数学二年级下青岛版五四制5求比一个数多(少)几的实际问题教学设计

文档属性

| 名称 | 数学二年级下青岛版五四制5求比一个数多(少)几的实际问题教学设计 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 5.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 青岛版(五四制) | ||

| 科目 | 数学 | ||

| 更新时间 | 2019-02-04 16:25:55 | ||

图片预览

文档简介

求“比一个数多(少)几”的实际问题

[教学内容] 《义务教育教科书(五·四学制)·数学(二年级下册)》67~68页。

[教学目标]

1.结合具体情境,经历解决求“比一个数多(少)几的数”的实际问题的过程,领悟基本的解决问题的方法。

2.通过探索解决问题的数学活动,增强学好数学的自信心并获得成功的体验,增强合作意识。

3.在解决问题的过程中,初步渗透数形结合思想,进一步发展解决问题的策略,增强应用数学的意识。

[教学重点]学会用摆纸条或画示意图的方法帮助理解数量关系。并能运用加减法运算正确进行解答。

[教学难点]分析数量之间比多(少)的关系。

[教学准备]

教具:多媒体课件;磁性花片。

学具:答题纸;蓝纸条、红纸条和绿纸条。

[教学过程]

一、回忆旧知,孕伏新知

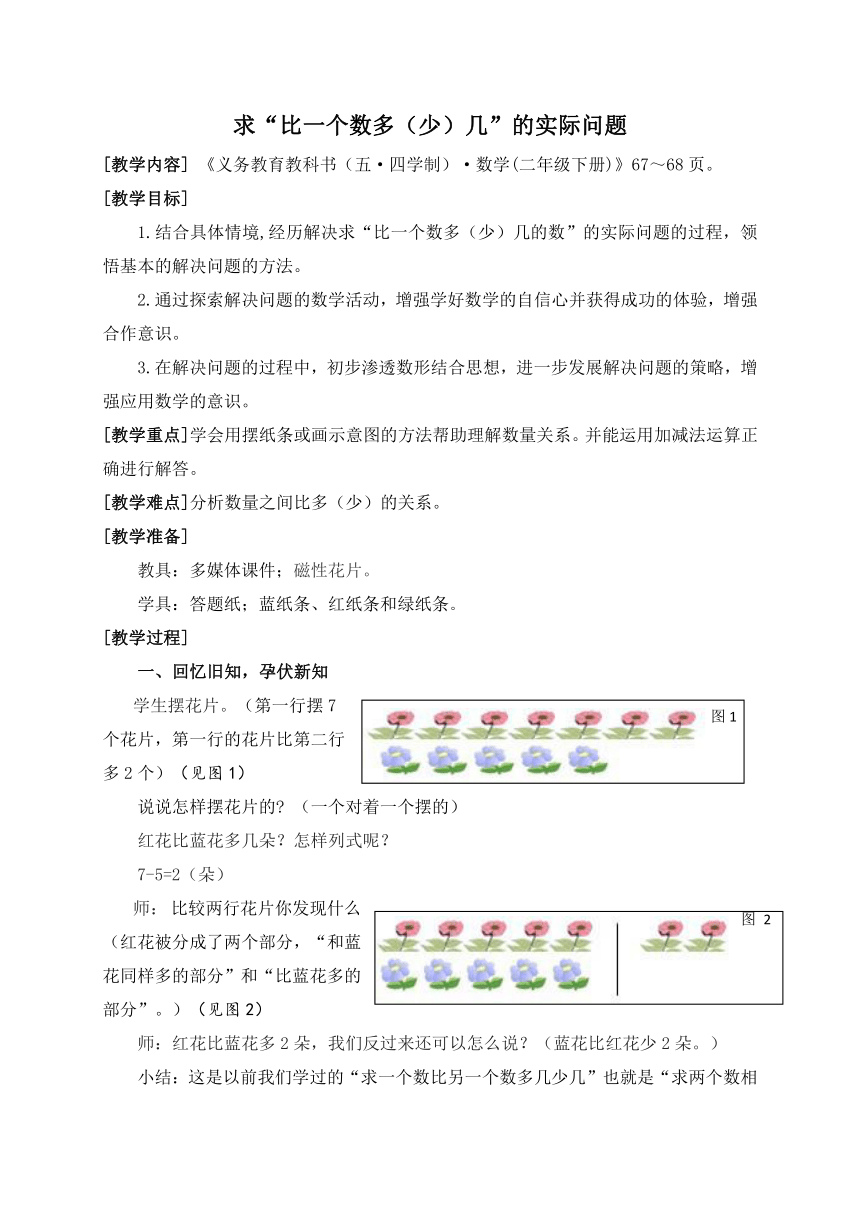

学生摆花片。(第一行摆7个花片,第一行的花片比第二行多2个)(见图1)

说说怎样摆花片的? (一个对着一个摆的)

红花比蓝花多几朵?怎样列式呢?

7-5=2(朵)

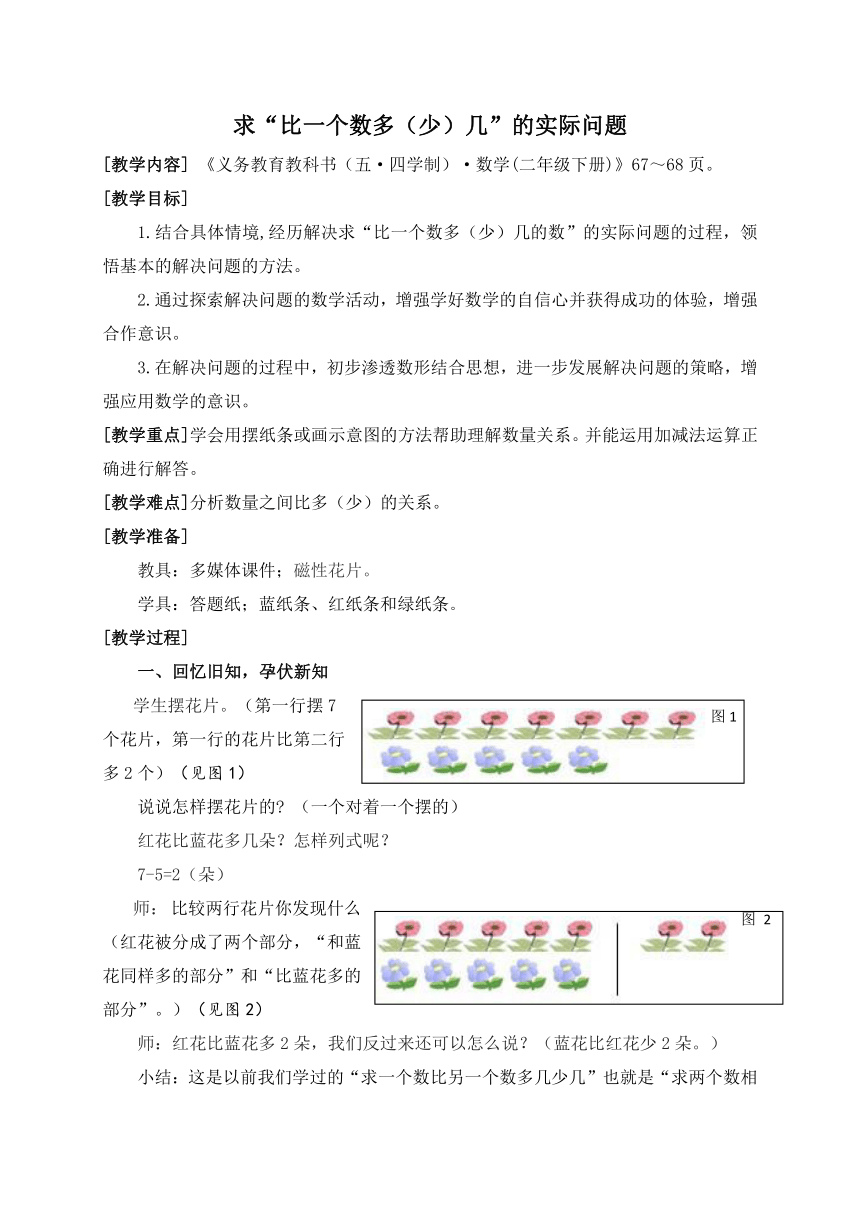

师: 比较两行花片你发现什么?(红花被分成了两个部分,“和蓝花同样多的部分”和“比蓝花多的部分”。)(见图2)

师:红花比蓝花多2朵,我们反过来还可以怎么说?(蓝花比红花少2朵。)

小结:这是以前我们学过的“求一个数比另一个数多几少几”也就是“求两个数相差多少”的实际问题,今天这节课我们继续来学习解决问题。(板书:求比一个数多(少)几的实际问题)

【设计意图】在解决红花比蓝花多几朵时,利用白板拖动图片的功能,拖动花片,一一对应,为解决新知做好伏笔。这样的设计,不仅复习巩固学过的“求一个数比另一个数多几少几”的实际问题,为学生在学习新知识准确找出“比一个数多(少)几是哪个部分”,进而理解是谁和谁比、谁是多的、谁是少的、从具体形象的图中抽象出数量关系、真正理解两个数量关系之间的联系奠定了良好的基础。

二、创设情境,提出问题

师:正当百花盛开,争奇夺艳的时候,大树爷爷却病倒了。这可怎么办呀?今天我们就请来了三位森林医生,他们是黄鹂,喜鹊、啄木鸟,瞧!他们正忙给大树爷爷捉虫子呢。(课件出示情境图)

师:仔细观察这幅图,你都找到了哪些数学信息?

预设:黄鹂捉了146只虫子;

喜鹊比黄鹂多捉了38只;

啄木鸟比黄鹂少捉12只。

师:根据这些数学信息,你能提出哪些数学问题?

预设:喜鹊捉了多少只虫子?(板贴) (即教材红点问题)

啄木鸟捉了多少只虫子?(板贴)(即教材绿点问题)

黄鹂和喜鹊一共捉了多少只虫子?

黄鹂和啄木鸟一共捉了多少只虫子?

……

师:同学们提了这么多问题,我们就先来解决喜鹊捉了多少只害虫?

【设计意图】创设 “大树生病”了,请森林医生来治病的情境。意在将静态的情境还原为充满童趣的鲜活情境,引发学生的同情和救治大树的美好愿望,同时激发学生的学习兴趣。并产生问题。

三、探究方法,建立模型

(一)整理信息

师:要想解决这个问题?需要知道哪些数学信息?

学生找到的信息:

黄鹂捉了146只虫子;

喜鹊比黄鹂多捉了38只;

(二)借助纸条分析数量关系

师:喜鹊比黄鹂多捉了38只,这又是“比谁多”的问题,以前我们都借助什么方法帮助我们分析理解的?(摆小棒或者方块。)

师:要分析理解这个问题我们还能用这样的方法吗?课件演示。(因为数据太大了。)

1.摆纸条。

师:现在请同学们以小组为单位利用你手中的纸条将这道题目的数量关系表示出来。看哪位同学表示的最清楚?

师:你觉得哪条适合表示喜鹊的(为什么)。你从哪条信息里知道的?

师:请把蓝纸条、红纸条在答题纸第一题贴一贴,把信息中的数字在纸条上标出来。

学生动手操作,教师巡视,适时点拨。

2.汇报交流。

师:哪个小组来汇报你们是怎么想的?(怎样摆的)

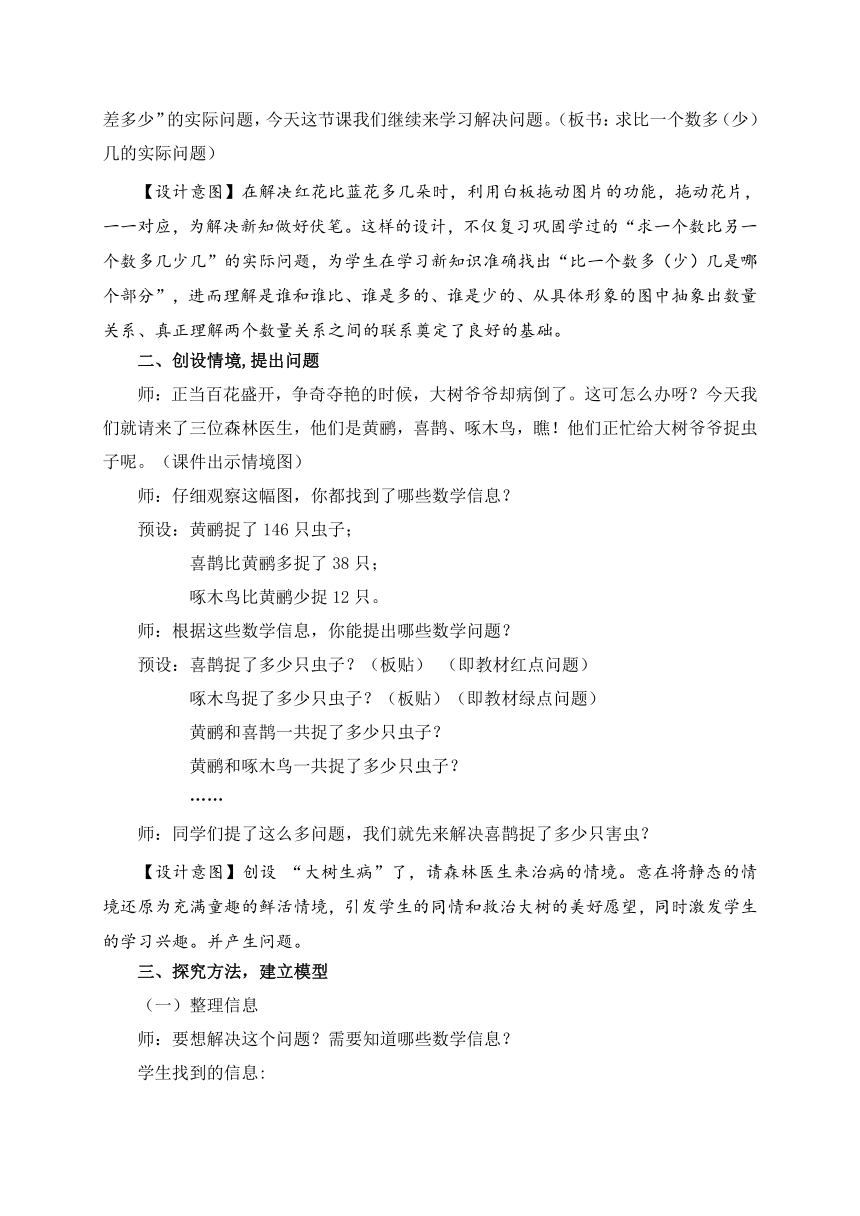

(1) 第一组的表示方法:

146只

黄鹂:

多38只

喜鹊:

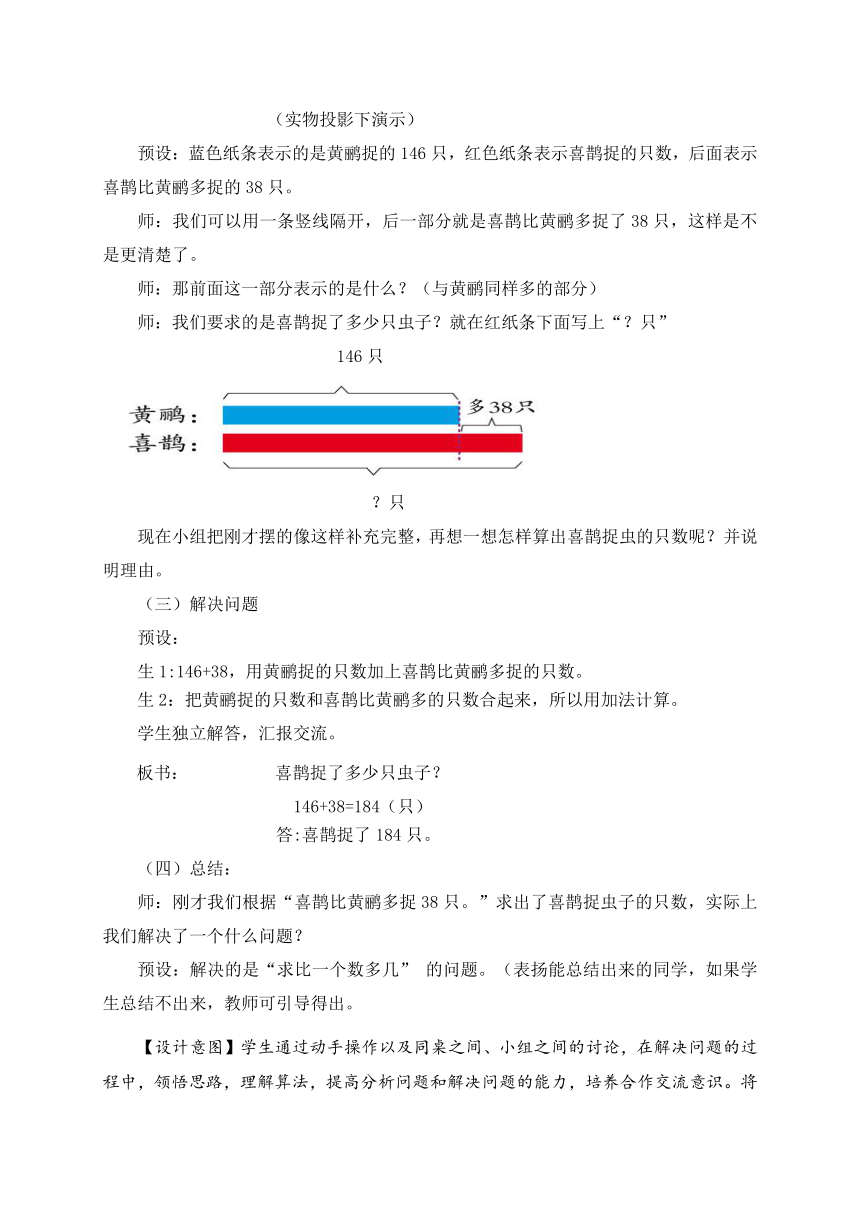

(实物投影下演示)

预设:先用蓝色纸条表示黄鹂捉的146只虫子,再用红色纸条表示喜鹊捉的只数,红色纸条比蓝色纸条多的部分,是喜鹊比黄鹂多捉的虫子只数。

师:同学们看这个小组的表示方法,你们有什么意见吗?

师:哪个小组愿意把你们表示的方法演示给大家看?

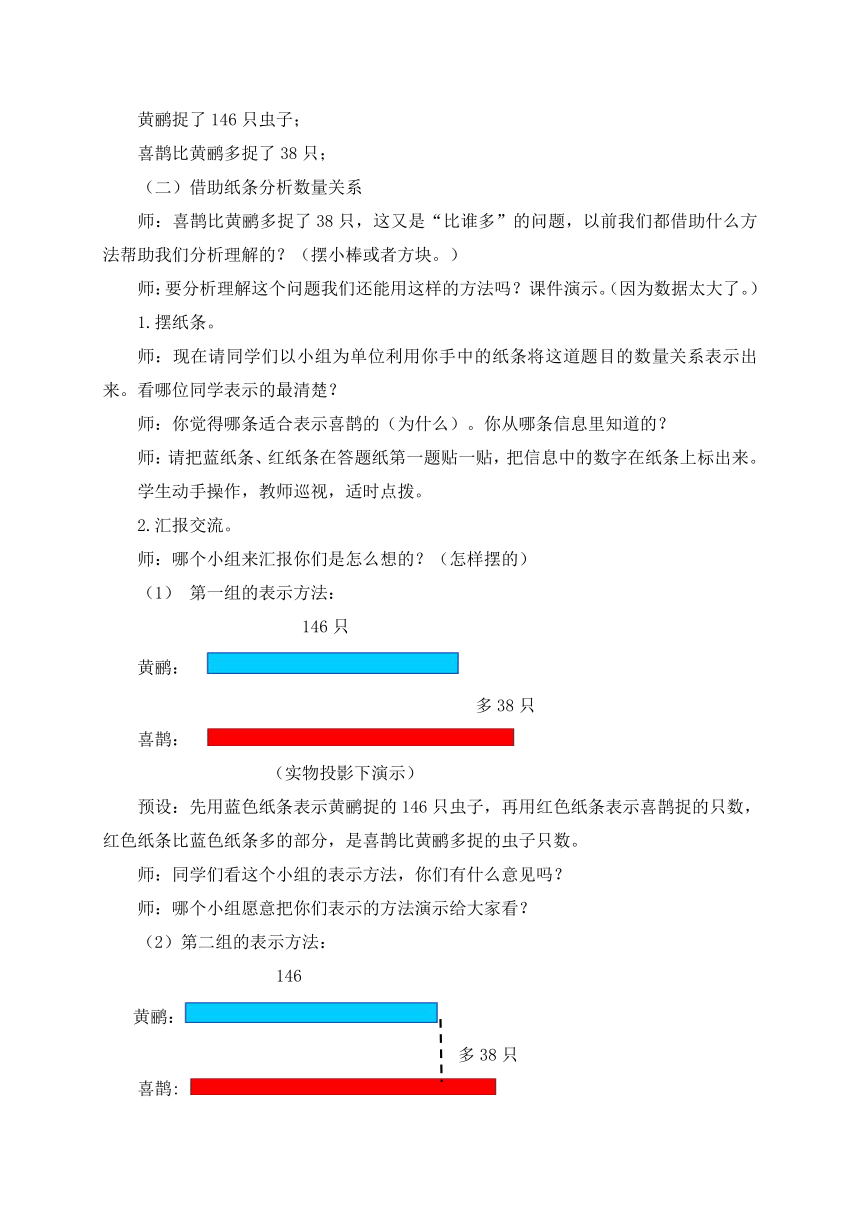

(2)第二组的表示方法:

146

黄鹂:

多38只

喜鹊:

(实物投影下演示)

预设:蓝色纸条表示的是黄鹂捉的146只,红色纸条表示喜鹊捉的只数,后面表示喜鹊比黄鹂多捉的38只。

师:我们可以用一条竖线隔开,后一部分就是喜鹊比黄鹂多捉了38只,这样是不是更清楚了。

师:那前面这一部分表示的是什么?(与黄鹂同样多的部分)

师:我们要求的是喜鹊捉了多少只虫子?就在红纸条下面写上“?只”

146只

?只

现在小组把刚才摆的像这样补充完整,再想一想怎样算出喜鹊捉虫的只数呢?并说明理由。

(三)解决问题

预设:

生1:146+38,用黄鹂捉的只数加上喜鹊比黄鹂多捉的只数。

生2:把黄鹂捉的只数和喜鹊比黄鹂多的只数合起来,所以用加法计算。

学生独立解答,汇报交流。

板书: 喜鹊捉了多少只虫子???

146+38=184(只)

答:喜鹊捉了184只。

(四)总结:

师:刚才我们根据“喜鹊比黄鹂多捉38只。”求出了喜鹊捉虫子的只数,实际上我们解决了一个什么问题?

预设:解决的是“求比一个数多几” 的问题。(表扬能总结出来的同学,如果学生总结不出来,教师可引导得出。

【设计意图】学生通过动手操作以及同桌之间、小组之间的讨论,在解决问题的过程中,领悟思路,理解算法,提高分析问题和解决问题的能力,培养合作交流意识。将新知识、新助手(纸条)自然穿插于学生的探究中,引领学生发现摆纸条的好处,为今后学习画线段图做了良好的铺垫。

四、应用模型,解决问题

(一)整理信息

师:现在我们来解决教材绿点问题:啄木鸟捉了多少只虫子?要解决这个问题我们需要哪些数学信息?

学生找到的信息:黄鹂捉了146只虫子;

啄木鸟比黄鹂少捉12只。

(二)借助纸条分析数量关系

师:现在我们还是用蓝纸条表示黄鹂捉虫的数量146只,请你们从剩下的纸条里选择你认为合适的纸条来表示啄木鸟捉虫的数量。

小组尝试摆一摆并列算式解决。

1.摆一摆。

2.交流展示:

146只

(实物投影下演示)

预设:蓝色纸条表示黄鹂捉的146只虫子,红色纸条表示啄木鸟捉的只数,后面的部分表示啄木鸟比黄鹂少捉的只数。

师:请你列式计算出啄木鸟捉了多少只?

预设: 146-12=134(只)

师:你能说说这样列式的理由吗?

预设:用黄鹂捉虫的只数减去啄木鸟比黄鹂少捉的只数,就是啄木鸟捉的只数。

师小结:求啄木鸟捉的只数就是用黄鹂捉的只数减去啄木鸟比黄鹂少捉的只数。

板书: 啄木鸟捉了多少只虫子?

146-12=134(只)

答:啄木鸟捉了134只。

师:刚刚我们根据“啄木鸟比黄鹂少12只。”又求出了啄木鸟捉的只数,谁知道实际上我们又解决了一个什么问题?

预设:解决的是“求比一个数少几” 的问题。(学生很快能总结出来)

师:通过刚才的活动,同学们知道森林医生在大自然中的重要作用,因此,作为地球的主人我们一定要保护环境爱护益鸟,爱护大自然的朋友。

五、总结提升,深化认识

师:请同学们仔细观察这节课解决的两个问题,你有什么发现?

总结:“求比一个数多几的数,就是把和它同样多的数和比它多的数合起来;用加法计算。求比一个数少几的数,就是从同样多的数里面去掉比它少的数”,用减法计算。这就是我们今天学习的“求比一个数多(少)几的数”的实际应用。

【设计意图】学会用纸条准确地表示出数量关系。通过学生动手摆纸条,形象直观的理解比一个数少几的数量关系,体会到“数形结合”的解决问题的方法和策略,为今后学习用线段图理解数量关系奠定了基础。

六、尝试应用,拓展深化

(一)基本练习

看图列式。(见图3)

(二)综合练习,应用新知

1.自主练习2。(见图4)

小强跳了多少厘米?小华呢?

(1)引导生观察,说一说图中都有哪些数学信息?

(2)先让学生说一说数量间的关系,独立解答。

(3)集体订正时说一说自己的解题思路。

2.自主练习3。(见图5)

(1)乌鸦每分钟扇动多少次?

(2)你还能提出什么问题?

这道题需要学生根据信息自己提问并解答。建议学生使用纸条图帮助分析。

(三)拓展练习,发展新知

自主练习6。(见图6)

(1)卖出剑麻多少棵?

(2)你还能提出什么问题?

建议:练习时,学生独立观察画面,了解图中所提供的信息。再引导学生选择合适的信息解决问题。并说出解题思路,再列出算式解答。

【设计意图】学生在解决问题的过程中体验解决问题策略,寻找解决问题的方法和途径,培养创新精神和实践能力。

七、总结收获

今天这节课我们对什么知识进行了研究?我们是怎样解决求“比一个数多(少)几的数”的实际问题的?

学生总结收获。

师:这节课我们学习了求“比一个数多(少)几的数”的实际问题,现在我们来回顾解决“比一个数多(少)几的数”的实际问题的过程。(结合课件)

利用摆纸条的方法,帮助我们理解了“比一个数多(少)几的数”的数量关系:黄鹂捉的只数+喜鹊比黄鹂多捉的只数﹦喜鹊捉的只数

黄鹂捉的只数-啄木鸟比黄鹂少捉的只数﹦啄木鸟捉的只数。

体会到“数形结合”的解决问题的方法和策略,为今后学习用线段图理解数量关系奠定了基础;并在练习中感受到求“比一个数多(少)几的数”的实际问题在生活中的广泛应用。

课件演示回顾的过程:(见图7)

【设计意图】改变传统的程式化结课方式,由学生谈体会改为与教师一起分享。如此设计,无声胜有声。能让学生从将近40分钟的亢奋中回归平静,伴随着优美的背景音乐,静静地“分享”老师的收获,静静地回顾学习和探索历程,静静地思考知识的形成过程,将本节课所学新知与新法双双纳入自己的认知结构之中。

【板书设计】

图1

图 2

图 3

图4

图5

图6

图7

[教学内容] 《义务教育教科书(五·四学制)·数学(二年级下册)》67~68页。

[教学目标]

1.结合具体情境,经历解决求“比一个数多(少)几的数”的实际问题的过程,领悟基本的解决问题的方法。

2.通过探索解决问题的数学活动,增强学好数学的自信心并获得成功的体验,增强合作意识。

3.在解决问题的过程中,初步渗透数形结合思想,进一步发展解决问题的策略,增强应用数学的意识。

[教学重点]学会用摆纸条或画示意图的方法帮助理解数量关系。并能运用加减法运算正确进行解答。

[教学难点]分析数量之间比多(少)的关系。

[教学准备]

教具:多媒体课件;磁性花片。

学具:答题纸;蓝纸条、红纸条和绿纸条。

[教学过程]

一、回忆旧知,孕伏新知

学生摆花片。(第一行摆7个花片,第一行的花片比第二行多2个)(见图1)

说说怎样摆花片的? (一个对着一个摆的)

红花比蓝花多几朵?怎样列式呢?

7-5=2(朵)

师: 比较两行花片你发现什么?(红花被分成了两个部分,“和蓝花同样多的部分”和“比蓝花多的部分”。)(见图2)

师:红花比蓝花多2朵,我们反过来还可以怎么说?(蓝花比红花少2朵。)

小结:这是以前我们学过的“求一个数比另一个数多几少几”也就是“求两个数相差多少”的实际问题,今天这节课我们继续来学习解决问题。(板书:求比一个数多(少)几的实际问题)

【设计意图】在解决红花比蓝花多几朵时,利用白板拖动图片的功能,拖动花片,一一对应,为解决新知做好伏笔。这样的设计,不仅复习巩固学过的“求一个数比另一个数多几少几”的实际问题,为学生在学习新知识准确找出“比一个数多(少)几是哪个部分”,进而理解是谁和谁比、谁是多的、谁是少的、从具体形象的图中抽象出数量关系、真正理解两个数量关系之间的联系奠定了良好的基础。

二、创设情境,提出问题

师:正当百花盛开,争奇夺艳的时候,大树爷爷却病倒了。这可怎么办呀?今天我们就请来了三位森林医生,他们是黄鹂,喜鹊、啄木鸟,瞧!他们正忙给大树爷爷捉虫子呢。(课件出示情境图)

师:仔细观察这幅图,你都找到了哪些数学信息?

预设:黄鹂捉了146只虫子;

喜鹊比黄鹂多捉了38只;

啄木鸟比黄鹂少捉12只。

师:根据这些数学信息,你能提出哪些数学问题?

预设:喜鹊捉了多少只虫子?(板贴) (即教材红点问题)

啄木鸟捉了多少只虫子?(板贴)(即教材绿点问题)

黄鹂和喜鹊一共捉了多少只虫子?

黄鹂和啄木鸟一共捉了多少只虫子?

……

师:同学们提了这么多问题,我们就先来解决喜鹊捉了多少只害虫?

【设计意图】创设 “大树生病”了,请森林医生来治病的情境。意在将静态的情境还原为充满童趣的鲜活情境,引发学生的同情和救治大树的美好愿望,同时激发学生的学习兴趣。并产生问题。

三、探究方法,建立模型

(一)整理信息

师:要想解决这个问题?需要知道哪些数学信息?

学生找到的信息:

黄鹂捉了146只虫子;

喜鹊比黄鹂多捉了38只;

(二)借助纸条分析数量关系

师:喜鹊比黄鹂多捉了38只,这又是“比谁多”的问题,以前我们都借助什么方法帮助我们分析理解的?(摆小棒或者方块。)

师:要分析理解这个问题我们还能用这样的方法吗?课件演示。(因为数据太大了。)

1.摆纸条。

师:现在请同学们以小组为单位利用你手中的纸条将这道题目的数量关系表示出来。看哪位同学表示的最清楚?

师:你觉得哪条适合表示喜鹊的(为什么)。你从哪条信息里知道的?

师:请把蓝纸条、红纸条在答题纸第一题贴一贴,把信息中的数字在纸条上标出来。

学生动手操作,教师巡视,适时点拨。

2.汇报交流。

师:哪个小组来汇报你们是怎么想的?(怎样摆的)

(1) 第一组的表示方法:

146只

黄鹂:

多38只

喜鹊:

(实物投影下演示)

预设:先用蓝色纸条表示黄鹂捉的146只虫子,再用红色纸条表示喜鹊捉的只数,红色纸条比蓝色纸条多的部分,是喜鹊比黄鹂多捉的虫子只数。

师:同学们看这个小组的表示方法,你们有什么意见吗?

师:哪个小组愿意把你们表示的方法演示给大家看?

(2)第二组的表示方法:

146

黄鹂:

多38只

喜鹊:

(实物投影下演示)

预设:蓝色纸条表示的是黄鹂捉的146只,红色纸条表示喜鹊捉的只数,后面表示喜鹊比黄鹂多捉的38只。

师:我们可以用一条竖线隔开,后一部分就是喜鹊比黄鹂多捉了38只,这样是不是更清楚了。

师:那前面这一部分表示的是什么?(与黄鹂同样多的部分)

师:我们要求的是喜鹊捉了多少只虫子?就在红纸条下面写上“?只”

146只

?只

现在小组把刚才摆的像这样补充完整,再想一想怎样算出喜鹊捉虫的只数呢?并说明理由。

(三)解决问题

预设:

生1:146+38,用黄鹂捉的只数加上喜鹊比黄鹂多捉的只数。

生2:把黄鹂捉的只数和喜鹊比黄鹂多的只数合起来,所以用加法计算。

学生独立解答,汇报交流。

板书: 喜鹊捉了多少只虫子???

146+38=184(只)

答:喜鹊捉了184只。

(四)总结:

师:刚才我们根据“喜鹊比黄鹂多捉38只。”求出了喜鹊捉虫子的只数,实际上我们解决了一个什么问题?

预设:解决的是“求比一个数多几” 的问题。(表扬能总结出来的同学,如果学生总结不出来,教师可引导得出。

【设计意图】学生通过动手操作以及同桌之间、小组之间的讨论,在解决问题的过程中,领悟思路,理解算法,提高分析问题和解决问题的能力,培养合作交流意识。将新知识、新助手(纸条)自然穿插于学生的探究中,引领学生发现摆纸条的好处,为今后学习画线段图做了良好的铺垫。

四、应用模型,解决问题

(一)整理信息

师:现在我们来解决教材绿点问题:啄木鸟捉了多少只虫子?要解决这个问题我们需要哪些数学信息?

学生找到的信息:黄鹂捉了146只虫子;

啄木鸟比黄鹂少捉12只。

(二)借助纸条分析数量关系

师:现在我们还是用蓝纸条表示黄鹂捉虫的数量146只,请你们从剩下的纸条里选择你认为合适的纸条来表示啄木鸟捉虫的数量。

小组尝试摆一摆并列算式解决。

1.摆一摆。

2.交流展示:

146只

(实物投影下演示)

预设:蓝色纸条表示黄鹂捉的146只虫子,红色纸条表示啄木鸟捉的只数,后面的部分表示啄木鸟比黄鹂少捉的只数。

师:请你列式计算出啄木鸟捉了多少只?

预设: 146-12=134(只)

师:你能说说这样列式的理由吗?

预设:用黄鹂捉虫的只数减去啄木鸟比黄鹂少捉的只数,就是啄木鸟捉的只数。

师小结:求啄木鸟捉的只数就是用黄鹂捉的只数减去啄木鸟比黄鹂少捉的只数。

板书: 啄木鸟捉了多少只虫子?

146-12=134(只)

答:啄木鸟捉了134只。

师:刚刚我们根据“啄木鸟比黄鹂少12只。”又求出了啄木鸟捉的只数,谁知道实际上我们又解决了一个什么问题?

预设:解决的是“求比一个数少几” 的问题。(学生很快能总结出来)

师:通过刚才的活动,同学们知道森林医生在大自然中的重要作用,因此,作为地球的主人我们一定要保护环境爱护益鸟,爱护大自然的朋友。

五、总结提升,深化认识

师:请同学们仔细观察这节课解决的两个问题,你有什么发现?

总结:“求比一个数多几的数,就是把和它同样多的数和比它多的数合起来;用加法计算。求比一个数少几的数,就是从同样多的数里面去掉比它少的数”,用减法计算。这就是我们今天学习的“求比一个数多(少)几的数”的实际应用。

【设计意图】学会用纸条准确地表示出数量关系。通过学生动手摆纸条,形象直观的理解比一个数少几的数量关系,体会到“数形结合”的解决问题的方法和策略,为今后学习用线段图理解数量关系奠定了基础。

六、尝试应用,拓展深化

(一)基本练习

看图列式。(见图3)

(二)综合练习,应用新知

1.自主练习2。(见图4)

小强跳了多少厘米?小华呢?

(1)引导生观察,说一说图中都有哪些数学信息?

(2)先让学生说一说数量间的关系,独立解答。

(3)集体订正时说一说自己的解题思路。

2.自主练习3。(见图5)

(1)乌鸦每分钟扇动多少次?

(2)你还能提出什么问题?

这道题需要学生根据信息自己提问并解答。建议学生使用纸条图帮助分析。

(三)拓展练习,发展新知

自主练习6。(见图6)

(1)卖出剑麻多少棵?

(2)你还能提出什么问题?

建议:练习时,学生独立观察画面,了解图中所提供的信息。再引导学生选择合适的信息解决问题。并说出解题思路,再列出算式解答。

【设计意图】学生在解决问题的过程中体验解决问题策略,寻找解决问题的方法和途径,培养创新精神和实践能力。

七、总结收获

今天这节课我们对什么知识进行了研究?我们是怎样解决求“比一个数多(少)几的数”的实际问题的?

学生总结收获。

师:这节课我们学习了求“比一个数多(少)几的数”的实际问题,现在我们来回顾解决“比一个数多(少)几的数”的实际问题的过程。(结合课件)

利用摆纸条的方法,帮助我们理解了“比一个数多(少)几的数”的数量关系:黄鹂捉的只数+喜鹊比黄鹂多捉的只数﹦喜鹊捉的只数

黄鹂捉的只数-啄木鸟比黄鹂少捉的只数﹦啄木鸟捉的只数。

体会到“数形结合”的解决问题的方法和策略,为今后学习用线段图理解数量关系奠定了基础;并在练习中感受到求“比一个数多(少)几的数”的实际问题在生活中的广泛应用。

课件演示回顾的过程:(见图7)

【设计意图】改变传统的程式化结课方式,由学生谈体会改为与教师一起分享。如此设计,无声胜有声。能让学生从将近40分钟的亢奋中回归平静,伴随着优美的背景音乐,静静地“分享”老师的收获,静静地回顾学习和探索历程,静静地思考知识的形成过程,将本节课所学新知与新法双双纳入自己的认知结构之中。

【板书设计】

图1

图 2

图 3

图4

图5

图6

图7