江苏省镇江第一中学2018-2019学年高二第一学期期末(必修)历史试题(解析版)

文档属性

| 名称 | 江苏省镇江第一中学2018-2019学年高二第一学期期末(必修)历史试题(解析版) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 342.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人民版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2019-02-12 10:27:55 | ||

图片预览

文档简介

2018-2019学年江苏省镇江第一中学高二第一学期期末(必修)历史试题2019.1.29

1. 《庄子?天道篇》:“天地有大美而不言,四时有明 法而不议,万物有成理而不说。圣人者,原天地之 美而达万物之理。”;《荀子?天论》:“天行有常, 不为尧存,不为桀亡。应之以治则吉,应之以乱则 凶。”两者都强调

A. 人与自然的和谐共处 B. 顺应自然,无为而治

C. 世间万物都是相对的 D. 天人感应,天人合一

2. 2018 年 1 月 5 日,中央电视台推出了以家风为主题 的季播节目《谢谢了,我的家》,通过家族人物故 事传递人间温情,透过家风、家训折射家国情怀, 展现家庭、家教、家风对推动社会文明进步、增强 文化自信的重要作用。家是每个国人心中的眷恋, 这与下列哪一制度有关

A. 分封制 B. 宗法制 C. 郡县制 D. 礼乐制

3. 梁武帝萧衍曾对某一书法艺术作了如下描述:“疾 若惊蛇之失道,迟若渌水之徘徊。缓则鸦行,急则 鹊厉,抽如雉啄,点如兔掷。乍驻乍引,任意所为。 或粗或细,随态运奇。”最符合这一描述的是

A. 小篆 B. 楷书 C. 草书 D. 行书

4. 《新唐书·百官志二》载:“给事中四人,正五品 上……凡百司奏抄,侍中既审,则驳正违失。诏敕 不便者,涂窜而奏还,谓之涂归。”材料中的“给事 中”应属

A. 门下省 B. 中书省 C. 尚书省 D. 六部

5. 据叶德辉《书林清话》,五代后唐时,在宰相冯道 主持下,开始将儒家“九经”校勘后刻版印刷。宋初 国子监有书版四千,至真宗景德二年,书版剧增至 十万。此外中央崇文院、司天监、秘书监等机构也 都大量刻书。宋朝书坊遍及全国各地,所售书籍大 多精雕细校。由此推断

A. 宰相冯道发明雕版印刷术 B. 活字印刷已取代雕版印刷 C. 雕版印刷得到了广泛应用 D. 雕版印刷限用于官方刻书

6. 王阳明在《传习录》中提到:“夫学贵得之心。求

之于心而非也,虽其言之出于孔子,不敢以为是 也……求之于心而是也,虽其言之出于庸常,不敢 以为非也。”该思想意在

A. 宣扬“知行合一”B. 否定孔子思想

C. 反对“格物致知”D. 强调主体意识

7. 黄宗羲说:“夫儒者均以钱谷非所当知,徒以文字 华藻,给口耳之求,不顾郡邑之大利大害。”赵翼 说:“书生徒讲义理,不揣时势,未有不误人家国 者。”由此可见,两人思想的共同点是

A. 严厉抨击君主专制 B. 讥讽士人不学无术

C. 强调经世致用 D. 主张工商皆本

8. 1853 年英国驻华公使文翰说:“如果举事者成功, 至少传教士的活动可望获得完全的容忍……目前 唯一可行的政策,是保持不卷入这一斗争中去,力 避与双方发生正式的联系。”材料反映的历史事件 是

A. 太平天国运动 B. 辛亥革命

C. 义和团运动 D. 国民革命

9. 历史学习小组讨论题:“为什么说辛亥革命为中国 的进步打开了闸门,谱写了古老中国发展进步的历 史新篇章?”以下是几位同学的发言,其中看法既 正确又全面的同学是

A. 甲同学:辛亥革命完成了资产阶级民主革命的 任务

B.乙同学:辛亥革命推翻了中国的封建君主专制制 度

C.丙同学:辛亥革命使中国社会习俗发生了巨大变 化

D. 丁同学:辛亥革命推进了中国民主进程和社会 近代化

10. 陈独秀在《旧思想与国体问题》一文中指出:“要 帝制不再发生,民主共和可以安稳,非先将国民脑 子里所有反对共和的旧思想,一一洗刷干净不可。” 为此而发起了

A. 辛亥革命 B. 维新变法

C. 新文化运动 D. 五四运动

11. “学生罢课半月,政府不唯不理,且对待日益严厉。 乃商界罢市不及一日,而北京被捕学生释;工界罢 工不及五日,而曹、陆、章去”。此事标志着中国 A. 无产阶级登政治舞台 B. 取得反帝斗争胜利

C. 工商学建立统一战线 D. 资产阶级登历史舞台

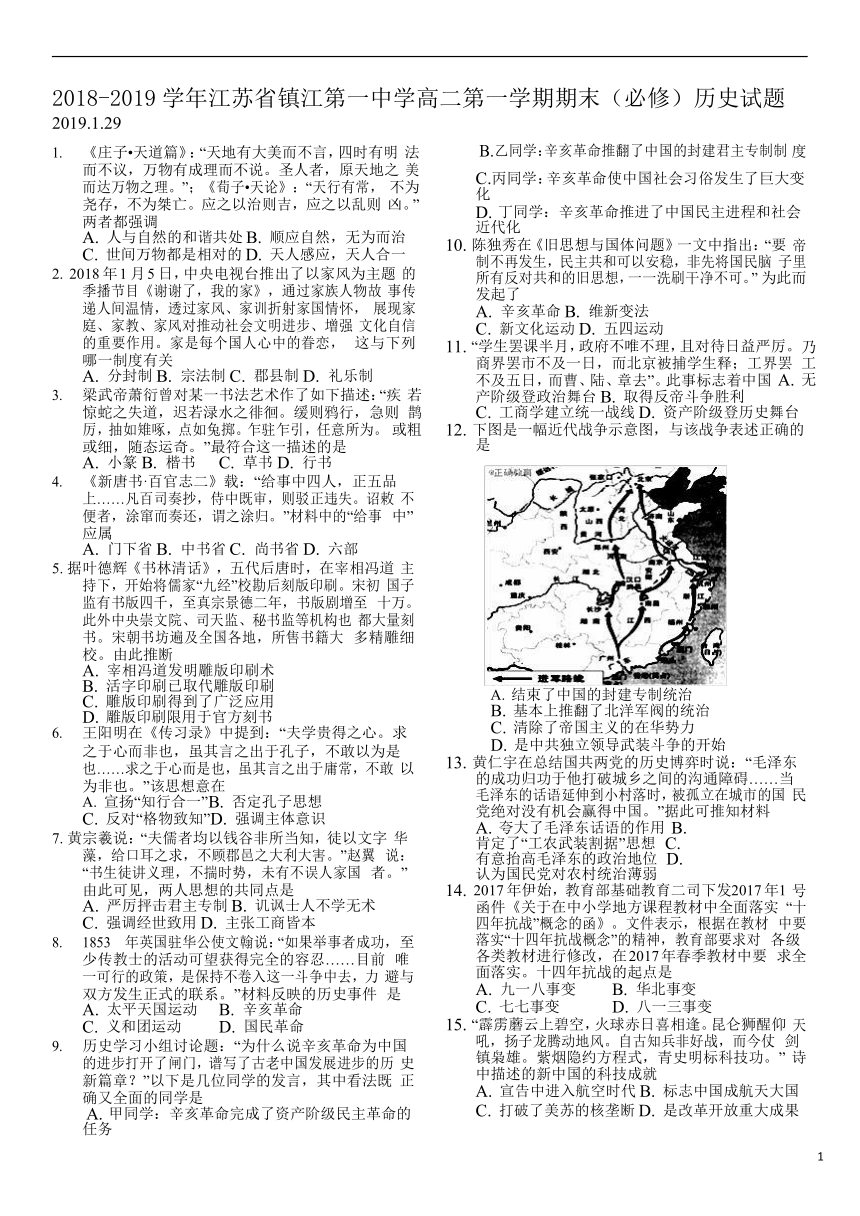

12. 下图是一幅近代战争示意图,与该战争表述正确的 是

B. 基本上推翻了北洋军阀的统治

C. 清除了帝国主义的在华势力

D. 是中共独立领导武装斗争的开始

13. 黄仁宇在总结国共两党的历史博弈时说:“毛泽东 的成功归功于他打破城乡之间的沟通障碍……当 毛泽东的话语延伸到小村落时,被孤立在城市的国 民党绝对没有机会赢得中国。”据此可推知材料

A. 夸大了毛泽东话语的作用 B. 肯定了“工农武装割据”思想 C. 有意抬高毛泽东的政治地位 D. 认为国民党对农村统治薄弱

14. 2017 年伊始,教育部基础教育二司下发 2017 年 1 号函件《关于在中小学地方课程教材中全面落实 “十四年抗战”概念的函》。文件表示,根据在教材 中要落实“十四年抗战概念”的精神,教育部要求对 各级各类教材进行修改,在 2017 年春季教材中要 求全面落实。十四年抗战的起点是

A. 九一八事变 B. 华北事变

C. 七七事变 D. 八一三事变

15. “霹雳蘑云上碧空,火球赤日喜相逢。昆仑狮醒仰 天吼,扬子龙腾动地风。自古知兵非好战,而今仗 剑镇枭雄。紫烟隐约方程式,青史明标科技功。” 诗中描述的新中国的科技成就

A. 宣告中进入航空时代 B. 标志中国成航天大国

C. 打破了美苏的核垄断 D. 是改革开放重大成果

16. 新中国成立时,我国约有人口 5.5 亿,全国文盲占 人口总数的 80%。到 1978 年,青壮年文盲率已经 下降到 18.5%。1949 年全国平均每万人中有大学生 2.2 人,1978 年上升为 8.9 人。以上现象的变化得 益于

A. 九年义务教育的普及

B. 国民教育体系的初步形成

C. “希望工程”的推动

D. “科教兴国”战略的提出

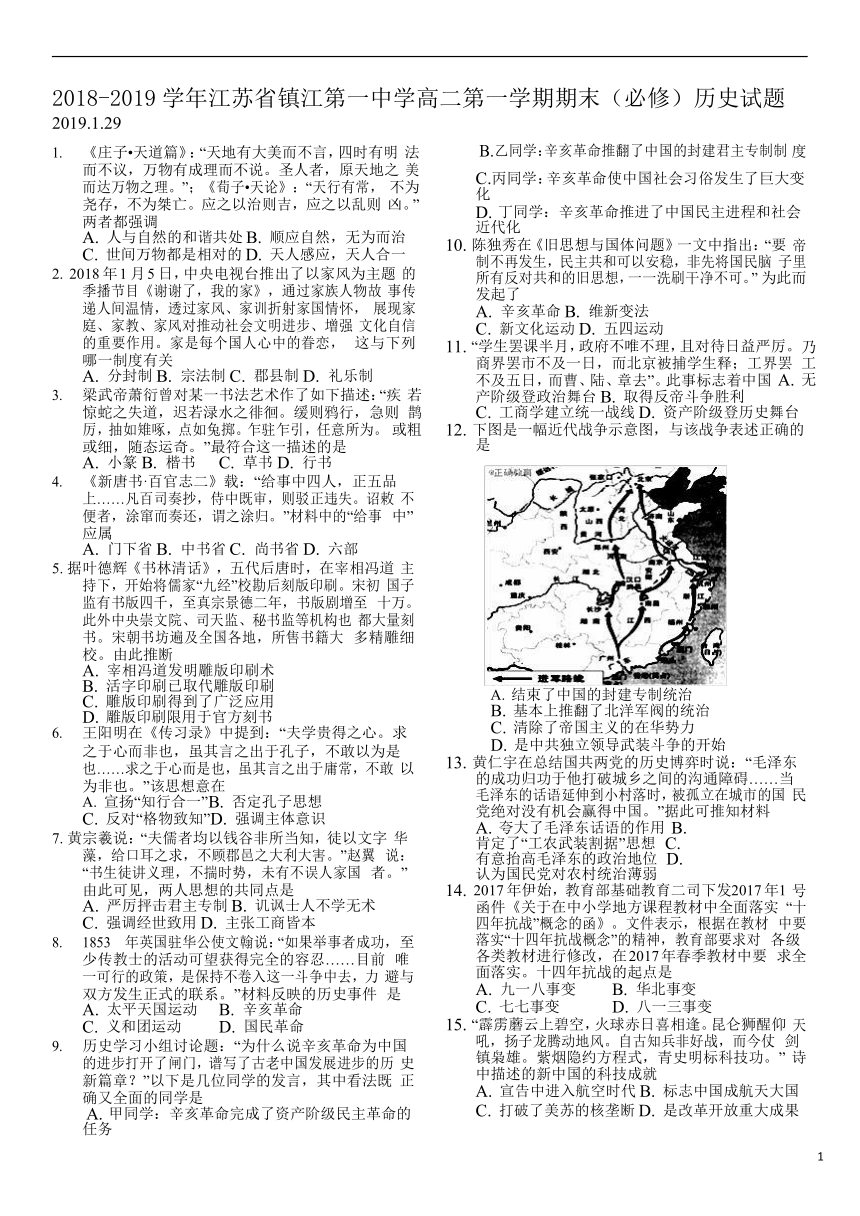

17. 观察下图,下列表述正确的是

①西藏自治区正式成立于 1965 年 ②西藏是最 早实行民族区域自治的省区

③西藏居住着以藏族为主的多个民族 ④民族区 域自治制度保证了民族的团结

A. ①②③ B. ①②④

C. ①③④ D. ②③④

18. 学者认为:“尼克松和基辛格这对奇特的搭档毕竟 使美国外交政策甩掉了包袱,冲出了禁区,把全国 的视线从意识形态转向了地缘政治,并且调整了美 国政策以适应国际关系结构中发生的深刻变化。” 下列各项中最能佐证这一观点的是

A. 结束朝鲜战争 B. 同中国改善关系

C. 古巴导机危机 D. 放弃冷战政策

19. 台湾自蔡英文当局上台以来,拒不承认“九二共识”, 造成两岸关系严重倒退。“九二共识”是两岸关系的 “定海神针”,其核心是

A. 一个中国B. 和平统一C. 一国两制D. 统一市场

20. 从 2018 年起,国家将在每个村委设置村监委员会, 有农民组成,专门对村干部进行监督。这举措利于 A. 提高农民的生产积极性B. 推进基层民主制度建设

C. 完善民族区域自治制度D. 完善了社会保障体系

21. 古希腊的哲学名著《论真理》中说:“事物是什么, 要以人的感觉为标准。一个事物对你来说就是它呈 现在你的感官面前的样子,对我来说,它就是呈现 在我的感官面前的样子。”这部著作的作者是

A. 普罗泰格拉B. 苏格拉底C. 彼特拉克D. 薄伽丘

22. 随着商业和帝国的发展,生活愈益复杂,原先的法 律不再能满足需要。外国人在罗马可能遭到关押, 他的财产可能被没收,就是一个典型的问题。”为 此罗马形成了何种体系?

A. 自然法 B. 习惯法 C. 万民法 D. 公民法

23. 薄伽丘的《十日谈》、但丁的《神曲》、彼得拉克 的《歌集》等作品在当时看来是非常出格的,关于 青年男女情与爱的描述很多,这一时期的文学作品 A. 注重理性至上 B. 反对禁欲主义

C. 宣扬男女平等 D. 提倡信仰自由

24. 马丁·路德认为上帝建立的精神世界是一个真正的 教堂,所有的基督徒人人平等。享有精神和思想上 的自由。而上帝建立的世俗世界则充满罪恶和仇恨。 但应该支持世俗政府,并且认为王权应当高于教权, 竭力维护世俗的权威。这表明马丁·路德主张

A. 国家的权力高于教会 B. 废除教会的等级制度

C. 彻底摆脱宗教的束缚 D. 信仰可以使灵魂得救

25. 传记学家阿尔森·古留加这样评述西方近代哲学史 上一位承前启后的人物:“一方面他将自己感性的 生活欲求压缩到如此低微的程度,另一方面他又把 理性的精神探索发挥到了如此的淋漓尽致。他从没 有出过远门思考范围却横跨宇宙。”材料中的“他” 应该是

A. 苏格拉底 B. 莎士比亚 C. 孟德斯鸠 D. 康德 26. 1803 年,美国与法国签订了从法国廉价购买路易斯 安那的协议,总统杰斐逊虽喜出望外,但内心亦十 分不安,因为此举超越总统权限。最终,总统将协

议交予国会并获得参众两院批准,协议才得以生效。 据此可知美国

A. 行政权高于立法权 B. 总统由国会选举产生

C. 国会权力至高无上 D. 总统权力受国会制约

27. 1832 年初,英国工业资产阶级和工人阶级联合起来, 激进分子甚至制订了秘密的武装起义计划,由于代 表贵族势力的托利党的让步,议会改革终于获得成 功。此次斗争的影响是

A. 责任内阁制形成 B. 资产阶级代议制最终确立

C. 君主立宪制形成 D. 推动工业资本主义的发展 28. 欧盟委员会这样解释欧盟旗帜的文化含义:12 是完 美和丰饶的象征,使我们同时联想起《圣经》中的

12 使徒、罗马的 12 铜表法、一天的 12 小时、一年

的 12 月……最后,圆形的排列代表了联盟。对这 一解释,理解正确的是

A. 联合欧洲十二国为统一国家 B. 封建神学在欧洲占统治地位 C. 罗马法确立了欧盟法制规范 D. 欧洲联合有共同的文化基础

29. “反对用具体形象反映现实,而主张用抽象的语言

——颜色和几何图形来表现艺术家主观心灵”,体 现该主张的美术流派是

A. 《自由引导人民》 B. 《拾穗者》

C. 《日出·印象》D. 《格尔尼卡》

30. 《两霸争雄》一书中说:“两极格局解体不是大战 的产物,是以和平方式进行的,世界主要力量之间 将长期较量、斗争、妥协,霸权主义和强权政治不 会轻易退出历史舞台,……建立新格局的过程必然 是新旧势力反复较量的过程。”这表明

A. 美国已失去超级大国地位 B. 新格局形成具长期性 C. 欧洲与日本联合对抗美国 D. 俄较量中优势尽失 31. 梭伦改革以财产多寡划分等级,这只有利于新兴工

商业阶层参政,对雅典民主政治的发展不利。

32. 明朝内阁始终不是法定的中央一级机构,只是为皇 帝提供顾问的内侍机构。

33. 道光年间,京剧的形成表明中国戏曲艺术走向成熟。

34. 1848 年《共产党宣言》的发表标志着马克思主义诞 生。

35. 爱因斯坦的相对论否定了牛顿的经典力学体系,深 刻提示了时间和空间的本质属性,推动物理学发展 到一个新的高度。

36. 古代中国政治运行机制存在着强化君主专制与官 僚群体分权制约、强化中央集权与分权弱化地方自 主权的矛盾统一,形成了中国特色的政治文明体系。 阅读下列材料:

材料一 秦始皇专注于政治运行机制建设,把最高 领导人冠以皇帝称谓,建立了三公九卿的官僚制度, 创设了郡县式的管理模式。秦代建立的行政、军事、 监察运行机制是具有中国特色的三权分立制衡管 理机制。

——摘编自《中国政治文明运行机制路径与选择》 材料二 唐朝在政治运行机制的继承与创新方面 做得比较好,通过制度变化,使政务运行更加合理, 唐代的中央政治制度在牵制管理的基础上形成了 严密的体系。

——摘编自《中国政治文明运行机制路径与选择》 材料三 寓封建(注:即分封)之意于郡县之中, 而天下治矣。……封建之失,其专在下;郡县之失, 其专在上。

——顾炎武《顾亭林诗文集》

材料三 十八世纪的天才们不单只是哲学家或某 个方面的学者……这些人不承认任何外界的权威, 宗教、自然观、社会、国家制度,一切都受到了最 无情的批判,一切都必须在理性的法庭面前为自己 的存在作辩护或者放弃存在的权利。……以往的一 切社会形式和国家形式,一切传统观念,都被当做 不合理的东西扔到垃圾堆里去了。

——陈乐民、周弘《欧洲文明的进程》

请回答:

(1)据材料一,概括文艺复兴时期人文主义者关 注的焦点有哪些?

(2)据材料二,结合所学知识,指出“科学革命” 在 17 世纪后期的典型成就。这一成就中的“科学理 性”对欧洲哪一人文主义运动起了重要的推动作 用?

请回答:

(1)据材料一,概括指出秦始皇在制度建设上有 哪些举措?

(2)“唐代的中央政治制度”是什么?你如何理解 材料二中“唐代的中央政治制度在牵制管理的基础 上形成了严密的体系”?

(3)结合所学知识指出材料三中“其专在下”、“其 专在上”各指什么。

(4)综合上述材料,谈谈你对古代中国政治运行 机制的认识。

37. 人文主义思想是世界文化领域的瑰宝,推动了人类 历史发展进程。阅读下列材料,回答问题:

材料一 文艺复兴关注的是人活着时现实的世界, 而不是人死后的世界;它主要关注非宗教的古典文 化,而不是基督教神学;大多数文艺复兴时期的艺 术和文学关注的中心都是人,文艺复兴时期的人是 他或她自身命运的塑造者,而不是超自然力量的玩 物。

——斯塔夫里阿诺斯《全球通史》 材料二 就在英国发生革命的同时,开始于意大利 文艺复兴时期的科学革命也在英国达到了它的高 潮阶段。科学革命的集大成者艾萨克·牛顿的划时 代的伟大工作主要就是在英国革命期间完成的。这 两大革命由此构成了一幅 17 世纪的“双元革命” 奇观。

(3)据材料三,结合所学知识,概括“这些人”思想 或言论共识。

(4)综合上述材料,归纳从 l4 世纪至 18 世纪西 方进步思想主旨的变化。

38. 家国情怀是传统文化中最宝贵、最活跃的精神资源。 中国传统社会结构和儒家文化,形成了中国人独特 的家国观念和家国情怀。回答下列问题:

(1)孟子说:“天下之本在国,国之本在家。”孟子 的家国观念有何特点?从政治视角分析这种观点 形成的社会背景。

(2)屈原是中国历史一上第一位爱国诗人,《离 骚》中一句“长太息以掩涕兮,哀民生之多艰”,表 达了诗人对国家和人民的热爱。请指出这首诗的语 言特征和创作风格。

(3)顾炎武说:“保国者,其君其臣,肉食者谋之, 保天下者,匹夫之贱与有责焉耳矣。”据此,顾炎 武具有怎样的家国思想?

(4)为了振兴中华,孙中山在 1905 年提出了什么 革命纲领?综合上述问题,你认为家国情怀对中华 民族的发展有哪些积极意义?

——马克垚主编《世界文明史》

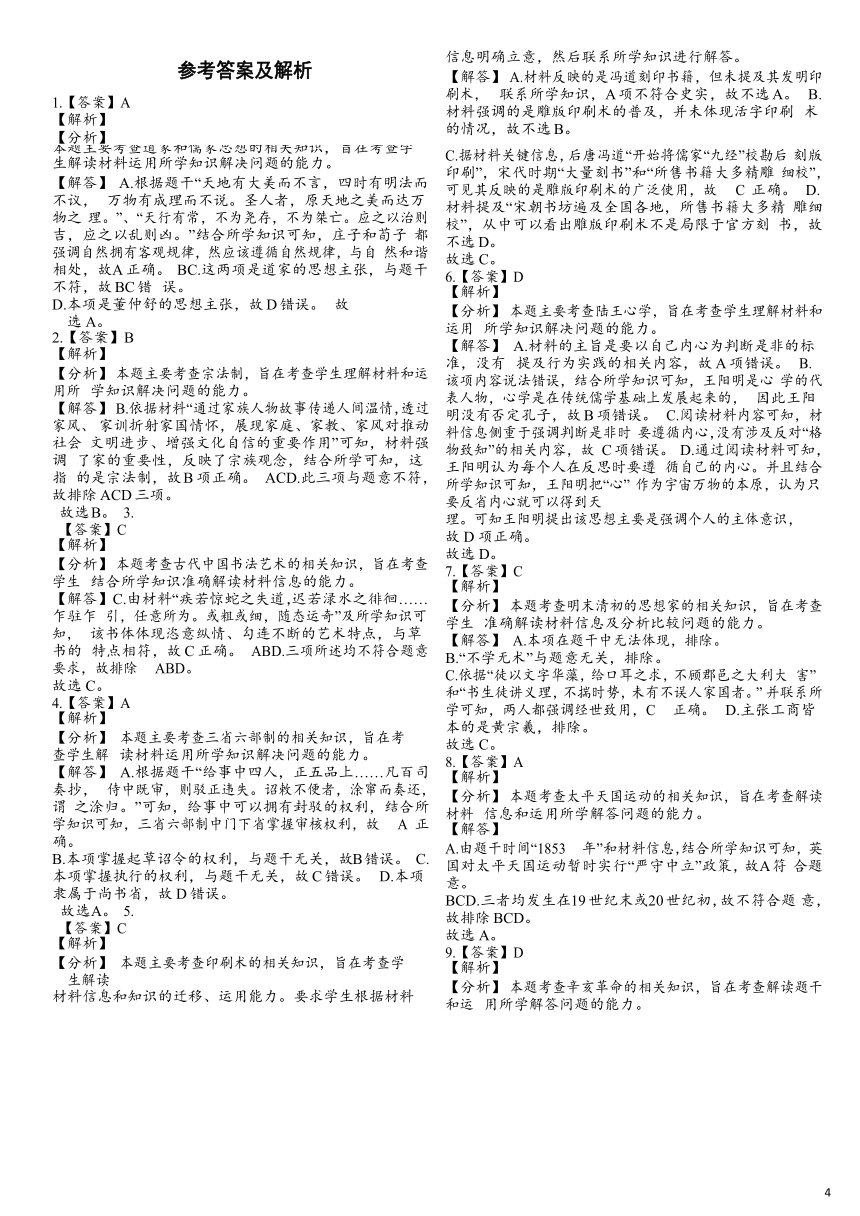

1.【答案】A

【解析】

【分析】

参考答案及解析

信息明确立意,然后联系所学知识进行解答。

【解答】 A.材料反映的是冯道刻印书籍,但未提及其发明印刷术, 联系所学知识,A 项不符合史实,故不选 A。 B.材料强调的是雕版印刷术的普及,并未体现活字印刷 术的情况,故不选 B。

本题主要考查道家和儒家思想的相关知识,旨在考查学

生解读材料运用所学知识解决问题的能力。

【解答】 A.根据题干“天地有大美而不言,四时有明法而不议, 万物有成理而不说。圣人者,原天地之美而达万物之 理。”、“天行有常,不为尧存,不为桀亡。应之以治则 吉,应之以乱则凶。”结合所学知识可知,庄子和荀子 都强调自然拥有客观规律,然应该遵循自然规律,与自 然和谐相处,故 A 正确。 BC.这两项是道家的思想主张,与题干不符,故 BC 错 误。

D.本项是董仲舒的思想主张,故 D 错误。 故选 A。

2.【答案】B

【解析】

【分析】 本题主要考查宗法制,旨在考查学生理解材料和运用所 学知识解决问题的能力。

【解答】 B.依据材料“通过家族人物故事传递人间温情,透过家风、 家训折射家国情怀,展现家庭、家教、家风对推动社会 文明进步、增强文化自信的重要作用”可知,材料强调 了家的重要性,反映了宗族观念,结合所学可知,这指 的是宗法制,故 B 项正确。 ACD.此三项与题意不符,故排除 ACD 三项。

故选 B。 3.【答案】C

【解析】

【分析】 本题考查古代中国书法艺术的相关知识,旨在考查学生 结合所学知识准确解读材料信息的能力。

【解答】 C.由材料“疾若惊蛇之失道,迟若渌水之徘徊……乍驻乍 引,任意所为。或粗或细,随态运奇”及所学知识可知, 该书体体现恣意纵情、勾连不断的艺术特点,与草书的 特点相符,故 C 正确。 ABD.三项所述均不符合题意要求,故排除 ABD。

故选 C。

4.【答案】A

【解析】

【分析】 本题主要考查三省六部制的相关知识,旨在考查学生解 读材料运用所学知识解决问题的能力。

【解答】 A.根据题干“给事中四人,正五品上……凡百司奏抄, 侍中既审,则驳正违失。诏敕不便者,涂窜而奏还,谓 之涂归。”可知,给事中可以拥有封驳的权利,结合所 学知识可知,三省六部制中门下省掌握审核权利,故 A 正确。

B.本项掌握起草诏令的权利,与题干无关,故 B 错误。 C.本项掌握执行的权利,与题干无关,故 C 错误。 D.本项隶属于尚书省,故 D 错误。

故选 A。 5.【答案】C

【解析】

【分析】 本题主要考查印刷术的相关知识,旨在考查学生解读

材料信息和知识的迁移、运用能力。要求学生根据材料

C.据材料关键信息,后唐冯道“开始将儒家“九经”校勘后 刻版印刷”,宋代时期“大量刻书”和“所售书籍大多精雕 细校”,可见其反映的是雕版印刷术的广泛使用,故 C 正确。 D.材料提及“宋朝书坊遍及全国各地,所售书籍大多精 雕细校”,从中可以看出雕版印刷术不是局限于官方刻 书,故不选 D。

故选 C。

6.【答案】D

【解析】

【分析】 本题主要考查陆王心学,旨在考查学生理解材料和运用 所学知识解决问题的能力。

【解答】 A.材料的主旨是要以自己内心为判断是非的标准,没有 提及行为实践的相关内容,故 A 项错误。 B.该项内容说法错误,结合所学知识可知,王阳明是心 学的代表人物,心学是在传统儒学基础上发展起来的, 因此王阳明没有否定孔子,故 B 项错误。 C.阅读材料内容可知,材料信息侧重于强调判断是非时 要遵循内心,没有涉及反对“格物致知”的相关内容,故 C 项错误。 D.通过阅读材料可知,王阳明认为每个人在反思时要遵 循自己的内心。并且结合所学知识可知,王阳明把“心” 作为宇宙万物的本原,认为只要反省内心就可以得到天

理。可知王阳明提出该思想主要是强调个人的主体意识, 故 D 项正确。

故选 D。

7.【答案】C

【解析】

【分析】 本题考查明末清初的思想家的相关知识,旨在考查学生 准确解读材料信息及分析比较问题的能力。

【解答】 A.本项在题干中无法体现,排除。 B.“不学无术”与题意无关,排除。

C.依据“徒以文字华藻,给口耳之求,不顾郡邑之大利大 害”和“书生徒讲义理,不揣时势,未有不误人家国者。” 并联系所学可知,两人都强调经世致用,C 正确。 D.主张工商皆本的是黄宗羲,排除。

故选 C。

8.【答案】A

【解析】

【分析】 本题考查太平天国运动的相关知识,旨在考查解读材料 信息和运用所学解答问题的能力。

【解答】

A.由题干时间“1853 年”和材料信息,结合所学知识可知, 英国对太平天国运动暂时实行“严守中立”政策,故 A 符 合题意。

BCD.三者均发生在 19 世纪末或 20 世纪初,故不符合题 意,故排除 BCD。

故选 A。

9.【答案】D

【解析】

【分析】 本题考查辛亥革命的相关知识,旨在考查解读题干和运 用所学解答问题的能力。

【解答】 D.结合所学知识,辛亥革命推翻了君主专制统治,确立 了共和政体,促进了中国经济、政治、思想和社会习俗 的近代化,故 D 符合题意。 A.该革命没有完成资产阶级革命的任务,故排除 A。 BC.说法不全面,故排除 BC。

故选 D。

10.【答案】C

【解析】

【分析】 本题主要考查新文化运动的相关知识,旨在考查学生运 用所学知识分析材料解决问题的能力。

【解答】 C.依据材料“要帝制不再发生,民主共和可以安稳……非 先将国民脑子里所有反对共和的旧思想,一一洗刷干净 不可”可知,陈独秀发起了新文化运动,这是一次前所 未有的思想解放和启蒙运动,动摇了封建思想的统治地 位,使人们的思想得到空前的解放,故 C 正确。 ABD.依据所学知识可知,ABD 三项明显不符合题意, 故排除。

故选 C。

11.【答案】A

【解析】

【分析】 本题考查的是五四运动的知识点,旨在考查学生准确解 读材料信息及知识的迁移运用能力。

【解答】 A.根据材料可知,五四运动后期,人罢工对政府的影响 对比学生和商界更大,可见工人的力量增强,无产阶级 开始登上了政治舞台,故 A 正确。 B.五四运动并没有取得反帝斗争的胜利,故排除 B。 C.材料表明了工、商、学三界的活动,没有表明建立了 统一战线,故排除 C。 D.五四运动表明了无产阶级登上了政治舞台,说法错误, 故排除 D。

故选 A。

12.【答案】B

【解析】

【分析】 本题主要考查北伐战争的相关知识,旨在考查学生解读 材料运用所学知识解决问题的能力。

【解答】

A.本项是 1911 年辛亥革命的影响,故 A 错误。 B.根据图片信息可知,此次战争从广东出发,根据进军 路线结合所学知识可知,是北伐战争,其影响是基本上 推翻了北洋军阀的统治,故 B 正确。 C.本项是新中国成立后实现的,故 C 错误。 D.结合所学知识可知,中共独立领导武装斗争的开始是 第一次国共合作失败后,1927 年的南昌起义,故 D 错 误。

故选 B。

13.【答案】B

【解析】

【分析】 本题考查对毛泽东“工农武装割据”思想的认识,旨在考 查解读材料,分析、认知的能力。

【解答】

A.从题中“(毛泽东) 打破城乡之间的沟通障碍”、“当 毛泽东的话语延伸到小村落时,被孤立在城市的国民党 绝对没有机会赢得中国”,结合所学可知,题中提及的 是毛泽东的“工农武装割据”思想及其作用,可见,并没 有夸大毛泽东话语的作用,故排除 A。 B.从题中“(毛泽东) 打破城乡之间的沟通障碍”、“当

毛泽东的话语延伸到小村落时,被孤立在城市的国民党 绝对没有机会赢得中国”,结合所学可知,题中提及的 是毛泽东的“工农武装割据”思想及其作用,实际上肯定 了“工农武装割据”思想,故 B 正确。 C.“有意”一词错误,与史实不符合,故排除 C。 D.此项提及的是国民党对农村的统治问题,与题中对毛 泽东“工农武装割据”思想的认识不符合,故排除 D。 故选 B。

14.【答案】A

【解析】

【分析】 本题考查的是抗日战争的知识点,旨在考查学生对历史 概念的理解运用能力。

【解答】

A.十四年抗战从 1931 年九一八事变开始到 1945 年结束, 故 A 正确。 B.华北事变是指继九一八事变东北沦陷之后,1935 年日 本侵略军蚕食侵犯华北地区的一系列事件的统称,不符 合题意,故排除 B。 C.七七事变是全面抗战的起点,不符合题意,故排除 C。 D.八一三事变是指 1937 年 8 月 13 日抗日战争初期继七 七事变以后,日本帝国主义蓄意已久地为扩大侵华战争 在中国上海制造的事变,不符合题意,故排除 D。

故选 A。

15.【答案】C

【解析】

【分析】 本题主要考查新中国的科技成就的相关知识,旨在考

查学生解读材料信息和知识的迁移、运用能力。要求学 生根据材料信息明确立意,然后联系所学知识进行解答。

【解答】 AB.材料强调的是“霹雳蘑云上碧空”,联系所学知识可 知是原子弹的爆炸成功,与航空、航天无关,故不选 AB。 C.据材料的关键信息,“霹雳蘑云上碧空”和“青史明标科 技功”,联系所学知识可知,此科技成就为原子弹的爆 发,打破了美苏的核垄断,故 C 正确。 D.联系所学知识,原子弹爆炸成功是 1964 年,而改革 开放是 1978 年以后,D 项与材料时间不符,故不选 D。 故选 C。

16.【答案】B

【解析】

【分析】 本题主要考查新中国教育事业发展的相关知识,旨在考 查学生运用所学知识分析材料解决问题的能力。

【解答】

B.依据材料和所学知识可知,从新中国成立到 1978 年, 青壮年文盲率下降,每万人中有大学生人数上升,这种 现象的变化得益于 1965 年中国教育事业初步形成了比 较完整的国民教育体系,故 B 正确。 ACD.依据材料和所学知识可知,我国基本实现了普及九 年义务教育是在 2000 年、“希望工程”是 1989 年发起的、 “科教兴国”战略的提出在 1995 年,故 BCD 错误。

故选 B。

17.【答案】C

【解析】

【分析】 本题主要考查民族区域自治制度的相关知识,旨在考查 学生解读材料运用所学知识解决问题的能力。

【解答】 ABD.结合所学知识可知,西藏是最晚实行民族区域自治 的省区,故 ABD 错误。

C.根据题干的图片信息结合所学知识可知,1965 年西藏 自治区正式成立,是一个以藏族为主的多个民族,民族 区域自治制度保证了民族的团结,促进了各民族的共同 发展,故 C 正确。

故选 C。

18.【答案】B

【解析】

【分析】 本题主要考查中美关系正常化的相关知识,旨在考查学 生解读材料运用所学知识解决问题的能力。

【解答】 AC.题干没有涉及朝鲜战争和古巴导机危机的相关信息, 这两项与题干无关,故 AC 错误。 B.根据题干“尼克松和基辛格这对奇特的搭档毕竟使美 国外交政策甩掉了包袱,冲出了禁区,把全国的视线从 意识形态转向了地缘政治,并且调整了美国政策以适应 国际关系结构中发生的深刻变化。”结合所学知识可知, 在 20 世纪 70 年代初,基辛格秘密访华后,尼克松访华, 推动了中美关系的正常化,故 B 正确。 D.本项与所学知识相悖,尼克松和基辛格并没有放弃冷 战政策,故 D 错误。

故选 B。

19.【答案】A

【解析】

【分析】 本题主要考查“九二共识”的相关知识,旨在考查学生运 用所学知识解决问题的能力。

【解答】 A.根据所学知识可知,两岸关系和平发展的政治基础和 前提是坚持一个中国原则,尽管两岸尚未统一,但大陆 和台湾同属一个中国的事实从未改变,故 A 正确。 BCD.不符合题意,故排除 BCD。

故选 A。

20.【答案】B

【解析】

【分析】 本题主要考查新时期我国基层民主制度建设的相关知 识,旨在考查学生准确解读材料信息并运用所学知识解 决问题的能力。

【解答】 ACD.材料并未体现“提高农民的生产积极性”“民族区域 自治制度”“社会保障体系 ”等信息,故排除 ACD。 B.根据材料信息“国家将在每个村委设置村监委员会,有 农民组成,专门对村干部进行监督”结合所学知识可知, 这一举措有利于推进基层民主制度建设,故 D 正确。

故选 D。

21.【答案】A

【解析】

【分析】 本题主要考查智者学派的相关知识,旨在考查学生准确 解读材料信息并运用所学知识解决问题的能力。

【解答】 A.根据材料信息“事物是什么,要以人的感觉为标准”结 合所学知识可知,这符合智者学派的观点,故 A 正确。 BCD.根据所学知识可知,此三人的思想主张与材料信息 不符,故排除 BCD。

故选 A。

22.【答案】C

【解析】

【分析】 本题考查罗马法相关知识,旨在考查学生解读材料信息 及再认再现所学知识的能力。解答本题,把握和识记相 关史实是解题的关键。

【解答】 A.自然法不是具体的法律条文,而是一种法律观念。从 材料中无法推断出自然法,故不选 A。 B.习惯法在罗马共和国时期就被第一部成文法《十二铜 表法》取代,故不选 B。 C.根据材料并结合所学知识可知,随着罗马版图的拓展, 国际交往的扩大,商品经济和贸易的发展,在政治经济 活动中产生了许多新问题、新矛盾。为适应新的统治需 要,罗马帝国颁布了万民法。万民法注重调解贸易及财 产纠纷,有利于社会的繁荣与稳定,故选 C。 D.公民法是在罗马共和国时期用来调整罗马公民之间 关系的法律,但并不适用于罗马帝国时期的问题,故不 选 D。

故选 C。

23.【答案】B

【解析】

【分析】 本题考查文艺复兴的相关知识,考查学生准确获取解读 材料信息及结合所学分析问题的能力。解题关键是准确 解读材料信息并联系所学知识。

【解答】 A.“注重理性至上”是启蒙运动时期的特征,薄伽丘、但 丁的、彼得拉克是文艺复兴时期的代表,故 A 错误。 B.根据“关于青年男女情与爱的描述很多”,可以反映出 文艺复兴时期人们对爱情的渴望,对人性的肯定,反对 教会的禁欲主义,抨击教会的荒淫无耻,故 B 正确。 C.材料并没有体现出男女平等的思想,故 C 错误。 D.材料中没有体现出提倡信仰自由,故 D 错误。

故选 B。

24.【答案】A

【解析】

【分析】 本题考查的是宗教改革的知识点,旨在考查学生对材料 的分析理解能力。

【解答】 A..材料反映马丁·路德反对教会的权威统治,希望世俗 世界的王权高于教权,故 A 正确。 B..马丁·路德反对教会的权威统治,希望世俗世界王权 高于教权,说法错误,故排除 B。 C.马丁·路德主张宗教改革,没有主张彻底摆脱宗教的束 缚,故排除 C。 D.材料没有反映信仰可以使灵魂得救的观点,故排除 D。 故选 A。

25.【答案】D

【解析】

【分析】 本题主要考查启蒙思想家的相关知识,旨在考查学生准 确解读材料信息并运用所学知识解决问题的能力。

【解答】 ABC.根据材料信息“他从没有出过远门思考范围却横跨 宇宙。”结合所学知识可知,ABC 三人的经历均与这一 信息不符,故排除 ABC。 D.根据材料信息“他从没有出过远门思考范围却横跨宇 宙。”结合所学知识可知,这符合康德的经历,故 D 正 确。

故选 D。

26.【答案】D

【解析】

【分析】

本题主要考查《1787 年宪法》的相关知识,旨在考查学 生准确解读材料信息并运用所学知识解决问题的能力。

【解答】 ABC.此三项,材料信息均未体现,也不符合《1787 年 宪法》,故排除 ABC。 D.根据材料信息“最终,总统将协议交予国会并获得参 众两院批准,协议才得以生效”可知,总统权力受国会 制约 ,故 D 正确。

故选 D。

27.【答案】D

【解析】

【分析】

本题主要考查 1832 年议会改革的相关知识,旨在考查 学生解读材料运用所学知识解决问题的能力。

【解答】

A.本项以 1772 年沃波尔组阁为标志,故 A 错误。

B.本项与题干的议会改革无关,故 B 错误。

C.本项以 1688 年的《权利法案》的颁布为标志,故 C

错误。

D.根据题干“1832 年初,英国工业资产阶级和工人阶级 联合起来,激进分子甚至制订了秘密的武装起义计划, 由于代表贵族势力的托利党的让步,议会改革终于获得 成功。”结合所学知识可知,1832 年议会改革一定程度 上满足了工业资产阶级的要求,促进了工业资本主义的 发展,故 D 正确。

故选 D。

28.【答案】D

【解析】

【分析】 本题主要考查欧盟的相关知识,旨在考查学生准确解读 材料信息解决问题的能力。

【解答】

D.根据材料“12 是完美和丰饶的象征,使我们同时联想 起《圣经》中的 12 使徒、罗马的 12 铜表法、一天的 12

小时、一年的 12 月……最后,圆形的排列代表了联盟” 可知,欧洲联合有共同的历史文化基础,D 正确。 ABC.不能准确全面 t 体现材料信息,排除。

故选 D。

29.【答案】D

【解析】

【分析】 本题考查现代主义流派的相关知识,旨在考查解读题干 和识记能力。

【解答】 D.结合所学知识,判断题目所述属于现代主义流派,《格 尔尼卡》是属于现代主义流派的作品,故 D 符合题意。 ABC.三者分别属于浪漫主义、现实主义、印象派,均不 符合题干要求,故排除 ABC。

故选 D。

30.【答案】B

【解析】

【分析】 本题主要考查世界的多极化趋势,旨在考查学生理解材 料和运用所学知识解决问题的能力。

【解答】 A.两极格局解体后,美国成为了唯一的超级大国,故 A 项错误。 B.依据材料“世界主要力量之间将长期较量、斗争、妥协, 霸权主义和强权政治不会轻易退出历史舞台”可知,新 格局的形成具有长期性,故 B 项正确。

CD.不符合题意和史实,故 CD 两项错误。 故选 B。

31.【答案】B

【解析】

【分析】 本题主要考查梭伦改革的相关知识,旨在考查结合材料 及所学知识分析理解问题的能力。解题的关键是准确掌 握梭伦改革的相关知识。

【解答】 B.结合所学知识可知,梭伦改革以财产等级制代替原来 的血缘等级制,动摇了旧氏族贵族的世袭特权,为雅典 民主政治奠定了基础,故 B 符合题意。 A,结合所学可知,A 不符合史实,故排除 A。

故选 B。

32.【答案】A

【解析】

【分析】 本题考查明朝内阁相关知识,旨在考查学生解读材料信 息及再认再现所学知识的能力。解答本题,把握和识记 相关史实是解题的关键。

【解答】 A.明朝内阁始终不是法定的中央一级的行政机构或决 策机构,只是为皇帝提供顾问的内侍机构。阁臣的升降 由皇帝决定,职权的大小依皇帝旨意而定,票拟是否被 采纳最终还得取决于皇帝的批红。故题干说法正确,故 选 A。

B.综上所述,这个选项不符合题意,故不选 B。 故选 A。

33.【答案】B

【解析】

【分析】 本题考查对元杂剧以及京剧形成意义的掌握,旨在考识 记基础知识的能力。

【解答】 B.紧扣题干信息,结合所学知识可知,元杂剧的出现, 使我国戏曲出现了完整的故事情节和和角色配合,集诗 词、歌唱、对白、音乐、舞蹈于一体,标志着我国古代 戏曲的成熟。综上可知,题干表述错误,故 B 符合题意。 A.综上可知,题干表述错误,故排除 A。

故选 B。

34.【答案】A

【解析】

【分析】 本题主要考查马克思主义诞生的相关知识,旨在考查学 生运用所学知识解决问题的能力。

【解答】 A.根据所学知识可知,《共产党宣言》的发表标志着马 克思主义诞生,这一说法正确,故 A 判断正确,故 A 正确。 B.根据所学知识可知,《共产党宣言》的发表标志着马 克思主义诞生,这一说法正确,B 判断错误,故排除 B。

故选 A。

35.【答案】B

【解析】

【分析】 本题主要考查相对论的相关知识,旨在考查学生解读

材料信息和知识的迁移、运用能力。要求学生根据材料 信息明确立意,然后联系所学知识进行解答。

【解答】 联系所学知识可知,爱因斯坦的相对论不是否定经典力 学,只是否定经典力学的绝对时空观,材料表述是错误

的,故 B 正确,不选 A。 故选 B。

36.【答案】(1)举措:皇帝制度、三公九卿制、郡县 制。

(2)制度:三省六部制;理解:中书、门下和尚书三 省分工合作、相互制约,提高行政效率。

(3)“其专在下”:地方权势过大。“其专在上”:君主专 制。

(4)认识:正确处理好君主与臣僚、中央和地方的关 系。

【解析】

(1)本题主要考查秦代加强专制主义中央集权的相关 知识,旨在考查学生解读材料运用所学知识解决问题的 能力。根据材料“ 秦始皇专注于政治运行机制建设,把 最高领导人冠以皇帝称谓,建立了三公九卿的官僚制度, 创设了郡县式的管理模式。秦代建立的行政、军事、监 察运行机制是具有中国特色的三权分立制衡管理机制。” 结合所学知识可知,措施有皇帝制度、三公九卿制、郡 县制。

(2)本题主要考查唐代加强专制主义的相关知识,旨 在考查学生解读材料运用所学知识解决问题的能力。根 据材料结合所学知识可知制度是三省六部制。根据材料 “ 唐朝在政治运行机制的继承与创新方面做得比较好, 通过制度变化,使政务运行更加合理,唐代的中央政治 制度在牵制管理的基础上形成了严密的体系。”结合所 学知识可知理解是中书、门下和尚书三省分工合作、相 互制约,提高行政效率。

(3)本题主要考查分封制和郡县制的相关知识,旨在 考查学生解读材料运用所学知识解决问题的能力。根据 材料“寓封建(注:即分封)之意于郡县之中,而天下 治矣。……封建之失,其专在下;郡县之失,其专在上。” 结合所学知识可知,“其专在下”指地方权势过大。“其专 在上”指君主专制。

(4)本题主要考查古代中国政治运行机制的相关知识, 旨在考查学生解读材料运用所学知识解决问题的能力。 根据材料结合所学知识可知,认识是正确处理好君主与 臣僚、中央和地方的关系。

37.【答案】(1)焦点:关注现世生活;关注古典文化; 关注人本身。

(2)成就:1687 年《自然哲学的数学原理》出版(或 经典力学体系)运动:启蒙运动。

(3)共识:反对愚昧和迷信,崇尚理性和科学;批判 天主教会,批判君主专制;主张建立资产阶级理性王国。

(4)变化:从人文主义到理性主义。(或从崇尚人性 到崇尚理性)

【解析】

(1)本题主要考查文艺复兴时期人文主义者关注的焦 点,旨在考查学生理解材料和运用所学知识解决问题的 能力。依据材料一“文艺复兴关注的是人活着时现实的 世界”“它主要关注非宗教的古典文化”和“大多数文艺复 兴时期的艺术和文学关注的中心都是人”可知,文艺复 兴时期人文主义者关注的焦点:关注现世生活,关注古 典文化,关注人本身。

(2)本题主要考查牛顿的经典力学体系和启蒙运动的 背景,旨在考查学生理解材料和运用所学知识解决问题 的能力。第一小问,依据材料二“科学革命的集大成者 艾萨克·牛顿的划时代的伟大工作主要就是在英国革命 期间完成的。这两大革命由此构成了一幅 17 世纪的“双

元革命”奇观”,并结合所学可知,“科学革命”在 17 世纪

后期的典型成就是 1687 年《自然哲学的数学原理》出 版。第二小问,结合所学可知,这一成就中的“科学理 性”对欧洲启蒙运动起了重要的推动作用。

(3)本题主要考查启蒙运动的内容,旨在考查学生理 解材料和运用所学知识解决问题的能力。依据材料三

“这些人不承认任何外界的权威,宗教、自然观、社会、 国家制度,一切都受到了最无情的批判,一切都必须在 理性的法庭面前为自己的存在作辩护或者放弃存在的 权利”,结合所学可知,启蒙运动思想家的思想共识: 反对愚昧和迷信,崇尚理性和科学;批判天主教会,批 判君主专制;主张建立资产阶级理性王国。

(4)本题主要考查 14 世纪至 18 世纪西方进步思想主 旨的变化,旨在考查学生理解材料和运用所学知识解决 问题的能力。结合所学可知,14 世纪西方进步思想主旨 是人文主义,18 世纪 西方进步思想主旨是理想主义, 所以 14 世纪至 18 世纪西方进步思想主旨的变化为 从 人文主义到理性主义。

38.【答案】(1)特点:家国一体;社会背景:分封制、 宗法制遭到破坏,社会矛盾尖锐。

(2)语言特征:采用楚国方言,句式灵活;创作风格: 想象奇特,具有浪漫主义风格。

(3)家国思想:区分保国与保天下;天下兴亡,匹夫 有责。

(4)革命纲领:三民主义(或驱除鞑虏,恢复中华; 创立民国,平均地权)积极意义:维护社会稳定;增强 民族凝聚力;挽救民族危亡。

【解析】

(1)本题考查孟子的相关知识,旨在考查解读材料和 运用所学解答问题的能力。其中的特点,由材料“天下 之本在国,国之本在家"概括出:家国一体。其中的背 景,回顾战国时期的社会状况回答:分封制、宗法制遭 到破坏,社会矛盾尖锐。

(2)本题考查《离骚》的相关知识,旨在考查解读材 料和运用所学解答问题的能力。结合所学知识,《离骚》 句式灵活,掺有杂言,属于浪漫主义风格的诗歌,故回 答:语言特征:采用楚国方言,句式灵活;创作风格: 想象奇特,具有浪漫主义风格。

(3)本题考查顾炎武的相关知识,旨在考查解读材料 和概括能力。由材料“保国者,其君其臣,肉食者谋之, 保天下者,匹夫之贱与有责焉耳矣"概括:区分保国与 保天下;天下兴亡,匹夫有责。

(4)本题考查孙中山的革命纲领和家国情怀对中华民 族的积极影响,旨在考查回顾所学知识和分析理解概括 能力。回顾所学,孙中山的革命纲领:三民主义。积极 意义,结合家国情怀与国家稳定和民族发展的关系回答: 维护社会稳定;增强民族凝聚力;挽救民族危亡。

A. 结束了中国的封建专制统治

6

7

同课章节目录