2018年高考天津文综卷历史解析版

文档属性

| 名称 | 2018年高考天津文综卷历史解析版 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 185.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2019-02-14 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

2018年普通高等学校招生全国统一考试(天津卷)

文综历史试题

2018.6.8

文科综合共300分,考试用时150分钟。

历史试卷分为第Ⅰ卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分,第Ⅰ卷1至3页,第Ⅱ卷4至6页,共100分。

答卷前,考生务必将自己的姓名、准考号填写在答题卡上,并在规定位置粘贴考试用条形码。答卷时,考生务必将答案涂写在答题卡上,答在试卷上的无效。考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。

祝各位考生考试顺利!

第Ⅰ卷

注意事项:

1.每题选出答案后,用铅笔将答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。

2.本卷共11题,每题4分,共44分。在每题给出的四个选项中,只有一项是最符合题目要求的。

1.朱熹在《四书章句集注》中说:“盖国以民为本,社稷亦为民而立,而君之尊又系于二者之存亡,故其轻重如此。”这一说法( )

A.强调了君主至尊的观念

B.体现了儒家传统的民本思想

C.呼应了“存天理,灭人欲”的主张

D.推动了儒家思想的新发展

【考点】宋代程朱理学——朱熹的民本思想

【解析】题干中朱熹的言论实际上为解释孟子“民为贵,社稷次之,君为轻”,且题干中“君之尊又系于二者(国、社稷)之存亡”,故A项错误;题干中“盖国以民为本,社稷亦为民而立,而君之尊又系于二者之存亡,故其轻重如此”,实际阐述了“民惟邦本”,故B项正确;题干主要讲述君、社稷、民之间的关系,未提及压制人欲而合乎天理(三纲五常),故C项错误;朱熹的言论是对孟子民贵君轻的阐释而已,非新发展,故D项错误。

【答案】B

2.元朝在地方实行行省制度。行省“掌国庶务,统郡县,镇边鄙……凡钱粮、兵甲、屯种、漕运、军国重事,无不领之”,但地方官吏的选用主要由中书省和吏部负责,调动行省所属军队须皇帝批准。这说明元朝( )

A.地方拥有适度权力

B.地方缺乏实际权力

C.行省权力集中专断

D.君主专制得以加强

3.16世纪,西班牙医生赛尔维特因解剖人体进行血液循环研究,被宗教裁判所火刑处死。而达尔文在19世纪中期相继发表《物种起源》《人类的由来》,虽遭教会激烈反对,但并未受到教会的人身迫害,其原因在于( )

A.进化论已被人们普遍接受

B.教会失去原有权威

C.进化论被证明是科学理论

D.教会实行宽容政策

【考点】宗教改革;达尔文与进化论

【解析】题干提及的是赛尔维特与达尔文研究生物学时的不同命运,且“普遍”一词不妥,故A项错误;题干中16世纪赛尔维特被火刑处死,而19世纪达尔文《物种起源》发表时教会虽激烈反对,但未对其进行人身迫害,结合教会权威遭到了文艺复兴、宗教改革、特别是启蒙运动的冲击,教会已经失去了原有权威,故B项正确;进化论在今天已经拥有越来越多的受众,但依然存在相当多的质疑,例如突变论(寒武纪大爆发),以至于今天对进化论存在激烈的争论,在《物种起源》发表时不可能迅速被证明为科学理论,故C项错误;题干中“遭教会激烈反对”,推知教会对进化论非常不支持,并不是实行宽容政策,故D项错误。

【答案】B

4.1830年,剑桥大学数学教授查尔斯·巴利奇出版《论英国科学的衰退》一书,分析了欧洲各国的科学状况,指出英国的业余科研传统正在使英国丧失曾经拥有的优势。他呼吁英国人必须将科学作为一项事业来加以关注,科学家应受到良好的培养和教育,并成为一种职业。这反映出( )

A.欧洲其他国家科学水平超越英国

B.英国丧失原有优势地位

C.英国科学家普遍缺乏培养和教育

D.工业革命的不断扩展

【考点】第一次工业革命

【解析】题干中的时间为1830年为第一次工业革命期间,英国的科学水平处于世界领先地位,故A项错误;材料只是讲述一个英国学者分析英国正在丧失科技优势,并不是说丧失优势地位,且1830年英国当时英国属于世界工厂,故B项错误;题干中“英国的业余科研传统正在使英国丧失曾经拥有的优势”,推知查尔斯·巴利奇强调业余科研衰退现状,呼吁科学要作为事业对待,而不是科学家普遍缺乏培养和教育,故C项错误;题干中“呼吁英国人必须将科学作为一项事业来加以关注,科学家应受到良好的培养和教育,并成为一种职业”,推知工业革命革命的扩展,科学家、科学的作用会越来越重要,故D项正确。

【答案】D

5.清政府官员曾要求外商具结承诺:“懔遵钦定新例,不敢夹带鸦片。倘查出本船有一两鸦片,愿将夹带之犯,听凭天朝官宪即行正法,船货全行没官;若查无夹带鸦片,应求恩准照常进埔贸易。良歹分明,情甘帖服。”这表明当时( )

A.政府对于禁烟态度坚决

B.禁烟政策得到各国政府公认

C.鸦片贸易已实现合法化

D.走私鸦片不再享有治外法权

【考点】鸦片战争——清政府禁烟态度坚决

【解析】题干中“清政府官员曾要求外商具结承诺”以及内容,推知清政府对于禁烟态度坚决,故A项正确;禁烟被英国政府作为鸦片战争的借端,且英国对中国的侵略战争得到美、法的支持,所以禁烟不可能得到各国政府公认,故B项错误;鸦片贸易在1858年的英法《通商善后条约》才被强迫合法化,与题干时间不符,故C项错误;治外法权也叫领事裁判权,是1843年英国政府强迫清政府签订《五口通商章程》中取得的,而题干的时间为鸦片战争前的禁烟期间,故D项错误。

【答案】A

6.据学者研究,晚清成册的小说至少在一千种以上,其中翻译多于创作,翻译的数量占总数的三分之二。但1840~1899年中国翻译的外国小说仅7部,这主要是因为当时( )

A.闭关锁国状态刚刚被打破

B.西方文化的传播遭到顽强抵制

C.国人更关注西学中的器物与制度

D.中国古典小说具有强大影响力

【考点】从师夷长技到维新变法——国人对西学中的器物与制度的关注

【解析】题干问及的是一个很长的时间段,1840年即已打破清政府闭关锁国状态,故A项错误;1861年洋务运动存续的35年里,文化出版事业的发展达到了一个前所未有的水平,江南制造总局翻译馆是晚清翻译西方著作数量最多,成绩最著的机构,它罗列了众多的学者译家和一些外籍传教士,戊戌变法时期设立译书局,翻译外国书籍,期间也的确遭到顽固势力的反对,但不是小说翻译少的主要原因,故B项错误;题干中“晚清成册的小说至少在一千种以上,其中翻译多于创作,翻译的数量占总数的三分之二。但1840~1899年中国翻译的外国小说仅7部”,推知外国其他类的作品翻译多,结合1840—1899年中国发生了洋务运动和戊戌变法,故C项正确;题干分析的是的翻译作品中未大量翻译外国小说,未提及古典小说与其竞争问题,故D项错误。

【答案】C

7.右图所示纲领性文献最早发表于1848年,文中提到,“在危机期间……仿佛是工业和商业全被毁灭了,——这是什么缘故呢?因为社会上文明过度,生活资料太多,工业和商业太发达……资产阶级用什么办法来克服这种危机呢?一方面不得不消灭大量生产力,另一方面夺取新的市场,更加彻底地利用旧的市场”。对这一论断,认识正确的是( )

A.它预见到了1929~1933年的经济危机

B.经济危机只能通过消灭生产力来缓解

C.当时欧洲资本主义文明已经发展过度

D.资本主义生产关系会阻碍生产力进步

【考点】《共产党宣言》

马克思不是算命先生,题干提及的“在危机期间”是工业革命后发生的多次经济危机,如1825年席卷世界的第一次经济危机,故A项错误;题干中“资产阶级用什么办法来克服这种危机呢?一方面不得不消灭大量生产力”,推知资产阶级的措施被迫且不妥,根除经济危机的关键是变革资本主义基本矛盾,故B项错误;《共产党宣言》发表时处于工业革命时期,资本主义还处于上升时期,故C项错误;题干中“在危机期间……仿佛是工业和商业全被毁灭了,——这是什么缘故呢?因为社会上文明过度,生活资料太多,工业和商业太发达……资产阶级用什么办法来克服这种危机呢?一方面不得不消灭大量生产力,另一方面夺取新的市场,更加彻底地利用旧的市场”,可知《共产党宣言》分析经济危机的原因以及资产阶级的错误应对,表明资本主义已经阻碍着生产力发展,故D项正确。

D

8.1930年,美国通过了极端贸易保护主义的“斯穆特—霍利关税法案”。该法案提高了890种商品的进口税率,一经实施即有33个国家提出抗议,随后各主要资本主义国家大幅度增加关税,引发了全面的贸易战。当时这种措施( )

①体现了国家垄断资本主义的特征

②加剧了世界经济的下滑

③诱发了国际自由贸易体系的崩溃

④推动了本国经济的恢复

A.①②

B.①③

C.②③

D.③④

【解析】本题考查学生灵活运用史实的能力。1930年危机世界的经济大危机已经爆发,美国颁布的关税法律实质上是贸易保护主义,客观上使得危机进一步恶化和扩大。故选D。

【答案】D

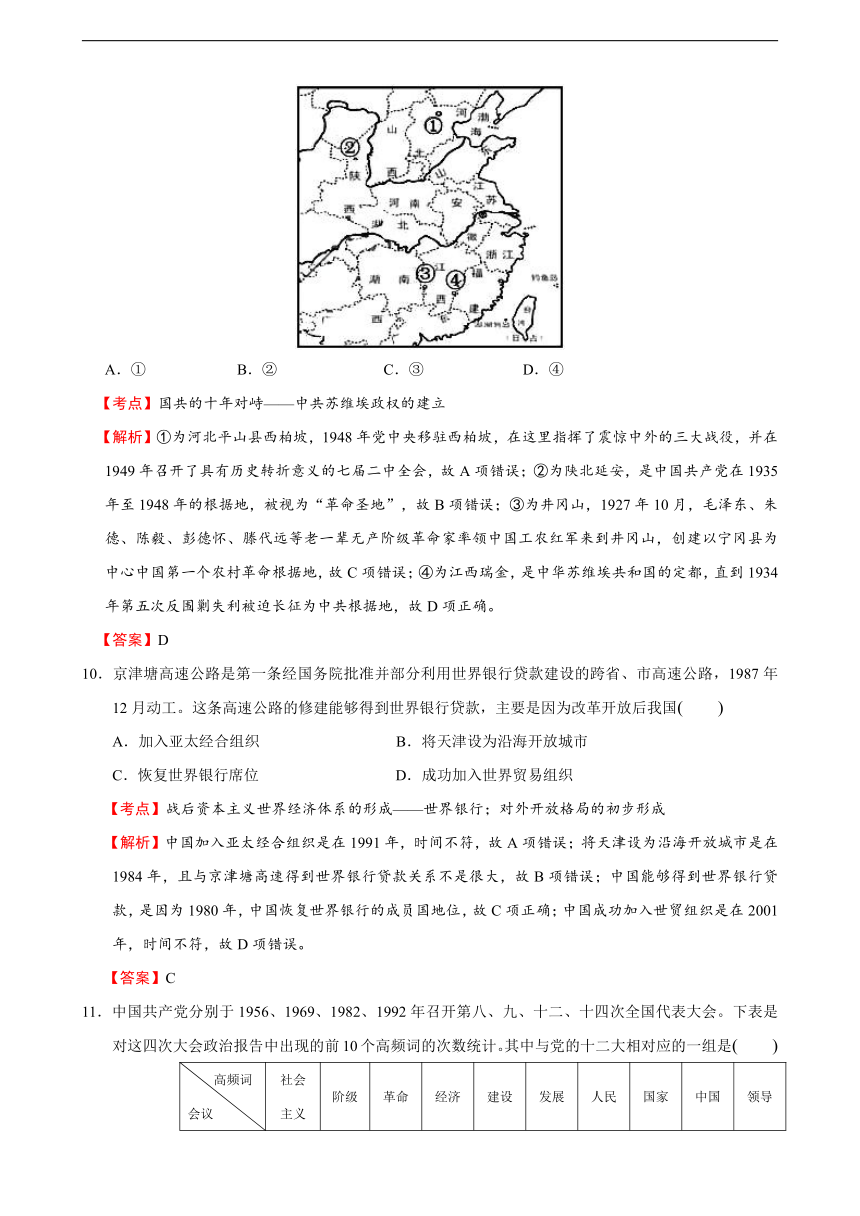

9.“(本次大会)向全世界与全中国的劳动群众,宣布它在全中国所要实现的基本任务,即中华苏维埃共和国的宪法大纲……中华苏维埃政权所建设的是工人和农民的民主专政的国家。”这次大会的召开地点位于右图中( )

A.①

B.②

C.③

D.④

【考点】国共的十年对峙——中共苏维埃政权的建立

【解析】①为河北平山县西柏坡,1948年党中央移驻西柏坡,在这里指挥了震惊中外的三大战役,并在1949年召开了具有历史转折意义的七届二中全会,故A项错误;②为陕北延安,是中国共产党在1935年至1948年的根据地,被视为“革命圣地”,故B项错误;③为井冈山,1927年10月,毛泽东、朱德、陈毅、彭德怀、滕代远等老一辈无产阶级革命家率领中国工农红军来到井冈山,创建以宁冈县为中心中国第一个农村革命根据地,故C项错误;④为江西瑞金,是中华苏维埃共和国的定都,直到1934年第五次反围剿失利被迫长征为中共根据地,故D项正确。

【答案】D

10.京津塘高速公路是第一条经国务院批准并部分利用世界银行贷款建设的跨省、市高速公路,1987年12月动工。这条高速公路的修建能够得到世界银行贷款,主要是因为改革开放后我国( )

A.加入亚太经合组织 B.将天津设为沿海开放城市

C.恢复世界银行席位 D.成功加入世界贸易组织

【考点】战后资本主义世界经济体系的形成——世界银行;对外开放格局的初步形成

【解析】中国加入亚太经合组织是在1991年,时间不符,故A项错误;将天津设为沿海开放城市是在1984年,且与京津塘高速得到世界银行贷款关系不是很大,故B项错误;中国能够得到世界银行贷款,是因为1980年,中国恢复世界银行的成员国地位,故C项正确;中国成功加入世贸组织是在2001年,时间不符,故D项错误。

【答案】C

11.中国共产党分别于1956、1969、1982、1992年召开第八、九、十二、十四次全国代表大会。下表是对这四次大会政治报告中出现的前10个高频词的次数统计。其中与党的十二大相对应的一组是( )

高频词

会议

社会

主义

阶级

革命

经济

建设

发展

人民

国家

中国

领导

①

118

98

45

53

52

79

111

118

25

57

②

128

35

62

123

124

92

117

77

52

62

③

179

14

25

209

184

173

102

76

118

59

④

84

335

288

27

24

28

121

38

68

56

A.① B.②

C.③

D.④

【考点】邓小平理论——中共十二大

【解析】首先我们要明确四次会议是一一对应的,再结合所学来加强区分判断。①项应该是1956年召开的中共八大,当时三大改造即将完成,剥削阶级等被改造为劳动者,阶级会提得较多,但不会是第一位,由于当时三大改造还未完成,革命思想也会提得较多,故A项错误;②项应该是中共十二大,十二大提出把马克思主义的普遍真理同中国的具体实际结合起来,走自己的路,建设中国特色社会主义,但当时文革结束还只有6年,革命会提及较多,现代化建设已经开始,经济、发展是主旋律,会提及多,故B项正确;③项应该是中共十四大,十四大实际是落实邓小平的南方谈话,南方谈话解决了“什么是社会主义,怎样建设社会主义”这一根本问题,对社会主义、经济、建设、发展会提得多,阶级会提得少,故C项错误;④项应该是中共九大,当时处于文革时期,阶级斗争思想占主导,阶级、革命提得多,建设、发展提的少,故D项错误。

【答案】B

第Ⅱ卷

注意事项:

1.用黑色墨水的钢笔或签字笔将答案写在答题卡上。

2.本卷共3题,共56分。

12.(18分)阅读材料,回答问题。

材料一

从右图可以看出,汉代粮食亩产已达到一定水平。明和清前期,随着稻田复种指数增加,玉米、甘薯种植推广,亩产又有一定的提高。但从汉代到清中叶的两千年中,粮食亩产只增长了39%。

——编自吴慧《中国历代粮食亩产研究》

材料二

在中国,小农经济一锄一镰,一个主要劳动力加上一些辅助劳力,一旦和土地结合,就可以到处组织起简单再生产,虽然脆弱,但破坏后极易复活和再生,又非常顽强。小农经济这种顽强的再生产机制所造成的结果便是中国传统农业经济的水平位移——横向发展。

——编自王家范《中国历史通论》

材料三

中国传统农业是在国家全力倡导、监督下得以发展成为一种进步的形态。但是,“农为国本”,这话的反面,农业受到特别“照顾”的同时,也意味着国家的一切都得靠它滋养支撑。正是高度中央集权的大一统国家对农业的强控制,使农业本身受到重压,更使农业发展的成果无法扩散、转化、辐射到其他的经济领域,整个经济结构缺乏自身运行的独立机制,变得非常僵硬,难以变革。

——编自王家范《中国历史通论》

(1)材料一反映了中国古代农业怎样的发展概况?结合所学知识,指出明和清前期粮食亩产提高的外来因素。(4分)

(2)结合材料二和所学知识,分析我国小农经济既脆弱又顽强的原因。(5分)举例说明“中国传统农业经济的水平位移”的具体表现。(2分)

(3)概括材料三中“农为国本”的两面性。(2分)从经济角度分析农业发展的成果“无法扩散、转化、辐射到其他的经济领域”的原因。(5分)

【考点】(1)古代中国发达的农业——粮食亩产提高、明清时期引进高产作物

(2)古代中国的经济——小农经济、经济重心南移

(3)古代中国的经济政策——重农抑商政策

【解析】(1)第一小问概况,据材料一中“汉代粮食亩产已达到一定水平。明和清前期,随着稻田复种指数增加,玉米、甘薯种植推广,亩产又有一定的提高。但从汉代到清中叶的两千年中,粮食亩产只增长了39%”,再抓住问题的限定词“中国古代农业的发展”,得出答案:粮食亩产总体呈增长趋势,但增速较缓。第二小问因素,据材料一中“明和清前期,随着稻田复种指数增加,玉米、甘薯种植推广,亩产又有一定的提高”,再结合世界近代史的所学,得出答案:新航路开辟后,玉米、甘蔗等高产农作物的传入。

(2)第一小问原因,据材料二中“小农经济一锄一镰,一个主要劳动力加上一些辅助劳力”及《男耕女织的小农经济》的所学,得出答案:生产规模小,封建剥削沉重,自然灾害等,都使小农经济易于破产;据材料二中“一旦和土地结合,就可以到处组织起简单再生产”及所学,得出答案:而小农经济下的农民具有生产积极性,当简单生产工具、个体劳动力和土地结合,就能使其再生。第二小问表现,据材料二中“小农经济这种顽强的再生产机制所造成的结果便是中国传统农业经济的水平位移——横向发展”及《精耕细作的传统农业》的所学,得出答案:宋朝以后,经济重心逐渐转移到江浙地区。或者可以增加必修二教材第7页的《学习延伸》的明清将“瘠卤沙冈”、“陡绝之地”开辟出来。

(3)第一小问两面性,据材料三中“‘农为国本’,这话的反面,农业受到特别“照顾”的同时,也意味着国家的一切都得靠它滋养支撑。正是高度中央集权的大一统国家对农业的强控制,使农业本身受到重压,更使农业发展的成果无法扩散、转化、辐射到其他的经济领域”,推知答案:一方面重视农业,促其发展,另一方面过度依赖,严控重压,使其难以变革。第二小问原因,据材料三中“高度中央集权的大一统国家对农业的强控制,使农业本身受到重压”,得出答案:对农业的重压,使农民缺乏剩余和积累;据材料三中“更使农业发展的成果无法扩散、转化、辐射到其他的经济领域,整个经济结构缺乏自身运行的独立机制”,得出答案:对工商业的抑制,使农业资源难以进入工商领域;再结合所学,古代农业之所以难以扩展到其他的经济领域,以其根源决定的,得出答案:自然经济的封闭性。

【答案】(1)概况:粮食亩产总体呈增长趋势,但增速较缓。

因素:新航路开辟后,玉米、甘蔗等高产农作物的传入。

(2)原因:生产规模小,封建剥削沉重,自然灾害等,都使小农经济易于破产;而小农经济下的农民具有生产积极性,当简单生产工具、个体劳动力和土地结合,就能使其再生。

表现:宋朝以后,经济重心逐渐转移到江浙地区。

(3)两面性:一方面重视农业,促其发展,另一方面过度依赖,严控重压,使其难以变革。

原因:自然经济的封闭性;对农业的重压,使农民缺乏剩余和积累;对工商业的抑制,使农业资源难以进入工商领域。

13.(19分)阅读材料,回答问题。

材料一

今日中国不受法则必亡是已……然则救之之道当何如?曰:痛除八股而大讲西学……约而论之,西洋今日,业无论兵、农、工、商,治无论家、国、天下,蔑(无)一事焉不资于学……公等从事西学之后,平心察理,然后知中国从来政教之少是而多非。即吾圣人之精意微言,亦必既通西学之后,以归求反观,而后有以窥其精微,而服其为不可易也。

——严复《救亡决论》(1895年)

材料二

不佞垂老,亲见七年之民国与欧罗巴四年亘古未有之血战,觉彼族三百年之进化,只做到“利己杀人,寡廉鲜耻”八个字。回观孔孟之道,真量同天地,泽被寰区。

——严复《与熊纯如书》(1918年)

材料三

就世界观和基本的价值观而言,严复是一个西方文明的十足的崇拜者:这导致他对中国的传统进行无情的批判……笼统地把当时全部儒家学派都视为思想的废物而不屑一顾……医治中国的弊病只能利用西方的思想和价值观。

——[美]费正清等编《剑桥中国晚清史》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,分析严复对于中西文化的前后不同态度及其原因。(8分)

(2)结合所学知识,分析材料二中严复对于中国传统文化的态度是否符合当时的思想潮流。(5分)

(3)结合材料一、二,分析材料三中对严复的评价是否准确并说明理由。(4分)

(4)综上,结合当今时代,你认为应该如何看待中国传统文化。(2分)

【考点】维新变法;新文化运动——严复对于中西文化的不同态度

【解析】(1)第一小问态度,据材料一中“公等从事西学之后,平心察理,然后知中国从来政教之少是而多非。即吾圣人之精意微言,亦必既通西学之后,以归求反观,而后有以窥其精微,而服其为不可易也”,得出答案:材料一批判中国传统文化,肯定西方文化的学习价值;据材料二中“亲见七年之民国与欧罗巴四年亘古未有之血战,觉彼族三百年之进化,只做到“利己杀人,寡廉鲜耻”八个字。回观孔孟之道,真量同天地,泽被寰区”,得出答案:材料二否定西方文明,主张回归中国传统文化。第二小问原因,据材料一中的出处“严复《救亡决论》(1895年)”并结合所学——戊戌变法的背景,得出答案:维新变法时期,认为中国传统文化不足以救亡,主张向西方学习,进行变法;据材料二中的出处“严复《与熊纯如书》(1918年)”并结合所学——一战、新文化运动,得出答案:新文化运动时期,对社会现状不满,一战又使其对西方文明失望。

(2)据第一小题的态度答案——材料二否定西方文明,主张回归中国传统文化,结合1918年近代中国的主流思想为新文化运动、李大钊举起社会主义大旗,得出答案:与当时的思想主流不符;新文化运动时期全面向西方学习成为时代潮流,马克思主义在中国传播,“以俄为师”成为新的救亡选择,严复的态度相对保守。

(3)第一小问评价,据第一小题的答案——材料二否定西方文明,主张回归中国传统文化,据材料三中“严复是一个西方文明的十足的崇拜者”,得出答案:不准确;第二小问理由:比对材料一中“吾圣人之精意微言,亦必既通西学之后,以归求反观,而后有以窥其精微”并据材料三中“笼统地把当时全部儒家学派都视为思想的废物而不屑一顾”,得出答案:维新变法时期,严复对中国传统文化并未全面否定;比对材料二中“亲见七年之民国与欧罗巴四年亘古未有之血战,觉彼族三百年之进化,只做到“利己杀人,寡廉鲜耻”八个字。回观孔孟之道,真量同天地,泽被寰区”并据材料三中“严复是一个西方文明的十足的崇拜者”,得出答案:一战后,严复反思西方文明,对传统文化有更多的肯定。

(4)对于任何一个历史现象,包括传统文化,我们首先要坚持两分法,从而得出答案:中国传统文化既有精华,也有糟粕,既要继承,也要反思;再结合目前的习总书记的四个自信——中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信、文化自信以及严复对传统文化在不同阶段有不同的看法,得出答案:要增强文化自信;对于传统文化如何扬弃,既要放到具体时空予以具体分析,也要在一个长时段内加以总体评判。

【答案】(1)态度:材料一批判中国传统文化,肯定西方文化的学习价值;材料二否定西方文明,主张回归中国传统文化。

原因:维新变法时期,认为中国传统文化不足以救亡,主张向西方学习,进行变法;新文化运动时期,对社会现状不满,一战又使其对西方文明失望。

(2)分析:与当时的思想主流不符;新文化运动时期全面向西方学习成为时代潮流,马克思主义在中国传播,“以俄为师”成为新的救亡选择,严复的态度相对保守。

(3)评价:不准确。

理由:维新变法时期,严复对中国传统文化并未全面否定;一战后,严复反思西方文明,对传统文化有更多的肯定。

(4)看待:中国传统文化既有精华,也有糟粕,既要继承,也要反思;要增强文化自信;对于传统文化如何扬弃,既要放到具体时空予以具体分析,也要在一个长时段内加以总体评判。

14.(19分)2015年,习近平主席指出:“世界上本无‘修昔底德陷阱’,但大国之间一再发生战略误判,就可能自己给自己造成‘修昔底德陷阱’。”阅读材料,回答问题。

材料一

公元前5世纪,希腊联军在希波战争中取得胜利。其间,以雅典为首组建了提洛同盟,雅典国力进一步增强,这引起原有霸主斯巴达及其领导的伯罗奔尼撒同盟的敌视。在伯利克里时期,双方矛盾不断加剧,最终导致战争爆发。古希腊历史学家修昔底德在《伯罗奔尼撒战争史》中认为,“使战争不可避免的真正原因是雅典势力的增长和因而引起斯巴达的恐惧”。后人把这一现象称为“修昔底德陷阱”。

——编自吴于廑、齐世荣主编《世界史》等

(1)概括材料中“修昔底德陷阱”的基本含义,并结合所学知识说明当时雅典强大的原因。(4分)

材料二

如果德国认为更大的物质权力优势、更广阔的领土范围、神圣不可侵犯的边疆以及海上的绝对优势,是实现思想和道德上之领导地位必需的前提……那么英国一定会认为,德国肯定将力图削弱任何竞争对手的实力……其最终目的则是要拆散和取代英帝国。

——[英]艾尔·克劳《关于英国与法德两国关系现状的备忘录》(1907年)

(2)结合时代背景,分析英国为何担忧德国“要拆散和取代英帝国”。说明英国应对的举措及其结果。(6分)

材料三

在可见的未来,美国政府不能和苏联政权保持政治上的密切关系。在政治舞台上,应继续将苏联视作竞争对手而非伙伴……美国人民应该感谢上帝,他让美国人感受这种无法改变的挑战,从而使美国的安全依赖于他们的团结,以及接受历史希望他们承担的道义和政治领导责任。

——[美]乔治·凯南《苏联行为的根源》(1947年)

(3)指出材料三反映了美国怎样的心态,并分析其原因。(5分)比较材料二、三所涉及的对抗,其方式有何不同?(2分)

(4)综上,你认为大国应如何避免落入“修昔底德陷阱”。(2分)

【考点】(1)“修昔底德陷阱”的基本含义;雅典民主政治

(2)第二次工业革命——德国崛起;第一次世界大战爆发的历史背景

(3)两极世界的形成

(4)大国应如何避免落入“修昔底德陷阱”

【解析】(1)第一小问含义,据材料一中“以雅典为首组建了提洛同盟,雅典国力进一步增强,这引起原有霸主斯巴达及其领导的伯罗奔尼撒同盟的敌视。在伯利克里时期,双方矛盾不断加剧,最终导致战争爆发。…‘使战争不可避免的真正原因是雅典势力的增长和因而引起斯巴达的恐惧’”,得出答案:新兴大国的崛起,引起原有霸主的恐惧,双方矛盾加剧,引发战争。第二小问原因,首先抓住设问的限定词“当时雅典强大”,再结合所学,从政治、经济以及材料中的战争,得出答案:政治——雅典民主政治的发展;经济——奴隶制工商业经济的发达;战争——据材料一中“…希波战争中…其间,以雅典为首组建了提洛同盟,雅典国力进一步增强”得出答案:希波战争使国力进一步强盛。

(2)第一小问原因,抓住材料二中的出处“艾尔·克劳《关于英国与法德两国关系现状的备忘录》(1907年)”并结合设问提示——结合时代背景,据材料二中“德国认为更大的物质权力优势、更广阔的领土范围、神圣不可侵犯的边疆以及海上的绝对优势,是实现思想和道德上之领导地位必需的前提”,再结合所学——第二次工业革命德国是两大中心之一和选修三:一战前德国组建三国同盟,得出答案:德国完成统一,在第二次工业革命中后来居上,要求重新瓜分世界,大力发展军力,组建三国同盟。第二小问举措,据第二问的(1)的答案:德国组建三国同盟,并结合选修三:一战前英国的行动,得出答案:英国扩军备战,调整大国关系,形成三国协约。第三小问结果,结合选修三:一战所学知识,得出答案:第一次世界大战爆发。

(3)第一小问心态,据材料三的出处:乔治·凯南《苏联行为的根源》(1947年)和“应继续将苏联视作竞争对手而非伙伴……以及接受历史希望他们承担的道义和政治领导责任”,得出答案:视苏联为对手,谋求领导世界。第二小问原因,结合所学知识《两极世界的形成》以及第三问第(1)小问的答案——视苏联为对手,谋求领导世界,得出答案:二战后美苏同盟基础消失;社会制度和意识形态对立,国家利益冲突;美国成为资本主义世界头号强国。第三小问不同,结合一战和美苏冷战的所学,得出答案:英德竞争最终走向战争,美苏对抗选择冷战。

(4)结合题眼——“世界上本无‘修昔底德陷阱’,但大国之间一再发生战略误判,就可能自己给自己造成‘修昔底德陷阱’”以及习总书记的人类命运共同体的热点,关于大国关系的处理,我们要汲取历史的教训和经验,得出答案:“修昔底德陷阱”论是后人的引申,传统大国与新兴大国之间除了对抗,还可合作;构建新型大国关系,构建人类命运共同体,防止战略误判。

【答案】(1)含义:新兴大国的崛起,引起原有霸主的恐惧,双方矛盾加剧,引发战争。

原因:雅典民主政治的发展;奴隶制工商业经济的发达;希波战争使国力进一步强盛。

(2)原因:德国完成统一,在第二次工业革命中后来居上,要求重新瓜分世界,大力发展军力,组建三国同盟。

举措:英国扩军备战,调整大国关系,形成三国协约。

结果:第一次世界大战爆发。

(3)心态:视苏联为对手,谋求领导世界。

原因:二战后美苏同盟基础消失;社会制度和意识形态对立,国家利益冲突;美国成为资本主义世界头号强国。

不同:英德竞争最终走向战争,美苏对抗选择冷战。

(4)避免:“修昔底德陷阱”论是后人的引申,传统大国与新兴大国之间除了对抗,还可合作;构建新型大国关系,构建人类命运共同体,防止战略误判。

2018年普通高等学校招生全国统一考试(天津卷)

文综历史试题参考答案

评分说明:

1.各题均按答案及评分参考评分。

2.若考生的非选择题答案与参考答案不完全相同但言之有理,可酌情评分,但不得超过该题所分配的分数。

Ⅰ卷共11题,每题4分,共44分。

题号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

答案

B

A

B

D

A

C

D

C

D

C

B

Ⅱ卷共3题,共56分。

12.(18分)

(1)粮食亩产总体呈增长趋势,但增速较缓。

新航路开辟后,玉米、甘蔗等高产农作物的传入。

(2)生产规模小,封建剥削沉重,自然灾害等,都使小农经济易于破产;而小农经济下的农民具有生产积极性,当简单生产工具、个体劳动力和土地结合,就能使其再生。宋朝以后,经济重心逐渐转移到江浙地区。

(3)一方面重视农业,促其发展,另一方面过度依赖,严控重压,使其难以变革。

自然经济的封闭性;对农业的重压,使农民缺乏剩余和积累;对工商业的抑制,使农业资源难以进入工商领域。

13.(19分)

(1)材料一批判中国传统文化,肯定西方文化的学习价值;材料二否定西方文明,主张回归中国传统文化。

维新变法时期,认为中国传统文化不足以救亡,主张向西方学习,进行变法;新文化运动时期,对社会现状不满,一战又使其对西方文明失望。

(2)与当时的思想主流不符;新文化运动时期全面向西方学习成为时代潮流,马克思主义在中国传播,“以俄为师”成为新的救亡选择,严复的态度相对保守。

(3)不准确。

维新变法时期,严复对中国传统文化并未全面否定;一战后,严复反思西方文明,对传统文化有更多的肯定。

(4)答案示例:中国传统文化既有精华,也有糟粕,既要继承,也要反思;要增强文化自信;对于传统文化如何扬弃,既要放到具体时空予以具体分析,也要在一个长时段内加以总体评判。

14.(19分)

(1)新兴大国的崛起,引起原有霸主的恐惧,双方矛盾加剧,引发战争。

雅典民主政治的发展;奴隶制工商业经济的发达;希波战争使国力进一步强盛。

(2)德国完成统一,在第二次工业革命中后来居上,要求重新瓜分世界,大力发展军力,组建三国同盟。

英国扩军备战,调整大国关系,形成三国协约。

第一次世界大战爆发。

(3)视苏联为对手,谋求领导世界。

二战后美苏同盟基础消失;社会制度和意识形态对立,国家利益冲突;美国成为资本主义世界头号强国。

英德竞争最终走向战争,美苏对抗选择冷战。

(4)答案示例:“修昔底德陷阱”论是后人的引申,传统大国与新兴大国之间除了对抗,还可合作;构建新型大国关系,构建人类命运共同体,防止战略误判。

文综历史试题

2018.6.8

文科综合共300分,考试用时150分钟。

历史试卷分为第Ⅰ卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分,第Ⅰ卷1至3页,第Ⅱ卷4至6页,共100分。

答卷前,考生务必将自己的姓名、准考号填写在答题卡上,并在规定位置粘贴考试用条形码。答卷时,考生务必将答案涂写在答题卡上,答在试卷上的无效。考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。

祝各位考生考试顺利!

第Ⅰ卷

注意事项:

1.每题选出答案后,用铅笔将答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。

2.本卷共11题,每题4分,共44分。在每题给出的四个选项中,只有一项是最符合题目要求的。

1.朱熹在《四书章句集注》中说:“盖国以民为本,社稷亦为民而立,而君之尊又系于二者之存亡,故其轻重如此。”这一说法( )

A.强调了君主至尊的观念

B.体现了儒家传统的民本思想

C.呼应了“存天理,灭人欲”的主张

D.推动了儒家思想的新发展

【考点】宋代程朱理学——朱熹的民本思想

【解析】题干中朱熹的言论实际上为解释孟子“民为贵,社稷次之,君为轻”,且题干中“君之尊又系于二者(国、社稷)之存亡”,故A项错误;题干中“盖国以民为本,社稷亦为民而立,而君之尊又系于二者之存亡,故其轻重如此”,实际阐述了“民惟邦本”,故B项正确;题干主要讲述君、社稷、民之间的关系,未提及压制人欲而合乎天理(三纲五常),故C项错误;朱熹的言论是对孟子民贵君轻的阐释而已,非新发展,故D项错误。

【答案】B

2.元朝在地方实行行省制度。行省“掌国庶务,统郡县,镇边鄙……凡钱粮、兵甲、屯种、漕运、军国重事,无不领之”,但地方官吏的选用主要由中书省和吏部负责,调动行省所属军队须皇帝批准。这说明元朝( )

A.地方拥有适度权力

B.地方缺乏实际权力

C.行省权力集中专断

D.君主专制得以加强

3.16世纪,西班牙医生赛尔维特因解剖人体进行血液循环研究,被宗教裁判所火刑处死。而达尔文在19世纪中期相继发表《物种起源》《人类的由来》,虽遭教会激烈反对,但并未受到教会的人身迫害,其原因在于( )

A.进化论已被人们普遍接受

B.教会失去原有权威

C.进化论被证明是科学理论

D.教会实行宽容政策

【考点】宗教改革;达尔文与进化论

【解析】题干提及的是赛尔维特与达尔文研究生物学时的不同命运,且“普遍”一词不妥,故A项错误;题干中16世纪赛尔维特被火刑处死,而19世纪达尔文《物种起源》发表时教会虽激烈反对,但未对其进行人身迫害,结合教会权威遭到了文艺复兴、宗教改革、特别是启蒙运动的冲击,教会已经失去了原有权威,故B项正确;进化论在今天已经拥有越来越多的受众,但依然存在相当多的质疑,例如突变论(寒武纪大爆发),以至于今天对进化论存在激烈的争论,在《物种起源》发表时不可能迅速被证明为科学理论,故C项错误;题干中“遭教会激烈反对”,推知教会对进化论非常不支持,并不是实行宽容政策,故D项错误。

【答案】B

4.1830年,剑桥大学数学教授查尔斯·巴利奇出版《论英国科学的衰退》一书,分析了欧洲各国的科学状况,指出英国的业余科研传统正在使英国丧失曾经拥有的优势。他呼吁英国人必须将科学作为一项事业来加以关注,科学家应受到良好的培养和教育,并成为一种职业。这反映出( )

A.欧洲其他国家科学水平超越英国

B.英国丧失原有优势地位

C.英国科学家普遍缺乏培养和教育

D.工业革命的不断扩展

【考点】第一次工业革命

【解析】题干中的时间为1830年为第一次工业革命期间,英国的科学水平处于世界领先地位,故A项错误;材料只是讲述一个英国学者分析英国正在丧失科技优势,并不是说丧失优势地位,且1830年英国当时英国属于世界工厂,故B项错误;题干中“英国的业余科研传统正在使英国丧失曾经拥有的优势”,推知查尔斯·巴利奇强调业余科研衰退现状,呼吁科学要作为事业对待,而不是科学家普遍缺乏培养和教育,故C项错误;题干中“呼吁英国人必须将科学作为一项事业来加以关注,科学家应受到良好的培养和教育,并成为一种职业”,推知工业革命革命的扩展,科学家、科学的作用会越来越重要,故D项正确。

【答案】D

5.清政府官员曾要求外商具结承诺:“懔遵钦定新例,不敢夹带鸦片。倘查出本船有一两鸦片,愿将夹带之犯,听凭天朝官宪即行正法,船货全行没官;若查无夹带鸦片,应求恩准照常进埔贸易。良歹分明,情甘帖服。”这表明当时( )

A.政府对于禁烟态度坚决

B.禁烟政策得到各国政府公认

C.鸦片贸易已实现合法化

D.走私鸦片不再享有治外法权

【考点】鸦片战争——清政府禁烟态度坚决

【解析】题干中“清政府官员曾要求外商具结承诺”以及内容,推知清政府对于禁烟态度坚决,故A项正确;禁烟被英国政府作为鸦片战争的借端,且英国对中国的侵略战争得到美、法的支持,所以禁烟不可能得到各国政府公认,故B项错误;鸦片贸易在1858年的英法《通商善后条约》才被强迫合法化,与题干时间不符,故C项错误;治外法权也叫领事裁判权,是1843年英国政府强迫清政府签订《五口通商章程》中取得的,而题干的时间为鸦片战争前的禁烟期间,故D项错误。

【答案】A

6.据学者研究,晚清成册的小说至少在一千种以上,其中翻译多于创作,翻译的数量占总数的三分之二。但1840~1899年中国翻译的外国小说仅7部,这主要是因为当时( )

A.闭关锁国状态刚刚被打破

B.西方文化的传播遭到顽强抵制

C.国人更关注西学中的器物与制度

D.中国古典小说具有强大影响力

【考点】从师夷长技到维新变法——国人对西学中的器物与制度的关注

【解析】题干问及的是一个很长的时间段,1840年即已打破清政府闭关锁国状态,故A项错误;1861年洋务运动存续的35年里,文化出版事业的发展达到了一个前所未有的水平,江南制造总局翻译馆是晚清翻译西方著作数量最多,成绩最著的机构,它罗列了众多的学者译家和一些外籍传教士,戊戌变法时期设立译书局,翻译外国书籍,期间也的确遭到顽固势力的反对,但不是小说翻译少的主要原因,故B项错误;题干中“晚清成册的小说至少在一千种以上,其中翻译多于创作,翻译的数量占总数的三分之二。但1840~1899年中国翻译的外国小说仅7部”,推知外国其他类的作品翻译多,结合1840—1899年中国发生了洋务运动和戊戌变法,故C项正确;题干分析的是的翻译作品中未大量翻译外国小说,未提及古典小说与其竞争问题,故D项错误。

【答案】C

7.右图所示纲领性文献最早发表于1848年,文中提到,“在危机期间……仿佛是工业和商业全被毁灭了,——这是什么缘故呢?因为社会上文明过度,生活资料太多,工业和商业太发达……资产阶级用什么办法来克服这种危机呢?一方面不得不消灭大量生产力,另一方面夺取新的市场,更加彻底地利用旧的市场”。对这一论断,认识正确的是( )

A.它预见到了1929~1933年的经济危机

B.经济危机只能通过消灭生产力来缓解

C.当时欧洲资本主义文明已经发展过度

D.资本主义生产关系会阻碍生产力进步

【考点】《共产党宣言》

马克思不是算命先生,题干提及的“在危机期间”是工业革命后发生的多次经济危机,如1825年席卷世界的第一次经济危机,故A项错误;题干中“资产阶级用什么办法来克服这种危机呢?一方面不得不消灭大量生产力”,推知资产阶级的措施被迫且不妥,根除经济危机的关键是变革资本主义基本矛盾,故B项错误;《共产党宣言》发表时处于工业革命时期,资本主义还处于上升时期,故C项错误;题干中“在危机期间……仿佛是工业和商业全被毁灭了,——这是什么缘故呢?因为社会上文明过度,生活资料太多,工业和商业太发达……资产阶级用什么办法来克服这种危机呢?一方面不得不消灭大量生产力,另一方面夺取新的市场,更加彻底地利用旧的市场”,可知《共产党宣言》分析经济危机的原因以及资产阶级的错误应对,表明资本主义已经阻碍着生产力发展,故D项正确。

D

8.1930年,美国通过了极端贸易保护主义的“斯穆特—霍利关税法案”。该法案提高了890种商品的进口税率,一经实施即有33个国家提出抗议,随后各主要资本主义国家大幅度增加关税,引发了全面的贸易战。当时这种措施( )

①体现了国家垄断资本主义的特征

②加剧了世界经济的下滑

③诱发了国际自由贸易体系的崩溃

④推动了本国经济的恢复

A.①②

B.①③

C.②③

D.③④

【解析】本题考查学生灵活运用史实的能力。1930年危机世界的经济大危机已经爆发,美国颁布的关税法律实质上是贸易保护主义,客观上使得危机进一步恶化和扩大。故选D。

【答案】D

9.“(本次大会)向全世界与全中国的劳动群众,宣布它在全中国所要实现的基本任务,即中华苏维埃共和国的宪法大纲……中华苏维埃政权所建设的是工人和农民的民主专政的国家。”这次大会的召开地点位于右图中( )

A.①

B.②

C.③

D.④

【考点】国共的十年对峙——中共苏维埃政权的建立

【解析】①为河北平山县西柏坡,1948年党中央移驻西柏坡,在这里指挥了震惊中外的三大战役,并在1949年召开了具有历史转折意义的七届二中全会,故A项错误;②为陕北延安,是中国共产党在1935年至1948年的根据地,被视为“革命圣地”,故B项错误;③为井冈山,1927年10月,毛泽东、朱德、陈毅、彭德怀、滕代远等老一辈无产阶级革命家率领中国工农红军来到井冈山,创建以宁冈县为中心中国第一个农村革命根据地,故C项错误;④为江西瑞金,是中华苏维埃共和国的定都,直到1934年第五次反围剿失利被迫长征为中共根据地,故D项正确。

【答案】D

10.京津塘高速公路是第一条经国务院批准并部分利用世界银行贷款建设的跨省、市高速公路,1987年12月动工。这条高速公路的修建能够得到世界银行贷款,主要是因为改革开放后我国( )

A.加入亚太经合组织 B.将天津设为沿海开放城市

C.恢复世界银行席位 D.成功加入世界贸易组织

【考点】战后资本主义世界经济体系的形成——世界银行;对外开放格局的初步形成

【解析】中国加入亚太经合组织是在1991年,时间不符,故A项错误;将天津设为沿海开放城市是在1984年,且与京津塘高速得到世界银行贷款关系不是很大,故B项错误;中国能够得到世界银行贷款,是因为1980年,中国恢复世界银行的成员国地位,故C项正确;中国成功加入世贸组织是在2001年,时间不符,故D项错误。

【答案】C

11.中国共产党分别于1956、1969、1982、1992年召开第八、九、十二、十四次全国代表大会。下表是对这四次大会政治报告中出现的前10个高频词的次数统计。其中与党的十二大相对应的一组是( )

高频词

会议

社会

主义

阶级

革命

经济

建设

发展

人民

国家

中国

领导

①

118

98

45

53

52

79

111

118

25

57

②

128

35

62

123

124

92

117

77

52

62

③

179

14

25

209

184

173

102

76

118

59

④

84

335

288

27

24

28

121

38

68

56

A.① B.②

C.③

D.④

【考点】邓小平理论——中共十二大

【解析】首先我们要明确四次会议是一一对应的,再结合所学来加强区分判断。①项应该是1956年召开的中共八大,当时三大改造即将完成,剥削阶级等被改造为劳动者,阶级会提得较多,但不会是第一位,由于当时三大改造还未完成,革命思想也会提得较多,故A项错误;②项应该是中共十二大,十二大提出把马克思主义的普遍真理同中国的具体实际结合起来,走自己的路,建设中国特色社会主义,但当时文革结束还只有6年,革命会提及较多,现代化建设已经开始,经济、发展是主旋律,会提及多,故B项正确;③项应该是中共十四大,十四大实际是落实邓小平的南方谈话,南方谈话解决了“什么是社会主义,怎样建设社会主义”这一根本问题,对社会主义、经济、建设、发展会提得多,阶级会提得少,故C项错误;④项应该是中共九大,当时处于文革时期,阶级斗争思想占主导,阶级、革命提得多,建设、发展提的少,故D项错误。

【答案】B

第Ⅱ卷

注意事项:

1.用黑色墨水的钢笔或签字笔将答案写在答题卡上。

2.本卷共3题,共56分。

12.(18分)阅读材料,回答问题。

材料一

从右图可以看出,汉代粮食亩产已达到一定水平。明和清前期,随着稻田复种指数增加,玉米、甘薯种植推广,亩产又有一定的提高。但从汉代到清中叶的两千年中,粮食亩产只增长了39%。

——编自吴慧《中国历代粮食亩产研究》

材料二

在中国,小农经济一锄一镰,一个主要劳动力加上一些辅助劳力,一旦和土地结合,就可以到处组织起简单再生产,虽然脆弱,但破坏后极易复活和再生,又非常顽强。小农经济这种顽强的再生产机制所造成的结果便是中国传统农业经济的水平位移——横向发展。

——编自王家范《中国历史通论》

材料三

中国传统农业是在国家全力倡导、监督下得以发展成为一种进步的形态。但是,“农为国本”,这话的反面,农业受到特别“照顾”的同时,也意味着国家的一切都得靠它滋养支撑。正是高度中央集权的大一统国家对农业的强控制,使农业本身受到重压,更使农业发展的成果无法扩散、转化、辐射到其他的经济领域,整个经济结构缺乏自身运行的独立机制,变得非常僵硬,难以变革。

——编自王家范《中国历史通论》

(1)材料一反映了中国古代农业怎样的发展概况?结合所学知识,指出明和清前期粮食亩产提高的外来因素。(4分)

(2)结合材料二和所学知识,分析我国小农经济既脆弱又顽强的原因。(5分)举例说明“中国传统农业经济的水平位移”的具体表现。(2分)

(3)概括材料三中“农为国本”的两面性。(2分)从经济角度分析农业发展的成果“无法扩散、转化、辐射到其他的经济领域”的原因。(5分)

【考点】(1)古代中国发达的农业——粮食亩产提高、明清时期引进高产作物

(2)古代中国的经济——小农经济、经济重心南移

(3)古代中国的经济政策——重农抑商政策

【解析】(1)第一小问概况,据材料一中“汉代粮食亩产已达到一定水平。明和清前期,随着稻田复种指数增加,玉米、甘薯种植推广,亩产又有一定的提高。但从汉代到清中叶的两千年中,粮食亩产只增长了39%”,再抓住问题的限定词“中国古代农业的发展”,得出答案:粮食亩产总体呈增长趋势,但增速较缓。第二小问因素,据材料一中“明和清前期,随着稻田复种指数增加,玉米、甘薯种植推广,亩产又有一定的提高”,再结合世界近代史的所学,得出答案:新航路开辟后,玉米、甘蔗等高产农作物的传入。

(2)第一小问原因,据材料二中“小农经济一锄一镰,一个主要劳动力加上一些辅助劳力”及《男耕女织的小农经济》的所学,得出答案:生产规模小,封建剥削沉重,自然灾害等,都使小农经济易于破产;据材料二中“一旦和土地结合,就可以到处组织起简单再生产”及所学,得出答案:而小农经济下的农民具有生产积极性,当简单生产工具、个体劳动力和土地结合,就能使其再生。第二小问表现,据材料二中“小农经济这种顽强的再生产机制所造成的结果便是中国传统农业经济的水平位移——横向发展”及《精耕细作的传统农业》的所学,得出答案:宋朝以后,经济重心逐渐转移到江浙地区。或者可以增加必修二教材第7页的《学习延伸》的明清将“瘠卤沙冈”、“陡绝之地”开辟出来。

(3)第一小问两面性,据材料三中“‘农为国本’,这话的反面,农业受到特别“照顾”的同时,也意味着国家的一切都得靠它滋养支撑。正是高度中央集权的大一统国家对农业的强控制,使农业本身受到重压,更使农业发展的成果无法扩散、转化、辐射到其他的经济领域”,推知答案:一方面重视农业,促其发展,另一方面过度依赖,严控重压,使其难以变革。第二小问原因,据材料三中“高度中央集权的大一统国家对农业的强控制,使农业本身受到重压”,得出答案:对农业的重压,使农民缺乏剩余和积累;据材料三中“更使农业发展的成果无法扩散、转化、辐射到其他的经济领域,整个经济结构缺乏自身运行的独立机制”,得出答案:对工商业的抑制,使农业资源难以进入工商领域;再结合所学,古代农业之所以难以扩展到其他的经济领域,以其根源决定的,得出答案:自然经济的封闭性。

【答案】(1)概况:粮食亩产总体呈增长趋势,但增速较缓。

因素:新航路开辟后,玉米、甘蔗等高产农作物的传入。

(2)原因:生产规模小,封建剥削沉重,自然灾害等,都使小农经济易于破产;而小农经济下的农民具有生产积极性,当简单生产工具、个体劳动力和土地结合,就能使其再生。

表现:宋朝以后,经济重心逐渐转移到江浙地区。

(3)两面性:一方面重视农业,促其发展,另一方面过度依赖,严控重压,使其难以变革。

原因:自然经济的封闭性;对农业的重压,使农民缺乏剩余和积累;对工商业的抑制,使农业资源难以进入工商领域。

13.(19分)阅读材料,回答问题。

材料一

今日中国不受法则必亡是已……然则救之之道当何如?曰:痛除八股而大讲西学……约而论之,西洋今日,业无论兵、农、工、商,治无论家、国、天下,蔑(无)一事焉不资于学……公等从事西学之后,平心察理,然后知中国从来政教之少是而多非。即吾圣人之精意微言,亦必既通西学之后,以归求反观,而后有以窥其精微,而服其为不可易也。

——严复《救亡决论》(1895年)

材料二

不佞垂老,亲见七年之民国与欧罗巴四年亘古未有之血战,觉彼族三百年之进化,只做到“利己杀人,寡廉鲜耻”八个字。回观孔孟之道,真量同天地,泽被寰区。

——严复《与熊纯如书》(1918年)

材料三

就世界观和基本的价值观而言,严复是一个西方文明的十足的崇拜者:这导致他对中国的传统进行无情的批判……笼统地把当时全部儒家学派都视为思想的废物而不屑一顾……医治中国的弊病只能利用西方的思想和价值观。

——[美]费正清等编《剑桥中国晚清史》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,分析严复对于中西文化的前后不同态度及其原因。(8分)

(2)结合所学知识,分析材料二中严复对于中国传统文化的态度是否符合当时的思想潮流。(5分)

(3)结合材料一、二,分析材料三中对严复的评价是否准确并说明理由。(4分)

(4)综上,结合当今时代,你认为应该如何看待中国传统文化。(2分)

【考点】维新变法;新文化运动——严复对于中西文化的不同态度

【解析】(1)第一小问态度,据材料一中“公等从事西学之后,平心察理,然后知中国从来政教之少是而多非。即吾圣人之精意微言,亦必既通西学之后,以归求反观,而后有以窥其精微,而服其为不可易也”,得出答案:材料一批判中国传统文化,肯定西方文化的学习价值;据材料二中“亲见七年之民国与欧罗巴四年亘古未有之血战,觉彼族三百年之进化,只做到“利己杀人,寡廉鲜耻”八个字。回观孔孟之道,真量同天地,泽被寰区”,得出答案:材料二否定西方文明,主张回归中国传统文化。第二小问原因,据材料一中的出处“严复《救亡决论》(1895年)”并结合所学——戊戌变法的背景,得出答案:维新变法时期,认为中国传统文化不足以救亡,主张向西方学习,进行变法;据材料二中的出处“严复《与熊纯如书》(1918年)”并结合所学——一战、新文化运动,得出答案:新文化运动时期,对社会现状不满,一战又使其对西方文明失望。

(2)据第一小题的态度答案——材料二否定西方文明,主张回归中国传统文化,结合1918年近代中国的主流思想为新文化运动、李大钊举起社会主义大旗,得出答案:与当时的思想主流不符;新文化运动时期全面向西方学习成为时代潮流,马克思主义在中国传播,“以俄为师”成为新的救亡选择,严复的态度相对保守。

(3)第一小问评价,据第一小题的答案——材料二否定西方文明,主张回归中国传统文化,据材料三中“严复是一个西方文明的十足的崇拜者”,得出答案:不准确;第二小问理由:比对材料一中“吾圣人之精意微言,亦必既通西学之后,以归求反观,而后有以窥其精微”并据材料三中“笼统地把当时全部儒家学派都视为思想的废物而不屑一顾”,得出答案:维新变法时期,严复对中国传统文化并未全面否定;比对材料二中“亲见七年之民国与欧罗巴四年亘古未有之血战,觉彼族三百年之进化,只做到“利己杀人,寡廉鲜耻”八个字。回观孔孟之道,真量同天地,泽被寰区”并据材料三中“严复是一个西方文明的十足的崇拜者”,得出答案:一战后,严复反思西方文明,对传统文化有更多的肯定。

(4)对于任何一个历史现象,包括传统文化,我们首先要坚持两分法,从而得出答案:中国传统文化既有精华,也有糟粕,既要继承,也要反思;再结合目前的习总书记的四个自信——中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信、文化自信以及严复对传统文化在不同阶段有不同的看法,得出答案:要增强文化自信;对于传统文化如何扬弃,既要放到具体时空予以具体分析,也要在一个长时段内加以总体评判。

【答案】(1)态度:材料一批判中国传统文化,肯定西方文化的学习价值;材料二否定西方文明,主张回归中国传统文化。

原因:维新变法时期,认为中国传统文化不足以救亡,主张向西方学习,进行变法;新文化运动时期,对社会现状不满,一战又使其对西方文明失望。

(2)分析:与当时的思想主流不符;新文化运动时期全面向西方学习成为时代潮流,马克思主义在中国传播,“以俄为师”成为新的救亡选择,严复的态度相对保守。

(3)评价:不准确。

理由:维新变法时期,严复对中国传统文化并未全面否定;一战后,严复反思西方文明,对传统文化有更多的肯定。

(4)看待:中国传统文化既有精华,也有糟粕,既要继承,也要反思;要增强文化自信;对于传统文化如何扬弃,既要放到具体时空予以具体分析,也要在一个长时段内加以总体评判。

14.(19分)2015年,习近平主席指出:“世界上本无‘修昔底德陷阱’,但大国之间一再发生战略误判,就可能自己给自己造成‘修昔底德陷阱’。”阅读材料,回答问题。

材料一

公元前5世纪,希腊联军在希波战争中取得胜利。其间,以雅典为首组建了提洛同盟,雅典国力进一步增强,这引起原有霸主斯巴达及其领导的伯罗奔尼撒同盟的敌视。在伯利克里时期,双方矛盾不断加剧,最终导致战争爆发。古希腊历史学家修昔底德在《伯罗奔尼撒战争史》中认为,“使战争不可避免的真正原因是雅典势力的增长和因而引起斯巴达的恐惧”。后人把这一现象称为“修昔底德陷阱”。

——编自吴于廑、齐世荣主编《世界史》等

(1)概括材料中“修昔底德陷阱”的基本含义,并结合所学知识说明当时雅典强大的原因。(4分)

材料二

如果德国认为更大的物质权力优势、更广阔的领土范围、神圣不可侵犯的边疆以及海上的绝对优势,是实现思想和道德上之领导地位必需的前提……那么英国一定会认为,德国肯定将力图削弱任何竞争对手的实力……其最终目的则是要拆散和取代英帝国。

——[英]艾尔·克劳《关于英国与法德两国关系现状的备忘录》(1907年)

(2)结合时代背景,分析英国为何担忧德国“要拆散和取代英帝国”。说明英国应对的举措及其结果。(6分)

材料三

在可见的未来,美国政府不能和苏联政权保持政治上的密切关系。在政治舞台上,应继续将苏联视作竞争对手而非伙伴……美国人民应该感谢上帝,他让美国人感受这种无法改变的挑战,从而使美国的安全依赖于他们的团结,以及接受历史希望他们承担的道义和政治领导责任。

——[美]乔治·凯南《苏联行为的根源》(1947年)

(3)指出材料三反映了美国怎样的心态,并分析其原因。(5分)比较材料二、三所涉及的对抗,其方式有何不同?(2分)

(4)综上,你认为大国应如何避免落入“修昔底德陷阱”。(2分)

【考点】(1)“修昔底德陷阱”的基本含义;雅典民主政治

(2)第二次工业革命——德国崛起;第一次世界大战爆发的历史背景

(3)两极世界的形成

(4)大国应如何避免落入“修昔底德陷阱”

【解析】(1)第一小问含义,据材料一中“以雅典为首组建了提洛同盟,雅典国力进一步增强,这引起原有霸主斯巴达及其领导的伯罗奔尼撒同盟的敌视。在伯利克里时期,双方矛盾不断加剧,最终导致战争爆发。…‘使战争不可避免的真正原因是雅典势力的增长和因而引起斯巴达的恐惧’”,得出答案:新兴大国的崛起,引起原有霸主的恐惧,双方矛盾加剧,引发战争。第二小问原因,首先抓住设问的限定词“当时雅典强大”,再结合所学,从政治、经济以及材料中的战争,得出答案:政治——雅典民主政治的发展;经济——奴隶制工商业经济的发达;战争——据材料一中“…希波战争中…其间,以雅典为首组建了提洛同盟,雅典国力进一步增强”得出答案:希波战争使国力进一步强盛。

(2)第一小问原因,抓住材料二中的出处“艾尔·克劳《关于英国与法德两国关系现状的备忘录》(1907年)”并结合设问提示——结合时代背景,据材料二中“德国认为更大的物质权力优势、更广阔的领土范围、神圣不可侵犯的边疆以及海上的绝对优势,是实现思想和道德上之领导地位必需的前提”,再结合所学——第二次工业革命德国是两大中心之一和选修三:一战前德国组建三国同盟,得出答案:德国完成统一,在第二次工业革命中后来居上,要求重新瓜分世界,大力发展军力,组建三国同盟。第二小问举措,据第二问的(1)的答案:德国组建三国同盟,并结合选修三:一战前英国的行动,得出答案:英国扩军备战,调整大国关系,形成三国协约。第三小问结果,结合选修三:一战所学知识,得出答案:第一次世界大战爆发。

(3)第一小问心态,据材料三的出处:乔治·凯南《苏联行为的根源》(1947年)和“应继续将苏联视作竞争对手而非伙伴……以及接受历史希望他们承担的道义和政治领导责任”,得出答案:视苏联为对手,谋求领导世界。第二小问原因,结合所学知识《两极世界的形成》以及第三问第(1)小问的答案——视苏联为对手,谋求领导世界,得出答案:二战后美苏同盟基础消失;社会制度和意识形态对立,国家利益冲突;美国成为资本主义世界头号强国。第三小问不同,结合一战和美苏冷战的所学,得出答案:英德竞争最终走向战争,美苏对抗选择冷战。

(4)结合题眼——“世界上本无‘修昔底德陷阱’,但大国之间一再发生战略误判,就可能自己给自己造成‘修昔底德陷阱’”以及习总书记的人类命运共同体的热点,关于大国关系的处理,我们要汲取历史的教训和经验,得出答案:“修昔底德陷阱”论是后人的引申,传统大国与新兴大国之间除了对抗,还可合作;构建新型大国关系,构建人类命运共同体,防止战略误判。

【答案】(1)含义:新兴大国的崛起,引起原有霸主的恐惧,双方矛盾加剧,引发战争。

原因:雅典民主政治的发展;奴隶制工商业经济的发达;希波战争使国力进一步强盛。

(2)原因:德国完成统一,在第二次工业革命中后来居上,要求重新瓜分世界,大力发展军力,组建三国同盟。

举措:英国扩军备战,调整大国关系,形成三国协约。

结果:第一次世界大战爆发。

(3)心态:视苏联为对手,谋求领导世界。

原因:二战后美苏同盟基础消失;社会制度和意识形态对立,国家利益冲突;美国成为资本主义世界头号强国。

不同:英德竞争最终走向战争,美苏对抗选择冷战。

(4)避免:“修昔底德陷阱”论是后人的引申,传统大国与新兴大国之间除了对抗,还可合作;构建新型大国关系,构建人类命运共同体,防止战略误判。

2018年普通高等学校招生全国统一考试(天津卷)

文综历史试题参考答案

评分说明:

1.各题均按答案及评分参考评分。

2.若考生的非选择题答案与参考答案不完全相同但言之有理,可酌情评分,但不得超过该题所分配的分数。

Ⅰ卷共11题,每题4分,共44分。

题号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

答案

B

A

B

D

A

C

D

C

D

C

B

Ⅱ卷共3题,共56分。

12.(18分)

(1)粮食亩产总体呈增长趋势,但增速较缓。

新航路开辟后,玉米、甘蔗等高产农作物的传入。

(2)生产规模小,封建剥削沉重,自然灾害等,都使小农经济易于破产;而小农经济下的农民具有生产积极性,当简单生产工具、个体劳动力和土地结合,就能使其再生。宋朝以后,经济重心逐渐转移到江浙地区。

(3)一方面重视农业,促其发展,另一方面过度依赖,严控重压,使其难以变革。

自然经济的封闭性;对农业的重压,使农民缺乏剩余和积累;对工商业的抑制,使农业资源难以进入工商领域。

13.(19分)

(1)材料一批判中国传统文化,肯定西方文化的学习价值;材料二否定西方文明,主张回归中国传统文化。

维新变法时期,认为中国传统文化不足以救亡,主张向西方学习,进行变法;新文化运动时期,对社会现状不满,一战又使其对西方文明失望。

(2)与当时的思想主流不符;新文化运动时期全面向西方学习成为时代潮流,马克思主义在中国传播,“以俄为师”成为新的救亡选择,严复的态度相对保守。

(3)不准确。

维新变法时期,严复对中国传统文化并未全面否定;一战后,严复反思西方文明,对传统文化有更多的肯定。

(4)答案示例:中国传统文化既有精华,也有糟粕,既要继承,也要反思;要增强文化自信;对于传统文化如何扬弃,既要放到具体时空予以具体分析,也要在一个长时段内加以总体评判。

14.(19分)

(1)新兴大国的崛起,引起原有霸主的恐惧,双方矛盾加剧,引发战争。

雅典民主政治的发展;奴隶制工商业经济的发达;希波战争使国力进一步强盛。

(2)德国完成统一,在第二次工业革命中后来居上,要求重新瓜分世界,大力发展军力,组建三国同盟。

英国扩军备战,调整大国关系,形成三国协约。

第一次世界大战爆发。

(3)视苏联为对手,谋求领导世界。

二战后美苏同盟基础消失;社会制度和意识形态对立,国家利益冲突;美国成为资本主义世界头号强国。

英德竞争最终走向战争,美苏对抗选择冷战。

(4)答案示例:“修昔底德陷阱”论是后人的引申,传统大国与新兴大国之间除了对抗,还可合作;构建新型大国关系,构建人类命运共同体,防止战略误判。

同课章节目录