第5课 安史之乱与唐朝的衰落 课件(共28张PPT)

文档属性

| 名称 | 第5课 安史之乱与唐朝的衰落 课件(共28张PPT) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 3.5MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2019-02-13 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

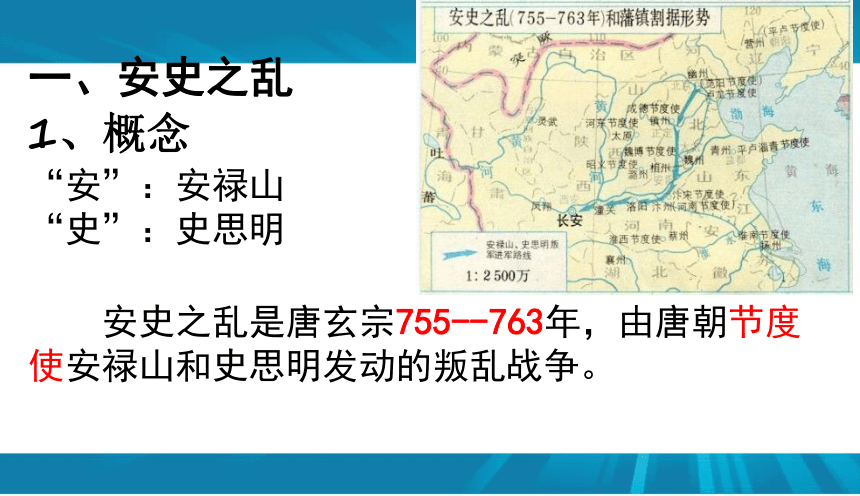

课件28张PPT。第一单元 隋唐时期:繁荣与开放的时代 第5课 安史之乱与唐朝的衰落一、安史之乱

“安”:安禄山

“史”:史思明

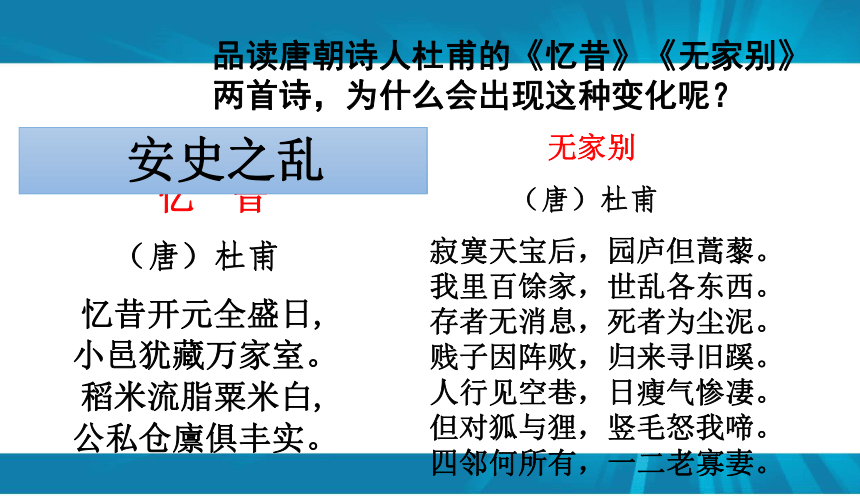

安史之乱是唐玄宗755--763年,由唐朝节度使安禄山和史思明发动的叛乱战争。1、概念品读唐朝诗人杜甫的《忆昔》《无家别》两首诗,为什么会出现这种变化呢? 忆 昔

(唐)杜甫

忆昔开元全盛日,

小邑犹藏万家室。

稻米流脂粟米白,

公私仓廪俱丰实。 无家别

(唐)杜甫

寂寞天宝后,园庐但蒿藜。

我里百馀家,世乱各东西。 存者无消息,死者为尘泥。

贱子因阵败,归来寻旧蹊。 人行见空巷,日瘦气惨凄。

但对狐与狸,竖毛怒我啼。 四邻何所有,一二老寡妻。 安史之乱a. 玄宗宠爱杨贵妃,不理政事材料一:是时,上(在位)岁久,渐肆奢欲,怠于政事。

——司马光《资治通鉴》唐玄宗统治后期,为什么会出现安史之乱?1、原因:(1)唐玄宗统治后期政治腐败材料二:……杨家有女初长成,养在深闺人未识。天生丽质难自弃,一朝选在君王侧。……云鬓花颜金步摇,芙蓉帐暖度春宵。春宵苦短日高起,从此君王不早朝。……——白居易《长恨歌》杨玉环(公元719年6月22日-公元756年7月15日),号太真。姿质丰艳,善歌舞,通音律,为唐代宫廷音乐家、舞蹈家。

她先为唐玄宗儿子寿王李瑁王妃,受令出家后,又被公爹唐玄宗册封为贵妃。天宝十五载(756年),安禄山发动叛乱,随李隆基流亡蜀中,途经马嵬驿,杨玉环于六月十四日,在马嵬驿死于乱军之中,香消玉殒。宫中供贵妃院织锦刺绣之工,凡七百人,其雕刻镕造,又数百人。扬、益、岭表刺史,必求良工造作奇器异服,以奉贵妃献贺,因致翟居显位。

——《旧唐书》李林甫(683年-753年1月3日),小字哥奴,祖籍陇西,唐朝宗室、宰相,唐高祖李渊堂弟长平肃王李叔良曾孙,画家李思训之侄。

李林甫出身于唐朝宗室郇王房??,早年历任千牛直长、太子中允、太子谕德、国子司业、御史中丞、刑部侍郎、吏部侍郎、黄门侍郎,后以礼部尚书之职拜相,加授同三品。

开元二十四年(736年),李林甫接替张九龄,升任中书令(右相),后进封晋国公,又兼尚书左仆射。

李林甫担任宰相十九年,是玄宗时期在位时间最长的宰相。他大权独握,蔽塞言路,排斥贤才,导致纲纪紊乱,还建议重用胡将,使得安禄山做大,被认为是使唐朝由盛转衰的关键人物之一。杨国忠(?-756年),本名钊,蒲州永乐(今山西永济)人,祖籍弘农华阴(今陕西华阴市),唐朝宰相、东汉太尉杨震之后,张易之之甥,杨贵妃族兄。

杨国忠出身于弘农杨氏河中房,早年落魄,在杨玉环得宠后飞黄腾达,直至升任宰相,封卫国公。身兼四十余职。他任相期间,专权误国,败坏朝纲,与安禄山的矛盾最终导致了安史之乱。b. 任用奸臣(奸臣李林甫,杨国忠),朝政混乱(2)边镇节度使

集军权,行政权和财权于一身,势力膨胀,威胁中央李林甫死后,杨国忠为相,身兼40余职,操纵朝政,杨贵妃的三个姐姐分别受封韩国、虢国、秦国夫人,杨氏一门“势倾天下”。材料一

开元以后,在边防普遍设立节度使制度,他们的权力越来越大,至于“既有其土地,又有其人民,又有其兵甲,又有其财赋”。

材料二

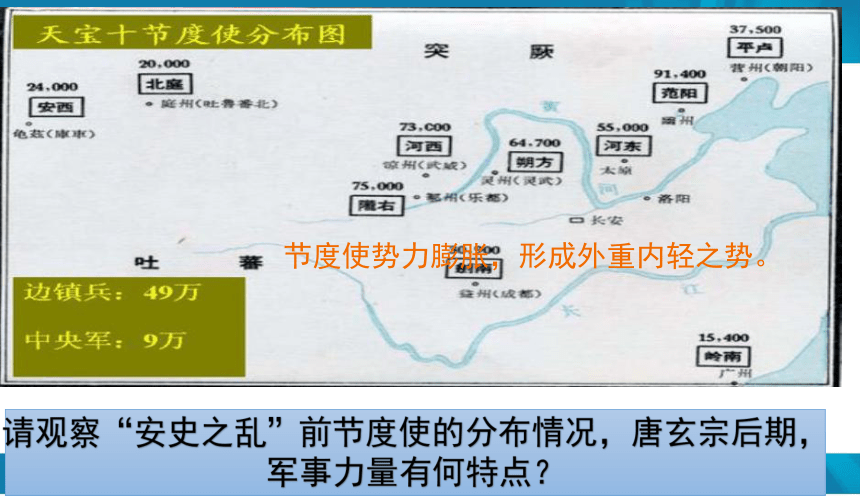

天宝元年(742年),边军不断增加,达到四十九万人,占全国总兵数百分之八十五以上,其中又主要集中在东北和西北边境,仅安禄山所掌范阳等三镇即达十五万人。

请观察“安史之乱”前节度使的分布情况,唐玄宗后期,军事力量有何特点?节度使势力膨胀,形成外重内轻之势。安禄山(703年—757年),营州(今辽宁朝阳)人,本姓康,名轧荦山。其父可能是康姓胡人,母阿史德氏是个突厥族巫婆。安禄山之父死得早,他从小随母在突厥人部族生活。后其母改嫁于突厥将军安波注之兄延偃。开元初年,其族破落离散,他与将军安道买之子孝节,安波注子安思顺、安文贞一起逃离突厥,遂与安思顺等约为兄弟,从此即冒姓安氏,名禄山。安禄山是唐代藩镇割据势力之一的最初建立者,也是安史之乱的祸首之一,并建立燕政权,年号圣武。安禄山的管辖范围安禄山兼三大兵镇独掌15万的兵力,拥兵边陲,其手下骁勇善战,甚获玄宗宠信,引来宰相杨国忠忌恨。两人因而交恶,而唐玄宗又对此不加干预。安禄山久怀异志,加上手握重兵,就以讨杨之名举兵叛唐。755年,安禄山借口朝廷出现奸臣,和部将史思明一起发动叛乱。此次叛乱直到763年才被平定。

渤海长安太原魏州汴州睢州洛阳幽州云州九原营州灵武益州北京马嵬驿河黄江长常山井陉关潼关安禄山起兵反唐地点安禄山兼任的三节度使名称安史叛军进攻路线唐、回纥军反击路线唐玄宗入蜀路线755年-763年安史之乱的概况安史之乱起后,玄宗逃往四川,途经马嵬驿,禁军请诛杨国忠并赐死贵妃,众怒难犯,玄宗命缢死贵妃,时年38岁。玄宗幸蜀图太子李亨北上灵武,被拥立为帝,即唐肃宗.唐军在北方少数民族军队的援助下,反击叛军,安史叛军接连内乱,763年最终被平定。

唐肃宗迎接唐玄宗回朝安史之乱有何影响?材料一:北方覃(tán)怀,经于相土,人烟断绝,千里萧条。

——《旧唐书》

材料二:寂寞天宝后,园庐但蒿藜。我里百余家,世乱各东西。存者无消息,死者为尘泥。……四邻何所有,一二老寡妻。

——杜甫《无家别》

材料三:由是方镇相望于内地,大者连州十余,小者由兼三四。故兵骄则逐帅,帅强则叛上。……天子顾力不能制,则忍耻含垢,因而抚之,谓之姑息之政。……由是号令自出,以相侵击,虏其将帅,并其土地,天子熟视不知所为,反为和解之,莫肯听命。安史之乱给社会生活造成极大破坏。尤其是北方地区田地荒芜,人民家破人亡、流离失所。唐朝从此由盛转衰;逐渐形成藩镇割据的局面。二、黄巢起义与唐朝的灭亡《不第后赋菊》

待到秋来九月八,我花开后百花杀。

冲天香阵透长安,满城尽带黄金甲。黄巢(820年-884年),曹州冤句(今山东菏泽西南)人,唐末农民起义领袖。出身盐商家庭,善于骑射,粗通笔墨,少有诗才,黄巢五岁时候便可对诗 ,但成年后却屡试不第。

王仙芝起义前一年,关东发生了大旱,官吏强迫百姓缴租税,服差役,百姓走投无路,聚集黄巢周围,与唐廷官吏进行过多次武装冲突。乾符二年(875年)六月,黄巢与兄侄八人响应王仙芝。“军庸满天下,战将多金玉。?……

昨朝残卒回,千门万户哭。?”

——《三羞诗》“夫妇相顾亡……兄弟各自散,?……? 儿童啮草根……斑白死路傍”

——《三羞诗》 ?“大者或宰邑,小者皆尉史。愚者若混沌,毒者如雄虺(huǐ,毒蛇) 。”

——《贪官怨》吏治腐败藩镇割据,战争频繁大灾之年,无以为生家随兵尽屋空存,……田废春耕犊劳军。 ——《题所居村舍》“桑柘(zhè)废来犹纳税,田园荒后尚征苗。……任是深山更深处,也应无计避征徭。”

——《山中寡妇》“农夫背上题军号,贾客船头插战旗”

—— 《赠秋浦张明府》连年战乱,负担沉重赋役繁重,生活困苦经过:起义军在黄巢的率领下,转战南北,并攻入长安,建立建立大齐政权。结果:起义结果起义虽然一度攻占了长安但最终被原农民起义军将领的朱温,与其他藩镇联合镇压了起义。但黄巢起义给唐朝统治以致命打击

黄巢起义,指的是乾符五年(878年)至中和四年(884年)由黄巢领导的民变,是王仙芝起义的后续。也是唐末民变中,历时最久,遍及最大,影响最深远的一场农民起义。黄巢之乱转战近半唐朝江山,导致唐末国力大衰。

黄巢起义,采用流动作战的方式,避实攻虚,走遍今天山东、河南、安徽、浙江、江西、福建、广东、广西、湖南、湖北、陕西等省广大地区,动摇了唐朝的统治。但由于长期流动作战,没有稳定的后方,缺乏经济上的保障和群众基础,故而很难持久下去,使起义军最后失败。唐朝灭亡背景原为农民起义军将领的朱温,投降唐朝后,被封为节度使,与其他藩镇联合镇压了黄巢起义。朱温逐渐控制朝政,陆续兼并了北方的大小割据势力。朱温逐渐控制朝政,陆续兼并了北方的大小割据势力。907年,朱温建立了后梁政权,唐朝至此灭亡。五代十国五代十国并非指一个朝代,而是指一个特殊的历史时期,(907~960年),一般是指介于唐末宋初的这一段历史时期。五代指的是后梁、后唐、后晋、后汉、后周五个次第更迭的政权。十国指五代之外相继出现的十个割据政权:前蜀、后蜀、吴、南唐、吴越、闽、楚、南汉、南平、北汉,统称十国。五代十国

是唐末藩镇割据的延续;

始终存在统一的必然趋势。五代十国的历史根源是什么?唐朝藩镇割据。五代十国特点:北方政权更迭,战事不断,政局动荡不安;南方地区:由于受战乱影响较小,政局相对稳定,经济在原有基础上有一定的发展。五代十国时期,虽然政权分立,但长期政治统一的历史影响和各地经济的发展密切联系,使统一始终是一个客观存在的必然趋势。安史之乱黄巢起义朱温夺权由盛转衰致命打击唐朝灭亡五代十国本课小结课堂练习:D1、由冯小刚执导的电视剧《杨贵妃秘史》在播出时是街头巷尾热议最多的电视剧之一,剧中诸多人物和事件令观众意犹未尽。你认为剧中不会出现( )

A.唐玄宗信任、提拔李林甫、杨国忠等人B.安史之乱

C.唐玄宗宠爱杨贵妃D.唐玄宗重用名相狄仁杰等人 2、“天下大事,分久必合、合久必分。”唐朝灭亡以后进入的分裂时期是( )

A.春秋战国 B.魏晋南北朝 C.三国鼎立 D.五代十国D3、“寂寞天宝后,园庐但蒿藜。我里百余家,世乱各东西。”杜甫的这首《无家别》描述了哪次战乱后,广大劳动人民无家可归的悲惨状况( )

A.玄武门之变 B.安史之乱 C.唐末农民起义 D.隋末农民起义C4、五代十国是中国历史上的一段大分裂时期。其实质上是( )

A.汉族政权与少数民族政权的并立B.豪强地主势力发展的结果

C.统治阶级内部争权夺利的斗争D.唐末藩镇割据的延续和扩大D

“安”:安禄山

“史”:史思明

安史之乱是唐玄宗755--763年,由唐朝节度使安禄山和史思明发动的叛乱战争。1、概念品读唐朝诗人杜甫的《忆昔》《无家别》两首诗,为什么会出现这种变化呢? 忆 昔

(唐)杜甫

忆昔开元全盛日,

小邑犹藏万家室。

稻米流脂粟米白,

公私仓廪俱丰实。 无家别

(唐)杜甫

寂寞天宝后,园庐但蒿藜。

我里百馀家,世乱各东西。 存者无消息,死者为尘泥。

贱子因阵败,归来寻旧蹊。 人行见空巷,日瘦气惨凄。

但对狐与狸,竖毛怒我啼。 四邻何所有,一二老寡妻。 安史之乱a. 玄宗宠爱杨贵妃,不理政事材料一:是时,上(在位)岁久,渐肆奢欲,怠于政事。

——司马光《资治通鉴》唐玄宗统治后期,为什么会出现安史之乱?1、原因:(1)唐玄宗统治后期政治腐败材料二:……杨家有女初长成,养在深闺人未识。天生丽质难自弃,一朝选在君王侧。……云鬓花颜金步摇,芙蓉帐暖度春宵。春宵苦短日高起,从此君王不早朝。……——白居易《长恨歌》杨玉环(公元719年6月22日-公元756年7月15日),号太真。姿质丰艳,善歌舞,通音律,为唐代宫廷音乐家、舞蹈家。

她先为唐玄宗儿子寿王李瑁王妃,受令出家后,又被公爹唐玄宗册封为贵妃。天宝十五载(756年),安禄山发动叛乱,随李隆基流亡蜀中,途经马嵬驿,杨玉环于六月十四日,在马嵬驿死于乱军之中,香消玉殒。宫中供贵妃院织锦刺绣之工,凡七百人,其雕刻镕造,又数百人。扬、益、岭表刺史,必求良工造作奇器异服,以奉贵妃献贺,因致翟居显位。

——《旧唐书》李林甫(683年-753年1月3日),小字哥奴,祖籍陇西,唐朝宗室、宰相,唐高祖李渊堂弟长平肃王李叔良曾孙,画家李思训之侄。

李林甫出身于唐朝宗室郇王房??,早年历任千牛直长、太子中允、太子谕德、国子司业、御史中丞、刑部侍郎、吏部侍郎、黄门侍郎,后以礼部尚书之职拜相,加授同三品。

开元二十四年(736年),李林甫接替张九龄,升任中书令(右相),后进封晋国公,又兼尚书左仆射。

李林甫担任宰相十九年,是玄宗时期在位时间最长的宰相。他大权独握,蔽塞言路,排斥贤才,导致纲纪紊乱,还建议重用胡将,使得安禄山做大,被认为是使唐朝由盛转衰的关键人物之一。杨国忠(?-756年),本名钊,蒲州永乐(今山西永济)人,祖籍弘农华阴(今陕西华阴市),唐朝宰相、东汉太尉杨震之后,张易之之甥,杨贵妃族兄。

杨国忠出身于弘农杨氏河中房,早年落魄,在杨玉环得宠后飞黄腾达,直至升任宰相,封卫国公。身兼四十余职。他任相期间,专权误国,败坏朝纲,与安禄山的矛盾最终导致了安史之乱。b. 任用奸臣(奸臣李林甫,杨国忠),朝政混乱(2)边镇节度使

集军权,行政权和财权于一身,势力膨胀,威胁中央李林甫死后,杨国忠为相,身兼40余职,操纵朝政,杨贵妃的三个姐姐分别受封韩国、虢国、秦国夫人,杨氏一门“势倾天下”。材料一

开元以后,在边防普遍设立节度使制度,他们的权力越来越大,至于“既有其土地,又有其人民,又有其兵甲,又有其财赋”。

材料二

天宝元年(742年),边军不断增加,达到四十九万人,占全国总兵数百分之八十五以上,其中又主要集中在东北和西北边境,仅安禄山所掌范阳等三镇即达十五万人。

请观察“安史之乱”前节度使的分布情况,唐玄宗后期,军事力量有何特点?节度使势力膨胀,形成外重内轻之势。安禄山(703年—757年),营州(今辽宁朝阳)人,本姓康,名轧荦山。其父可能是康姓胡人,母阿史德氏是个突厥族巫婆。安禄山之父死得早,他从小随母在突厥人部族生活。后其母改嫁于突厥将军安波注之兄延偃。开元初年,其族破落离散,他与将军安道买之子孝节,安波注子安思顺、安文贞一起逃离突厥,遂与安思顺等约为兄弟,从此即冒姓安氏,名禄山。安禄山是唐代藩镇割据势力之一的最初建立者,也是安史之乱的祸首之一,并建立燕政权,年号圣武。安禄山的管辖范围安禄山兼三大兵镇独掌15万的兵力,拥兵边陲,其手下骁勇善战,甚获玄宗宠信,引来宰相杨国忠忌恨。两人因而交恶,而唐玄宗又对此不加干预。安禄山久怀异志,加上手握重兵,就以讨杨之名举兵叛唐。755年,安禄山借口朝廷出现奸臣,和部将史思明一起发动叛乱。此次叛乱直到763年才被平定。

渤海长安太原魏州汴州睢州洛阳幽州云州九原营州灵武益州北京马嵬驿河黄江长常山井陉关潼关安禄山起兵反唐地点安禄山兼任的三节度使名称安史叛军进攻路线唐、回纥军反击路线唐玄宗入蜀路线755年-763年安史之乱的概况安史之乱起后,玄宗逃往四川,途经马嵬驿,禁军请诛杨国忠并赐死贵妃,众怒难犯,玄宗命缢死贵妃,时年38岁。玄宗幸蜀图太子李亨北上灵武,被拥立为帝,即唐肃宗.唐军在北方少数民族军队的援助下,反击叛军,安史叛军接连内乱,763年最终被平定。

唐肃宗迎接唐玄宗回朝安史之乱有何影响?材料一:北方覃(tán)怀,经于相土,人烟断绝,千里萧条。

——《旧唐书》

材料二:寂寞天宝后,园庐但蒿藜。我里百余家,世乱各东西。存者无消息,死者为尘泥。……四邻何所有,一二老寡妻。

——杜甫《无家别》

材料三:由是方镇相望于内地,大者连州十余,小者由兼三四。故兵骄则逐帅,帅强则叛上。……天子顾力不能制,则忍耻含垢,因而抚之,谓之姑息之政。……由是号令自出,以相侵击,虏其将帅,并其土地,天子熟视不知所为,反为和解之,莫肯听命。安史之乱给社会生活造成极大破坏。尤其是北方地区田地荒芜,人民家破人亡、流离失所。唐朝从此由盛转衰;逐渐形成藩镇割据的局面。二、黄巢起义与唐朝的灭亡《不第后赋菊》

待到秋来九月八,我花开后百花杀。

冲天香阵透长安,满城尽带黄金甲。黄巢(820年-884年),曹州冤句(今山东菏泽西南)人,唐末农民起义领袖。出身盐商家庭,善于骑射,粗通笔墨,少有诗才,黄巢五岁时候便可对诗 ,但成年后却屡试不第。

王仙芝起义前一年,关东发生了大旱,官吏强迫百姓缴租税,服差役,百姓走投无路,聚集黄巢周围,与唐廷官吏进行过多次武装冲突。乾符二年(875年)六月,黄巢与兄侄八人响应王仙芝。“军庸满天下,战将多金玉。?……

昨朝残卒回,千门万户哭。?”

——《三羞诗》“夫妇相顾亡……兄弟各自散,?……? 儿童啮草根……斑白死路傍”

——《三羞诗》 ?“大者或宰邑,小者皆尉史。愚者若混沌,毒者如雄虺(huǐ,毒蛇) 。”

——《贪官怨》吏治腐败藩镇割据,战争频繁大灾之年,无以为生家随兵尽屋空存,……田废春耕犊劳军。 ——《题所居村舍》“桑柘(zhè)废来犹纳税,田园荒后尚征苗。……任是深山更深处,也应无计避征徭。”

——《山中寡妇》“农夫背上题军号,贾客船头插战旗”

—— 《赠秋浦张明府》连年战乱,负担沉重赋役繁重,生活困苦经过:起义军在黄巢的率领下,转战南北,并攻入长安,建立建立大齐政权。结果:起义结果起义虽然一度攻占了长安但最终被原农民起义军将领的朱温,与其他藩镇联合镇压了起义。但黄巢起义给唐朝统治以致命打击

黄巢起义,指的是乾符五年(878年)至中和四年(884年)由黄巢领导的民变,是王仙芝起义的后续。也是唐末民变中,历时最久,遍及最大,影响最深远的一场农民起义。黄巢之乱转战近半唐朝江山,导致唐末国力大衰。

黄巢起义,采用流动作战的方式,避实攻虚,走遍今天山东、河南、安徽、浙江、江西、福建、广东、广西、湖南、湖北、陕西等省广大地区,动摇了唐朝的统治。但由于长期流动作战,没有稳定的后方,缺乏经济上的保障和群众基础,故而很难持久下去,使起义军最后失败。唐朝灭亡背景原为农民起义军将领的朱温,投降唐朝后,被封为节度使,与其他藩镇联合镇压了黄巢起义。朱温逐渐控制朝政,陆续兼并了北方的大小割据势力。朱温逐渐控制朝政,陆续兼并了北方的大小割据势力。907年,朱温建立了后梁政权,唐朝至此灭亡。五代十国五代十国并非指一个朝代,而是指一个特殊的历史时期,(907~960年),一般是指介于唐末宋初的这一段历史时期。五代指的是后梁、后唐、后晋、后汉、后周五个次第更迭的政权。十国指五代之外相继出现的十个割据政权:前蜀、后蜀、吴、南唐、吴越、闽、楚、南汉、南平、北汉,统称十国。五代十国

是唐末藩镇割据的延续;

始终存在统一的必然趋势。五代十国的历史根源是什么?唐朝藩镇割据。五代十国特点:北方政权更迭,战事不断,政局动荡不安;南方地区:由于受战乱影响较小,政局相对稳定,经济在原有基础上有一定的发展。五代十国时期,虽然政权分立,但长期政治统一的历史影响和各地经济的发展密切联系,使统一始终是一个客观存在的必然趋势。安史之乱黄巢起义朱温夺权由盛转衰致命打击唐朝灭亡五代十国本课小结课堂练习:D1、由冯小刚执导的电视剧《杨贵妃秘史》在播出时是街头巷尾热议最多的电视剧之一,剧中诸多人物和事件令观众意犹未尽。你认为剧中不会出现( )

A.唐玄宗信任、提拔李林甫、杨国忠等人B.安史之乱

C.唐玄宗宠爱杨贵妃D.唐玄宗重用名相狄仁杰等人 2、“天下大事,分久必合、合久必分。”唐朝灭亡以后进入的分裂时期是( )

A.春秋战国 B.魏晋南北朝 C.三国鼎立 D.五代十国D3、“寂寞天宝后,园庐但蒿藜。我里百余家,世乱各东西。”杜甫的这首《无家别》描述了哪次战乱后,广大劳动人民无家可归的悲惨状况( )

A.玄武门之变 B.安史之乱 C.唐末农民起义 D.隋末农民起义C4、五代十国是中国历史上的一段大分裂时期。其实质上是( )

A.汉族政权与少数民族政权的并立B.豪强地主势力发展的结果

C.统治阶级内部争权夺利的斗争D.唐末藩镇割据的延续和扩大D

同课章节目录

- 第一单元 隋唐时期:繁荣与开放的时代

- 第1课 隋朝的统一与灭亡

- 第2课 从“贞观之治”到“开元盛世”

- 第3课 盛唐气象

- 第4课 唐朝的中外文化交流

- 第5课 安史之乱与唐朝衰亡

- 第二单元 辽宋夏金元时期:民族关系发展和社会变化

- 第6课 北宋的政治

- 第7课 辽、西夏与北宋的并立

- 第8课 金与南宋的对峙

- 第9课 宋代经济的发展

- 第10课 蒙古族的兴起与元朝的建立

- 第11课 元朝的统治

- 第12课 宋元时期的都市和文化

- 第13课 宋元时期的科技与中外交通

- 第三单元 明清时期:统一多民族国家的巩固与发展

- 第14课 明朝的统治

- 第15课 明朝的对外关系

- 第16课 明朝的科技、建筑与文学

- 第17课 明朝的灭亡

- 第18课 统一多民族国家的巩固和发展

- 第19课 清朝前期社会经济的发展

- 第20课 清朝君主专制的强化

- 第21课 清朝前期的文学艺术

- 第22课 活动课:中国传统节日的起源