人教版 高三生物一轮总复习生态系统与环境保护教案

文档属性

| 名称 | 人教版 高三生物一轮总复习生态系统与环境保护教案 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版 | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2019-02-14 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

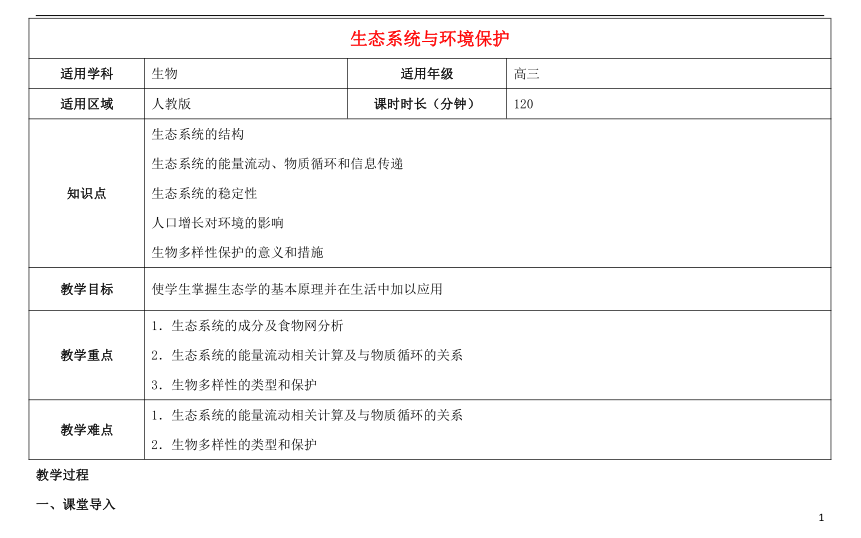

生态系统与环境保护

适用学科 生物 适用年级 高三

适用区域 人教版 课时时长(分钟) 120

知识点 生态系统的结构生态系统的能量流动、物质循环和信息传递 生态系统的稳定性 人口增长对环境的影响 生物多样性保护的意义和措施

教学目标 使学生掌握生态学的基本原理并在生活中加以应用

教学重点 1.生态系统的成分及食物网分析 2.生态系统的能量流动相关计算及与物质循环的关系 3.生物多样性的类型和保护

教学难点 1.生态系统的能量流动相关计算及与物质循环的关系 2.生物多样性的类型和保护

教学过程

一、课堂导入

复习时,一要注重基础知识的储备,二要注重食物网、碳循环示意图等的分析技巧。因此,较为有效的备考措施就是多结合一些食物网或碳循环示意图进行分析,提高自己的图文转换能力。同时还要注意学科内知识的综合,将种群密度的特征及调查方法、种间关系的判定等相关知识与本专题联系起来。对于环境保护,则从课本基础知识入手,知道生物多样性破坏的原因及采取何种措施保护生物的多样性,并且弄清造成不同类型污染的原因及治理措施。

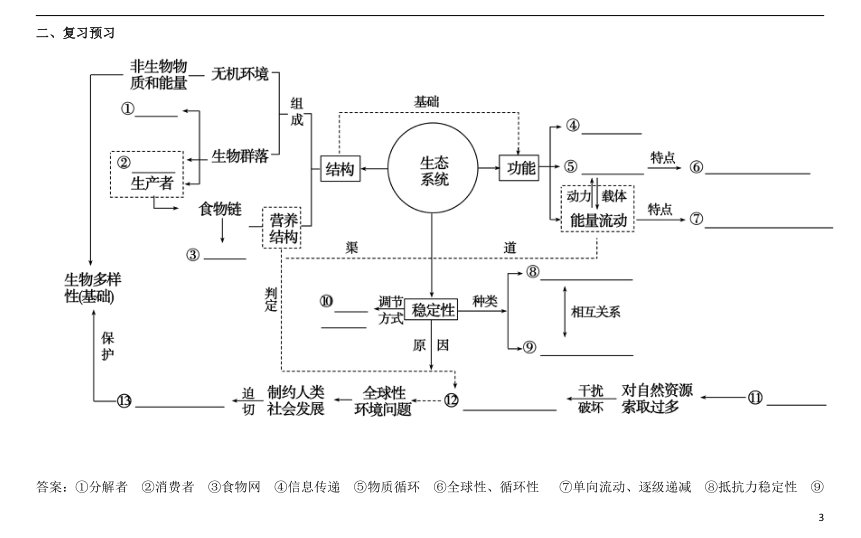

二、复习预习

答案:①分解者 ②消费者 ③食物网 ④信息传递 ⑤物质循环 ⑥全球性、循环性 ⑦单向流动、逐级递减 ⑧抵抗力稳定性 ⑨恢复力稳定性 ⑩负反馈调节 ?人口增长 ?自我调节能力 ?保护生态环境

三、知识讲解

考点1 生态系统的组成与结构

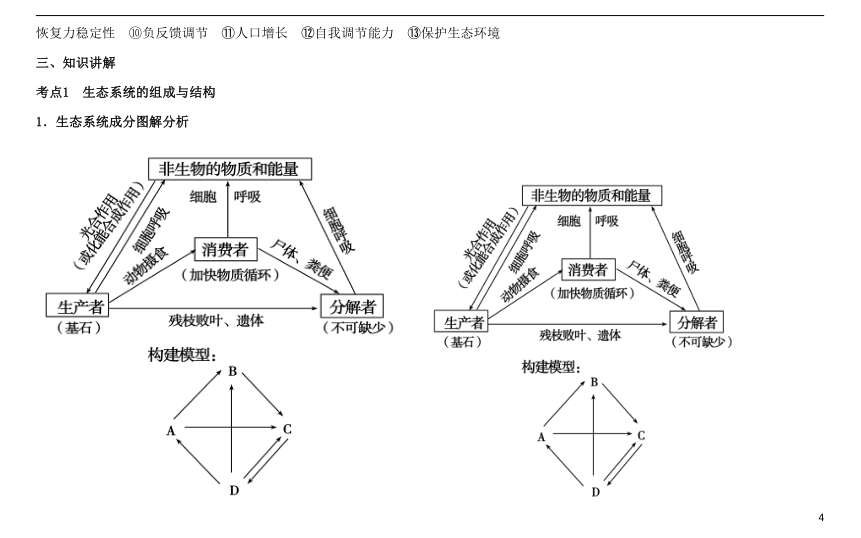

1.生态系统成分图解分析

(1)先据双向箭头确定“非生物的物质和能量”和“生产者”,再根据两者中指入箭头(该图为“3”个)最多的确定C为“非生物的物质和能量”,剩余D为“生产者”;其余成分中,箭头指入多且联系生产者、非生物的物质和能量的B为分解者;最后根据D→A,确定A为消费者。

(2)生产者一定是自养型,但不一定是植物,如蓝藻、进行化能合成作用的硝化细菌。消费者一定是异养型,但不一定是动物,如菟丝子及微生物等。分解者一定是异养型,但不一定是微生物,如蚯蚓、蜣螂等。

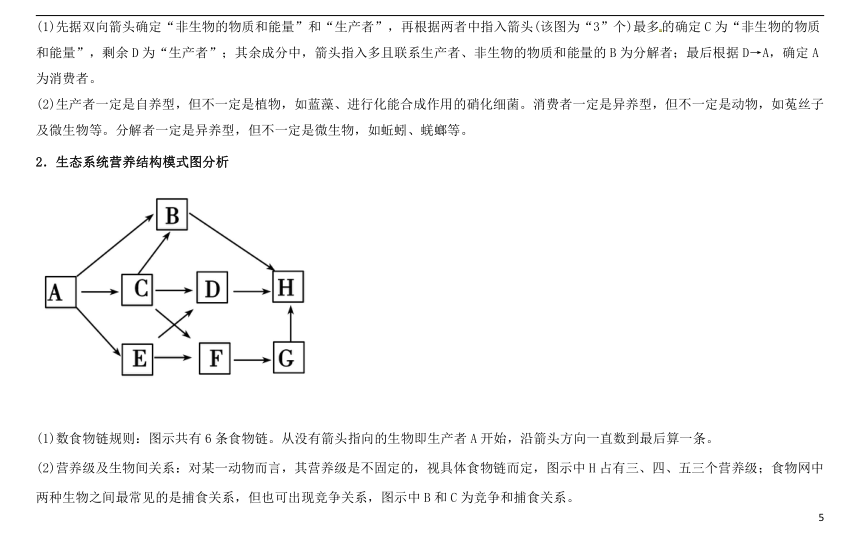

2.生态系统营养结构模式图分析

(1)数食物链规则:图示共有6条食物链。从没有箭头指向的生物即生产者A开始,沿箭头方向一直数到最后算一条。

(2)营养级及生物间关系:对某一动物而言,其营养级是不固定的,视具体食物链而定,图示中H占有三、四、五三个营养级;食物网中两种生物之间最常见的是捕食关系,但也可出现竞争关系,图示中B和C为竞争和捕食关系。

(3)食物网形成原因

①一种绿色植物可以被多种植食性动物所食;

②一种植食性动物,可吃多种植物,也可成为多种肉食性动物的捕食对象。

(4)食物网中生物的数量变化

①若第一营养级的生物A数量减少,其他的生物数量随之都减少。因为第一营养级的生物是其他生物直接或间接的食物来源。

②若“天敌”减少,则被捕食者数量增加。但随着数量增加,种内斗争加剧,种群密度还要下降,直到趋于稳定,但结果比原来的数量要增大。如图中的D减少,则C的数量短期内数量变化为增加,长期内的变化趋势为先增加再减少最后保持相对稳定。

③若“中间”营养级生物减少,该类型连锁变化的规律是:当a种群的数量变化导致b种群的营养级降低时,则b种群的数量将增加;若导致b种群的营养级升高时,则b种群的数量将减少。如图中的E消失,则理论上H数量会增加;B消失,则理论上H数量会减少。

(5)判定营养级级别的技巧

①根据能量流动的特点来判定:总能量较少的营养级级别较高;反之,营养级级别较低。

②根据食物链的富集作用来判定:富集物浓度越高的生物所处营养级级别越高;反之,营养级级别越低。

易错点分析:

1. 食物链中没有分解者,分解者不占有任何营养级;

2. 生产者指的是可以制造有机物的生物,包括绿色植物和化能合成型细菌,也就是说生产者中还有原核生物,例如硝化细菌、蓝藻。

考点2 生态系统的能量流动

1.关于能量流动的有关问题归纳

(1)起点:从生产者固定太阳能开始。

(2)渠道:食物链和食物网。

(3)能量形式的变化:太阳光能→生物体内有机物中的化学能→热能(最终散失)。

(4)能量在食物链中的流动形式:有机物中的化学能。

(5)能量散失的主要途径:细胞呼吸。

(6)总量:生产者固定的全部太阳能。

2.利用“拼图法”巧解能量流动特点

输入第一营养级的能量(W1)被分为两部分:一部分在生产者的呼吸作用中以热能的形式散失(A1),一部分则用于生产者的生长、发育和繁殖(B1+C1+D1)。而后一部分能量中包括现存的植物体B1、流向分解者的C1、流向下一营养级的D1。参考图示:

3.能量传递效率的相关计算

(1)计算某一生物所获得的最多(最少)的能量规律(设食物链为A→B→C→D):

已知 问题 求解思路

D营养级 净增重M 至少需要A营养级多少 M÷(20%)3

最多需要A营养级多少 M÷(10%)3

A营养级 净增重N D营养级最多增重多少 N×(20%)3

D营养级至少增重多少 N×(10%)3

(2)涉及多条食物链的能量流动计算时,若根据要求只能选择食物网中的一条食物链,计算某一生物获得的最多(或最少)的能量。其规律如下:

生产者消费者

4.能量流动模型分析

①摄食量=同化量+粪便量;

②同化量=用于生长、发育、繁殖的能量+呼吸量;

③用于生长、发育、繁殖的能量=分解者分解利用量+下一营养级同化量

④能量传递效率=×100%,一般说来,能量传递的平均效率大约为10%~20%。

易错点分析:

生态系统的能量流动是生态系统的功能之一,在这里易错点我只说一点,那就是在计算能量传递效率的时候一定要注意,生态系统的能量流动是以种群为单位的,或者说是以营养级为单位的,但绝对不是以个体为单位的,在这里我必须要说明,并不是吃了一斤肉最少就长一两。

考点3 生态系统的物质循环和信息传递

1.物质循环实例展示

①大气中的碳元素进入生物群落,是通过光合作用(主要途径)或化能合成作用完成的。

②碳元素在生物群落与无机环境之间循环的主要形式是CO2;碳元素在生物群落中的传递主要沿食物链和食物网进行,传递形式为有机物。

③大气中CO2的主要来源:分解者的分解作用、动植物的细胞呼吸、化学燃料的燃烧。

④三种变式图

2.能量流动、物质循环和信息传递的比较

项目 能量流动 物质循环 信息传递

区别 来源 太阳能 生态系统 生物与生物之间或生物与环境之间

途径 食物链和食物网 多种途径

特点 单向流动,逐级递减 反复利用,循环流动,全球性 双向性

范围 食物链各营养级生物间 生物圈 生物与生物或生物与环境之间

联系 共同把生态系统各成分联系成一个统一整体,并调节生态系统的稳定性

考点4 生态系统的稳定性与环境保护

1.生态系统的稳定性

(1)图解生态系统稳定性及其原理

①结构稳定:生态系统中生产者、消费者、分解者在种类和数量上能较长时间地保持相对稳定。

②功能稳定:生态系统中的物质和能量的输入和输出基本相等。

③相对稳定:生态系统的结构和功能总是处在动态变化过程中。

(2)生态系统的反馈调节机制

反馈调节是生态系统自我调节能力的基础,包括正反馈和负反馈。

①负反馈调节使生态系统达到并保持平衡和稳态。

实例:如下图所示的森林中的食虫鸟和害虫的数量变化。

②正反馈调节使生态系统远离平衡状态。

若一个湖泊受到了污染,鱼类的数量就会因为死亡而减少,鱼体死亡腐烂后又会进一步加重污染并引起更多鱼类死亡。因此,由于正反馈的作用,污染会越来越重,鱼类的死亡速度也会越来越快。

(3)生态系统的自我调节能力

生态系统能保持动态平衡,是因为生态系统具有一定的自我调节能力,其基础是负反馈调节。

①生态系统的成分单纯→营养结构简单→自我调节能力弱。

②生态系统的成分复杂→营养结构复杂→自我调节能力强。

易错点分析:

此处需要注意一些小细节,比如生态系统的直接价值包括美学价值、医疗价值等,并且在保护时要注意易地保护不要写错别字,并且要注意生物多样性包括基因、物种和生态系统三个层次,答题时不要过于片面。还要会分析抵抗力稳定性、恢复力稳定性与生态系统营养结构复杂程度的关系

(1)曲线表明抵抗力稳定性与恢复力稳定性之间存在着负相关关系,具有高抵抗力稳定性的生态系统,其恢复力稳定性较低,反之亦然。

(2)曲线还表明抵抗力稳定性与生态系统的营养结构成正比,恢复力稳定性与生态系统的营养结构成反比。

四、例题精析

【例题1】

【题干】下列有关生态系统组成成分的叙述,正确的是 ( )

A.太阳光来源于地球以外,不属于生态系统的成分

B.所有自养型生物在生态系统中都属于生产者

C.根瘤菌与豆科植物共生,在生态系统中属于分解者

D.蚯蚓是需氧型动物,在生态系统中属于消费者

【答案】B

【解析】生态系统的成分包括非生物的物质和能量、生产者、消费者和分解者,太阳光属于非生物的能量;自养型生物都属于生产者;营寄生和共生的生物,为异养型,属于消费者;蚯蚓是异养型生物,在生态系统中属于分解者。

【例题2】

【题干】如图为能量流动示意图。其中a1是流入第一营养级的总能量,据图回答下列问题。

(1)第一营养级和第二营养级之间能量传递效率是________。

(2)第一营养级传递给分解者的总能量是________。

(3)试比较第二营养级摄取的能量、含有的能量以及同化的能量的大小:________。

【答案】(1)a6/a1×100% (2)a4+a7 (3)摄取量>同化量>含有的能量

【解析】能量传递效率是两个营养剂同化能量的比率,每个营养级同化的能量可以有呼吸作用散失、传给分解者、传递给下一营养即和未利用的能量。

【例题3】

【题干】图示是生态系统中碳循环示意图,其中“→”表示碳的流动方向。

(1)该生态系统的消费者包括图中的________(用字母表示),分析A→C和F→B过程中碳流动形式的不同点:A→C以________的形式进行,F→B以________的形式进行。人类大量开采并燃烧由古代动植物遗体变成的煤和石油,使地层中经千百万年积存的碳元素在短期内释放,对环境产生的影响主要是________。

(2)在物质循环的过程中,同时伴随着________。若生产者所固定的太阳能总量为m千焦,则图中最高营养级获得的能量最多为________。若由于某种原因造成图中E生物数量大量减少,推测短期内与之相邻的两个营养级生物数量发生的变化是________。

【答案】(1)D、E、F CO2 含碳有机物 产生温室效应(或“导致CO2增多”)

(2)能量流动 m/125千焦 D增多,F减少

【解析】根据双向箭头可以确定A、C是无机环境和生产者。再根据B、D、E、F的箭头均指向C,A、D、E、F均指向B,可以推知A为生产者,B为分解者,C为无机环境,D、E、F为消费者。碳在生物群落之间是以有机物的形式流动的,在无机环境之间是以CO2的形式流动的。化学燃料的燃烧会导致CO2增多,产生温室效应。已知最低营养级的能量,计算最高营养级获得的最多能量应该按照最高的传递效率计算。E减少,其天敌会随着减少,但是其食物会增多。

课程小结

PAGE

2

同课章节目录