苏教版二年级下册科学第一单元《它们是什么做的》教材分析(23ppt)

文档属性

| 名称 | 苏教版二年级下册科学第一单元《它们是什么做的》教材分析(23ppt) |

|

|

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 3.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 苏教版 | ||

| 科目 | 科学 | ||

| 更新时间 | 2019-02-15 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共23张PPT)

苏教版二年级下册第一单元 《它们是用什么做的》

教材分析

基于科学史

基于方法论

基于儿童本位

· 本单元主题的提出

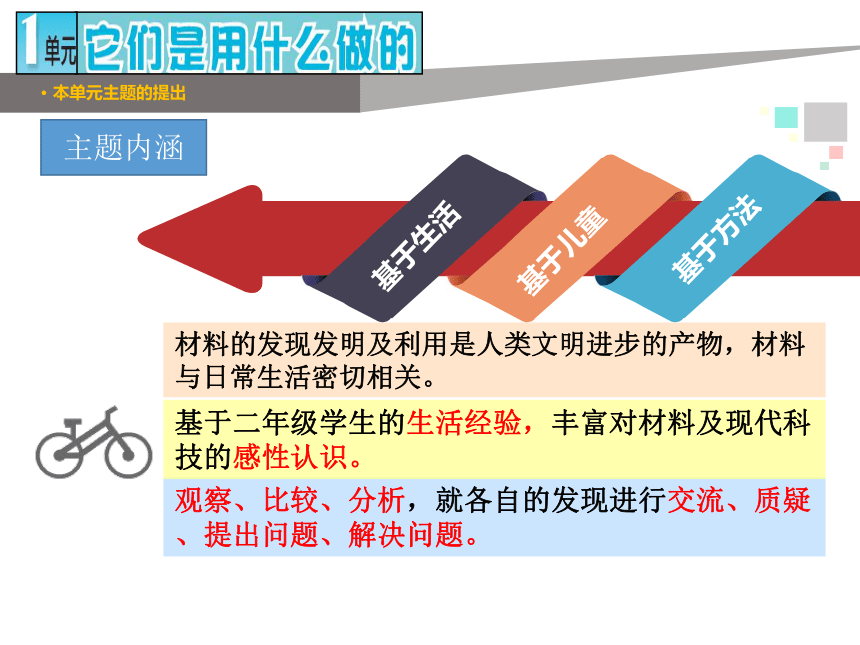

主题内涵

基于生活

基于儿童

基于方法

材料的发现发明及利用是人类文明进步的产物,材料与日常生活密切相关。

观察、比较、分析,就各自的发现进行交流、质疑、提出问题、解决问题。

基于二年级学生的生活经验,丰富对材料及现代科技的感性认识。

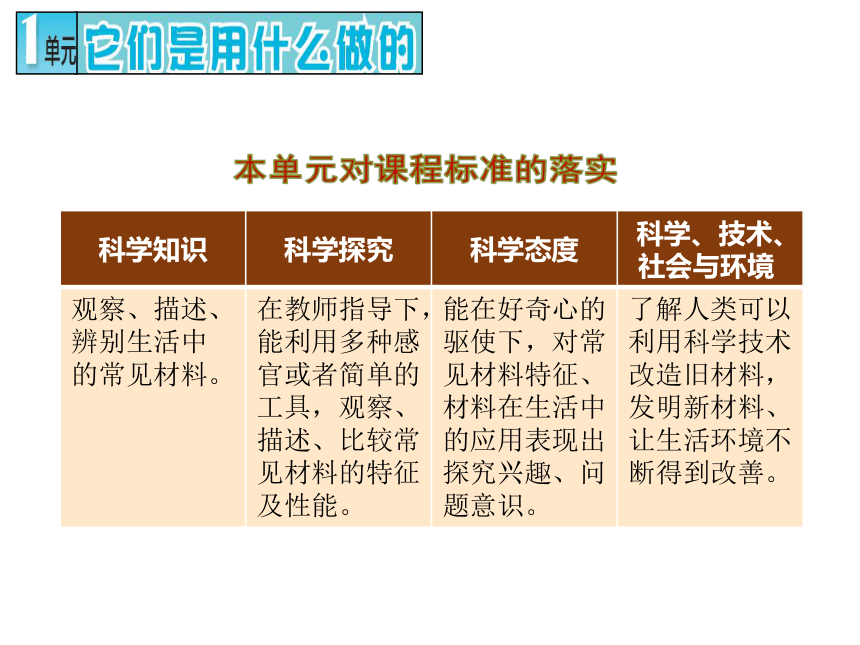

科学知识 科学探究 科学态度 科学、技术、社会与环境

观察、描述、辨别生活中的常见材料。 在教师指导下,能利用多种感官或者简单的工具,观察、描述、比较常见材料的特征及性能。 能在好奇心的驱使下,对常见材料特征、材料在生活中的应用表现出探究兴趣、问题意识。 了解人类可以利用科学技术改造旧材料,发明新材料、让生活环境不断得到改善。

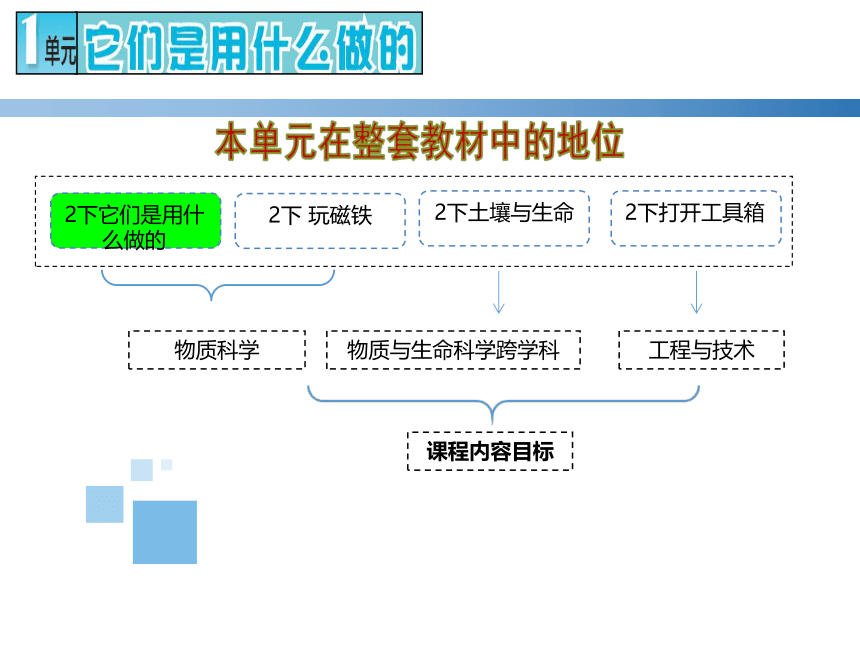

2下 玩磁铁

2下土壤与生命

2下它们是用什

么做的

物质科学

工程与技术

2下打开工具箱

课程内容目标

物质与生命科学跨学科

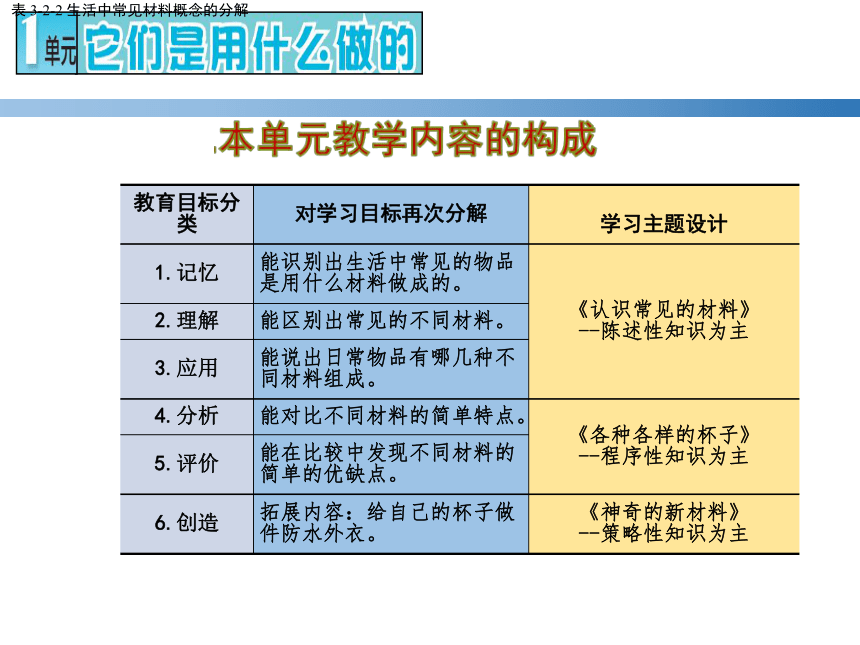

教育目标分类 对学习目标再次分解

学习主题设计

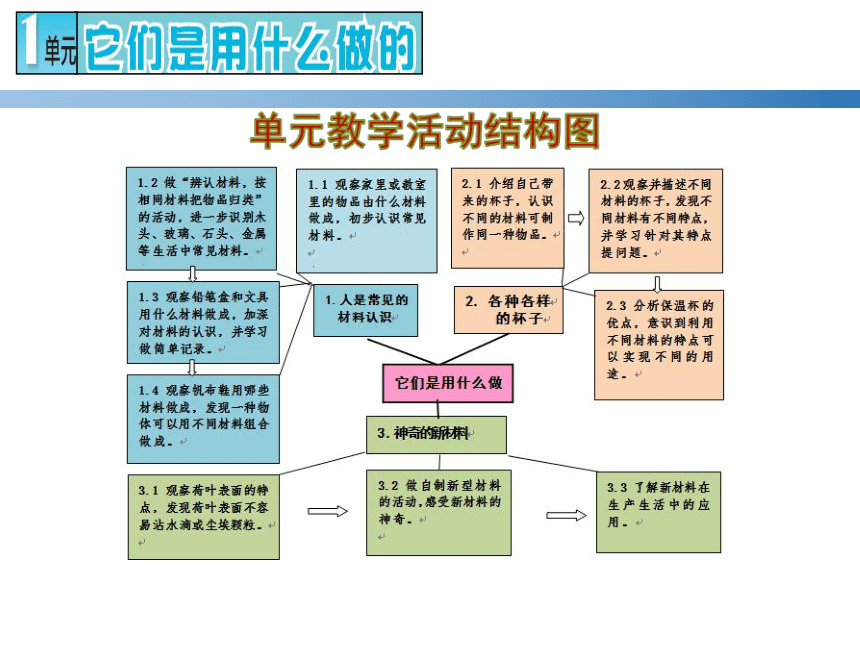

1.记忆 能识别出生活中常见的物品是用什么材料做成的。 《认识常见的材料》

--陈述性知识为主

2.理解 能区别出常见的不同材料。

3.应用 能说出日常物品有哪几种不同材料组成。

4.分析 能对比不同材料的简单特点。 《各种各样的杯子》

--程序性知识为主

5.评价 能在比较中发现不同材料的简单的优缺点。

6.创造 拓展内容:给自己的杯子做件防水外衣。 《神奇的新材料》

--策略性知识为主

表 3-2-2 生活中常见材料概念的分解

单元目标

认识生活中常见的材料。

了解新材料的神奇。

观察,描述常见材料的轻重、厚薄、颜色、软硬等特征。

乐于发现材料不同特点,并尝试提出自己的问题。

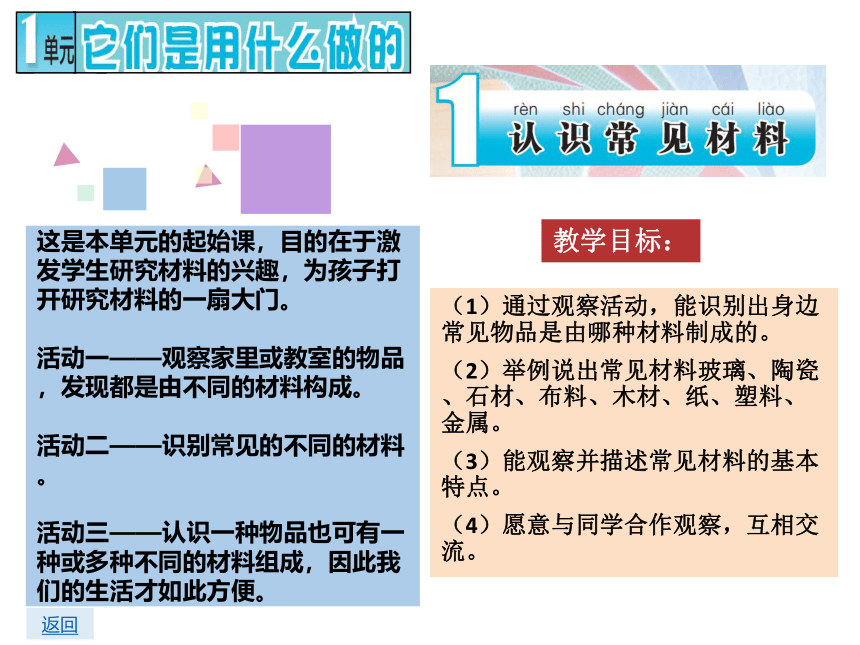

这是本单元的起始课,目的在于激发学生研究材料的兴趣,为孩子打开研究材料的一扇大门。

活动一——观察家里或教室的物品,发现都是由不同的材料构成。

活动二——识别常见的不同的材料。

活动三——认识一种物品也可有一种或多种不同的材料组成,因此我们的生活才如此方便。

教学目标:

返回

(1)通过观察活动,能识别出身边常见物品是由哪种材料制成的。

(2)举例说出常见材料玻璃、陶瓷、石材、布料、木材、纸、塑料、金属。

(3)能观察并描述常见材料的基本特点。

(4)愿意与同学合作观察,互相交流。

意图:

1.从身边常见的物品,来认识不同的材料名称,诸如玻璃,窗户,门,石材,布料等等,科学来源于生活建议:

1.此环节出示的材料,最好是生活的实际常见的物品的实物,比如:陶瓷花瓶,玻璃杯,布做的衣服,塑料碗、金属的刀具等等,并且最好是单一材料组成,材料的判断是明显的,不选择难以判断的复合材料。例如:牛奶盒是复合材料,不建议使用。2.交流的过程中暴露学生的前概念不完善的之处——对金属材料的认识。学生容易会和铁这一材料混淆,会把铁等同于金属,所以要特别展示诸如:不锈钢锅铲,同时准备一块磁铁,用于区别铁和其他的金属,改变学生原有的铁等同于金属的错误前概念。

观察家里或教室里的物品由什么材料做成,初步认识常见材料。

返回

1.1观察身边常见材料

1.2 辨认归类材料。

返回

活动手册

1.2做“辨认材料,按相同材料把物品归类”的活动,进一步识别木头、玻璃、石头、金属等生活中常见材料。

意图:

1.做“给材料宝宝找自己的家”的游戏,是一个儿童特别喜欢的任务游戏。教师为学生准备八种常见材料的样品,让学生将混在一起的材料找到自己家。此活动驱动学生动用感觉器官,进一步辨别材料的特征。并尝试描述材料。

建议:

1.小组内每个学生轮流来给材料宝宝找家。一个同学做完,重新混乱。下一位同学接着寻找,让学生在不断的识别中进一步熟悉材料特点。

1.3观察铅笔盒和文具用什么材料做成,加深对材料的认识,并学习做简单记录。

1.在能够正确识别常见材料之后,提出问题:铅笔盒由哪些材料组成?

隐藏上位概念--不同材料有不同用途

2.学生在认真观察自己的铅笔盒之后,做小组交流或班级交流,发现生活中一种物品有时由几种材料组合做成。

生成分解概念——一种物品需要多种材料共同组成,功能会更好。

建议:

1.此环节中,学生铅笔盒的材料,应该含有两种及以上的常见材料且是学生容易判断,例如:布做的笔袋,尼龙做的拉链。

1.3识别并记录材料

返回

活动手册

意图:

1.从文具盒中的简单材料,到鞋子这种相对复杂的物品,对组成物品材料的辨别增加一点难度,但它是对材料概念再次深化。

建议:

1.全班学生先统一观察一双鞋子,认清鞋子的各个部分名称,鞋面,鞋底,鞋带,鞋带孔,魔术贴等,再组织每个学生观察自己的鞋子。

组织学生进行小组交流自己的鞋子用了哪些材料,用这些材料制作鞋子,有什么好处。。

返回

1.4观察帆布鞋用哪些材料做成,发现一种物体可以用不同材料组合做成。

1.4 观察帆布鞋

活动手册

本节课作为单元第二课,有着承前启后的作用和功能。承接第一课对各种材料的简单认识。将研究聚焦在杯子这样一个具体的事物上,在对材料辨识的基础上细化对各种材料特点的认知。保温杯的观察活动是拓展部分,是认识材料的一个进阶。不同的材料可以组合在一起,利用各种材料的优点设计一个产品。

教学目标:

返回

(1)举例说出各种材料的简单特点。

(2)观察并描述保温杯各部分的材料,并说出使用这种材料的目的。

(3)针对不同材料特点,提出简单的问题。

(4)愿意倾听、分享他人的信息;乐于表达、讲述自己的观点;能按规则进行合作研究学习。

意图:

1.通过抢答游戏(情境),了解学生对各种不同材料的已有认识。

2.提出问题,每种材料看起来确实不一样,各自究竟有什么特点?

建议:

1.面对低年级儿童,学习活动尽量采用游戏、动手做的方式,使活动有趣,借以提高学生的注意力。

2.强调合作学习的规则。如:说话声音大小控制;共享研究材料;实验后研究材料归原位等。

返回

2.1识别各种杯子的材料

2.1创设抢答游戏情境,把学生带入学习。为后续活动做好铺垫。

2.2观察并描述不同材料的杯子,发现不同材料有不同特点,并学习针对其特点提问题。

意图:

1.能设计和使用简单的观察方法,比如摸一摸、看一看、掂一掂、捏一捏等进行观察探究。

2.通过观察描述各种材料的特点,辨识各种简单材料,发现并解释各种材料的特点。

建议:

1.低年级学生的观察描述能力还比较低,语言表达的准确性不高,需要教师生不断补充矫正。以小组团队的形式交流,可以增强学生个体的自信心和团队意识。

2.观察探究时,提供简单的观察探究记录单,使学生学会用简单的文字、图画或数字做记录。

返回

2.2利用各种方法观察不同材料

意图:

1.通过成果发布会的形式,鼓励低年级小学生大胆地表达交流自己的发现,总结材料更多的特性及其使用价值。

建议:

1.以小组团队为主体发布对各种材料特点的观察结果。

2.教师用“我喜欢 做成的杯子,因为它 ”;“我不喜欢 做成的杯子,因为它 ”这样的问题支架帮助学生表达他们对材料特点的认识。学习提出问题。

返回

2.3观察交流保温杯的材料

2.3分析保温杯的优点,意识到利用不同材料的特点可以实现不同的用途。

意图:

1.通过观察保温杯各部分是由什么材料做成的,再次巩固学生对各种材料的认识。

2.通过根据材料的特点说明选择这种材料的理由,将学生对材料特点与功能之间的初步发现迁移至新情境。

建议:

1.教学时使用学生自己的保温杯作为教学材料,能够很好地达到将新发现迁移到新情境的效果,并能激发学生的学习兴趣。

通过前两课的学习,学生认识了生活中各种各样的材料,观察探究了不同材料的一般特点,这两课学习的内容都属于物质科学领域的学习内容。本课内容的设计,依据技术与工程领域的内容标准,对应新《课标》16.2、工程和技术产品改变了人们的生产和生活,一二年级段是“体会生活中的科技产品给人们带来便利、快捷和舒适”。本课学习过程,学生通过观察荷叶出淤泥而不染的现象,动手制作不沾水不沾灰的“材料”,了解更多的性材料。

教学目标:

返回

(1)能观察并描述荷叶表面的特点。

(2)做蜡烛黑上滚水滴的实验,发现蜡烛黑的特点。

(3)举例说出新型材料在生活中的应用。

(4)愿意与同学合作观察,互相交流。

返回

3.1观察荷叶表面特点

意图:

1.再现日常生活现象,雨天被淋湿的衣物,荷叶却打不湿;荷叶不仅不能被水打湿,而且出淤泥而不染。这些现象隐含了问题。

2.使学生有意注意生活现象,发现其中的不同,引发认知冲突:雨水能打湿很多东西,却打不湿荷叶。教师引导看到这种现象,你想对大家讲什么?或者,有什么疑问吗?

策略:

1.视频再现日常生活中的有趣现象,组织学生全面参与观察

2.低年级学生观察描述能力较弱,可以使用集中观察共同描述的方法,互相启发,为确定研究问题做准备

3.1观察荷叶表面的特点,发现荷叶表面不容易沾水滴或尘埃颗粒

返回

3.2做蜡烛黑上滚水滴的实验。

建议:

1. 教师事先准备好实验材料,特别注意蜡烛要事先固定好,注意操作安全。

2. 教会学生使用塑料滴管。

3.引导学生仔细观察,寻找水滴在蜡烛黑和荷叶表面的共同现象。为了解纳米材料做铺垫。

活动手册

3.2做在蜡烛黑上滚水滴的实验,感受蜡烛黑不沾水不沾灰的神奇现象。

活动手册

建议:

1.对活动手册的填写,可建议学生用画一画的方法,再配合简单的字词帮助表达即可。

2.蜡烛黑的熏制,可适当厚一点,水滴以1-3滴为宜。

3.3了解各种新材料及其在生产生活中的应用。。

建议:

1.基于对二年级小学生理解能力和生活经验考虑,对新型材料的认识,主要设定在了解材料的特殊用途方面。对材料本身的特性需用最简单、易于理解的方式与学生交流。配合媒体手段,效果会更好。以激发学生对现代科技的兴趣与热爱。

3.3各种各样的新材料

返回

序号 课 题 课 时

1 认识常见的材料 1

2 各种各样的杯子 1

3 神奇的新材料 1

总课时 3

苏教版二年级下册第一单元 《它们是用什么做的》

教材分析

基于科学史

基于方法论

基于儿童本位

· 本单元主题的提出

主题内涵

基于生活

基于儿童

基于方法

材料的发现发明及利用是人类文明进步的产物,材料与日常生活密切相关。

观察、比较、分析,就各自的发现进行交流、质疑、提出问题、解决问题。

基于二年级学生的生活经验,丰富对材料及现代科技的感性认识。

科学知识 科学探究 科学态度 科学、技术、社会与环境

观察、描述、辨别生活中的常见材料。 在教师指导下,能利用多种感官或者简单的工具,观察、描述、比较常见材料的特征及性能。 能在好奇心的驱使下,对常见材料特征、材料在生活中的应用表现出探究兴趣、问题意识。 了解人类可以利用科学技术改造旧材料,发明新材料、让生活环境不断得到改善。

2下 玩磁铁

2下土壤与生命

2下它们是用什

么做的

物质科学

工程与技术

2下打开工具箱

课程内容目标

物质与生命科学跨学科

教育目标分类 对学习目标再次分解

学习主题设计

1.记忆 能识别出生活中常见的物品是用什么材料做成的。 《认识常见的材料》

--陈述性知识为主

2.理解 能区别出常见的不同材料。

3.应用 能说出日常物品有哪几种不同材料组成。

4.分析 能对比不同材料的简单特点。 《各种各样的杯子》

--程序性知识为主

5.评价 能在比较中发现不同材料的简单的优缺点。

6.创造 拓展内容:给自己的杯子做件防水外衣。 《神奇的新材料》

--策略性知识为主

表 3-2-2 生活中常见材料概念的分解

单元目标

认识生活中常见的材料。

了解新材料的神奇。

观察,描述常见材料的轻重、厚薄、颜色、软硬等特征。

乐于发现材料不同特点,并尝试提出自己的问题。

这是本单元的起始课,目的在于激发学生研究材料的兴趣,为孩子打开研究材料的一扇大门。

活动一——观察家里或教室的物品,发现都是由不同的材料构成。

活动二——识别常见的不同的材料。

活动三——认识一种物品也可有一种或多种不同的材料组成,因此我们的生活才如此方便。

教学目标:

返回

(1)通过观察活动,能识别出身边常见物品是由哪种材料制成的。

(2)举例说出常见材料玻璃、陶瓷、石材、布料、木材、纸、塑料、金属。

(3)能观察并描述常见材料的基本特点。

(4)愿意与同学合作观察,互相交流。

意图:

1.从身边常见的物品,来认识不同的材料名称,诸如玻璃,窗户,门,石材,布料等等,科学来源于生活建议:

1.此环节出示的材料,最好是生活的实际常见的物品的实物,比如:陶瓷花瓶,玻璃杯,布做的衣服,塑料碗、金属的刀具等等,并且最好是单一材料组成,材料的判断是明显的,不选择难以判断的复合材料。例如:牛奶盒是复合材料,不建议使用。2.交流的过程中暴露学生的前概念不完善的之处——对金属材料的认识。学生容易会和铁这一材料混淆,会把铁等同于金属,所以要特别展示诸如:不锈钢锅铲,同时准备一块磁铁,用于区别铁和其他的金属,改变学生原有的铁等同于金属的错误前概念。

观察家里或教室里的物品由什么材料做成,初步认识常见材料。

返回

1.1观察身边常见材料

1.2 辨认归类材料。

返回

活动手册

1.2做“辨认材料,按相同材料把物品归类”的活动,进一步识别木头、玻璃、石头、金属等生活中常见材料。

意图:

1.做“给材料宝宝找自己的家”的游戏,是一个儿童特别喜欢的任务游戏。教师为学生准备八种常见材料的样品,让学生将混在一起的材料找到自己家。此活动驱动学生动用感觉器官,进一步辨别材料的特征。并尝试描述材料。

建议:

1.小组内每个学生轮流来给材料宝宝找家。一个同学做完,重新混乱。下一位同学接着寻找,让学生在不断的识别中进一步熟悉材料特点。

1.3观察铅笔盒和文具用什么材料做成,加深对材料的认识,并学习做简单记录。

1.在能够正确识别常见材料之后,提出问题:铅笔盒由哪些材料组成?

隐藏上位概念--不同材料有不同用途

2.学生在认真观察自己的铅笔盒之后,做小组交流或班级交流,发现生活中一种物品有时由几种材料组合做成。

生成分解概念——一种物品需要多种材料共同组成,功能会更好。

建议:

1.此环节中,学生铅笔盒的材料,应该含有两种及以上的常见材料且是学生容易判断,例如:布做的笔袋,尼龙做的拉链。

1.3识别并记录材料

返回

活动手册

意图:

1.从文具盒中的简单材料,到鞋子这种相对复杂的物品,对组成物品材料的辨别增加一点难度,但它是对材料概念再次深化。

建议:

1.全班学生先统一观察一双鞋子,认清鞋子的各个部分名称,鞋面,鞋底,鞋带,鞋带孔,魔术贴等,再组织每个学生观察自己的鞋子。

组织学生进行小组交流自己的鞋子用了哪些材料,用这些材料制作鞋子,有什么好处。。

返回

1.4观察帆布鞋用哪些材料做成,发现一种物体可以用不同材料组合做成。

1.4 观察帆布鞋

活动手册

本节课作为单元第二课,有着承前启后的作用和功能。承接第一课对各种材料的简单认识。将研究聚焦在杯子这样一个具体的事物上,在对材料辨识的基础上细化对各种材料特点的认知。保温杯的观察活动是拓展部分,是认识材料的一个进阶。不同的材料可以组合在一起,利用各种材料的优点设计一个产品。

教学目标:

返回

(1)举例说出各种材料的简单特点。

(2)观察并描述保温杯各部分的材料,并说出使用这种材料的目的。

(3)针对不同材料特点,提出简单的问题。

(4)愿意倾听、分享他人的信息;乐于表达、讲述自己的观点;能按规则进行合作研究学习。

意图:

1.通过抢答游戏(情境),了解学生对各种不同材料的已有认识。

2.提出问题,每种材料看起来确实不一样,各自究竟有什么特点?

建议:

1.面对低年级儿童,学习活动尽量采用游戏、动手做的方式,使活动有趣,借以提高学生的注意力。

2.强调合作学习的规则。如:说话声音大小控制;共享研究材料;实验后研究材料归原位等。

返回

2.1识别各种杯子的材料

2.1创设抢答游戏情境,把学生带入学习。为后续活动做好铺垫。

2.2观察并描述不同材料的杯子,发现不同材料有不同特点,并学习针对其特点提问题。

意图:

1.能设计和使用简单的观察方法,比如摸一摸、看一看、掂一掂、捏一捏等进行观察探究。

2.通过观察描述各种材料的特点,辨识各种简单材料,发现并解释各种材料的特点。

建议:

1.低年级学生的观察描述能力还比较低,语言表达的准确性不高,需要教师生不断补充矫正。以小组团队的形式交流,可以增强学生个体的自信心和团队意识。

2.观察探究时,提供简单的观察探究记录单,使学生学会用简单的文字、图画或数字做记录。

返回

2.2利用各种方法观察不同材料

意图:

1.通过成果发布会的形式,鼓励低年级小学生大胆地表达交流自己的发现,总结材料更多的特性及其使用价值。

建议:

1.以小组团队为主体发布对各种材料特点的观察结果。

2.教师用“我喜欢 做成的杯子,因为它 ”;“我不喜欢 做成的杯子,因为它 ”这样的问题支架帮助学生表达他们对材料特点的认识。学习提出问题。

返回

2.3观察交流保温杯的材料

2.3分析保温杯的优点,意识到利用不同材料的特点可以实现不同的用途。

意图:

1.通过观察保温杯各部分是由什么材料做成的,再次巩固学生对各种材料的认识。

2.通过根据材料的特点说明选择这种材料的理由,将学生对材料特点与功能之间的初步发现迁移至新情境。

建议:

1.教学时使用学生自己的保温杯作为教学材料,能够很好地达到将新发现迁移到新情境的效果,并能激发学生的学习兴趣。

通过前两课的学习,学生认识了生活中各种各样的材料,观察探究了不同材料的一般特点,这两课学习的内容都属于物质科学领域的学习内容。本课内容的设计,依据技术与工程领域的内容标准,对应新《课标》16.2、工程和技术产品改变了人们的生产和生活,一二年级段是“体会生活中的科技产品给人们带来便利、快捷和舒适”。本课学习过程,学生通过观察荷叶出淤泥而不染的现象,动手制作不沾水不沾灰的“材料”,了解更多的性材料。

教学目标:

返回

(1)能观察并描述荷叶表面的特点。

(2)做蜡烛黑上滚水滴的实验,发现蜡烛黑的特点。

(3)举例说出新型材料在生活中的应用。

(4)愿意与同学合作观察,互相交流。

返回

3.1观察荷叶表面特点

意图:

1.再现日常生活现象,雨天被淋湿的衣物,荷叶却打不湿;荷叶不仅不能被水打湿,而且出淤泥而不染。这些现象隐含了问题。

2.使学生有意注意生活现象,发现其中的不同,引发认知冲突:雨水能打湿很多东西,却打不湿荷叶。教师引导看到这种现象,你想对大家讲什么?或者,有什么疑问吗?

策略:

1.视频再现日常生活中的有趣现象,组织学生全面参与观察

2.低年级学生观察描述能力较弱,可以使用集中观察共同描述的方法,互相启发,为确定研究问题做准备

3.1观察荷叶表面的特点,发现荷叶表面不容易沾水滴或尘埃颗粒

返回

3.2做蜡烛黑上滚水滴的实验。

建议:

1. 教师事先准备好实验材料,特别注意蜡烛要事先固定好,注意操作安全。

2. 教会学生使用塑料滴管。

3.引导学生仔细观察,寻找水滴在蜡烛黑和荷叶表面的共同现象。为了解纳米材料做铺垫。

活动手册

3.2做在蜡烛黑上滚水滴的实验,感受蜡烛黑不沾水不沾灰的神奇现象。

活动手册

建议:

1.对活动手册的填写,可建议学生用画一画的方法,再配合简单的字词帮助表达即可。

2.蜡烛黑的熏制,可适当厚一点,水滴以1-3滴为宜。

3.3了解各种新材料及其在生产生活中的应用。。

建议:

1.基于对二年级小学生理解能力和生活经验考虑,对新型材料的认识,主要设定在了解材料的特殊用途方面。对材料本身的特性需用最简单、易于理解的方式与学生交流。配合媒体手段,效果会更好。以激发学生对现代科技的兴趣与热爱。

3.3各种各样的新材料

返回

序号 课 题 课 时

1 认识常见的材料 1

2 各种各样的杯子 1

3 神奇的新材料 1

总课时 3