人教版八年级下册语文课时同步练习卷:第1课 社戏

文档属性

| 名称 | 人教版八年级下册语文课时同步练习卷:第1课 社戏 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 68.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2019-02-16 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

第1课 社戏

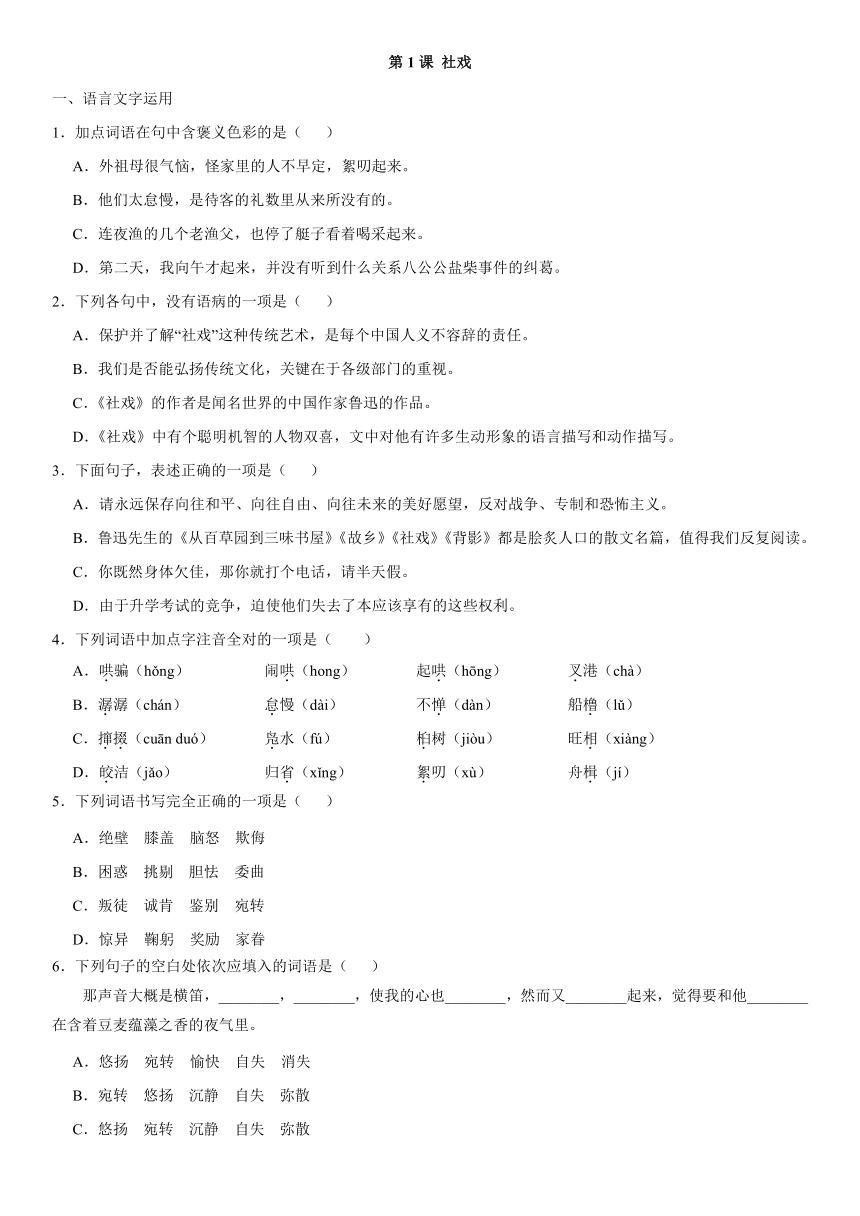

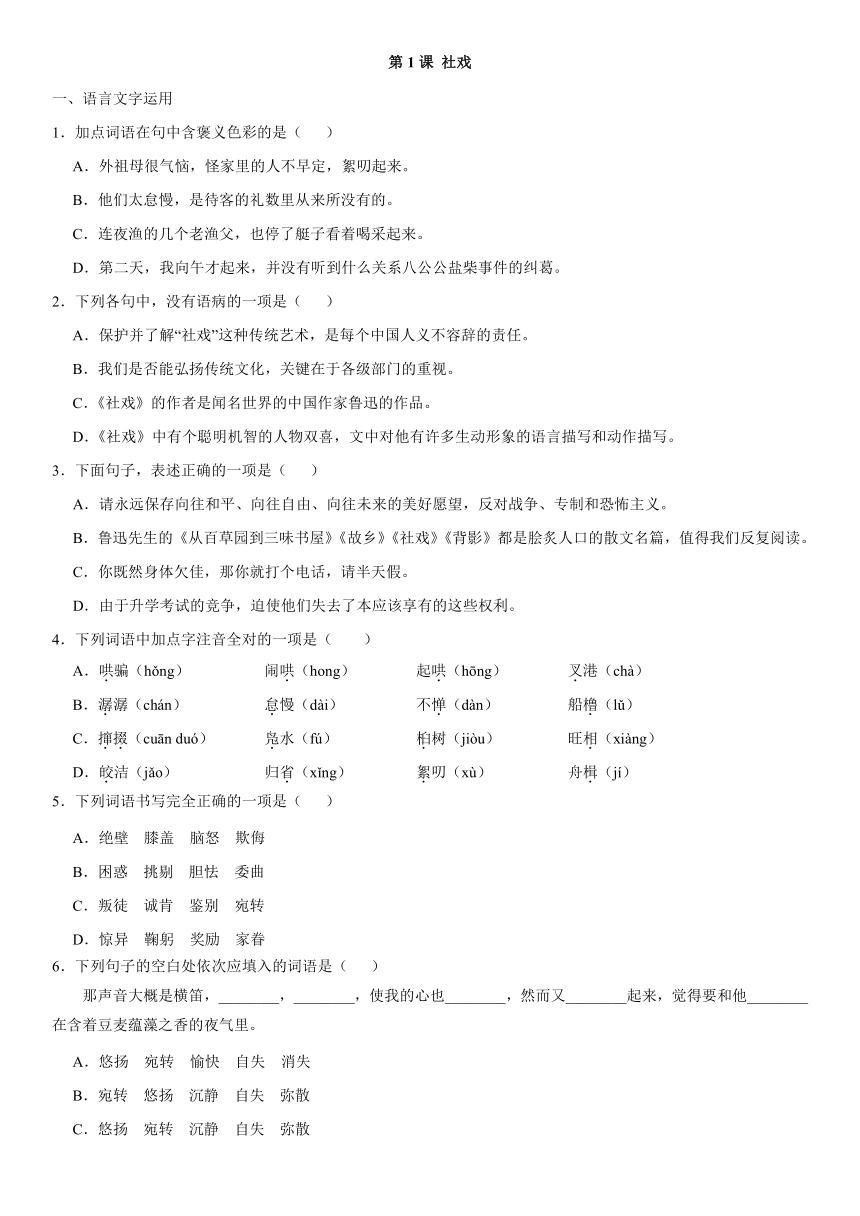

一、语言文字运用

1.加点词语在句中含褒义色彩的是( )

A.外祖母很气恼,怪家里的人不早定,絮叨起来。

B.他们太怠慢,是待客的礼数里从来所没有的。

C.连夜渔的几个老渔父,也停了艇子看着喝采起来。

D.第二天,我向午才起来,并没有听到什么关系八公公盐柴事件的纠葛。

2.下列各句中,没有语病的一项是( )

A.保护并了解“社戏”这种传统艺术,是每个中国人义不容辞的责任。

B.我们是否能弘扬传统文化,关键在于各级部门的重视。

C.《社戏》的作者是闻名世界的中国作家鲁迅的作品。

D.《社戏》中有个聪明机智的人物双喜,文中对他有许多生动形象的语言描写和动作描写。

3.下面句子,表述正确的一项是( )

A.请永远保存向往和平、向往自由、向往未来的美好愿望,反对战争、专制和恐怖主义。

B.鲁迅先生的《从百草园到三味书屋》《故乡》《社戏》《背影》都是脍炙人口的散文名篇,值得我们反复阅读。

C.你既然身体欠佳,那你就打个电话,请半天假。

D.由于升学考试的竞争,迫使他们失去了本应该享有的这些权利。

4.下列词语中加点字注音全对的一项是( )

A.哄骗(hǒng) 闹哄(hong) 起哄(hōng) 叉港(chà)

B.潺潺(chán) 怠慢(dài) 不惮(dàn) 船橹(lǔ)

C.撺掇(cuān duó) 凫水(fú) 桕树(jiòu) 旺相(xiàng)

D.皎洁(jǎo) 归省(xǐng) 絮叨(xù) 舟楫(jí)

5.下列词语书写完全正确的一项是( )

A.绝壁 膝盖 脑怒 欺侮

B.困惑 挑剔 胆怯 委曲

C.叛徒 诚肯 鉴别 宛转

D.惊异 鞠躬 奖励 家眷

6.下列句子的空白处依次应填入的词语是( )

那声音大概是横笛,________,________,使我的心也________,然而又________起来,觉得要和他________在含着豆麦蕴藻之香的夜气里。

A.悠扬 宛转 愉快 自失 消失

B.宛转 悠扬 沉静 自失 弥散

C.悠扬 宛转 沉静 自失 弥散

D.宛转 悠扬 愉快 自失 消失

7.对下列各句修辞方法的判断不正确的一项是( )

A.因为我在这里不但得到优待,又可以免念“秩秩斯干幽幽南山”了。(借代)

B.夹着潺潺的船头激水的声音,在左右都是碧绿的豆麦田地的河流中,飞一般径向赵庄前进了。(夸张)

C.回望戏台在灯火光中,却又如初来未到时候一般,又漂渺得像一座仙山楼阁,满被红霞罩着了。(比喻)

D.那航船,就像一条大白鱼背着一群孩子在浪花里蹿。(拟人)

8.下面是关于课文中心意思的三种概括,选出最恰当的一项( )

A.通过回忆“我”少年时代在农村看社戏的愉快经历,赞扬了农民孩子的优秀品质,表现了作者对劳动人民的热爱,对自由生活的向往和对封建教育的不满。

B.课文写的是“我”十一二岁的时候在平桥村夜航到赵庄看社戏的一段生活情景。作者以饱含深情的优美笔触,刻画了一群农家子弟栩栩如生的形象,展示了农村自由天地中充满诗情画意的儿童生活画卷,表现了劳动人民淳朴、善良、友爱、无私的美好品质,反映作者对劳动人民的热爱和对自由的向往。

C.课文写出了一片难得的“乐土”,塑造出一群可爱的孩子,寄托着作者那时的理想,以及对新生的希望。

9.根据文章顺序排列下列事件的先后。

A.六一公公送豆给“我”

B.看社戏后归航偷豆

C.夜航赴赵庄看社戏

D.钓虾放牛的乡间生活

E.看社戏之前的波折

F.随母亲归省小住平桥村

G.和伙伴们在赵庄看社戏

顺序:_________________________________________________________________________。

10.灵活运用词语,能使表达新颖活泼。请你参照下面示例中加点词的用法,自选一个词语,写一句话。(要求:体现词语的灵活运用;不得选用示例中加点的词。)

示例1:两岸的豆麦和河底的水草所发散出来的清香,夹杂在水气中扑面的吹来;月色便朦胧在这水气里。

(鲁迅《社戏》)

示例2:喝了几天,痛快了几天,哥们了几天。

(阿成《黑龙江的山很多了》)

选词:________________________________________________________

写话:________________________________________________________

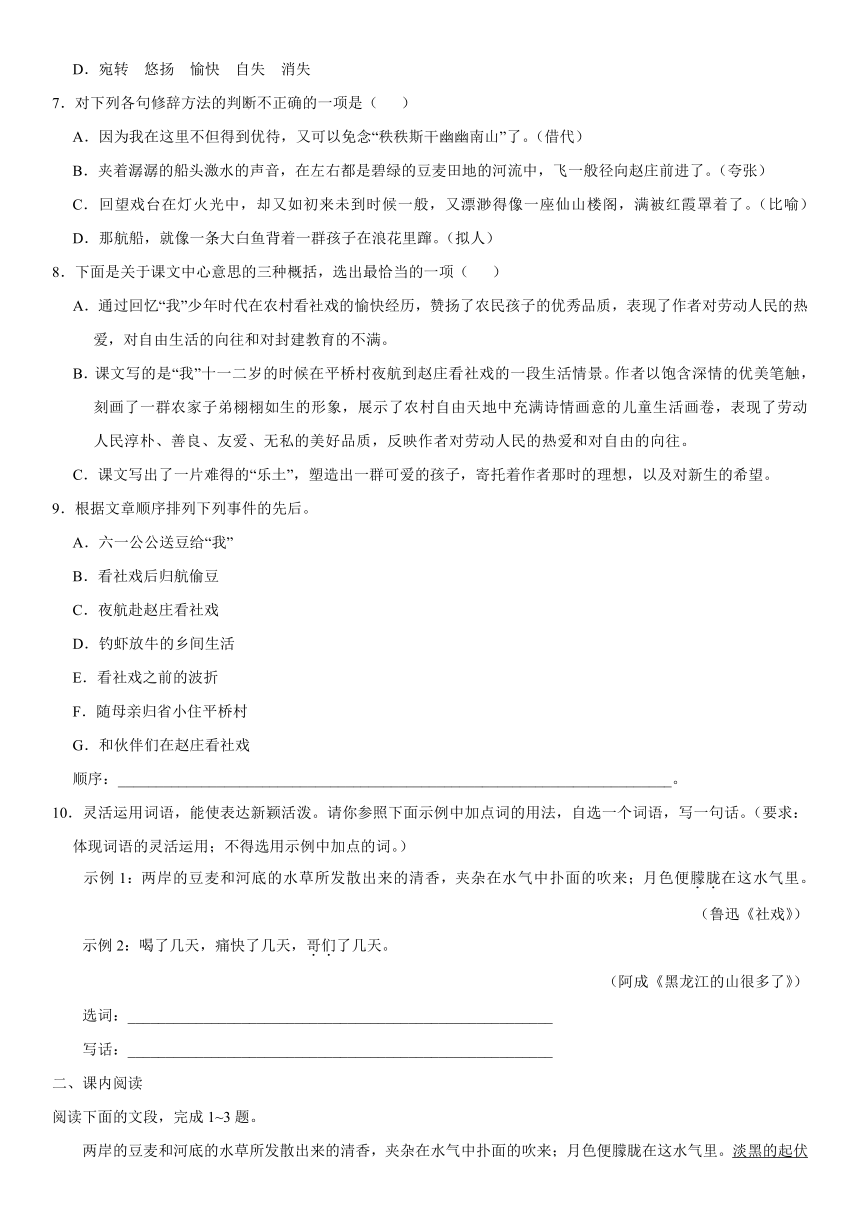

二、课内阅读

阅读下面的文段,完成1~3题。

两岸的豆麦和河底的水草所发散出来的清香,夹杂在水气中扑面的吹来;月色便朦胧在这水气里。淡黑的起伏的边山,仿佛是踊跃的铁的兽脊似的,都远远地向船尾跑去了,但我却还以为船慢。他们换了四回手。渐望见依稀的赵庄,而且似乎听到歌吹了,还有几点火,料想便是戏台,但或者也许是渔火。

那声音大概是横笛,___________________,___________________,使我的心也___________________,然而又自失起来,觉得要和他___________________在含着豆麦蕴藻之香的夜气里。

那火接近了,果然是渔火;我才记得先前望见的也不是赵庄。那是正对船头的一丛松柏林,我去年也曾经去游玩过,还看见破的石马倒在地上,一个石羊蹲在草里呢。过了那林,船便弯进了叉港,于是赵庄便真在眼前了。

1.文中空白处应填的词语是___________________、___________________、___________________、___________________。

2.指出文中下列词语的词性。

朦胧(______) 依稀(______)

也许(______) 然而(______)

和(______) 去年(______)

呢(______) 在(______)

3.选出对“似乎听到歌吹了”“也许是渔火”“那声音大概是横笛”三个句子中加粗的词理解正确的一项是( )

A.“似乎”“也许”表示猜测,“大概”表示基本肯定。

B.“似乎”表示猜测,“也许”“大概”均表示肯定。

C.“似乎”表示猜测,“也许”表示猜测的另一种可能性,“大概”表示有很大的可能性。

D.“似乎”“也许”“大概”都表示猜测。

4.这段文字行文缜密,前后多处照应。请将文段中相应的句子填写在相应的表格中。

前文交代的句子 后文相照应的句子

A. 那声音大概是横笛

或者也许是渔火 B.

C. 才记得先前望见的也不是赵庄

5.A.“但我还以为船慢”;B.“然而又自失起来”;C.“果然是渔火”;D.“于是赵庄就真在眼前了”。这四句分别表现了“我”去看戏途中的___________________、___________________、___________________、___________________的心理。

6.对这几段文字写景时的观察点和观察角度的分析正确的一项是( )

A.船上 仰视 B.岸上 平视

C.船上 平眺 D.岸上 眺望

7.选文中的景物描写是作者从视觉、听觉、嗅觉和触觉等方面展开的,请把有关语句摘抄在下面。

a.视觉方面描写的语句有_____________________________________________________

b.听觉方面描写的语句有_____________________________________________________

c.嗅觉方面描写的语句有_____________________________________________________

d.触觉方面描写的语句有_____________________________________________________

8.以景物描写衬托“我”急切心情的语句有_______________________________

9.对选段中画线的比喻句理解正确的一项是( )

A.船离开平桥村,行驶急速,“我”当时看戏心切,觉得起伏的“连山”像踊跃的兽脊,心中充满了向往。

B.这个比喻符合当时舟中观夜景的实际情形:因山势起伏,船行疾速,山色淡黑,群山极像“踊跃”的、“铁”青的巨兽的脊背,同时也写出了船速之快,看戏心切。

C.这个比喻将静止的景物写作流动的视景:连山起伏,静止不动,作者将其比作踊跃的兽脊,化静为动,形象生动。

D.这个比喻句写出了夜间山景的特点:群山起伏,山色淡黑,极像踊跃的野兽的脊背。

10.选段景物描写的作用是什么?

3、课外拓展阅读

(一)阅读下面的文字,完成下列小题。

看采茶戏

赖世春

采茶戏,顾名思义,当然与茶有关,由茶而生。明朝时期,在我盛产名茶的家乡九龙山茶区,茶农为了接待 "粤商茶客,常用采茶灯的形式即兴演出以采茶为内容的节目,故俗称“茶灯戏”“灯子戏”。又因它的角色过去一般是由三人(两旦一丑或生旦丑)组成,故又称“三脚戏” “三角班”。至二十世纪中叶,才统称为“采茶戏”。电视连续剧《长征》的主题曲采用的就是赣南采茶戏旋律。

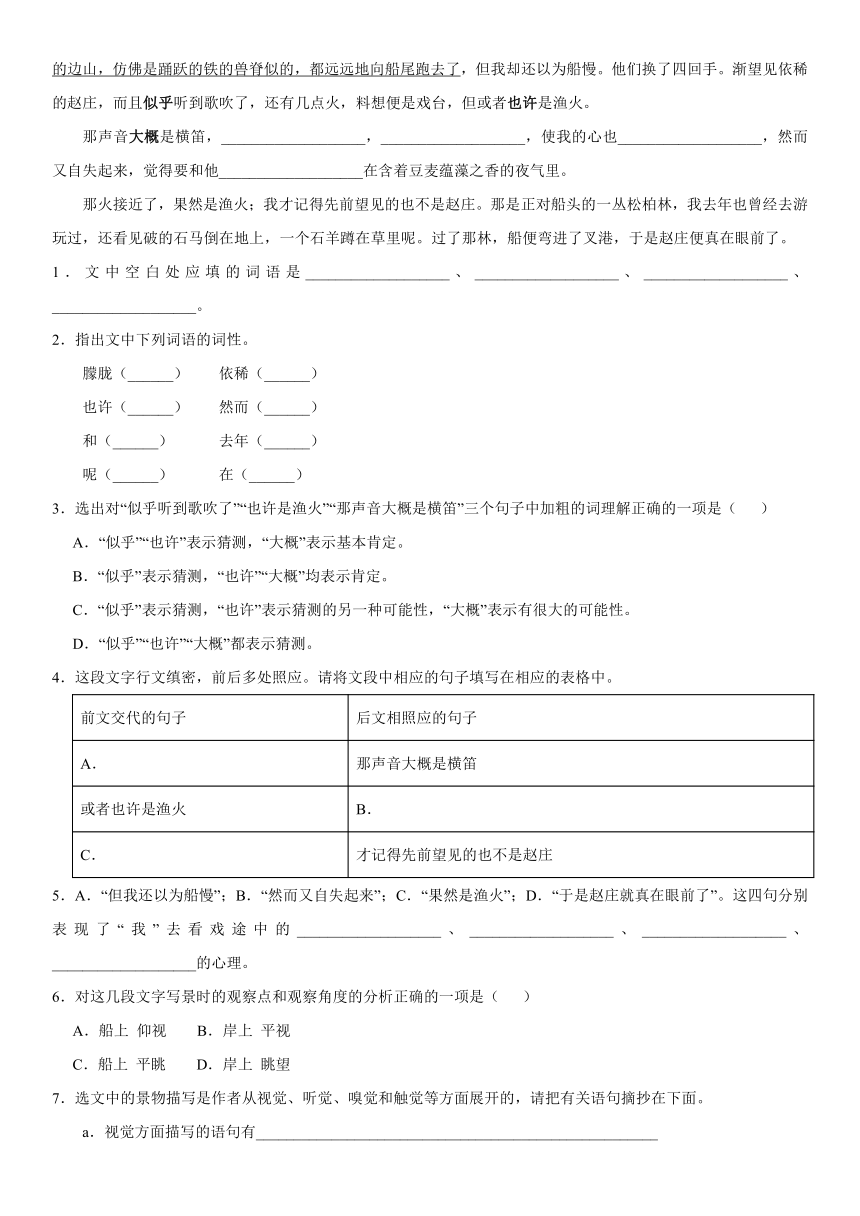

农闲时节一到,采茶戏便到了。每逢演出村里便张灯结彩,里里外外洋溢着一种喜庆的气氛,不亚于过大年。没等太阳落山,放牛娃就早早地吆喝着牛回家,一走到村口,便破着稚嫩的嗓门大叫:“看三角班啰……”喊声刚息,另一处又响起同样的欢呼声:“噢——噢

——看戏! ”大人们在这时候也叼着烟,预备收工了。

孩子们最早从饭桌上出来,袋子还鼓鼓的,装满米倮、番薯干等小食品。他们各自扯着父亲的衣襟,催促着上路。翻过一座幽暗的山冈,走过几段湿漉的田埂,依稀地听见了喇叭、小鼓的声音。接着,看见一团红红 的火光,夹杂着大人、小孩的各种喊声,那便是戏台了。 戏台很简陋:在一块平地上,用几根木桩搭起,上面铺上十多块木板。戏台下人头攒动,黑压压的一片。大人们早已坐好,只有小孩子不老实,老在旁边钻来钻去,惹得 大人们一声又一声地叫唤着。

戏开场了,上演的是《睄妹子》。一些曲目大人、小孩都非常熟悉,例如《补皮鞋》《钓?》《挖笋》《上广东》等。稍能懂事的孩子开口就会唱:“阿哥上广东呀,表妹妹。”“正月里,花里花朵开。”所以,只要合上的喇叭、二 胡、小鼓、笛子、土琵琶、钹一响,全场的人都能跟着调子哼起来。半场戏下来,大人们还在有滋有味地看着。小孩子不行了:瞌睡虫飞来了。他们伏在大人的腿上,呼着均匀的鼻息。

斗转星移,曰月更替,有着400多年历史的采茶戏 在赣南地区这块土地上已是生根发芽了,代代相传,几乎是家喻户晓。2010年5月,国务院公布首批518项国家级非物质文化遗产名录,赣南采茶戏榜上有名。

如今,春节或农闲时,放眼赣南各个乡村,到处可见 一个个采茶戏班。他们走着矮子步,甩着长水袖,唱着采茶调,替乡村百姓驱除劳累烦恼,送去笑声和欢乐,鲜活着山村的曰曰夜夜。

1.读完上文,请给“采荼戏”下个定义。

2.从第二至四段中概括出采茶戏的特点。

3.精读第三段,回答下列问题。

(1)为什么作者将看戏途中所经过的山冈、田埂等都作了详细的说明?

(2)采茶戏给孩子们带来的是什么?请结合这一段 文字进行分析。

4.如何理解文末画线句子的含义?

5.本文表达了作者怎样的情感?

(二)阅读下面的文章,回答问题。

淮安过年风俗记

①在淮安,一进腊月门,就有过年的气氛。过了冬至,日子飞快。十二月初八日吃腊八粥。制腊八粥用籼米、糯米各半,另加多种干果,如莲子、枣子、白果、核桃、龙眼、花生等,以及白糖、冰糖,根据各人口味,可以随嗜好加入煨煮。

②冬至,祭拜祖先。一过腊月二十,紧锣密鼓,大家忙过年。大扫除,将屋内屋外打扫干净,所有铜锡用具,皆去垢搽光,家家户户,焕然一新。之后贴春联、挂当、年画,更觉喜气洋洋。

③腊月二十四送灶,供麦芽糖、草料(稻草剪碎加黄豆),焚化送灶符。据说,麦芽糖可粘着灶王爷的嘴,让他上天少说话。草料是给他赶脚程用的。

④送灶多由家庭主妇拜送,然后至除夕日,再将灶王爷接回来,名曰“接灶”,俗谓“男不送灶,女不拜月”。为何有此说法,言人人殊,无从查考。

⑤三十晚上更忙。送了灶,就忙重阳旗子,就是重阳糕的那个旗子,跟人家多要些个,各个门上都要贴。事先准备好一根青蒜、重阳旗子、一个葫芦——葫芦上还要写字。世上说的:“瘟神老爷,本姓雷,不姓葫芦,就姓韦。”门上贴,窗户上贴,房门口贴,堂屋门口贴,被要盖大红的,并把对联全部贴好。

⑥据淮安夯轮寺巷杨老太说,三十晚上,在杨家祠堂还要悬影。杨家是个做官人家,男像是补褂朝珠,女像则为凤冠霞帔,好看呢,有不少幅,多少代下来了。那个亡人牌子,能装两大箱子。除夕晚上就“请出来”悬挂起来,叫做悬影。第二天早上,各房头都来磕头,敬香烛。中间条桌上,四个豆碟早已摆下来供奉(豆碟,就是高脚杯,底下三个足,上面是个盘子,底下一个座子,官宦人家特有的)。四个豆碟摆下来,当中一个漆器盒子,常供在那里,要供多少天呢。到二月二,就落影了。家族里面,各房头来人都到影像和亡人龛子跟前磕头。如老祖宅夯轮寺巷杨家、多子巷杨仲和家等等,他们都来老祖宅夯轮寺巷杨家祠堂磕祖迎头。

⑦除夕夜守岁,多有家族族长通宵守岁。有通宵不眠者,先辞岁,而后长辈给小辈压岁钱。除夕日,还大开赌禁,男女老少均可尽兴,喧闹通宵。但天未明,即需迎接天地。爆竹声由除夕晚至初一上午,此起彼伏,连续不断。

⑧正月初一早早起来,打扮得格格正正的,不然这个家也不像样子。人还要打扮好好的,堂屋内也清清亮亮的。遇见人都要都说些吉利话,弄个枣子给人家吃着,叫个早生贵子;弄个桔子,把人家吃着,叫个走局走局;弄个糕给人家吃着,叫个步步登高;弄个糖给人家吃着,叫个甜甜蜜蜜……都是吉利话。

⑨大年初五,过去淮安还有个风俗就是圆坟。如淮安夯轮寺巷杨家各房头都要到城东花庄、张家桥(在季桥)杨殿邦墓园祭祖圆坟。即日,一大早,多子巷杨家、城隍庙巷杨家、吕祖殿巷杨家、小观音寺巷杨家等杨氏家族,他们都到夯轮寺巷北街头集中,排一条街下来,伞扇轿亭、声势浩荡、车马簇簇,向城东花庄、张家桥出发,沿街挤满了人看杨家祭祖圆坟的队伍。

⑩正月初五,都要看皇历,出门向东迎财神,不是乱出行的!半夜子时开始接财神,燃放爆竹、松枝与接天地、架松门同时。沿街商店自此日开市,但所营为非日需品,其他有延至正月十六日才开市的。

?从初一至初七,天天要拜天灯,其中初六为人日,祭拜较为隆重。正月十五为元宵节,如遇年丰,工商业繁荣,往往举行灯会。各家争奇斗艳,竞悬彩灯,并派人持灯,参加花灯大会,锣鼓喧天,爆竹连鸣。

?正月初五至正月底,淮安盛行吃春酒。请酒对象多以新婚夫妇为主,遍及亲朋。像淮安大户人家杨寿康与谢荣芳夫妇在新婚时,就有十六家子亲戚请他们吃春酒。杨老太说:有舅太太家、姨太太家(又是叔婆)、姑太太家、本家,共十六家子。都有厨子,都是城里有名的大户人家,少则一二桌,多至六七桌。有时时间重叠,新郎新娘一日连赴数席。

?元宵后,还有二月二祭拜土地公。至此,过年声息偃止。

(高建平/文 有删减)

1.文章按照什么顺序展开叙述的?这样写有什么好处?

2.文章主要从哪些方面来阐述淮安过年风俗的?

3.请从说明文语言的角度分析下面句子中加点字的作用。

据淮安夯轮寺巷杨老太说,三十晚上,在杨家祠堂还要悬影。

(三)阅读下面的文章,回答问题。

故乡的年戏

马亚伟

①故乡的年戏,总是热闹而隆重。只要戏台搭起来,整个村庄都欢腾了。

②大人孩子们奔走相告:“看戏去喽!看戏去喽!”到那时,春节才真正有了年的味道。年戏是最能聚拢人的活动,村里几乎全民参与,A连六七十岁的老人都会穿得暖暖和和,到戏台下来看戏。乡村简陋的戏台,撑起一个绮丽的空中楼阁,才子佳人、王侯将相,水袖如云,像走马灯一样从戏台上晃过。

③戏台下,男女老少伸长脖子,侧头的,点头的,张大嘴巴的,摇头晃脑的,拍手叫好的,密密麻麻一片,全是陶醉的模样。小孩骑在大人的脖子上,鼻涕泡僵在风里。冰糖葫芦、棉花糖等各种零食,也给活动增添了几分热闹。午后暖暖的阳光大片大片铺开,温暖而安适,人便在饱满的光线里,心满意足地眯起了眼。

④记得有一次,我和小姨早早拿着凳子占了最佳位置,我们坐在前面看,后面有站着看的,还有踩到凳子上看的。小姨的对象也来了,他一会儿给我们买糖葫芦,一会儿给我们买炒花生,“鞍前马后”地“伺候”着。直到小姨说:“行了,坐下看戏吧!”他便坐在小姨的身边,一边看戏,一边看小姨。他的手还会偷偷牵一下小姨的手,然后两个人甜甜蜜蜜地笑笑。

⑤每当看戏时,我的视线穿越拥挤的观众,落到戏台上,眼里的景象霎时缤纷起来,舞台上旖旎的长襟水袖,背景里缤纷的秀阁绮窗,多么美啊!耳边响着各具特色的唱腔,生旦净丑各有风味。我最喜欢俏滴滴的花旦,举手投足活泼机灵,很惹人爱;还有花脸的唱腔,气韵颇有慷慨,痛快淋漓;还有优雅美丽的青衣,唱腔婉转悠长,极为动听。

⑥我的母亲曾经唱过几年戏,我从小耳濡目染,也非常喜欢戏曲。有一次,戏台上唱的是《大登殿》,王宝钏十年寒窑,终于拨云见日。“端端正正,正正端端,打坐在金銮……”演员的演唱字正腔圆,表情生动,非常有感染力。高潮之时,台下叫好声响成一片。演员的表演更加卖力了,完全沉浸在自己塑造的角色中。

⑦我的兴趣,更在于戏台上偶尔会出现的“奇幻效果”。我忘了是一出什么戏,戏台上喷出一阵烟雾,闪过几道亮光,一只蚌就变成了一位漂亮姑娘——蚌精。那个年代,这样的场景无异于如今的“豪华大片”。整个戏台因此变得瑰丽,梦幻,让人充满了无尽的想象。乡村戏台,仿佛是天上宫阙,演绎着另一个世界的悲欢离合,神奇而生动。

⑧花花绿绿的戏台,有板有眼的唱念做打,热热闹闹的人群,都那么让人怀恋。我多想再回到故乡,在故乡的戏台下,看一场年戏。

(选自《新华每日电讯》)

1.文章一开头就说:“故乡的年戏,总是热闹而隆重。只要戏台搭起来,整个村庄都欢腾了。”通读全文,说说作者是从哪些方面来表现“热闹”“欢腾”的。

2.读第③段中加点词语和画线句子,回答问题。

(1)“午后暖暖的阳光大片大片铺开”中“大片大片”改成“大片”好不好?为什么?

________________________________________________________________。

(2)请从描写角度赏析文中画线的句子。

________________________________________________________________。

3.有人说,本文的最后一段与鲁迅先生《社戏》中的结尾“真的,一直到现在,我实在再没有吃到那夜似的好豆,——也不再看到那夜似的好戏了”蕴含着相同的情感,请谈谈你的理解。

4.戏曲是中国传统文化的瑰宝。你的家乡有哪些地方戏?请写出其中的一种,并简述其主要特点。

参考答案

一、

【答案】C

【答案】D

【答案】A

【答案】B

【答案】D

【答案】B

【答案】D

【答案】B

【答案】顺序:FDECGBA

【答案】(示例1)农民 他穿衣很农民。

(示例2)雷锋 你比那雷锋还雷锋。

(示例3)公式 他办事太公式了。

二、课内阅读

【答案】宛转 悠扬 沉静 弥散

【答案】动词 形容词 副词 连词 介词 名词 助词 动词

【答案】D

【答案】A.似乎听到歌吹了 B.那火接近了,果然是渔火 C.渐望见依稀的赵庄

【答案】急切 陶醉 惊讶 惊喜

【答案】C

【答案】a月色便朦胧在这水气里;淡黑的起伏的连山;依稀的赵庄;几点火。b似乎听到歌吹了;那声音大概是横笛。c两岸的豆麦和河底的水草所发散出来的清香;含着豆麦蕴藻之香的夜气里。d(清香)夹杂在水气中扑面的吹来。

【答案】淡黑的起伏的连山,仿佛是踊跃地铁的兽瘠似的,都远远地向船尾跑去了,但我却还以为船慢。

【答案】B

【答案】表现了“我”对江南水乡美景的热爱,天真烂漫的童趣和看社戏愿望实现后的喜悦。

三、课外拓展阅读

(一)

【答案】采茶戏就是用采茶灯的形式即兴演出,以采茶为内容,一般由 三人组成的一种剧目。

【答案】—是农闲时节才唱;二是唱时村里会张灯结彩,很热闹;三是舞台简陋;四是唱的剧目大人小孩都会唱。

【答案】(1)写出了路途的遥远,从而突出了人们喜欢看社戏的热情。

(2)是欢乐。他们带上好吃的东西去看社戏,看戏时又在人群里钻来钻去,尽享热闹的快乐。

【答案】采茶戏为人们驱除了劳累烦恼,丰富了人们的精神生活,是受 欢迎的节目。

【答案】对民俗文化的赞美与热爱。

(二)

【答案】时间顺序。条理清晰的介绍了淮安过年风俗的全过程,使读者能够一目了然。

【答案】①初八吃腊八粥;②冬至祭祖;③腊月二十四送灶;④三十晚贴旗子、对联;⑤初一穿新衣拜年;⑥正月初五圆坟、迎财神;⑦吃春酒;⑧闹元宵。

【答案】一个“据”字强调了作者只是听老人说有这样一个风俗,作者并没有亲眼看过,也无从可考,体现了说明文语言的准确性。

(三)

【答案】看戏之前,大人小孩奔走相告;看戏中,男女老少沉醉其中;戏台下,青年男女卿卿我我;戏台上,演员卖力表扬;戏台上偶尔出现的“奇幻效果”。

【答案】(1)不好,“大片大片”运用了叠词,增强了语言的韵律感,读起来朗朗上口,富有音乐美,同时强调了看年戏时午后阳光的温暖舒适,也烘托了此时看年戏人的惬意。改后就没有了这种效果。(2)运用了动作、神态描写,写出了戏台下大人小孩看戏的沉醉入迷,也从侧面表现出戏台上表演的精彩,表现了“我”对故乡年戏的怀念。

【答案】都表达了作者对故乡及故乡人、故乡的淳朴风俗的怀念之情。

【答案】【示例】安徽黄梅戏:唱腔淳朴流畅,表演质朴细致。(本题不设统一答案,所写地方戏剧种类应与自己所处地域一致,表述清楚即可)

试卷第4页,总4页

一、语言文字运用

1.加点词语在句中含褒义色彩的是( )

A.外祖母很气恼,怪家里的人不早定,絮叨起来。

B.他们太怠慢,是待客的礼数里从来所没有的。

C.连夜渔的几个老渔父,也停了艇子看着喝采起来。

D.第二天,我向午才起来,并没有听到什么关系八公公盐柴事件的纠葛。

2.下列各句中,没有语病的一项是( )

A.保护并了解“社戏”这种传统艺术,是每个中国人义不容辞的责任。

B.我们是否能弘扬传统文化,关键在于各级部门的重视。

C.《社戏》的作者是闻名世界的中国作家鲁迅的作品。

D.《社戏》中有个聪明机智的人物双喜,文中对他有许多生动形象的语言描写和动作描写。

3.下面句子,表述正确的一项是( )

A.请永远保存向往和平、向往自由、向往未来的美好愿望,反对战争、专制和恐怖主义。

B.鲁迅先生的《从百草园到三味书屋》《故乡》《社戏》《背影》都是脍炙人口的散文名篇,值得我们反复阅读。

C.你既然身体欠佳,那你就打个电话,请半天假。

D.由于升学考试的竞争,迫使他们失去了本应该享有的这些权利。

4.下列词语中加点字注音全对的一项是( )

A.哄骗(hǒng) 闹哄(hong) 起哄(hōng) 叉港(chà)

B.潺潺(chán) 怠慢(dài) 不惮(dàn) 船橹(lǔ)

C.撺掇(cuān duó) 凫水(fú) 桕树(jiòu) 旺相(xiàng)

D.皎洁(jǎo) 归省(xǐng) 絮叨(xù) 舟楫(jí)

5.下列词语书写完全正确的一项是( )

A.绝壁 膝盖 脑怒 欺侮

B.困惑 挑剔 胆怯 委曲

C.叛徒 诚肯 鉴别 宛转

D.惊异 鞠躬 奖励 家眷

6.下列句子的空白处依次应填入的词语是( )

那声音大概是横笛,________,________,使我的心也________,然而又________起来,觉得要和他________在含着豆麦蕴藻之香的夜气里。

A.悠扬 宛转 愉快 自失 消失

B.宛转 悠扬 沉静 自失 弥散

C.悠扬 宛转 沉静 自失 弥散

D.宛转 悠扬 愉快 自失 消失

7.对下列各句修辞方法的判断不正确的一项是( )

A.因为我在这里不但得到优待,又可以免念“秩秩斯干幽幽南山”了。(借代)

B.夹着潺潺的船头激水的声音,在左右都是碧绿的豆麦田地的河流中,飞一般径向赵庄前进了。(夸张)

C.回望戏台在灯火光中,却又如初来未到时候一般,又漂渺得像一座仙山楼阁,满被红霞罩着了。(比喻)

D.那航船,就像一条大白鱼背着一群孩子在浪花里蹿。(拟人)

8.下面是关于课文中心意思的三种概括,选出最恰当的一项( )

A.通过回忆“我”少年时代在农村看社戏的愉快经历,赞扬了农民孩子的优秀品质,表现了作者对劳动人民的热爱,对自由生活的向往和对封建教育的不满。

B.课文写的是“我”十一二岁的时候在平桥村夜航到赵庄看社戏的一段生活情景。作者以饱含深情的优美笔触,刻画了一群农家子弟栩栩如生的形象,展示了农村自由天地中充满诗情画意的儿童生活画卷,表现了劳动人民淳朴、善良、友爱、无私的美好品质,反映作者对劳动人民的热爱和对自由的向往。

C.课文写出了一片难得的“乐土”,塑造出一群可爱的孩子,寄托着作者那时的理想,以及对新生的希望。

9.根据文章顺序排列下列事件的先后。

A.六一公公送豆给“我”

B.看社戏后归航偷豆

C.夜航赴赵庄看社戏

D.钓虾放牛的乡间生活

E.看社戏之前的波折

F.随母亲归省小住平桥村

G.和伙伴们在赵庄看社戏

顺序:_________________________________________________________________________。

10.灵活运用词语,能使表达新颖活泼。请你参照下面示例中加点词的用法,自选一个词语,写一句话。(要求:体现词语的灵活运用;不得选用示例中加点的词。)

示例1:两岸的豆麦和河底的水草所发散出来的清香,夹杂在水气中扑面的吹来;月色便朦胧在这水气里。

(鲁迅《社戏》)

示例2:喝了几天,痛快了几天,哥们了几天。

(阿成《黑龙江的山很多了》)

选词:________________________________________________________

写话:________________________________________________________

二、课内阅读

阅读下面的文段,完成1~3题。

两岸的豆麦和河底的水草所发散出来的清香,夹杂在水气中扑面的吹来;月色便朦胧在这水气里。淡黑的起伏的边山,仿佛是踊跃的铁的兽脊似的,都远远地向船尾跑去了,但我却还以为船慢。他们换了四回手。渐望见依稀的赵庄,而且似乎听到歌吹了,还有几点火,料想便是戏台,但或者也许是渔火。

那声音大概是横笛,___________________,___________________,使我的心也___________________,然而又自失起来,觉得要和他___________________在含着豆麦蕴藻之香的夜气里。

那火接近了,果然是渔火;我才记得先前望见的也不是赵庄。那是正对船头的一丛松柏林,我去年也曾经去游玩过,还看见破的石马倒在地上,一个石羊蹲在草里呢。过了那林,船便弯进了叉港,于是赵庄便真在眼前了。

1.文中空白处应填的词语是___________________、___________________、___________________、___________________。

2.指出文中下列词语的词性。

朦胧(______) 依稀(______)

也许(______) 然而(______)

和(______) 去年(______)

呢(______) 在(______)

3.选出对“似乎听到歌吹了”“也许是渔火”“那声音大概是横笛”三个句子中加粗的词理解正确的一项是( )

A.“似乎”“也许”表示猜测,“大概”表示基本肯定。

B.“似乎”表示猜测,“也许”“大概”均表示肯定。

C.“似乎”表示猜测,“也许”表示猜测的另一种可能性,“大概”表示有很大的可能性。

D.“似乎”“也许”“大概”都表示猜测。

4.这段文字行文缜密,前后多处照应。请将文段中相应的句子填写在相应的表格中。

前文交代的句子 后文相照应的句子

A. 那声音大概是横笛

或者也许是渔火 B.

C. 才记得先前望见的也不是赵庄

5.A.“但我还以为船慢”;B.“然而又自失起来”;C.“果然是渔火”;D.“于是赵庄就真在眼前了”。这四句分别表现了“我”去看戏途中的___________________、___________________、___________________、___________________的心理。

6.对这几段文字写景时的观察点和观察角度的分析正确的一项是( )

A.船上 仰视 B.岸上 平视

C.船上 平眺 D.岸上 眺望

7.选文中的景物描写是作者从视觉、听觉、嗅觉和触觉等方面展开的,请把有关语句摘抄在下面。

a.视觉方面描写的语句有_____________________________________________________

b.听觉方面描写的语句有_____________________________________________________

c.嗅觉方面描写的语句有_____________________________________________________

d.触觉方面描写的语句有_____________________________________________________

8.以景物描写衬托“我”急切心情的语句有_______________________________

9.对选段中画线的比喻句理解正确的一项是( )

A.船离开平桥村,行驶急速,“我”当时看戏心切,觉得起伏的“连山”像踊跃的兽脊,心中充满了向往。

B.这个比喻符合当时舟中观夜景的实际情形:因山势起伏,船行疾速,山色淡黑,群山极像“踊跃”的、“铁”青的巨兽的脊背,同时也写出了船速之快,看戏心切。

C.这个比喻将静止的景物写作流动的视景:连山起伏,静止不动,作者将其比作踊跃的兽脊,化静为动,形象生动。

D.这个比喻句写出了夜间山景的特点:群山起伏,山色淡黑,极像踊跃的野兽的脊背。

10.选段景物描写的作用是什么?

3、课外拓展阅读

(一)阅读下面的文字,完成下列小题。

看采茶戏

赖世春

采茶戏,顾名思义,当然与茶有关,由茶而生。明朝时期,在我盛产名茶的家乡九龙山茶区,茶农为了接待 "粤商茶客,常用采茶灯的形式即兴演出以采茶为内容的节目,故俗称“茶灯戏”“灯子戏”。又因它的角色过去一般是由三人(两旦一丑或生旦丑)组成,故又称“三脚戏” “三角班”。至二十世纪中叶,才统称为“采茶戏”。电视连续剧《长征》的主题曲采用的就是赣南采茶戏旋律。

农闲时节一到,采茶戏便到了。每逢演出村里便张灯结彩,里里外外洋溢着一种喜庆的气氛,不亚于过大年。没等太阳落山,放牛娃就早早地吆喝着牛回家,一走到村口,便破着稚嫩的嗓门大叫:“看三角班啰……”喊声刚息,另一处又响起同样的欢呼声:“噢——噢

——看戏! ”大人们在这时候也叼着烟,预备收工了。

孩子们最早从饭桌上出来,袋子还鼓鼓的,装满米倮、番薯干等小食品。他们各自扯着父亲的衣襟,催促着上路。翻过一座幽暗的山冈,走过几段湿漉的田埂,依稀地听见了喇叭、小鼓的声音。接着,看见一团红红 的火光,夹杂着大人、小孩的各种喊声,那便是戏台了。 戏台很简陋:在一块平地上,用几根木桩搭起,上面铺上十多块木板。戏台下人头攒动,黑压压的一片。大人们早已坐好,只有小孩子不老实,老在旁边钻来钻去,惹得 大人们一声又一声地叫唤着。

戏开场了,上演的是《睄妹子》。一些曲目大人、小孩都非常熟悉,例如《补皮鞋》《钓?》《挖笋》《上广东》等。稍能懂事的孩子开口就会唱:“阿哥上广东呀,表妹妹。”“正月里,花里花朵开。”所以,只要合上的喇叭、二 胡、小鼓、笛子、土琵琶、钹一响,全场的人都能跟着调子哼起来。半场戏下来,大人们还在有滋有味地看着。小孩子不行了:瞌睡虫飞来了。他们伏在大人的腿上,呼着均匀的鼻息。

斗转星移,曰月更替,有着400多年历史的采茶戏 在赣南地区这块土地上已是生根发芽了,代代相传,几乎是家喻户晓。2010年5月,国务院公布首批518项国家级非物质文化遗产名录,赣南采茶戏榜上有名。

如今,春节或农闲时,放眼赣南各个乡村,到处可见 一个个采茶戏班。他们走着矮子步,甩着长水袖,唱着采茶调,替乡村百姓驱除劳累烦恼,送去笑声和欢乐,鲜活着山村的曰曰夜夜。

1.读完上文,请给“采荼戏”下个定义。

2.从第二至四段中概括出采茶戏的特点。

3.精读第三段,回答下列问题。

(1)为什么作者将看戏途中所经过的山冈、田埂等都作了详细的说明?

(2)采茶戏给孩子们带来的是什么?请结合这一段 文字进行分析。

4.如何理解文末画线句子的含义?

5.本文表达了作者怎样的情感?

(二)阅读下面的文章,回答问题。

淮安过年风俗记

①在淮安,一进腊月门,就有过年的气氛。过了冬至,日子飞快。十二月初八日吃腊八粥。制腊八粥用籼米、糯米各半,另加多种干果,如莲子、枣子、白果、核桃、龙眼、花生等,以及白糖、冰糖,根据各人口味,可以随嗜好加入煨煮。

②冬至,祭拜祖先。一过腊月二十,紧锣密鼓,大家忙过年。大扫除,将屋内屋外打扫干净,所有铜锡用具,皆去垢搽光,家家户户,焕然一新。之后贴春联、挂当、年画,更觉喜气洋洋。

③腊月二十四送灶,供麦芽糖、草料(稻草剪碎加黄豆),焚化送灶符。据说,麦芽糖可粘着灶王爷的嘴,让他上天少说话。草料是给他赶脚程用的。

④送灶多由家庭主妇拜送,然后至除夕日,再将灶王爷接回来,名曰“接灶”,俗谓“男不送灶,女不拜月”。为何有此说法,言人人殊,无从查考。

⑤三十晚上更忙。送了灶,就忙重阳旗子,就是重阳糕的那个旗子,跟人家多要些个,各个门上都要贴。事先准备好一根青蒜、重阳旗子、一个葫芦——葫芦上还要写字。世上说的:“瘟神老爷,本姓雷,不姓葫芦,就姓韦。”门上贴,窗户上贴,房门口贴,堂屋门口贴,被要盖大红的,并把对联全部贴好。

⑥据淮安夯轮寺巷杨老太说,三十晚上,在杨家祠堂还要悬影。杨家是个做官人家,男像是补褂朝珠,女像则为凤冠霞帔,好看呢,有不少幅,多少代下来了。那个亡人牌子,能装两大箱子。除夕晚上就“请出来”悬挂起来,叫做悬影。第二天早上,各房头都来磕头,敬香烛。中间条桌上,四个豆碟早已摆下来供奉(豆碟,就是高脚杯,底下三个足,上面是个盘子,底下一个座子,官宦人家特有的)。四个豆碟摆下来,当中一个漆器盒子,常供在那里,要供多少天呢。到二月二,就落影了。家族里面,各房头来人都到影像和亡人龛子跟前磕头。如老祖宅夯轮寺巷杨家、多子巷杨仲和家等等,他们都来老祖宅夯轮寺巷杨家祠堂磕祖迎头。

⑦除夕夜守岁,多有家族族长通宵守岁。有通宵不眠者,先辞岁,而后长辈给小辈压岁钱。除夕日,还大开赌禁,男女老少均可尽兴,喧闹通宵。但天未明,即需迎接天地。爆竹声由除夕晚至初一上午,此起彼伏,连续不断。

⑧正月初一早早起来,打扮得格格正正的,不然这个家也不像样子。人还要打扮好好的,堂屋内也清清亮亮的。遇见人都要都说些吉利话,弄个枣子给人家吃着,叫个早生贵子;弄个桔子,把人家吃着,叫个走局走局;弄个糕给人家吃着,叫个步步登高;弄个糖给人家吃着,叫个甜甜蜜蜜……都是吉利话。

⑨大年初五,过去淮安还有个风俗就是圆坟。如淮安夯轮寺巷杨家各房头都要到城东花庄、张家桥(在季桥)杨殿邦墓园祭祖圆坟。即日,一大早,多子巷杨家、城隍庙巷杨家、吕祖殿巷杨家、小观音寺巷杨家等杨氏家族,他们都到夯轮寺巷北街头集中,排一条街下来,伞扇轿亭、声势浩荡、车马簇簇,向城东花庄、张家桥出发,沿街挤满了人看杨家祭祖圆坟的队伍。

⑩正月初五,都要看皇历,出门向东迎财神,不是乱出行的!半夜子时开始接财神,燃放爆竹、松枝与接天地、架松门同时。沿街商店自此日开市,但所营为非日需品,其他有延至正月十六日才开市的。

?从初一至初七,天天要拜天灯,其中初六为人日,祭拜较为隆重。正月十五为元宵节,如遇年丰,工商业繁荣,往往举行灯会。各家争奇斗艳,竞悬彩灯,并派人持灯,参加花灯大会,锣鼓喧天,爆竹连鸣。

?正月初五至正月底,淮安盛行吃春酒。请酒对象多以新婚夫妇为主,遍及亲朋。像淮安大户人家杨寿康与谢荣芳夫妇在新婚时,就有十六家子亲戚请他们吃春酒。杨老太说:有舅太太家、姨太太家(又是叔婆)、姑太太家、本家,共十六家子。都有厨子,都是城里有名的大户人家,少则一二桌,多至六七桌。有时时间重叠,新郎新娘一日连赴数席。

?元宵后,还有二月二祭拜土地公。至此,过年声息偃止。

(高建平/文 有删减)

1.文章按照什么顺序展开叙述的?这样写有什么好处?

2.文章主要从哪些方面来阐述淮安过年风俗的?

3.请从说明文语言的角度分析下面句子中加点字的作用。

据淮安夯轮寺巷杨老太说,三十晚上,在杨家祠堂还要悬影。

(三)阅读下面的文章,回答问题。

故乡的年戏

马亚伟

①故乡的年戏,总是热闹而隆重。只要戏台搭起来,整个村庄都欢腾了。

②大人孩子们奔走相告:“看戏去喽!看戏去喽!”到那时,春节才真正有了年的味道。年戏是最能聚拢人的活动,村里几乎全民参与,A连六七十岁的老人都会穿得暖暖和和,到戏台下来看戏。乡村简陋的戏台,撑起一个绮丽的空中楼阁,才子佳人、王侯将相,水袖如云,像走马灯一样从戏台上晃过。

③戏台下,男女老少伸长脖子,侧头的,点头的,张大嘴巴的,摇头晃脑的,拍手叫好的,密密麻麻一片,全是陶醉的模样。小孩骑在大人的脖子上,鼻涕泡僵在风里。冰糖葫芦、棉花糖等各种零食,也给活动增添了几分热闹。午后暖暖的阳光大片大片铺开,温暖而安适,人便在饱满的光线里,心满意足地眯起了眼。

④记得有一次,我和小姨早早拿着凳子占了最佳位置,我们坐在前面看,后面有站着看的,还有踩到凳子上看的。小姨的对象也来了,他一会儿给我们买糖葫芦,一会儿给我们买炒花生,“鞍前马后”地“伺候”着。直到小姨说:“行了,坐下看戏吧!”他便坐在小姨的身边,一边看戏,一边看小姨。他的手还会偷偷牵一下小姨的手,然后两个人甜甜蜜蜜地笑笑。

⑤每当看戏时,我的视线穿越拥挤的观众,落到戏台上,眼里的景象霎时缤纷起来,舞台上旖旎的长襟水袖,背景里缤纷的秀阁绮窗,多么美啊!耳边响着各具特色的唱腔,生旦净丑各有风味。我最喜欢俏滴滴的花旦,举手投足活泼机灵,很惹人爱;还有花脸的唱腔,气韵颇有慷慨,痛快淋漓;还有优雅美丽的青衣,唱腔婉转悠长,极为动听。

⑥我的母亲曾经唱过几年戏,我从小耳濡目染,也非常喜欢戏曲。有一次,戏台上唱的是《大登殿》,王宝钏十年寒窑,终于拨云见日。“端端正正,正正端端,打坐在金銮……”演员的演唱字正腔圆,表情生动,非常有感染力。高潮之时,台下叫好声响成一片。演员的表演更加卖力了,完全沉浸在自己塑造的角色中。

⑦我的兴趣,更在于戏台上偶尔会出现的“奇幻效果”。我忘了是一出什么戏,戏台上喷出一阵烟雾,闪过几道亮光,一只蚌就变成了一位漂亮姑娘——蚌精。那个年代,这样的场景无异于如今的“豪华大片”。整个戏台因此变得瑰丽,梦幻,让人充满了无尽的想象。乡村戏台,仿佛是天上宫阙,演绎着另一个世界的悲欢离合,神奇而生动。

⑧花花绿绿的戏台,有板有眼的唱念做打,热热闹闹的人群,都那么让人怀恋。我多想再回到故乡,在故乡的戏台下,看一场年戏。

(选自《新华每日电讯》)

1.文章一开头就说:“故乡的年戏,总是热闹而隆重。只要戏台搭起来,整个村庄都欢腾了。”通读全文,说说作者是从哪些方面来表现“热闹”“欢腾”的。

2.读第③段中加点词语和画线句子,回答问题。

(1)“午后暖暖的阳光大片大片铺开”中“大片大片”改成“大片”好不好?为什么?

________________________________________________________________。

(2)请从描写角度赏析文中画线的句子。

________________________________________________________________。

3.有人说,本文的最后一段与鲁迅先生《社戏》中的结尾“真的,一直到现在,我实在再没有吃到那夜似的好豆,——也不再看到那夜似的好戏了”蕴含着相同的情感,请谈谈你的理解。

4.戏曲是中国传统文化的瑰宝。你的家乡有哪些地方戏?请写出其中的一种,并简述其主要特点。

参考答案

一、

【答案】C

【答案】D

【答案】A

【答案】B

【答案】D

【答案】B

【答案】D

【答案】B

【答案】顺序:FDECGBA

【答案】(示例1)农民 他穿衣很农民。

(示例2)雷锋 你比那雷锋还雷锋。

(示例3)公式 他办事太公式了。

二、课内阅读

【答案】宛转 悠扬 沉静 弥散

【答案】动词 形容词 副词 连词 介词 名词 助词 动词

【答案】D

【答案】A.似乎听到歌吹了 B.那火接近了,果然是渔火 C.渐望见依稀的赵庄

【答案】急切 陶醉 惊讶 惊喜

【答案】C

【答案】a月色便朦胧在这水气里;淡黑的起伏的连山;依稀的赵庄;几点火。b似乎听到歌吹了;那声音大概是横笛。c两岸的豆麦和河底的水草所发散出来的清香;含着豆麦蕴藻之香的夜气里。d(清香)夹杂在水气中扑面的吹来。

【答案】淡黑的起伏的连山,仿佛是踊跃地铁的兽瘠似的,都远远地向船尾跑去了,但我却还以为船慢。

【答案】B

【答案】表现了“我”对江南水乡美景的热爱,天真烂漫的童趣和看社戏愿望实现后的喜悦。

三、课外拓展阅读

(一)

【答案】采茶戏就是用采茶灯的形式即兴演出,以采茶为内容,一般由 三人组成的一种剧目。

【答案】—是农闲时节才唱;二是唱时村里会张灯结彩,很热闹;三是舞台简陋;四是唱的剧目大人小孩都会唱。

【答案】(1)写出了路途的遥远,从而突出了人们喜欢看社戏的热情。

(2)是欢乐。他们带上好吃的东西去看社戏,看戏时又在人群里钻来钻去,尽享热闹的快乐。

【答案】采茶戏为人们驱除了劳累烦恼,丰富了人们的精神生活,是受 欢迎的节目。

【答案】对民俗文化的赞美与热爱。

(二)

【答案】时间顺序。条理清晰的介绍了淮安过年风俗的全过程,使读者能够一目了然。

【答案】①初八吃腊八粥;②冬至祭祖;③腊月二十四送灶;④三十晚贴旗子、对联;⑤初一穿新衣拜年;⑥正月初五圆坟、迎财神;⑦吃春酒;⑧闹元宵。

【答案】一个“据”字强调了作者只是听老人说有这样一个风俗,作者并没有亲眼看过,也无从可考,体现了说明文语言的准确性。

(三)

【答案】看戏之前,大人小孩奔走相告;看戏中,男女老少沉醉其中;戏台下,青年男女卿卿我我;戏台上,演员卖力表扬;戏台上偶尔出现的“奇幻效果”。

【答案】(1)不好,“大片大片”运用了叠词,增强了语言的韵律感,读起来朗朗上口,富有音乐美,同时强调了看年戏时午后阳光的温暖舒适,也烘托了此时看年戏人的惬意。改后就没有了这种效果。(2)运用了动作、神态描写,写出了戏台下大人小孩看戏的沉醉入迷,也从侧面表现出戏台上表演的精彩,表现了“我”对故乡年戏的怀念。

【答案】都表达了作者对故乡及故乡人、故乡的淳朴风俗的怀念之情。

【答案】【示例】安徽黄梅戏:唱腔淳朴流畅,表演质朴细致。(本题不设统一答案,所写地方戏剧种类应与自己所处地域一致,表述清楚即可)

试卷第4页,总4页

同课章节目录

- 第一单元

- 1 社戏

- 2 回延安

- 3*安塞腰鼓

- 4*灯笼

- 写作 学习仿写

- 口语交际 应对

- 第二单元

- 5 大自然的语言

- 6 阿西莫夫短文两篇

- 7*大雁归来

- 8*时间的脚印

- 写作 说明的顺序

- 第三单元

- 9 桃花源记

- 10 小石潭记

- 11*核舟记

- 12《诗经》二首

- 写作 学写读后感

- 名著导读 《傅雷家书》:选择性阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 任务一 学习演讲词

- 13 最后一次讲演

- 14 应有格物致知精神

- 15 我一生中的重要抉择

- 16 庆祝奥林匹克运动复兴25周年

- 任务二 撰写演讲稿

- 任务三 举办演讲比赛

- 第五单元

- 17 壶口瀑布

- 18 在长江源头各拉丹冬

- 19*登勃朗峰

- 20*一滴水经过丽江

- 写作 学写游记

- 口语交际 即席讲话

- 第六单元

- 21 《庄子》二则

- 22 《礼记》二则

- 23* 马说

- 24 唐诗三首

- 写作 学写故事

- 名著导读 《钢铁是怎样炼成的》:摘抄和做笔记

- 课外古诗词诵读