第18课科技文化成就 课件(共32张PPT)

文档属性

| 名称 | 第18课科技文化成就 课件(共32张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 12.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2019-02-18 18:39:44 | ||

图片预览

文档简介

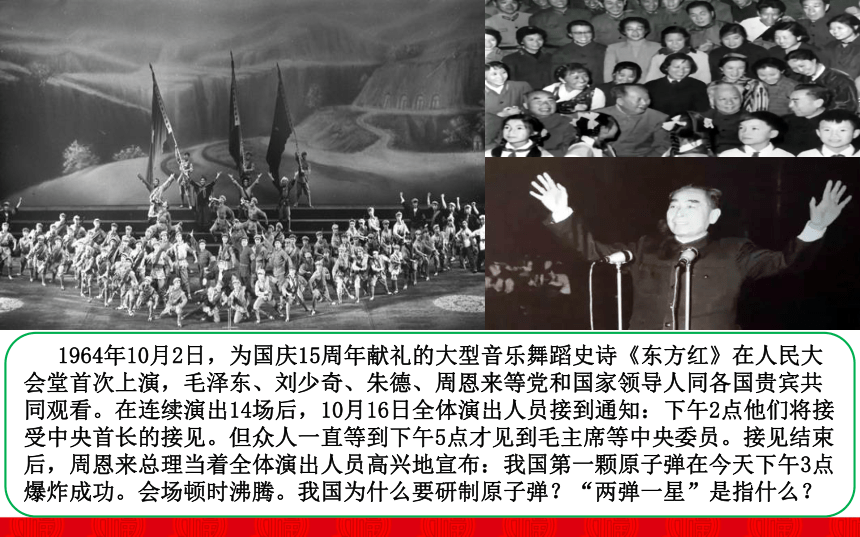

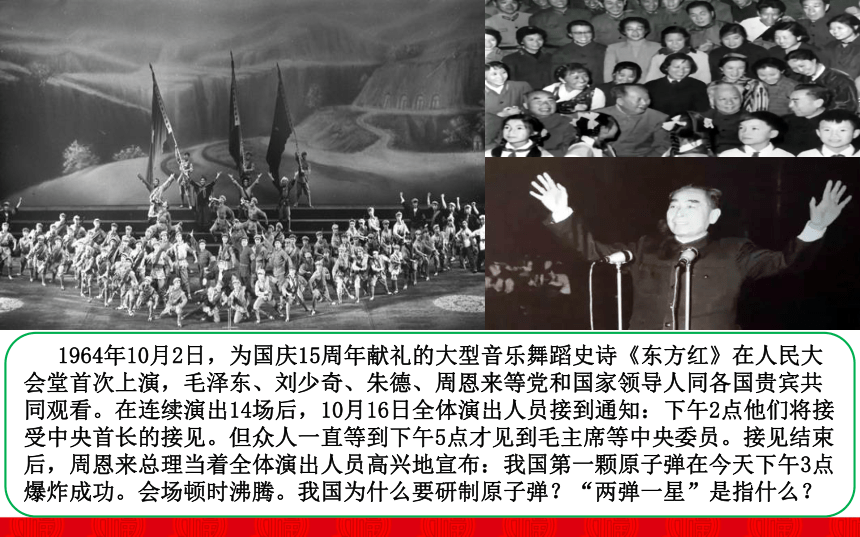

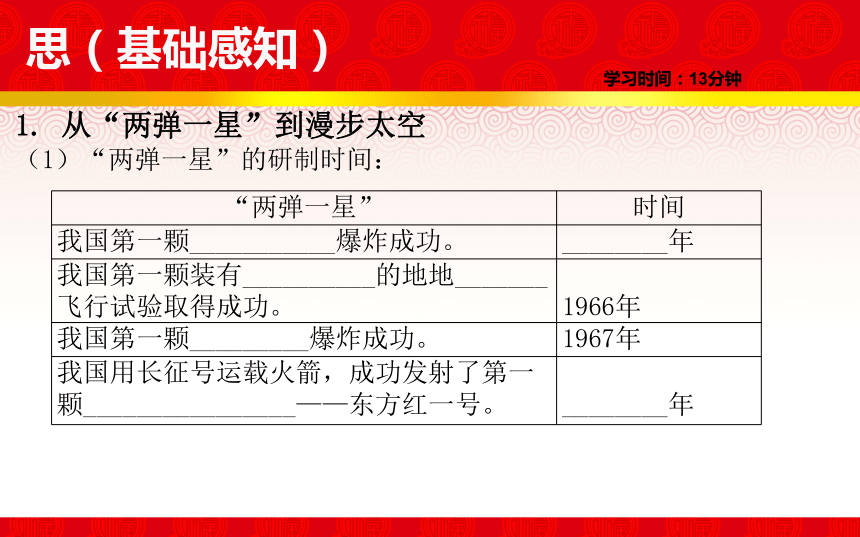

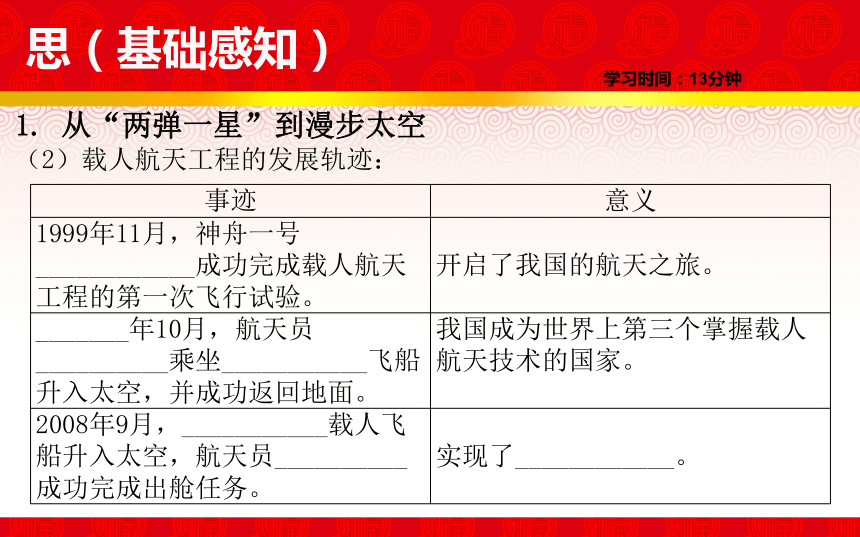

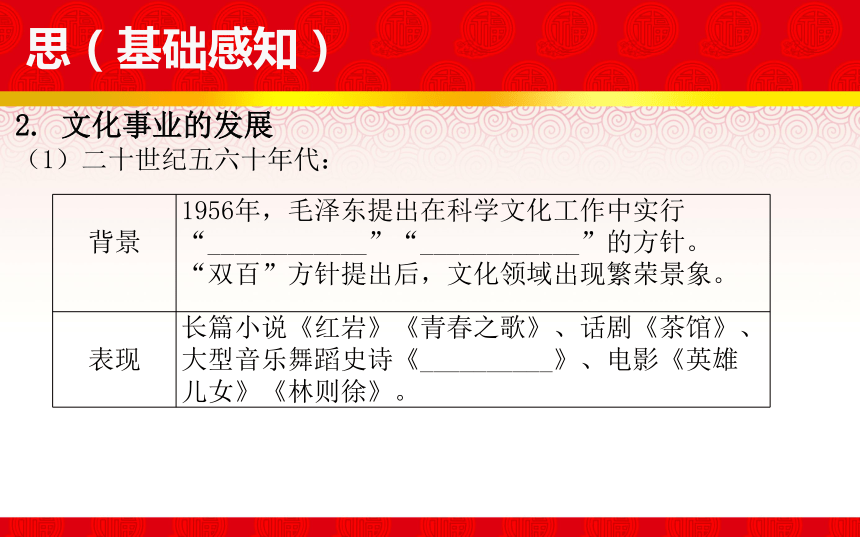

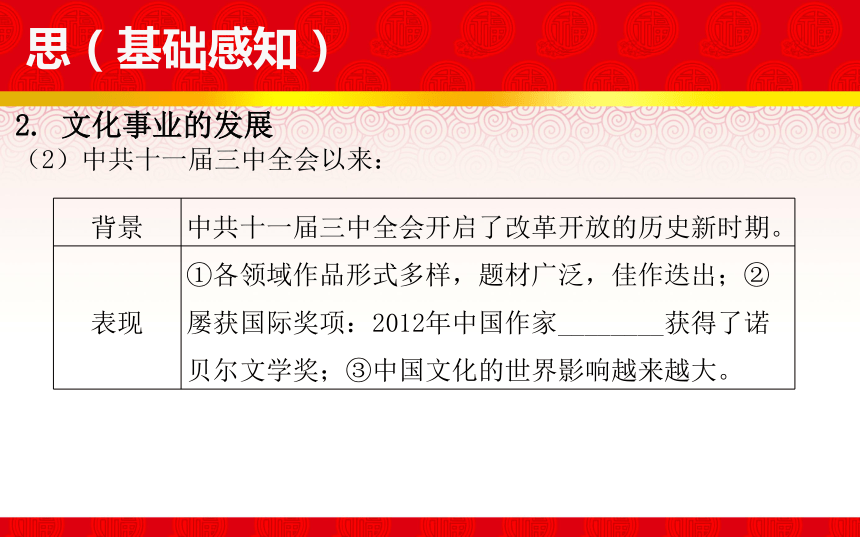

课件33张PPT。导导学习时间:2分钟第十八课 科技文化成就学习目标1、识记“两弹一星”的含义及其研制的时间,认识我国研制“两弹一星”的原因;叙述载人航天工程的发展轨迹;了解杂交水稻和青蒿素的发明过程,体会科学力量的重要性;知道“双百方针”,叙述我国文化事业的发展成就。2、列表归纳“两弹一星”的研制时间和载人航天工程的发展轨迹;利用有关文字、图片和影像,了解杂交水稻和青蒿素的发明过程;列表归纳我国文化事业的发展成就,鉴赏部分优秀文艺作品。3、理解科学技术和文化发展的重要性,培养尊重知识、崇尚科学、开拓创新的精神;通过学习我国科技文化成就,坚定文化自信,培养民族自豪感和自信心。重点:“两弹一星”的研制及其原因;“双百”方针及其作用难点:理解科学技术和文化发展的重要性思(基础感知)学习时间:13分钟1. 从“两弹一星”到漫步太空

(1)“两弹一星”的研制时间:思(基础感知)学习时间:13分钟1. 从“两弹一星”到漫步太空

(2)载人航天工程的发展轨迹:思(基础感知)2. 文化事业的发展

(1)二十世纪五六十年代:思(基础感知)2. 文化事业的发展

(2)中共十一届三中全会以来:学习时间:7分钟议(深入学习)1. 阅读下列材料,结合所学,分析我国研制“两弹一星”的原因,认识科学技术的重要性。材料一:我们现在已经比过去强,以后还要比现在强,不但要有更多的的飞机和大炮,而且还要有原子弹。在今天的世界上,我们要不受人家欺负,就不能没有这个东西。

——毛泽东《论十大关系》材料二:社会生产力有这样巨大的发展,劳动生产率有这样大幅度的提高,靠的是什么,最主要的是靠科学的力量、技术的力量。

——邓小平《在全国科学大会开幕式上的讲话》

科技是国之利器,国家赖之以强,企业赖之以赢,人民生活赖之以好。中国要强,中国人民生活要好,必须有强大科技。

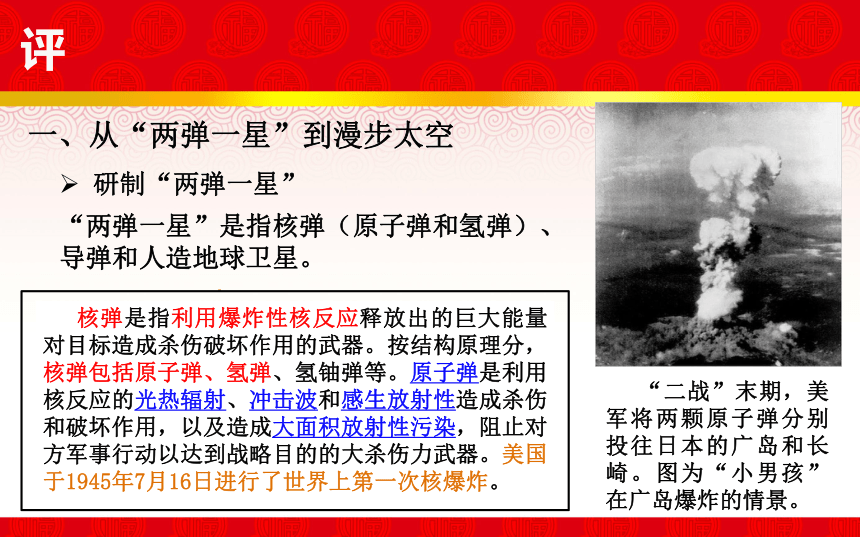

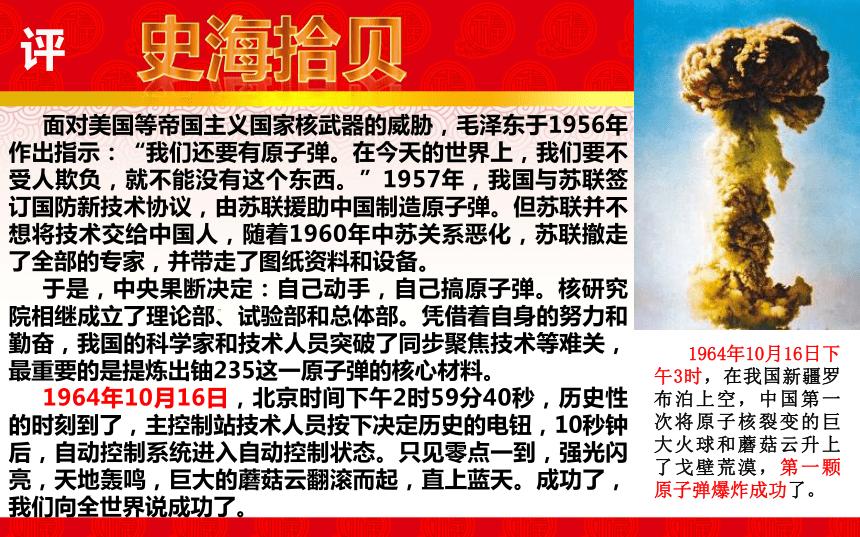

——习近平《为建设世界科技强国而奋斗》 学习时间:7分钟展国内:建国初期,科技落后,国防建设急需加强。国际:美国敌视中国,中苏关系交恶,国家安全受到威胁。(1)依据材料一,结合所学内容,指出新中国研制“两弹一星”的国内和国际背景。1. 阅读下列材料,结合所学,分析我国研制“两弹一星”的原因,认识科学技术的重要性。(2)材料二分别从哪两个角度说明了科学技术的重要性?社会生产力和综合国力。评一、从“两弹一星”到漫步太空研制“两弹一星”“两弹一星”是指核弹(原子弹和氢弹)、导弹和人造地球卫星。“二战”末期,美军将两颗原子弹分别投往日本的广岛和长崎。图为“小男孩”在广岛爆炸的情景。评史海拾贝面对美国等帝国主义国家核武器的威胁,毛泽东于1956年作出指示:“我们还要有原子弹。在今天的世界上,我们要不受人欺负,就不能没有这个东西。”1957年,我国与苏联签订国防新技术协议,由苏联援助中国制造原子弹。但苏联并不想将技术交给中国人,随着1960年中苏关系恶化,苏联撤走了全部的专家,并带走了图纸资料和设备。

于是,中央果断决定:自己动手,自己搞原子弹。核研究院相继成立了理论部、试验部和总体部。凭借着自身的努力和勤奋,我国的科学家和技术人员突破了同步聚焦技术等难关,最重要的是提炼出铀235这一原子弹的核心材料。

1964年10月16日,北京时间下午2时59分40秒,历史性的时刻到了,主控制站技术人员按下决定历史的电钮,10秒钟后,自动控制系统进入自动控制状态。只见零点一到,强光闪亮,天地轰鸣,巨大的蘑菇云翻滚而起,直上蓝天。成功了,我们向全世界说成功了。1964年10月16日下午3时,在我国新疆罗布泊上空,中国第一次将原子核裂变的巨大火球和蘑菇云升上了戈壁荒漠,第一颗原子弹爆炸成功了。评一、从“两弹一星”到漫步太空研制“两弹一星”“两弹一星”是指核弹(原子弹和氢弹)、导弹和人造地球卫星。1952年11月1日凌晨,美国在南太平洋成功爆炸了第一颗氢弹,其威力相当于广岛原子弹威力的近500倍。评史海拾贝1958年6月21日,毛泽东就提出:“搞一点原子弹、氢弹、洲际导弹,我看有十年功夫是完全可能的。原子弹要有,氢弹也要快。”

1964年10月,在完成了原子弹的研制工作后,核武器研究所抽出部分理论研究人员,全面开展氢弹的理论研究。最初形成了两种思路:一是邓稼先率领的理论部提出的原子弹“加强型”的氢弹;二是黄祖洽、于敏在预研时提出的设想。1965年在计算机的帮助下,于敏团队终于找到了解决自持热核反应所需的关键条件。1966年底氢弹原理试验取得成功。为争取抢在法国前,中央专委批准在1967年7月1日前进行全当量氢弹试验。

1967年6月17日8时20分,由轰—6甲型飞机空投的我国第一颗氢弹爆炸成功。从第一颗原子弹试验成功到第一颗氢弹试验成功,美国用了8年零6个月,苏联用了4年,英国用了4年零7个月,法国用了8年零6个月,而我国只用了2年零8个月,发展速度是最快的。1967年6月17日上午8时20分,一架小型战机在新疆罗布泊上空投下降落伞,在距地面约3000米时,伞包爆炸,伴随着巨大响声,空中升腾起蘑菇云——中国第一颗氢弹爆炸试验成功!评一、从“两弹一星”到漫步太空研制“两弹一星”“两弹一星”是指核弹(原子弹和氢弹)、导弹和人造地球卫星。“二战”末期,德国总共发射了3745枚V-2导弹,其中有1115枚击中英国本土,共炸死2724人,炸伤6476人。评科技展厅1960年11月5日,东风-1号近程地地战略导弹发射成功。1964年6月29日,东风-2号中程地地战略导弹发射成功。1966年10月27日东风-2A导弹携带原子弹弹头击中目标。1970年1月30日,东风-4号远程地地战略导弹发射成功。1980年2月,东风-5号洲际地地战略导弹发射成功。1983年,该型导弹经过改进,命名为东风-5A。评一、从“两弹一星”到漫步太空研制“两弹一星”“两弹一星”是指核弹(原子弹和氢弹)、导弹和人造地球卫星。1957年10月4日,前苏联发射了世界上第一颗人造地球卫星“斯普特尼克1号”,人类从此进入了利用航天器探索外层空间的新时代。评史海拾贝1957年10月4日,苏联发射了世界上首颗人造地球卫星。这颗卫星的直径只有580毫米,重83.6千克。1958年,毛泽东指出:“苏联人造卫星上天,我们也要搞人造卫星,我们也要搞一点,要搞就搞得大一点。”

后来,在钱学森的提议下,我国在1965年将人造地球卫星列为国家尖端技术发展的一项重大任务。经过讨论,这颗人造地球卫星被命名为“东方红一号”,发射时间被定在1970年。对该人造卫星的总体要求是:“上得去,抓得住,听得到,看得见”。所谓“上得去”就是首先要保证卫星飞上天;“抓得住”就是卫星上天以后地面设备能对卫星实施测控;“听得到”就是卫星要播送音乐,且可被地面接收和听到;“看得见”就是卫星在轨飞行时能让地面上的人用肉眼直接看得见,以便鼓舞人心。

1970年4月24日21时35分中国第1颗人造地球卫星东方红一号在长征一号运载火箭的运送下,从甘肃酒泉卫星发射场发射,21时48分进入预定轨道。评英雄榜“两弹元勋”——邓稼先“导弹之父”——钱学森“氢弹之父”——于敏评一、从“两弹一星”到漫步太空发展载人航天工程20世纪90年代,我国开始实施载人航天工程。评科技展厅1999年11月20日“神舟一号”无人飞船升空,开启我国的飞天之旅。2003年10月15日“神舟五号”载人飞船升空,并成功返回地面,标志我国掌握了载人航天技术。2008年9月25日“神舟七号”载人飞船升空,航天员翟志刚成功完成出仓任务,并实现了太空行走。2011年11月1日“神舟八号”无人飞船升空,神八与天宫一号实现空间对接,标志我国已掌握这一技术。评英雄榜中国航天第一人杨利伟费俊龙(前)与聂海胜翟志刚(中)、景海鹏(左)和刘伯明景海鹏(左)、刘旺(中)和刘洋评二、杂交水稻与青蒿素杂交水稻20世纪70年代,农业科学家袁隆平经过多年反复试验,成功培育出籼型杂交水稻。2001年2月,袁隆平因培育出籼型杂交水稻荣获首届科学技术奖。评截至2010年,杂交水稻在中国以外的国家和地区的推广面积突破了300万公顷,为解决世界性饥饿问题作出了重要贡献。评二、杂交水稻与青蒿素青蒿素药学家屠呦呦率领的科学团队经过数百次试验,在20世纪70年代初发现了能有效抵抗疟疾的青蒿素。2015年12月10日,屠呦呦因从中草药中分离出青蒿素应用于疟疾治疗,获得该年度诺贝尔生理学或医学奖。评评三、文化事业的发展二十世纪五六十年代1956年2月,毛泽东与出席全国政协二届二次会议的知识界委员亲切交谈。1951年4月3日,以梅兰芳任院长的中国戏曲研究院在北京成立,毛泽东主席亲笔题词:“百花齐放,推陈出新”。评《青春之歌》书影

(杨沫,1958年)戏剧《茶馆》剧照(老舍,1956年)电影《英雄儿女》海报(1964年)大型音乐舞蹈史诗《东方红》表演会场(1964年)评三、文化事业的发展中共十一届三中全会以来《平凡的世界》(路遥,1986年)大型民族舞剧《丝路花雨》(1979年)神话题材电视剧《西游记》(1986年)评莫言及其代表作品莫言,原名管谟业,1955年2月17日出生于山东高密,中国作家协会副主席、 2012年诺贝尔文学奖获得者,亦是第一个获得诺贝尔文学奖的中国籍作家。评本课小结科技文化成就科技载人航天工程“双百”方针“两弹一星”青蒿素杂交水稻文化核弹(原子弹和氢弹)、导弹和人造地球文化自信神舟一号、神舟五号、神舟七号屠呦呦袁隆平1. 打破了帝国主义的核垄断,维护了世界和平的历史事件是( )

A. 成功发射东方红一号 B. 神舟一号发射成功

C. 中近程地地导弹试验成功 D. 第一颗原子弹爆炸成功D检2. 2016年9月,我国第一个真正意义上的空间实验室——天宫二号将要发射。这将是我国航天技术的重大突破。追溯历史,表明我国开始进入航天时代的是( )

A. 第一颗原子弹爆炸成功 B. 神舟一号发射成功

C. 中近程地地导弹试验成功 D. 成功发射东方红一号B3. “青蒿一握,水二升,浸渍了千多年,直到你出现。为了一个使命,执着于千百次实验。萃取出古老文化的精华,深深植入当代世界,帮人类渡过一劫。呦呦鹿鸣,食野之蒿。今有嘉宾,德音孔昭。”这是2016年感动中国人物一位药学家的颁奖词,她是( )

A. 林巧稚 B. 杨绛 C. 屠呦呦 D. 杨沫检C谢谢大家!

(1)“两弹一星”的研制时间:思(基础感知)学习时间:13分钟1. 从“两弹一星”到漫步太空

(2)载人航天工程的发展轨迹:思(基础感知)2. 文化事业的发展

(1)二十世纪五六十年代:思(基础感知)2. 文化事业的发展

(2)中共十一届三中全会以来:学习时间:7分钟议(深入学习)1. 阅读下列材料,结合所学,分析我国研制“两弹一星”的原因,认识科学技术的重要性。材料一:我们现在已经比过去强,以后还要比现在强,不但要有更多的的飞机和大炮,而且还要有原子弹。在今天的世界上,我们要不受人家欺负,就不能没有这个东西。

——毛泽东《论十大关系》材料二:社会生产力有这样巨大的发展,劳动生产率有这样大幅度的提高,靠的是什么,最主要的是靠科学的力量、技术的力量。

——邓小平《在全国科学大会开幕式上的讲话》

科技是国之利器,国家赖之以强,企业赖之以赢,人民生活赖之以好。中国要强,中国人民生活要好,必须有强大科技。

——习近平《为建设世界科技强国而奋斗》 学习时间:7分钟展国内:建国初期,科技落后,国防建设急需加强。国际:美国敌视中国,中苏关系交恶,国家安全受到威胁。(1)依据材料一,结合所学内容,指出新中国研制“两弹一星”的国内和国际背景。1. 阅读下列材料,结合所学,分析我国研制“两弹一星”的原因,认识科学技术的重要性。(2)材料二分别从哪两个角度说明了科学技术的重要性?社会生产力和综合国力。评一、从“两弹一星”到漫步太空研制“两弹一星”“两弹一星”是指核弹(原子弹和氢弹)、导弹和人造地球卫星。“二战”末期,美军将两颗原子弹分别投往日本的广岛和长崎。图为“小男孩”在广岛爆炸的情景。评史海拾贝面对美国等帝国主义国家核武器的威胁,毛泽东于1956年作出指示:“我们还要有原子弹。在今天的世界上,我们要不受人欺负,就不能没有这个东西。”1957年,我国与苏联签订国防新技术协议,由苏联援助中国制造原子弹。但苏联并不想将技术交给中国人,随着1960年中苏关系恶化,苏联撤走了全部的专家,并带走了图纸资料和设备。

于是,中央果断决定:自己动手,自己搞原子弹。核研究院相继成立了理论部、试验部和总体部。凭借着自身的努力和勤奋,我国的科学家和技术人员突破了同步聚焦技术等难关,最重要的是提炼出铀235这一原子弹的核心材料。

1964年10月16日,北京时间下午2时59分40秒,历史性的时刻到了,主控制站技术人员按下决定历史的电钮,10秒钟后,自动控制系统进入自动控制状态。只见零点一到,强光闪亮,天地轰鸣,巨大的蘑菇云翻滚而起,直上蓝天。成功了,我们向全世界说成功了。1964年10月16日下午3时,在我国新疆罗布泊上空,中国第一次将原子核裂变的巨大火球和蘑菇云升上了戈壁荒漠,第一颗原子弹爆炸成功了。评一、从“两弹一星”到漫步太空研制“两弹一星”“两弹一星”是指核弹(原子弹和氢弹)、导弹和人造地球卫星。1952年11月1日凌晨,美国在南太平洋成功爆炸了第一颗氢弹,其威力相当于广岛原子弹威力的近500倍。评史海拾贝1958年6月21日,毛泽东就提出:“搞一点原子弹、氢弹、洲际导弹,我看有十年功夫是完全可能的。原子弹要有,氢弹也要快。”

1964年10月,在完成了原子弹的研制工作后,核武器研究所抽出部分理论研究人员,全面开展氢弹的理论研究。最初形成了两种思路:一是邓稼先率领的理论部提出的原子弹“加强型”的氢弹;二是黄祖洽、于敏在预研时提出的设想。1965年在计算机的帮助下,于敏团队终于找到了解决自持热核反应所需的关键条件。1966年底氢弹原理试验取得成功。为争取抢在法国前,中央专委批准在1967年7月1日前进行全当量氢弹试验。

1967年6月17日8时20分,由轰—6甲型飞机空投的我国第一颗氢弹爆炸成功。从第一颗原子弹试验成功到第一颗氢弹试验成功,美国用了8年零6个月,苏联用了4年,英国用了4年零7个月,法国用了8年零6个月,而我国只用了2年零8个月,发展速度是最快的。1967年6月17日上午8时20分,一架小型战机在新疆罗布泊上空投下降落伞,在距地面约3000米时,伞包爆炸,伴随着巨大响声,空中升腾起蘑菇云——中国第一颗氢弹爆炸试验成功!评一、从“两弹一星”到漫步太空研制“两弹一星”“两弹一星”是指核弹(原子弹和氢弹)、导弹和人造地球卫星。“二战”末期,德国总共发射了3745枚V-2导弹,其中有1115枚击中英国本土,共炸死2724人,炸伤6476人。评科技展厅1960年11月5日,东风-1号近程地地战略导弹发射成功。1964年6月29日,东风-2号中程地地战略导弹发射成功。1966年10月27日东风-2A导弹携带原子弹弹头击中目标。1970年1月30日,东风-4号远程地地战略导弹发射成功。1980年2月,东风-5号洲际地地战略导弹发射成功。1983年,该型导弹经过改进,命名为东风-5A。评一、从“两弹一星”到漫步太空研制“两弹一星”“两弹一星”是指核弹(原子弹和氢弹)、导弹和人造地球卫星。1957年10月4日,前苏联发射了世界上第一颗人造地球卫星“斯普特尼克1号”,人类从此进入了利用航天器探索外层空间的新时代。评史海拾贝1957年10月4日,苏联发射了世界上首颗人造地球卫星。这颗卫星的直径只有580毫米,重83.6千克。1958年,毛泽东指出:“苏联人造卫星上天,我们也要搞人造卫星,我们也要搞一点,要搞就搞得大一点。”

后来,在钱学森的提议下,我国在1965年将人造地球卫星列为国家尖端技术发展的一项重大任务。经过讨论,这颗人造地球卫星被命名为“东方红一号”,发射时间被定在1970年。对该人造卫星的总体要求是:“上得去,抓得住,听得到,看得见”。所谓“上得去”就是首先要保证卫星飞上天;“抓得住”就是卫星上天以后地面设备能对卫星实施测控;“听得到”就是卫星要播送音乐,且可被地面接收和听到;“看得见”就是卫星在轨飞行时能让地面上的人用肉眼直接看得见,以便鼓舞人心。

1970年4月24日21时35分中国第1颗人造地球卫星东方红一号在长征一号运载火箭的运送下,从甘肃酒泉卫星发射场发射,21时48分进入预定轨道。评英雄榜“两弹元勋”——邓稼先“导弹之父”——钱学森“氢弹之父”——于敏评一、从“两弹一星”到漫步太空发展载人航天工程20世纪90年代,我国开始实施载人航天工程。评科技展厅1999年11月20日“神舟一号”无人飞船升空,开启我国的飞天之旅。2003年10月15日“神舟五号”载人飞船升空,并成功返回地面,标志我国掌握了载人航天技术。2008年9月25日“神舟七号”载人飞船升空,航天员翟志刚成功完成出仓任务,并实现了太空行走。2011年11月1日“神舟八号”无人飞船升空,神八与天宫一号实现空间对接,标志我国已掌握这一技术。评英雄榜中国航天第一人杨利伟费俊龙(前)与聂海胜翟志刚(中)、景海鹏(左)和刘伯明景海鹏(左)、刘旺(中)和刘洋评二、杂交水稻与青蒿素杂交水稻20世纪70年代,农业科学家袁隆平经过多年反复试验,成功培育出籼型杂交水稻。2001年2月,袁隆平因培育出籼型杂交水稻荣获首届科学技术奖。评截至2010年,杂交水稻在中国以外的国家和地区的推广面积突破了300万公顷,为解决世界性饥饿问题作出了重要贡献。评二、杂交水稻与青蒿素青蒿素药学家屠呦呦率领的科学团队经过数百次试验,在20世纪70年代初发现了能有效抵抗疟疾的青蒿素。2015年12月10日,屠呦呦因从中草药中分离出青蒿素应用于疟疾治疗,获得该年度诺贝尔生理学或医学奖。评评三、文化事业的发展二十世纪五六十年代1956年2月,毛泽东与出席全国政协二届二次会议的知识界委员亲切交谈。1951年4月3日,以梅兰芳任院长的中国戏曲研究院在北京成立,毛泽东主席亲笔题词:“百花齐放,推陈出新”。评《青春之歌》书影

(杨沫,1958年)戏剧《茶馆》剧照(老舍,1956年)电影《英雄儿女》海报(1964年)大型音乐舞蹈史诗《东方红》表演会场(1964年)评三、文化事业的发展中共十一届三中全会以来《平凡的世界》(路遥,1986年)大型民族舞剧《丝路花雨》(1979年)神话题材电视剧《西游记》(1986年)评莫言及其代表作品莫言,原名管谟业,1955年2月17日出生于山东高密,中国作家协会副主席、 2012年诺贝尔文学奖获得者,亦是第一个获得诺贝尔文学奖的中国籍作家。评本课小结科技文化成就科技载人航天工程“双百”方针“两弹一星”青蒿素杂交水稻文化核弹(原子弹和氢弹)、导弹和人造地球文化自信神舟一号、神舟五号、神舟七号屠呦呦袁隆平1. 打破了帝国主义的核垄断,维护了世界和平的历史事件是( )

A. 成功发射东方红一号 B. 神舟一号发射成功

C. 中近程地地导弹试验成功 D. 第一颗原子弹爆炸成功D检2. 2016年9月,我国第一个真正意义上的空间实验室——天宫二号将要发射。这将是我国航天技术的重大突破。追溯历史,表明我国开始进入航天时代的是( )

A. 第一颗原子弹爆炸成功 B. 神舟一号发射成功

C. 中近程地地导弹试验成功 D. 成功发射东方红一号B3. “青蒿一握,水二升,浸渍了千多年,直到你出现。为了一个使命,执着于千百次实验。萃取出古老文化的精华,深深植入当代世界,帮人类渡过一劫。呦呦鹿鸣,食野之蒿。今有嘉宾,德音孔昭。”这是2016年感动中国人物一位药学家的颁奖词,她是( )

A. 林巧稚 B. 杨绛 C. 屠呦呦 D. 杨沫检C谢谢大家!

同课章节目录

- 第一单元 中华人民共和国的成立和巩固

- 第1课 中华人民共和国成立

- 第2课 抗美援朝

- 第3课 土地改革

- 第二单元 社会主义制度的建立与社会主义建设的探索

- 第4课 新中国工业化的起步和人民代表大会制度的确立

- 第5课 三大改造

- 第6课 艰辛探索与建设成就

- 第三单元 中国特色社会主义道路

- 第7课 伟大的历史转折

- 第8课 经济体制改革

- 第9课 对外开放

- 第10课 建设中国特色社会主义

- 第11课 为实现中国梦而努力奋斗

- 第四单元 民族团结与祖国统一

- 第12课 民族大团结

- 第13课 香港和澳门回归祖国

- 第14课 海峡两岸的交往

- 第五单元 国防建设与外交成就

- 第15课 钢铁长城

- 第16课 独立自主的和平外交

- 第17课 外交事业的发展

- 第六单元 科技文化与社会生活

- 第18课 科技文化成就

- 第19课 社会生活的变迁

- 第20课 活动课:生活环境的巨大变化