2007年高考题分册汇编(新课程历史必修1)

文档属性

| 名称 | 2007年高考题分册汇编(新课程历史必修1) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 699.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2008-03-26 11:38:00 | ||

图片预览

文档简介

2007年高考题分册汇编(新课程历史必修1)

1.(2007宁夏文综)明代内阁和清代军机处的共同之处是 ( C )

A.统领六部,处理各种政务 B.参与决策,并负责朝廷日常事务

C.参与机要政务,但没有决策权 D.负责各地的军政事务

2.(2007海南)1912年,五色旗被定为中华民国国旗。五色旗的寓意是( C )

A.天下为公,共建民国 B.弘扬传统,共创共和

C.民族团结,实现共和 D.各界联合,维护民国

3.(2007上海)美国历史学家写道:“想象一下,哥伦比亚麦德林可卡因垄断集团成功发动一起对美国的军事袭击,迫使其允许可卡因合法化,还须支付巨额战争赔款——这幅场景当然荒谬绝伦,但类似的事件在19世纪的中国确曾发生过。”“类似的事件”是指( D)

A.八国联军侵华战争 B.甲午战争

C.中法战争 D.鸦片战争

4.(2007全国文综Ⅰ)下图是北京某街道老路牌照片,路牌外文是“RUE HART”,RUE是街道的意思,HART指担任近代中国海关总税务司的英国人赫德。此路牌设立的时间应该是( C )

A.第一次鸦片战争时期 B.洋务运动时期

C.八国联军占领时期 D.北洋政府统治时期

5.(2007上海)20世纪初期,中国曾“以俄为师”。这里的“俄”通常是指( C )

①沙俄 ②苏俄 ③苏联 ④独联体 ⑤俄罗斯

A.①② B.②⑤

C.②③ D.③④

6.(2007山东文综)下图是1953年版人民币10元券背面图案,图案的设计理念体现了( D )

①民族团结原则 ②民族平等原则

③民族区域自治制度正式创立 ④党和政府尊重少数民族文化

A.①③④ B. ①②③ C. ②③④ D. ①②④

7.(2007山东文综)1972年中美上海《联合公报》:“美国认识到,在台湾海峡两边的所有中国人,都认为只有一个中国,台湾是中国的一部分。美国政府对这一立场不提出异议……”美国发表这声明意在( A )

A.缓和中美关系,集中对抗苏联 B.承认中国日益提高的国际地位

C.缓和中美关系,促进中国统一 D.承认封锁新中国政策的错误

8.(2007四川文综)“好男儿当兵上前线,抗日队伍出四川。坐上大船到武汉,武汉火线扯得宽。哪怕飞机丢炸弹,哪怕四处起狼烟……”(《川江号子·好男当兵上前线》),这一作品创作时间最早可能是在( C )

A.1931 B.1936 C.1938 D.1939

9.(2007上海历史)这张摄于1993年的照片震惊了世界,它向世人揭示了非洲依然存在的状况。自20世纪60年代以来,第三世界一直在为改变这种状况而努力,这种努力是( A)

A.争取建立国际经济新秩序

B.倡导和平共处的万隆精神

C.实行不结盟的外交政策

D.建立多极化的世界格局

10.(2007上海)在举行公民集会的那天,所有的男性公民纷纷涌向一个公共场所,在那里选举与罢免公职人员,并决定是否判处某个公民的死刑。这样的场所应是(B)

A.罗马的元老院 B.雅典的广场

C.美国的国会山 D.英国的法院

11.(2007宁夏文综)一部影片有一组镜头:夜色中,成群的武装起义者冲向首都的一座宫邸,从停在不远处河面上的战舰传来隆隆炮声;人流很快冲垮了守卫部队设立的防线,宫邸沉重的大门在起义者的呼喊中缓缓打开。这组镜头所取材的历史事件发生在( C )

A.1640年英国的伦敦 B.1871年法国的巴黎

C.1917年俄国的彼得堡 D.1949年中国的南京

12.(2007四川文综)小说《最后一课》中,韩麦尔先生对他的学生说:“孩子们,……柏林来了命令,阿尔萨斯和洛林两省的学校只准教德语……今天是你们最后一堂法语课。”与这一情景密切相关的历史事件是( C )

A.普奥战争 B.第一次世界大战 C.普法战争 D.第二次世界大战

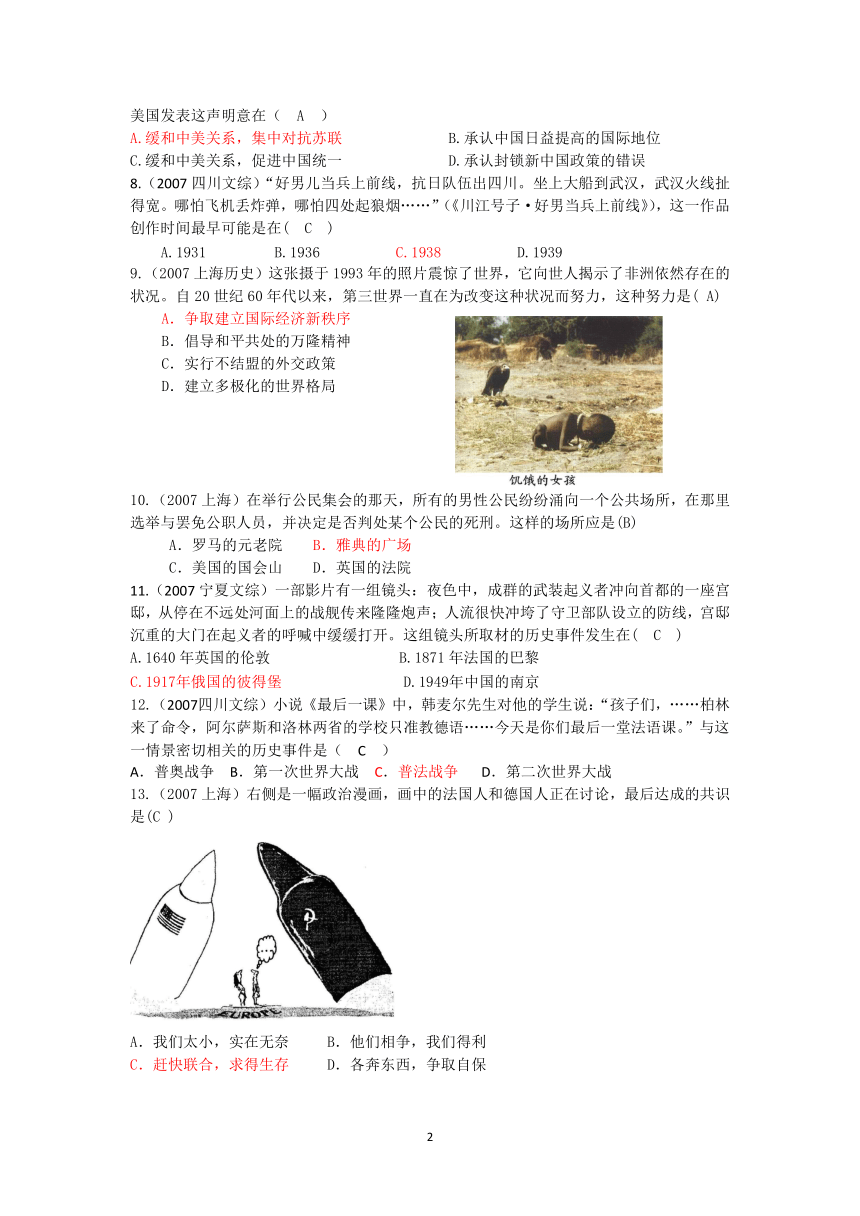

13.(2007上海)右侧是一幅政治漫画,画中的法国人和德国人正在讨论,最后达成的共识是(C )

A.我们太小,实在无奈 B.他们相争,我们得利

C.赶快联合,求得生存 D.各奔东西,争取自保

14.(2007广东卷)阅读下列材料:

材料一 长期以来,很多学者将中国近代史的基本线索概括为“两个过程”,即帝国主义和封建主义相结合,把中国变为半殖民地和殖民地的过程,同时也是中国人民反抗帝国主义和封建主义的过程,主张以这一基本线索作为指导中国近代史研究的重要准则。

材料二 近二三十年来,有些学者注重从现代化角度研究中国近代史,认为中国的现代化就是从传统农业社会向现代工业社会的转变,涉及到政治、经济、文化等方面。1840年以来中国错综复杂的历史,可以用“从传统到现代”这一思路作解释。

请结合所学知识回答:

(1)按照材料一的研究角度来研究中国近代史,可能会对1840—1911年间的哪些重要事件评价较高

(2)按照材料二的研究角度,评价辛亥革命。

(3)综合材料一和材料二的观点,分析中华人民共和国建立的影响。

参考答案:(1)太平天国运动、义和团运动、辛亥革命及其他反侵略反封建斗争。

(2)①政治:打击了帝国主义,推翻了封建帝制,建立了资产阶级共和国,使人民获得了一定的民主和自由;②经济:有利于民族资本主义经济的发展;③思想文化:使民主共和的观念深入人心,革除了不少封建陋习;④没有完成反帝反封建的任务,在推动现代化方面存在局限性。(3)新中国的建立,开辟了中国历史的新纪元,标志着反帝反封建的民主革命任务的完成,为现代化开辟了广阔的道路。①政治:成为一个独立自主的国家,进入了人民民主的新时代,建立了中国特色的民主政治制度;②经济:建立了新的经济制度,为新民主主义过渡到社会主义,实现国家繁荣和人民共同富裕创造了必要的前提;③思想文化:确立马克思主义毛泽东思想为指导思想,为社会主义文化的全面繁荣提供了必要条件。

15.(2007全国文综Ⅱ)阅读材料回答下列问题:

材料一 1924年,孙中山在《民族主义》演讲中说:“英俄两国现在生出了新思想,这个思想是有知识的学者提倡出来的,这是什么思想呢?是反对民族主义的思想。这种思想说民族主义是狭隘的,不是宽大的;简直的说,就是世界主义。现在的英国和以前的俄国、德国,与及中国现在提倡新文化的新青年,都赞成这种主义,反对民族主义……列宁为什么受世界列强的攻击呢?因为他敢说了一句话,他说世界上有两种人:一种是十二万万五千万人,一种是二万万五千万人;这十二万万五千万人,是受那二万万五千万人的压迫……我们要能够联合十二万万五千万人,就要提倡民族主义,自己先联合起来,推己及人,再把各弱小民族都联合起来,共同去打破二万万五千万人,共同用公理去打破强权。强权打破以后,世界上没有野心家,到了那个时候,我们便可以讲世界主义。”

材料二 冷战结束后,经济全球化迅速发展,“一些评论家则更进一步指出民族国家的时代可能将终结,也有其他一些人认为这个结论下得为时过早,因为民族国家的功能只不过是发生了某种变化而已”。

——《全球社会学》

(1)材料一中的“十二万万五千万人”和“二万万五千万人”分别指的是什么?

(2)概括材料一中孙中山关于民族主义与世界主义关系的观点。

(3)根据材料—,指出孙中山为什么在演讲中强调民族主义。

(4)根据孙中山上述观点并结合所学知识,分析孙中山的“联俄”思想。

(5)根据材料—并结合所学知识,谈谈对材料二中的观点的认识。

参考答案:(1)被压迫民族和压迫民族。(2)民族主义与世界主义相互联系,民族主义是实现世界主义的前提条件,没有民族主义就没有世界主义。(3)被压迫民族需要民族主义以求得独立,但国际和国内出现忽视和否定民族主义的倾向。(4)强调自求解放,并联合世界上平等待我之民族;列宁领导下的苏俄倡导和支持被压迫民族反对国际帝国主义,因此中国应该联合苏俄。(5)第二次世界大战后,亚非拉国家相继独立,殖民主义体系瓦解,经济全球化成为当今世界发展的潮流,应该提倡全球意识,积极参与经济全球化;但由于存在不合理的世界政治经济秩序和强权政治,因此要维护民族国家的独立和各民族的平等。

PAGE

3

1.(2007宁夏文综)明代内阁和清代军机处的共同之处是 ( C )

A.统领六部,处理各种政务 B.参与决策,并负责朝廷日常事务

C.参与机要政务,但没有决策权 D.负责各地的军政事务

2.(2007海南)1912年,五色旗被定为中华民国国旗。五色旗的寓意是( C )

A.天下为公,共建民国 B.弘扬传统,共创共和

C.民族团结,实现共和 D.各界联合,维护民国

3.(2007上海)美国历史学家写道:“想象一下,哥伦比亚麦德林可卡因垄断集团成功发动一起对美国的军事袭击,迫使其允许可卡因合法化,还须支付巨额战争赔款——这幅场景当然荒谬绝伦,但类似的事件在19世纪的中国确曾发生过。”“类似的事件”是指( D)

A.八国联军侵华战争 B.甲午战争

C.中法战争 D.鸦片战争

4.(2007全国文综Ⅰ)下图是北京某街道老路牌照片,路牌外文是“RUE HART”,RUE是街道的意思,HART指担任近代中国海关总税务司的英国人赫德。此路牌设立的时间应该是( C )

A.第一次鸦片战争时期 B.洋务运动时期

C.八国联军占领时期 D.北洋政府统治时期

5.(2007上海)20世纪初期,中国曾“以俄为师”。这里的“俄”通常是指( C )

①沙俄 ②苏俄 ③苏联 ④独联体 ⑤俄罗斯

A.①② B.②⑤

C.②③ D.③④

6.(2007山东文综)下图是1953年版人民币10元券背面图案,图案的设计理念体现了( D )

①民族团结原则 ②民族平等原则

③民族区域自治制度正式创立 ④党和政府尊重少数民族文化

A.①③④ B. ①②③ C. ②③④ D. ①②④

7.(2007山东文综)1972年中美上海《联合公报》:“美国认识到,在台湾海峡两边的所有中国人,都认为只有一个中国,台湾是中国的一部分。美国政府对这一立场不提出异议……”美国发表这声明意在( A )

A.缓和中美关系,集中对抗苏联 B.承认中国日益提高的国际地位

C.缓和中美关系,促进中国统一 D.承认封锁新中国政策的错误

8.(2007四川文综)“好男儿当兵上前线,抗日队伍出四川。坐上大船到武汉,武汉火线扯得宽。哪怕飞机丢炸弹,哪怕四处起狼烟……”(《川江号子·好男当兵上前线》),这一作品创作时间最早可能是在( C )

A.1931 B.1936 C.1938 D.1939

9.(2007上海历史)这张摄于1993年的照片震惊了世界,它向世人揭示了非洲依然存在的状况。自20世纪60年代以来,第三世界一直在为改变这种状况而努力,这种努力是( A)

A.争取建立国际经济新秩序

B.倡导和平共处的万隆精神

C.实行不结盟的外交政策

D.建立多极化的世界格局

10.(2007上海)在举行公民集会的那天,所有的男性公民纷纷涌向一个公共场所,在那里选举与罢免公职人员,并决定是否判处某个公民的死刑。这样的场所应是(B)

A.罗马的元老院 B.雅典的广场

C.美国的国会山 D.英国的法院

11.(2007宁夏文综)一部影片有一组镜头:夜色中,成群的武装起义者冲向首都的一座宫邸,从停在不远处河面上的战舰传来隆隆炮声;人流很快冲垮了守卫部队设立的防线,宫邸沉重的大门在起义者的呼喊中缓缓打开。这组镜头所取材的历史事件发生在( C )

A.1640年英国的伦敦 B.1871年法国的巴黎

C.1917年俄国的彼得堡 D.1949年中国的南京

12.(2007四川文综)小说《最后一课》中,韩麦尔先生对他的学生说:“孩子们,……柏林来了命令,阿尔萨斯和洛林两省的学校只准教德语……今天是你们最后一堂法语课。”与这一情景密切相关的历史事件是( C )

A.普奥战争 B.第一次世界大战 C.普法战争 D.第二次世界大战

13.(2007上海)右侧是一幅政治漫画,画中的法国人和德国人正在讨论,最后达成的共识是(C )

A.我们太小,实在无奈 B.他们相争,我们得利

C.赶快联合,求得生存 D.各奔东西,争取自保

14.(2007广东卷)阅读下列材料:

材料一 长期以来,很多学者将中国近代史的基本线索概括为“两个过程”,即帝国主义和封建主义相结合,把中国变为半殖民地和殖民地的过程,同时也是中国人民反抗帝国主义和封建主义的过程,主张以这一基本线索作为指导中国近代史研究的重要准则。

材料二 近二三十年来,有些学者注重从现代化角度研究中国近代史,认为中国的现代化就是从传统农业社会向现代工业社会的转变,涉及到政治、经济、文化等方面。1840年以来中国错综复杂的历史,可以用“从传统到现代”这一思路作解释。

请结合所学知识回答:

(1)按照材料一的研究角度来研究中国近代史,可能会对1840—1911年间的哪些重要事件评价较高

(2)按照材料二的研究角度,评价辛亥革命。

(3)综合材料一和材料二的观点,分析中华人民共和国建立的影响。

参考答案:(1)太平天国运动、义和团运动、辛亥革命及其他反侵略反封建斗争。

(2)①政治:打击了帝国主义,推翻了封建帝制,建立了资产阶级共和国,使人民获得了一定的民主和自由;②经济:有利于民族资本主义经济的发展;③思想文化:使民主共和的观念深入人心,革除了不少封建陋习;④没有完成反帝反封建的任务,在推动现代化方面存在局限性。(3)新中国的建立,开辟了中国历史的新纪元,标志着反帝反封建的民主革命任务的完成,为现代化开辟了广阔的道路。①政治:成为一个独立自主的国家,进入了人民民主的新时代,建立了中国特色的民主政治制度;②经济:建立了新的经济制度,为新民主主义过渡到社会主义,实现国家繁荣和人民共同富裕创造了必要的前提;③思想文化:确立马克思主义毛泽东思想为指导思想,为社会主义文化的全面繁荣提供了必要条件。

15.(2007全国文综Ⅱ)阅读材料回答下列问题:

材料一 1924年,孙中山在《民族主义》演讲中说:“英俄两国现在生出了新思想,这个思想是有知识的学者提倡出来的,这是什么思想呢?是反对民族主义的思想。这种思想说民族主义是狭隘的,不是宽大的;简直的说,就是世界主义。现在的英国和以前的俄国、德国,与及中国现在提倡新文化的新青年,都赞成这种主义,反对民族主义……列宁为什么受世界列强的攻击呢?因为他敢说了一句话,他说世界上有两种人:一种是十二万万五千万人,一种是二万万五千万人;这十二万万五千万人,是受那二万万五千万人的压迫……我们要能够联合十二万万五千万人,就要提倡民族主义,自己先联合起来,推己及人,再把各弱小民族都联合起来,共同去打破二万万五千万人,共同用公理去打破强权。强权打破以后,世界上没有野心家,到了那个时候,我们便可以讲世界主义。”

材料二 冷战结束后,经济全球化迅速发展,“一些评论家则更进一步指出民族国家的时代可能将终结,也有其他一些人认为这个结论下得为时过早,因为民族国家的功能只不过是发生了某种变化而已”。

——《全球社会学》

(1)材料一中的“十二万万五千万人”和“二万万五千万人”分别指的是什么?

(2)概括材料一中孙中山关于民族主义与世界主义关系的观点。

(3)根据材料—,指出孙中山为什么在演讲中强调民族主义。

(4)根据孙中山上述观点并结合所学知识,分析孙中山的“联俄”思想。

(5)根据材料—并结合所学知识,谈谈对材料二中的观点的认识。

参考答案:(1)被压迫民族和压迫民族。(2)民族主义与世界主义相互联系,民族主义是实现世界主义的前提条件,没有民族主义就没有世界主义。(3)被压迫民族需要民族主义以求得独立,但国际和国内出现忽视和否定民族主义的倾向。(4)强调自求解放,并联合世界上平等待我之民族;列宁领导下的苏俄倡导和支持被压迫民族反对国际帝国主义,因此中国应该联合苏俄。(5)第二次世界大战后,亚非拉国家相继独立,殖民主义体系瓦解,经济全球化成为当今世界发展的潮流,应该提倡全球意识,积极参与经济全球化;但由于存在不合理的世界政治经济秩序和强权政治,因此要维护民族国家的独立和各民族的平等。

PAGE

3

同课章节目录