2007新课程高考题分册汇编(历史必修3)

文档属性

| 名称 | 2007新课程高考题分册汇编(历史必修3) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 895.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2008-03-27 12:37:00 | ||

图片预览

文档简介

2007新课程高考题分册汇编(历史必修3)

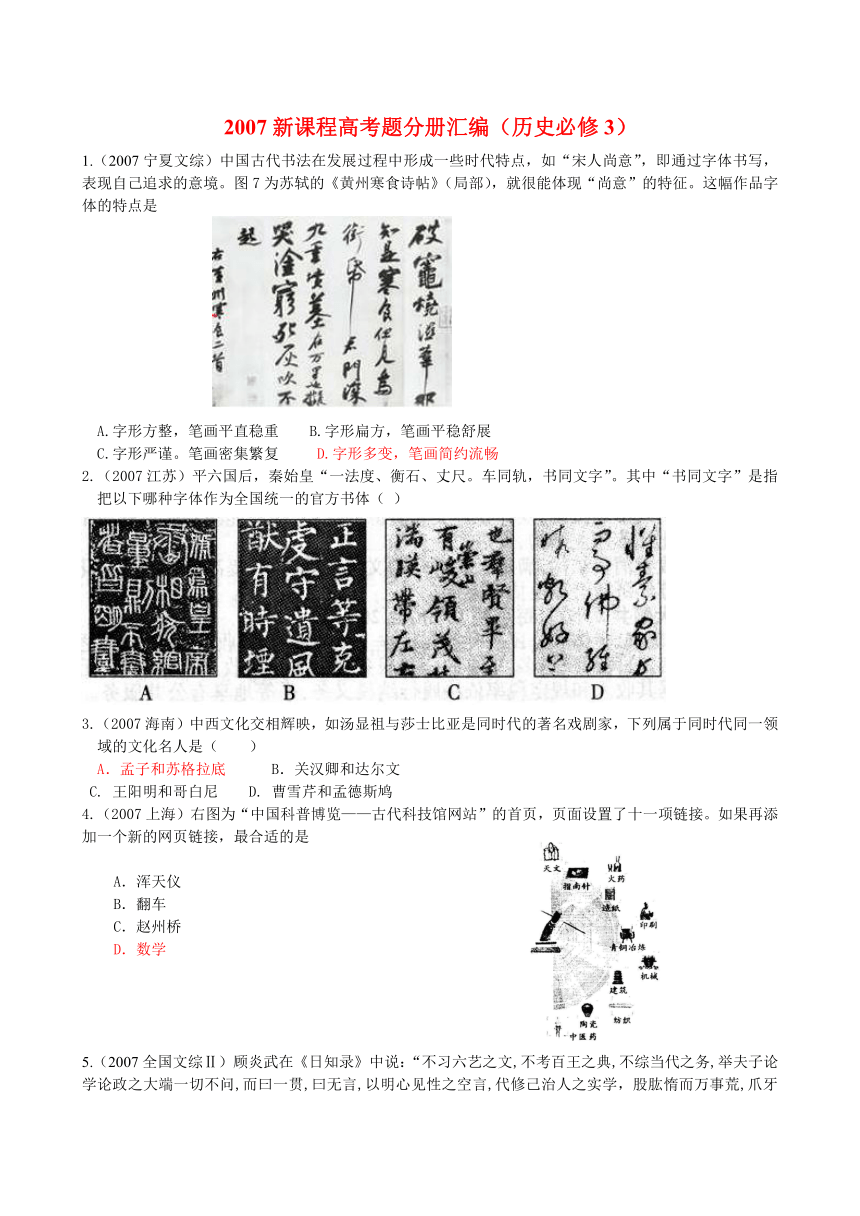

1.(2007宁夏文综)中国古代书法在发展过程中形成一些时代特点,如“宋人尚意”,即通过字体书写,表现自己追求的意境。图7为苏轼的《黄州寒食诗帖》(局部),就很能体现“尚意”的特征。这幅作品字体的特点是

A.字形方整,笔画平直稳重 B.字形扁方,笔画平稳舒展

C.字形严谨。笔画密集繁复 D.字形多变,笔画简约流畅

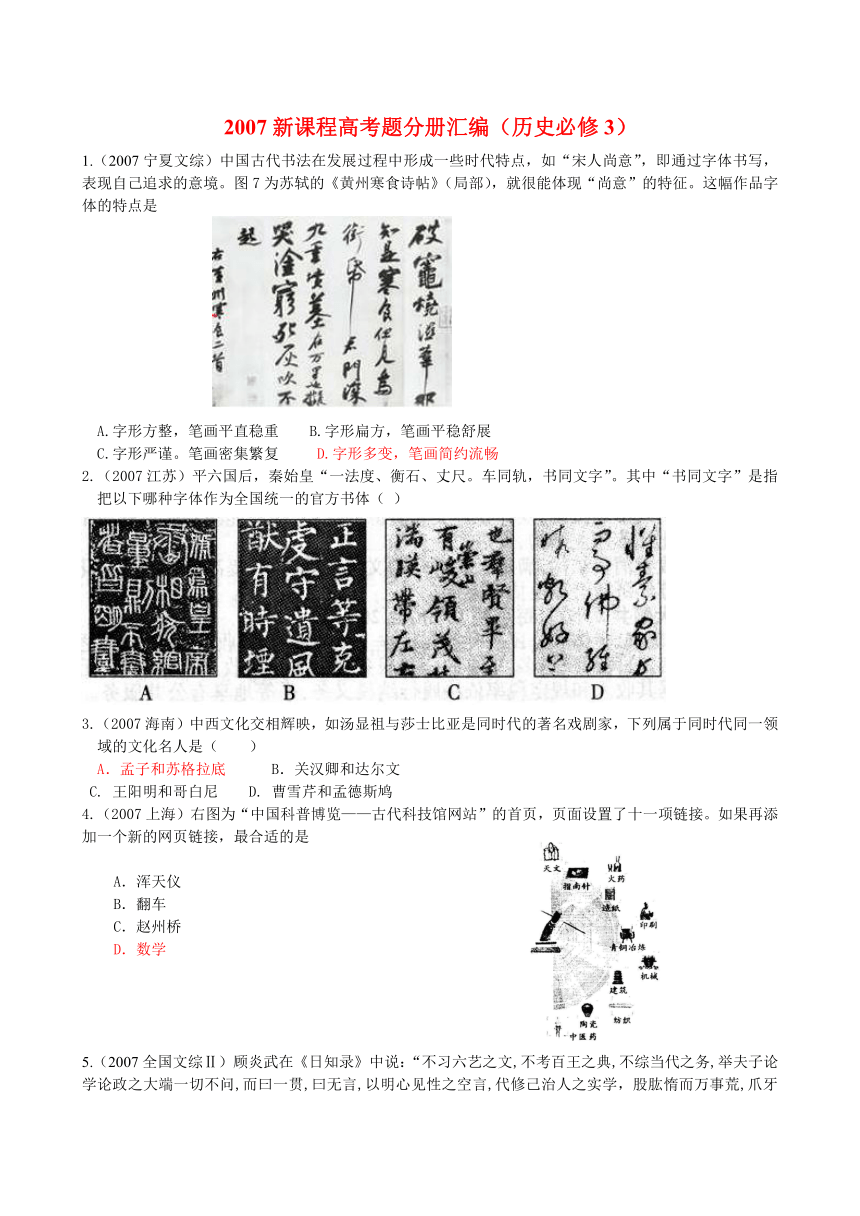

2.(2007江苏)平六国后,秦始皇“一法度、衡石、丈尺。车同轨,书同文字”。其中“书同文字”是指把以下哪种字体作为全国统一的官方书体( )

3.(2007海南)中西文化交相辉映,如汤显祖与莎士比亚是同时代的著名戏剧家,下列属于同时代同一领域的文化名人是( )

A.孟子和苏格拉底 B.关汉卿和达尔文

C. 王阳明和哥白尼 D. 曹雪芹和孟德斯鸠

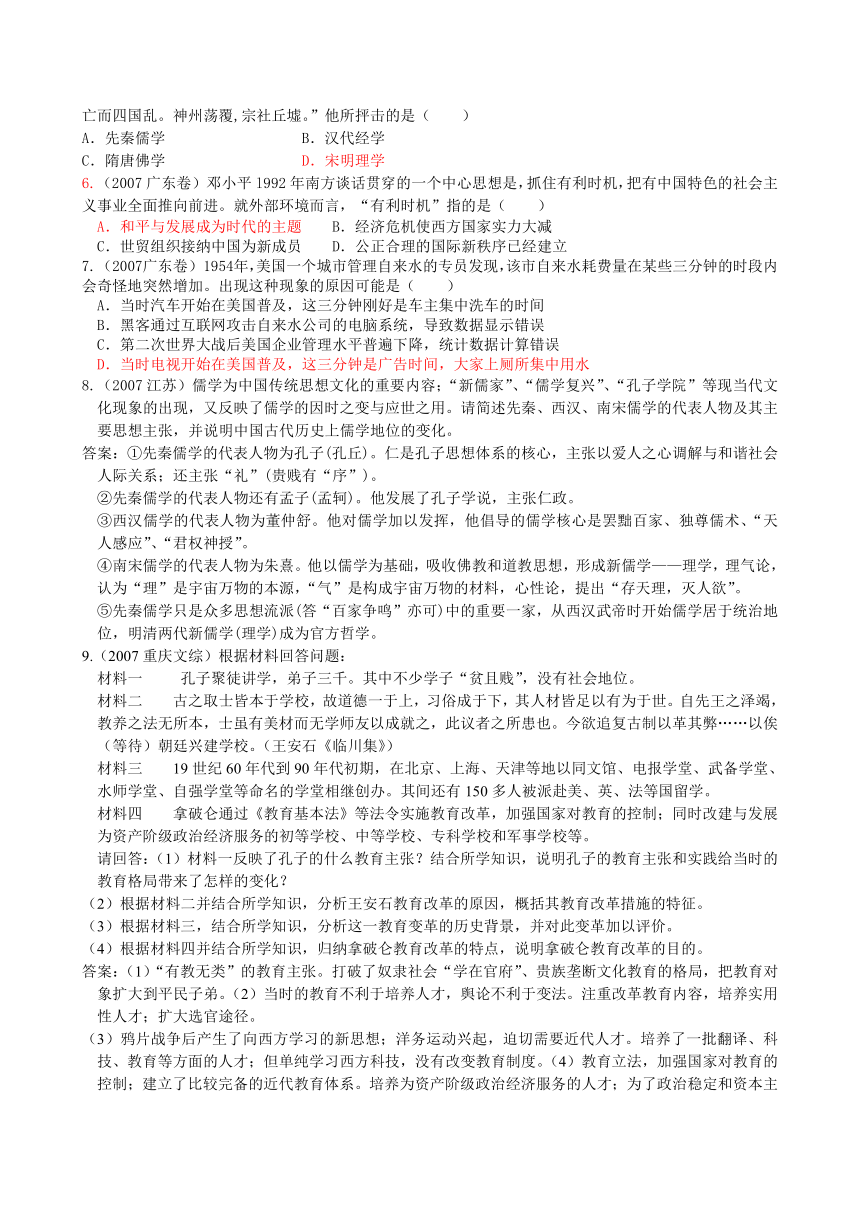

4.(2007上海)右图为“中国科普博览——古代科技馆网站”的首页,页面设置了十一项链接。如果再添加一个新的网页链接,最合适的是

A.浑天仪

B.翻车

C.赵州桥

D.数学

5.(2007全国文综Ⅱ)顾炎武在《日知录》中说:“不习六艺之文,不考百王之典,不综当代之务,举夫子论学论政之大端一切不问,而曰一贯,曰无言,以明心见性之空言,代修己治人之实学,股肱惰而万事荒,爪牙亡而四国乱。神州荡覆,宗社丘墟。”他所抨击的是( )

A.先秦儒学 B.汉代经学

C.隋唐佛学 D.宋明理学

6.(2007广东卷)邓小平l992年南方谈话贯穿的一个中心思想是,抓住有利时机,把有中国特色的社会主义事业全面推向前进。就外部环境而言,“有利时机”指的是( )

A.和平与发展成为时代的主题 B.经济危机使西方国家实力大减

C.世贸组织接纳中国为新成员 D.公正合理的国际新秩序已经建立

7.(2007广东卷)1954年,美国一个城市管理自来水的专员发现,该市自来水耗费量在某些三分钟的时段内会奇怪地突然增加。出现这种现象的原因可能是( )

A.当时汽车开始在美国普及,这三分钟刚好是车主集中洗车的时间

B.黑客通过互联网攻击自来水公司的电脑系统,导致数据显示错误

C.第二次世界大战后美国企业管理水平普遍下降,统计数据计算错误

D.当时电视开始在美国普及,这三分钟是广告时间,大家上厕所集中用水

8.(2007江苏)儒学为中国传统思想文化的重要内容;“新儒家”、“儒学复兴”、“孔子学院”等现当代文化现象的出现,又反映了儒学的因时之变与应世之用。请简述先秦、西汉、南宋儒学的代表人物及其主要思想主张,并说明中国古代历史上儒学地位的变化。

答案:①先秦儒学的代表人物为孔子(孔丘)。仁是孔子思想体系的核心,主张以爱人之心调解与和谐社会人际关系;还主张“礼”(贵贱有“序”)。

②先秦儒学的代表人物还有孟子(孟轲)。他发展了孔子学说,主张仁政。

③西汉儒学的代表人物为董仲舒。他对儒学加以发挥,他倡导的儒学核心是罢黜百家、独尊儒术、“天人感应”、“君权神授”。

④南宋儒学的代表人物为朱熹。他以儒学为基础,吸收佛教和道教思想,形成新儒学——理学,理气论,认为“理”是宇宙万物的本源,“气”是构成宇宙万物的材料,心性论,提出“存天理,灭人欲”。

⑤先秦儒学只是众多思想流派(答“百家争鸣”亦可)中的重要一家,从西汉武帝时开始儒学居于统治地位,明清两代新儒学(理学)成为官方哲学。

9.(2007重庆文综)根据材料回答问题:

材料一 孔子聚徒讲学,弟子三千。其中不少学子“贫且贱”,没有社会地位。

材料二 古之取士皆本于学校,故道德一于上,习俗成于下,其人材皆足以有为于世。自先王之泽竭,教养之法无所本,士虽有美材而无学师友以成就之,此议者之所患也。今欲追复古制以革其弊……以俟(等待)朝廷兴建学校。(王安石《临川集》)

材料三 19世纪60年代到90年代初期,在北京、上海、天津等地以同文馆、电报学堂、武备学堂、水师学堂、自强学堂等命名的学堂相继创办。其间还有150多人被派赴美、英、法等国留学。

材料四 拿破仑通过《教育基本法》等法令实施教育改革,加强国家对教育的控制;同时改建与发展为资产阶级政治经济服务的初等学校、中等学校、专科学校和军事学校等。

请回答:(1)材料一反映了孔子的什么教育主张?结合所学知识,说明孔子的教育主张和实践给当时的教育格局带来了怎样的变化?

(2)根据材料二并结合所学知识,分析王安石教育改革的原因,概括其教育改革措施的特征。

(3)根据材料三,结合所学知识,分析这一教育变革的历史背景,并对此变革加以评价。

(4)根据材料四并结合所学知识,归纳拿破仑教育改革的特点,说明拿破仑教育改革的目的。

答案:(1)“有教无类”的教育主张。打破了奴隶社会“学在官府”、贵族垄断文化教育的格局,把教育对象扩大到平民子弟。(2)当时的教育不利于培养人才,舆论不利于变法。注重改革教育内容,培养实用性人才;扩大选官途径。

(3)鸦片战争后产生了向西方学习的新思想;洋务运动兴起,迫切需要近代人才。培养了一批翻译、科技、教育等方面的人才;但单纯学习西方科技,没有改变教育制度。(4)教育立法,加强国家对教育的控制;建立了比较完备的近代教育体系。培养为资产阶级政治经济服务的人才;为了政治稳定和资本主义的发展。

10.(2007上海)16世纪,英国思想家莫尔仅仅为人类描绘了一个未来的理想社会——“Utopia” (乌托邦),20世纪中期以来,科学技术正推动我们实现一个“E—topia” (E——托邦)。

回答下列问题:

(1)“E-—托邦”有什么技术特征

(2)它是怎样建立起来的

(3)试对“E——托邦”作一评价。

答案: (1)信息技术、生物工程技术、新能源技术、新材料技术、航天技术等高科技。(2)原因、背景,如:20世纪科学理论的重大突破,社会需要等;过程,如:20世纪40年代发端于美国,20世纪后期年代进入新的发展阶段,现在正遍及全球并向纵深发展。(3)正面影响,如:推动社会发展,促进经济全球化等。负面影响,如:扩大发达国家与发展中国家的经济差距等。

11.(2007四川文综)不同文明之间的相互交流与学习是影响历史发展变迁的重要因素。阅读下列材料

材料一

材料二 17-18世纪,中国古代的主要经典和儒家学说,通过传教士的介绍、研究,在欧洲知识界和上层社会得到了流传和宣扬,成为伏尔泰等启蒙运动者汲取精神力量的源泉。……中国历史上传统的仁君统治和大一统的思想,更是主张开明君主专制的启蒙思想家反对欧洲王权所追求的社会楷模。……(启蒙思想家)霍尔巴赫说:“中国是世界上唯一的将政治和伦理道德相结合的国家。”

——摘编自沈福伟《中西文化交流史》

材料三 19世纪末20世纪初,中国(知识界)对外国作品的兴趣从纯科技转向制度和政治方面……对自然科学和应用科学的热情向社会科学和人文科学转移。新的着重点对以后几年中国的政治和社会发展起着重大影响。

——摘编自费正清、刘广京《剑桥中国晚清史》

请回答:

(1)历史学家翦伯赞认为,丝绸之路的开通,其意义不亚于新航路的发现。西汉时期开通的陆上丝绸之路和海上丝绸之路,促进了中国同亚洲哪些地区之间的经济文化交流?从全球史观的角度看,新航路的开辟有何重要意义?

(2)根据材料一图示发明并结合所学知识,概括人类文明交流的发展趋向。这些趋向对20世纪后期世界经济发展有何重大影响?

(3)根据材料二,指出西方启蒙思想家在汲取中国文化时的侧重点。这对他们的什么政治主张产生了影响?

(4)根据材料三,指出在学习西方文化的过程中,中国知识界关注的重点有何变化?这一变化为五四运动前中国的哪些重大历史事件提供了思想准备?请任选一事件概述其主导思想。

(5)以文明的相互交流与学习为主题,另拟一篇历史小论文的标题。(要求:内容具体,有新意。)

答案:(1)地区:中亚、西亚、南亚、东南亚;意义:打破了世界相对隔绝的状态,开始了整体发展的进程。(2)趋向:交流时间缩短;交流范围扩大;交流信息量更大;交流方式更便捷。影响:使世界各国经济交往与合作更加紧密;为经济全球化提供了物质条件。(3)侧重点:儒家思想、政治制度、伦理道德;主张:批判专制王权,主张开明政治。(4)变化:从重视西方科学技术,到重视政治制度、社会科学与人文科学;事件:戊戌变法、辛亥革命、新文化运动;思想:戊戌变法,主张通过改良的方式,摆脱封建思想束缚,实行君主立宪制。辛亥革命 主张用革命的方式,推翻封建专制统治,建立资产阶级民主共和国。新文化运动 主张民主与科学;提倡新道德,反对旧道德。(5)有具体事件或者事物的表述;有创新性。

12.(2007广东卷)阅读材料:

文明之所以进,其原因不一端,而思想自由,其总因也。欧洲之所以有今日,皆由十四五世纪时,古学复兴,脱教会之樊篱,一洗思想界之奴性,其进步乃沛乎莫能御……我中国学界之光明,人物之伟大,莫盛于战国,盖思想自由之明效也……呜呼,居今日诸学日新、思潮横溢之时代,而犹以保教为尊孔子,斯亦不可以已乎!

——梁启超:《保教非所以尊孔论》(1902年)

请结合所学知识回答:

(1)梁启超文中的欧洲“古学复兴”指的是什么

(2)战国的“思想自由”状况在秦汉、宋明时期发生了怎样的变化

(3)梁启超所说的“今日诸学日新、思潮横溢”有何具体表现

(4)欧洲的十四五世纪、中国的战国时期、梁启超所处的这个时代,有什么共同之处

答案:(1)欧洲文艺复兴运动。(2)秦始皇焚书坑儒,思想高度专制;汉武帝罢黜百家,独尊儒术,思想大一统;宋明理学盛行,进一步禁锢了思想。(3)西学的影响进一步扩大;更多人向国外寻求救国真理;不同的政治主张涌现并展开争论。(4)社会处于变革时期;都有新的经济因素、新的阶级、新的思潮出现;思想文化十分活跃,诞生了一大批思想家。

13.(2007天津文综)君与民的关系曾在中外政治发展中不断探索,阅读下列图文材料,回答问题。

材料一 材料二 孟子认为君权的获得依赖于天命和民心两方面,董仲舒主张“天子受命于天,天下受命于天子”,黄宗羲则主张“天下为主,君为客”

材料三 洛克(1632-1704)认为,“人类天生都是自由、平等和独立的”,因此人们缔结契约,组建国家,将政治权力分为立法、行政和对外权。人民推选代表组成拥有最高权力的立法机关,并选定国家的形式;其他两种权力由君主掌握。法律一经制定,任何人也不能凭借自己的权威逃避法律的制裁。

材料四 康有为在一份代拟奏折中说:东西各国之强,皆以立宪法开国会之故。国会者,君与国民共议一国之政法也。人君与千百万之国民合为一体,国安得不强?吾国行专制政体,一君与大臣数人共治其国,国安得不强?盖千百万之胜于数人者,自然之数矣。他在《日本变政记》按语中又说:吾今于此,尚非其时也。

(1)材料一图中唐太宗这句话的思想内涵是什么?在其统治政策中是如何体现的?

(2)材料二中三位思想家的观点有何异同?

(3)概括材料三中洛克的思想(不得照抄原文),指出其与孟德斯鸠主张的差异,说明洛克的基本思想在英国成为近代民主国家过程中是如何体现的。

(4)材料四中奏折的主旨是什么?结合所学知识说明“尚非其时”的社会原因。

(5)概括说明康有为的思想与材料二所反映的中国传统思想、材料三所反映的西方近代思想的关系。

答案:(1)重民生。戒奢从简;轻徭薄赋。(2)董仲舒神化君权;黄宗羲强调民本;孟子思想介于两者之间。他们都没有超越“君主”这一思想范畴。(3)自由平等,分权思想,议会政治,法治思想。洛克提出了分权说,孟德斯鸠明确提出立法、司法和行政三权分立的原则。1689年通过了《权利法案》,初步确立了君主立宪制。(4)实行君主立宪是强国之路。民族资本主义发展不充分,维新派力量单薄;长期的君主专制统治,民主思想影响有限。(5)批判了封建君主专制思想,继承和改造了中国传统的民本思想;借鉴了西方启蒙思想。

1.(2007宁夏文综)中国古代书法在发展过程中形成一些时代特点,如“宋人尚意”,即通过字体书写,表现自己追求的意境。图7为苏轼的《黄州寒食诗帖》(局部),就很能体现“尚意”的特征。这幅作品字体的特点是

A.字形方整,笔画平直稳重 B.字形扁方,笔画平稳舒展

C.字形严谨。笔画密集繁复 D.字形多变,笔画简约流畅

2.(2007江苏)平六国后,秦始皇“一法度、衡石、丈尺。车同轨,书同文字”。其中“书同文字”是指把以下哪种字体作为全国统一的官方书体( )

3.(2007海南)中西文化交相辉映,如汤显祖与莎士比亚是同时代的著名戏剧家,下列属于同时代同一领域的文化名人是( )

A.孟子和苏格拉底 B.关汉卿和达尔文

C. 王阳明和哥白尼 D. 曹雪芹和孟德斯鸠

4.(2007上海)右图为“中国科普博览——古代科技馆网站”的首页,页面设置了十一项链接。如果再添加一个新的网页链接,最合适的是

A.浑天仪

B.翻车

C.赵州桥

D.数学

5.(2007全国文综Ⅱ)顾炎武在《日知录》中说:“不习六艺之文,不考百王之典,不综当代之务,举夫子论学论政之大端一切不问,而曰一贯,曰无言,以明心见性之空言,代修己治人之实学,股肱惰而万事荒,爪牙亡而四国乱。神州荡覆,宗社丘墟。”他所抨击的是( )

A.先秦儒学 B.汉代经学

C.隋唐佛学 D.宋明理学

6.(2007广东卷)邓小平l992年南方谈话贯穿的一个中心思想是,抓住有利时机,把有中国特色的社会主义事业全面推向前进。就外部环境而言,“有利时机”指的是( )

A.和平与发展成为时代的主题 B.经济危机使西方国家实力大减

C.世贸组织接纳中国为新成员 D.公正合理的国际新秩序已经建立

7.(2007广东卷)1954年,美国一个城市管理自来水的专员发现,该市自来水耗费量在某些三分钟的时段内会奇怪地突然增加。出现这种现象的原因可能是( )

A.当时汽车开始在美国普及,这三分钟刚好是车主集中洗车的时间

B.黑客通过互联网攻击自来水公司的电脑系统,导致数据显示错误

C.第二次世界大战后美国企业管理水平普遍下降,统计数据计算错误

D.当时电视开始在美国普及,这三分钟是广告时间,大家上厕所集中用水

8.(2007江苏)儒学为中国传统思想文化的重要内容;“新儒家”、“儒学复兴”、“孔子学院”等现当代文化现象的出现,又反映了儒学的因时之变与应世之用。请简述先秦、西汉、南宋儒学的代表人物及其主要思想主张,并说明中国古代历史上儒学地位的变化。

答案:①先秦儒学的代表人物为孔子(孔丘)。仁是孔子思想体系的核心,主张以爱人之心调解与和谐社会人际关系;还主张“礼”(贵贱有“序”)。

②先秦儒学的代表人物还有孟子(孟轲)。他发展了孔子学说,主张仁政。

③西汉儒学的代表人物为董仲舒。他对儒学加以发挥,他倡导的儒学核心是罢黜百家、独尊儒术、“天人感应”、“君权神授”。

④南宋儒学的代表人物为朱熹。他以儒学为基础,吸收佛教和道教思想,形成新儒学——理学,理气论,认为“理”是宇宙万物的本源,“气”是构成宇宙万物的材料,心性论,提出“存天理,灭人欲”。

⑤先秦儒学只是众多思想流派(答“百家争鸣”亦可)中的重要一家,从西汉武帝时开始儒学居于统治地位,明清两代新儒学(理学)成为官方哲学。

9.(2007重庆文综)根据材料回答问题:

材料一 孔子聚徒讲学,弟子三千。其中不少学子“贫且贱”,没有社会地位。

材料二 古之取士皆本于学校,故道德一于上,习俗成于下,其人材皆足以有为于世。自先王之泽竭,教养之法无所本,士虽有美材而无学师友以成就之,此议者之所患也。今欲追复古制以革其弊……以俟(等待)朝廷兴建学校。(王安石《临川集》)

材料三 19世纪60年代到90年代初期,在北京、上海、天津等地以同文馆、电报学堂、武备学堂、水师学堂、自强学堂等命名的学堂相继创办。其间还有150多人被派赴美、英、法等国留学。

材料四 拿破仑通过《教育基本法》等法令实施教育改革,加强国家对教育的控制;同时改建与发展为资产阶级政治经济服务的初等学校、中等学校、专科学校和军事学校等。

请回答:(1)材料一反映了孔子的什么教育主张?结合所学知识,说明孔子的教育主张和实践给当时的教育格局带来了怎样的变化?

(2)根据材料二并结合所学知识,分析王安石教育改革的原因,概括其教育改革措施的特征。

(3)根据材料三,结合所学知识,分析这一教育变革的历史背景,并对此变革加以评价。

(4)根据材料四并结合所学知识,归纳拿破仑教育改革的特点,说明拿破仑教育改革的目的。

答案:(1)“有教无类”的教育主张。打破了奴隶社会“学在官府”、贵族垄断文化教育的格局,把教育对象扩大到平民子弟。(2)当时的教育不利于培养人才,舆论不利于变法。注重改革教育内容,培养实用性人才;扩大选官途径。

(3)鸦片战争后产生了向西方学习的新思想;洋务运动兴起,迫切需要近代人才。培养了一批翻译、科技、教育等方面的人才;但单纯学习西方科技,没有改变教育制度。(4)教育立法,加强国家对教育的控制;建立了比较完备的近代教育体系。培养为资产阶级政治经济服务的人才;为了政治稳定和资本主义的发展。

10.(2007上海)16世纪,英国思想家莫尔仅仅为人类描绘了一个未来的理想社会——“Utopia” (乌托邦),20世纪中期以来,科学技术正推动我们实现一个“E—topia” (E——托邦)。

回答下列问题:

(1)“E-—托邦”有什么技术特征

(2)它是怎样建立起来的

(3)试对“E——托邦”作一评价。

答案: (1)信息技术、生物工程技术、新能源技术、新材料技术、航天技术等高科技。(2)原因、背景,如:20世纪科学理论的重大突破,社会需要等;过程,如:20世纪40年代发端于美国,20世纪后期年代进入新的发展阶段,现在正遍及全球并向纵深发展。(3)正面影响,如:推动社会发展,促进经济全球化等。负面影响,如:扩大发达国家与发展中国家的经济差距等。

11.(2007四川文综)不同文明之间的相互交流与学习是影响历史发展变迁的重要因素。阅读下列材料

材料一

材料二 17-18世纪,中国古代的主要经典和儒家学说,通过传教士的介绍、研究,在欧洲知识界和上层社会得到了流传和宣扬,成为伏尔泰等启蒙运动者汲取精神力量的源泉。……中国历史上传统的仁君统治和大一统的思想,更是主张开明君主专制的启蒙思想家反对欧洲王权所追求的社会楷模。……(启蒙思想家)霍尔巴赫说:“中国是世界上唯一的将政治和伦理道德相结合的国家。”

——摘编自沈福伟《中西文化交流史》

材料三 19世纪末20世纪初,中国(知识界)对外国作品的兴趣从纯科技转向制度和政治方面……对自然科学和应用科学的热情向社会科学和人文科学转移。新的着重点对以后几年中国的政治和社会发展起着重大影响。

——摘编自费正清、刘广京《剑桥中国晚清史》

请回答:

(1)历史学家翦伯赞认为,丝绸之路的开通,其意义不亚于新航路的发现。西汉时期开通的陆上丝绸之路和海上丝绸之路,促进了中国同亚洲哪些地区之间的经济文化交流?从全球史观的角度看,新航路的开辟有何重要意义?

(2)根据材料一图示发明并结合所学知识,概括人类文明交流的发展趋向。这些趋向对20世纪后期世界经济发展有何重大影响?

(3)根据材料二,指出西方启蒙思想家在汲取中国文化时的侧重点。这对他们的什么政治主张产生了影响?

(4)根据材料三,指出在学习西方文化的过程中,中国知识界关注的重点有何变化?这一变化为五四运动前中国的哪些重大历史事件提供了思想准备?请任选一事件概述其主导思想。

(5)以文明的相互交流与学习为主题,另拟一篇历史小论文的标题。(要求:内容具体,有新意。)

答案:(1)地区:中亚、西亚、南亚、东南亚;意义:打破了世界相对隔绝的状态,开始了整体发展的进程。(2)趋向:交流时间缩短;交流范围扩大;交流信息量更大;交流方式更便捷。影响:使世界各国经济交往与合作更加紧密;为经济全球化提供了物质条件。(3)侧重点:儒家思想、政治制度、伦理道德;主张:批判专制王权,主张开明政治。(4)变化:从重视西方科学技术,到重视政治制度、社会科学与人文科学;事件:戊戌变法、辛亥革命、新文化运动;思想:戊戌变法,主张通过改良的方式,摆脱封建思想束缚,实行君主立宪制。辛亥革命 主张用革命的方式,推翻封建专制统治,建立资产阶级民主共和国。新文化运动 主张民主与科学;提倡新道德,反对旧道德。(5)有具体事件或者事物的表述;有创新性。

12.(2007广东卷)阅读材料:

文明之所以进,其原因不一端,而思想自由,其总因也。欧洲之所以有今日,皆由十四五世纪时,古学复兴,脱教会之樊篱,一洗思想界之奴性,其进步乃沛乎莫能御……我中国学界之光明,人物之伟大,莫盛于战国,盖思想自由之明效也……呜呼,居今日诸学日新、思潮横溢之时代,而犹以保教为尊孔子,斯亦不可以已乎!

——梁启超:《保教非所以尊孔论》(1902年)

请结合所学知识回答:

(1)梁启超文中的欧洲“古学复兴”指的是什么

(2)战国的“思想自由”状况在秦汉、宋明时期发生了怎样的变化

(3)梁启超所说的“今日诸学日新、思潮横溢”有何具体表现

(4)欧洲的十四五世纪、中国的战国时期、梁启超所处的这个时代,有什么共同之处

答案:(1)欧洲文艺复兴运动。(2)秦始皇焚书坑儒,思想高度专制;汉武帝罢黜百家,独尊儒术,思想大一统;宋明理学盛行,进一步禁锢了思想。(3)西学的影响进一步扩大;更多人向国外寻求救国真理;不同的政治主张涌现并展开争论。(4)社会处于变革时期;都有新的经济因素、新的阶级、新的思潮出现;思想文化十分活跃,诞生了一大批思想家。

13.(2007天津文综)君与民的关系曾在中外政治发展中不断探索,阅读下列图文材料,回答问题。

材料一 材料二 孟子认为君权的获得依赖于天命和民心两方面,董仲舒主张“天子受命于天,天下受命于天子”,黄宗羲则主张“天下为主,君为客”

材料三 洛克(1632-1704)认为,“人类天生都是自由、平等和独立的”,因此人们缔结契约,组建国家,将政治权力分为立法、行政和对外权。人民推选代表组成拥有最高权力的立法机关,并选定国家的形式;其他两种权力由君主掌握。法律一经制定,任何人也不能凭借自己的权威逃避法律的制裁。

材料四 康有为在一份代拟奏折中说:东西各国之强,皆以立宪法开国会之故。国会者,君与国民共议一国之政法也。人君与千百万之国民合为一体,国安得不强?吾国行专制政体,一君与大臣数人共治其国,国安得不强?盖千百万之胜于数人者,自然之数矣。他在《日本变政记》按语中又说:吾今于此,尚非其时也。

(1)材料一图中唐太宗这句话的思想内涵是什么?在其统治政策中是如何体现的?

(2)材料二中三位思想家的观点有何异同?

(3)概括材料三中洛克的思想(不得照抄原文),指出其与孟德斯鸠主张的差异,说明洛克的基本思想在英国成为近代民主国家过程中是如何体现的。

(4)材料四中奏折的主旨是什么?结合所学知识说明“尚非其时”的社会原因。

(5)概括说明康有为的思想与材料二所反映的中国传统思想、材料三所反映的西方近代思想的关系。

答案:(1)重民生。戒奢从简;轻徭薄赋。(2)董仲舒神化君权;黄宗羲强调民本;孟子思想介于两者之间。他们都没有超越“君主”这一思想范畴。(3)自由平等,分权思想,议会政治,法治思想。洛克提出了分权说,孟德斯鸠明确提出立法、司法和行政三权分立的原则。1689年通过了《权利法案》,初步确立了君主立宪制。(4)实行君主立宪是强国之路。民族资本主义发展不充分,维新派力量单薄;长期的君主专制统治,民主思想影响有限。(5)批判了封建君主专制思想,继承和改造了中国传统的民本思想;借鉴了西方启蒙思想。

同课章节目录