1 桂林山水(导学案) (2课时)

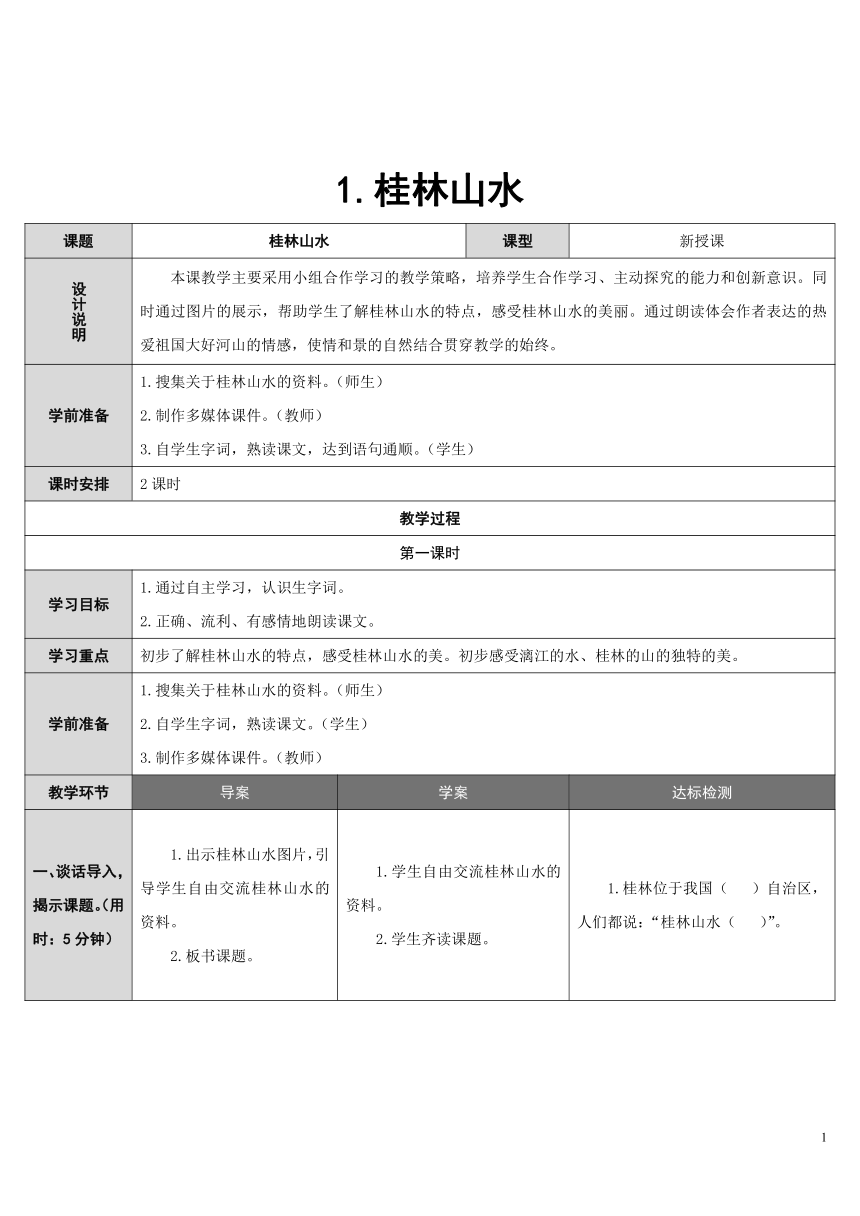

文档属性

| 名称 | 1 桂林山水(导学案) (2课时) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 139.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2019-02-20 22:06:15 | ||

图片预览

文档简介

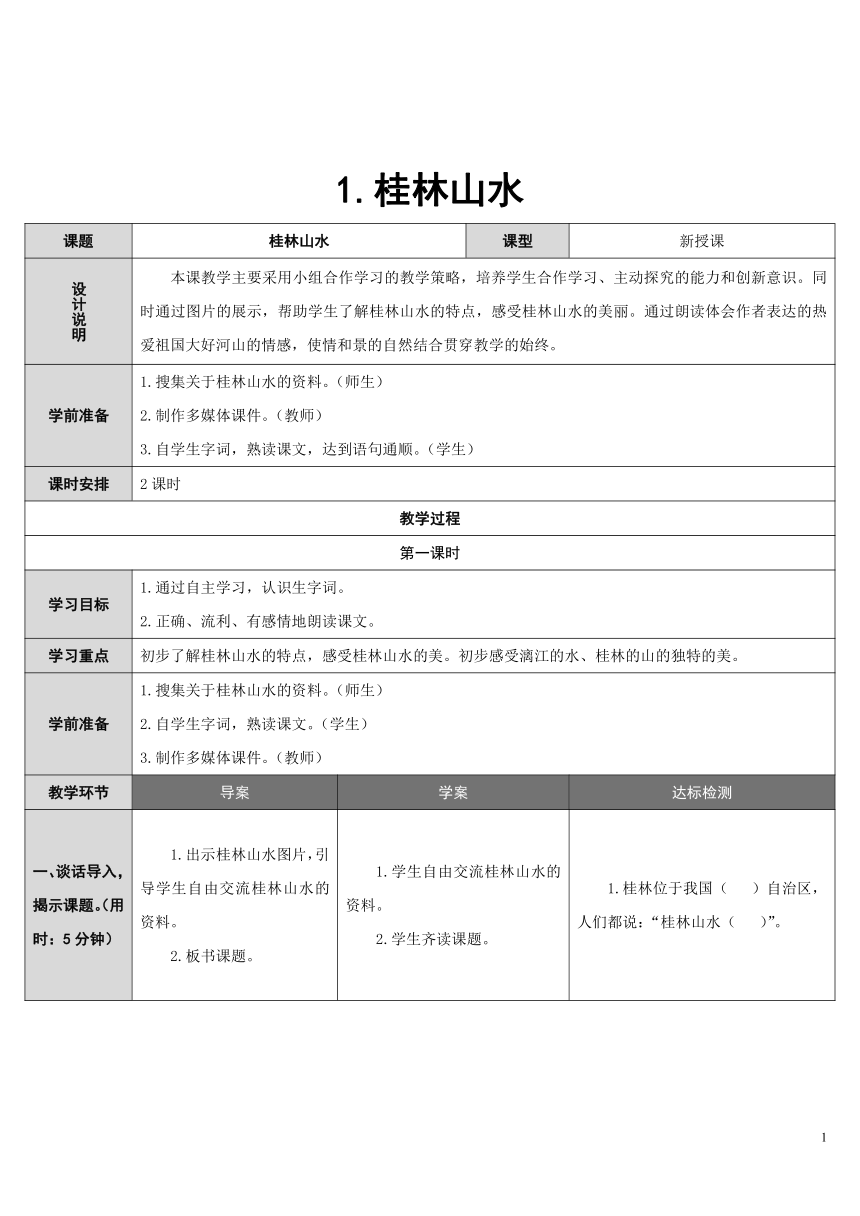

1.桂林山水

课题

桂林山水

课型

新授课

设计说明

本课教学主要采用小组合作学习的教学策略,培养学生合作学习、主动探究的能力和创新意识。同时通过图片的展示,帮助学生了解桂林山水的特点,感受桂林山水的美丽。通过朗读体会作者表达的热爱祖国大好河山的情感,使情和景的自然结合贯穿教学的始终。

学前准备

1.搜集关于桂林山水的资料。(师生)

2.制作多媒体课件。(教师)

3.自学生字词,熟读课文,达到语句通顺。(学生)

课时安排

2课时

教学过程

第一课时

学习目标

1.通过自主学习,认识生字词。

2.正确、流利、有感情地朗读课文。

学习重点

初步了解桂林山水的特点,感受桂林山水的美。初步感受漓江的水、桂林的山的独特的美。

学前准备

1.搜集关于桂林山水的资料。(师生)

2.自学生字词,熟读课文。(学生)

3.制作多媒体课件。(教师)

教学环节

导案

学案

达标检测

一、谈话导入,揭示课题。(用时:5分钟)

1.出示桂林山水图片,引导学生自由交流桂林山水的资料。

2.板书课题。

1.学生自由交流桂林山水的资料。

2.学生齐读课题。

1.桂林位于我国( )自治区,人们都说:“桂林山水( )”。

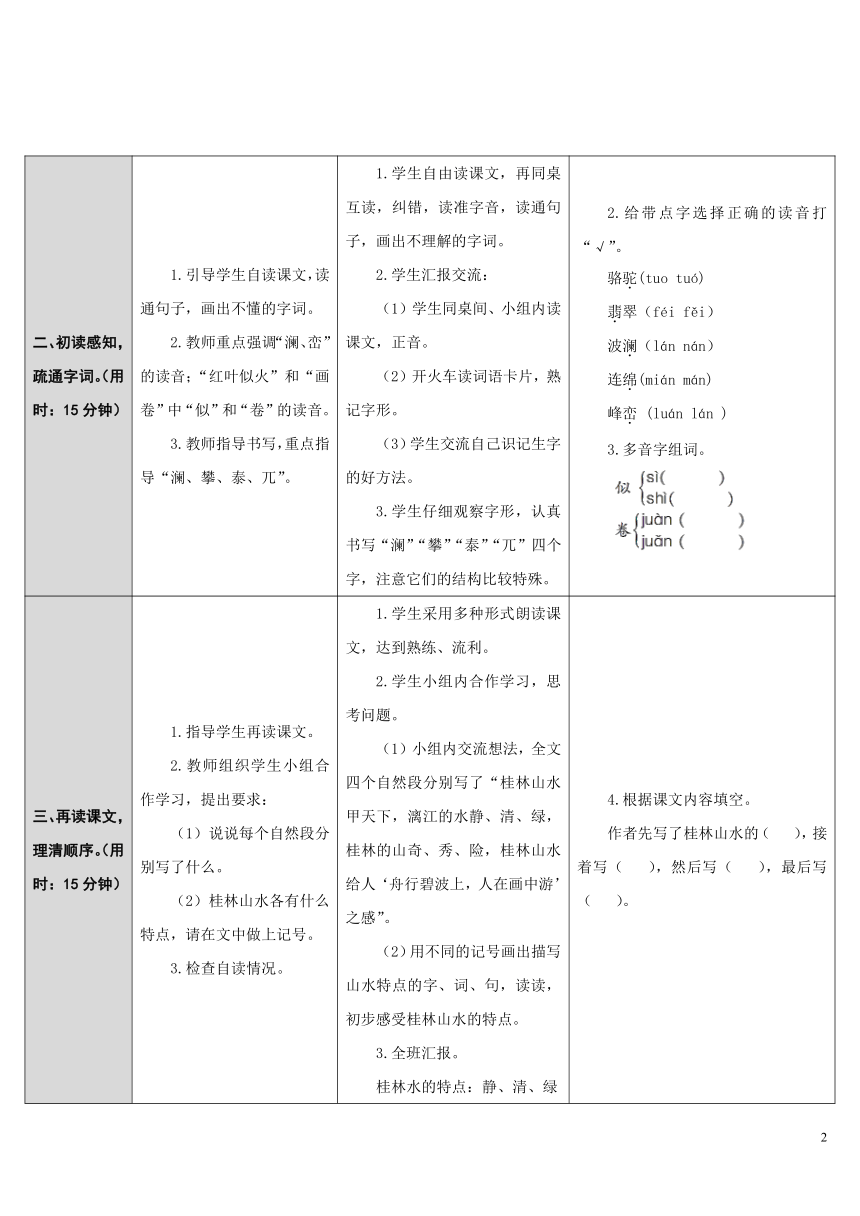

二、初读感知,疏通字词。(用时:15分钟)

1.引导学生自读课文,读通句子,画出不懂的字词。

2.教师重点强调“澜、峦”的读音;“红叶似火”和“画卷”中“似”和“卷”的读音。

3.教师指导书写,重点指导“澜、攀、泰、兀”。

1.学生自由读课文,再同桌互读,纠错,读准字音,读通句子,画出不理解的字词。

2.学生汇报交流:

(1)学生同桌间、小组内读课文,正音。

(2)开火车读词语卡片,熟记字形。

(3)学生交流自己识记生字的好方法。

3.学生仔细观察字形,认真书写“澜”“攀”“泰”“兀”四个字,注意它们的结构比较特殊。

2.给带点字选择正确的读音打“√”。

骆驼(tuo tuó)

翡翠(féi fěi)

波澜(lán nán)

连绵(mián mán)

峰峦 (luán lán )

3.多音字组词。

三、再读课文,理清顺序。(用时:15分钟)

1.指导学生再读课文。

2.教师组织学生小组合作学习,提出要求:

(1)说说每个自然段分别写了什么。

(2)桂林山水各有什么特点,请在文中做上记号。

3.检查自读情况。

1.学生采用多种形式朗读课文,达到熟练、流利。

2.学生小组内合作学习,思考问题。

(1)小组内交流想法,全文四个自然段分别写了“桂林山水甲天下,漓江的水静、清、绿,桂林的山奇、秀、险,桂林山水给人‘舟行碧波上,人在画中游’之感”。

(2)用不同的记号画出描写山水特点的字、词、句,读读,初步感受桂林山水的特点。

3.全班汇报。

桂林水的特点:静、清、绿

桂林山的特点:奇、秀、险

4.根据课文内容填空。

作者先写了桂林山水的( ),接着写( ),然后写( ),最后写( )。

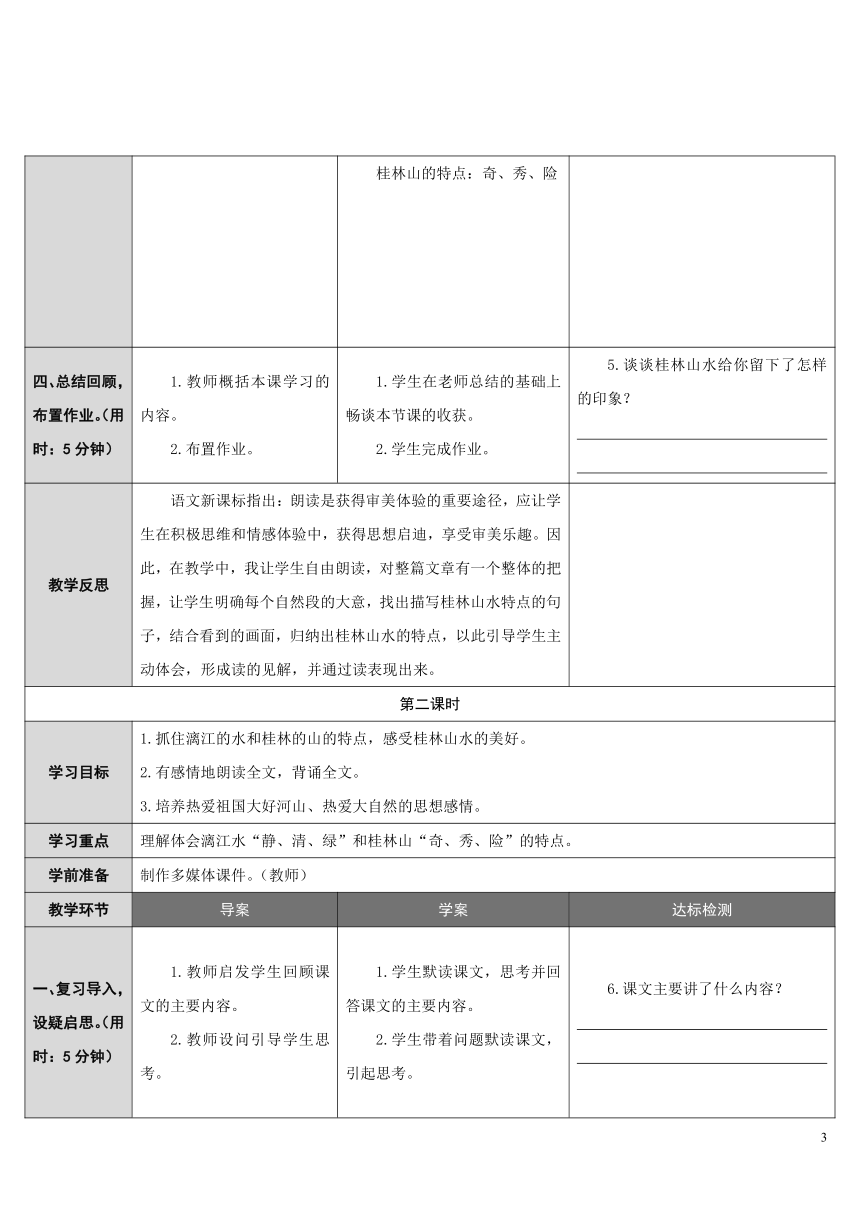

四、总结回顾,布置作业。(用时:5分钟)

1.教师概括本课学习的内容。

2.布置作业。

1.学生在老师总结的基础上畅谈本节课的收获。

2.学生完成作业。

5.谈谈桂林山水给你留下了怎样的印象?

教学反思

语文新课标指出:朗读是获得审美体验的重要途径,应让学生在积极思维和情感体验中,获得思想启迪,享受审美乐趣。因此,在教学中,我让学生自由朗读,对整篇文章有一个整体的把握,让学生明确每个自然段的大意,找出描写桂林山水特点的句子,结合看到的画面,归纳出桂林山水的特点,以此引导学生主动体会,形成读的见解,并通过读表现出来。

第二课时

学习目标

1.抓住漓江的水和桂林的山的特点,感受桂林山水的美好。

2.有感情地朗读全文,背诵全文。

3.培养热爱祖国大好河山、热爱大自然的思想感情。

学习重点

理解体会漓江水“静、清、绿”和桂林山“奇、秀、险”的特点。

学前准备

制作多媒体课件。(教师)

教学环节

导案

学案

达标检测

一、复习导入,设疑启思。(用时:5分钟)

1.教师启发学生回顾课文的主要内容。

2.教师设问引导学生思考。

1.学生默读课文,思考并回答课文的主要内容。

2.学生带着问题默读课文,引起思考。

6.课文主要讲了什么内容?

二、观赏桂林的山水。(用时:20分钟)

1.引导学习漓江的水。

(1)引导学生自由读课文第2自然段,把自己认为最美的语句画出来。

(2)课件出示:漓江的水真静啊……绿得仿佛那是一块无瑕的翡翠。引导学生有感情地朗读出示的这句话。

(3)启发思考:读了这句话,你对漓江的水有了怎样的印象?

(4)课件出示漓江水的图片。

(5)引导学生模仿这个句子自由说话。

2.引导学习桂林山水。

(1)引导齐读第3自然段。

(2)出示相关图片,引导学生认真观察,图文结合,说说桂林的山的特点。

(3)引导学生画出描写桂林的山的特点的语句。

(4)引导学生有感情地解读这一自然段。

1.(1)学生自由读课文第2自然段,画出自己觉得最美的语句,仔细品味。

(2)小组内练习朗读出示的句子,体会排比的修辞手法。

(3)自由交流读后的整体感受。

(4)学生看图片,再次感受漓江水的美。

(5)学生模仿这个句子自由练习说话。

2.(1)齐读第3自然段。

(2)学生认真观察,图文结合,说说桂林的山的特点。

(3)学生画出描写桂林的山的特点的语句。重点抓住“像老人,像巨象,像骆驼”感受山的“奇”;抓住“翠绿、新生”感受山的“秀”;抓住“危峰兀立,怪石嶙峋”感受山的“险”。

(4)学生带着感受再次朗读相应的句子。

7.“漓江的水真绿啊,绿得仿佛那是一块无瑕的翡翠。”这句话把 比作 。

8.我知道漓江水的特点是 、

、 。

9.根据课文内容填空。

桂林的山真( )啊,像( ),像( );桂林的山真( )啊,像( ),像( ),色彩明丽,倒映水中;桂林的山真( )啊,( ),( ),好像一不小心就会( )。

三、回归整体,感悟写法。(用时:8分钟)

1.教师提出问题,启发思考:作者是怎样把桂林的山水写得这样美的?

2.指导学生读“阅读链接”。

1.学生自由交流:课文重点围绕“桂林山水”来写,并进行细心的观察,运用排比、比喻等修辞手法,把桂林的山水写得这么美。

2.读课后“阅读链接”的内容,进一步感受桂林山水的美。

四、配乐诵读,积累拓展。(用时:7分钟)

1.播放音乐,为学生诵读创设意境。

2.指导学生背诵课文。

3.指导学生学会积累好词好句。

1.配乐再读课文,边读边回顾桂林山水的特点。

2.同桌互背课文。

3.学生积累文中优美的词句,写在积累本上。

板书设计

教学反思

本文结构清晰,语句优美,百读不厌,并能在朗读中给人身临其境之感。所以我就以读为主线展开教学,铺垫美、欣赏美、感知美、体悟美、想象美、描摹美。在学生对朗读的评价中,我顺其自然地引导学生确定重点语句进行品析与体会,或结合语境理解,或积极展开想象,或对照图片认知,在读中感悟意思,用感悟促进朗读;同时,朗读促使学生主动融入阅读情境,感受语言的神奇、内容的丰富多彩、内蕴的意味绵长,体会自然之美。

《桂林山水》教学片段

走进课文,感悟桂林山(“奇、秀、险”)的特点

师:请同学们用第二自然段的学法快速学习第三自然段。

(生自学第三自然段)

师:课文写了桂林山的哪些特点呢?

生:奇、秀、险。(师板书)

师:你对哪个特点最感兴趣或印象最深,谈谈体会。

生:桂林山的“险”留给我印象最深。因为它好像一不小心就会栽倒下来,真是太险了!

师:这么险的山峰高高矗立着,课文中用了一个词语来形容——

生:危峰兀立!

师:看,这就是危峰兀立!(多媒体展示独秀峰高高矗立的画面)

师:除此之外呢?

生:桂林山的“奇”给我的印象最深。它奇在拔地而起,而且各不相连;奇在它的形态千奇百怪。 我们平时见到的山峰往往都是连绵起伏的,而这里的山峰却是一座座独立的。很少见,很独特!

师:嗯,体会得非常全面!这就是“拔地而起”“各不相连”。(多媒体展示相关画面)大家一起读一下这两个词语。

(生读词语)

生:这里的山峰形状很多,而且十分奇特!

师:课文中好像就写了三种形状呀?(作怀疑状)

生:不,还有好多好多!

师:好!那就请大家联系我们在课间看过的录像,或者展开丰富的想象,来把形态说具体些!“像老人,像巨象,像骆驼……”(示意学生一一说下去)

生:像苹果,像神笔,像羊角,像骏马,像竹笋,像猴子,像紫金冠,像“童子拜观音”……

师:许许多多的形状,数不尽,说不完,这就是——

生:形态万千!

师:这么多奇形怪状的山峰矗立在那里,这就是——

生:奇峰罗列!

师:除了对这两个特点印象最深外,还有什么特点让大家感兴趣。

生1:我对“秀”特别感兴趣。因为翠绿的屏障和新生的竹笋我都很喜欢。屏障本来就很美,翠绿色的,那就更美了;竹笋,说明那山尖尖的,很有趣!

生2:我尤其喜欢那“新生的竹笋”,充满了生机,充满了活力,很可爱!

师:在你眼里,这山都活了!(很动情地肯定)两位同学体会得那么好,能把自己感悟到的读出来吗?

(生读得声情并茂)

师:同学们,桂林山的一个特点就足以让我们欣赏、品味,如今,它集这些特点于一体。难怪作者要这样赞叹——

生:我攀登过……游览过……却从没看见过桂林这一带的山。(即第三自然段第一句话)

师:是峰峦雄伟的泰山不够美吗?是红叶似火的香山不够迷人吗?而是——

生:桂林的山实在太美了!跟它相比别的山就逊色了。

师:因此,我们说,桂林的山——

生:甲天下!

赏析:根据此部分内容的语言特色,主要是以学生为本,通过他们的主体探究,再辅之以图片展示,让学生加以回忆、想象,在读、看的过程中深入体悟,真正体现教学一体、寓教于乐的语文教学思路。

课题

桂林山水

课型

新授课

设计说明

本课教学主要采用小组合作学习的教学策略,培养学生合作学习、主动探究的能力和创新意识。同时通过图片的展示,帮助学生了解桂林山水的特点,感受桂林山水的美丽。通过朗读体会作者表达的热爱祖国大好河山的情感,使情和景的自然结合贯穿教学的始终。

学前准备

1.搜集关于桂林山水的资料。(师生)

2.制作多媒体课件。(教师)

3.自学生字词,熟读课文,达到语句通顺。(学生)

课时安排

2课时

教学过程

第一课时

学习目标

1.通过自主学习,认识生字词。

2.正确、流利、有感情地朗读课文。

学习重点

初步了解桂林山水的特点,感受桂林山水的美。初步感受漓江的水、桂林的山的独特的美。

学前准备

1.搜集关于桂林山水的资料。(师生)

2.自学生字词,熟读课文。(学生)

3.制作多媒体课件。(教师)

教学环节

导案

学案

达标检测

一、谈话导入,揭示课题。(用时:5分钟)

1.出示桂林山水图片,引导学生自由交流桂林山水的资料。

2.板书课题。

1.学生自由交流桂林山水的资料。

2.学生齐读课题。

1.桂林位于我国( )自治区,人们都说:“桂林山水( )”。

二、初读感知,疏通字词。(用时:15分钟)

1.引导学生自读课文,读通句子,画出不懂的字词。

2.教师重点强调“澜、峦”的读音;“红叶似火”和“画卷”中“似”和“卷”的读音。

3.教师指导书写,重点指导“澜、攀、泰、兀”。

1.学生自由读课文,再同桌互读,纠错,读准字音,读通句子,画出不理解的字词。

2.学生汇报交流:

(1)学生同桌间、小组内读课文,正音。

(2)开火车读词语卡片,熟记字形。

(3)学生交流自己识记生字的好方法。

3.学生仔细观察字形,认真书写“澜”“攀”“泰”“兀”四个字,注意它们的结构比较特殊。

2.给带点字选择正确的读音打“√”。

骆驼(tuo tuó)

翡翠(féi fěi)

波澜(lán nán)

连绵(mián mán)

峰峦 (luán lán )

3.多音字组词。

三、再读课文,理清顺序。(用时:15分钟)

1.指导学生再读课文。

2.教师组织学生小组合作学习,提出要求:

(1)说说每个自然段分别写了什么。

(2)桂林山水各有什么特点,请在文中做上记号。

3.检查自读情况。

1.学生采用多种形式朗读课文,达到熟练、流利。

2.学生小组内合作学习,思考问题。

(1)小组内交流想法,全文四个自然段分别写了“桂林山水甲天下,漓江的水静、清、绿,桂林的山奇、秀、险,桂林山水给人‘舟行碧波上,人在画中游’之感”。

(2)用不同的记号画出描写山水特点的字、词、句,读读,初步感受桂林山水的特点。

3.全班汇报。

桂林水的特点:静、清、绿

桂林山的特点:奇、秀、险

4.根据课文内容填空。

作者先写了桂林山水的( ),接着写( ),然后写( ),最后写( )。

四、总结回顾,布置作业。(用时:5分钟)

1.教师概括本课学习的内容。

2.布置作业。

1.学生在老师总结的基础上畅谈本节课的收获。

2.学生完成作业。

5.谈谈桂林山水给你留下了怎样的印象?

教学反思

语文新课标指出:朗读是获得审美体验的重要途径,应让学生在积极思维和情感体验中,获得思想启迪,享受审美乐趣。因此,在教学中,我让学生自由朗读,对整篇文章有一个整体的把握,让学生明确每个自然段的大意,找出描写桂林山水特点的句子,结合看到的画面,归纳出桂林山水的特点,以此引导学生主动体会,形成读的见解,并通过读表现出来。

第二课时

学习目标

1.抓住漓江的水和桂林的山的特点,感受桂林山水的美好。

2.有感情地朗读全文,背诵全文。

3.培养热爱祖国大好河山、热爱大自然的思想感情。

学习重点

理解体会漓江水“静、清、绿”和桂林山“奇、秀、险”的特点。

学前准备

制作多媒体课件。(教师)

教学环节

导案

学案

达标检测

一、复习导入,设疑启思。(用时:5分钟)

1.教师启发学生回顾课文的主要内容。

2.教师设问引导学生思考。

1.学生默读课文,思考并回答课文的主要内容。

2.学生带着问题默读课文,引起思考。

6.课文主要讲了什么内容?

二、观赏桂林的山水。(用时:20分钟)

1.引导学习漓江的水。

(1)引导学生自由读课文第2自然段,把自己认为最美的语句画出来。

(2)课件出示:漓江的水真静啊……绿得仿佛那是一块无瑕的翡翠。引导学生有感情地朗读出示的这句话。

(3)启发思考:读了这句话,你对漓江的水有了怎样的印象?

(4)课件出示漓江水的图片。

(5)引导学生模仿这个句子自由说话。

2.引导学习桂林山水。

(1)引导齐读第3自然段。

(2)出示相关图片,引导学生认真观察,图文结合,说说桂林的山的特点。

(3)引导学生画出描写桂林的山的特点的语句。

(4)引导学生有感情地解读这一自然段。

1.(1)学生自由读课文第2自然段,画出自己觉得最美的语句,仔细品味。

(2)小组内练习朗读出示的句子,体会排比的修辞手法。

(3)自由交流读后的整体感受。

(4)学生看图片,再次感受漓江水的美。

(5)学生模仿这个句子自由练习说话。

2.(1)齐读第3自然段。

(2)学生认真观察,图文结合,说说桂林的山的特点。

(3)学生画出描写桂林的山的特点的语句。重点抓住“像老人,像巨象,像骆驼”感受山的“奇”;抓住“翠绿、新生”感受山的“秀”;抓住“危峰兀立,怪石嶙峋”感受山的“险”。

(4)学生带着感受再次朗读相应的句子。

7.“漓江的水真绿啊,绿得仿佛那是一块无瑕的翡翠。”这句话把 比作 。

8.我知道漓江水的特点是 、

、 。

9.根据课文内容填空。

桂林的山真( )啊,像( ),像( );桂林的山真( )啊,像( ),像( ),色彩明丽,倒映水中;桂林的山真( )啊,( ),( ),好像一不小心就会( )。

三、回归整体,感悟写法。(用时:8分钟)

1.教师提出问题,启发思考:作者是怎样把桂林的山水写得这样美的?

2.指导学生读“阅读链接”。

1.学生自由交流:课文重点围绕“桂林山水”来写,并进行细心的观察,运用排比、比喻等修辞手法,把桂林的山水写得这么美。

2.读课后“阅读链接”的内容,进一步感受桂林山水的美。

四、配乐诵读,积累拓展。(用时:7分钟)

1.播放音乐,为学生诵读创设意境。

2.指导学生背诵课文。

3.指导学生学会积累好词好句。

1.配乐再读课文,边读边回顾桂林山水的特点。

2.同桌互背课文。

3.学生积累文中优美的词句,写在积累本上。

板书设计

教学反思

本文结构清晰,语句优美,百读不厌,并能在朗读中给人身临其境之感。所以我就以读为主线展开教学,铺垫美、欣赏美、感知美、体悟美、想象美、描摹美。在学生对朗读的评价中,我顺其自然地引导学生确定重点语句进行品析与体会,或结合语境理解,或积极展开想象,或对照图片认知,在读中感悟意思,用感悟促进朗读;同时,朗读促使学生主动融入阅读情境,感受语言的神奇、内容的丰富多彩、内蕴的意味绵长,体会自然之美。

《桂林山水》教学片段

走进课文,感悟桂林山(“奇、秀、险”)的特点

师:请同学们用第二自然段的学法快速学习第三自然段。

(生自学第三自然段)

师:课文写了桂林山的哪些特点呢?

生:奇、秀、险。(师板书)

师:你对哪个特点最感兴趣或印象最深,谈谈体会。

生:桂林山的“险”留给我印象最深。因为它好像一不小心就会栽倒下来,真是太险了!

师:这么险的山峰高高矗立着,课文中用了一个词语来形容——

生:危峰兀立!

师:看,这就是危峰兀立!(多媒体展示独秀峰高高矗立的画面)

师:除此之外呢?

生:桂林山的“奇”给我的印象最深。它奇在拔地而起,而且各不相连;奇在它的形态千奇百怪。 我们平时见到的山峰往往都是连绵起伏的,而这里的山峰却是一座座独立的。很少见,很独特!

师:嗯,体会得非常全面!这就是“拔地而起”“各不相连”。(多媒体展示相关画面)大家一起读一下这两个词语。

(生读词语)

生:这里的山峰形状很多,而且十分奇特!

师:课文中好像就写了三种形状呀?(作怀疑状)

生:不,还有好多好多!

师:好!那就请大家联系我们在课间看过的录像,或者展开丰富的想象,来把形态说具体些!“像老人,像巨象,像骆驼……”(示意学生一一说下去)

生:像苹果,像神笔,像羊角,像骏马,像竹笋,像猴子,像紫金冠,像“童子拜观音”……

师:许许多多的形状,数不尽,说不完,这就是——

生:形态万千!

师:这么多奇形怪状的山峰矗立在那里,这就是——

生:奇峰罗列!

师:除了对这两个特点印象最深外,还有什么特点让大家感兴趣。

生1:我对“秀”特别感兴趣。因为翠绿的屏障和新生的竹笋我都很喜欢。屏障本来就很美,翠绿色的,那就更美了;竹笋,说明那山尖尖的,很有趣!

生2:我尤其喜欢那“新生的竹笋”,充满了生机,充满了活力,很可爱!

师:在你眼里,这山都活了!(很动情地肯定)两位同学体会得那么好,能把自己感悟到的读出来吗?

(生读得声情并茂)

师:同学们,桂林山的一个特点就足以让我们欣赏、品味,如今,它集这些特点于一体。难怪作者要这样赞叹——

生:我攀登过……游览过……却从没看见过桂林这一带的山。(即第三自然段第一句话)

师:是峰峦雄伟的泰山不够美吗?是红叶似火的香山不够迷人吗?而是——

生:桂林的山实在太美了!跟它相比别的山就逊色了。

师:因此,我们说,桂林的山——

生:甲天下!

赏析:根据此部分内容的语言特色,主要是以学生为本,通过他们的主体探究,再辅之以图片展示,让学生加以回忆、想象,在读、看的过程中深入体悟,真正体现教学一体、寓教于乐的语文教学思路。

同课章节目录

- 第一组

- 1 桂林山水

- 2 记金华的双龙洞

- 3* 七月的天山

- 第二组

- 4 古诗词三首

- 5* 万年牢

- 6*将心比心

- 第三组

- 7 自然之道

- 8* 黄河是怎样变化的

- 9 蝙蝠和雷达

- 10* 大自然的启示

- 第四组

- 11 夜莺的歌声

- 12* 小英雄雨来

- 13 一个中国孩子的呼声

- 14* 和我们一样享受春天

- 第五组

- 15 触摸春天

- 16* 永生的眼睛

- 17 生命 生命

- 18*花的勇气

- 第六组

- 19 乡下人家

- 20* 牧场之国

- 21 古诗词三首

- 22* 麦哨

- 第七组

- 23 两个铁球同时着地

- 24* 全神贯注

- 25 鱼游到了纸上

- 26* 父亲的菜园

- 第八组

- 27 寓言两则

- 28* 文成公主进藏

- 29 普罗米修斯

- 30* 渔夫的故事

- 选读课文

- 1 趵突泉

- 3 新奇的纳米技术

- 2 小珊迪

- 4 黄继光

- 5 生命的药方

- 6 可爱的草塘

- 7 到期归还

- 8 武夷山和阿里山的传说

- 旧版资料

- 5* 中彩那天

- 7 尊严

- 3 有趣的动物共栖现象