第19课 清朝前期社会经济的发展导学案(无答案)

文档属性

| 名称 | 第19课 清朝前期社会经济的发展导学案(无答案) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 524.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2019-02-20 21:58:41 | ||

图片预览

文档简介

课题

第19课 清朝前期社会经济的发展

学习

目标

1.了解清朝前期农业、手工业和商业发展及清朝人口增长的史实,了解清朝前期的兴盛。

2.分析清朝前期人口增长对经济发展的利弊。

3.认识清朝前期的经济实力在世界上的地位。

学习

建议

1、利用教材内容和其他材料,学习清朝前期农业、手工业和商业发展的表现,认识农业、手工业和商业发展之间的关系;

2、了解清朝前期国力强盛的表现;

3、通过教材内容和其他材料,探讨经济发展与人口增长之间的关系。

“五环节”学习历史

环节一:自主预习

一、农业生产的恢复和发展

1.清朝前期统治者对农业的认识。

2.清朝前期发展农业生产的措施。

3.清朝发展农业生产发展的表现和影响

表现:

影响:

二、手工和商业的发展

1.清代手工业发展的基本情况。

2.总结归纳清朝商业发展的条件是什么?

3.清朝商业发展的表现。

环节二:精讲点拨 环节三:合作探究

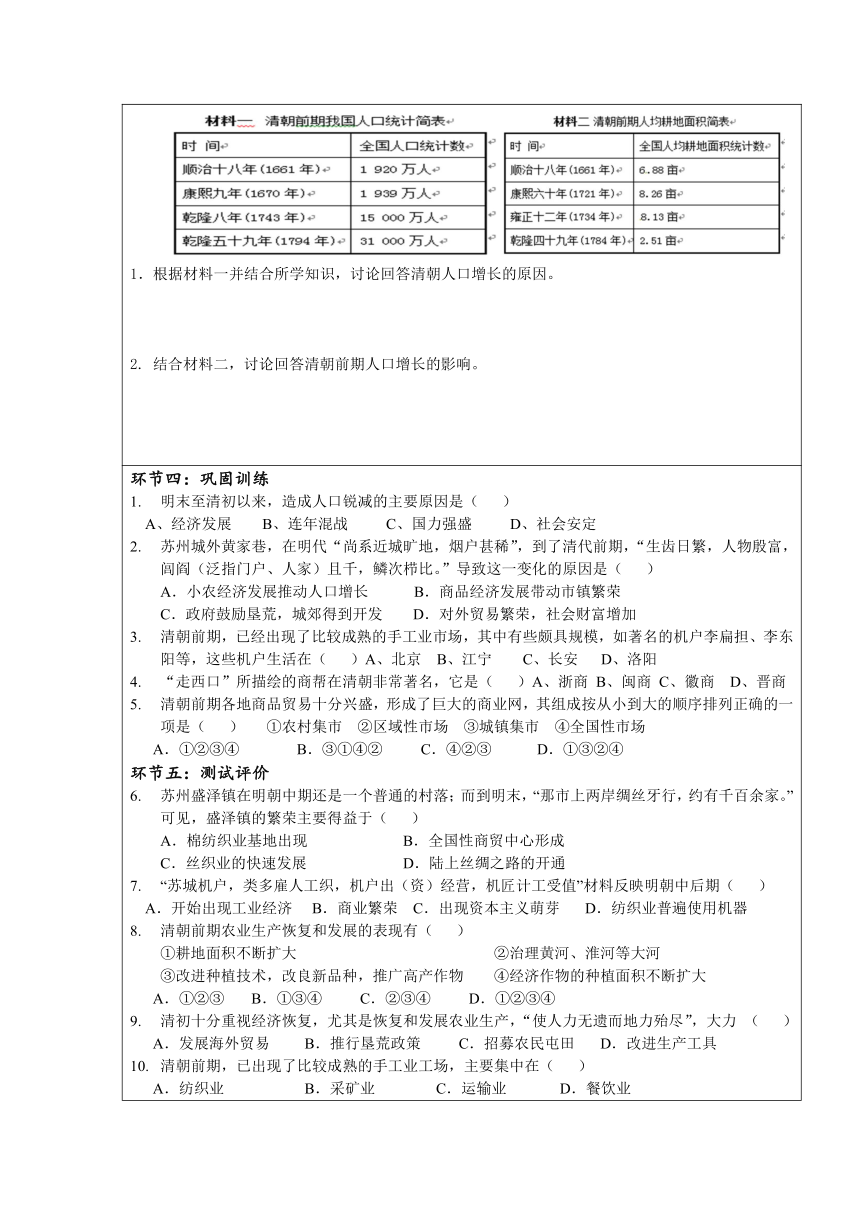

1.根据材料一并结合所学知识,讨论回答清朝人口增长的原因。

2. 结合材料二,讨论回答清朝前期人口增长的影响。

环节四:巩固训练

明末至清初以来,造成人口锐减的主要原因是( )

A、经济发展 B、连年混战 C、国力强盛 D、社会安定

苏州城外黄家巷,在明代“尚系近城旷地,烟户甚稀”,到了清代前期,“生齿日繁,人物殷富,闾阎(泛指门户、人家)且千,鳞次栉比。”导致这一变化的原因是( )

A.小农经济发展推动人口增长 B.商品经济发展带动市镇繁荣

C.政府鼓励垦荒,城郊得到开发 D.对外贸易繁荣,社会财富增加

清朝前期,已经出现了比较成熟的手工业市场,其中有些颇具规模,如著名的机户李扁担、李东阳等,这些机户生活在( )A、北京 B、江宁 C、长安 D、洛阳

“走西口”所描绘的商帮在清朝非常著名,它是( )A、浙商 B、闽商 C、徽商 D、晋商

清朝前期各地商品贸易十分兴盛,形成了巨大的商业网,其组成按从小到大的顺序排列正确的一项是( ) ①农村集市 ②区域性市场 ③城镇集市 ④全国性市场

A.①②③④ B.③①④② C.④②③ D.①③②④

环节五:测试评价

苏州盛泽镇在明朝中期还是一个普通的村落;而到明末,“那市上两岸绸丝牙行,约有千百余家。”可见,盛泽镇的繁荣主要得益于( )

A.棉纺织业基地出现 B.全国性商贸中心形成

C.丝织业的快速发展 D.陆上丝绸之路的开通

“苏城机户,类多雇人工织,机户出(资)经营,机匠计工受值”材料反映明朝中后期( )

A.开始出现工业经济 B.商业繁荣 C.出现资本主义萌芽 D.纺织业普遍使用机器

清朝前期农业生产恢复和发展的表现有( )

①耕地面积不断扩大 ②治理黄河、淮河等大河

③改进种植技术,改良新品种,推广高产作物 ④经济作物的种植面积不断扩大

A.①②③ B.①③④ C.②③④ D.①②③④

清初十分重视经济恢复,尤其是恢复和发展农业生产,“使人力无遗而地力殆尽”,大力 ( )

A.发展海外贸易 B.推行垦荒政策 C.招募农民屯田 D.改进生产工具

清朝前期,已出现了比较成熟的手工业工场,主要集中在( )

A.纺织业 B.采矿业 C.运输业 D.餐饮业

清朝前期人口数量激增的主要原因是 ( )

A.经济发展 B.环境改善 C.商业发达 D.医学进步

12.阅读材料,回答问题。

材料一 到了清中期,江汉平原、洞庭湖和湘江沿岸地区,普遍推广玉米、甘薯等作物的种植,粮食产量有较大的提高。当时的湖广地区成为新的商品粮基地,以至于出现了“湖广熟,天下足”的谚语。

材料二 江宁著名的机户李扁担、李东阳等,都各自拥有织机五六百张;佛山镇经营棉织业的手工工场达2500家,织工超过50000人。

材料三

图(a) 《盛世滋生图》(局部) 图(b) 《前门街市图》(局部)

材料四 到康熙时,全国人口总数已达到1.5亿。乾隆末年,全国人口发展到3亿,占当时世界总人口的三分之一。

(1)结合所学知识分析,出现材料一中“粮食产量有较大的提高”“湖广熟,天下足”等现象的原因有哪些?

(2)材料二反映了哪一现象的出现?

(3)材料一所述领域的恢复和发展与材料二、材料三所述领域的发展有何关系?

分析前三则材料与人口增长的关系。

【知识延伸】:以下图示,理解人口、资源、环境的关系,认识可持续发展的重要性:

【知识结构】:

【学习收获】:

【学习欠缺的地方】:

【阅读了解】: 甘薯的推广

航海家哥伦布曾将由美洲大陆带回的甘薯献给西班牙女王。16世纪初,西班牙已普遍种植甘薯。西班牙水手把甘薯携带至菲律宾的马尼拉和摩鹿加群岛,再传至亚洲各地。甘薯传入中国通过多条渠道,时间约在16世纪末期,明代的《闽书》《农政全书》、清代的《闽政全书》《福州府志》等均有相关记载。甘薯开始只在南方种植,北方种植要从福建运薯秧,长途运输损耗过大。乾隆五十年(1785年),福建闽县80岁农民陈世元自愿携带甘薯前往豫地教种,这样北方攻克了育秧栽种的难关,甘薯迅速在北方扩种。

同课章节目录

- 第一单元 隋唐时期:繁荣与开放的时代

- 第1课 隋朝的统一与灭亡

- 第2课 从“贞观之治”到“开元盛世”

- 第3课 盛唐气象

- 第4课 唐朝的中外文化交流

- 第5课 安史之乱与唐朝衰亡

- 第二单元 辽宋夏金元时期:民族关系发展和社会变化

- 第6课 北宋的政治

- 第7课 辽、西夏与北宋的并立

- 第8课 金与南宋的对峙

- 第9课 宋代经济的发展

- 第10课 蒙古族的兴起与元朝的建立

- 第11课 元朝的统治

- 第12课 宋元时期的都市和文化

- 第13课 宋元时期的科技与中外交通

- 第三单元 明清时期:统一多民族国家的巩固与发展

- 第14课 明朝的统治

- 第15课 明朝的对外关系

- 第16课 明朝的科技、建筑与文学

- 第17课 明朝的灭亡

- 第18课 统一多民族国家的巩固和发展

- 第19课 清朝前期社会经济的发展

- 第20课 清朝君主专制的强化

- 第21课 清朝前期的文学艺术

- 第22课 活动课:中国传统节日的起源