西学东渐

图片预览

文档简介

课件23张PPT。第21课 西学东渐南安市新侨中学 黄白绸说教材

1、教材地位和作用

2、教学目标

3、重点、难点分析

4、教材处理

说学情在高中阶段的必修Ⅰ和必修Ⅱ模块的学习中,学生已掌握了鸦片战争后至19世纪九十年代末中国的相关政治、经济、社会状况。在平时的生活中,学生通过接触电视、电影、报刊杂志等媒介也基本认识了林则徐、魏源、李鸿章、戊戌变法等历史人物和历史事件,初步激起他们了解历史的兴趣,这都为学习本课的内容奠定了良好的基础。说教法学法教学方法:创设情境法、问题激励递进探究 法、启发式教学法、讨论法、活动法

教学手段:多媒体辅助教学

学法指导:课前指导、课堂指导、课后指导说教学程序 导入新课

讲授新课

课堂小结

课后作业

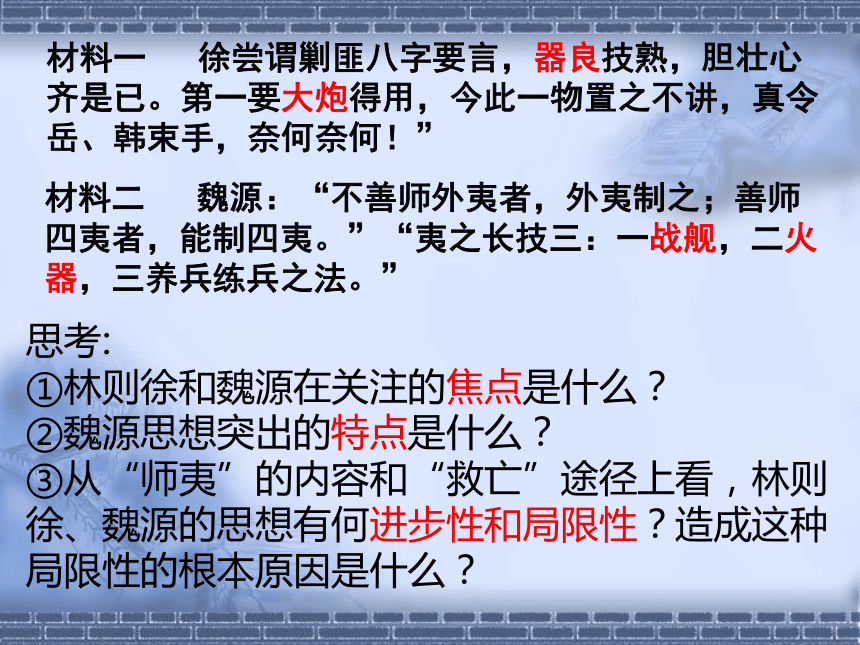

导入新课鸦片战争以后,中国开始沦为半殖民地半封建社会,陷入深重的民族危机当中,请同学们设想一下,如果你是当时的中国人,你会采取哪些措施来抵御外侵,挽救民族危机?鸦片战争以后,中国为什么会出现向西方学习的思潮?林则徐 魏源开眼看世界材料一 徐尝谓剿匪八字要言,器良技熟,胆壮心齐是已。第一要大炮得用,今此一物置之不讲,真令岳、韩束手,奈何奈何!” 材料二 魏源:“不善师外夷者,外夷制之;善师四夷者,能制四夷。”“夷之长技三:一战舰,二火器,三养兵练兵之法。” 思考:

①林则徐和魏源在关注的焦点是什么?

②魏源思想突出的特点是什么?

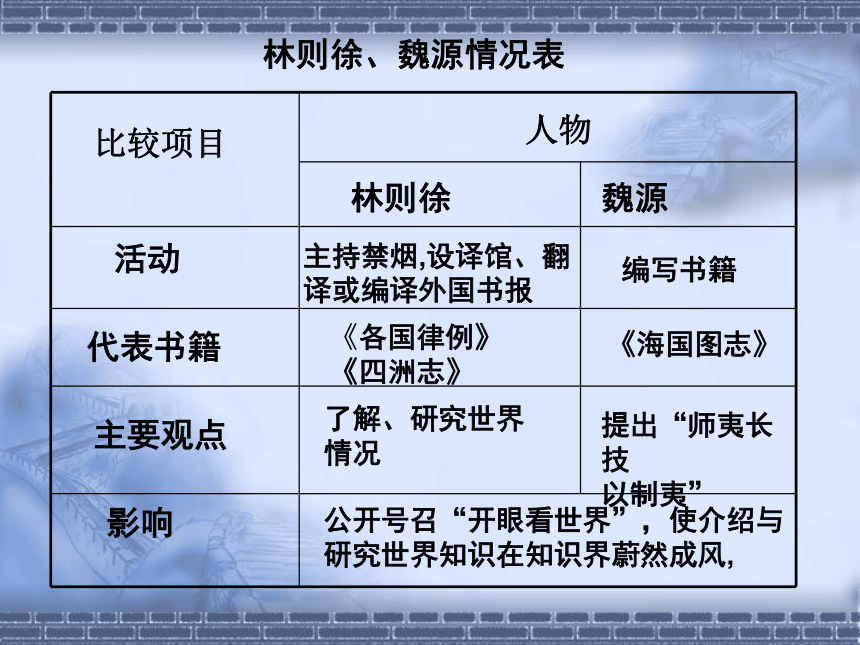

③从“师夷”的内容和“救亡”途径上看,林则徐、魏源的思想有何进步性和局限性?造成这种局限性的根本原因是什么? 比较项目人物林则徐魏源活动代表书籍主要观点影响主持禁烟,设译馆、翻译或编译外国书报编写书籍《各国律例》

《四洲志》《海国图志》了解、研究世界

情况提出“师夷长技

以制夷”公开号召“开眼看世界”,使介绍与

研究世界知识在知识界蔚然成风,林则徐、魏源情况表奕

?曾

国

藩洋

务

派

代

表

人

物李鸿章左宗棠张之洞体 用 之 争材料1 今日和议既成,中外贸易有无交通,购买外洋器物尤属名正言顺。购成之后,访募覃思之士,智巧之匠,始而演习,继而试造,不过一二年,火轮船必为中外官民通行之物,可以剿发捻,可以勤远略。 ——曾国藩材料2 “中国文武制度,事事远出西人之上,独火器万不能及。……中国欲自强,则莫如学习外国利器,欲学习外国利器,则莫如觅制器之器,师其法而不必尽用其人。” ——李鸿章

材料3 立国之道,尚礼义不尚权谋;根本之图,在人心不在技艺。 ——倭仁

探究

1.比较顽固派和洋务派所持观点有何异同?

2. “体用”既“中学为体,西学为用”,是洋务派向西方学习的指 导思想。如何理解 “体”“用”?

3.分析“中体西用”思想的影响,以及没有实现“自强”的原因.早期维新思想的形成

材料: 欲自强,必先致富;欲致富,必首在振工商;欲 振工商,必先讲求学校,速立宪法,尊重道德,改良政治。 ——郑观应 《盛世危言》

思考:

根据材料,结合课文所学,概括早期维新思想的内容和特征,比较早期维新思想与洋务派思想的异同。康有为梁启超严复维 新 思 潮19世纪90年代的中国,为维新思潮的兴起提供了哪些必要和可能?办学堂研究维新理论,借中学外衣来宣传维新变法思想宣传民主思想和君主立宪抨击纲常礼教,批判专制君权、宗法等级制度,倡导男女平等翻译西方书籍,人民享有自由权利、“物竞天择,适者生存”的进化论观点《新学伪经考》《孔子改制考》《变法通议》《仁学》《天演论》为维新变法思想提供了合乎传统文化的理论依据维新派的宣传家批判纲常礼教最为激烈系统介绍西方近代文化的第一人维新派和顽固势力的论战内容论战的问题要不要维新变法要不要兴民权,实行君主立宪制要不要提倡西学,改革教育制度两派论战的主要内容顽固势力

维新派

祖宗之法不可变,

宁可亡国不可变法变者天下之公理反对兴民权,设议院,反对君主立宪实行君民共主的君主立宪政体坚持科举取士,反对西学

变法之本,在育人; 人才之兴,在开学;

学校之立,在变科举顽固势力 维新派时间:1898年1月24日

地点:总理衙门西花厅

人物:维新派(康有为、梁启超)

封建顽固势力(李鸿章、荣禄)论战维新思潮的作用一次救亡图存的爱国运动激发了人民的爱国思想和民族精神反对封建专制,抨击封建思想文化,主张兴民权一次资产阶级的改革运动提倡新学,促进了人民的觉醒一次思想解放运动课堂小结停留在技术层面上提高到学习运用的阶段,但不改变中国传统的政治制度、纲常伦理。

对西学的认识由技术深入到制度层面和民主制度上。

特点 代表人物 主要活动开眼看世界中体西用维新思想地主阶级开明分子代表林则徐、魏源

洋务派代表冯桂芬、李鸿章、曾国藩早期维新派王韬、郑观应,90年代维新派康、梁、谭、严师夷长技以制夷,学习西方技术,著书立说,从理论上宣传师夷长技以自强,中体西用,办军事、民用企业,维护清朝统治著书立说,宣传西方的民主思想、政治制度,同顽固派进行思想论战,开展维新变法运动作业1、在学习本课题的过程中,你最欣赏的是哪位历史人物?请阐述你的理由?2、理解“体用之争”的中“体”和“用”。一、开眼看世界19世纪40、50年代) 1. 背景: 2. 倡导者 ――林则徐、魏源 3.对新思想的评价(特点和影响) 二、中体西用(19世纪60—90年代) 1 .背景、含义、目的 (1)背景: (2)含义、实质 2.“体”“用”之争(难点): 三、维新思潮(19世纪末20世纪初) 1. 早期维新派思想(19世纪80年代起) 2.维新思潮(重点) (1)维新思潮形成原因: (2)代表人物及主张: 2.维新派与顽固派的论战 3.维新思潮的作用(重点)板书设计:西学东渐教学反思 本课设计紧扣高中历史课程标准要求,注重对历史材料的运用,着重于学生的主体参与与探究活动,以充足的史实材料作铺垫,创设各种问题情境,期望提高学生辨析能力,锻炼思维能力,培养合作学习、自主探究能力,同时深刻理解、切实体验历史。使学生通过本课学习掌握中国近代思想史发展的脉络和演进规律,掌握学习思想文化史的方法,把握“救亡图存”与“近代化”之间的关系,为本单元后两课内容乃至整个文化史的学习打下基础。 谢 谢 指 导

1、教材地位和作用

2、教学目标

3、重点、难点分析

4、教材处理

说学情在高中阶段的必修Ⅰ和必修Ⅱ模块的学习中,学生已掌握了鸦片战争后至19世纪九十年代末中国的相关政治、经济、社会状况。在平时的生活中,学生通过接触电视、电影、报刊杂志等媒介也基本认识了林则徐、魏源、李鸿章、戊戌变法等历史人物和历史事件,初步激起他们了解历史的兴趣,这都为学习本课的内容奠定了良好的基础。说教法学法教学方法:创设情境法、问题激励递进探究 法、启发式教学法、讨论法、活动法

教学手段:多媒体辅助教学

学法指导:课前指导、课堂指导、课后指导说教学程序 导入新课

讲授新课

课堂小结

课后作业

导入新课鸦片战争以后,中国开始沦为半殖民地半封建社会,陷入深重的民族危机当中,请同学们设想一下,如果你是当时的中国人,你会采取哪些措施来抵御外侵,挽救民族危机?鸦片战争以后,中国为什么会出现向西方学习的思潮?林则徐 魏源开眼看世界材料一 徐尝谓剿匪八字要言,器良技熟,胆壮心齐是已。第一要大炮得用,今此一物置之不讲,真令岳、韩束手,奈何奈何!” 材料二 魏源:“不善师外夷者,外夷制之;善师四夷者,能制四夷。”“夷之长技三:一战舰,二火器,三养兵练兵之法。” 思考:

①林则徐和魏源在关注的焦点是什么?

②魏源思想突出的特点是什么?

③从“师夷”的内容和“救亡”途径上看,林则徐、魏源的思想有何进步性和局限性?造成这种局限性的根本原因是什么? 比较项目人物林则徐魏源活动代表书籍主要观点影响主持禁烟,设译馆、翻译或编译外国书报编写书籍《各国律例》

《四洲志》《海国图志》了解、研究世界

情况提出“师夷长技

以制夷”公开号召“开眼看世界”,使介绍与

研究世界知识在知识界蔚然成风,林则徐、魏源情况表奕

?曾

国

藩洋

务

派

代

表

人

物李鸿章左宗棠张之洞体 用 之 争材料1 今日和议既成,中外贸易有无交通,购买外洋器物尤属名正言顺。购成之后,访募覃思之士,智巧之匠,始而演习,继而试造,不过一二年,火轮船必为中外官民通行之物,可以剿发捻,可以勤远略。 ——曾国藩材料2 “中国文武制度,事事远出西人之上,独火器万不能及。……中国欲自强,则莫如学习外国利器,欲学习外国利器,则莫如觅制器之器,师其法而不必尽用其人。” ——李鸿章

材料3 立国之道,尚礼义不尚权谋;根本之图,在人心不在技艺。 ——倭仁

探究

1.比较顽固派和洋务派所持观点有何异同?

2. “体用”既“中学为体,西学为用”,是洋务派向西方学习的指 导思想。如何理解 “体”“用”?

3.分析“中体西用”思想的影响,以及没有实现“自强”的原因.早期维新思想的形成

材料: 欲自强,必先致富;欲致富,必首在振工商;欲 振工商,必先讲求学校,速立宪法,尊重道德,改良政治。 ——郑观应 《盛世危言》

思考:

根据材料,结合课文所学,概括早期维新思想的内容和特征,比较早期维新思想与洋务派思想的异同。康有为梁启超严复维 新 思 潮19世纪90年代的中国,为维新思潮的兴起提供了哪些必要和可能?办学堂研究维新理论,借中学外衣来宣传维新变法思想宣传民主思想和君主立宪抨击纲常礼教,批判专制君权、宗法等级制度,倡导男女平等翻译西方书籍,人民享有自由权利、“物竞天择,适者生存”的进化论观点《新学伪经考》《孔子改制考》《变法通议》《仁学》《天演论》为维新变法思想提供了合乎传统文化的理论依据维新派的宣传家批判纲常礼教最为激烈系统介绍西方近代文化的第一人维新派和顽固势力的论战内容论战的问题要不要维新变法要不要兴民权,实行君主立宪制要不要提倡西学,改革教育制度两派论战的主要内容顽固势力

维新派

祖宗之法不可变,

宁可亡国不可变法变者天下之公理反对兴民权,设议院,反对君主立宪实行君民共主的君主立宪政体坚持科举取士,反对西学

变法之本,在育人; 人才之兴,在开学;

学校之立,在变科举顽固势力 维新派时间:1898年1月24日

地点:总理衙门西花厅

人物:维新派(康有为、梁启超)

封建顽固势力(李鸿章、荣禄)论战维新思潮的作用一次救亡图存的爱国运动激发了人民的爱国思想和民族精神反对封建专制,抨击封建思想文化,主张兴民权一次资产阶级的改革运动提倡新学,促进了人民的觉醒一次思想解放运动课堂小结停留在技术层面上提高到学习运用的阶段,但不改变中国传统的政治制度、纲常伦理。

对西学的认识由技术深入到制度层面和民主制度上。

特点 代表人物 主要活动开眼看世界中体西用维新思想地主阶级开明分子代表林则徐、魏源

洋务派代表冯桂芬、李鸿章、曾国藩早期维新派王韬、郑观应,90年代维新派康、梁、谭、严师夷长技以制夷,学习西方技术,著书立说,从理论上宣传师夷长技以自强,中体西用,办军事、民用企业,维护清朝统治著书立说,宣传西方的民主思想、政治制度,同顽固派进行思想论战,开展维新变法运动作业1、在学习本课题的过程中,你最欣赏的是哪位历史人物?请阐述你的理由?2、理解“体用之争”的中“体”和“用”。一、开眼看世界19世纪40、50年代) 1. 背景: 2. 倡导者 ――林则徐、魏源 3.对新思想的评价(特点和影响) 二、中体西用(19世纪60—90年代) 1 .背景、含义、目的 (1)背景: (2)含义、实质 2.“体”“用”之争(难点): 三、维新思潮(19世纪末20世纪初) 1. 早期维新派思想(19世纪80年代起) 2.维新思潮(重点) (1)维新思潮形成原因: (2)代表人物及主张: 2.维新派与顽固派的论战 3.维新思潮的作用(重点)板书设计:西学东渐教学反思 本课设计紧扣高中历史课程标准要求,注重对历史材料的运用,着重于学生的主体参与与探究活动,以充足的史实材料作铺垫,创设各种问题情境,期望提高学生辨析能力,锻炼思维能力,培养合作学习、自主探究能力,同时深刻理解、切实体验历史。使学生通过本课学习掌握中国近代思想史发展的脉络和演进规律,掌握学习思想文化史的方法,把握“救亡图存”与“近代化”之间的关系,为本单元后两课内容乃至整个文化史的学习打下基础。 谢 谢 指 导

同课章节目录

- 第一单元 中国古代的思想与科技

- 第1课 孔子与老子

- 第2课 战国时期的百家争鸣

- 第3课 汉代的思想大一统

- 第4课 宋明理学

- 第5课 明清之际的进步思潮

- 第6课 中国古代的科学技术

- 第二单元 中国古代文艺长廊

- 第7课 汉字与书法

- 第8课 笔墨丹青

- 第9课 诗歌与小说

- 第10课 梨园春秋

- 第三单元 从人文精神之源到科学理性时代

- 第11课 希腊先哲的精神觉醒

- 第12课 文艺复兴巨匠的人文风采

- 第13课 挑战教皇的权威

- 第14课 理性之光

- 第15课 近代科学技术革命

- 第四单元 19世纪以来的世界文化

- 第17课 诗歌、小说与戏剧

- 第18课 音乐与美术

- 第19课 电影与电视

- 第五单元 近现代中国的先进思想

- 第20课 西学东渐

- 第21课 新文化运动

- 第22课 孙中山和他的民主追求

- 第23课 毛泽东与马克思主义的中国化

- 第24课 社会主义建设的思想指南

- 第六单元 现代世界的科技与文化

- 第25课 现代科学革命

- 第26课 改变世界的高新科技

- 第27课 新中国的科技成就

- 第28课 国运兴衰,系于教育

- 第29课 百花齐放 百家争鸣