6 北京的春节课件(69张PPT)

文档属性

| 名称 | 6 北京的春节课件(69张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2019-02-24 12:04:13 | ||

图片预览

文档简介

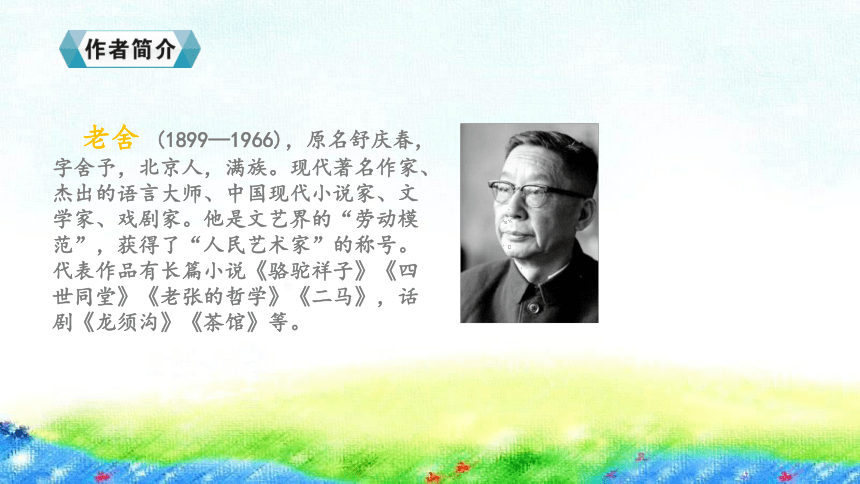

课件69张PPT。第二单元 6 北京的春节 老舍 (1899—1966),原名舒庆春,字舍予,北京人,满族。现代著名作家、杰出的语言大师、中国现代小说家、文学家、戏剧家。他是文艺界的“劳动模范”,获得了“人民艺术家”的称号。代表作品有长篇小说《骆驼祥子》《四世同堂》《老张的哲学》《二马》,话剧《龙须沟》《茶馆》等。 1.识记本课的生字新词,摘抄对自己有启发的语句,积累语言。

2.正确、流利、有感情地朗读课文,理解课文内容。(重点)

3.体会作者为突出北京春节的民俗特点所采用的表达方法。(重点)

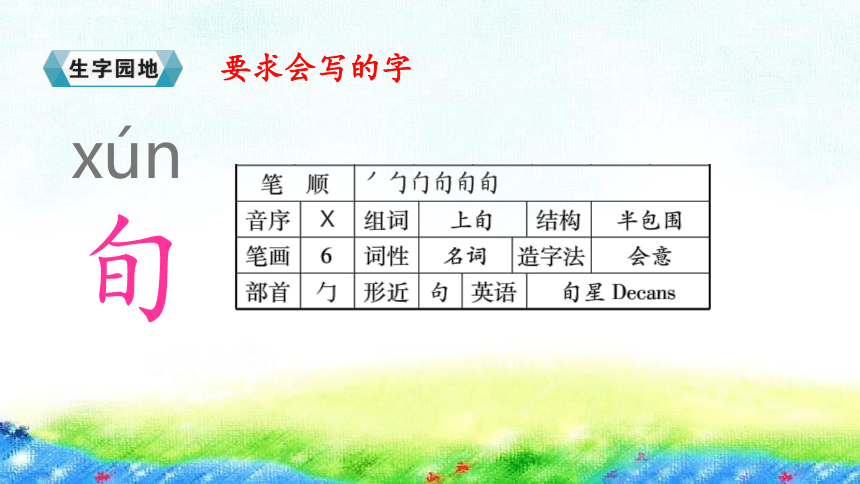

4.随作者的描述,感受老北京过节的隆重和热闹,领悟民俗文化的丰富内涵。(难点)要求会写的字xún旬

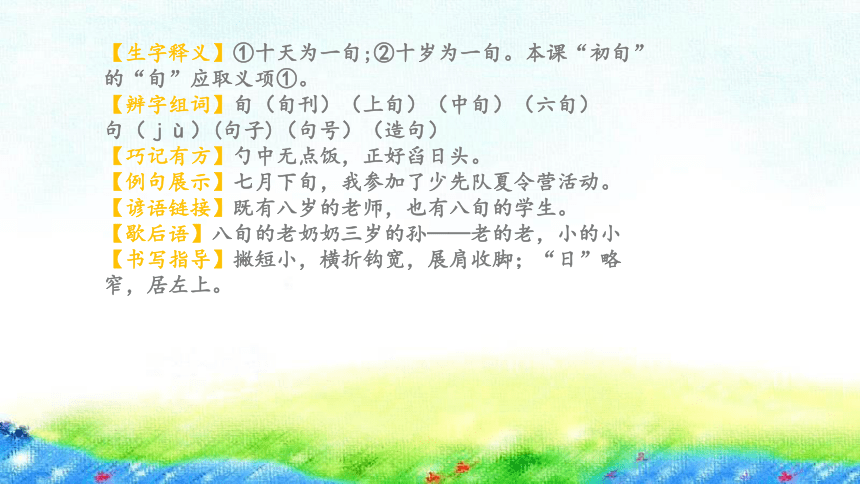

【生字释义】①十天为一旬;②十岁为一旬。本课“初旬”

的“旬”应取义项①。

【辨字组词】旬(旬刊)(上旬)(中旬)(六旬)

句(jù)(句子)(句号)(造句)

【巧记有方】勺中无点饭,正好舀日头。

【例句展示】七月下旬,我参加了少先队夏令营活动。

【谚语链接】既有八岁的老师,也有八旬的学生。

【歇后语】八旬的老奶奶三岁的孙——老的老,小的小

【书写指导】撇短小,横折钩宽,展肩收脚;“日”略

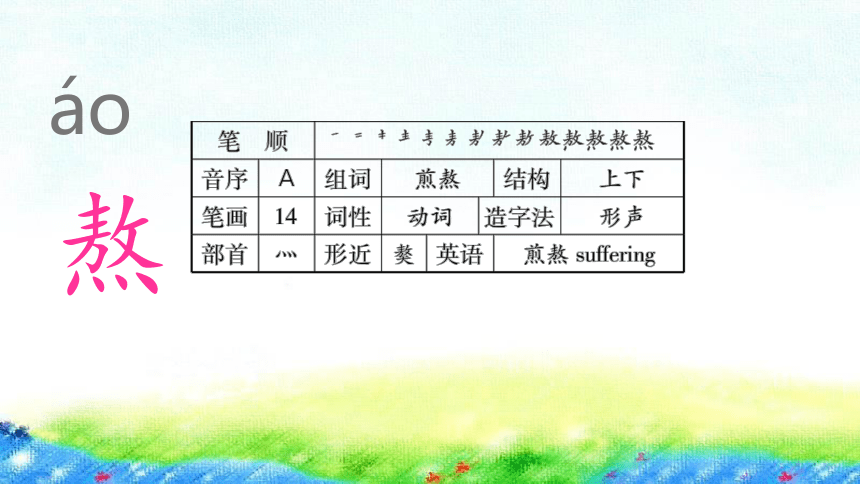

窄,居左上。áo熬

【读音提醒】不要读成“ào”。

【生字释义】①把粮食等放在水里,煮成糊状;②忍受。本

课的“熬”应取义项①。

【辨字组词】熬(熬夜)(熬粥)(难熬)(煎熬)

獒(áo)(藏獒)

【巧记有方】傲无人,熊无能,合在一起锅中烩。

【例句展示】穷苦的日子很难熬,但是他还是咬牙挺过来了。

【歇后语】蒸酒熬糖——各干一行

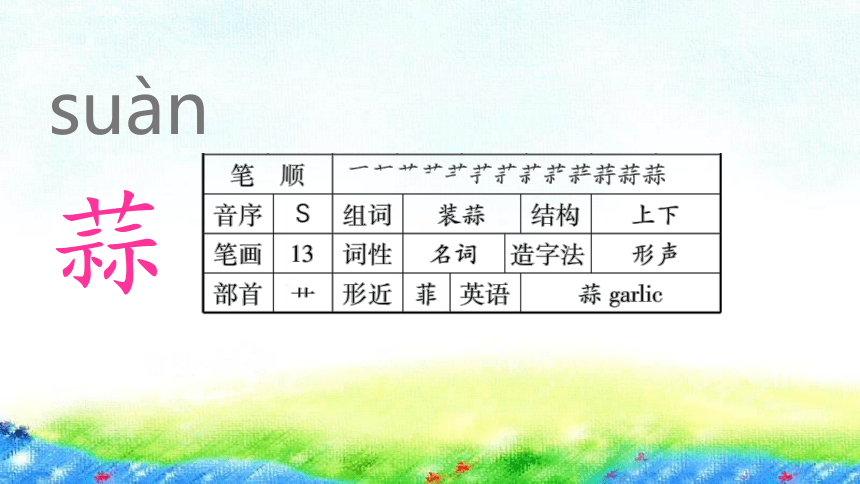

【书写指导】上部左右紧密穿插,下部四点平稳。suàn蒜

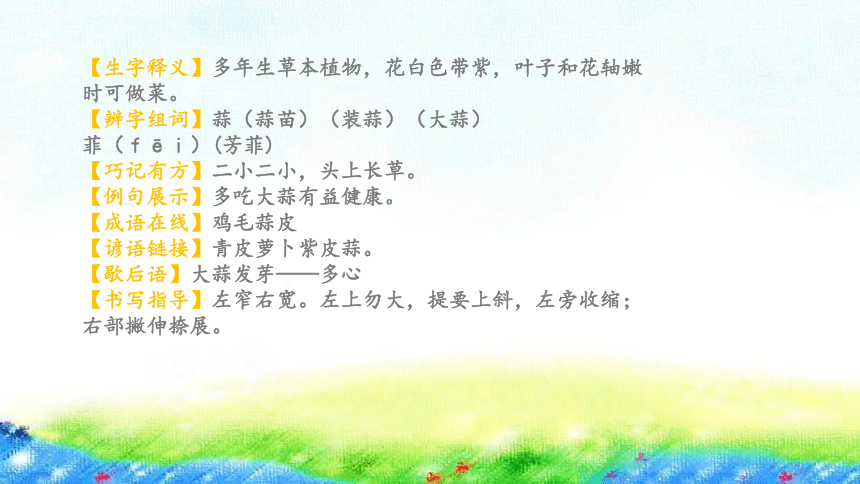

【生字释义】多年生草本植物,花白色带紫,叶子和花轴嫩

时可做菜。

【辨字组词】蒜(蒜苗)(装蒜)(大蒜)

菲(fēi)(芳菲)

【巧记有方】二小二小,头上长草。

【例句展示】多吃大蒜有益健康。

【成语在线】鸡毛蒜皮

【谚语链接】青皮萝卜紫皮蒜。

【歇后语】大蒜发芽——多心

【书写指导】左窄右宽。左上勿大,提要上斜,左旁收缩;

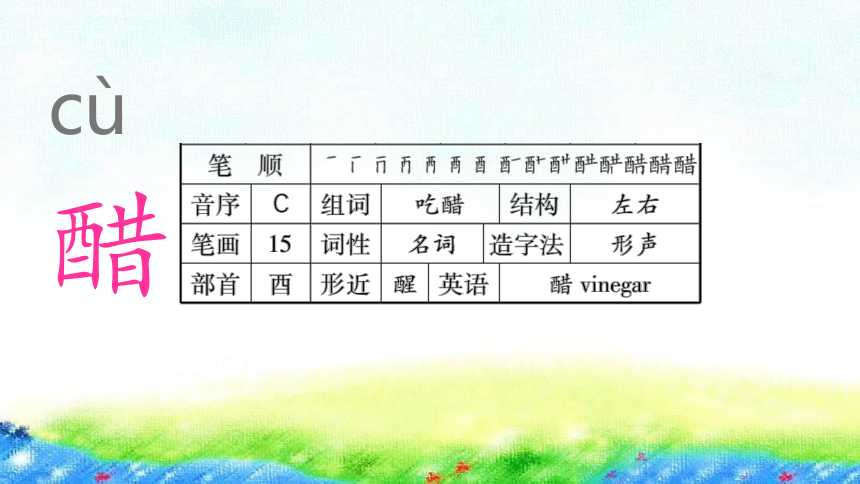

右部撇伸捺展。cù醋

【生字释义】一种调味用的有酸味的液体。

【辨字组词】醋(醋意)(米醋)(陈醋)

醒(xǐng)(醒目)(惊醒)

【巧记有方】酒半边,错半边,合在一起味道变。

【例句展示】我家炒菜爱放米醋。

【成语在线】争风吃醋、添油加醋

【谚语链接】开门七件事,柴米油盐酱醋茶。

【歇后语】一打醋,二买盐——两得其便

【书写指导】左旁勿宽,笔画紧凑均匀;右部上宽下窄。ji?o饺

【读音提醒】不要读成“jiāo”。

【生字释义】包成半圆形的有馅儿的面食。

【辨字组词】饺(饺子)(煎饺)(蒸饺)

狡(jiǎo)(狡猾)(狡诈)(狡兔三窟)

【巧记有方】除夕“交”子时的食物(饣)。

【例句展示】过春节吃饺子是我国的传统习俗。

【谚语链接】头锅饺子二锅面。

【歇后语】煮坏的饺子——露馅了

【书写指导】左窄右宽;“饣”的第一笔撇较长;“交”下

的撇捺舒展。fěi翡

【读音提醒】不要读成“fēi”。

【生字释义】①绿色的硬玉,很珍贵;②鸟的一种。本课

“翡翠”的“翡”应取义项①。

【辨字组词】翡(翡翠)

斐(fěi)(斐然)(斐然成章)

【巧记有方】非加羽毛,也成俊鸟。

【例句展示】教舞蹈的李老师戴着一对翡翠耳坠。

【书写指导】“非”的横间隔要均匀,右边的竖起笔

略高;“羽”两个“习”略写开点。 bàn拌

【读音提醒】不要读成“pàn”。

【生字释义】搅和;搅拌。

【辨字组词】拌(拌和)(拌嘴)(搅拌)

绊(bàn)(绊子)(绊脚石)(绊马索)

【巧记有方】用掉一半(扌),再添一“半”。

【例句展示】小朋友间拌嘴是常有的事,不能记仇。

【谚语链接】棉种拌河泥,出苗快又齐。

【歇后语】小葱拌豆腐——一清(青)二白

【书写指导】左旁窄,不要太长;右上点低

撇高,第二横长,竖伸展。zhēn榛

【读音提醒】不要读成“zēn”或“qín”。

【生字释义】落叶乔木,果仁可以吃,也可榨油。

【辨字组词】榛(榛子)(榛果)

臻(zhēn)(日臻完善)

【巧记有方】秦国有木

【例句展示】我喜欢吃榛仁巧克力。

【书写指导】左窄右宽;右上横间均匀,竖撇长捺展。lì栗

【读音提醒】不要读成“sù”。

【生字释义】①栗子;②发抖。本课“栗子”的“栗”应取

义项①。

【辨字组词】栗(板栗)(栗子)(栗树)(栗色)

粟(sù)(粟米)(粟子)(沧海一粟)

【巧记有方】要上楼前看高低。

【例句展示】弟弟特别喜欢吃板栗。

【成语在线】火中取栗、不寒而栗

【歇后语】六月天身发抖——不寒而栗

【书写指导】上紧下松,上下对正。上部短横上斜,框扁,

左右内收;下部竖起笔在竖中线上,撇伸捺展。zhēng筝

【读音提醒】不要读成“zēng”。

【生字释义】①风筝;②古筝。本课“风筝”的“筝”应取

义项①。

【辨字组词】筝(风筝)(古筝)(筝乐)

争(zhēng)(争取)(斗争)(战争)

【巧记有方】个个在上,却要争下。

【例句展示】看着风筝缓缓飞上天空,我十分高兴。

【成语在线】断线风筝

【歇后语】断了线的风筝——远走高飞

【书写指导】字头紧凑,左右靠近不松散下部横伸展,竖钩

中正。biān鞭

【读音提醒】不要读成“biàn”。

【生字释义】①鞭子;②成串的小爆竹。本课“鞭炮”的

“鞭”应取义项②。

【辨字组词】鞭(鞭策)(鞭炮)(鞭打)(皮鞭)

靴(xuē)(靴子)(马靴)(皮靴)

【巧记有方】边改革边更新者。

【例句展示】我们要经常鞭策自己努力学习。

【成语在线】鞭长莫及、鞭打快牛

【谚语链接】鞭子伤肉,恶语伤心。

【歇后语】鞭子抽耳朵——打听

【书写指导】左旁窄长、紧收,下横变提;中间窄长,右部

偏低。右上紧密,右下捺展。mài麦

【生字释义】粮食作物,有小麦、大麦、燕麦等多种。

【辨字组词】麦(麦苗)(麦子)(麦粒)(麦田)

表(biǎo)(表格)(表现)(表扬)

【巧记有方】春初开始,夏末结尾。

【例句展示】今年风调雨顺,麦苗长势很好。

【成语在线】针尖对麦芒

【谚语链接】麦望四月雨,谷盼五月晴。

【歇后语】麦秆吹火——小气

【书写指导】三横两短一长,短竖中正,下方撇捺伸展。sì寺

【读音提醒】不要读成“shì”。

【生字释义】①古代官署名;②佛教的庙宇。本课“寺院”

的“寺”应取义项②。

【辨字组词】寺(寺庙)(寺院)(山寺)(佛寺)

诗(shī)(诗人)(诗歌)(诗词)

【巧记有方】土不深,厚十分。

【例句展示】这座寺庙香火很旺。

【谚语链接】钟在寺里,声在寺外。

【歇后语】寺里起火——妙(庙)哉(灾)

【书写指导】上横短,竖中正,中横展;下部

点居中上方。guàng逛

【读音提醒】不要读成“kuáng”。

【生字释义】外出散步,闲游,游览。

【辨字组词】逛(逛街)(闲逛)(逛灯会)

狂(kuáng)(疯狂)(狂妄)(狂风)

【巧记有方】狗大王乘龙舟。

【例句展示】天天上课,难得周末有时间逛街。

【谚语链接】逛庙不带钱,不如在家闲。

【歇后语】去商场不购物——闲逛

【书写指导】右上紧密勿散;捺画平伸托上,包围紧凑。一字多音正同音字词读写错混提示1.“熬”在本课读“áo”,不读成“āo”;“蒜、醋、寺”都是平舌音,注意读准。

2.“醋”的左边是“酉”,不要写成“西”;“栗”的下面“木”,不要写成“米”。新词解释春节:农历正月初一,是我国传统的节日,也兼指正月初一以后的几天。俗称“过年”。

腊月:农历十二月。

空竹:用竹木等制成的玩具,在圆柱的一端或两端安上周围有几个小孔的圆盒,用绳子抖动圆柱,圆盒就迅速旋转,发出嗡嗡的声音。也叫空钟。

初旬:每月的第一个十天,也称“上旬”。

小年:节日,农历十二月二十三或二十四日,旧俗在这天祭灶。

除夕:农历一年最后一天的夜晚,也泛指一年最后的一天。

庙会:设在寺庙里或附近的集市,在节日或规定的日子举行。

娴熟:熟练。

腊八粥:腊八即腊月初八。腊八这天,用米、豆等谷物和枣、栗、莲子等干果煮成的粥。

截然不同:截然,很分明的、断然分开的样子。形容两种事物毫无共同之处。本课指除夕夜的“闹”与正月初一的“静”形成鲜明对比。

万象更新:万象,宇宙间的一切事物或景象。更,改变;改换。世间的所有事物都发生了变更,焕然一新,生机勃勃。近反义词近义词:

规矩——规则 美好——美妙

欢喜——欢乐 姿态——姿势

娴熟——熟练反义词:

充足——缺乏 高潮——低潮

热闹——冷清 间断——持续

娴熟——生疏 截然不同——一模一样

万象更新——依然如故词义辨析 热闹——喧闹 课文解读 照北京的老规矩,春节差不多在腊月的初旬就开始了。“腊七腊八,冻死寒鸦”①,这是一年里最冷的时候。在腊八这天,家家都熬腊八粥(zhōu)。粥是用各种米,各种豆,与各种干果熬成的。这不是粥,而是小型的农业

展览会。②

段析:写北京的春节从腊月初旬就开始了,人们在腊八这天熬腊八粥。 春节 中国民间一年中最隆重的传统节日。时间在夏历元旦,即正月初一。汉族地区,节日活动历来从除夕开始直到正月十五。届时,家家清洁盛装,合家团聚,拜谒尊长,吃团圆饭;贴春联,放爆竹,跳狮子,舞龙灯,亲友互访,相祝拜年等等。正月十五元宵节,是春节节日活动的终结。众多少数民族的节日活动也大体相同,但又各具特色。日本、朝鲜、韩国、越南等国也有此俗。知识链接 除此之外,这一天还要泡腊八蒜。把蒜瓣放进醋里,封起来,为过年吃饺子用。到年底,蒜泡得色如翡翠,醋也有了些辣味,色味双美,使人忍不住要多吃几个饺子。③在北京,过年时,家家吃饺子。

段析:写北京的人们在腊八这天还会泡腊八蒜。

孩子们准备过年,第一件大事就是买杂拌儿。这是用花生、胶枣、榛子、栗子等干果与蜜饯(jiàn)掺(chān)和成的。孩子们喜欢吃这些零七八碎儿。第二件大事是买爆竹,特别是男孩子们。恐怕第三件事才是买各种玩意儿——风筝、空竹、口琴等。[句解:这里破折号起解释说明的作用。]

段析:作者运用朴实、通俗的语言,饶有兴趣地向读者介绍了孩子们准备过年时要做的三件大事。

孩子们欢喜,大人们也忙乱。④他们必须预备过年吃的、喝的、穿的、用的,好在新年时显出万象更新的气象。[句解:既说明了大人们在春节前夕预备些什么,又指

出筹备这些东西的一个主要目的是在新年时显出万象

更新的气象。]

段析:主要写在春节前夕,大人们在忙碌些什么。

腊月二十三过小年,差不多就是过春节的“彩排”。[句解:这句话把过小年形象地说成是过春节的“彩排”,说明过小年很热闹,也预示着过春节更加隆重。]天一擦黑,鞭炮响起来,便有了过年的味道。[句解:鞭炮带来了过年的味道。]这一天,是要吃糖的,街上早有好多卖麦芽糖与江米糖的,糖形或为长方块或为瓜形,又甜又黏(nián),小孩子们最喜欢。⑤[句解:介绍小年要吃的糖。]

段析:介绍过小年的风俗。 过了二十三,大家更忙。必须大扫除一次,还要把肉、鸡、鱼、青菜、年糕什么的都预备充足——店铺多数正月初一到初五关门,到正月初六才开张。[句解:“必须”“都”说明人们为过新年做好充分的准备。]

段析:写腊月二十三之后,大家更忙。

第一部分(第1~6自然段):写腊月初旬开始到除夕之前,人们为新年做准备。 除夕真热闹。[句解:总起句,本段围绕这句话来写。]家家赶做年菜,到处是酒肉的香味。男女老少都穿起新衣,门外贴上了红红的对联,屋里贴好了各色的年画。除夕夜家家灯火通宵(xiāo),不许间断,鞭炮声日夜不绝。在外边做事的人,除非万不得已,必定赶回家来吃团圆饭。⑥这一夜,除了很小的孩子,没有什么人睡觉,都要守岁。

段析:写春节的第一次高潮:除夕夜家家灯火通宵,鞭炮声日夜不绝,吃团圆饭、守岁。

第二部分(第7自然段):作者浓墨重笔,详细描绘了北京除夕的热闹场景,让人感受到北京春节那浓郁的民俗文化。

正月初一的光景与除夕截然不同:铺户都上着板子,

门前堆着昨夜燃放的爆竹纸皮,全城都在休息。

男人们午前到亲戚家、朋友家拜年。女人们在家中接待客人。城内城外许多寺院举办庙会,小贩(fàn)们在庙外摆摊卖茶、食品和各种玩具。小孩子们特别爱逛庙会,为的是有机会到城外看看野景,可以骑毛驴,还能买到那些新年特有的玩具。庙会上有赛马的,还有赛骆驼的。这些比赛并不为争谁第一谁第二,而是在观众面前表演马、骆驼与骑者的美好姿态与娴(xián)熟技能。[句解:这一画面反映了淳朴善良、崇尚劳动、热爱生活、追求美好的民族心理特征和文化传统。]

多数铺户在正月初六开张,不过并不很忙,铺中的伙计们还可以轮流去逛庙会、逛天桥和听戏。

第三部分(第8?10自然段):写春节的第二次高潮:初一男人们外出拜年,女人们在家接待客人,孩子们逛庙会。 元宵上市,春节的又一个高潮到了。[句解:介绍春节的第三个高潮:元宵节。]正月十五,处处张灯结彩,整条大街像是办喜事,红火而美丽。有名的老铺子都要挂出几百盏灯来,各形各色,有的一律是玻璃的,有的清一色是牛角的,有的都是纱灯,有的通通彩绘全部《红楼梦》或《水浒(hǔ)传》故事。[句解:“几百盏灯”,而且形式统一,形象地写出了景色的壮观和老铺子的气派。]这在当年,也是一种广告。灯一悬起,任何人都可以进到铺中参观。晚上灯中点上烛,观者就更多。

段析:描写了元宵节到来之时,到处张灯结彩的热闹场景。

小孩子们买各种花炮燃放,即使不跑到街上去淘气,在家中照样能有声有光地玩耍。家中也有灯:走马灯、宫灯、各形各色的纸灯,还有纱灯,里面有小铃,到时候就叮叮地响。这一天大家还必须吃元宵呀!这的确是美好快乐的日子。[句解:写出“元宵节”带给人们的总体感受——美好快乐。]

段析:写小孩子们在元宵节时快乐玩耍的情景,同

时也描写了各家各户里的形形色色的灯。

第四部分(第11、12自然段):写元宵节的热闹场景。

一眨眼,到了残灯末庙,春节在正月十九结束了。[句解:末庙,庙会的最后一天,指庙会结束。这句话在文中起承上启下的作用。从正月初一人们就开始逛庙会,正月十五又到处张灯结彩闹花灯,到了正月十九,花灯逐渐少了、熄了,庙会也到了最后一天,隆重、热闹的春节结束了。十九天“美好快乐的日子”竟“一眨眼”就过去了,作者恋恋不舍的心绪跃然句中。与开头遥相呼应,使文章结构完整,浑然一体。]学生该去上学,大人又去照常做事。腊月和正月,在农村正是大家最闲的时候。过了灯节,天气转暖,大家就又去忙着干活了。北京虽是城市,可是它也跟着农村一齐过年,而且过得分外热闹。⑦

第五部分(第13自然段):写正月十九春节结束,人们又投入了新的生活,新的工作。释疑解惑①这句俗语点明了什么?

这句俗语点明了春节时期是一年中最冷的时候。②这里打比方的好处是什么?

作者用了打比方的方法,生动形象地写出了老北京春节熬腊八粥这一民俗的特点。“农业展览会”指腊八粥里的米、豆、干果的品种很多,多得好像是聚在一起开展览会。③这句话描写了什么?表达了作者怎样的情感?

这句作者细致地描写了腊八蒜的色鲜味美,表达出了作者的赞美之情。④这句话在文章结构上起什么作用?

过渡句,承上启下,表明下面要写大人们在准备过年时要做的事情。⑤文中说腊月二十三过小年有吃糖的习俗,为什么过小年吃糖?

糖象征甜蜜,过小年吃糖是祈盼来年幸福、甜蜜。⑥“万不得已”“必定”这些词语有什么表达作用?

透过“万不得已”“必定”等词语,可以体会到人们是多么重视除夕夜“吃团圆饭”,这其中饱含着浓浓亲情,浸润着传统美德。⑦第13自然段在文中起什么作用?

这一段在文中起到首尾照应的作用,与文章开头“照北京……”相呼应,使文章结构完全浑然一体。本文作者用充满京味的朴实无华的语言,描绘了一幅幅老北京春节的民风民俗画卷,表现了春节的隆重与热闹,展示了中国传统节日习俗的温馨和美好,表达了作者对传统文化的喜爱之情。1.按一定顺序写。文章按时间顺序安排内容,每部分都以表示时间的词开头,构成各段的总起句、中心句,紧接着围绕中心句列举事例。文章以时间为经线,以人们的活动为纬线结构全文。

2.有详有略的表达方法。课文先写北京春节的开始,比较简略地介绍了人们做了哪些过春节的准备。有的民俗习惯只一句话带过。如,“必须大扫除一次”“店铺多数关五天门,到正月初六才开张”。紧接着详细描述除夕、初一、元宵三个春节高潮。最后简略交代春节结束。这样写的好处是点面结合、重点突出、主次分明,印象深刻。

3.语言表达朴实简洁,生动形象,耐人寻味,字里行间处处透出人们欢欢喜喜过春节的心情。文中列举了大量的老北京过春节的习俗,情趣盎然,反映出老北京人热爱生活,追求美好生活的心愿。老北京的春节是热闹、喜庆而隆重的。从那一系列高潮不断的庆祝活动中,我们感受到了人民的幸福安康,也体会到了中华民族企盼幸福,祈求平安、团圆的美好愿望。那丰富多彩的民风民俗,反映了中华民族淳朴善良、崇尚劳动、热爱生活的文化传统,值得我们传承和发扬。课内:

初旬 寺院 翡翠 规矩 蒜瓣 蜜饯

掺和 预备 娴熟 分外 彩排 鞭炮

榛子 栗子 杂拌儿 逛庙会 色味

双美 零七八碎 万象更新 男女老少

灯火通宵 日夜不绝 万不得已 截然不同

张灯结彩 各形各色 有声有光课外:

关于过年的俗语:

①大寒小寒,杀猪过年。

②三十晚上无外人。

③小孩望过年,大人望种田。

2.正确、流利、有感情地朗读课文,理解课文内容。(重点)

3.体会作者为突出北京春节的民俗特点所采用的表达方法。(重点)

4.随作者的描述,感受老北京过节的隆重和热闹,领悟民俗文化的丰富内涵。(难点)要求会写的字xún旬

【生字释义】①十天为一旬;②十岁为一旬。本课“初旬”

的“旬”应取义项①。

【辨字组词】旬(旬刊)(上旬)(中旬)(六旬)

句(jù)(句子)(句号)(造句)

【巧记有方】勺中无点饭,正好舀日头。

【例句展示】七月下旬,我参加了少先队夏令营活动。

【谚语链接】既有八岁的老师,也有八旬的学生。

【歇后语】八旬的老奶奶三岁的孙——老的老,小的小

【书写指导】撇短小,横折钩宽,展肩收脚;“日”略

窄,居左上。áo熬

【读音提醒】不要读成“ào”。

【生字释义】①把粮食等放在水里,煮成糊状;②忍受。本

课的“熬”应取义项①。

【辨字组词】熬(熬夜)(熬粥)(难熬)(煎熬)

獒(áo)(藏獒)

【巧记有方】傲无人,熊无能,合在一起锅中烩。

【例句展示】穷苦的日子很难熬,但是他还是咬牙挺过来了。

【歇后语】蒸酒熬糖——各干一行

【书写指导】上部左右紧密穿插,下部四点平稳。suàn蒜

【生字释义】多年生草本植物,花白色带紫,叶子和花轴嫩

时可做菜。

【辨字组词】蒜(蒜苗)(装蒜)(大蒜)

菲(fēi)(芳菲)

【巧记有方】二小二小,头上长草。

【例句展示】多吃大蒜有益健康。

【成语在线】鸡毛蒜皮

【谚语链接】青皮萝卜紫皮蒜。

【歇后语】大蒜发芽——多心

【书写指导】左窄右宽。左上勿大,提要上斜,左旁收缩;

右部撇伸捺展。cù醋

【生字释义】一种调味用的有酸味的液体。

【辨字组词】醋(醋意)(米醋)(陈醋)

醒(xǐng)(醒目)(惊醒)

【巧记有方】酒半边,错半边,合在一起味道变。

【例句展示】我家炒菜爱放米醋。

【成语在线】争风吃醋、添油加醋

【谚语链接】开门七件事,柴米油盐酱醋茶。

【歇后语】一打醋,二买盐——两得其便

【书写指导】左旁勿宽,笔画紧凑均匀;右部上宽下窄。ji?o饺

【读音提醒】不要读成“jiāo”。

【生字释义】包成半圆形的有馅儿的面食。

【辨字组词】饺(饺子)(煎饺)(蒸饺)

狡(jiǎo)(狡猾)(狡诈)(狡兔三窟)

【巧记有方】除夕“交”子时的食物(饣)。

【例句展示】过春节吃饺子是我国的传统习俗。

【谚语链接】头锅饺子二锅面。

【歇后语】煮坏的饺子——露馅了

【书写指导】左窄右宽;“饣”的第一笔撇较长;“交”下

的撇捺舒展。fěi翡

【读音提醒】不要读成“fēi”。

【生字释义】①绿色的硬玉,很珍贵;②鸟的一种。本课

“翡翠”的“翡”应取义项①。

【辨字组词】翡(翡翠)

斐(fěi)(斐然)(斐然成章)

【巧记有方】非加羽毛,也成俊鸟。

【例句展示】教舞蹈的李老师戴着一对翡翠耳坠。

【书写指导】“非”的横间隔要均匀,右边的竖起笔

略高;“羽”两个“习”略写开点。 bàn拌

【读音提醒】不要读成“pàn”。

【生字释义】搅和;搅拌。

【辨字组词】拌(拌和)(拌嘴)(搅拌)

绊(bàn)(绊子)(绊脚石)(绊马索)

【巧记有方】用掉一半(扌),再添一“半”。

【例句展示】小朋友间拌嘴是常有的事,不能记仇。

【谚语链接】棉种拌河泥,出苗快又齐。

【歇后语】小葱拌豆腐——一清(青)二白

【书写指导】左旁窄,不要太长;右上点低

撇高,第二横长,竖伸展。zhēn榛

【读音提醒】不要读成“zēn”或“qín”。

【生字释义】落叶乔木,果仁可以吃,也可榨油。

【辨字组词】榛(榛子)(榛果)

臻(zhēn)(日臻完善)

【巧记有方】秦国有木

【例句展示】我喜欢吃榛仁巧克力。

【书写指导】左窄右宽;右上横间均匀,竖撇长捺展。lì栗

【读音提醒】不要读成“sù”。

【生字释义】①栗子;②发抖。本课“栗子”的“栗”应取

义项①。

【辨字组词】栗(板栗)(栗子)(栗树)(栗色)

粟(sù)(粟米)(粟子)(沧海一粟)

【巧记有方】要上楼前看高低。

【例句展示】弟弟特别喜欢吃板栗。

【成语在线】火中取栗、不寒而栗

【歇后语】六月天身发抖——不寒而栗

【书写指导】上紧下松,上下对正。上部短横上斜,框扁,

左右内收;下部竖起笔在竖中线上,撇伸捺展。zhēng筝

【读音提醒】不要读成“zēng”。

【生字释义】①风筝;②古筝。本课“风筝”的“筝”应取

义项①。

【辨字组词】筝(风筝)(古筝)(筝乐)

争(zhēng)(争取)(斗争)(战争)

【巧记有方】个个在上,却要争下。

【例句展示】看着风筝缓缓飞上天空,我十分高兴。

【成语在线】断线风筝

【歇后语】断了线的风筝——远走高飞

【书写指导】字头紧凑,左右靠近不松散下部横伸展,竖钩

中正。biān鞭

【读音提醒】不要读成“biàn”。

【生字释义】①鞭子;②成串的小爆竹。本课“鞭炮”的

“鞭”应取义项②。

【辨字组词】鞭(鞭策)(鞭炮)(鞭打)(皮鞭)

靴(xuē)(靴子)(马靴)(皮靴)

【巧记有方】边改革边更新者。

【例句展示】我们要经常鞭策自己努力学习。

【成语在线】鞭长莫及、鞭打快牛

【谚语链接】鞭子伤肉,恶语伤心。

【歇后语】鞭子抽耳朵——打听

【书写指导】左旁窄长、紧收,下横变提;中间窄长,右部

偏低。右上紧密,右下捺展。mài麦

【生字释义】粮食作物,有小麦、大麦、燕麦等多种。

【辨字组词】麦(麦苗)(麦子)(麦粒)(麦田)

表(biǎo)(表格)(表现)(表扬)

【巧记有方】春初开始,夏末结尾。

【例句展示】今年风调雨顺,麦苗长势很好。

【成语在线】针尖对麦芒

【谚语链接】麦望四月雨,谷盼五月晴。

【歇后语】麦秆吹火——小气

【书写指导】三横两短一长,短竖中正,下方撇捺伸展。sì寺

【读音提醒】不要读成“shì”。

【生字释义】①古代官署名;②佛教的庙宇。本课“寺院”

的“寺”应取义项②。

【辨字组词】寺(寺庙)(寺院)(山寺)(佛寺)

诗(shī)(诗人)(诗歌)(诗词)

【巧记有方】土不深,厚十分。

【例句展示】这座寺庙香火很旺。

【谚语链接】钟在寺里,声在寺外。

【歇后语】寺里起火——妙(庙)哉(灾)

【书写指导】上横短,竖中正,中横展;下部

点居中上方。guàng逛

【读音提醒】不要读成“kuáng”。

【生字释义】外出散步,闲游,游览。

【辨字组词】逛(逛街)(闲逛)(逛灯会)

狂(kuáng)(疯狂)(狂妄)(狂风)

【巧记有方】狗大王乘龙舟。

【例句展示】天天上课,难得周末有时间逛街。

【谚语链接】逛庙不带钱,不如在家闲。

【歇后语】去商场不购物——闲逛

【书写指导】右上紧密勿散;捺画平伸托上,包围紧凑。一字多音正同音字词读写错混提示1.“熬”在本课读“áo”,不读成“āo”;“蒜、醋、寺”都是平舌音,注意读准。

2.“醋”的左边是“酉”,不要写成“西”;“栗”的下面“木”,不要写成“米”。新词解释春节:农历正月初一,是我国传统的节日,也兼指正月初一以后的几天。俗称“过年”。

腊月:农历十二月。

空竹:用竹木等制成的玩具,在圆柱的一端或两端安上周围有几个小孔的圆盒,用绳子抖动圆柱,圆盒就迅速旋转,发出嗡嗡的声音。也叫空钟。

初旬:每月的第一个十天,也称“上旬”。

小年:节日,农历十二月二十三或二十四日,旧俗在这天祭灶。

除夕:农历一年最后一天的夜晚,也泛指一年最后的一天。

庙会:设在寺庙里或附近的集市,在节日或规定的日子举行。

娴熟:熟练。

腊八粥:腊八即腊月初八。腊八这天,用米、豆等谷物和枣、栗、莲子等干果煮成的粥。

截然不同:截然,很分明的、断然分开的样子。形容两种事物毫无共同之处。本课指除夕夜的“闹”与正月初一的“静”形成鲜明对比。

万象更新:万象,宇宙间的一切事物或景象。更,改变;改换。世间的所有事物都发生了变更,焕然一新,生机勃勃。近反义词近义词:

规矩——规则 美好——美妙

欢喜——欢乐 姿态——姿势

娴熟——熟练反义词:

充足——缺乏 高潮——低潮

热闹——冷清 间断——持续

娴熟——生疏 截然不同——一模一样

万象更新——依然如故词义辨析 热闹——喧闹 课文解读 照北京的老规矩,春节差不多在腊月的初旬就开始了。“腊七腊八,冻死寒鸦”①,这是一年里最冷的时候。在腊八这天,家家都熬腊八粥(zhōu)。粥是用各种米,各种豆,与各种干果熬成的。这不是粥,而是小型的农业

展览会。②

段析:写北京的春节从腊月初旬就开始了,人们在腊八这天熬腊八粥。 春节 中国民间一年中最隆重的传统节日。时间在夏历元旦,即正月初一。汉族地区,节日活动历来从除夕开始直到正月十五。届时,家家清洁盛装,合家团聚,拜谒尊长,吃团圆饭;贴春联,放爆竹,跳狮子,舞龙灯,亲友互访,相祝拜年等等。正月十五元宵节,是春节节日活动的终结。众多少数民族的节日活动也大体相同,但又各具特色。日本、朝鲜、韩国、越南等国也有此俗。知识链接 除此之外,这一天还要泡腊八蒜。把蒜瓣放进醋里,封起来,为过年吃饺子用。到年底,蒜泡得色如翡翠,醋也有了些辣味,色味双美,使人忍不住要多吃几个饺子。③在北京,过年时,家家吃饺子。

段析:写北京的人们在腊八这天还会泡腊八蒜。

孩子们准备过年,第一件大事就是买杂拌儿。这是用花生、胶枣、榛子、栗子等干果与蜜饯(jiàn)掺(chān)和成的。孩子们喜欢吃这些零七八碎儿。第二件大事是买爆竹,特别是男孩子们。恐怕第三件事才是买各种玩意儿——风筝、空竹、口琴等。[句解:这里破折号起解释说明的作用。]

段析:作者运用朴实、通俗的语言,饶有兴趣地向读者介绍了孩子们准备过年时要做的三件大事。

孩子们欢喜,大人们也忙乱。④他们必须预备过年吃的、喝的、穿的、用的,好在新年时显出万象更新的气象。[句解:既说明了大人们在春节前夕预备些什么,又指

出筹备这些东西的一个主要目的是在新年时显出万象

更新的气象。]

段析:主要写在春节前夕,大人们在忙碌些什么。

腊月二十三过小年,差不多就是过春节的“彩排”。[句解:这句话把过小年形象地说成是过春节的“彩排”,说明过小年很热闹,也预示着过春节更加隆重。]天一擦黑,鞭炮响起来,便有了过年的味道。[句解:鞭炮带来了过年的味道。]这一天,是要吃糖的,街上早有好多卖麦芽糖与江米糖的,糖形或为长方块或为瓜形,又甜又黏(nián),小孩子们最喜欢。⑤[句解:介绍小年要吃的糖。]

段析:介绍过小年的风俗。 过了二十三,大家更忙。必须大扫除一次,还要把肉、鸡、鱼、青菜、年糕什么的都预备充足——店铺多数正月初一到初五关门,到正月初六才开张。[句解:“必须”“都”说明人们为过新年做好充分的准备。]

段析:写腊月二十三之后,大家更忙。

第一部分(第1~6自然段):写腊月初旬开始到除夕之前,人们为新年做准备。 除夕真热闹。[句解:总起句,本段围绕这句话来写。]家家赶做年菜,到处是酒肉的香味。男女老少都穿起新衣,门外贴上了红红的对联,屋里贴好了各色的年画。除夕夜家家灯火通宵(xiāo),不许间断,鞭炮声日夜不绝。在外边做事的人,除非万不得已,必定赶回家来吃团圆饭。⑥这一夜,除了很小的孩子,没有什么人睡觉,都要守岁。

段析:写春节的第一次高潮:除夕夜家家灯火通宵,鞭炮声日夜不绝,吃团圆饭、守岁。

第二部分(第7自然段):作者浓墨重笔,详细描绘了北京除夕的热闹场景,让人感受到北京春节那浓郁的民俗文化。

正月初一的光景与除夕截然不同:铺户都上着板子,

门前堆着昨夜燃放的爆竹纸皮,全城都在休息。

男人们午前到亲戚家、朋友家拜年。女人们在家中接待客人。城内城外许多寺院举办庙会,小贩(fàn)们在庙外摆摊卖茶、食品和各种玩具。小孩子们特别爱逛庙会,为的是有机会到城外看看野景,可以骑毛驴,还能买到那些新年特有的玩具。庙会上有赛马的,还有赛骆驼的。这些比赛并不为争谁第一谁第二,而是在观众面前表演马、骆驼与骑者的美好姿态与娴(xián)熟技能。[句解:这一画面反映了淳朴善良、崇尚劳动、热爱生活、追求美好的民族心理特征和文化传统。]

多数铺户在正月初六开张,不过并不很忙,铺中的伙计们还可以轮流去逛庙会、逛天桥和听戏。

第三部分(第8?10自然段):写春节的第二次高潮:初一男人们外出拜年,女人们在家接待客人,孩子们逛庙会。 元宵上市,春节的又一个高潮到了。[句解:介绍春节的第三个高潮:元宵节。]正月十五,处处张灯结彩,整条大街像是办喜事,红火而美丽。有名的老铺子都要挂出几百盏灯来,各形各色,有的一律是玻璃的,有的清一色是牛角的,有的都是纱灯,有的通通彩绘全部《红楼梦》或《水浒(hǔ)传》故事。[句解:“几百盏灯”,而且形式统一,形象地写出了景色的壮观和老铺子的气派。]这在当年,也是一种广告。灯一悬起,任何人都可以进到铺中参观。晚上灯中点上烛,观者就更多。

段析:描写了元宵节到来之时,到处张灯结彩的热闹场景。

小孩子们买各种花炮燃放,即使不跑到街上去淘气,在家中照样能有声有光地玩耍。家中也有灯:走马灯、宫灯、各形各色的纸灯,还有纱灯,里面有小铃,到时候就叮叮地响。这一天大家还必须吃元宵呀!这的确是美好快乐的日子。[句解:写出“元宵节”带给人们的总体感受——美好快乐。]

段析:写小孩子们在元宵节时快乐玩耍的情景,同

时也描写了各家各户里的形形色色的灯。

第四部分(第11、12自然段):写元宵节的热闹场景。

一眨眼,到了残灯末庙,春节在正月十九结束了。[句解:末庙,庙会的最后一天,指庙会结束。这句话在文中起承上启下的作用。从正月初一人们就开始逛庙会,正月十五又到处张灯结彩闹花灯,到了正月十九,花灯逐渐少了、熄了,庙会也到了最后一天,隆重、热闹的春节结束了。十九天“美好快乐的日子”竟“一眨眼”就过去了,作者恋恋不舍的心绪跃然句中。与开头遥相呼应,使文章结构完整,浑然一体。]学生该去上学,大人又去照常做事。腊月和正月,在农村正是大家最闲的时候。过了灯节,天气转暖,大家就又去忙着干活了。北京虽是城市,可是它也跟着农村一齐过年,而且过得分外热闹。⑦

第五部分(第13自然段):写正月十九春节结束,人们又投入了新的生活,新的工作。释疑解惑①这句俗语点明了什么?

这句俗语点明了春节时期是一年中最冷的时候。②这里打比方的好处是什么?

作者用了打比方的方法,生动形象地写出了老北京春节熬腊八粥这一民俗的特点。“农业展览会”指腊八粥里的米、豆、干果的品种很多,多得好像是聚在一起开展览会。③这句话描写了什么?表达了作者怎样的情感?

这句作者细致地描写了腊八蒜的色鲜味美,表达出了作者的赞美之情。④这句话在文章结构上起什么作用?

过渡句,承上启下,表明下面要写大人们在准备过年时要做的事情。⑤文中说腊月二十三过小年有吃糖的习俗,为什么过小年吃糖?

糖象征甜蜜,过小年吃糖是祈盼来年幸福、甜蜜。⑥“万不得已”“必定”这些词语有什么表达作用?

透过“万不得已”“必定”等词语,可以体会到人们是多么重视除夕夜“吃团圆饭”,这其中饱含着浓浓亲情,浸润着传统美德。⑦第13自然段在文中起什么作用?

这一段在文中起到首尾照应的作用,与文章开头“照北京……”相呼应,使文章结构完全浑然一体。本文作者用充满京味的朴实无华的语言,描绘了一幅幅老北京春节的民风民俗画卷,表现了春节的隆重与热闹,展示了中国传统节日习俗的温馨和美好,表达了作者对传统文化的喜爱之情。1.按一定顺序写。文章按时间顺序安排内容,每部分都以表示时间的词开头,构成各段的总起句、中心句,紧接着围绕中心句列举事例。文章以时间为经线,以人们的活动为纬线结构全文。

2.有详有略的表达方法。课文先写北京春节的开始,比较简略地介绍了人们做了哪些过春节的准备。有的民俗习惯只一句话带过。如,“必须大扫除一次”“店铺多数关五天门,到正月初六才开张”。紧接着详细描述除夕、初一、元宵三个春节高潮。最后简略交代春节结束。这样写的好处是点面结合、重点突出、主次分明,印象深刻。

3.语言表达朴实简洁,生动形象,耐人寻味,字里行间处处透出人们欢欢喜喜过春节的心情。文中列举了大量的老北京过春节的习俗,情趣盎然,反映出老北京人热爱生活,追求美好生活的心愿。老北京的春节是热闹、喜庆而隆重的。从那一系列高潮不断的庆祝活动中,我们感受到了人民的幸福安康,也体会到了中华民族企盼幸福,祈求平安、团圆的美好愿望。那丰富多彩的民风民俗,反映了中华民族淳朴善良、崇尚劳动、热爱生活的文化传统,值得我们传承和发扬。课内:

初旬 寺院 翡翠 规矩 蒜瓣 蜜饯

掺和 预备 娴熟 分外 彩排 鞭炮

榛子 栗子 杂拌儿 逛庙会 色味

双美 零七八碎 万象更新 男女老少

灯火通宵 日夜不绝 万不得已 截然不同

张灯结彩 各形各色 有声有光课外:

关于过年的俗语:

①大寒小寒,杀猪过年。

②三十晚上无外人。

③小孩望过年,大人望种田。

同课章节目录

- 第一组

- 1 文言文两则(学弈,两小儿辩日)

- 2 匆匆

- 3 桃花心木

- 4* 顶碗少年

- 5* 手指

- 第二组

- 6 北京的春节

- 7* 藏戏

- 8* 各具特色的民居

- 第三组

- 9 十六年前的回忆

- 10* 灯光

- 11 为人民服务

- 12* 一夜的工作

- 第四组

- 13 卖火柴的小女孩

- 14 凡卡

- 15* 《鲁滨孙漂流记》

- 16* 《汤姆·索亚历险记》

- 第五组

- 17 跨越百年的美丽

- 18* 千年梦圆在今朝

- 19 真理诞生于一百个问号之后

- 20* 我最好的老师

- 第六组

- 成长足迹

- 依依惜别

- 古诗词背诵

- 1 七步诗

- 2 鸟鸣涧

- 3 芙蓉楼送辛渐

- 4 江畔独步寻花

- 5 石灰吟

- 6 竹石

- 7 闻官军收河南河北

- 8 已亥杂诗

- 9 浣溪沙

- 10 卜算子·送鲍浩然之浙东