《西学东渐》

图片预览

文档简介

课件37张PPT。课题:《西学东渐》学 校:永春三中

说课人: 朱素珍说教材说教法说学法说教学过程西学东渐一.说教材:(一)【教材地位作用】 本课介绍了中国近代思想史发展的脉络和演进规律,既有古近代文化的传承,又有中西文化的交汇与碰撞,起到一种承上启下的引领作用。

通过本课的学习使学生掌握学习思想文化史的方法,把握“救亡图存”与“近代化”之间的关系,为本单元后两课内容乃至整个文化史的学习打下基础。

社会存在决定社会意识,社会意识反作用于社会存在。

因此,本课题在必修Ⅲ乃至整个必修模块中都有着相对重要的地位。

1.【知识与能力】(二)教学目标①知道“开眼看世界”的代表人物(林则徐、魏源等)及其主要思想观点;

②认识洋务派及其思想主张;

③掌握维新思想代表人物的基本主张,从而了解鸦片战争后中国人学习西方、寻求变革的思想历程。2.【过程与方法】1、通过自主阅读,填写表格等方法,培养学生的自学能力。 2、在学习过程中要求学生懂得利用所学的知识分析原始材料。

3、采用问题情景教学法。通过重点问题的设计与探究,提高学生思维能力。

4、通过学生合作探讨等方法,增强学生合作探究的意识。

3.【情感态度和价值观】通过学习新思想的代表人物敢于面对现实、冲破樊篱、放眼全球探索救国之路的爱国精神与创新精神;培养学生对国家、民族的历史使命感和社会责任感,培养爱国主义情感,培养学生坚强的意志和创新的科学态度。(三)重点、难点1.从开眼看世界到维新思想的变化历程。(教学重点)

2.认识洋务派及其思想主张,综合评价洋务思想(教学重点、教学难点)

3.维新思想对中国社会发展所起的作用(教学重点、教学难点)

确立依据:

1、根据《普通高中历史课程标准》对于本课题的要求:了解鸦片战争后中国人学习西方、寻求变革的思想历程,理解维新变法思想在近代中国社会发展进程中所起的作用。

2、结合高中阶段学生身心发展特点和心理特征。【本课教学方法】贯彻启发式和研讨式教学原则

具体的教学方法有:

(1)问题设计法

(2)师生互动法

(3)课件展示法

(4)情景语言叙述法

(5)历史人物人格熏陶法 二、说教法三、说学法1、课前指导:按课标要求安排学生预读教材,在预读过程中做到存疑、质疑并能形成问题,准备在课堂教学之中解决问题。 2.课堂指导:指导学生运用所学的知识分析课件所提供的历史史料。在分析、思考和讨论中发现问题、解决问题;结合课堂练习对所学知识进行梳理与巩固。3、课后指导:指导学生联系改革开放的社会现实,撰写关于如何对待传统文化和外来文化的历史小论文,要求写出自己独特的见解。学情分析 心理特征:高中阶段学生心理逐步走向成熟,认知能力进一步发展,逻辑思维高度发展,情感生活丰富而热烈,人生观、世界观初步形成。

知识基础:学生通过初中阶段的学习以及

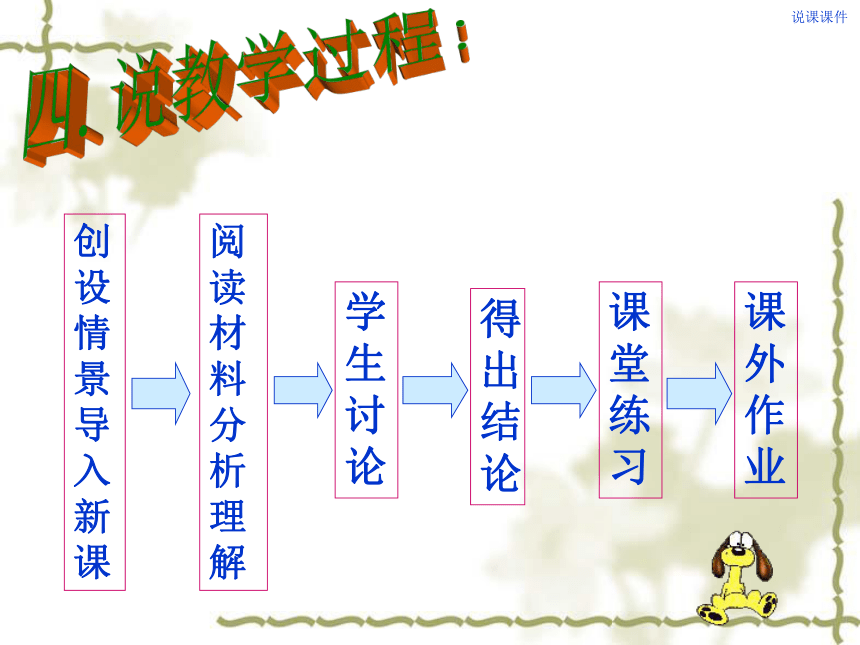

在高中阶段的必修Ⅰ和必修Ⅱ模块的学习中,基本认识了林则徐、魏源、李鸿章、洋务运动、戊戌变法等历史人物和历史事件,进一步激起他们深入了解历史的兴趣。四.说教学过程:创设情景导入新课阅读材料分析理解学生讨论得出结论课堂练习课外作业导入新课: 设计意图:从学生身边的细节入手导入新课,容易引起学生的共鸣和关注。使导课更加直观、直接而且简练、真正起到凝神、起兴、点题的作用。

提问学生:你能列举出身边有关代表西方文化的事例吗?讲授新课:开眼看世界中 体 西 用维 新 思 潮向西方学习三步曲设计意图:前三个问题,由于知识比较简单,可

以让学生自主阅读教材,自主学习。教师在此基础上

引导学生发现问题——分析问题——解决问题。培养

学生的自学能力和解题能力 。设置问题:1、什么时候“开眼看世界”?

2、什么人“开眼看世界”怎么看?

3、 “开眼看世界”产生了什么影响?

4、为什么要“开眼看世界”?

PPT展示:林则徐雕像

学生活动:

介绍林则徐教学设计设计意图让学生阅读教材内容,结合初中知识对林则徐的爱国主义进行归纳总结,落实情感目标。对学生进行爱国主义教育。 设计意图: 教学设计设计意图分析历史史料:

材料一:师夷长技以制夷。

——《海国图志·序》

材料二:夷之长技有三:一战舰;二火器;三养兵练兵之法。

——《海国图志》

提出问题:

①“夷之长技”指什么?

②学习“夷之长技” 是为了什么?③学习“夷之长技”能挽救民族危亡吗?

利用教材中的材料,发现问题,层层设问,由浅入深。引导学生分析魏源的“师夷长技以制夷”思想中的“长技”和“制夷”,目的在于渲染近代中国民族危亡的历史背景, 重点在于突出近代中国向西方学习的核心

——救亡图存,同时可以激发学生的爱国精神。 教学设计设计意图设置问题:1、19世纪60年代为何会

出现这种思潮?

2、洋务思想遭到哪些人的大力反对?双方争论的焦点是什么?两派有何相同点?

3、早期维新派后来为什么与洋务派分道扬镳?

对问题一采用图片引导

结合教材内容学生很容易得

出结论。

对问题二采用师生互动

法,培养学生从第一手史料

中获取有效信息的能力,培

养学生“论从史出”“以史实为

依据”的历史学习习惯。

对问题三采用史料分析法金田起义第二次鸦片战争“购(外洋器物)成之后,访募覃思之士,智巧之匠,始而演习,继而试造,不过一二年,火轮船必为中外官民通行之物,可以剿发、捻,可以勤远略。” ——曾国藩

“中学为内学,西学为外学。中学治

人心,西学应世事,而必无孛于经矣。” ——张之洞“立国之道,尚礼义不尚权谋,根本之图,在人心不在技艺。”“以忠信为甲胄,礼义为干橹”,便可抵御外辱。洋务派学习西方科技是“以夷变夏”,将毁灭封建法统和伦理道德。 ——倭仁洋务派和顽固派的主要分歧是什么?通过比较归纳出:材料一:今日宜日鉴诸国,以中国伦常名教为原本,辅以诸国富强之术。

——冯桂芬《校邠庐抗议》材料二:欲自强,必先致富;欲致富,必首在振工商业;欲振工商,必先讲求学校,速立宪法,尊重道德,改良政治。

——郑观应《盛世危言》思考:相比材料二与材料一,指出郑观应的思想与冯桂芬的思想有何不同?通过分析导出:洋务思想的局限性——器物层面的学习——

导致后来中法战争、甲午战争的惨败。

早期维新派转向:提出改良政治、实行君主立宪制度的要求。设计意图:

培养学生学会分析历史材料的能力,培养“论从史出”

“以史实为依据”的历史学习习惯。

培养学生抓住事物之间的“共性”和“个性”进行比较的

能力。掌握比较历史问题的方法,认识洋务派、顽固

派和早期维新派观念上的异同与时代变革的关系,对

学生进行发展地看待事物的教育。

设计意图探究活动:

通过设置开放性的课堂讨论,引发学生充分思考。此问题不设固定答案,给学生充分的发挥空间,由学生们各抒己见,实现对这一主张的深入探究学习,突破难点。最后由教师作总结并提供给学生一个判断分析历史事件的标准:是否促进社会进步,民族发展和一种评价历史的方法:论从史出,自圆其说。(学生分组讨论)

中体西用思想是一种保守的思想,还是一种进步的思想?

教学设计设计意图问题一:

洋务运动为什么会

在历史的发展大潮中

被维新思潮所淹没?

引出维新思想兴起的条件,理解中国人民学习西方与救亡图存紧密相连,与当时世界形势密切相关;说明:社会存在决定社会意识。发散思维:19世纪维新思想进一步发展的社会历史背景是什么?1、经济基础:民族资本主义初步发展。

2、阶级基础:民族资产阶级的形成。

3、中日战争后中国民族危机进一步加深。

4、康有为等人的积极宣传。

教学设计:问题二、维新思想的代表人物

及其思想主张是什么?有

何历史影响?

历史学生活动:

课前分成四组搜集资料、归纳出康有为、梁启超、谭嗣同、严复的观点,各组派一名语言表达能力强的同学在课堂上分别扮演这四个人,尽力说服现场的同学“为什么要变法”。

设计意图:提高分工合作能力,锻炼组织策划能力,角色扮演的形式引起学生兴趣、热情,营造活跃的课堂氛围。同时真切体验了先进人物为救国救民敢于挑战权威的勇敢、毅力。培养学生爱国主义情感和坚强的意志。问题三、维新思想对中国社

会发展起了什么作用 ?1、救亡图存——激发爱国思想

2、抨击封建思想文化——促进思想解放

3、兴民权,实行君主立宪——起到思想启蒙作用

4、推动了维新变法运动高潮的到来。

创设情境:时间:1898年1月24日下午三点

地点:总理衙门西花厅

人物:维新派(康有为、梁启超)

封建顽固势力(李鸿章、荣禄)

设计意图:课前分组合作,搜集相关资料,组织学生进行

角色扮演,在课堂上展开大辩论。从而认识到论战是资本

主义思想与封建思想的正面交锋,具有思想解放意义,在

当时历史条件下是进步的。突破难点。鸦片战争后——地主阶级——学习器物甲午中日战争后——资产阶级——制度模仿民族危机加深向西方学习不断深入向西方学习

与

探索救亡道路

相结合巩固性练习2、设计目的:

通过练习的形式,巩固学生对基础知识的把握,

同时起到知识梳理的作用。1、学生完成下列表格活动

与探究在改革开放的今天,我们应如何继承西学东渐之路?

今天,我们仍在学习西方,全球化下我们见到的是更加全面、真实的西方,除了因特尔、哈利波特,还有暴力、枪击、拜金等这样的字眼。这条学习西方的路我们该如何继续?

设计意图:联系现实,探究今天中国向西方学习的问题,训练学生总结历史规律、运用历史规律,以史为鉴的能力,并进一步激发、升华学生的爱国主义情感。以史为鉴动动笔课后指导学生撰写关于如何对待传统文化和外来文化的历史小论文,要求写出自己独特的见解。五、板书设计第21课 西学东渐

一、开眼看世界 林魏 师夷长技以制夷 学军事技术

二、中体西用 洋务派 中体西用 学造器物

三、维新思潮 维新派 君主立宪 学政治制度 本课从设计上体现了新课程改革的基本理念,把各项教学目标整合于课堂探究活动过程中,把主动权交给学生,教师充分利用问题设计法、课件展示法、史料分析法、情景设置等方法努力营造了一个宽松和谐、有利于学生主动探究的环境。 教学反思感谢各位评委老师的指导!

说课人: 朱素珍说教材说教法说学法说教学过程西学东渐一.说教材:(一)【教材地位作用】 本课介绍了中国近代思想史发展的脉络和演进规律,既有古近代文化的传承,又有中西文化的交汇与碰撞,起到一种承上启下的引领作用。

通过本课的学习使学生掌握学习思想文化史的方法,把握“救亡图存”与“近代化”之间的关系,为本单元后两课内容乃至整个文化史的学习打下基础。

社会存在决定社会意识,社会意识反作用于社会存在。

因此,本课题在必修Ⅲ乃至整个必修模块中都有着相对重要的地位。

1.【知识与能力】(二)教学目标①知道“开眼看世界”的代表人物(林则徐、魏源等)及其主要思想观点;

②认识洋务派及其思想主张;

③掌握维新思想代表人物的基本主张,从而了解鸦片战争后中国人学习西方、寻求变革的思想历程。2.【过程与方法】1、通过自主阅读,填写表格等方法,培养学生的自学能力。 2、在学习过程中要求学生懂得利用所学的知识分析原始材料。

3、采用问题情景教学法。通过重点问题的设计与探究,提高学生思维能力。

4、通过学生合作探讨等方法,增强学生合作探究的意识。

3.【情感态度和价值观】通过学习新思想的代表人物敢于面对现实、冲破樊篱、放眼全球探索救国之路的爱国精神与创新精神;培养学生对国家、民族的历史使命感和社会责任感,培养爱国主义情感,培养学生坚强的意志和创新的科学态度。(三)重点、难点1.从开眼看世界到维新思想的变化历程。(教学重点)

2.认识洋务派及其思想主张,综合评价洋务思想(教学重点、教学难点)

3.维新思想对中国社会发展所起的作用(教学重点、教学难点)

确立依据:

1、根据《普通高中历史课程标准》对于本课题的要求:了解鸦片战争后中国人学习西方、寻求变革的思想历程,理解维新变法思想在近代中国社会发展进程中所起的作用。

2、结合高中阶段学生身心发展特点和心理特征。【本课教学方法】贯彻启发式和研讨式教学原则

具体的教学方法有:

(1)问题设计法

(2)师生互动法

(3)课件展示法

(4)情景语言叙述法

(5)历史人物人格熏陶法 二、说教法三、说学法1、课前指导:按课标要求安排学生预读教材,在预读过程中做到存疑、质疑并能形成问题,准备在课堂教学之中解决问题。 2.课堂指导:指导学生运用所学的知识分析课件所提供的历史史料。在分析、思考和讨论中发现问题、解决问题;结合课堂练习对所学知识进行梳理与巩固。3、课后指导:指导学生联系改革开放的社会现实,撰写关于如何对待传统文化和外来文化的历史小论文,要求写出自己独特的见解。学情分析 心理特征:高中阶段学生心理逐步走向成熟,认知能力进一步发展,逻辑思维高度发展,情感生活丰富而热烈,人生观、世界观初步形成。

知识基础:学生通过初中阶段的学习以及

在高中阶段的必修Ⅰ和必修Ⅱ模块的学习中,基本认识了林则徐、魏源、李鸿章、洋务运动、戊戌变法等历史人物和历史事件,进一步激起他们深入了解历史的兴趣。四.说教学过程:创设情景导入新课阅读材料分析理解学生讨论得出结论课堂练习课外作业导入新课: 设计意图:从学生身边的细节入手导入新课,容易引起学生的共鸣和关注。使导课更加直观、直接而且简练、真正起到凝神、起兴、点题的作用。

提问学生:你能列举出身边有关代表西方文化的事例吗?讲授新课:开眼看世界中 体 西 用维 新 思 潮向西方学习三步曲设计意图:前三个问题,由于知识比较简单,可

以让学生自主阅读教材,自主学习。教师在此基础上

引导学生发现问题——分析问题——解决问题。培养

学生的自学能力和解题能力 。设置问题:1、什么时候“开眼看世界”?

2、什么人“开眼看世界”怎么看?

3、 “开眼看世界”产生了什么影响?

4、为什么要“开眼看世界”?

PPT展示:林则徐雕像

学生活动:

介绍林则徐教学设计设计意图让学生阅读教材内容,结合初中知识对林则徐的爱国主义进行归纳总结,落实情感目标。对学生进行爱国主义教育。 设计意图: 教学设计设计意图分析历史史料:

材料一:师夷长技以制夷。

——《海国图志·序》

材料二:夷之长技有三:一战舰;二火器;三养兵练兵之法。

——《海国图志》

提出问题:

①“夷之长技”指什么?

②学习“夷之长技” 是为了什么?③学习“夷之长技”能挽救民族危亡吗?

利用教材中的材料,发现问题,层层设问,由浅入深。引导学生分析魏源的“师夷长技以制夷”思想中的“长技”和“制夷”,目的在于渲染近代中国民族危亡的历史背景, 重点在于突出近代中国向西方学习的核心

——救亡图存,同时可以激发学生的爱国精神。 教学设计设计意图设置问题:1、19世纪60年代为何会

出现这种思潮?

2、洋务思想遭到哪些人的大力反对?双方争论的焦点是什么?两派有何相同点?

3、早期维新派后来为什么与洋务派分道扬镳?

对问题一采用图片引导

结合教材内容学生很容易得

出结论。

对问题二采用师生互动

法,培养学生从第一手史料

中获取有效信息的能力,培

养学生“论从史出”“以史实为

依据”的历史学习习惯。

对问题三采用史料分析法金田起义第二次鸦片战争“购(外洋器物)成之后,访募覃思之士,智巧之匠,始而演习,继而试造,不过一二年,火轮船必为中外官民通行之物,可以剿发、捻,可以勤远略。” ——曾国藩

“中学为内学,西学为外学。中学治

人心,西学应世事,而必无孛于经矣。” ——张之洞“立国之道,尚礼义不尚权谋,根本之图,在人心不在技艺。”“以忠信为甲胄,礼义为干橹”,便可抵御外辱。洋务派学习西方科技是“以夷变夏”,将毁灭封建法统和伦理道德。 ——倭仁洋务派和顽固派的主要分歧是什么?通过比较归纳出:材料一:今日宜日鉴诸国,以中国伦常名教为原本,辅以诸国富强之术。

——冯桂芬《校邠庐抗议》材料二:欲自强,必先致富;欲致富,必首在振工商业;欲振工商,必先讲求学校,速立宪法,尊重道德,改良政治。

——郑观应《盛世危言》思考:相比材料二与材料一,指出郑观应的思想与冯桂芬的思想有何不同?通过分析导出:洋务思想的局限性——器物层面的学习——

导致后来中法战争、甲午战争的惨败。

早期维新派转向:提出改良政治、实行君主立宪制度的要求。设计意图:

培养学生学会分析历史材料的能力,培养“论从史出”

“以史实为依据”的历史学习习惯。

培养学生抓住事物之间的“共性”和“个性”进行比较的

能力。掌握比较历史问题的方法,认识洋务派、顽固

派和早期维新派观念上的异同与时代变革的关系,对

学生进行发展地看待事物的教育。

设计意图探究活动:

通过设置开放性的课堂讨论,引发学生充分思考。此问题不设固定答案,给学生充分的发挥空间,由学生们各抒己见,实现对这一主张的深入探究学习,突破难点。最后由教师作总结并提供给学生一个判断分析历史事件的标准:是否促进社会进步,民族发展和一种评价历史的方法:论从史出,自圆其说。(学生分组讨论)

中体西用思想是一种保守的思想,还是一种进步的思想?

教学设计设计意图问题一:

洋务运动为什么会

在历史的发展大潮中

被维新思潮所淹没?

引出维新思想兴起的条件,理解中国人民学习西方与救亡图存紧密相连,与当时世界形势密切相关;说明:社会存在决定社会意识。发散思维:19世纪维新思想进一步发展的社会历史背景是什么?1、经济基础:民族资本主义初步发展。

2、阶级基础:民族资产阶级的形成。

3、中日战争后中国民族危机进一步加深。

4、康有为等人的积极宣传。

教学设计:问题二、维新思想的代表人物

及其思想主张是什么?有

何历史影响?

历史学生活动:

课前分成四组搜集资料、归纳出康有为、梁启超、谭嗣同、严复的观点,各组派一名语言表达能力强的同学在课堂上分别扮演这四个人,尽力说服现场的同学“为什么要变法”。

设计意图:提高分工合作能力,锻炼组织策划能力,角色扮演的形式引起学生兴趣、热情,营造活跃的课堂氛围。同时真切体验了先进人物为救国救民敢于挑战权威的勇敢、毅力。培养学生爱国主义情感和坚强的意志。问题三、维新思想对中国社

会发展起了什么作用 ?1、救亡图存——激发爱国思想

2、抨击封建思想文化——促进思想解放

3、兴民权,实行君主立宪——起到思想启蒙作用

4、推动了维新变法运动高潮的到来。

创设情境:时间:1898年1月24日下午三点

地点:总理衙门西花厅

人物:维新派(康有为、梁启超)

封建顽固势力(李鸿章、荣禄)

设计意图:课前分组合作,搜集相关资料,组织学生进行

角色扮演,在课堂上展开大辩论。从而认识到论战是资本

主义思想与封建思想的正面交锋,具有思想解放意义,在

当时历史条件下是进步的。突破难点。鸦片战争后——地主阶级——学习器物甲午中日战争后——资产阶级——制度模仿民族危机加深向西方学习不断深入向西方学习

与

探索救亡道路

相结合巩固性练习2、设计目的:

通过练习的形式,巩固学生对基础知识的把握,

同时起到知识梳理的作用。1、学生完成下列表格活动

与探究在改革开放的今天,我们应如何继承西学东渐之路?

今天,我们仍在学习西方,全球化下我们见到的是更加全面、真实的西方,除了因特尔、哈利波特,还有暴力、枪击、拜金等这样的字眼。这条学习西方的路我们该如何继续?

设计意图:联系现实,探究今天中国向西方学习的问题,训练学生总结历史规律、运用历史规律,以史为鉴的能力,并进一步激发、升华学生的爱国主义情感。以史为鉴动动笔课后指导学生撰写关于如何对待传统文化和外来文化的历史小论文,要求写出自己独特的见解。五、板书设计第21课 西学东渐

一、开眼看世界 林魏 师夷长技以制夷 学军事技术

二、中体西用 洋务派 中体西用 学造器物

三、维新思潮 维新派 君主立宪 学政治制度 本课从设计上体现了新课程改革的基本理念,把各项教学目标整合于课堂探究活动过程中,把主动权交给学生,教师充分利用问题设计法、课件展示法、史料分析法、情景设置等方法努力营造了一个宽松和谐、有利于学生主动探究的环境。 教学反思感谢各位评委老师的指导!

同课章节目录

- 第一单元 中国古代的思想与科技

- 第1课 孔子与老子

- 第2课 战国时期的百家争鸣

- 第3课 汉代的思想大一统

- 第4课 宋明理学

- 第5课 明清之际的进步思潮

- 第6课 中国古代的科学技术

- 第二单元 中国古代文艺长廊

- 第7课 汉字与书法

- 第8课 笔墨丹青

- 第9课 诗歌与小说

- 第10课 梨园春秋

- 第三单元 从人文精神之源到科学理性时代

- 第11课 希腊先哲的精神觉醒

- 第12课 文艺复兴巨匠的人文风采

- 第13课 挑战教皇的权威

- 第14课 理性之光

- 第15课 近代科学技术革命

- 第四单元 19世纪以来的世界文化

- 第17课 诗歌、小说与戏剧

- 第18课 音乐与美术

- 第19课 电影与电视

- 第五单元 近现代中国的先进思想

- 第20课 西学东渐

- 第21课 新文化运动

- 第22课 孙中山和他的民主追求

- 第23课 毛泽东与马克思主义的中国化

- 第24课 社会主义建设的思想指南

- 第六单元 现代世界的科技与文化

- 第25课 现代科学革命

- 第26课 改变世界的高新科技

- 第27课 新中国的科技成就

- 第28课 国运兴衰,系于教育

- 第29课 百花齐放 百家争鸣