12 小英雄雨来 课件(70张PPT)

文档属性

| 名称 | 12 小英雄雨来 课件(70张PPT) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1017.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2019-02-26 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

课件70张PPT。第四单元 14 小英雄雨来

管桦 原名鲍化普,河北省丰润县人,是著名作家,诗人,画家。1940年参加革命工作,先在华北联合大学文学系学习,后做随军记者。曾任北京市文联主席,北京老舍文艺基金会会长,北京老舍研究会会长。主要作品有长篇小说《将军河》,中篇小说《荆各庄的故事》《小英雄雨来》,短篇小说《三支火把》《山谷中》,诗集《儿童诗歌选》等。1.认识8个生字;正确读写“埋伏、呻吟、沉寂”等词语。

2.了解雨来为掩护革命干部和日寇英勇斗争的故事,学习雨来热爱祖国、勇敢机智的品质。(重点)

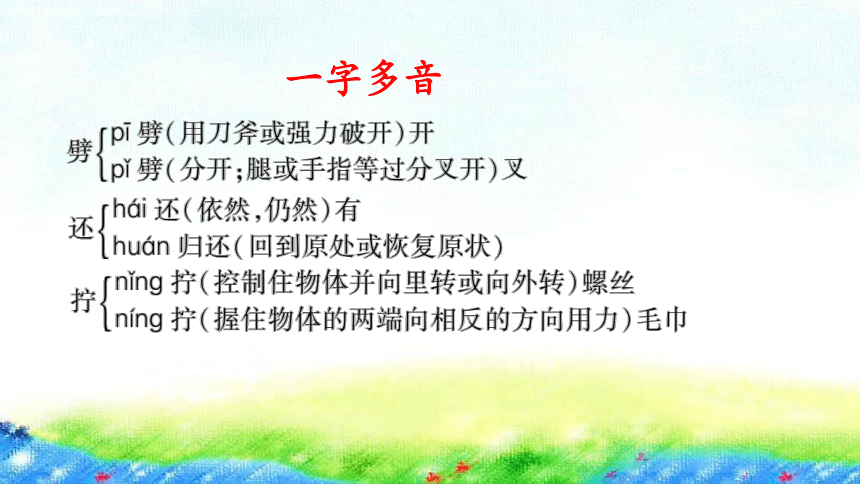

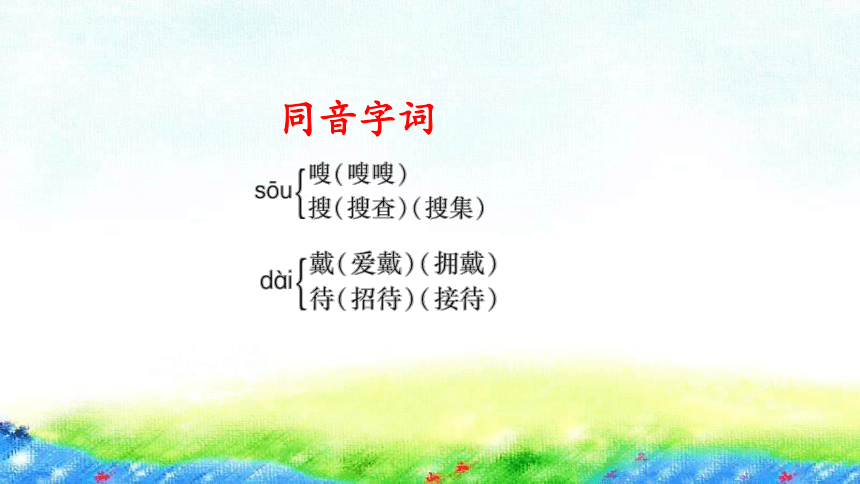

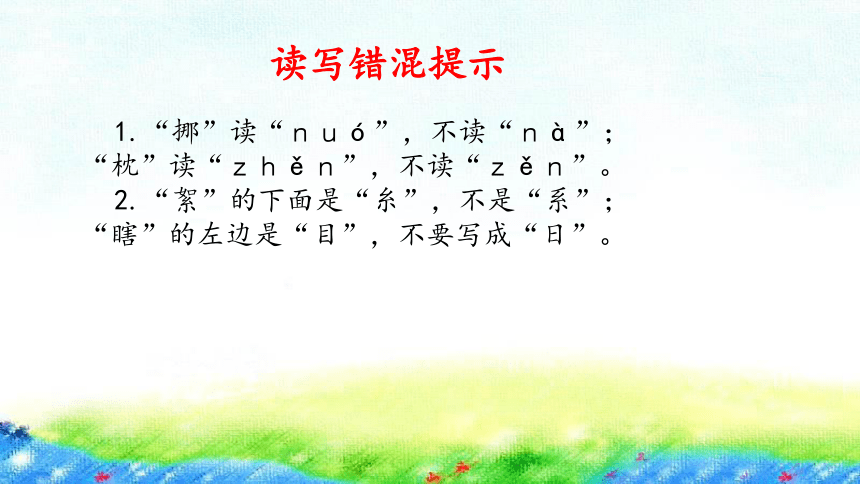

3.用较快速度阅读课文,把握课文主要内容。理解“有志不在年高”等句子的意思。(难点)要求会认的字一字多音同音字词读写错混提示1.“挪”读“nuó”,不读“nà”;“枕”读“zhěn”,不读“zěn”。

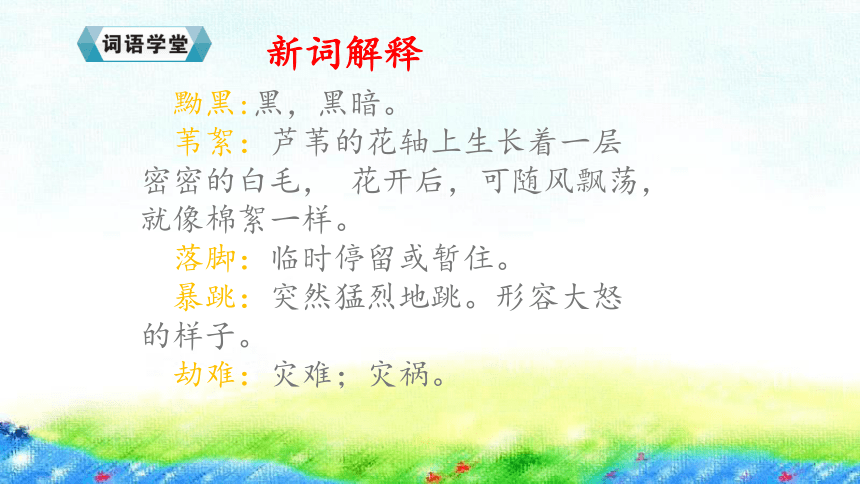

2.“絮”的下面是“糸”,不是“系”;“瞎”的左边是“目”,不要写成“日”。新词解释黝黑:黑,黑暗。

苇絮:芦苇的花轴上生长着一层密密的白毛, 花开后,可随风飘荡,就像棉絮一样。

落脚:临时停留或暂住。

暴跳:突然猛烈地跳。形容大怒的样子。

劫难:灾难;灾祸。

吆喝:大声喊叫。多指叫卖东西、赶牲口、呼唤等。

趔趄:身体歪斜,脚步不稳,要摔倒的样子。

漩涡:水流旋转的圆窝,螺旋形。

防备:做好准备以应付对方攻击或避免受害。

睁眼瞎:比喻文盲,不识字。

飘飘悠悠:一般指在空中或水面上轻缓地浮动。

推推搡搡:搡,用力推。指狠命推的样子。嘟嘟囔囔:连续不断地自言自语。

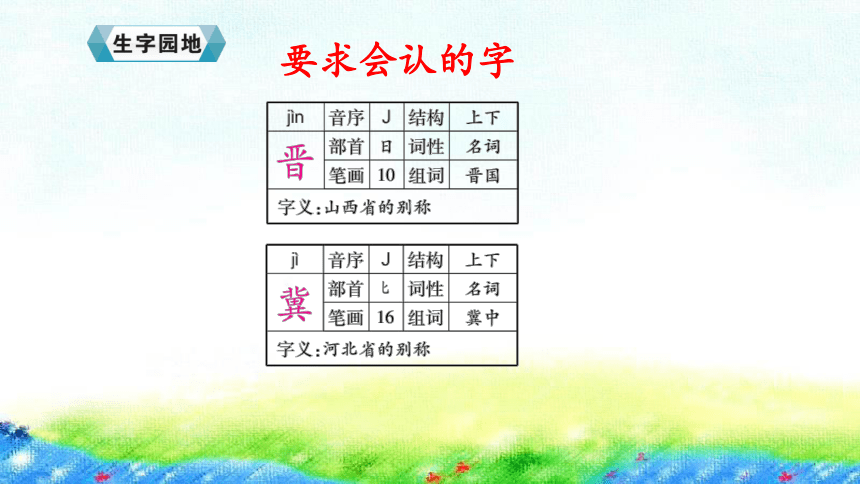

晋察冀边区:晋,山西省。察,察哈尔省,已撤销。冀,河北省。晋察冀边区,指这三个省交界的一块地方,是抗日战争时期中国共产党领导的抗日根据地之一。

有志不在年高:有志气的人不一定是年纪大的人,年轻人中有,孩子中也有。近反义词近义词:

耍水——玩水 发愣——发呆

摇晃——晃荡 劫难——灾难

凶恶——凶狠 喜欢——喜爱

商量——商议 停止——中止

高兴——开心 柔软——柔和

晌午——中午 赶快——赶紧反义词:

集合——解散 爱护——损害

凶恶——善良 喜欢——讨厌

停止——继续 温和——粗暴

高兴——难过 柔软——生硬

扩大——缩小 撒谎——诚实词义辨析 打扮——装扮

课文解读一

晋(jìn)察冀(jì)边区的北部有一条还(huán)乡河,河里长着很多芦苇。河边有个小村庄。芦花开的时候,远远望去,黄绿的芦苇上好像盖了一层厚厚的白雪。风一吹,鹅毛般的苇絮(xù)就飘飘悠(yōu)悠地飞起来,把这几十家小房屋都罩在柔软的芦花里。①[句解:用“厚厚的白雪”比喻芦花,形象生动;“一层”说明芦花盖住了河面,为小雨来后来脱险作了很好的铺垫。描写还乡河。一是为了交代故事发生的地点;二是反映了雨来家乡的美丽可爱,反衬践踏家乡的日本侵略者的可恶。] 因此,这村就叫芦花村。12岁的雨来就是这村的。[句解:点出主人公雨来,才12岁照应了题目中的“小”。]

段析:描绘了芦花村的美丽景色,交代了故事发生的地点,点出了主人公雨来。

雨来最喜欢这条紧靠着村边的还乡河。每到夏天,雨来和铁头、三钻儿,还有很多小朋友,好像一群鱼,在河里钻上钻下,藏猫猫,狗刨,立浮,仰浮。[句解:把雨来和小伙伴们比喻成一群鱼,生动形象地表现了他们的游泳技术之高,为下文脱险再一次作了铺垫。] 雨来仰浮的本领最高,能够脸朝天在水里躺着,不但不沉底,还要把小肚皮露在水面上。②[句解:“最高”一词在众多的人物中,突出雨来。“不但……还……”递进关系的复句一方面表现了雨来高超的游泳技术,另一方面也表现了他的顽皮。]

段析:写雨来每到夏天就到还乡河游泳,练就了一身高超的游泳本领。

妈妈不让雨来耍水,怕出危险。有一天,妈妈见雨来从外面进来,光着身子,浑身被太阳晒得黝(yǒu)黑发亮。妈妈知道他又去耍水了,把脸一沉,叫他过来,扭身就到炕(kàng)上抓笤(tiáo)帚。雨来一看要挨打了,撒腿就往外跑。③

妈妈紧跟着追出来。雨来一边跑一边回头看。糟了!眼看要追上了,往哪儿跑呢?铁头正赶着牛从河沿回来,远远地向雨来喊:“往河沿跑!往河沿跑!”雨来听出了话里的意思,转身就朝河沿跑。[句解:“话里的意思”是说,铁头让雨来往河沿跑,然后跳到河里,妈妈就追不上了。]妈妈还是死命追着不放,到底追上了,可是雨来浑身光溜溜的像条小泥鳅(qiū),怎么也抓不住。④只听见扑通一声,雨来扎进河里不见了。妈妈立在河沿上,望着渐渐扩大的水圈直发愣。忽然,远远的水面上露出个小脑袋来。雨来像小鸭子一样抖着头上的水,用手抹一下眼睛和鼻子,嘴里吹着气,望着妈妈笑。⑤[句解:这里再一次说明,雨来游泳本领高超。]

第一部分(第1?5自然段):写了雨来游泳本领高超,为后来雨来成功脱险作了铺垫。

二

秋天。[句解:交代故事发生的时间。]

爸爸从集上卖苇席回来,同妈妈商量:“看见了区上的工作同志,说是孩子们不上学念书不行,起码要上夜校。叫雨来上夜校吧。要不,将来闹个睁眼瞎(xiā)。”夜校就在三钻儿家的豆腐房里,房子很破。[句解:写出了读书环境的艰苦,衬出雨来等人的求知欲望强。]教夜课的是东庄学堂里的女老师,穿着青布裤褂,胖胖的,剪着短发。女老师走到黑板前面,屋里嗡(wēng)嗡嗡嗡说话的声音立刻停止了,只听见哗啦哗啦翻课本的声音。雨来从口袋里掏出课本,这是用土纸油印的,软鼓囊囊的。雨来怕揉坏了,向妈妈要了一块红布,包了个书皮,上面用铅笔歪(wāi)歪斜斜地写了“雨来”两个字。雨来把书放在腿上,翻开书。[句解:写出了雨来对书的爱护,表现了雨来热爱学习。]

女老师斜着身子,用手指点着黑板上的字,念着:

“我们是中国人,我们爱自己的祖国。”[句解:这是雨来能够掩护革命干部、同日寇作斗争的思想基础。正是因为雨来对祖国深切的爱,才有了后面勇救交通员、勇斗鬼子的故事。]

大家就随着女老师的手指,齐声轻轻地念起来:

“我们——是——中国人,

我们——爱——自己的——祖国。”⑥[句解:体现了师生的爱国情怀。为后文雨来的英雄行为作了铺垫。]

第二部分(第6?14自然段):写雨来上夜校受到爱国主义教育。三

有一天,雨来从夜校回到家,躺在炕上,背诵(sòng)当天晚上学会的课文。可是背不到一半,他就睡着了。

段析:雨来从夜校回家,背不到一半的课文就睡着了。这是他听到爸爸妈妈深夜谈话的原因。

不知什么时候,门吱(zhī)扭响了一声。雨来睁开眼,看见闪进—个黑影。妈妈划了根火柴,点着灯,一看,原来是爸爸出外卖席子回来了。他肩上披着子弹(dàn)袋,腰里插着手榴弹,背上还背着一杆长长的步枪。爸爸怎么忽然 这样打扮起来了呢?[句解:爸爸这身奇怪的打扮使雨来困惑不解,实际交代了爸爸的特殊身份,为雨来后来掩护革命干部埋下伏笔。]

爸爸对妈妈说:“鬼子又‘扫荡’了,民兵都到区上集合,要一两个月才能回来。”雨来问爸爸:“爸爸,远不远?”爸爸把手伸进被里,摸着雨来光溜溜的脊背,说:“这哪有准儿呢?说远就远,说近就近。”爸爸又转过脸对妈妈说:“明天你到东庄他姥(lǎo)姥家去一趟(tàng),告诉他舅(jiù)舅,就说区上说的,叫他赶快把村里的民兵带到区上去集合。”妈妈问:“区上在哪儿?”爸爸装了一袋烟,吧嗒(dā)吧嗒抽着,说:“叫他们在河北一带村里打听。” [句解:从父母的对话中,可以看出情况紧急,而且爸爸妈妈都有任务在身,交代了雨来独自一人同敌人作斗争的背景。]

段析:雨来从父母的谈话中,知道鬼子又要扫荡了。

雨来还想说什么,可是门哐(kuāng)啷(lāng)响了一下,就听见爸爸走出去的脚步声。不大一会儿,什么也听不见了,只从街上传来一两声狗叫。

段析:爸爸匆忙离家,说明情况紧急。第二天,吃过早饭,妈妈就到东庄去,临走说晚上才能回来。过了晌午,雨来吃了点剩饭,因为看家,不能到外面去,就趴在炕上念他那红布包着的识字课本。[句解:“红布包着的识字课本”既与前文向妈妈要红布包书皮相照应,又为鬼子发现雨来怀里露出的课本作铺垫,前后照应,结构紧凑。]

忽然听见街上咕(gū)咚(dōng)咕咚有人跑,把屋子震得好像摇晃起来,窗户纸哗啦哗啦响。[句解:“咕咚咕咚”“哗啦哗啦”这两个拟声词突出了情况的紧急,气氛的紧张。]

雨来一骨碌(lù)下了炕,把书塞(sāi)在怀里就往外跑,刚要迈门槛(kǎn),进来一个人, 雨来正撞在这个人的怀里。他抬头一看,是李大叔。李大叔是区上的交通员,常在雨来家落脚。

随后听见日本鬼子唔(wú)哩哇啦地叫。⑦李大叔忙把墙角那盛着一半糠(kāng)皮的缸搬开。雨来两眼愣住了,“咦(yí)!这是什么时候挖的洞呢?”李大叔跳进洞里,说:“把缸搬回原地方。你就快到别的院里去,对谁也不许说。”

12岁的雨来使尽气力,才把缸挪(nuó)回到原地。[句解:“使尽气力”说明雨来做得很不容易。“挪”与前面李大叔“搬”对比,更突出雨来挪缸的不易。]雨来刚到堂屋,见十几把雪亮的刺刀从前门进来,他撒腿就往后院跑。背后咔(kā)啦一声枪栓(shuān)响,有人大声叫道:“站住!”雨来没理他,脚下像踩着风,一直朝后院跑去。[句解:这一系列动作描写,形象地表现了雨来的机智勇敢。因为年龄小,面对雪亮的刺刀,敌人以为雨来害怕,不顾一切朝后院跑去,实际上,雨来是为了把敌人引开,保护交通员。]只听见子弹向他头上嗖(sōu)嗖地飞来。可是后院没有门,把雨来急出一身冷汗。靠墙有一棵桃树,雨来抱着树就往上爬。鬼子已经追到树底下,伸手抓住雨来的脚,往下一拉,雨来就摔在地下。鬼子把他两只胳膊向背后一拧,捆绑起来,推推搡(sǎng)搡回到屋里。⑧第三部分(第15?24自然段):写雨来掩护交通员李大叔,自己被抓。

四

鬼子把前后院都翻遍了。⑨

屋子里遭了劫(jié)难,连枕(zhěn)头都给刺刀挑破了。炕沿上坐着个鬼子军官,两眼红红的,用中国话问雨来说:“小孩,问你话,不许撒谎!”他突然望着雨来的胸脯,张着嘴,眼睛睁得圆圆的。

段析:写鬼子搜捕李大叔,并盘问雨来。雨来低头一看,原来刚才一阵子挣扎(zhá),识字课本从怀里露出来了。鬼子一把抓在手里,翻着看了看,问他:“谁给你的?”雨来说:“捡来的!”⑩

段析:写鬼子发现并询问雨来的书。

鬼子露出满口金牙,做了个鬼脸,温和地对雨来说:“不要害怕!小孩,皇军是爱护的!”说着,就叫人给他松绑。⑾

段析:写鬼子威逼雨来。

雨来把手放下来,觉得胳膊发麻发痛。扁鼻子军官用手摸着雨来的脑袋,说:“这本书谁给你的,没有关系,我不问了。别的话要统统告诉我!刚才有个人跑进来,看见没有?”雨来用手背抹了一下鼻子,嘟(dū)嘟囔(nāng)囔地说:“我在屋里,什么也没看见。”

段析:写鬼子引诱雨来说出李大叔的下落。

扁鼻子军官把书扔在地上,伸手往皮包里掏。雨来心里想:“掏什么呢?找刀子?鬼子生了气要挖小孩眼睛的!”⑿只见他掏出来的却是一把雪白的糖块。段析:写鬼子用糖引诱雨来。

扁鼻子军官把糖往雨来手里一塞,说:“吃!你吃!你得

说出来,他在什么地方?”他又伸出那个戴金戒指的手指,说:“这个,金的,也给你!”

段析:写鬼子用金戒指引诱雨来。

雨来没有接他的糖,也没有回答他。

段析:写雨来没有屈服。

旁边一个鬼子嗖地抽出刀来,瞪(dèng)着眼睛要向雨来头上劈(pī)。扁鼻子军官摇摇头。两个人唧(jī)唧咕咕说了一阵。那鬼子向雨来横着脖子翻白眼,使劲把刀放回鞘(qiào)里。⒀

段析:雨来的勇敢让鬼子无奈。

扁鼻子军官压住肚子里的火气,用手轻轻地拍着雨来的肩膀,说:“我最喜欢小孩。那个人,你看见没有?说呀!”雨来摇摇头,说:“我在屋里,什么也没看见。”⒁

段析:面对鬼子的丑恶嘴脸,雨来再三拒绝。扁鼻子军官的眼光立刻变得凶恶可怕,他向前弓着身子,伸出两只大手。啊!那双手就像鹰的爪子,扭着雨来的两只耳朵,向两边拉。[句解:把鬼子的手比成鹰爪,说明敌人的凶狠,更突出了雨来的坚强。]雨来疼得直咧(liě)嘴。鬼子又抽出一只手来,在雨来的脸上打了两巴掌,又把他脸上的肉揪(jiū)起一块,咬着牙拧(níng)。雨来的脸立刻变成白一块,青一块,紫一块。鬼子又向他胸脯上打了一拳。雨来打个趔(liè)趄(qiè),后退几步,后脑勺正碰在柜板上,但立刻又被抓过来,肚子撞在炕沿上。[句解:从鬼子的动作和雨来的痛苦表情可以体会出敌人的残忍和雨来的宁死不屈。]段析:雨来忍受了鬼子丧心病狂的暴打。

雨来半天才喘过气来,脑袋里像有一窝蜂,嗡嗡地叫。他两眼直冒金花,鼻子流着血。⒂[句解:雨来被鬼子折磨得很惨,突出了小英雄雨来的形象。]一滴一滴的血滴下来,溅在课本那几行字上:

“我们是中国人,

我们爱自己的祖国。”⒃[句解:这是一处细节描写,表明雨来誓死保护交通员,和敌人斗争到底的决心与坚强意志。这样既写了当时的场景,又将鲜血和爱国巧妙地联系在一起,与前文上夜校学习的内容照应。朗读时语调要凝重,语气要加重。]

鬼子打得累了,雨来还是咬着牙,说:“没看见!”[句解:“咬着牙”说明雨来的痛苦,也表现出他一次比一次坚决。]

扁鼻子军官气得暴跳起来,嗷(áo)嗷地叫:“枪毙(bì),枪毙!拉出去,拉出去!”

第四部分(第25?41自然段):写雨来与鬼子进行了不屈的斗争。

五

太阳已经落下去。蓝蓝的天上飘着的浮云像一块一块红绸子,映在还乡河上,像开了一大朵一大朵鸡冠(guān)花。[句解:比喻句。将天上的“浮云”比做“红绸子”和“鸡冠花”,写出景色的壮丽,此时的还乡河格外平静,营造了小英雄雨来可能牺牲的悲伤氛围。] 苇塘的芦花被风吹起来,在上面飘飘悠悠地飞着。

芦花村里的人听到河沿上响了几枪。老人们含着泪,说:

“雨来是个好孩子!死得可惜!”

“有志不在年高。”[句解:这是人们对雨来的赞扬,雨来热爱祖国、勇敢机智的品质深深地感动、激励着芦花村的人们。]

芦花村的孩子们,雨来的好朋友铁头和三钻儿几个人,听到枪声都呜呜地哭了。

第五部分(第42?46自然段):写芦花村的人们误以为雨来已经死了,感到很难过。

六

交通员李大叔在地洞里等了好久,不见雨来来搬缸,就往另一个出口走。他试探着推开洞口的石板,扒开苇叶。院子里空空的,一个人影也没有,四处也不见动静。[句解:寂静的环境说明鬼子走远了,李大叔脱离了险境。]忽然听见街上有人吆(yāo)喝:“豆腐啦!卖豆腐啦!”这是芦花村的暗号,李大叔知道敌人已经走远了。

可是雨来怎么还不见呢?他跑到街上,看见许多人往河沿跑,一打听,才知道雨来被鬼子打死在河里了!

李大叔脑袋轰的一声,眼泪就流下来了。他一股劲儿地跟着人们向河沿跑。到了河沿,别说尸(shī)首,连一滴血也没看见。[句解:强调“一滴血也没看见”,其实是暗示雨来没有死。为下文写雨来还活着埋下伏笔。]

大家呆呆地在河沿上立着。还乡河静静的,河水打着漩(xuán)涡(wō)哗哗地向下流去。虫子在草窝里叫着。[句解:“呆呆地”“静静的”“哗哗地”突出了人们内心的悲伤。雨来牺牲了,还乡河仿佛也在为失去这样一位小英雄而哭泣,虫子也在痛哭。看似写景,实则写情,衬托了当时人们的心情,十分沉痛。]不知谁说:“也许鬼子把雨来扔在河里,冲走了!”段析:第47?51自然写敌人走远了,李大叔听到人们都在悲痛地传着雨来牺牲的消息,心情沉重的李大叔和大家一齐沿河岸寻找雨来。

大家就顺着河岸向下找。突然铁头叫起来:“啊!雨来!雨来!”

在芦苇丛里,水面上露出个小脑袋来。雨来还是像小鸭子一样抖着头上的水,用手抹一下眼睛和鼻子,扒着芦苇,向岸上的人问道:“鬼子走了?”⒄[句解:突出了雨来的顽皮可爱。]

“啊!”大家都高兴得叫起来,“雨来没有死!雨来没有死!”[句解:表现出了人们的惊喜,朗读时,要读出人们的兴奋之情。]

原来枪响以前,雨来就趁鬼子不防备,一头扎到河里去。鬼子慌忙向水里打枪,⒅可是我们的小英雄雨来已经从水底游到远处去了。⒆

第六部分(第47?55自然段):写雨来没有死。抗日儿童团 1937年至1945年,是中国历史上波澜壮阔的抗日战争时期,党领导下的许多抗日根据地都成立了抗日儿童团的组织。抗日儿童团员们在青年救国会的领导下,积极参加抗日救国斗争,他们同抗日军民一道,广泛参加各种抗日活动,十分活跃。抗日儿童团的任务是宣传大家打日本;侦察敌情抓汉奸;站岗放哨送书信;尊敬抗战官和兵;帮助军属来做事;学习生产不稍停。从东北的黑土地到晋西北的黄土高原,从苏北地区到陕甘宁边区,到处活跃着抗日儿童团员们的身影。知识链接释疑解惑⑴第1自然段描写了雨来家乡优美的环境,仔细阅读,想一想作者为什么要不惜笔墨描写这儿的环境呢?

正是因为有了还乡河,雨来才得以练就高超的游泳本领,也正是因为有了漫天飞舞的苇絮,后来雨来才能顺利脱险。这段环境描写为下文埋下了伏笔。⑵第2自然段为什么要写雨来游泳很出色?

这样描写为下文脱险再一次埋下伏笔。⑶第3自然段描写表现了雨来的什么特点?

表现了雨来顽皮、机灵的特点。⑷这里的比喻用得好,好在哪里?

把雨来光溜溜的身子比作小泥鳅既生动又形象,与前文“浑身被太阳晒得黝黑发亮”相照应。⑸第5自然段将雨来比作“像小鸭子一样”有何作用?

“像小鸭子一样”再一次表明雨来的游泳本领高,前后照应。这正是下面雨来能够机智勇敢地和敌人斗争的一个重要条件,为故事的发展埋下伏笔。⑹第13、14自然段破折号有什么作用?为什么写雨来学习的内容?

破折号在这里表示声音的停顿,一是孩子们读得不够流畅,二是突出孩子们的爱国情怀。写雨来学习的内容是为了说明雨来不但在学校学到了文化知识,更重要的是受到了良好的爱国主义教育。⑺第22自然段中“唔哩哇啦”表现了什么?

“唔哩哇啦”既写出了鬼子的气焰嚣张,也表达出了作者对日本鬼子的厌恶、痛恨之情。⑻第24自然段是如何描写雨来被抓的?表现了什么?

这里用“抓”“拉”“摔”“拧”“捆绑”“推推搡搡”一系列动词描写雨来被抓的过程,体现出了鬼子的凶恶、残忍。⑼第25自然段中“鬼子把前后院都翻遍了”中的“翻遍”说明了什么?

“翻遍”说明了鬼子搜查得很彻底,同时也看出鬼子的无能,他们找不到地道口。⑽第27自然段中雨来的回答表现了什么?

雨来的回答简洁而干脆,表现了雨来的沉着、勇敢。⑾第28自然段中鬼子为什么突然转变了态度?

因为鬼子想从雨来身上挖取信息,于是伪装和善来诱骗雨来,想使雨来上当。⑿第30自然段是什么描写?表现了什么?

这是雨来的心理描写,表现了雨来也和普通人一样存在着恐惧心理。⒀第33自然段中“横着脖子翻白眼”写出了鬼子什么特点?

写出了鬼子的丑恶形态,表现了作者对鬼子的厌恶。⒁第35自然段中从雨来的回答,可以体味出什么?

敌人用利用哄骗和利诱的方法来诱惑雨来,雨来表现得非常坚定,表现了他不畏强敌,同敌人斗争到底的坚强意志。⒂从第36、37自然段描写中你感受到什么?

这两段描写了穷凶极恶的鬼子毒打雨来的情景,雨来承受着鬼子的折磨,依然坚强不屈,表现出了与鬼子斗争到底的决心。⒃文中几次提到“我们是中国人,我们爱自己的祖国”这句话?作用是什么?

两次。第一次出现在雨来上夜校时,这表明雨来在接受爱国主义教育。第二次出现在雨来被鬼子毒打时,这烘托了雨来热爱祖国的强烈感情和同敌人斗争到底的坚强意志。⒄第53自然段中为什么又用了“像鸭子一样”来比喻雨来?

这里重复运用比喻句是为了呼应前文中提到的雨来的游泳技巧十分高超。正是因为这样,雨来才能在危机时刻逃过鬼子的杀害。⒅文中几次写到雨来游泳?分别表现了雨来怎样的特点?

答:文中三次写到雨来游泳。第一次是写雨来和小伙伴们一起游泳,突出了雨来水性特别好,为下文写他脱险作铺垫。第二次是写雨来躲避妈妈时跳到了河里,这次是通过一个生动的例子具体表现写出雨来游泳本领高。第三次是写雨来利用游泳成功脱险,不但再次证明雨来游泳本领高强,而且突出表现了雨来的机智、勇敢。⒆我们今天的幸福生活来之不易,你认为我们应怎样做才能报答这些革命前辈的付出?

我们应珍惜这来之不易的幸福生活,好好学习,将来用自己的知识把祖国建设得更加美好。课文通过记叙雨来为了掩护革命干部同日寇英勇斗争的故事,歌颂了抗日根据地的儿童热爱祖国、勇敢机智的优秀品质。1.课文写景自然巧妙。第一次写景突出雨来家乡的可爱,又为故事情节的发展做了铺垫。第二次写景是为了烘托雨来宁死不屈的英雄行为。第三次写景烘托了乡亲们痛惜失去小英雄的悲愤而暂时沉默的心情。

2.巧妙的反复语句。“我们是中国人,我们爱自己的祖国”在文中反复出现了两次,既加强了小说的回环往复,使文章主题更鲜明,又真实地反映了雨来的性格形成和发展的过程。

3.大量运用拟声词。本文使用拟声词达十九处之多,有的是模拟人的动作发出的声音,有的是模拟生活中某些事物发出的声音。这些拟声词的运用使语言具体、生动、形象、感人,富有节奏感。乱世出英雄,不仅出大英雄而且出小英雄。抗日战争时期是我国一段不堪回首的历史。那段屈辱的过去,中国人民付出了惨重的代价。为了祖国和人民,许多战士前仆后继,许多百姓誓死捍卫家园。那些稚气未脱的少年,他们迅速成长为爱国小英雄,他们的爱国精神值得我们学习。课内:

沉寂 木屑 口哨

盘问 埋伏 凝神

呻吟 烧毁 宛转课外:

表示勇敢的谚语:

初生牛犊不怕虎。

虎不怕山高,鱼不怕水深。

明知山有虎,偏向虎山行。

管桦 原名鲍化普,河北省丰润县人,是著名作家,诗人,画家。1940年参加革命工作,先在华北联合大学文学系学习,后做随军记者。曾任北京市文联主席,北京老舍文艺基金会会长,北京老舍研究会会长。主要作品有长篇小说《将军河》,中篇小说《荆各庄的故事》《小英雄雨来》,短篇小说《三支火把》《山谷中》,诗集《儿童诗歌选》等。1.认识8个生字;正确读写“埋伏、呻吟、沉寂”等词语。

2.了解雨来为掩护革命干部和日寇英勇斗争的故事,学习雨来热爱祖国、勇敢机智的品质。(重点)

3.用较快速度阅读课文,把握课文主要内容。理解“有志不在年高”等句子的意思。(难点)要求会认的字一字多音同音字词读写错混提示1.“挪”读“nuó”,不读“nà”;“枕”读“zhěn”,不读“zěn”。

2.“絮”的下面是“糸”,不是“系”;“瞎”的左边是“目”,不要写成“日”。新词解释黝黑:黑,黑暗。

苇絮:芦苇的花轴上生长着一层密密的白毛, 花开后,可随风飘荡,就像棉絮一样。

落脚:临时停留或暂住。

暴跳:突然猛烈地跳。形容大怒的样子。

劫难:灾难;灾祸。

吆喝:大声喊叫。多指叫卖东西、赶牲口、呼唤等。

趔趄:身体歪斜,脚步不稳,要摔倒的样子。

漩涡:水流旋转的圆窝,螺旋形。

防备:做好准备以应付对方攻击或避免受害。

睁眼瞎:比喻文盲,不识字。

飘飘悠悠:一般指在空中或水面上轻缓地浮动。

推推搡搡:搡,用力推。指狠命推的样子。嘟嘟囔囔:连续不断地自言自语。

晋察冀边区:晋,山西省。察,察哈尔省,已撤销。冀,河北省。晋察冀边区,指这三个省交界的一块地方,是抗日战争时期中国共产党领导的抗日根据地之一。

有志不在年高:有志气的人不一定是年纪大的人,年轻人中有,孩子中也有。近反义词近义词:

耍水——玩水 发愣——发呆

摇晃——晃荡 劫难——灾难

凶恶——凶狠 喜欢——喜爱

商量——商议 停止——中止

高兴——开心 柔软——柔和

晌午——中午 赶快——赶紧反义词:

集合——解散 爱护——损害

凶恶——善良 喜欢——讨厌

停止——继续 温和——粗暴

高兴——难过 柔软——生硬

扩大——缩小 撒谎——诚实词义辨析 打扮——装扮

课文解读一

晋(jìn)察冀(jì)边区的北部有一条还(huán)乡河,河里长着很多芦苇。河边有个小村庄。芦花开的时候,远远望去,黄绿的芦苇上好像盖了一层厚厚的白雪。风一吹,鹅毛般的苇絮(xù)就飘飘悠(yōu)悠地飞起来,把这几十家小房屋都罩在柔软的芦花里。①[句解:用“厚厚的白雪”比喻芦花,形象生动;“一层”说明芦花盖住了河面,为小雨来后来脱险作了很好的铺垫。描写还乡河。一是为了交代故事发生的地点;二是反映了雨来家乡的美丽可爱,反衬践踏家乡的日本侵略者的可恶。] 因此,这村就叫芦花村。12岁的雨来就是这村的。[句解:点出主人公雨来,才12岁照应了题目中的“小”。]

段析:描绘了芦花村的美丽景色,交代了故事发生的地点,点出了主人公雨来。

雨来最喜欢这条紧靠着村边的还乡河。每到夏天,雨来和铁头、三钻儿,还有很多小朋友,好像一群鱼,在河里钻上钻下,藏猫猫,狗刨,立浮,仰浮。[句解:把雨来和小伙伴们比喻成一群鱼,生动形象地表现了他们的游泳技术之高,为下文脱险再一次作了铺垫。] 雨来仰浮的本领最高,能够脸朝天在水里躺着,不但不沉底,还要把小肚皮露在水面上。②[句解:“最高”一词在众多的人物中,突出雨来。“不但……还……”递进关系的复句一方面表现了雨来高超的游泳技术,另一方面也表现了他的顽皮。]

段析:写雨来每到夏天就到还乡河游泳,练就了一身高超的游泳本领。

妈妈不让雨来耍水,怕出危险。有一天,妈妈见雨来从外面进来,光着身子,浑身被太阳晒得黝(yǒu)黑发亮。妈妈知道他又去耍水了,把脸一沉,叫他过来,扭身就到炕(kàng)上抓笤(tiáo)帚。雨来一看要挨打了,撒腿就往外跑。③

妈妈紧跟着追出来。雨来一边跑一边回头看。糟了!眼看要追上了,往哪儿跑呢?铁头正赶着牛从河沿回来,远远地向雨来喊:“往河沿跑!往河沿跑!”雨来听出了话里的意思,转身就朝河沿跑。[句解:“话里的意思”是说,铁头让雨来往河沿跑,然后跳到河里,妈妈就追不上了。]妈妈还是死命追着不放,到底追上了,可是雨来浑身光溜溜的像条小泥鳅(qiū),怎么也抓不住。④只听见扑通一声,雨来扎进河里不见了。妈妈立在河沿上,望着渐渐扩大的水圈直发愣。忽然,远远的水面上露出个小脑袋来。雨来像小鸭子一样抖着头上的水,用手抹一下眼睛和鼻子,嘴里吹着气,望着妈妈笑。⑤[句解:这里再一次说明,雨来游泳本领高超。]

第一部分(第1?5自然段):写了雨来游泳本领高超,为后来雨来成功脱险作了铺垫。

二

秋天。[句解:交代故事发生的时间。]

爸爸从集上卖苇席回来,同妈妈商量:“看见了区上的工作同志,说是孩子们不上学念书不行,起码要上夜校。叫雨来上夜校吧。要不,将来闹个睁眼瞎(xiā)。”夜校就在三钻儿家的豆腐房里,房子很破。[句解:写出了读书环境的艰苦,衬出雨来等人的求知欲望强。]教夜课的是东庄学堂里的女老师,穿着青布裤褂,胖胖的,剪着短发。女老师走到黑板前面,屋里嗡(wēng)嗡嗡嗡说话的声音立刻停止了,只听见哗啦哗啦翻课本的声音。雨来从口袋里掏出课本,这是用土纸油印的,软鼓囊囊的。雨来怕揉坏了,向妈妈要了一块红布,包了个书皮,上面用铅笔歪(wāi)歪斜斜地写了“雨来”两个字。雨来把书放在腿上,翻开书。[句解:写出了雨来对书的爱护,表现了雨来热爱学习。]

女老师斜着身子,用手指点着黑板上的字,念着:

“我们是中国人,我们爱自己的祖国。”[句解:这是雨来能够掩护革命干部、同日寇作斗争的思想基础。正是因为雨来对祖国深切的爱,才有了后面勇救交通员、勇斗鬼子的故事。]

大家就随着女老师的手指,齐声轻轻地念起来:

“我们——是——中国人,

我们——爱——自己的——祖国。”⑥[句解:体现了师生的爱国情怀。为后文雨来的英雄行为作了铺垫。]

第二部分(第6?14自然段):写雨来上夜校受到爱国主义教育。三

有一天,雨来从夜校回到家,躺在炕上,背诵(sòng)当天晚上学会的课文。可是背不到一半,他就睡着了。

段析:雨来从夜校回家,背不到一半的课文就睡着了。这是他听到爸爸妈妈深夜谈话的原因。

不知什么时候,门吱(zhī)扭响了一声。雨来睁开眼,看见闪进—个黑影。妈妈划了根火柴,点着灯,一看,原来是爸爸出外卖席子回来了。他肩上披着子弹(dàn)袋,腰里插着手榴弹,背上还背着一杆长长的步枪。爸爸怎么忽然 这样打扮起来了呢?[句解:爸爸这身奇怪的打扮使雨来困惑不解,实际交代了爸爸的特殊身份,为雨来后来掩护革命干部埋下伏笔。]

爸爸对妈妈说:“鬼子又‘扫荡’了,民兵都到区上集合,要一两个月才能回来。”雨来问爸爸:“爸爸,远不远?”爸爸把手伸进被里,摸着雨来光溜溜的脊背,说:“这哪有准儿呢?说远就远,说近就近。”爸爸又转过脸对妈妈说:“明天你到东庄他姥(lǎo)姥家去一趟(tàng),告诉他舅(jiù)舅,就说区上说的,叫他赶快把村里的民兵带到区上去集合。”妈妈问:“区上在哪儿?”爸爸装了一袋烟,吧嗒(dā)吧嗒抽着,说:“叫他们在河北一带村里打听。” [句解:从父母的对话中,可以看出情况紧急,而且爸爸妈妈都有任务在身,交代了雨来独自一人同敌人作斗争的背景。]

段析:雨来从父母的谈话中,知道鬼子又要扫荡了。

雨来还想说什么,可是门哐(kuāng)啷(lāng)响了一下,就听见爸爸走出去的脚步声。不大一会儿,什么也听不见了,只从街上传来一两声狗叫。

段析:爸爸匆忙离家,说明情况紧急。第二天,吃过早饭,妈妈就到东庄去,临走说晚上才能回来。过了晌午,雨来吃了点剩饭,因为看家,不能到外面去,就趴在炕上念他那红布包着的识字课本。[句解:“红布包着的识字课本”既与前文向妈妈要红布包书皮相照应,又为鬼子发现雨来怀里露出的课本作铺垫,前后照应,结构紧凑。]

忽然听见街上咕(gū)咚(dōng)咕咚有人跑,把屋子震得好像摇晃起来,窗户纸哗啦哗啦响。[句解:“咕咚咕咚”“哗啦哗啦”这两个拟声词突出了情况的紧急,气氛的紧张。]

雨来一骨碌(lù)下了炕,把书塞(sāi)在怀里就往外跑,刚要迈门槛(kǎn),进来一个人, 雨来正撞在这个人的怀里。他抬头一看,是李大叔。李大叔是区上的交通员,常在雨来家落脚。

随后听见日本鬼子唔(wú)哩哇啦地叫。⑦李大叔忙把墙角那盛着一半糠(kāng)皮的缸搬开。雨来两眼愣住了,“咦(yí)!这是什么时候挖的洞呢?”李大叔跳进洞里,说:“把缸搬回原地方。你就快到别的院里去,对谁也不许说。”

12岁的雨来使尽气力,才把缸挪(nuó)回到原地。[句解:“使尽气力”说明雨来做得很不容易。“挪”与前面李大叔“搬”对比,更突出雨来挪缸的不易。]雨来刚到堂屋,见十几把雪亮的刺刀从前门进来,他撒腿就往后院跑。背后咔(kā)啦一声枪栓(shuān)响,有人大声叫道:“站住!”雨来没理他,脚下像踩着风,一直朝后院跑去。[句解:这一系列动作描写,形象地表现了雨来的机智勇敢。因为年龄小,面对雪亮的刺刀,敌人以为雨来害怕,不顾一切朝后院跑去,实际上,雨来是为了把敌人引开,保护交通员。]只听见子弹向他头上嗖(sōu)嗖地飞来。可是后院没有门,把雨来急出一身冷汗。靠墙有一棵桃树,雨来抱着树就往上爬。鬼子已经追到树底下,伸手抓住雨来的脚,往下一拉,雨来就摔在地下。鬼子把他两只胳膊向背后一拧,捆绑起来,推推搡(sǎng)搡回到屋里。⑧第三部分(第15?24自然段):写雨来掩护交通员李大叔,自己被抓。

四

鬼子把前后院都翻遍了。⑨

屋子里遭了劫(jié)难,连枕(zhěn)头都给刺刀挑破了。炕沿上坐着个鬼子军官,两眼红红的,用中国话问雨来说:“小孩,问你话,不许撒谎!”他突然望着雨来的胸脯,张着嘴,眼睛睁得圆圆的。

段析:写鬼子搜捕李大叔,并盘问雨来。雨来低头一看,原来刚才一阵子挣扎(zhá),识字课本从怀里露出来了。鬼子一把抓在手里,翻着看了看,问他:“谁给你的?”雨来说:“捡来的!”⑩

段析:写鬼子发现并询问雨来的书。

鬼子露出满口金牙,做了个鬼脸,温和地对雨来说:“不要害怕!小孩,皇军是爱护的!”说着,就叫人给他松绑。⑾

段析:写鬼子威逼雨来。

雨来把手放下来,觉得胳膊发麻发痛。扁鼻子军官用手摸着雨来的脑袋,说:“这本书谁给你的,没有关系,我不问了。别的话要统统告诉我!刚才有个人跑进来,看见没有?”雨来用手背抹了一下鼻子,嘟(dū)嘟囔(nāng)囔地说:“我在屋里,什么也没看见。”

段析:写鬼子引诱雨来说出李大叔的下落。

扁鼻子军官把书扔在地上,伸手往皮包里掏。雨来心里想:“掏什么呢?找刀子?鬼子生了气要挖小孩眼睛的!”⑿只见他掏出来的却是一把雪白的糖块。段析:写鬼子用糖引诱雨来。

扁鼻子军官把糖往雨来手里一塞,说:“吃!你吃!你得

说出来,他在什么地方?”他又伸出那个戴金戒指的手指,说:“这个,金的,也给你!”

段析:写鬼子用金戒指引诱雨来。

雨来没有接他的糖,也没有回答他。

段析:写雨来没有屈服。

旁边一个鬼子嗖地抽出刀来,瞪(dèng)着眼睛要向雨来头上劈(pī)。扁鼻子军官摇摇头。两个人唧(jī)唧咕咕说了一阵。那鬼子向雨来横着脖子翻白眼,使劲把刀放回鞘(qiào)里。⒀

段析:雨来的勇敢让鬼子无奈。

扁鼻子军官压住肚子里的火气,用手轻轻地拍着雨来的肩膀,说:“我最喜欢小孩。那个人,你看见没有?说呀!”雨来摇摇头,说:“我在屋里,什么也没看见。”⒁

段析:面对鬼子的丑恶嘴脸,雨来再三拒绝。扁鼻子军官的眼光立刻变得凶恶可怕,他向前弓着身子,伸出两只大手。啊!那双手就像鹰的爪子,扭着雨来的两只耳朵,向两边拉。[句解:把鬼子的手比成鹰爪,说明敌人的凶狠,更突出了雨来的坚强。]雨来疼得直咧(liě)嘴。鬼子又抽出一只手来,在雨来的脸上打了两巴掌,又把他脸上的肉揪(jiū)起一块,咬着牙拧(níng)。雨来的脸立刻变成白一块,青一块,紫一块。鬼子又向他胸脯上打了一拳。雨来打个趔(liè)趄(qiè),后退几步,后脑勺正碰在柜板上,但立刻又被抓过来,肚子撞在炕沿上。[句解:从鬼子的动作和雨来的痛苦表情可以体会出敌人的残忍和雨来的宁死不屈。]段析:雨来忍受了鬼子丧心病狂的暴打。

雨来半天才喘过气来,脑袋里像有一窝蜂,嗡嗡地叫。他两眼直冒金花,鼻子流着血。⒂[句解:雨来被鬼子折磨得很惨,突出了小英雄雨来的形象。]一滴一滴的血滴下来,溅在课本那几行字上:

“我们是中国人,

我们爱自己的祖国。”⒃[句解:这是一处细节描写,表明雨来誓死保护交通员,和敌人斗争到底的决心与坚强意志。这样既写了当时的场景,又将鲜血和爱国巧妙地联系在一起,与前文上夜校学习的内容照应。朗读时语调要凝重,语气要加重。]

鬼子打得累了,雨来还是咬着牙,说:“没看见!”[句解:“咬着牙”说明雨来的痛苦,也表现出他一次比一次坚决。]

扁鼻子军官气得暴跳起来,嗷(áo)嗷地叫:“枪毙(bì),枪毙!拉出去,拉出去!”

第四部分(第25?41自然段):写雨来与鬼子进行了不屈的斗争。

五

太阳已经落下去。蓝蓝的天上飘着的浮云像一块一块红绸子,映在还乡河上,像开了一大朵一大朵鸡冠(guān)花。[句解:比喻句。将天上的“浮云”比做“红绸子”和“鸡冠花”,写出景色的壮丽,此时的还乡河格外平静,营造了小英雄雨来可能牺牲的悲伤氛围。] 苇塘的芦花被风吹起来,在上面飘飘悠悠地飞着。

芦花村里的人听到河沿上响了几枪。老人们含着泪,说:

“雨来是个好孩子!死得可惜!”

“有志不在年高。”[句解:这是人们对雨来的赞扬,雨来热爱祖国、勇敢机智的品质深深地感动、激励着芦花村的人们。]

芦花村的孩子们,雨来的好朋友铁头和三钻儿几个人,听到枪声都呜呜地哭了。

第五部分(第42?46自然段):写芦花村的人们误以为雨来已经死了,感到很难过。

六

交通员李大叔在地洞里等了好久,不见雨来来搬缸,就往另一个出口走。他试探着推开洞口的石板,扒开苇叶。院子里空空的,一个人影也没有,四处也不见动静。[句解:寂静的环境说明鬼子走远了,李大叔脱离了险境。]忽然听见街上有人吆(yāo)喝:“豆腐啦!卖豆腐啦!”这是芦花村的暗号,李大叔知道敌人已经走远了。

可是雨来怎么还不见呢?他跑到街上,看见许多人往河沿跑,一打听,才知道雨来被鬼子打死在河里了!

李大叔脑袋轰的一声,眼泪就流下来了。他一股劲儿地跟着人们向河沿跑。到了河沿,别说尸(shī)首,连一滴血也没看见。[句解:强调“一滴血也没看见”,其实是暗示雨来没有死。为下文写雨来还活着埋下伏笔。]

大家呆呆地在河沿上立着。还乡河静静的,河水打着漩(xuán)涡(wō)哗哗地向下流去。虫子在草窝里叫着。[句解:“呆呆地”“静静的”“哗哗地”突出了人们内心的悲伤。雨来牺牲了,还乡河仿佛也在为失去这样一位小英雄而哭泣,虫子也在痛哭。看似写景,实则写情,衬托了当时人们的心情,十分沉痛。]不知谁说:“也许鬼子把雨来扔在河里,冲走了!”段析:第47?51自然写敌人走远了,李大叔听到人们都在悲痛地传着雨来牺牲的消息,心情沉重的李大叔和大家一齐沿河岸寻找雨来。

大家就顺着河岸向下找。突然铁头叫起来:“啊!雨来!雨来!”

在芦苇丛里,水面上露出个小脑袋来。雨来还是像小鸭子一样抖着头上的水,用手抹一下眼睛和鼻子,扒着芦苇,向岸上的人问道:“鬼子走了?”⒄[句解:突出了雨来的顽皮可爱。]

“啊!”大家都高兴得叫起来,“雨来没有死!雨来没有死!”[句解:表现出了人们的惊喜,朗读时,要读出人们的兴奋之情。]

原来枪响以前,雨来就趁鬼子不防备,一头扎到河里去。鬼子慌忙向水里打枪,⒅可是我们的小英雄雨来已经从水底游到远处去了。⒆

第六部分(第47?55自然段):写雨来没有死。抗日儿童团 1937年至1945年,是中国历史上波澜壮阔的抗日战争时期,党领导下的许多抗日根据地都成立了抗日儿童团的组织。抗日儿童团员们在青年救国会的领导下,积极参加抗日救国斗争,他们同抗日军民一道,广泛参加各种抗日活动,十分活跃。抗日儿童团的任务是宣传大家打日本;侦察敌情抓汉奸;站岗放哨送书信;尊敬抗战官和兵;帮助军属来做事;学习生产不稍停。从东北的黑土地到晋西北的黄土高原,从苏北地区到陕甘宁边区,到处活跃着抗日儿童团员们的身影。知识链接释疑解惑⑴第1自然段描写了雨来家乡优美的环境,仔细阅读,想一想作者为什么要不惜笔墨描写这儿的环境呢?

正是因为有了还乡河,雨来才得以练就高超的游泳本领,也正是因为有了漫天飞舞的苇絮,后来雨来才能顺利脱险。这段环境描写为下文埋下了伏笔。⑵第2自然段为什么要写雨来游泳很出色?

这样描写为下文脱险再一次埋下伏笔。⑶第3自然段描写表现了雨来的什么特点?

表现了雨来顽皮、机灵的特点。⑷这里的比喻用得好,好在哪里?

把雨来光溜溜的身子比作小泥鳅既生动又形象,与前文“浑身被太阳晒得黝黑发亮”相照应。⑸第5自然段将雨来比作“像小鸭子一样”有何作用?

“像小鸭子一样”再一次表明雨来的游泳本领高,前后照应。这正是下面雨来能够机智勇敢地和敌人斗争的一个重要条件,为故事的发展埋下伏笔。⑹第13、14自然段破折号有什么作用?为什么写雨来学习的内容?

破折号在这里表示声音的停顿,一是孩子们读得不够流畅,二是突出孩子们的爱国情怀。写雨来学习的内容是为了说明雨来不但在学校学到了文化知识,更重要的是受到了良好的爱国主义教育。⑺第22自然段中“唔哩哇啦”表现了什么?

“唔哩哇啦”既写出了鬼子的气焰嚣张,也表达出了作者对日本鬼子的厌恶、痛恨之情。⑻第24自然段是如何描写雨来被抓的?表现了什么?

这里用“抓”“拉”“摔”“拧”“捆绑”“推推搡搡”一系列动词描写雨来被抓的过程,体现出了鬼子的凶恶、残忍。⑼第25自然段中“鬼子把前后院都翻遍了”中的“翻遍”说明了什么?

“翻遍”说明了鬼子搜查得很彻底,同时也看出鬼子的无能,他们找不到地道口。⑽第27自然段中雨来的回答表现了什么?

雨来的回答简洁而干脆,表现了雨来的沉着、勇敢。⑾第28自然段中鬼子为什么突然转变了态度?

因为鬼子想从雨来身上挖取信息,于是伪装和善来诱骗雨来,想使雨来上当。⑿第30自然段是什么描写?表现了什么?

这是雨来的心理描写,表现了雨来也和普通人一样存在着恐惧心理。⒀第33自然段中“横着脖子翻白眼”写出了鬼子什么特点?

写出了鬼子的丑恶形态,表现了作者对鬼子的厌恶。⒁第35自然段中从雨来的回答,可以体味出什么?

敌人用利用哄骗和利诱的方法来诱惑雨来,雨来表现得非常坚定,表现了他不畏强敌,同敌人斗争到底的坚强意志。⒂从第36、37自然段描写中你感受到什么?

这两段描写了穷凶极恶的鬼子毒打雨来的情景,雨来承受着鬼子的折磨,依然坚强不屈,表现出了与鬼子斗争到底的决心。⒃文中几次提到“我们是中国人,我们爱自己的祖国”这句话?作用是什么?

两次。第一次出现在雨来上夜校时,这表明雨来在接受爱国主义教育。第二次出现在雨来被鬼子毒打时,这烘托了雨来热爱祖国的强烈感情和同敌人斗争到底的坚强意志。⒄第53自然段中为什么又用了“像鸭子一样”来比喻雨来?

这里重复运用比喻句是为了呼应前文中提到的雨来的游泳技巧十分高超。正是因为这样,雨来才能在危机时刻逃过鬼子的杀害。⒅文中几次写到雨来游泳?分别表现了雨来怎样的特点?

答:文中三次写到雨来游泳。第一次是写雨来和小伙伴们一起游泳,突出了雨来水性特别好,为下文写他脱险作铺垫。第二次是写雨来躲避妈妈时跳到了河里,这次是通过一个生动的例子具体表现写出雨来游泳本领高。第三次是写雨来利用游泳成功脱险,不但再次证明雨来游泳本领高强,而且突出表现了雨来的机智、勇敢。⒆我们今天的幸福生活来之不易,你认为我们应怎样做才能报答这些革命前辈的付出?

我们应珍惜这来之不易的幸福生活,好好学习,将来用自己的知识把祖国建设得更加美好。课文通过记叙雨来为了掩护革命干部同日寇英勇斗争的故事,歌颂了抗日根据地的儿童热爱祖国、勇敢机智的优秀品质。1.课文写景自然巧妙。第一次写景突出雨来家乡的可爱,又为故事情节的发展做了铺垫。第二次写景是为了烘托雨来宁死不屈的英雄行为。第三次写景烘托了乡亲们痛惜失去小英雄的悲愤而暂时沉默的心情。

2.巧妙的反复语句。“我们是中国人,我们爱自己的祖国”在文中反复出现了两次,既加强了小说的回环往复,使文章主题更鲜明,又真实地反映了雨来的性格形成和发展的过程。

3.大量运用拟声词。本文使用拟声词达十九处之多,有的是模拟人的动作发出的声音,有的是模拟生活中某些事物发出的声音。这些拟声词的运用使语言具体、生动、形象、感人,富有节奏感。乱世出英雄,不仅出大英雄而且出小英雄。抗日战争时期是我国一段不堪回首的历史。那段屈辱的过去,中国人民付出了惨重的代价。为了祖国和人民,许多战士前仆后继,许多百姓誓死捍卫家园。那些稚气未脱的少年,他们迅速成长为爱国小英雄,他们的爱国精神值得我们学习。课内:

沉寂 木屑 口哨

盘问 埋伏 凝神

呻吟 烧毁 宛转课外:

表示勇敢的谚语:

初生牛犊不怕虎。

虎不怕山高,鱼不怕水深。

明知山有虎,偏向虎山行。

同课章节目录

- 第一组

- 1 桂林山水

- 2 记金华的双龙洞

- 3* 七月的天山

- 第二组

- 4 古诗词三首

- 5* 万年牢

- 6*将心比心

- 第三组

- 7 自然之道

- 8* 黄河是怎样变化的

- 9 蝙蝠和雷达

- 10* 大自然的启示

- 第四组

- 11 夜莺的歌声

- 12* 小英雄雨来

- 13 一个中国孩子的呼声

- 14* 和我们一样享受春天

- 第五组

- 15 触摸春天

- 16* 永生的眼睛

- 17 生命 生命

- 18*花的勇气

- 第六组

- 19 乡下人家

- 20* 牧场之国

- 21 古诗词三首

- 22* 麦哨

- 第七组

- 23 两个铁球同时着地

- 24* 全神贯注

- 25 鱼游到了纸上

- 26* 父亲的菜园

- 第八组

- 27 寓言两则

- 28* 文成公主进藏

- 29 普罗米修斯

- 30* 渔夫的故事

- 选读课文

- 1 趵突泉

- 3 新奇的纳米技术

- 2 小珊迪

- 4 黄继光

- 5 生命的药方

- 6 可爱的草塘

- 7 到期归还

- 8 武夷山和阿里山的传说

- 旧版资料

- 5* 中彩那天

- 7 尊严

- 3 有趣的动物共栖现象