第4课 唐朝的中外文化交流 课件(36张ppt)

文档属性

| 名称 | 第4课 唐朝的中外文化交流 课件(36张ppt) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 4.5MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2019-02-24 19:02:55 | ||

图片预览

文档简介

第4课 唐朝的中外文化交流

新课导入

鉴真东渡,是指僧人鉴真前往东瀛传授佛教。鉴真曾六次前往东瀛,辛勤不懈地传播唐朝多方面的文化成就,并带去了大量书籍文物。具有极大的历史意义促进了中日文化的交流与发展,使佛教更为广泛的传播。

唐朝时,很多中国人为中日两国人民的交流作出了贡献。他们当中,最突出的是高僧鉴真。他不畏艰险,东渡日本,讲授佛学理论,传播博大精深的中国文化,促进了日本佛学、医学、建筑和雕塑水平的提高,受到中日人民和佛学界的尊敬。

鉴真东渡

C

D

1、隋唐时期的日本民族是一个好学的民族,下列日本到唐朝的人员中是政府委派的( )

A.遣唐使 B.留学生 C.留学僧 D.商人

2、玄奘西行是古代中印两国人民友好交往的见证,他游学、研习内容主要涉及的宗教是( )

A.基督教 B.伊斯兰教 C.道教 D.佛教

自主预习

B

B

3.关于鉴真东渡,下列说法中不正确的是( )

A.鉴真东渡到日本广泛传播了中国文化

B.鉴真像被放在那烂陀寺

C.鉴真东渡日本带去了中国的医药技术

D.鉴真在日本度过了他生命的最后十年

4、“鉴真东渡”“玄奘西行”,两位人物的对外文化交流活动充分体现了唐朝对外文化交流的特点是( )

A.高度繁荣共享太平 B.对外开放双向交流

C.世界领先求同存异 D.源远流长泽被东西

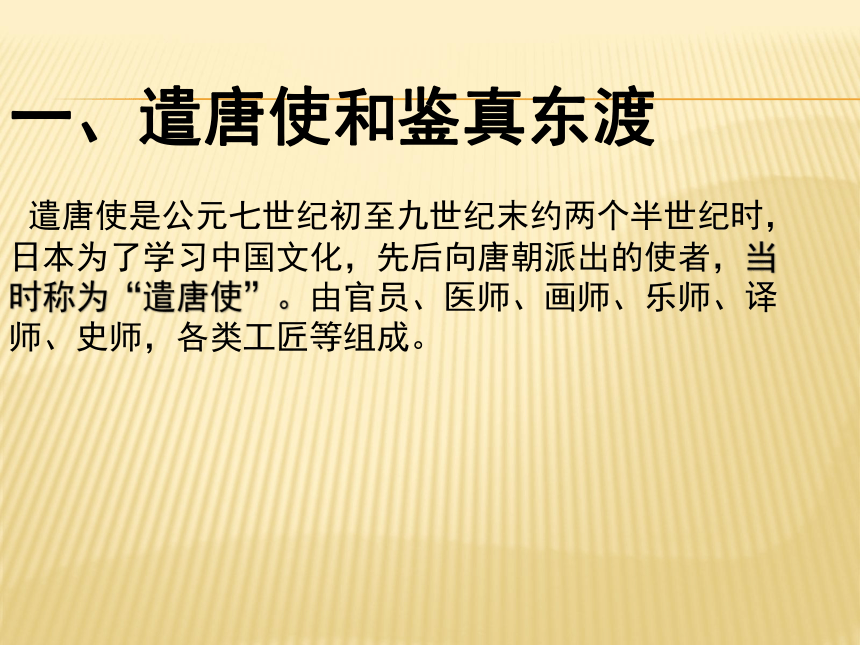

一、遣唐使和鉴真东渡

遣唐使是公元七世纪初至九世纪末约两个半世纪时,日本为了学习中国文化,先后向唐朝派出的使者,当时称为“遣唐使”。由官员、医师、画师、乐师、译师、史师,各类工匠等组成。

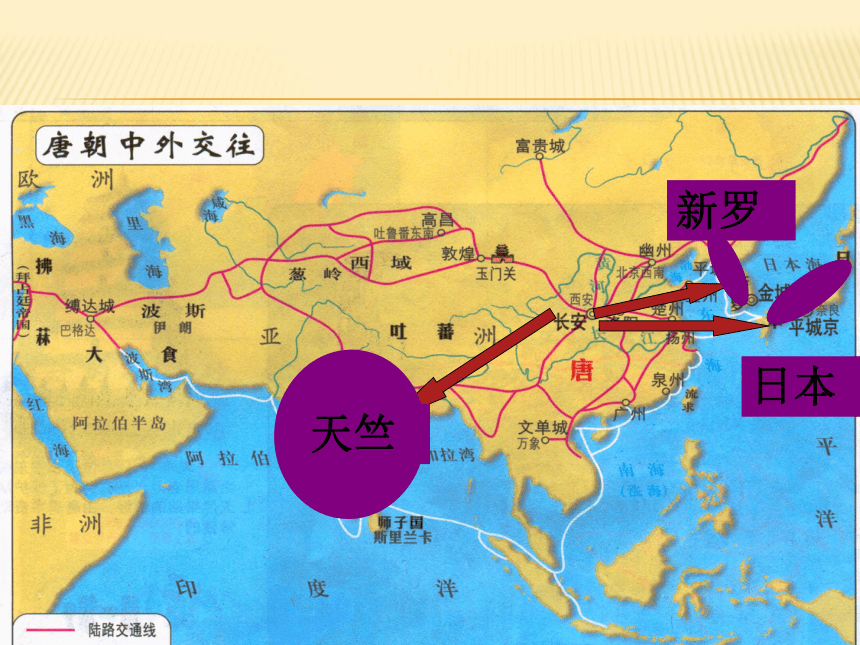

天竺

日本

新罗

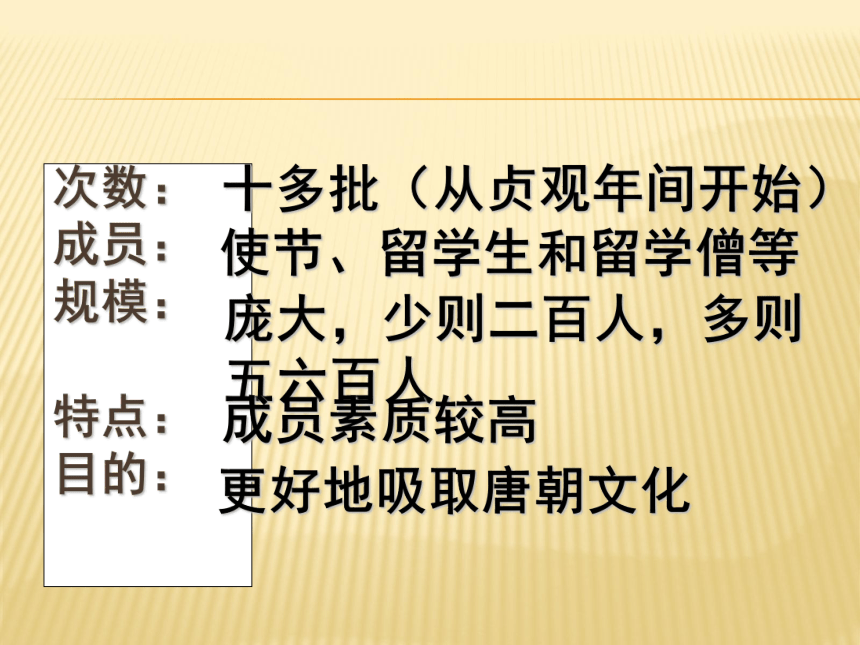

次数:

成员:

规模:

特点:

目的:

十多批(从贞观年间开始)

更好地吸取唐朝文化

庞大,少则二百人,多则五六百人

使节、留学生和留学僧等

成员素质较高

日本遣唐使路线图

日本政治中心:奈良

“遣唐使臣”

印章

原因:日本认为唐朝是一个制度完备的国家,应该经常去学习。

意义:唐朝先进的制度、天文历法、文字、典籍、书法艺术、建筑技术等传向日本,对日本社会的发展产生了深远影响。

从唐朝回日本的僧人说:“大唐国者,法式定备之珍国也,常须达。”

——?《日本书纪》

遣唐使渡海西来

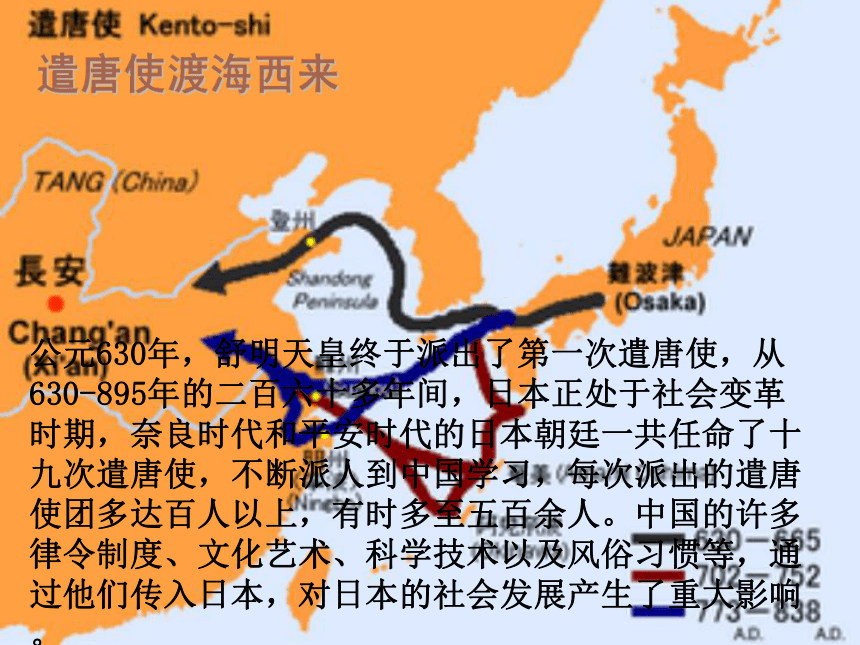

公元630年,舒明天皇终于派出了第一次遣唐使,从630-895年的二百六十多年间,日本正处于社会变革时期,奈良时代和平安时代的日本朝廷一共任命了十九次遣唐使,不断派人到中国学习,每次派出的遣唐使团多达百人以上,有时多至五百余人。中国的许多律令制度、文化艺术、科学技术以及风俗习惯等,通过他们传入日本,对日本的社会发展产生了重大影响。

遣唐使船

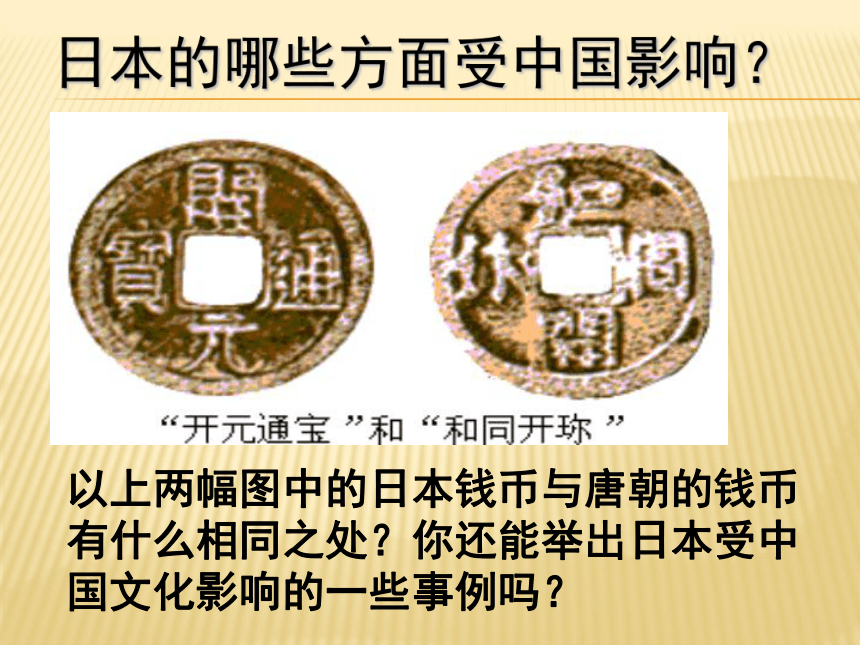

以上两幅图中的日本钱币与唐朝的钱币有什么相同之处?你还能举出日本受中国文化影响的一些事例吗?

日本的哪些方面受中国影响?

日本的和服服饰源于唐朝

日本的茶道源于……

吉备真备

空海

平假名

片假名

日本的文字源于……

日本京都与唐都长安

日本收藏的唐紫檀木琵琶

生活用具

遣唐使还将中国的风俗习惯传到日本,如五月初五的“端午(阳)节”、七月初七的“七夕节”、七月十五的“中元节”、九月初九的“重阳节”等,就是那时候从中国传去的,有些节日一直流传至今。

日本端午(阳)节

日本七夕节

日本中元节

鉴真东渡

鉴真(688~763年),唐玄宗时期, 扬州江阴人,俗姓淳于。原为扬州大明寺高僧,精通佛经和医学。日本僧人荣睿·普照等曾邀请他去日本,先后五次东渡,均未成功。753年,已双目失明的鉴真带着弟子第六次东渡,到达日本。他带去佛教经典以及建筑、雕刻和医学等知识,对促进中日文化交流和日本文化的发展作出了贡献。鉴真在日本十年,深受日本人民的崇敬,死后葬在日本的唐招提寺。

次数 概 况

1 未出海便夭折:遭诬告与海盗勾结 鉴真一行东渡的船只被官府查没。

2 被风浪所阻:突遇风暴,船被汹涌的波涛击破,不得不上岸。一个月后,鉴真一行又下海,再遭风浪,船触礁搁浅,被渔民救上岸。

3 东渡未能成行:因官府出面阻止。

4 未果:因弟子的好心阻拦。

5 遭遇台风失败:海上漂泊14天后到了海南岛,鉴真因暑热患眼疾双目失明。

6 东渡成功:753年鉴真一行终于抵达今日本九州南部的鹿儿岛。

公元754年,鉴真东渡到达日本。

763年,鉴真在唐招提寺圆寂,葬于日本。逝世前,其弟子按其真容制作了鉴真干漆夹纻坐像。塑像具有极高的艺术价值,至今供奉在唐招提寺开山堂内,被日本政府定为“国宝”。

鉴真盲目航东海,

一片精诚照太清。

舍己为人传道艺,

唐风洋溢奈良城。

鉴真精心设计的唐招提寺

(1)鉴真带去大量的书籍文物。

(2)鉴真带去了大量的药方, 用鼻嗅的方法帮助日本人辨别药物,被奉为日本药商界的始祖。

(3)鉴真精心设计了唐招提寺,被视为日本艺术明珠。

3.影响:

朝鲜半岛上的国家,和隋唐往来频繁。新罗强盛以后,派遣使节和大批留学生到唐朝学习中国文化。

二、唐和新罗的关系

7世纪,新罗开始与唐朝结盟。

660年,武烈王联合唐朝灭亡百济。

663年,唐朝在新罗设立了鸡林州都督府,以新罗王为“鸡林州都督”,世代承袭。

668年,文武王联合唐朝灭亡高句丽。

670年-676年唐朝新罗战争后,新罗占领百济故地和原高句丽大同江以南部分领土。新罗统一朝鲜半岛大同江以南地区,定都庆州,效仿唐朝的国家制度进行统治。统一后的新罗开始进行官僚制度的改革,之后新罗进入鼎盛时期,农业、商业、手工业、艺术、教育、宗教等都得到蓬勃发展,同中国、日本等国家的贸易、文化往来十分密切。

许多新罗商人来到中国经商,新罗物产居唐朝进口首位。政治制度,中国的医学、天文、历算等科技成就。朝鲜的音乐也传入中国。

唐与新罗交往的表现:

《秦王破阵乐》初乃军歌,唐太宗李世民将其编成大曲,在原曲的基础上,又加入魏征等人编写的辞章,唐太宗十部乐中的“高丽乐”,就是朝鲜文化传入中国的结果。

薛聪利

朝鲜古代没有文字,最早使用的

是汉文。七世纪时,新罗人薛聪利用汉字字形作音符,创制了“吏读”,以帮助阅读汉文。雕版印刷术在唐末五代时传入新罗,佛教也由唐传入新罗。新罗的天文,历法、服饰、艺术、建筑都受唐朝的影响,各项制度也大都模仿唐朝。

--------------摘编自张传至《简明中国古代史》

三、玄奘西行

“白龙马,蹄儿朝西,驮着唐三藏跟着仨徒弟,一走就是几万里……”

辨一辩:唐僧西游真相?

玄奘西行

玄 奘

唐代高僧,法相宗创始人,佛经翻译家、旅行家。幼年家贫,父母早丧,13岁出家,20岁在成都受具足戒。曾游历各地,参访名师。627年他从长安出发,西行求法。645年正月,玄奘带着657部佛经回到长安。后20年间从事佛经翻译工作。

玄奘西游路线图

长安

天竺

那烂陀寺

玄奘是身负背篓的行脚僧,身穿和尚服,脚着草鞋,戴着大耳环,胸前挂念珠,左手经卷,右手拿拂尘。

2.玄奘为什么要西行,前往天竺?

3.玄奘的重大贡献有哪些?

1.玄奘西游的时间是?

佛经中有些疑难问题,众说纷纭,难得定论。

带回大量佛经;写成《大唐西域记》

贞观初年

《大唐西域记》,地理史籍,又称《西域记》,12卷。玄奘述,辩机撰文。本书系玄奘奉唐太宗敕命而著,贞观二十年(646年)成书。书中综叙了贞观元年(一说贞观3年)至贞观十九年玄奘西行之见闻。记述了玄奘所亲历110个及得之传闻的28个城邦、地区、国家之概况,有疆域、气候、山川、风土、人情、语言、宗教、佛寺以及大量的历史传说、神话故事等。 《大唐西域记》成为研究中亚、印度半岛以及我国新疆地区历史和佛学的重要典籍。

那烂陀寺遗址

那烂陀[Nālandā] 古印度佛教寺院及学术中心。位于今印度比哈尔邦巴腊贡地方。据传原是释迦牟尼的大弟子舍利弗诞生及逝世之处,释迦牟尼亦路经此地。

5世纪兴建的古那烂陀大学是中国唐朝玄奘曾经学习的地方。极盛期曾有来自全亚洲1万多名僧人学习并积累研究成果,12世纪因遭到伊斯兰教教徒的侵略而毁灭。

645年,玄奘携600多部梵[fàn]文佛经回到长安,受到盛大欢迎。唐太宗派宰相房玄龄等前去迎接。《玄奘取经回长安图》生动描绘了玄奘归来时受到盛情迎接的场景。玄奘携带大量佛经回到长安,并开始翻译佛经,有利于佛教的传播。

这些中译本的佛经后来成为研究古代印度宗教、哲学、文学、科学的重要文献

玄奘取经回长安

对外友好往来

唐朝的中外文化交流

日本

印度

玄奘西行天竺

《大唐西域记》

遣唐使来华 鉴真东渡

双向交流,兼容并蓄

新罗

新罗派遣大量留学生,中国文化典籍大量传入新罗

本课小结

新课导入

鉴真东渡,是指僧人鉴真前往东瀛传授佛教。鉴真曾六次前往东瀛,辛勤不懈地传播唐朝多方面的文化成就,并带去了大量书籍文物。具有极大的历史意义促进了中日文化的交流与发展,使佛教更为广泛的传播。

唐朝时,很多中国人为中日两国人民的交流作出了贡献。他们当中,最突出的是高僧鉴真。他不畏艰险,东渡日本,讲授佛学理论,传播博大精深的中国文化,促进了日本佛学、医学、建筑和雕塑水平的提高,受到中日人民和佛学界的尊敬。

鉴真东渡

C

D

1、隋唐时期的日本民族是一个好学的民族,下列日本到唐朝的人员中是政府委派的( )

A.遣唐使 B.留学生 C.留学僧 D.商人

2、玄奘西行是古代中印两国人民友好交往的见证,他游学、研习内容主要涉及的宗教是( )

A.基督教 B.伊斯兰教 C.道教 D.佛教

自主预习

B

B

3.关于鉴真东渡,下列说法中不正确的是( )

A.鉴真东渡到日本广泛传播了中国文化

B.鉴真像被放在那烂陀寺

C.鉴真东渡日本带去了中国的医药技术

D.鉴真在日本度过了他生命的最后十年

4、“鉴真东渡”“玄奘西行”,两位人物的对外文化交流活动充分体现了唐朝对外文化交流的特点是( )

A.高度繁荣共享太平 B.对外开放双向交流

C.世界领先求同存异 D.源远流长泽被东西

一、遣唐使和鉴真东渡

遣唐使是公元七世纪初至九世纪末约两个半世纪时,日本为了学习中国文化,先后向唐朝派出的使者,当时称为“遣唐使”。由官员、医师、画师、乐师、译师、史师,各类工匠等组成。

天竺

日本

新罗

次数:

成员:

规模:

特点:

目的:

十多批(从贞观年间开始)

更好地吸取唐朝文化

庞大,少则二百人,多则五六百人

使节、留学生和留学僧等

成员素质较高

日本遣唐使路线图

日本政治中心:奈良

“遣唐使臣”

印章

原因:日本认为唐朝是一个制度完备的国家,应该经常去学习。

意义:唐朝先进的制度、天文历法、文字、典籍、书法艺术、建筑技术等传向日本,对日本社会的发展产生了深远影响。

从唐朝回日本的僧人说:“大唐国者,法式定备之珍国也,常须达。”

——?《日本书纪》

遣唐使渡海西来

公元630年,舒明天皇终于派出了第一次遣唐使,从630-895年的二百六十多年间,日本正处于社会变革时期,奈良时代和平安时代的日本朝廷一共任命了十九次遣唐使,不断派人到中国学习,每次派出的遣唐使团多达百人以上,有时多至五百余人。中国的许多律令制度、文化艺术、科学技术以及风俗习惯等,通过他们传入日本,对日本的社会发展产生了重大影响。

遣唐使船

以上两幅图中的日本钱币与唐朝的钱币有什么相同之处?你还能举出日本受中国文化影响的一些事例吗?

日本的哪些方面受中国影响?

日本的和服服饰源于唐朝

日本的茶道源于……

吉备真备

空海

平假名

片假名

日本的文字源于……

日本京都与唐都长安

日本收藏的唐紫檀木琵琶

生活用具

遣唐使还将中国的风俗习惯传到日本,如五月初五的“端午(阳)节”、七月初七的“七夕节”、七月十五的“中元节”、九月初九的“重阳节”等,就是那时候从中国传去的,有些节日一直流传至今。

日本端午(阳)节

日本七夕节

日本中元节

鉴真东渡

鉴真(688~763年),唐玄宗时期, 扬州江阴人,俗姓淳于。原为扬州大明寺高僧,精通佛经和医学。日本僧人荣睿·普照等曾邀请他去日本,先后五次东渡,均未成功。753年,已双目失明的鉴真带着弟子第六次东渡,到达日本。他带去佛教经典以及建筑、雕刻和医学等知识,对促进中日文化交流和日本文化的发展作出了贡献。鉴真在日本十年,深受日本人民的崇敬,死后葬在日本的唐招提寺。

次数 概 况

1 未出海便夭折:遭诬告与海盗勾结 鉴真一行东渡的船只被官府查没。

2 被风浪所阻:突遇风暴,船被汹涌的波涛击破,不得不上岸。一个月后,鉴真一行又下海,再遭风浪,船触礁搁浅,被渔民救上岸。

3 东渡未能成行:因官府出面阻止。

4 未果:因弟子的好心阻拦。

5 遭遇台风失败:海上漂泊14天后到了海南岛,鉴真因暑热患眼疾双目失明。

6 东渡成功:753年鉴真一行终于抵达今日本九州南部的鹿儿岛。

公元754年,鉴真东渡到达日本。

763年,鉴真在唐招提寺圆寂,葬于日本。逝世前,其弟子按其真容制作了鉴真干漆夹纻坐像。塑像具有极高的艺术价值,至今供奉在唐招提寺开山堂内,被日本政府定为“国宝”。

鉴真盲目航东海,

一片精诚照太清。

舍己为人传道艺,

唐风洋溢奈良城。

鉴真精心设计的唐招提寺

(1)鉴真带去大量的书籍文物。

(2)鉴真带去了大量的药方, 用鼻嗅的方法帮助日本人辨别药物,被奉为日本药商界的始祖。

(3)鉴真精心设计了唐招提寺,被视为日本艺术明珠。

3.影响:

朝鲜半岛上的国家,和隋唐往来频繁。新罗强盛以后,派遣使节和大批留学生到唐朝学习中国文化。

二、唐和新罗的关系

7世纪,新罗开始与唐朝结盟。

660年,武烈王联合唐朝灭亡百济。

663年,唐朝在新罗设立了鸡林州都督府,以新罗王为“鸡林州都督”,世代承袭。

668年,文武王联合唐朝灭亡高句丽。

670年-676年唐朝新罗战争后,新罗占领百济故地和原高句丽大同江以南部分领土。新罗统一朝鲜半岛大同江以南地区,定都庆州,效仿唐朝的国家制度进行统治。统一后的新罗开始进行官僚制度的改革,之后新罗进入鼎盛时期,农业、商业、手工业、艺术、教育、宗教等都得到蓬勃发展,同中国、日本等国家的贸易、文化往来十分密切。

许多新罗商人来到中国经商,新罗物产居唐朝进口首位。政治制度,中国的医学、天文、历算等科技成就。朝鲜的音乐也传入中国。

唐与新罗交往的表现:

《秦王破阵乐》初乃军歌,唐太宗李世民将其编成大曲,在原曲的基础上,又加入魏征等人编写的辞章,唐太宗十部乐中的“高丽乐”,就是朝鲜文化传入中国的结果。

薛聪利

朝鲜古代没有文字,最早使用的

是汉文。七世纪时,新罗人薛聪利用汉字字形作音符,创制了“吏读”,以帮助阅读汉文。雕版印刷术在唐末五代时传入新罗,佛教也由唐传入新罗。新罗的天文,历法、服饰、艺术、建筑都受唐朝的影响,各项制度也大都模仿唐朝。

--------------摘编自张传至《简明中国古代史》

三、玄奘西行

“白龙马,蹄儿朝西,驮着唐三藏跟着仨徒弟,一走就是几万里……”

辨一辩:唐僧西游真相?

玄奘西行

玄 奘

唐代高僧,法相宗创始人,佛经翻译家、旅行家。幼年家贫,父母早丧,13岁出家,20岁在成都受具足戒。曾游历各地,参访名师。627年他从长安出发,西行求法。645年正月,玄奘带着657部佛经回到长安。后20年间从事佛经翻译工作。

玄奘西游路线图

长安

天竺

那烂陀寺

玄奘是身负背篓的行脚僧,身穿和尚服,脚着草鞋,戴着大耳环,胸前挂念珠,左手经卷,右手拿拂尘。

2.玄奘为什么要西行,前往天竺?

3.玄奘的重大贡献有哪些?

1.玄奘西游的时间是?

佛经中有些疑难问题,众说纷纭,难得定论。

带回大量佛经;写成《大唐西域记》

贞观初年

《大唐西域记》,地理史籍,又称《西域记》,12卷。玄奘述,辩机撰文。本书系玄奘奉唐太宗敕命而著,贞观二十年(646年)成书。书中综叙了贞观元年(一说贞观3年)至贞观十九年玄奘西行之见闻。记述了玄奘所亲历110个及得之传闻的28个城邦、地区、国家之概况,有疆域、气候、山川、风土、人情、语言、宗教、佛寺以及大量的历史传说、神话故事等。 《大唐西域记》成为研究中亚、印度半岛以及我国新疆地区历史和佛学的重要典籍。

那烂陀寺遗址

那烂陀[Nālandā] 古印度佛教寺院及学术中心。位于今印度比哈尔邦巴腊贡地方。据传原是释迦牟尼的大弟子舍利弗诞生及逝世之处,释迦牟尼亦路经此地。

5世纪兴建的古那烂陀大学是中国唐朝玄奘曾经学习的地方。极盛期曾有来自全亚洲1万多名僧人学习并积累研究成果,12世纪因遭到伊斯兰教教徒的侵略而毁灭。

645年,玄奘携600多部梵[fàn]文佛经回到长安,受到盛大欢迎。唐太宗派宰相房玄龄等前去迎接。《玄奘取经回长安图》生动描绘了玄奘归来时受到盛情迎接的场景。玄奘携带大量佛经回到长安,并开始翻译佛经,有利于佛教的传播。

这些中译本的佛经后来成为研究古代印度宗教、哲学、文学、科学的重要文献

玄奘取经回长安

对外友好往来

唐朝的中外文化交流

日本

印度

玄奘西行天竺

《大唐西域记》

遣唐使来华 鉴真东渡

双向交流,兼容并蓄

新罗

新罗派遣大量留学生,中国文化典籍大量传入新罗

本课小结

同课章节目录

- 第一单元 隋唐时期:繁荣与开放的时代

- 第1课 隋朝的统一与灭亡

- 第2课 从“贞观之治”到“开元盛世”

- 第3课 盛唐气象

- 第4课 唐朝的中外文化交流

- 第5课 安史之乱与唐朝衰亡

- 第二单元 辽宋夏金元时期:民族关系发展和社会变化

- 第6课 北宋的政治

- 第7课 辽、西夏与北宋的并立

- 第8课 金与南宋的对峙

- 第9课 宋代经济的发展

- 第10课 蒙古族的兴起与元朝的建立

- 第11课 元朝的统治

- 第12课 宋元时期的都市和文化

- 第13课 宋元时期的科技与中外交通

- 第三单元 明清时期:统一多民族国家的巩固与发展

- 第14课 明朝的统治

- 第15课 明朝的对外关系

- 第16课 明朝的科技、建筑与文学

- 第17课 明朝的灭亡

- 第18课 统一多民族国家的巩固和发展

- 第19课 清朝前期社会经济的发展

- 第20课 清朝君主专制的强化

- 第21课 清朝前期的文学艺术

- 第22课 活动课:中国传统节日的起源