高考历史命题趋向探析

图片预览

文档简介

课件33张PPT。高考历史命题趋向探析宁波姜山中学 余佩霞09甬台高三历史复习研讨会◆影响高考试题命制因素1、历史课程改革

2、史学研究成果

3、社会现实生活4、试题本身发展变化规律 ◆命题依据、参考 ●重点研究全国文综卷,

●其次要重视研究新课程实验地区的高考试题

(1)山东文综卷(2008)

(2)宁夏文综卷(2008)

(3)江苏历史卷(2008)

(4)广东历史卷(2007、2008)

(5)海南历史卷(2007、2008)

(6)上海历史卷(2007、2008)

●重视研究2008年11月23日浙江省高考文综历史样卷

● 重视对2008年省文综历史学科阅卷的评卷标准的研究 ◆研究新高考一、凸显新课程理念(一)“课程观”取代“教材观” 课程观认为,知识点来源是多方面的、多渠道的,不应该局限于教材,考查内容也不局限于历史教科书的内容。因此,高考试题可以动用各种课程资源来命题。大量运用新材料、设置新情景,以此来考查学生在新情景下分析、解决问题的能力。08全国各地历史试题基本上采取用新材料创设新情景的方式来出题。

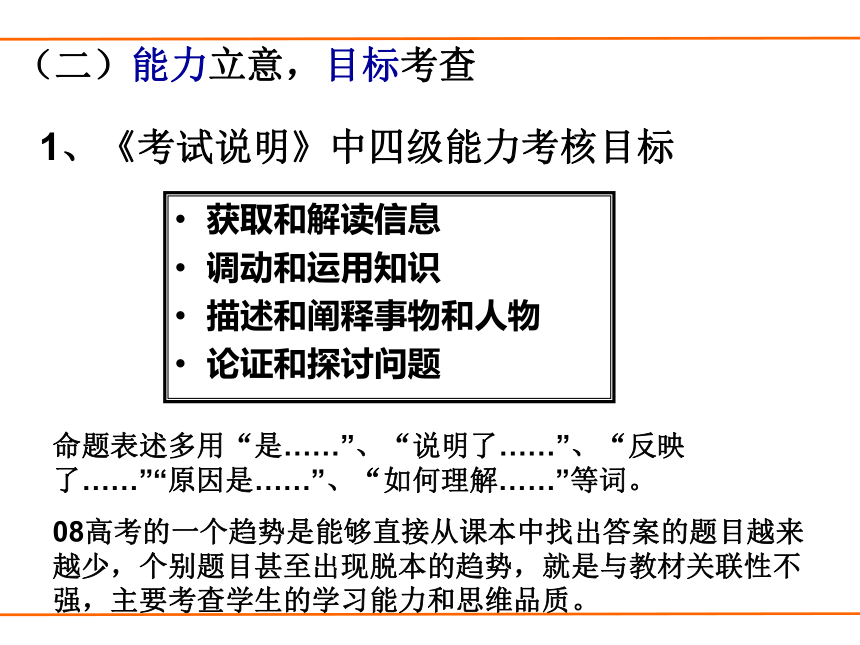

参考卷中情景类材料题6题,共24分,主观题2题共52分。获取和解读信息

调动和运用知识

描述和阐释事物和人物

论证和探讨问题(二)能力立意,目标考查1、《考试说明》中四级能力考核目标命题表述多用“是……”、“说明了……”、“反映了……”“原因是……”、“如何理解……”等词。

08高考的一个趋势是能够直接从课本中找出答案的题目越来越少,个别题目甚至出现脱本的趋势,就是与教材关联性不强,主要考查学生的学习能力和思维品质。2、三维目标的考查(1)知识与技能(略)(2)过程与方法实例1:08广东卷第4题:

齐国管仲说:“凡为国之急者,必先禁未作文之巧。未作文巧禁,则民无所游食,民无所游食则必事农。民事农则田垦,田垦则粟多,粟多则国富,国富者兵强,兵强者战胜,战胜者地广。”某研究者据此得出“中国精耕农业的产生与专制国家农业政策密切相关”的结论。该判断:

A.材料充分、理解准确,结论合理

B.材料充分、理解不准确,结论不合理

C.材料不充分、理解准确,结论合理

D.材料不充分、理解不准确,结论不合理

160个字的文字量就包含了从理解史料到根据史料作出推断,再到得出合理结论的完整思维过程,对考生的思维能力要求极高。而这些能力都体现、承载于学生分析和解决问题的过程与方法中。实例2:(07广东)26.(9分)

有研究者在论述“明朝妇女婚姻观的两重性”时,引用过下列材料:

【材料一】凡民间寡妇,三十以前夫亡守志(不改嫁)者,五十以后不改节(节操) 者,旌表门闾(表彰其家族),除免本家差役。

——《明会典》

【材料二】正史中各代烈女数字:《唐书》54人;《宋史》55人;《元史》l87人;《明史》“不下万余人”。

——据祝瑞开:《中国婚姻家庭史》

【材料三】女子周胜仙与男子范二郎相遇,“四目相视,具各有情”,二人通过巧妙的自我介绍,订下终身。

——据明中后期小说《醒世恒言》

【材料四】孟玉楼丧夫后要改嫁,亲戚及乡邻都赞同,“少女嫩妇的,你拦着不教他嫁人,留着他做什么?”

——据明中后期小说《金瓶梅》

请回答:

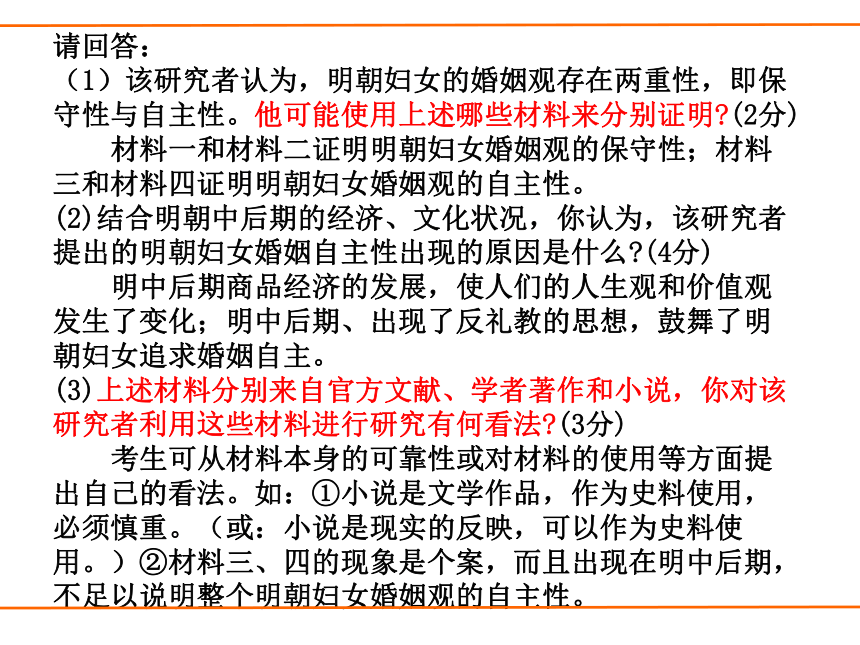

(1)该研究者认为,明朝妇女的婚姻观存在两重性,即保守性与自主性。他可能使用上述哪些材料来分别证明?(2分)

材料一和材料二证明明朝妇女婚姻观的保守性;材料三和材料四证明明朝妇女婚姻观的自主性。

(2)结合明朝中后期的经济、文化状况,你认为,该研究者提出的明朝妇女婚姻自主性出现的原因是什么?(4分)

明中后期商品经济的发展,使人们的人生观和价值观发生了变化;明中后期、出现了反礼教的思想,鼓舞了明朝妇女追求婚姻自主。

(3)上述材料分别来自官方文献、学者著作和小说,你对该研究者利用这些材料进行研究有何看法?(3分)

考生可从材料本身的可靠性或对材料的使用等方面提出自己的看法。如:①小说是文学作品,作为史料使用,必须慎重。(或:小说是现实的反映,可以作为史料使用。)②材料三、四的现象是个案,而且出现在明中后期,不足以说明整个明朝妇女婚姻观的自主性。(3)情感、态度、价值观 个人 国家民族 世界人类如08全国卷Ⅰ第22题德国的分裂与统一、23题朝鲜半岛的状况、第39题土尔扈特回归祖国,是通过对民族问题的史实来考查,让学生学会弘扬民族精神,为祖国统一做贡献,发扬中华民族强大的凝聚力的优秀传统。 又如(08宁夏)44、(15分)中外历史人物评说

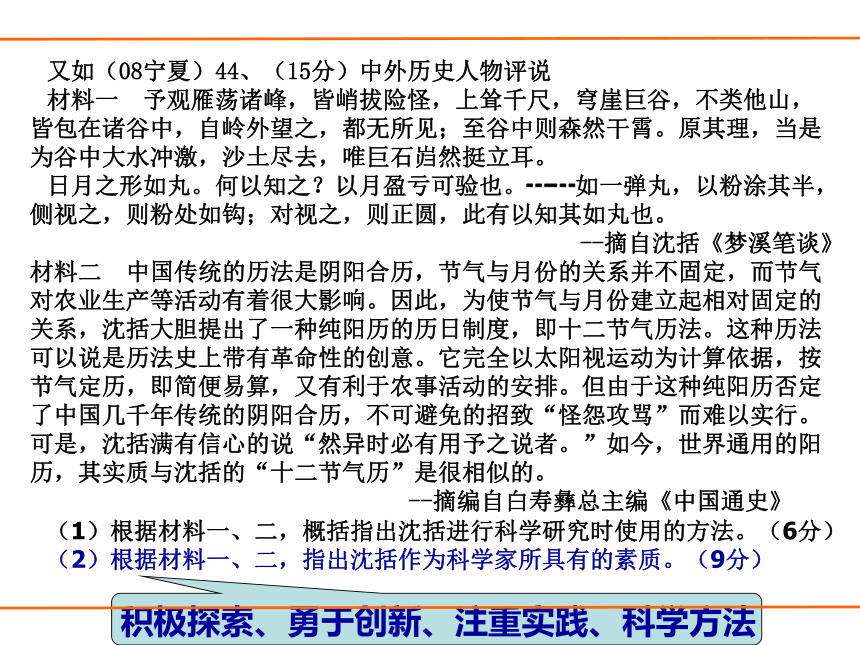

材料一 予观雁荡诸峰,皆峭拔险怪,上耸千尺,穹崖巨谷,不类他山,皆包在诸谷中,自岭外望之,都无所见;至谷中则森然干霄。原其理,当是为谷中大水冲激,沙土尽去,唯巨石岿然挺立耳。

日月之形如丸。何以知之?以月盈亏可验也。┅┅如一弹丸,以粉涂其半,侧视之,则粉处如钩;对视之,则正圆,此有以知其如丸也。

--摘自沈括《梦溪笔谈》材料二 中国传统的历法是阴阳合历,节气与月份的关系并不固定,而节气对农业生产等活动有着很大影响。因此,为使节气与月份建立起相对固定的关系,沈括大胆提出了一种纯阳历的历日制度,即十二节气历法。这种历法可以说是历法史上带有革命性的创意。它完全以太阳视运动为计算依据,按节气定历,即简便易算,又有利于农事活动的安排。但由于这种纯阳历否定了中国几千年传统的阴阳合历,不可避免的招致“怪怨攻骂”而难以实行。可是,沈括满有信心的说“然异时必有用予之说者。”如今,世界通用的阳历,其实质与沈括的“十二节气历”是很相似的。

--摘编自白寿彝总主编《中国通史》

(1)根据材料一、二,概括指出沈括进行科学研究时使用的方法。(6分)

(2)根据材料一、二,指出沈括作为科学家所具有的素质。(9分)(08江苏)23(14分)在世界现代化进程中,不同的国家,经济发展模式也不尽相同。以英、美为代表的“自由放任”模式和以苏联、中国为代表的“计划经济”模式,都可能使一个国家完成工业化,实现经济转型,但这两种模式走向极端和僵化后,也会造成严重弊病。请回答下列问题:

(1)请以英国和苏联为例,说明“自由放任”模式和“计划经济”模式产生的消极影响。(4分)

(2)以美国罗斯福新政为起点,西方国家通过何种方式突破“自由放任”模式?这标志着资本主义经济制度发生了怎样的变化?(2分)

(3)为修正“计划经济”模式的弊端,苏、中两国先后进行了改革。苏联的赫鲁晓夫改革以失败而告终,原因何在?20世纪90年代初,中国从思想和实践上全面突破“计划经济”模式,其表现是什么?(4分)

(4)美、中两国对各自经济发展模式成功突破的手段有何共同之处?纵观经济发展模式的调整过程,你能得出什么启示?(4分)

(三)研究性,开放性1、研究性学习是课程改革极力倡导的学习方法,高考试题体现了这一要求,以北京卷为例:

07年第37题:史料研习、理论指导、社会调查和问题讨论是学习历史的重要方法。试运用这些方法分析近代以来中外社会政治解经济的演变,完成下列问题

(1)史料研习(内容略)

(2)理论指导(内容略)

(3)社会调查(内容略)

(4)问题讨论(内容略)

08年第37题“主题发言题”(题目略),在考查方法上采取了小组研习,主题会议这样一种以学生为主体的考题形式,使考生在多样化、开放式的学习环境中,充分发挥其主动性、积极性和参与性。 再如:浙江文综参考卷第17题的题干是“右图是一位同学在研究性学习中使用的一副地图。据此图阴影部分判断,这位同学的研究课题最有可能是”

第19题题干表述为“某班同学开展了以’20世纪中国服饰的变迁’为主题的课题研究,他们收集到的下列图片,见证了中国服饰从封闭走向开放的历史瞬间。按时代先后排列正确的是”

这两题都涉及到了研究性学习,值得关注2、08海南卷第26题,要求学生根据四段材料及所学知识,评述中国古代商人社会地位的变迁。共12分。这道试题的评分标准上命题者指出:本题为开放性试题,采取分项评分办法。分项评分项目:观点、论证、表述。

第一等:11-12分。要求:观点正确,史论结合,能充分运用所给材料;对古代商人地位的变化及其原因分述完整,并作出总体性评价;文字通顺,逻辑严谨。

第二等:7-10分。要求:观点正确,基本能够运用材料说明问题;对古代商人地位的变化及其原因分述比较完整;文字通顺,有一定逻辑性。

第三等:4-6分。要求:观点基本正确,材料和观点尚能结合;对古代商人地位的变化及其原因有所说明;表述较为清楚。

第四等:0-3分。要求:根据本题要求酌情给分

这种模式类似于上海卷的小论文,它在课改区第二届的高考试题中的出现,反映了一种新的命题方向,也值得我们适当关注。二、渗透史学研究成果(一)史学研究新范式的引入 “文明史观”认为,人类社会发展的历史从本质上说是人类文明发展的历史,人类创造、积累文明的过程及其所获得的成果是历史的基本内容。

“全球史观”是将人类社会的历史作为一个整体来看待,它从世界历史的整体发展和统一性方面观察历史。

“现代化史观”是以农业文明向工业文明的演进为纵向发展线索,政治民主化进程和经济工业化进程是其核心,重点强调人类历史纵向发展的历程。文明史观、全球史观、现代化史观 近年来高考试题主要以文明史范式、现代化范式、整体史范式为导向对中学历史教学产生了较大影响。 2008年高考试题明显贯彻了这种理念。如全国卷一第14题官督商办的中国民用企业、第16题陕甘宁边区的民主选举制度、第20题日本的文明开化的文化政策、第37题中国科举制度与英国文官制度,体现了尊重、理解并吸收各国优秀的文明成果的文明史观。第13题的在华美国人士评论中国近代著作,第17题美国《时代》周刊的评论,第21题美国经济危机波及世界,注重全球视野,考察中国与世界,局部地区与世界的关联,突出考察了用整体史观来理解历史的思维。 第15题梁启超批判““科学万能说””、第19题工业社会形成与发展、第20题日本文化开化政策的影响则是现代化范式下的新颖视角考察。(二)史学研究领域的拓展 在近年高考历史试题中,出现了两类以往没有的试题,一类是社会史试题,一类是生态史试题(亦可称为生态环境史试题)。下从2008年高考历史试题中分别举出几个例子。

典型的社会史题如:

[例30] 罗斯福新政与社会救济题(“文综”北京卷第37题)。

[例31] 1934年,一位英国牛津大学的教授,创造了“福利国家”概念。到1948年,英国宣布全面实现了社会保障,建成福利国家。问题:(1)英国“福利国家”可能借鉴了哪些国家的实践经验?(2)英国“福利国家”的内容和特征是什么?(3)你如何评价英国“福利国家”的政策?(历史上海卷第17题)

[例32] 美英两国社会福利改革题(“文综”重庆卷第37题)。

[例35] (1)说明统万城地区自建成至北宋末年自然环境的变化及其原因。(2)指出20世纪30年代美国尘暴频发的历史原因。(3)说明田纳西河流域早期开发利用对环境的影响。(4)指出1933年后美国治理田纳西河的措施,并说明效益。(“文综”四川卷I第39题,材料略)

[例36] 黄河流域生态环境变化对中华民族、中华文明发展的影响题(“文综”四川卷II第39题,材料略)。

[例37] 珠海成为环境优美的现代化城市题(“文综”宁夏卷第34题)。

与传统的政治史、经济史和文化史试题相比较,社会史试题和生态史试题属创新题型。这两类试题是高考历史命题改革(含题型改革和考查内容充实更新)的重大成果。

典型的生态史题如: 08年江苏卷第21题第(4)小题:在新史学理念的影响下,商人、戏曲及民间生活进入史学家的视野,这表明史学研究出现了怎样的变化?

答案:史学研究领域的拓宽。 (三)史观上的突破 08广东高考卷第8小题,“五四运动破坏了中国传统文化”的观点;第10小题, “蒋介石是一位民族主义者” ;第26题第四问观点: “西汉是否已经出现资本主义萌芽?”这些新颖的说法,与平时所学迥异。全国卷一第17题”中国与英、美两国签约,宣布废除英美在华治外法权等特权“一事”开辟了中国与西方列强之间关系的新纪元“,实事求是地肯定了南京国民政府在近代中国外交上起过的积极作用。 如:计量史学题(运用自然科学中数学方法对历史资料进行定量分析)(四)新史法的应用示例1:(2008年广东省历史高考第26题)(13分)阅读材料,结合所学知识回答问题。

材料:西汉农民家庭年收入(粮食)与指出情况表 单位:钱

——资料来源:《汉书·食货志》;《《居延汉简甲乙编》释文》

注:秦汉史料中典型的家庭是五口之家

(1)计算材料中西汉农民家庭收入(粮食)与支出的差额。(2分)(2)……

示例2:(2008年重庆文综卷第22题)下图为《欧美四国在世界工业总量中的比重》。下列相关表述,不正确的是

A.四国工业总量之和在当时世界上占绝对优势

B.各国工业比重的变化与其资本输出量成正比

C.资本主义各国的经济发展不平衡加剧

D.资本主义国家之间的矛盾更加尖锐 近年来,全国各地高考试题当中的计量史学题显著增加。说明高考对学生计算、统计、分析、阐释等能力的要求提高。

高考复习要从数据统计的角度,加强训练,以适应高考的要求。除文字、表格、图片材料外,还要补充圆形统计图、扇形统计图、柱形统计图、曲线统计图等。

参考卷第15题:中国境内两个历史时期的近代工业资本统计示意图:

以下有关近代工业资本在中国这两个时期历史进程中情况的论述,不正确的是

A.两类资本都在扩大 B.民族工业发展缓慢

C.外国资本占有很大优势 D.两类资本所占比重差距在缩小三、贴近社会生活一是时政热点。

二是周年大事。

三是长效热点。

四是知识热点。

五是课改热点。 史料来源除历史著作外,还有实物、照片、回忆录、调查记录、群众传说、文艺作品等,大部分素材贴近学生的生活实际。 (二)介入热点 时政热点比如全国卷一的粮食问题,人口问题、城市化问题、民族问题、自然灾害问题,以及中日关系问题。 往后,历史学科的社会热点考察将更隐性,趋向理性化。

(一)取材的生活化 四、历史试题自身的发展变化(一)结构形式的变化1.选择题由专题式过渡到开放式2、学科内综合,取消大综合题

●2008年上海历史卷B组第4题考查了《上海竹枝词》所反映的内容。上海高考历史试题几乎每年均有与上海有关的试题出现。如:2007年第8题(“上海公共租界”题),

●2008年北京卷第18题考查“北京正阳门箭楼”,第19题考查《北京晚报》中刊载的口号题。

●2008年江苏历史卷第21题,考查了有关两淮和苏州的内容。2005年江苏历史卷第7题考查了与江苏直接相关的不平等条约。

●2008年山东文综卷第27题,考查与山东有关的儒家思想的内容。2007年山东文综卷第29题,考查了先秦时期山东的历史地位以及外来投资的分布对山东经济的影响等内容。

● 2008年天津文综卷第18题,考查了天津南城外“三不管”现象的内容。2007年天津文综卷第39题考查了天津开放为通商口岸以及天津滨海新区有关的内容。2006年天津文综卷考查了天津港题。

●2007年四川文综卷第17题了四川省的布票和粮票与计划经济题,第22题考查了考查“川江号子”,第23题考查了四川地方特色。(二)地域特色分省命题后,各地高考题中涉及地域性的试题很多,体现了地域性的特点。2009年浙江省高考题也应该有所体现。适当关注教材中所提及的“浙江历史”

(三)平稳过渡

浙江省第一次新课程高考

第一次文综高考自主命题

有浙江特色从参考卷看总体上保持了旧课程高考与新课程高考平稳过渡的过渡性特点。(四)自选综合模块突出人文性、现实性和情感、态度价值观示例:参考卷09题: 《历史上重大改革回眸》模块(10分)

阅读下列材料

材料一:高祖(孝文帝)初谋南迁,恐众心恋旧,乃示为大惧,因以胁定群情。外谋南伐,其实迁也。旧人怀土,多所不愿,内惮南征,无敢言者。于是定都洛阳。

——《魏书》

材料二:北魏迁都后“洛阳大市,周围百里”,“青槐荫陌,绿树垂庭,天下难得之货咸悉在焉。"“葱岭已西至于大秦,百国千城,莫不欢附;商胡贩客日奔塞下。……是以附化之民万有余家。”

——《洛阳伽蓝记》

材料三:孝文帝诏曰:“代人(即鲜卑人)诸胄,先无姓族,虽功贤之胤,混然未分。……其穆、陆等八姓,皆太祖以降,勋著当世,位尽王公,灼然可知者。”

“高祖崩,(元)禧受遗辅政。虽为宰辅之首……而潜受贿赂。禧性骄奢,贪淫财色。……”(士族)“衣被绣绮,车乘鲜丽。犹远有简娉,以姿其情。由是昧求货贿,奴婢千数,田业盐铁,偏于远近。”

——《魏书》

(1)依据材料一及所学知识,分析北魏孝文帝迁都的原因。(4分)

(2)阅读材料二、三,结合所学知识,指出北魏改革之后的社会情况,并根据上述材料谈谈你的看法。(6分)08江苏卷【世界文化遗产荟萃】(12分)

阅读下列材料

材料一 注意到文化遗产和自然遗产越来越受到破坏的威胁,……考虑到鉴于威胁这类遗产的新危险的规模和严重性,整个国际社会有责任通过提供集体性援助来参与保护具有突出的普遍价值的文化和自然遗产;这种援助尽管不能代替有关国家采取的行动,但将成为它的有效补充。

——《保护世界文化和自然遗产公约》。

材料二 从7月1日起,九寨沟将实行游客限量入景区制;…… 九寨沟由此成为全国第一个对游客实行限量入内的景区。九寨沟管理局葛立局长告诉记者,作出这一“限客”决定后.九寨沟仅门票收入一项,高峰期每日将减少收入一百万元以上。但是,为了保护好九寨沟这个不可再生的世界自然遣产.菅理局下决心采取限量措施。

——《华西都市报》(2001年6月25日)。

材料三 泰山的一些地方官员竟然提出“把风景的泰山,改造成经济的泰山”、把“岱顶建成热闹非凡的天上城市”等口号。于是,三条索道和一条公路真的把泰山变成了“经济山”,不仅有宾馆、饭店.还有娱乐城、电影院,非遗产商业建筑远远超过遗产建筑。如今,空中索道来来往往,大量游客纷至沓来,自然景观面目全非,泰山如同带上了沉重的镣铐。

——《泰山的镣铐》。

材料四 我国云南省原来地处偏僻的丽江城.自从1997年被列入《世界遗产名录》后,招来了来自全世界的旅游观光者,每年有200万以上,年经济收入增加10多亿元,以旅游业为主的第三产业增长到占国民生产总值的50%左右。

——余晋岳《世界文化与自然遗产手册》。

请回答:

(I)依据材料一,并结合所学知识,说说为什么要保护世界遗产?世界遗产的保护原则是什么?(5分)

(2)九寨沟与泰山都是世界遗产,依据材料二、三分析两地管理部门对待世界遗产不同态度的原因。(4分)

(3)依据材料三、四,分析旅游业与世界遗产保护之间的关系,你能从中得出什么启示?(3分)

谢谢指导!08宁夏卷40题第(4)问:比较材料三、四,指出房贷为什么在新政时期有利于缓解经济危机,而在当前却引发了次贷危机。(6分)

(4)评分说明:本问为开放性问题,考生可以从以下角度回答问题。

①从金融背景的角度说明:例如,通货膨胀时期和通货紧缩时期不同,或危机阶段和繁荣阶段不同。

②从贷款性质的角度产明:例如,良性贷款和不良贷款的不同,或适度贷款和过度贷款的不同。

③从贷款发放者的角度说明:例如,政府低息房贷和商业房贷的不同。

考生能从上述三个角度中的两个角度进行说明,即可得6分;若考生另有答案,言之有理,可酌情给分。

2、史学研究成果

3、社会现实生活4、试题本身发展变化规律 ◆命题依据、参考 ●重点研究全国文综卷,

●其次要重视研究新课程实验地区的高考试题

(1)山东文综卷(2008)

(2)宁夏文综卷(2008)

(3)江苏历史卷(2008)

(4)广东历史卷(2007、2008)

(5)海南历史卷(2007、2008)

(6)上海历史卷(2007、2008)

●重视研究2008年11月23日浙江省高考文综历史样卷

● 重视对2008年省文综历史学科阅卷的评卷标准的研究 ◆研究新高考一、凸显新课程理念(一)“课程观”取代“教材观” 课程观认为,知识点来源是多方面的、多渠道的,不应该局限于教材,考查内容也不局限于历史教科书的内容。因此,高考试题可以动用各种课程资源来命题。大量运用新材料、设置新情景,以此来考查学生在新情景下分析、解决问题的能力。08全国各地历史试题基本上采取用新材料创设新情景的方式来出题。

参考卷中情景类材料题6题,共24分,主观题2题共52分。获取和解读信息

调动和运用知识

描述和阐释事物和人物

论证和探讨问题(二)能力立意,目标考查1、《考试说明》中四级能力考核目标命题表述多用“是……”、“说明了……”、“反映了……”“原因是……”、“如何理解……”等词。

08高考的一个趋势是能够直接从课本中找出答案的题目越来越少,个别题目甚至出现脱本的趋势,就是与教材关联性不强,主要考查学生的学习能力和思维品质。2、三维目标的考查(1)知识与技能(略)(2)过程与方法实例1:08广东卷第4题:

齐国管仲说:“凡为国之急者,必先禁未作文之巧。未作文巧禁,则民无所游食,民无所游食则必事农。民事农则田垦,田垦则粟多,粟多则国富,国富者兵强,兵强者战胜,战胜者地广。”某研究者据此得出“中国精耕农业的产生与专制国家农业政策密切相关”的结论。该判断:

A.材料充分、理解准确,结论合理

B.材料充分、理解不准确,结论不合理

C.材料不充分、理解准确,结论合理

D.材料不充分、理解不准确,结论不合理

160个字的文字量就包含了从理解史料到根据史料作出推断,再到得出合理结论的完整思维过程,对考生的思维能力要求极高。而这些能力都体现、承载于学生分析和解决问题的过程与方法中。实例2:(07广东)26.(9分)

有研究者在论述“明朝妇女婚姻观的两重性”时,引用过下列材料:

【材料一】凡民间寡妇,三十以前夫亡守志(不改嫁)者,五十以后不改节(节操) 者,旌表门闾(表彰其家族),除免本家差役。

——《明会典》

【材料二】正史中各代烈女数字:《唐书》54人;《宋史》55人;《元史》l87人;《明史》“不下万余人”。

——据祝瑞开:《中国婚姻家庭史》

【材料三】女子周胜仙与男子范二郎相遇,“四目相视,具各有情”,二人通过巧妙的自我介绍,订下终身。

——据明中后期小说《醒世恒言》

【材料四】孟玉楼丧夫后要改嫁,亲戚及乡邻都赞同,“少女嫩妇的,你拦着不教他嫁人,留着他做什么?”

——据明中后期小说《金瓶梅》

请回答:

(1)该研究者认为,明朝妇女的婚姻观存在两重性,即保守性与自主性。他可能使用上述哪些材料来分别证明?(2分)

材料一和材料二证明明朝妇女婚姻观的保守性;材料三和材料四证明明朝妇女婚姻观的自主性。

(2)结合明朝中后期的经济、文化状况,你认为,该研究者提出的明朝妇女婚姻自主性出现的原因是什么?(4分)

明中后期商品经济的发展,使人们的人生观和价值观发生了变化;明中后期、出现了反礼教的思想,鼓舞了明朝妇女追求婚姻自主。

(3)上述材料分别来自官方文献、学者著作和小说,你对该研究者利用这些材料进行研究有何看法?(3分)

考生可从材料本身的可靠性或对材料的使用等方面提出自己的看法。如:①小说是文学作品,作为史料使用,必须慎重。(或:小说是现实的反映,可以作为史料使用。)②材料三、四的现象是个案,而且出现在明中后期,不足以说明整个明朝妇女婚姻观的自主性。(3)情感、态度、价值观 个人 国家民族 世界人类如08全国卷Ⅰ第22题德国的分裂与统一、23题朝鲜半岛的状况、第39题土尔扈特回归祖国,是通过对民族问题的史实来考查,让学生学会弘扬民族精神,为祖国统一做贡献,发扬中华民族强大的凝聚力的优秀传统。 又如(08宁夏)44、(15分)中外历史人物评说

材料一 予观雁荡诸峰,皆峭拔险怪,上耸千尺,穹崖巨谷,不类他山,皆包在诸谷中,自岭外望之,都无所见;至谷中则森然干霄。原其理,当是为谷中大水冲激,沙土尽去,唯巨石岿然挺立耳。

日月之形如丸。何以知之?以月盈亏可验也。┅┅如一弹丸,以粉涂其半,侧视之,则粉处如钩;对视之,则正圆,此有以知其如丸也。

--摘自沈括《梦溪笔谈》材料二 中国传统的历法是阴阳合历,节气与月份的关系并不固定,而节气对农业生产等活动有着很大影响。因此,为使节气与月份建立起相对固定的关系,沈括大胆提出了一种纯阳历的历日制度,即十二节气历法。这种历法可以说是历法史上带有革命性的创意。它完全以太阳视运动为计算依据,按节气定历,即简便易算,又有利于农事活动的安排。但由于这种纯阳历否定了中国几千年传统的阴阳合历,不可避免的招致“怪怨攻骂”而难以实行。可是,沈括满有信心的说“然异时必有用予之说者。”如今,世界通用的阳历,其实质与沈括的“十二节气历”是很相似的。

--摘编自白寿彝总主编《中国通史》

(1)根据材料一、二,概括指出沈括进行科学研究时使用的方法。(6分)

(2)根据材料一、二,指出沈括作为科学家所具有的素质。(9分)(08江苏)23(14分)在世界现代化进程中,不同的国家,经济发展模式也不尽相同。以英、美为代表的“自由放任”模式和以苏联、中国为代表的“计划经济”模式,都可能使一个国家完成工业化,实现经济转型,但这两种模式走向极端和僵化后,也会造成严重弊病。请回答下列问题:

(1)请以英国和苏联为例,说明“自由放任”模式和“计划经济”模式产生的消极影响。(4分)

(2)以美国罗斯福新政为起点,西方国家通过何种方式突破“自由放任”模式?这标志着资本主义经济制度发生了怎样的变化?(2分)

(3)为修正“计划经济”模式的弊端,苏、中两国先后进行了改革。苏联的赫鲁晓夫改革以失败而告终,原因何在?20世纪90年代初,中国从思想和实践上全面突破“计划经济”模式,其表现是什么?(4分)

(4)美、中两国对各自经济发展模式成功突破的手段有何共同之处?纵观经济发展模式的调整过程,你能得出什么启示?(4分)

(三)研究性,开放性1、研究性学习是课程改革极力倡导的学习方法,高考试题体现了这一要求,以北京卷为例:

07年第37题:史料研习、理论指导、社会调查和问题讨论是学习历史的重要方法。试运用这些方法分析近代以来中外社会政治解经济的演变,完成下列问题

(1)史料研习(内容略)

(2)理论指导(内容略)

(3)社会调查(内容略)

(4)问题讨论(内容略)

08年第37题“主题发言题”(题目略),在考查方法上采取了小组研习,主题会议这样一种以学生为主体的考题形式,使考生在多样化、开放式的学习环境中,充分发挥其主动性、积极性和参与性。 再如:浙江文综参考卷第17题的题干是“右图是一位同学在研究性学习中使用的一副地图。据此图阴影部分判断,这位同学的研究课题最有可能是”

第19题题干表述为“某班同学开展了以’20世纪中国服饰的变迁’为主题的课题研究,他们收集到的下列图片,见证了中国服饰从封闭走向开放的历史瞬间。按时代先后排列正确的是”

这两题都涉及到了研究性学习,值得关注2、08海南卷第26题,要求学生根据四段材料及所学知识,评述中国古代商人社会地位的变迁。共12分。这道试题的评分标准上命题者指出:本题为开放性试题,采取分项评分办法。分项评分项目:观点、论证、表述。

第一等:11-12分。要求:观点正确,史论结合,能充分运用所给材料;对古代商人地位的变化及其原因分述完整,并作出总体性评价;文字通顺,逻辑严谨。

第二等:7-10分。要求:观点正确,基本能够运用材料说明问题;对古代商人地位的变化及其原因分述比较完整;文字通顺,有一定逻辑性。

第三等:4-6分。要求:观点基本正确,材料和观点尚能结合;对古代商人地位的变化及其原因有所说明;表述较为清楚。

第四等:0-3分。要求:根据本题要求酌情给分

这种模式类似于上海卷的小论文,它在课改区第二届的高考试题中的出现,反映了一种新的命题方向,也值得我们适当关注。二、渗透史学研究成果(一)史学研究新范式的引入 “文明史观”认为,人类社会发展的历史从本质上说是人类文明发展的历史,人类创造、积累文明的过程及其所获得的成果是历史的基本内容。

“全球史观”是将人类社会的历史作为一个整体来看待,它从世界历史的整体发展和统一性方面观察历史。

“现代化史观”是以农业文明向工业文明的演进为纵向发展线索,政治民主化进程和经济工业化进程是其核心,重点强调人类历史纵向发展的历程。文明史观、全球史观、现代化史观 近年来高考试题主要以文明史范式、现代化范式、整体史范式为导向对中学历史教学产生了较大影响。 2008年高考试题明显贯彻了这种理念。如全国卷一第14题官督商办的中国民用企业、第16题陕甘宁边区的民主选举制度、第20题日本的文明开化的文化政策、第37题中国科举制度与英国文官制度,体现了尊重、理解并吸收各国优秀的文明成果的文明史观。第13题的在华美国人士评论中国近代著作,第17题美国《时代》周刊的评论,第21题美国经济危机波及世界,注重全球视野,考察中国与世界,局部地区与世界的关联,突出考察了用整体史观来理解历史的思维。 第15题梁启超批判““科学万能说””、第19题工业社会形成与发展、第20题日本文化开化政策的影响则是现代化范式下的新颖视角考察。(二)史学研究领域的拓展 在近年高考历史试题中,出现了两类以往没有的试题,一类是社会史试题,一类是生态史试题(亦可称为生态环境史试题)。下从2008年高考历史试题中分别举出几个例子。

典型的社会史题如:

[例30] 罗斯福新政与社会救济题(“文综”北京卷第37题)。

[例31] 1934年,一位英国牛津大学的教授,创造了“福利国家”概念。到1948年,英国宣布全面实现了社会保障,建成福利国家。问题:(1)英国“福利国家”可能借鉴了哪些国家的实践经验?(2)英国“福利国家”的内容和特征是什么?(3)你如何评价英国“福利国家”的政策?(历史上海卷第17题)

[例32] 美英两国社会福利改革题(“文综”重庆卷第37题)。

[例35] (1)说明统万城地区自建成至北宋末年自然环境的变化及其原因。(2)指出20世纪30年代美国尘暴频发的历史原因。(3)说明田纳西河流域早期开发利用对环境的影响。(4)指出1933年后美国治理田纳西河的措施,并说明效益。(“文综”四川卷I第39题,材料略)

[例36] 黄河流域生态环境变化对中华民族、中华文明发展的影响题(“文综”四川卷II第39题,材料略)。

[例37] 珠海成为环境优美的现代化城市题(“文综”宁夏卷第34题)。

与传统的政治史、经济史和文化史试题相比较,社会史试题和生态史试题属创新题型。这两类试题是高考历史命题改革(含题型改革和考查内容充实更新)的重大成果。

典型的生态史题如: 08年江苏卷第21题第(4)小题:在新史学理念的影响下,商人、戏曲及民间生活进入史学家的视野,这表明史学研究出现了怎样的变化?

答案:史学研究领域的拓宽。 (三)史观上的突破 08广东高考卷第8小题,“五四运动破坏了中国传统文化”的观点;第10小题, “蒋介石是一位民族主义者” ;第26题第四问观点: “西汉是否已经出现资本主义萌芽?”这些新颖的说法,与平时所学迥异。全国卷一第17题”中国与英、美两国签约,宣布废除英美在华治外法权等特权“一事”开辟了中国与西方列强之间关系的新纪元“,实事求是地肯定了南京国民政府在近代中国外交上起过的积极作用。 如:计量史学题(运用自然科学中数学方法对历史资料进行定量分析)(四)新史法的应用示例1:(2008年广东省历史高考第26题)(13分)阅读材料,结合所学知识回答问题。

材料:西汉农民家庭年收入(粮食)与指出情况表 单位:钱

——资料来源:《汉书·食货志》;《《居延汉简甲乙编》释文》

注:秦汉史料中典型的家庭是五口之家

(1)计算材料中西汉农民家庭收入(粮食)与支出的差额。(2分)(2)……

示例2:(2008年重庆文综卷第22题)下图为《欧美四国在世界工业总量中的比重》。下列相关表述,不正确的是

A.四国工业总量之和在当时世界上占绝对优势

B.各国工业比重的变化与其资本输出量成正比

C.资本主义各国的经济发展不平衡加剧

D.资本主义国家之间的矛盾更加尖锐 近年来,全国各地高考试题当中的计量史学题显著增加。说明高考对学生计算、统计、分析、阐释等能力的要求提高。

高考复习要从数据统计的角度,加强训练,以适应高考的要求。除文字、表格、图片材料外,还要补充圆形统计图、扇形统计图、柱形统计图、曲线统计图等。

参考卷第15题:中国境内两个历史时期的近代工业资本统计示意图:

以下有关近代工业资本在中国这两个时期历史进程中情况的论述,不正确的是

A.两类资本都在扩大 B.民族工业发展缓慢

C.外国资本占有很大优势 D.两类资本所占比重差距在缩小三、贴近社会生活一是时政热点。

二是周年大事。

三是长效热点。

四是知识热点。

五是课改热点。 史料来源除历史著作外,还有实物、照片、回忆录、调查记录、群众传说、文艺作品等,大部分素材贴近学生的生活实际。 (二)介入热点 时政热点比如全国卷一的粮食问题,人口问题、城市化问题、民族问题、自然灾害问题,以及中日关系问题。 往后,历史学科的社会热点考察将更隐性,趋向理性化。

(一)取材的生活化 四、历史试题自身的发展变化(一)结构形式的变化1.选择题由专题式过渡到开放式2、学科内综合,取消大综合题

●2008年上海历史卷B组第4题考查了《上海竹枝词》所反映的内容。上海高考历史试题几乎每年均有与上海有关的试题出现。如:2007年第8题(“上海公共租界”题),

●2008年北京卷第18题考查“北京正阳门箭楼”,第19题考查《北京晚报》中刊载的口号题。

●2008年江苏历史卷第21题,考查了有关两淮和苏州的内容。2005年江苏历史卷第7题考查了与江苏直接相关的不平等条约。

●2008年山东文综卷第27题,考查与山东有关的儒家思想的内容。2007年山东文综卷第29题,考查了先秦时期山东的历史地位以及外来投资的分布对山东经济的影响等内容。

● 2008年天津文综卷第18题,考查了天津南城外“三不管”现象的内容。2007年天津文综卷第39题考查了天津开放为通商口岸以及天津滨海新区有关的内容。2006年天津文综卷考查了天津港题。

●2007年四川文综卷第17题了四川省的布票和粮票与计划经济题,第22题考查了考查“川江号子”,第23题考查了四川地方特色。(二)地域特色分省命题后,各地高考题中涉及地域性的试题很多,体现了地域性的特点。2009年浙江省高考题也应该有所体现。适当关注教材中所提及的“浙江历史”

(三)平稳过渡

浙江省第一次新课程高考

第一次文综高考自主命题

有浙江特色从参考卷看总体上保持了旧课程高考与新课程高考平稳过渡的过渡性特点。(四)自选综合模块突出人文性、现实性和情感、态度价值观示例:参考卷09题: 《历史上重大改革回眸》模块(10分)

阅读下列材料

材料一:高祖(孝文帝)初谋南迁,恐众心恋旧,乃示为大惧,因以胁定群情。外谋南伐,其实迁也。旧人怀土,多所不愿,内惮南征,无敢言者。于是定都洛阳。

——《魏书》

材料二:北魏迁都后“洛阳大市,周围百里”,“青槐荫陌,绿树垂庭,天下难得之货咸悉在焉。"“葱岭已西至于大秦,百国千城,莫不欢附;商胡贩客日奔塞下。……是以附化之民万有余家。”

——《洛阳伽蓝记》

材料三:孝文帝诏曰:“代人(即鲜卑人)诸胄,先无姓族,虽功贤之胤,混然未分。……其穆、陆等八姓,皆太祖以降,勋著当世,位尽王公,灼然可知者。”

“高祖崩,(元)禧受遗辅政。虽为宰辅之首……而潜受贿赂。禧性骄奢,贪淫财色。……”(士族)“衣被绣绮,车乘鲜丽。犹远有简娉,以姿其情。由是昧求货贿,奴婢千数,田业盐铁,偏于远近。”

——《魏书》

(1)依据材料一及所学知识,分析北魏孝文帝迁都的原因。(4分)

(2)阅读材料二、三,结合所学知识,指出北魏改革之后的社会情况,并根据上述材料谈谈你的看法。(6分)08江苏卷【世界文化遗产荟萃】(12分)

阅读下列材料

材料一 注意到文化遗产和自然遗产越来越受到破坏的威胁,……考虑到鉴于威胁这类遗产的新危险的规模和严重性,整个国际社会有责任通过提供集体性援助来参与保护具有突出的普遍价值的文化和自然遗产;这种援助尽管不能代替有关国家采取的行动,但将成为它的有效补充。

——《保护世界文化和自然遗产公约》。

材料二 从7月1日起,九寨沟将实行游客限量入景区制;…… 九寨沟由此成为全国第一个对游客实行限量入内的景区。九寨沟管理局葛立局长告诉记者,作出这一“限客”决定后.九寨沟仅门票收入一项,高峰期每日将减少收入一百万元以上。但是,为了保护好九寨沟这个不可再生的世界自然遣产.菅理局下决心采取限量措施。

——《华西都市报》(2001年6月25日)。

材料三 泰山的一些地方官员竟然提出“把风景的泰山,改造成经济的泰山”、把“岱顶建成热闹非凡的天上城市”等口号。于是,三条索道和一条公路真的把泰山变成了“经济山”,不仅有宾馆、饭店.还有娱乐城、电影院,非遗产商业建筑远远超过遗产建筑。如今,空中索道来来往往,大量游客纷至沓来,自然景观面目全非,泰山如同带上了沉重的镣铐。

——《泰山的镣铐》。

材料四 我国云南省原来地处偏僻的丽江城.自从1997年被列入《世界遗产名录》后,招来了来自全世界的旅游观光者,每年有200万以上,年经济收入增加10多亿元,以旅游业为主的第三产业增长到占国民生产总值的50%左右。

——余晋岳《世界文化与自然遗产手册》。

请回答:

(I)依据材料一,并结合所学知识,说说为什么要保护世界遗产?世界遗产的保护原则是什么?(5分)

(2)九寨沟与泰山都是世界遗产,依据材料二、三分析两地管理部门对待世界遗产不同态度的原因。(4分)

(3)依据材料三、四,分析旅游业与世界遗产保护之间的关系,你能从中得出什么启示?(3分)

谢谢指导!08宁夏卷40题第(4)问:比较材料三、四,指出房贷为什么在新政时期有利于缓解经济危机,而在当前却引发了次贷危机。(6分)

(4)评分说明:本问为开放性问题,考生可以从以下角度回答问题。

①从金融背景的角度说明:例如,通货膨胀时期和通货紧缩时期不同,或危机阶段和繁荣阶段不同。

②从贷款性质的角度产明:例如,良性贷款和不良贷款的不同,或适度贷款和过度贷款的不同。

③从贷款发放者的角度说明:例如,政府低息房贷和商业房贷的不同。

考生能从上述三个角度中的两个角度进行说明,即可得6分;若考生另有答案,言之有理,可酌情给分。

同课章节目录