关于高考历史IB模块的复习

图片预览

文档简介

课件21张PPT。 关于高考历史IB模块的复习天高任鸟飞 海阔凭鱼跃一、总的原则:少而精1.要尽量帮助学生减少复习IB模块时间2.要尽量使复习的内容高度精简、凝炼3.要精心选择练习题,使学生熟悉可能出现的各类题型二、依据(1)每个IB模块的分值只占高考总分的1/81和IA模块的1/10,没有必要在复习阶段过多地占用时间1.必要性(2)复习阶段学生几乎没有时间和精力顾及IB模块(3)学校也不可能安排很多课时用于IB模块的复习2.可能性1、IB模块试题的特点,决定了可少用复习时间(1)每个模块只有10分,不可能考的太细,复习时可以抓大放小,扫除枝叶,只抓主干;2、IB模块的复习类似画龙点睛的点睛之笔,无需花费太多时间(2)题型以材料主观题为主,往往可借助题目所给材料直接作答;(3)我省今年高考样卷和2007、2008两年实施新课程高考山东、宁夏、广东、海南、江苏五省的高考试题,充分说明了这一问题。三、如何做到少而精1、教师多动脑筋、多下功夫(1)认真研读教材、《教学指导意见》、《考试说明》(2)认真研究我省今年高考样卷和2007、2008两年实施新课程高考五省的高考试题;(3)对所获取的各类信息进行综合、提炼,编写一份简洁明了复习大纲,供学生复习使用。2、复习时要敢于抓大放小3、要注意两个模块的各自特点(“重大改革”和IA联系较多,“文化遗产”的图片、历史价值和艺术特色)4、选择好复习的时间点四、存在的问题3、学生在考试时涂错题号,存在远亲近邻都来冒名顶替第10题的现象1、教师一兼二职,甚至三职,时间、精力不足2、学生主观上过于轻视IB模块谢谢各位浙江省2009年高考样卷09《历史上重大改革回眸》模块(10分)

阅读下列材料

材料一:高祖(孝文帝)初谋南迁,恐众心恋旧,乃示为大惧,因以胁定群情。外谋南伐,其实迁也。旧人怀土,多所不愿,内惮南征,无敢言者。于是定都洛阳。

——《魏书》

(1)依据材料一及所学知识,分析北魏孝文帝迁都的原因。(4分)

政治上,迁都洛阳有利于加强对中原的统治,同时也可以减少改革的阻力;经济上,洛阳交通通畅、经济繁荣,而旧都平城经济落后闭塞;军事上,旧都平城北有强敌柔然,很不安全,而洛阳不仅远离边患,且有利于经略南方;文化上,有助于更好地改易风俗。(4分)

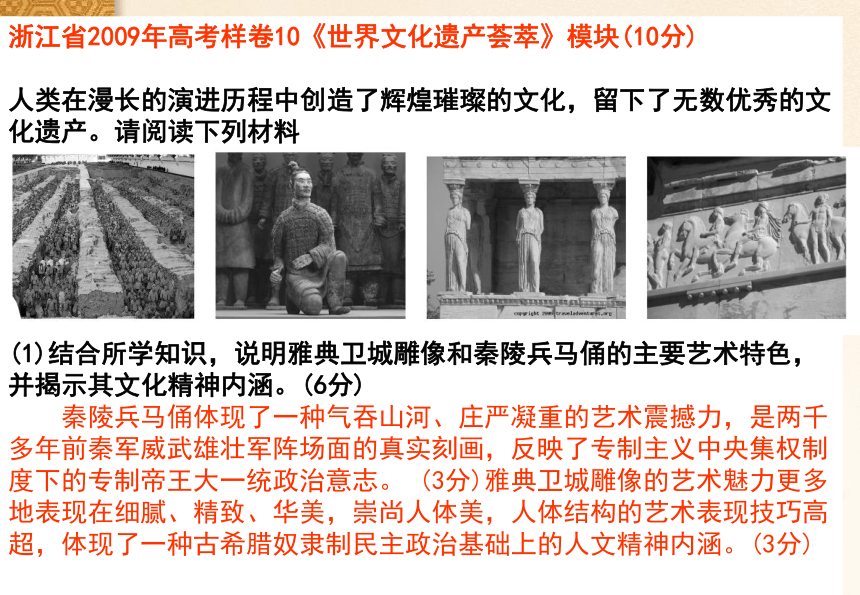

浙江省2009年高考样卷10《世界文化遗产荟萃》模块(10分)

人类在漫长的演进历程中创造了辉煌璀璨的文化,留下了无数优秀的文化遗产。请阅读下列材料

(1)结合所学知识,说明雅典卫城雕像和秦陵兵马俑的主要艺术特色,并揭示其文化精神内涵。(6分)

秦陵兵马俑体现了一种气吞山河、庄严凝重的艺术震撼力,是两千多年前秦军威武雄壮军阵场面的真实刻画,反映了专制主义中央集权制度下的专制帝王大一统政治意志。 (3分)雅典卫城雕像的艺术魅力更多地表现在细腻、精致、华美,崇尚人体美,人体结构的艺术表现技巧高超,体现了一种古希腊奴隶制民主政治基础上的人文精神内涵。(3分)

(2)有人建议对雅典卫城雕像的残破部分进行修补完整,还有人建议对出土褪色的秦陵兵马俑重新着色。你赞成这些建议吗?请说明理由。(4分)

不赞成。(1分)

雅典卫城和秦陵兵马俑都属于世界文化遗产,世界文化遗产的保护原则是真实性与完整性,因此反对对文化遗产本身作任何的改动,反对不必要的“修复”。 (3分)

2007广东卷(单科历史)31.(9分)

16世纪对教会的反叛,以其世俗主义标志着近代的开端。

—据(美)约翰·巴克勒等:《西方社会史》

请结合所学知识回答:

(1)“16世纪对教会的反叛”,在欧洲以德意志、瑞士和英国的宗教改革为典型。三国宗教改革的发动者分别谁?(3分) 马丁?路德、加尔文、亨利八世。

(2)16世纪的宗教改革有何历史意义?(6分)

打击了欧洲天主教的神权统治;为确立宗教信仰自由的原则奠定了基础;新教登上历史舞台;增强了欧洲民族意识,促进了欧洲民族国家的发展;使语言、文学、艺术、音乐、教育等诸多领域发生了深刻的变化;促进了人民的思想解放;为资本主义发展提供了思想武器。浙江省2009年高考样卷09《历史上重大改革回眸》模块

材料二:北魏迁都后“洛阳大市,周围百里”,“青槐荫陌,绿树垂庭,天下难得之货咸悉在焉。"“葱岭已西至于大秦,百国千城,莫不欢附;商胡贩客日奔塞下。……是以附化之民万有余家。”

——《洛阳伽蓝记》

材料三:孝文帝诏曰:“代人(即鲜卑人)诸胄,先无姓族,虽功贤之胤,混然未分。……其穆、陆等八姓,皆太祖以降,勋著当世,位尽王公,灼然可知者。”

“高祖崩,(元)禧受遗辅政。虽为宰辅之首……而潜受贿赂。禧性骄奢,贪淫财色。……”(士族)“衣被绣绮,车乘鲜丽。犹远有简娉,以姿其情。由是昧求货贿,奴婢千数,田业盐铁,偏于远近。”

——《魏书》

(2)阅读材料二、三,结合所学知识,指出北魏改革之后的社会情况,并根据上述材料谈谈你的看法。(6分)

反映了改革后社会经济发展,都市繁华;疆域辽阔,民族融合;各族间经济文化交流加强。 (3分)同时统治阶级中追逐奢华享乐之风逐渐滋长,腐化之迹可见。(1分)看法:改革应该学习先进文化,同时在学习过程中也要有所鉴别。(2分)2008年高考广东卷历史单科 31(9分)

阅读材料,结合所学知识回答问题

【材料一】北魏建国后明显保留了鲜卑的历史传统,继续沿用村社土地分配原则。永兴五年(413),“徒二万余家于大宁,计口授田。”

——据《魏书》卷三和唐长孺《魏晋南北朝隋唐史三论》。

【材料二】太和九年(485),“下诏均给天下田:诸男夫十五以上,受露田四十亩,妇人二十亩……”。

——《魏书》卷一百一十。

问题:

(1)材料一和材料二中的土地分配方式有何相同之处(2分)

(2)材料二中的土地分配制度经北魏孝文帝推行后,一直沿用到唐代中期。除此之外,北魏孝文帝还推行了那些改革措施(3分)

(3)概括说明北魏孝文帝改革措施的溯源,以及这一改革对后世的影响(4分)

(1)按人口分配土地。

(2)易汉服;改汉姓;说汉话;与汉人通婚;学习汉族典章制度;迁都洛阳。

(3)汉族先进文化;鲜卑民族传统。均田制影响了中国土地制度数百年;其他措施加速了鲜卑汉化,促进了民族融合。2008年高考宁夏文综41(15分)历史上重大改革回眸

材料一 昔彼得为欧洲所摈,易装游法,变政而遂霸大地。日本为俄、美所迫,步武泰西,改弦而雄视东方。此二国者,其始遭削弱与我同,其后的强盛与我异。闻日本地势近我,政俗同我,成效最速,条理尤详,取而用之,尤易措手。

--汤志钧编《康有为政论集》。

(1)根据材料一,概括指出康有为的主要观点。(6分)

俄、日改革,由弱变强;中国应仿效日本,更易见效。材料二 1682--1725年在位的彼得一世,采纳西欧模式,对俄国进行彻底改革。1697-1698年,他率团往德、荷、英考察,学习其政府管理模式和军事技术,大量招募外国专家为俄国服务,对军事、行政体制和生活方式等进行大刀阔斧的改革。期中,强制剪须割袍即是其改革的戏剧性一幕。在当时的俄国,大多数贵族饱食终日,往往懒洋洋地拖着长袍,留着被视为“上帝赐予的装饰品”的大胡须,无所事事。彼得下令:除神职人员外,一律禁止留须,他甚至亲自将贵族的胡子剪掉,还在宴会上亲自剪短贵族的旧式长袍,规定只穿西欧式的短袍。改革引起包括其子阿历克基在内的一些人的反对,几经犹豫后,彼得将儿子处死。“在整个历史上,几乎没有什么恩那个产生如此重大的个人影响······他通过各种方法急切地把一种新的文化强加于俄罗斯,从而为他的帝国确定了未来性质······由于他的努力,俄国显然拜托了孤立的状态······此后,俄国的历史成为欧洲史的一部分,并愈益成为世界史的一部分”。

--摘编自(美)帕尔默等《近现代世界史》。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,说明彼得改革和明治维新的共同之处。(9分)

都是自上而下的改革;向西方学习,涉及政治、经济、军事、文化和社会风俗等各方面;改革成效显著,国力增强,摆脱了封闭与孤立状态。

2007年海南卷29.历史上重大改革回眸(8分)

材料

战国中叶,楚国“大臣太重,封君大众”,他们“上逼主”、“下虐民”,以致“贫国弱兵”。在内外交团的情况下,公元前383年,楚悼王任用吴起进行变法。变法的要点是:限制旧贵族,改变世袭的分封制;“度公族疏远者”,主张对封君的子孙“三世而收爵禄”;减削官吏的禄序,精减裁汰“无能”、“无用”和“不急之官“;下令“贵人往实广虚之地”。吴起变法遭到旧贵族反对。公元前381年,楚悼王死,旧贵族杀害吴起,变法仅进行了一年多时间便中止。(摘编自《中国通史》)

商鞅变法在战国时期各国变法中成效最为显著,变法使秦国日益强大,奠定了统一六国的基础。根据材料与所学知识回答问题。

(1)概括商鞅变法与吴起变法的主要不同之处。(4分)

吴起变法主要是针对时弊,以政治改革为主,(2分)

商鞅变法是全面的改革,建立了较完备的制度。(2分)

(2)分析商鞅变法和吴起变法一成一败的原因。(4分)

商鞅变法历时19年,分先后两次逐步推行,注重取信于民和制度保证。(2分)吴起变法抑制贵族,打击对象明确,但使自己孤立;变法急于求成,时间短暂,许多措施难以实施。(2分)2007年宁夏卷42.历史上的重大改革回眸(15分)

材料一

康有为在受光绪皇帝召见时称:“泰西讲求三百年而治,日本施行三十年而强,吾中国国土之大,人民之众,变法三年,可以自立,此后则蒸蒸日上,富强可驾万国”(摘自《戊戌变法》)

材料二

戊戌变法期间,光绪皇帝工计发布变法诏令184条,包括政治、经济、文化教育等各个方面。对此,时任海关总税务司的赫德指出:“他们把足够的东西不顾它的胃量和消化能力,在三个月之内,都填塞给它吃了。”康有为的《新学伪经考》和《孔子改制考》在思想上引发了极大震动,不仅顽固派坚决反对,而且不少维新派人物如唐才常 黄遵宪也难以接受,帝党领袖翁同龢也斥之为“说经家一野狐也”。因此,他的著作出版不久,即被光绪皇帝下令毁版。(摘自《中华帝国对外关系史》等)

材料三

戊戌变政,首在裁官。京师闲散衙门被裁者不下十余处,连带关系因之失职失业者将及万人,朝野震骇,颇有民不聊生之戚。(摘自《梦蕉亭杂记》)

回答下列问题。(15分)

(1)根据上述材料并结合所学知识,指出康有为希望“变法三年可以自立”的历史背景。(5分)

西方和日本变革取得成功;甲午战败,中国民族危机加深;康有为希望通过变法,独立自强,尽快摆脱被瓜分的命运。

(2)戊戌变法的失败有多方面的原因。根据上述材料,分析维新派在变法中的失误之处。(10分)

变法过程中急于求成;变法内容上贪大求全;触动了既得利益者,树敌太多;变法理论有偏激之处,内部意见分歧。2008年高考海南历史29.历史上重大改革回眸(8分)

材料

在奥斯曼土耳其帝国时期,圆柱形红色礼拜帽是神圣的宗教和帝国的象征。1923年土耳其共和国建立,凯末尔担任总统,选择了具有西方色彩的现代化道路,推行改革,但遇到巨大阻力。1925年凯末尔下令,禁止戴传统的土耳其礼拜帽,改戴欧式礼帽。但这一禁令受到广泛抵制,随后政府规定戴土耳其礼拜帽有罪。此举引起强烈不满,在一些地方甚至引发公开抗议和骚乱,但均被凯末尔镇压,有些人被处以绞刑。经过凯末尔政府一段时期的强力推行,终于有不少人开始戴欧式礼帽,从而告别传统的土耳其礼拜帽。

——摘编自刘易斯《现代土耳其的兴起》

(1)结合材料和所学知识,说明服饰变化与社会变革的关系。(2分)

(2)分析凯末尔政府禁戴礼拜帽与辛亥革命后中国剪辫运动的异同。(6分)

答案要点:

(1)服饰变化反映了社会变革,有助于社会变革;社会变革带动服饰变化(2分)

(2)同:发生于社会大变革时期;辫子和礼拜帽都被视为旧时代的象征;政府采取强制性措施;意在加速社会变革。(4分)

异:前者侧重于改变传统习俗以利于学习西方;后者主要针对国内民族压迫(2分)。2008年全国普通高考江苏单科历史D、【世界文化遗产荟萃】(12分)

阅读下列材料

材料一 注意到文化遗产和自然遗产越来越受到破坏的威胁,……考虑到鉴于威胁这类遗产的新危险的规模和严重性,整个国际社会有责任通过提供集体性援助来参与保护具有突出的普遍价值的文化和自然遗产;这种援助尽管不能代替有关国家采取的行动,但将成为它的有效补充。

——《保护世界文化和自然遗产公约》。

材料二 从7月1日起,九寨沟将实行游客限量入景区制;…… 九寨沟由此成为全国第一个对游客实行限量入内的景区。九寨沟管理局葛立局长告诉记者,作出这一“限客”决定后.九寨沟仅门票收入一项,高峰期每日将减少收入一百万元以上。但是,为了保护好九寨沟这个不可再生的世界自然遣产.菅理局下决心采取限量措施。

——《华西都市报》(2001年6月25日)。

材料三 泰山的一些地方官员竟然提出“把风景的泰山,改造成经济的泰山”、把“岱顶建成热闹非凡的天上城市”等口号。于是,三条索道和一条公路真的把泰山变成了“经济山”,不仅有宾馆、饭店.还有娱乐城、电影院,非遗产商业建筑远远超过遗产建筑。如今,空中索道来来往往,大量游客纷至沓来,自然景观面目全非,泰山如同带上了沉重的镣铐。

——《泰山的镣铐》。材料四 我国云南省原来地处偏僻的丽江城.自从1997年被列入《世界遗产名录》后,招来了来自全世界的旅游观光者,每年有200万以上,年经济收入增加10多亿元,以旅游业为主的第三产业增长到占国民生产总值的50%左右。

——余晋岳《世界文化与自然遗产手册》。

请回答:

(I)依据材料一,并结合所学知识,说说为什么要保护世界遗产?世界遗产的保护原则是什么?(5分)

(2)九寨沟与泰山都是世界遗产,依据材料二、三分析两地管理部门对待世界遗产不同态度的原因。(4分)

(3)依据材料三、四,分析旅游业与世界遗产保护之间的关系,你能从中得出什么启示?(3分)

D.答案要点:(共12分)

(1)世界遗产是人类历史文化的载体(世界遗产是人类在社会发展中留下的不朽足迹);世界遗产是不同民族、不同国家进行交流、学习的宝贵资源(世界遗产表现出世界历史发展进程中各种文明的交流及影响);世界遗产遭到威胁和破坏的程度日益严重。

真实性原则与完整性原则(文化与自然协调一致的原则)。

(2)前者:将遗产保护置于优先地位.其次再考虑经济利益.

后者:过度追求经济利益,从而忽视了对遗产的保护。

(3)旅游业与世界遗产保护之问存在着辩证统一关系:一方面,世界遗产推动了旅游业的发展;另一方面,在经济利益驱动下过度的旅游开发对世界遗产造成威胁和破坏。要妥善处理好经济利益与世界遗产保护之间的关系。

2007年山东高考试题33.(10分)【历史――历史上重大改革回眸】

王安石变法在历史上产生了重大影响,人们对此却评价不一。阅读材料,回答问题。

材料一 今介甫为政……士吏兵农工商僧道无一人得袭故而守常者,纷纷扰扰,莫安其居……

――司马光《家传集》

材料二 司马光:“治天下譬如居室,敝则修之,非大坏则不更造也。”

――《宋史》

材料三 宋太傅荆国王文公安石,适应于时代之。其良法美意往往传诸今日莫之能废……

――梁启超《王安石评传》

(1)王安石针对“士、兵、农、商”的改革措施有哪些(每项各举一条)?(4分)

士:改革科举制度;农:青苗法、募役法、农田水利法、方田均税法;

兵:将兵法、保甲法、保马法; 商:市易法、均输法。

(2)结合王安石变法的相关知识,谈谈你对材料二、三中“非大坏则不更造”和“适应于时代”的理解。(6分)

“非大坏则不更造”指司马光反对王安石变法,维护旧制;

“适应于时代”指梁启超肯定王安石变法,主张变革。

阅读下列材料

材料一:高祖(孝文帝)初谋南迁,恐众心恋旧,乃示为大惧,因以胁定群情。外谋南伐,其实迁也。旧人怀土,多所不愿,内惮南征,无敢言者。于是定都洛阳。

——《魏书》

(1)依据材料一及所学知识,分析北魏孝文帝迁都的原因。(4分)

政治上,迁都洛阳有利于加强对中原的统治,同时也可以减少改革的阻力;经济上,洛阳交通通畅、经济繁荣,而旧都平城经济落后闭塞;军事上,旧都平城北有强敌柔然,很不安全,而洛阳不仅远离边患,且有利于经略南方;文化上,有助于更好地改易风俗。(4分)

浙江省2009年高考样卷10《世界文化遗产荟萃》模块(10分)

人类在漫长的演进历程中创造了辉煌璀璨的文化,留下了无数优秀的文化遗产。请阅读下列材料

(1)结合所学知识,说明雅典卫城雕像和秦陵兵马俑的主要艺术特色,并揭示其文化精神内涵。(6分)

秦陵兵马俑体现了一种气吞山河、庄严凝重的艺术震撼力,是两千多年前秦军威武雄壮军阵场面的真实刻画,反映了专制主义中央集权制度下的专制帝王大一统政治意志。 (3分)雅典卫城雕像的艺术魅力更多地表现在细腻、精致、华美,崇尚人体美,人体结构的艺术表现技巧高超,体现了一种古希腊奴隶制民主政治基础上的人文精神内涵。(3分)

(2)有人建议对雅典卫城雕像的残破部分进行修补完整,还有人建议对出土褪色的秦陵兵马俑重新着色。你赞成这些建议吗?请说明理由。(4分)

不赞成。(1分)

雅典卫城和秦陵兵马俑都属于世界文化遗产,世界文化遗产的保护原则是真实性与完整性,因此反对对文化遗产本身作任何的改动,反对不必要的“修复”。 (3分)

2007广东卷(单科历史)31.(9分)

16世纪对教会的反叛,以其世俗主义标志着近代的开端。

—据(美)约翰·巴克勒等:《西方社会史》

请结合所学知识回答:

(1)“16世纪对教会的反叛”,在欧洲以德意志、瑞士和英国的宗教改革为典型。三国宗教改革的发动者分别谁?(3分) 马丁?路德、加尔文、亨利八世。

(2)16世纪的宗教改革有何历史意义?(6分)

打击了欧洲天主教的神权统治;为确立宗教信仰自由的原则奠定了基础;新教登上历史舞台;增强了欧洲民族意识,促进了欧洲民族国家的发展;使语言、文学、艺术、音乐、教育等诸多领域发生了深刻的变化;促进了人民的思想解放;为资本主义发展提供了思想武器。浙江省2009年高考样卷09《历史上重大改革回眸》模块

材料二:北魏迁都后“洛阳大市,周围百里”,“青槐荫陌,绿树垂庭,天下难得之货咸悉在焉。"“葱岭已西至于大秦,百国千城,莫不欢附;商胡贩客日奔塞下。……是以附化之民万有余家。”

——《洛阳伽蓝记》

材料三:孝文帝诏曰:“代人(即鲜卑人)诸胄,先无姓族,虽功贤之胤,混然未分。……其穆、陆等八姓,皆太祖以降,勋著当世,位尽王公,灼然可知者。”

“高祖崩,(元)禧受遗辅政。虽为宰辅之首……而潜受贿赂。禧性骄奢,贪淫财色。……”(士族)“衣被绣绮,车乘鲜丽。犹远有简娉,以姿其情。由是昧求货贿,奴婢千数,田业盐铁,偏于远近。”

——《魏书》

(2)阅读材料二、三,结合所学知识,指出北魏改革之后的社会情况,并根据上述材料谈谈你的看法。(6分)

反映了改革后社会经济发展,都市繁华;疆域辽阔,民族融合;各族间经济文化交流加强。 (3分)同时统治阶级中追逐奢华享乐之风逐渐滋长,腐化之迹可见。(1分)看法:改革应该学习先进文化,同时在学习过程中也要有所鉴别。(2分)2008年高考广东卷历史单科 31(9分)

阅读材料,结合所学知识回答问题

【材料一】北魏建国后明显保留了鲜卑的历史传统,继续沿用村社土地分配原则。永兴五年(413),“徒二万余家于大宁,计口授田。”

——据《魏书》卷三和唐长孺《魏晋南北朝隋唐史三论》。

【材料二】太和九年(485),“下诏均给天下田:诸男夫十五以上,受露田四十亩,妇人二十亩……”。

——《魏书》卷一百一十。

问题:

(1)材料一和材料二中的土地分配方式有何相同之处(2分)

(2)材料二中的土地分配制度经北魏孝文帝推行后,一直沿用到唐代中期。除此之外,北魏孝文帝还推行了那些改革措施(3分)

(3)概括说明北魏孝文帝改革措施的溯源,以及这一改革对后世的影响(4分)

(1)按人口分配土地。

(2)易汉服;改汉姓;说汉话;与汉人通婚;学习汉族典章制度;迁都洛阳。

(3)汉族先进文化;鲜卑民族传统。均田制影响了中国土地制度数百年;其他措施加速了鲜卑汉化,促进了民族融合。2008年高考宁夏文综41(15分)历史上重大改革回眸

材料一 昔彼得为欧洲所摈,易装游法,变政而遂霸大地。日本为俄、美所迫,步武泰西,改弦而雄视东方。此二国者,其始遭削弱与我同,其后的强盛与我异。闻日本地势近我,政俗同我,成效最速,条理尤详,取而用之,尤易措手。

--汤志钧编《康有为政论集》。

(1)根据材料一,概括指出康有为的主要观点。(6分)

俄、日改革,由弱变强;中国应仿效日本,更易见效。材料二 1682--1725年在位的彼得一世,采纳西欧模式,对俄国进行彻底改革。1697-1698年,他率团往德、荷、英考察,学习其政府管理模式和军事技术,大量招募外国专家为俄国服务,对军事、行政体制和生活方式等进行大刀阔斧的改革。期中,强制剪须割袍即是其改革的戏剧性一幕。在当时的俄国,大多数贵族饱食终日,往往懒洋洋地拖着长袍,留着被视为“上帝赐予的装饰品”的大胡须,无所事事。彼得下令:除神职人员外,一律禁止留须,他甚至亲自将贵族的胡子剪掉,还在宴会上亲自剪短贵族的旧式长袍,规定只穿西欧式的短袍。改革引起包括其子阿历克基在内的一些人的反对,几经犹豫后,彼得将儿子处死。“在整个历史上,几乎没有什么恩那个产生如此重大的个人影响······他通过各种方法急切地把一种新的文化强加于俄罗斯,从而为他的帝国确定了未来性质······由于他的努力,俄国显然拜托了孤立的状态······此后,俄国的历史成为欧洲史的一部分,并愈益成为世界史的一部分”。

--摘编自(美)帕尔默等《近现代世界史》。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,说明彼得改革和明治维新的共同之处。(9分)

都是自上而下的改革;向西方学习,涉及政治、经济、军事、文化和社会风俗等各方面;改革成效显著,国力增强,摆脱了封闭与孤立状态。

2007年海南卷29.历史上重大改革回眸(8分)

材料

战国中叶,楚国“大臣太重,封君大众”,他们“上逼主”、“下虐民”,以致“贫国弱兵”。在内外交团的情况下,公元前383年,楚悼王任用吴起进行变法。变法的要点是:限制旧贵族,改变世袭的分封制;“度公族疏远者”,主张对封君的子孙“三世而收爵禄”;减削官吏的禄序,精减裁汰“无能”、“无用”和“不急之官“;下令“贵人往实广虚之地”。吴起变法遭到旧贵族反对。公元前381年,楚悼王死,旧贵族杀害吴起,变法仅进行了一年多时间便中止。(摘编自《中国通史》)

商鞅变法在战国时期各国变法中成效最为显著,变法使秦国日益强大,奠定了统一六国的基础。根据材料与所学知识回答问题。

(1)概括商鞅变法与吴起变法的主要不同之处。(4分)

吴起变法主要是针对时弊,以政治改革为主,(2分)

商鞅变法是全面的改革,建立了较完备的制度。(2分)

(2)分析商鞅变法和吴起变法一成一败的原因。(4分)

商鞅变法历时19年,分先后两次逐步推行,注重取信于民和制度保证。(2分)吴起变法抑制贵族,打击对象明确,但使自己孤立;变法急于求成,时间短暂,许多措施难以实施。(2分)2007年宁夏卷42.历史上的重大改革回眸(15分)

材料一

康有为在受光绪皇帝召见时称:“泰西讲求三百年而治,日本施行三十年而强,吾中国国土之大,人民之众,变法三年,可以自立,此后则蒸蒸日上,富强可驾万国”(摘自《戊戌变法》)

材料二

戊戌变法期间,光绪皇帝工计发布变法诏令184条,包括政治、经济、文化教育等各个方面。对此,时任海关总税务司的赫德指出:“他们把足够的东西不顾它的胃量和消化能力,在三个月之内,都填塞给它吃了。”康有为的《新学伪经考》和《孔子改制考》在思想上引发了极大震动,不仅顽固派坚决反对,而且不少维新派人物如唐才常 黄遵宪也难以接受,帝党领袖翁同龢也斥之为“说经家一野狐也”。因此,他的著作出版不久,即被光绪皇帝下令毁版。(摘自《中华帝国对外关系史》等)

材料三

戊戌变政,首在裁官。京师闲散衙门被裁者不下十余处,连带关系因之失职失业者将及万人,朝野震骇,颇有民不聊生之戚。(摘自《梦蕉亭杂记》)

回答下列问题。(15分)

(1)根据上述材料并结合所学知识,指出康有为希望“变法三年可以自立”的历史背景。(5分)

西方和日本变革取得成功;甲午战败,中国民族危机加深;康有为希望通过变法,独立自强,尽快摆脱被瓜分的命运。

(2)戊戌变法的失败有多方面的原因。根据上述材料,分析维新派在变法中的失误之处。(10分)

变法过程中急于求成;变法内容上贪大求全;触动了既得利益者,树敌太多;变法理论有偏激之处,内部意见分歧。2008年高考海南历史29.历史上重大改革回眸(8分)

材料

在奥斯曼土耳其帝国时期,圆柱形红色礼拜帽是神圣的宗教和帝国的象征。1923年土耳其共和国建立,凯末尔担任总统,选择了具有西方色彩的现代化道路,推行改革,但遇到巨大阻力。1925年凯末尔下令,禁止戴传统的土耳其礼拜帽,改戴欧式礼帽。但这一禁令受到广泛抵制,随后政府规定戴土耳其礼拜帽有罪。此举引起强烈不满,在一些地方甚至引发公开抗议和骚乱,但均被凯末尔镇压,有些人被处以绞刑。经过凯末尔政府一段时期的强力推行,终于有不少人开始戴欧式礼帽,从而告别传统的土耳其礼拜帽。

——摘编自刘易斯《现代土耳其的兴起》

(1)结合材料和所学知识,说明服饰变化与社会变革的关系。(2分)

(2)分析凯末尔政府禁戴礼拜帽与辛亥革命后中国剪辫运动的异同。(6分)

答案要点:

(1)服饰变化反映了社会变革,有助于社会变革;社会变革带动服饰变化(2分)

(2)同:发生于社会大变革时期;辫子和礼拜帽都被视为旧时代的象征;政府采取强制性措施;意在加速社会变革。(4分)

异:前者侧重于改变传统习俗以利于学习西方;后者主要针对国内民族压迫(2分)。2008年全国普通高考江苏单科历史D、【世界文化遗产荟萃】(12分)

阅读下列材料

材料一 注意到文化遗产和自然遗产越来越受到破坏的威胁,……考虑到鉴于威胁这类遗产的新危险的规模和严重性,整个国际社会有责任通过提供集体性援助来参与保护具有突出的普遍价值的文化和自然遗产;这种援助尽管不能代替有关国家采取的行动,但将成为它的有效补充。

——《保护世界文化和自然遗产公约》。

材料二 从7月1日起,九寨沟将实行游客限量入景区制;…… 九寨沟由此成为全国第一个对游客实行限量入内的景区。九寨沟管理局葛立局长告诉记者,作出这一“限客”决定后.九寨沟仅门票收入一项,高峰期每日将减少收入一百万元以上。但是,为了保护好九寨沟这个不可再生的世界自然遣产.菅理局下决心采取限量措施。

——《华西都市报》(2001年6月25日)。

材料三 泰山的一些地方官员竟然提出“把风景的泰山,改造成经济的泰山”、把“岱顶建成热闹非凡的天上城市”等口号。于是,三条索道和一条公路真的把泰山变成了“经济山”,不仅有宾馆、饭店.还有娱乐城、电影院,非遗产商业建筑远远超过遗产建筑。如今,空中索道来来往往,大量游客纷至沓来,自然景观面目全非,泰山如同带上了沉重的镣铐。

——《泰山的镣铐》。材料四 我国云南省原来地处偏僻的丽江城.自从1997年被列入《世界遗产名录》后,招来了来自全世界的旅游观光者,每年有200万以上,年经济收入增加10多亿元,以旅游业为主的第三产业增长到占国民生产总值的50%左右。

——余晋岳《世界文化与自然遗产手册》。

请回答:

(I)依据材料一,并结合所学知识,说说为什么要保护世界遗产?世界遗产的保护原则是什么?(5分)

(2)九寨沟与泰山都是世界遗产,依据材料二、三分析两地管理部门对待世界遗产不同态度的原因。(4分)

(3)依据材料三、四,分析旅游业与世界遗产保护之间的关系,你能从中得出什么启示?(3分)

D.答案要点:(共12分)

(1)世界遗产是人类历史文化的载体(世界遗产是人类在社会发展中留下的不朽足迹);世界遗产是不同民族、不同国家进行交流、学习的宝贵资源(世界遗产表现出世界历史发展进程中各种文明的交流及影响);世界遗产遭到威胁和破坏的程度日益严重。

真实性原则与完整性原则(文化与自然协调一致的原则)。

(2)前者:将遗产保护置于优先地位.其次再考虑经济利益.

后者:过度追求经济利益,从而忽视了对遗产的保护。

(3)旅游业与世界遗产保护之问存在着辩证统一关系:一方面,世界遗产推动了旅游业的发展;另一方面,在经济利益驱动下过度的旅游开发对世界遗产造成威胁和破坏。要妥善处理好经济利益与世界遗产保护之间的关系。

2007年山东高考试题33.(10分)【历史――历史上重大改革回眸】

王安石变法在历史上产生了重大影响,人们对此却评价不一。阅读材料,回答问题。

材料一 今介甫为政……士吏兵农工商僧道无一人得袭故而守常者,纷纷扰扰,莫安其居……

――司马光《家传集》

材料二 司马光:“治天下譬如居室,敝则修之,非大坏则不更造也。”

――《宋史》

材料三 宋太傅荆国王文公安石,适应于时代之。其良法美意往往传诸今日莫之能废……

――梁启超《王安石评传》

(1)王安石针对“士、兵、农、商”的改革措施有哪些(每项各举一条)?(4分)

士:改革科举制度;农:青苗法、募役法、农田水利法、方田均税法;

兵:将兵法、保甲法、保马法; 商:市易法、均输法。

(2)结合王安石变法的相关知识,谈谈你对材料二、三中“非大坏则不更造”和“适应于时代”的理解。(6分)

“非大坏则不更造”指司马光反对王安石变法,维护旧制;

“适应于时代”指梁启超肯定王安石变法,主张变革。

同课章节目录