人教部编版七年级下册历史第三单元第14课明朝的统治(共33张PPT)

文档属性

| 名称 | 人教部编版七年级下册历史第三单元第14课明朝的统治(共33张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 5.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2019-02-27 22:14:50 | ||

图片预览

文档简介

课件34张PPT。 第14课

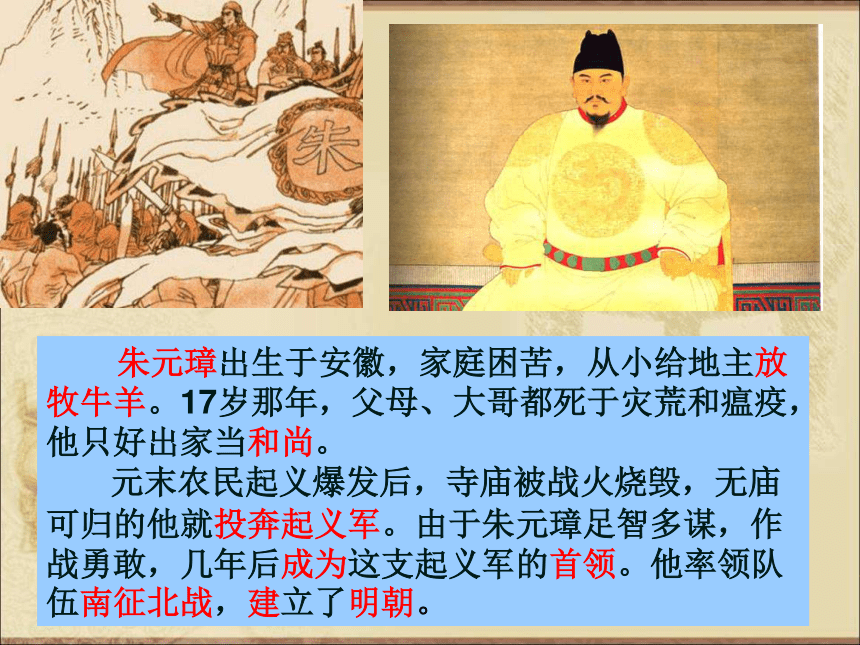

明朝的统治第三单元 明清时期 朱元璋出生于安徽,家庭困苦,从小给地主放牧牛羊。17岁那年,父母、大哥都死于灾荒和瘟疫,他只好出家当和尚。

元末农民起义爆发后,寺庙被战火烧毁,无庙可归的他就投奔起义军。由于朱元璋足智多谋,作战勇敢,几年后成为这支起义军的首领。他率领队伍南征北战,建立了明朝。朱元璋其人其事

朱元璋是大明朝的开国皇帝,是继汉高祖刘邦以来第二位平民出身的君主。

他和秦始皇一样,给后世留下了严重的“相貌疑云”。不管他长得丑与帅,他的聪慧、胆识和做出的贡献,是我们毋庸置疑的。

演过朱元璋的演员很多,有帅气的,也有一般人,这也是迎合了历史遗留的问题,随世人说去吧,他自逍遥。胡军版 陈宝国版 高强版李立群版彩蛋不会少哦!张铁林版严屹宽版 最后奉送朱元璋大军帖真迹,这绝对是一个勤学好问的人,在古代那么艰苦地,又忙碌的条件下,还能写一手看得过去的字,值得我们给他点个赞!学习目标 1.了解明朝的建立,掌握明朝加强君权的具体措施;掌握“八股取士”。

2.掌握明朝的经济发展状况;

3.正确理解皇帝专权的弊端。

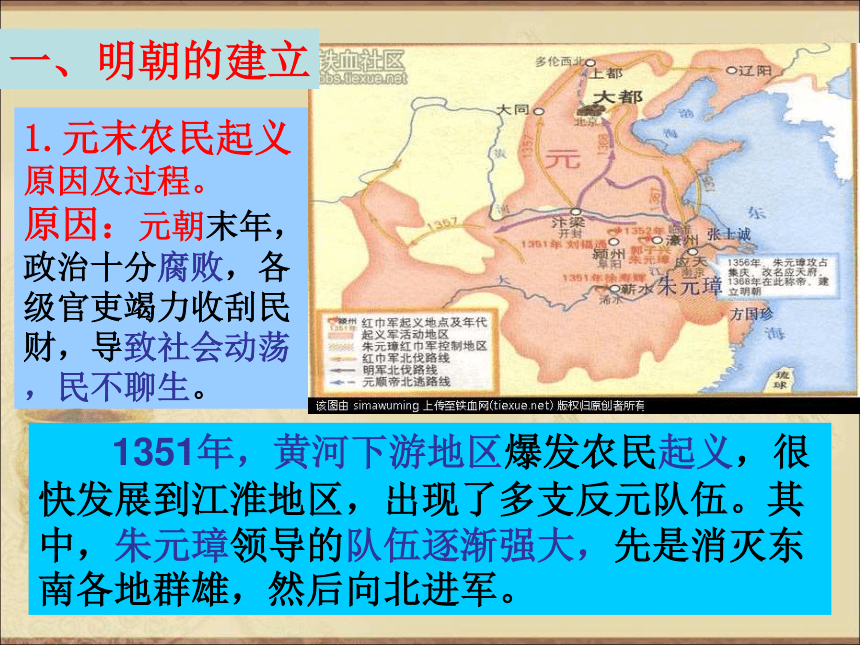

4.重难点:重点:明朝加强君权措施;难点:八股取士。1.元末农民起义

原因及过程。

原因:元朝末年,政治十分腐败,各级官吏竭力收刮民财,导致社会动荡,民不聊生。一、明朝的建立 1351年,黄河下游地区爆发农民起义,很快发展到江淮地区,出现了多支反元队伍。其中,朱元璋领导的队伍逐渐强大,先是消灭东南各地群雄,然后向北进军。时间:

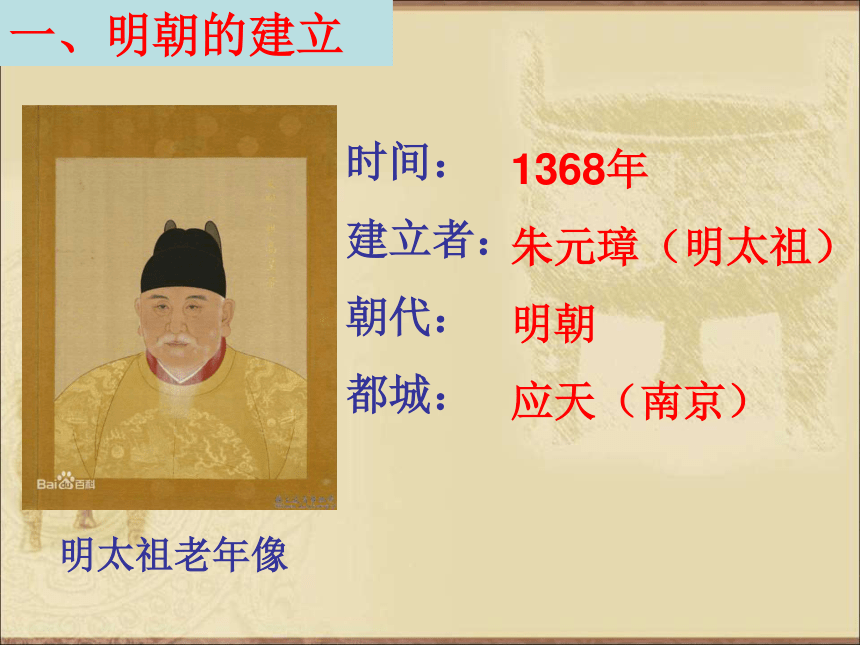

建立者:

朝代:

都城:一、明朝的建立明太祖老年像1368年

朱元璋(明太祖)

明朝

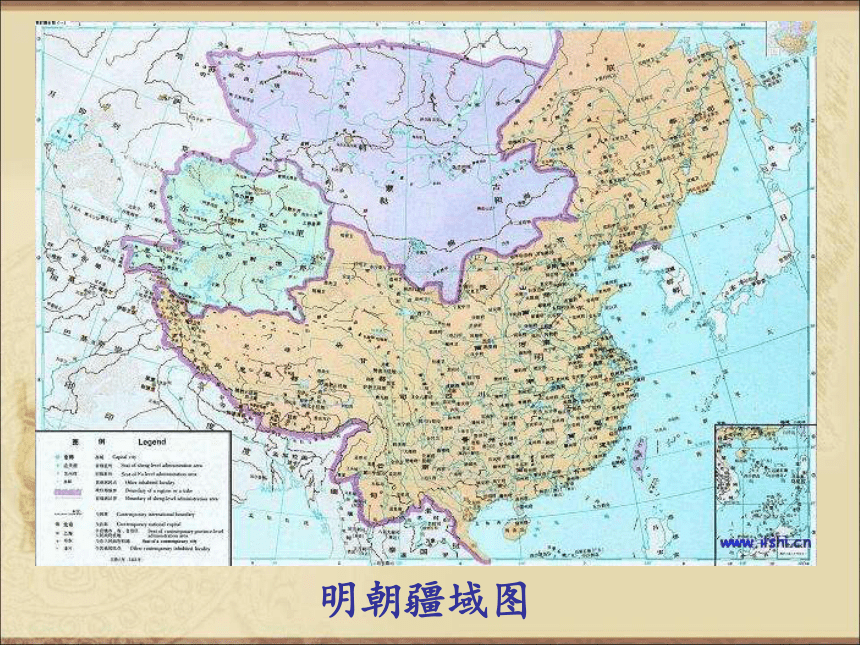

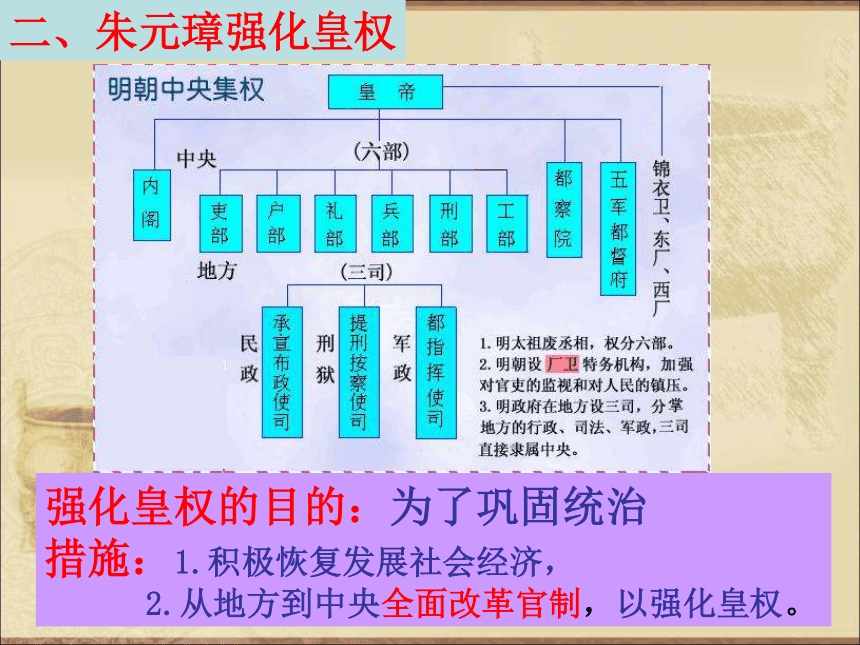

应天(南京)明朝疆域图强化皇权的目的:为了巩固统治

措施:1.积极恢复发展社会经济,

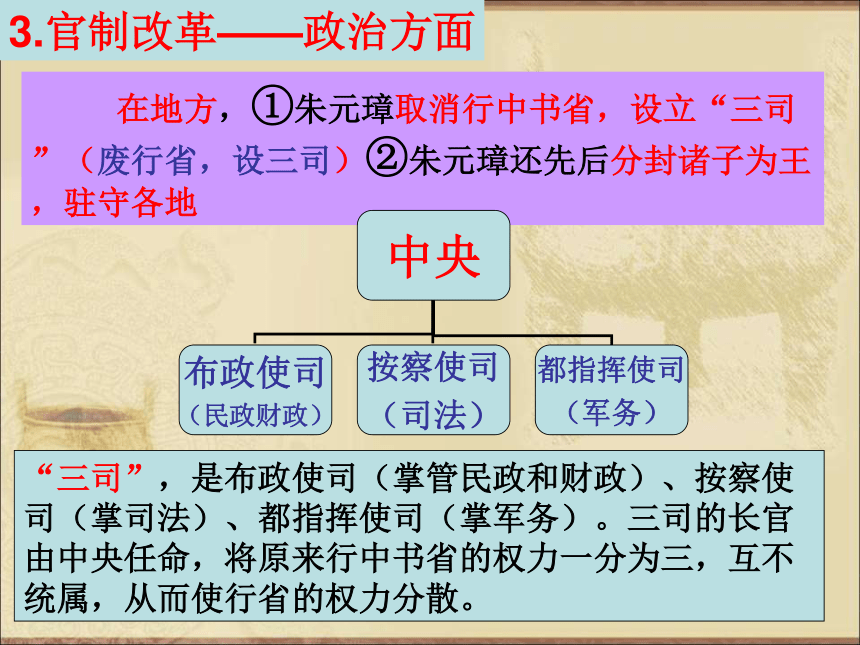

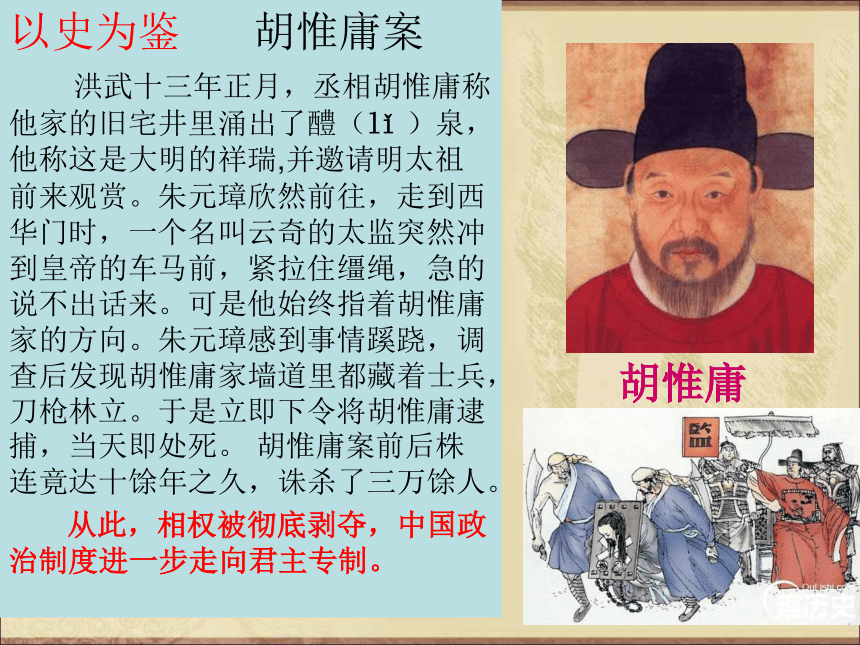

2.从地方到中央全面改革官制,以强化皇权。二、朱元璋强化皇权3.官制改革——政治方面 在地方,①朱元璋取消行中书省,设立“三司”(废行省,设三司)②朱元璋还先后分封诸子为王,驻守各地“三司”,是布政使司(掌管民政和财政)、按察使司(掌司法)、都指挥使司(掌军务)。三司的长官由中央任命,将原来行中书省的权力一分为三,互不统属,从而使行省的权力分散。以史为鉴 胡惟庸案

洪武十三年正月,丞相胡惟庸称他家的旧宅井里涌出了醴(lǐ )泉,他称这是大明的祥瑞,并邀请明太祖前来观赏。朱元璋欣然前往,走到西华门时,一个名叫云奇的太监突然冲到皇帝的车马前,紧拉住缰绳,急的说不出话来。可是他始终指着胡惟庸家的方向。朱元璋感到事情蹊跷,调查后发现胡惟庸家墙道里都藏着士兵,刀枪林立。于是立即下令将胡惟庸逮捕,当天即处死。 胡惟庸案前后株连竟达十馀年之久,诛杀了三万馀人。

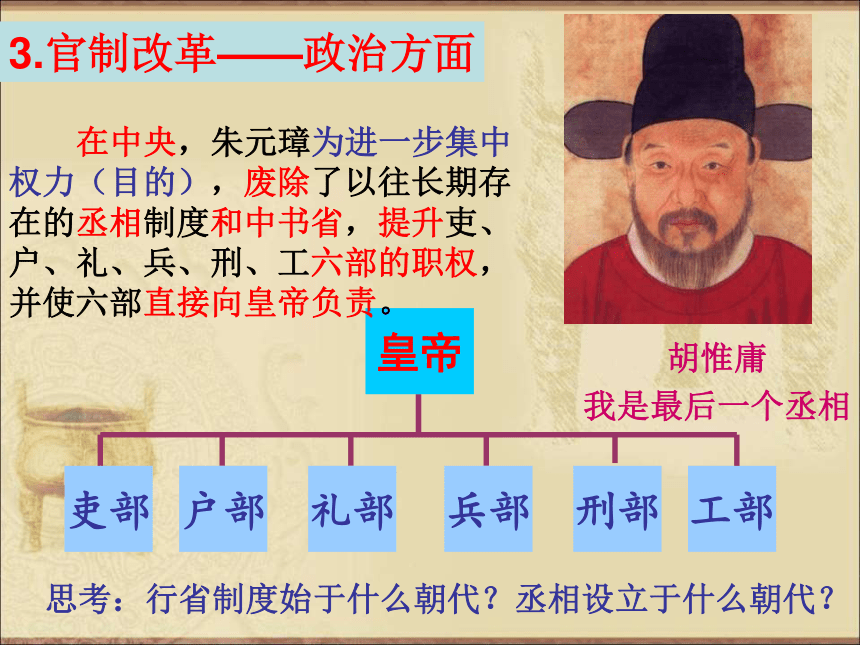

从此,相权被彻底剥夺,中国政治制度进一步走向君主专制。胡惟庸胡惟庸3.官制改革——政治方面工部刑部兵部礼部户部吏部皇帝 在中央,朱元璋为进一步集中权力(目的),废除了以往长期存在的丞相制度和中书省,提升吏、户、礼、兵、刑、工六部的职权,并使六部直接向皇帝负责。胡惟庸

我是最后一个丞相思考:行省制度始于什么朝代?丞相设立于什么朝代?丞相上朝仪式的变化坐站跪 为分散兵权(目的),朱元璋把原来的大都督府分为中、左、右、前、后五军都督府,将军队调动和武官任命的权力统归兵部,这样皇帝就直接掌握了军事大权(作用)。3.官制改革——军事方面明朝地方军事机构设置 朱元璋独揽大权以后,每天都要处理很多公务,即使日理万机也难以应付。他曾下令设置四辅官,以辅佐皇帝,但不成功。后来,明成祖建立内阁,帮助皇帝批阅文件,处理政务。相关史事 想一想,朱元璋对地方和中央官制的改动,最突出的特点是什么?

答:在地方,他取消行中书省,设立“三司”,将原来的行中书省权力一分为三,互不统属,使行省权力分散;在中央,他废除了以往长期存在的丞相制度和中书省,提升了六部职权,并使六部直接向皇帝负责;他的都督府将军队调动和武官任命的权力统归兵部,皇帝直接掌握军事大权。问题思考 以后子孙做皇帝时,“并不许立丞相。臣下敢有奏请设立者,文武群臣即时劾奏,处以重刑”。

——《明太祖实录》

朱元璋立下这条“祖训”的目的何在?

目的:强化皇权,巩固统治。材料研读 锦衣卫印二、朱元璋强化皇权锦衣腰牌4.设立厂卫特务机构

为监视官民(目的),朱元璋还设立了由皇帝直接指挥的锦衣卫,掌管侍卫、缉捕、刑狱诸事,保护皇帝,镇压官民。后来,明成祖又成立了同类机构东厂。这两个机构合称“厂卫”,成为皇帝的耳目和爪牙。

锦衣卫特务机构

职能:监视臣民。

特点:由皇帝直接指挥,不受法律的约束。东厂,明成祖在北京东安门北东厂胡同成立的特务机构,由宦官负责,权力在锦衣卫之上。东厂腰牌课外阅读钱宰玩牌

有个很有名的故事。洪武年间,吏部侍郎钱宰见朱元璋,朱元璋问他昨晚干什么了,这官员说,和同僚玩牌,可是丢了牌,结果不欢而散。结果朱元璋拿出了一张牌,钱宰一看,正是丢了的那张。也就是说,你不知道当时打牌的那些哥们哪个是锦衣卫。很可能你手下人就是锦衣卫,这都无法得知。皇帝

安然朝中坐,

却知天下事。我无孔不入,无所不在!5.一系列改革措施的影响(或作用)

地方和中央的各个部门,既互不统属,又互相牵制,各自直接向皇帝负责,这样就使皇权高度集中,君主专制大为加强。明朝科考图1.考试范围和答题标准

①背景:提倡尊孔崇儒

目的:加强对思想的控制

②考试范围:明朝严格规定考试的题目必须来自“四书”“五经”;

③答题标准:考生对题目的解释,必须是以朱熹的《四书集注》为标准,不得自己随意发挥。三、科举考试的变化四书五经 2.答题格式

明朝对考试答卷的文体格式、段落划分,都有严格的规定,要求答卷由八个部分组成,其中后四个部分为主体,每部分要有两股对仗的文字,因此称为“八股文”。

(图为考场和看榜图) 所谓八股文,每篇由破题、承题、起讲、入题、出题、起股、中股、后股、束股、落下十个部分组成。三、科举考试的变化 八股文之害,等于焚书,而败坏人材有甚于咸阳之郊所坑者但四百六十余人也。 ——顾炎武八股取士的最大危害在于:

钳制了思想,抑制了人们的创造性思维。3.“八股取士”的影响 积极:考试形式标准化,利于规范考试。

消极:禁锢了知识分子的思想,不利于社会的进步。四、经济的发展 明朝时,农业、手工业和商业,在前代的基础上继续发展。(概况)

1.农业的发展表现

明代引进了原产于南美洲的玉米、甘薯、马铃薯、花生和向日葵等。玉米 甘薯 马铃薯西红柿 辣椒

花生 向日葵四、经济的发展2.手工业的发展

棉纺织业在明代已从南方推向北方,南北方都涌现出一批棉纺织业基地。

苏州是明代的丝织业中心。

景德镇是全国的制瓷中心,所产的青花瓷器,造型多样,花纹优美,畅销海内外。丝织品山茶禽鸟图

景德镇青花瓷明嘉靖青花花

鸟纹梅瓶 明缂丝仇英水

阁鸣琴图局部 明缂丝宜春

帖子嵗朝图 3.商品经济的活跃(图为北京城《皇都积胜图》)

明朝的商品经济,也相当活跃。北京和南京是全国性的商贸城市,还出现了数十座较大的商业城市。许多富人携带重金,积极从事商贸活动,出现了有名的商帮,如山西的晋商、安徽的徽商。上面两图晋商故里,下面两图微商故里 1.想一想,朱元璋废除丞相,强化皇权,这一举措有什么利弊得失?课后活动利:有利于防止权臣专政,强化皇权,巩固中央集权统治;在一段时间内暂时缓和了社会矛盾,稳定了社会秩序,为明初经济的恢复和发展创造了条件,并起到了维护我国统一多民族国家的作用;

弊:废丞相后,六部直接对皇帝负责,皇权空前加强名全国政务最后都集中在皇帝身上,遇到了重大问题无处商量;军国大事由皇帝有人来裁决,决策难免失误,缺少制约皇权的机制,社稷的兴衰维系于皇帝的个人素质,不利于国家和政府效能,影响了社会的进步和发展。负面影响:对教育,许多读书人只知埋头苦读经书以此进入仕途,不讲求实际学问,束缚了知识分子的思想,不利于知识创新,更不利于创新人才的培养,;对选官,不利于培养真正对国家有用的建设型人才,人们考中做官后,大都成为皇帝的忠实奴仆。2.议一议,八股取士对教育、选官等方面造成什么样的负面影响?朱元璋强化皇权明朝的建立考试内容:四书、五经科举考试的变化答题观点:《四书集注》1368年朱元璋建明朝,定都应天厂卫制度:锦衣卫和东厂在地方:废行中书省,设三司在中央:废丞相和中书省,权分六部答题格式:八股文经济的

发展农业:引进原产美洲的农作物手工业:棉纺织业;制瓷业(景德镇青花瓷)商业:商帮出现(晋商、徽商)明朝的统治

明朝的统治第三单元 明清时期 朱元璋出生于安徽,家庭困苦,从小给地主放牧牛羊。17岁那年,父母、大哥都死于灾荒和瘟疫,他只好出家当和尚。

元末农民起义爆发后,寺庙被战火烧毁,无庙可归的他就投奔起义军。由于朱元璋足智多谋,作战勇敢,几年后成为这支起义军的首领。他率领队伍南征北战,建立了明朝。朱元璋其人其事

朱元璋是大明朝的开国皇帝,是继汉高祖刘邦以来第二位平民出身的君主。

他和秦始皇一样,给后世留下了严重的“相貌疑云”。不管他长得丑与帅,他的聪慧、胆识和做出的贡献,是我们毋庸置疑的。

演过朱元璋的演员很多,有帅气的,也有一般人,这也是迎合了历史遗留的问题,随世人说去吧,他自逍遥。胡军版 陈宝国版 高强版李立群版彩蛋不会少哦!张铁林版严屹宽版 最后奉送朱元璋大军帖真迹,这绝对是一个勤学好问的人,在古代那么艰苦地,又忙碌的条件下,还能写一手看得过去的字,值得我们给他点个赞!学习目标 1.了解明朝的建立,掌握明朝加强君权的具体措施;掌握“八股取士”。

2.掌握明朝的经济发展状况;

3.正确理解皇帝专权的弊端。

4.重难点:重点:明朝加强君权措施;难点:八股取士。1.元末农民起义

原因及过程。

原因:元朝末年,政治十分腐败,各级官吏竭力收刮民财,导致社会动荡,民不聊生。一、明朝的建立 1351年,黄河下游地区爆发农民起义,很快发展到江淮地区,出现了多支反元队伍。其中,朱元璋领导的队伍逐渐强大,先是消灭东南各地群雄,然后向北进军。时间:

建立者:

朝代:

都城:一、明朝的建立明太祖老年像1368年

朱元璋(明太祖)

明朝

应天(南京)明朝疆域图强化皇权的目的:为了巩固统治

措施:1.积极恢复发展社会经济,

2.从地方到中央全面改革官制,以强化皇权。二、朱元璋强化皇权3.官制改革——政治方面 在地方,①朱元璋取消行中书省,设立“三司”(废行省,设三司)②朱元璋还先后分封诸子为王,驻守各地“三司”,是布政使司(掌管民政和财政)、按察使司(掌司法)、都指挥使司(掌军务)。三司的长官由中央任命,将原来行中书省的权力一分为三,互不统属,从而使行省的权力分散。以史为鉴 胡惟庸案

洪武十三年正月,丞相胡惟庸称他家的旧宅井里涌出了醴(lǐ )泉,他称这是大明的祥瑞,并邀请明太祖前来观赏。朱元璋欣然前往,走到西华门时,一个名叫云奇的太监突然冲到皇帝的车马前,紧拉住缰绳,急的说不出话来。可是他始终指着胡惟庸家的方向。朱元璋感到事情蹊跷,调查后发现胡惟庸家墙道里都藏着士兵,刀枪林立。于是立即下令将胡惟庸逮捕,当天即处死。 胡惟庸案前后株连竟达十馀年之久,诛杀了三万馀人。

从此,相权被彻底剥夺,中国政治制度进一步走向君主专制。胡惟庸胡惟庸3.官制改革——政治方面工部刑部兵部礼部户部吏部皇帝 在中央,朱元璋为进一步集中权力(目的),废除了以往长期存在的丞相制度和中书省,提升吏、户、礼、兵、刑、工六部的职权,并使六部直接向皇帝负责。胡惟庸

我是最后一个丞相思考:行省制度始于什么朝代?丞相设立于什么朝代?丞相上朝仪式的变化坐站跪 为分散兵权(目的),朱元璋把原来的大都督府分为中、左、右、前、后五军都督府,将军队调动和武官任命的权力统归兵部,这样皇帝就直接掌握了军事大权(作用)。3.官制改革——军事方面明朝地方军事机构设置 朱元璋独揽大权以后,每天都要处理很多公务,即使日理万机也难以应付。他曾下令设置四辅官,以辅佐皇帝,但不成功。后来,明成祖建立内阁,帮助皇帝批阅文件,处理政务。相关史事 想一想,朱元璋对地方和中央官制的改动,最突出的特点是什么?

答:在地方,他取消行中书省,设立“三司”,将原来的行中书省权力一分为三,互不统属,使行省权力分散;在中央,他废除了以往长期存在的丞相制度和中书省,提升了六部职权,并使六部直接向皇帝负责;他的都督府将军队调动和武官任命的权力统归兵部,皇帝直接掌握军事大权。问题思考 以后子孙做皇帝时,“并不许立丞相。臣下敢有奏请设立者,文武群臣即时劾奏,处以重刑”。

——《明太祖实录》

朱元璋立下这条“祖训”的目的何在?

目的:强化皇权,巩固统治。材料研读 锦衣卫印二、朱元璋强化皇权锦衣腰牌4.设立厂卫特务机构

为监视官民(目的),朱元璋还设立了由皇帝直接指挥的锦衣卫,掌管侍卫、缉捕、刑狱诸事,保护皇帝,镇压官民。后来,明成祖又成立了同类机构东厂。这两个机构合称“厂卫”,成为皇帝的耳目和爪牙。

锦衣卫特务机构

职能:监视臣民。

特点:由皇帝直接指挥,不受法律的约束。东厂,明成祖在北京东安门北东厂胡同成立的特务机构,由宦官负责,权力在锦衣卫之上。东厂腰牌课外阅读钱宰玩牌

有个很有名的故事。洪武年间,吏部侍郎钱宰见朱元璋,朱元璋问他昨晚干什么了,这官员说,和同僚玩牌,可是丢了牌,结果不欢而散。结果朱元璋拿出了一张牌,钱宰一看,正是丢了的那张。也就是说,你不知道当时打牌的那些哥们哪个是锦衣卫。很可能你手下人就是锦衣卫,这都无法得知。皇帝

安然朝中坐,

却知天下事。我无孔不入,无所不在!5.一系列改革措施的影响(或作用)

地方和中央的各个部门,既互不统属,又互相牵制,各自直接向皇帝负责,这样就使皇权高度集中,君主专制大为加强。明朝科考图1.考试范围和答题标准

①背景:提倡尊孔崇儒

目的:加强对思想的控制

②考试范围:明朝严格规定考试的题目必须来自“四书”“五经”;

③答题标准:考生对题目的解释,必须是以朱熹的《四书集注》为标准,不得自己随意发挥。三、科举考试的变化四书五经 2.答题格式

明朝对考试答卷的文体格式、段落划分,都有严格的规定,要求答卷由八个部分组成,其中后四个部分为主体,每部分要有两股对仗的文字,因此称为“八股文”。

(图为考场和看榜图) 所谓八股文,每篇由破题、承题、起讲、入题、出题、起股、中股、后股、束股、落下十个部分组成。三、科举考试的变化 八股文之害,等于焚书,而败坏人材有甚于咸阳之郊所坑者但四百六十余人也。 ——顾炎武八股取士的最大危害在于:

钳制了思想,抑制了人们的创造性思维。3.“八股取士”的影响 积极:考试形式标准化,利于规范考试。

消极:禁锢了知识分子的思想,不利于社会的进步。四、经济的发展 明朝时,农业、手工业和商业,在前代的基础上继续发展。(概况)

1.农业的发展表现

明代引进了原产于南美洲的玉米、甘薯、马铃薯、花生和向日葵等。玉米 甘薯 马铃薯西红柿 辣椒

花生 向日葵四、经济的发展2.手工业的发展

棉纺织业在明代已从南方推向北方,南北方都涌现出一批棉纺织业基地。

苏州是明代的丝织业中心。

景德镇是全国的制瓷中心,所产的青花瓷器,造型多样,花纹优美,畅销海内外。丝织品山茶禽鸟图

景德镇青花瓷明嘉靖青花花

鸟纹梅瓶 明缂丝仇英水

阁鸣琴图局部 明缂丝宜春

帖子嵗朝图 3.商品经济的活跃(图为北京城《皇都积胜图》)

明朝的商品经济,也相当活跃。北京和南京是全国性的商贸城市,还出现了数十座较大的商业城市。许多富人携带重金,积极从事商贸活动,出现了有名的商帮,如山西的晋商、安徽的徽商。上面两图晋商故里,下面两图微商故里 1.想一想,朱元璋废除丞相,强化皇权,这一举措有什么利弊得失?课后活动利:有利于防止权臣专政,强化皇权,巩固中央集权统治;在一段时间内暂时缓和了社会矛盾,稳定了社会秩序,为明初经济的恢复和发展创造了条件,并起到了维护我国统一多民族国家的作用;

弊:废丞相后,六部直接对皇帝负责,皇权空前加强名全国政务最后都集中在皇帝身上,遇到了重大问题无处商量;军国大事由皇帝有人来裁决,决策难免失误,缺少制约皇权的机制,社稷的兴衰维系于皇帝的个人素质,不利于国家和政府效能,影响了社会的进步和发展。负面影响:对教育,许多读书人只知埋头苦读经书以此进入仕途,不讲求实际学问,束缚了知识分子的思想,不利于知识创新,更不利于创新人才的培养,;对选官,不利于培养真正对国家有用的建设型人才,人们考中做官后,大都成为皇帝的忠实奴仆。2.议一议,八股取士对教育、选官等方面造成什么样的负面影响?朱元璋强化皇权明朝的建立考试内容:四书、五经科举考试的变化答题观点:《四书集注》1368年朱元璋建明朝,定都应天厂卫制度:锦衣卫和东厂在地方:废行中书省,设三司在中央:废丞相和中书省,权分六部答题格式:八股文经济的

发展农业:引进原产美洲的农作物手工业:棉纺织业;制瓷业(景德镇青花瓷)商业:商帮出现(晋商、徽商)明朝的统治

同课章节目录

- 第一单元 隋唐时期:繁荣与开放的时代

- 第1课 隋朝的统一与灭亡

- 第2课 从“贞观之治”到“开元盛世”

- 第3课 盛唐气象

- 第4课 唐朝的中外文化交流

- 第5课 安史之乱与唐朝衰亡

- 第二单元 辽宋夏金元时期:民族关系发展和社会变化

- 第6课 北宋的政治

- 第7课 辽、西夏与北宋的并立

- 第8课 金与南宋的对峙

- 第9课 宋代经济的发展

- 第10课 蒙古族的兴起与元朝的建立

- 第11课 元朝的统治

- 第12课 宋元时期的都市和文化

- 第13课 宋元时期的科技与中外交通

- 第三单元 明清时期:统一多民族国家的巩固与发展

- 第14课 明朝的统治

- 第15课 明朝的对外关系

- 第16课 明朝的科技、建筑与文学

- 第17课 明朝的灭亡

- 第18课 统一多民族国家的巩固和发展

- 第19课 清朝前期社会经济的发展

- 第20课 清朝君主专制的强化

- 第21课 清朝前期的文学艺术

- 第22课 活动课:中国传统节日的起源