高中化学人教版选修3第二章第三节《分子结构与性质》教学设计

文档属性

| 名称 | 高中化学人教版选修3第二章第三节《分子结构与性质》教学设计 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 17.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 化学 | ||

| 更新时间 | 2019-03-01 11:15:38 | ||

图片预览

文档简介

《分子结构与性质》教学设计

一、?教材分析

1、?地位和作用

本节课位于人教版选修三第二章第三节,本章是继第一章原子结构与性质学习之后,进一步从分子角度让学生认识物质结构与性质的主要章节,同时也对高中阶段所学元素化合物和元素周期律知识进行拓展和提升,具有承前启后的作用。本节课则是在学生基本掌握常见分子结构的基础上,进一步研究分子结构与性质的关系,对发展学生的学科素养,引导学生有效地进行后续阶段的学习具有非常重要意义。

2、?三维目标

(1)?知识与技能

能辨识极性共价键和非极性共价键;

会判断共价键极性的相对强弱;

能辨识极性分子和非极性分子;

(2)?过程与方法

引导学生通过个别实例归纳、概括出一般模型,体验从特殊到一般、由表及里地认识问题的科学方法;

通过分析、概括、建模活动,促进学生逻辑思维能力和模型认知能力的发展;?

(3)?情感态度与价值观

通过学习,在分析、推理、概括、建模过程中体会思维的乐趣、获得成功的喜悦。

3、?重点和难点

教学重点:极性键、非极性键的理解和辨识;极性分子、非极性分子的辨识。

教学难点:极性分子、非极性分子的辨识。

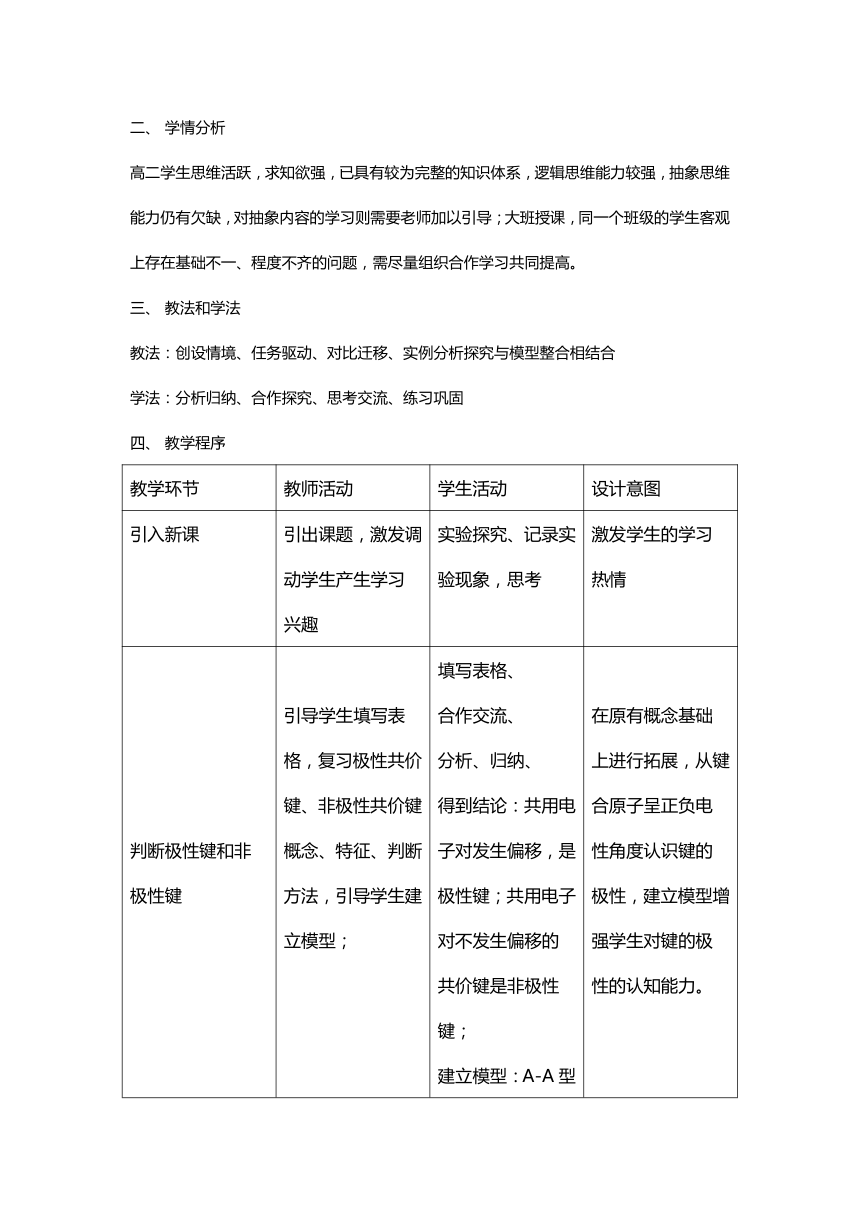

二、?学情分析

高二学生思维活跃,求知欲强,已具有较为完整的知识体系,逻辑思维能力较强,抽象思维能力仍有欠缺,对抽象内容的学习则需要老师加以引导;大班授课,同一个班级的学生客观上存在基础不一、程度不齐的问题,需尽量组织合作学习共同提高。

三、?教法和学法

教法:创设情境、任务驱动、对比迁移、实例分析探究与模型整合相结合

学法:分析归纳、合作探究、思考交流、练习巩固

四、?教学程序

教学环节 教师活动 学生活动 设计意图

引入新课 引出课题,激发调动学生产生学习兴趣 实验探究、记录实验现象,思考 激发学生的学习热情

?

?

?

?

判断极性键和非极性键

?

?

?

?

?

?

?

?

?

? ?

引导学生填写表格,复习极性共价键、非极性共价键概念、特征、判断方法,引导学生建立模型;

?

? 填写表格、

合作交流、

分析、归纳、

得到结论:共用电子对发生偏移,是极性键;共用电子对不发生偏移的共价键是非极性键;

建立模型:A-A型键为非极性键;A-B型键为极性键

?

? ?

在原有概念基础上进行拓展,从键合原子呈正负电性角度认识键的极性,建立模型增强学生对键的极性的认知能力。

?

?

共价键极性强弱分析

? 提出问题、引起思考;

对极性键极性强弱进行分析、引导学生进一步巩固对化学键极性的认识。 通过对问题的思考研究,分析、归纳,用自己的语言简述对共价键极性本质和原因的认识; 通过对共价键极性强弱的分析,进一步认识共价键极性产生的原因和本质;

?

?

?

极性分子、非极性分子的概念

? 引导学生对几种典型分子空间结构进行分析,对分子极性进行分析、判断;

引导学生感受分子极性的含义、通过合作交流提炼出极性分子和非极性分子的概念。

?

? ?

练习

交流

分析思考

概括

提炼概念 ?

体会分子极性的本质和产生的原因

?

极性分子、非极性分子模型认知 迁移、归类、合作交流、建立模型,引导学生对极性分子、非极性分子进行概括总结,形成方法;

? ?

练习

合作交流

建立模型

练习 ?

建立模型,进一步深化对分子极性的理解;

增强学生模型认知能力。

?

?

?小?结 引导学生回顾整节课,整理收获;

组织学生进行交流,评价 ?

学生整理,归纳,交流 回顾、反思、提升,提升学生整合归纳知识的能力;

?

布置作业 布置作业、解释作业意图与要求:

1、完成学案作业题

2、阅读课文、查阅资料,了解分子极性在生产生活中的应用,准备下节课进行交流。 ? ?

巩固概念,

拓展知识,为后继学习做好铺垫;

?

五、?板书设计

§2.3分子的性质??

一、键的极性和分子的极性

1、键的极性?????????????????????????2、分子的极性?

1)产生原因:????????????????????????1)分类依据

???共用电子对偏移?????????????????????正电中心和负电中心是否重合

2)模型:????????????????????????????2)模型认知 ????

???A-A?非极性键 ??????????????????????

???A-B?极性键 ???????????????????????

???????????????????????????????????????????????????????????????

六、??评价和反馈

1、?关注学生的学习过程和课堂参与情况,及时予以肯定;

2、?在师生互动环节及时给予学生激励;

3、?利用作业对全体学生的学习情况进行评价检测,关注全体学生的发展。

一、?教材分析

1、?地位和作用

本节课位于人教版选修三第二章第三节,本章是继第一章原子结构与性质学习之后,进一步从分子角度让学生认识物质结构与性质的主要章节,同时也对高中阶段所学元素化合物和元素周期律知识进行拓展和提升,具有承前启后的作用。本节课则是在学生基本掌握常见分子结构的基础上,进一步研究分子结构与性质的关系,对发展学生的学科素养,引导学生有效地进行后续阶段的学习具有非常重要意义。

2、?三维目标

(1)?知识与技能

能辨识极性共价键和非极性共价键;

会判断共价键极性的相对强弱;

能辨识极性分子和非极性分子;

(2)?过程与方法

引导学生通过个别实例归纳、概括出一般模型,体验从特殊到一般、由表及里地认识问题的科学方法;

通过分析、概括、建模活动,促进学生逻辑思维能力和模型认知能力的发展;?

(3)?情感态度与价值观

通过学习,在分析、推理、概括、建模过程中体会思维的乐趣、获得成功的喜悦。

3、?重点和难点

教学重点:极性键、非极性键的理解和辨识;极性分子、非极性分子的辨识。

教学难点:极性分子、非极性分子的辨识。

二、?学情分析

高二学生思维活跃,求知欲强,已具有较为完整的知识体系,逻辑思维能力较强,抽象思维能力仍有欠缺,对抽象内容的学习则需要老师加以引导;大班授课,同一个班级的学生客观上存在基础不一、程度不齐的问题,需尽量组织合作学习共同提高。

三、?教法和学法

教法:创设情境、任务驱动、对比迁移、实例分析探究与模型整合相结合

学法:分析归纳、合作探究、思考交流、练习巩固

四、?教学程序

教学环节 教师活动 学生活动 设计意图

引入新课 引出课题,激发调动学生产生学习兴趣 实验探究、记录实验现象,思考 激发学生的学习热情

?

?

?

?

判断极性键和非极性键

?

?

?

?

?

?

?

?

?

? ?

引导学生填写表格,复习极性共价键、非极性共价键概念、特征、判断方法,引导学生建立模型;

?

? 填写表格、

合作交流、

分析、归纳、

得到结论:共用电子对发生偏移,是极性键;共用电子对不发生偏移的共价键是非极性键;

建立模型:A-A型键为非极性键;A-B型键为极性键

?

? ?

在原有概念基础上进行拓展,从键合原子呈正负电性角度认识键的极性,建立模型增强学生对键的极性的认知能力。

?

?

共价键极性强弱分析

? 提出问题、引起思考;

对极性键极性强弱进行分析、引导学生进一步巩固对化学键极性的认识。 通过对问题的思考研究,分析、归纳,用自己的语言简述对共价键极性本质和原因的认识; 通过对共价键极性强弱的分析,进一步认识共价键极性产生的原因和本质;

?

?

?

极性分子、非极性分子的概念

? 引导学生对几种典型分子空间结构进行分析,对分子极性进行分析、判断;

引导学生感受分子极性的含义、通过合作交流提炼出极性分子和非极性分子的概念。

?

? ?

练习

交流

分析思考

概括

提炼概念 ?

体会分子极性的本质和产生的原因

?

极性分子、非极性分子模型认知 迁移、归类、合作交流、建立模型,引导学生对极性分子、非极性分子进行概括总结,形成方法;

? ?

练习

合作交流

建立模型

练习 ?

建立模型,进一步深化对分子极性的理解;

增强学生模型认知能力。

?

?

?小?结 引导学生回顾整节课,整理收获;

组织学生进行交流,评价 ?

学生整理,归纳,交流 回顾、反思、提升,提升学生整合归纳知识的能力;

?

布置作业 布置作业、解释作业意图与要求:

1、完成学案作业题

2、阅读课文、查阅资料,了解分子极性在生产生活中的应用,准备下节课进行交流。 ? ?

巩固概念,

拓展知识,为后继学习做好铺垫;

?

五、?板书设计

§2.3分子的性质??

一、键的极性和分子的极性

1、键的极性?????????????????????????2、分子的极性?

1)产生原因:????????????????????????1)分类依据

???共用电子对偏移?????????????????????正电中心和负电中心是否重合

2)模型:????????????????????????????2)模型认知 ????

???A-A?非极性键 ??????????????????????

???A-B?极性键 ???????????????????????

???????????????????????????????????????????????????????????????

六、??评价和反馈

1、?关注学生的学习过程和课堂参与情况,及时予以肯定;

2、?在师生互动环节及时给予学生激励;

3、?利用作业对全体学生的学习情况进行评价检测,关注全体学生的发展。