6 北京的春节 课件(56张PPT)

文档属性

| 名称 | 6 北京的春节 课件(56张PPT) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 10.8MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2019-02-28 16:30:34 | ||

图片预览

文档简介

课件56张PPT。猜谜语猜一个节日春

节让我们跟随作家老舍一起去北京过春节吧。6 北京的春节“年关”的由来 传说很早以前,有一种凶猛

的怪兽,居住在深山密林中,人

们叫它“年”。每年除夕它都出

来捣乱,吃人伤畜。玉帝派遣天

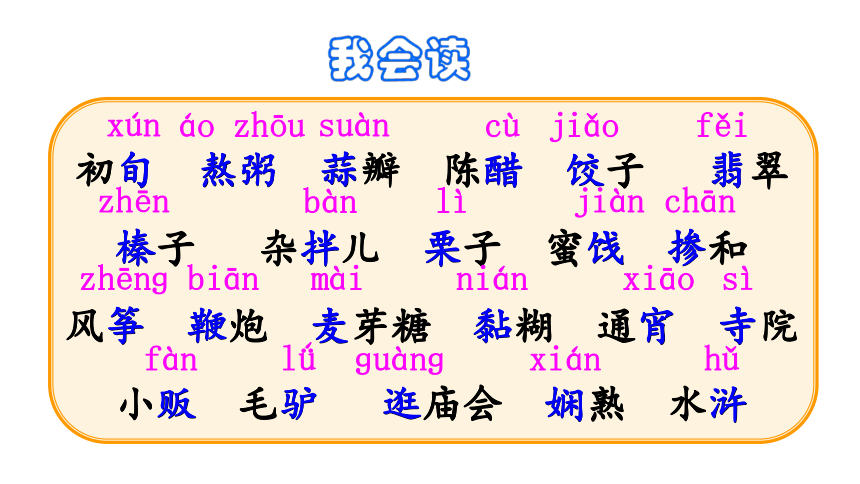

神把它捉住,关进山里。有一年除夕,“年”挣断了铁索,又窜回村里去吃人咬畜。村民们手拿锄头和镰刀与它拼死搏搏斗,才将它赶跑。第二天,大家相互登门庆祝幸免于难,这样就有了“拜年”的习俗。时间一长,人们又逐渐摸索到了“年”的弱点:怕光,怕红色,而且怕声响。所以,除夕之夜每家每户贴春联、放鞭炮、点明灯,这样就将“年”吓得不敢出山害人了。可是,“年”给人们留下的印象太深刻了。因此每到除夕,人们都担心它会再出来害人,感觉过年就像过关一样,因此才有“年关”这一说法。 老舍(1899—1966),满族,原名舒庆春,字舍予。北京人,现代著名作家。 主要作品:长篇小说《骆驼祥子》《四世同堂》;剧本《龙须沟》《茶馆》等。初旬 熬粥 蒜瓣 陈醋 饺子 翡翠

榛子 杂拌儿 栗子 蜜饯 掺和

风筝 鞭炮 麦芽糖 黏糊 通宵 寺院 小贩 毛驴 逛庙会 娴熟 水浒xúnáo zhōucùsuànjiǎofěizhēnchānjiànlìzhēnɡbiānsìniánɡuànɡxiāofànlǘxiánhǔbànmài轻声:

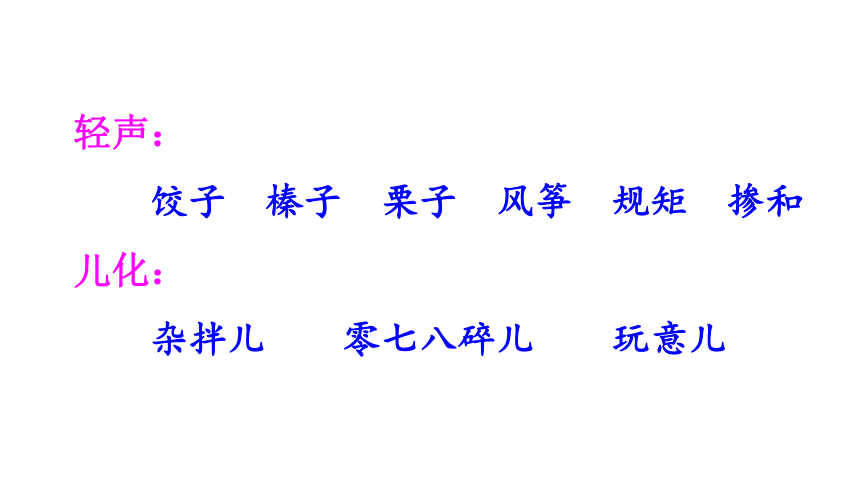

饺子 榛子 栗子 风筝 规矩 掺和

儿化:

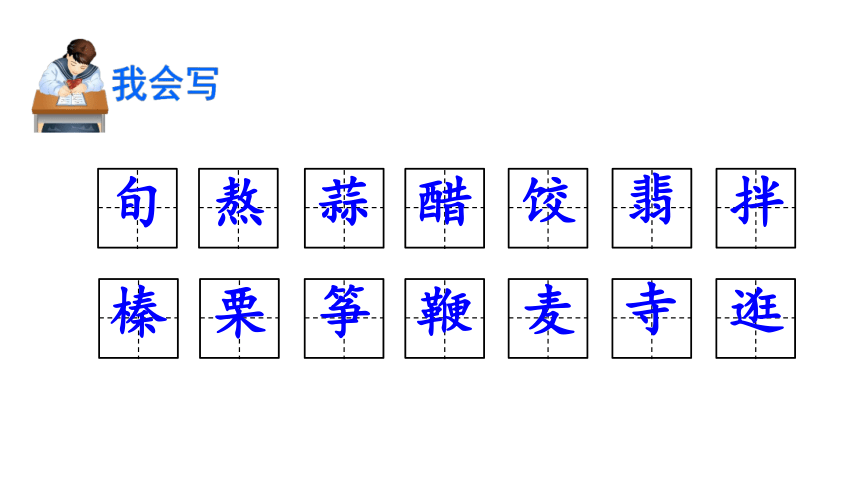

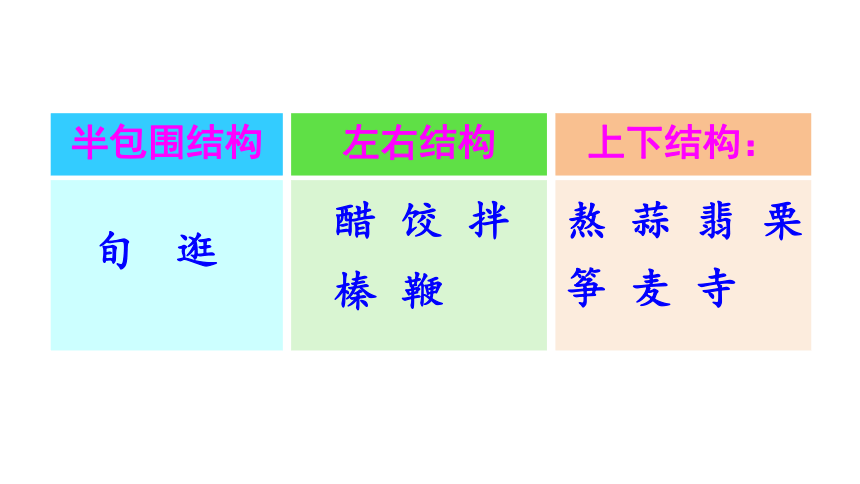

杂拌儿 零七八碎儿 玩意儿旬熬蒜醋饺翡拌榛栗筝鞭麦寺逛旬逛醋饺拌榛鞭熬蒜翡栗筝麦寺农历正月初一,是我国传统的节日,也兼指正月初一以后的几天。俗称“过年”。

在腊八这一天,用米、豆等谷物和枣、栗、莲子等干果煮成的粥。

每月第一个十天,也称“上旬”。春节腊八粥初旬农历一年最后一天的夜晚,也泛指一年的最后一天。

设在寺庙里边或附近的集市,在节日或规定的日子举行。

形容两种事物毫无共同之处。

一切事物或景象都变得焕然一新。除夕庙会截然不同万象更新 通读课文,说说北京的春节整体上给你留下什么印象。问题一:作者是以什么为记叙线索的?时间(腊月初旬——正月十九)问题二:文中描写了哪些重要日子?把老舍先生写到的时间画出来。小 组 合 作 老舍先生写到了这些日子的哪些风俗习惯呢?请同学们小组内交流填写表格,然后每组推荐一名代表和大家交流。腊月初八腊月初九至腊月二十二腊月二十三过了二十三除夕熬腊八粥,泡腊八蒜孩子:买杂拌儿,买爆竹,买各种玩意儿

大人:预备过年的物品过小年,放鞭炮,吃糖大扫除,把吃的准备充足做年菜,穿新衣,贴对联,贴年画,灯火通宵,放鞭炮,吃团圆饭,守岁正月初一初六元宵正月十九店铺关门,男人拜年,女人待客,逛庙会铺户开张,还可以逛庙会、逛天桥和听戏看花灯,小孩放花炮,吃元宵春节结束 再读课文,说说作者详细描写了哪些日子呢?这些日子各有什么特色呢?熬腊八粥腊八打比方生动形象的写出了这一民俗特点。语言通俗有趣。泡腊八蒜语言简练,画面鲜明。除夕 除夕最大的特点是什么呢?作者是怎样凸显除夕这一特点的呢?除夕真热闹。人们的活动家家……

男女老少……

在外边做事的人……

除了很小的孩子……做年菜

穿新衣

贴对联、放鞭炮

吃团圆饭

守岁

……味、色、音到处是酒肉的香味

红红的对联

各色的年画

家家灯火通宵

鞭炮声日夜不绝 嗅觉视觉听觉 除夕夜家家灯火通宵,不许间断,鞭炮声日夜不绝。在外边做事的人,除非万不得已,必定赶回家来吃团圆饭。这一夜,除了很小的孩子,没有什么人睡觉,都要守岁。饱含着浓浓亲情,浸润着传统美德。除夕夜家家灯火通宵,鞭炮声日夜不绝正月初一这一天有什么特点? 铺户都上着板子,门前堆着昨夜燃放的爆竹纸皮,全城都在休息。正月初一 男人们午前到亲戚家、朋友家拜年。女人们在家中接待客人。城内城外许多寺院举办庙会,小贩们在庙外摆摊卖茶、食品和各种玩具。小孩子们特别家爱逛庙会,为的是有机会到城外看看野景,可以骑毛驴,还能买到那些新年特有的玩具。拜年、接待客人、逛庙会正月十五——元宵灯会观赏了作者笔下的灯会盛景,你有什么体会? 正月十五,处处张灯结彩,整条大街像是办喜事,红火而美丽。有名的老铺子都要挂出几百盏灯来,各形各色,有的一律是玻璃的,有的清一色是牛角的,有的都是纱灯,有的通通彩绘全部《红楼梦》或《水浒传》故事。张灯结彩几百盏灯各形各色有的有的有的有的元宵上市,春节的又一个高潮到了。这的确是美好快乐的日子。 一眨眼,到了残灯末庙,春节在正月十九结束了。作者恋恋不舍的心绪跃然句中。一眨眼结束了 找出课文中描写小孩子过春节的部分读一读,再联系实际,说说你是怎样过春节的。 通过对北京春节的热闹景象的描写,反映了北京市民的生活与风尚。北京的春节开始腊月的初旬“彩排”腊月二十三第一个高潮除夕第二个高潮初一第三个高潮元宵节正月十九残灯末庙

春节结束爆竹声中一岁除,

春风送暖入屠苏。 千门万户曈曈日,

总把新桃换旧符。

——王安石《元日》北风吹雪四更初,

嘉瑞天教及岁除。

半盏屠苏犹未举,

灯前小草写桃符。

——陆游《除夜雪》去年元夜时,花市灯如昼。

月上柳梢头,人约黄昏后。

——欧阳修《生查子·元夕》√√√√2.根据课文内容填空。 文章以______为线索,以人们的________结构全文。作者先介绍北京的春节从__________就开始了:人们熬腊八粥、泡腊八蒜、购买年货、过小年……做好过春节的充分准备;紧接着,详细描述过春节的三次高潮:____,____,_____。最后写________春节结束。时间民俗活动腊月的初旬除夕初一元宵节正月十九3.拓展阅读。青玉案·元夕

宋·辛弃疾

东风夜放花千树,更吹落,星如雨。宝马雕车香满路。凤箫声动,玉壶光转,一夜鱼龙舞。 蛾儿雪柳黄金缕,笑语盈盈暗香去。众里寻他千百度,蓦然回首,那人却在,灯火阑珊处。课后习题参考答案1.默读课文。想一想,按照老规矩,北京人是怎么过春节的?给你印象最深的是什么? 点拨:首先要仔细默读课文,边读边想:作者写到了哪些时间,在这些时间里有哪些风俗习惯,然后把这些内容连起来,就能了解到北京人是怎么过春节的了。 参考答案:北京人的春节差不多在腊月的初旬就开始了。腊八熬腊八粥,泡腊八蒜。腊八过后大人们忙着预备过年所需的物品,孩子们则准备杂拌儿、爆竹和各种玩意儿。腊月二十三过小年,这一天要吃糖,放鞭炮。除夕这天非常热闹,家家酒肉飘香,男女老少都穿新衣,贴对联,贴年画,晚上要吃年夜饭、守岁。正月初一男人们拜年,女人们接待客人,许多寺院举办庙会。正月初六,多数铺户开张,伙计们在闲暇时可以轮流去逛庙会、逛天桥、听戏。元宵节到来时,处处张灯结彩,小孩子们燃放起花炮,这一天大家都要吃元宵。正月十九,北京的春节才宣告结束。

给我印象最深的是春节前夕孩子们要做的三件大事:买杂拌儿、买爆竹、买各种玩意儿,因为这些也是我们在过年时喜欢做的。2.有感情地朗读课文,想想课文是按怎样的顺序写的;课文哪些部分写得详细,哪些部分写得简略,这样写有什么好处。 朗读指导:全文的朗读基调是欢快、喜庆、热烈的,语气是温馨、亲切、祥和的,语调是轻快、上扬的。朗读时注意抓住几个场景的描述,如“过小年”“除夕”“正月初一”“正月十五元宵节”等场景,要有较强的画面感,语气喜庆、热烈,语调轻快、上扬,语速较快。另外,朗读时重点字词要加以突出,如“灯火通宵”“日夜不绝”“必定”

“守岁”“截然不同”“高潮”“张灯结彩”“红火而美丽”等,用以体现春节的喜庆热闹与民俗文化的丰富多彩。 参考答案:课文是按时间顺序来写的。课文在详略处理上非常恰当,其中“腊八”“除夕”“正月初一”和“正月十五”这四天的情景描写得比较详细,而对于“过小年”“正月初六”“正月十九”这三天的情景描写得相对简略些。这样处理使文章重点突出,详略得当,有利于读者对北京人过春节的风俗习惯有全面的了解和深刻的认识。3.找出课文中描写小孩子过春节的部分读一读,再联系实际,说说你是怎样过春节的。感兴趣的,可以简单写一写。 点拨:课文的第3自然段描写了小孩子过春节要做的几件大事,认真读一读,联系自己的生活实际,看看自己过春节时与北京的小孩子过春节有哪些相似或不同。 参考答案:大年初一,我们要出门拜年。这时,我们的小嘴儿像是抹了蜜似的,逗得长辈乐呵呵的,好多长辈给我们发红包。过年的欢畅真是说不完、道不尽啊!4.下面“阅读链接”中的材料是两段关于春节习俗的描写。与课文中的相关部分比较一下,看看在写法上有什么不同,对你的习作有什么启发。(阅读链接《北京的春节》《除夕》见教材第28、29页) 参考答案:《北京的春节》中,作者舒乙具体描绘了二十三祭灶这一习俗和春饼这一特色食物。描写生动,富有趣味,字里行间流露出作者对传统文化的喜爱。对祭灶这一习俗,课文写得较为简略,而本文却进行了具体生动的描绘,极富趣味性。 《除夕》中,作者通过回忆的方式,写了闽南老家除夕的情景,展示了老家过除夕的风俗习惯。同样是写除夕,老舍爷爷在《北京的春节》里各用了一句话来写“做年饭”和“吃团圆饭”,本文却对此进行了生动、详尽的描写。在以后的写作中,我们也要善于灵活运用不同的写法,写出个性,写出特色。1.抄写今天的生字词。把你认为写得好的词句摘抄在积累本上,并读一读。

2.收集有关春节的习俗和故事。

3.说说你家乡的春节习俗。

节让我们跟随作家老舍一起去北京过春节吧。6 北京的春节“年关”的由来 传说很早以前,有一种凶猛

的怪兽,居住在深山密林中,人

们叫它“年”。每年除夕它都出

来捣乱,吃人伤畜。玉帝派遣天

神把它捉住,关进山里。有一年除夕,“年”挣断了铁索,又窜回村里去吃人咬畜。村民们手拿锄头和镰刀与它拼死搏搏斗,才将它赶跑。第二天,大家相互登门庆祝幸免于难,这样就有了“拜年”的习俗。时间一长,人们又逐渐摸索到了“年”的弱点:怕光,怕红色,而且怕声响。所以,除夕之夜每家每户贴春联、放鞭炮、点明灯,这样就将“年”吓得不敢出山害人了。可是,“年”给人们留下的印象太深刻了。因此每到除夕,人们都担心它会再出来害人,感觉过年就像过关一样,因此才有“年关”这一说法。 老舍(1899—1966),满族,原名舒庆春,字舍予。北京人,现代著名作家。 主要作品:长篇小说《骆驼祥子》《四世同堂》;剧本《龙须沟》《茶馆》等。初旬 熬粥 蒜瓣 陈醋 饺子 翡翠

榛子 杂拌儿 栗子 蜜饯 掺和

风筝 鞭炮 麦芽糖 黏糊 通宵 寺院 小贩 毛驴 逛庙会 娴熟 水浒xúnáo zhōucùsuànjiǎofěizhēnchānjiànlìzhēnɡbiānsìniánɡuànɡxiāofànlǘxiánhǔbànmài轻声:

饺子 榛子 栗子 风筝 规矩 掺和

儿化:

杂拌儿 零七八碎儿 玩意儿旬熬蒜醋饺翡拌榛栗筝鞭麦寺逛旬逛醋饺拌榛鞭熬蒜翡栗筝麦寺农历正月初一,是我国传统的节日,也兼指正月初一以后的几天。俗称“过年”。

在腊八这一天,用米、豆等谷物和枣、栗、莲子等干果煮成的粥。

每月第一个十天,也称“上旬”。春节腊八粥初旬农历一年最后一天的夜晚,也泛指一年的最后一天。

设在寺庙里边或附近的集市,在节日或规定的日子举行。

形容两种事物毫无共同之处。

一切事物或景象都变得焕然一新。除夕庙会截然不同万象更新 通读课文,说说北京的春节整体上给你留下什么印象。问题一:作者是以什么为记叙线索的?时间(腊月初旬——正月十九)问题二:文中描写了哪些重要日子?把老舍先生写到的时间画出来。小 组 合 作 老舍先生写到了这些日子的哪些风俗习惯呢?请同学们小组内交流填写表格,然后每组推荐一名代表和大家交流。腊月初八腊月初九至腊月二十二腊月二十三过了二十三除夕熬腊八粥,泡腊八蒜孩子:买杂拌儿,买爆竹,买各种玩意儿

大人:预备过年的物品过小年,放鞭炮,吃糖大扫除,把吃的准备充足做年菜,穿新衣,贴对联,贴年画,灯火通宵,放鞭炮,吃团圆饭,守岁正月初一初六元宵正月十九店铺关门,男人拜年,女人待客,逛庙会铺户开张,还可以逛庙会、逛天桥和听戏看花灯,小孩放花炮,吃元宵春节结束 再读课文,说说作者详细描写了哪些日子呢?这些日子各有什么特色呢?熬腊八粥腊八打比方生动形象的写出了这一民俗特点。语言通俗有趣。泡腊八蒜语言简练,画面鲜明。除夕 除夕最大的特点是什么呢?作者是怎样凸显除夕这一特点的呢?除夕真热闹。人们的活动家家……

男女老少……

在外边做事的人……

除了很小的孩子……做年菜

穿新衣

贴对联、放鞭炮

吃团圆饭

守岁

……味、色、音到处是酒肉的香味

红红的对联

各色的年画

家家灯火通宵

鞭炮声日夜不绝 嗅觉视觉听觉 除夕夜家家灯火通宵,不许间断,鞭炮声日夜不绝。在外边做事的人,除非万不得已,必定赶回家来吃团圆饭。这一夜,除了很小的孩子,没有什么人睡觉,都要守岁。饱含着浓浓亲情,浸润着传统美德。除夕夜家家灯火通宵,鞭炮声日夜不绝正月初一这一天有什么特点? 铺户都上着板子,门前堆着昨夜燃放的爆竹纸皮,全城都在休息。正月初一 男人们午前到亲戚家、朋友家拜年。女人们在家中接待客人。城内城外许多寺院举办庙会,小贩们在庙外摆摊卖茶、食品和各种玩具。小孩子们特别家爱逛庙会,为的是有机会到城外看看野景,可以骑毛驴,还能买到那些新年特有的玩具。拜年、接待客人、逛庙会正月十五——元宵灯会观赏了作者笔下的灯会盛景,你有什么体会? 正月十五,处处张灯结彩,整条大街像是办喜事,红火而美丽。有名的老铺子都要挂出几百盏灯来,各形各色,有的一律是玻璃的,有的清一色是牛角的,有的都是纱灯,有的通通彩绘全部《红楼梦》或《水浒传》故事。张灯结彩几百盏灯各形各色有的有的有的有的元宵上市,春节的又一个高潮到了。这的确是美好快乐的日子。 一眨眼,到了残灯末庙,春节在正月十九结束了。作者恋恋不舍的心绪跃然句中。一眨眼结束了 找出课文中描写小孩子过春节的部分读一读,再联系实际,说说你是怎样过春节的。 通过对北京春节的热闹景象的描写,反映了北京市民的生活与风尚。北京的春节开始腊月的初旬“彩排”腊月二十三第一个高潮除夕第二个高潮初一第三个高潮元宵节正月十九残灯末庙

春节结束爆竹声中一岁除,

春风送暖入屠苏。 千门万户曈曈日,

总把新桃换旧符。

——王安石《元日》北风吹雪四更初,

嘉瑞天教及岁除。

半盏屠苏犹未举,

灯前小草写桃符。

——陆游《除夜雪》去年元夜时,花市灯如昼。

月上柳梢头,人约黄昏后。

——欧阳修《生查子·元夕》√√√√2.根据课文内容填空。 文章以______为线索,以人们的________结构全文。作者先介绍北京的春节从__________就开始了:人们熬腊八粥、泡腊八蒜、购买年货、过小年……做好过春节的充分准备;紧接着,详细描述过春节的三次高潮:____,____,_____。最后写________春节结束。时间民俗活动腊月的初旬除夕初一元宵节正月十九3.拓展阅读。青玉案·元夕

宋·辛弃疾

东风夜放花千树,更吹落,星如雨。宝马雕车香满路。凤箫声动,玉壶光转,一夜鱼龙舞。 蛾儿雪柳黄金缕,笑语盈盈暗香去。众里寻他千百度,蓦然回首,那人却在,灯火阑珊处。课后习题参考答案1.默读课文。想一想,按照老规矩,北京人是怎么过春节的?给你印象最深的是什么? 点拨:首先要仔细默读课文,边读边想:作者写到了哪些时间,在这些时间里有哪些风俗习惯,然后把这些内容连起来,就能了解到北京人是怎么过春节的了。 参考答案:北京人的春节差不多在腊月的初旬就开始了。腊八熬腊八粥,泡腊八蒜。腊八过后大人们忙着预备过年所需的物品,孩子们则准备杂拌儿、爆竹和各种玩意儿。腊月二十三过小年,这一天要吃糖,放鞭炮。除夕这天非常热闹,家家酒肉飘香,男女老少都穿新衣,贴对联,贴年画,晚上要吃年夜饭、守岁。正月初一男人们拜年,女人们接待客人,许多寺院举办庙会。正月初六,多数铺户开张,伙计们在闲暇时可以轮流去逛庙会、逛天桥、听戏。元宵节到来时,处处张灯结彩,小孩子们燃放起花炮,这一天大家都要吃元宵。正月十九,北京的春节才宣告结束。

给我印象最深的是春节前夕孩子们要做的三件大事:买杂拌儿、买爆竹、买各种玩意儿,因为这些也是我们在过年时喜欢做的。2.有感情地朗读课文,想想课文是按怎样的顺序写的;课文哪些部分写得详细,哪些部分写得简略,这样写有什么好处。 朗读指导:全文的朗读基调是欢快、喜庆、热烈的,语气是温馨、亲切、祥和的,语调是轻快、上扬的。朗读时注意抓住几个场景的描述,如“过小年”“除夕”“正月初一”“正月十五元宵节”等场景,要有较强的画面感,语气喜庆、热烈,语调轻快、上扬,语速较快。另外,朗读时重点字词要加以突出,如“灯火通宵”“日夜不绝”“必定”

“守岁”“截然不同”“高潮”“张灯结彩”“红火而美丽”等,用以体现春节的喜庆热闹与民俗文化的丰富多彩。 参考答案:课文是按时间顺序来写的。课文在详略处理上非常恰当,其中“腊八”“除夕”“正月初一”和“正月十五”这四天的情景描写得比较详细,而对于“过小年”“正月初六”“正月十九”这三天的情景描写得相对简略些。这样处理使文章重点突出,详略得当,有利于读者对北京人过春节的风俗习惯有全面的了解和深刻的认识。3.找出课文中描写小孩子过春节的部分读一读,再联系实际,说说你是怎样过春节的。感兴趣的,可以简单写一写。 点拨:课文的第3自然段描写了小孩子过春节要做的几件大事,认真读一读,联系自己的生活实际,看看自己过春节时与北京的小孩子过春节有哪些相似或不同。 参考答案:大年初一,我们要出门拜年。这时,我们的小嘴儿像是抹了蜜似的,逗得长辈乐呵呵的,好多长辈给我们发红包。过年的欢畅真是说不完、道不尽啊!4.下面“阅读链接”中的材料是两段关于春节习俗的描写。与课文中的相关部分比较一下,看看在写法上有什么不同,对你的习作有什么启发。(阅读链接《北京的春节》《除夕》见教材第28、29页) 参考答案:《北京的春节》中,作者舒乙具体描绘了二十三祭灶这一习俗和春饼这一特色食物。描写生动,富有趣味,字里行间流露出作者对传统文化的喜爱。对祭灶这一习俗,课文写得较为简略,而本文却进行了具体生动的描绘,极富趣味性。 《除夕》中,作者通过回忆的方式,写了闽南老家除夕的情景,展示了老家过除夕的风俗习惯。同样是写除夕,老舍爷爷在《北京的春节》里各用了一句话来写“做年饭”和“吃团圆饭”,本文却对此进行了生动、详尽的描写。在以后的写作中,我们也要善于灵活运用不同的写法,写出个性,写出特色。1.抄写今天的生字词。把你认为写得好的词句摘抄在积累本上,并读一读。

2.收集有关春节的习俗和故事。

3.说说你家乡的春节习俗。

同课章节目录

- 第一组

- 1 文言文两则(学弈,两小儿辩日)

- 2 匆匆

- 3 桃花心木

- 4* 顶碗少年

- 5* 手指

- 第二组

- 6 北京的春节

- 7* 藏戏

- 8* 各具特色的民居

- 第三组

- 9 十六年前的回忆

- 10* 灯光

- 11 为人民服务

- 12* 一夜的工作

- 第四组

- 13 卖火柴的小女孩

- 14 凡卡

- 15* 《鲁滨孙漂流记》

- 16* 《汤姆·索亚历险记》

- 第五组

- 17 跨越百年的美丽

- 18* 千年梦圆在今朝

- 19 真理诞生于一百个问号之后

- 20* 我最好的老师

- 第六组

- 成长足迹

- 依依惜别

- 古诗词背诵

- 1 七步诗

- 2 鸟鸣涧

- 3 芙蓉楼送辛渐

- 4 江畔独步寻花

- 5 石灰吟

- 6 竹石

- 7 闻官军收河南河北

- 8 已亥杂诗

- 9 浣溪沙

- 10 卜算子·送鲍浩然之浙东