1社戏课件(40张ppt)

图片预览

文档简介

社 日

唐·王驾

鹅湖山下稻粱肥,

豚栅鸡栖半掩扉。

桑柘影斜春社散,

家家扶得醉人归。

新课导入

1 社 戏

1.识记有关鲁迅的文学常识,了解文章主要内容。(重点)

2.领悟鲁迅作品语言简洁而富有表现力的特点;理解文中多种表达方式的综合运用,把握景物描写在文中的作用。(难点)

3.感受当地淳朴、和睦、善良的民风民俗,体会作者对童年美好生活的回忆和留恋,培养淳朴善良、有爱无私的品质。(重点)

学习目标

鲁迅(1881—1936),原名周树人,字豫才,浙江绍兴人。我国现代伟大的文学家、思想家、革命家,中国现代文学的奠基人。1918年5月,首次以“鲁迅”为笔名发表了中国文学史上第一篇白话小说《狂人日记》,奠定了新文学运动的基石。

作者简介

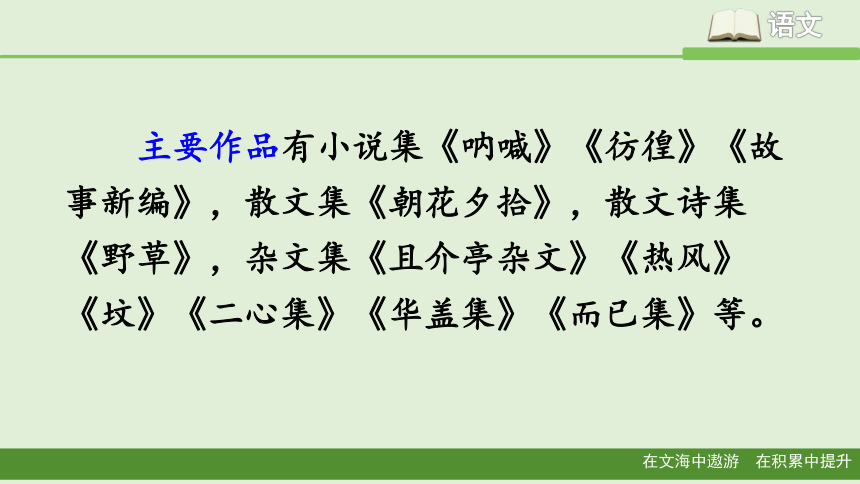

主要作品有小说集《呐喊》《彷徨》《故事新编》,散文集《朝花夕拾》,散文诗集《野草》,杂文集《且介亭杂文》《热风》《坟》《二心集》《华盖集》《而已集》等。

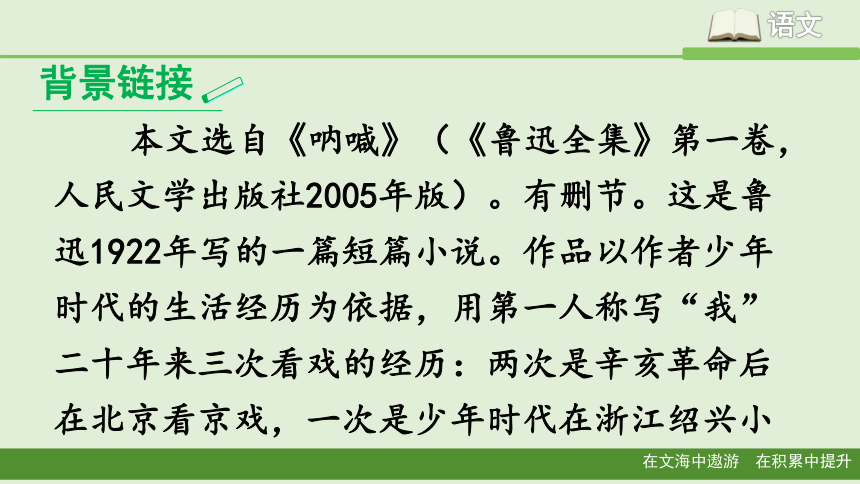

本文选自《呐喊》(《鲁迅全集》第一卷,人民文学出版社2005年版)。有删节。这是鲁迅1922年写的一篇短篇小说。作品以作者少年时代的生活经历为依据,用第一人称写“我”二十年来三次看戏的经历:两次是辛亥革命后在北京看京戏,一次是少年时代在浙江绍兴小

背景链接

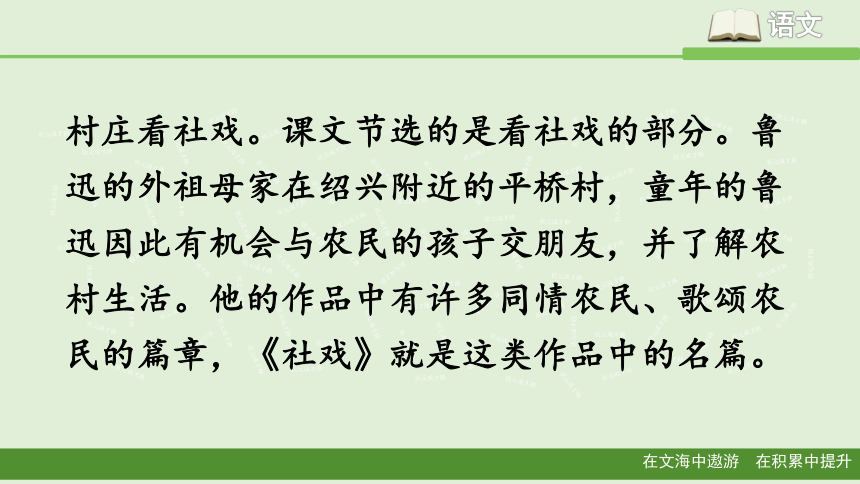

村庄看社戏。课文节选的是看社戏的部分。鲁迅的外祖母家在绍兴附近的平桥村,童年的鲁迅因此有机会与农民的孩子交朋友,并了解农村生活。他的作品中有许多同情农民、歌颂农民的篇章,《社戏》就是这类作品中的名篇。

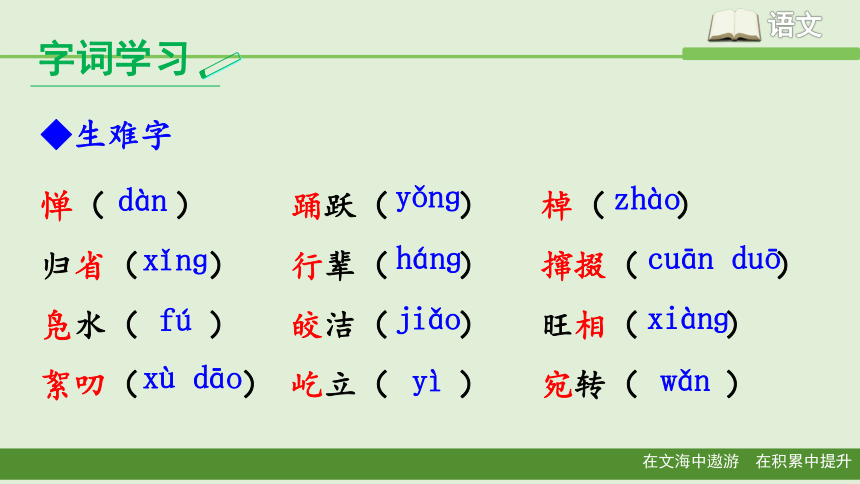

惮( ) 踊跃( ) 棹( )

归省( ) 行辈( ) 撺掇( )

凫水( ) 皎洁( ) 旺相( )

絮叨( ) 屹立( ) 宛转( )

◆生难字

dàn

yǒnɡ

zhào

xǐnɡ

hánɡ

cuān duō

fú

jiǎo

xiànɡ

字词学习

xù dāo

yì

wǎn

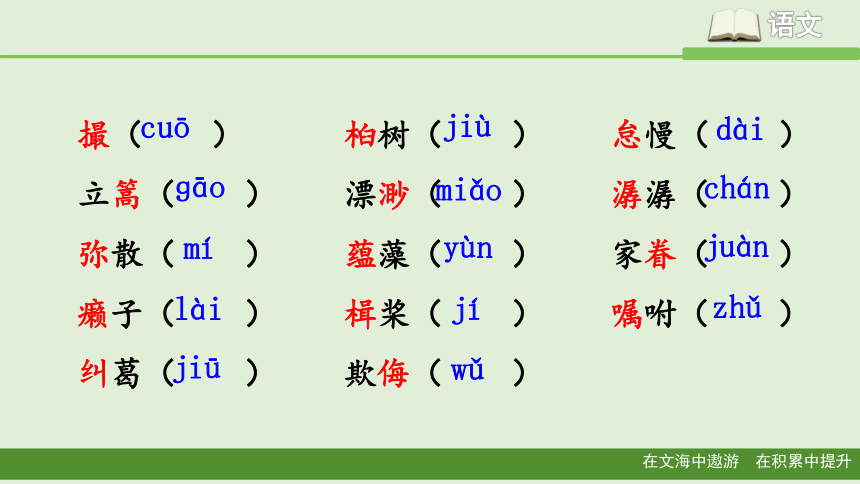

撮( ) 桕树( ) 怠慢( )

立篙( ) 漂渺( ) 潺潺( )

弥散( ) 蕴藻( ) 家眷( )

癞子( ) 楫桨( ) 嘱咐( )

纠葛( ) 欺侮( )

cuō

jiù

dài

ɡāo

miǎo

chán

mí

yùn

juàn

lài

jí

zhǔ

jiū

wǔ

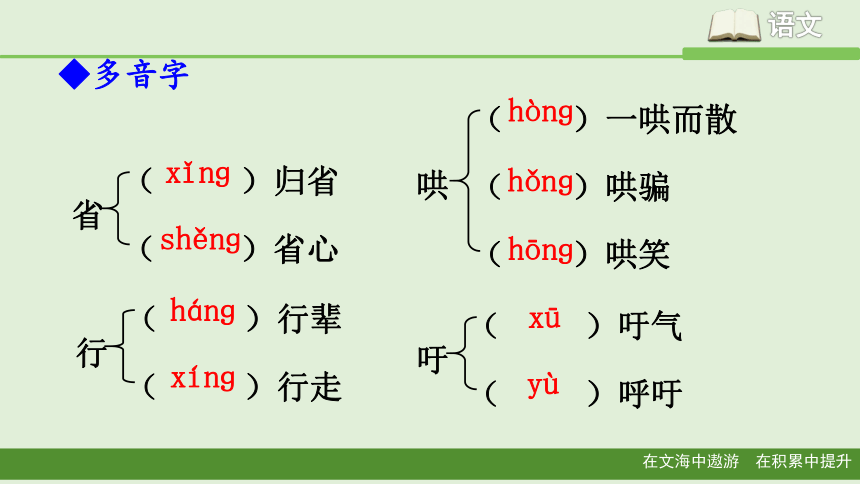

◆多音字

( )归省

( )省心

( )一哄而散

( )哄骗

( )哄笑

省

哄

xǐnɡ

shěnɡ

hònɡ

hǒnɡ

hōnɡ

( )行辈

( )行走

行

hánɡ

xínɡ

( )吁气

( )呼吁

吁

xū

yù

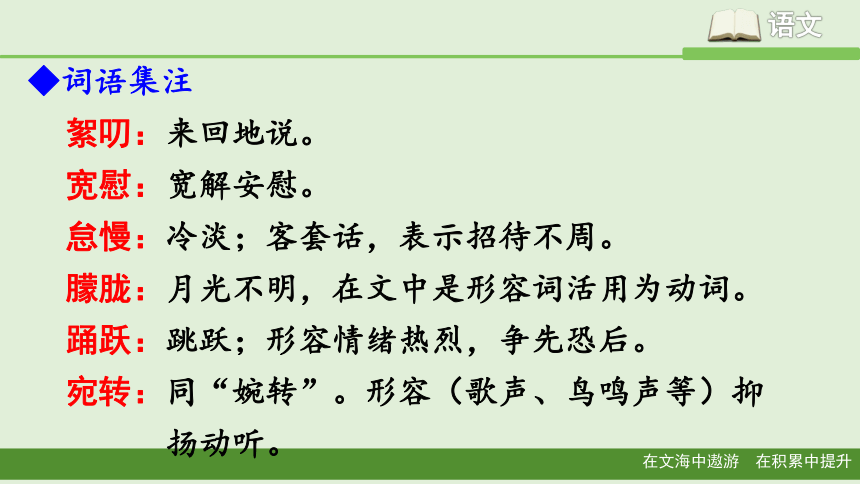

◆词语集注

絮叨:来回地说。

宽慰:宽解安慰。

怠慢:冷淡;客套话,表示招待不周。

朦胧:月光不明,在文中是形容词活用为动词。

踊跃:跳跃;形容情绪热烈,争先恐后。

宛转:同“婉转”。形容(歌声、鸟鸣声等)抑

扬动听。

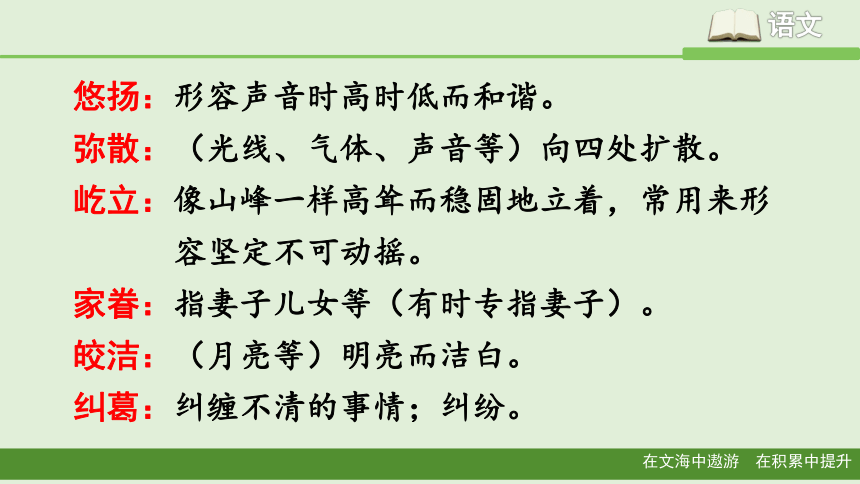

悠扬:形容声音时高时低而和谐。

弥散:(光线、气体、声音等)向四处扩散。

屹立:像山峰一样高耸而稳固地立着,常用来形

容坚定不可动摇。

家眷:指妻子儿女等(有时专指妻子)。

皎洁:(月亮等)明亮而洁白。

纠葛:纠缠不清的事情;纠纷。

整体感知

本文的线索是什么?(讨论并归纳)

社 戏

根据线索课文可以划分为几个部分?

社戏

盼社戏

看社戏

忆社戏

整体感知故事情节

概括文章的事件,哪些是详写?哪些是略写?作者为什么要这样安排?

1.随母归省小住平桥村

2.钓虾、放牛的乡间生活

3.看社戏前的波折

4.夜航去看社戏途中

5.赵庄看社戏

6.看社戏后归航偷豆

7.六一公公送豆

详写的是:

略写的是:

1

2

3

4

6

7

因为文章主要写看社戏,所以赵庄看社戏,夜航去看社戏途中,看社戏前的波折,看社戏后归航偷豆详写,其他情节与看社戏关系不大,所以略写。

小组讨论交流,在组内发言,说一说自己对本文写作意图的理解。

各小组推选一位代表在全班发言,交流本小组对本文写作意图的感悟。

理解作者写作意图

本文以细腻的笔调描绘了一幅江南水乡的迷人图画,展示了那里的人情美和风景美。那里的人聪明能干,热情好客,纯朴憨厚,无拘无束。那里的景如诗如画,令人陶醉。本文充分表达了作者对自由美好生活的向往和追求。

品味语言

跳读课文,品味文章重点词语、句子或语段。

a.找出自己认为精彩、重要的词语、句子和段落,然后用旁批写下自己的看法。

b.把自己不懂的地方提出来,质疑答疑。

我们已经点开船,在桥石上一磕,退后几尺,即又上前出了桥。于是架起两支橹,一支两人,一里一换,……

一系列准确的动词,将少年们开船时的动作程序以及合作划船的情状表述得颇为详细,显示了他们熟练的驾船技巧和勤劳肯干的品格,也折射出他们去看戏时的愉快心情。

词语例:

句子例:

那航船,就像一条大白鱼背着一群孩子在浪花里蹿,连夜渔的几个老渔父,也停了艇子看着喝采起来。

这一句用一个富有童话色彩的比喻,反映了儿童富于幻想的特点和愉快的心情。写老渔父的喝采,是通过旁观者的赞美来衬托孩子们的驾船技术。

段落例:

两岸的豆麦和河底的水草所发散出来的清香,夹杂在水气中扑面的吹来……料想便是戏台,但或者也许是渔火。

月夜行船一段(第11自然段)的景物描写分别从色彩、声音、视觉、听觉、嗅觉各个侧面着笔,恰如多重奏管弦乐,给人以十分丰富的感觉,景物的立体感由此产生。

“我”去看戏前的波折有哪些?写这些波折的作用是什么?

一是本村和邻村都叫不到船;二是母亲不准“我”和别人一同去,怕外祖母担心。写看戏前的波折,极力渲染了“我”盼望去看社戏的急切心情。

质疑答疑例:

“我”所难忘的是平桥村老人孩子那份朴实、真挚的感情和那特有的农村风光、自由的空气、人与人之间和谐亲密的关系。这一切都是“我”童年时在城镇未曾见到过,在后来的人生路途中也很少再见到的。“我”通过对这段往事的深情回忆,表达了对美好生活的向往之情。

课文最后说“真的,一直到现在,我实在再没有吃到那夜似的好豆,——也不再看到那夜似的好戏了”。真的是豆好吃,戏好看吗?

1.作者为什么说平桥村“在我是乐土”?

民风淳朴的乡村,对一个在封建家庭中成长,受各种规矩束缚的孩子来说,确实是快乐自由的天堂。“我”作为客人,在这里“得到优待”,钓到虾“照例是归我吃”,小伙伴们对“我”无微不至地体贴照顾,尤其是在看社戏的前后,这种体贴照

深入探究

顾表现得淋漓尽致;“我”在这里可以免念那些陈腐无用的经书,对于自幼就接受封建礼教的“我”而言,这样的自由是多么宝贵的享受;而且在农村可以亲近大自然,“掘蚯蚓”“钓虾”“放牛”,相对于城镇宅院中“我”那种受束缚的生活而言,这种生活无疑是新鲜有趣、有魅力的。

2.“偷豆”的是与非:“偷”,一般意义上是“残酷、自私、遭人唾弃”的行为,那么在课文中,小朋友们“偷豆”是好还是坏呢?

可以从以下方面来分析:

小伙伴们“偷豆”的目的是什么?

他们“偷”的谁家的豆?

他们是怎么样“偷”的?

他们怎样预防“偷”的秘密被人发觉,又怎样对待可能出现的后果呢?

“偷”反映了小朋友们诚恳待客的热情;

“偷”跳动着小朋友们纯洁无私的心;

“偷”反映了小朋友们周到细致、天真纯朴的天性。

文中的“偷”成为了一种热情的、无私的、天真质朴的“偷”,“偷”出了情趣,“偷”出了欢乐。

分析双喜的言行,谈谈双喜是个怎样的孩子?

当“我”看不成戏,“急得要哭”时,他马上能想出“好主意”,并且能举出让“外祖母和母亲也相信”的理由。

铁头老生夜晚不翻筋斗,让“我”很失望,双喜又用“谁肯显本领给白地看”来安慰“我”。

心细如发,聪明伶俐

亲切体贴

人物赏析

当老旦唱个没完没了,大家都已经厌倦但又不好说回去的时候,又是他提议回家。

回城时大家偷阿发家的豆,双喜以“再多偷,倘给阿发的娘知道是要骂哭的”为由劝止大家。

能拿主意

善于为他人着想

六一公公是一个怎样的形象?

六一公公是淳朴善良的乡民的形象。

对于孩子们偷他的豆,只是责备“不肯好好的摘,踏坏了不少”,听说摘豆是为了请客,马上说“这是应该的”,可见他不是吝啬之人;

后来他又亲自送豆,表现了他的热情好客;

“我”夸了他一句,他“竟非常感激起来”,表现了他的老实厚道的农民本色。

至于他夸“我”“读过书”“将来一定要中状元”之类的话,类似于今天夸某个孩子聪明,将来一定能考上好大学一样,是友善的祝福。也有观点认为六一公公虽然是个好人,但是有农民的局限,他夸“我”的话,表明他意识深处受封建礼教的影响,这在当时也是难免的。

美读课文

本文作者运用多种感官,详写了沿途美好的夜色风光,迷人而又带有神秘色彩,令人陶醉:真是乐土,烘托了自己愉快的心情。请你们找出自己认为最生动传神的景物描写段落来朗读欣赏,看谁读得最好,体会意境。

1.人物形象栩栩如生

在本文中,作者塑造了众多栩栩如生的人物形象,最突出的是双喜和六一公公。双喜聪明能干,善解人意,富有同情心,而且反应灵敏,考虑周到,办事果断,充满自信,又有组织才能和号召力,是孩子们的领袖。六一公公,着墨很少,但几笔勾勒极其准确地写出了他宽厚、纯朴、好客、热诚的性格特点。“我”之所以认为这一夜戏好、豆好,原因就在于这片乐土上的人好。

写作借鉴

2.景物描写极具特色

作者用写意笔法,从视觉、听觉和嗅觉的角度,描绘了月夜行船、船头看戏、月下归航这几个充满诗情画意的画面,情景交融,充满了水乡特色。出航途中,作者用白描手法,勾画了一幅江南水乡的美丽图画;看戏时描写了仙境般的戏台;归途中又用比喻手法写了行船的情景,富有童话色彩。

3.叙事详略得当

作者浓墨重彩地详写了看社戏的经过,包括戏前波折、看戏途中的所见所闻、看戏时众人的情态变化和归航偷豆的过程,令人读来如身临其境,深受感染。而对看戏后的余波则简略带过,极为有效地突显了文章的重点。

结构梳理

社戏

民风淳朴

伙伴友善

回忆美好

盼社戏——“乐土”

看社戏

忆社戏

戏前波折

船头看戏

月夜归航

怀念好豆

怀念好戏

夏夜行船

本文以“社戏”为线索,叙写了“我”少年时在平桥村同小伙伴到赵庄看社戏的经历,刻画了一群热情直爽的农家少年形象,表现了劳动人民淳朴、善良、友爱、无私的美好品德,展示了农村自由天地中充满了诗情画意的生活画卷,表达了作者对劳动人民的深厚情感和对童年生活的怀念。

主旨概括

拓展延伸

说话训练:我的童年

选择一件印象深刻的童年趣事来进行说话训练,要求叙述完整,声音洪亮,语调自然连贯,姿态大方。

课后作业

1.模仿月夜行船一段(11段)的景物描写,分别从色彩、声音、视觉、听觉、嗅觉各个侧面着笔,描写一段景物。

2.关注自己家乡的文化习俗,收集一种文化现象的资料,并作好笔记,在班上交流。

唐·王驾

鹅湖山下稻粱肥,

豚栅鸡栖半掩扉。

桑柘影斜春社散,

家家扶得醉人归。

新课导入

1 社 戏

1.识记有关鲁迅的文学常识,了解文章主要内容。(重点)

2.领悟鲁迅作品语言简洁而富有表现力的特点;理解文中多种表达方式的综合运用,把握景物描写在文中的作用。(难点)

3.感受当地淳朴、和睦、善良的民风民俗,体会作者对童年美好生活的回忆和留恋,培养淳朴善良、有爱无私的品质。(重点)

学习目标

鲁迅(1881—1936),原名周树人,字豫才,浙江绍兴人。我国现代伟大的文学家、思想家、革命家,中国现代文学的奠基人。1918年5月,首次以“鲁迅”为笔名发表了中国文学史上第一篇白话小说《狂人日记》,奠定了新文学运动的基石。

作者简介

主要作品有小说集《呐喊》《彷徨》《故事新编》,散文集《朝花夕拾》,散文诗集《野草》,杂文集《且介亭杂文》《热风》《坟》《二心集》《华盖集》《而已集》等。

本文选自《呐喊》(《鲁迅全集》第一卷,人民文学出版社2005年版)。有删节。这是鲁迅1922年写的一篇短篇小说。作品以作者少年时代的生活经历为依据,用第一人称写“我”二十年来三次看戏的经历:两次是辛亥革命后在北京看京戏,一次是少年时代在浙江绍兴小

背景链接

村庄看社戏。课文节选的是看社戏的部分。鲁迅的外祖母家在绍兴附近的平桥村,童年的鲁迅因此有机会与农民的孩子交朋友,并了解农村生活。他的作品中有许多同情农民、歌颂农民的篇章,《社戏》就是这类作品中的名篇。

惮( ) 踊跃( ) 棹( )

归省( ) 行辈( ) 撺掇( )

凫水( ) 皎洁( ) 旺相( )

絮叨( ) 屹立( ) 宛转( )

◆生难字

dàn

yǒnɡ

zhào

xǐnɡ

hánɡ

cuān duō

fú

jiǎo

xiànɡ

字词学习

xù dāo

yì

wǎn

撮( ) 桕树( ) 怠慢( )

立篙( ) 漂渺( ) 潺潺( )

弥散( ) 蕴藻( ) 家眷( )

癞子( ) 楫桨( ) 嘱咐( )

纠葛( ) 欺侮( )

cuō

jiù

dài

ɡāo

miǎo

chán

mí

yùn

juàn

lài

jí

zhǔ

jiū

wǔ

◆多音字

( )归省

( )省心

( )一哄而散

( )哄骗

( )哄笑

省

哄

xǐnɡ

shěnɡ

hònɡ

hǒnɡ

hōnɡ

( )行辈

( )行走

行

hánɡ

xínɡ

( )吁气

( )呼吁

吁

xū

yù

◆词语集注

絮叨:来回地说。

宽慰:宽解安慰。

怠慢:冷淡;客套话,表示招待不周。

朦胧:月光不明,在文中是形容词活用为动词。

踊跃:跳跃;形容情绪热烈,争先恐后。

宛转:同“婉转”。形容(歌声、鸟鸣声等)抑

扬动听。

悠扬:形容声音时高时低而和谐。

弥散:(光线、气体、声音等)向四处扩散。

屹立:像山峰一样高耸而稳固地立着,常用来形

容坚定不可动摇。

家眷:指妻子儿女等(有时专指妻子)。

皎洁:(月亮等)明亮而洁白。

纠葛:纠缠不清的事情;纠纷。

整体感知

本文的线索是什么?(讨论并归纳)

社 戏

根据线索课文可以划分为几个部分?

社戏

盼社戏

看社戏

忆社戏

整体感知故事情节

概括文章的事件,哪些是详写?哪些是略写?作者为什么要这样安排?

1.随母归省小住平桥村

2.钓虾、放牛的乡间生活

3.看社戏前的波折

4.夜航去看社戏途中

5.赵庄看社戏

6.看社戏后归航偷豆

7.六一公公送豆

详写的是:

略写的是:

1

2

3

4

6

7

因为文章主要写看社戏,所以赵庄看社戏,夜航去看社戏途中,看社戏前的波折,看社戏后归航偷豆详写,其他情节与看社戏关系不大,所以略写。

小组讨论交流,在组内发言,说一说自己对本文写作意图的理解。

各小组推选一位代表在全班发言,交流本小组对本文写作意图的感悟。

理解作者写作意图

本文以细腻的笔调描绘了一幅江南水乡的迷人图画,展示了那里的人情美和风景美。那里的人聪明能干,热情好客,纯朴憨厚,无拘无束。那里的景如诗如画,令人陶醉。本文充分表达了作者对自由美好生活的向往和追求。

品味语言

跳读课文,品味文章重点词语、句子或语段。

a.找出自己认为精彩、重要的词语、句子和段落,然后用旁批写下自己的看法。

b.把自己不懂的地方提出来,质疑答疑。

我们已经点开船,在桥石上一磕,退后几尺,即又上前出了桥。于是架起两支橹,一支两人,一里一换,……

一系列准确的动词,将少年们开船时的动作程序以及合作划船的情状表述得颇为详细,显示了他们熟练的驾船技巧和勤劳肯干的品格,也折射出他们去看戏时的愉快心情。

词语例:

句子例:

那航船,就像一条大白鱼背着一群孩子在浪花里蹿,连夜渔的几个老渔父,也停了艇子看着喝采起来。

这一句用一个富有童话色彩的比喻,反映了儿童富于幻想的特点和愉快的心情。写老渔父的喝采,是通过旁观者的赞美来衬托孩子们的驾船技术。

段落例:

两岸的豆麦和河底的水草所发散出来的清香,夹杂在水气中扑面的吹来……料想便是戏台,但或者也许是渔火。

月夜行船一段(第11自然段)的景物描写分别从色彩、声音、视觉、听觉、嗅觉各个侧面着笔,恰如多重奏管弦乐,给人以十分丰富的感觉,景物的立体感由此产生。

“我”去看戏前的波折有哪些?写这些波折的作用是什么?

一是本村和邻村都叫不到船;二是母亲不准“我”和别人一同去,怕外祖母担心。写看戏前的波折,极力渲染了“我”盼望去看社戏的急切心情。

质疑答疑例:

“我”所难忘的是平桥村老人孩子那份朴实、真挚的感情和那特有的农村风光、自由的空气、人与人之间和谐亲密的关系。这一切都是“我”童年时在城镇未曾见到过,在后来的人生路途中也很少再见到的。“我”通过对这段往事的深情回忆,表达了对美好生活的向往之情。

课文最后说“真的,一直到现在,我实在再没有吃到那夜似的好豆,——也不再看到那夜似的好戏了”。真的是豆好吃,戏好看吗?

1.作者为什么说平桥村“在我是乐土”?

民风淳朴的乡村,对一个在封建家庭中成长,受各种规矩束缚的孩子来说,确实是快乐自由的天堂。“我”作为客人,在这里“得到优待”,钓到虾“照例是归我吃”,小伙伴们对“我”无微不至地体贴照顾,尤其是在看社戏的前后,这种体贴照

深入探究

顾表现得淋漓尽致;“我”在这里可以免念那些陈腐无用的经书,对于自幼就接受封建礼教的“我”而言,这样的自由是多么宝贵的享受;而且在农村可以亲近大自然,“掘蚯蚓”“钓虾”“放牛”,相对于城镇宅院中“我”那种受束缚的生活而言,这种生活无疑是新鲜有趣、有魅力的。

2.“偷豆”的是与非:“偷”,一般意义上是“残酷、自私、遭人唾弃”的行为,那么在课文中,小朋友们“偷豆”是好还是坏呢?

可以从以下方面来分析:

小伙伴们“偷豆”的目的是什么?

他们“偷”的谁家的豆?

他们是怎么样“偷”的?

他们怎样预防“偷”的秘密被人发觉,又怎样对待可能出现的后果呢?

“偷”反映了小朋友们诚恳待客的热情;

“偷”跳动着小朋友们纯洁无私的心;

“偷”反映了小朋友们周到细致、天真纯朴的天性。

文中的“偷”成为了一种热情的、无私的、天真质朴的“偷”,“偷”出了情趣,“偷”出了欢乐。

分析双喜的言行,谈谈双喜是个怎样的孩子?

当“我”看不成戏,“急得要哭”时,他马上能想出“好主意”,并且能举出让“外祖母和母亲也相信”的理由。

铁头老生夜晚不翻筋斗,让“我”很失望,双喜又用“谁肯显本领给白地看”来安慰“我”。

心细如发,聪明伶俐

亲切体贴

人物赏析

当老旦唱个没完没了,大家都已经厌倦但又不好说回去的时候,又是他提议回家。

回城时大家偷阿发家的豆,双喜以“再多偷,倘给阿发的娘知道是要骂哭的”为由劝止大家。

能拿主意

善于为他人着想

六一公公是一个怎样的形象?

六一公公是淳朴善良的乡民的形象。

对于孩子们偷他的豆,只是责备“不肯好好的摘,踏坏了不少”,听说摘豆是为了请客,马上说“这是应该的”,可见他不是吝啬之人;

后来他又亲自送豆,表现了他的热情好客;

“我”夸了他一句,他“竟非常感激起来”,表现了他的老实厚道的农民本色。

至于他夸“我”“读过书”“将来一定要中状元”之类的话,类似于今天夸某个孩子聪明,将来一定能考上好大学一样,是友善的祝福。也有观点认为六一公公虽然是个好人,但是有农民的局限,他夸“我”的话,表明他意识深处受封建礼教的影响,这在当时也是难免的。

美读课文

本文作者运用多种感官,详写了沿途美好的夜色风光,迷人而又带有神秘色彩,令人陶醉:真是乐土,烘托了自己愉快的心情。请你们找出自己认为最生动传神的景物描写段落来朗读欣赏,看谁读得最好,体会意境。

1.人物形象栩栩如生

在本文中,作者塑造了众多栩栩如生的人物形象,最突出的是双喜和六一公公。双喜聪明能干,善解人意,富有同情心,而且反应灵敏,考虑周到,办事果断,充满自信,又有组织才能和号召力,是孩子们的领袖。六一公公,着墨很少,但几笔勾勒极其准确地写出了他宽厚、纯朴、好客、热诚的性格特点。“我”之所以认为这一夜戏好、豆好,原因就在于这片乐土上的人好。

写作借鉴

2.景物描写极具特色

作者用写意笔法,从视觉、听觉和嗅觉的角度,描绘了月夜行船、船头看戏、月下归航这几个充满诗情画意的画面,情景交融,充满了水乡特色。出航途中,作者用白描手法,勾画了一幅江南水乡的美丽图画;看戏时描写了仙境般的戏台;归途中又用比喻手法写了行船的情景,富有童话色彩。

3.叙事详略得当

作者浓墨重彩地详写了看社戏的经过,包括戏前波折、看戏途中的所见所闻、看戏时众人的情态变化和归航偷豆的过程,令人读来如身临其境,深受感染。而对看戏后的余波则简略带过,极为有效地突显了文章的重点。

结构梳理

社戏

民风淳朴

伙伴友善

回忆美好

盼社戏——“乐土”

看社戏

忆社戏

戏前波折

船头看戏

月夜归航

怀念好豆

怀念好戏

夏夜行船

本文以“社戏”为线索,叙写了“我”少年时在平桥村同小伙伴到赵庄看社戏的经历,刻画了一群热情直爽的农家少年形象,表现了劳动人民淳朴、善良、友爱、无私的美好品德,展示了农村自由天地中充满了诗情画意的生活画卷,表达了作者对劳动人民的深厚情感和对童年生活的怀念。

主旨概括

拓展延伸

说话训练:我的童年

选择一件印象深刻的童年趣事来进行说话训练,要求叙述完整,声音洪亮,语调自然连贯,姿态大方。

课后作业

1.模仿月夜行船一段(11段)的景物描写,分别从色彩、声音、视觉、听觉、嗅觉各个侧面着笔,描写一段景物。

2.关注自己家乡的文化习俗,收集一种文化现象的资料,并作好笔记,在班上交流。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 社戏

- 2 回延安

- 3*安塞腰鼓

- 4*灯笼

- 写作 学习仿写

- 口语交际 应对

- 第二单元

- 5 大自然的语言

- 6 阿西莫夫短文两篇

- 7*大雁归来

- 8*时间的脚印

- 写作 说明的顺序

- 第三单元

- 9 桃花源记

- 10 小石潭记

- 11*核舟记

- 12《诗经》二首

- 写作 学写读后感

- 名著导读 《傅雷家书》:选择性阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 任务一 学习演讲词

- 13 最后一次讲演

- 14 应有格物致知精神

- 15 我一生中的重要抉择

- 16 庆祝奥林匹克运动复兴25周年

- 任务二 撰写演讲稿

- 任务三 举办演讲比赛

- 第五单元

- 17 壶口瀑布

- 18 在长江源头各拉丹冬

- 19*登勃朗峰

- 20*一滴水经过丽江

- 写作 学写游记

- 口语交际 即席讲话

- 第六单元

- 21 《庄子》二则

- 22 《礼记》二则

- 23* 马说

- 24 唐诗三首

- 写作 学写故事

- 名著导读 《钢铁是怎样炼成的》:摘抄和做笔记

- 课外古诗词诵读