历史:第一单元《中国古代的农耕经济》测试(岳麓版08版必修2)

文档属性

| 名称 | 历史:第一单元《中国古代的农耕经济》测试(岳麓版08版必修2) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 690.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 岳麓版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2009-06-07 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

第一单元 中国古代的农耕经济

测 试

(注:本试卷包括选择题和非选择题两部分,共120分)

单选题(共60小题,每小题1分)

1.中国农耕经济最早在黄河流域和长江流域形成规模。下列考古材料最能反映长江流域原始农业特点的是( )

A.猪骨骨核 B.贮粮窖穴 C.稻谷遗存 D.炭化谷粒

2.牛耕出现后,很长一段时间使用并不普遍。下列为牛耕的普遍推广提供了可能的一项技术革新是( )

A.铁犁铧发明 B.犁壁的安装 C.牛鼻环的使用 D.“二牛抬杠”的牛耕方式

3.春秋时期的人常以“牛”“耕”作为名、字,如:孔子弟子司马耕,字子牛;晋国大力士姓牛,名字耕。这反映了当时( )

A.农耕经济高度发达 B.牛耕技术备受推崇 C.统治者实行重农抑商政策 D.种植业是主要生产部门。

4. 古代下列生产工具中,基本无需使用人力操作的是( )

A.曲辕犁 B.耧车 C.翻车 D.筒车

5. 春秋战国时期修建的著名水利工程不包括( )

A.芍陂 B.郑国渠 C.都江堰 D.白渠

6.白居易诗:“机梭声札札,牛驴走芸芸。……有财不行商,有丁不入军。家家守村业,头白不出门。”诗中的描述反映了

男耕女织的自然经济 ②重视农业的观念 ③家庭手工业的发展促进了商品流通 ④安土重迁的思想

A.①②③ B.①②④ C.①③④ D.②③④

7.北京地区流行过这样的俗语:人生有三宝,丑妻薄地破棉袄。从本质上反映了( )

A.农民富裕安逸的生活

B.商品经济极端落后

C.以家庭为单位的小农经济特征

D.农业在经济中占有重要地位

8.宋朝范成大诗云:“昼出耘田夜绩麻,村庄儿女各当家。童孙未解供耕织,也傍桑阴学种瓜。”诗句中反映的信息不包括( )

A.农业与家庭手工业相结合 B.农村经济存在性别分工

C.农民过着衣食无忧的田园生活 D.当时的纺织材料有麻和丝

9.东亚大陆得天独厚的自然条件和地理环境,孕育了中华民族以农耕为主体的经济形态。下列属于中国古代农业经济的基本特点的有( )

以种植业为主,家畜饲养业为辅 ②精耕细作的农业生产模式

③“男耕女织”式的经营方式 ④历代统治者都重视农业

A.①②③④ B.②③④ C.①②③ D.①②

10.下列有关古代中国农业发展的史实,其中因果对应关系正确的是( )

A.刀耕火种 小农经济形成 B.铁犁牛耕 井田制形成

C.铁犁牛耕 小农经济形成 D.土地兼并 政府财政收入增加

11.关于西周井田制的论述,不正确的是( )

A.目的是为了巩固奴隶主的统治 B.土地所有权与使用权是分离的

C.分封制的瓦解导致井田制瓦解 D.东周向封建地主土地所有制转化

12.《诗经》云:“雨我公田,遂及我私”。这种现象开始出现于( )

A.商朝 B.西周 C.春秋 D.战国

13.从法律上明确废除井田制,对土地私有制给予全面肯定的是( )

A.晋国的税制改革 B.齐国“相地而衰征” C.鲁国的“初税亩” D.商鞅变法

14.战国以来的土地私有制包括( )

①君主土地私有制 ②自耕农土地私有制 ③地主土地私有制 ④国家所有的贵族土地所有制

A.①②③ B.①②④ C.②③④ D.①②③④

15.中国古代推行过均田制的朝代不包括( )

A. 北魏 B.隋朝 C.北宋 D.唐朝

16.以下有关中国古代土地制度的叙述正确的一项是( )

A.井田制是一种土地公有制,土地属国民全体

B.春秋时期的税制改革客观上承认了土地的私有权

C.地主扩大地产的唯一途径是土地兼并

D.均田制所体现的是一种土地国有,自唐代开始实施

17.下列关于中国古代租佃经营方式的叙述,不正确的是( )

A.其产生和发展的条件是地主土地私有制的发展 B.战国时期租佃经营就已产生

C.汉代“或耕豪民之田,见税什五”的租佃经营方式的现象已比较普遍

D.宋代租佃经营成为农村经济中的主要形式

18.下列图表(注:X轴表示时间,Y轴表示佃农对地主的依附程度)能体现佃农与地主依附关系发展的是( )

Y Y Y Y

X X X X

A B C D

19.下列有关均田制的说法,不正确的是( )

A.它始于北魏 B.均田制实行的前提是政府掌握大量的土地

C.这一制度的实行从根本上阻止了土地兼并现象,使农民的生活相对稳定

D.隋唐两代不但继承了这一制度,而且有所发展

20.某地出土一张明代地契,该地契反映当时租佃制下的农民发生了很大变化,这些变化不可能包括( )

A.农民的生产积极性得到提高 B.争取到永久租佃土地的权利

C.减弱对地主的人身依附关系 D.佃农的地租剥削已经非常轻

21.“骏马秋风塞北,杏花春雨江南”。两汉时期,塞北(龙门碣石以北)和江南地区都是我国重要的经济区。在当时四大经济区中,长期居于全国经济重心的是( )

A.山西、江南 B.山东、江南 C.龙门碣石以北、江南 D.山东、山西

22.在汉代,江南地区与黄河流域相比经济发展程度相差较大,根本原因是( )

A.自然条件的差异 B.统治政策的差异 C.生产力水平的差异 D.民族生活习惯的差异

23.唐朝时期,我国历史上出现第二次人口南千的高潮,其政治原因是( )

A.安史之乱 B.永嘉之乱 C.七国之乱 D.靖康之变

24.唐朝诗人张籍写道:“北人避胡多在南,南人至今能晋语”。这反映了古代经济重心南移的主要原因是( )

A.多次战乱,人口南迁 B.少数民族政权开发南方 C.两晋时期在南方的开发 D.民族融合

25.中唐以后,扬州成为全国经济中心。这反映的主要问题是( )

A.江南经济开始得到开发 B.江南经济逐渐超过北方 C.江南正式成为经济重心 D.南北经济发展趋向平衡

26.中国古代经济重心正式由北方转到南方是在( )

A.两晋南朝 B.唐朝初 C.唐朝中后期 D.南宋

27.下列史实不属于江南经济发展现象的是( )

A.春秋时期楚相孙叔敖修芍陂 B.隋唐时期成为粮食重要产地

C.明中后期出现资本主义萌芽 D.明清时期工商业市镇蓬勃兴起

28下列材料中,表明中国古代经济重心南移完成的是( )

A.“(江南)地广野丰,民勤本业,一岁或稔,则数郡忘讥”

B.“扬一益二”(扬州商业繁华居天下第一,益州则居第二)

C.“苏湖熟,天下足” D.“买不尽松江布,收不尽魏塘沙”

29社会动乱是中原人民南迁的主要原因之一,下列对应错误的一项是( )

A.七国之乱 第一次高潮 西汉 B.永嘉之乱 第一次高潮 两晋之际

C.安史之乱 第二次高潮 唐朝 D.靖康之乱 第三次高潮 两宋之际

30我国古代经济重心南移过程中出现的特点是( )

①南迁人民带去的技术是当时最先进的 ②出现在国家分裂或战乱中 ③随政治中心迁移而迁移

④南方统治者注重发展经济 A.①②③ B.②③④ C.①②④ D.①②③④

31.在某次青铜器文物展览会上,三星堆文化的青铜器赢得了参观者的一片赞美之辞。如果外国参观者向你咨询中国古代的青铜铸造技术在何时进入成熟时期,你应该回答( )

A.新石器时代晚期 B.商周时期 C.秦汉时期 D.魏晋南北朝时期

32.把钢应用到农具和手工业工具上,能够大大提高生产力。这种冶炼技术最早出现在( )

A.西周时期 B.春秋时期 C.唐朝时期 D.北宋时期

33.欧洲到18世纪才开始用焦炭冶铁,焦炭的使用曾直接促成欧洲冶铁业的进步。用焦炭冶铁在中国流行开来是在( )

A.汉代时期 B.北宋时期 C.南宋末年 D.明朝时期

34.长沙马王堆1号汉墓出土的素纱禅衣,长128厘米,总重量仅48克,据此可以判断其主要用料是( )

A.麻 B.棉 C.丝 D.化纤

35“布衣”是中国古代对劳动人民的称呼,诸葛亮在《出师表》中也曾以“布衣”自称。在诸葛亮生活的时代里,“布”的主要材料是( )

A.丝 B.棉 C.毛 D.麻

36.《柳南续笔》载“今棉之为用,可以御寒,可以生暖,盖老少贵贱无不赖之。其衣被天下后世,为功殆过于蚕桑也”这句话反映了( )

A.棉花在内地的传播 B.松江成为棉纺织中心 C.推广先进的棉纺织技术 D.棉布成为广大民众的主要原料

37.“吸引我的是它的绚丽,它来自一个新的天地,从未见过如此优美的艺术。多么诱人,精致超俗,来自中华,它的故土(景德镇)。”这是18世纪初期法国流传的一首诗歌,它盛赞的是中国的( )

A.瓷器 B.丝绸 C.铁器 D.青铜器

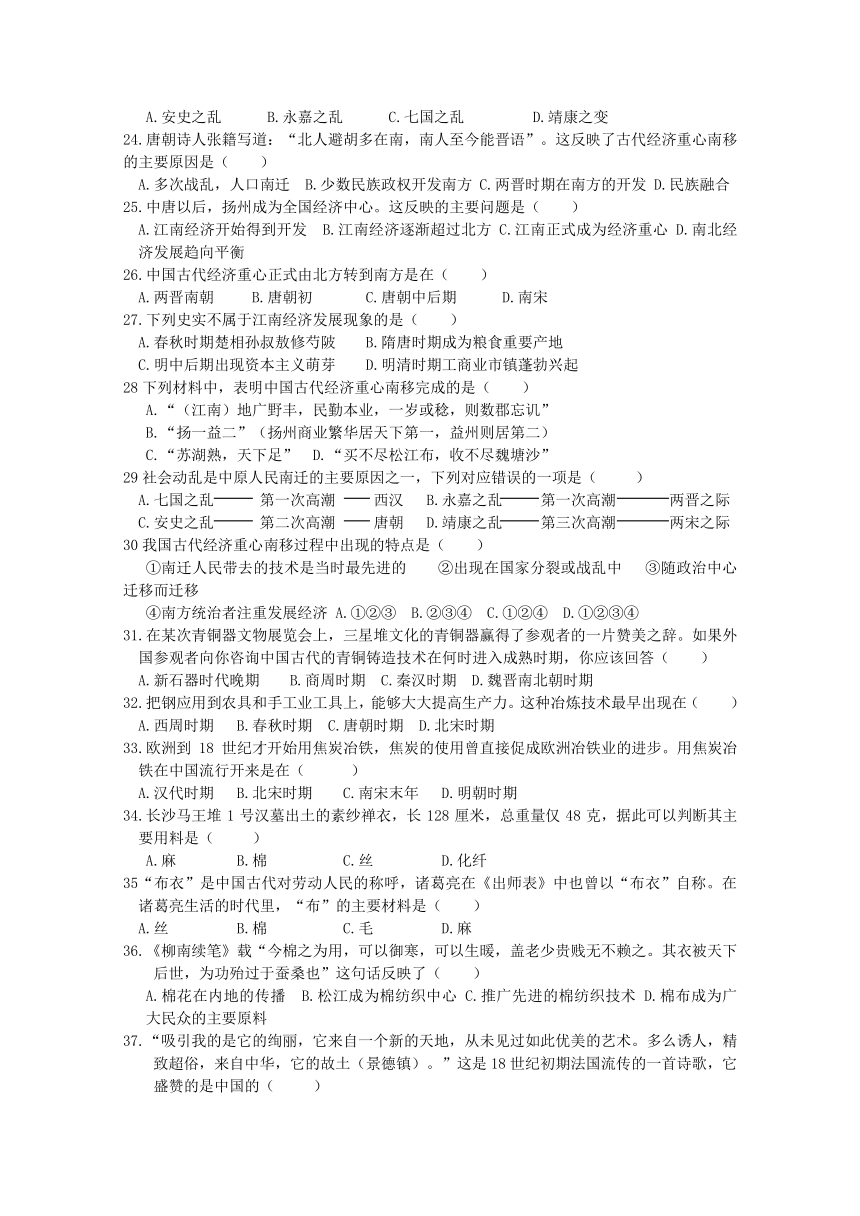

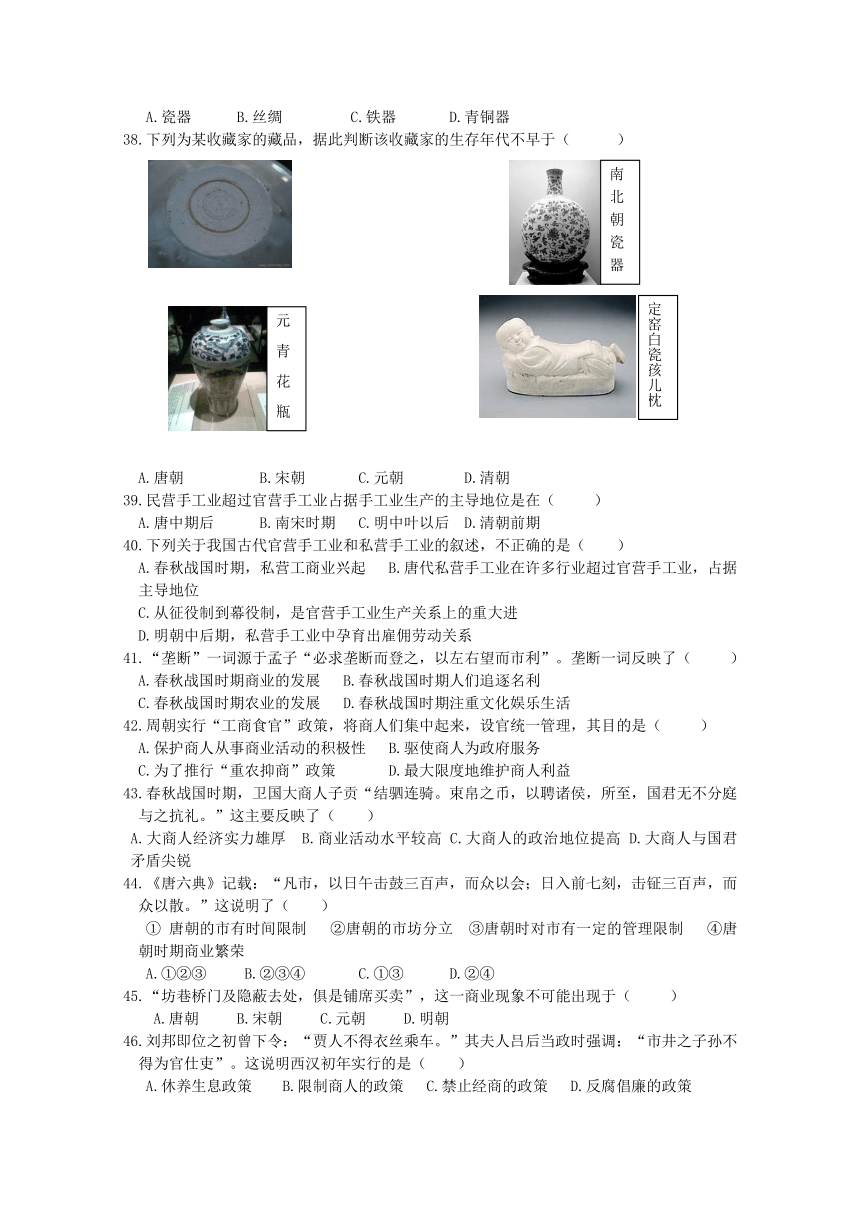

38.下列为某收藏家的藏品,据此判断该收藏家的生存年代不早于( )

A.唐朝 B.宋朝 C.元朝 D.清朝

39.民营手工业超过官营手工业占据手工业生产的主导地位是在( )

A.唐中期后 B.南宋时期 C.明中叶以后 D.清朝前期

40.下列关于我国古代官营手工业和私营手工业的叙述,不正确的是( )

A.春秋战国时期,私营工商业兴起 B.唐代私营手工业在许多行业超过官营手工业,占据主导地位

C.从征役制到幕役制,是官营手工业生产关系上的重大进

D.明朝中后期,私营手工业中孕育出雇佣劳动关系

41.“垄断”一词源于孟子“必求垄断而登之,以左右望而市利”。垄断一词反映了( )

A.春秋战国时期商业的发展 B.春秋战国时期人们追逐名利

C.春秋战国时期农业的发展 D.春秋战国时期注重文化娱乐生活

42.周朝实行“工商食官”政策,将商人们集中起来,设官统一管理,其目的是( )

A.保护商人从事商业活动的积极性 B.驱使商人为政府服务

C.为了推行“重农抑商”政策 D.最大限度地维护商人利益

43.春秋战国时期,卫国大商人子贡“结驷连骑。束帛之币,以聘诸侯,所至,国君无不分庭与之抗礼。”这主要反映了( )

A.大商人经济实力雄厚 B.商业活动水平较高 C.大商人的政治地位提高 D.大商人与国君矛盾尖锐

44.《唐六典》记载:“凡市,以日午击鼓三百声,而众以会;日入前七刻,击钲三百声,而众以散。”这说明了( )

① 唐朝的市有时间限制 ②唐朝的市坊分立 ③唐朝时对市有一定的管理限制 ④唐朝时期商业繁荣

A.①②③ B.②③④ C.①③ D.②④

45.“坊巷桥门及隐蔽去处,俱是铺席买卖”,这一商业现象不可能出现于( )

A.唐朝 B.宋朝 C.元朝 D.明朝

46.刘邦即位之初曾下令:“贾人不得衣丝乘车。”其夫人吕后当政时强调:“市井之子孙不得为官仕吏”。这说明西汉初年实行的是( )

A.休养生息政策 B.限制商人的政策 C.禁止经商的政策 D.反腐倡廉的政策

47.我国古代纸币广泛流通是在( )

A.唐朝 B.宋朝 C.元朝 D.明朝

48.我国古代的重农抑商政策( )

①形成于战国时期 ②长期保持了社会的稳定 ③是封建社会传统的经济政策

④在封建社会中始终发挥着积极作用

A.①②③ B.①②③④ C.①③④ D.②③④

49.“农为天下之本,而工贾皆其末也”,与雍正的这句话观点不一致的是( )

A.“上农除末,黔首是富” B.“乃令贾人不得衣丝乘车,重租税以困辱之”

C.“世儒不察,以工商为末,妄议抑之” D.“禁商办、仆役、倡优、下贱不许服用貂裘”

50.下列关于古代重农抑商政策的评价,不正确的是( )

A.有利于农业生产的发展 B.不利于资本主义萌芽的成长

C.有利于封建社会的稳定 D.有利于商品经济的迅速发展

51. 下列与明清时期粮食产量大幅度提高无关的一项是( )

A.生产技术、经营管理水平的提高 B.经济作物种植面积的扩大

C.外来高产作物被引进和推广 D.耕地面积的扩大

52.明清时期引进、推广高产作物玉米和甘薯所产生的重要影响不包括( )

A.养活了众多人口 B.经济作物专业生产区域扩大

C.导致了资本主义萌芽的出现 D.提高了农业生产商品化程度

53.明朝中期,资本主义萌芽首先产生于( )

A.关中地区 B.中原地区 C.江南地区 D.东北地区

54.明朝中后期,出现“末富居多,本富居少”,江南人口“昔日逐末之人尚少,今去农而改工商者,三倍于前”。 这说明( )

A.自然经济解体 B.商品经济相对发达 C.社会贫富分化加剧 D.资本主义萌芽出现

55.明朝中后期资本主义萌芽产生的主要标志是( )

A.出现了不少工商业繁荣的城市 B.白银成为普遍流通的货币

C.制瓷行业中出现很细的技术分工 D.纺织行业中出现由“机户”开设的机房

56.明朝实行禁海政策,长期闭关锁国的根本原因是( )

A.“天朝物产丰盈,无所不有”,不需要与外国交流 B.是封建自给自足的自然经济的产物

C .清政府害怕外国人支持汉人进行反清斗争 D.造船技术落后,不适应远洋航海

57.下列对中国近代前夜经济发展的表述,不正确的是( )

部分工农业生产技术基本上还处于当时世界领先地位 B.成为当时世界经济和贸易的中心地区

C. 萌发了资本主义因素 D.在生产关系中已经出现了强大的扫荡旧经济基础的革命性变化

58.从经济的角度看,明清时期中国已处于“近代的前夜”。下面最能体现这一结论的是( )

A.租佃经营方式的推广

B.制瓷、矿冶等手工业技术均有较大进步

C.苏州丝职业“听大户呼织”、“计日受值”

D.世界白银的一半流入中国,市面上大量使用白银

59.中国封建社会末期“重农抑商”政策严重阻碍了资本主义萌芽的发展。它造成的后果不包括( )

A.市场狭小 B.原料不足 C.劳动力缺乏 D.资金短缺

60.在西方,火药、指南针和印刷术对于推翻封建统治,开拓世界市场、推动科学革命发挥了重要作用,但它们

在明清时期的中国却未能推进社会变革。其重要原因之一在于当时的中国( )

A.固守农耕,自然经济生产方式 B.受到西方殖民者和俄国侵扰

C.国家分裂、国力衰弱 D.经济停滞倒退

非选择题(共6小题,共60分)

61.阅读下列材料(共4分)

材料一:白居易《朱陈村》描写了唐代农村生活景象:“……机梭声札扎,牛驴走纭纭。女汲涧中水,男采山上薪。县远官事少,山深人俗淳。有材不行商,有丁不入军。家家守村业,白头不出门……”

材料二 :春耕夏耘,秋获冬藏,伐薪樵,治官府,给徭役。春不得避风尘,夏不得避暑热,秋不得避阴雨,冬不得避寒冻。四时之间,亡日休息,又私自送往迎来, 吊死问疾,养孤长幼在其中。勤苦如此,尚复被水旱之灾,急政暴赋,赋敛不时, 朝令而暮当具。有者半贾而卖,亡者取倍称之息。于是有卖田宅、鬻子孙以偿债者矣。 ——(西汉)晁错《论贵粟疏》

回答:

材料一反映了我国古代农业经济的什么生产经营方式?(1分)

结合材料一和材料二,分析这种生产方式的特点。 (3分)

62. 阅读下列材料:(共15分)

材料一:“方里而井,井九百亩,其中为公田。八家皆私百亩,同养公田,公事毕,然后敢治私事。” --------《孟子.滕文公上》

材料二:“至秦则不然,用商鞅之法,改帝王之制,除井田,民得买卖。富者连阡陌,贫者无立锥之地。……故贫者常衣牛马之衣,而食犬彘之食。”

--------《汉书.食货志》

材料三:自田制坏而兼并之法行,贫民下户复多,而中产之家(相当于自耕农)赈贷之所不及,一遇水旱,狼狈无策,只有流离饿莩耳。

——董猬《救活荒民书》

材料四:金宝庐舍,转瞬灰炽,惟有田者,岿然而独无恙。故上至绅富,下至委巷工贾,赢十百金,即莫不志在良田。

——陶煦《租核.推原》

回答:

材料一反映了哪一种土地制度?(1分)

材料二反映了该制度发生了怎样的变化?(2分)发生这一变化的根本原因是什么?(1分)发生这一变化对社会产生了怎样的影响? (4分)

针对材料三所反映的社会问题,举例说明统治阶级试图解决该问题而采取的措施,结果如何?为什么?(5分)

材料四反映的现象对社会发展产生了怎样的影响?(2分)

63.阅读下列材料:(9分)

中国古代人口地理分布的变化表

表一: 表二

区域 西汉(2年) 唐(752

总人口 人口密度 总人口 人口密度

黄河中下游地区 38256 42.8 28898 32.3

淮河地区 7871 15.2 12137 23.4

区域 南宋(1210) 明(1491年)

总人口 人口密度 总人口 人口密度

黄河中下游地区 47541 53.2 21217 30.4

淮河地区 23650 45.6 39275 75.7

请完成:

汉时,我国人口主要集中在哪一地区?为什么?(2分)

从汉代到唐代,中国古代人口分布发生了怎样的变化?为什么?(4分)

明代时,我国人口分布最明显的变化是什么?为什么?(3分)

64.阅读下列材料:(12分)

材料一:(齐国)太公……乃劝以女工之业……织作冰纨绮绣……之物,号为冠带衣履天下

——《汉书·地理志》

材料二:今棉之为用,可以御寒,可以生暖,盖老少贵贱无不赖之。其衣被天下后世,为功殆过于蚕桑也。

——(清)王应奎《柳南续笔》

材料三:(汉元帝时,贡禹表称)方今齐三服官(负责制天子服用)作工各数千人,一岁费数巨万。属广汉主

金银器,岁各用五百万。三工官官费五千万,东西织室亦然。

——《汉书·贡禹传》

材料四:“工之子恒为工。”(《国语·齐语》)“工匠之子,莫不继事。”(《荀子·儒效》)“工商皆为家传其业以

求利。”(《唐六典》)

请回答:

材料一中“衣履天下”的纺织业原料是什么?材料二发生了什么变化?结合材料分析变化的原因。

(4分)

根据材料三说明古代官营手工业的生产目的,并结合所学知识归纳概括汉代官营手工业的发展状况及经营特点。(6分)

据材料四分析中国古代手工业在技术的传承上具有怎样的特点?造成这一特点的根本原因是什么?(2分)

65.阅读下列材料:(12分)

材料一 于长安及五都(即下面所说的五个重要的城市)立五均官,更名长安东、西市令及洛阳、邯郸、临菑、宛、成都市长皆为五均同市师、东市称京,西市成畿,洛阳称中,余四都各用东、西、南、北为称,皆置交易承五人,钱府承一人。 ——《汉书·食货志》

图片一: 图片二:

请回答:

(1)与材料一比较,隋唐时期的商业管理与汉朝有哪些相似的地方?

(2分)

(2)说明图片二所示城市的名称及其所处朝代。(2分)

(3)从图片二中提取历史信息,说明该城市与图片一所示城市相比,在商业活动方面发生了什么变化。(4分)

(4)你认为我们应该如何认识自汉到宋的商业管理变化?(4分)

66.阅读下列材料:(共8分)

材料一:《苏州风俗考》记载的明代苏州纺织业情况是:“郡城之东皆习机业……工匠各有专能,匠有常主(机

户),计日受值……若机房工作减,此辈衣食无所矣。”

材料二:《康熙松江府志》记载:“农暇之时,(松江)所出匹布,日以万计,以织助耕,女红有力焉。”

材料三:清雍正帝说:“农为天下之本务,而工贾皆其末也……唯在平日留心劝导,使民知本业为贵。

请回答:

材料一反映出苏州纺织业的哪些社会现象?(2分)这些现象表明的本质是什么?(1分)

材料二反映出来的现象与材料一反映出来的现象是否相同?为什么?(2分)它对材料一反映出的社会现象会造成什么影响?(1分)

(3) 材料三的观点对前面材料所反映出的历史现象会产生什么作用?(2分)

参考答案

选题

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

C B B D D B C C C C C C D A C B D B C D

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

D C A A B D A C A D B B C C D D A C C B

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

A B C C A B C A C D B C C B D B D C B A

二、非选择题

61.(1)以“男耕女织”为主要经营方式的小农经济。

(2)特点:①以家庭为生产、生活的基本单位,“男耕女织”、自给自足,具有一定的封闭性。

②小农经济的狭小生产规模和简单的性别分工,使它很难扩大再生产,阻碍了社会分工和交换经济的发展,具有一定的落后性 。

③小农经济常因水旱灾害或急征暴敛而破产,具有一定的脆弱性。

62.(1)井田制

(2)变化:井田制正式被废除,土地私有制从法律上确立,土地可以转让和买卖。

发生变化的根本原因:生产力的发展。

影响:私有制的确立适应了生产力发展的需要,推动了生产的发展;但是由于私有制的存在土地兼并严重,因此影响了国家的赋税收入,农民失去土地,生活苦难,阶级矛盾比较尖锐,社会动荡不安。

①材料三反映的社会问题是:土地兼并严重。②针对这一问题,统治者常采取“均田”、“限田”的措 施,限制土地的高度集中,保护自耕农经济。如北魏、隋唐实行均田制。结果这些措施不能从根本上解决土地兼并问题。③原因:由于土地私有制的存在,买卖频繁,所以历代王朝不可能从根本上解决该问题。

材料四反映的现象对社会发展产生的影响:阻碍了商品经济和资本主义萌芽的成长。

63.(1)主要集中在黄河中下游地区。因为当时中国的经济重心在北方,因而人口较多。

(2)黄河中下游地区人口呈下降趋势,江淮地区人口呈上升趋势。因为三国、两晋、南北朝时期,北方战乱

不断,人口大量南迁,使得南方经济在中唐以后逐渐超过北方,随着南方经济的发展,人口也得到较快

增长。

(3)明代时,我国南方人口无论是总数还是密度都已经超过北方。因为自南宋起中国经济重心转移到南方,

人口得到较快增长,加上中原人口三次大规模南迁,使得南方人口总数超过北方。

64.(1)丝帛。纺织业原料由丝变成棉。因为丝织品太贵重,往往为社会上层穿着,而棉布柔软、保暖,并且结

实耐用,适合各阶层穿着。

(2)生产目的:制造官府专用和皇帝私用的物品。发展状况:规模大、人数多、开销巨大。经营特点:官办、

大作坊生产、征调优秀工匠、使用上等原料、生产不计成本、产品大多精美等。

(3)特点:父子相传。根源:小农经济的狭隘性、封闭性。

65.(1)城市中划有专门的市;市中有官员进行管理。

(2)东京、北宋

(3)变化:打破时间的限制,出现夜市;打破商业活动的地区限制,可以沿街开设店铺。

(4)自汉到宋,城市商业管理渐趋开放;宋朝的商品经济相比以前各朝有重大发展,我国古代的城市经济不

断繁荣。

66.(1)反映的社会现象:丝织业发达、工匠与机户之间存在着雇佣关系。本质:资本主义萌芽。

(2)不同。材料二反映的是自然经济下男耕女织的生产方式,不是资本主义萌芽。起了阻碍作用。

(3)“重农抑商”政策有利于自然经济的稳定,不利于资本主义萌芽的发展。 21世纪教育网

南 北 朝 瓷 器

定窑白瓷孩儿枕

元 青 花 瓶

唐朝刑窑白瓷盘

北宋

两京诸市署:令一人,从六品上;承二人,正八品上。掌财货交易,度量器物,辩其真伪轻重……

凡市,日中击鼓三百以会众,日入前七刻击钲三百而散。

——《新唐书·百官志》

测 试

(注:本试卷包括选择题和非选择题两部分,共120分)

单选题(共60小题,每小题1分)

1.中国农耕经济最早在黄河流域和长江流域形成规模。下列考古材料最能反映长江流域原始农业特点的是( )

A.猪骨骨核 B.贮粮窖穴 C.稻谷遗存 D.炭化谷粒

2.牛耕出现后,很长一段时间使用并不普遍。下列为牛耕的普遍推广提供了可能的一项技术革新是( )

A.铁犁铧发明 B.犁壁的安装 C.牛鼻环的使用 D.“二牛抬杠”的牛耕方式

3.春秋时期的人常以“牛”“耕”作为名、字,如:孔子弟子司马耕,字子牛;晋国大力士姓牛,名字耕。这反映了当时( )

A.农耕经济高度发达 B.牛耕技术备受推崇 C.统治者实行重农抑商政策 D.种植业是主要生产部门。

4. 古代下列生产工具中,基本无需使用人力操作的是( )

A.曲辕犁 B.耧车 C.翻车 D.筒车

5. 春秋战国时期修建的著名水利工程不包括( )

A.芍陂 B.郑国渠 C.都江堰 D.白渠

6.白居易诗:“机梭声札札,牛驴走芸芸。……有财不行商,有丁不入军。家家守村业,头白不出门。”诗中的描述反映了

男耕女织的自然经济 ②重视农业的观念 ③家庭手工业的发展促进了商品流通 ④安土重迁的思想

A.①②③ B.①②④ C.①③④ D.②③④

7.北京地区流行过这样的俗语:人生有三宝,丑妻薄地破棉袄。从本质上反映了( )

A.农民富裕安逸的生活

B.商品经济极端落后

C.以家庭为单位的小农经济特征

D.农业在经济中占有重要地位

8.宋朝范成大诗云:“昼出耘田夜绩麻,村庄儿女各当家。童孙未解供耕织,也傍桑阴学种瓜。”诗句中反映的信息不包括( )

A.农业与家庭手工业相结合 B.农村经济存在性别分工

C.农民过着衣食无忧的田园生活 D.当时的纺织材料有麻和丝

9.东亚大陆得天独厚的自然条件和地理环境,孕育了中华民族以农耕为主体的经济形态。下列属于中国古代农业经济的基本特点的有( )

以种植业为主,家畜饲养业为辅 ②精耕细作的农业生产模式

③“男耕女织”式的经营方式 ④历代统治者都重视农业

A.①②③④ B.②③④ C.①②③ D.①②

10.下列有关古代中国农业发展的史实,其中因果对应关系正确的是( )

A.刀耕火种 小农经济形成 B.铁犁牛耕 井田制形成

C.铁犁牛耕 小农经济形成 D.土地兼并 政府财政收入增加

11.关于西周井田制的论述,不正确的是( )

A.目的是为了巩固奴隶主的统治 B.土地所有权与使用权是分离的

C.分封制的瓦解导致井田制瓦解 D.东周向封建地主土地所有制转化

12.《诗经》云:“雨我公田,遂及我私”。这种现象开始出现于( )

A.商朝 B.西周 C.春秋 D.战国

13.从法律上明确废除井田制,对土地私有制给予全面肯定的是( )

A.晋国的税制改革 B.齐国“相地而衰征” C.鲁国的“初税亩” D.商鞅变法

14.战国以来的土地私有制包括( )

①君主土地私有制 ②自耕农土地私有制 ③地主土地私有制 ④国家所有的贵族土地所有制

A.①②③ B.①②④ C.②③④ D.①②③④

15.中国古代推行过均田制的朝代不包括( )

A. 北魏 B.隋朝 C.北宋 D.唐朝

16.以下有关中国古代土地制度的叙述正确的一项是( )

A.井田制是一种土地公有制,土地属国民全体

B.春秋时期的税制改革客观上承认了土地的私有权

C.地主扩大地产的唯一途径是土地兼并

D.均田制所体现的是一种土地国有,自唐代开始实施

17.下列关于中国古代租佃经营方式的叙述,不正确的是( )

A.其产生和发展的条件是地主土地私有制的发展 B.战国时期租佃经营就已产生

C.汉代“或耕豪民之田,见税什五”的租佃经营方式的现象已比较普遍

D.宋代租佃经营成为农村经济中的主要形式

18.下列图表(注:X轴表示时间,Y轴表示佃农对地主的依附程度)能体现佃农与地主依附关系发展的是( )

Y Y Y Y

X X X X

A B C D

19.下列有关均田制的说法,不正确的是( )

A.它始于北魏 B.均田制实行的前提是政府掌握大量的土地

C.这一制度的实行从根本上阻止了土地兼并现象,使农民的生活相对稳定

D.隋唐两代不但继承了这一制度,而且有所发展

20.某地出土一张明代地契,该地契反映当时租佃制下的农民发生了很大变化,这些变化不可能包括( )

A.农民的生产积极性得到提高 B.争取到永久租佃土地的权利

C.减弱对地主的人身依附关系 D.佃农的地租剥削已经非常轻

21.“骏马秋风塞北,杏花春雨江南”。两汉时期,塞北(龙门碣石以北)和江南地区都是我国重要的经济区。在当时四大经济区中,长期居于全国经济重心的是( )

A.山西、江南 B.山东、江南 C.龙门碣石以北、江南 D.山东、山西

22.在汉代,江南地区与黄河流域相比经济发展程度相差较大,根本原因是( )

A.自然条件的差异 B.统治政策的差异 C.生产力水平的差异 D.民族生活习惯的差异

23.唐朝时期,我国历史上出现第二次人口南千的高潮,其政治原因是( )

A.安史之乱 B.永嘉之乱 C.七国之乱 D.靖康之变

24.唐朝诗人张籍写道:“北人避胡多在南,南人至今能晋语”。这反映了古代经济重心南移的主要原因是( )

A.多次战乱,人口南迁 B.少数民族政权开发南方 C.两晋时期在南方的开发 D.民族融合

25.中唐以后,扬州成为全国经济中心。这反映的主要问题是( )

A.江南经济开始得到开发 B.江南经济逐渐超过北方 C.江南正式成为经济重心 D.南北经济发展趋向平衡

26.中国古代经济重心正式由北方转到南方是在( )

A.两晋南朝 B.唐朝初 C.唐朝中后期 D.南宋

27.下列史实不属于江南经济发展现象的是( )

A.春秋时期楚相孙叔敖修芍陂 B.隋唐时期成为粮食重要产地

C.明中后期出现资本主义萌芽 D.明清时期工商业市镇蓬勃兴起

28下列材料中,表明中国古代经济重心南移完成的是( )

A.“(江南)地广野丰,民勤本业,一岁或稔,则数郡忘讥”

B.“扬一益二”(扬州商业繁华居天下第一,益州则居第二)

C.“苏湖熟,天下足” D.“买不尽松江布,收不尽魏塘沙”

29社会动乱是中原人民南迁的主要原因之一,下列对应错误的一项是( )

A.七国之乱 第一次高潮 西汉 B.永嘉之乱 第一次高潮 两晋之际

C.安史之乱 第二次高潮 唐朝 D.靖康之乱 第三次高潮 两宋之际

30我国古代经济重心南移过程中出现的特点是( )

①南迁人民带去的技术是当时最先进的 ②出现在国家分裂或战乱中 ③随政治中心迁移而迁移

④南方统治者注重发展经济 A.①②③ B.②③④ C.①②④ D.①②③④

31.在某次青铜器文物展览会上,三星堆文化的青铜器赢得了参观者的一片赞美之辞。如果外国参观者向你咨询中国古代的青铜铸造技术在何时进入成熟时期,你应该回答( )

A.新石器时代晚期 B.商周时期 C.秦汉时期 D.魏晋南北朝时期

32.把钢应用到农具和手工业工具上,能够大大提高生产力。这种冶炼技术最早出现在( )

A.西周时期 B.春秋时期 C.唐朝时期 D.北宋时期

33.欧洲到18世纪才开始用焦炭冶铁,焦炭的使用曾直接促成欧洲冶铁业的进步。用焦炭冶铁在中国流行开来是在( )

A.汉代时期 B.北宋时期 C.南宋末年 D.明朝时期

34.长沙马王堆1号汉墓出土的素纱禅衣,长128厘米,总重量仅48克,据此可以判断其主要用料是( )

A.麻 B.棉 C.丝 D.化纤

35“布衣”是中国古代对劳动人民的称呼,诸葛亮在《出师表》中也曾以“布衣”自称。在诸葛亮生活的时代里,“布”的主要材料是( )

A.丝 B.棉 C.毛 D.麻

36.《柳南续笔》载“今棉之为用,可以御寒,可以生暖,盖老少贵贱无不赖之。其衣被天下后世,为功殆过于蚕桑也”这句话反映了( )

A.棉花在内地的传播 B.松江成为棉纺织中心 C.推广先进的棉纺织技术 D.棉布成为广大民众的主要原料

37.“吸引我的是它的绚丽,它来自一个新的天地,从未见过如此优美的艺术。多么诱人,精致超俗,来自中华,它的故土(景德镇)。”这是18世纪初期法国流传的一首诗歌,它盛赞的是中国的( )

A.瓷器 B.丝绸 C.铁器 D.青铜器

38.下列为某收藏家的藏品,据此判断该收藏家的生存年代不早于( )

A.唐朝 B.宋朝 C.元朝 D.清朝

39.民营手工业超过官营手工业占据手工业生产的主导地位是在( )

A.唐中期后 B.南宋时期 C.明中叶以后 D.清朝前期

40.下列关于我国古代官营手工业和私营手工业的叙述,不正确的是( )

A.春秋战国时期,私营工商业兴起 B.唐代私营手工业在许多行业超过官营手工业,占据主导地位

C.从征役制到幕役制,是官营手工业生产关系上的重大进

D.明朝中后期,私营手工业中孕育出雇佣劳动关系

41.“垄断”一词源于孟子“必求垄断而登之,以左右望而市利”。垄断一词反映了( )

A.春秋战国时期商业的发展 B.春秋战国时期人们追逐名利

C.春秋战国时期农业的发展 D.春秋战国时期注重文化娱乐生活

42.周朝实行“工商食官”政策,将商人们集中起来,设官统一管理,其目的是( )

A.保护商人从事商业活动的积极性 B.驱使商人为政府服务

C.为了推行“重农抑商”政策 D.最大限度地维护商人利益

43.春秋战国时期,卫国大商人子贡“结驷连骑。束帛之币,以聘诸侯,所至,国君无不分庭与之抗礼。”这主要反映了( )

A.大商人经济实力雄厚 B.商业活动水平较高 C.大商人的政治地位提高 D.大商人与国君矛盾尖锐

44.《唐六典》记载:“凡市,以日午击鼓三百声,而众以会;日入前七刻,击钲三百声,而众以散。”这说明了( )

① 唐朝的市有时间限制 ②唐朝的市坊分立 ③唐朝时对市有一定的管理限制 ④唐朝时期商业繁荣

A.①②③ B.②③④ C.①③ D.②④

45.“坊巷桥门及隐蔽去处,俱是铺席买卖”,这一商业现象不可能出现于( )

A.唐朝 B.宋朝 C.元朝 D.明朝

46.刘邦即位之初曾下令:“贾人不得衣丝乘车。”其夫人吕后当政时强调:“市井之子孙不得为官仕吏”。这说明西汉初年实行的是( )

A.休养生息政策 B.限制商人的政策 C.禁止经商的政策 D.反腐倡廉的政策

47.我国古代纸币广泛流通是在( )

A.唐朝 B.宋朝 C.元朝 D.明朝

48.我国古代的重农抑商政策( )

①形成于战国时期 ②长期保持了社会的稳定 ③是封建社会传统的经济政策

④在封建社会中始终发挥着积极作用

A.①②③ B.①②③④ C.①③④ D.②③④

49.“农为天下之本,而工贾皆其末也”,与雍正的这句话观点不一致的是( )

A.“上农除末,黔首是富” B.“乃令贾人不得衣丝乘车,重租税以困辱之”

C.“世儒不察,以工商为末,妄议抑之” D.“禁商办、仆役、倡优、下贱不许服用貂裘”

50.下列关于古代重农抑商政策的评价,不正确的是( )

A.有利于农业生产的发展 B.不利于资本主义萌芽的成长

C.有利于封建社会的稳定 D.有利于商品经济的迅速发展

51. 下列与明清时期粮食产量大幅度提高无关的一项是( )

A.生产技术、经营管理水平的提高 B.经济作物种植面积的扩大

C.外来高产作物被引进和推广 D.耕地面积的扩大

52.明清时期引进、推广高产作物玉米和甘薯所产生的重要影响不包括( )

A.养活了众多人口 B.经济作物专业生产区域扩大

C.导致了资本主义萌芽的出现 D.提高了农业生产商品化程度

53.明朝中期,资本主义萌芽首先产生于( )

A.关中地区 B.中原地区 C.江南地区 D.东北地区

54.明朝中后期,出现“末富居多,本富居少”,江南人口“昔日逐末之人尚少,今去农而改工商者,三倍于前”。 这说明( )

A.自然经济解体 B.商品经济相对发达 C.社会贫富分化加剧 D.资本主义萌芽出现

55.明朝中后期资本主义萌芽产生的主要标志是( )

A.出现了不少工商业繁荣的城市 B.白银成为普遍流通的货币

C.制瓷行业中出现很细的技术分工 D.纺织行业中出现由“机户”开设的机房

56.明朝实行禁海政策,长期闭关锁国的根本原因是( )

A.“天朝物产丰盈,无所不有”,不需要与外国交流 B.是封建自给自足的自然经济的产物

C .清政府害怕外国人支持汉人进行反清斗争 D.造船技术落后,不适应远洋航海

57.下列对中国近代前夜经济发展的表述,不正确的是( )

部分工农业生产技术基本上还处于当时世界领先地位 B.成为当时世界经济和贸易的中心地区

C. 萌发了资本主义因素 D.在生产关系中已经出现了强大的扫荡旧经济基础的革命性变化

58.从经济的角度看,明清时期中国已处于“近代的前夜”。下面最能体现这一结论的是( )

A.租佃经营方式的推广

B.制瓷、矿冶等手工业技术均有较大进步

C.苏州丝职业“听大户呼织”、“计日受值”

D.世界白银的一半流入中国,市面上大量使用白银

59.中国封建社会末期“重农抑商”政策严重阻碍了资本主义萌芽的发展。它造成的后果不包括( )

A.市场狭小 B.原料不足 C.劳动力缺乏 D.资金短缺

60.在西方,火药、指南针和印刷术对于推翻封建统治,开拓世界市场、推动科学革命发挥了重要作用,但它们

在明清时期的中国却未能推进社会变革。其重要原因之一在于当时的中国( )

A.固守农耕,自然经济生产方式 B.受到西方殖民者和俄国侵扰

C.国家分裂、国力衰弱 D.经济停滞倒退

非选择题(共6小题,共60分)

61.阅读下列材料(共4分)

材料一:白居易《朱陈村》描写了唐代农村生活景象:“……机梭声札扎,牛驴走纭纭。女汲涧中水,男采山上薪。县远官事少,山深人俗淳。有材不行商,有丁不入军。家家守村业,白头不出门……”

材料二 :春耕夏耘,秋获冬藏,伐薪樵,治官府,给徭役。春不得避风尘,夏不得避暑热,秋不得避阴雨,冬不得避寒冻。四时之间,亡日休息,又私自送往迎来, 吊死问疾,养孤长幼在其中。勤苦如此,尚复被水旱之灾,急政暴赋,赋敛不时, 朝令而暮当具。有者半贾而卖,亡者取倍称之息。于是有卖田宅、鬻子孙以偿债者矣。 ——(西汉)晁错《论贵粟疏》

回答:

材料一反映了我国古代农业经济的什么生产经营方式?(1分)

结合材料一和材料二,分析这种生产方式的特点。 (3分)

62. 阅读下列材料:(共15分)

材料一:“方里而井,井九百亩,其中为公田。八家皆私百亩,同养公田,公事毕,然后敢治私事。” --------《孟子.滕文公上》

材料二:“至秦则不然,用商鞅之法,改帝王之制,除井田,民得买卖。富者连阡陌,贫者无立锥之地。……故贫者常衣牛马之衣,而食犬彘之食。”

--------《汉书.食货志》

材料三:自田制坏而兼并之法行,贫民下户复多,而中产之家(相当于自耕农)赈贷之所不及,一遇水旱,狼狈无策,只有流离饿莩耳。

——董猬《救活荒民书》

材料四:金宝庐舍,转瞬灰炽,惟有田者,岿然而独无恙。故上至绅富,下至委巷工贾,赢十百金,即莫不志在良田。

——陶煦《租核.推原》

回答:

材料一反映了哪一种土地制度?(1分)

材料二反映了该制度发生了怎样的变化?(2分)发生这一变化的根本原因是什么?(1分)发生这一变化对社会产生了怎样的影响? (4分)

针对材料三所反映的社会问题,举例说明统治阶级试图解决该问题而采取的措施,结果如何?为什么?(5分)

材料四反映的现象对社会发展产生了怎样的影响?(2分)

63.阅读下列材料:(9分)

中国古代人口地理分布的变化表

表一: 表二

区域 西汉(2年) 唐(752

总人口 人口密度 总人口 人口密度

黄河中下游地区 38256 42.8 28898 32.3

淮河地区 7871 15.2 12137 23.4

区域 南宋(1210) 明(1491年)

总人口 人口密度 总人口 人口密度

黄河中下游地区 47541 53.2 21217 30.4

淮河地区 23650 45.6 39275 75.7

请完成:

汉时,我国人口主要集中在哪一地区?为什么?(2分)

从汉代到唐代,中国古代人口分布发生了怎样的变化?为什么?(4分)

明代时,我国人口分布最明显的变化是什么?为什么?(3分)

64.阅读下列材料:(12分)

材料一:(齐国)太公……乃劝以女工之业……织作冰纨绮绣……之物,号为冠带衣履天下

——《汉书·地理志》

材料二:今棉之为用,可以御寒,可以生暖,盖老少贵贱无不赖之。其衣被天下后世,为功殆过于蚕桑也。

——(清)王应奎《柳南续笔》

材料三:(汉元帝时,贡禹表称)方今齐三服官(负责制天子服用)作工各数千人,一岁费数巨万。属广汉主

金银器,岁各用五百万。三工官官费五千万,东西织室亦然。

——《汉书·贡禹传》

材料四:“工之子恒为工。”(《国语·齐语》)“工匠之子,莫不继事。”(《荀子·儒效》)“工商皆为家传其业以

求利。”(《唐六典》)

请回答:

材料一中“衣履天下”的纺织业原料是什么?材料二发生了什么变化?结合材料分析变化的原因。

(4分)

根据材料三说明古代官营手工业的生产目的,并结合所学知识归纳概括汉代官营手工业的发展状况及经营特点。(6分)

据材料四分析中国古代手工业在技术的传承上具有怎样的特点?造成这一特点的根本原因是什么?(2分)

65.阅读下列材料:(12分)

材料一 于长安及五都(即下面所说的五个重要的城市)立五均官,更名长安东、西市令及洛阳、邯郸、临菑、宛、成都市长皆为五均同市师、东市称京,西市成畿,洛阳称中,余四都各用东、西、南、北为称,皆置交易承五人,钱府承一人。 ——《汉书·食货志》

图片一: 图片二:

请回答:

(1)与材料一比较,隋唐时期的商业管理与汉朝有哪些相似的地方?

(2分)

(2)说明图片二所示城市的名称及其所处朝代。(2分)

(3)从图片二中提取历史信息,说明该城市与图片一所示城市相比,在商业活动方面发生了什么变化。(4分)

(4)你认为我们应该如何认识自汉到宋的商业管理变化?(4分)

66.阅读下列材料:(共8分)

材料一:《苏州风俗考》记载的明代苏州纺织业情况是:“郡城之东皆习机业……工匠各有专能,匠有常主(机

户),计日受值……若机房工作减,此辈衣食无所矣。”

材料二:《康熙松江府志》记载:“农暇之时,(松江)所出匹布,日以万计,以织助耕,女红有力焉。”

材料三:清雍正帝说:“农为天下之本务,而工贾皆其末也……唯在平日留心劝导,使民知本业为贵。

请回答:

材料一反映出苏州纺织业的哪些社会现象?(2分)这些现象表明的本质是什么?(1分)

材料二反映出来的现象与材料一反映出来的现象是否相同?为什么?(2分)它对材料一反映出的社会现象会造成什么影响?(1分)

(3) 材料三的观点对前面材料所反映出的历史现象会产生什么作用?(2分)

参考答案

选题

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

C B B D D B C C C C C C D A C B D B C D

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

D C A A B D A C A D B B C C D D A C C B

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

A B C C A B C A C D B C C B D B D C B A

二、非选择题

61.(1)以“男耕女织”为主要经营方式的小农经济。

(2)特点:①以家庭为生产、生活的基本单位,“男耕女织”、自给自足,具有一定的封闭性。

②小农经济的狭小生产规模和简单的性别分工,使它很难扩大再生产,阻碍了社会分工和交换经济的发展,具有一定的落后性 。

③小农经济常因水旱灾害或急征暴敛而破产,具有一定的脆弱性。

62.(1)井田制

(2)变化:井田制正式被废除,土地私有制从法律上确立,土地可以转让和买卖。

发生变化的根本原因:生产力的发展。

影响:私有制的确立适应了生产力发展的需要,推动了生产的发展;但是由于私有制的存在土地兼并严重,因此影响了国家的赋税收入,农民失去土地,生活苦难,阶级矛盾比较尖锐,社会动荡不安。

①材料三反映的社会问题是:土地兼并严重。②针对这一问题,统治者常采取“均田”、“限田”的措 施,限制土地的高度集中,保护自耕农经济。如北魏、隋唐实行均田制。结果这些措施不能从根本上解决土地兼并问题。③原因:由于土地私有制的存在,买卖频繁,所以历代王朝不可能从根本上解决该问题。

材料四反映的现象对社会发展产生的影响:阻碍了商品经济和资本主义萌芽的成长。

63.(1)主要集中在黄河中下游地区。因为当时中国的经济重心在北方,因而人口较多。

(2)黄河中下游地区人口呈下降趋势,江淮地区人口呈上升趋势。因为三国、两晋、南北朝时期,北方战乱

不断,人口大量南迁,使得南方经济在中唐以后逐渐超过北方,随着南方经济的发展,人口也得到较快

增长。

(3)明代时,我国南方人口无论是总数还是密度都已经超过北方。因为自南宋起中国经济重心转移到南方,

人口得到较快增长,加上中原人口三次大规模南迁,使得南方人口总数超过北方。

64.(1)丝帛。纺织业原料由丝变成棉。因为丝织品太贵重,往往为社会上层穿着,而棉布柔软、保暖,并且结

实耐用,适合各阶层穿着。

(2)生产目的:制造官府专用和皇帝私用的物品。发展状况:规模大、人数多、开销巨大。经营特点:官办、

大作坊生产、征调优秀工匠、使用上等原料、生产不计成本、产品大多精美等。

(3)特点:父子相传。根源:小农经济的狭隘性、封闭性。

65.(1)城市中划有专门的市;市中有官员进行管理。

(2)东京、北宋

(3)变化:打破时间的限制,出现夜市;打破商业活动的地区限制,可以沿街开设店铺。

(4)自汉到宋,城市商业管理渐趋开放;宋朝的商品经济相比以前各朝有重大发展,我国古代的城市经济不

断繁荣。

66.(1)反映的社会现象:丝织业发达、工匠与机户之间存在着雇佣关系。本质:资本主义萌芽。

(2)不同。材料二反映的是自然经济下男耕女织的生产方式,不是资本主义萌芽。起了阻碍作用。

(3)“重农抑商”政策有利于自然经济的稳定,不利于资本主义萌芽的发展。 21世纪教育网

南 北 朝 瓷 器

定窑白瓷孩儿枕

元 青 花 瓶

唐朝刑窑白瓷盘

北宋

两京诸市署:令一人,从六品上;承二人,正八品上。掌财货交易,度量器物,辩其真伪轻重……

凡市,日中击鼓三百以会众,日入前七刻击钲三百而散。

——《新唐书·百官志》

同课章节目录

- 第一单元 中国古代的农耕经济

- 第1课 精耕细作农业生产模式的形成

- 第2课 中国古代的土地制度

- 第3课 区域经济和重心的南移

- 第4课 农耕时代的手工业

- 第5课 农耕时代的商业与城市

- 第6课 近代前夜的发展与迟滞

- 第二单元 工业文明的崛起和对中国的冲击

- 第7课 新航路的开辟

- 第8课 欧洲殖民者的扩张与掠夺

- 第9课 改变世界的工业革命

- 第10课 近代中国社会经济结构的变动

- 第11课 民国时期民族工业的曲折发展

- 第12课 新潮冲击下的社会生活

- 第13课 交通与通讯的变化

- 第三单元 各国经济体制的创新和调整

- 第14课 社会主义经济体制的建立

- 第15课 大萧条与罗斯福新政

- 第16课 战后资本主义经济的调整

- 第17课 苏联的经济改革

- 第四单元 中国社会主义建设发展道路的探索

- 第18课 中国社会主义经济建设曲折发展

- 第19课 经济体制改革

- 第20课 对外开放格局的形成

- 第21课 经济腾飞与生活巨变

- 第五单元 经济全球化的趋势

- 第23课 战后资本主义世界经济体系的形成

- 第24课 欧洲的经济区域一体化

- 第25课 亚洲与美洲的经济区域集团化

- 第26课 经济全球化的趋势