第2章 对环境的察觉单元测试题

图片预览

文档简介

第2章对环境的察觉

一、选择题(每题2分,共30分)

1.2018·丽 水岸上景物在湖水中形成清晰的倒影(如图1所示),下列有关“水中倒影”的说法正确的是( )

图1

A.是光的反射形成的虚像

B.是光的折射形成的虚像

C.是光沿直线传播形成的影子

D.“水中倒影”比岸上景物大一些

2.宋代范仲淹的《岳阳楼记》中蕴含了丰富的光学知识,文中词句与物理知识相符合的是( )

A.“锦鳞游泳”,看到水里的鱼是实像

B.“皓月千里”,皎洁的月亮是光源

C.“浮光跃金”,湖面波动的光闪着金色是光的折射现象

D.“静影沉璧”,如玉璧一样的月光倒影是光的反射现象

3.下列说法中正确的是( )

A.月亮是一个巨大的光源

B.光在真空中的速度是340 m/s

C.影子的形成是由于光的直线传播

D.漫反射不遵守光的反射规律

4.在“探究凸透镜成像规律”的实验中,小明将烛焰放在凸透镜前某一位置时,恰好在凸透镜后20 cm处的光屏上出现一个与该烛焰等大的像,下列说法正确的是( )

A.该凸透镜的焦距是20 cm

B.此时的物距大于20 cm

C.当物距是30 cm时,光屏上呈现倒立、缩小的像

D.当凸透镜的一部分被遮住时,光屏上不能呈现完整的像

5.2018·遂宁下列光现象与其成因对应正确的是( )

A.雨后彩虹——光的色散

B.鱼翔浅底——光的直线传播

C.小孔成像——光的反射

D.镜花水月——光的折射

6.光从空气中斜射到一块水平透明玻璃板上,设入射角为α,反射光线跟折射光线之间的夹角为β。则下列说法正确的是( )

A.α随β的减小而增大

B.β随α的增大而增大

C.当α=30°时,β在120°到150°之间

D.当α=30°时,β可能大于150°

7.下列几种现象中属于光的反射的是( )

A.人在湖边看到水中的鱼在游动

B.人在阳光下,地面出现人的影子

C.注满清水的碗底,看起来好像变浅了

D.晴天时看见湖中的“白云”

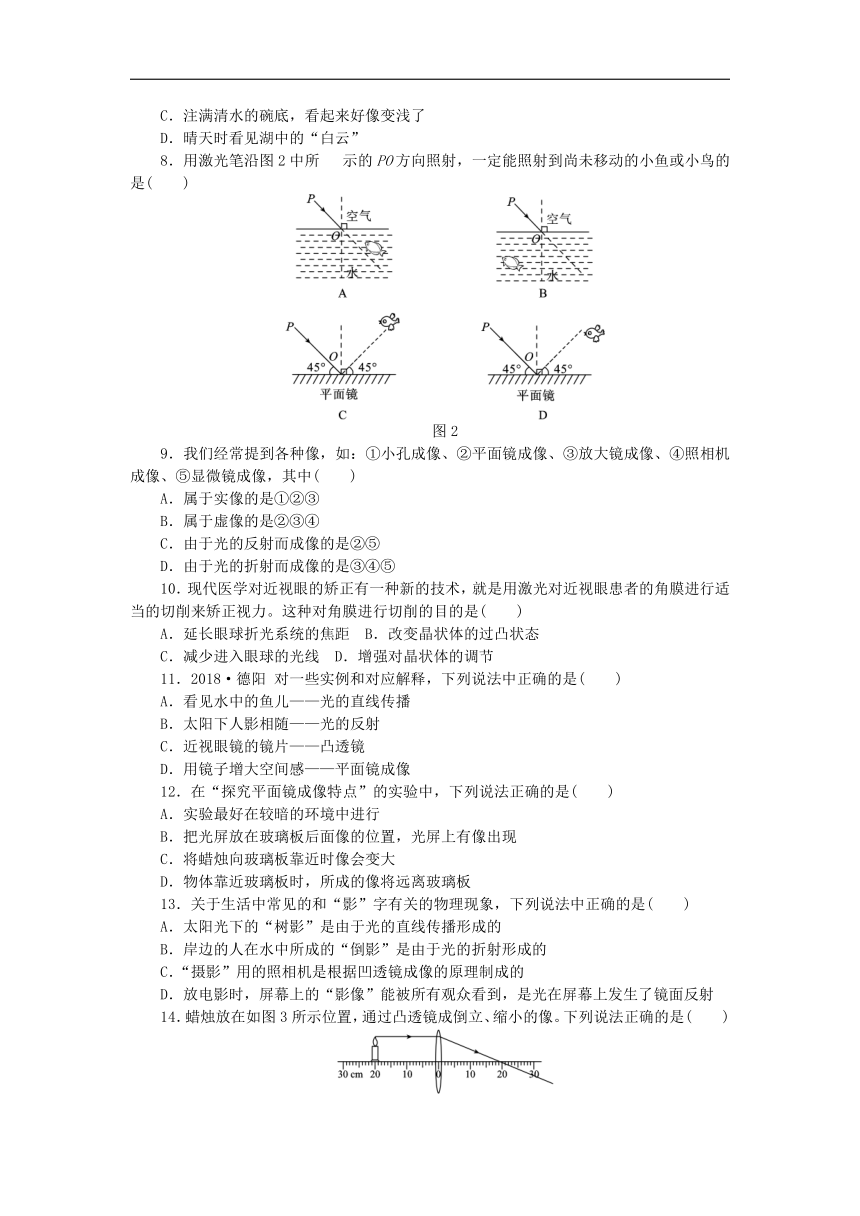

8.用激光笔沿图2中所 示的PO方向照射,一定能照射到尚未移动的小鱼或小鸟的是( )

图2

9.我们经常提到各种像,如:①小孔成像、②平面镜成像、③放大镜成像、④照相机成像、⑤显微镜成像,其中( )

A.属于实像的是①②③

B.属于虚像的是②③④

C.由于光的反射而成像的是②⑤

D.由于光的折射而成像的是③④⑤

10.现代医学对近视眼的矫正有一种新的技术,就是用激光对近视眼患者的角膜进行适当的切削来矫正视力。这种对角膜进行切削的目的是( )

A.延长眼球折光系统的焦距 B.改变晶状体的过凸状态

C.减少进入眼球的光线 D.增强对晶状体的调节

11.2018·德阳 对一些实例和对应解释,下列说法中正确的是( )

A.看见水中的鱼儿——光的直线传播

B.太阳下人影相随——光的反射

C.近视眼镜的镜片——凸透镜

D.用镜子增大空间感——平面镜成像

12.在“探究平面镜成像特点”的实验中,下列说法正确的是( )

A.实验最好在较暗的环境中进行

B.把光屏放在玻璃板后面像的位置,光屏上有像出现

C.将蜡烛向玻璃板靠近时像会变大

D.物体靠近玻璃板时,所成的像将远离玻璃板

13.关于生活中常见的和“影”字有关的物理现象,下列说法中正确的是( )

A.太阳光下的“树影”是由于光的直线传播形成的

B.岸边的人在水中所成的“倒影”是由于光的折射形成的

C.“摄影”用的照相机是根据凹透镜成像的原理制成的

D.放电影时,屏幕上的“影像”能被所有观众看到,是光在屏幕上发生了镜面反射

14.蜡烛放在如图3所示位置,通过凸透镜成倒立、缩小的像。下列说法正确的是( )

图3

A.图中的光路是正确的 B.透镜成的是虚像

C.透镜的焦距小于10 cm D.透镜的焦距大于20 cm

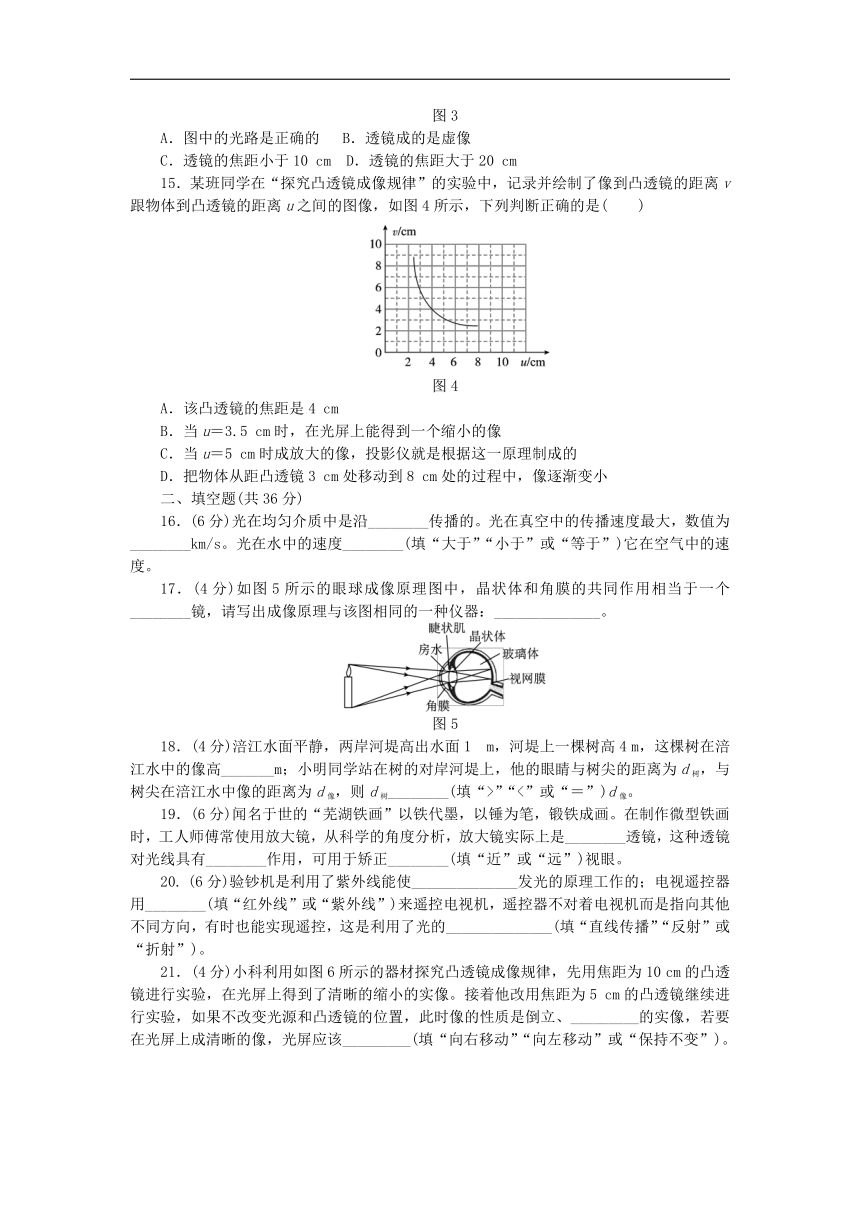

15.某班同学在“探究凸透镜成像规律”的实验中,记录并绘制了像到凸透镜的距离v跟物体到凸透镜的距离u之间的图像,如图4所示,下列判断正确的是( )

图4

A.该凸透镜的焦距是4 cm

B.当u=3.5 cm时,在光屏上能得到一个缩小的像

C.当u=5 cm时成放大的像,投影仪就是根据这一原理制成的

D.把物体从距凸透镜3 cm处移动到8 cm处的过程中,像逐渐变小

二、填空题(共36分)

16.(6分)光在均匀介质中是沿________传播的。光在真空中的传播速度最大,数值为________km/s。光在水中的速度________(填“大于”“小于”或“等于”)它在空气中的速度。

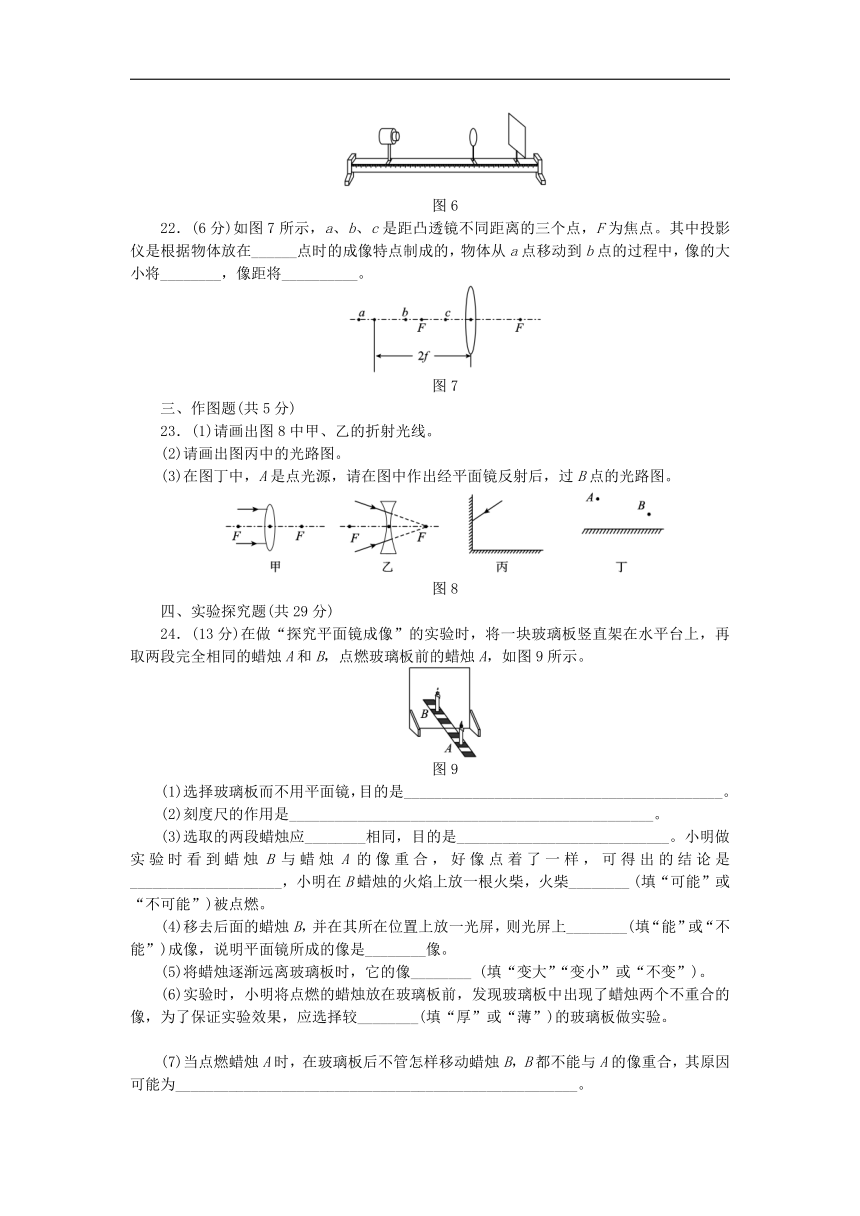

17.(4分)如图5所示的眼球成像原理图中,晶状体和角膜的共同作用相当于一个________镜,请写出成像原理与该图相同的一种仪器:______________。

图5

18.(4分)涪江水面平静,两岸河堤高出水面1 m,河堤上一棵树高4 m,这棵树在涪江水中的像高_______m;小明同学站在树的对岸河堤上,他的眼睛与树尖的距离为d树,与树尖在涪江水中像的距离为d像,则d树________(填“>”“<”或“=”)d像。

19.(6分)闻名于世的“芜湖铁画”以铁代墨,以锤为笔,锻铁成画。在制作微型铁画时,工人师傅常使用放大镜,从科学的角度分析,放大镜实际上是________透镜,这种透镜对光线具有________作用,可用于矫正________(填“近”或“远”)视眼。

20. (6分)验钞机是利用了紫外线能使______________发光的原理工作的;电视遥控器用________(填“红外线”或“紫外线”)来遥控电视机,遥控器不对着电视机而是指向其他不同方向,有时也能实现遥控,这是利用了光的______________(填“直线传播”“反射”或“折射”)。

21.(4分)小科利用如图6所示的器材探究凸透镜成像规律,先用焦距为10 cm的凸透镜进行实验,在光屏上得到了清晰的缩小的实像。接着他改用焦距为5 cm的凸透镜继续进行实验,如果不改变光源和凸透镜的位置,此时像的性质是倒立、_________的实像,若要在光屏上成清晰的像,光屏应该_________(填“向右移动”“向左移动”或“保持不变”)。

图6

22.(6分)如图7所示,a、b、c是距凸透镜不同距离的三个点,F为焦点。其中投影仪是根据物体放在______点时的成像特点制成的,物体从a点移动到b点的过程中,像的大小将________,像距将__________。

图7

三、作图题(共5分)

23.(1)请画出图8中甲、乙的折射光线。

(2)请画出图丙中的光路图。

(3)在图丁中,A是点光源,请在图中作出经平面镜反射后,过B点的光路图。

图8

四、实验探究题(共29分)

24.(13分)在做“探究平面镜成像”的实验时,将一块玻璃板竖直架在水平台上,再取两段完全相同的蜡烛A和B,点燃玻璃板前的蜡烛A,如图9所示。

图9

(1)选择玻璃板而不用平面镜,目的是__________________________________________。

(2)刻度尺的作用是________________________________________________。

(3)选取的两段蜡烛应________相同,目的是____________________________。小明做实验时看到蜡烛B与蜡烛A的像重合,好像点着了一样,可得出的结论是____________________,小明在B蜡烛的火焰上放一根火柴,火柴________ (填“可能”或“不可能”)被点燃。

(4)移去后面的蜡烛B,并在其所在位置上放一光屏,则光屏上________(填“能”或“不能”)成像,说明平面镜所成的像是________像。

(5)将蜡烛逐渐远离玻璃板时,它的像________ (填“变大”“变小”或“不变”)。

(6)实验时,小明将点燃的蜡烛放在玻璃板前,发现玻璃板中出现了蜡烛两个不重合的像,为了保证实验效果,应选择较________(填“厚”或“薄”)的玻璃板做实验。

(7)当点燃蜡烛A时,在玻璃板后不管怎样移动蜡烛B,B都不能与A的像重合,其原因可能为_____________________________________________________。

(8)小明收集到的数据如下。请指出像距不等于物距的原因:________________________________________________________________________。

实验次数

物到镜面距离/cm

像到镜面距离/cm

1

1.52

1.31

2

3.42

3.22

3

4.65

4.45

(9)实验应该在________(填“较亮”或“较暗”)的环境中进行,保持玻璃板的位置不变,多次改变蜡烛A的位置,重复实验。

25.(8分)在“探究光的折射规律”时,从水面上方看水中的物体变浅了,为了确定水中物体所成像的位置,某学习小组进行了如下探究:

A.把一个小灯泡a放在水中某处,观察灯泡所成像的位置。

B.将另一个相同的小灯泡b放在水面上方,调整其位置,使它的像与灯泡a的像重合。

C.用刻度尺测量灯泡b到水面的距离。

(1)测量时,把刻度尺的零刻度线对准灯泡b,水面处对应的刻度如图10甲所示,则灯泡b到水面的距离为______mm。

图10

(2)灯泡a的像到水面的距离与灯泡b到水面的距离一定相等,依据是平面镜所成的像________(填序号)。

A.是虚像 B.和物体大小相等

C.和物体到镜面的距离相等 D.和物体的连线与镜面垂直

(3)测量时,如果直接将刻度尺竖直插入水中,使看到的零刻度线与灯泡a的像重合,则刻度尺在水面处的示数表示___________________。

(4)某小组实验时,每次都从灯泡a的正上方观察,测得灯泡a到水面距离u和灯泡a的像到水面距离v的对应关系如下表所示:

u/mm

30.0

60.0

90.0

120.0

150.0

180.0

v/mm

23.0

45.0

67.0

90.0

113.0

134.0

根据表中数据,请在图乙坐标中描点作出v-u的关系图线,由图线可知,v和u的定量关系是__________。

26.(8分)在做“探究凸透镜成像规律”的实验时:

图11

(1)如图11甲所示,要使像能够成在光屏的中央,应将蜡烛向________ (填“上”或“下”)调整。

(2)若凸透镜的焦距是10 cm,当烛焰距透镜15 cm时,能成倒立、________的实像。

(3)在图乙中,小明借来爷爷的眼镜,并将其靠近凸透镜左侧,发现光屏上的像由清晰变模糊,向右移动光屏又发现清晰的像,说明爷爷的眼镜的镜片是________透镜,爷爷的视力缺陷为________(填“近视”或“远视”)。

详解详析

1.A [解析] 水中倒影属于平面镜成像,其原理是光的反射,成的像是反射光线的反向延长线会聚而成的,所以它形成的是虚像。根据平面镜成像特点可知,“水中倒影”与岸上景物是等大的。

2.D

3.C [解析] 月亮本身不发光,它反射的是太阳光,不是光源。光在真空中的速度为3×108 m/s,声音在空气中的速度为340 m/s。影子的形成是由于光的直线传播。漫反射也遵守光的反射规律。

4.C [解析] 光屏上出现等大的像,则u=v=2f=20 cm,f=10 cm;此时物距等于像距,为20 cm;当物距是30 cm时,满足u>2f,则光屏上呈现倒立、缩小的实像;当凸透镜的一部分被遮住时,光屏上仍能成完整的像,只是将变暗。

5.A [解析] 本题考查光现象中的直线传播、反射、折射和色散。雨后彩虹是光的色散;鱼翔浅底是光的折射;小孔成像是光的直线传播;镜花水月是光的反射。

6.C 7.D 8.C 9.D 10.A 11.D 12.A

13.A [解析] 太阳光下的“树影”是由于光的直线传播形成的;岸边的人在水中所成的“倒影”是由于光的反射形成的,属于平面镜成像;“摄影”用的照相机是根据凸透镜成像的原理制成的;放电影时,屏幕上的“影像”能被所有观众看到,是光在屏幕上发生了漫反射。

14.C 15.D

16.直线 3×105 小于

17.凸透 照相机

[解析] 眼球成像的性质是形成一个倒立、缩小的实像,所以晶状体和角膜的共同作用相当于一个凸透镜。照相机是根据凸透镜成倒立、缩小的实像的原理制成的。

18.4 <

[解析] 平面镜成像的特点是等大、等距、虚像,因此这棵树的像与树等大,树高4 m,所以像高4 m;小明同学站在树的对岸河堤上,他的眼睛与树尖的距离为d树,与树尖在涪江水中像的距离为d像,因为两岸距离河堤水面高1 m,所以d树 < d像。

19.凸 会聚 远

20.荧光物质 红外线 反射

21.缩小 向左移动

22.b 变大 逐渐变大

[解析] 由图知,b点在2倍焦距和1倍焦距之间,此时成倒立、放大的实像,投影仪是根据这个

原理制成的;当物体由a点运动到b点时,物体始终在焦距以外,物体逐渐向凸透镜移近,即物距减小,像到透镜的距离增大,像逐渐变大。

23.如图所示

24.(1)玻璃板透明,便于确定像的位置

(2)比较像与物到玻璃板的距离

(3)大小 比较像与物的大小关系

平面镜成的像与物的大小相等 不可能

(4)不能 虚 (5)不变 (6)薄

(7)玻璃板未竖直放置

(8)玻璃板有厚度,测量时没有以同一反射面为标准

(9)较暗

25.(1)81.0 (2)C

(3)灯泡a的深度

(4)如图所示 v=0.75 u

26.(1)上 (2)放大

(3)凹 近视

[解析] (1)蜡烛所成实像在光屏上方,根据过光心的光线传播方向不变,所以应将蜡烛向上移动。(2)凸透镜的焦距是10 cm,当烛焰距凸透镜15 cm时,f<u<2f,此时成倒立、放大的实像。(3)将眼镜放在蜡烛和凸透镜之间,结果,光屏上原来清晰的像变模糊了,向右移动光屏又发现清晰的像,说明光线延迟会聚成像了,故放置的是使光线发散的凹透镜,这种眼镜是用来矫正近视眼的,则爷爷的视力缺陷为近视。

一、选择题(每题2分,共30分)

1.2018·丽 水岸上景物在湖水中形成清晰的倒影(如图1所示),下列有关“水中倒影”的说法正确的是( )

图1

A.是光的反射形成的虚像

B.是光的折射形成的虚像

C.是光沿直线传播形成的影子

D.“水中倒影”比岸上景物大一些

2.宋代范仲淹的《岳阳楼记》中蕴含了丰富的光学知识,文中词句与物理知识相符合的是( )

A.“锦鳞游泳”,看到水里的鱼是实像

B.“皓月千里”,皎洁的月亮是光源

C.“浮光跃金”,湖面波动的光闪着金色是光的折射现象

D.“静影沉璧”,如玉璧一样的月光倒影是光的反射现象

3.下列说法中正确的是( )

A.月亮是一个巨大的光源

B.光在真空中的速度是340 m/s

C.影子的形成是由于光的直线传播

D.漫反射不遵守光的反射规律

4.在“探究凸透镜成像规律”的实验中,小明将烛焰放在凸透镜前某一位置时,恰好在凸透镜后20 cm处的光屏上出现一个与该烛焰等大的像,下列说法正确的是( )

A.该凸透镜的焦距是20 cm

B.此时的物距大于20 cm

C.当物距是30 cm时,光屏上呈现倒立、缩小的像

D.当凸透镜的一部分被遮住时,光屏上不能呈现完整的像

5.2018·遂宁下列光现象与其成因对应正确的是( )

A.雨后彩虹——光的色散

B.鱼翔浅底——光的直线传播

C.小孔成像——光的反射

D.镜花水月——光的折射

6.光从空气中斜射到一块水平透明玻璃板上,设入射角为α,反射光线跟折射光线之间的夹角为β。则下列说法正确的是( )

A.α随β的减小而增大

B.β随α的增大而增大

C.当α=30°时,β在120°到150°之间

D.当α=30°时,β可能大于150°

7.下列几种现象中属于光的反射的是( )

A.人在湖边看到水中的鱼在游动

B.人在阳光下,地面出现人的影子

C.注满清水的碗底,看起来好像变浅了

D.晴天时看见湖中的“白云”

8.用激光笔沿图2中所 示的PO方向照射,一定能照射到尚未移动的小鱼或小鸟的是( )

图2

9.我们经常提到各种像,如:①小孔成像、②平面镜成像、③放大镜成像、④照相机成像、⑤显微镜成像,其中( )

A.属于实像的是①②③

B.属于虚像的是②③④

C.由于光的反射而成像的是②⑤

D.由于光的折射而成像的是③④⑤

10.现代医学对近视眼的矫正有一种新的技术,就是用激光对近视眼患者的角膜进行适当的切削来矫正视力。这种对角膜进行切削的目的是( )

A.延长眼球折光系统的焦距 B.改变晶状体的过凸状态

C.减少进入眼球的光线 D.增强对晶状体的调节

11.2018·德阳 对一些实例和对应解释,下列说法中正确的是( )

A.看见水中的鱼儿——光的直线传播

B.太阳下人影相随——光的反射

C.近视眼镜的镜片——凸透镜

D.用镜子增大空间感——平面镜成像

12.在“探究平面镜成像特点”的实验中,下列说法正确的是( )

A.实验最好在较暗的环境中进行

B.把光屏放在玻璃板后面像的位置,光屏上有像出现

C.将蜡烛向玻璃板靠近时像会变大

D.物体靠近玻璃板时,所成的像将远离玻璃板

13.关于生活中常见的和“影”字有关的物理现象,下列说法中正确的是( )

A.太阳光下的“树影”是由于光的直线传播形成的

B.岸边的人在水中所成的“倒影”是由于光的折射形成的

C.“摄影”用的照相机是根据凹透镜成像的原理制成的

D.放电影时,屏幕上的“影像”能被所有观众看到,是光在屏幕上发生了镜面反射

14.蜡烛放在如图3所示位置,通过凸透镜成倒立、缩小的像。下列说法正确的是( )

图3

A.图中的光路是正确的 B.透镜成的是虚像

C.透镜的焦距小于10 cm D.透镜的焦距大于20 cm

15.某班同学在“探究凸透镜成像规律”的实验中,记录并绘制了像到凸透镜的距离v跟物体到凸透镜的距离u之间的图像,如图4所示,下列判断正确的是( )

图4

A.该凸透镜的焦距是4 cm

B.当u=3.5 cm时,在光屏上能得到一个缩小的像

C.当u=5 cm时成放大的像,投影仪就是根据这一原理制成的

D.把物体从距凸透镜3 cm处移动到8 cm处的过程中,像逐渐变小

二、填空题(共36分)

16.(6分)光在均匀介质中是沿________传播的。光在真空中的传播速度最大,数值为________km/s。光在水中的速度________(填“大于”“小于”或“等于”)它在空气中的速度。

17.(4分)如图5所示的眼球成像原理图中,晶状体和角膜的共同作用相当于一个________镜,请写出成像原理与该图相同的一种仪器:______________。

图5

18.(4分)涪江水面平静,两岸河堤高出水面1 m,河堤上一棵树高4 m,这棵树在涪江水中的像高_______m;小明同学站在树的对岸河堤上,他的眼睛与树尖的距离为d树,与树尖在涪江水中像的距离为d像,则d树________(填“>”“<”或“=”)d像。

19.(6分)闻名于世的“芜湖铁画”以铁代墨,以锤为笔,锻铁成画。在制作微型铁画时,工人师傅常使用放大镜,从科学的角度分析,放大镜实际上是________透镜,这种透镜对光线具有________作用,可用于矫正________(填“近”或“远”)视眼。

20. (6分)验钞机是利用了紫外线能使______________发光的原理工作的;电视遥控器用________(填“红外线”或“紫外线”)来遥控电视机,遥控器不对着电视机而是指向其他不同方向,有时也能实现遥控,这是利用了光的______________(填“直线传播”“反射”或“折射”)。

21.(4分)小科利用如图6所示的器材探究凸透镜成像规律,先用焦距为10 cm的凸透镜进行实验,在光屏上得到了清晰的缩小的实像。接着他改用焦距为5 cm的凸透镜继续进行实验,如果不改变光源和凸透镜的位置,此时像的性质是倒立、_________的实像,若要在光屏上成清晰的像,光屏应该_________(填“向右移动”“向左移动”或“保持不变”)。

图6

22.(6分)如图7所示,a、b、c是距凸透镜不同距离的三个点,F为焦点。其中投影仪是根据物体放在______点时的成像特点制成的,物体从a点移动到b点的过程中,像的大小将________,像距将__________。

图7

三、作图题(共5分)

23.(1)请画出图8中甲、乙的折射光线。

(2)请画出图丙中的光路图。

(3)在图丁中,A是点光源,请在图中作出经平面镜反射后,过B点的光路图。

图8

四、实验探究题(共29分)

24.(13分)在做“探究平面镜成像”的实验时,将一块玻璃板竖直架在水平台上,再取两段完全相同的蜡烛A和B,点燃玻璃板前的蜡烛A,如图9所示。

图9

(1)选择玻璃板而不用平面镜,目的是__________________________________________。

(2)刻度尺的作用是________________________________________________。

(3)选取的两段蜡烛应________相同,目的是____________________________。小明做实验时看到蜡烛B与蜡烛A的像重合,好像点着了一样,可得出的结论是____________________,小明在B蜡烛的火焰上放一根火柴,火柴________ (填“可能”或“不可能”)被点燃。

(4)移去后面的蜡烛B,并在其所在位置上放一光屏,则光屏上________(填“能”或“不能”)成像,说明平面镜所成的像是________像。

(5)将蜡烛逐渐远离玻璃板时,它的像________ (填“变大”“变小”或“不变”)。

(6)实验时,小明将点燃的蜡烛放在玻璃板前,发现玻璃板中出现了蜡烛两个不重合的像,为了保证实验效果,应选择较________(填“厚”或“薄”)的玻璃板做实验。

(7)当点燃蜡烛A时,在玻璃板后不管怎样移动蜡烛B,B都不能与A的像重合,其原因可能为_____________________________________________________。

(8)小明收集到的数据如下。请指出像距不等于物距的原因:________________________________________________________________________。

实验次数

物到镜面距离/cm

像到镜面距离/cm

1

1.52

1.31

2

3.42

3.22

3

4.65

4.45

(9)实验应该在________(填“较亮”或“较暗”)的环境中进行,保持玻璃板的位置不变,多次改变蜡烛A的位置,重复实验。

25.(8分)在“探究光的折射规律”时,从水面上方看水中的物体变浅了,为了确定水中物体所成像的位置,某学习小组进行了如下探究:

A.把一个小灯泡a放在水中某处,观察灯泡所成像的位置。

B.将另一个相同的小灯泡b放在水面上方,调整其位置,使它的像与灯泡a的像重合。

C.用刻度尺测量灯泡b到水面的距离。

(1)测量时,把刻度尺的零刻度线对准灯泡b,水面处对应的刻度如图10甲所示,则灯泡b到水面的距离为______mm。

图10

(2)灯泡a的像到水面的距离与灯泡b到水面的距离一定相等,依据是平面镜所成的像________(填序号)。

A.是虚像 B.和物体大小相等

C.和物体到镜面的距离相等 D.和物体的连线与镜面垂直

(3)测量时,如果直接将刻度尺竖直插入水中,使看到的零刻度线与灯泡a的像重合,则刻度尺在水面处的示数表示___________________。

(4)某小组实验时,每次都从灯泡a的正上方观察,测得灯泡a到水面距离u和灯泡a的像到水面距离v的对应关系如下表所示:

u/mm

30.0

60.0

90.0

120.0

150.0

180.0

v/mm

23.0

45.0

67.0

90.0

113.0

134.0

根据表中数据,请在图乙坐标中描点作出v-u的关系图线,由图线可知,v和u的定量关系是__________。

26.(8分)在做“探究凸透镜成像规律”的实验时:

图11

(1)如图11甲所示,要使像能够成在光屏的中央,应将蜡烛向________ (填“上”或“下”)调整。

(2)若凸透镜的焦距是10 cm,当烛焰距透镜15 cm时,能成倒立、________的实像。

(3)在图乙中,小明借来爷爷的眼镜,并将其靠近凸透镜左侧,发现光屏上的像由清晰变模糊,向右移动光屏又发现清晰的像,说明爷爷的眼镜的镜片是________透镜,爷爷的视力缺陷为________(填“近视”或“远视”)。

详解详析

1.A [解析] 水中倒影属于平面镜成像,其原理是光的反射,成的像是反射光线的反向延长线会聚而成的,所以它形成的是虚像。根据平面镜成像特点可知,“水中倒影”与岸上景物是等大的。

2.D

3.C [解析] 月亮本身不发光,它反射的是太阳光,不是光源。光在真空中的速度为3×108 m/s,声音在空气中的速度为340 m/s。影子的形成是由于光的直线传播。漫反射也遵守光的反射规律。

4.C [解析] 光屏上出现等大的像,则u=v=2f=20 cm,f=10 cm;此时物距等于像距,为20 cm;当物距是30 cm时,满足u>2f,则光屏上呈现倒立、缩小的实像;当凸透镜的一部分被遮住时,光屏上仍能成完整的像,只是将变暗。

5.A [解析] 本题考查光现象中的直线传播、反射、折射和色散。雨后彩虹是光的色散;鱼翔浅底是光的折射;小孔成像是光的直线传播;镜花水月是光的反射。

6.C 7.D 8.C 9.D 10.A 11.D 12.A

13.A [解析] 太阳光下的“树影”是由于光的直线传播形成的;岸边的人在水中所成的“倒影”是由于光的反射形成的,属于平面镜成像;“摄影”用的照相机是根据凸透镜成像的原理制成的;放电影时,屏幕上的“影像”能被所有观众看到,是光在屏幕上发生了漫反射。

14.C 15.D

16.直线 3×105 小于

17.凸透 照相机

[解析] 眼球成像的性质是形成一个倒立、缩小的实像,所以晶状体和角膜的共同作用相当于一个凸透镜。照相机是根据凸透镜成倒立、缩小的实像的原理制成的。

18.4 <

[解析] 平面镜成像的特点是等大、等距、虚像,因此这棵树的像与树等大,树高4 m,所以像高4 m;小明同学站在树的对岸河堤上,他的眼睛与树尖的距离为d树,与树尖在涪江水中像的距离为d像,因为两岸距离河堤水面高1 m,所以d树 < d像。

19.凸 会聚 远

20.荧光物质 红外线 反射

21.缩小 向左移动

22.b 变大 逐渐变大

[解析] 由图知,b点在2倍焦距和1倍焦距之间,此时成倒立、放大的实像,投影仪是根据这个

原理制成的;当物体由a点运动到b点时,物体始终在焦距以外,物体逐渐向凸透镜移近,即物距减小,像到透镜的距离增大,像逐渐变大。

23.如图所示

24.(1)玻璃板透明,便于确定像的位置

(2)比较像与物到玻璃板的距离

(3)大小 比较像与物的大小关系

平面镜成的像与物的大小相等 不可能

(4)不能 虚 (5)不变 (6)薄

(7)玻璃板未竖直放置

(8)玻璃板有厚度,测量时没有以同一反射面为标准

(9)较暗

25.(1)81.0 (2)C

(3)灯泡a的深度

(4)如图所示 v=0.75 u

26.(1)上 (2)放大

(3)凹 近视

[解析] (1)蜡烛所成实像在光屏上方,根据过光心的光线传播方向不变,所以应将蜡烛向上移动。(2)凸透镜的焦距是10 cm,当烛焰距凸透镜15 cm时,f<u<2f,此时成倒立、放大的实像。(3)将眼镜放在蜡烛和凸透镜之间,结果,光屏上原来清晰的像变模糊了,向右移动光屏又发现清晰的像,说明光线延迟会聚成像了,故放置的是使光线发散的凹透镜,这种眼镜是用来矫正近视眼的,则爷爷的视力缺陷为近视。

同课章节目录

- 第1章 代代相传的生命

- 第1节 新生命的诞生

- 第2节 走向成熟

- 第3节 动物的生长时期

- 第4节 植物的一生

- 第5节 植物生殖方式的多样性

- 第6节 细菌和真菌的繁殖

- 第2章 对环境的察觉

- 第1节 感觉世界

- 第2节 声音的产生和传播

- 第3节 耳和听觉

- 第4节 光和颜色

- 第5节 光的反射和折射

- 第6节 透镜和视觉

- 第3章 运动和力

- 第1节 机械运动

- 第2节 力的存在

- 第3节 重力

- 第4节 牛顿第一定律

- 第5节 二力平衡的条件

- 第6节 摩擦力

- 第7节 压强

- 第4章 地球和宇宙

- 第1节 太阳和月球

- 第2节 地球的自转

- 第3节 地球的绕日运动

- 第4节 月相

- 第5节 日食和月食

- 第6节 太阳系

- 第7节 探索宇宙

- 研究性学习课题

- 一 青春期的心理及保健

- 二 噪声污染及其控制

- 三 自行车增大和减少摩擦的措施

- 四 观测当地的星空