人教版历史必修2第11课经济建设的发展和曲折

文档属性

| 名称 | 人教版历史必修2第11课经济建设的发展和曲折 |

|

|

| 格式 | rar | ||

| 文件大小 | 5.5MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2009-06-15 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

课件28张PPT。第11课 经济建设的发展和曲折苏州市第一中学校 胡进第四单元 中国特色社会主义

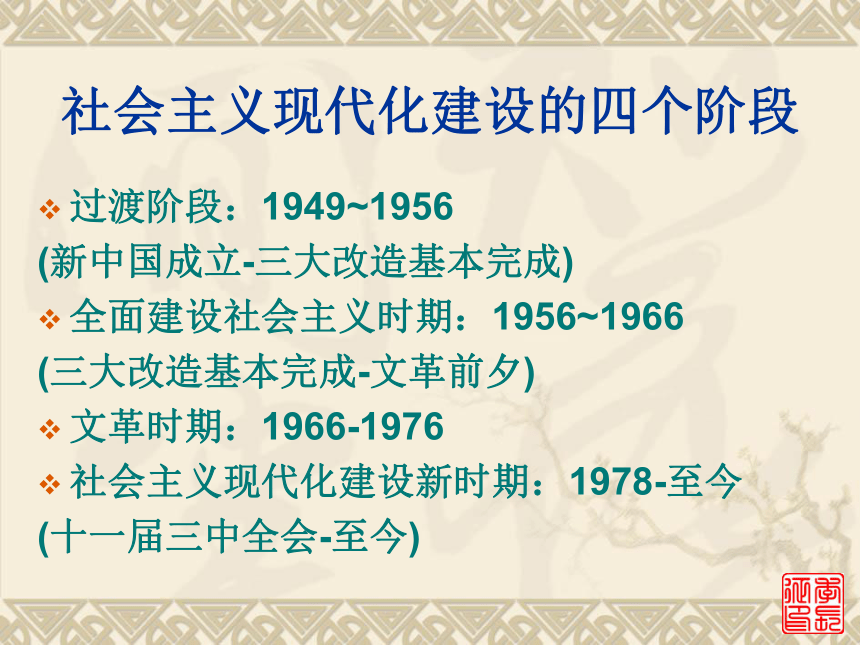

建设的道路社会主义现代化建设的四个阶段过渡阶段:1949~1956

(新中国成立-三大改造基本完成)

全面建设社会主义时期:1956~1966

(三大改造基本完成-文革前夕)

文革时期:1966-1976

社会主义现代化建设新时期:1978-至今

(十一届三中全会-至今)

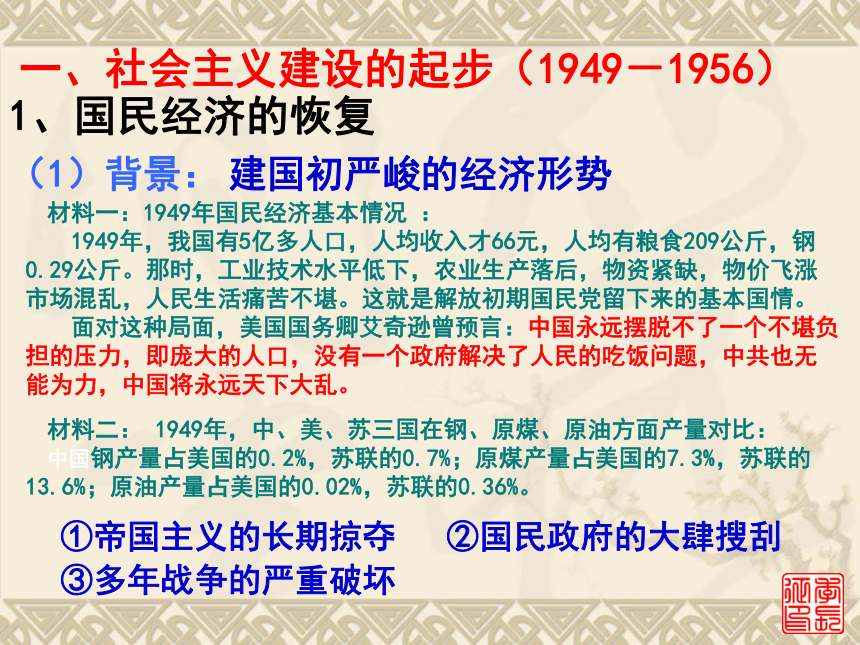

一、社会主义建设的起步(1949-1956)1、国民经济的恢复材料一:1949年国民经济基本情况 :

1949年,我国有5亿多人口,人均收入才66元,人均有粮食209公斤,钢0.29公斤。那时,工业技术水平低下,农业生产落后,物资紧缺,物价飞涨市场混乱,人民生活痛苦不堪。这就是解放初期国民党留下来的基本国情。

面对这种局面,美国国务卿艾奇逊曾预言:中国永远摆脱不了一个不堪负担的压力,即庞大的人口,没有一个政府解决了人民的吃饭问题,中共也无能为力,中国将永远天下大乱。

建国初严峻的经济形势(1)背景:材料二: 1949年,中、美、苏三国在钢、原煤、原油方面产量对比:

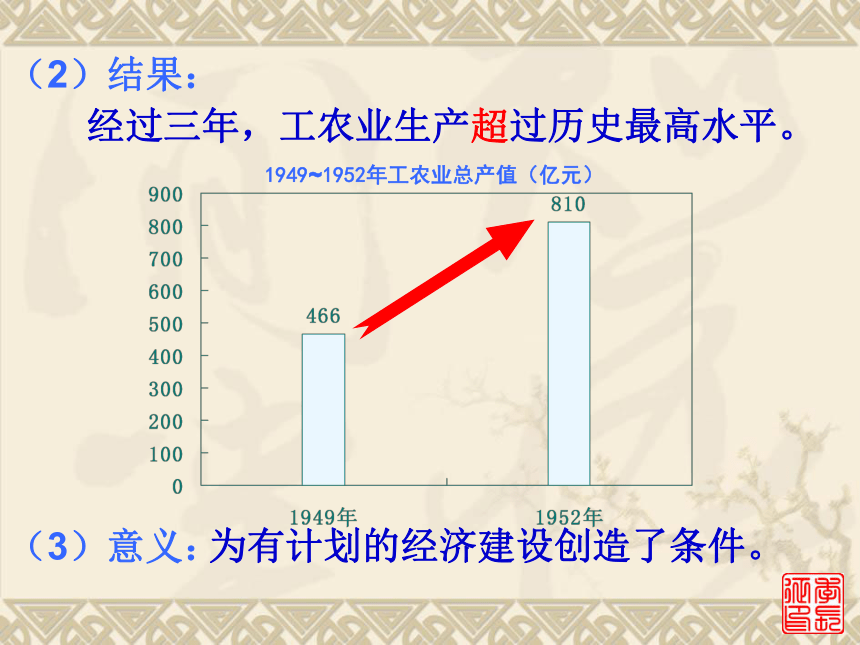

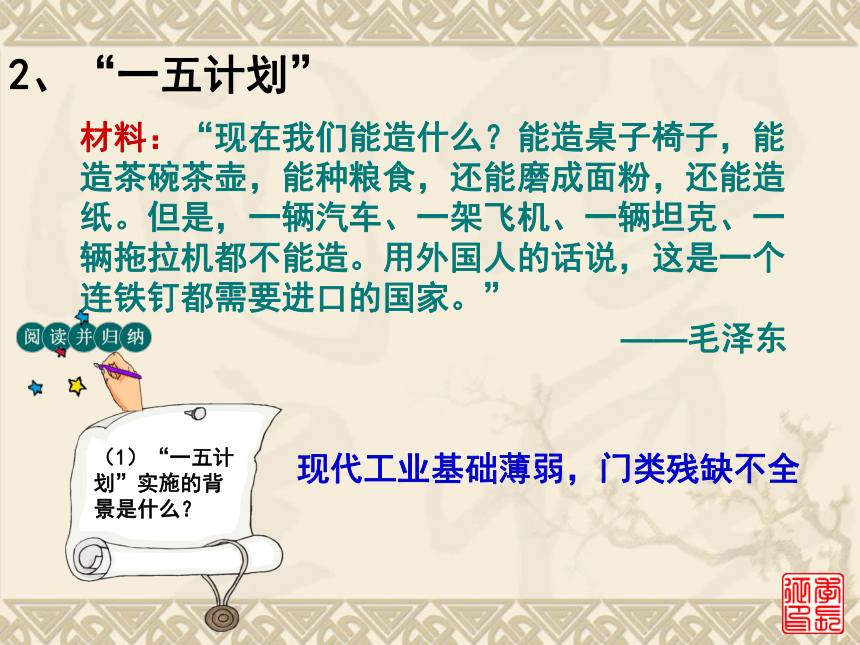

中国钢产量占美国的0.2%,苏联的0.7%;原煤产量占美国的7.3%,苏联的13.6%;原油产量占美国的0.02%,苏联的0.36%。①帝国主义的长期掠夺②国民政府的大肆搜刮③多年战争的严重破坏(3)意义:为有计划的经济建设创造了条件。(2)结果:经过三年,工农业生产超过历史最高水平。2、“一五计划”材料:“现在我们能造什么?能造桌子椅子,能造茶碗茶壶,能种粮食,还能磨成面粉,还能造纸。但是,一辆汽车、一架飞机、一辆坦克、一辆拖拉机都不能造。用外国人的话说,这是一个连铁钉都需要进口的国家。”

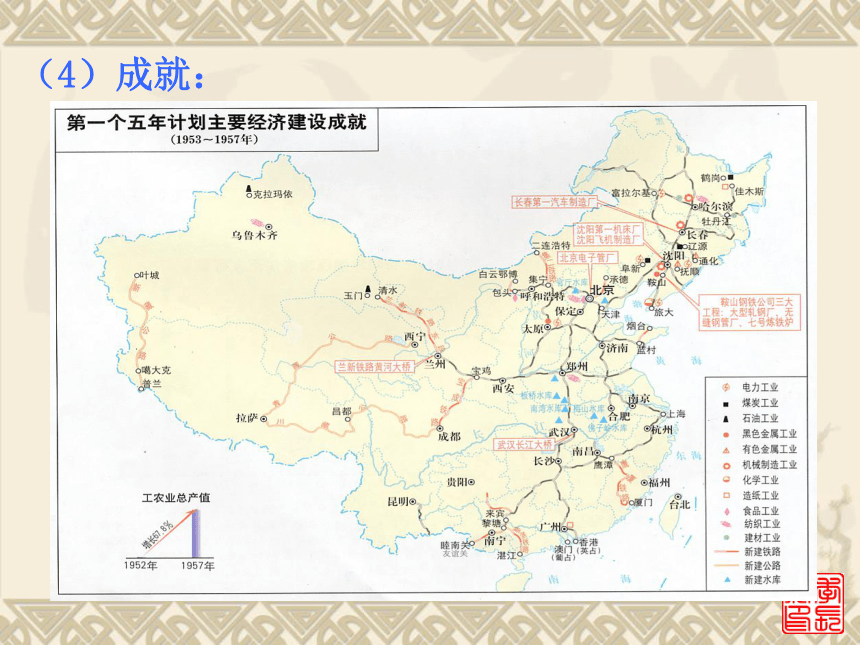

——毛泽东现代工业基础薄弱,门类残缺不全(2)目的:(3)任务:为迅速发展生产力,实现社会主义工业化。集中主要力量发展重工业,建立国家工业化的初步基础;有步骤地对农业、手工业和资本主义工商业进行社会主义改造。——“一化三改造”(4)成就:(5)意义: 开始改变工业落后面貌,为社会主义工业化奠定初步基础3、社会主义改造

⑴农业⑵手工业⑶资本主义工商业——参加合作社——参加合作社——全行业公私合营(2)实质:将生产资料由私有制转变为社会主义公有制(1)内容(3)意义:标志着社会主义制度在我国基本建立,中国进入社会主义初级阶段二、探索与失误(1956-1966)问题1:八大对当时形势的变化作出了怎样的判断?问题2:八大对社会的主要矛盾作出了怎样的判断?问题3:八大提出党和人民的主要任务是什么?1、中共八大二、全面建设社会主义时期的探索与失误1、探索的背景(1)三大改造完成,社会主义制度基本确立;

(2)一五计划的顺利实施;

(3)苏共二十大破除了中共对苏联经验的迷信;

(4)印度支那实现停战,周边环境相对安定。二、全面建设社会主义时期的探索与失误2、成功的探索:中共八大的正确决策——1956年3、探索中的失误和挫折:

1)1958年的总路线

2)1958年工农业生产

大跃进

3)1958年人民公社化

运动二、全面建设社会主义时期的探索与失误2、成功的探索:中共八大的正确决策(1956年)(1)主要内容:

①正确分析了中国社会的主要矛盾

指出:国内的主要矛盾是先进的社会主义制度和落后的社会生产力之间的矛盾;

②确立了党和人民的主要任务

提出:当前的主要任务是集中力量把我国从落后的农业国变为先进的工业国;

(2)意义:八大的决策是正确的,是对我国建设社会主义道路的一次成功探索(但在实践中未能真正贯彻)

二、全面建设社会主义时期的探索与失误3、探索中的失误和挫折:(1)总路线:

①提出:1958年中共八大二次会议

②内容:“鼓足干劲,力争上游,多快好省地建设社会主义”

③影响:全国由此迅速掀起“大跃进”和“人民公社化”运动的高潮

④评价:反映了广大人民群众迫切要求改变经济落后面貌的愿望,但由于急于求成,忽视了经济发展的客观规律,片面夸大了人的主观能动性

(2)工农业生产大跃进——1958年

①主要特征:片面追求经济建设的高速度、高指标

(瞎指挥,浮夸风)

a工业:制定了几年内“赶英超美”的目标,全民大炼钢

铁,以钢为纲

b农业:高估粮食产量,严重脱离实际,全国刮起浮夸

风,出现“人有多大胆,地有多大产”等主观臆断的口号

②评价:

a反映了广大人民迫切要求改变我国经济落后面貌的愿望

b危害:忽视经济发展的客观规律,造成国民经济混乱

和国民经济比例失调3、探索中的失误和挫折:(3)人民公社化运动:

①主要内容:在农村建立人民公社

②主要特征:片面追求农村合作化的规模和公有化的程度,强调一大二公三平调

③评价:盲目扩大合作化规模,提高公有化程度,错在超越了生产力发展水平3、探索中的失误和挫折:人民公社化运动一大二公

一平二调(4)后果:导致国民经济出现混乱,1959—1961年我国出现了严重的经济困难。

(5)教训:发展经济要按经济规律办事,生产关系的变革要考虑生产力发展水平。 3、探索中的失误和挫折:4、国民经济的调整(1)原因:(2)国民经济的八字方针:调整、巩固、

充实、提高失误: 正确: 中共八大

1956“大跃进”

1958人民公社化运动

1958国民经济的调整

1960启示一:社会主义建设必须从国情出发,正确分析国内主要矛盾。三年经济困难

1959-1961启示二:社会主义建设必须实事求是,尊重客观规律。启示三:生产关系的变革必须与生产力水平相适应。三、国民经济的劫难(1966-1976)1、“文革”时期经济形势怎样? “文化大革命”动乱十年,在经济上,只是国民收入就损失人民币5000亿元。这个数字相当于建国30年全部基本投资的80%,超过了建国30年全部固定资产的总和。 ──李先念思考?

1967年、1968年国民经济下降的原因是什么?2、“文革”时期哪两个时间段经济形较好?为什么?材料一:1973年国民经济计划完成情况材料二:1975年国民经济回升的情况材料一的原因是:

周恩来的调整——着手恢复调整国民经济材料二的原因是:

邓小平的整顿——明确提出全面整顿的思想,并采取有效措施全面整顿经济形势较好的有1973年和1975年1966---------1971-----1973-------1975-------1976爆发周恩来进行调整邓小平全面整顿结束纠正“文革”的“左”倾错误全面整顿的实质:经济建设的发展和曲折过渡时期

(1949-1956年)探索时期

(1956-1966年)文革时期

(1966-1976年)国民经济的恢复:(1949-1952年)社会主义工业化基础的奠定:(1953-1957年)经济建设方针:中共八大(1956年)“左”倾错误:两个运动(1958年)三年困难:(1959年-1961年)经济好转:(1962—1966年)社会主义经济体系的基本建立:(1953-1956年)国民经济的劫难

(新中国成立-三大改造基本完成)

全面建设社会主义时期:1956~1966

(三大改造基本完成-文革前夕)

文革时期:1966-1976

社会主义现代化建设新时期:1978-至今

(十一届三中全会-至今)

一、社会主义建设的起步(1949-1956)1、国民经济的恢复材料一:1949年国民经济基本情况 :

1949年,我国有5亿多人口,人均收入才66元,人均有粮食209公斤,钢0.29公斤。那时,工业技术水平低下,农业生产落后,物资紧缺,物价飞涨市场混乱,人民生活痛苦不堪。这就是解放初期国民党留下来的基本国情。

面对这种局面,美国国务卿艾奇逊曾预言:中国永远摆脱不了一个不堪负担的压力,即庞大的人口,没有一个政府解决了人民的吃饭问题,中共也无能为力,中国将永远天下大乱。

建国初严峻的经济形势(1)背景:材料二: 1949年,中、美、苏三国在钢、原煤、原油方面产量对比:

中国钢产量占美国的0.2%,苏联的0.7%;原煤产量占美国的7.3%,苏联的13.6%;原油产量占美国的0.02%,苏联的0.36%。①帝国主义的长期掠夺②国民政府的大肆搜刮③多年战争的严重破坏(3)意义:为有计划的经济建设创造了条件。(2)结果:经过三年,工农业生产超过历史最高水平。2、“一五计划”材料:“现在我们能造什么?能造桌子椅子,能造茶碗茶壶,能种粮食,还能磨成面粉,还能造纸。但是,一辆汽车、一架飞机、一辆坦克、一辆拖拉机都不能造。用外国人的话说,这是一个连铁钉都需要进口的国家。”

——毛泽东现代工业基础薄弱,门类残缺不全(2)目的:(3)任务:为迅速发展生产力,实现社会主义工业化。集中主要力量发展重工业,建立国家工业化的初步基础;有步骤地对农业、手工业和资本主义工商业进行社会主义改造。——“一化三改造”(4)成就:(5)意义: 开始改变工业落后面貌,为社会主义工业化奠定初步基础3、社会主义改造

⑴农业⑵手工业⑶资本主义工商业——参加合作社——参加合作社——全行业公私合营(2)实质:将生产资料由私有制转变为社会主义公有制(1)内容(3)意义:标志着社会主义制度在我国基本建立,中国进入社会主义初级阶段二、探索与失误(1956-1966)问题1:八大对当时形势的变化作出了怎样的判断?问题2:八大对社会的主要矛盾作出了怎样的判断?问题3:八大提出党和人民的主要任务是什么?1、中共八大二、全面建设社会主义时期的探索与失误1、探索的背景(1)三大改造完成,社会主义制度基本确立;

(2)一五计划的顺利实施;

(3)苏共二十大破除了中共对苏联经验的迷信;

(4)印度支那实现停战,周边环境相对安定。二、全面建设社会主义时期的探索与失误2、成功的探索:中共八大的正确决策——1956年3、探索中的失误和挫折:

1)1958年的总路线

2)1958年工农业生产

大跃进

3)1958年人民公社化

运动二、全面建设社会主义时期的探索与失误2、成功的探索:中共八大的正确决策(1956年)(1)主要内容:

①正确分析了中国社会的主要矛盾

指出:国内的主要矛盾是先进的社会主义制度和落后的社会生产力之间的矛盾;

②确立了党和人民的主要任务

提出:当前的主要任务是集中力量把我国从落后的农业国变为先进的工业国;

(2)意义:八大的决策是正确的,是对我国建设社会主义道路的一次成功探索(但在实践中未能真正贯彻)

二、全面建设社会主义时期的探索与失误3、探索中的失误和挫折:(1)总路线:

①提出:1958年中共八大二次会议

②内容:“鼓足干劲,力争上游,多快好省地建设社会主义”

③影响:全国由此迅速掀起“大跃进”和“人民公社化”运动的高潮

④评价:反映了广大人民群众迫切要求改变经济落后面貌的愿望,但由于急于求成,忽视了经济发展的客观规律,片面夸大了人的主观能动性

(2)工农业生产大跃进——1958年

①主要特征:片面追求经济建设的高速度、高指标

(瞎指挥,浮夸风)

a工业:制定了几年内“赶英超美”的目标,全民大炼钢

铁,以钢为纲

b农业:高估粮食产量,严重脱离实际,全国刮起浮夸

风,出现“人有多大胆,地有多大产”等主观臆断的口号

②评价:

a反映了广大人民迫切要求改变我国经济落后面貌的愿望

b危害:忽视经济发展的客观规律,造成国民经济混乱

和国民经济比例失调3、探索中的失误和挫折:(3)人民公社化运动:

①主要内容:在农村建立人民公社

②主要特征:片面追求农村合作化的规模和公有化的程度,强调一大二公三平调

③评价:盲目扩大合作化规模,提高公有化程度,错在超越了生产力发展水平3、探索中的失误和挫折:人民公社化运动一大二公

一平二调(4)后果:导致国民经济出现混乱,1959—1961年我国出现了严重的经济困难。

(5)教训:发展经济要按经济规律办事,生产关系的变革要考虑生产力发展水平。 3、探索中的失误和挫折:4、国民经济的调整(1)原因:(2)国民经济的八字方针:调整、巩固、

充实、提高失误: 正确: 中共八大

1956“大跃进”

1958人民公社化运动

1958国民经济的调整

1960启示一:社会主义建设必须从国情出发,正确分析国内主要矛盾。三年经济困难

1959-1961启示二:社会主义建设必须实事求是,尊重客观规律。启示三:生产关系的变革必须与生产力水平相适应。三、国民经济的劫难(1966-1976)1、“文革”时期经济形势怎样? “文化大革命”动乱十年,在经济上,只是国民收入就损失人民币5000亿元。这个数字相当于建国30年全部基本投资的80%,超过了建国30年全部固定资产的总和。 ──李先念思考?

1967年、1968年国民经济下降的原因是什么?2、“文革”时期哪两个时间段经济形较好?为什么?材料一:1973年国民经济计划完成情况材料二:1975年国民经济回升的情况材料一的原因是:

周恩来的调整——着手恢复调整国民经济材料二的原因是:

邓小平的整顿——明确提出全面整顿的思想,并采取有效措施全面整顿经济形势较好的有1973年和1975年1966---------1971-----1973-------1975-------1976爆发周恩来进行调整邓小平全面整顿结束纠正“文革”的“左”倾错误全面整顿的实质:经济建设的发展和曲折过渡时期

(1949-1956年)探索时期

(1956-1966年)文革时期

(1966-1976年)国民经济的恢复:(1949-1952年)社会主义工业化基础的奠定:(1953-1957年)经济建设方针:中共八大(1956年)“左”倾错误:两个运动(1958年)三年困难:(1959年-1961年)经济好转:(1962—1966年)社会主义经济体系的基本建立:(1953-1956年)国民经济的劫难

同课章节目录

- 第一单元 古代中国经济的基本结构与特点

- 1 发达的古代农业

- 2 古代手工业的进步

- 3 古代商业的发展

- 4 古代的经济政策

- 第二单元 资本主义世界的市场的形成和发展

- 5 开辟新航路

- 6 殖民扩张与世界市场的拓展

- 7 第一次工业革命

- 8 第二次工业革命

- 第三单元 近代中国经济结构的变动与资本主义的曲折发展

- 9 近代中国经济结构的变动

- 10 中国民族资本主义的曲折发展

- 第四单元 中国特色社会主义建设的道路

- 11 经济建设的发展和曲折

- 12 从计划经济到市场经济

- 13 对外开放格局的初步形成

- 第五单元 中国近现代社会生活的变迁

- 14 物质生活与习俗的变迁

- 15 交通和通讯工具的进步

- 16 大众传媒的变迁

- 探究活动课 中国民生百年变迁

- 第六单元 世界资本主义经济政策的调整

- 17 空前严重的资本主义世界经济危机

- 18 罗斯福新政

- 19 战后资本主义的新变化

- 第七单元 苏联的社会主义建设

- 20 从“战时共产主义”到“斯大林模式”

- 21 二战后苏联的经济改革

- 第八单元 世界经济的全球化趋势

- 22 战后资本主义世界经济体系的形成

- 23 世界经济的区域集团化

- 24 世界经济的全球化趋势