第一单元 中国古代的中央集权制度)

图片预览

文档简介

本资料来自于资源最齐全的21世纪教育网www.21cnjy.com

第一单元 中国古代的中央集权制度

山东曹县第三中学 高祥印

第1课 从方国联盟到天下共主

【课标要求】了解宗法制和分封制的基本内容,认识中国早期政治制度的特点。

【温故梳理】 【预习思考】

一、夏商两代的政治制度1.夏朝的政治制度①建立:时间:前 年;历史地位:中国第一个国家政权②制度特点:“家天下”代替“公天下”;宗族关系成为基本政治关系,出现凌驾全社会之上 。2.商代的政治制度①建立:时间: ;人物: 。②主要制度:___________和_________制度。_________是商人本族的活动区域。外服是商族以外的方国。________控制着联盟的实际权力,与各方国形成了_________的关系。商朝是个弥漫_________的王朝,商王通过垄断_________以强化王权。③特点:以血缘关系为纽带,实行双轨统制 ;神权和王权的密切结合。。二、封邦建国1.周族的兴起和西周的建立①兴起:A.生活方式: B.兴起地点: C.兴起时间: ②建国:A、时间: B.人物及事件: C.都城: 2.分封制①概念: ②目的:巩固统治,拱卫王宫。③对象:王室贵族、异姓功臣、先代贵族和边远部落首领。④内容:周王把王畿以外的土地分封给诸侯,让他们建立诸侯国,镇守疆土,保卫王室。⑤影响:A.分封使周人的势力范围不断扩大;B.周王确立了天下共主的地位,统治得到加强;C.形成了西周贵族集团 “诸侯——卿、大夫——士”的等级序列;D、加强了各地的经济文化交流,促进了民族融合。三、以“嫡长子继承制”为核心的宗法制度1.目的:巩固分封制形成的统治秩序,解决贵族之间在权力、财产和土地继承上的矛盾。2.实质:周人把血缘纽带同政治关系结合起来的一整套土地、财产和政治地位的分配与继承制度。 3.特点:①核心是嫡长子继承制度。②嫡长子(大宗)与庶子(小宗)的关系,既是家族等级关系,也是政治隶属关系。③与分封制互为表里,宗法制在政治制度方面的体现就是分封制。4.影响:①有利于凝聚宗族,强化王权。②保障各级贵族能够享受“世卿世禄”的特权。③成为我国数千年来封建统治者享受特权的凭借,对中国社会产生了深远的影响。5.为了维护宗法分封制度,周朝还制定了礼乐制度,称为周礼。小结:中国早期政治制度夏朝中国古代第一个王朝,始创王位世袭制度。中国早期政治制度的特点:以宗法制为核心,带有浓厚的部族色彩;神权与王权的结合;以血缘关系为纽带形成了国家的政治结构,最高执政集团尚未实现权力的高度集中。商朝以血缘关系为纽带,实行宗法制;神权和王权紧密结合。西周实行分封制“封建亲戚,以蕃屏周”。实行宗法制划分宗族内的嫡庶系统,与分封制互为表里的制度。礼乐秩序 维护等级差别的工具;当时文明中最为高贵、典雅、精致的文化。 1.商朝内服、外服划分的基本依据是什么?2.西周的诸侯国与商代的方国有什么不同?3.西周的政治制度是谁制定的?由哪几部分组成?对西周的统治起了什么作用?

【重难阐释】1、西周礼乐秩序的评价: ① 后世学者通常用“礼乐文化”来总结西周文化。“礼”是西周文化的主构架。礼制维护了西周政治的安定,也保证了社会的和谐;礼制的形成也是中国早期文明的重要标志之一。② 礼、乐的使用,限定在一定的社会范围之中,被看作是维护等级差别的工具。 ③ “礼乐文化”是当时文明创造中最为高贵、最为典雅、最为精致的内容。

2.中国早期政治制度的特点有哪些?夏商周三代是一种部族国家,其政治制度带有浓厚的部族(血缘)色彩,形成了以宗法制为核心的政治制度体系。① 以血缘关系为纽带形成国家的政治结构具有家国一体的特色 ② 神权和王权的结合 ③ 浓厚的专制色彩 ④ 最高执政集团尚未实现权力的高度集中 ⑤ 早期的政治制度有继承性和发展性 3.西周的分封制度、宗法制度和乐制度之间的关系分封制是西周巩固政权的重大政治措施,它将亲族、功臣、先代贵族分封至各地,建立侯国,目的是“封邦建国,以屏宗周”;受封者必须对周王尽各种义务,并受周王控制。宗法制是与分封制紧紧糅合在一起的以血缘、姻亲为纽带的政治制度,嫡长子继承制使周天子世代皆为大宗,为所有诸侯国政治上的共主。宗法和政权实际合二为一。为维系宗法分封制度,周公又制定一套完整、严格的等级礼仪制度,作为各级贵族必须遵从的生活准则,谁也不得逾越。分封制度、宗法制度和礼乐制度,三者互为表里,紧密相连,显示了周朝政治制度的成熟。4.商代的方国和西周的诸侯国有什么不同:(1)从两朝的社会结构看:商代的方国聚族而居;西周的诸侯国打破了旧有方国的血缘界限,人口构成复杂,是由周人、土著、外迁人以及其他方国的部族混合而成。(2)从两者与王室的关系来看:商王对参加联盟的方国的控制力是有限的,各方国除对商王承担应尽的义务外,有很大的自主权。西周的诸侯国与王室的关系比商代方国密切,臣属关系更明确。周王的权威大增强,确立起了天下共主的地位。

【巩固应用】 1.商朝的主要政治制度是

A.内服和外服制度 B.中央集权制 C.分封制和宗法制 D.氏族制度

2.对商朝的理解不正确的是

A.内外服制度是商王管理地方的基本制度

B.商朝和各方国是一种支配与被支配的关系

C.方国联盟是有较近的血缘关系的部族集团结成的联盟

D.商王对参加联盟的方国的控制力是有限的

3.分封封制使西周贵族集团形成了

A.“周王---卿---诸侯---士”的等级序列 B.“周王---诸侯---大夫---士”的等级序列

C.“周王、诸侯---卿---士”的等级序列 D.“周王---诸侯---士---卿”等级序列

4.西周王朝确立的王位继承制度是:

A.禅让制 B.兄终弟及制 C.幼子继承制 D.嫡长子继承制

5.分封制和宗法制的关系是:

A.完全割裂的 B.互为表里 C.前者决定后者 D.后者决定前者

6.下列对西周宗法制的理解,不正确的是

A.分封制是宗法制在政治制度方面的体现

B.长子继承制是宗法制的最大特点

C.用规定宗族内嫡庶系统的办法建立起森严的等级制度

D.有利于统治集团内部的稳定和团结

7.通过宗法制的实行,西周形成一个庞大的宗族网。“大宗能率小宗,小宗能率群弟,”按宗法制的规定,下列在相关范围内一定能够成为大宗的是①周王室 周王正妻所生之子 ②周王室 周王嫡长子、嫡长孙③诸侯国 诸侯嫡长子、嫡长孙 ④卿大夫封地 卿大夫嫡长子、嫡长孙

A.①②③④ B.①②③ C ②③④ D ②③

8.西周时期嫡长子继承制实行的对象有:①周王 ②诸侯 ③卿 ④大夫 ⑤士 ⑥庶人

A.①②③④⑤⑥ B.①②③④⑥ C.②③④⑤⑥ D.①②③④⑤

9.(2006上海单科)《荀子·儒效篇》记载:“(周公)兼制天下,立七十一国,姬姓独居五十三人。”可见同姓亲族是西周分封的主体。这些同姓亲族受封时,周王会给予他们

A.封号和耕牛 B.土地和耕牛 C.土地和人口 D.人口和铁犁

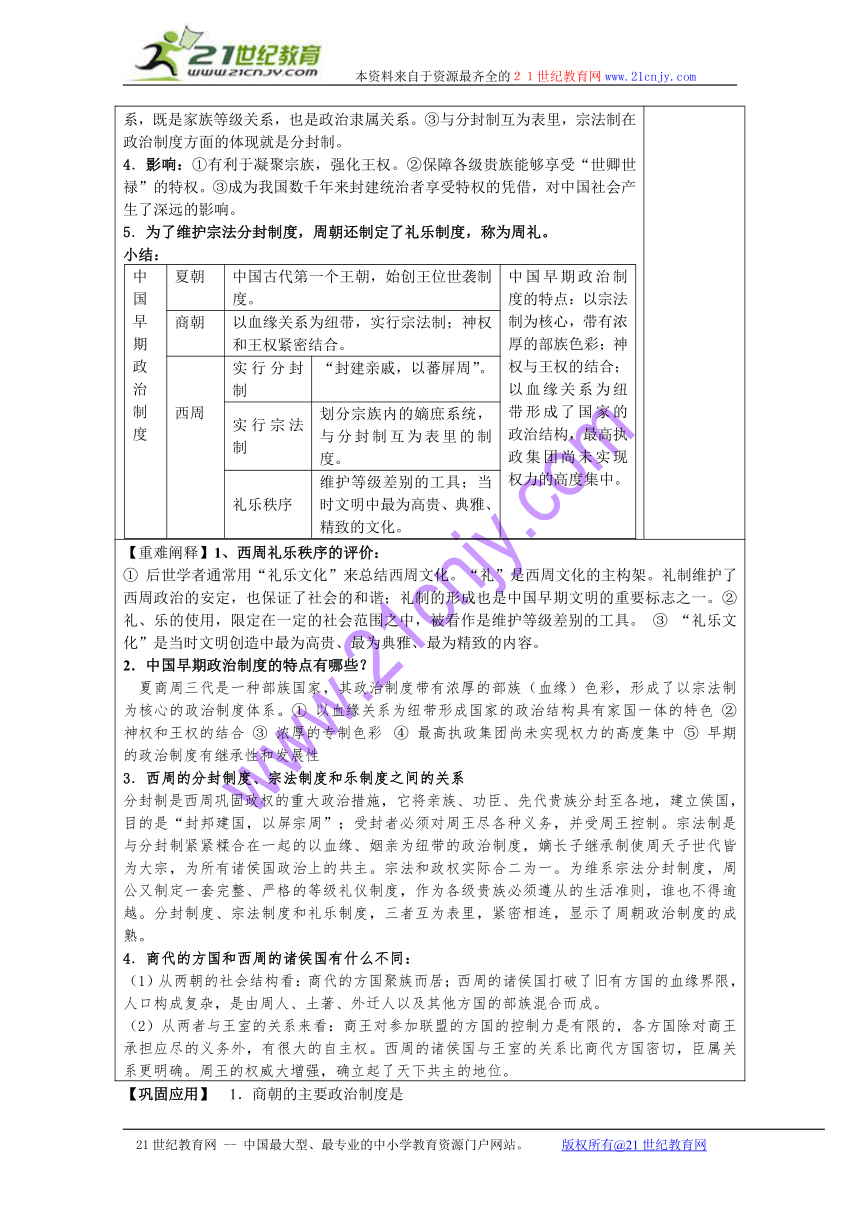

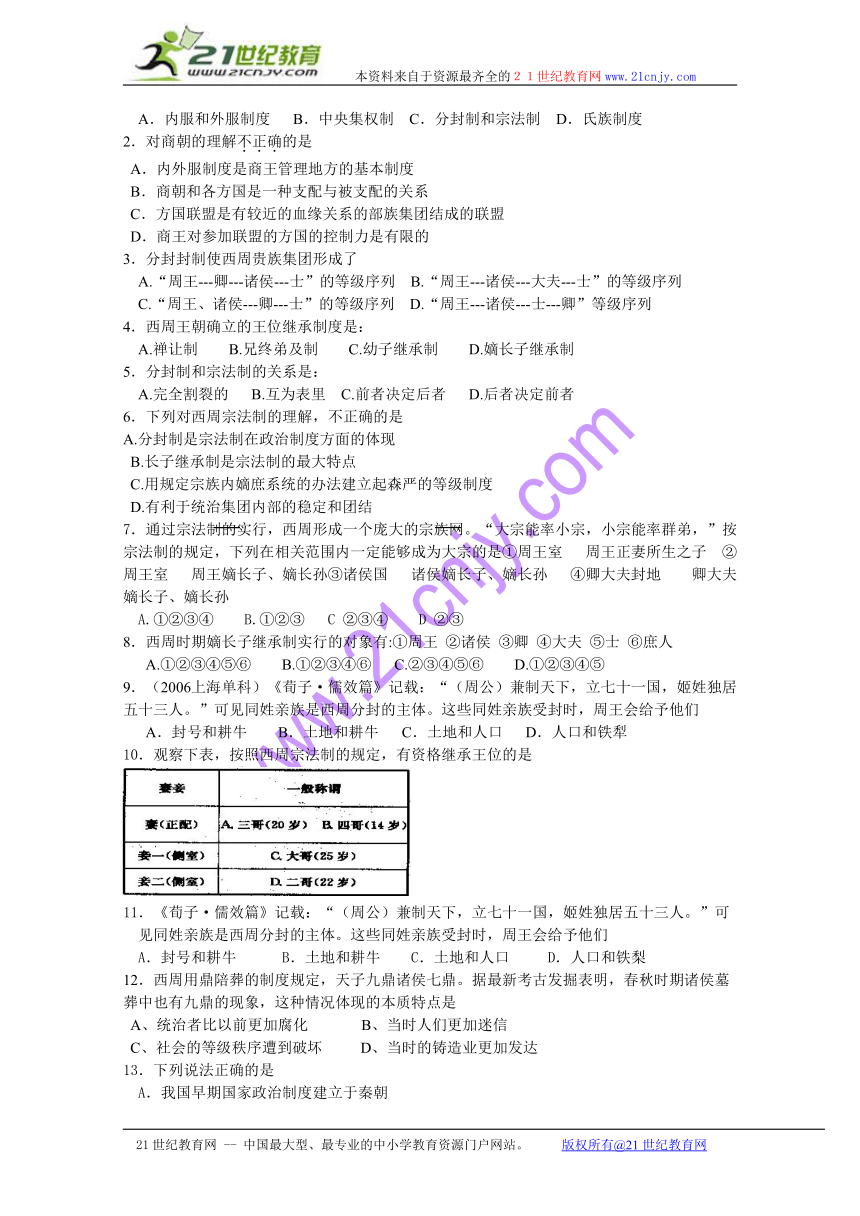

10.观察下表,按照西周宗法制的规定,有资格继承王位的是

11.《荀子·儒效篇》记载:“(周公)兼制天下,立七十一国,姬姓独居五十三人。”可见同姓亲族是西周分封的主体。这些同姓亲族受封时,周王会给予他们

A.封号和耕牛 B.土地和耕牛 C.土地和人口 D.人口和铁梨

12.西周用鼎陪葬的制度规定,天子九鼎诸侯七鼎。据最新考古发掘表明,春秋时期诸侯墓葬中也有九鼎的现象,这种情况体现的本质特点是

A、统治者比以前更加腐化 B、当时人们更加迷信

C、社会的等级秩序遭到破坏 D、当时的铸造业更加发达

13.下列说法正确的是

A.我国早期国家政治制度建立于秦朝

B.西周的政治制度是直接从原始社会末期发展而来的

C.分封制和宗法制实行的主要目的都是为了维护周王室的统治

D.分封制只是天子对诸侯进行分封

14.宗法制的实行使西周的政治制度具有浓重的

A.、神权色彩 B、血缘色彩 C、平等色彩 D、民主色彩

15.商朝的主要政治制度是内外服制,其中内服制主要管理

A.商人本族的活动区域 B.商族以外的活动区域

C.黄河中下游地区 D.黄河中上游地区

16.分封制的主体是:

A、殷商旧族 B、殷商降族 C、古老方国 D、同姓亲族

17.分封制与内外服联盟相比:①各封国与王室的关系比商朝的方国密切,臣民关系更明确 ②各封国必须承认周王的权威,承担各种义务 ③周王确立了天下共主的地位 ④各封国基本保持了原有的社会结构,有很大的自主权

A.③④ B.①③④ C.①②③ D.①②③④

18.从商朝推行内、外服制度到西周分封制,其发展趋势体现了

A、中央与地方地位趋于平等 B、中央对地方的控制能力大大加强

C、地方对中央的干预能力大大加强 D、统一的中央集权制度建立起来

19.对于春秋时期发生的“楚王问鼎”事件,正确的认识是①一些诸侯国势力日趋壮大②周王室天下共主地位已经动摇③分封制受到冲击,完全解体④奴隶社会原有的统治秩序被破坏

A.①② B.①②③C.①②④ D.①②③④

20.“礼乐征伐自天子出”变成“礼乐征伐自诸侯出”的历史现象反映出的本质是

A.诸侯国帮助周王室巩固统治 B.周天子把权力下放给诸侯

C.周天子失去天下共主的地位 D.周王室文化衰败军事落后

21.下列对西周王朝周王和诸侯关系的评述,正确的是 ①根据分封制,周王和诸侯的关系是君臣关系 ②根据宗法制,周王和同姓诸侯是大宗和小宗的关系 ③周王和诸侯的关系是等级从属关系 ④周王对各诸侯国拥有绝对的控制权

A.①③ B.②④ C.①③④ D.①②③

22.西周是我国奴隶制国家制度日益完善和成熟的时期。结合材料及所学知识回答:

图一 图二 西周分封等级制度

(1)图一指的是西周的哪一政治制度?

(2)结合所学知识分析这两种政治制度的关系,并指出这两种制度对西周的统治分别产生了怎样的影响?

23.阅读材料回答问题:

材料一 武王为殷初定未集,乃使其弟管叔鲜、蔡叔相度禄父(纣之子武庚的字)治殷。……乃罢兵西归。……,封诸侯,班赐宗彝。武王追思先圣王,乃褒封神农之后于焦,黄帝之后于祝,帝尧之后于陈,大禹之后于杞。于是封功臣谋士,而尚父为首封。封尚父于营丘曰齐,封弟周公旦于曲阜曰鲁,封召公奭封弟叔鲜于管,弟叔度于蔡,馀各以次受封。 ——《史记》卷四《周本纪》

材料二 昔武王克商,光有天下,其兄弟之国者,十有五人;姬姓之国者,四十人,皆举亲也。夫举无他,唯善所在,亲疏一也。 ——《左传》昭公二十八年

材料三 昔周公吊二叔之不咸,故封建亲戚以蕃屏周。管、蔡、郕、霍、鲁、卫、毛、聃、郜、雍、曹、滕、毕、原、酆、郇,文之昭也;邘、晋、应、韩,武之穆也;凡、蒋、邢、茅、胙、祭,周公之撤也。” ——《左传》喜公二十四年

请回答:

1 材料一中分封所及哪些人?

②从材料二、三中看分封主要有哪些人,其目的是什么?

24.阅读材料回答问题:

材料一 立适(嫡)以长不以贤,立子以贵不以长。——《公羊传》隐公元年

材料二 师服曰:“吾闻国家之立也,本大而末小,是以能固。故天子建国,诸侯立家,卿置侧室,大夫有贰宗,士有隶子弟,庶人工商各有分亲,皆有等衰。是以民服事其上,而下无觊觎……” ——《左传》桓公二年

材料三 价人维藩,大师维垣,大邦维屏,大宗维翰,怀德维宁,宗子维城。——《诗·大雅·板》

请回答:

(1)根据材料一、二分析宗法制的特点及其目的

(2)依材料二、三分析宗法制的作用

(3)通过以上材料分析为什么宗法制与分封制能巩固周王的统治?

25.阅读下列材料:

封商纣子禄父殷之余民。……

封诸侯,……武王追思先圣王,乃曪封神农之后于焦,黄帝之后于祝,帝尧之后于蓟,帝舜之后于陈,大禹之后于□。于是封功臣谋士,而师尚父为首封。封尚父于营丘,曰齐。封弟周公旦于曲阜,曰鲁。封召公奭于燕。封弟叔鲜于管,弟叔度于蔡。余各以次受封。 ——摘自《史记·周本纪》

回答:(1)请分析,上述西周分封的诸侯共有哪几类?这样做的目的是什么?

(2)时至今日,宗法制已经消亡,但中国传统文化中的宗法思想影响仍然存在。你能结合当今社会现实分析一下它的积极作用和消极影响吗?

第1课答案与解析:

1、A

2、A。内外复制度是管理中央和地方的制度

3、B 4、D

5、B。宗法制用于解决分封制下土地、权利和财产的继承,分封制是宗法制在政治上的运用,两者密切相关,互为表里。

6、B.嫡长子继承制是宗法制的最大特点

7、C.弄清楚大宗的概念即可解题。

8、D.嫡长子继承制只在贵族内部实行,庶人阶层不适用。

9、C 10、A 11、C 12、C 13、C

14.答案:B

解析:此题考查宗法制的特点:把血缘纽带同政治关系结合在一起,故答案为B。

15.答案:A

解析:此题考查学生对基础知识的识记、再现能力。属于内外服制度的内容方面的基础知识。熟记知识是解答此题的关键。

16.答案:D

解析:此题属于基础知识的识记能力的考查。只要学生对于分封制的内容记忆熟练,此题便很容易解答。

17.答案:C

解析:此题旨在考查学生对于商周政治制度的理解。西周实行分封制以后,基本上打破了内外制度原有的社会结构,通过分封,周天子确立了天下共主的地位,排除④,故答案为C。

18.答案:B

解析:此题旨在考查学生综合理解能力、对比归纳能力。商朝的内外服制度之下,商王对附属国的控制力是有限的,各附属国有很大的自主权;西周的分封制之下各诸侯国与周王的关系较商朝而言,臣属关系更明确,周天子在全国的统治效果加强,但是分封制之下各诸侯国的权力是世袭的,他们与周王的臣属关系得以维持的前提是周王室的强大。而秦朝郡县制之下,郡县长官是由皇帝直接任免,为加强以他们的控制,秦中央还制定了考核制度。综上所述,可以看出三个朝代政治制度演变的趋势是:中央对地方的控制力加强,中央集权加强。故答案为B。

19.C 20.C 21.D

22.答案提示

(1)图一指的是西周的宗法制度。

(2)关系:二者互为表里,宗法制通过分封制得以维系,而分封制则是宗法制在政治制度方面的体现。

影响:分封制使周王加强了对地方的统治,确立了天下共主的地位,扩大了统治区域;宗法制保证了奴隶主贵族在政治上的垄断和特权地位,也有利于统治集团内部的稳定和团结,强化了王权,把“国”和“家”密切地结合在一起。

23.①先圣之后;前代之后;功臣谋士;周的宗室。

②主要是周的宗室,目的是维护周的统治。

24.(1)确立嫡长子继承制。目的是以民服事其上,而下无觊觎。

(2)立嫡长子为大宗,使之成为天下“共主”;宗法明确等级以后,使天下各安其位,庶子不再有夺王位之念。而“价人”(掌军事之人)、“大师”(三公)、“大邦”(诸侯)须尽其义务和职责维护周王室的安定,以此达到国家巩固。

(3)①说明宗法制和分封制:第一,西周的宗法制,既是家族制度又是政治制度。它是以嫡长子继承制为基本特点的权力分配制度,其显著特点是宗法组织和国家组织紧密结合。

第二,分封制即是周朝确立嫡长子继承制后,为了解决小宗与大宗关系问题,将土地和人民分封给庶子做诸侯,然后让他们去建立统治据点,以拱卫王室。

②受封者的义务:诸侯在其封国内有世袭的统治权,对天子有服从命令,定期朝贡和提供军赋力役等责任。分封的目的是“封建亲戚,以藩屏周”。

③宗法制与分封制的关系:形成以周天子为核心的集权。周王为天下的大宗,其嫡长子为宗子,庶子为小宗,周王以其政治权力封之为诸侯。诸侯、卿大夫、士各为本支宗子,其嫡长子为职位继承者,庶子为小宗,由此再往下分封。小宗必须服从大宗,这是家族之制。通过这样的分封便形成从中央到地方的结构严谨的政治权力体系,其核心是形成了以周天子权力为顶点的一权制的运转机构。

25。(1)共有四类:一是同姓亲族,二是功臣,三是殷商的降族,四是原被商灭掉的古国后裔(三、四也可合称为先代贵族)。目的是:①广建诸侯,拱卫王室;②进一步扩大西周的统治;③对殷商降族的分封可以减少抵抗,便于监督管理;④诸侯承担各种义务,有利于加强周王室的共主地位。

(2)积极作用是注重家庭建设,提倡尊老爱幼,易于形成强大的民族凝聚力。

消极影响是强调家庭本位,过分重视人情关系,人为地划分远近尊卑,个人的自主意识和平等权利受到约束。这与现代的平等和法制意识多少有些违背。

第2课 中央集权制度的确立

【课标要求】知道“始皇帝”的来历和郡县制建立的史实,了解中国古代中央集权制度的形成及其影响。

【温故梳理】 【预习思考】

一、从群雄割据到大统一1.群雄割据:①历史分期: 。②历史地位: 。③政治特征:A、春秋: 。B、战国: 。2.秦大统一A历史条件: 。B统一过程: a时间: b人物: c过程: 。C疆域:(参照课本地图)东临_____,西到______,南到 ,北抵 。D、统一意义: 。二、中央集权制度的建立 1.概念:包括专制主义和中央集权(1)专制主义:皇帝个人专断独裁,集国家最高权力于一身,从决策至行使军权、政权、财权都具有独断性和随意性。(2)中央集权:指中央与地方权力分配中,全国军政财大权归属中央,地方完全由中央管理和控制,绝对服从中央。 2. 建立:(1)建立皇帝制度:基本特征:权力高度集中表现:皇权至上,大权总揽一人之手;皇位世袭。(2)建立中央官制:三公九卿制(职权)三公是丞相、太尉、御史大夫。丞相辅佐皇帝处理全国政务。尉协助皇帝掌管全国军队。但统一后太尉实际却虚设,以便皇帝直接控制军队。御史大夫掌图籍章奏,监察百官,辅佐丞相处理事务。三公之间相互制约,便于皇帝集权于一身。这些官僚都是由皇帝任免,概不世袭。秦始皇设立三公九卿制度,为建立专制主义中央集权的封建国家制度开创了新局面,对以后历代政治制度有深远的影响。(3)建立地方机构: 废分封,置郡县(4)制定选官考察制度(5)颁布严苛的秦律。①特点:细密、严苛②指导思想:轻罪重刑③实质:加强皇权,巩固中央集权的政治体制的工具三、影响:①打破了传统贵族分封制;②奠定了中国古代大一统的基础;③影响到2000多年的中国社会。 1.春秋战国时期政治上的突出特点有哪些?2.封建社会时期基本政治制度——专制主义中央集权政治制度是怎样建立的?秦朝又是怎样巩固统一的?3.分封制与郡县制的最大不同点是什么?4.秦实行中央集权制有哪些积极影响和消极影响?

【重难阐释】1.西周的天下共主制与秦的中央集权制的主要区别是什么?西周体制的特点是“亲贵合一”的国家组织原则与宗法制度结合在一起。周王既是宗法上的大宗,政治上也是天下诸侯的共主和国王。国家依据宗法血缘关系的亲疏远近,确定政治等级的尊卑高下。政治分权与财产分配相结合,中央对地方的统治通过宗法制得以实现,没有形成官僚系统。秦代的中央集权体制完全抛弃了宗法关系,建立了一整套行政管理系统。管理者不再由世袭贵族垄断,而是由皇帝任命的大小官吏掌握。官吏只有俸禄没有封邑,官吏之间的关系是上下级服从关系。法律对官吏提出了各种要求,促进了官僚制度的进一步确立,同时司法监察系统以严法酷刑杜弊防奸。它反映了皇权专制与政府施政之间的权力制约作用。2.比较郡县制与分封制的不同点。(1)分封制是与宗法制相联系的,是以血缘关系为基础的;郡县制是在国家大一统的条件下实行的,是按地域划分的; (2)分封的诸侯王位世袭拥有封地;郡县官吏由皇帝任免,不世袭,只有俸禄没封地;(3)诸侯国拥有独立性,易发展为割据势力;郡县是地方行政机构,有利于中央集权的加强和国家的统一。两者的主要区别在于中央对地方的制约关系及其地方权力的大小。

【巩固应用】

1.(2005·上海)“六合之内,皇帝之土;乃今皇帝,一家天下。”这则纪功石刻说的是:

A.周天子分封天下 B.秦始皇统一六国C.汉武帝开拓疆土 D.忽必烈一定乾元

2.秦灭六国实现统一的根本原因是

A.商鞅变法比较彻底,秦在七国中实力最强

B.秦在统一过程中采取了远交近攻的正确策略

C.统一条件成熟,秦顺应了这一历史发展的潮流

D.秦王嬴政的雄才大略和将领的英勇善战

3.郡县制与分封制最大的区别是

A.以什伍为基层单位 B.职位由朝廷任免而非世袭

C.以编户为基层单位 D.直接接受朝廷命令和监督

4.秦始皇在中央同时设立丞相、御史大夫、太尉三公,其直接目的是A确立皇权至高无上 B削弱地方权力 C建立中央集权制度 D防止大臣专权

5.秦朝时期,御史大夫的主要职责是①协助皇帝处理全国政事②执掌群臣奏章③管理军事④下达皇帝诏令⑤兼理国家监察事务

A.①②⑤ B.①③④ C.②④⑤ D.③④⑤

6.秦朝三公九卿和郡县长官产生的方式是

A.世代相袭 B.考试选拔 C.地方推荐 D.皇帝任命

7.我国古代地方行政管理制度曾出现了从“分封制”到“郡县制”的变化,其变化的最主要原因是

A.交通的发展 B.疆域的拓展C.经济文化交流的需要 D.加强中央集权的需要

8.下列有关郡县制的评价不正确的是

A.郡县制是对先秦政治制度的发展B.废分封、立郡县是秦二世灭亡的重要原因

C.郡县制代替分封制是历史的进步D.废分封、立郡县有利于中央对地方的控制

9.郡县制有有利于巩固国家统一和中央集权的制度,其依据主要在于

A.郡县官吏必须对上一级负责 B。郡县制是地方行政管理机构

C.郡县官吏与皇帝是臣与君的关系 D。郡县完全由中央和皇帝控制,官吏不能世袭

10.与分封制相比,秦朝中央集权制度的主要特点是

A.皇位时代相传,以稳固“家天下”的基础B.推行郡县制,加强中央对地方的控制

C.皇帝掌握从中央地方的人事大权D.为提高威权而神化皇权

11.秦实行中央集权制度的积极意义是

A.加剧了社会矛盾,无益于社会发展B.缓和了社会矛盾,有助于长治久安

C.避免了国家分裂.有助于政局稳定D.造成君主独裁.导致政治黑暗

12.秦始皇说"天下共苦战斗不息,以有侯王.赖天下初定,又复立国,是树兵也,而求其宁息岂不难哉!"秦始皇为消除这一担心,而采取的举措:

A.焚书坑儒 B.推行郡县制 C.强化中央机构 D.统一文字

13.在秦朝,被称为“百官之首”的是

A.三公 B.丞相 C.太尉 D.御史大夫

14.一次考古中发掘古代石刻石一方,上有记文曰:“追念乱世,分土建邦乃今皇帝,一家天下,兵不复起。”据此判断,这块刻石应出自

A、西周 B、秦代 C、汉代 D、元代

15、秦朝确立专制主义中央集权制度,适应了 ①维护国家统一的需要 ②自然经济存在的需要 ③保护地主土地制度的需要 ④推动多民族国家发展的需要

A、①②③ B、②③④ C、①③④ D、①②③④

16.唐代文学家柳宗元说:“周之失,在于制;秦之失,在于政,不在制”。材料中的两个“制”分别是指

A.分封制和郡县制 B.宗法制和郡县制

C.分封制和专制主义中央集权制 D.宗法制和专制主义中央集权制

17.秦始皇在中央机构中设太尉一职,但只是虚设其位,并未任命任何人担任,这一做法的主要目的

A.皇帝掌握全国政务,加强中央集权 B.皇帝直接控制全国军队,使权力更加集中

C.缺乏可委以此重任的优秀人才 D.秦朝短命而亡,未及任命

18.秦始皇创立的皇帝制度的主要特征是:①皇位世袭,权力不可旁移 ②皇权至上,地位不可逾越

A、①正确,②不正确 B. ①不正确,②正确 C. ①②都正确 D. ①②都不正确

19.秦始皇在全国范围内推行郡县制度,郡守和县令的产生方式是:

A.世代相袭 B.考试选拔 C.皇帝任命 D.地方推举

20.秦代确立的中央集权制的基本特征是

A、皇权至上 B、“家天下” C、权力高度集中 D、最高统治者称皇帝

21.秦始皇说:“天下共苦,战斗不休,以有侯王。赖宗庙,天下初定,又复立国,是树兵也,求其宁息,岂不难哉?”他为解决上述问题,采取的措施是

A、攻打匈奴 B、修筑长城 C、推行郡县制 D、建立三公九卿制

22.秦始皇作为历史上统一的第一人,他的千秋功过历史都有评说。当朝有人称赞说:“今陛下兴义兵,诛残贼,平定天下,海内为郡县,法令由一统,自上古以来未有,五帝不及”。晋朝有人指责他“无道”“视杀人如狗彘”。明朝思想家李贽则说:“始皇出世,李斯相之,天崩地裂,掀翻一个世界,是圣是魔,未可轻议。”你认为我们今天应该怎样评价秦始皇?

23、(1)左图为中国古代某朝的刀刻诏书版文,这种汉字字体叫 ,它开始通行于 (朝代名)。(2)版文内容为:廿六年(前221年),皇帝尽并兼天下诸侯,黔首大安,立号为皇帝。乃诏丞相状、绾(状、绾均为人名),法度量则不壹,歉疑者,皆明壹之。从版文内容,你可获得该朝的哪些历史信息?请至少列举三条。

24、谈谈秦始皇统一天下后,君主专制中央集权制度是怎样建立的 这种政治制度的本质是什么?对秦朝及后世有什么影响?

答案:

题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

答案 B C B D C D D B D C C B B B D A B C C C C

22、答案一:秦始皇是一个杰出的政治家。他统一六国,结束了长期以来诸侯割据称雄的分裂局面,建立起我国历史上第一个多民族的大一统王朝,顺应了历史的潮流,符合各族人民的共同愿望。他采取的一糸列加强中央集权的措施,维护了国家的统一,有利于当时社会经济文化的进一步发展,对后世产生了深远的影响。他不愧为中国古代史上杰出的政治家。

答案二:秦始皇是历史著名的暴君。他统治残暴,制定严刑苛法,实行焚书坑儒,箝制了思想,摧残了文化,不利于中国思想文化的发展;修建豪华宫殿、陵墓,耗费了巨大的财力与人力,破坏了社会经济的发展,加深了人民的苦难,激化了阶级矛盾,加速了秦王朝的灭亡,又是历史上少有的暴君。

答案三:秦始皇有功有过,但功大于过。一方面,他建立了中国历史上第一个统一的多民族国家,创立了强大的中央集权制度,并为统一多民族国家发展作出了重要贡献。另一方面,他推行暴政,导致了阶级矛盾的迅速激化,加速了秦朝的灭亡。

23、答案:(1)小篆;秦朝。

(2)前221年,秦王嬴政灭六国,统一天下;嬴政创立了皇帝制;建立了丞相制度;针对“度量不壹”的情况,统一了度量衡。

24、答案提示:建立:①采用“皇帝”称号,创建皇帝独尊、皇权至上、皇位世袭的皇帝制度,皇权成为封建国家的主宰和权力中心;②在全国范围内推行郡县制,从而奠定了中央集权制度的基础;③从中央政权机构的三公九卿到地方郡县官吏,建立了一整套官僚体系。本质:君主专制,即封建专制主义统治。

对秦朝的影响:①有利于国家的统一,对祖国疆域的初步奠定和中华民族的形成,都起了重要作用;②有利于封建经济的发展;③建立了地主阶级对广大劳动人民的专制统治,秦的暴政造成人民处境的恶化。对后世的影响:秦朝建立的中央集权专制统治的政治制度具有很大的开创性,它奠定了中国两千多年封建政治制度的基础。

第3课 中央集权与地方分权的斗争

【课标要求】列举从汉到元政治制度演变的史实,说明中国古代政治制度的特点。

【温故梳理】 【预习思考】

一、七国之乱与汉武帝的集权措施1、背景:(1)汉初,刘邦推行 ,又分封 ,导致诸侯国尾大不掉之势。(2)汉初的 、 有识之士的主张 。(3)汉景帝采纳 的建议,着手削夺 ,从而发生了“ ” 2、汉武帝的集权措施A.建立中朝决策机构削弱相权B.设置刺史加强对地方的监督C.颁布推恩令解决王国问题3、评价:A.积极作用:进一步巩固和发展了大一统的局面,促进了社会经济的发展,B.弊端:但权利的过分集中也带来了弊端二、藩镇割据与五代十国的分裂局面1、藩镇割①原因——安史之乱的影响、地方节度使的设立②表现——节度使的继任方式③影响——导致了国家分裂2、五代十国的分裂局面①原因——唐末藩镇割据的继续和扩大②特点:A.北方——五代相继、混战割据、周世宗改革奠基B.南方与山西——十国并立、相对稳定、发展经济三、宋初中央集权的强化1、宋的建立(时间、地点、人物、方式)2、中央集权的加强(1)措施:①集中军权A.杯酒释兵权B、收精兵:三衙—禁军统领机构;枢密院—负责军务,统、发兵权分离;“强干弱枝、守内虚外”的部兵原则。②集中政权-削实权:中央——分割相权为三;地方——州郡直属中央、置通判限制州郡长官、废武用文③集中财权—制钱谷:转运使(2)评价:A.积极作用:加强了中央集权,改变了藩镇割据的分裂局面,消除了地方割据势力的物质基础,维护了国家统一与社会的安定,基本解决了中央集权与地方分权的矛盾,促进了社会经济的恢复和发展。B.消极作用——造成权力过分集中,导致臣下不负责任;机构臃肿,形成“冗官”,效率低下;军制紊乱,形成“冗兵”,战斗力衰退;财政危机严重,形成“冗费”,造成积贫积弱。 1、西汉时期在地方管理上的突出特点是什么? 2、“七国之乱”、藩镇割据局面出现的原因分别是什么?其共同原因是什么?3、五代十国时期政治上的突出特点有哪些? 4、汉、宋两朝为削弱地方分权势力所采取的措施分别有哪些?5、比较汉武帝和宋太祖为加强中央集权所采取的措施有何异同?

【重难阐释】1、试分析汉武帝和宋太祖为加强中央集权采取的措施各有何特点?利弊如何?汉武帝通过在中央设立“中朝”制度,削弱和遏制相权;在地方上,采取推恩子弟、削弱王国和酎金夺爵等办法,解决诸侯王国的尾大不掉问题。同时设立刺史,加强中央对地方郡国的监控。这些措施加强了中央集权,巩固发展了大一统局面,但权力的过分集中,导致东汉中后期外戚宦官的专权。 宋太祖采取一系列措施使中央、地方机构的权限大大分化,使所有权力集中于中央和皇帝。至此,基本解决了历史上地方割据势力与中央争权的问题。但也导致地方毫无独立性可言,中央权力则极端集中的后果。最终造成“冗官”“冗兵”“冗费”的积贫积弱局面的形成。 2、导致汉初“七国之乱”和唐末五代十国割据混战的异同点:(1)原因:相同点:①中国封建经济的分散性;②地方割据势力的恶性膨胀不同点:①为了了铲除异姓王,确保刘家天下,形成王国问题②安史之乱期间和平叛之后,各地节度史乘机扩大地盘和军队,形成了藩镇割据(2)影响:相同点:①王国问题和藩镇割据的形成了“枝强干弱”的局面,破坏统一。②严重了破坏农业生产,妨碍了封建经济的发展,给人民带来了灾难不同点:王国问题历时短,造成的损失相对较小,而藩镇割据持续了100多年,藩镇之间不断战争,使唐朝后期政局更加混乱,五代十国的分裂局面实质上是唐朝藩镇割据的继续和扩大,使人民蒙受了更大的灾难。(3)解决方法:相同点:自上而下削夺地方势力;不同点:西汉政府是通过平叛战争和“推恩令”等形式逐步地、削夺地方势力,北宋政府是通过统一战争和“杯酒是兵权”削夺地方势力(4)认识:当中央集权不力时,就会出现分裂割据,妨碍社会经济的发展,当中央集权强有力的时候,则有利于国家的统一和社会秩序的安定以及经济的发展。

【巩固应用】

1.刘邦推行郡县制的同时又分封同姓诸侯王,其目的是

A.确立“天下一家”的格局 B.巩固皇权,稳定天下

C.消灭异姓诸侯王和功臣 D.效法西周,广建诸侯

2.晁错的《削藩策》与主父偃建议实行的“推恩令” 在关于削减封国实力的论述方面

A.方式不同 B.目的不同 C.本质不同 D.完全相同

3.汉武帝颁布“推恩令”的直接目的是

A.限制诸侯国的权力 B.分割王国封地 C.剥夺诸侯王的封国 D.加强中央集权

4.西汉的中枢决策机构是

A.三公九卿 B.枢密院 C.中朝 D.尚书令

5.汉武帝强化皇权、巩固国家统一的措施不包括

A.派兵平叛 B.建立中朝 C.设置刺史 D.酎金夺爵

6.下列现象的出现与加强中央集权的措施无关的是

A.“七国之乱” B.外戚、宦官专权 C. “安史之乱” D. “杯酒释兵权”

7.五代十国后期,南方经济得到较大发展的客观原因是

A.国家较小,便于发展 B.统治者劝课农桑,重视经济发展

C.南方局势相对稳定 D.积极进行了改革

8.宋朝时期,相互牵制的中央机构是①宰相②枢密院③三衙 ④三司 ⑤知州 ⑥通判

A. ①② B. ③④ C. ⑤⑥ D. ②③

9.历代封建王朝在地方设官的指导思想是

A.辅佐中央管制地方 B.分割地方权力,使其相互制约

C.加强对地方的监控 D.便于中央各部对地方的管理

10、关于五代十国时期的表述正确的是 ①五代是指中原一带先后经历的后梁、后唐、后晋、后汉、后周五个朝代 ②、这一时期政权更替频繁 ③、南方局势相对稳定 ④、是藩镇割据的延续和扩大

A、①② B、④ C、①④ D、①②③④

11、下例关于宋朝的表述正确的是

A、三衙互不统属,有调兵权而无统兵权。B、枢密院分割丞相的财权

C、枢密院有调兵权而无统兵权D、“强枝弱干”、“守外虚内”的部兵原则

12、北宋强化中央集权的影响 ①加强了中央集权 ②打破了传统的贵族分封制 ③造成了“积贫积弱”的后患 ④改变了藩镇割据的分裂局面

A、①②③④ B、①②③ C、①③④ D、 ①③

13、公元前112年,汉武帝为祭宗庙,要列侯献酎金助祭,以所献酎金的分量不足或成色不好为借口,废列侯106人。这段材料说明了

A、汉武帝贪财暴虐 B、列侯献酎金的金子有问题

C、汉武帝加强对地方的控制 D、汉武帝削弱相权,加强皇权

14、贾谊《治安策》载:“欲天下之治安,莫若众诸侯而少其力。”“力小则易使以义,国小则无邪心。”这一主张后来发展为

A、削夺王国的封地 B、夺去王侯的爵位

C、颁行推恩令 D、继承西周分封制

15.西周的分封制与西汉初年的王国制

A.都是中央集权制 B.都是封建君主专制的产物

C.都是为了巩固自身的统治而实行 D.都由于诸侯王国的乱上而瓦解

16.西汉的主父偃曾建议皇帝:“愿陛下令诸侯得推恩子弟以地,候之。彼人人喜得所愿,上以施德,必稍自弱矣。”这表明他提出此建议的真实目的是

A.主张推行分封制 B.提高诸王的政治地位

C.剥夺诸侯王的直属领土 D.施德于诸侯,收买人心

17.五代十国时期,皇帝要调动一个实力较大的地方将领,事先总是调兵遣将防备其反抗,如临大敌。这反映出

A.地方将领会发动兵变 B.皇权专制制度已趋没落

C.地方将领反对封建专制 D.皇权与割据势力矛盾尖锐

18、“时方镇阙守帅,稍命文臣权之,又置转运使、通判,为之条禁,文簿渐为精密,由是利用归公上而外权削矣。”其实质是

A.剥夺朝中大将的兵权 B.防止分裂割据

C.防止“陈桥兵变”重演 D.加强中央集权

19.从总体上看,北宋统治者强化中央集权要解决的根本矛盾是

A.皇权与相权的矛盾 B.中央与地方的矛盾

C.统治阶级内部矛盾 D.地主与农民的矛盾

20、阅读下列材料:

材料一:汉初之兴,海内新定……惩戒亡秦孤立之败,于是剖疆裂土,立二等之爵……然诸侯原本以大,末流滥以至溢,小者淫荒越法,大者睽孤横逆,以害身丧国. -----------《汉书》

材料二(晁错)说上曰:“昔高祖初定天下,昆弟少,诸子弱,大封同姓。……今削之亦反,不削之亦反。削之,其反亟,祸少;不削,反迟,祸大。” ----《史记》

材料三(主父偃)说上曰:“今诸侯或连城数十,地方千里……以法割削,则逆节萌起,前日晁错是业。……愿陛下令诸侯得推恩分子弟,以地侯之。彼人人喜得所愿,上以施德,实分其国,必稍自削弱矣。” ---《汉书主父偃传》

回答:(1).材料一、二认为汉初分封诸侯的原因是什么? 这一局面的出现使西汉政治体制与秦相比出现什么变化?后来为何又要解决王国问题?

(2)材料二、三所提出的解决王国问题的方案在实施的

(3)有人说“七国之乱”是因为“削藩”而引起的,这种观点是否正确,为什么?

21.阅读下列材料

材料一:秦兼天下,建皇帝之号,立百官之职。汉因循而不革,明简易,随时宜也。其后颇有所改。……相国、丞相,皆秦官……掌丞天子,助理万机。秦有左、右。高帝(汉高祖)即位,置一丞相,十一年,更名相国。……孝惠、高后置l左、右丞相。文帝二年,复王一丞相。……太尉,秦官。御史l大夫,秦官。 ——《汉书·百官公卿表序》

材料二:秦少府(官职)遣吏四人在殿中主发书,谓之尚书。尚,主也。汉承秦制。武帝游宴后庭,始用宦者主中书……成帝建始四年,罢中书宦者,置尚书五人,一人为仆射,四人分为四曹,通掌图书、秘记、章奏及封奏,宜示内外而已,其任犹轻。 ——《通典·尚书省》

材料三:光武皇帝愠数世之失权,忿强臣之窃命,矫枉过直,政不任下,虽置三分,事归台阁。自此以来,三公之职,备员而已。 ——《后汉书·仲长统传》

请回答:(1)据材料一、二,以中央机构的情况,说明西汉初期政治制度的基本特点。

(2)据材料二说明汉武帝与汉成帝的做法及其目的。

(3)据材料三,说明东汉光武帝的有关措施。

(4)上述材料,反映了什么发展趋势

22.阅读下列材料

材料1:汉兴之初,海内新定,同姓寡少,惩戒亡秦孤立之败,于是剖裂疆土,立二等之爵。功臣侯者百有余邑,尊王弟子大启九国。……藩国大者夸(同跨)州连郡,连城数十,宫室百官,同制京师,可谓矫枉过其正矣。 ——引由《汉书 诸侯王表序》

材料2:(主父偃)说上曰:“古者诸侯不过百里,强弱之形易制。今诸侯或连城数十,地方千里,缓则骄奢易为淫乱,急则阻其强而告从以逆京师。今以法割削之,则逆节萌起,前日晁错是也。……愿陛下令诸侯得推恩分子弟,以地侯之。彼人人喜得所愿。上以德施,实分其国,不削而削弱矣,”于是上从其计。 ——引自《史记 平律侯主父列传》

材料3:(曹魏)功臣无立锥之地。子弟君不使之人,徒分茅社,实传虚爵。本根无所庇荫,遂乃三叶(指曹魏政权仅三代)而亡。有晋思改覆车。复隆磐石,或出拥旄节,莅岳牧之荣,入践台阶,居端揆之重。……机权失于上,祸乱作于下。楚、赵诸王,相构衅,徒兴晋阳之甲,竞匪(没有)勤王之师。 ——引自《晋书 八王传 序》

回答:(1)据材料l、3,说明汉初、晋初统治者分封同姓王的共同原因。

(2)据材料1、2,说明王国问题的危害, 评述晁错、主父偃对此问题的看法的异同。

(3)据材料3,指出晋初封王所造成的严重后果。

23.阅读下列材料:

材料一 本朝鉴五代藩镇之弊,遂尽夺藩镇之权。兵也收了,财也收了,赏罚刑政一切收了,州郡遂日就困弱。 ——朱熹《朱子语类》

材料二 使京师之兵足以制诸道,则无外乱;合诸道之兵足以制京师,则无内变。

——朱弁《曲洧旧闻》

回答:①根据材料一,朱熹所说的现象是什么原因引起的?

②材料二反映的是宋初统治者在集中军权方面的什么重要措施?

24.结合北宋建立前后的有关史实,分析北宋初年加强中央集权的必要性及其措施的特点。

答案:

题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

答案 B A B C A C C D B D C C C C C C D D B

20.(1)惩戒亡秦孤立之败,初定天下,昆弟少,诸子弱。 实行郡国并行制。 王国势力膨胀,严重威胁中央

(2)手段上和产生的结果上有什么不同

前者采取强制削夺的办法,后者采取渐进的缓和办法

结果前者使矛盾迅速激化引发七国之乱;后者达到了削弱王国加强中央集权的目的.

(3)错。 七国之乱是西汉统治集团内部争夺中央政权的斗争,是王国问题的发展

21.(1)西汉基本沿袭秦朝的制度,史称汉承秦制,但对秦朝的一些制度又有所损益变化。丞相、太尉、御史大夫均为秦官,西汉依旧设置。

(2)汉武帝任用宦者,担任中书,汉成帝不再用宦者,但进一步加强尚书的职权,他们逐渐参与国家机要和决策。这样改革官制的目的是加强皇权。

(3)汉光武帝扩大尚书台的权力,使尚书台实际成为最高决策施政机构,三公的权限进一步被剥夺。这样,大权总揽于皇帝。

(4)相权不断削弱,皇权进一步加强,专制集权的封建政治体制发展。

22.(1)都是为了巩固自己的统治;是认为前代没有分封子弟为王,使中央政权孤立无援,错误地总结了前代覆亡的教训。

(2)西汉初期,王国问题严重,威胁着中央集权政治。晁错、主父偃都认为应当解决王国问题,强化中央集权。但晁错采取直接“削藩”的办法,主父偃则采取推恩分子弟的策略,削弱各王国。

(3)西晋初期分封诸王,他们在地方、中央都有很大权利,晋惠帝时,统治阶级内部发生争夺皇权的斗争,使社会生产遭到严重破坏,人民大量破产逃亡,西晋的封建统治秩序无法维持下去了。

23.答案:①是因为北宋统治者强化中央集权制度的措施引起的。

②一是将禁军的统领机构一分为三,号称“三衙”,互不统属,直接对皇帝负责;二是设枢密院,有发兵权而不掌兵;三衙掌兵而无发兵权,使之互相牵制;三是中央禁军由精锐骁勇者组成,一半驻京师,一半分守地方,而地方军队则人员装备都较差;四是按“强干弱枝”“守内虚外”的原则部署兵力。

24.①五代十国的分裂割据局面是唐朝后期藩镇割据的继续和发展,要克服这种局面就必须加强中央集权;北宋建立时,仍处于分裂割据状态,为巩固统治,扩大自己的势力,必须加强中央集权;同时为防止“陈桥兵变”黄袍加身类似事件的再发生,也必须加强中央集权。 ②北宋加强中央集权是从皇帝直接控制军权入手,把地方军、政、财权都收归中央,在中央通过分权达到集权的目的。具体特点是:通过比较温和的手段解除大将兵权,削弱节度使的实权;从兵制和兵权的改革入手,加强了皇帝对军队的控制;极力削弱地方力量,加强中央政府的经济和军事实力。

第4课 专制皇权的不断加强

【课标要求】了解明朝内阁、清朝军机处设置等史实,认识君主专制制度的加强对中国社会发展的影响。

【温故梳理】 【预习思考】

一、隋唐至元朝中枢权力体系的演变1、隋唐时期——三省六部制(1)权责分工:①中书省:决策机构,草拟、颁布诏令②门下省:审议机构,审核政令③尚书省:执行机构,下设吏礼户刑兵工六部(2)意义:相互牵制,分工明确,提高办事效率;分割相权,加强皇权。2、宋朝(1)“两府”(中书门下、枢密院)、“三司”(户部、度支、盐铁)的设置,削弱宰相的兵权和财政管理权(1)相权的削弱:“两府”(中书门下、枢密院)、“三司”(户部、度支、盐铁)的设置,削弱宰相的兵权和财政管理权(2)兵权的分割:设置枢密院和“三衙”,实行调兵权和统兵权分离3、中央一省制:中书省:最高行政机构,统辖六部二、明清专制皇权的强化1、明朝中央权力体系的演变(1)丞相制度的废除——君主专制达到新的高度(2)内阁的设立——为皇帝提供顾问的内侍机构2、清朝君主专制达到顶峰(1)清初的议政王大臣会议和内阁(2)康熙年间设南书房——中枢权力一分为三(3)雍正年间设军机处——专制皇权发展到顶峰的标志小结:秦代 :丞相制度 汉代 : 中朝制皇帝 皇帝 御使大夫 丞相 太尉 中朝 外朝(以丞相为首的三公九卿) (决策) (执行) 隋唐: 三省六部制 北宋 :二府三司制 皇帝 皇帝 中书省 门下省 尚书省 中书门下 枢密院 三司 (起草) (执行) (封驳审议) (宰相) (军权) (财权) 明代:废丞相 设内阁 清代:设立军机处 皇帝 皇帝 中书省 (丞相) 军机处 (跪奏笔录)六 部 1、隋唐、宋、元三朝中枢权力体系发生了怎样的变化?宰相的地位和权力发生了怎样的变化?应如何评价的这两个方面的变化?2、明清时期中央权力机构发生了怎样的变化?应如何评价的这一变化?宰相的地位和权力发生了怎样的变化? 3、传统相权的衰落和废除体现了中央集权制度怎样的发展趋势?

【重难阐释】1、北宋社会经济发展了,为什么会出现“积贫积弱”的局面 北宋中期,社会经济有了较大发展,但同时却出现了“积贫积弱”的局面:财政危机、边患危机等,其原因有:①土地兼并现象严重。地主隐瞒土地,少纳赋税,官僚可以减免赋税,结果国家减少了大量赋税收入。②北宋重文轻武,通过科举考试,起用大批官僚,扩大统治基础,结果形成庞大的官僚机构,导致工作效率低下,官俸开支与日俱增,国家财政不堪重负。③赵匡胤为加强中央集权,从地方军队中选派精壮士兵编入禁军。结果军队士兵的数目越来越多,军费开支越来越大,加重了财政负担。④北宋禁军由皇帝直接控制,大量禁军入宿京师,少量禁军屯驻边境。驻边禁军三年一轮换,造成兵不识将、将不识兵,严重地削弱了军队的战斗力,在与辽、西夏的作战中屡屡败北,往往以送岁币议和,加剧了财政危机。因此,北宋虽然经济发展了,但同时也出现了“积贫积弱”的局面。2、从汉至元政治制度的特点①在从汉至元政治制度的历史演变过程中,专制主义中央集权的不断加强是它的发展轨迹。②在中央政权中,皇帝制度不断加强;在君权与相权的矛盾中,君权始终处于主导地位,相权不断被削弱。③在中央与地方政权的关系中,地方政权不允许有独立的行政体系存在;中央通过多层次、多渠道的管理,严格控制地方政权,地方基层行政组织长期稳定,中央集权不断加强。④对边疆地区的管辖和治理日趋完善。3、专制主义中央集权制度(1)定义:是我国封建社会基本的政治制度。“专制主义”是就中央的决策方式而言的,主要体现在皇位终身制和世袭制上,以及皇权至上。特征是皇帝个人独裁专断。“中央集权”是相对于地方分权而言,其特点是地方政府在政治、经济、军事等方面没有独立性,一切服从于中央。(2)两者联系:①地方和中央都必须服从皇帝一人。②专制主义皇权加强时,往往是中央集权比较有效时,专制主义皇权削弱时,往往也是中央集权不力时。(3)特点:①皇权至上原则;②帝位终身制和皇位世袭制;③皇帝直接任免官吏、④决策和行使权力具有独断性和随意性⑤宣扬“君权神授”,实行文化专制⑥ 中央与地方、君权与相权的矛盾伴随其始终(4)本质:地主阶级对广大农民的专制统治 (5)内部矛盾:君权与相权、中央与地方(6)原因:①经济:维护封建经济基础的需要(小农经济的分散性,要求强而有力的中央政权来维护国家统一,社会的安定,以保证小农经济的生产和再生产) 。②政治:巩固国家统一,镇压农民反抗,维护封建土地制度的需要。③思想:法家中央集权(维护地主阶级利益)和后来包括法家思想在内的儒家思想成为这种制度的理论基础;④实践:战国时商殃变法,初步确立起君主集权和地方行县制的政治体制(7)形成发展演变过程①形成:秦朝(皇帝制、三公九卿制、郡县制)②巩固:西汉(中外朝制、郡国并行制、刺使制)③发展:三国两晋南北朝④完善:隋唐(三省六部制、科举制)⑤加强:宋元(二府、三司、行省制)⑥强化:明清(内阁、厂卫、军机处)(8)评价(影响):在中国封建社会不同时期有着不同作用。①积极:有利于维护统一的多民族国家的稳定;有利于各民族、各地区经济文化的交流;有利于集中财力大兴土木、修筑公共工程、推广先进生产力等。②消极:在封建社会后期起消极甚至反动的作用。表现在:为巩固经济基础,限制商品经济发展,遏制资本主义萌芽;为达到独裁统治的目的,思想上愚昧人民,行动上约束人民,剥夺人民的政治权利和言论自由;阻碍科技进步。

【巩固应用】1、隋唐三省六部制完善了自秦以来的中央集权制度,其积极意义在于

A.解决了中央与地方的矛盾 B.有利于选拔人才,保证政治清明

C.加强了皇权,有利于社会稳定 D.中央机构有了明确的分工与制约,提高了办事效率

2、隋唐时期,三省长官都是宰相,常常同时有七八个宰相议政。统治者这样做的主要目的是

A、完善中央集权 B、防止宰相权重难制

C、扩大民主权利 D、加强对地方的控制

3、下列关于三省六部制的叙述,正确的是:①开始于隋朝 ②它是两汉以来加强皇权,削弱相权的产物 ③它标志着中央集权制度走向衰落 ④对隋唐以后各朝影响深远

A、、①②③④ B、①②④ C、②③④ D、①②

4、图A-图B是秦与隋唐时期的中央官制示意图,比较图A与图B,最能说明的是

A、唐代中央官吏日渐增多B、唐代以分权得以集权

C、唐代尚书省权力最大

D、太尉与御史大夫的权力分别放到兵部与吏部

5、北宋政府增设参知政事、枢密使和三司是以下哪一矛盾的结果?

A、中央政府和地方割据势力的矛盾

B、中央官吏中文臣和武将间的矛盾

C、中央政府和广大人民的矛盾

D、皇权与相权的矛盾

6、元朝中书省的职能类似于唐朝的

A、中书省 B、尚书省 C、门下省 D、吏部

7、明朝加强中央集权的特点,最准确的表述是

A、废除丞相避免了君权与相权矛盾 B、设内阁,参与国家决策

C、严加控制中书省和丞相权力 D、加强君权,空前强化君主专制

8、军机处的设置,加强了皇权,其表现是:①皇帝可以直接指挥中央各部门 ②皇帝可以直接指挥地方大臣 ③皇帝可以自行裁决军国大事 ④皇帝可以避免决策失误

A、①②③④ B、①②③ C、①③ D、①③

9、清朝军机处的鼾实质上反映了:①封建专制的加强 ②皇权得到了进一步的巩固 ③封建制度的渐趋衰落 ④君权完全掌握在皇帝一人手中

A、①②③④ B、①②④ C、①②③ D、③④

10、阅读下列材料:

材料一公元前106年,分全国为13部(州),每部(州)派刺史一人,于每年秋天巡行郡国.按“六条问事”的职权,监督郡国……

材料二 (北宋)规定州郡长官由文臣担任,长官之外另设“通判”,使其互相牵制。后来,又把全国州郡划分为十五路,陆续在各路设转运使(管财政兼监察地方官吏……)、提点刑狱(管司法兼监察……)、安抚使(管军事,有时也兼管民政,在边境地区设置……)、提举常平(管常平仓救济、农田水利等……)等四司,统称“监司”,也都由文臣担任……

材料三 洪武初年的监察机关称御史台。1382年(洪武十五年)改称都察院,长官有左右都御史等,专职弹劾百司。都察院下设十三道监察御史,纠察内外官员。……号“代天子巡狩”,大事奏裁,小事可立决。……明太祖……置锦衣卫指挥使,下属南北两镇抚司,除负责侍卫、密缉盗贼奸宄外,北镇抚司还掌管诏狱,各地重罪逮至京师,往往由北司严刑审理,而后直接奏请皇帝。

——以上材料均摘自朱绍侯主编的《中国古代史》

请回答:

(1)概括指出汉、宋、明三朝的官制有何相同之处 材料二中的地方官制有何显著特点

(2)明朝制度同汉、宋两朝有何不同 反映了当时时代的什么特点

(3)简述三朝上述措施的共同进步作用。

11、阅读下列材料:

材料一 臣伏见,景德、祥符中,文武官总九千七百八十五员;令内外官属总一万七千三百余员,其未授差遣京官、使臣及守选人不在数内,较之先朝,才四十余年,已逾一倍多矣……以至隋、唐虽设官浸多,然未有如本朝繁冗甚也。今天下州郡三百二十,县一千二百五十,而一州一县所任之职。素有定额,大率用吏不过五六千员。今乃三倍其多,……——《包拯集》卷1

材料二 宋代对官吏实行三年一“磨勘”,只要无大过错,照例升迁,实际上是有升无降,而且官员待遇之优厚大大超过历朝。除正俸、禄粟、职钱之外,还有各种名目的优待,宰相、枢密使的正俸……约等于北宋中朝二万四千亩土地的收入。 ——赵矢元主编《中国通史纲要》

请回答: 根据以上材料,结合所学知识,评述上述历史现象及其出现的直接原因、根本原因和后果。

12.阅读下列材料:

材料一:泰有天下,裂都会而为之郡邑,废侯卫而为守宰(宰:地方官),据天下之雄图,都六合之上游,报制四海,适于掌握之内,此其所以为得也。不数载而天下大坏,其有由矣:亟役万人,暴其威刑,竭其货贿。负锄梃谪戍之徒,大呼而成群。时则有叛人而无叛吏,咎在人怨,非郡邑之制失也。

材料二:汉有天下,矫秦之枉,徇周之制,剖海内而立宗子、封功臣。数年之间,奔命扶伤之不暇……后乃谋臣献画(计策),而离削自守矣。然而封建之治,郡邑居半,时则有叛国而无叛郡,泰制之得亦以明矣。

材料三:唐兴,制州邑,立守宰,此其所以为宜也。然犹桀滑(凶恶狡猾之人)时起,虐害方城,失不在州而在兵,时则有叛将而无叛州。州县之设,固不可革也。 ——柳宗元《封建论》

材料四:知封建(指分封制)之以变而为郡县,则知郡县之弊而将复变。然则将复变而为封建乎?曰:不能。……封建之失,其专在下;郡县之失,其专在上。 一一顾炎武《天下郡图利病书》

请回答:

(1)柳宗元认为秦、汉、唐的过失是什么?他要论证的主要观点是什么?

(2)顾炎武的观点与柳宗元的观点有何相同点?谈谈你的分析。

(3)顾炎武的观点与柳宗元的观点有何差异?为什么会有这种差异?

13、阅读下列材料:

材料一 唐朝的三省六部制示意图

皇帝

材料二 本朝鉴五代藩镇之弊,遂尽夺藩镇之权,兵也收了,财也收了,赏罚行政一切收了,州郡遂日就困弱。……靖康之役,虏骑所过,莫不溃散。 ——朱熹《朱子语类》卷128

材料三 元朝大政委于中书省,今冀、晋、鲁、内蒙及河南的黄河以北地区称“腹里”,由中书省直辖。中书省也称都省,为全国行政中枢。总领各行省,又兼辖腹里。地方设行中书省,简称“行省”。元制,凡有重大军事,则遣中书省官员前往督之,其班底仿中书省建制,故称“行中书省”。《元史·地理志》中载:“自封建变为郡县,有天下者,汉、隋、唐、宋为盛,然幅员之广,咸不逮元。”

—— 许衡《鲁斋遗书》

材料四 雍正年间,用兵西北……始设军需房于隆宗门内,选内阁中书之谨密者入直缮写。后名军机处。地近宫廷,便于宣召。为军机大臣者,皆亲臣、重臣,于是承旨、出政皆在于此矣。 ——赵翼《蘑曝杂记》

请回答:

⑴材料一中唐朝的三省六部制起了什么作用?三省中门下省的职能是什么?

⑵材料二中北宋“尽夺藩镇之权”中“兵也收了,财也收了”的具体措施指哪些?材料二作者对此看法如何?

⑶材料三中元朝设置的中书省与唐朝的中书省有何不同?元朝为什么实行行省制?

⑷材料四中军机处的主要职能和作用是什么?军机处的设置反映了什么时代特征?

⑸上述材料反映了我国专制主义中央集权制发展的趋势是什么?

题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9

答案 D B C B D B D B A

10.(1)共同点:设置严密的监察制度,加强对官吏的监督。材料二特点:分散地方官吏的职权。

(2)增设特务机构。特点:封建统治日益腐朽,封建社会渐趋衰落。

(3)有利于整顿吏治,防止官吏腐败;有利于防止地方割据势力的形成,加强中央集权;有利于社会的安定。

11.现 象:北宋官僚机构臃肿,官吏过多,开支太多。

直接原因:增设地方官吏。

根本原因:专制主义中央集权制度。

后 果:造成“冗官”“冗费”的积贫积弱的后患。

12.(1)秦的过失是滥用民力,严刑酷法。汉的过失是部分地采取了分封制。唐的过失是兵制不当,地方军权过重。柳宗元的主要观点是郡县制是适宜的。秦、汉、唐的过失不在于郡县制 (2)顾炎武也肯定了郡县制代替分封制是进步的。郡县制也有弊端,但倒退实行分封制绝对不行。

(3)柳宗元肯定了郡县制,但没有指出造成秦朝灭亡、唐朝叛乱的原因也在于建立在郡县制之上的皇权专制。顾炎武则指出郡县制的弊端是皇权过于专制。由于二人生活的时代不同,所以看法上有差异。

13. ⑴ 三省相互补助,相互牵制和监督,避免权臣独揽大权,有利于加强皇权,提高行政效率。门下省的职责:审议机构,负责审核中书省起草的诏令,如有问题可驳回重议。

⑵收精兵:设“三衙”、枢密院;削实权:设通判,文臣任州郡长官;制钱谷:财赋大部分运往京师。作者看法:作者认为宋初的各种措施虽然达到了加强中央集权,改变唐末以来藩镇割据的分裂局面的目的,但是这些加强中央集权的措施也造成了“冗官”“冗兵”“冗费”的“积贫积弱”的后患。

⑶体现在职责不同:唐朝的中书省负责起草皇帝的诏令;元朝的中书省总理全国行政事务。元朝为巩固对全国的统治,提高办事效率实行行省制。

⑷职能:参与处理内政外交、制定军政大计、审理重大案件等机要政务。作用:简化处理政务的手续,提高清王朝行政效率。军机处完全听命于皇帝,是专制皇权高度发展的重要标志。

⑸中央对地方的控制进一步加强,专制皇权得到进一步强化。

21世纪教育网

w.w.w.k.s.5.u.c.o.m

www.

中书

省

尚书

省

门下

省

吏部

户部

礼部

兵部

刑部

工部

21世纪教育网 -- 中国最大型、最专业的中小学教育资源门户网站。 版权所有@21世纪教育网

第一单元 中国古代的中央集权制度

山东曹县第三中学 高祥印

第1课 从方国联盟到天下共主

【课标要求】了解宗法制和分封制的基本内容,认识中国早期政治制度的特点。

【温故梳理】 【预习思考】

一、夏商两代的政治制度1.夏朝的政治制度①建立:时间:前 年;历史地位:中国第一个国家政权②制度特点:“家天下”代替“公天下”;宗族关系成为基本政治关系,出现凌驾全社会之上 。2.商代的政治制度①建立:时间: ;人物: 。②主要制度:___________和_________制度。_________是商人本族的活动区域。外服是商族以外的方国。________控制着联盟的实际权力,与各方国形成了_________的关系。商朝是个弥漫_________的王朝,商王通过垄断_________以强化王权。③特点:以血缘关系为纽带,实行双轨统制 ;神权和王权的密切结合。。二、封邦建国1.周族的兴起和西周的建立①兴起:A.生活方式: B.兴起地点: C.兴起时间: ②建国:A、时间: B.人物及事件: C.都城: 2.分封制①概念: ②目的:巩固统治,拱卫王宫。③对象:王室贵族、异姓功臣、先代贵族和边远部落首领。④内容:周王把王畿以外的土地分封给诸侯,让他们建立诸侯国,镇守疆土,保卫王室。⑤影响:A.分封使周人的势力范围不断扩大;B.周王确立了天下共主的地位,统治得到加强;C.形成了西周贵族集团 “诸侯——卿、大夫——士”的等级序列;D、加强了各地的经济文化交流,促进了民族融合。三、以“嫡长子继承制”为核心的宗法制度1.目的:巩固分封制形成的统治秩序,解决贵族之间在权力、财产和土地继承上的矛盾。2.实质:周人把血缘纽带同政治关系结合起来的一整套土地、财产和政治地位的分配与继承制度。 3.特点:①核心是嫡长子继承制度。②嫡长子(大宗)与庶子(小宗)的关系,既是家族等级关系,也是政治隶属关系。③与分封制互为表里,宗法制在政治制度方面的体现就是分封制。4.影响:①有利于凝聚宗族,强化王权。②保障各级贵族能够享受“世卿世禄”的特权。③成为我国数千年来封建统治者享受特权的凭借,对中国社会产生了深远的影响。5.为了维护宗法分封制度,周朝还制定了礼乐制度,称为周礼。小结:中国早期政治制度夏朝中国古代第一个王朝,始创王位世袭制度。中国早期政治制度的特点:以宗法制为核心,带有浓厚的部族色彩;神权与王权的结合;以血缘关系为纽带形成了国家的政治结构,最高执政集团尚未实现权力的高度集中。商朝以血缘关系为纽带,实行宗法制;神权和王权紧密结合。西周实行分封制“封建亲戚,以蕃屏周”。实行宗法制划分宗族内的嫡庶系统,与分封制互为表里的制度。礼乐秩序 维护等级差别的工具;当时文明中最为高贵、典雅、精致的文化。 1.商朝内服、外服划分的基本依据是什么?2.西周的诸侯国与商代的方国有什么不同?3.西周的政治制度是谁制定的?由哪几部分组成?对西周的统治起了什么作用?

【重难阐释】1、西周礼乐秩序的评价: ① 后世学者通常用“礼乐文化”来总结西周文化。“礼”是西周文化的主构架。礼制维护了西周政治的安定,也保证了社会的和谐;礼制的形成也是中国早期文明的重要标志之一。② 礼、乐的使用,限定在一定的社会范围之中,被看作是维护等级差别的工具。 ③ “礼乐文化”是当时文明创造中最为高贵、最为典雅、最为精致的内容。

2.中国早期政治制度的特点有哪些?夏商周三代是一种部族国家,其政治制度带有浓厚的部族(血缘)色彩,形成了以宗法制为核心的政治制度体系。① 以血缘关系为纽带形成国家的政治结构具有家国一体的特色 ② 神权和王权的结合 ③ 浓厚的专制色彩 ④ 最高执政集团尚未实现权力的高度集中 ⑤ 早期的政治制度有继承性和发展性 3.西周的分封制度、宗法制度和乐制度之间的关系分封制是西周巩固政权的重大政治措施,它将亲族、功臣、先代贵族分封至各地,建立侯国,目的是“封邦建国,以屏宗周”;受封者必须对周王尽各种义务,并受周王控制。宗法制是与分封制紧紧糅合在一起的以血缘、姻亲为纽带的政治制度,嫡长子继承制使周天子世代皆为大宗,为所有诸侯国政治上的共主。宗法和政权实际合二为一。为维系宗法分封制度,周公又制定一套完整、严格的等级礼仪制度,作为各级贵族必须遵从的生活准则,谁也不得逾越。分封制度、宗法制度和礼乐制度,三者互为表里,紧密相连,显示了周朝政治制度的成熟。4.商代的方国和西周的诸侯国有什么不同:(1)从两朝的社会结构看:商代的方国聚族而居;西周的诸侯国打破了旧有方国的血缘界限,人口构成复杂,是由周人、土著、外迁人以及其他方国的部族混合而成。(2)从两者与王室的关系来看:商王对参加联盟的方国的控制力是有限的,各方国除对商王承担应尽的义务外,有很大的自主权。西周的诸侯国与王室的关系比商代方国密切,臣属关系更明确。周王的权威大增强,确立起了天下共主的地位。

【巩固应用】 1.商朝的主要政治制度是

A.内服和外服制度 B.中央集权制 C.分封制和宗法制 D.氏族制度

2.对商朝的理解不正确的是

A.内外服制度是商王管理地方的基本制度

B.商朝和各方国是一种支配与被支配的关系

C.方国联盟是有较近的血缘关系的部族集团结成的联盟

D.商王对参加联盟的方国的控制力是有限的

3.分封封制使西周贵族集团形成了

A.“周王---卿---诸侯---士”的等级序列 B.“周王---诸侯---大夫---士”的等级序列

C.“周王、诸侯---卿---士”的等级序列 D.“周王---诸侯---士---卿”等级序列

4.西周王朝确立的王位继承制度是:

A.禅让制 B.兄终弟及制 C.幼子继承制 D.嫡长子继承制

5.分封制和宗法制的关系是:

A.完全割裂的 B.互为表里 C.前者决定后者 D.后者决定前者

6.下列对西周宗法制的理解,不正确的是

A.分封制是宗法制在政治制度方面的体现

B.长子继承制是宗法制的最大特点

C.用规定宗族内嫡庶系统的办法建立起森严的等级制度

D.有利于统治集团内部的稳定和团结

7.通过宗法制的实行,西周形成一个庞大的宗族网。“大宗能率小宗,小宗能率群弟,”按宗法制的规定,下列在相关范围内一定能够成为大宗的是①周王室 周王正妻所生之子 ②周王室 周王嫡长子、嫡长孙③诸侯国 诸侯嫡长子、嫡长孙 ④卿大夫封地 卿大夫嫡长子、嫡长孙

A.①②③④ B.①②③ C ②③④ D ②③

8.西周时期嫡长子继承制实行的对象有:①周王 ②诸侯 ③卿 ④大夫 ⑤士 ⑥庶人

A.①②③④⑤⑥ B.①②③④⑥ C.②③④⑤⑥ D.①②③④⑤

9.(2006上海单科)《荀子·儒效篇》记载:“(周公)兼制天下,立七十一国,姬姓独居五十三人。”可见同姓亲族是西周分封的主体。这些同姓亲族受封时,周王会给予他们

A.封号和耕牛 B.土地和耕牛 C.土地和人口 D.人口和铁犁

10.观察下表,按照西周宗法制的规定,有资格继承王位的是

11.《荀子·儒效篇》记载:“(周公)兼制天下,立七十一国,姬姓独居五十三人。”可见同姓亲族是西周分封的主体。这些同姓亲族受封时,周王会给予他们

A.封号和耕牛 B.土地和耕牛 C.土地和人口 D.人口和铁梨

12.西周用鼎陪葬的制度规定,天子九鼎诸侯七鼎。据最新考古发掘表明,春秋时期诸侯墓葬中也有九鼎的现象,这种情况体现的本质特点是

A、统治者比以前更加腐化 B、当时人们更加迷信

C、社会的等级秩序遭到破坏 D、当时的铸造业更加发达

13.下列说法正确的是

A.我国早期国家政治制度建立于秦朝

B.西周的政治制度是直接从原始社会末期发展而来的

C.分封制和宗法制实行的主要目的都是为了维护周王室的统治

D.分封制只是天子对诸侯进行分封

14.宗法制的实行使西周的政治制度具有浓重的

A.、神权色彩 B、血缘色彩 C、平等色彩 D、民主色彩

15.商朝的主要政治制度是内外服制,其中内服制主要管理

A.商人本族的活动区域 B.商族以外的活动区域

C.黄河中下游地区 D.黄河中上游地区

16.分封制的主体是:

A、殷商旧族 B、殷商降族 C、古老方国 D、同姓亲族

17.分封制与内外服联盟相比:①各封国与王室的关系比商朝的方国密切,臣民关系更明确 ②各封国必须承认周王的权威,承担各种义务 ③周王确立了天下共主的地位 ④各封国基本保持了原有的社会结构,有很大的自主权

A.③④ B.①③④ C.①②③ D.①②③④

18.从商朝推行内、外服制度到西周分封制,其发展趋势体现了

A、中央与地方地位趋于平等 B、中央对地方的控制能力大大加强

C、地方对中央的干预能力大大加强 D、统一的中央集权制度建立起来

19.对于春秋时期发生的“楚王问鼎”事件,正确的认识是①一些诸侯国势力日趋壮大②周王室天下共主地位已经动摇③分封制受到冲击,完全解体④奴隶社会原有的统治秩序被破坏

A.①② B.①②③C.①②④ D.①②③④

20.“礼乐征伐自天子出”变成“礼乐征伐自诸侯出”的历史现象反映出的本质是

A.诸侯国帮助周王室巩固统治 B.周天子把权力下放给诸侯

C.周天子失去天下共主的地位 D.周王室文化衰败军事落后

21.下列对西周王朝周王和诸侯关系的评述,正确的是 ①根据分封制,周王和诸侯的关系是君臣关系 ②根据宗法制,周王和同姓诸侯是大宗和小宗的关系 ③周王和诸侯的关系是等级从属关系 ④周王对各诸侯国拥有绝对的控制权

A.①③ B.②④ C.①③④ D.①②③

22.西周是我国奴隶制国家制度日益完善和成熟的时期。结合材料及所学知识回答:

图一 图二 西周分封等级制度

(1)图一指的是西周的哪一政治制度?

(2)结合所学知识分析这两种政治制度的关系,并指出这两种制度对西周的统治分别产生了怎样的影响?

23.阅读材料回答问题:

材料一 武王为殷初定未集,乃使其弟管叔鲜、蔡叔相度禄父(纣之子武庚的字)治殷。……乃罢兵西归。……,封诸侯,班赐宗彝。武王追思先圣王,乃褒封神农之后于焦,黄帝之后于祝,帝尧之后于陈,大禹之后于杞。于是封功臣谋士,而尚父为首封。封尚父于营丘曰齐,封弟周公旦于曲阜曰鲁,封召公奭封弟叔鲜于管,弟叔度于蔡,馀各以次受封。 ——《史记》卷四《周本纪》

材料二 昔武王克商,光有天下,其兄弟之国者,十有五人;姬姓之国者,四十人,皆举亲也。夫举无他,唯善所在,亲疏一也。 ——《左传》昭公二十八年

材料三 昔周公吊二叔之不咸,故封建亲戚以蕃屏周。管、蔡、郕、霍、鲁、卫、毛、聃、郜、雍、曹、滕、毕、原、酆、郇,文之昭也;邘、晋、应、韩,武之穆也;凡、蒋、邢、茅、胙、祭,周公之撤也。” ——《左传》喜公二十四年

请回答:

1 材料一中分封所及哪些人?

②从材料二、三中看分封主要有哪些人,其目的是什么?

24.阅读材料回答问题:

材料一 立适(嫡)以长不以贤,立子以贵不以长。——《公羊传》隐公元年

材料二 师服曰:“吾闻国家之立也,本大而末小,是以能固。故天子建国,诸侯立家,卿置侧室,大夫有贰宗,士有隶子弟,庶人工商各有分亲,皆有等衰。是以民服事其上,而下无觊觎……” ——《左传》桓公二年

材料三 价人维藩,大师维垣,大邦维屏,大宗维翰,怀德维宁,宗子维城。——《诗·大雅·板》

请回答:

(1)根据材料一、二分析宗法制的特点及其目的

(2)依材料二、三分析宗法制的作用

(3)通过以上材料分析为什么宗法制与分封制能巩固周王的统治?

25.阅读下列材料:

封商纣子禄父殷之余民。……

封诸侯,……武王追思先圣王,乃曪封神农之后于焦,黄帝之后于祝,帝尧之后于蓟,帝舜之后于陈,大禹之后于□。于是封功臣谋士,而师尚父为首封。封尚父于营丘,曰齐。封弟周公旦于曲阜,曰鲁。封召公奭于燕。封弟叔鲜于管,弟叔度于蔡。余各以次受封。 ——摘自《史记·周本纪》

回答:(1)请分析,上述西周分封的诸侯共有哪几类?这样做的目的是什么?

(2)时至今日,宗法制已经消亡,但中国传统文化中的宗法思想影响仍然存在。你能结合当今社会现实分析一下它的积极作用和消极影响吗?

第1课答案与解析:

1、A

2、A。内外复制度是管理中央和地方的制度

3、B 4、D

5、B。宗法制用于解决分封制下土地、权利和财产的继承,分封制是宗法制在政治上的运用,两者密切相关,互为表里。

6、B.嫡长子继承制是宗法制的最大特点

7、C.弄清楚大宗的概念即可解题。

8、D.嫡长子继承制只在贵族内部实行,庶人阶层不适用。

9、C 10、A 11、C 12、C 13、C

14.答案:B

解析:此题考查宗法制的特点:把血缘纽带同政治关系结合在一起,故答案为B。

15.答案:A

解析:此题考查学生对基础知识的识记、再现能力。属于内外服制度的内容方面的基础知识。熟记知识是解答此题的关键。

16.答案:D

解析:此题属于基础知识的识记能力的考查。只要学生对于分封制的内容记忆熟练,此题便很容易解答。

17.答案:C

解析:此题旨在考查学生对于商周政治制度的理解。西周实行分封制以后,基本上打破了内外制度原有的社会结构,通过分封,周天子确立了天下共主的地位,排除④,故答案为C。

18.答案:B

解析:此题旨在考查学生综合理解能力、对比归纳能力。商朝的内外服制度之下,商王对附属国的控制力是有限的,各附属国有很大的自主权;西周的分封制之下各诸侯国与周王的关系较商朝而言,臣属关系更明确,周天子在全国的统治效果加强,但是分封制之下各诸侯国的权力是世袭的,他们与周王的臣属关系得以维持的前提是周王室的强大。而秦朝郡县制之下,郡县长官是由皇帝直接任免,为加强以他们的控制,秦中央还制定了考核制度。综上所述,可以看出三个朝代政治制度演变的趋势是:中央对地方的控制力加强,中央集权加强。故答案为B。

19.C 20.C 21.D

22.答案提示

(1)图一指的是西周的宗法制度。

(2)关系:二者互为表里,宗法制通过分封制得以维系,而分封制则是宗法制在政治制度方面的体现。

影响:分封制使周王加强了对地方的统治,确立了天下共主的地位,扩大了统治区域;宗法制保证了奴隶主贵族在政治上的垄断和特权地位,也有利于统治集团内部的稳定和团结,强化了王权,把“国”和“家”密切地结合在一起。

23.①先圣之后;前代之后;功臣谋士;周的宗室。

②主要是周的宗室,目的是维护周的统治。

24.(1)确立嫡长子继承制。目的是以民服事其上,而下无觊觎。

(2)立嫡长子为大宗,使之成为天下“共主”;宗法明确等级以后,使天下各安其位,庶子不再有夺王位之念。而“价人”(掌军事之人)、“大师”(三公)、“大邦”(诸侯)须尽其义务和职责维护周王室的安定,以此达到国家巩固。

(3)①说明宗法制和分封制:第一,西周的宗法制,既是家族制度又是政治制度。它是以嫡长子继承制为基本特点的权力分配制度,其显著特点是宗法组织和国家组织紧密结合。

第二,分封制即是周朝确立嫡长子继承制后,为了解决小宗与大宗关系问题,将土地和人民分封给庶子做诸侯,然后让他们去建立统治据点,以拱卫王室。

②受封者的义务:诸侯在其封国内有世袭的统治权,对天子有服从命令,定期朝贡和提供军赋力役等责任。分封的目的是“封建亲戚,以藩屏周”。

③宗法制与分封制的关系:形成以周天子为核心的集权。周王为天下的大宗,其嫡长子为宗子,庶子为小宗,周王以其政治权力封之为诸侯。诸侯、卿大夫、士各为本支宗子,其嫡长子为职位继承者,庶子为小宗,由此再往下分封。小宗必须服从大宗,这是家族之制。通过这样的分封便形成从中央到地方的结构严谨的政治权力体系,其核心是形成了以周天子权力为顶点的一权制的运转机构。

25。(1)共有四类:一是同姓亲族,二是功臣,三是殷商的降族,四是原被商灭掉的古国后裔(三、四也可合称为先代贵族)。目的是:①广建诸侯,拱卫王室;②进一步扩大西周的统治;③对殷商降族的分封可以减少抵抗,便于监督管理;④诸侯承担各种义务,有利于加强周王室的共主地位。

(2)积极作用是注重家庭建设,提倡尊老爱幼,易于形成强大的民族凝聚力。

消极影响是强调家庭本位,过分重视人情关系,人为地划分远近尊卑,个人的自主意识和平等权利受到约束。这与现代的平等和法制意识多少有些违背。

第2课 中央集权制度的确立

【课标要求】知道“始皇帝”的来历和郡县制建立的史实,了解中国古代中央集权制度的形成及其影响。

【温故梳理】 【预习思考】

一、从群雄割据到大统一1.群雄割据:①历史分期: 。②历史地位: 。③政治特征:A、春秋: 。B、战国: 。2.秦大统一A历史条件: 。B统一过程: a时间: b人物: c过程: 。C疆域:(参照课本地图)东临_____,西到______,南到 ,北抵 。D、统一意义: 。二、中央集权制度的建立 1.概念:包括专制主义和中央集权(1)专制主义:皇帝个人专断独裁,集国家最高权力于一身,从决策至行使军权、政权、财权都具有独断性和随意性。(2)中央集权:指中央与地方权力分配中,全国军政财大权归属中央,地方完全由中央管理和控制,绝对服从中央。 2. 建立:(1)建立皇帝制度:基本特征:权力高度集中表现:皇权至上,大权总揽一人之手;皇位世袭。(2)建立中央官制:三公九卿制(职权)三公是丞相、太尉、御史大夫。丞相辅佐皇帝处理全国政务。尉协助皇帝掌管全国军队。但统一后太尉实际却虚设,以便皇帝直接控制军队。御史大夫掌图籍章奏,监察百官,辅佐丞相处理事务。三公之间相互制约,便于皇帝集权于一身。这些官僚都是由皇帝任免,概不世袭。秦始皇设立三公九卿制度,为建立专制主义中央集权的封建国家制度开创了新局面,对以后历代政治制度有深远的影响。(3)建立地方机构: 废分封,置郡县(4)制定选官考察制度(5)颁布严苛的秦律。①特点:细密、严苛②指导思想:轻罪重刑③实质:加强皇权,巩固中央集权的政治体制的工具三、影响:①打破了传统贵族分封制;②奠定了中国古代大一统的基础;③影响到2000多年的中国社会。 1.春秋战国时期政治上的突出特点有哪些?2.封建社会时期基本政治制度——专制主义中央集权政治制度是怎样建立的?秦朝又是怎样巩固统一的?3.分封制与郡县制的最大不同点是什么?4.秦实行中央集权制有哪些积极影响和消极影响?

【重难阐释】1.西周的天下共主制与秦的中央集权制的主要区别是什么?西周体制的特点是“亲贵合一”的国家组织原则与宗法制度结合在一起。周王既是宗法上的大宗,政治上也是天下诸侯的共主和国王。国家依据宗法血缘关系的亲疏远近,确定政治等级的尊卑高下。政治分权与财产分配相结合,中央对地方的统治通过宗法制得以实现,没有形成官僚系统。秦代的中央集权体制完全抛弃了宗法关系,建立了一整套行政管理系统。管理者不再由世袭贵族垄断,而是由皇帝任命的大小官吏掌握。官吏只有俸禄没有封邑,官吏之间的关系是上下级服从关系。法律对官吏提出了各种要求,促进了官僚制度的进一步确立,同时司法监察系统以严法酷刑杜弊防奸。它反映了皇权专制与政府施政之间的权力制约作用。2.比较郡县制与分封制的不同点。(1)分封制是与宗法制相联系的,是以血缘关系为基础的;郡县制是在国家大一统的条件下实行的,是按地域划分的; (2)分封的诸侯王位世袭拥有封地;郡县官吏由皇帝任免,不世袭,只有俸禄没封地;(3)诸侯国拥有独立性,易发展为割据势力;郡县是地方行政机构,有利于中央集权的加强和国家的统一。两者的主要区别在于中央对地方的制约关系及其地方权力的大小。

【巩固应用】

1.(2005·上海)“六合之内,皇帝之土;乃今皇帝,一家天下。”这则纪功石刻说的是:

A.周天子分封天下 B.秦始皇统一六国C.汉武帝开拓疆土 D.忽必烈一定乾元

2.秦灭六国实现统一的根本原因是

A.商鞅变法比较彻底,秦在七国中实力最强

B.秦在统一过程中采取了远交近攻的正确策略

C.统一条件成熟,秦顺应了这一历史发展的潮流

D.秦王嬴政的雄才大略和将领的英勇善战

3.郡县制与分封制最大的区别是

A.以什伍为基层单位 B.职位由朝廷任免而非世袭

C.以编户为基层单位 D.直接接受朝廷命令和监督

4.秦始皇在中央同时设立丞相、御史大夫、太尉三公,其直接目的是A确立皇权至高无上 B削弱地方权力 C建立中央集权制度 D防止大臣专权

5.秦朝时期,御史大夫的主要职责是①协助皇帝处理全国政事②执掌群臣奏章③管理军事④下达皇帝诏令⑤兼理国家监察事务

A.①②⑤ B.①③④ C.②④⑤ D.③④⑤

6.秦朝三公九卿和郡县长官产生的方式是

A.世代相袭 B.考试选拔 C.地方推荐 D.皇帝任命

7.我国古代地方行政管理制度曾出现了从“分封制”到“郡县制”的变化,其变化的最主要原因是

A.交通的发展 B.疆域的拓展C.经济文化交流的需要 D.加强中央集权的需要

8.下列有关郡县制的评价不正确的是

A.郡县制是对先秦政治制度的发展B.废分封、立郡县是秦二世灭亡的重要原因

C.郡县制代替分封制是历史的进步D.废分封、立郡县有利于中央对地方的控制

9.郡县制有有利于巩固国家统一和中央集权的制度,其依据主要在于

A.郡县官吏必须对上一级负责 B。郡县制是地方行政管理机构

C.郡县官吏与皇帝是臣与君的关系 D。郡县完全由中央和皇帝控制,官吏不能世袭

10.与分封制相比,秦朝中央集权制度的主要特点是

A.皇位时代相传,以稳固“家天下”的基础B.推行郡县制,加强中央对地方的控制

C.皇帝掌握从中央地方的人事大权D.为提高威权而神化皇权

11.秦实行中央集权制度的积极意义是

A.加剧了社会矛盾,无益于社会发展B.缓和了社会矛盾,有助于长治久安

C.避免了国家分裂.有助于政局稳定D.造成君主独裁.导致政治黑暗

12.秦始皇说"天下共苦战斗不息,以有侯王.赖天下初定,又复立国,是树兵也,而求其宁息岂不难哉!"秦始皇为消除这一担心,而采取的举措:

A.焚书坑儒 B.推行郡县制 C.强化中央机构 D.统一文字

13.在秦朝,被称为“百官之首”的是

A.三公 B.丞相 C.太尉 D.御史大夫

14.一次考古中发掘古代石刻石一方,上有记文曰:“追念乱世,分土建邦乃今皇帝,一家天下,兵不复起。”据此判断,这块刻石应出自

A、西周 B、秦代 C、汉代 D、元代

15、秦朝确立专制主义中央集权制度,适应了 ①维护国家统一的需要 ②自然经济存在的需要 ③保护地主土地制度的需要 ④推动多民族国家发展的需要

A、①②③ B、②③④ C、①③④ D、①②③④

16.唐代文学家柳宗元说:“周之失,在于制;秦之失,在于政,不在制”。材料中的两个“制”分别是指

A.分封制和郡县制 B.宗法制和郡县制

C.分封制和专制主义中央集权制 D.宗法制和专制主义中央集权制

17.秦始皇在中央机构中设太尉一职,但只是虚设其位,并未任命任何人担任,这一做法的主要目的

A.皇帝掌握全国政务,加强中央集权 B.皇帝直接控制全国军队,使权力更加集中

C.缺乏可委以此重任的优秀人才 D.秦朝短命而亡,未及任命

18.秦始皇创立的皇帝制度的主要特征是:①皇位世袭,权力不可旁移 ②皇权至上,地位不可逾越

A、①正确,②不正确 B. ①不正确,②正确 C. ①②都正确 D. ①②都不正确

19.秦始皇在全国范围内推行郡县制度,郡守和县令的产生方式是:

A.世代相袭 B.考试选拔 C.皇帝任命 D.地方推举

20.秦代确立的中央集权制的基本特征是

A、皇权至上 B、“家天下” C、权力高度集中 D、最高统治者称皇帝

21.秦始皇说:“天下共苦,战斗不休,以有侯王。赖宗庙,天下初定,又复立国,是树兵也,求其宁息,岂不难哉?”他为解决上述问题,采取的措施是

A、攻打匈奴 B、修筑长城 C、推行郡县制 D、建立三公九卿制

22.秦始皇作为历史上统一的第一人,他的千秋功过历史都有评说。当朝有人称赞说:“今陛下兴义兵,诛残贼,平定天下,海内为郡县,法令由一统,自上古以来未有,五帝不及”。晋朝有人指责他“无道”“视杀人如狗彘”。明朝思想家李贽则说:“始皇出世,李斯相之,天崩地裂,掀翻一个世界,是圣是魔,未可轻议。”你认为我们今天应该怎样评价秦始皇?

23、(1)左图为中国古代某朝的刀刻诏书版文,这种汉字字体叫 ,它开始通行于 (朝代名)。(2)版文内容为:廿六年(前221年),皇帝尽并兼天下诸侯,黔首大安,立号为皇帝。乃诏丞相状、绾(状、绾均为人名),法度量则不壹,歉疑者,皆明壹之。从版文内容,你可获得该朝的哪些历史信息?请至少列举三条。

24、谈谈秦始皇统一天下后,君主专制中央集权制度是怎样建立的 这种政治制度的本质是什么?对秦朝及后世有什么影响?

答案:

题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

答案 B C B D C D D B D C C B B B D A B C C C C

22、答案一:秦始皇是一个杰出的政治家。他统一六国,结束了长期以来诸侯割据称雄的分裂局面,建立起我国历史上第一个多民族的大一统王朝,顺应了历史的潮流,符合各族人民的共同愿望。他采取的一糸列加强中央集权的措施,维护了国家的统一,有利于当时社会经济文化的进一步发展,对后世产生了深远的影响。他不愧为中国古代史上杰出的政治家。

答案二:秦始皇是历史著名的暴君。他统治残暴,制定严刑苛法,实行焚书坑儒,箝制了思想,摧残了文化,不利于中国思想文化的发展;修建豪华宫殿、陵墓,耗费了巨大的财力与人力,破坏了社会经济的发展,加深了人民的苦难,激化了阶级矛盾,加速了秦王朝的灭亡,又是历史上少有的暴君。

答案三:秦始皇有功有过,但功大于过。一方面,他建立了中国历史上第一个统一的多民族国家,创立了强大的中央集权制度,并为统一多民族国家发展作出了重要贡献。另一方面,他推行暴政,导致了阶级矛盾的迅速激化,加速了秦朝的灭亡。

23、答案:(1)小篆;秦朝。

(2)前221年,秦王嬴政灭六国,统一天下;嬴政创立了皇帝制;建立了丞相制度;针对“度量不壹”的情况,统一了度量衡。

24、答案提示:建立:①采用“皇帝”称号,创建皇帝独尊、皇权至上、皇位世袭的皇帝制度,皇权成为封建国家的主宰和权力中心;②在全国范围内推行郡县制,从而奠定了中央集权制度的基础;③从中央政权机构的三公九卿到地方郡县官吏,建立了一整套官僚体系。本质:君主专制,即封建专制主义统治。

对秦朝的影响:①有利于国家的统一,对祖国疆域的初步奠定和中华民族的形成,都起了重要作用;②有利于封建经济的发展;③建立了地主阶级对广大劳动人民的专制统治,秦的暴政造成人民处境的恶化。对后世的影响:秦朝建立的中央集权专制统治的政治制度具有很大的开创性,它奠定了中国两千多年封建政治制度的基础。

第3课 中央集权与地方分权的斗争

【课标要求】列举从汉到元政治制度演变的史实,说明中国古代政治制度的特点。

【温故梳理】 【预习思考】

一、七国之乱与汉武帝的集权措施1、背景:(1)汉初,刘邦推行 ,又分封 ,导致诸侯国尾大不掉之势。(2)汉初的 、 有识之士的主张 。(3)汉景帝采纳 的建议,着手削夺 ,从而发生了“ ” 2、汉武帝的集权措施A.建立中朝决策机构削弱相权B.设置刺史加强对地方的监督C.颁布推恩令解决王国问题3、评价:A.积极作用:进一步巩固和发展了大一统的局面,促进了社会经济的发展,B.弊端:但权利的过分集中也带来了弊端二、藩镇割据与五代十国的分裂局面1、藩镇割①原因——安史之乱的影响、地方节度使的设立②表现——节度使的继任方式③影响——导致了国家分裂2、五代十国的分裂局面①原因——唐末藩镇割据的继续和扩大②特点:A.北方——五代相继、混战割据、周世宗改革奠基B.南方与山西——十国并立、相对稳定、发展经济三、宋初中央集权的强化1、宋的建立(时间、地点、人物、方式)2、中央集权的加强(1)措施:①集中军权A.杯酒释兵权B、收精兵:三衙—禁军统领机构;枢密院—负责军务,统、发兵权分离;“强干弱枝、守内虚外”的部兵原则。②集中政权-削实权:中央——分割相权为三;地方——州郡直属中央、置通判限制州郡长官、废武用文③集中财权—制钱谷:转运使(2)评价:A.积极作用:加强了中央集权,改变了藩镇割据的分裂局面,消除了地方割据势力的物质基础,维护了国家统一与社会的安定,基本解决了中央集权与地方分权的矛盾,促进了社会经济的恢复和发展。B.消极作用——造成权力过分集中,导致臣下不负责任;机构臃肿,形成“冗官”,效率低下;军制紊乱,形成“冗兵”,战斗力衰退;财政危机严重,形成“冗费”,造成积贫积弱。 1、西汉时期在地方管理上的突出特点是什么? 2、“七国之乱”、藩镇割据局面出现的原因分别是什么?其共同原因是什么?3、五代十国时期政治上的突出特点有哪些? 4、汉、宋两朝为削弱地方分权势力所采取的措施分别有哪些?5、比较汉武帝和宋太祖为加强中央集权所采取的措施有何异同?

【重难阐释】1、试分析汉武帝和宋太祖为加强中央集权采取的措施各有何特点?利弊如何?汉武帝通过在中央设立“中朝”制度,削弱和遏制相权;在地方上,采取推恩子弟、削弱王国和酎金夺爵等办法,解决诸侯王国的尾大不掉问题。同时设立刺史,加强中央对地方郡国的监控。这些措施加强了中央集权,巩固发展了大一统局面,但权力的过分集中,导致东汉中后期外戚宦官的专权。 宋太祖采取一系列措施使中央、地方机构的权限大大分化,使所有权力集中于中央和皇帝。至此,基本解决了历史上地方割据势力与中央争权的问题。但也导致地方毫无独立性可言,中央权力则极端集中的后果。最终造成“冗官”“冗兵”“冗费”的积贫积弱局面的形成。 2、导致汉初“七国之乱”和唐末五代十国割据混战的异同点:(1)原因:相同点:①中国封建经济的分散性;②地方割据势力的恶性膨胀不同点:①为了了铲除异姓王,确保刘家天下,形成王国问题②安史之乱期间和平叛之后,各地节度史乘机扩大地盘和军队,形成了藩镇割据(2)影响:相同点:①王国问题和藩镇割据的形成了“枝强干弱”的局面,破坏统一。②严重了破坏农业生产,妨碍了封建经济的发展,给人民带来了灾难不同点:王国问题历时短,造成的损失相对较小,而藩镇割据持续了100多年,藩镇之间不断战争,使唐朝后期政局更加混乱,五代十国的分裂局面实质上是唐朝藩镇割据的继续和扩大,使人民蒙受了更大的灾难。(3)解决方法:相同点:自上而下削夺地方势力;不同点:西汉政府是通过平叛战争和“推恩令”等形式逐步地、削夺地方势力,北宋政府是通过统一战争和“杯酒是兵权”削夺地方势力(4)认识:当中央集权不力时,就会出现分裂割据,妨碍社会经济的发展,当中央集权强有力的时候,则有利于国家的统一和社会秩序的安定以及经济的发展。

【巩固应用】

1.刘邦推行郡县制的同时又分封同姓诸侯王,其目的是

A.确立“天下一家”的格局 B.巩固皇权,稳定天下

C.消灭异姓诸侯王和功臣 D.效法西周,广建诸侯

2.晁错的《削藩策》与主父偃建议实行的“推恩令” 在关于削减封国实力的论述方面

A.方式不同 B.目的不同 C.本质不同 D.完全相同

3.汉武帝颁布“推恩令”的直接目的是

A.限制诸侯国的权力 B.分割王国封地 C.剥夺诸侯王的封国 D.加强中央集权

4.西汉的中枢决策机构是

A.三公九卿 B.枢密院 C.中朝 D.尚书令

5.汉武帝强化皇权、巩固国家统一的措施不包括

A.派兵平叛 B.建立中朝 C.设置刺史 D.酎金夺爵

6.下列现象的出现与加强中央集权的措施无关的是

A.“七国之乱” B.外戚、宦官专权 C. “安史之乱” D. “杯酒释兵权”

7.五代十国后期,南方经济得到较大发展的客观原因是

A.国家较小,便于发展 B.统治者劝课农桑,重视经济发展

C.南方局势相对稳定 D.积极进行了改革

8.宋朝时期,相互牵制的中央机构是①宰相②枢密院③三衙 ④三司 ⑤知州 ⑥通判

A. ①② B. ③④ C. ⑤⑥ D. ②③

9.历代封建王朝在地方设官的指导思想是

A.辅佐中央管制地方 B.分割地方权力,使其相互制约

C.加强对地方的监控 D.便于中央各部对地方的管理

10、关于五代十国时期的表述正确的是 ①五代是指中原一带先后经历的后梁、后唐、后晋、后汉、后周五个朝代 ②、这一时期政权更替频繁 ③、南方局势相对稳定 ④、是藩镇割据的延续和扩大

A、①② B、④ C、①④ D、①②③④

11、下例关于宋朝的表述正确的是

A、三衙互不统属,有调兵权而无统兵权。B、枢密院分割丞相的财权

C、枢密院有调兵权而无统兵权D、“强枝弱干”、“守外虚内”的部兵原则

12、北宋强化中央集权的影响 ①加强了中央集权 ②打破了传统的贵族分封制 ③造成了“积贫积弱”的后患 ④改变了藩镇割据的分裂局面

A、①②③④ B、①②③ C、①③④ D、 ①③

13、公元前112年,汉武帝为祭宗庙,要列侯献酎金助祭,以所献酎金的分量不足或成色不好为借口,废列侯106人。这段材料说明了

A、汉武帝贪财暴虐 B、列侯献酎金的金子有问题

C、汉武帝加强对地方的控制 D、汉武帝削弱相权,加强皇权

14、贾谊《治安策》载:“欲天下之治安,莫若众诸侯而少其力。”“力小则易使以义,国小则无邪心。”这一主张后来发展为

A、削夺王国的封地 B、夺去王侯的爵位

C、颁行推恩令 D、继承西周分封制

15.西周的分封制与西汉初年的王国制

A.都是中央集权制 B.都是封建君主专制的产物

C.都是为了巩固自身的统治而实行 D.都由于诸侯王国的乱上而瓦解

16.西汉的主父偃曾建议皇帝:“愿陛下令诸侯得推恩子弟以地,候之。彼人人喜得所愿,上以施德,必稍自弱矣。”这表明他提出此建议的真实目的是

A.主张推行分封制 B.提高诸王的政治地位

C.剥夺诸侯王的直属领土 D.施德于诸侯,收买人心

17.五代十国时期,皇帝要调动一个实力较大的地方将领,事先总是调兵遣将防备其反抗,如临大敌。这反映出

A.地方将领会发动兵变 B.皇权专制制度已趋没落

C.地方将领反对封建专制 D.皇权与割据势力矛盾尖锐

18、“时方镇阙守帅,稍命文臣权之,又置转运使、通判,为之条禁,文簿渐为精密,由是利用归公上而外权削矣。”其实质是

A.剥夺朝中大将的兵权 B.防止分裂割据

C.防止“陈桥兵变”重演 D.加强中央集权

19.从总体上看,北宋统治者强化中央集权要解决的根本矛盾是

A.皇权与相权的矛盾 B.中央与地方的矛盾

C.统治阶级内部矛盾 D.地主与农民的矛盾

20、阅读下列材料:

材料一:汉初之兴,海内新定……惩戒亡秦孤立之败,于是剖疆裂土,立二等之爵……然诸侯原本以大,末流滥以至溢,小者淫荒越法,大者睽孤横逆,以害身丧国. -----------《汉书》

材料二(晁错)说上曰:“昔高祖初定天下,昆弟少,诸子弱,大封同姓。……今削之亦反,不削之亦反。削之,其反亟,祸少;不削,反迟,祸大。” ----《史记》

材料三(主父偃)说上曰:“今诸侯或连城数十,地方千里……以法割削,则逆节萌起,前日晁错是业。……愿陛下令诸侯得推恩分子弟,以地侯之。彼人人喜得所愿,上以施德,实分其国,必稍自削弱矣。” ---《汉书主父偃传》

回答:(1).材料一、二认为汉初分封诸侯的原因是什么? 这一局面的出现使西汉政治体制与秦相比出现什么变化?后来为何又要解决王国问题?

(2)材料二、三所提出的解决王国问题的方案在实施的

(3)有人说“七国之乱”是因为“削藩”而引起的,这种观点是否正确,为什么?

21.阅读下列材料

材料一:秦兼天下,建皇帝之号,立百官之职。汉因循而不革,明简易,随时宜也。其后颇有所改。……相国、丞相,皆秦官……掌丞天子,助理万机。秦有左、右。高帝(汉高祖)即位,置一丞相,十一年,更名相国。……孝惠、高后置l左、右丞相。文帝二年,复王一丞相。……太尉,秦官。御史l大夫,秦官。 ——《汉书·百官公卿表序》

材料二:秦少府(官职)遣吏四人在殿中主发书,谓之尚书。尚,主也。汉承秦制。武帝游宴后庭,始用宦者主中书……成帝建始四年,罢中书宦者,置尚书五人,一人为仆射,四人分为四曹,通掌图书、秘记、章奏及封奏,宜示内外而已,其任犹轻。 ——《通典·尚书省》

材料三:光武皇帝愠数世之失权,忿强臣之窃命,矫枉过直,政不任下,虽置三分,事归台阁。自此以来,三公之职,备员而已。 ——《后汉书·仲长统传》

请回答:(1)据材料一、二,以中央机构的情况,说明西汉初期政治制度的基本特点。

(2)据材料二说明汉武帝与汉成帝的做法及其目的。

(3)据材料三,说明东汉光武帝的有关措施。

(4)上述材料,反映了什么发展趋势

22.阅读下列材料

材料1:汉兴之初,海内新定,同姓寡少,惩戒亡秦孤立之败,于是剖裂疆土,立二等之爵。功臣侯者百有余邑,尊王弟子大启九国。……藩国大者夸(同跨)州连郡,连城数十,宫室百官,同制京师,可谓矫枉过其正矣。 ——引由《汉书 诸侯王表序》

材料2:(主父偃)说上曰:“古者诸侯不过百里,强弱之形易制。今诸侯或连城数十,地方千里,缓则骄奢易为淫乱,急则阻其强而告从以逆京师。今以法割削之,则逆节萌起,前日晁错是也。……愿陛下令诸侯得推恩分子弟,以地侯之。彼人人喜得所愿。上以德施,实分其国,不削而削弱矣,”于是上从其计。 ——引自《史记 平律侯主父列传》

材料3:(曹魏)功臣无立锥之地。子弟君不使之人,徒分茅社,实传虚爵。本根无所庇荫,遂乃三叶(指曹魏政权仅三代)而亡。有晋思改覆车。复隆磐石,或出拥旄节,莅岳牧之荣,入践台阶,居端揆之重。……机权失于上,祸乱作于下。楚、赵诸王,相构衅,徒兴晋阳之甲,竞匪(没有)勤王之师。 ——引自《晋书 八王传 序》

回答:(1)据材料l、3,说明汉初、晋初统治者分封同姓王的共同原因。

(2)据材料1、2,说明王国问题的危害, 评述晁错、主父偃对此问题的看法的异同。

(3)据材料3,指出晋初封王所造成的严重后果。

23.阅读下列材料:

材料一 本朝鉴五代藩镇之弊,遂尽夺藩镇之权。兵也收了,财也收了,赏罚刑政一切收了,州郡遂日就困弱。 ——朱熹《朱子语类》

材料二 使京师之兵足以制诸道,则无外乱;合诸道之兵足以制京师,则无内变。

——朱弁《曲洧旧闻》

回答:①根据材料一,朱熹所说的现象是什么原因引起的?

②材料二反映的是宋初统治者在集中军权方面的什么重要措施?

24.结合北宋建立前后的有关史实,分析北宋初年加强中央集权的必要性及其措施的特点。

答案:

题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

答案 B A B C A C C D B D C C C C C C D D B

20.(1)惩戒亡秦孤立之败,初定天下,昆弟少,诸子弱。 实行郡国并行制。 王国势力膨胀,严重威胁中央

(2)手段上和产生的结果上有什么不同

前者采取强制削夺的办法,后者采取渐进的缓和办法

结果前者使矛盾迅速激化引发七国之乱;后者达到了削弱王国加强中央集权的目的.

(3)错。 七国之乱是西汉统治集团内部争夺中央政权的斗争,是王国问题的发展

21.(1)西汉基本沿袭秦朝的制度,史称汉承秦制,但对秦朝的一些制度又有所损益变化。丞相、太尉、御史大夫均为秦官,西汉依旧设置。

(2)汉武帝任用宦者,担任中书,汉成帝不再用宦者,但进一步加强尚书的职权,他们逐渐参与国家机要和决策。这样改革官制的目的是加强皇权。

(3)汉光武帝扩大尚书台的权力,使尚书台实际成为最高决策施政机构,三公的权限进一步被剥夺。这样,大权总揽于皇帝。

(4)相权不断削弱,皇权进一步加强,专制集权的封建政治体制发展。

22.(1)都是为了巩固自己的统治;是认为前代没有分封子弟为王,使中央政权孤立无援,错误地总结了前代覆亡的教训。

(2)西汉初期,王国问题严重,威胁着中央集权政治。晁错、主父偃都认为应当解决王国问题,强化中央集权。但晁错采取直接“削藩”的办法,主父偃则采取推恩分子弟的策略,削弱各王国。

(3)西晋初期分封诸王,他们在地方、中央都有很大权利,晋惠帝时,统治阶级内部发生争夺皇权的斗争,使社会生产遭到严重破坏,人民大量破产逃亡,西晋的封建统治秩序无法维持下去了。

23.答案:①是因为北宋统治者强化中央集权制度的措施引起的。

②一是将禁军的统领机构一分为三,号称“三衙”,互不统属,直接对皇帝负责;二是设枢密院,有发兵权而不掌兵;三衙掌兵而无发兵权,使之互相牵制;三是中央禁军由精锐骁勇者组成,一半驻京师,一半分守地方,而地方军队则人员装备都较差;四是按“强干弱枝”“守内虚外”的原则部署兵力。

24.①五代十国的分裂割据局面是唐朝后期藩镇割据的继续和发展,要克服这种局面就必须加强中央集权;北宋建立时,仍处于分裂割据状态,为巩固统治,扩大自己的势力,必须加强中央集权;同时为防止“陈桥兵变”黄袍加身类似事件的再发生,也必须加强中央集权。 ②北宋加强中央集权是从皇帝直接控制军权入手,把地方军、政、财权都收归中央,在中央通过分权达到集权的目的。具体特点是:通过比较温和的手段解除大将兵权,削弱节度使的实权;从兵制和兵权的改革入手,加强了皇帝对军队的控制;极力削弱地方力量,加强中央政府的经济和军事实力。

第4课 专制皇权的不断加强

【课标要求】了解明朝内阁、清朝军机处设置等史实,认识君主专制制度的加强对中国社会发展的影响。

【温故梳理】 【预习思考】

一、隋唐至元朝中枢权力体系的演变1、隋唐时期——三省六部制(1)权责分工:①中书省:决策机构,草拟、颁布诏令②门下省:审议机构,审核政令③尚书省:执行机构,下设吏礼户刑兵工六部(2)意义:相互牵制,分工明确,提高办事效率;分割相权,加强皇权。2、宋朝(1)“两府”(中书门下、枢密院)、“三司”(户部、度支、盐铁)的设置,削弱宰相的兵权和财政管理权(1)相权的削弱:“两府”(中书门下、枢密院)、“三司”(户部、度支、盐铁)的设置,削弱宰相的兵权和财政管理权(2)兵权的分割:设置枢密院和“三衙”,实行调兵权和统兵权分离3、中央一省制:中书省:最高行政机构,统辖六部二、明清专制皇权的强化1、明朝中央权力体系的演变(1)丞相制度的废除——君主专制达到新的高度(2)内阁的设立——为皇帝提供顾问的内侍机构2、清朝君主专制达到顶峰(1)清初的议政王大臣会议和内阁(2)康熙年间设南书房——中枢权力一分为三(3)雍正年间设军机处——专制皇权发展到顶峰的标志小结:秦代 :丞相制度 汉代 : 中朝制皇帝 皇帝 御使大夫 丞相 太尉 中朝 外朝(以丞相为首的三公九卿) (决策) (执行) 隋唐: 三省六部制 北宋 :二府三司制 皇帝 皇帝 中书省 门下省 尚书省 中书门下 枢密院 三司 (起草) (执行) (封驳审议) (宰相) (军权) (财权) 明代:废丞相 设内阁 清代:设立军机处 皇帝 皇帝 中书省 (丞相) 军机处 (跪奏笔录)六 部 1、隋唐、宋、元三朝中枢权力体系发生了怎样的变化?宰相的地位和权力发生了怎样的变化?应如何评价的这两个方面的变化?2、明清时期中央权力机构发生了怎样的变化?应如何评价的这一变化?宰相的地位和权力发生了怎样的变化? 3、传统相权的衰落和废除体现了中央集权制度怎样的发展趋势?

【重难阐释】1、北宋社会经济发展了,为什么会出现“积贫积弱”的局面 北宋中期,社会经济有了较大发展,但同时却出现了“积贫积弱”的局面:财政危机、边患危机等,其原因有:①土地兼并现象严重。地主隐瞒土地,少纳赋税,官僚可以减免赋税,结果国家减少了大量赋税收入。②北宋重文轻武,通过科举考试,起用大批官僚,扩大统治基础,结果形成庞大的官僚机构,导致工作效率低下,官俸开支与日俱增,国家财政不堪重负。③赵匡胤为加强中央集权,从地方军队中选派精壮士兵编入禁军。结果军队士兵的数目越来越多,军费开支越来越大,加重了财政负担。④北宋禁军由皇帝直接控制,大量禁军入宿京师,少量禁军屯驻边境。驻边禁军三年一轮换,造成兵不识将、将不识兵,严重地削弱了军队的战斗力,在与辽、西夏的作战中屡屡败北,往往以送岁币议和,加剧了财政危机。因此,北宋虽然经济发展了,但同时也出现了“积贫积弱”的局面。2、从汉至元政治制度的特点①在从汉至元政治制度的历史演变过程中,专制主义中央集权的不断加强是它的发展轨迹。②在中央政权中,皇帝制度不断加强;在君权与相权的矛盾中,君权始终处于主导地位,相权不断被削弱。③在中央与地方政权的关系中,地方政权不允许有独立的行政体系存在;中央通过多层次、多渠道的管理,严格控制地方政权,地方基层行政组织长期稳定,中央集权不断加强。④对边疆地区的管辖和治理日趋完善。3、专制主义中央集权制度(1)定义:是我国封建社会基本的政治制度。“专制主义”是就中央的决策方式而言的,主要体现在皇位终身制和世袭制上,以及皇权至上。特征是皇帝个人独裁专断。“中央集权”是相对于地方分权而言,其特点是地方政府在政治、经济、军事等方面没有独立性,一切服从于中央。(2)两者联系:①地方和中央都必须服从皇帝一人。②专制主义皇权加强时,往往是中央集权比较有效时,专制主义皇权削弱时,往往也是中央集权不力时。(3)特点:①皇权至上原则;②帝位终身制和皇位世袭制;③皇帝直接任免官吏、④决策和行使权力具有独断性和随意性⑤宣扬“君权神授”,实行文化专制⑥ 中央与地方、君权与相权的矛盾伴随其始终(4)本质:地主阶级对广大农民的专制统治 (5)内部矛盾:君权与相权、中央与地方(6)原因:①经济:维护封建经济基础的需要(小农经济的分散性,要求强而有力的中央政权来维护国家统一,社会的安定,以保证小农经济的生产和再生产) 。②政治:巩固国家统一,镇压农民反抗,维护封建土地制度的需要。③思想:法家中央集权(维护地主阶级利益)和后来包括法家思想在内的儒家思想成为这种制度的理论基础;④实践:战国时商殃变法,初步确立起君主集权和地方行县制的政治体制(7)形成发展演变过程①形成:秦朝(皇帝制、三公九卿制、郡县制)②巩固:西汉(中外朝制、郡国并行制、刺使制)③发展:三国两晋南北朝④完善:隋唐(三省六部制、科举制)⑤加强:宋元(二府、三司、行省制)⑥强化:明清(内阁、厂卫、军机处)(8)评价(影响):在中国封建社会不同时期有着不同作用。①积极:有利于维护统一的多民族国家的稳定;有利于各民族、各地区经济文化的交流;有利于集中财力大兴土木、修筑公共工程、推广先进生产力等。②消极:在封建社会后期起消极甚至反动的作用。表现在:为巩固经济基础,限制商品经济发展,遏制资本主义萌芽;为达到独裁统治的目的,思想上愚昧人民,行动上约束人民,剥夺人民的政治权利和言论自由;阻碍科技进步。

【巩固应用】1、隋唐三省六部制完善了自秦以来的中央集权制度,其积极意义在于

A.解决了中央与地方的矛盾 B.有利于选拔人才,保证政治清明

C.加强了皇权,有利于社会稳定 D.中央机构有了明确的分工与制约,提高了办事效率

2、隋唐时期,三省长官都是宰相,常常同时有七八个宰相议政。统治者这样做的主要目的是

A、完善中央集权 B、防止宰相权重难制

C、扩大民主权利 D、加强对地方的控制

3、下列关于三省六部制的叙述,正确的是:①开始于隋朝 ②它是两汉以来加强皇权,削弱相权的产物 ③它标志着中央集权制度走向衰落 ④对隋唐以后各朝影响深远

A、、①②③④ B、①②④ C、②③④ D、①②

4、图A-图B是秦与隋唐时期的中央官制示意图,比较图A与图B,最能说明的是

A、唐代中央官吏日渐增多B、唐代以分权得以集权

C、唐代尚书省权力最大

D、太尉与御史大夫的权力分别放到兵部与吏部

5、北宋政府增设参知政事、枢密使和三司是以下哪一矛盾的结果?

A、中央政府和地方割据势力的矛盾

B、中央官吏中文臣和武将间的矛盾

C、中央政府和广大人民的矛盾

D、皇权与相权的矛盾

6、元朝中书省的职能类似于唐朝的

A、中书省 B、尚书省 C、门下省 D、吏部

7、明朝加强中央集权的特点,最准确的表述是

A、废除丞相避免了君权与相权矛盾 B、设内阁,参与国家决策

C、严加控制中书省和丞相权力 D、加强君权,空前强化君主专制

8、军机处的设置,加强了皇权,其表现是:①皇帝可以直接指挥中央各部门 ②皇帝可以直接指挥地方大臣 ③皇帝可以自行裁决军国大事 ④皇帝可以避免决策失误

A、①②③④ B、①②③ C、①③ D、①③

9、清朝军机处的鼾实质上反映了:①封建专制的加强 ②皇权得到了进一步的巩固 ③封建制度的渐趋衰落 ④君权完全掌握在皇帝一人手中

A、①②③④ B、①②④ C、①②③ D、③④

10、阅读下列材料:

材料一公元前106年,分全国为13部(州),每部(州)派刺史一人,于每年秋天巡行郡国.按“六条问事”的职权,监督郡国……

材料二 (北宋)规定州郡长官由文臣担任,长官之外另设“通判”,使其互相牵制。后来,又把全国州郡划分为十五路,陆续在各路设转运使(管财政兼监察地方官吏……)、提点刑狱(管司法兼监察……)、安抚使(管军事,有时也兼管民政,在边境地区设置……)、提举常平(管常平仓救济、农田水利等……)等四司,统称“监司”,也都由文臣担任……

材料三 洪武初年的监察机关称御史台。1382年(洪武十五年)改称都察院,长官有左右都御史等,专职弹劾百司。都察院下设十三道监察御史,纠察内外官员。……号“代天子巡狩”,大事奏裁,小事可立决。……明太祖……置锦衣卫指挥使,下属南北两镇抚司,除负责侍卫、密缉盗贼奸宄外,北镇抚司还掌管诏狱,各地重罪逮至京师,往往由北司严刑审理,而后直接奏请皇帝。

——以上材料均摘自朱绍侯主编的《中国古代史》

请回答:

(1)概括指出汉、宋、明三朝的官制有何相同之处 材料二中的地方官制有何显著特点

(2)明朝制度同汉、宋两朝有何不同 反映了当时时代的什么特点

(3)简述三朝上述措施的共同进步作用。

11、阅读下列材料:

材料一 臣伏见,景德、祥符中,文武官总九千七百八十五员;令内外官属总一万七千三百余员,其未授差遣京官、使臣及守选人不在数内,较之先朝,才四十余年,已逾一倍多矣……以至隋、唐虽设官浸多,然未有如本朝繁冗甚也。今天下州郡三百二十,县一千二百五十,而一州一县所任之职。素有定额,大率用吏不过五六千员。今乃三倍其多,……——《包拯集》卷1

材料二 宋代对官吏实行三年一“磨勘”,只要无大过错,照例升迁,实际上是有升无降,而且官员待遇之优厚大大超过历朝。除正俸、禄粟、职钱之外,还有各种名目的优待,宰相、枢密使的正俸……约等于北宋中朝二万四千亩土地的收入。 ——赵矢元主编《中国通史纲要》

请回答: 根据以上材料,结合所学知识,评述上述历史现象及其出现的直接原因、根本原因和后果。

12.阅读下列材料:

材料一:泰有天下,裂都会而为之郡邑,废侯卫而为守宰(宰:地方官),据天下之雄图,都六合之上游,报制四海,适于掌握之内,此其所以为得也。不数载而天下大坏,其有由矣:亟役万人,暴其威刑,竭其货贿。负锄梃谪戍之徒,大呼而成群。时则有叛人而无叛吏,咎在人怨,非郡邑之制失也。

材料二:汉有天下,矫秦之枉,徇周之制,剖海内而立宗子、封功臣。数年之间,奔命扶伤之不暇……后乃谋臣献画(计策),而离削自守矣。然而封建之治,郡邑居半,时则有叛国而无叛郡,泰制之得亦以明矣。

材料三:唐兴,制州邑,立守宰,此其所以为宜也。然犹桀滑(凶恶狡猾之人)时起,虐害方城,失不在州而在兵,时则有叛将而无叛州。州县之设,固不可革也。 ——柳宗元《封建论》

材料四:知封建(指分封制)之以变而为郡县,则知郡县之弊而将复变。然则将复变而为封建乎?曰:不能。……封建之失,其专在下;郡县之失,其专在上。 一一顾炎武《天下郡图利病书》

请回答:

(1)柳宗元认为秦、汉、唐的过失是什么?他要论证的主要观点是什么?

(2)顾炎武的观点与柳宗元的观点有何相同点?谈谈你的分析。

(3)顾炎武的观点与柳宗元的观点有何差异?为什么会有这种差异?

13、阅读下列材料:

材料一 唐朝的三省六部制示意图

皇帝

材料二 本朝鉴五代藩镇之弊,遂尽夺藩镇之权,兵也收了,财也收了,赏罚行政一切收了,州郡遂日就困弱。……靖康之役,虏骑所过,莫不溃散。 ——朱熹《朱子语类》卷128

材料三 元朝大政委于中书省,今冀、晋、鲁、内蒙及河南的黄河以北地区称“腹里”,由中书省直辖。中书省也称都省,为全国行政中枢。总领各行省,又兼辖腹里。地方设行中书省,简称“行省”。元制,凡有重大军事,则遣中书省官员前往督之,其班底仿中书省建制,故称“行中书省”。《元史·地理志》中载:“自封建变为郡县,有天下者,汉、隋、唐、宋为盛,然幅员之广,咸不逮元。”

—— 许衡《鲁斋遗书》

材料四 雍正年间,用兵西北……始设军需房于隆宗门内,选内阁中书之谨密者入直缮写。后名军机处。地近宫廷,便于宣召。为军机大臣者,皆亲臣、重臣,于是承旨、出政皆在于此矣。 ——赵翼《蘑曝杂记》

请回答:

⑴材料一中唐朝的三省六部制起了什么作用?三省中门下省的职能是什么?

⑵材料二中北宋“尽夺藩镇之权”中“兵也收了,财也收了”的具体措施指哪些?材料二作者对此看法如何?

⑶材料三中元朝设置的中书省与唐朝的中书省有何不同?元朝为什么实行行省制?

⑷材料四中军机处的主要职能和作用是什么?军机处的设置反映了什么时代特征?

⑸上述材料反映了我国专制主义中央集权制发展的趋势是什么?

题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9

答案 D B C B D B D B A

10.(1)共同点:设置严密的监察制度,加强对官吏的监督。材料二特点:分散地方官吏的职权。

(2)增设特务机构。特点:封建统治日益腐朽,封建社会渐趋衰落。

(3)有利于整顿吏治,防止官吏腐败;有利于防止地方割据势力的形成,加强中央集权;有利于社会的安定。

11.现 象:北宋官僚机构臃肿,官吏过多,开支太多。

直接原因:增设地方官吏。

根本原因:专制主义中央集权制度。

后 果:造成“冗官”“冗费”的积贫积弱的后患。

12.(1)秦的过失是滥用民力,严刑酷法。汉的过失是部分地采取了分封制。唐的过失是兵制不当,地方军权过重。柳宗元的主要观点是郡县制是适宜的。秦、汉、唐的过失不在于郡县制 (2)顾炎武也肯定了郡县制代替分封制是进步的。郡县制也有弊端,但倒退实行分封制绝对不行。

(3)柳宗元肯定了郡县制,但没有指出造成秦朝灭亡、唐朝叛乱的原因也在于建立在郡县制之上的皇权专制。顾炎武则指出郡县制的弊端是皇权过于专制。由于二人生活的时代不同,所以看法上有差异。

13. ⑴ 三省相互补助,相互牵制和监督,避免权臣独揽大权,有利于加强皇权,提高行政效率。门下省的职责:审议机构,负责审核中书省起草的诏令,如有问题可驳回重议。

⑵收精兵:设“三衙”、枢密院;削实权:设通判,文臣任州郡长官;制钱谷:财赋大部分运往京师。作者看法:作者认为宋初的各种措施虽然达到了加强中央集权,改变唐末以来藩镇割据的分裂局面的目的,但是这些加强中央集权的措施也造成了“冗官”“冗兵”“冗费”的“积贫积弱”的后患。

⑶体现在职责不同:唐朝的中书省负责起草皇帝的诏令;元朝的中书省总理全国行政事务。元朝为巩固对全国的统治,提高办事效率实行行省制。

⑷职能:参与处理内政外交、制定军政大计、审理重大案件等机要政务。作用:简化处理政务的手续,提高清王朝行政效率。军机处完全听命于皇帝,是专制皇权高度发展的重要标志。

⑸中央对地方的控制进一步加强,专制皇权得到进一步强化。

21世纪教育网

w.w.w.k.s.5.u.c.o.m

www.

中书

省

尚书

省

门下

省

吏部

户部

礼部

兵部

刑部

工部

21世纪教育网 -- 中国最大型、最专业的中小学教育资源门户网站。 版权所有@21世纪教育网

同课章节目录

- 第一单元 中国古代的中央集权制度

- 第1课 夏商制度与西周封建

- 第2课 大一统与秦朝中央集权制度的确立

- 第3课 古代政治制度的成熟

- 第4课 专制集权的不断加强

- 第二单元 古希腊和古罗马的政治制度

- 第5课 爱琴文明与古希腊城邦制度

- 第6课 雅典城邦的民主政治

- 第7课 古罗马的政制与法律

- 第三单元 近代西方资本主义政体的建立

- 第8课 英国的制度创新

- 第9课 北美大陆上的新体制

- 第10课 欧洲大陆的政体改革

- 第四单元 内忧外患与中华民族的奋起

- 第12课 鸦片战争

- 第13课 太平天国运动

- 第14课 从中日甲午战争到八国联军侵华

- 第15课 辛亥革命

- 第16课 五四爱国运动

- 第五单元 马克思主义的产生、发展与中国新民主主义革命

- 第18课 马克思主义的诞生

- 第19课 俄国十月社会主义革命

- 第20课 新民主主义革命与中国共产党

- 第六单元 中国社会主义的政治建设与祖国统一

- 第21课 新中国的政治建设

- 第22课 社会主义政治建设的曲折发展

- 第23课 祖国统一的历史潮流

- 第七单元 复杂多样的当代世界

- 第24课 两极对峙格局的形成

- 第25课 世界多极化趋势

- 第26课 屹立于世界民族之林———新中国外交

- 第27课 跨世纪的世界格局