复习纲要:选修一历史上重大改革回眸(人民版07版)

文档属性

| 名称 | 复习纲要:选修一历史上重大改革回眸(人民版07版) |

|

|

| 格式 | rar | ||

| 文件大小 | 25.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人民版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2009-07-15 07:40:00 | ||

图片预览

文档简介

本资料来自于资源最齐全的21世纪教育网www.21cnjy.com

复习纲要:选修一历史上重大改革回眸

专题一 梭伦改革

课标要求

(1)了解梭伦改革前雅典的社会状况,认识梭伦改革的必要性。

(2)简述梭伦改革的主要措施,指出改革的基本特点。

(3)分析梭伦改革对雅典民主政治建设的影响。

知识建构

一、背景(主要原因:贵族和平民、工商业奴隶主的矛盾)

1、贵族的政治专横和经济压榨激起平民的反抗,贵族与平民矛盾激化。

2、工商业奴隶主的崛起

3、公元前594年梭伦当选为首席执政官,领导改革。

二、目的:(直接)缓和矛盾、稳定秩序;(根本)振兴城邦、巩固奴隶主统治。

三、主要措施:(正确分析理解改革的措施及作用)

措施 内容 影响

颁布‘解负令’ 下令取消一切债务,禁止以土地和人身做抵押,规定土地占有的最高限额。 实际上取消了债务奴隶,保护了平民的基本权益,经济上的独立为平民享有政治权利提供了物质保障。

鼓励发展农工商业 大大推动了雅典奴隶制经济的发展,为民主政治奠定了经济基础。

确立财产等级制度 原则是按财产的多少划分四个等级,财产越多,等级越高,享受的权利越多,所要尽的义务也越多 并未实现公民之间的真正平等,打破了贵族依据世袭特权垄断官职的局面,使工商业奴隶主分享了政治权力,也使下层平民获得了一定的公民权利

改革国家政权机构 恢复公民大会作为国家的最高权力机关 打破了贵族垄断政治的局面,使新兴的工商业奴隶主有权参与到政治管理中来,大大提高了广大公民参政议政的积极性。

组成“四百人会议作为公民大会的常设机构。

设立公民法庭作为最高司法机关

四、特点:

中庸(折中、调和):既改善平民的经济状况,又保护贵族政治特权,缓和了两者矛盾但并未根本解决。

五、评价:一场奴隶主阶级的改革。

(一)积极性:

1、改革促进了农业和工商业的发展,为雅典经济发展创造了条件。

2、奠定了雅典城邦民主政治、乃至西方民主政治的基石。(最重大的成果)

3、渗透在改革中的“中庸”精神为雅典民主政治和西方民主政治提供了价值基础。

(二)局限性:(略)

他的中庸原则决定了他的民主化改革的不彻底性,即未能根本解决贵族和平民的矛盾。

1、贵族照样拥有世袭占有土地的特权,氏族制度残余仍得以续存,贵族仍然比平民享有更多的政治权利。

2、以财产不平等取代出身不平等,并未带来真正的平等,尤其是下层平民没有享受充分的政治权利。

3、享有公民权的人在其人口中只占十分之一,实质上是奴隶主阶级内部的民主。

专题二 商鞅变法

课标要求

(1)知道春秋战国时期各国改革的基本史实(略),认识春秋战国时期的时代特征。

(2)了解商鞅变法的具体措施和内容,认识其特点。

(3)探讨商鞅变法的历史作用。

知识建构

一、背景

(一)春秋战国的动荡与变革。

经济:铁器的广泛使用和牛耕的推广,生产力水平极大地发展,井田制逐步瓦解,土地私有制逐渐形成。

政治:宗法分封制崩溃,中央集权化加强,春秋争霸战国兼并,各国纷纷寻求变法革新。

思想:百家争鸣”,法家受宠;私学出现,士子活跃。

(二)秦国的落后与自强。

1、夷敌遇之,相对落后

2、献公改革,初立根基

3、孝公求贤,商鞅入秦

4、变法准备:廷辩舌战、孝公试行、南门徙木

二、目的:富国强兵

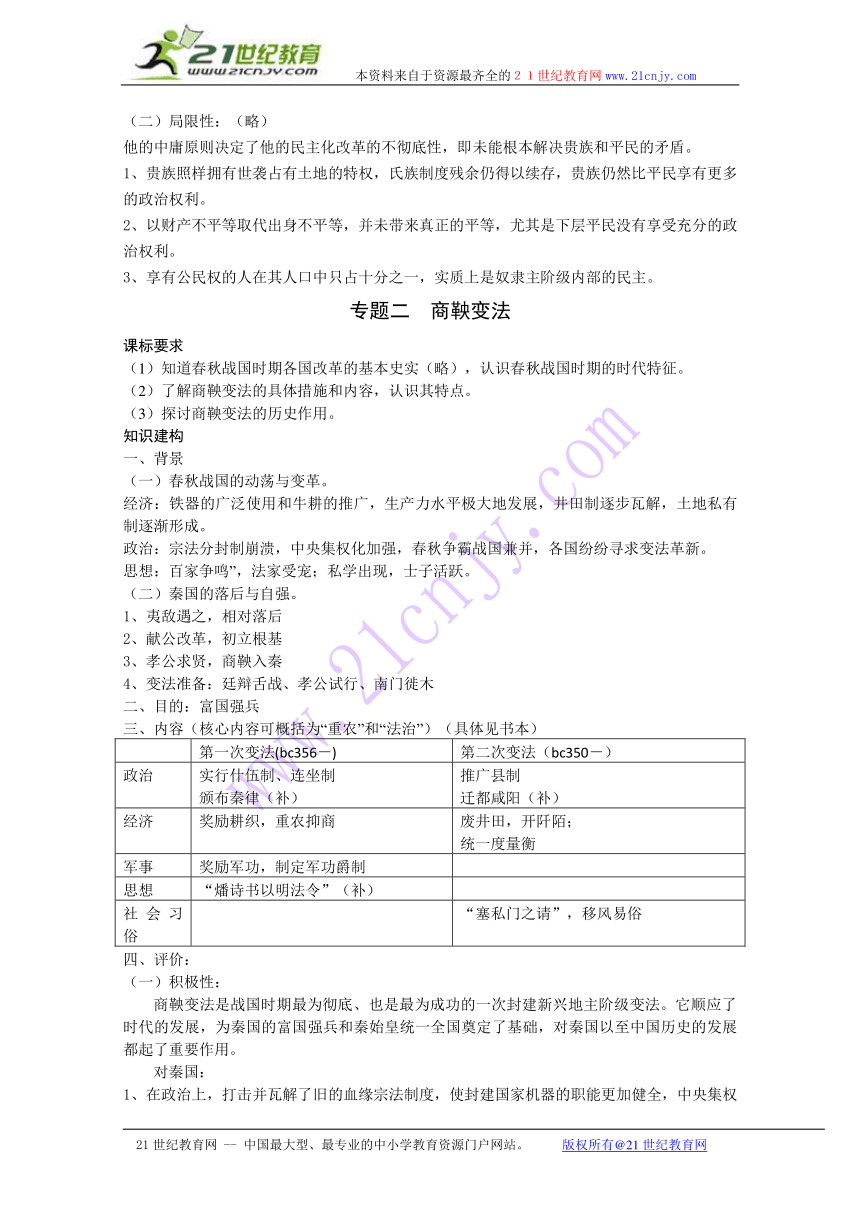

三、内容(核心内容可概括为“重农”和“法治”)(具体见书本)

第一次变法(bc356-) 第二次变法(bc350-)

政治 实行什伍制、连坐制颁布秦律(补) 推广县制迁都咸阳(补)

经济 奖励耕织,重农抑商 废井田,开阡陌;统一度量衡

军事 奖励军功,制定军功爵制

思想 “燔诗书以明法令”(补)

社会习俗 “塞私门之请”,移风易俗

四、评价:

(一)积极性:

商鞅变法是战国时期最为彻底、也是最为成功的一次封建新兴地主阶级变法。它顺应了时代的发展,为秦国的富国强兵和秦始皇统一全国奠定了基础,对秦国以至中国历史的发展都起了重要作用。

对秦国:

1、在政治上,打击并瓦解了旧的血缘宗法制度,使封建国家机器的职能更加健全,中央集权制度的建设从此开始。

2、在经济上,从根本上改变了旧有的生产关系,确立了土地私有制,激发了劳动者的生产积极性,促进农耕经济发展。

3、军事上,极大地提高了秦国军队的战斗力,形成了全国皆军、惟军为荣的尚武精神,综合国力大增,政治威望日高。

对后世:奠定了秦以后二千多年中国封建社会政治、经济、文化的发展模式。

(二)局限性:

轻视教化,鼓吹轻罪重罚,在一定程度上加重了广大人民所受的剥削与压迫,抑商政策和焚烧诗书的文化高压政策也带来了消极影响。

专题三 北魏孝文帝改革

课标要求

(1)了解北魏孝文帝改革的背景。

(2)归纳北魏孝文帝改革的主要内容。

(3)探讨北魏孝文帝改革的历史作用。

知识建构

一、背景

1、北魏建国并统一北方。

2、北魏统治下民族矛盾和阶级矛盾不断激化。

3、北方各民族大迁徙、大融合。

4、冯太后和孝文帝先后主持改革。

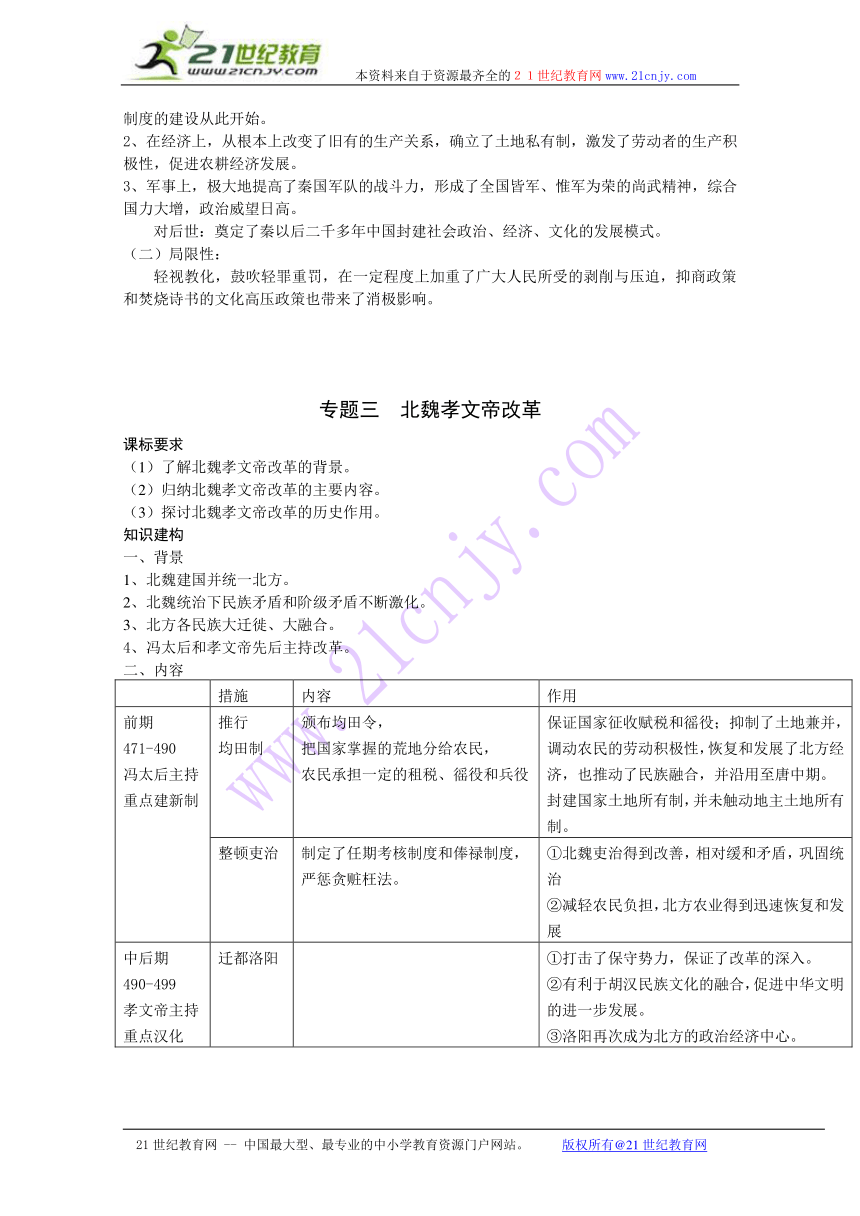

二、内容

措施 内容 作用

前期471-490冯太后主持重点建新制 推行均田制 颁布均田令,把国家掌握的荒地分给农民,农民承担一定的租税、徭役和兵役 保证国家征收赋税和徭役;抑制了土地兼并,调动农民的劳动积极性,恢复和发展了北方经济,也推动了民族融合,并沿用至唐中期。封建国家土地所有制,并未触动地主土地所有制。

整顿吏治 制定了任期考核制度和俸禄制度,严惩贪赃枉法。 ①北魏吏治得到改善,相对缓和矛盾,巩固统治②减轻农民负担,北方农业得到迅速恢复和发展

中后期490-499孝文帝主持重点汉化 迁都洛阳 ①打击了保守势力,保证了改革的深入。②有利于胡汉民族文化的融合,促进中华文明的进一步发展。③洛阳再次成为北方的政治经济中心。

移风易俗 改官制、易汉装、说汉话、改汉姓、通婚姻、改籍贯、 便于接受中原地区的先进文化,促进了鲜卑族与汉族的融合,并巩固北魏统治。

三、评价:少数民族主动封建化的一次改革。(政权封建化、生产方式农耕化、生活方式汉化)

积极性:

1、促进了北方经济的复苏繁荣。

2、促进了北魏政权的封建化。

3、促进了以鲜卑族为中心的北方内迁各少数民族的发展,使北方出现了民族大融合的局面,为隋唐大一统和经济文化的高度发展奠定了基础,在中国民族史上占有重要地位。(最重要)

专题四 王安石变法

课标要求

(1)了解王安石变法的历史背景。

(2)归纳王安石变法的主要内容,评价其历史作用。

知识建构

一、背景

1、“三冗””两积”引起了严重的社会危机。

2、庆历新政失败,原有问题得不到解决。

3、宋神宗任命王安石进行变法。

二、目的:

直接目的:富国强兵

根本目的:挽救统治危机,巩固封建统治

三、主要内容(1069-1085)(具体见书本):

富国之法:均输法、市易法、青苗法、募役法、农田水利法、方田均税法

强兵之法:将兵法、保甲法、保马法、军器监

取士之法:改革科举制度;整顿太学;惟才用人

四、评价:一场试图局部调整以挽救统治危机的改革

(一)积极性:

1、增加了政府的财政收入,加强了国家的军事力量,在一定程度上改变了北宋积贫积弱的局面。

2、在北宋中期阶级矛盾和民族矛盾非常尖锐的情况下,王安石大胆改革,促进了北宋社会经济的发展,客观上有利于社会进步。

(二)局限性(见失败3、4)

五、失败原因

1、王安石变法触犯了大官僚、大地主、大商人的特权和利益,变法遭到了强烈的反对和攻击。

2、宋神宗的动摇和去世,变法失去最大的支持者。

3、王安石变法本身也存在一些问题,如在变法的指导思想上,王安石偏重于谋求开辟财源,违背了客观经济规律;另外部分举措的不合适宜和实际操作中的不良运作,用人不当,损害了农民的利益。

4、封建地主阶级针对北宋统治危机进行的改革运动,以维护地主阶级统治为出发点,没有触及社会的根本问题,没有根本改变农民的处境,不可能获得广大农民的支持,也不可能从根本上摆脱封建统治危机。

专题五 欧洲宗教改革

课标要求

(1)了解中世纪天主教的地位,认识欧洲宗教改革的必要性。

(2)知道马丁·路德的宗教改革主张,理解欧洲宗教改革的实质。

(3)简述欧洲宗教改革的主要内容,分析欧洲宗教改革的历史作用。

知识建构

一、背景

1、根本:中世纪天主教神权统治阻碍了欧洲经济社会的发展(具体内容见书本)

2、直接:天主教会的腐败和搜刮引起各阶层不满

3、导火索:教会兜售“赎罪劵”

4、火药桶:德意志是受教会压榨最严重的地区

5、前奏:“异端”运动和文艺复兴运动的推动

二、目的:建立适合资产阶级和民族国家需要的“廉俭教会”或“民族教会”

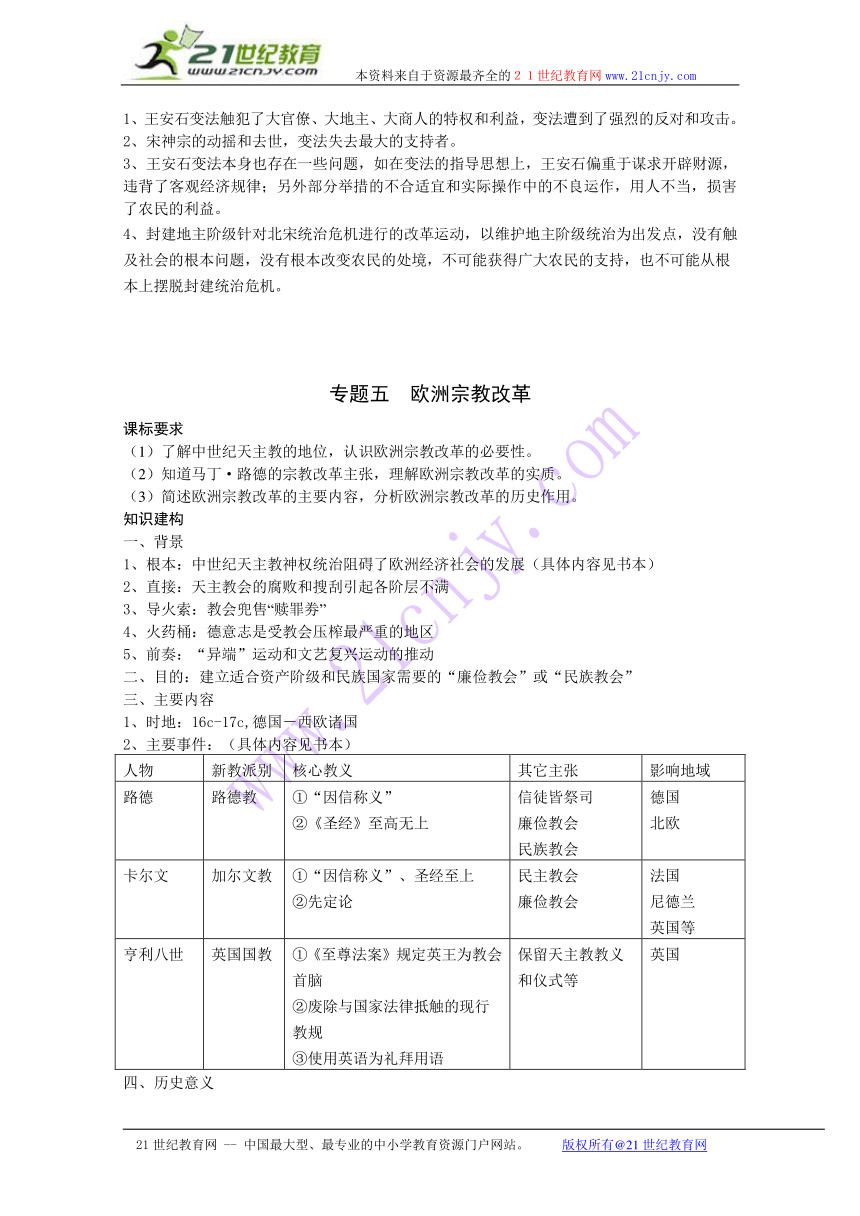

三、主要内容

1、时地:16c-17c,德国-西欧诸国

2、主要事件:(具体内容见书本)

人物 新教派别 核心教义 其它主张 影响地域

路德 路德教 ①“因信称义”②《圣经》至高无上 信徒皆祭司廉俭教会民族教会 德国北欧

卡尔文 加尔文教 ①“因信称义”、圣经至上②先定论 民主教会廉俭教会 法国尼德兰英国等

亨利八世 英国国教 ①《至尊法案》规定英王为教会首脑②废除与国家法律抵触的现行教规③使用英语为礼拜用语 保留天主教教义和仪式等 英国

四、历史意义

宗教改革的实质是代表资产阶级和民族国家,以宗教改革形式在意识形态领域里进行的一场反神权反封建的资产阶级社会文化革新运动。

(一)创立了三大新教(路德教、加尔文教、英国国教),并推动天主教的内部改革。

(二)沉重打击天主教的神权统治,促进欧洲社会转型。

政治上:打击了天主教会的神权统治,它剥夺了教会在各国的政治、经济权益,各国王权得到加强,有利

于民族国家的发展。

经济上:确立了适应资产阶级需要的伦理规范和生活方式,夺取了大量原属教会的财产,有利于资本主义经济的发展。

精神文化:

①打破了天主教会精神垄断,使人们的思想得到解放,发展了人文主义。

②帮助新教徒阅读《圣经》,发展本民族文化,各国普遍重视教育,兴办学校,增加包括自然科学在内的学习科目,促进了西欧各国民族文化和教育事业的发展。

③传播了资产阶级的意识形态。为早期资产阶级革命提供了旗帜(尼、英)。

专题六 穆罕默德·阿里改革

课标要求

(1)了解穆罕默德·阿里改革的历史背景。

(2)简述穆罕默德·阿里改革的主要内容,认识其在埃及历史上的作用。

知识建构

一、背景

1、内忧:奥斯曼帝国和马木路克的双重统治

政治上,军事混战,政局动荡

经济上,包税制度,经济发展水平极其落后

思想上,闭关排外

2、外患:英法的入侵和争夺

3、阿里上台及其准备工作(抗英、萨拉丁城堡大屠杀)

二、目的:摆脱外敌入侵,结束本国马木路克统治,实现富国强兵,最终建立起埃及帝国。

三、内容:(具体见书本)

经济:改革土地赋税制度;发展农业、工业、对外贸易

政军:行政建制;军队建设

文教:重视教育;发展文化

对外:进行有限开放,加强同西方的交流

四、评价

性质:自上而下的封建性质的近代化改革(并未触动封建生产关系)。

(一)意义

政治:结束了埃及长期的混乱割据状态,强化了中央集权,形成以阿里为首的新兴地主阶级统治集团,奠定了近代埃及民族国家的基础。

经济:促进经济的繁荣和复苏,客观上促进了埃及资本主义发展。

文化:带动了文化教育事业的繁荣,传播了西方资本主义的科学技术和思想文化。

军事:埃及军队成为中东地区最强大的一支武装力量。

对外:进行有限的开放,加强同西方的交流。

埃及进入到一个空前强盛的时期,埃及实际上摆脱了奥斯曼帝国的统治,推迟了欧洲列强侵占埃及的进程。

(二)局限:

1、没有从根本上触动封建生产关系,只是单纯引进西方近代生产技术硬性嫁接在本国封建制度之上,是一场外科手术式的改革。

2、最终走上了穷兵黩武、对外扩张的道路,加重人民的负担,削弱了国力,并引起列强的干涉破坏

五、结局:

失败:1849年阿巴斯一世废除其改革措施

原因:

内因:封建政权的专制性和扩张性(见局限1、2)

外因:欧洲列强的干涉和破坏

专题七 俄国农奴制改革

课标要求

(1)简述1861年俄国农奴制改革的历史背景。

(2)概述“二一九法令”的主要内容,认识其历史进步性和局限性。

(3)探讨1861年俄国农奴制改革对俄国近代化进程的影响。

知识建构

一、背景(矛盾的焦点:农奴制)

经济:落后的农奴制阻碍了俄国资本主义的发展(根源)

政治:农奴制导致严重的社会矛盾(农奴起义、工人斗争、十二月党人起义、革命民主主义者的呼声)

思想:新思潮的涌动

军事:克里米亚战争的失败(导火线)

(根本原因:落后的农奴制和腐朽的沙皇专制无力抵抗先进的资本主义制度)

个人:沙皇的抉择(自上而下解放农奴以巩固沙皇专制和地主阶级统治)

二、目的:

直接:缓和矛盾,摆脱危机,增强国力,重振国威

根本:巩固沙皇专制和地主阶级统治

三、主要内容:

(一)1861年农奴制改革(生产关系的变革)

1、准备:舆论动员、设立机构“农民事务委员会”

2、开始:《1861年2月19日宣言》《农民改革法令》

3、“解放”:

政治上,农奴获得人身自由

经济上,农民可以赎买一块份地

组织上,建立村社管理农民

4、“掠夺和欺骗”:临时义务;高额赎金;割地;村社制度

(二)19世纪70年代上层建筑的改革(具体见书本):地方自治改革;司法改革;军事改革。

四、评价

性质:带有资本主义性质的自上而下的改革。

(一)积极:俄国历史的重大转折点,俄国从农奴制的国家进入到资本主义发展时期

经济:客观上为俄国资本主义发展提供了必需的自由劳动力、市场和资金,顺应了俄国资本主义发展的要求,促进工业革命的顺利开展和资本主义的全面发展。

政治:推动了政治体制、司法制度、军事、教育等方面的近代化,迈出了由封建君主专制向资产阶级君主专制的第一步,也带来了一丝民主化的气息。

(二)局限:

妥协性(动机和目的):改革是沙皇在形势所迫下为维护沙皇专制的“让步”。

掠夺性和欺骗性(内容):改革没有满足农民关于土地和自由的要求,农民付出了高额赎金却失去了大量土地,还要承担临时义务,落入村社控制,忍受地主和资本家的剥削。

不彻底性(结果):保留了农奴制的残余和沙皇专制,严重影响到俄国资本主义发展的速度,最终走上对外侵略扩张的道路。

专题八 明治维新

课标要求

(1)知道明治维新的历史条件。

(2)概述明治维新的主要过程和基本内容,理解近代化道路的多样性。

(3)分析明治维新在日本近代化过程中的历史地位。

知识建构

一、背景

1、德川幕府统治危机:

经济上,封建自然经济和重农抑商政策阻碍了日本资本主义发展

政治上,统治阶级内部的矛盾和国内阶级矛盾尖锐(天皇、大名、武士、农、工、商)

外交上,闭关锁国落后于世界大趋势;黑船来航,民族危机出现。

2、尊王攘夷运动的失败

3、武装倒幕的成功

4、明治政府建立(1868年)

二、目的:推翻幕府统治,摆脱民族危机;实现富国强兵,建立近代化的独立国家。

三、主要过程:

(一)倒幕(1853-1868)

(二)维新(1868-1889)(具体见书本)

领域 措施

除旧 政治 奉还版籍,废藩置县

废除身份制度,实行四民平等,取消武士特权

布新 经济 改革土地制度,确认土地私有,允许土地买卖

殖产兴业,发展资本主义(官营的带动示范-扶植和保护私人资本)

军事 富国强兵 军队建设

警察制度

文化思想 文明开化 教育改革

传播启蒙思想

改革社会习俗

法制 《大日本帝国宪法》

四、评价:

(一)意义:

明治维新是日本历史的转折点,日本走上近代化道路,封建落后的日本走上了发展资本主义的道路,对外摆脱民族危机,是近代亚洲唯一走上独立发展的国家,成为亚洲强国,成为新兴的帝国主义国家,为亚洲国家的仁人志士提供了某些经验。

政治:建立起中央集权的统一的民族国家,确立近代资产阶级君主立宪政体,亚洲第一个立宪国家。

经济:建立起比较完整的工业体系,实现了由落后农业国向先进工业国的转变。

军事:建立了一支近代化军队,壮大军事实力,为摆脱民族危机和对外扩张创造条件。

文化:传播了西方近代思想文化,促进教育近代化,社会面貌发生了深刻变化。

对外:废除不平等条约,摆脱民族危机,成为亚洲强国并挤入世界帝国主义行列。

(二)局限:

没有彻底根除封建残余势力(忠君思想,武士道教育;天皇至高无上,议会虚设,人民没有获得民主权利;华族制度意味着新的不平等),最终走上了军国主义道路。

专题九 戊戌变法

课标要求

(1)了解戊戌变法产生的历史根源。

(2)简述康有为、梁启超等维新派人物的政治主张和百日维新的主要内容,分析其特点。

(3)知道戊戌变法失败的基本史实,探讨中国近代化道路的曲折性。

知识建构

一、背景

1、国际局势:发展资本主义,完善资本主义制度,成为国际潮流

2、国内局势:

民族危机:甲午战败,列强掀起瓜分中国的狂潮,民族危机深重

经济基础:甲午战后,中国民族资本主义初步发展

阶级基础:民族资产阶级作为新的政治力量第一次登上历史舞台。

思想基础:资产阶级维新思潮的进一步发展;西方近代思想的继续传入

二、目的:

首要:挽救民族危机(爱国性)

根本:发展资本主义(进步性)

三、过程(具体见书本)

(一)准备:维新思潮(康梁谭严)

(二)开始:公车上书(维新思潮发展为政治实践)

(三)高潮:百日维新

(四)失败:戊戌政变

四、评价:

(一)意义:

戊戌变法是一场试图通过改革来救亡图存的爱国运动,极大地激发了中国人民的爱国热情,具有鲜明的爱国性质。

戊戌变法是一场自上而下的资产阶级政治改革运动。资产阶级维新派希望通过变法在中国发展资本主义经济,实行设议院、立宪法、实行君主立宪,顺应了时代发展的潮流,具有进步性。

戊戌变法运动也是一场思想解放的潮流。维新派提倡西学,兴民权,对封建专制制度和传统观念进行了猛烈的冲击,为资产阶级民主思想的传播奠定了基础,改良道路的失败也促进资产阶级革命时代的来临,促进了中华民族的觉醒,具有启蒙性。(最深远)

(二)局限

时代和阶级的局限性,在半殖民地半封建社会产生和发展起来的资本主义发展不充分,资产阶级力量弱小,具有软弱性和妥协性,缺乏反帝反封建的勇气,采取改良的办法,依靠一个没有实权的皇帝,对封建反动势力和列强寄予幻想,脱离了人民群众。

21世纪教育网 -- 中国最大型、最专业的中小学教育资源门户网站。 版权所有@21世纪教育网

复习纲要:选修一历史上重大改革回眸

专题一 梭伦改革

课标要求

(1)了解梭伦改革前雅典的社会状况,认识梭伦改革的必要性。

(2)简述梭伦改革的主要措施,指出改革的基本特点。

(3)分析梭伦改革对雅典民主政治建设的影响。

知识建构

一、背景(主要原因:贵族和平民、工商业奴隶主的矛盾)

1、贵族的政治专横和经济压榨激起平民的反抗,贵族与平民矛盾激化。

2、工商业奴隶主的崛起

3、公元前594年梭伦当选为首席执政官,领导改革。

二、目的:(直接)缓和矛盾、稳定秩序;(根本)振兴城邦、巩固奴隶主统治。

三、主要措施:(正确分析理解改革的措施及作用)

措施 内容 影响

颁布‘解负令’ 下令取消一切债务,禁止以土地和人身做抵押,规定土地占有的最高限额。 实际上取消了债务奴隶,保护了平民的基本权益,经济上的独立为平民享有政治权利提供了物质保障。

鼓励发展农工商业 大大推动了雅典奴隶制经济的发展,为民主政治奠定了经济基础。

确立财产等级制度 原则是按财产的多少划分四个等级,财产越多,等级越高,享受的权利越多,所要尽的义务也越多 并未实现公民之间的真正平等,打破了贵族依据世袭特权垄断官职的局面,使工商业奴隶主分享了政治权力,也使下层平民获得了一定的公民权利

改革国家政权机构 恢复公民大会作为国家的最高权力机关 打破了贵族垄断政治的局面,使新兴的工商业奴隶主有权参与到政治管理中来,大大提高了广大公民参政议政的积极性。

组成“四百人会议作为公民大会的常设机构。

设立公民法庭作为最高司法机关

四、特点:

中庸(折中、调和):既改善平民的经济状况,又保护贵族政治特权,缓和了两者矛盾但并未根本解决。

五、评价:一场奴隶主阶级的改革。

(一)积极性:

1、改革促进了农业和工商业的发展,为雅典经济发展创造了条件。

2、奠定了雅典城邦民主政治、乃至西方民主政治的基石。(最重大的成果)

3、渗透在改革中的“中庸”精神为雅典民主政治和西方民主政治提供了价值基础。

(二)局限性:(略)

他的中庸原则决定了他的民主化改革的不彻底性,即未能根本解决贵族和平民的矛盾。

1、贵族照样拥有世袭占有土地的特权,氏族制度残余仍得以续存,贵族仍然比平民享有更多的政治权利。

2、以财产不平等取代出身不平等,并未带来真正的平等,尤其是下层平民没有享受充分的政治权利。

3、享有公民权的人在其人口中只占十分之一,实质上是奴隶主阶级内部的民主。

专题二 商鞅变法

课标要求

(1)知道春秋战国时期各国改革的基本史实(略),认识春秋战国时期的时代特征。

(2)了解商鞅变法的具体措施和内容,认识其特点。

(3)探讨商鞅变法的历史作用。

知识建构

一、背景

(一)春秋战国的动荡与变革。

经济:铁器的广泛使用和牛耕的推广,生产力水平极大地发展,井田制逐步瓦解,土地私有制逐渐形成。

政治:宗法分封制崩溃,中央集权化加强,春秋争霸战国兼并,各国纷纷寻求变法革新。

思想:百家争鸣”,法家受宠;私学出现,士子活跃。

(二)秦国的落后与自强。

1、夷敌遇之,相对落后

2、献公改革,初立根基

3、孝公求贤,商鞅入秦

4、变法准备:廷辩舌战、孝公试行、南门徙木

二、目的:富国强兵

三、内容(核心内容可概括为“重农”和“法治”)(具体见书本)

第一次变法(bc356-) 第二次变法(bc350-)

政治 实行什伍制、连坐制颁布秦律(补) 推广县制迁都咸阳(补)

经济 奖励耕织,重农抑商 废井田,开阡陌;统一度量衡

军事 奖励军功,制定军功爵制

思想 “燔诗书以明法令”(补)

社会习俗 “塞私门之请”,移风易俗

四、评价:

(一)积极性:

商鞅变法是战国时期最为彻底、也是最为成功的一次封建新兴地主阶级变法。它顺应了时代的发展,为秦国的富国强兵和秦始皇统一全国奠定了基础,对秦国以至中国历史的发展都起了重要作用。

对秦国:

1、在政治上,打击并瓦解了旧的血缘宗法制度,使封建国家机器的职能更加健全,中央集权制度的建设从此开始。

2、在经济上,从根本上改变了旧有的生产关系,确立了土地私有制,激发了劳动者的生产积极性,促进农耕经济发展。

3、军事上,极大地提高了秦国军队的战斗力,形成了全国皆军、惟军为荣的尚武精神,综合国力大增,政治威望日高。

对后世:奠定了秦以后二千多年中国封建社会政治、经济、文化的发展模式。

(二)局限性:

轻视教化,鼓吹轻罪重罚,在一定程度上加重了广大人民所受的剥削与压迫,抑商政策和焚烧诗书的文化高压政策也带来了消极影响。

专题三 北魏孝文帝改革

课标要求

(1)了解北魏孝文帝改革的背景。

(2)归纳北魏孝文帝改革的主要内容。

(3)探讨北魏孝文帝改革的历史作用。

知识建构

一、背景

1、北魏建国并统一北方。

2、北魏统治下民族矛盾和阶级矛盾不断激化。

3、北方各民族大迁徙、大融合。

4、冯太后和孝文帝先后主持改革。

二、内容

措施 内容 作用

前期471-490冯太后主持重点建新制 推行均田制 颁布均田令,把国家掌握的荒地分给农民,农民承担一定的租税、徭役和兵役 保证国家征收赋税和徭役;抑制了土地兼并,调动农民的劳动积极性,恢复和发展了北方经济,也推动了民族融合,并沿用至唐中期。封建国家土地所有制,并未触动地主土地所有制。

整顿吏治 制定了任期考核制度和俸禄制度,严惩贪赃枉法。 ①北魏吏治得到改善,相对缓和矛盾,巩固统治②减轻农民负担,北方农业得到迅速恢复和发展

中后期490-499孝文帝主持重点汉化 迁都洛阳 ①打击了保守势力,保证了改革的深入。②有利于胡汉民族文化的融合,促进中华文明的进一步发展。③洛阳再次成为北方的政治经济中心。

移风易俗 改官制、易汉装、说汉话、改汉姓、通婚姻、改籍贯、 便于接受中原地区的先进文化,促进了鲜卑族与汉族的融合,并巩固北魏统治。

三、评价:少数民族主动封建化的一次改革。(政权封建化、生产方式农耕化、生活方式汉化)

积极性:

1、促进了北方经济的复苏繁荣。

2、促进了北魏政权的封建化。

3、促进了以鲜卑族为中心的北方内迁各少数民族的发展,使北方出现了民族大融合的局面,为隋唐大一统和经济文化的高度发展奠定了基础,在中国民族史上占有重要地位。(最重要)

专题四 王安石变法

课标要求

(1)了解王安石变法的历史背景。

(2)归纳王安石变法的主要内容,评价其历史作用。

知识建构

一、背景

1、“三冗””两积”引起了严重的社会危机。

2、庆历新政失败,原有问题得不到解决。

3、宋神宗任命王安石进行变法。

二、目的:

直接目的:富国强兵

根本目的:挽救统治危机,巩固封建统治

三、主要内容(1069-1085)(具体见书本):

富国之法:均输法、市易法、青苗法、募役法、农田水利法、方田均税法

强兵之法:将兵法、保甲法、保马法、军器监

取士之法:改革科举制度;整顿太学;惟才用人

四、评价:一场试图局部调整以挽救统治危机的改革

(一)积极性:

1、增加了政府的财政收入,加强了国家的军事力量,在一定程度上改变了北宋积贫积弱的局面。

2、在北宋中期阶级矛盾和民族矛盾非常尖锐的情况下,王安石大胆改革,促进了北宋社会经济的发展,客观上有利于社会进步。

(二)局限性(见失败3、4)

五、失败原因

1、王安石变法触犯了大官僚、大地主、大商人的特权和利益,变法遭到了强烈的反对和攻击。

2、宋神宗的动摇和去世,变法失去最大的支持者。

3、王安石变法本身也存在一些问题,如在变法的指导思想上,王安石偏重于谋求开辟财源,违背了客观经济规律;另外部分举措的不合适宜和实际操作中的不良运作,用人不当,损害了农民的利益。

4、封建地主阶级针对北宋统治危机进行的改革运动,以维护地主阶级统治为出发点,没有触及社会的根本问题,没有根本改变农民的处境,不可能获得广大农民的支持,也不可能从根本上摆脱封建统治危机。

专题五 欧洲宗教改革

课标要求

(1)了解中世纪天主教的地位,认识欧洲宗教改革的必要性。

(2)知道马丁·路德的宗教改革主张,理解欧洲宗教改革的实质。

(3)简述欧洲宗教改革的主要内容,分析欧洲宗教改革的历史作用。

知识建构

一、背景

1、根本:中世纪天主教神权统治阻碍了欧洲经济社会的发展(具体内容见书本)

2、直接:天主教会的腐败和搜刮引起各阶层不满

3、导火索:教会兜售“赎罪劵”

4、火药桶:德意志是受教会压榨最严重的地区

5、前奏:“异端”运动和文艺复兴运动的推动

二、目的:建立适合资产阶级和民族国家需要的“廉俭教会”或“民族教会”

三、主要内容

1、时地:16c-17c,德国-西欧诸国

2、主要事件:(具体内容见书本)

人物 新教派别 核心教义 其它主张 影响地域

路德 路德教 ①“因信称义”②《圣经》至高无上 信徒皆祭司廉俭教会民族教会 德国北欧

卡尔文 加尔文教 ①“因信称义”、圣经至上②先定论 民主教会廉俭教会 法国尼德兰英国等

亨利八世 英国国教 ①《至尊法案》规定英王为教会首脑②废除与国家法律抵触的现行教规③使用英语为礼拜用语 保留天主教教义和仪式等 英国

四、历史意义

宗教改革的实质是代表资产阶级和民族国家,以宗教改革形式在意识形态领域里进行的一场反神权反封建的资产阶级社会文化革新运动。

(一)创立了三大新教(路德教、加尔文教、英国国教),并推动天主教的内部改革。

(二)沉重打击天主教的神权统治,促进欧洲社会转型。

政治上:打击了天主教会的神权统治,它剥夺了教会在各国的政治、经济权益,各国王权得到加强,有利

于民族国家的发展。

经济上:确立了适应资产阶级需要的伦理规范和生活方式,夺取了大量原属教会的财产,有利于资本主义经济的发展。

精神文化:

①打破了天主教会精神垄断,使人们的思想得到解放,发展了人文主义。

②帮助新教徒阅读《圣经》,发展本民族文化,各国普遍重视教育,兴办学校,增加包括自然科学在内的学习科目,促进了西欧各国民族文化和教育事业的发展。

③传播了资产阶级的意识形态。为早期资产阶级革命提供了旗帜(尼、英)。

专题六 穆罕默德·阿里改革

课标要求

(1)了解穆罕默德·阿里改革的历史背景。

(2)简述穆罕默德·阿里改革的主要内容,认识其在埃及历史上的作用。

知识建构

一、背景

1、内忧:奥斯曼帝国和马木路克的双重统治

政治上,军事混战,政局动荡

经济上,包税制度,经济发展水平极其落后

思想上,闭关排外

2、外患:英法的入侵和争夺

3、阿里上台及其准备工作(抗英、萨拉丁城堡大屠杀)

二、目的:摆脱外敌入侵,结束本国马木路克统治,实现富国强兵,最终建立起埃及帝国。

三、内容:(具体见书本)

经济:改革土地赋税制度;发展农业、工业、对外贸易

政军:行政建制;军队建设

文教:重视教育;发展文化

对外:进行有限开放,加强同西方的交流

四、评价

性质:自上而下的封建性质的近代化改革(并未触动封建生产关系)。

(一)意义

政治:结束了埃及长期的混乱割据状态,强化了中央集权,形成以阿里为首的新兴地主阶级统治集团,奠定了近代埃及民族国家的基础。

经济:促进经济的繁荣和复苏,客观上促进了埃及资本主义发展。

文化:带动了文化教育事业的繁荣,传播了西方资本主义的科学技术和思想文化。

军事:埃及军队成为中东地区最强大的一支武装力量。

对外:进行有限的开放,加强同西方的交流。

埃及进入到一个空前强盛的时期,埃及实际上摆脱了奥斯曼帝国的统治,推迟了欧洲列强侵占埃及的进程。

(二)局限:

1、没有从根本上触动封建生产关系,只是单纯引进西方近代生产技术硬性嫁接在本国封建制度之上,是一场外科手术式的改革。

2、最终走上了穷兵黩武、对外扩张的道路,加重人民的负担,削弱了国力,并引起列强的干涉破坏

五、结局:

失败:1849年阿巴斯一世废除其改革措施

原因:

内因:封建政权的专制性和扩张性(见局限1、2)

外因:欧洲列强的干涉和破坏

专题七 俄国农奴制改革

课标要求

(1)简述1861年俄国农奴制改革的历史背景。

(2)概述“二一九法令”的主要内容,认识其历史进步性和局限性。

(3)探讨1861年俄国农奴制改革对俄国近代化进程的影响。

知识建构

一、背景(矛盾的焦点:农奴制)

经济:落后的农奴制阻碍了俄国资本主义的发展(根源)

政治:农奴制导致严重的社会矛盾(农奴起义、工人斗争、十二月党人起义、革命民主主义者的呼声)

思想:新思潮的涌动

军事:克里米亚战争的失败(导火线)

(根本原因:落后的农奴制和腐朽的沙皇专制无力抵抗先进的资本主义制度)

个人:沙皇的抉择(自上而下解放农奴以巩固沙皇专制和地主阶级统治)

二、目的:

直接:缓和矛盾,摆脱危机,增强国力,重振国威

根本:巩固沙皇专制和地主阶级统治

三、主要内容:

(一)1861年农奴制改革(生产关系的变革)

1、准备:舆论动员、设立机构“农民事务委员会”

2、开始:《1861年2月19日宣言》《农民改革法令》

3、“解放”:

政治上,农奴获得人身自由

经济上,农民可以赎买一块份地

组织上,建立村社管理农民

4、“掠夺和欺骗”:临时义务;高额赎金;割地;村社制度

(二)19世纪70年代上层建筑的改革(具体见书本):地方自治改革;司法改革;军事改革。

四、评价

性质:带有资本主义性质的自上而下的改革。

(一)积极:俄国历史的重大转折点,俄国从农奴制的国家进入到资本主义发展时期

经济:客观上为俄国资本主义发展提供了必需的自由劳动力、市场和资金,顺应了俄国资本主义发展的要求,促进工业革命的顺利开展和资本主义的全面发展。

政治:推动了政治体制、司法制度、军事、教育等方面的近代化,迈出了由封建君主专制向资产阶级君主专制的第一步,也带来了一丝民主化的气息。

(二)局限:

妥协性(动机和目的):改革是沙皇在形势所迫下为维护沙皇专制的“让步”。

掠夺性和欺骗性(内容):改革没有满足农民关于土地和自由的要求,农民付出了高额赎金却失去了大量土地,还要承担临时义务,落入村社控制,忍受地主和资本家的剥削。

不彻底性(结果):保留了农奴制的残余和沙皇专制,严重影响到俄国资本主义发展的速度,最终走上对外侵略扩张的道路。

专题八 明治维新

课标要求

(1)知道明治维新的历史条件。

(2)概述明治维新的主要过程和基本内容,理解近代化道路的多样性。

(3)分析明治维新在日本近代化过程中的历史地位。

知识建构

一、背景

1、德川幕府统治危机:

经济上,封建自然经济和重农抑商政策阻碍了日本资本主义发展

政治上,统治阶级内部的矛盾和国内阶级矛盾尖锐(天皇、大名、武士、农、工、商)

外交上,闭关锁国落后于世界大趋势;黑船来航,民族危机出现。

2、尊王攘夷运动的失败

3、武装倒幕的成功

4、明治政府建立(1868年)

二、目的:推翻幕府统治,摆脱民族危机;实现富国强兵,建立近代化的独立国家。

三、主要过程:

(一)倒幕(1853-1868)

(二)维新(1868-1889)(具体见书本)

领域 措施

除旧 政治 奉还版籍,废藩置县

废除身份制度,实行四民平等,取消武士特权

布新 经济 改革土地制度,确认土地私有,允许土地买卖

殖产兴业,发展资本主义(官营的带动示范-扶植和保护私人资本)

军事 富国强兵 军队建设

警察制度

文化思想 文明开化 教育改革

传播启蒙思想

改革社会习俗

法制 《大日本帝国宪法》

四、评价:

(一)意义:

明治维新是日本历史的转折点,日本走上近代化道路,封建落后的日本走上了发展资本主义的道路,对外摆脱民族危机,是近代亚洲唯一走上独立发展的国家,成为亚洲强国,成为新兴的帝国主义国家,为亚洲国家的仁人志士提供了某些经验。

政治:建立起中央集权的统一的民族国家,确立近代资产阶级君主立宪政体,亚洲第一个立宪国家。

经济:建立起比较完整的工业体系,实现了由落后农业国向先进工业国的转变。

军事:建立了一支近代化军队,壮大军事实力,为摆脱民族危机和对外扩张创造条件。

文化:传播了西方近代思想文化,促进教育近代化,社会面貌发生了深刻变化。

对外:废除不平等条约,摆脱民族危机,成为亚洲强国并挤入世界帝国主义行列。

(二)局限:

没有彻底根除封建残余势力(忠君思想,武士道教育;天皇至高无上,议会虚设,人民没有获得民主权利;华族制度意味着新的不平等),最终走上了军国主义道路。

专题九 戊戌变法

课标要求

(1)了解戊戌变法产生的历史根源。

(2)简述康有为、梁启超等维新派人物的政治主张和百日维新的主要内容,分析其特点。

(3)知道戊戌变法失败的基本史实,探讨中国近代化道路的曲折性。

知识建构

一、背景

1、国际局势:发展资本主义,完善资本主义制度,成为国际潮流

2、国内局势:

民族危机:甲午战败,列强掀起瓜分中国的狂潮,民族危机深重

经济基础:甲午战后,中国民族资本主义初步发展

阶级基础:民族资产阶级作为新的政治力量第一次登上历史舞台。

思想基础:资产阶级维新思潮的进一步发展;西方近代思想的继续传入

二、目的:

首要:挽救民族危机(爱国性)

根本:发展资本主义(进步性)

三、过程(具体见书本)

(一)准备:维新思潮(康梁谭严)

(二)开始:公车上书(维新思潮发展为政治实践)

(三)高潮:百日维新

(四)失败:戊戌政变

四、评价:

(一)意义:

戊戌变法是一场试图通过改革来救亡图存的爱国运动,极大地激发了中国人民的爱国热情,具有鲜明的爱国性质。

戊戌变法是一场自上而下的资产阶级政治改革运动。资产阶级维新派希望通过变法在中国发展资本主义经济,实行设议院、立宪法、实行君主立宪,顺应了时代发展的潮流,具有进步性。

戊戌变法运动也是一场思想解放的潮流。维新派提倡西学,兴民权,对封建专制制度和传统观念进行了猛烈的冲击,为资产阶级民主思想的传播奠定了基础,改良道路的失败也促进资产阶级革命时代的来临,促进了中华民族的觉醒,具有启蒙性。(最深远)

(二)局限

时代和阶级的局限性,在半殖民地半封建社会产生和发展起来的资本主义发展不充分,资产阶级力量弱小,具有软弱性和妥协性,缺乏反帝反封建的勇气,采取改良的办法,依靠一个没有实权的皇帝,对封建反动势力和列强寄予幻想,脱离了人民群众。

21世纪教育网 -- 中国最大型、最专业的中小学教育资源门户网站。 版权所有@21世纪教育网

同课章节目录

- 专题一 梭伦改革

- 一 雅典往何处去

- 二 奠定雅典民主基石的政治改革

- 专题二 商鞅变法

- 一 ‘治世不一道,便国不必法古’

- 二 秦国的崛起

- 专题三 北魏孝文帝改革

- 一 励精图治的孝文帝改革

- 二 北方经济的逐惭恢复

- 专题四 王安石变法

- 一 积贫积弱的北宋

- 二 王安石变法

- 专题五 欧洲的宗教改革

- 一 神圣的中心组织--天主教

- 二 欧洲各国的宗教改革

- 专题六 穆罕默德·阿里改革

- 一 亟待拯救的文明古国

- 二 中兴埃及的改革

- 专题七 1861年俄国农奴制改革

- 一 危机笼罩下的俄国

- 二 自上而下的改革

- 专题八 日本明治维新

- 一 走向崩溃的幕府政权

- 二 明治维新的举措

- 三 迅速崛起的日本

- 专题九 戊戌变法

- 一 酝酿中的变革

- 二 百日维新