一轮复习:中国社会主义的政治建设与祖国统一(岳麓版学案)

文档属性

| 名称 | 一轮复习:中国社会主义的政治建设与祖国统一(岳麓版学案) |  | |

| 格式 | rar | ||

| 文件大小 | 21.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 岳麓版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2009-07-15 07:56:00 | ||

图片预览

文档简介

本资料来自于资源最齐全的21世纪教育网www.21cnjy.com

2010年高考一轮复习学案:中国社会主义的政治建设与祖国统一

[课程标准]

(1)概述中华人民共和国成立的史实,阐述人民代表大会制度、共产党领导的多党合作和政治协商制度、民族区域自治制度的建立和完善,认识我国民主政治的特色。

(2)了解“文化大革命”对民主法制的践踏,说明民主法制建设的必要性和艰巨性。

(3)列举中国共产党十一届三中全会以来我国民主与法制建设的主要成就,认识实行依法治国方略的重要意义。

(4)简述“一国两制”的理论和实践,认识实现祖国完全统一对中华民族复兴的重大历史意义。

[单元综述]

1、新中国成立后,1954年《中华人民共和国宪法》的颁布,为社会主义的民主法制建设奠定了基础。人民代表大会制度、多党合作和政治协商制度、民族区域自治制度等,构成了新中国政治体系的框架。

2、反右派斗争扩大化和“文革”是我国的民主法制建设遭到严重破坏。

3、十一届三中全会后,我国加强了民主和法制建设,逐步建成了比较完备的法律体系,并提出了“依法治国”的方针,取得了一系列成就。

4、在国家统一问题上,“一国两制”构想的提出成功地解决了香港、澳门问题,海峡两岸关系也有了新发展。

第一课 新中国的民主政治建设

一、新中国的诞生

1.准备:人民政协召开(新政协) 1949年9月 北平 (中心议题:成立新中国问题)

①选举产生了中国人民政治协商会议第一届全国委员会,毛泽东当选为主席。

②通过了《中国人民政治协商会议共同纲领》。“共同纲领”

社会性质:人民民主主义国家

国家性质:实行工人阶级领导的、以工农联盟为基础的、团结各民主阶级和国内各民族的人民民主专政。

还规定了国家各个方面的基本方针和政策。“共同纲领”具有临时宪法的性质。

③大会还通过《中华人民共和国中央人民政府组织法》,选举产生中央人民政府委员会。 (主席、副主席)

④会议决定改北平为北京,为新中国的首都,以五星红旗为国旗,《义勇军进行曲》为国歌,采用公元纪年。

2.经过

①1949年10月1日,中央人民政府第一次全体会议的召开。

会议任命周恩来为政务院总理兼任外交部长;以《共同纲领》为施政方针。

②开国大典

3、意义

①开启了中华民族发展的新纪元。(推翻了帝国主义、封建主义、官僚资本主义的统治,结束了几千年封建专制统治的历史。)

②标志着半殖民地半封建社会已经结束,进入了由新民主主义向社会主义过渡的新时期。

③是继俄国十月革命和世界反法西斯战争胜利之后世界历史上最重大的事件。

[要点补充]

1、人民政协具有什么特点?

具有广泛的群众性和进步性

2、建国初期,国家最高的权力机关?

人民政治协商会议

二、人民代表大会制度的创立

1、组织原则:民主集中制

2、确立:1954年一届人大的召开

(1)大会制定了《中华人民共和国宪法》

①内容:规定了国家性质(工人阶级领导的、以工农联盟为基础的人民民主专政的社会主义国家);规定了根本政治制度(人民代表大会制);规定了人民的权利及义务。

②特点:是我国第一部社会主义类型宪法;体现了人民民主原则和社会主义原则。

③意义:是我国第一部社会主义类型的宪法,是我国的根本大法。是我国人民革命和斗争的经验总结,是建设社会主义的法律保证,极大地调动了人民建设社会主义积极性;

(2)建立了新一届国家机构。

3、意义

①是中国人民政治生活进一步民主化的标志。(结束了中国人民政治协商会议代行全国人民代表大会的职权,以“共同纲领”代替国家宪法的过度状态)

②为加强我国人民民主制度,发扬社会主义民主,健全社会主义法制初步奠定了基础;

③人民代表大会制度是我国的根本政治制度,体现了社会主义制度的优越性和社会主义民主的广泛性。

4、巩固发展

①1959年二届人大召开,刘少奇当选为国家主席。

②1964年三届人大召开,周恩来提出实现“四个现代化”的宏伟目标。

三、中国共产党领导的多党合作和政治协商制度

1、初步建立(1949年)

①标志:1949年举行的中国人民政治协商会议

②作用:在团结各阶级、各阶层力量,恢复和发展国民经济,巩固新生的人民政权,实现社会主义改造方面发挥了重要作用。

2.职能改变(1954年)

①人民政协代行全国人民代表大会职权的任务已经结束。

性质:人民民主统一战线

主要职能:政治协商和民主监督。

②各民主党派与中国共产党亲密合作,协商议政。 (民主党派的任务P66)

3.新发展(1956年)

①目的:为了更好地扩大社会主义民主,团结各民主党派共同建设社会主义。

②内容:中国共产党提出与民主党派实行“长期共存,互相监督”的方针。组成爱国统一战线。

四、民族区域自治制度的建立和完善

1、含义:在中央人民政府统一领导下,在少数民族聚居的地方,按照人口多少和区域大小,分别建立不同级别的民族自治区域和自治机关.在自治区域内,由当地民族当家作主,管理本民族地方性的内部事物。

2、背景

①中国是由56个民族组成的统一的多民族国家。

②少数民族的社会经济发展比较落后。

③新中国成立后,中国共产党和人民政府实行民族平等、民族团结和各民族共同发展繁荣的原则。

3、建立

①1949年的“共同纲领”明确规定实行民族的区域自治”。

②1954年被载入宪法。

4、组成:内蒙古(1947年最早建立) 新疆 广西 宁夏 西藏(1965年)

5、意义

①民族区域自治制度是各民族平等联合,团结在祖国大家庭内,共同建设社会主义的最恰当的制度。

②它满足了少数民族当家做主的愿望,对实现民族平等,保证祖国统一和民族团结,调动各族人民建设中国特色社会主义的积极性,产生了深远影响。

③民族区域自治制度成为中国一项基本国策和根本的政治制度。

[重点解析]

1、新中国初期民主政治建设主要包括那些内容?

人民代表大会制度、共产党领导的多党合作和政治协商制度、民族区域自治制度

2、1954年以后,国家最高的权力机关?

人民代表大会

3、统一战线在不同时期的名称不同?

革命统一战线、抗日民族统一战线、人民统一战线、爱国统一战线

[要点训练]

1、1949年10月1日,新中国的建立标志着 C

A.胜利完成了新民主主义革命任务 B.确立社会主义

C.开始朝着社会主义道路向前迈进 D.开始进入社会主义初级阶段

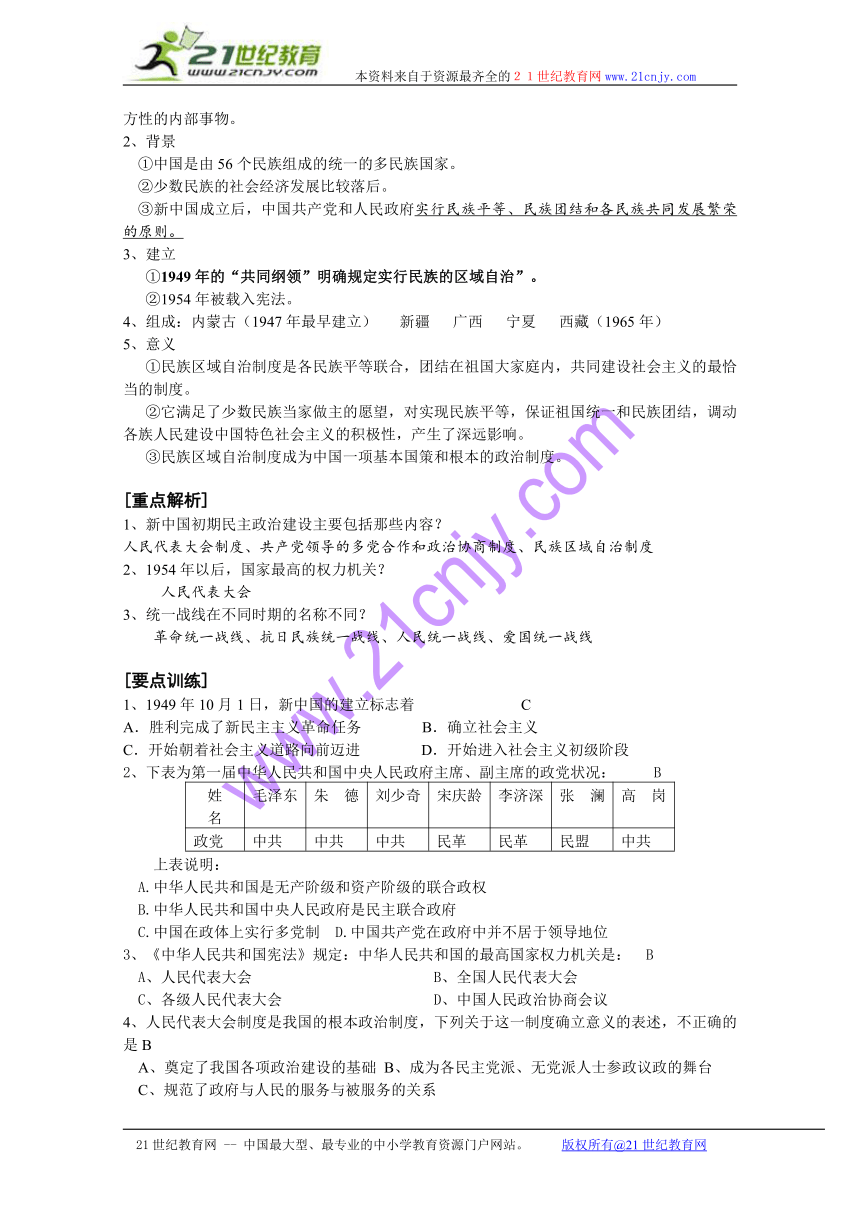

2、下表为第一届中华人民共和国中央人民政府主席、副主席的政党状况:? B

姓 名 毛泽东 朱 德 刘少奇 宋庆龄 李济深 张 澜 高 岗

政党 中共 中共 中共 民革 民革 民盟 中共

上表说明:?

A.中华人民共和国是无产阶级和资产阶级的联合政权?

B.中华人民共和国中央人民政府是民主联合政府?

C.中国在政体上实行多党制?D.中国共产党在政府中并不居于领导地位?

3、《中华人民共和国宪法》规定:中华人民共和国的最高国家权力机关是: B

A、人民代表大会 B、全国人民代表大会

C、各级人民代表大会 D、中国人民政治协商会议

4、人民代表大会制度是我国的根本政治制度,下列关于这一制度确立意义的表述,不正确的是B

A、奠定了我国各项政治建设的基础 B、成为各民主党派、无党派人士参政议政的舞台

C、规范了政府与人民的服务与被服务的关系

D、昭示着中华人民共和国的最高权力属于人民

5、新中国成立后,中国共产党领导的多党合作和政治协商制度发展到一个新阶段的标志是C

A、中国人民政治协商会议召开 B、《中国人民政治协商会议共同纲领》颁布

C、“长期共存,互相监督”方针的提出

D、“长期共存,互相监督,肝胆相照,荣辱与共”方针的提出

6、中国人民政治协商会议作为统一战线的组织并发挥政治协商和民主监督作用,开始于B

A、1949年秋 B、1954年秋 C、1956年底 D、1978年底

7、我国的民主协商政治制度的基本特点是D

A、多党合作、长期共存 B、多党执政、互相监督

C、中共为核心的多党联合执政 D、中共领导下的多党合作

8、新时期我国民主党派在国家政治生活中的主要作用是 A

①政治协商 ②民主监督 ③参政议政 ④维护统一

A.①②③ B.②③④ C.①②④ D.①③④

9、党和政府为实现少数民族当家作主的愿望,在少数民族地区实行D

A、民族平等 B、民族团结 C、共同繁荣 D、民族区域自治

10、下列关于民族区域自治制度的表述,不正确的是D

A、是中央人民政府统一领导下的一级地方政权

B、《共同纲领》最早明确实行民族区域自治

C、这一制度促进了少数民族的当家作主以及地区经济的发展 D、设立了六大省级自治区

11、确立新中国三项基本民主制度的是哪部宪法: B

A 《共同纲领》 B 1954年宪法 C 1956年宪法 D 1982年宪法

12、法律是统治阶级意志的体现,是建构和维护国家统治秩序的准绳。阅读下面中国不同时期的法律内容,回答下面问题。

材料一:秦律规定:“盗陟封,赎耐。”即私自移动田界,要判处耐罪,可赎。严禁对私有土地的侵犯。“盗”采别人桑叶不满一钱者,也要判处30天劳役。在《田律》、《徭律》、《仓律》、《公律》、《金布律>、《关布律》等律中,对劳动人民缴纳田税、赋税、服徭役以及手工业生产和商业活动都有明确的规定和限制,违反者处以严厉的刑罚。秦法对“宦大夫”等地主阶级,“隶臣妾”等被压迫阶级的身份、地位以及户籍等都有明确的规定,不得任意变更。

材料二:中华民国之主权,属于全体国民……参议院对于临时大总统认为有谋叛行为时,得以总员四分之三以上之出席,出席员三分之二以上之可弹劾之……。

——《中华民国临时约法》

材料三:中华人民共和国是工人阶级领导的、以工农联盟为基础的人民民主专政的国家。……中华人民共和国一切权力属于人民。人民行政权力的机关是全国人民代表大会和各级人民代表大会。……全国人民代表大会和各级人民代表大会和其他国家机关一律实行民主集中制。 ——1954年《中华人民共和国宪法》

请回答:

(1)根据材料一,说明《秦律》反映了秦朝封建法制的哪些特点

(2)根据材料一、二,分析《中国民国临时约法》比《秦律》有哪些进步

(3)根据材料三,分析新中国第一部宪法的特点

(4)根据上述材料,概括中国法律的发展趋势。

第2课 民主政治建设的曲折发展

一、“文化大革命”对民主法制的践踏

1、“文革”出现的原因

①党内“左”错误发展越来越严重。 (根本原因)

②毛泽东认为中央出了修正主义,面临被资本主义复辟的危险。

③林彪、江青、康生利用和助长了毛泽东的错误。

2、“文革”对民主法制的践踏

①“文革”初期,民主法制遭到破坏。

(典型事例:刘少奇被迫害致死。新中国历史上最大的冤案)

②一月风暴的发生

③全国人民代表大会连续十年没有召开。

二、法律制度的逐步健全

1、条件:

①“文化大革命”的深刻教训。 (健全法制和民主建设)

②法制建设方针提出(十一届三中全会提出“有法可依,有法必依,执法必严,违法必究”。)

2、措施

①平反冤假错案。

②加紧全面立法工作

1979年《中华人民共和国刑法》。 1982年《中华人民共和国宪法》

《义务教育法》《民法通则》《劳动和社会保障法》《环境保护法》等一系列法律。

3、意义

①形成以宪法为核心的中国特色社会主义法律体系。

②初步实现了有法可依的局面。

③为依法治国奠定可重要的基础。

三、民主制度的建设与完善

1.完善人民代表大会制度和国家领导体制。 (人民代表大会与人民代表职责 P72)

2.1998年,建立村民民主自治制度。核心内容:民主选举、民主决策、民主管理、民主监督

3.坚持和加强中国共产党领导的多党合作和政治协商制度度。

1982年中共十二大

确立了中共与各民主党派“长期共存,互相监督,肝胆相照,荣辱与共”的方针。

4.健全和发展民族区域自治制度。

1984年颁布施行《中华人民共和国民族区域自治法》。明确规定民族区域自治是中国的一项基本政治制度 (前提:在中央人民政府领导的前提下)

5、1999年,九届人大把依法治国,建设社会主义法治国家写进宪法,——使中国的民主法制建设达到新的高度,成为中国法制建设的里程碑。

6、2002年中共十六大:发展社会主义民主政治,最根本的是要把坚持党的领导,人民当家作主和依法治国有机地统一起来。

[重点解析]

政治协商会议在不同时期的不同性质?

1949——1954 代行全国人大的职能

1954——1956 人民民主统一战线

1956——1958 “长期共存,互相监督”爱国统一战线

1958—— “长期共存,互相监督,肝胆相照,荣辱与共”

[要点训练]

1、使中国民主法制建设达到新高度,成为中国法制建设里程碑的是A

A、依法治国入宪 B、“三个代表”入宪 C、“一国两制”构想 D、邓小平理论

2、直接保障公民、法人的合法民事权益的法律是B

A、《中华人民共和国宪法》 B、《中华人民共和国民法通则》

C、《劳动和社会保障法》 D、《环境保护法》

3、“有法可依,有法必依,执法必严,违法必究”的法制建设方针是在 上提出来的。A

A、十一届三中全会 B、十一届四中全会 C、十二大 D、十三大

4、 有中国特色的社会主义法律体系核心是 D

A民法 B刑法 C行政法 D宪法

5、我国村民民主自治制度的核心内容是D

A、民主、团结、平等 B、长期共存,互相监督

C、高度文明,高度民主 D、民主选举、民主决策、民主管理、民主监督

6、“依法治国”被写入宪法是在 D

A.1954年 B.1982年 C.十五大 D.1999年

7. 十年“文革”在政治建设造成方面的最深刻教训是:C

A.反对个人崇拜 B.以经济建设为中心 C.重视民主法制 D.正确认识社会矛盾

第3课 祖国统一大业

一、“一国两制”构想的提出

1.提出的背景:1979年全国人大的呼吁《告台湾同胞书》和邓小平讲话标志着祖国大陆对台湾政策的重大发展。

2.构想的提出:

20世纪80年代初,邓小平提出“一国两制”的伟大构想。

3.构想的内容

①“一国”:中华人民共和国。

②“两制”:大陆10亿人口实行社会主义制度.香港、台湾实行资本主义制度。

4.构想的意义:完成祖国统一大业的指导方针。

二、香港、澳门的回归

1.香港回归

①过程

a、1982年邓小平与撒切尔夫人会谈,同意以外交途 径解决香港问题。

b、1984年12月,中英两国签署了关于香港问题的联合声明。

c、1997年7月1日,中国正式对香港恢复行使主权。

②意义

a、标志着中国人民洗雪了香港被侵占的百年国耻,开创了香港和祖国内地共同发展的新纪元。

b、标志着中国在完成祖国统一大业的道路上迈出了重要的一步。

c、标志着中国人民为世界和平、发展与进步事业作出了新的贡献。

2.澳门回归

①中葡两国政府于1987年4月签署了关于澳门问题的联合声明。

②1999年12月20日,澳门回到了祖国的怀抱。

三、海峡两岸关系的发展

1.发展的原因

①早日结束分裂状态.实现祖国完全统一是两岸人民的愿望。

②中国共产党“和平统一、一国两制”方针的指导。

③党和政府政策和措施的促进。

2.和缓与交流

①1979年元旦,停止炮击金门,实现了两岸间30年来的真正停火。倡议两岸直接实行通邮、通航、通商。

②1987年开始,台湾当局允许居民赴大陆探亲,并在经济、文化等方面进行交流,两岸长期隔绝状态被打破。

③20世纪90年代初,海峡交流基金会(台湾)、海峡两岸关系协会(大陆)相继成立。

④1992年,两会达成“海峡两岸均坚持一个中国原则”的重要共识。

⑤1993年举行“汪辜会谈”,这是两岸关系发展的一次历史性突破。

⑥1995年初,江泽民提出了八项主张,这是解决台湾问题的纲领性文件。

⑦2000年3月以来针对台湾政局变化,中国共产党重申一个中国原则是和平统一的基础和前提,坚决阻止任何制造分裂的图谋。

(“台独”威胁:——原因:以世界(美国)的反华势力为代表及“台独”分裂势力。)

[要点训练]

1、中国政府于20世纪80年代提出“一国两制”的构想,其总体目标是为了D

A、解决香港回归问题 B、解决澳门回归问题

C、用和平方式解决台湾问题 D、实现祖国统一大业

2、“一国两制”的科学构想,是中国特色社会主义理论的重要组成部分,它所指的“两制”是: A

A 两种社会制度 B 两种政体形式 C 两种司法制度 D 两种管理制度

3、“一国两制”构想的提出,最初是针对 D

A.香港问题 B.澳门问题 C.香港、澳门问题 D.台湾问题

4、英国前首相撒切尔夫人在回忆中英关于香港问题达成协议时说:“对英国来说,这不是也不可能是胜利,因为我们是在同一个不愿意妥协和实力远占优势的对手打交道。”这段话主要说明 C

A、中国处理国际关系时坚持不妥协的立场 B、中国在国际社会中享有崇高地位和威望

C、一个国家的综合国力是其外交的坚强后盾 D、英国的霸权地位丧失

5、台湾与大陆合作是双赢,说明A

A、台湾回归符合祖国大陆的立意,也符合台湾人民的利益

B、“和平统一,一国两制”政策的正确性

C、台湾政府鼓励台湾人民到大陆经商的政策 D、台湾政府实行改革势在必行

6、2005年4月至7月,国民党主席连战、亲民党主席宋楚瑜和新党主席郁慕明先后访问大陆,三位均表示赞同“一个中国”原则,反对“台独”,这表明A

①祖国和平统一符合中国人民的心愿②“一个中国”原则符合两岸人民的最高利益③“台独”缺乏历史依据和政治基础④国、亲、新三党访问大陆为两岸搁置某些政治争议、平等对话树立了典范

A、①②③④ B、①③④ C、①④ D、②③

7、当前阻碍台湾与大陆统一进程的主要因素有①大多数台湾人不希望统一②台湾岛内台独势力的发展③国际上某些反华势力的干涉④两种社会制度的冲突 B

A、①② B、②③ C、①②③ D、②③④

8、在解决台湾问题上,只有和平与战争两种选择。中国政府坚持“和平统一、一国两制”的基本方针,但不承诺放弃使用武力。我国不承诺放弃使用武力,是因为①以陈水扁为代表的台独分裂势力妄图通过“公投制宪”分裂国家②某些外部势力插手台湾,干涉中国内政③台湾是中国领土不可分割的一部分④采取和平方式符合我们民族和国家的最高利益B

A、①② B、①②③ C、①③④ D、①②③④

9、我国能够恢复对香港、澳门行使主权的各项条件中,最主要的是 A

A、改革开放使综合国力大大增强 B、国家统一是历史发展的必然趋势

C、中国早已成为独立的主权国家 D、英、葡接受“一国两制”的构想

21世纪教育网

21世纪教育网

21世纪教育网 -- 中国最大型、最专业的中小学教育资源门户网站。 版权所有@21世纪教育网

2010年高考一轮复习学案:中国社会主义的政治建设与祖国统一

[课程标准]

(1)概述中华人民共和国成立的史实,阐述人民代表大会制度、共产党领导的多党合作和政治协商制度、民族区域自治制度的建立和完善,认识我国民主政治的特色。

(2)了解“文化大革命”对民主法制的践踏,说明民主法制建设的必要性和艰巨性。

(3)列举中国共产党十一届三中全会以来我国民主与法制建设的主要成就,认识实行依法治国方略的重要意义。

(4)简述“一国两制”的理论和实践,认识实现祖国完全统一对中华民族复兴的重大历史意义。

[单元综述]

1、新中国成立后,1954年《中华人民共和国宪法》的颁布,为社会主义的民主法制建设奠定了基础。人民代表大会制度、多党合作和政治协商制度、民族区域自治制度等,构成了新中国政治体系的框架。

2、反右派斗争扩大化和“文革”是我国的民主法制建设遭到严重破坏。

3、十一届三中全会后,我国加强了民主和法制建设,逐步建成了比较完备的法律体系,并提出了“依法治国”的方针,取得了一系列成就。

4、在国家统一问题上,“一国两制”构想的提出成功地解决了香港、澳门问题,海峡两岸关系也有了新发展。

第一课 新中国的民主政治建设

一、新中国的诞生

1.准备:人民政协召开(新政协) 1949年9月 北平 (中心议题:成立新中国问题)

①选举产生了中国人民政治协商会议第一届全国委员会,毛泽东当选为主席。

②通过了《中国人民政治协商会议共同纲领》。“共同纲领”

社会性质:人民民主主义国家

国家性质:实行工人阶级领导的、以工农联盟为基础的、团结各民主阶级和国内各民族的人民民主专政。

还规定了国家各个方面的基本方针和政策。“共同纲领”具有临时宪法的性质。

③大会还通过《中华人民共和国中央人民政府组织法》,选举产生中央人民政府委员会。 (主席、副主席)

④会议决定改北平为北京,为新中国的首都,以五星红旗为国旗,《义勇军进行曲》为国歌,采用公元纪年。

2.经过

①1949年10月1日,中央人民政府第一次全体会议的召开。

会议任命周恩来为政务院总理兼任外交部长;以《共同纲领》为施政方针。

②开国大典

3、意义

①开启了中华民族发展的新纪元。(推翻了帝国主义、封建主义、官僚资本主义的统治,结束了几千年封建专制统治的历史。)

②标志着半殖民地半封建社会已经结束,进入了由新民主主义向社会主义过渡的新时期。

③是继俄国十月革命和世界反法西斯战争胜利之后世界历史上最重大的事件。

[要点补充]

1、人民政协具有什么特点?

具有广泛的群众性和进步性

2、建国初期,国家最高的权力机关?

人民政治协商会议

二、人民代表大会制度的创立

1、组织原则:民主集中制

2、确立:1954年一届人大的召开

(1)大会制定了《中华人民共和国宪法》

①内容:规定了国家性质(工人阶级领导的、以工农联盟为基础的人民民主专政的社会主义国家);规定了根本政治制度(人民代表大会制);规定了人民的权利及义务。

②特点:是我国第一部社会主义类型宪法;体现了人民民主原则和社会主义原则。

③意义:是我国第一部社会主义类型的宪法,是我国的根本大法。是我国人民革命和斗争的经验总结,是建设社会主义的法律保证,极大地调动了人民建设社会主义积极性;

(2)建立了新一届国家机构。

3、意义

①是中国人民政治生活进一步民主化的标志。(结束了中国人民政治协商会议代行全国人民代表大会的职权,以“共同纲领”代替国家宪法的过度状态)

②为加强我国人民民主制度,发扬社会主义民主,健全社会主义法制初步奠定了基础;

③人民代表大会制度是我国的根本政治制度,体现了社会主义制度的优越性和社会主义民主的广泛性。

4、巩固发展

①1959年二届人大召开,刘少奇当选为国家主席。

②1964年三届人大召开,周恩来提出实现“四个现代化”的宏伟目标。

三、中国共产党领导的多党合作和政治协商制度

1、初步建立(1949年)

①标志:1949年举行的中国人民政治协商会议

②作用:在团结各阶级、各阶层力量,恢复和发展国民经济,巩固新生的人民政权,实现社会主义改造方面发挥了重要作用。

2.职能改变(1954年)

①人民政协代行全国人民代表大会职权的任务已经结束。

性质:人民民主统一战线

主要职能:政治协商和民主监督。

②各民主党派与中国共产党亲密合作,协商议政。 (民主党派的任务P66)

3.新发展(1956年)

①目的:为了更好地扩大社会主义民主,团结各民主党派共同建设社会主义。

②内容:中国共产党提出与民主党派实行“长期共存,互相监督”的方针。组成爱国统一战线。

四、民族区域自治制度的建立和完善

1、含义:在中央人民政府统一领导下,在少数民族聚居的地方,按照人口多少和区域大小,分别建立不同级别的民族自治区域和自治机关.在自治区域内,由当地民族当家作主,管理本民族地方性的内部事物。

2、背景

①中国是由56个民族组成的统一的多民族国家。

②少数民族的社会经济发展比较落后。

③新中国成立后,中国共产党和人民政府实行民族平等、民族团结和各民族共同发展繁荣的原则。

3、建立

①1949年的“共同纲领”明确规定实行民族的区域自治”。

②1954年被载入宪法。

4、组成:内蒙古(1947年最早建立) 新疆 广西 宁夏 西藏(1965年)

5、意义

①民族区域自治制度是各民族平等联合,团结在祖国大家庭内,共同建设社会主义的最恰当的制度。

②它满足了少数民族当家做主的愿望,对实现民族平等,保证祖国统一和民族团结,调动各族人民建设中国特色社会主义的积极性,产生了深远影响。

③民族区域自治制度成为中国一项基本国策和根本的政治制度。

[重点解析]

1、新中国初期民主政治建设主要包括那些内容?

人民代表大会制度、共产党领导的多党合作和政治协商制度、民族区域自治制度

2、1954年以后,国家最高的权力机关?

人民代表大会

3、统一战线在不同时期的名称不同?

革命统一战线、抗日民族统一战线、人民统一战线、爱国统一战线

[要点训练]

1、1949年10月1日,新中国的建立标志着 C

A.胜利完成了新民主主义革命任务 B.确立社会主义

C.开始朝着社会主义道路向前迈进 D.开始进入社会主义初级阶段

2、下表为第一届中华人民共和国中央人民政府主席、副主席的政党状况:? B

姓 名 毛泽东 朱 德 刘少奇 宋庆龄 李济深 张 澜 高 岗

政党 中共 中共 中共 民革 民革 民盟 中共

上表说明:?

A.中华人民共和国是无产阶级和资产阶级的联合政权?

B.中华人民共和国中央人民政府是民主联合政府?

C.中国在政体上实行多党制?D.中国共产党在政府中并不居于领导地位?

3、《中华人民共和国宪法》规定:中华人民共和国的最高国家权力机关是: B

A、人民代表大会 B、全国人民代表大会

C、各级人民代表大会 D、中国人民政治协商会议

4、人民代表大会制度是我国的根本政治制度,下列关于这一制度确立意义的表述,不正确的是B

A、奠定了我国各项政治建设的基础 B、成为各民主党派、无党派人士参政议政的舞台

C、规范了政府与人民的服务与被服务的关系

D、昭示着中华人民共和国的最高权力属于人民

5、新中国成立后,中国共产党领导的多党合作和政治协商制度发展到一个新阶段的标志是C

A、中国人民政治协商会议召开 B、《中国人民政治协商会议共同纲领》颁布

C、“长期共存,互相监督”方针的提出

D、“长期共存,互相监督,肝胆相照,荣辱与共”方针的提出

6、中国人民政治协商会议作为统一战线的组织并发挥政治协商和民主监督作用,开始于B

A、1949年秋 B、1954年秋 C、1956年底 D、1978年底

7、我国的民主协商政治制度的基本特点是D

A、多党合作、长期共存 B、多党执政、互相监督

C、中共为核心的多党联合执政 D、中共领导下的多党合作

8、新时期我国民主党派在国家政治生活中的主要作用是 A

①政治协商 ②民主监督 ③参政议政 ④维护统一

A.①②③ B.②③④ C.①②④ D.①③④

9、党和政府为实现少数民族当家作主的愿望,在少数民族地区实行D

A、民族平等 B、民族团结 C、共同繁荣 D、民族区域自治

10、下列关于民族区域自治制度的表述,不正确的是D

A、是中央人民政府统一领导下的一级地方政权

B、《共同纲领》最早明确实行民族区域自治

C、这一制度促进了少数民族的当家作主以及地区经济的发展 D、设立了六大省级自治区

11、确立新中国三项基本民主制度的是哪部宪法: B

A 《共同纲领》 B 1954年宪法 C 1956年宪法 D 1982年宪法

12、法律是统治阶级意志的体现,是建构和维护国家统治秩序的准绳。阅读下面中国不同时期的法律内容,回答下面问题。

材料一:秦律规定:“盗陟封,赎耐。”即私自移动田界,要判处耐罪,可赎。严禁对私有土地的侵犯。“盗”采别人桑叶不满一钱者,也要判处30天劳役。在《田律》、《徭律》、《仓律》、《公律》、《金布律>、《关布律》等律中,对劳动人民缴纳田税、赋税、服徭役以及手工业生产和商业活动都有明确的规定和限制,违反者处以严厉的刑罚。秦法对“宦大夫”等地主阶级,“隶臣妾”等被压迫阶级的身份、地位以及户籍等都有明确的规定,不得任意变更。

材料二:中华民国之主权,属于全体国民……参议院对于临时大总统认为有谋叛行为时,得以总员四分之三以上之出席,出席员三分之二以上之可弹劾之……。

——《中华民国临时约法》

材料三:中华人民共和国是工人阶级领导的、以工农联盟为基础的人民民主专政的国家。……中华人民共和国一切权力属于人民。人民行政权力的机关是全国人民代表大会和各级人民代表大会。……全国人民代表大会和各级人民代表大会和其他国家机关一律实行民主集中制。 ——1954年《中华人民共和国宪法》

请回答:

(1)根据材料一,说明《秦律》反映了秦朝封建法制的哪些特点

(2)根据材料一、二,分析《中国民国临时约法》比《秦律》有哪些进步

(3)根据材料三,分析新中国第一部宪法的特点

(4)根据上述材料,概括中国法律的发展趋势。

第2课 民主政治建设的曲折发展

一、“文化大革命”对民主法制的践踏

1、“文革”出现的原因

①党内“左”错误发展越来越严重。 (根本原因)

②毛泽东认为中央出了修正主义,面临被资本主义复辟的危险。

③林彪、江青、康生利用和助长了毛泽东的错误。

2、“文革”对民主法制的践踏

①“文革”初期,民主法制遭到破坏。

(典型事例:刘少奇被迫害致死。新中国历史上最大的冤案)

②一月风暴的发生

③全国人民代表大会连续十年没有召开。

二、法律制度的逐步健全

1、条件:

①“文化大革命”的深刻教训。 (健全法制和民主建设)

②法制建设方针提出(十一届三中全会提出“有法可依,有法必依,执法必严,违法必究”。)

2、措施

①平反冤假错案。

②加紧全面立法工作

1979年《中华人民共和国刑法》。 1982年《中华人民共和国宪法》

《义务教育法》《民法通则》《劳动和社会保障法》《环境保护法》等一系列法律。

3、意义

①形成以宪法为核心的中国特色社会主义法律体系。

②初步实现了有法可依的局面。

③为依法治国奠定可重要的基础。

三、民主制度的建设与完善

1.完善人民代表大会制度和国家领导体制。 (人民代表大会与人民代表职责 P72)

2.1998年,建立村民民主自治制度。核心内容:民主选举、民主决策、民主管理、民主监督

3.坚持和加强中国共产党领导的多党合作和政治协商制度度。

1982年中共十二大

确立了中共与各民主党派“长期共存,互相监督,肝胆相照,荣辱与共”的方针。

4.健全和发展民族区域自治制度。

1984年颁布施行《中华人民共和国民族区域自治法》。明确规定民族区域自治是中国的一项基本政治制度 (前提:在中央人民政府领导的前提下)

5、1999年,九届人大把依法治国,建设社会主义法治国家写进宪法,——使中国的民主法制建设达到新的高度,成为中国法制建设的里程碑。

6、2002年中共十六大:发展社会主义民主政治,最根本的是要把坚持党的领导,人民当家作主和依法治国有机地统一起来。

[重点解析]

政治协商会议在不同时期的不同性质?

1949——1954 代行全国人大的职能

1954——1956 人民民主统一战线

1956——1958 “长期共存,互相监督”爱国统一战线

1958—— “长期共存,互相监督,肝胆相照,荣辱与共”

[要点训练]

1、使中国民主法制建设达到新高度,成为中国法制建设里程碑的是A

A、依法治国入宪 B、“三个代表”入宪 C、“一国两制”构想 D、邓小平理论

2、直接保障公民、法人的合法民事权益的法律是B

A、《中华人民共和国宪法》 B、《中华人民共和国民法通则》

C、《劳动和社会保障法》 D、《环境保护法》

3、“有法可依,有法必依,执法必严,违法必究”的法制建设方针是在 上提出来的。A

A、十一届三中全会 B、十一届四中全会 C、十二大 D、十三大

4、 有中国特色的社会主义法律体系核心是 D

A民法 B刑法 C行政法 D宪法

5、我国村民民主自治制度的核心内容是D

A、民主、团结、平等 B、长期共存,互相监督

C、高度文明,高度民主 D、民主选举、民主决策、民主管理、民主监督

6、“依法治国”被写入宪法是在 D

A.1954年 B.1982年 C.十五大 D.1999年

7. 十年“文革”在政治建设造成方面的最深刻教训是:C

A.反对个人崇拜 B.以经济建设为中心 C.重视民主法制 D.正确认识社会矛盾

第3课 祖国统一大业

一、“一国两制”构想的提出

1.提出的背景:1979年全国人大的呼吁《告台湾同胞书》和邓小平讲话标志着祖国大陆对台湾政策的重大发展。

2.构想的提出:

20世纪80年代初,邓小平提出“一国两制”的伟大构想。

3.构想的内容

①“一国”:中华人民共和国。

②“两制”:大陆10亿人口实行社会主义制度.香港、台湾实行资本主义制度。

4.构想的意义:完成祖国统一大业的指导方针。

二、香港、澳门的回归

1.香港回归

①过程

a、1982年邓小平与撒切尔夫人会谈,同意以外交途 径解决香港问题。

b、1984年12月,中英两国签署了关于香港问题的联合声明。

c、1997年7月1日,中国正式对香港恢复行使主权。

②意义

a、标志着中国人民洗雪了香港被侵占的百年国耻,开创了香港和祖国内地共同发展的新纪元。

b、标志着中国在完成祖国统一大业的道路上迈出了重要的一步。

c、标志着中国人民为世界和平、发展与进步事业作出了新的贡献。

2.澳门回归

①中葡两国政府于1987年4月签署了关于澳门问题的联合声明。

②1999年12月20日,澳门回到了祖国的怀抱。

三、海峡两岸关系的发展

1.发展的原因

①早日结束分裂状态.实现祖国完全统一是两岸人民的愿望。

②中国共产党“和平统一、一国两制”方针的指导。

③党和政府政策和措施的促进。

2.和缓与交流

①1979年元旦,停止炮击金门,实现了两岸间30年来的真正停火。倡议两岸直接实行通邮、通航、通商。

②1987年开始,台湾当局允许居民赴大陆探亲,并在经济、文化等方面进行交流,两岸长期隔绝状态被打破。

③20世纪90年代初,海峡交流基金会(台湾)、海峡两岸关系协会(大陆)相继成立。

④1992年,两会达成“海峡两岸均坚持一个中国原则”的重要共识。

⑤1993年举行“汪辜会谈”,这是两岸关系发展的一次历史性突破。

⑥1995年初,江泽民提出了八项主张,这是解决台湾问题的纲领性文件。

⑦2000年3月以来针对台湾政局变化,中国共产党重申一个中国原则是和平统一的基础和前提,坚决阻止任何制造分裂的图谋。

(“台独”威胁:——原因:以世界(美国)的反华势力为代表及“台独”分裂势力。)

[要点训练]

1、中国政府于20世纪80年代提出“一国两制”的构想,其总体目标是为了D

A、解决香港回归问题 B、解决澳门回归问题

C、用和平方式解决台湾问题 D、实现祖国统一大业

2、“一国两制”的科学构想,是中国特色社会主义理论的重要组成部分,它所指的“两制”是: A

A 两种社会制度 B 两种政体形式 C 两种司法制度 D 两种管理制度

3、“一国两制”构想的提出,最初是针对 D

A.香港问题 B.澳门问题 C.香港、澳门问题 D.台湾问题

4、英国前首相撒切尔夫人在回忆中英关于香港问题达成协议时说:“对英国来说,这不是也不可能是胜利,因为我们是在同一个不愿意妥协和实力远占优势的对手打交道。”这段话主要说明 C

A、中国处理国际关系时坚持不妥协的立场 B、中国在国际社会中享有崇高地位和威望

C、一个国家的综合国力是其外交的坚强后盾 D、英国的霸权地位丧失

5、台湾与大陆合作是双赢,说明A

A、台湾回归符合祖国大陆的立意,也符合台湾人民的利益

B、“和平统一,一国两制”政策的正确性

C、台湾政府鼓励台湾人民到大陆经商的政策 D、台湾政府实行改革势在必行

6、2005年4月至7月,国民党主席连战、亲民党主席宋楚瑜和新党主席郁慕明先后访问大陆,三位均表示赞同“一个中国”原则,反对“台独”,这表明A

①祖国和平统一符合中国人民的心愿②“一个中国”原则符合两岸人民的最高利益③“台独”缺乏历史依据和政治基础④国、亲、新三党访问大陆为两岸搁置某些政治争议、平等对话树立了典范

A、①②③④ B、①③④ C、①④ D、②③

7、当前阻碍台湾与大陆统一进程的主要因素有①大多数台湾人不希望统一②台湾岛内台独势力的发展③国际上某些反华势力的干涉④两种社会制度的冲突 B

A、①② B、②③ C、①②③ D、②③④

8、在解决台湾问题上,只有和平与战争两种选择。中国政府坚持“和平统一、一国两制”的基本方针,但不承诺放弃使用武力。我国不承诺放弃使用武力,是因为①以陈水扁为代表的台独分裂势力妄图通过“公投制宪”分裂国家②某些外部势力插手台湾,干涉中国内政③台湾是中国领土不可分割的一部分④采取和平方式符合我们民族和国家的最高利益B

A、①② B、①②③ C、①③④ D、①②③④

9、我国能够恢复对香港、澳门行使主权的各项条件中,最主要的是 A

A、改革开放使综合国力大大增强 B、国家统一是历史发展的必然趋势

C、中国早已成为独立的主权国家 D、英、葡接受“一国两制”的构想

21世纪教育网

21世纪教育网

21世纪教育网 -- 中国最大型、最专业的中小学教育资源门户网站。 版权所有@21世纪教育网

同课章节目录

- 第一单元 中国古代的中央集权制度

- 第1课 夏商制度与西周封建

- 第2课 大一统与秦朝中央集权制度的确立

- 第3课 古代政治制度的成熟

- 第4课 专制集权的不断加强

- 第二单元 古希腊和古罗马的政治制度

- 第5课 爱琴文明与古希腊城邦制度

- 第6课 雅典城邦的民主政治

- 第7课 古罗马的政制与法律

- 第三单元 近代西方资本主义政体的建立

- 第8课 英国的制度创新

- 第9课 北美大陆上的新体制

- 第10课 欧洲大陆的政体改革

- 第四单元 内忧外患与中华民族的奋起

- 第12课 鸦片战争

- 第13课 太平天国运动

- 第14课 从中日甲午战争到八国联军侵华

- 第15课 辛亥革命

- 第16课 五四爱国运动

- 第五单元 马克思主义的产生、发展与中国新民主主义革命

- 第18课 马克思主义的诞生

- 第19课 俄国十月社会主义革命

- 第20课 新民主主义革命与中国共产党

- 第六单元 中国社会主义的政治建设与祖国统一

- 第21课 新中国的政治建设

- 第22课 社会主义政治建设的曲折发展

- 第23课 祖国统一的历史潮流

- 第七单元 复杂多样的当代世界

- 第24课 两极对峙格局的形成

- 第25课 世界多极化趋势

- 第26课 屹立于世界民族之林———新中国外交

- 第27课 跨世纪的世界格局