高一历史必修1单元复习指导

图片预览

文档简介

本资料来自于资源最齐全的21世纪教育网www.21cnjy.com

高一历史必修1单元复习指导

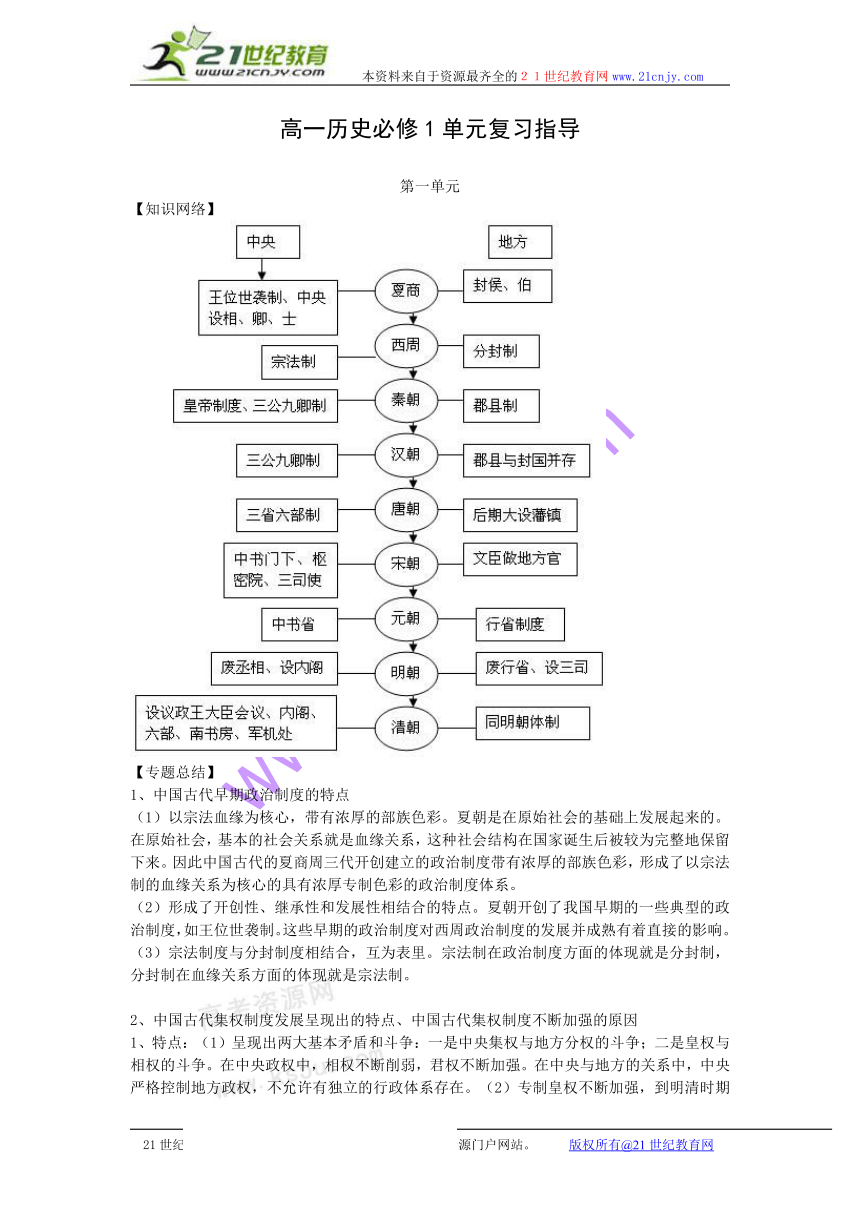

第一单元

【知识网络】

【专题总结】

1、中国古代早期政治制度的特点

(1)以宗法血缘为核心,带有浓厚的部族色彩。夏朝是在原始社会的基础上发展起来的。在原始社会,基本的社会关系就是血缘关系,这种社会结构在国家诞生后被较为完整地保留下来。因此中国古代的夏商周三代开创建立的政治制度带有浓厚的部族色彩,形成了以宗法制的血缘关系为核心的具有浓厚专制色彩的政治制度体系。

(2)形成了开创性、继承性和发展性相结合的特点。夏朝开创了我国早期的一些典型的政治制度,如王位世袭制。这些早期的政治制度对西周政治制度的发展并成熟有着直接的影响。

(3)宗法制度与分封制度相结合,互为表里。宗法制在政治制度方面的体现就是分封制,分封制在血缘关系方面的体现就是宗法制。21世纪教育网

2、中国古代集权制度发展呈现出的特点、中国古代集权制度不断加强的原因

1、特点:(1)呈现出两大基本矛盾和斗争:一是中央集权与地方分权的斗争;二是皇权与相权的斗争。在中央政权中,相权不断削弱,君权不断加强。在中央与地方的关系中,中央严格控制地方政权,不允许有独立的行政体系存在。(2)专制皇权不断加强,到明清时期发展到顶峰。(3)其本质是加强皇权,维护专制统治。

2、原因:(1)处于地主阶级对农民的恐惧,调整内部矛盾,加强对人民的控制。(2)维护封建土地所有制和封建皇权的需要。(3)分散的个体小农经济也需要它来安定社会、兴修水利、抵御周边民族的侵扰等。

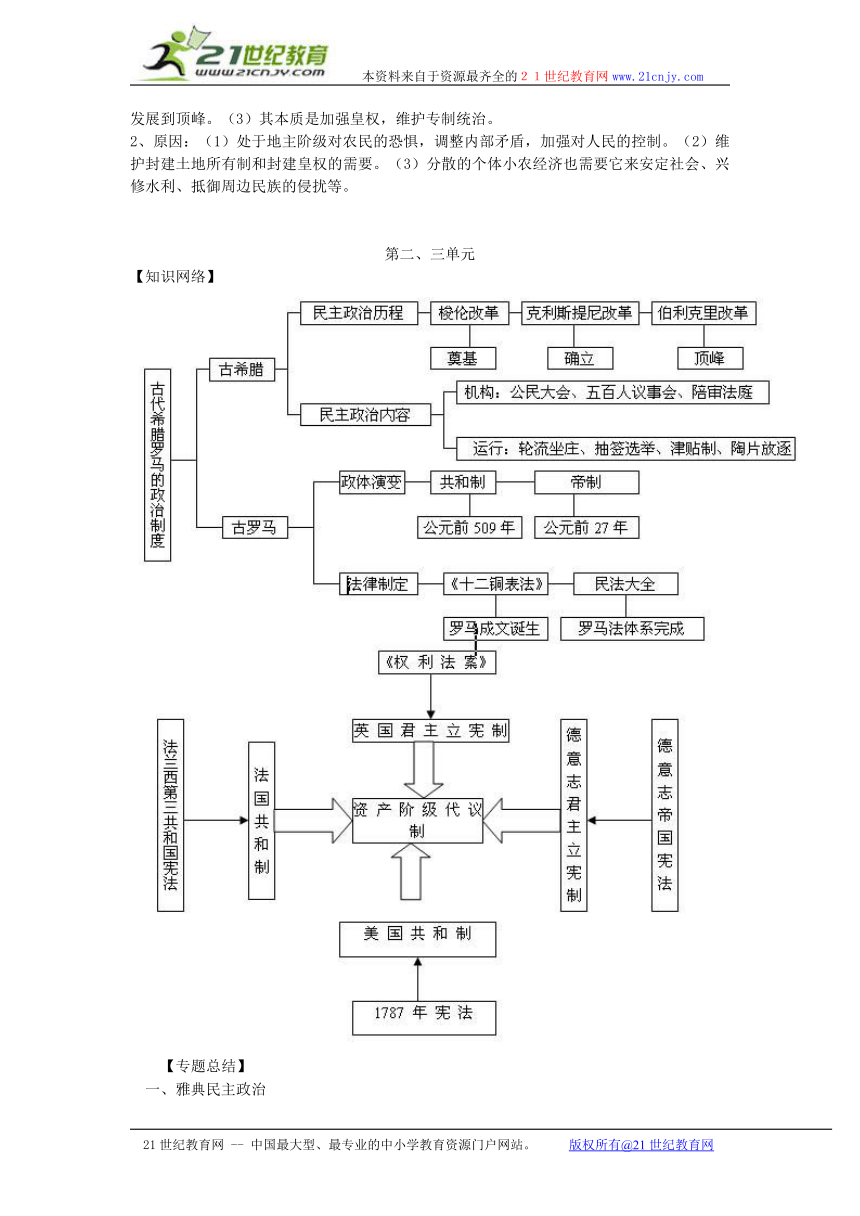

第二、三单元

【知识网络】

【专题总结】

一、雅典民主政治

1、古代希腊民主政治产生的条件

(1)地理条件:山多地狭、宜耕地少、岛屿港湾多、临靠两大古代农业文明发源地,导致多样性:多种经济形态并存,生产、生活方式多样、小国寡民林立(城邦),为古希腊民主政治提供了地理空间。(2)经济条件:工商航海发达:人员流动频繁、血缘淡化、地缘加强、重公平与法则、重个体、重技术,为古希腊民主政治提供了经济基础。

(3)阶级条件:工商业阶级实力强大

(4)政治条件:城邦制度的小国寡民、政体多样、公民政治,小而多样为古希腊民主政治提供了宽松的政治环境。

(5)外部条件:借鉴吸收其他文明成果。21世纪教育网

2、雅典民主政治的特点

(1)经历了民主制度不断完善的过程:梭伦改革奠定基础、克里斯提尼改革正式确立、伯利克里改革达到顶峰。

(2)经历了民主范围不断扩大过程:由血缘世袭到财产、地域为主,由财产等级限制到逐步取消,由贵族共和到公民广泛参与、人民主权、轮番而治

(3)民主制度不断创新:抽签选举、差额选举制,立法、行政、司法分权制的尝试(公民大会最高权力机关、五百人议事会和十将军委员会为行政、陪审法庭为司法)

(4)少数人的民主:以城邦制为基础,适合小国寡民,只属于雅典少数有一定经济能力的成年男性公民。妇女外邦人经济条件差的男性公民则无法享受。

二、罗马法的发展演变过程

1、从习惯法到成文法:公元前5世纪中期,由贵族组成的十人委员会制定的法律,镌刻于十二块铜表上发表,称为《十二铜表法》,它标志着罗马成文法的诞生,在一定程度上限制了贵族特权,保护了平民利益。

2、从公民法到万民法:公元前3世纪中期以前,罗马法律的适用范围仅限于罗马公民,用来调整罗马公民之间的关系,被称为公民法。它具有明显的狭隘性,随着罗马的对外扩张,演变成为适用于罗马统治范围内一切自由民的法律,称为“万民法” 。

3、从零散到形成完整体系:查士丁尼一世在位时成立专门的委员会编纂罗马法,形成了法律汇编,统称为《民法大全》。它标志着罗马法体系的最终完成。

三、近代西方资本主义政治制度

1、美国1787年宪法的主要内容、进步性与局限性

(1)内容: ①立法权归于国会 ②行政权归于总统。 ③司法权:归于联邦法院。

④“分权与制衡”立法权、行政权、司法权权力之间制约达到平衡。

(2) 进步性: ①世界上第一部比较完整的资产阶级成文宪法,奠定了美国政治制度的法律基础;

②西欧的启蒙思想政治学说与美国实际的结合,在整个政治制度史中堪称典范,对以后资本主义国家制度的建立起到示范作用。

③联邦制赋予政府强有力的权力,利于国家的巩固;联邦政府实行三权分立原则,权力之间制约平衡,防止专制独裁,保障了资产阶级民主制度。

④地方自治权与中央政权形成和谐统一的关系,维护国家主权的同时,有利于地方的积极性的调动和创造性的发挥。

⑤体现和维护了独立战争的重大成就,使政府建立在民主原则的基础上,带来美国长期稳定。

(3)局限性:①刚刚独立的美国既要建立强有力的政权以确保独立,又要防止政权走向独裁,所以美国1787年宪法强调三权分立的原则,强调政权的组织形式,没有真正解决人权问题,在印第安人、黑人问题上种族歧视明显,妇女地位低下。 ②以财产多少为划分标准。

2、主要资本主义国家代议制的特点

(1)英国:以君主立宪为主要特征,国王(君主)“统而不治”,只是最高权力的象征;议会拥有立法权,行使国家最高权力;内阁是中央行政机关,内阁首相成为国家政治生活中的最高决策者和领导者。

(2)美国:美国代议制实行典型的三权分立和相互制衡原则。立法、行政、司法三种权力分别由国会、总统、联邦法院执掌,三个部门行使权力时,彼此互相牵制,以达到权力的平衡。

(3)法国:1789年大革命后,民主力量与专制势力进行了长期反复斗争,直到1875年才确立了议会制共和国制度。总统执掌行政权,亦会掌握立法权。

(4)德国:1871年宪法确立了君主立宪政体,但君主是实,立宪是虚,是一种不彻底和不完善的代议制。21世纪教育网

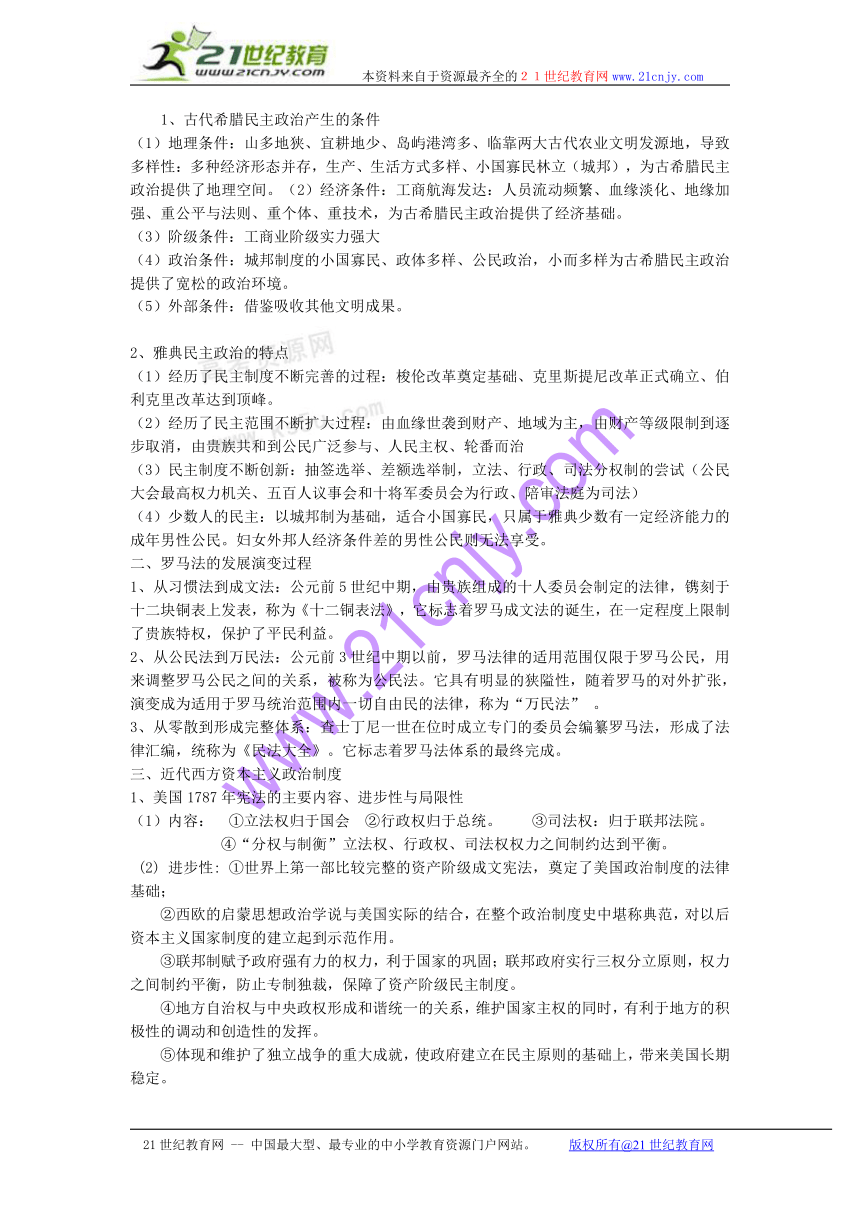

欧美资产阶级代议制的确立与发展 专题复习

【知识结构】

【知识梳理】

(一)英国君主立宪制的确立

(1)君主立宪制的确立

背景:英国资产阶级革命取得胜利

标志:1689年议会颁布《权利法案》

(2)君主立宪制的发展

责任内阁制的形成:

18世纪前期,内阁制开始形成。

1832年议会改革:

背景:工业革命的深入和经济的发展,工业资产阶级迅速壮大。

作用:新兴工业城市代表席位大增,贵族保守势力受到削弱,为日后英国政治、经济和社会改革奠定了基础,保证了英国资本主义更加迅速的发展。

(3)英国君主立宪制度的特点

国王是国家元首,但“统而不治”,游离于党派政治纷争之外,无权废除任何法律;议会是国家权力中心,最高立法机关;内阁首相掌握行政权与立法创议权,事实上成为国家政治生活的最高决策者和领导者。

(二)美国共和制的确立

(1)1787年宪法:

背景:独立初期的美国是邦联制国家,中央政府软弱无力。

内容:阐明了制定联邦宪法的目的和宗旨;对联邦的立法权、行政权和司法权加以说明和规定;对其它立法事项进行了规定;特别提到州和联邦政府的关系;规定了修正案的制定和生效等问题。

评价:积极意义:是世界上第一部比较完整的资产阶级成文宪法,奠定了美国政治制度的法律基础;在美国建立起资产阶级共和制度,保障了资产阶级政治和经济利益,促进了美国资本主义经济的发展;确立了联邦制,既避免了邦联制的松散,又防止了中央权力过于集中;既把各州团结为一个国家,又保留了地方一定程度的自治,有利于地方积极性的调动和创造性的发挥,为美国的长期稳定和发展打下了坚实的基础。

局限性:没有从根本上反映人民的权益,经过几年斗争后作为修正案才补充了人民权利进宪法;它没有废除南方的奴隶制度;留下种族歧视和压迫的烙印;妇女、印第安人、黑人奴隶的选举权被剥夺。

(2)联邦制的权力结构:

中央: 联邦政府分为立法、行政、司法三个相对独立的部门。

地方: 各州可以在不违背宪法的前提下制定自己的宪法和法律,各州政府对本州的政治、经济、财政、文化教育等享有一定的自治权。

(3)原则 中央集权原则、分权制衡原则、民主性原则。

(三)法国共和制和德意志帝国君主立宪制的确立

(1)法兰西第三共和国宪法

内容:立法权属于由参议院和众议院组成的两院制议会。众议院议员由成年男子直接选出,参议员由间接选举产生,参议院有权否决众议院的决议案;宪法规定国家行政大权归于总统。总统是国家元首和军队最高统帅,由参众两院联席会议选出,任期7年,可连选连任。总统有权任命部长等高级官员,经参议院同意有权解散众议院。

意义:与封建君主专制制度、帝制独裁对比,共和体制的确立是历史的进步;随着法国工业资产阶级势力的上升,对法国资本主义的发展起到促进作用。

(2)《德意志帝国宪法》

内容:皇帝掌握国家大权,他是国家元首和军队统帅,有权任免宰相等官员、召集和解散议会和决定外交政策。宰相主持内阁工作,由皇帝任命,只对皇帝负责。议会是立法机构,由联邦议会和帝国议会组成,联邦议会由代表组成,掌握议会实权;帝国议会权力较小。宪法规定德国是联邦制国家。帝国政府掌握军事、外交等大权,各邦则保留了一些自治权。

评价:消极:普鲁士的专制传统在统一后的德意志帝国得以延续,造成了资产阶级民主改革的保守和不彻底。

积极:推动德国进入新的历史发展时期,推动德国资本主义迅速发展,19世纪末,德国跻身世界强国之列。21世纪教育网

【重点探究】

探究点一 美国共和制与英国君主立宪制的异同

相同点:

都是资本主义国家政体,都是资产阶级代议制;都是资产阶级革命胜利后建立的;都巩固了资产阶级革命成果,推动了资本主义民主政治和经济的发展。

不同点:

比较项 英国 美国

政体 议会制君主立宪制 总统制共和制

国家元首及产生方式 国王世袭 总统选民间接选出

国家元首地位 “统而不治”的虚君 掌握实权

政府首脑 首相 总统

政府产生方式 议会产生 总统任命

政府与议会的关系 政府(内阁)由议会产生,对议会负责,受议会监督 政府对总统负责,不对国会负责,行政与立法相互独立,互相制约与监督

国家权力中心 议会 总统

【例1】第二次世界大战期间,英国首相丘吉尔对美国总统罗斯福说:“总统先生,人们关心的是你在何种程度上不经国会批准而能采取行动,而你不必为内阁所困扰。而另一方面,我从不为议会所困扰,但我事事都得与我的内阁商量并获得内阁支持。”以上材料反映出( )

①美国的内阁只对总统负责 ②英国首相必须对内阁负责而不必对议会负责 ③英国内阁阁员必须联合起来集体负责 ④美国总统极其内阁要对国会负责

A.①③④ B.①②③ C.①③ D.①②③④

【解析】比较分析英国和美国政体的不同,英国国家权利中心是议会而美国是总统,故②④错。选C

探究点二 英国君主立宪制与德国君主立宪制的异同

比较项 英国议会制君主立宪制 德国二元制君主立宪制

同 都是君主立宪制

异 元首地位 国王无实权,“统而不治” 皇帝拥有广泛的权力

政府首脑与议会关系 首相和政府(内阁)掌握行政权,对议会负责 宰相主持政府并担任联邦议会议长,但只对皇帝负责,而不对议会负责

议会 国家权力的中心 是立法机构,但无实权

【例2】与英国的君主立宪制相比,德意志的君主立宪制则更多的反映出

A.共和主义色彩 B.自由平等色彩 C.专制主义色彩 D.民主主义色彩

【解析】由于德意志是通过统一方式走上资本主义道路的,因此保留了浓厚的专制主义色彩。 选C

探究点三 法国共和制和德意志帝国君主立宪制的异同

项目 法国共和制 德意志帝国君主立宪制

同 都是近代资产阶级代议制;国会由两院组成,下院选举产生,享有立法权;总统或皇帝是国家元首和军队最高统帅,总揽行政权,有任免官员和解散议会的权力。

异 政体 议会制共和制 二元制君主立宪制

国家元首 总统 皇帝

元首产生方式 国民议会选举产生 世袭

权力中心 议会 皇帝

议会产生方式 参议院由间接选举产生,众议院由普选选出 联邦议会由各邦代表组成;帝国议会由选举产生,但它不能组成代议制的政府

政府首脑与议会关系 总统对议会负责;总统任免官员和解散众议院,须征得参议院的同意 帝国宰相对皇帝负责不对议会负责;皇帝可以直接解散议会

【例3】19世纪七十年代,德、法两国相继颁布了新宪法。两部宪法内容的共同之处是( )

A.国家元首对议会负责 B.国家元首独掌行政大权 C.议会完全行使立法权 D.国家元首任命内阁成员

【解析】法国行政权由总统和内阁掌握,排除B;德国议会和国会行使立法权,排除C;德国皇帝权力很大,排除A。

探究点四 欧美资产阶级代议制的基本特征及其历史作用

(1)基本特征:实行普选制;实现人权自由的原则;政党政治比较突出;议会享有立法权、财政权和行政监督权。

(2)历史作用:体现了资产阶级的意志,从法律上巩固了资产阶级革命和改革的成果,是对封建君主专制体制的否定和取代,成为资产阶级民主政治大厦的顶梁之柱。它有利于欧洲资产阶级民主政治制度的形成;有利于欧洲资本主义经济的发展;有利于调节与缓和社会矛盾,稳定社会秩序;有利于欧洲资本主义最终战胜封建主义;对亚洲及世界其他地区产生了广泛影响。

【例4】代议制在西方政治发展中的主要作用是( )

A.确立了资产阶级的统治 B.防止无产阶级革命的发生

C.彻底消灭封建残余势力 D.维护了劳动人民根本的利益

【解析】代议制否定了封建的等级制度,打破了封建贵族特权,以人民选举代表的方式掌握和行使国家最高权力,从而确立了资产阶级的统治,从根本上维护了资产阶级的政治经济利益。选A

探究点五 人民代表大会制和资产阶级代议制度的联系与区别

(1)联系:两者都是现代国家的管理形式,由选举产生,代表民意来行使国家权力,是公民与国家间的政治纽带。

(2)区别:

制度项目 人民代表大会制度 资产阶级代议制

经济基础 建立在公有制基础上 建立在私有制基础上

权力主体 全体人民 资产阶级

活动原则 民主集中制 分权制衡

根本性质 工人阶级领导的、工农联盟为基础的人民民主专政的社会主义国家的政权组织形式是资产阶级专政的资本主义国家的政权组织形式

第四单元

【知识网络】

【专题总结】

一、列强对中国的侵略

1、发动侵略战争:鸦片战争-第二次鸦片战争-甲午中日战争-八国联军侵华战争-日本全面侵华战争。21世纪教育网

2、强签不平等条约:《南京条约》《五口通商章程》《虎门条约》《望厦条约》《黄埔条约》使中国开始沦为半殖民地半封建化社会──《天津条约》、《北京条约》使中国半殖民地半封建化的程度加深──《马关条约》使中国半殖民地半封建化的程度大大加深──《辛丑条约》使中国完全陷入半殖民地半封建社会的深渊。

3、割占中国领土:《南京条约》英国割占香港岛──《北京条约》英国割占九龙司地方一区──《马关条约》日本割占台湾、澎湖列岛及其附属岛屿。

4、镇压中国革命:镇压太平天国运动──镇压义和团运动

二、中国近代民主革命的历程

1、民主革命的基本历程:太平天国运动-辛亥革命-五四运动-国民大革命-土地革命-抗日战争-解放战争。

2、民主革命纲领的演变:天国方案-资产积极共和国方案-社会主义方案。

3、国共关系的变化:中国国民党一大的召开-国共合作实现-国民大革命发展、北伐战争-国共合作破裂-中共发动武装起义、走上“工农武装割据”的道路-日本发动全面侵华战争-国共再次合作,建立抗日民族统一战线-抗日战争取得胜利-国民党发动内战-国共关系再次破裂。

第五、八单元

【知识网络】

【专题总结】21世纪教育网

1、19世纪到20世纪初,国际社会主义运动曲折发展情况

(1)空想社会主义时期(19世纪初期-1848年科学社会主义诞生):这一时期国际社会主义运动的主要内容有:法国的圣西门、傅立叶和英国的欧文的空想社会主义、三大工人运动等。

(2)科学社会主义创立但未实现即尚未建立社会主义制度的时期(19世纪40年代马克思主义诞生──1917年俄国十月社会主义革命前):工业革命和资本主义的发展为马克思主义的诞生提供了社会经济条件和阶级基础。这一时期国际社会主义运动的主要内容有:马克思主义的诞生、巴黎公社革命等。马克思主义主要包括马克思主义哲学、政治经济学和科学社会主义;巴黎公社丰富和发展了马克思主义理论。

(3)科学社会主义在一国实践成功,科学社会主义有理论发展到社会制度的实践的时期(从1917年俄国十月革命及其胜利开始):主要事件是俄国十月社会主义革命的胜利。十月革命的胜利提出了社会主义可以在资本主义体系的薄弱环节首先获得突破的理论,标志着马克思主义发展到列宁主义的新阶段。

2、两极对峙格局的形成与终结

(1) 二战后期形成的以美、苏为主导的雅尔塔体系奠定了战后世界两极格局的框架。

(2)二战后美国为稳定资本主义、遏制共产主义,以“冷战”为主要手段对抗苏联等社会主义国家。

(3) 二战后,随着社会主义力量的壮大,形成以苏联为核心的与资本主义阵营相抗衡的社会主义阵营;联合东欧社会主义国家组织华约组织,对抗以美国为首的北约组织,两极对峙格局最终形成。

(4)20世纪80年代以来的东欧剧变使两极格局出现动摇;1991年苏联因争霸和自身存在的问题而解体,两极格局结束。

3、世界格局的多极化趋势

(1)西欧随着经济一体化进程的发展,增强了同美苏抗衡的实力,对美国的版权地位和两极格局提出了严峻的挑战。

(2)日本的崛起,使资本主义世界经济出现了多极化趋势,这既是对美国霸权的挑战,也是对两极政治格局的冲击。

(3)伴随着不结盟运动的兴起,第三世界国家以独立的政治力量登上了国际政治舞台,开始改变由超级大国决定国际事务的局面。

(4)新中国成立后,一步步跨出国门,走向世界,在国际上的地位和作用不断增强。

(5) 两极格局解体后,各种力量重新分化组合,呈现出“一超多强”的局面,多极化趋势进一步发展。

第六、七单元

【知识网络】

【专题总结】

1、建国后我国民主政治建设的历程及概况

(1)新中国成立初期,初步建立了社会主义的民主政治制度,主要有:人民代表大会制度,中国共产党领导的多党合作和政治协商制度,民族区域自治制度。

(2)文革时期,民主法制遭到空前的践踏。党政机关、工厂、学校等遭受冲击,很多人遭受无端迫害,全国人大连续十年没有召开,公检法无法正常工作。

(3)十一届三中全会后,形成了中国特色社会主义法律体系;完善了人民代表大会制度和国家领导体制;逐步建立了村民民主自治制度,推进了农村的民主制度建设;提出“长期共存,互相监督,肝胆相照,荣辱与共”的方针,进一步完善了中国特色的政党制度;民族区域自治制度健全发展。

2、具有中国特色的民主政治概述

中华人民共和国的成立,形成了具有中国特色的民主政治:建立并不断完善了人民代表大会制度、中国共产党领导的多党合作和政治协商制度、民族区域自治制度等。

(1)中国共产党领导下的多党合作与政治协商制度的确立和发展历程

①民主革命时期,中国共产党与各民主党派团结合作、共同反对国民党专制独裁,打下合作基础。②1949年举行中国人民政治协商会议,初步建立共产党领导的多党合作和政治协商制度,代行全国人大职能。

③1954年全国人民代表大会召开,人民政协代行人大职能结束,作为人民民主统一战线组织继续存在,行使政治协商、民主监督和参政议政的职能。

④1956年中共提出“长期共存,互相监督”八字方针,标志着共产党领导的多党合作和政治协商制度发展到一个新阶段

⑤1966年-1976年,政治协商制度遭破坏。

⑥1982年,中共提出“长期共存,互相监督,肝胆相照,荣辱与共”方针,人民政协迎来新的春天。

(2)人民代表大会制度的建立、发展与完善

①1949年,中国人民政治协商会议召开,代行全国人民代表大会的职权。制定《共同纲领》(临时宪法)。

②1954年第一届全国人大召开,制定《中华人民共和国宪法》──从法律上确立了人民代表大会制度。高考资源网

③1967年-1976年人民代表大会制度建设陷于停顿。

④新时期,人民代表大会制度不断发展 完善,积极推动社会主义民主与法制建设。

3、中华人民共和国各个阶段的外交政策

(1)50年代(新中国成立初):①特点:“一边倒”。②原因:二战后世界形成了资本主义和社会主义两大阵营,以美国为首的帝国主义国家对华采取政治上不承认,经济上封锁禁运,军事上包围威胁,外交上孤立的政策。③作用:中国坚定地站在社会主义阵营一边,先后与苏联等17国建交,从而使新中国在保卫胜利果实,维护独立与主权斗争中不致于孤立。

(2)20世纪70年代:①特点:扩大外交,改善与美国等资本主义国家的关系。②原因:美苏争霸,美国处于守势,苏联陈兵边境给中国造成巨大压力,中美双方都有改善关系的要求。③作用:中日、中美关系正常化,促使中国同更多西方国家建交,扩大了世界影响。

(3)80年代起:①特点:反对霸权主义,维护世界和平。②原因:美苏关系缓和,第三世界发展壮大等国际形势的发展需要;十一届三中全会后实行改革开放政策;国内社会主义建设的需要。③作用:我国同周边国家建立了友好关系,赢得了和平稳定的国际环境,在国际舞台上,中国已经成为举足轻重的力量。同时,广泛的外交活动促进了我国经济的飞速发展。

www.

21世纪教育网 -- 中国最大型、最专业的中小学教育资源门户网站。 版权所有@21世纪教育网

高一历史必修1单元复习指导

第一单元

【知识网络】

【专题总结】

1、中国古代早期政治制度的特点

(1)以宗法血缘为核心,带有浓厚的部族色彩。夏朝是在原始社会的基础上发展起来的。在原始社会,基本的社会关系就是血缘关系,这种社会结构在国家诞生后被较为完整地保留下来。因此中国古代的夏商周三代开创建立的政治制度带有浓厚的部族色彩,形成了以宗法制的血缘关系为核心的具有浓厚专制色彩的政治制度体系。

(2)形成了开创性、继承性和发展性相结合的特点。夏朝开创了我国早期的一些典型的政治制度,如王位世袭制。这些早期的政治制度对西周政治制度的发展并成熟有着直接的影响。

(3)宗法制度与分封制度相结合,互为表里。宗法制在政治制度方面的体现就是分封制,分封制在血缘关系方面的体现就是宗法制。21世纪教育网

2、中国古代集权制度发展呈现出的特点、中国古代集权制度不断加强的原因

1、特点:(1)呈现出两大基本矛盾和斗争:一是中央集权与地方分权的斗争;二是皇权与相权的斗争。在中央政权中,相权不断削弱,君权不断加强。在中央与地方的关系中,中央严格控制地方政权,不允许有独立的行政体系存在。(2)专制皇权不断加强,到明清时期发展到顶峰。(3)其本质是加强皇权,维护专制统治。

2、原因:(1)处于地主阶级对农民的恐惧,调整内部矛盾,加强对人民的控制。(2)维护封建土地所有制和封建皇权的需要。(3)分散的个体小农经济也需要它来安定社会、兴修水利、抵御周边民族的侵扰等。

第二、三单元

【知识网络】

【专题总结】

一、雅典民主政治

1、古代希腊民主政治产生的条件

(1)地理条件:山多地狭、宜耕地少、岛屿港湾多、临靠两大古代农业文明发源地,导致多样性:多种经济形态并存,生产、生活方式多样、小国寡民林立(城邦),为古希腊民主政治提供了地理空间。(2)经济条件:工商航海发达:人员流动频繁、血缘淡化、地缘加强、重公平与法则、重个体、重技术,为古希腊民主政治提供了经济基础。

(3)阶级条件:工商业阶级实力强大

(4)政治条件:城邦制度的小国寡民、政体多样、公民政治,小而多样为古希腊民主政治提供了宽松的政治环境。

(5)外部条件:借鉴吸收其他文明成果。21世纪教育网

2、雅典民主政治的特点

(1)经历了民主制度不断完善的过程:梭伦改革奠定基础、克里斯提尼改革正式确立、伯利克里改革达到顶峰。

(2)经历了民主范围不断扩大过程:由血缘世袭到财产、地域为主,由财产等级限制到逐步取消,由贵族共和到公民广泛参与、人民主权、轮番而治

(3)民主制度不断创新:抽签选举、差额选举制,立法、行政、司法分权制的尝试(公民大会最高权力机关、五百人议事会和十将军委员会为行政、陪审法庭为司法)

(4)少数人的民主:以城邦制为基础,适合小国寡民,只属于雅典少数有一定经济能力的成年男性公民。妇女外邦人经济条件差的男性公民则无法享受。

二、罗马法的发展演变过程

1、从习惯法到成文法:公元前5世纪中期,由贵族组成的十人委员会制定的法律,镌刻于十二块铜表上发表,称为《十二铜表法》,它标志着罗马成文法的诞生,在一定程度上限制了贵族特权,保护了平民利益。

2、从公民法到万民法:公元前3世纪中期以前,罗马法律的适用范围仅限于罗马公民,用来调整罗马公民之间的关系,被称为公民法。它具有明显的狭隘性,随着罗马的对外扩张,演变成为适用于罗马统治范围内一切自由民的法律,称为“万民法” 。

3、从零散到形成完整体系:查士丁尼一世在位时成立专门的委员会编纂罗马法,形成了法律汇编,统称为《民法大全》。它标志着罗马法体系的最终完成。

三、近代西方资本主义政治制度

1、美国1787年宪法的主要内容、进步性与局限性

(1)内容: ①立法权归于国会 ②行政权归于总统。 ③司法权:归于联邦法院。

④“分权与制衡”立法权、行政权、司法权权力之间制约达到平衡。

(2) 进步性: ①世界上第一部比较完整的资产阶级成文宪法,奠定了美国政治制度的法律基础;

②西欧的启蒙思想政治学说与美国实际的结合,在整个政治制度史中堪称典范,对以后资本主义国家制度的建立起到示范作用。

③联邦制赋予政府强有力的权力,利于国家的巩固;联邦政府实行三权分立原则,权力之间制约平衡,防止专制独裁,保障了资产阶级民主制度。

④地方自治权与中央政权形成和谐统一的关系,维护国家主权的同时,有利于地方的积极性的调动和创造性的发挥。

⑤体现和维护了独立战争的重大成就,使政府建立在民主原则的基础上,带来美国长期稳定。

(3)局限性:①刚刚独立的美国既要建立强有力的政权以确保独立,又要防止政权走向独裁,所以美国1787年宪法强调三权分立的原则,强调政权的组织形式,没有真正解决人权问题,在印第安人、黑人问题上种族歧视明显,妇女地位低下。 ②以财产多少为划分标准。

2、主要资本主义国家代议制的特点

(1)英国:以君主立宪为主要特征,国王(君主)“统而不治”,只是最高权力的象征;议会拥有立法权,行使国家最高权力;内阁是中央行政机关,内阁首相成为国家政治生活中的最高决策者和领导者。

(2)美国:美国代议制实行典型的三权分立和相互制衡原则。立法、行政、司法三种权力分别由国会、总统、联邦法院执掌,三个部门行使权力时,彼此互相牵制,以达到权力的平衡。

(3)法国:1789年大革命后,民主力量与专制势力进行了长期反复斗争,直到1875年才确立了议会制共和国制度。总统执掌行政权,亦会掌握立法权。

(4)德国:1871年宪法确立了君主立宪政体,但君主是实,立宪是虚,是一种不彻底和不完善的代议制。21世纪教育网

欧美资产阶级代议制的确立与发展 专题复习

【知识结构】

【知识梳理】

(一)英国君主立宪制的确立

(1)君主立宪制的确立

背景:英国资产阶级革命取得胜利

标志:1689年议会颁布《权利法案》

(2)君主立宪制的发展

责任内阁制的形成:

18世纪前期,内阁制开始形成。

1832年议会改革:

背景:工业革命的深入和经济的发展,工业资产阶级迅速壮大。

作用:新兴工业城市代表席位大增,贵族保守势力受到削弱,为日后英国政治、经济和社会改革奠定了基础,保证了英国资本主义更加迅速的发展。

(3)英国君主立宪制度的特点

国王是国家元首,但“统而不治”,游离于党派政治纷争之外,无权废除任何法律;议会是国家权力中心,最高立法机关;内阁首相掌握行政权与立法创议权,事实上成为国家政治生活的最高决策者和领导者。

(二)美国共和制的确立

(1)1787年宪法:

背景:独立初期的美国是邦联制国家,中央政府软弱无力。

内容:阐明了制定联邦宪法的目的和宗旨;对联邦的立法权、行政权和司法权加以说明和规定;对其它立法事项进行了规定;特别提到州和联邦政府的关系;规定了修正案的制定和生效等问题。

评价:积极意义:是世界上第一部比较完整的资产阶级成文宪法,奠定了美国政治制度的法律基础;在美国建立起资产阶级共和制度,保障了资产阶级政治和经济利益,促进了美国资本主义经济的发展;确立了联邦制,既避免了邦联制的松散,又防止了中央权力过于集中;既把各州团结为一个国家,又保留了地方一定程度的自治,有利于地方积极性的调动和创造性的发挥,为美国的长期稳定和发展打下了坚实的基础。

局限性:没有从根本上反映人民的权益,经过几年斗争后作为修正案才补充了人民权利进宪法;它没有废除南方的奴隶制度;留下种族歧视和压迫的烙印;妇女、印第安人、黑人奴隶的选举权被剥夺。

(2)联邦制的权力结构:

中央: 联邦政府分为立法、行政、司法三个相对独立的部门。

地方: 各州可以在不违背宪法的前提下制定自己的宪法和法律,各州政府对本州的政治、经济、财政、文化教育等享有一定的自治权。

(3)原则 中央集权原则、分权制衡原则、民主性原则。

(三)法国共和制和德意志帝国君主立宪制的确立

(1)法兰西第三共和国宪法

内容:立法权属于由参议院和众议院组成的两院制议会。众议院议员由成年男子直接选出,参议员由间接选举产生,参议院有权否决众议院的决议案;宪法规定国家行政大权归于总统。总统是国家元首和军队最高统帅,由参众两院联席会议选出,任期7年,可连选连任。总统有权任命部长等高级官员,经参议院同意有权解散众议院。

意义:与封建君主专制制度、帝制独裁对比,共和体制的确立是历史的进步;随着法国工业资产阶级势力的上升,对法国资本主义的发展起到促进作用。

(2)《德意志帝国宪法》

内容:皇帝掌握国家大权,他是国家元首和军队统帅,有权任免宰相等官员、召集和解散议会和决定外交政策。宰相主持内阁工作,由皇帝任命,只对皇帝负责。议会是立法机构,由联邦议会和帝国议会组成,联邦议会由代表组成,掌握议会实权;帝国议会权力较小。宪法规定德国是联邦制国家。帝国政府掌握军事、外交等大权,各邦则保留了一些自治权。

评价:消极:普鲁士的专制传统在统一后的德意志帝国得以延续,造成了资产阶级民主改革的保守和不彻底。

积极:推动德国进入新的历史发展时期,推动德国资本主义迅速发展,19世纪末,德国跻身世界强国之列。21世纪教育网

【重点探究】

探究点一 美国共和制与英国君主立宪制的异同

相同点:

都是资本主义国家政体,都是资产阶级代议制;都是资产阶级革命胜利后建立的;都巩固了资产阶级革命成果,推动了资本主义民主政治和经济的发展。

不同点:

比较项 英国 美国

政体 议会制君主立宪制 总统制共和制

国家元首及产生方式 国王世袭 总统选民间接选出

国家元首地位 “统而不治”的虚君 掌握实权

政府首脑 首相 总统

政府产生方式 议会产生 总统任命

政府与议会的关系 政府(内阁)由议会产生,对议会负责,受议会监督 政府对总统负责,不对国会负责,行政与立法相互独立,互相制约与监督

国家权力中心 议会 总统

【例1】第二次世界大战期间,英国首相丘吉尔对美国总统罗斯福说:“总统先生,人们关心的是你在何种程度上不经国会批准而能采取行动,而你不必为内阁所困扰。而另一方面,我从不为议会所困扰,但我事事都得与我的内阁商量并获得内阁支持。”以上材料反映出( )

①美国的内阁只对总统负责 ②英国首相必须对内阁负责而不必对议会负责 ③英国内阁阁员必须联合起来集体负责 ④美国总统极其内阁要对国会负责

A.①③④ B.①②③ C.①③ D.①②③④

【解析】比较分析英国和美国政体的不同,英国国家权利中心是议会而美国是总统,故②④错。选C

探究点二 英国君主立宪制与德国君主立宪制的异同

比较项 英国议会制君主立宪制 德国二元制君主立宪制

同 都是君主立宪制

异 元首地位 国王无实权,“统而不治” 皇帝拥有广泛的权力

政府首脑与议会关系 首相和政府(内阁)掌握行政权,对议会负责 宰相主持政府并担任联邦议会议长,但只对皇帝负责,而不对议会负责

议会 国家权力的中心 是立法机构,但无实权

【例2】与英国的君主立宪制相比,德意志的君主立宪制则更多的反映出

A.共和主义色彩 B.自由平等色彩 C.专制主义色彩 D.民主主义色彩

【解析】由于德意志是通过统一方式走上资本主义道路的,因此保留了浓厚的专制主义色彩。 选C

探究点三 法国共和制和德意志帝国君主立宪制的异同

项目 法国共和制 德意志帝国君主立宪制

同 都是近代资产阶级代议制;国会由两院组成,下院选举产生,享有立法权;总统或皇帝是国家元首和军队最高统帅,总揽行政权,有任免官员和解散议会的权力。

异 政体 议会制共和制 二元制君主立宪制

国家元首 总统 皇帝

元首产生方式 国民议会选举产生 世袭

权力中心 议会 皇帝

议会产生方式 参议院由间接选举产生,众议院由普选选出 联邦议会由各邦代表组成;帝国议会由选举产生,但它不能组成代议制的政府

政府首脑与议会关系 总统对议会负责;总统任免官员和解散众议院,须征得参议院的同意 帝国宰相对皇帝负责不对议会负责;皇帝可以直接解散议会

【例3】19世纪七十年代,德、法两国相继颁布了新宪法。两部宪法内容的共同之处是( )

A.国家元首对议会负责 B.国家元首独掌行政大权 C.议会完全行使立法权 D.国家元首任命内阁成员

【解析】法国行政权由总统和内阁掌握,排除B;德国议会和国会行使立法权,排除C;德国皇帝权力很大,排除A。

探究点四 欧美资产阶级代议制的基本特征及其历史作用

(1)基本特征:实行普选制;实现人权自由的原则;政党政治比较突出;议会享有立法权、财政权和行政监督权。

(2)历史作用:体现了资产阶级的意志,从法律上巩固了资产阶级革命和改革的成果,是对封建君主专制体制的否定和取代,成为资产阶级民主政治大厦的顶梁之柱。它有利于欧洲资产阶级民主政治制度的形成;有利于欧洲资本主义经济的发展;有利于调节与缓和社会矛盾,稳定社会秩序;有利于欧洲资本主义最终战胜封建主义;对亚洲及世界其他地区产生了广泛影响。

【例4】代议制在西方政治发展中的主要作用是( )

A.确立了资产阶级的统治 B.防止无产阶级革命的发生

C.彻底消灭封建残余势力 D.维护了劳动人民根本的利益

【解析】代议制否定了封建的等级制度,打破了封建贵族特权,以人民选举代表的方式掌握和行使国家最高权力,从而确立了资产阶级的统治,从根本上维护了资产阶级的政治经济利益。选A

探究点五 人民代表大会制和资产阶级代议制度的联系与区别

(1)联系:两者都是现代国家的管理形式,由选举产生,代表民意来行使国家权力,是公民与国家间的政治纽带。

(2)区别:

制度项目 人民代表大会制度 资产阶级代议制

经济基础 建立在公有制基础上 建立在私有制基础上

权力主体 全体人民 资产阶级

活动原则 民主集中制 分权制衡

根本性质 工人阶级领导的、工农联盟为基础的人民民主专政的社会主义国家的政权组织形式是资产阶级专政的资本主义国家的政权组织形式

第四单元

【知识网络】

【专题总结】

一、列强对中国的侵略

1、发动侵略战争:鸦片战争-第二次鸦片战争-甲午中日战争-八国联军侵华战争-日本全面侵华战争。21世纪教育网

2、强签不平等条约:《南京条约》《五口通商章程》《虎门条约》《望厦条约》《黄埔条约》使中国开始沦为半殖民地半封建化社会──《天津条约》、《北京条约》使中国半殖民地半封建化的程度加深──《马关条约》使中国半殖民地半封建化的程度大大加深──《辛丑条约》使中国完全陷入半殖民地半封建社会的深渊。

3、割占中国领土:《南京条约》英国割占香港岛──《北京条约》英国割占九龙司地方一区──《马关条约》日本割占台湾、澎湖列岛及其附属岛屿。

4、镇压中国革命:镇压太平天国运动──镇压义和团运动

二、中国近代民主革命的历程

1、民主革命的基本历程:太平天国运动-辛亥革命-五四运动-国民大革命-土地革命-抗日战争-解放战争。

2、民主革命纲领的演变:天国方案-资产积极共和国方案-社会主义方案。

3、国共关系的变化:中国国民党一大的召开-国共合作实现-国民大革命发展、北伐战争-国共合作破裂-中共发动武装起义、走上“工农武装割据”的道路-日本发动全面侵华战争-国共再次合作,建立抗日民族统一战线-抗日战争取得胜利-国民党发动内战-国共关系再次破裂。

第五、八单元

【知识网络】

【专题总结】21世纪教育网

1、19世纪到20世纪初,国际社会主义运动曲折发展情况

(1)空想社会主义时期(19世纪初期-1848年科学社会主义诞生):这一时期国际社会主义运动的主要内容有:法国的圣西门、傅立叶和英国的欧文的空想社会主义、三大工人运动等。

(2)科学社会主义创立但未实现即尚未建立社会主义制度的时期(19世纪40年代马克思主义诞生──1917年俄国十月社会主义革命前):工业革命和资本主义的发展为马克思主义的诞生提供了社会经济条件和阶级基础。这一时期国际社会主义运动的主要内容有:马克思主义的诞生、巴黎公社革命等。马克思主义主要包括马克思主义哲学、政治经济学和科学社会主义;巴黎公社丰富和发展了马克思主义理论。

(3)科学社会主义在一国实践成功,科学社会主义有理论发展到社会制度的实践的时期(从1917年俄国十月革命及其胜利开始):主要事件是俄国十月社会主义革命的胜利。十月革命的胜利提出了社会主义可以在资本主义体系的薄弱环节首先获得突破的理论,标志着马克思主义发展到列宁主义的新阶段。

2、两极对峙格局的形成与终结

(1) 二战后期形成的以美、苏为主导的雅尔塔体系奠定了战后世界两极格局的框架。

(2)二战后美国为稳定资本主义、遏制共产主义,以“冷战”为主要手段对抗苏联等社会主义国家。

(3) 二战后,随着社会主义力量的壮大,形成以苏联为核心的与资本主义阵营相抗衡的社会主义阵营;联合东欧社会主义国家组织华约组织,对抗以美国为首的北约组织,两极对峙格局最终形成。

(4)20世纪80年代以来的东欧剧变使两极格局出现动摇;1991年苏联因争霸和自身存在的问题而解体,两极格局结束。

3、世界格局的多极化趋势

(1)西欧随着经济一体化进程的发展,增强了同美苏抗衡的实力,对美国的版权地位和两极格局提出了严峻的挑战。

(2)日本的崛起,使资本主义世界经济出现了多极化趋势,这既是对美国霸权的挑战,也是对两极政治格局的冲击。

(3)伴随着不结盟运动的兴起,第三世界国家以独立的政治力量登上了国际政治舞台,开始改变由超级大国决定国际事务的局面。

(4)新中国成立后,一步步跨出国门,走向世界,在国际上的地位和作用不断增强。

(5) 两极格局解体后,各种力量重新分化组合,呈现出“一超多强”的局面,多极化趋势进一步发展。

第六、七单元

【知识网络】

【专题总结】

1、建国后我国民主政治建设的历程及概况

(1)新中国成立初期,初步建立了社会主义的民主政治制度,主要有:人民代表大会制度,中国共产党领导的多党合作和政治协商制度,民族区域自治制度。

(2)文革时期,民主法制遭到空前的践踏。党政机关、工厂、学校等遭受冲击,很多人遭受无端迫害,全国人大连续十年没有召开,公检法无法正常工作。

(3)十一届三中全会后,形成了中国特色社会主义法律体系;完善了人民代表大会制度和国家领导体制;逐步建立了村民民主自治制度,推进了农村的民主制度建设;提出“长期共存,互相监督,肝胆相照,荣辱与共”的方针,进一步完善了中国特色的政党制度;民族区域自治制度健全发展。

2、具有中国特色的民主政治概述

中华人民共和国的成立,形成了具有中国特色的民主政治:建立并不断完善了人民代表大会制度、中国共产党领导的多党合作和政治协商制度、民族区域自治制度等。

(1)中国共产党领导下的多党合作与政治协商制度的确立和发展历程

①民主革命时期,中国共产党与各民主党派团结合作、共同反对国民党专制独裁,打下合作基础。②1949年举行中国人民政治协商会议,初步建立共产党领导的多党合作和政治协商制度,代行全国人大职能。

③1954年全国人民代表大会召开,人民政协代行人大职能结束,作为人民民主统一战线组织继续存在,行使政治协商、民主监督和参政议政的职能。

④1956年中共提出“长期共存,互相监督”八字方针,标志着共产党领导的多党合作和政治协商制度发展到一个新阶段

⑤1966年-1976年,政治协商制度遭破坏。

⑥1982年,中共提出“长期共存,互相监督,肝胆相照,荣辱与共”方针,人民政协迎来新的春天。

(2)人民代表大会制度的建立、发展与完善

①1949年,中国人民政治协商会议召开,代行全国人民代表大会的职权。制定《共同纲领》(临时宪法)。

②1954年第一届全国人大召开,制定《中华人民共和国宪法》──从法律上确立了人民代表大会制度。高考资源网

③1967年-1976年人民代表大会制度建设陷于停顿。

④新时期,人民代表大会制度不断发展 完善,积极推动社会主义民主与法制建设。

3、中华人民共和国各个阶段的外交政策

(1)50年代(新中国成立初):①特点:“一边倒”。②原因:二战后世界形成了资本主义和社会主义两大阵营,以美国为首的帝国主义国家对华采取政治上不承认,经济上封锁禁运,军事上包围威胁,外交上孤立的政策。③作用:中国坚定地站在社会主义阵营一边,先后与苏联等17国建交,从而使新中国在保卫胜利果实,维护独立与主权斗争中不致于孤立。

(2)20世纪70年代:①特点:扩大外交,改善与美国等资本主义国家的关系。②原因:美苏争霸,美国处于守势,苏联陈兵边境给中国造成巨大压力,中美双方都有改善关系的要求。③作用:中日、中美关系正常化,促使中国同更多西方国家建交,扩大了世界影响。

(3)80年代起:①特点:反对霸权主义,维护世界和平。②原因:美苏关系缓和,第三世界发展壮大等国际形势的发展需要;十一届三中全会后实行改革开放政策;国内社会主义建设的需要。③作用:我国同周边国家建立了友好关系,赢得了和平稳定的国际环境,在国际舞台上,中国已经成为举足轻重的力量。同时,广泛的外交活动促进了我国经济的飞速发展。

www.

21世纪教育网 -- 中国最大型、最专业的中小学教育资源门户网站。 版权所有@21世纪教育网

同课章节目录

- 第一单元 中国古代的中央集权制度

- 第1课 夏商制度与西周封建

- 第2课 大一统与秦朝中央集权制度的确立

- 第3课 古代政治制度的成熟

- 第4课 专制集权的不断加强

- 第二单元 古希腊和古罗马的政治制度

- 第5课 爱琴文明与古希腊城邦制度

- 第6课 雅典城邦的民主政治

- 第7课 古罗马的政制与法律

- 第三单元 近代西方资本主义政体的建立

- 第8课 英国的制度创新

- 第9课 北美大陆上的新体制

- 第10课 欧洲大陆的政体改革

- 第四单元 内忧外患与中华民族的奋起

- 第12课 鸦片战争

- 第13课 太平天国运动

- 第14课 从中日甲午战争到八国联军侵华

- 第15课 辛亥革命

- 第16课 五四爱国运动

- 第五单元 马克思主义的产生、发展与中国新民主主义革命

- 第18课 马克思主义的诞生

- 第19课 俄国十月社会主义革命

- 第20课 新民主主义革命与中国共产党

- 第六单元 中国社会主义的政治建设与祖国统一

- 第21课 新中国的政治建设

- 第22课 社会主义政治建设的曲折发展

- 第23课 祖国统一的历史潮流

- 第七单元 复杂多样的当代世界

- 第24课 两极对峙格局的形成

- 第25课 世界多极化趋势

- 第26课 屹立于世界民族之林———新中国外交

- 第27课 跨世纪的世界格局