人民版必修一专题一第3课教学案 君主专制政体的演进与强化

文档属性

| 名称 | 人民版必修一专题一第3课教学案 君主专制政体的演进与强化 |

|

|

| 格式 | rar | ||

| 文件大小 | 29.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人民版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2009-07-23 14:23:00 | ||

图片预览

文档简介

本资料来自于资源最齐全的21世纪教育网www.21cnjy.com

第3课 君主专制政体的演进与强化

知能界面

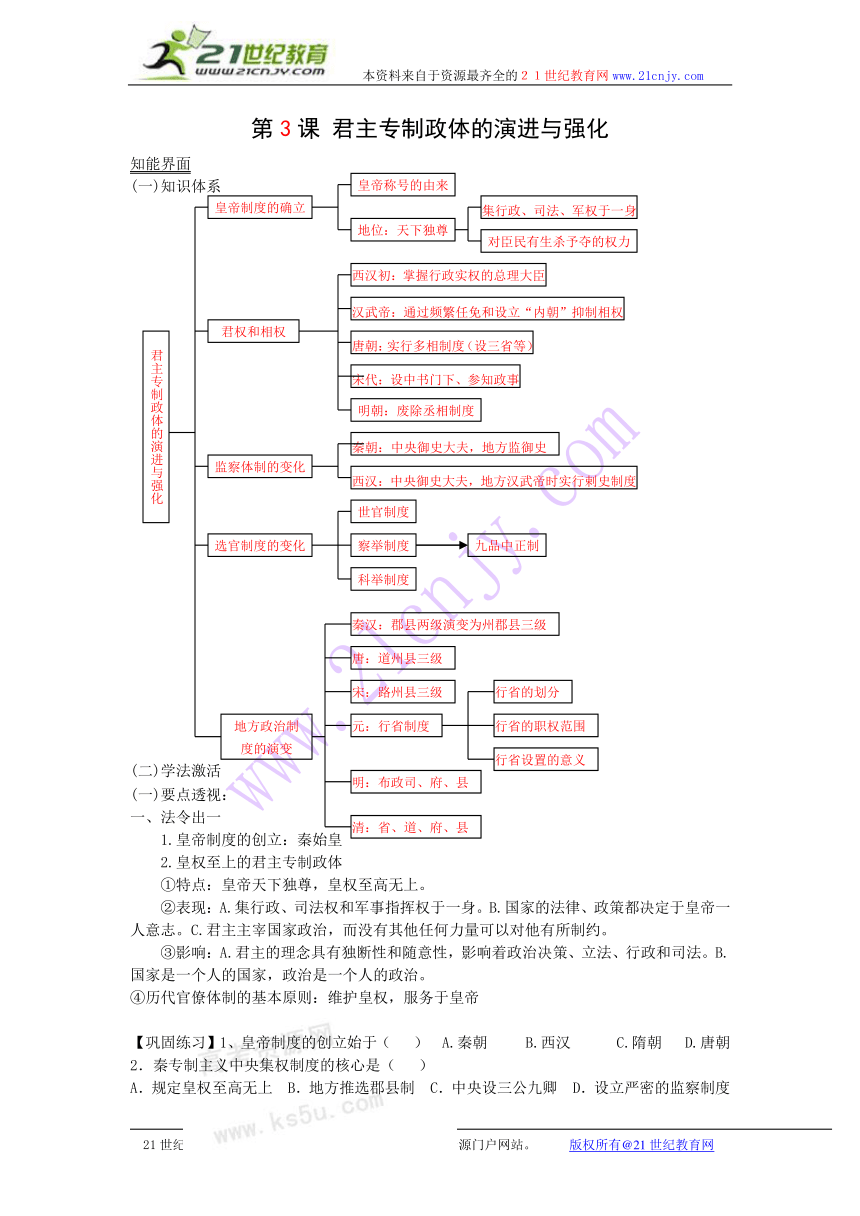

(一)知识体系

(二)学法激活

(一)要点透视:

一、法令出一

1.皇帝制度的创立:秦始皇

2.皇权至上的君主专制政体

①特点:皇帝天下独尊,皇权至高无上。

②表现:A.集行政、司法权和军事指挥权于一身。B.国家的法律、政策都决定于皇帝一人意志。C.君主主宰国家政治,而没有其他任何力量可以对他有所制约。

③影响:A.君主的理念具有独断性和随意性,影响着政治决策、立法、行政和司法。B.国家是一个人的国家,政治是一个人的政治。

④历代官僚体制的基本原则:维护皇权,服务于皇帝21世纪教育网

【巩固练习】1、皇帝制度的创立始于( ) A.秦朝 B.西汉 C.隋朝 D.唐朝

2.秦专制主义中央集权制度的核心是( )

A.规定皇权至高无上 B.地方推选郡县制 C.中央设三公九卿 D.设立严密的监察制度

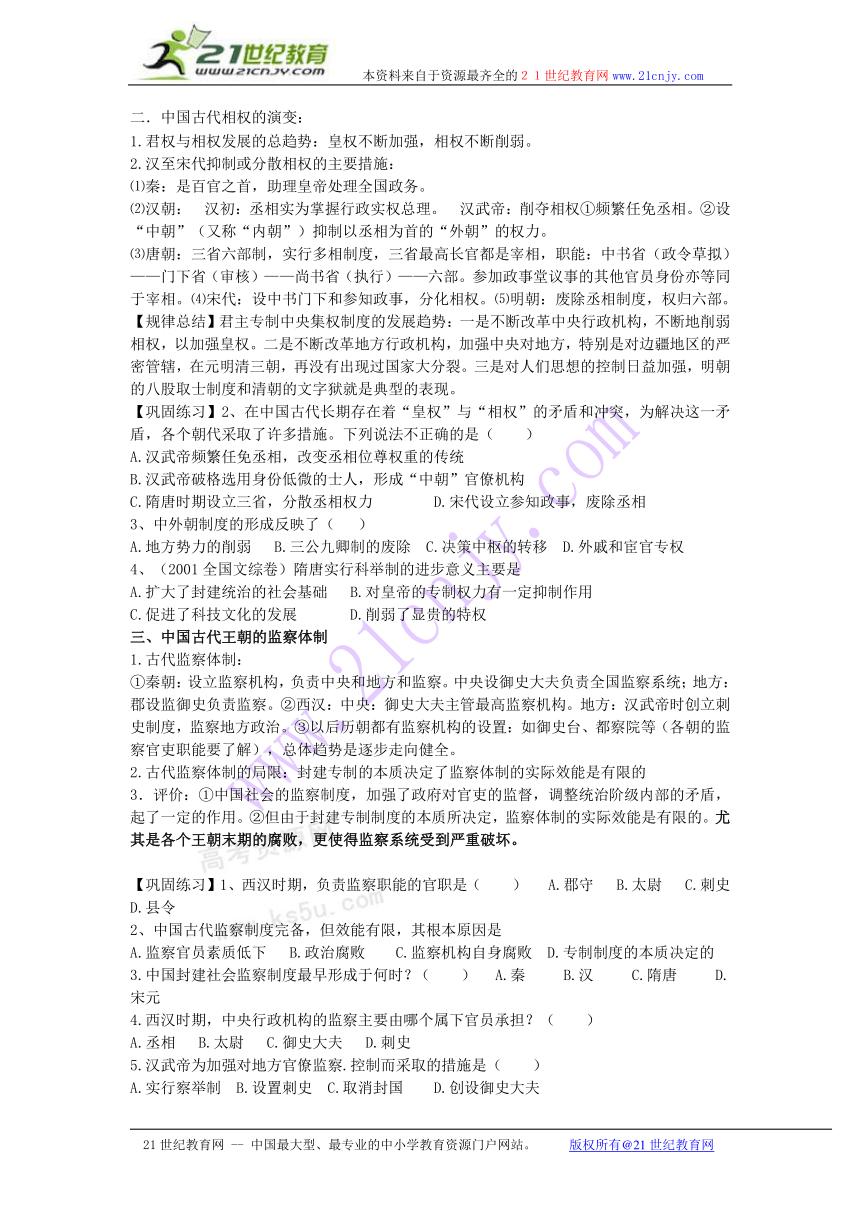

二.中国古代相权的演变:

1.君权与相权发展的总趋势:皇权不断加强,相权不断削弱。

2.汉至宋代抑制或分散相权的主要措施:

⑴秦:是百官之首,助理皇帝处理全国政务。

⑵汉朝: 汉初:丞相实为掌握行政实权总理。 汉武帝:削夺相权①频繁任免丞相。②设“中朝”(又称“内朝”)抑制以丞相为首的“外朝”的权力。

⑶唐朝:三省六部制,实行多相制度,三省最高长官都是宰相,职能:中书省(政令草拟)——门下省(审核)——尚书省(执行)——六部。参加政事堂议事的其他官员身份亦等同于宰相。⑷宋代:设中书门下和参知政事,分化相权。⑸明朝:废除丞相制度,权归六部。

【规律总结】君主专制中央集权制度的发展趋势:一是不断改革中央行政机构,不断地削弱相权,以加强皇权。二是不断改革地方行政机构,加强中央对地方,特别是对边疆地区的严密管辖,在元明清三朝,再没有出现过国家大分裂。三是对人们思想的控制日益加强,明朝的八股取士制度和清朝的文字狱就是典型的表现。

【巩固练习】2、在中国古代长期存在着“皇权”与“相权”的矛盾和冲突,为解决这一矛盾,各个朝代采取了许多措施。下列说法不正确的是( )

A.汉武帝频繁任免丞相,改变丞相位尊权重的传统

B.汉武帝破格选用身份低微的士人,形成“中朝”官僚机构

C.隋唐时期设立三省,分散丞相权力 D.宋代设立参知政事,废除丞相

3、中外朝制度的形成反映了( )

A.地方势力的削弱 B.三公九卿制的废除 C.决策中枢的转移 D.外戚和宦官专权

4、(2001全国文综卷)隋唐实行科举制的进步意义主要是

A.扩大了封建统治的社会基础 B.对皇帝的专制权力有一定抑制作用

C.促进了科技文化的发展 D.削弱了显贵的特权

三、中国古代王朝的监察体制

1.古代监察体制:

①秦朝:设立监察机构,负责中央和地方和监察。中央设御史大夫负责全国监察系统;地方:郡设监御史负责监察。②西汉:中央:御史大夫主管最高监察机构。地方:汉武帝时创立刺史制度,监察地方政治。③以后历朝都有监察机构的设置:如御史台、都察院等(各朝的监察官吏职能要了解),总体趋势是逐步走向健全。

2.古代监察体制的局限:封建专制的本质决定了监察体制的实际效能是有限的

3.评价:①中国社会的监察制度,加强了政府对官吏的监督,调整统治阶级内部的矛盾,起了一定的作用。②但由于封建专制制度的本质所决定,监察体制的实际效能是有限的。尤其是各个王朝末期的腐败,更使得监察系统受到严重破坏。21世纪教育网

【巩固练习】1、西汉时期,负责监察职能的官职是( ) A.郡守 B.太尉 C.刺史 D.县令

2、中国古代监察制度完备,但效能有限,其根本原因是

A.监察官员素质低下 B.政治腐败 C.监察机构自身腐败 D.专制制度的本质决定的

3.中国封建社会监察制度最早形成于何时?( ) A.秦 B.汉 C.隋唐 D.宋元

4.西汉时期,中央行政机构的监察主要由哪个属下官员承担?( )

A.丞相 B.太尉 C.御史大夫 D.刺史

5.汉武帝为加强对地方官僚监察.控制而采取的措施是( )

A.实行察举制 B.设置刺史 C.取消封国 D.创设御史大夫

四、选官制度的变化:

1、中国古代主要的选官制度:“世官制”、“察举制”、“科举制”

2、世官制:由贵族子弟世袭祖上官位的制度。

3、察举制:是一种由下向上推选人才为官的制度。①又称“乡举里选”。②产生于西汉(汉武帝时成为定制)。③是汉代选用官吏的主要途径。④评价:是当时比较完善的选官制度,但从考选对象、内容和考选方式和程序上都体现出封闭的特征,其实质上都是以官举士,权操于上,民意无从体现。⑷九品官人法:又称“九品中正制”,是对察举制的一种发展。

4、科举制度:①产生于隋朝,历经损益延用至清代。②积极意义:通过科举考试开放仕途,有利于笼络人才,缓和矛盾,扩大统治阶级的基础;打破了世家大族垄断官场的局面,使封建官吏的选拔和任用权收归中央,有利于消除地方和中央在选官方面的腐败;保证了专制政府人员的来源;为行政效率的提高创造了条件;促成了普遍持久的读书风尚,有益于社会重学风气的形成;科举制度把读书.考试和做官紧密联系起来,从而提高了官员的文化素质,以考试为选官方式,从追求公平公正的角度来看,也有一定的合理性;推动了文化教育和科技文化的发展③明清时,八股取士。消极影响:束缚了士人的进取精神和创新精神。

【巩固练习】 1、科举制度成为主要的选官制度始于( )

A.秦汉时期 B.魏晋南北朝时期 B.隋唐时期 D.宋元时期

2.科举制度的进步作用不包括( )

A.扩大了官吏来源 B.提高了官员的文化素质21世纪教育网

C.有利于世家大族垄断仕途 D.加强了中央集权,有利于政局的稳定

3、隋唐以来的历代统治者都沿袭使用科举制,其根本原因是科举制

A.有利于选拔人才 B.有利于巩固专制统治 C.以儒家思想为核心 D.得到了不断完善

4、关于科举制度在隋唐时期的作用,下列提法中不正确的是

A.打破了门第限制 B.削弱了皇权 C.有利于选拔人才 D.促进了文化教育事业的发展

五、行省制度的设置

1.地方行政制度的演变:①秦汉:郡、县两级;②唐代:道、州、县三级;③宋代:路、州、县三级;④元朝:行省,行省以下的行政区划依次为路、府、州、县;⑤明代:承宣布政使司(习惯上仍称行省),府、县三级;⑥清代:省、道、府、县四级。

2.元朝的行省制度:(1)行省的划分:①十个行中书省。②中书省直辖的“腹里”。③宣政院辖区。(2)行省的职权范围:①行政权力受中书省制约。②军政权力受中央枢密院制约。③定期述职制度。

(3)行省制度建立的意义:①为我国明清以后的行政划分奠定了初步基础,省制为后世所沿用,影响深远。②加强了中央对边疆地区的管辖,特别是台湾、西藏成为中央直接管辖的行政区。③调整了中央和地方的关系,便利了中央对地方的管理,强化了中央集权。

【巩固练习】 1、元朝的行省( )

A.是最高行政机关 B. 设置在除大都以外的所有地方

C.加强了对我国边疆地区的管辖 D.在明朝被改为三司,统管地方军、政治、财及司法大权

2.科举制的实行,从本质上反映了( )

A.当时的社会发展,阶级关系变动 B.统治者注重选拔人才

C.封建制度日趋衰落 D.选拔人才标准日趋完善

3.下列关于西汉丞相制度的说法错误的是( )

A.萧何、曹参曾是掌握汉朝行政实权的总理大臣 B.汉武帝曾通过频繁任免丞相来抑制相权

C.汉武帝主要从贵族中选拔优秀人才入“内朝” 参议要政

D.“外朝”是指由丞相、御史大夫为首构成的官僚机构

4.隋唐时期,三省长官都是宰相,常常同时有七八个宰相议政。统治者这样做的主要目的是

A.完善中央集权 B.防止宰相权重难制 C.扩大民主权利 D.加强对地方的控制

5.元朝设宣政院,管辖的地区是( ) A.澎湖和琉球 B.河北、山东 C.西藏 D.岭北

6.宋朝的地方行政区划为( )高考资源网

A.路、州、县 B.省、路、府、州、县 C.道、州、县 D.州、郡、县

7.元朝时,不属于行中书省管辖的是 ( ) A.东北和蒙古 B.西藏 C.云南 D.江西

8.元朝的行省制度( )

①是汉朝郡国制的继承和发展②加强了中央对地方的管理③为我国明清以后的行政划分奠定了初步基础 ④加强了中央对边疆地区的管辖 A.①②③④ B.①②③ C.①④ D.②③④

9.三省六部制的实行标志着封建专制主义中央集权制度的完善,主要是因为

A.废除了丞相,中央官制出现重大变革 B.政府决策呈现民主化趋势

C.三省相互牵制,有利于皇权的加强 D.加强了对地方的控制

10.汉至元地方政治制度的演变特征有

A.中央对地方控制逐渐加强 B.中央直接管理地方各县和村

C.主要地方官职可世代沿袭 D.地方拥有较独立的行政体系

11、最高行政机构是我国古代中央政治制度的重要组成部分。概括汉至元时期我国最高行政机构的变化过程。分析元朝改革最高行政机构的主要历史背景。我国古代最高行政机构的变化有哪些主要特征?

.过程:西汉初期,宰相掌握最高行政大权;汉武帝时形成中朝和外朝,中央行政机构分为决策和执行两个机构;唐朝时期,最高行政机构分为决策、审议和执行三个部分,后设政事堂合议军国大事。北宋时期,中书门下省为最高行政机构,后增设参知政事分割宰相的行政权。元朝以中书省为最高行政机构。背景:元朝实现统一,统治疆域空前扩大;元朝是蒙古族建立的封建王朝,能够综合蒙汉政治制度;为加强皇权,巩固统治,元朝最高统治者实行政治制度改革。特征:宰相的权力逐渐削弱;皇帝独揽大权的实力逐渐增强;皇权与相权的矛盾贯穿始终;权臣篡权的现象逐渐减少等。21世纪教育网

12.隋唐三省六部制的特点是什么? 在三省六部制的机制中,皇帝是如何加强皇权的?比较秦朝与唐朝中央机构的变化,说明变化的趋势?

(1)既分工又合作,相互牵制与监督。(2)分相权为三,既削弱相权,又使其互相牵制,降低三省长官的品级。(3)秦朝中央实行三公九卿制,三公分工如下:丞相是百官之长,辅助皇帝处理国家政务,掌握行政权;御史大夫负责监察百官;太尉掌管军权。丞相权力很大,此后,出现皇权与相权之争。唐朝实行三省六部制,三省长官既分工又合作,相互牵制和监督。 趋势:削分相权,加强皇权。

13.专制主义中央集权制度是中国古代政治制度的核心,结合所学知识回答下列问题:

⑴中国古代实行专制主义中央集权制度的目的是什么 它要解决哪些矛盾 皇权总体呈现的演变趋势怎样? ⑵以汉、唐和北宋为例说明该制度是如何解决君权和相权的矛盾的?

www.

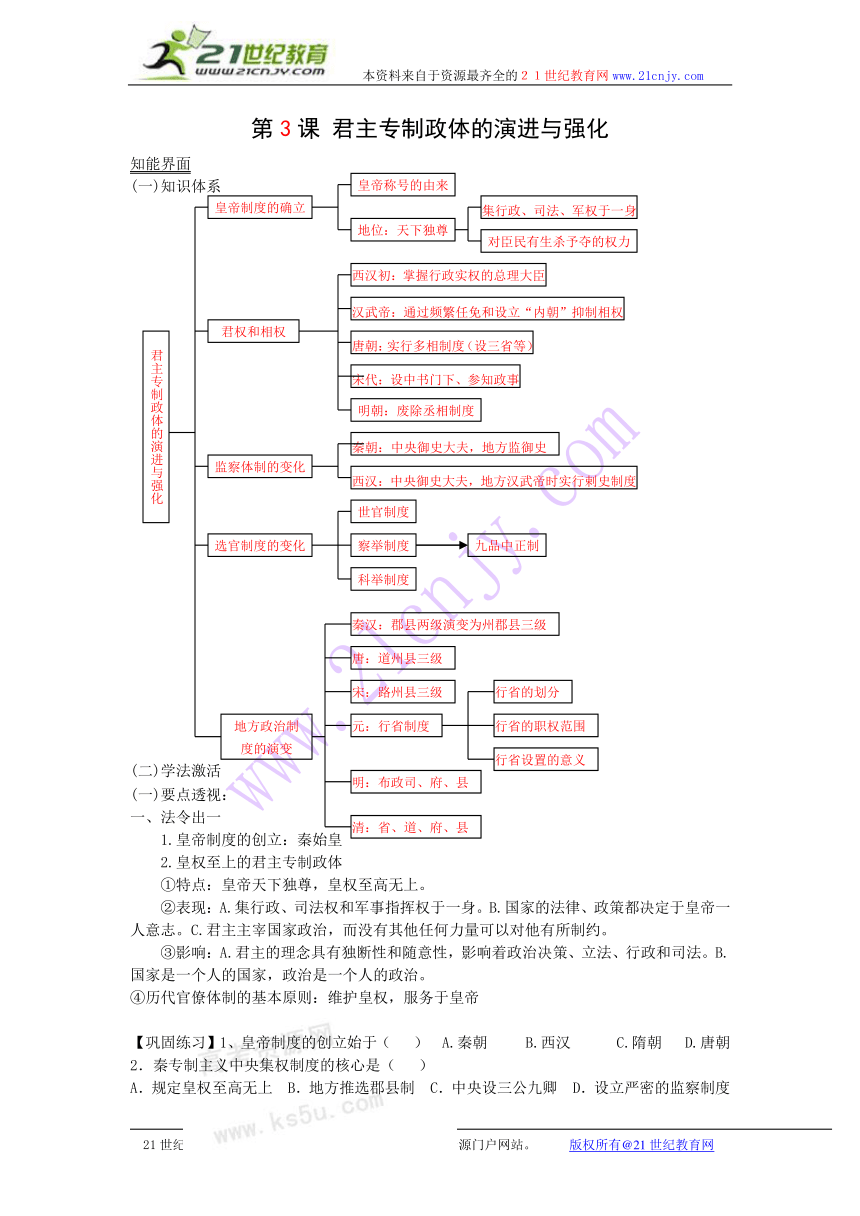

君主专制政体的演进与强化

皇帝制度的确立

地位:天下独尊

集行政、司法、军权于一身

对臣民有生杀予夺的权力

皇帝称号的由来

君权和相权

西汉初:掌握行政实权的总理大臣

唐朝:实行多相制度(设三省等)

汉武帝:通过频繁任免和设立“内朝”抑制相权

宋代:设中书门下、参知政事

明朝:废除丞相制度

监察体制的变化

秦朝:中央御史大夫,地方监御史

西汉:中央御史大夫,地方汉武帝时实行剌史制度

选官制度的变化

察举制度

科举制度

九品中正制

世官制度

地方政治制

度的演变

秦汉:郡县两级演变为州郡县三级

唐:道州县三级

宋:路州县三级

元:行省制度

行省的划分

行省的职权范围

行省设置的意义

明:布政司、府、县

清:省、道、府、县

21世纪教育网 -- 中国最大型、最专业的中小学教育资源门户网站。 版权所有@21世纪教育网

第3课 君主专制政体的演进与强化

知能界面

(一)知识体系

(二)学法激活

(一)要点透视:

一、法令出一

1.皇帝制度的创立:秦始皇

2.皇权至上的君主专制政体

①特点:皇帝天下独尊,皇权至高无上。

②表现:A.集行政、司法权和军事指挥权于一身。B.国家的法律、政策都决定于皇帝一人意志。C.君主主宰国家政治,而没有其他任何力量可以对他有所制约。

③影响:A.君主的理念具有独断性和随意性,影响着政治决策、立法、行政和司法。B.国家是一个人的国家,政治是一个人的政治。

④历代官僚体制的基本原则:维护皇权,服务于皇帝21世纪教育网

【巩固练习】1、皇帝制度的创立始于( ) A.秦朝 B.西汉 C.隋朝 D.唐朝

2.秦专制主义中央集权制度的核心是( )

A.规定皇权至高无上 B.地方推选郡县制 C.中央设三公九卿 D.设立严密的监察制度

二.中国古代相权的演变:

1.君权与相权发展的总趋势:皇权不断加强,相权不断削弱。

2.汉至宋代抑制或分散相权的主要措施:

⑴秦:是百官之首,助理皇帝处理全国政务。

⑵汉朝: 汉初:丞相实为掌握行政实权总理。 汉武帝:削夺相权①频繁任免丞相。②设“中朝”(又称“内朝”)抑制以丞相为首的“外朝”的权力。

⑶唐朝:三省六部制,实行多相制度,三省最高长官都是宰相,职能:中书省(政令草拟)——门下省(审核)——尚书省(执行)——六部。参加政事堂议事的其他官员身份亦等同于宰相。⑷宋代:设中书门下和参知政事,分化相权。⑸明朝:废除丞相制度,权归六部。

【规律总结】君主专制中央集权制度的发展趋势:一是不断改革中央行政机构,不断地削弱相权,以加强皇权。二是不断改革地方行政机构,加强中央对地方,特别是对边疆地区的严密管辖,在元明清三朝,再没有出现过国家大分裂。三是对人们思想的控制日益加强,明朝的八股取士制度和清朝的文字狱就是典型的表现。

【巩固练习】2、在中国古代长期存在着“皇权”与“相权”的矛盾和冲突,为解决这一矛盾,各个朝代采取了许多措施。下列说法不正确的是( )

A.汉武帝频繁任免丞相,改变丞相位尊权重的传统

B.汉武帝破格选用身份低微的士人,形成“中朝”官僚机构

C.隋唐时期设立三省,分散丞相权力 D.宋代设立参知政事,废除丞相

3、中外朝制度的形成反映了( )

A.地方势力的削弱 B.三公九卿制的废除 C.决策中枢的转移 D.外戚和宦官专权

4、(2001全国文综卷)隋唐实行科举制的进步意义主要是

A.扩大了封建统治的社会基础 B.对皇帝的专制权力有一定抑制作用

C.促进了科技文化的发展 D.削弱了显贵的特权

三、中国古代王朝的监察体制

1.古代监察体制:

①秦朝:设立监察机构,负责中央和地方和监察。中央设御史大夫负责全国监察系统;地方:郡设监御史负责监察。②西汉:中央:御史大夫主管最高监察机构。地方:汉武帝时创立刺史制度,监察地方政治。③以后历朝都有监察机构的设置:如御史台、都察院等(各朝的监察官吏职能要了解),总体趋势是逐步走向健全。

2.古代监察体制的局限:封建专制的本质决定了监察体制的实际效能是有限的

3.评价:①中国社会的监察制度,加强了政府对官吏的监督,调整统治阶级内部的矛盾,起了一定的作用。②但由于封建专制制度的本质所决定,监察体制的实际效能是有限的。尤其是各个王朝末期的腐败,更使得监察系统受到严重破坏。21世纪教育网

【巩固练习】1、西汉时期,负责监察职能的官职是( ) A.郡守 B.太尉 C.刺史 D.县令

2、中国古代监察制度完备,但效能有限,其根本原因是

A.监察官员素质低下 B.政治腐败 C.监察机构自身腐败 D.专制制度的本质决定的

3.中国封建社会监察制度最早形成于何时?( ) A.秦 B.汉 C.隋唐 D.宋元

4.西汉时期,中央行政机构的监察主要由哪个属下官员承担?( )

A.丞相 B.太尉 C.御史大夫 D.刺史

5.汉武帝为加强对地方官僚监察.控制而采取的措施是( )

A.实行察举制 B.设置刺史 C.取消封国 D.创设御史大夫

四、选官制度的变化:

1、中国古代主要的选官制度:“世官制”、“察举制”、“科举制”

2、世官制:由贵族子弟世袭祖上官位的制度。

3、察举制:是一种由下向上推选人才为官的制度。①又称“乡举里选”。②产生于西汉(汉武帝时成为定制)。③是汉代选用官吏的主要途径。④评价:是当时比较完善的选官制度,但从考选对象、内容和考选方式和程序上都体现出封闭的特征,其实质上都是以官举士,权操于上,民意无从体现。⑷九品官人法:又称“九品中正制”,是对察举制的一种发展。

4、科举制度:①产生于隋朝,历经损益延用至清代。②积极意义:通过科举考试开放仕途,有利于笼络人才,缓和矛盾,扩大统治阶级的基础;打破了世家大族垄断官场的局面,使封建官吏的选拔和任用权收归中央,有利于消除地方和中央在选官方面的腐败;保证了专制政府人员的来源;为行政效率的提高创造了条件;促成了普遍持久的读书风尚,有益于社会重学风气的形成;科举制度把读书.考试和做官紧密联系起来,从而提高了官员的文化素质,以考试为选官方式,从追求公平公正的角度来看,也有一定的合理性;推动了文化教育和科技文化的发展③明清时,八股取士。消极影响:束缚了士人的进取精神和创新精神。

【巩固练习】 1、科举制度成为主要的选官制度始于( )

A.秦汉时期 B.魏晋南北朝时期 B.隋唐时期 D.宋元时期

2.科举制度的进步作用不包括( )

A.扩大了官吏来源 B.提高了官员的文化素质21世纪教育网

C.有利于世家大族垄断仕途 D.加强了中央集权,有利于政局的稳定

3、隋唐以来的历代统治者都沿袭使用科举制,其根本原因是科举制

A.有利于选拔人才 B.有利于巩固专制统治 C.以儒家思想为核心 D.得到了不断完善

4、关于科举制度在隋唐时期的作用,下列提法中不正确的是

A.打破了门第限制 B.削弱了皇权 C.有利于选拔人才 D.促进了文化教育事业的发展

五、行省制度的设置

1.地方行政制度的演变:①秦汉:郡、县两级;②唐代:道、州、县三级;③宋代:路、州、县三级;④元朝:行省,行省以下的行政区划依次为路、府、州、县;⑤明代:承宣布政使司(习惯上仍称行省),府、县三级;⑥清代:省、道、府、县四级。

2.元朝的行省制度:(1)行省的划分:①十个行中书省。②中书省直辖的“腹里”。③宣政院辖区。(2)行省的职权范围:①行政权力受中书省制约。②军政权力受中央枢密院制约。③定期述职制度。

(3)行省制度建立的意义:①为我国明清以后的行政划分奠定了初步基础,省制为后世所沿用,影响深远。②加强了中央对边疆地区的管辖,特别是台湾、西藏成为中央直接管辖的行政区。③调整了中央和地方的关系,便利了中央对地方的管理,强化了中央集权。

【巩固练习】 1、元朝的行省( )

A.是最高行政机关 B. 设置在除大都以外的所有地方

C.加强了对我国边疆地区的管辖 D.在明朝被改为三司,统管地方军、政治、财及司法大权

2.科举制的实行,从本质上反映了( )

A.当时的社会发展,阶级关系变动 B.统治者注重选拔人才

C.封建制度日趋衰落 D.选拔人才标准日趋完善

3.下列关于西汉丞相制度的说法错误的是( )

A.萧何、曹参曾是掌握汉朝行政实权的总理大臣 B.汉武帝曾通过频繁任免丞相来抑制相权

C.汉武帝主要从贵族中选拔优秀人才入“内朝” 参议要政

D.“外朝”是指由丞相、御史大夫为首构成的官僚机构

4.隋唐时期,三省长官都是宰相,常常同时有七八个宰相议政。统治者这样做的主要目的是

A.完善中央集权 B.防止宰相权重难制 C.扩大民主权利 D.加强对地方的控制

5.元朝设宣政院,管辖的地区是( ) A.澎湖和琉球 B.河北、山东 C.西藏 D.岭北

6.宋朝的地方行政区划为( )高考资源网

A.路、州、县 B.省、路、府、州、县 C.道、州、县 D.州、郡、县

7.元朝时,不属于行中书省管辖的是 ( ) A.东北和蒙古 B.西藏 C.云南 D.江西

8.元朝的行省制度( )

①是汉朝郡国制的继承和发展②加强了中央对地方的管理③为我国明清以后的行政划分奠定了初步基础 ④加强了中央对边疆地区的管辖 A.①②③④ B.①②③ C.①④ D.②③④

9.三省六部制的实行标志着封建专制主义中央集权制度的完善,主要是因为

A.废除了丞相,中央官制出现重大变革 B.政府决策呈现民主化趋势

C.三省相互牵制,有利于皇权的加强 D.加强了对地方的控制

10.汉至元地方政治制度的演变特征有

A.中央对地方控制逐渐加强 B.中央直接管理地方各县和村

C.主要地方官职可世代沿袭 D.地方拥有较独立的行政体系

11、最高行政机构是我国古代中央政治制度的重要组成部分。概括汉至元时期我国最高行政机构的变化过程。分析元朝改革最高行政机构的主要历史背景。我国古代最高行政机构的变化有哪些主要特征?

.过程:西汉初期,宰相掌握最高行政大权;汉武帝时形成中朝和外朝,中央行政机构分为决策和执行两个机构;唐朝时期,最高行政机构分为决策、审议和执行三个部分,后设政事堂合议军国大事。北宋时期,中书门下省为最高行政机构,后增设参知政事分割宰相的行政权。元朝以中书省为最高行政机构。背景:元朝实现统一,统治疆域空前扩大;元朝是蒙古族建立的封建王朝,能够综合蒙汉政治制度;为加强皇权,巩固统治,元朝最高统治者实行政治制度改革。特征:宰相的权力逐渐削弱;皇帝独揽大权的实力逐渐增强;皇权与相权的矛盾贯穿始终;权臣篡权的现象逐渐减少等。21世纪教育网

12.隋唐三省六部制的特点是什么? 在三省六部制的机制中,皇帝是如何加强皇权的?比较秦朝与唐朝中央机构的变化,说明变化的趋势?

(1)既分工又合作,相互牵制与监督。(2)分相权为三,既削弱相权,又使其互相牵制,降低三省长官的品级。(3)秦朝中央实行三公九卿制,三公分工如下:丞相是百官之长,辅助皇帝处理国家政务,掌握行政权;御史大夫负责监察百官;太尉掌管军权。丞相权力很大,此后,出现皇权与相权之争。唐朝实行三省六部制,三省长官既分工又合作,相互牵制和监督。 趋势:削分相权,加强皇权。

13.专制主义中央集权制度是中国古代政治制度的核心,结合所学知识回答下列问题:

⑴中国古代实行专制主义中央集权制度的目的是什么 它要解决哪些矛盾 皇权总体呈现的演变趋势怎样? ⑵以汉、唐和北宋为例说明该制度是如何解决君权和相权的矛盾的?

www.

君主专制政体的演进与强化

皇帝制度的确立

地位:天下独尊

集行政、司法、军权于一身

对臣民有生杀予夺的权力

皇帝称号的由来

君权和相权

西汉初:掌握行政实权的总理大臣

唐朝:实行多相制度(设三省等)

汉武帝:通过频繁任免和设立“内朝”抑制相权

宋代:设中书门下、参知政事

明朝:废除丞相制度

监察体制的变化

秦朝:中央御史大夫,地方监御史

西汉:中央御史大夫,地方汉武帝时实行剌史制度

选官制度的变化

察举制度

科举制度

九品中正制

世官制度

地方政治制

度的演变

秦汉:郡县两级演变为州郡县三级

唐:道州县三级

宋:路州县三级

元:行省制度

行省的划分

行省的职权范围

行省设置的意义

明:布政司、府、县

清:省、道、府、县

21世纪教育网 -- 中国最大型、最专业的中小学教育资源门户网站。 版权所有@21世纪教育网

同课章节目录

- 专题一:古代中国的政治制度

- 一:中国早期政治制度的特点

- 二:走向“大一统”的秦汉政治

- 三:君主专制政体的演进与强化

- 四:专制时代晚期的政治形态

- 专题二:近代中国维护国家主权的斗争

- 一:列强入侵与民族危机

- 二:中国军民维护国家主权的斗争

- 三:伟大的抗日战争

- 专题三:近代中国的民主革命

- 一:太平天国运动

- 二:辛亥革命

- 三:新民主主义革命

- 专题四:现代中国的政治建设与祖国统一

- 一:新中国初期的政治建设

- 二:政治建设的曲折历程及其历史性转折

- 三:“一国两制”的伟大构想及其实践

- 专题五:现代中国的对外关系

- 一:新中国初期的外交

- 二:外交关系的突破

- 三:新时期的外交政策与成

- 专题六:古代希腊、罗马的政治文明

- 一:民主政治的摇篮——古代希腊

- 二:卓尔不群的雅典

- 三:罗马人的法律

- 专题七:近代西方民主政治的确立与发展

- 一:代议制的确立与完善

- 二:美国1787年宪法

- 三:民主政治的扩展

- 专题八:解放人类的阳光大道

- 一:马克思主义的诞生

- 二:国际工人运动的艰辛历程

- 三:俄国十月社会主义革命

- 专题九:当今世界政治格局的多极化趋势

- 一:美苏争锋

- 二:新兴力量的崛起

- 三:多极化趋势的加强

- 学习与探究之一:秦朝在中国历史上的地位

- 学习与探究之二:模拟古罗马法庭