历史:4.1《新中国初期的政治建设》学案(人民版)

文档属性

| 名称 | 历史:4.1《新中国初期的政治建设》学案(人民版) |

|

|

| 格式 | rar | ||

| 文件大小 | 18.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人民版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2009-07-23 14:25:00 | ||

图片预览

文档简介

本资料来自于资源最齐全的21世纪教育网www.21cnjy.com

专题四 现代中国的政治建设与祖国统一

一 新中国初期的政治建设

课标要求 概述中华人民共和国成立的史实,阐述人民代表大会制度、共产党领导的多党合作和政治协商制度、民族区域自治制度的建立和完善,认识我国民主政治的特色。

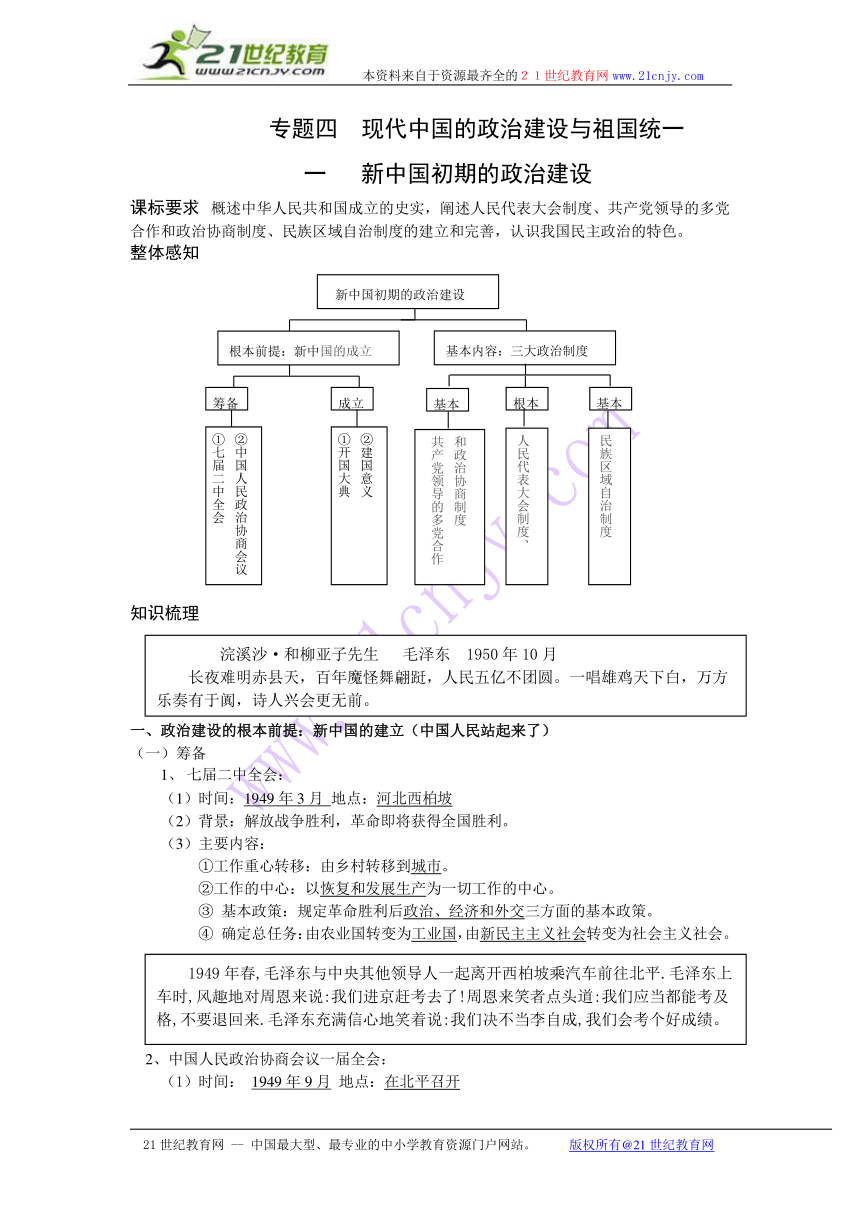

整体感知

知识梳理

一、政治建设的根本前提:新中国的建立(中国人民站起来了)

(一)筹备

1、 七届二中全会:

(1)时间:1949年3月 地点:河北西柏坡

(2)背景:解放战争胜利,革命即将获得全国胜利。

(3)主要内容:

①工作重心转移:由乡村转移到城市。

②工作的中心:以恢复和发展生产为一切工作的中心。

③ 基本政策:规定革命胜利后政治、经济和外交三方面的基本政策。

④ 确定总任务:由农业国转变为工业国,由新民主主义社会转变为社会主义社会。

2、中国人民政治协商会议一届全会:

(1)时间: 1949年9月 地点:在北平召开

(2)内容: ① 四个确定:国名、国旗、国徽、国歌

② 三个文件:《政协组织法》、《中央政府组织法》、《共同纲领》。

(★《共同纲领》规定中华人民共和国为新民主主义即人民民主主义国家,实行工人阶级领导的、以工农联盟为基础的人民民主专政,具有临时宪法的性质)、

③ 选举产生中央人民政府委员会

★(3)职能:①1949年—1953年代行全国人大职权;是人民民主统一战线组织。

②1954年第一届全国人大召开后不再代行全国人大职权,职能转变为政治协商和民主监督。

(二)成立

1、开国大典:1949年10月1日在天安门广场隆重举行,毛泽东庄严宣告中华人民共和国中央人民政府成立

★2、建国意义:①标志中国半殖民地半封建社会的历史结束,进入了由新民主主义向社会主义过渡的新时期。②为国家的政治建设奠基。③开启了历史的新纪元,中国人民从此站起来了,成为国家的主人。

二、政治建设的基本内容:三大政治制度

(一)共产党领导的多党合作和政治协商制度——基本政治制度

★1、确立:1949年中国人民政治协商会议的召开标志建立。

2、发展:①1954年12月二届政协一次会议的召开标志着共产党领导的多党合作和政治协商制度成为国家的一项基本政治制度。

★②1956年,随着社会主义制度在中国的确立,中国共产党提出与民主党派实行“长期共存,互相监督”的方针。标志着这一制度发展到新阶段。(八字方针)

3、完善:1982年,中国共产党确立了与民主党派实行“长期共存,互相监督,肝胆相

照,荣辱与共”的方针。(十六字方针)

(二)人民代表大会制度——根本政治制度

★1、确立:1954年第一届全国人民代表大会(一届人大)

① 时间:1954年9月 地点:北京

★②主要内容:制定了《中华人民共和国宪法》

a内容:以根本大法的形式,确定了国家性质及根本政治制度,宪法还规定了公民的基本权利和义务,确立了新中国向社会主义过渡的方向途径。

b特点:体现了两大原则,即人民民主原则与社会主义原则。

c性质:是新中国第一部社会主义类型宪法。

2、严重破坏:“文化大革命”期间(1966年—1976年)

3、发展完善:十一届三中全会后(1978年12月至今)

(三)民族区域自治制度——基本政治制度

★(1)原因:①历史:中国历来是个统一的多民族国家,历史发展中形成了以汉族为主体

的各民族大杂居、小聚居的局面。

②政治:旧中国少数民族备受歧视与压迫。

③经济:经济发展不平衡,少数民族地区经济相对落后。

④文化:各民族语言文字、生活方式、文化习俗、宗教信仰等方面存在差异。

★(2)目的:为实现民族平等,民族团结和各民族共同繁荣

★(3)首次提出:1949年《共同纲领》——“各少数民族聚居的地区,实行民族区域自治。”

(4)正式确认:1954年宪法——民族区域自治地方划分为自治区、自治州、自治县三级

(5)含义:民族区域自治,是指在国家统一领导下,各少数民族聚居地实行区域自治

设立自治机关,行使自治权。

(6)五个自治区:内蒙古自治区(1947年成立最早★)、新疆维吾尔自治区(1955年)、

广西壮族自治区与宁夏回族自治区(1958年)、西藏自治区(1965年最晚★)

(7)意义:实现了少数民族自己当家作主的愿望,保证了祖国的统一和民族的团结,促进了民族地区的经济发展和社会进步。

问题探究

探究共产党成立以来,党的三次工作重心的转移

第一次:三大起义后,党的工作重心由城市转移到乡村

第二次:七届二中全会,党的工作重心由乡村转移到城市

第三次:十一届三中全会,党的工作重心由阶级斗争转移到经济建设上来。

课堂小结

一个典礼(开国大典)

两个宪法(《共同纲领》和《中华人民共和国宪法》)

三个制度(人民代表大会制度、共产党领导的多党合作和政治协商制度、民族区域自治制度)

四个会议(七届二中全会、中国人民政治协商会议、第一届全国人民代表大会、二届政协)

巩固练习

阅读下列材料

中国近代著名民主人士、民主同盟的领导人黄炎培,曾于抗战胜利前夕,以国民政府参政员身份访问延安,当时他有感于“历史上一人,一家,一团体,一地方,乃至一国,初起之时,都是艰难困苦、聚精会神,力求从万死中求得一生,因而无不显得生气勃勃、气象一新。及至环境渐渐好转,精神也就渐渐放下,于是惰性发作,日趋下坡,或政怠宦成,或人亡政息,或求荣取辱,‘其兴也勃焉,其亡也忽焉’。”故在临行前,他向中共领袖毛泽东表明了自己的忧虑,希望中国共产党能居安思危,在将来带领全国人民跳出历朝历代“其兴也勃焉,其亡也忽焉”的历史“周期率”。

黄炎培在后来发表的《延安归来》一文记录了他自己提出这个问题后,毛泽东当时给他的回答,毛泽东说:“我们已经找到新路,我们能跳出这个周期率,这条新路就是民主。只有让人民起来监督政府,政府才不敢松懈;只有人人起来负责,才不会人亡政息。”这段对话在当时就引起了强烈的反映,被时人称为堪与千古“隆中对”媲美的“延安对”。

……黄炎培提出是“历史兴衰周期率”是客观存在,它存在的条件就是封建主义的专制制度、及其长期实行的统治时期形成并遗留下来的种种封建余毒盛行的社会基础。

请回答:

(1)概括材料作者认为出现“历史兴衰周期率”的客观因素。

封建主义的专制制度及其封建余毒。

(2)毛泽东认为“我们已经找到新路”防止历代王朝的“其兴也勃焉,其亡也忽焉”这一历史规律。其办法是什么?建国后又是如何实践的?

办法是实行民主,让人民起来监督政府,人人起来负责。建国后建立共产党领导的多党合作和政治协商制度和人民代表大会制度。

课后作业

《优化学习方案》P40—P43 《同步学案》 P50—P52

新中国初期的政治建设

根本前提:新中国的成立

基本内容:三大政治制度

筹备

成立

基本

基本

根本

②中国人民政治协商会议

①七届二中全会

民族区域自治制度

会

中国人民政治协商会议

人民代表大会制度、

会

中国人民政治协商会议

和政治协商制度

共产党领导的多党合作

②建国意义

①开国大典

浣溪沙·和柳亚子先生 毛泽东 1950年10月

长夜难明赤县天,百年魔怪舞翩跹,人民五亿不团圆。一唱雄鸡天下白,万方乐奏有于阗,诗人兴会更无前。

1949年春,毛泽东与中央其他领导人一起离开西柏坡乘汽车前往北平.毛泽东上车时,风趣地对周恩来说:我们进京赶考去了!周恩来笑者点头道:我们应当都能考及格,不要退回来.毛泽东充满信心地笑着说:我们决不当李自成,我们会考个好成绩。

参加政协会议的代表来自5个方面(党派、团体、地域、军队、特邀人士)、45个单位,代表了54个民族(当时的统计),共有662人。许多党派领导人都是冒着生命危险到北京来参加人民政协会议的。说明人心所向,众望所归,因此会议能最大限度体现广大人民群众的利益和愿望,具有类似人民代表大会的性质,反映了人心所向

周总理曾满怀深情地说,新民主主义革命的历史,就是从天安门到天安门。

五四运动是新民主主义革命的开端→七届二中全会后中共中央进入北平→开国大典标志新民主主义革命的基本结束

开国大典上“54门礼炮齐鸣28响”54门礼炮象征着参加中国人民政治协商会议第一次全体会议代表中的54个民族(当时统计认为全国共有54个民族);28响标志着中国共产党领导人民英勇奋斗的28年。

新中国百废待兴,任重道远,但毛泽东曾宣告:

“我们不但善于破坏一个旧世界,我们还将善于建设一个新世界。”

八个民主党派:中国国民党革命委员会(简称民革)、中国民主同盟(简称民盟)、中国民主建国会(简称民建)、中国民主促进会(简称民进)、中国农工民主党(简称农工党)、中国致公党、九三学社、台湾民主自治同盟(简称台盟)。

★统一战线的发展历程:国民革命时期的革命统一战线→抗日战争时期的抗日民族统一战线→解放战争到社会主义建设时期的人民民主统一战线→新时期的爱国统一战线。

《爱我中华》

五十六个星座五十六只花 五十六族兄弟姐妹是一家 五十六种语言汇成一句话

爱我中华 健儿奋起的步伐 爱我中华 建设我们的国家 爱我中华 中华雄姿英发

爱我中华 五十六族兄弟姐妹 五十六种语言汇成一句话 爱我中华

21世纪教育网 -- 中国最大型、最专业的中小学教育资源门户网站。 版权所有@21世纪教育网

专题四 现代中国的政治建设与祖国统一

一 新中国初期的政治建设

课标要求 概述中华人民共和国成立的史实,阐述人民代表大会制度、共产党领导的多党合作和政治协商制度、民族区域自治制度的建立和完善,认识我国民主政治的特色。

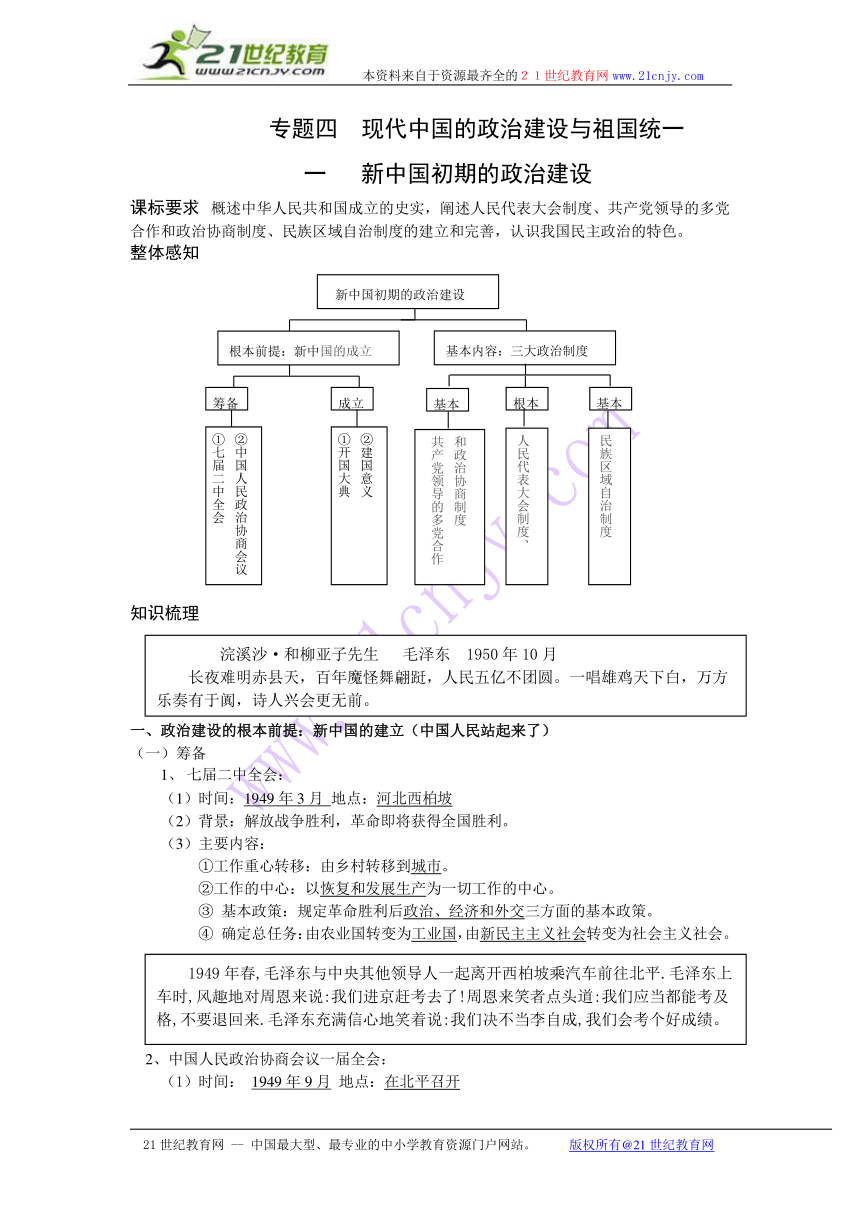

整体感知

知识梳理

一、政治建设的根本前提:新中国的建立(中国人民站起来了)

(一)筹备

1、 七届二中全会:

(1)时间:1949年3月 地点:河北西柏坡

(2)背景:解放战争胜利,革命即将获得全国胜利。

(3)主要内容:

①工作重心转移:由乡村转移到城市。

②工作的中心:以恢复和发展生产为一切工作的中心。

③ 基本政策:规定革命胜利后政治、经济和外交三方面的基本政策。

④ 确定总任务:由农业国转变为工业国,由新民主主义社会转变为社会主义社会。

2、中国人民政治协商会议一届全会:

(1)时间: 1949年9月 地点:在北平召开

(2)内容: ① 四个确定:国名、国旗、国徽、国歌

② 三个文件:《政协组织法》、《中央政府组织法》、《共同纲领》。

(★《共同纲领》规定中华人民共和国为新民主主义即人民民主主义国家,实行工人阶级领导的、以工农联盟为基础的人民民主专政,具有临时宪法的性质)、

③ 选举产生中央人民政府委员会

★(3)职能:①1949年—1953年代行全国人大职权;是人民民主统一战线组织。

②1954年第一届全国人大召开后不再代行全国人大职权,职能转变为政治协商和民主监督。

(二)成立

1、开国大典:1949年10月1日在天安门广场隆重举行,毛泽东庄严宣告中华人民共和国中央人民政府成立

★2、建国意义:①标志中国半殖民地半封建社会的历史结束,进入了由新民主主义向社会主义过渡的新时期。②为国家的政治建设奠基。③开启了历史的新纪元,中国人民从此站起来了,成为国家的主人。

二、政治建设的基本内容:三大政治制度

(一)共产党领导的多党合作和政治协商制度——基本政治制度

★1、确立:1949年中国人民政治协商会议的召开标志建立。

2、发展:①1954年12月二届政协一次会议的召开标志着共产党领导的多党合作和政治协商制度成为国家的一项基本政治制度。

★②1956年,随着社会主义制度在中国的确立,中国共产党提出与民主党派实行“长期共存,互相监督”的方针。标志着这一制度发展到新阶段。(八字方针)

3、完善:1982年,中国共产党确立了与民主党派实行“长期共存,互相监督,肝胆相

照,荣辱与共”的方针。(十六字方针)

(二)人民代表大会制度——根本政治制度

★1、确立:1954年第一届全国人民代表大会(一届人大)

① 时间:1954年9月 地点:北京

★②主要内容:制定了《中华人民共和国宪法》

a内容:以根本大法的形式,确定了国家性质及根本政治制度,宪法还规定了公民的基本权利和义务,确立了新中国向社会主义过渡的方向途径。

b特点:体现了两大原则,即人民民主原则与社会主义原则。

c性质:是新中国第一部社会主义类型宪法。

2、严重破坏:“文化大革命”期间(1966年—1976年)

3、发展完善:十一届三中全会后(1978年12月至今)

(三)民族区域自治制度——基本政治制度

★(1)原因:①历史:中国历来是个统一的多民族国家,历史发展中形成了以汉族为主体

的各民族大杂居、小聚居的局面。

②政治:旧中国少数民族备受歧视与压迫。

③经济:经济发展不平衡,少数民族地区经济相对落后。

④文化:各民族语言文字、生活方式、文化习俗、宗教信仰等方面存在差异。

★(2)目的:为实现民族平等,民族团结和各民族共同繁荣

★(3)首次提出:1949年《共同纲领》——“各少数民族聚居的地区,实行民族区域自治。”

(4)正式确认:1954年宪法——民族区域自治地方划分为自治区、自治州、自治县三级

(5)含义:民族区域自治,是指在国家统一领导下,各少数民族聚居地实行区域自治

设立自治机关,行使自治权。

(6)五个自治区:内蒙古自治区(1947年成立最早★)、新疆维吾尔自治区(1955年)、

广西壮族自治区与宁夏回族自治区(1958年)、西藏自治区(1965年最晚★)

(7)意义:实现了少数民族自己当家作主的愿望,保证了祖国的统一和民族的团结,促进了民族地区的经济发展和社会进步。

问题探究

探究共产党成立以来,党的三次工作重心的转移

第一次:三大起义后,党的工作重心由城市转移到乡村

第二次:七届二中全会,党的工作重心由乡村转移到城市

第三次:十一届三中全会,党的工作重心由阶级斗争转移到经济建设上来。

课堂小结

一个典礼(开国大典)

两个宪法(《共同纲领》和《中华人民共和国宪法》)

三个制度(人民代表大会制度、共产党领导的多党合作和政治协商制度、民族区域自治制度)

四个会议(七届二中全会、中国人民政治协商会议、第一届全国人民代表大会、二届政协)

巩固练习

阅读下列材料

中国近代著名民主人士、民主同盟的领导人黄炎培,曾于抗战胜利前夕,以国民政府参政员身份访问延安,当时他有感于“历史上一人,一家,一团体,一地方,乃至一国,初起之时,都是艰难困苦、聚精会神,力求从万死中求得一生,因而无不显得生气勃勃、气象一新。及至环境渐渐好转,精神也就渐渐放下,于是惰性发作,日趋下坡,或政怠宦成,或人亡政息,或求荣取辱,‘其兴也勃焉,其亡也忽焉’。”故在临行前,他向中共领袖毛泽东表明了自己的忧虑,希望中国共产党能居安思危,在将来带领全国人民跳出历朝历代“其兴也勃焉,其亡也忽焉”的历史“周期率”。

黄炎培在后来发表的《延安归来》一文记录了他自己提出这个问题后,毛泽东当时给他的回答,毛泽东说:“我们已经找到新路,我们能跳出这个周期率,这条新路就是民主。只有让人民起来监督政府,政府才不敢松懈;只有人人起来负责,才不会人亡政息。”这段对话在当时就引起了强烈的反映,被时人称为堪与千古“隆中对”媲美的“延安对”。

……黄炎培提出是“历史兴衰周期率”是客观存在,它存在的条件就是封建主义的专制制度、及其长期实行的统治时期形成并遗留下来的种种封建余毒盛行的社会基础。

请回答:

(1)概括材料作者认为出现“历史兴衰周期率”的客观因素。

封建主义的专制制度及其封建余毒。

(2)毛泽东认为“我们已经找到新路”防止历代王朝的“其兴也勃焉,其亡也忽焉”这一历史规律。其办法是什么?建国后又是如何实践的?

办法是实行民主,让人民起来监督政府,人人起来负责。建国后建立共产党领导的多党合作和政治协商制度和人民代表大会制度。

课后作业

《优化学习方案》P40—P43 《同步学案》 P50—P52

新中国初期的政治建设

根本前提:新中国的成立

基本内容:三大政治制度

筹备

成立

基本

基本

根本

②中国人民政治协商会议

①七届二中全会

民族区域自治制度

会

中国人民政治协商会议

人民代表大会制度、

会

中国人民政治协商会议

和政治协商制度

共产党领导的多党合作

②建国意义

①开国大典

浣溪沙·和柳亚子先生 毛泽东 1950年10月

长夜难明赤县天,百年魔怪舞翩跹,人民五亿不团圆。一唱雄鸡天下白,万方乐奏有于阗,诗人兴会更无前。

1949年春,毛泽东与中央其他领导人一起离开西柏坡乘汽车前往北平.毛泽东上车时,风趣地对周恩来说:我们进京赶考去了!周恩来笑者点头道:我们应当都能考及格,不要退回来.毛泽东充满信心地笑着说:我们决不当李自成,我们会考个好成绩。

参加政协会议的代表来自5个方面(党派、团体、地域、军队、特邀人士)、45个单位,代表了54个民族(当时的统计),共有662人。许多党派领导人都是冒着生命危险到北京来参加人民政协会议的。说明人心所向,众望所归,因此会议能最大限度体现广大人民群众的利益和愿望,具有类似人民代表大会的性质,反映了人心所向

周总理曾满怀深情地说,新民主主义革命的历史,就是从天安门到天安门。

五四运动是新民主主义革命的开端→七届二中全会后中共中央进入北平→开国大典标志新民主主义革命的基本结束

开国大典上“54门礼炮齐鸣28响”54门礼炮象征着参加中国人民政治协商会议第一次全体会议代表中的54个民族(当时统计认为全国共有54个民族);28响标志着中国共产党领导人民英勇奋斗的28年。

新中国百废待兴,任重道远,但毛泽东曾宣告:

“我们不但善于破坏一个旧世界,我们还将善于建设一个新世界。”

八个民主党派:中国国民党革命委员会(简称民革)、中国民主同盟(简称民盟)、中国民主建国会(简称民建)、中国民主促进会(简称民进)、中国农工民主党(简称农工党)、中国致公党、九三学社、台湾民主自治同盟(简称台盟)。

★统一战线的发展历程:国民革命时期的革命统一战线→抗日战争时期的抗日民族统一战线→解放战争到社会主义建设时期的人民民主统一战线→新时期的爱国统一战线。

《爱我中华》

五十六个星座五十六只花 五十六族兄弟姐妹是一家 五十六种语言汇成一句话

爱我中华 健儿奋起的步伐 爱我中华 建设我们的国家 爱我中华 中华雄姿英发

爱我中华 五十六族兄弟姐妹 五十六种语言汇成一句话 爱我中华

21世纪教育网 -- 中国最大型、最专业的中小学教育资源门户网站。 版权所有@21世纪教育网

同课章节目录

- 专题一:古代中国的政治制度

- 一:中国早期政治制度的特点

- 二:走向“大一统”的秦汉政治

- 三:君主专制政体的演进与强化

- 四:专制时代晚期的政治形态

- 专题二:近代中国维护国家主权的斗争

- 一:列强入侵与民族危机

- 二:中国军民维护国家主权的斗争

- 三:伟大的抗日战争

- 专题三:近代中国的民主革命

- 一:太平天国运动

- 二:辛亥革命

- 三:新民主主义革命

- 专题四:现代中国的政治建设与祖国统一

- 一:新中国初期的政治建设

- 二:政治建设的曲折历程及其历史性转折

- 三:“一国两制”的伟大构想及其实践

- 专题五:现代中国的对外关系

- 一:新中国初期的外交

- 二:外交关系的突破

- 三:新时期的外交政策与成

- 专题六:古代希腊、罗马的政治文明

- 一:民主政治的摇篮——古代希腊

- 二:卓尔不群的雅典

- 三:罗马人的法律

- 专题七:近代西方民主政治的确立与发展

- 一:代议制的确立与完善

- 二:美国1787年宪法

- 三:民主政治的扩展

- 专题八:解放人类的阳光大道

- 一:马克思主义的诞生

- 二:国际工人运动的艰辛历程

- 三:俄国十月社会主义革命

- 专题九:当今世界政治格局的多极化趋势

- 一:美苏争锋

- 二:新兴力量的崛起

- 三:多极化趋势的加强

- 学习与探究之一:秦朝在中国历史上的地位

- 学习与探究之二:模拟古罗马法庭