必修1第一单元

图片预览

文档简介

本资料来自于资源最齐全的21世纪教育网www.21cnjy.com

必修1

第一单元 古代中国的政治制度

单元概览

政治制度是国体与政体的总和。中国古代政治制度就国体而言,有奴隶主贵族专政与封建地主阶级专政两种类型,就政体而论,有分封制与中央集权制两种主要形式。因此,中国古代政治制度史的分期,大体可以划分为两个大的阶段,即早期阶段(夏商周时期,前2070年——前476年)和发展阶段(战国至鸦片战争前的清朝,前475——1840年)。早期阶段处在中国的奴隶制社会时期,主要是夏、商、周三代所实行的政治制度,中国古代早期的政

治制度的突出特点是实行宗法制和分封制相结合的制度。发展阶段处于我国封建社会时期,中国古代中央集权制度逐步形成、发展、完善和加强。

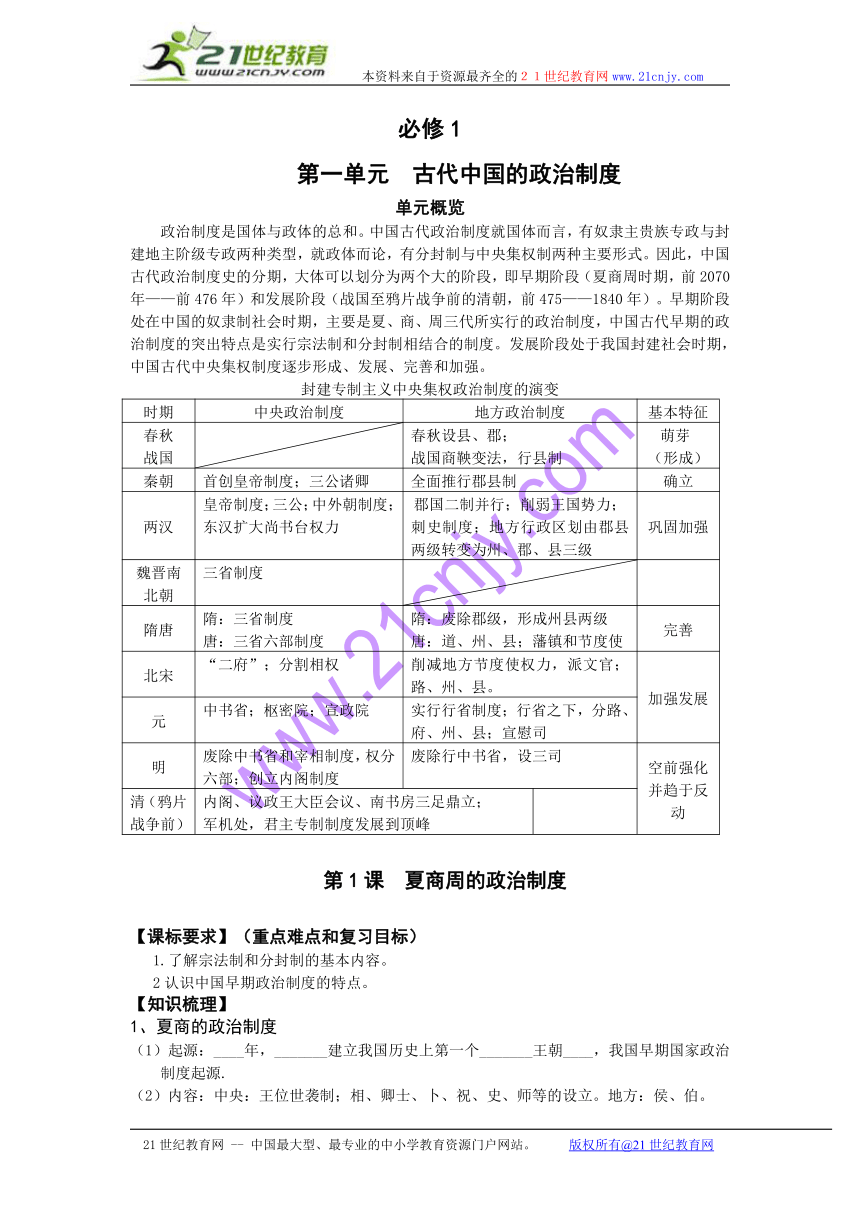

封建专制主义中央集权政治制度的演变

时期 中央政治制度 地方政治制度 基本特征

春秋战国 春秋设县、郡;战国商鞅变法,行县制 萌芽(形成)

秦朝 首创皇帝制度;三公诸卿 全面推行郡县制 确立

两汉 皇帝制度;三公;中外朝制度;东汉扩大尚书台权力 郡国二制并行;削弱王国势力;刺史制度;地方行政区划由郡县两级转变为州、郡、县三级 巩固加强

魏晋南北朝 三省制度

隋唐 隋:三省制度唐:三省六部制度 隋:废除郡级,形成州县两级唐:道、州、县;藩镇和节度使 完善

北宋 “二府”;分割相权 削减地方节度使权力,派文官;路、州、县。 加强发展

元 中书省;枢密院;宣政院 实行行省制度;行省之下,分路、府、州、县;宣慰司

明 废除中书省和宰相制度,权分六部;创立内阁制度 废除行中书省,设三司 空前强化并趋于反动

清(鸦片战争前) 内阁、议政王大臣会议、南书房三足鼎立;军机处,君主专制制度发展到顶峰

第1课 夏商周的政治制度

【课标要求】(重点难点和复习目标)

1.了解宗法制和分封制的基本内容。

2认识中国早期政治制度的特点。

【知识梳理】

1、夏商的政治制度

(1)起源:____年,_______建立我国历史上第一个_______王朝____,我国早期国家政治制度起源.

(2)内容:中央:王位世袭制;相、卿士、卜、祝、史、师等的设立。地方:侯、伯。

行政设置和制度 职能或概况

中央 王位世袭制的形成 王位在一家一姓中传承,父子相传或兄终弟及,国王统率大小官员,治理国家

相、卿士 参入商王决策

卜、祝、史 负责祭祀占卜和记录王朝大事

师 执掌军权

地方 侯、伯 臣服商朝的方国领袖;商朝高官;定期纳贡;奉命征伐

(3)影响:夏商早期政治制度对西周政治制度起了重要作用,对宗法制和分封制有直接

影响。

2.西周分封制:

(1)背景目的:伐纣灭商,周朝建立;为了进行有效统治,巩固政权,维护奴隶制统治。

(2)历程:

①武王分封。

②周公分封:思考 周公大分封的背景和目的?

(3)内容:分封诸侯,以蕃屏周

①把一定_____,分给___________,建立___,拱卫___

②主要封国:_______________________________________________

③封国的权利和义务:________________________________________________

(4)意义:扩展了统治范围,扩大了统治区域,形成遍布全国的交通网络;形成对周

王室众星捧月的政治格局;加强了对地方的统治,巩固了王权和奴隶制统

治,使周成为一个延续数百年的强国。

(5)结束:西周后期,诸侯国势力壮大,王权衰微,分封制受破坏;春秋楚王问鼎,

公开挑战;春秋战国时期,诸侯争战,割据争霸;战国末年,王室完全失

去分封大权。

3、西周的宗法制

(1)性质(含义):规定宗族内的嫡庶系统,确立和巩固父系家长在本宗族中的地位,

与分封制互为表里的具有政治性质的制度。

(2)最大特点:______________________________________

(3)影响:保证了贵族在政治上的垄断和特权地位,利于统治集团内部的稳定与团结。

【疑难解读】

1、与夏商制度相比,西周的分封制和宗法制有哪些主要特点?概括分封制和分封制的关系。

分封制:①在宗法制体系下,和宗法制紧密结合,互为表里。政权与族权紧密结合,政权与血缘纽带、“国”与“家”密切结合。②权利与义务密切结合。③封国与王室关系密切,臣属关系明确,周王确立天下共主地位。④层层分封,形成森严的等级序列和等级制度。

宗法制:①最大特点和核心是嫡长子继承制②和分封制紧密结合,互为表里。政权与族权紧密结合,

政权与血缘纽带、“国”与“家”密切结合,带有血缘部族色彩。③大宗命令和约束小宗,小宗必须服从大宗,周王是天下大宗,是政治上的最高领袖。④大宗、小宗的关系是相对的,是家族等级关系,也是政治隶属关系。

关系:互相结合,互为表里,具有政治性质的制度;宗法制在政治制度方面的体现就是分封制;分封制在血缘关系方面的体现就是宗法制。

2、中国早期政治制度的特点有哪些?

①实行王位世袭制,实行分封制和宗法制,互为表里。②以宗法制为核心。③族权和政权相结合,带有浓厚的血缘和部族色彩。④权利和义务相统一。⑤具有开创性、继承性和发展性。夏朝开创了我国早期的一些典型的政治制度,如王位世袭制。这些政治制度对西周政治制度的发展有直接影响。

【典例解析】

【例1】(2008年高考上海历史)“封建亲戚,以藩屏周。”这句话指的是

A.分封制 B.井田制 C.郡县制 D.行省制

【解析】本题考查考生从材料中获取试题的信息,理解试题要求以及考查意图的能力。分封制是将宗族姻亲等分派到各地,广建子国,拱卫王室。材料中的“封建”是“分封建制”、“封邦建国”的意思, “以藩屏周”是“拱卫周王室”的意思,因此这句话指的是西周时期的分封制。

【答案】A。

【例2】(2008年高考广东历史)右图是明清古建筑中的一幅牌

匾,与它有关联的中国古代政治制度是

A分封制 B宗法制

C三省六部制 D内阁制

【解析】图片所示是叶氏宗祠牌匾。祠即宗祠, “祠堂”主要是用来供奉和祭祀祖先的场所,一般是一姓一祠,内有旁文记载着姓氏渊源、族人荣耀等。可见强调的是血缘关系,据此既可判断与之联系的制度是宗法制。因此,选B宗法制符合题意。直接读取图片信息,与所学知识相联系挂钩。

【答案】B。

【例3】《荀子·儒效篇》记载:“(周公)兼制天下,立七十一国,姬姓独居五十三人。”这说明了西周分封制具有浓重的( )

A.宗教色彩 B.宗族色彩 C.神权色彩 D.皇权色彩

【解析】材料说明,同姓宗族子弟是西周时期分封的主体,这一时期著名的姬姓封国有晋、卫、鲁等,也说明西周时期分封制带有鲜明的宗族色彩。获取并理解材料中的关键信息,与所学知识相结合。

【答案】B。

【能力测试】

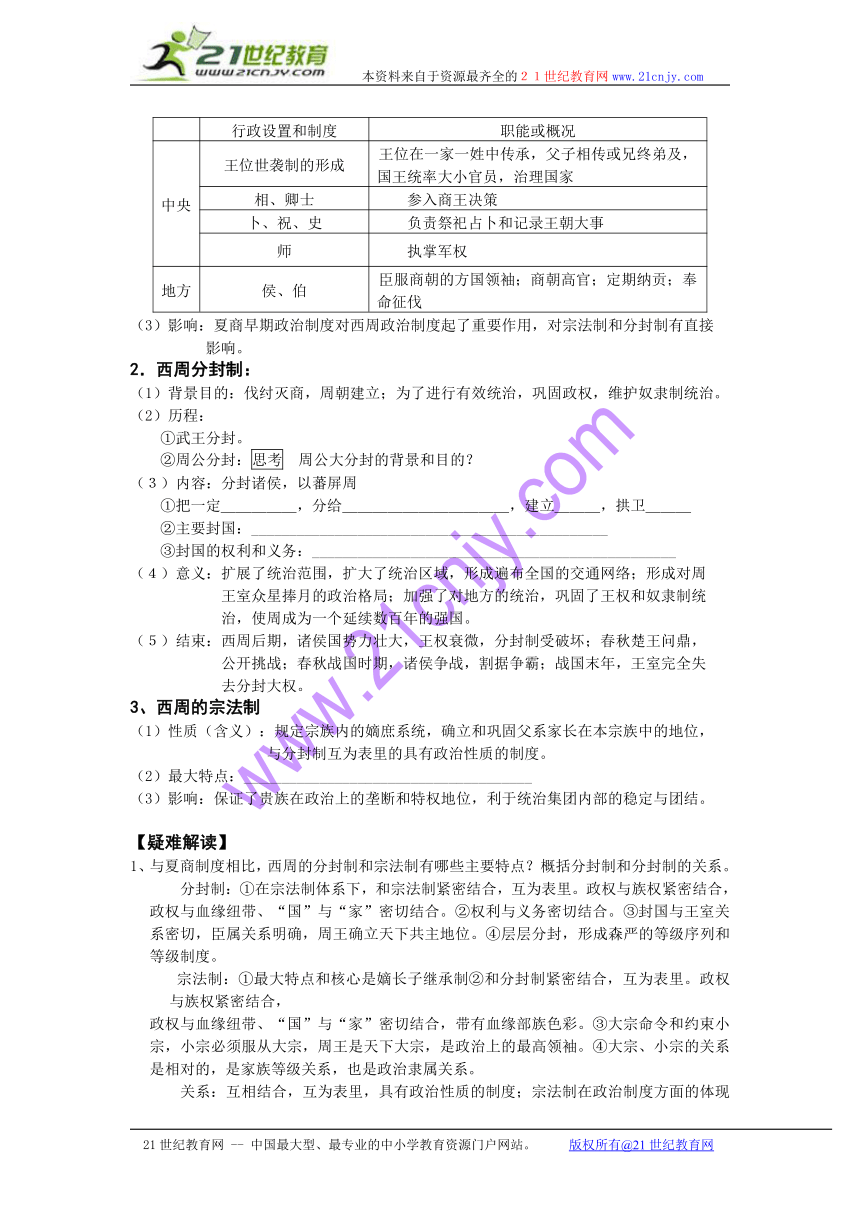

1、读《西周分封示意图》,可知

A、周成王建立周朝后,开始进行大分封 B、西周同姓封国大多集中于长江流域

C、西周同姓封国大多集中于淮水流域 D、西周异姓封国大多集中于黄淮之间

2. 观察右图,按照西周宗法制的规定,

有资格继承王位的是

A.② B.① C.④ D.③

长子 ③

次子 ④

3.“天子适诸侯,曰巡狩;巡狩者,巡所守也。诸侯朝于天子,曰述职,述职者,述所职也。无非事者……一不朝则贬其爵,再不朝则削其地,三不朝则六师移之。”(《孟子·告子》)上述材料不能反映的是( )

A.描述了西周分封制的情况 B.天子与诸侯都是宗族、姻亲关系

C.诸侯有保护天子的义务 D.当时有诸侯“不朝”的现象

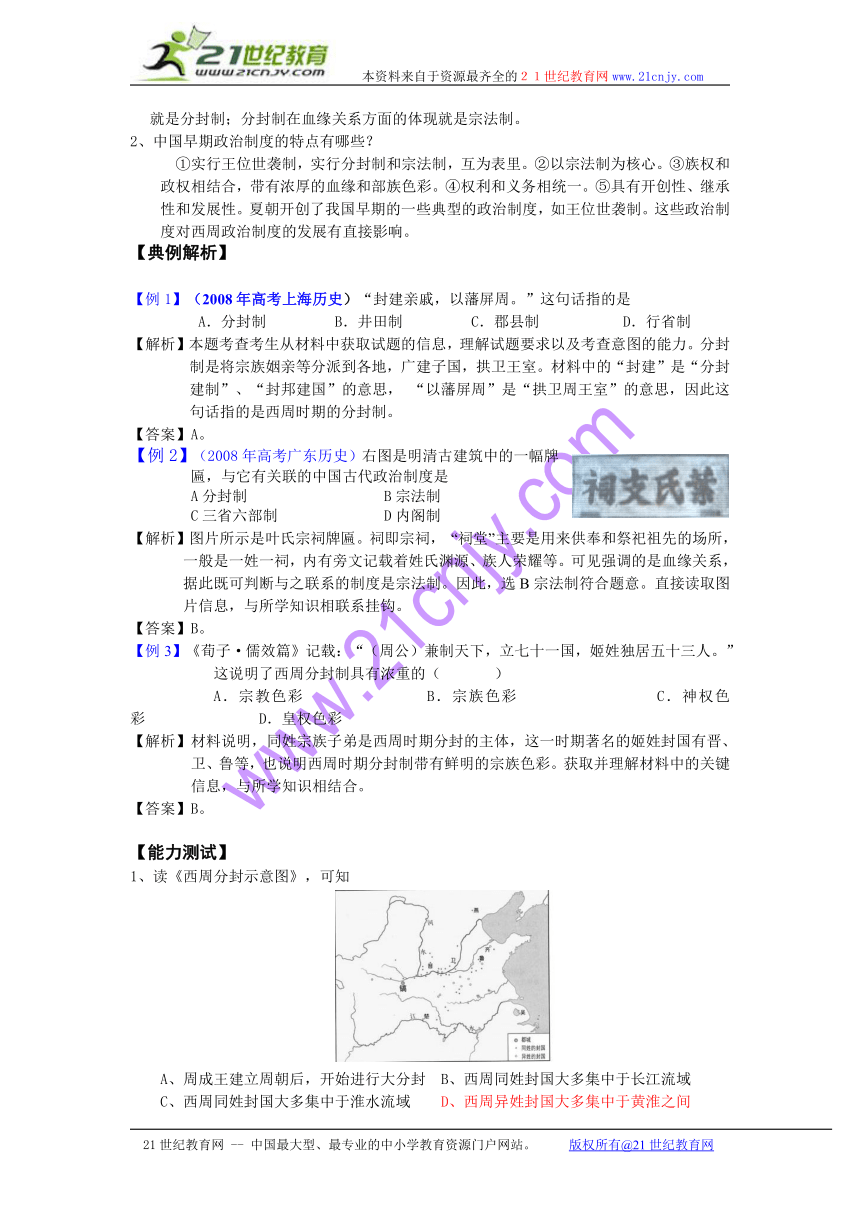

4、下图反映的是周朝的政治制度及其关系,有关说法错误的是

A.宗法制和分封制互为表里

B.宗法制以嫡长子继承制为核心

C.通过分封制,建立起森严的等级序列

D.整套制度维系封建地主阶级的正常统治

5、下图所示内容,表述不正确的是

A.以嫡长子继承制为核心

B.是周人把血缘纽带同政治关系结合起来的一种措施

C.大宗与小宗的关系是绝对的,既是家族等级关系,又是政治

隶属关系

D.与分封制相结合,有利于解决贵族之间在权力、财产和土

地继承上的矛盾

6、《说文解字》解释说:“宗,尊祖庙也。”也就是说,宗法的“宗”的本义是宗庙。这说明宗法制以什么为纽带?

A、 财产 B、 地域 C、血缘 D、 信仰

7.下列两幅图反映的是历史典故周幽王“烽火戏诸侯”,讲述的是,诸侯因义务所在,看见

烽火点燃,蜂拥而至勤王。这一典故所反映的政治制度是( )

A.宗法制 B.分封制 C.郡县制 D.王位世袭制

8. 右图是江苏省丹徒县出土的一件青铜器,此簋内底有铭文120余字,主要记载了周王将一个贵族分封到宜地,并赐其土地、人口和仪仗等情况。该出土文物的主要历史价值是( )

A.证实了周王朝实行分封制

B.说明周王朝实行井田制

C.体现周朝的甲骨文已成为成熟文字

D.说明周王对于功臣的重视

9、西周制定了各种礼乐制度,作为各级贵族的政治和生活准则。周礼名目繁多,有吉礼、嘉礼、宾礼等。周朝礼乐制度的本质意义是( )

A.各级贵族生活的准则 B.维护宗法分封制度的工具

C.是一种等级制度 D.周王有权惩罚违礼的贵族

10.通过宗法制的实行,西周形成一个庞大的宗族网。按宗法制的规定,下列在相关范围内一定能成为大宗的是( )

相关范围 一定能成为大宗者

①周王室内周天子以下 周王正妻所生之子

②周王室内周天子以下 周王嫡长子、嫡长孙

③诸侯国内诸侯王以下 诸侯嫡长子、嫡长孙

④卿大夫封地卿大夫以下 卿大夫长子、长孙

A.①②③④ B.①②③ C.②③④ D.②③

11.概括我国早期政治制度的基本内容。结合史实,从政治方面说明山东在中国先秦时期的重要地位。

内容:王位世袭制、分封制、宗法制。地位:山东境内的齐国和鲁国是西周时期的重要封国。

12.阅读下列材料,回答问题。

材料一 “大道之行也,天下为公,选贤与能,讲信修睦,故人不独亲其亲,不独子其子”

材料二 “今大道既隐,天下为家。各亲其亲,各子其子,货力为已,大人世及以为礼,城郭沟池以为固,礼义以为纪。” ──以上摘自《礼记》

材料三 (西周)天子适诸侯,曰巡狩;巡狩者,巡所守也。诸侯朝于天子,曰述职;述职者,述所职也……一不朝则贬其爵,再不朝则削其地,三不朝则六师移之。 ──《孟子·告子》

材料四 春秋之世,鲁之朝王者二,……而如齐至十有一。──(清)顾栋高《春秋大事表》

(1)材料一和材料二反映出的变化是什么?出现变化的标志是什么?

(2)结合所学知识和材料三,指出西周时周天子和诸侯之间是什么关系?诸侯需要履行哪些义务?

(3)材料四反映出的变化现象是什么?出现这种变化的直接原因是什么?

(4)上述两种变化产生的最根本原因是什么?

(1)变化:原始社会的禅让制被奴隶社会的王位世袭制所取代(或“家天下”取代“公天下”)。标志:启夺得王位。(2)关系:上下级臣属关系。义务:服从周天子的命令,镇守疆土,随从作战,交纳贡赋,朝觐述职,拱卫王室。(3)现象:春秋时期周天子地位下降,从天下共主的地位变得不再受诸侯尊重。原因:春秋时期王室衰微,一些诸侯国势力壮大,分封制崩溃。(4)社会生产力的发展和进步。

13、阅读下列图片或示意图,回答问题

图1

图2 图3

图4

(1)识读图1,列举周公辅政的表现。

(2)根据图2,西周初年分封的诸侯国中,濒临渤海的有_____,位于今环渤海开放区的有____,其中属于同姓封国的有_____,异姓功臣封国的是______。

(3)按照西周分封制的规定,齐、鲁诸侯王对周王负担哪些义务和责任?有哪些权力?

(4)根据图3,判断西周分封的对象。

(5)概括图2和图4所示制度之间的关系。

(1)辅佐成王继位;带兵东征,平定商朝旧贵族和三监叛乱;进行大规模分封,扩展周的统治范围。(2) 齐、燕;齐、鲁、燕;鲁、燕;齐。(3)义务:①拱卫王室②服从命令③镇守疆土④随从作战⑤交纳贡赋⑥朝觐述职。权力:①对卿大夫实行再分封②设置官员③建立武装④征派赋役。(4)王族、功臣、先代贵族。(5)宗法制以嫡长子继承制为核心,通过分封制,建立起森严的等级序列,宗法制和分封制互为表里,宗法制在政治制度方面的体现就是分封制,整套制度维系着奴隶主统治,是支撑西周走向强盛的杠杆。

第2课 封建中央集权制度的形成和发展

【课标要求】(重点难点和复习目标)

1、知道“始皇帝”的来历和郡县制建立的史实,了解中国古代中央集权制度的形成及其影响。

2、列举从汉到元政治制度演变的史实,说明中国古代政治制度的特点。

3、了解明朝内阁、清朝军机处设置等史实,认识君主专制制度的加强对中国社会发展的影响。

【知识梳理】

1、秦的统一

(1)条件:商鞅变法后,秦国的政治、经济、军事实力强大,为统一奠定基础;秦王嬴政的雄才大略。

(2)过程:从公元前230年到前221年,先后灭掉__________________________六国。

(3)意义:结束了诸侯割据局面; 建立了中国历史上第一个统一的封建王朝。

2、秦朝中央集权制度的确立和加强

(1)确立皇帝制,皇权至高无上,总揽全国政治、经济、军事等一切大权。

思考1 秦始皇首创的皇帝制度,显示了中国封建专制制度的哪些重要特征?

(2)在中央实行“三公诸卿制”:设立________、_________、__________ “三公”为中央最高官职;_____之下,设立“诸卿”作为中央政府的职能部门。

(3)在地方推行郡县制:

条件:春秋时期,一些诸侯国设县、郡;商鞅变法废分封,行县制;秦灭六国,完成统一;经过朝廷两次辩论,秦始皇决定在全国范围内实行郡县制。

概况:郡(守)――县(令、长)。

思考2 “三公”、郡守、县令的职能分别是什么?

(4)秦朝这套从____到___的______的建立,标志着封建专制主义中央集权制度的确立。

3、秦朝中央集权制的作用和影响

(1)秦朝国力增强,北击匈奴,南平越族,扩大疆域,形成中国历史上第一个统一的多民族的封建国家。(2)秦统一后,采取了一系列措施,有利于封建经济文化的发展,对祖国疆域的初步奠定、巩固国家统一,以及形成以华夏族为主体的中华民族,起了重要作用。(3)奠定了中国两千多年封建社会政治制度的基本格局,影响深远。(4)秦朝依靠皇帝的专制权威,加强对人民的压榨,造成阶级矛盾激化,最终王朝灭亡。

思考3 随着秦的统一和中央集权制的建立,秦朝在民族关系、法律、经济、交通等方面采取了哪些重大举措?

思考4 中央集权制度建立和发展的根源?

4、从汉到元中央政治制度的演变

(1)两汉:继续实行皇帝制;设三公;汉武帝起用布衣为相,并形成中外朝制度;东汉

光武帝进一步剥夺三公权限,扩大尚书权力,成为决策和发号施令的中枢机构。

(2)魏晋南北朝:形成尚书省、中书省、门下省三省体制。

(3)隋唐:隋朝以___、___、____三省为中央政府最高统治机构;唐朝实行三省六部制。

思考5分析唐朝三省六部制的名称、职能、意义。为什么说是古代政治制度的重大创造?

(4) 宋:二府,________是最高行政机构,______是最高军政机构;分割相权:_____为副相,分割宰相行政权;_______管理财政,分割宰相财权。

(5)元:综合汉蒙政治制度,加强皇权有新发展:_____是最高行政机构,领___,行使_____;_______是最高军事机构;________统领______和管辖_______。

5、从汉到元地方政治制度的演变

(1)汉:①汉初:____二制并行②汉景帝到汉武帝:削弱王国势力③汉武帝后期:分全国为十三州,作为____,设____,监察__________④东汉时期:刺史逐步增添地方__________,末年,州成为________,地方行政区划转变为___、___、___三级制。

(2)隋:隋初,地方行政机构重叠,官多民少,隋文帝废除郡级,形成_______两级制。

(3)唐朝:地方行政制度与隋相同;分全国为10___,作为_____;____时,道成为州县以上行政实体;唐朝中后期,地方军镇长官节度使越设越多,发展成_______局面。

(4)北宋:_____做地方官,削减地方节度使权力;州县两级制,道改为__,在州县之上。

(5)元:实行_____,省的最高长官为平章政事;行省之下设路、府或州、县; 设____对边远民族地区进行管理。

思考6 中书省直接管理的范围有哪些?概述元朝实行行省制度的原因和意义。

思考7从汉到元,中国政治制度屡经变化。试作简要评价。

思考8汉承秦制,又有所变化的含义以及主要表现。(提示:中央和地方)

6、明朝君主专制的强化

(1)地方:废除_______,设_____。

(2)中央:废除____和_____制度,权分六部;_______时,创立内阁,内阁制度正式确立。 (内阁制度是怎样形成的?如何评价 )

思考9明太祖为什么废除宰相制度?有何作用?

7、清朝君主专制制度的顶峰:设立___________

(1)设立原因:雍正年间,为适应_________的需要,设军需房,后改名军机处。

(2)职能及演变:由协办军务,单纯处理军事逐步扩大到其他政务。成为辅助皇帝处理政务的最重要的中枢机构。

(3)特点:钦定的军机大臣秉承皇帝旨意办事,军政大权集中于皇帝;机构简单,人员精干,有官无吏,办事效率高;地处内廷,外界干扰少,政治政策缜密;行政封闭性特征明显。

(4)作用:进一步加强了君主专制制度,达到顶峰。

8、明清时期东西方差距:西方进步;东方落后。

【疑难解读】

1、郡县制与分封制的比较。

都属于统治和管理地方的行政制度,但两者又有着明显的区别。

其一,分封制是与宗法制相联系的,是以血缘关系为基础的;郡县制是在国家大一统的条件下实行的,是按地域划分的。其二,分封的诸侯王位世袭,并拥有封地;郡县的官吏由皇帝或朝廷任免调迁,官位概不世袭,官吏只有俸禄没有封地。其三,诸侯国拥有很强的地方独立性,容易发展为割据势力;郡县则是地方行政机构,有利于中央集权的加强和国家的统一。两者的主要区别在于中央对地方的制约关系及其地方权力的大小。

2、中国古代实行专制主义中央集权制度的原因有哪些?

(1)具有分散性的自然经济和小农经济所决定的(根本原因)。

(2)法家思想、儒家思想提供理论基础。

(3)为了巩固国家统一,维护封建经济基础和封建统治。

3、分封制、郡县制和行省制度的比较。

相同点:都是中国古代社会重要的地方行政制度;目的都是为了巩固统治;结果都在一定时期内产生了积极影响;对后世各朝都产生重大影响。

不同点:①时代不同。分封制是奴隶社会的地方行政制度,盛行于西周;郡县制和行省制度是封建社会的地方行政制度,郡县制几乎盛行于整个封建时代,行省制度确立并盛行于元朝。②和中央政府的关系不同。被分封的诸侯国相对独立于中央政府,并且权力和地位可以世袭;郡县制则是中央政府属下的地方行政机构,郡守和县令都由皇帝直接任免;行省只是中央最高行政机关——中书省的派出机构,其行政长官直接对中书省负责。③在一定时期内所产生的作用和影响不同。分封制虽在一定时期内产生过一些积极作用,但长期以来的残余势力破坏了国家的统一和社会稳定;郡县制和行省制度不仅在当时有效地加强了中央集权,维护了国家统一,而且经过后世的调整和补充,其积极作用愈益明显。

4、宋太祖从“权”“钱”“兵”三方面着手加强中央集权的措施,有哪些利与弊?

利: 基本解决了中央集权与地方分权的矛盾,促进了社会经济的恢复和发展。

弊: ①权力过分集中,导致臣下不负责任;②机构臃肿,形成“冗官”,效率低下;③军制紊乱,形成“冗兵”,战斗力衰退; ④财政危机严重,形成“冗费”。⑤埋下积贫积弱的祸根。

5、宰相制与内阁制有何区别?

历史上宰相是皇帝的助手,参与国家大事决策,对皇权具有制约作用。宰相被制度赋予决策大权,其地位巩固。内阁只是皇帝的侍从咨询机构,并无决策权。虽有内阁大学士大权在握的现象,但其权力并不来自于制度、职位,而来自最高统治者的个人支持与信任。一旦失宠,地位便一落千丈。

6、贯穿古代专制主义中央集权制度的基本矛盾有哪些?概括专制主义中央集权制度的发展趋势。

矛盾:君权和相权的矛盾;中央和地方的矛盾;阶级矛盾。

趋势:①专制主义中央集权制度不断强化,到明清时期趋于反动。②中央集权不断加强,地方权力不断削弱。中央对地方控制不断加强,对地方实行多层次、多渠道管理和监督。③皇权、君权不断加强,相权不断削弱,直至被废除④思想控制和文化专制日益加强。

7、概括中国古代对今山东地区的行政管辖。

①西周(奴隶社会):实行分封制,分封齐、鲁等诸侯国

②秦朝:实行郡县制,设郡、县、乡里地方行政机构

③西汉:汉初,郡国二制并行,郡国交叉;汉武帝后期,设监察区—州,设刺史监察,实行刺史制度

④东汉:东汉末年,行政区划由郡县两级制转变为州、郡、县三级

⑤隋朝:废除郡级,形成州、县两级制

⑥唐朝:设道为监察区,逐渐成为州县之上的行政实体

⑦北宋:派文臣做地方官,防止武人割据局面;地方政权分路、州、县三级

⑧元朝:在中央设中书省,直接管理山东等

⑨明朝:废除行中书省,设布政司、都指挥司、按察司三司,分管地方行政、军政、监察。

【典例解析】

例1.(2008高考江苏历史)“齐人”、“鲁人”、“楚人”这种表述,逐渐让位于以行政区划为籍贯的表述,造成这一变化的制度因素是

A.分封制 B.宗法制 C.郡县制 D.三省六部

解析:C。西周时实行分封制,分封了齐国、楚国、鲁国等。但是到秦始皇灭六国完成统一后,在全国范围内推行了郡县制,分封制被彻底打破。应选C项。

例2.(2008高考上海历史) 中国古代有一个统一王朝,它最先在全国范围内推行了郡县制,建立起中央集权制的政治模式。据此判断,这个王朝是

A.西周 B.秦朝 C.东汉 D.明朝

解析:B。本题主要考查对我国古代政治制度的把握,最早推行郡县制的、建立中央集权制的是秦朝,所以B项正确。

例3.秦始皇说:“天下共苦战斗不休,以有侯王。赖宗庙,天下初定,又复立国,是树兵也,而求其宁息,岂不难哉!”上述材料直接说明秦始皇( )

A.赞同分封制 B.赞同郡县制 C.反对分封制 D.反对郡县制

解析:C。本题首先要理解秦始皇的主张,虽然秦始皇赞同郡县制,但材料中没有直接体现这一信息,所以不能选择B项。材料大意:西周分封制导致了诸侯割据,战争动荡,现在秦朝灭六国后,完成统一,天下初定,如果继续实行分封制,那么,这会又导致战争动荡,想求社会安宁,就难了。解答材料型选择题,要注意准确理解材料的内涵。

例4、(2008年高考海南历史)刘邦在位末年与众臣歃血为盟,特别诏令:“非刘氏而王者,若无功,上所不置而侯者,天下共诛之。”其目的在于( )

A.加强朝廷对地方的控制 B.禁止分封异姓王侯

C.鼓励臣民建立军功 D.安抚汉初以来的功臣

解析:“非刘氏而王者,若无功,上所不置而侯者,天下共诛之。”这说的是两层意思:一是限定只有刘姓(当然主要指刘邦的后代)才能当诸侯王,二是没有刘姓皇帝的批准,非刘姓的人没有大功是不能被封侯的。很显然刘邦此举之目的在于加强朝廷对地方的控制。提高史料阅读理解能力,结合所学知识。注意透过现象看本质。

【答案】A。

例5、(2008年高考江苏历史)唐太宗说:“以天下之广,四海之众,千端万绪,须合变通,皆委百司商量,宰相筹画,于事稳便,方可奏行。岂得以一日万机,独断一人之虑也。”材料表明他主张()

A.发挥宰相等大臣的议政权 B.君权与相权相互制衡

C.中央权力重心应当下移 D.君主不应实现专制统治

解析:正确理解史料的内涵。题干中唐太宗的话的意思是发挥宰相和诸位大臣的聪明才智,全盘考虑,以防止决策的失误。

【答案】A。

例6、(2008高考上海历史) 中国历史上推行重文轻武、大将不得据地拥兵政策的朝代是

A.西汉 B.隋朝 C.宋朝 D.清朝

解析:C 中国历史上北宋为了解决地方藩镇割据的问题,采取了“重文轻武”的策略,剥夺了中央和地方大将的兵权。因此正确答案为C项。

例7、(2008高考上海历史) 右图所示的是

A.秦朝的疆域

B.宋朝的疆域

C.元朝的疆域

D.明朝的疆域

解析:C. 从图中可以看出“中书省”和大量行省的设置,结合所学知识,只有元朝时期才在全国实行行省制度。 因此正确答案为C项。

例8.(2008年高考广东文基)明初,朝臣建议建文帝削藩。随后,建文帝的叔叔燕王朱棣以清君侧为名起兵,最后占领南京,夺取帝位。此事说明当时

A.实行了内阁制 B.设立了军机处

C.实行了分封制 D.郡县制受到挑战

解析:C 注意题干中的关键信息:“削藩”, “藩”是指地方割据势力或者地方存在的对中央构成潜在威胁的势力,C项符合题干要求。

例9、(2008高考年广东历史)某思想家说:“我之出而仕也,为天下,……为万民,非为一姓也。。”他所反对的是

A民主共和制 B中央集权制 C专制主义制度 D 君主立宪制

解析:C. 这显然是明末清初的早期的民主思想.,其政治主张是"反对君主专制独裁,提倡人民主权."

例10、右图《内阁大堂旧址》所示的历史现象,最早出现于( )

A. 英国 B.美国 C.中国明朝 D.中国清朝

解析:C。准确识读历史图片所蕴含的历史信息。图示是明朝内阁大堂旧址。不要和英国内阁相混淆。

【能力测试】

1.右图是秦始皇发给驻防阳陵(今陕西咸阳一带)将领的铜铸虎符。

虎符中分为二,左右半符各有十二字铭文,书曰:“甲兵之符,右才(在)皇帝,左才(在)阳陵”。调发军队,必须左、右半符验合方能

生效。从上述文字和图片资料中,我们获得的历史信息有( )

①秦朝军队的调动以虎符为凭据②秦朝时军国大权操纵在皇帝手中

③秦朝冶炼技术达到一定水平 ④秦朝使用的标准字体是小篆

A.①②③④ B.①③④ C.②③④ D.①②④

2.右图所示物品的出现,反映的实质问题是( )

A.中央集权的加强

B.暴政

C.促进经济发展

D.重农抑商

3. 秦朝统一中国后便征用大量的劳动力建造了规模宏大的下列工程。秦朝能够倾尽国家之力,完成这些工程主要是基于( )

秦始皇陵 秦长城 阿房宫

A.奴隶制经济的兴盛和发展 B.秦始皇的正确决策

C.中央集权制的建立 D.工匠水平的高超

4.秦朝丞相李斯在峄山的纪功刻石中说“追念乱世,分土建邦……攻战日作。流血於野”。为了避免这种情况再次发生,秦朝实行( )

A. 三公九卿制 B.郡县制 C. 什伍连坐制 D. 焚书坑儒

5.秦朝李斯推行郡县制的主张被称为“千古创论”, 毛泽东讲“百代都行秦政制”,这主要是因为郡县制()

A.始于秦朝的建立 B.终于汉初分封王国

C.利于加强中央集权 D.便于扩大秦国版图

6、中国古代有一大臣向皇帝进言:“臣闻殷周之王千余岁,封子弟功臣,自为枝辅。今陛下有海内,而子弟为匹夫,卒有田常、六卿之臣,无辅拂,何以相救哉?事不师古而能长久者,非所闻也。”此大臣主张( )

A.分封制 B.郡县制 C.三省六部制 D.中央集权

7、秦始皇在咸阳宫举行的一次庆功宴上对群臣说:“天下共苦战斗不休,以有诸侯,赖宗届,天下初定,又复立国,是树兵也,而求其宁息,岂不难哉!”始皇为解决上述问题,“求其宁息”的措施是

A.焚书坑儒 B.推行郡县制 C.攻打匈奴 D.修筑长城

8、下图所示物品的出现,反映当时的重大社会变化是

A.专制主义中央集权的加强 B.冶铁业发展

C.重农抑商,规范商人活动 D.商品经济繁荣

9.柳宗元在《封建论》中说:“秦有天下,裂都会而为之郡邑,废侯卫而为守宰。……

此其所以为得也。”这句话指的是

A.推行分封制 B.设立郡县制 C.废除郡县制 D.废除行省制

10、柳宗元在《封建论》中说:“秦有天下,裂都会而为之郡邑,废侯卫而为守宰(宰:

县令)……此其所以为得也。”柳宗元这段话实际上

A.肯定了秦朝的郡县制 B.肯定了三公九卿制度

C.肯定了秦朝的赋税制度 D.肯定了秦朝的民族政策

11、《秦始皇本纪》载:“秦初并天下,令丞相、御史曰:‘……寡人以眇眇之身,兴兵诛暴乱,六王咸伏其辜,天下大定。今名号不更,无以称成功,传后世……’。”对此,下列说法正确的是

A.皇帝名号确立是秦完成大一统的产物B.皇帝名号的确立是秦王嬴政称霸的需要

C.丞相和御史主动提出要给秦王改名号 D.秦王试图通过改名号让子孙认识自己

12.(2008年山东文综)唐朝中央政府具有较高的行政效率,主要原因在于

A.增设机构,独立施政 B.分工明确,相互协调

C.一职多官,互相牵制 D.简化机构,总揽于上

解析:B 考查三省六部制的作用。三省之间分工明确,互相配合,既提高了行政效率,又互相牵制,有利于加强君权。

13.(2008高考宁夏文综)《旧唐书·良吏传》记载了一名叫王方翼的官员,“(高宗)永徽中累授安定令,诛大姓皇甫氏,盗贼止息,号为善政”。当时此类的记载尚有许多。这说明本资

A.官府与大姓的关系是地方治理的关键 B.朝廷一直压制门阀

C.朝廷对地方缺乏影响力 D.士族大姓势力膨胀导致割据

解析:A 解析:本题考查学生的阅读能力和理解能力。材料体现了地方官王方翼消灭了大姓皇甫氏后,使这一地区的治安好转,由此可以看出,能否处理好官府与大姓的关系是当时地方治理的关键。

14.(2008高考宁夏文综)中国古代吏治腐败时会出现以钱买官的现象。“三千索,直秘阁,五百贯,擢通判”,就是对这一现象的揭露。这句话所反映的情况发生在

A.秦代 B.汉代 C.唐代 D.宋代

解析:D 解析:根据“擢通判”中的“通判”来进行判断。北宋初年,宋太祖开始在地方上设通判,来监督知州。

15.(08海南高考历史)下列各项中,分割宰相军权的官职是( )

A.秦朝的御史大夫 B.汉朝的刺史

C.唐朝的节度使 D.宋朝的枢密使

解析:D秦朝的御史大夫是丞相的助手,负责监察百官,A错。汉朝的刺史是负责监察地方诸侯王和地方高官的,B错。唐朝的节度使是边境重地设置的军镇长官,C错。宋朝在中央增设枢密使,管理军事,分割宰相的军权,D符合题意。

16、“三司之职,国初沿五代之制置使,以总国计,应四方贡赋之入,朝廷不预,一归三司,通管盐铁、度支、户部……。”这段引文描述的财政官制应属于

A.汉朝 B.唐朝 C.宋朝 D.明朝

17、汉代的州和唐朝的道

A.数量相同 B.分别是汉景帝和唐太宗最早设置

C.消除了中央和地方的矛盾 D.从最初的监察区逐渐发展为地方行政实体

18、《元史》记载:“国家置中书省以治内,分行省以治外。”其中的“内”指的是:

A、蒙古高原 B、山西、河北、河南 C、河北、山西、山东 D、原南宋统治区域

19、杨家将的故事是根据宋太宗时期西路军副帅杨业的故事改编的。杨业是前方指挥作战的将领,本应该具有较大的自主权,但却受到皇帝、____、主帅和监军等多方面的制约,只能绝对服从,不得应变,最后战死在沙场。文中的“____”应是指

A.丞相 B.枢密使 C. 知州 D.通判

20.钱穆在《国史新论》中说:“汉代宰相是首长制,唐代宰相是委员会制。”对此理解不正确的是

A.汉代宰相位高权重 B.另设机构,架空专制皇权

C.宰相数量逐渐增加 D.唐代宰相权力下降

D、给事中为门下省属官,具有行政决策权

21、“诸侯初破,燕、齐、荆地远,不为置王,毋以填之。请立诸子,唯上幸许。”下列制度体现上述思想的是

A.汉初封国制 B.唐代开元年间在边境重地增置军镇

C.元代设云南行省 D.清代设伊犁将军

22.下图所示的两个王朝,实行的地方行政制度分别是

A.分封制和郡县制 B.分封制和三省六部制

C.分封制和行省制 D.郡县制和行省制

23、元统一后,为有效控制地方,在地方设置了行中书省,下图中未设置行中书省的地区是 A、① B、② C、③ D、④

24、下图所示两种制度

A.都是中央集权制 B.都是封建君主专制的产物

C.都是为了巩固自身的统治而实行 D.都随社会经济基础的变化而瓦解

25、元朝废除三省,实行一省制,“一省制”是指

A.尚书省 B.门下省 C.中书省 D .行中书省

26.右图所揭示的时代特征,最准确的概括是

A.封建制度渐趋衰落

B.特务统治盛行

C.中央集权日益完善

D.民主思想极大地冲击着专制统治

27.紫禁城坐落在北京城南北中轴线上。其中太和殿是中轴线上最高大的建筑,皇帝即位、婚礼、生日、命将出征、接受文武百官朝贺等重大活动都在此举行。这样的建筑理念体现的实质问题是

A.天人合一 B.建筑功能齐全 C.皇权至上 D.国家大一统

28、康熙帝统治时期,清朝中央机构出现三足鼎立状态,下列表示正确的是( )

议政处 议政处 军机处 议政处

六部 内阁 内阁 南书房 议政处 内阁 军机处 南书房

A B C D

29、黄宗羲《明夷待访录》:“有明之无善治,自高皇帝罢丞相始也”,材料中的“高皇帝”应该是指

A.明成祖 B.明太祖 C.宋太祖 D.唐太宗

30、某学者描述中国史上的一种制度是:“虽无相名,实有相职,既有相职,却无相权,既无相权,却有相实。”这种制度是指 ( )

A.汉代内外朝制度 B.唐代三省制 C.元代行省制度 D.明代的内阁制度

31、清代中央集权君主专制制度加强的突出特点是:( )

A、废除了丞相制度和行省制度

B、议政王大臣会议的权力高于内阁和六部

C、内阁、议政王大臣会议、军机处三衙分权

D、设置了直属皇帝的具有传达性质的中央机构

32.明朝的内阁距离皇帝寝宫1000米,清朝的军机处距离皇帝寝宫只有50米。政务中心逐步靠近皇帝寝宫的这一过程,从本质上体现了

A.皇宫建筑布局愈益合理 B.政府行政效能不断提高

C.中央对地方集权的不断加强 D.君主专制的不断强化

33、我国古代专制皇权高度发展的最重要标志是

A. B.

C. D .

34、“奏章票拟,主之内阁;军机机要,主之议政处”。这种现象应主要发生在

A.顺治年间 B.雍正年间 C.乾隆年间 D.道光年间

35.春联是日常生活中对书画艺术的实用。“春联之设,自明太祖始。”朱元璋始令春联用朱砂纸作底,用黑墨写字,并取名为“万年红”,因“红”与“朱”字义相同。朱元璋此举用意在于( )

A.强调“朱”姓的尊贵显赫 B.祈盼专制政权的长治久安

C.营造红红火火的新年气氛 D.改革节日的风俗习惯

36. ( http: / / image. / i ct=503316480&z=0&tn=baiduimagedetail&word=%D7%CF%BD%FB%B3%C7&in=20270&cl=2&cm=1&sc=0&lm=-1&pn=7&rn=1" \t "_blank )第29届奥运会于2008年8月8日在北京举行。北京是我国六大古都之一,文化遗产丰富。右图为北京最著名的建筑之一的紫禁城,它坐落在北京城南北中轴线上,其中太和殿是中轴线上最高大的建筑,皇帝即位、婚礼、生日、命将出征、接受文武百官朝贺等重大活动都在此举行。这样的建筑理念反映的实质问题是 ( )

A.皇权至上 B.建筑功能齐全

C.天人合一 D.国家大一统

37.阅读下列摘编自《史记·秦始皇本纪》的三则材料:

材料一 公元前221年秦王嬴政统一六国后,下的第一道重要诏令是“议帝号”。群臣商议后向秦王建议说:“古有天皇,有地皇,有泰皇,泰皇最贵”。因此,臣等愿“昧死上尊号”,请王为“泰皇”。秦王不以为然,他提出“去‘泰’著‘皇’,采上古‘帝’位号,号曰‘皇帝’。”并说:“朕为始皇帝。后世以计数,二世三世至于万世,传之无穷。”他还采纳了群臣关于皇帝“命为制,令为诏,天子自称曰:‘朕’”的建议。

材料二 “天下之事无小大,皆决于上”“丞相诸大臣皆受成事,倚办于上”。

材料三 秦代以前,玺并非最高统治者所专有。春秋战国时,卿大夫及地方官吏的印章均可称玺。至秦代,则是“天子独以印称玺,又独以玉,群臣莫敢用”。据载,秦朝的传国玉玺其文为“受命于天,既寿永昌”。

回答:

(1)从材料一、三的“皇帝”称号及“制”“诏”“朕”“玺”等规定中,你能得出什么认识

(2)根据材料所涵历史信息,说明了什么

(3)根据材料一,皇位是怎样继承的

(4)综合以上信息,扼要指出皇帝制度的基本特征及其本质。

(1)说明了皇帝独尊的威势和地位;“制”“诏”说明皇帝的话就是法令;“玺”是皇权的集中表现,并为皇权披上了“天命”(君权神授)的色彩。(2)皇权至上,皇帝独裁;大臣受皇命办事,没有决策权。(3)皇位世袭。(4)皇帝独尊,皇权至上,皇位世袭。本质是君主专制,即皇帝是封建国家政权的主宰和权力中心。

38、山东省又称“齐鲁大地”,因其地理位置重要,我国古代各王朝都利用各种方式对其进行了管辖。阅读以下示意图:

回答:

(1)结合材料一说明山东省为什么又称“齐鲁大地”?

(2)材料一和材料二分别体现了哪一朝代对山东省的管辖?从中看出它们各自采取了什么样的行政管理制度?

(3)据材料三说明元朝时实行的地方行政制度是什么?元朝是如何加强对山东行政管辖的?

(4)我国古代地方行政管理制度的逐步完善有何积极作用?

(1)在古代,山东省曾分封过齐、鲁两个诸侯国。(2)西周和西汉前朝。分封制和郡国并行制。(3)行省制度。山东归中书省直接管辖。(4)有利于我国统一的多民族国家的形成、发展和巩固;有利于促进经济发展和政治稳定;有利于促进思想文化的发展和古代文明的进步(不必拘泥于答案,言之有理即可)。

39、列举秦朝、唐朝、北宋、明朝君权与相权关系的有关史实,揭示其历史演变的总体趋势。并指出其影响。

①史实:秦朝:确立至高无上的皇权.在中央设置丞相,辅佐皇帝处理全国的政事。唐朝:实行三省六部制,三省的分工使宰相的权力一分为三,削弱了相权,加强了皇权。北宋:在宰相下设参知政事、枢密使、三司使,把专相的职权一分为三,便于皇帝总揽大权。 明朝:明太祖废除丞相制度,权分六部,直属皇帝。皇帝的权力空前提高。②总体发展趋势:君权日益加强,相权日益削弱直至被废除。 ③影响:君主专制制度走向极端。

40、假如明年你考上了北京大学的旅游管理专业,北京大学校长许智宏听说你在高中时,历史和英语两科学的相当棒,于是就选择你当一名导游,陪同一个外国旅游团到安徽滁州市凤阳县农村去考察。

今安徽凤阳在古代曾出了一个富有传奇色彩的人物,他幼时家境贫困,父母早逝,40岁时成为一代开国皇帝,是古代杰出的地主阶级政治家和军事家。他是中国历史上 唯一一个出身微贱的皇帝,他身上特有的平民气质和自卑感一直伴随着他的君王生涯。他为稳定和巩固封建统治,在14世纪七八十年代进行了重大政治体制改革。

(1)说出这位开国皇帝的朝代、年号、庙号和姓名。

(2)请你把他的政治体制改革的措施向外国友人概括介绍一下。

(1)朝代:明;年号:洪武;庙号:明太祖;姓名:朱元璋。(2)措施:①在地方,废除行中书省,设立布政司、都指挥司、按察司三司,隶属中央。②在中央,废除中书省和丞相,权分六部,直接对皇帝负责,宰相制度被废除,君主专制达到新高度。③在中央,设置殿阁大学士,作为侍从顾问。

长子 ①

周 王

庶子

次子 ②

嫡子

21世纪教育网 -- 中国最大型、最专业的中小学教育资源门户网站。 版权所有@21世纪教育网

必修1

第一单元 古代中国的政治制度

单元概览

政治制度是国体与政体的总和。中国古代政治制度就国体而言,有奴隶主贵族专政与封建地主阶级专政两种类型,就政体而论,有分封制与中央集权制两种主要形式。因此,中国古代政治制度史的分期,大体可以划分为两个大的阶段,即早期阶段(夏商周时期,前2070年——前476年)和发展阶段(战国至鸦片战争前的清朝,前475——1840年)。早期阶段处在中国的奴隶制社会时期,主要是夏、商、周三代所实行的政治制度,中国古代早期的政

治制度的突出特点是实行宗法制和分封制相结合的制度。发展阶段处于我国封建社会时期,中国古代中央集权制度逐步形成、发展、完善和加强。

封建专制主义中央集权政治制度的演变

时期 中央政治制度 地方政治制度 基本特征

春秋战国 春秋设县、郡;战国商鞅变法,行县制 萌芽(形成)

秦朝 首创皇帝制度;三公诸卿 全面推行郡县制 确立

两汉 皇帝制度;三公;中外朝制度;东汉扩大尚书台权力 郡国二制并行;削弱王国势力;刺史制度;地方行政区划由郡县两级转变为州、郡、县三级 巩固加强

魏晋南北朝 三省制度

隋唐 隋:三省制度唐:三省六部制度 隋:废除郡级,形成州县两级唐:道、州、县;藩镇和节度使 完善

北宋 “二府”;分割相权 削减地方节度使权力,派文官;路、州、县。 加强发展

元 中书省;枢密院;宣政院 实行行省制度;行省之下,分路、府、州、县;宣慰司

明 废除中书省和宰相制度,权分六部;创立内阁制度 废除行中书省,设三司 空前强化并趋于反动

清(鸦片战争前) 内阁、议政王大臣会议、南书房三足鼎立;军机处,君主专制制度发展到顶峰

第1课 夏商周的政治制度

【课标要求】(重点难点和复习目标)

1.了解宗法制和分封制的基本内容。

2认识中国早期政治制度的特点。

【知识梳理】

1、夏商的政治制度

(1)起源:____年,_______建立我国历史上第一个_______王朝____,我国早期国家政治制度起源.

(2)内容:中央:王位世袭制;相、卿士、卜、祝、史、师等的设立。地方:侯、伯。

行政设置和制度 职能或概况

中央 王位世袭制的形成 王位在一家一姓中传承,父子相传或兄终弟及,国王统率大小官员,治理国家

相、卿士 参入商王决策

卜、祝、史 负责祭祀占卜和记录王朝大事

师 执掌军权

地方 侯、伯 臣服商朝的方国领袖;商朝高官;定期纳贡;奉命征伐

(3)影响:夏商早期政治制度对西周政治制度起了重要作用,对宗法制和分封制有直接

影响。

2.西周分封制:

(1)背景目的:伐纣灭商,周朝建立;为了进行有效统治,巩固政权,维护奴隶制统治。

(2)历程:

①武王分封。

②周公分封:思考 周公大分封的背景和目的?

(3)内容:分封诸侯,以蕃屏周

①把一定_____,分给___________,建立___,拱卫___

②主要封国:_______________________________________________

③封国的权利和义务:________________________________________________

(4)意义:扩展了统治范围,扩大了统治区域,形成遍布全国的交通网络;形成对周

王室众星捧月的政治格局;加强了对地方的统治,巩固了王权和奴隶制统

治,使周成为一个延续数百年的强国。

(5)结束:西周后期,诸侯国势力壮大,王权衰微,分封制受破坏;春秋楚王问鼎,

公开挑战;春秋战国时期,诸侯争战,割据争霸;战国末年,王室完全失

去分封大权。

3、西周的宗法制

(1)性质(含义):规定宗族内的嫡庶系统,确立和巩固父系家长在本宗族中的地位,

与分封制互为表里的具有政治性质的制度。

(2)最大特点:______________________________________

(3)影响:保证了贵族在政治上的垄断和特权地位,利于统治集团内部的稳定与团结。

【疑难解读】

1、与夏商制度相比,西周的分封制和宗法制有哪些主要特点?概括分封制和分封制的关系。

分封制:①在宗法制体系下,和宗法制紧密结合,互为表里。政权与族权紧密结合,政权与血缘纽带、“国”与“家”密切结合。②权利与义务密切结合。③封国与王室关系密切,臣属关系明确,周王确立天下共主地位。④层层分封,形成森严的等级序列和等级制度。

宗法制:①最大特点和核心是嫡长子继承制②和分封制紧密结合,互为表里。政权与族权紧密结合,

政权与血缘纽带、“国”与“家”密切结合,带有血缘部族色彩。③大宗命令和约束小宗,小宗必须服从大宗,周王是天下大宗,是政治上的最高领袖。④大宗、小宗的关系是相对的,是家族等级关系,也是政治隶属关系。

关系:互相结合,互为表里,具有政治性质的制度;宗法制在政治制度方面的体现就是分封制;分封制在血缘关系方面的体现就是宗法制。

2、中国早期政治制度的特点有哪些?

①实行王位世袭制,实行分封制和宗法制,互为表里。②以宗法制为核心。③族权和政权相结合,带有浓厚的血缘和部族色彩。④权利和义务相统一。⑤具有开创性、继承性和发展性。夏朝开创了我国早期的一些典型的政治制度,如王位世袭制。这些政治制度对西周政治制度的发展有直接影响。

【典例解析】

【例1】(2008年高考上海历史)“封建亲戚,以藩屏周。”这句话指的是

A.分封制 B.井田制 C.郡县制 D.行省制

【解析】本题考查考生从材料中获取试题的信息,理解试题要求以及考查意图的能力。分封制是将宗族姻亲等分派到各地,广建子国,拱卫王室。材料中的“封建”是“分封建制”、“封邦建国”的意思, “以藩屏周”是“拱卫周王室”的意思,因此这句话指的是西周时期的分封制。

【答案】A。

【例2】(2008年高考广东历史)右图是明清古建筑中的一幅牌

匾,与它有关联的中国古代政治制度是

A分封制 B宗法制

C三省六部制 D内阁制

【解析】图片所示是叶氏宗祠牌匾。祠即宗祠, “祠堂”主要是用来供奉和祭祀祖先的场所,一般是一姓一祠,内有旁文记载着姓氏渊源、族人荣耀等。可见强调的是血缘关系,据此既可判断与之联系的制度是宗法制。因此,选B宗法制符合题意。直接读取图片信息,与所学知识相联系挂钩。

【答案】B。

【例3】《荀子·儒效篇》记载:“(周公)兼制天下,立七十一国,姬姓独居五十三人。”这说明了西周分封制具有浓重的( )

A.宗教色彩 B.宗族色彩 C.神权色彩 D.皇权色彩

【解析】材料说明,同姓宗族子弟是西周时期分封的主体,这一时期著名的姬姓封国有晋、卫、鲁等,也说明西周时期分封制带有鲜明的宗族色彩。获取并理解材料中的关键信息,与所学知识相结合。

【答案】B。

【能力测试】

1、读《西周分封示意图》,可知

A、周成王建立周朝后,开始进行大分封 B、西周同姓封国大多集中于长江流域

C、西周同姓封国大多集中于淮水流域 D、西周异姓封国大多集中于黄淮之间

2. 观察右图,按照西周宗法制的规定,

有资格继承王位的是

A.② B.① C.④ D.③

长子 ③

次子 ④

3.“天子适诸侯,曰巡狩;巡狩者,巡所守也。诸侯朝于天子,曰述职,述职者,述所职也。无非事者……一不朝则贬其爵,再不朝则削其地,三不朝则六师移之。”(《孟子·告子》)上述材料不能反映的是( )

A.描述了西周分封制的情况 B.天子与诸侯都是宗族、姻亲关系

C.诸侯有保护天子的义务 D.当时有诸侯“不朝”的现象

4、下图反映的是周朝的政治制度及其关系,有关说法错误的是

A.宗法制和分封制互为表里

B.宗法制以嫡长子继承制为核心

C.通过分封制,建立起森严的等级序列

D.整套制度维系封建地主阶级的正常统治

5、下图所示内容,表述不正确的是

A.以嫡长子继承制为核心

B.是周人把血缘纽带同政治关系结合起来的一种措施

C.大宗与小宗的关系是绝对的,既是家族等级关系,又是政治

隶属关系

D.与分封制相结合,有利于解决贵族之间在权力、财产和土

地继承上的矛盾

6、《说文解字》解释说:“宗,尊祖庙也。”也就是说,宗法的“宗”的本义是宗庙。这说明宗法制以什么为纽带?

A、 财产 B、 地域 C、血缘 D、 信仰

7.下列两幅图反映的是历史典故周幽王“烽火戏诸侯”,讲述的是,诸侯因义务所在,看见

烽火点燃,蜂拥而至勤王。这一典故所反映的政治制度是( )

A.宗法制 B.分封制 C.郡县制 D.王位世袭制

8. 右图是江苏省丹徒县出土的一件青铜器,此簋内底有铭文120余字,主要记载了周王将一个贵族分封到宜地,并赐其土地、人口和仪仗等情况。该出土文物的主要历史价值是( )

A.证实了周王朝实行分封制

B.说明周王朝实行井田制

C.体现周朝的甲骨文已成为成熟文字

D.说明周王对于功臣的重视

9、西周制定了各种礼乐制度,作为各级贵族的政治和生活准则。周礼名目繁多,有吉礼、嘉礼、宾礼等。周朝礼乐制度的本质意义是( )

A.各级贵族生活的准则 B.维护宗法分封制度的工具

C.是一种等级制度 D.周王有权惩罚违礼的贵族

10.通过宗法制的实行,西周形成一个庞大的宗族网。按宗法制的规定,下列在相关范围内一定能成为大宗的是( )

相关范围 一定能成为大宗者

①周王室内周天子以下 周王正妻所生之子

②周王室内周天子以下 周王嫡长子、嫡长孙

③诸侯国内诸侯王以下 诸侯嫡长子、嫡长孙

④卿大夫封地卿大夫以下 卿大夫长子、长孙

A.①②③④ B.①②③ C.②③④ D.②③

11.概括我国早期政治制度的基本内容。结合史实,从政治方面说明山东在中国先秦时期的重要地位。

内容:王位世袭制、分封制、宗法制。地位:山东境内的齐国和鲁国是西周时期的重要封国。

12.阅读下列材料,回答问题。

材料一 “大道之行也,天下为公,选贤与能,讲信修睦,故人不独亲其亲,不独子其子”

材料二 “今大道既隐,天下为家。各亲其亲,各子其子,货力为已,大人世及以为礼,城郭沟池以为固,礼义以为纪。” ──以上摘自《礼记》

材料三 (西周)天子适诸侯,曰巡狩;巡狩者,巡所守也。诸侯朝于天子,曰述职;述职者,述所职也……一不朝则贬其爵,再不朝则削其地,三不朝则六师移之。 ──《孟子·告子》

材料四 春秋之世,鲁之朝王者二,……而如齐至十有一。──(清)顾栋高《春秋大事表》

(1)材料一和材料二反映出的变化是什么?出现变化的标志是什么?

(2)结合所学知识和材料三,指出西周时周天子和诸侯之间是什么关系?诸侯需要履行哪些义务?

(3)材料四反映出的变化现象是什么?出现这种变化的直接原因是什么?

(4)上述两种变化产生的最根本原因是什么?

(1)变化:原始社会的禅让制被奴隶社会的王位世袭制所取代(或“家天下”取代“公天下”)。标志:启夺得王位。(2)关系:上下级臣属关系。义务:服从周天子的命令,镇守疆土,随从作战,交纳贡赋,朝觐述职,拱卫王室。(3)现象:春秋时期周天子地位下降,从天下共主的地位变得不再受诸侯尊重。原因:春秋时期王室衰微,一些诸侯国势力壮大,分封制崩溃。(4)社会生产力的发展和进步。

13、阅读下列图片或示意图,回答问题

图1

图2 图3

图4

(1)识读图1,列举周公辅政的表现。

(2)根据图2,西周初年分封的诸侯国中,濒临渤海的有_____,位于今环渤海开放区的有____,其中属于同姓封国的有_____,异姓功臣封国的是______。

(3)按照西周分封制的规定,齐、鲁诸侯王对周王负担哪些义务和责任?有哪些权力?

(4)根据图3,判断西周分封的对象。

(5)概括图2和图4所示制度之间的关系。

(1)辅佐成王继位;带兵东征,平定商朝旧贵族和三监叛乱;进行大规模分封,扩展周的统治范围。(2) 齐、燕;齐、鲁、燕;鲁、燕;齐。(3)义务:①拱卫王室②服从命令③镇守疆土④随从作战⑤交纳贡赋⑥朝觐述职。权力:①对卿大夫实行再分封②设置官员③建立武装④征派赋役。(4)王族、功臣、先代贵族。(5)宗法制以嫡长子继承制为核心,通过分封制,建立起森严的等级序列,宗法制和分封制互为表里,宗法制在政治制度方面的体现就是分封制,整套制度维系着奴隶主统治,是支撑西周走向强盛的杠杆。

第2课 封建中央集权制度的形成和发展

【课标要求】(重点难点和复习目标)

1、知道“始皇帝”的来历和郡县制建立的史实,了解中国古代中央集权制度的形成及其影响。

2、列举从汉到元政治制度演变的史实,说明中国古代政治制度的特点。

3、了解明朝内阁、清朝军机处设置等史实,认识君主专制制度的加强对中国社会发展的影响。

【知识梳理】

1、秦的统一

(1)条件:商鞅变法后,秦国的政治、经济、军事实力强大,为统一奠定基础;秦王嬴政的雄才大略。

(2)过程:从公元前230年到前221年,先后灭掉__________________________六国。

(3)意义:结束了诸侯割据局面; 建立了中国历史上第一个统一的封建王朝。

2、秦朝中央集权制度的确立和加强

(1)确立皇帝制,皇权至高无上,总揽全国政治、经济、军事等一切大权。

思考1 秦始皇首创的皇帝制度,显示了中国封建专制制度的哪些重要特征?

(2)在中央实行“三公诸卿制”:设立________、_________、__________ “三公”为中央最高官职;_____之下,设立“诸卿”作为中央政府的职能部门。

(3)在地方推行郡县制:

条件:春秋时期,一些诸侯国设县、郡;商鞅变法废分封,行县制;秦灭六国,完成统一;经过朝廷两次辩论,秦始皇决定在全国范围内实行郡县制。

概况:郡(守)――县(令、长)。

思考2 “三公”、郡守、县令的职能分别是什么?

(4)秦朝这套从____到___的______的建立,标志着封建专制主义中央集权制度的确立。

3、秦朝中央集权制的作用和影响

(1)秦朝国力增强,北击匈奴,南平越族,扩大疆域,形成中国历史上第一个统一的多民族的封建国家。(2)秦统一后,采取了一系列措施,有利于封建经济文化的发展,对祖国疆域的初步奠定、巩固国家统一,以及形成以华夏族为主体的中华民族,起了重要作用。(3)奠定了中国两千多年封建社会政治制度的基本格局,影响深远。(4)秦朝依靠皇帝的专制权威,加强对人民的压榨,造成阶级矛盾激化,最终王朝灭亡。

思考3 随着秦的统一和中央集权制的建立,秦朝在民族关系、法律、经济、交通等方面采取了哪些重大举措?

思考4 中央集权制度建立和发展的根源?

4、从汉到元中央政治制度的演变

(1)两汉:继续实行皇帝制;设三公;汉武帝起用布衣为相,并形成中外朝制度;东汉

光武帝进一步剥夺三公权限,扩大尚书权力,成为决策和发号施令的中枢机构。

(2)魏晋南北朝:形成尚书省、中书省、门下省三省体制。

(3)隋唐:隋朝以___、___、____三省为中央政府最高统治机构;唐朝实行三省六部制。

思考5分析唐朝三省六部制的名称、职能、意义。为什么说是古代政治制度的重大创造?

(4) 宋:二府,________是最高行政机构,______是最高军政机构;分割相权:_____为副相,分割宰相行政权;_______管理财政,分割宰相财权。

(5)元:综合汉蒙政治制度,加强皇权有新发展:_____是最高行政机构,领___,行使_____;_______是最高军事机构;________统领______和管辖_______。

5、从汉到元地方政治制度的演变

(1)汉:①汉初:____二制并行②汉景帝到汉武帝:削弱王国势力③汉武帝后期:分全国为十三州,作为____,设____,监察__________④东汉时期:刺史逐步增添地方__________,末年,州成为________,地方行政区划转变为___、___、___三级制。

(2)隋:隋初,地方行政机构重叠,官多民少,隋文帝废除郡级,形成_______两级制。

(3)唐朝:地方行政制度与隋相同;分全国为10___,作为_____;____时,道成为州县以上行政实体;唐朝中后期,地方军镇长官节度使越设越多,发展成_______局面。

(4)北宋:_____做地方官,削减地方节度使权力;州县两级制,道改为__,在州县之上。

(5)元:实行_____,省的最高长官为平章政事;行省之下设路、府或州、县; 设____对边远民族地区进行管理。

思考6 中书省直接管理的范围有哪些?概述元朝实行行省制度的原因和意义。

思考7从汉到元,中国政治制度屡经变化。试作简要评价。

思考8汉承秦制,又有所变化的含义以及主要表现。(提示:中央和地方)

6、明朝君主专制的强化

(1)地方:废除_______,设_____。

(2)中央:废除____和_____制度,权分六部;_______时,创立内阁,内阁制度正式确立。 (内阁制度是怎样形成的?如何评价 )

思考9明太祖为什么废除宰相制度?有何作用?

7、清朝君主专制制度的顶峰:设立___________

(1)设立原因:雍正年间,为适应_________的需要,设军需房,后改名军机处。

(2)职能及演变:由协办军务,单纯处理军事逐步扩大到其他政务。成为辅助皇帝处理政务的最重要的中枢机构。

(3)特点:钦定的军机大臣秉承皇帝旨意办事,军政大权集中于皇帝;机构简单,人员精干,有官无吏,办事效率高;地处内廷,外界干扰少,政治政策缜密;行政封闭性特征明显。

(4)作用:进一步加强了君主专制制度,达到顶峰。

8、明清时期东西方差距:西方进步;东方落后。

【疑难解读】

1、郡县制与分封制的比较。

都属于统治和管理地方的行政制度,但两者又有着明显的区别。

其一,分封制是与宗法制相联系的,是以血缘关系为基础的;郡县制是在国家大一统的条件下实行的,是按地域划分的。其二,分封的诸侯王位世袭,并拥有封地;郡县的官吏由皇帝或朝廷任免调迁,官位概不世袭,官吏只有俸禄没有封地。其三,诸侯国拥有很强的地方独立性,容易发展为割据势力;郡县则是地方行政机构,有利于中央集权的加强和国家的统一。两者的主要区别在于中央对地方的制约关系及其地方权力的大小。

2、中国古代实行专制主义中央集权制度的原因有哪些?

(1)具有分散性的自然经济和小农经济所决定的(根本原因)。

(2)法家思想、儒家思想提供理论基础。

(3)为了巩固国家统一,维护封建经济基础和封建统治。

3、分封制、郡县制和行省制度的比较。

相同点:都是中国古代社会重要的地方行政制度;目的都是为了巩固统治;结果都在一定时期内产生了积极影响;对后世各朝都产生重大影响。

不同点:①时代不同。分封制是奴隶社会的地方行政制度,盛行于西周;郡县制和行省制度是封建社会的地方行政制度,郡县制几乎盛行于整个封建时代,行省制度确立并盛行于元朝。②和中央政府的关系不同。被分封的诸侯国相对独立于中央政府,并且权力和地位可以世袭;郡县制则是中央政府属下的地方行政机构,郡守和县令都由皇帝直接任免;行省只是中央最高行政机关——中书省的派出机构,其行政长官直接对中书省负责。③在一定时期内所产生的作用和影响不同。分封制虽在一定时期内产生过一些积极作用,但长期以来的残余势力破坏了国家的统一和社会稳定;郡县制和行省制度不仅在当时有效地加强了中央集权,维护了国家统一,而且经过后世的调整和补充,其积极作用愈益明显。

4、宋太祖从“权”“钱”“兵”三方面着手加强中央集权的措施,有哪些利与弊?

利: 基本解决了中央集权与地方分权的矛盾,促进了社会经济的恢复和发展。

弊: ①权力过分集中,导致臣下不负责任;②机构臃肿,形成“冗官”,效率低下;③军制紊乱,形成“冗兵”,战斗力衰退; ④财政危机严重,形成“冗费”。⑤埋下积贫积弱的祸根。

5、宰相制与内阁制有何区别?

历史上宰相是皇帝的助手,参与国家大事决策,对皇权具有制约作用。宰相被制度赋予决策大权,其地位巩固。内阁只是皇帝的侍从咨询机构,并无决策权。虽有内阁大学士大权在握的现象,但其权力并不来自于制度、职位,而来自最高统治者的个人支持与信任。一旦失宠,地位便一落千丈。

6、贯穿古代专制主义中央集权制度的基本矛盾有哪些?概括专制主义中央集权制度的发展趋势。

矛盾:君权和相权的矛盾;中央和地方的矛盾;阶级矛盾。

趋势:①专制主义中央集权制度不断强化,到明清时期趋于反动。②中央集权不断加强,地方权力不断削弱。中央对地方控制不断加强,对地方实行多层次、多渠道管理和监督。③皇权、君权不断加强,相权不断削弱,直至被废除④思想控制和文化专制日益加强。

7、概括中国古代对今山东地区的行政管辖。

①西周(奴隶社会):实行分封制,分封齐、鲁等诸侯国

②秦朝:实行郡县制,设郡、县、乡里地方行政机构

③西汉:汉初,郡国二制并行,郡国交叉;汉武帝后期,设监察区—州,设刺史监察,实行刺史制度

④东汉:东汉末年,行政区划由郡县两级制转变为州、郡、县三级

⑤隋朝:废除郡级,形成州、县两级制

⑥唐朝:设道为监察区,逐渐成为州县之上的行政实体

⑦北宋:派文臣做地方官,防止武人割据局面;地方政权分路、州、县三级

⑧元朝:在中央设中书省,直接管理山东等

⑨明朝:废除行中书省,设布政司、都指挥司、按察司三司,分管地方行政、军政、监察。

【典例解析】

例1.(2008高考江苏历史)“齐人”、“鲁人”、“楚人”这种表述,逐渐让位于以行政区划为籍贯的表述,造成这一变化的制度因素是

A.分封制 B.宗法制 C.郡县制 D.三省六部

解析:C。西周时实行分封制,分封了齐国、楚国、鲁国等。但是到秦始皇灭六国完成统一后,在全国范围内推行了郡县制,分封制被彻底打破。应选C项。

例2.(2008高考上海历史) 中国古代有一个统一王朝,它最先在全国范围内推行了郡县制,建立起中央集权制的政治模式。据此判断,这个王朝是

A.西周 B.秦朝 C.东汉 D.明朝

解析:B。本题主要考查对我国古代政治制度的把握,最早推行郡县制的、建立中央集权制的是秦朝,所以B项正确。

例3.秦始皇说:“天下共苦战斗不休,以有侯王。赖宗庙,天下初定,又复立国,是树兵也,而求其宁息,岂不难哉!”上述材料直接说明秦始皇( )

A.赞同分封制 B.赞同郡县制 C.反对分封制 D.反对郡县制

解析:C。本题首先要理解秦始皇的主张,虽然秦始皇赞同郡县制,但材料中没有直接体现这一信息,所以不能选择B项。材料大意:西周分封制导致了诸侯割据,战争动荡,现在秦朝灭六国后,完成统一,天下初定,如果继续实行分封制,那么,这会又导致战争动荡,想求社会安宁,就难了。解答材料型选择题,要注意准确理解材料的内涵。

例4、(2008年高考海南历史)刘邦在位末年与众臣歃血为盟,特别诏令:“非刘氏而王者,若无功,上所不置而侯者,天下共诛之。”其目的在于( )

A.加强朝廷对地方的控制 B.禁止分封异姓王侯

C.鼓励臣民建立军功 D.安抚汉初以来的功臣

解析:“非刘氏而王者,若无功,上所不置而侯者,天下共诛之。”这说的是两层意思:一是限定只有刘姓(当然主要指刘邦的后代)才能当诸侯王,二是没有刘姓皇帝的批准,非刘姓的人没有大功是不能被封侯的。很显然刘邦此举之目的在于加强朝廷对地方的控制。提高史料阅读理解能力,结合所学知识。注意透过现象看本质。

【答案】A。

例5、(2008年高考江苏历史)唐太宗说:“以天下之广,四海之众,千端万绪,须合变通,皆委百司商量,宰相筹画,于事稳便,方可奏行。岂得以一日万机,独断一人之虑也。”材料表明他主张()

A.发挥宰相等大臣的议政权 B.君权与相权相互制衡

C.中央权力重心应当下移 D.君主不应实现专制统治

解析:正确理解史料的内涵。题干中唐太宗的话的意思是发挥宰相和诸位大臣的聪明才智,全盘考虑,以防止决策的失误。

【答案】A。

例6、(2008高考上海历史) 中国历史上推行重文轻武、大将不得据地拥兵政策的朝代是

A.西汉 B.隋朝 C.宋朝 D.清朝

解析:C 中国历史上北宋为了解决地方藩镇割据的问题,采取了“重文轻武”的策略,剥夺了中央和地方大将的兵权。因此正确答案为C项。

例7、(2008高考上海历史) 右图所示的是

A.秦朝的疆域

B.宋朝的疆域

C.元朝的疆域

D.明朝的疆域

解析:C. 从图中可以看出“中书省”和大量行省的设置,结合所学知识,只有元朝时期才在全国实行行省制度。 因此正确答案为C项。

例8.(2008年高考广东文基)明初,朝臣建议建文帝削藩。随后,建文帝的叔叔燕王朱棣以清君侧为名起兵,最后占领南京,夺取帝位。此事说明当时

A.实行了内阁制 B.设立了军机处

C.实行了分封制 D.郡县制受到挑战

解析:C 注意题干中的关键信息:“削藩”, “藩”是指地方割据势力或者地方存在的对中央构成潜在威胁的势力,C项符合题干要求。

例9、(2008高考年广东历史)某思想家说:“我之出而仕也,为天下,……为万民,非为一姓也。。”他所反对的是

A民主共和制 B中央集权制 C专制主义制度 D 君主立宪制

解析:C. 这显然是明末清初的早期的民主思想.,其政治主张是"反对君主专制独裁,提倡人民主权."

例10、右图《内阁大堂旧址》所示的历史现象,最早出现于( )

A. 英国 B.美国 C.中国明朝 D.中国清朝

解析:C。准确识读历史图片所蕴含的历史信息。图示是明朝内阁大堂旧址。不要和英国内阁相混淆。

【能力测试】

1.右图是秦始皇发给驻防阳陵(今陕西咸阳一带)将领的铜铸虎符。

虎符中分为二,左右半符各有十二字铭文,书曰:“甲兵之符,右才(在)皇帝,左才(在)阳陵”。调发军队,必须左、右半符验合方能

生效。从上述文字和图片资料中,我们获得的历史信息有( )

①秦朝军队的调动以虎符为凭据②秦朝时军国大权操纵在皇帝手中

③秦朝冶炼技术达到一定水平 ④秦朝使用的标准字体是小篆

A.①②③④ B.①③④ C.②③④ D.①②④

2.右图所示物品的出现,反映的实质问题是( )

A.中央集权的加强

B.暴政

C.促进经济发展

D.重农抑商

3. 秦朝统一中国后便征用大量的劳动力建造了规模宏大的下列工程。秦朝能够倾尽国家之力,完成这些工程主要是基于( )

秦始皇陵 秦长城 阿房宫

A.奴隶制经济的兴盛和发展 B.秦始皇的正确决策

C.中央集权制的建立 D.工匠水平的高超

4.秦朝丞相李斯在峄山的纪功刻石中说“追念乱世,分土建邦……攻战日作。流血於野”。为了避免这种情况再次发生,秦朝实行( )

A. 三公九卿制 B.郡县制 C. 什伍连坐制 D. 焚书坑儒

5.秦朝李斯推行郡县制的主张被称为“千古创论”, 毛泽东讲“百代都行秦政制”,这主要是因为郡县制()

A.始于秦朝的建立 B.终于汉初分封王国

C.利于加强中央集权 D.便于扩大秦国版图

6、中国古代有一大臣向皇帝进言:“臣闻殷周之王千余岁,封子弟功臣,自为枝辅。今陛下有海内,而子弟为匹夫,卒有田常、六卿之臣,无辅拂,何以相救哉?事不师古而能长久者,非所闻也。”此大臣主张( )

A.分封制 B.郡县制 C.三省六部制 D.中央集权

7、秦始皇在咸阳宫举行的一次庆功宴上对群臣说:“天下共苦战斗不休,以有诸侯,赖宗届,天下初定,又复立国,是树兵也,而求其宁息,岂不难哉!”始皇为解决上述问题,“求其宁息”的措施是

A.焚书坑儒 B.推行郡县制 C.攻打匈奴 D.修筑长城

8、下图所示物品的出现,反映当时的重大社会变化是

A.专制主义中央集权的加强 B.冶铁业发展

C.重农抑商,规范商人活动 D.商品经济繁荣

9.柳宗元在《封建论》中说:“秦有天下,裂都会而为之郡邑,废侯卫而为守宰。……

此其所以为得也。”这句话指的是

A.推行分封制 B.设立郡县制 C.废除郡县制 D.废除行省制

10、柳宗元在《封建论》中说:“秦有天下,裂都会而为之郡邑,废侯卫而为守宰(宰:

县令)……此其所以为得也。”柳宗元这段话实际上

A.肯定了秦朝的郡县制 B.肯定了三公九卿制度

C.肯定了秦朝的赋税制度 D.肯定了秦朝的民族政策

11、《秦始皇本纪》载:“秦初并天下,令丞相、御史曰:‘……寡人以眇眇之身,兴兵诛暴乱,六王咸伏其辜,天下大定。今名号不更,无以称成功,传后世……’。”对此,下列说法正确的是

A.皇帝名号确立是秦完成大一统的产物B.皇帝名号的确立是秦王嬴政称霸的需要

C.丞相和御史主动提出要给秦王改名号 D.秦王试图通过改名号让子孙认识自己

12.(2008年山东文综)唐朝中央政府具有较高的行政效率,主要原因在于

A.增设机构,独立施政 B.分工明确,相互协调

C.一职多官,互相牵制 D.简化机构,总揽于上

解析:B 考查三省六部制的作用。三省之间分工明确,互相配合,既提高了行政效率,又互相牵制,有利于加强君权。

13.(2008高考宁夏文综)《旧唐书·良吏传》记载了一名叫王方翼的官员,“(高宗)永徽中累授安定令,诛大姓皇甫氏,盗贼止息,号为善政”。当时此类的记载尚有许多。这说明本资

A.官府与大姓的关系是地方治理的关键 B.朝廷一直压制门阀

C.朝廷对地方缺乏影响力 D.士族大姓势力膨胀导致割据

解析:A 解析:本题考查学生的阅读能力和理解能力。材料体现了地方官王方翼消灭了大姓皇甫氏后,使这一地区的治安好转,由此可以看出,能否处理好官府与大姓的关系是当时地方治理的关键。

14.(2008高考宁夏文综)中国古代吏治腐败时会出现以钱买官的现象。“三千索,直秘阁,五百贯,擢通判”,就是对这一现象的揭露。这句话所反映的情况发生在

A.秦代 B.汉代 C.唐代 D.宋代

解析:D 解析:根据“擢通判”中的“通判”来进行判断。北宋初年,宋太祖开始在地方上设通判,来监督知州。

15.(08海南高考历史)下列各项中,分割宰相军权的官职是( )

A.秦朝的御史大夫 B.汉朝的刺史

C.唐朝的节度使 D.宋朝的枢密使

解析:D秦朝的御史大夫是丞相的助手,负责监察百官,A错。汉朝的刺史是负责监察地方诸侯王和地方高官的,B错。唐朝的节度使是边境重地设置的军镇长官,C错。宋朝在中央增设枢密使,管理军事,分割宰相的军权,D符合题意。

16、“三司之职,国初沿五代之制置使,以总国计,应四方贡赋之入,朝廷不预,一归三司,通管盐铁、度支、户部……。”这段引文描述的财政官制应属于

A.汉朝 B.唐朝 C.宋朝 D.明朝

17、汉代的州和唐朝的道

A.数量相同 B.分别是汉景帝和唐太宗最早设置

C.消除了中央和地方的矛盾 D.从最初的监察区逐渐发展为地方行政实体

18、《元史》记载:“国家置中书省以治内,分行省以治外。”其中的“内”指的是:

A、蒙古高原 B、山西、河北、河南 C、河北、山西、山东 D、原南宋统治区域

19、杨家将的故事是根据宋太宗时期西路军副帅杨业的故事改编的。杨业是前方指挥作战的将领,本应该具有较大的自主权,但却受到皇帝、____、主帅和监军等多方面的制约,只能绝对服从,不得应变,最后战死在沙场。文中的“____”应是指

A.丞相 B.枢密使 C. 知州 D.通判

20.钱穆在《国史新论》中说:“汉代宰相是首长制,唐代宰相是委员会制。”对此理解不正确的是

A.汉代宰相位高权重 B.另设机构,架空专制皇权

C.宰相数量逐渐增加 D.唐代宰相权力下降

D、给事中为门下省属官,具有行政决策权

21、“诸侯初破,燕、齐、荆地远,不为置王,毋以填之。请立诸子,唯上幸许。”下列制度体现上述思想的是

A.汉初封国制 B.唐代开元年间在边境重地增置军镇

C.元代设云南行省 D.清代设伊犁将军

22.下图所示的两个王朝,实行的地方行政制度分别是

A.分封制和郡县制 B.分封制和三省六部制

C.分封制和行省制 D.郡县制和行省制

23、元统一后,为有效控制地方,在地方设置了行中书省,下图中未设置行中书省的地区是 A、① B、② C、③ D、④

24、下图所示两种制度

A.都是中央集权制 B.都是封建君主专制的产物

C.都是为了巩固自身的统治而实行 D.都随社会经济基础的变化而瓦解

25、元朝废除三省,实行一省制,“一省制”是指

A.尚书省 B.门下省 C.中书省 D .行中书省

26.右图所揭示的时代特征,最准确的概括是

A.封建制度渐趋衰落

B.特务统治盛行

C.中央集权日益完善

D.民主思想极大地冲击着专制统治

27.紫禁城坐落在北京城南北中轴线上。其中太和殿是中轴线上最高大的建筑,皇帝即位、婚礼、生日、命将出征、接受文武百官朝贺等重大活动都在此举行。这样的建筑理念体现的实质问题是

A.天人合一 B.建筑功能齐全 C.皇权至上 D.国家大一统

28、康熙帝统治时期,清朝中央机构出现三足鼎立状态,下列表示正确的是( )

议政处 议政处 军机处 议政处

六部 内阁 内阁 南书房 议政处 内阁 军机处 南书房

A B C D

29、黄宗羲《明夷待访录》:“有明之无善治,自高皇帝罢丞相始也”,材料中的“高皇帝”应该是指

A.明成祖 B.明太祖 C.宋太祖 D.唐太宗

30、某学者描述中国史上的一种制度是:“虽无相名,实有相职,既有相职,却无相权,既无相权,却有相实。”这种制度是指 ( )

A.汉代内外朝制度 B.唐代三省制 C.元代行省制度 D.明代的内阁制度

31、清代中央集权君主专制制度加强的突出特点是:( )

A、废除了丞相制度和行省制度

B、议政王大臣会议的权力高于内阁和六部

C、内阁、议政王大臣会议、军机处三衙分权

D、设置了直属皇帝的具有传达性质的中央机构

32.明朝的内阁距离皇帝寝宫1000米,清朝的军机处距离皇帝寝宫只有50米。政务中心逐步靠近皇帝寝宫的这一过程,从本质上体现了

A.皇宫建筑布局愈益合理 B.政府行政效能不断提高

C.中央对地方集权的不断加强 D.君主专制的不断强化

33、我国古代专制皇权高度发展的最重要标志是

A. B.

C. D .

34、“奏章票拟,主之内阁;军机机要,主之议政处”。这种现象应主要发生在

A.顺治年间 B.雍正年间 C.乾隆年间 D.道光年间

35.春联是日常生活中对书画艺术的实用。“春联之设,自明太祖始。”朱元璋始令春联用朱砂纸作底,用黑墨写字,并取名为“万年红”,因“红”与“朱”字义相同。朱元璋此举用意在于( )

A.强调“朱”姓的尊贵显赫 B.祈盼专制政权的长治久安

C.营造红红火火的新年气氛 D.改革节日的风俗习惯

36. ( http: / / image. / i ct=503316480&z=0&tn=baiduimagedetail&word=%D7%CF%BD%FB%B3%C7&in=20270&cl=2&cm=1&sc=0&lm=-1&pn=7&rn=1" \t "_blank )第29届奥运会于2008年8月8日在北京举行。北京是我国六大古都之一,文化遗产丰富。右图为北京最著名的建筑之一的紫禁城,它坐落在北京城南北中轴线上,其中太和殿是中轴线上最高大的建筑,皇帝即位、婚礼、生日、命将出征、接受文武百官朝贺等重大活动都在此举行。这样的建筑理念反映的实质问题是 ( )

A.皇权至上 B.建筑功能齐全

C.天人合一 D.国家大一统

37.阅读下列摘编自《史记·秦始皇本纪》的三则材料:

材料一 公元前221年秦王嬴政统一六国后,下的第一道重要诏令是“议帝号”。群臣商议后向秦王建议说:“古有天皇,有地皇,有泰皇,泰皇最贵”。因此,臣等愿“昧死上尊号”,请王为“泰皇”。秦王不以为然,他提出“去‘泰’著‘皇’,采上古‘帝’位号,号曰‘皇帝’。”并说:“朕为始皇帝。后世以计数,二世三世至于万世,传之无穷。”他还采纳了群臣关于皇帝“命为制,令为诏,天子自称曰:‘朕’”的建议。

材料二 “天下之事无小大,皆决于上”“丞相诸大臣皆受成事,倚办于上”。

材料三 秦代以前,玺并非最高统治者所专有。春秋战国时,卿大夫及地方官吏的印章均可称玺。至秦代,则是“天子独以印称玺,又独以玉,群臣莫敢用”。据载,秦朝的传国玉玺其文为“受命于天,既寿永昌”。

回答:

(1)从材料一、三的“皇帝”称号及“制”“诏”“朕”“玺”等规定中,你能得出什么认识

(2)根据材料所涵历史信息,说明了什么

(3)根据材料一,皇位是怎样继承的

(4)综合以上信息,扼要指出皇帝制度的基本特征及其本质。

(1)说明了皇帝独尊的威势和地位;“制”“诏”说明皇帝的话就是法令;“玺”是皇权的集中表现,并为皇权披上了“天命”(君权神授)的色彩。(2)皇权至上,皇帝独裁;大臣受皇命办事,没有决策权。(3)皇位世袭。(4)皇帝独尊,皇权至上,皇位世袭。本质是君主专制,即皇帝是封建国家政权的主宰和权力中心。

38、山东省又称“齐鲁大地”,因其地理位置重要,我国古代各王朝都利用各种方式对其进行了管辖。阅读以下示意图:

回答:

(1)结合材料一说明山东省为什么又称“齐鲁大地”?

(2)材料一和材料二分别体现了哪一朝代对山东省的管辖?从中看出它们各自采取了什么样的行政管理制度?

(3)据材料三说明元朝时实行的地方行政制度是什么?元朝是如何加强对山东行政管辖的?

(4)我国古代地方行政管理制度的逐步完善有何积极作用?

(1)在古代,山东省曾分封过齐、鲁两个诸侯国。(2)西周和西汉前朝。分封制和郡国并行制。(3)行省制度。山东归中书省直接管辖。(4)有利于我国统一的多民族国家的形成、发展和巩固;有利于促进经济发展和政治稳定;有利于促进思想文化的发展和古代文明的进步(不必拘泥于答案,言之有理即可)。

39、列举秦朝、唐朝、北宋、明朝君权与相权关系的有关史实,揭示其历史演变的总体趋势。并指出其影响。

①史实:秦朝:确立至高无上的皇权.在中央设置丞相,辅佐皇帝处理全国的政事。唐朝:实行三省六部制,三省的分工使宰相的权力一分为三,削弱了相权,加强了皇权。北宋:在宰相下设参知政事、枢密使、三司使,把专相的职权一分为三,便于皇帝总揽大权。 明朝:明太祖废除丞相制度,权分六部,直属皇帝。皇帝的权力空前提高。②总体发展趋势:君权日益加强,相权日益削弱直至被废除。 ③影响:君主专制制度走向极端。

40、假如明年你考上了北京大学的旅游管理专业,北京大学校长许智宏听说你在高中时,历史和英语两科学的相当棒,于是就选择你当一名导游,陪同一个外国旅游团到安徽滁州市凤阳县农村去考察。

今安徽凤阳在古代曾出了一个富有传奇色彩的人物,他幼时家境贫困,父母早逝,40岁时成为一代开国皇帝,是古代杰出的地主阶级政治家和军事家。他是中国历史上 唯一一个出身微贱的皇帝,他身上特有的平民气质和自卑感一直伴随着他的君王生涯。他为稳定和巩固封建统治,在14世纪七八十年代进行了重大政治体制改革。

(1)说出这位开国皇帝的朝代、年号、庙号和姓名。

(2)请你把他的政治体制改革的措施向外国友人概括介绍一下。

(1)朝代:明;年号:洪武;庙号:明太祖;姓名:朱元璋。(2)措施:①在地方,废除行中书省,设立布政司、都指挥司、按察司三司,隶属中央。②在中央,废除中书省和丞相,权分六部,直接对皇帝负责,宰相制度被废除,君主专制达到新高度。③在中央,设置殿阁大学士,作为侍从顾问。

长子 ①

周 王

庶子

次子 ②

嫡子

21世纪教育网 -- 中国最大型、最专业的中小学教育资源门户网站。 版权所有@21世纪教育网

同课章节目录

- 第一单元 古代中国的政治制度

- 第1课 夏、商、西周的政治制度

- 第2课 秦朝中央集权制度的形成

- 第3课 从汉至元政治制度的演变

- 第4课 明清君主专制的加强

- 第二单元 古代希腊罗马的政治制度

- 第5课 古代希腊民主政治

- 第6课 罗马法的起源与发展

- 第三单元 近代西方资本主义政治制度的确立与发展

- 第7课 英国君主立宪制的建立

- 第8课 美国联邦政府的建立

- 第9课 资本主义政治制度在欧洲大陆的扩展

- 第四单元 近代中国反侵略、求民主的潮流

- 第10课 鸦片战争

- 第11课 太平天国运动

- 第12课 甲午中日战争和八国联军侵华

- 第13课 辛亥革命

- 第14课 新民主主义革命的崛起

- 第15课 国共的十年对峙

- 第16课 抗日战争

- 第17课 解放战争

- 第五单元 从科学社会主义理论到社会主义制度的建立

- 第18课 马克思主义的诞生

- 第19课 俄国十月革命的胜利

- 第六单元 现代中国的政治建设与祖国统一

- 第20课 新中国的民主政治建设

- 第21课 民主政治建设的曲折发展

- 第22课 祖国统一大业

- 第七单元 现代中国的对外关系

- 第23课 新中国初期的外交

- 第24课 开创外交新局面

- 第八单元 当今世界政治格局的多极化趋势

- 第25课 两极世界的形成

- 第26课 世界多极化趋势的出现

- 第27课 世纪之交的世界格局