苏教版九年级语文下册 第17课《曹刿论战》课件(共98张PPT)

文档属性

| 名称 | 苏教版九年级语文下册 第17课《曹刿论战》课件(共98张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 2.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 苏教版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2019-03-04 10:47:18 | ||

图片预览

文档简介

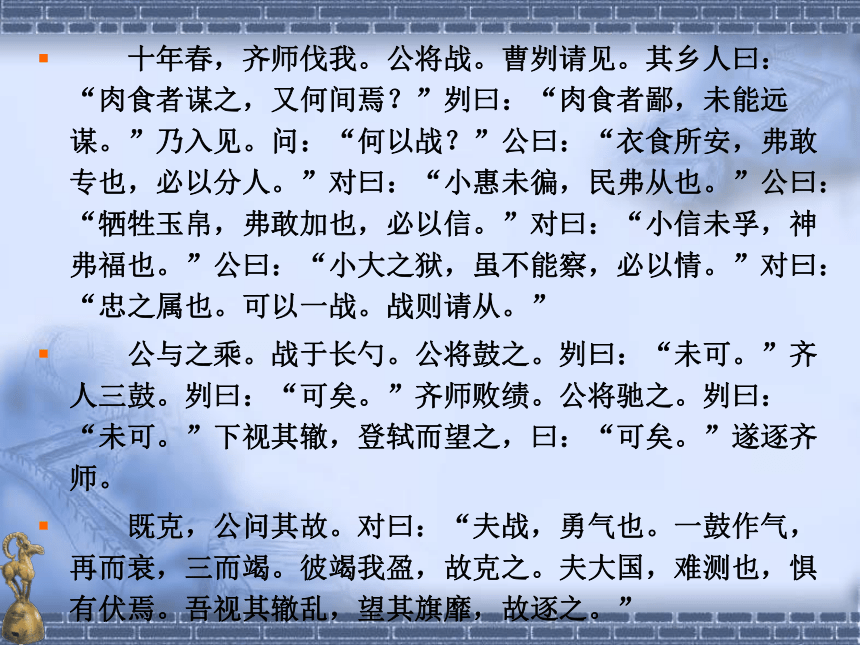

课件98张PPT。曹刿论战《左传》 十年春,齐师伐我。公将战。曹刿请见。其乡人曰:“肉食者谋之,又何间焉?”刿曰:“肉食者鄙,未能远谋。”乃入见。问:“何以战?”公曰:“衣食所安,弗敢专也,必以分人。”对曰:“小惠未徧,民弗从也。”公曰:“牺牲玉帛,弗敢加也,必以信。”对曰:“小信未孚,神弗福也。”公曰:“小大之狱,虽不能察,必以情。”对曰:“忠之属也。可以一战。战则请从。”

公与之乘。战于长勺。公将鼓之。刿曰:“未可。”齐人三鼓。刿曰:“可矣。”齐师败绩。公将驰之。刿曰:“未可。”下视其辙,登轼而望之,曰:“可矣。”遂逐齐师。

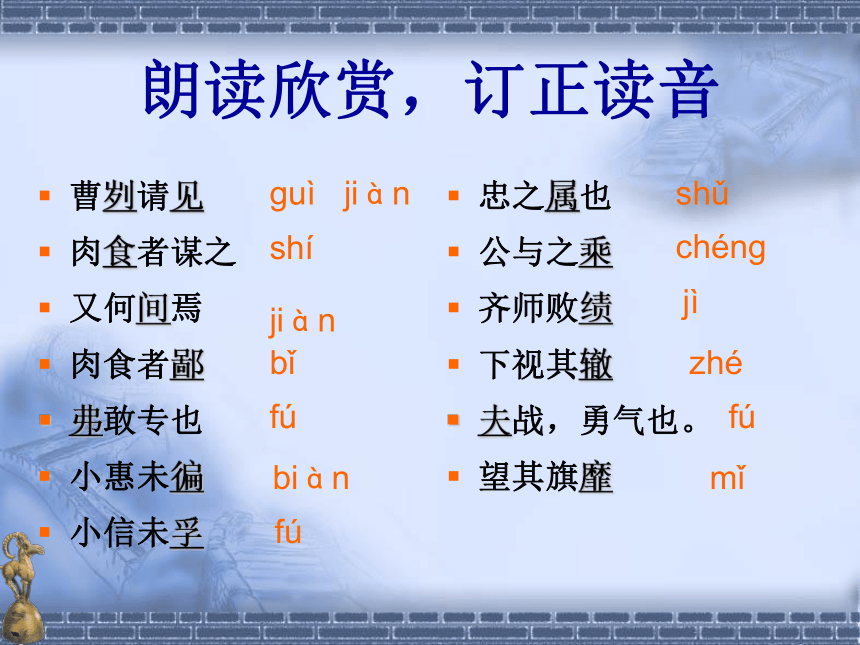

既克,公问其故。对曰:“夫战,勇气也。一鼓作气,再而衰,三而竭。彼竭我盈,故克之。夫大国,难测也,惧有伏焉。吾视其辙乱,望其旗靡,故逐之。” 朗读欣赏,订正读音曹刿请见

肉食者谋之

又何间焉

肉食者鄙

弗敢专也

小惠未徧

小信未孚忠之属也

公与之乘

齐师败绩

下视其辙

夫战,勇气也。

望其旗靡guìjiànshíjiànbǐfúbiànfúshǔchéngjìzhéfúmǐ再读课文,思考问题:再次朗读课文,回答下列问题。

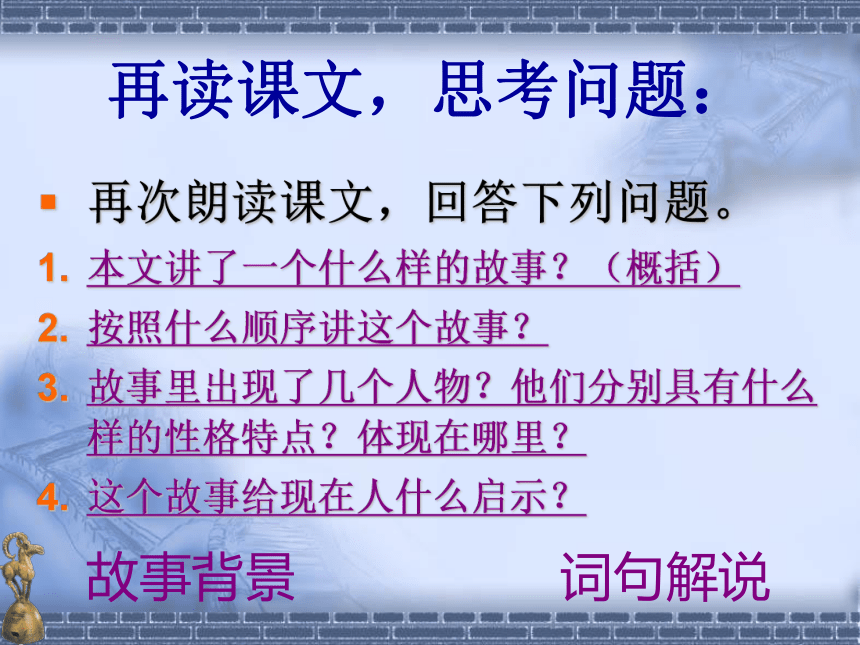

本文讲了一个什么样的故事?(概括)

按照什么顺序讲这个故事?

故事里出现了几个人物?他们分别具有什么样的性格特点?体现在哪里?

这个故事给现在人什么启示?故事背景词句解说十年春,齐师伐我。鲁公将战,曹刿请见。肉食者谋之,又何间焉?

肉食者鄙,未能远谋。

乃入见。问:何以战?公曰:衣食所安,弗敢专也,必以分人。小惠未徧,民弗从也。对曰:牺牲玉帛,弗敢加也,必以信。小信未孚,神弗福也。小大之狱,虽不能察,必以情。忠之属也。可以一战。战则请从。公与之乘。战于长勺。鲁公将鼓之。

刿曰:未可。

齐人三鼓。

刿曰:可矣齐齐齐师败绩鲁鲁公将驰之。

刿曰:未可。

下视其辙,登轼而望之,

曰:可矣。

遂逐齐师。既克,公问其故。对曰:夫战,勇气也。一鼓作气, 再而衰,三而竭。彼竭我盈, 故克之。夫大国,难测也,惧有伏焉。吾视其辙乱,望其旗靡, 故逐之。故事背景 齐与鲁是春秋时的邻国,齐是较强大的诸侯国,鲁是较弱小的诸侯国。齐鲁长勺之战的导火线是齐国的内乱。

齐襄公荒淫暴虐,他的两个弟弟公子小白和公子纠怕遭牵累,都出奔他国。公子小白出奔莒国,公子纠出奔鲁国。

齐襄公被齐国大臣杀死后,公子小白和公子纠都准备回国当国君。莒国和鲁国都各自护送公子小白和公子纠回齐国。公子小白抢先到达齐国夺得君位。公子小白就是后来的齐桓公,后成为春秋五霸之一。

齐桓公当上国君后,以鲁国曾帮助公子纠为借口,于公元前684年进攻鲁国。鲁国被迫出兵抵御,战于鲁国长勺。战争背景 长勺之战是齐桓公借口鲁国曾经帮助公子纠同自己争做国君而兴师问罪,企图吞并鲁国扩张领土,是大欺小、强欺弱的非正义战争。而对鲁国来说,则是抵御侵略、保卫国家的正义战争。

当时的形势对鲁国很不利,不仅鲁国弱小,军事力量对比悬殊,更因为当权者鲁庄公,准备迎战,却准备不足。由于鲁国危险,所以曹刿挺身而出,主动要与鲁庄公“论战”。春秋时作战主要用战车,战场必须适合车战。杓山以西、以南的大河为汶河上游,是鲁国通齐国的交通要道。鲁军沿汶河而上,过长勺氏地,再沿淄河而下,过莱芜谷,就可到达齐都临淄。此道后又称孔道,适合战车行军。杓山前的大河,河床平缓,最宽处达1公里余,东西蜿蜒长达10公里,适合大规模的车战。河两岸为丘陵,符合<曹刿论战>篇中“惧有伏焉”的地形。此地的长勺氏是分封给鲁国的氏族,因此鲁军能得到长勺氏的支持,站稳脚根,布阵迎敌。此地又是鲁国的边境地,东北10公里就是齐国修建的齐长城青石关,因此齐军可以在边境集结军队,而鲁军在战胜齐军后,可以“遂逐齐师”。点评:长勺之战是中国战争史上后发制人,疲敌制胜最早、最典型的战役,在中国战争史占有重要地位。

鲁国在作战中,鲁庄公能虚心听取曹刿的正确作战意见,遵循以逸待劳、后发制人、敌疲我打的积极防御、适时反击的方针,正确地选择战场,正确地把握反攻和追击的时机,从而牢牢地掌握了战争的主动权,赢得战役的重大胜利。其一鼓作气、再而衰、三而竭的军事思想,也为后世兵家提供了宝贵的借鉴之处。

历史上类似的以弱胜强的著名战役还有:巨鹿之战、淝水之战、官渡之战、赤壁之战等。介绍顺序——文章结构与详略战前讨论1 曹刿求见鲁庄公2 乡人阻止曹刿战术运用3 曹刿与庄公商议战后总结1 「击鼓」2 「追击」4 曹刿亲赴前敌1.论「击鼓」

(士气运用)2.论「追击」

(兵不厌诈)按照什么顺序讲这个故事?课文第一段写曹刿与鲁庄公讨论战争能不能打,凭什么可以战胜敌人,这是战前的政治准备;第二段写曹刿协助鲁庄公指挥打败齐军,取得战争的胜利;第三段写打败齐军后,曹刿给鲁庄公总结经验。

可见,课文是按着战前准备、战争进行、战后总结的顺序组织材料的。

课文详细地记叙了战前曹刿与鲁庄公讨论这一仗能不能打,以及战后的总结,而对长勺之战的经过写得非常简略。故事人物故事里出现了几个人物?曹刿:

鲁庄公:

乡人:

肉食者:

齐师:他们的性格乡人

肉食者

齐师不关心国家大事,认为应当由掌权者处理,与己无关。肉食者谋之,又何间焉。鄙代表人物鲁庄公骄傲轻敌

不讲战略战术齐人鼓之

齐人三鼓一、曹刿的优点﹕?勇于承担,忠贞爱国﹕

?担心鲁国官员识见浅陋,不能担当重任,于是自动请求谒见鲁庄公,提出自己的意见。

?不怕危险,请求鲁庄公允许他跟随鲁师作战。

?谙熟国事,识见卓越﹕

?对鲁国政治有深入认识,知道官员没有远大识见,不足以抵抗齐师。

?指出鲁庄公的小惠,只惠及亲信﹔而小信又未能感动上天﹔只有得到百姓的支持,才是取胜关键。

?观察入微,机智谨慎﹕

?曹刿在战争中知道大国虚实难测,可能诈败而布下伏兵﹔及至下车看到辙乱、旗靡,才下令追击。

?善于掌握心理,晓畅军事﹕

?能掌握齐师一鼓作气,再而衰,三而竭的心理,待彼竭我盈时才出击。二、鲁庄公鲁庄公的优点﹕

?平日善待臣下﹕衣食所安,弗敢专也。

?对神灵诚信﹕牺牲玉帛,弗敢加也。

?对百姓尽心﹕小大之,虽不能察,必以情。

?纳贤听谏﹕接受曹刿的意见并向他请教,信任而不干涉。

鲁庄公的缺点﹕

?急躁﹕未能沉着应战.

?谋略不足﹕肉食者鄙,未能远谋

?战前没有做好作战的准备,分析敌我形势,便决定迎战。

?政治上没有长远的计谋,未能明确指出爱民的重要。

?在战略运用上,没有全盘周详的计划。对现代人的启发曹刿:

1、位卑未敢忘忧国。

2、勇于毛遂自荐,承担责任。

3、做事情要一鼓作气。

4、获胜的根本是取信于民,获得人民的支持;战争中要善于分析敌情,把握战机;统治者应善于听取并采纳群众的意见……五赞鲁庄公——读后感《曹刿论战》的故事是众所周知的。曹刿,这位公元前684年长勺战争舞台上的主角,他的毛遂自荐的精神、取信于民的战略思想、把握战机的卓越才能、历来为世人所称道。

然而人们却忽略了这场战争中的另一人物鲁庄公姬同,往往认为这个物是不值得一提的。对此,我一直很有几分不平。试问:如果说当年不是他起用人才,曹刿的军事思想能得以实施,鲁国能取得这场战争的胜利吗? 今日重读《曹刿论战》,对鲁庄公有五赞。 一赞鲁庄公广开言路,使一介草民曹刿得以参与论战,

二赞鲁庄公面对曹刿“肉食者鄙”的批评和“小惠”、“小信”的刺耳意见,仍能虚怀若谷,唯才是用;

三赞鲁庄公不高高在上,而是亲临第一线深入实际,“战于长勺”“与之乘”,甘当配角,让能人“掌旗”;

四赞鲁庄公不被“齐人三鼓”势头吓懵头,用人决心坚定,不收回成命,不打退堂鼓,不干扰能人的作战部署;

五赞鲁庄公善于总结经验,“既克”之后能“问其故”,向内行请教,学习如何掌握战争的规律。 内容总结分析全文主旨本文通过记叙齐、鲁于长勺之战的经过及曹刿与鲁庄公对战术的议论,

刻划曹刿的忠君爱国,政治识见,军事才能和冷静沉着的性格;

同时说明致胜的关键在于民心的归向和适当的作战策略而非军队的多寡。 脉络梳理 第一段:

第一层:简明交待事件发生的时间、原因和庄公被迫迎击的打算 。交代齐鲁长勺之战背景的句子是:十年春,齐师伐我。

第二层:表现曹刿深谋远虑的政治远见和敢于负责的态度。

① 曹刿“请见”的主要原因是“肉食者鄙,未能远谋”。

②“鄙”为下文写庄公作铺垫,同时衬托出曹刿的远见卓识。

③ “远谋”是贯穿全文的线索。

第三层:曹刿和庄公的问答。说明:获取国人的信任,是战胜齐军的政治保证。(政治上取信于民是作战取胜的先决条件),即曹刿认为作战的先决条件是“小大之狱,虽不能察,必以情。”段落层次 第二段:

第一层:概括交待作战的地点和曹刿随庄公直接参战。

第二层:曹刿抓紧有利时机决定击鼓进军致使齐军大败。

第三层:曹刿戒骄戒躁、沉着果断,指挥鲁军取得战斗胜利。

本段运用对比的手法:

“公将鼓之”“公将驰之”表现庄公的急躁冒进;

“未可”“可矣”表现曹刿的胸有成竹和从容不迫。

证明曹刿指挥正确的句子:齐师败绩、遂逐齐师。段落层次 第三段:

第一层:总说一句指出士兵的勇气在战斗中具有极重要的作用。

第二层:阐述在战斗中要善于创造“彼竭我盈”的形势,并抓住这样的机会,实施反击。

①出自本文的一个成语是:一鼓作气—比喻趁劲头大的时候一下子把事情完成。

②有利于反攻的时机是:“彼竭我盈”之时。

第三层:阐述在战场上,即使处于有利的条件,也要善于从最坏处设想,当敌方强大时,更应如此。

①曹刿“下视其辙,登轼而望之”的原因是.夫大国,难测也,惧有伏焉。

②追击开始的时机是:“辙乱旗靡”之时。

③“辙乱旗靡”是怎么发现的?下视其辙,登轼而望之。段落层次 疑难阐释1、课文第二段文字只讲了不应该怎样做和应该怎样做,而不道破为什么,直到战争结束后才补叙出原因,这样写是为什么?

主要是为了情节记叙的真实、自然。可以推知,在生活逻辑中,在那个紧张激烈的战争时刻,曹刿不会解释原因,庄公也不会让他解释原因。当然,这样处理情节,客观上也为读者留下悬念,为情节增添了波澜,为后文留下了启发、思考,一举两得。疑难阐释2、文章涉及的是历史上以弱胜强的著名战例——“齐鲁长勺之战”,然而对战斗过程的描写却极其简略,这是为什么?

文章的中心在于表现曹刿的远见卓识。正是出于突出中心的需要,文章把曹刿在战前启发庄公认识取信于民的重要,在战中准确地掌握战机和祥察敌情以及在战后论述战争原理,都写得比较详细。其他于表现曹刿“远谋”无关的事,如战争的规模,战斗的情景一概不提;而对“论战”起引线作用的条件,如请见、从站、克敌等,也只是一笔带过。这样剪裁史料,安排详略,对突出文章中心起到极大的作用。阅读训练《曹刿论战》中反映战前政治准备,表现曹刿“取信于民”的战略思想的一句话是:

小大之狱,虽不能察,必以情。

曹刿冲破阻挠,坚持进见鲁庄公的原因是:

肉食者鄙,未能远谋

曹刿在对战争的论述中提出追击敌兵时机的句子是:

视其辙乱,望其旗靡;

本文中出现的一个成语是:

一鼓作气。 本文说明,要取得战争的胜利,必须_____________________________。(2分)

孟子论述决定战争胜负的三要素是天时、地利、人和。决定长勺之战胜负的要素是“人和”。根据上文内容推测,齐军之败,在哪一方面证明了孟子“人和”最重要的观点?(2分)( )

A、城非不高也 B、池非不深也

C、兵革非不坚利也 D、米粟非不多也取信于民,运用正确的战略战术,并掌握有利战机。 C《曹刿论战》记叙的是中国历史上的一次著名的以弱胜强的战例。请你:

(1)从文中找出两个成语:_______________、_______________。(1分)

(2)写出类似于“长勺之战”的历史上两个著名的战例:

____________________ ____________________(1分)

一鼓作气,彼竭我盈淝水之战,官渡之战创新题本文重点写了两个人物,他们的形象都非常鲜明。请你认真阅读后,针对这两个人物(或就其一),任选一个角度(如主人公性格特点、褒贬评价等),自拟一道试题,自己解答。(2分,(1)要用简答题,用其它题型的不给分。(2)抄用本卷中的试题不给分。(3)对编制得有价值的试题或有创见的答案,可另加1-2分)解释下面句中加点的词在上文中的意思。(2分)

(1)公与之乘( ) (2)公将驰之( )

(3)既克 ( ) (4) 望其旗靡 ( )

用现代汉语写出文中划线句子的意思。(2分)

夫大国,难测也,惧有伏焉。(共同)乘车;追击;战胜;倒下。大国是很难估测(它的行动),的,担心他们会设下埋伏。(2分,意思对即可。) 根据上文有关内容,发挥合理想象,在“齐师败绩”前简要补写出战斗的经过(可以运用文中原有的字词灵活组合或用自己的话叙述)。(2分)

参考:公鼓之,齐师士气已竭。(2分,意思对即可,可用现代问回答。) “一鼓作气”流传至今已成为人们耳熟能详的成语,但却有人常常把它误写成“一股作气”、“一鼓足气”等。想一想,你怎样运用文中的知识来帮助人们避免这些错误。(2分)

不设统一答案。(2分,合理解释“鼓”和“作”的意思各得1分。)

阅读短文《用兵八法》,结合上文内容,完成文后问题。(4分)用兵之法:高陵(山头)勿向(仰攻),背丘(高地)勿逆(迎击),佯北(假装失败)勿从(追逐),锐卒勿攻,饵兵(用来诱敌上钩的部队)勿食,归师勿遏(è 阻击),围师(包围敌方部队)必缺(让条出路),穷寇(走投无路的敌军)勿迫(逼迫)。此用兵之法也。(选自《孙子今译》)

(1)在长勺之战中,曹刿两次曰“未可”,各与短文中哪一条法则相吻合?(2分)

(2)结合“长勺之战”,对“用兵八法”目的加以深入分析,试从中归纳出战场上所应遵循的一条基本原则。(2分)

(要打败敌人,必先保存自己。(2分,意对即可。) 第一次与“锐卒勿攻”吻合,第二次与“佯北勿从”吻合。(2分,一点1分)解释下列各句中加点的词

①肉食者鄙( ) ②小惠未徧( )

③牺牲玉帛( ) ④虽不能察( )

下面各组句子中加点的词,意思相同的一项是【 】

A.肉食者谋 之 聚室而谋 曰

B.又何间 焉 又间 令吴广之次所旁丛祠中

C.弗敢加 也 万钟于我何加 焉

D.忠之属 也 属 予作文以记之鄙陋。

目光短浅. 同“遍”, 普遍。 古代祭祀用的猪、牛、羊等。 明察,

弄清楚。 A 益处;好处用现代汉语翻译下面两个句子。

小信未孚,神弗福也。

译文:

可以一战。战则请从。

译文: ①这只是小信用,不能为神所信服(信任),神灵是不会赐福(保佑)你的。 ②可凭借(这个条件)打一仗。(如果)作战,就请允许(我)跟随着去。曹刿认为“肉食者鄙,未能远谋”。在战前曹刿与鲁庄公的论战中,鲁庄公的“鄙”表现在哪里?曹刿的“远谋”又表现在哪里?用自己的话加以概括。

答:鲁庄公把战争取胜的希望寄托在少数人的支持和神灵的保佑上。曹刿认为取信于民是获胜的保证。 下列句子中加点词意思相同的一项是( )。(2分)

A.①肉食者谋之,又何间焉 ②挑拨离间

B.①遂逐齐师 ②三人行,必有我师焉

C.①望其旗靡 ②所向披靡

D.①忠之属也 ②属予作文以记之C 用现代汉语翻译下面句子。(4分)

(1)小惠未徧,民弗从也。

译文:_______________。

(2)彼竭我盈,故克之。

译文:_______________。小恩小惠未遍及百姓,百姓不会听从您的。 敌方的士气已经消失了,我方的士气正旺盛,所以能够战胜他们。 用原文语句回答下面问题。(2分)

曹刿阻止鲁庄公追击的原因是□□□□。(限四个字)

曹刿的“远谋”体现在哪里?用自己的话从政治和军事两方面简要说说。(2分)

(1)政治方面:____________

(2)军事方面:____________ 惧 有 伏 焉 认为取信于民是作战的先决条件。 善于把握进攻和追击的时机。 用现代汉语翻译下面的句子。

(1)小大之狱,虽不能察,必以情。

翻译

(2)忠之属也。可以一战。战则请从。(3分)

翻译:(2)(这是)尽了本职的一类(事情),可凭借(这个条件)打一仗,(如果)作战,就请允许我跟着去。(第(2)句语意基本正确记1分,省略成分补充正确记1分,“属”“请”译对记1分,不记0.5分)(1)大大小小的案件,即使不能一一细察,也一定要依据实情来处理。第(1)句语意基本正确记1分,“狱”“虽”“以”“情”译对两个记1分,不记0.5分;曹刿“下视其辙,登轼而望之”的原因是 。 (用原文回答)(2分)

读了这则短文,鲁国获胜给你启示最深的一点是什么?请联系生活实际简要谈谈你的看法。(不超过30字)(4分)夫大国,难测也(1分),惧有伏焉(1分) 鲁国获胜的主要启示有,获胜的根本是取信于民,获得人民的支持;战争中要善于分析敌情,把握战机;统治者应善于听取并采纳群众的意见……(学生结合课文任选一个角度,联系实际谈出看法,言之成理即可。记4分) 其他阅读题1. 下列说法中不正确的是哪一项?选择答案,将字母填涂在答题卡上。(2分)

A. “夫战,勇气也”意思是大丈夫打仗,靠的是勇气。“一鼓作气”在选文中的意思是趁劲头大的时候一下子把事情完成。

B. “彼竭我盈”中,“竭”和“盈”意思相对,揭示了敌我双方士气的对比,“彼竭我盈”之时正是反攻的有利时机。

C. 选文写曹刿在长勺之战中的言行,表现出曹刿胸有成竹,指挥若定,善于把握有利战机。

D. 选文刻画人物精练传神,如“公将鼓之”“公将驰之”仅仅8个字就刻画出了鲁庄公急于求成,轻率寡谋的特点。2. 参考“示例”,根据所给词语中加点字的意思,另写一个含这个字的成语。(3分)[示例]遂逐齐师——随波逐流

(1)既克——

攻无不克、克敌制胜、以柔克刚

(2)夫大国,难测也——

变幻莫测、高深莫测、居心叵测

(3)望其旗靡——

所向披靡、望风披靡、风靡一时用原文回答问题1、

A表明曹刿请见原因的句子是????????????? ?,????????? ??? 。

B《曹刿 论战》中曹刿冲破阻挠,坚持进见鲁庄公的原因是?????? ?? ,??????? ? 。

(肉食者鄙,未能远谋)2、

A《曹刿论战》中曹刿认为“可以一战”的理由是?? ,???? ,????。

B反映战前政治准备,取信于民的一句话是???? ,??????,??????。

C曹刿认为“可以之一战”的句子是???????? ,???????????? ,??????????。

D《曹刿论战》中反映战前政治准备,取信于民的一句话是???????????,??????????? ,?????????????。

E曹刿认为这此作战的先决条件是??????????,??????????,????????????。

(以上各题答案都是:小大之狱,虽不能察,必以情)3、成语“一鼓作气”的源出句是?????????? ,??????????,??????????。

(一鼓作气,再而衰,三而竭?? )4、点明战争地点的句子是???????? ,???????? 。

表明曹刿善于详察敌情的句子是??????????,??????????。

鲁国转入反攻的战略时机是?????????? 之时。?彼竭我盈或齐人三鼓公与之乘,战于长勺?下视其辙,登轼而望之5、“下视其辙,登轼而望之”的原因是?????? ,???????????? ,???????????? 。

(夫大国,难测也,惧有伏焉)

6、A简述胜负迹象的句子是???????????? ,?????????????? 。 B呼应“下视其辙,登轼而望之”的句子是???????????? ,??????????????。

(吾视其辙乱,望其旗靡)7、曹刿认为士兵作战凭借的精神力量的句子是???????????? ,??????????????。

(夫战,勇气也)

8、曹刿认为获胜原因的句子是????????????,?????????? 。

(彼竭我盈,故克之)《左传》简介《左传》是记载春秋时期各诸侯国的政治、经济、军事、文化的编年体史书,记事起于鲁隐公元年(前722年)止于鲁悼公四年(前453年)。相传是鲁国史官左丘明所编。

《左传》原名《左氏春秋》,后人将它配合《春秋》作为解经之书,称《春秋左氏传》,简称《左传》。它与《春秋公羊传》、《春秋谷梁传》合称“春秋三传”。但《公羊传》和《谷梁传》纯用义理解释《春秋》,而《左传》实质上是一部独立撰写的史书。后人将它与《春秋》配合,可能做过相应的处理。左传简介 《左传》记事基本以《春秋》所载鲁十二公为次序,但在鲁隐公元年之前,有鲁惠公生鲁隐公及隐公即位的说明;鲁哀公二十七年之后,又附录了鲁悼公四年至十四年晋国知伯被杀之事。

全书内容包括聘问、会盟、征伐、搜狩、城筑、婚丧、篡弑、族灭、出亡等。在广阔的社会背景下,记录了诸侯、卿大夫的活动,并把笔触深入到商贾、卜者、刺客、乐师、妾媵、百工、皂隶等阶层;通过对齐桓公、晋文公、秦穆公、楚庄王、吴王阖闾、越王勾践等霸业盛衰的叙写,反映了当时诸侯国之间错综复杂的角逐;而对鲁季孙氏、齐田成子、晋国韩、赵、魏诸卿与公室的矛盾,郑子产的改革等描述,又深刻地揭示了社会内部的变革及其趋向。 前人评说“左氏艳而富”,“《春秋》谨严,《左氏》浮夸”(韩愈《进学解》),这正表明《左传》在文学性方面比《春秋》有了很大增强。从《春秋》只作大事记式的记录,到《左传》中出现戏剧性的故事情节和栩栩如生的人物形象,是历史散文的一大进步。

如隐公元年记“郑伯克段于鄢”,作者按事件的开端、发展、高潮、结局有组织、有层次地加以叙述,表现了郑伯的狡诈狠毒、共叔段的野心勃勃、武姜的偏心酿祸,概括了郑国统治集团内部几十年斗争的历史。从中既可看到历史的进程,又可看到出现于历史舞台上的人物的举动神情。把历史的真实性、倾向的鲜明性、表达的形象性结合起来,通过具体的人物活动去展现历史画面,创立了中国历史撰述的优良传统,为后世史传文学的发展打下了良好的基础。叙写战争是《左传》的所长。全书写军事行动400多次,其中以晋楚城濮之战(僖二十八年)、秦晋崤之战(僖三十二、三十三年)、晋楚邲之战(宣十二年)、齐晋鞌之战(成公二年)、晋楚鄢陵之战(成公十六年)等五大战役最为出色。

作者能把每一战役放在大国争霸的背景下展开,写战场交锋多用略笔,战争之起因、战前的策划及战后的影响则详写,把战争的胜负与参战国的政局、民心的向背、将帅的品格等因素有机地联系起来,写出了某种历史的必然性。 《左传》叙述战争尤其讲究谋篇。

短篇如齐鲁长勺之战(庄公十年)先略叙鲁师得胜,而后详叙曹刿论其所以胜,由表及里,详略得宜。中篇如秦晋□之战写蹇叔哭而送师,有先见之明,穆公哭而迎师,知错能改,一首一尾遥相呼应。长篇如晋楚城濮之战,标出“取威定霸”为纲,文随战机,时紧时缓,几开几合,使情势波澜起伏,跌宕多姿,最终以周王册命晋文定霸作结。这些都是鲜明的例证。作者还常常在激烈紧张的战争气氛中,插入生动有趣的细节,如退避三舍、一麋之献、下车免胄等,显得优游不迫,所以桐城派古文家方苞说:“夫记事之文,成体者莫如《左传》。”词句解说词句解说1. 齐师伐我

「师」,军队;「齐师」,指齐国的军队。

「我」,指鲁国(因《左传》是春秋时代鲁国的史书,以鲁国的立场记事,故此称「我」)

2. 肉食者谋之,又何间焉?

「肉食者」,指朝中的大夫,受俸禄的人。

「谋」,筹谋,筹划的意思。

「之」,指示代词,指 「齐师伐我」一事。

「「间」,介入,参与其事的意思。

「焉」,疑问助词,无意思。

全句意思是:「(齐国军队讨伐我国)自然有朝 中官员筹划处理,又何需你来多管闲事呢? 。」3. 肉食者鄙,未能远谋

「鄙」,见识浅陋的意思。

「远谋」,有远大目光、长远谋略的意思。

全句意思是:「朝中官员见识浅陋,目光短浅,未能有长远的谋略。」

4. 何以战?

这句是倒装句,应理解为「以何战?」

全句意思是:「(庄公你)以为凭甚么可以与齐国一战呢?」5. 衣食所安,弗敢专也,必以分人

「安」,安身之意,指用以生活的意思。

「弗」,不的意思。

「专」,独享的意思。

全句意思是:「日常生活所需(衣食所安),不会独享,必定与朝中大臣分享。」

6. 小惠未徧,民弗从也

「小惠」,小小的恩惠的意思。

「徧」,遍及的意思。

「从」,跟从的意思。

-全句意思是:「这些只是小小的恩惠,并未能遍及普通的百姓,人民百姓是不会依从你的。」7. 牺牲玉帛,弗敢加也,必以信

「牺牲」,指祭祀时候用的牛羊等畜牲。

「玉帛」,指祭祀时候用的玉器和丝织品。

「加」,夸大,虚构的意思。

「信」,信实,诚恳的意思。

全句意思是:「日常祭祀时候必定诚恳信实,所用的祭品绝不会夸大虚报,必得到神明庇佑。」

8. 小信未孚,神弗福也

「小信」,小小信实的意思。

「孚」,令人相信的意思。

「福」,保佑的意思。

全句意思是:「这些只是小小的信实,并未能使神明相信,神明是不会因此而保佑你的。」小信未孚。

孚:金文作 ,小篆作 ,是孵的本字。《说文》:“卵孚也。” 朱俊声《通训定声》:“鸟抱恒以爪,反覆其卵.”又说:“鸟之孚卵皆如其期, 不失信也。”故引申有“信”义。

深孚众望;名孚众望9. 小大之狱,虽不能察,必以情

「狱」,诉讼案件的意思。

「察」,仔细查察的意思。

「情」,依实情处理的意思。

全句意思是:「不论大小的诉讼案件,我虽不能一一查察,但也必定据实情公平处理。」

10. 忠之属也,可以一战

「忠」,尽忠、尽心的意思。

「属」,一类的意思。

全句意思是:「你能够这样做,是尽心的表现,(人民必定会支持你),你可以凭这点去与齐国一战!」鲁庄公十年,齐国派军队来攻打我们鲁国。鲁庄公即将迎战。曹刿请求庄公接见。他的同乡说:“当官的人会谋划这件事的,你又为何要参与进去呢?”曹刿说:“当官的人目光短浅,不能深谋远虑。”于是就入朝觐见。

曹刿问:“大王您凭什么来作战?”庄公说:“衣服食物这些养身的东西,我从不敢独自享有,一定会拿来分给大家。”曹刿说:“小恩小惠不能普及,人民不会跟从你的。”庄公说:“用来祭神的牛、羊、猪、丝织品等的数目从不敢虚报,对神一定说实话。”曹刿说:“这只是小信用,不能被人神所信服,神是不会赐福给你的。”庄公说:“大的或小的案件,即使不能一一查清,也会按照实情来判断。”曹刿说:“这是尽了本职的一类事情,可以凭此来作战,如果作战,请允许我跟随着去。”第一段:

齐军伐鲁,鲁庄公准备迎战,曹刿主动请求面见庄公。

曹刿与庄公讨论作战所凭借的条件:民心的归向。战于长勺

「长勺」,鲁国的地方。

全句意思是:「(鲁国与齐国)于长勺开战。」

公将鼓之

「鼓」,击鼓指示进攻的意思。

全句意思是:「(战争一开始)鲁庄公打算击鼓命令军队展开进攻。」词句解说词句解说 齐人三鼓

全句意思是:「齐国军队已经进攻三次。」

齐师败绩

「败绩」,「绩」,功劳、效用的意思;「败」,失败、无效的意思。

全句意思是:「齐国的军队大败。」 公将驰之

「驰」,驱车追赶的意思;「之」,指齐军。

全句意思是:「鲁庄公想驱车追赶齐军。」

下视其辙

「辙」,车轮痕迹的意思。

全句意思是:「(曹刿)下车察看齐国军队车轮留下的痕迹。」

登轼而望之

「轼」,车前的扶手、 「之」,指齐军。

全句意思是:「(曹刿)登上车前的扶手察看(齐军的情况)。」 遂逐齐师

「遂」,于是的意思;

「逐」,驱逐的意思。

全句意思是:「于是将齐国军队驱走。」第二段:庄公与他同坐一辆战车,在长勺摆开了阵势。庄公将要击鼓命令进军,曹刿说:“还不行。”齐国的军队三次击鼓命令军队出击,曹刿说:“现在可以了。”齐国的军队大败。庄公将要驱车追赶齐军,曹刿说:“还不行。”他下车观察齐军战车的车轮滚过地面留下的痕迹,又登上车子前面的横木向远处眺望,说:“可以追击了。”于是庄公下令追击齐军。

曹刿运用适当的战术,辅助庄公击退齐军。既克

「既」,已经的意思。

「克」,战胜的意思。

全句意思是:「把齐国军队击败之后。」

夫战,勇气也

「夫」,语气助词,无意思,读作「扶」。

全句意思是:「作战讲求的是军队的士气。」一鼓作气,再而衰,三而竭

「作气」,激发士气的意思。

「衰」,衰竭,低落的意思。

「竭」,耗尽的意思。

全句意思是:「(军队的士气)第一次击鼓被激发起来,勇猛非常;再次击鼓时,士气开始衰减;到第三次击鼓时,士卒的勇气已经竭尽。 」彼竭我盈,故克之

「彼」,他(对方敌军)的意思;「我」,我军

「竭」,竭尽的意思;「盈」,充满的意思。

全句意思是:「(第三次击鼓后)敌方军队的士气已竭尽,而我军士气旺盛,因此我军能够打败他们。 」

夫大国,难测也,惧有伏焉

「大国」,指齐国。

「难测」,很难测度的意思

「伏」,埋伏的意思。

全句意思是:「(齐国)这样的大国是很难测度的,我担心(他们退兵)是诈败,暗埋伏兵。 」吾视其辙乱,望其旗靡,故逐之

「辙乱」,车轮痕迹混乱一片的意思。

「靡」,倒下的意思;「旗靡」,指军旗全倒下。

全句意思是:「我看见他们(齐军)撤退后车轮的痕迹一片混乱,旗帜全倒下来,(肯定他们是真的退兵了),故此放心追赶他们。 」第三段已经战胜了,庄公问他原因。曹刿说:“作战,靠的是勇气。第一次击鼓能振作士气,第二次士气就衰弱了,到了第三次士气就衰竭了。齐军士气衰竭,我军士气正旺盛,所以我们战胜了他们。他们是大国,很难推测他们,恐怕他们有埋伏。我见他们的车轮印很乱,旗子也倒下了,所以才下令追逐他们。”

曹刿向庄公分析作战的策略。原文对译课文全释十年春, 齐师伐我。

(鲁庄公)十年的春天,齐国军队攻打我(鲁)国。

公将战。 曹刿请见。 其乡人曰:

庄公将要迎战。曹刿请求拜见(庄公)。他的乡亲们说:

“肉食者谋之, 又何间焉?”

“那些吃大肉的大官们会商量这件事的,你为何去参与呢?”

刿曰:“肉食者鄙, 未能远谋。”

曹刿说:“那些吃大肉的大官们目光短浅,不能深谋远虑。”

乃入见。(曹刿)就进宫拜见(庄公)。课文全释问:“何以战?” 公曰:“衣食所

曹刿问:“您凭借什么作战?”庄公说:“穿得吃得这样一些

安, 弗敢专也, 必以分人。”

养生的东西,不敢独自享用,一定把它分给别人(臣子)。”

对曰:“小惠未徧,

曹刿应答说:“这种小恩小惠并没有普及到全体百姓身上,

民弗从也。” 公曰:“牺牲

他们不会跟从(您去拼命作战的)。”庄公说:“祭祀用的

玉帛,弗敢加也,必以信。”

祭品,不敢虚报,总是很诚实(有多少说多少)。”课文全释对曰:“小信未孚,

曹刿应答说:“小处守信用,还不能(受到神灵的充分)

神弗福也。” 公曰: “

信任。神灵是不会保佑(您打胜仗)。”庄公说: “

“小大之狱, 虽不能察, 必

大大小小的案件,(我)虽不能一一明察,但一定按

以情。” 对曰:“忠之

实情(来审理)。”曹刿应答说:“(这是)忠于职守

属也。

(尽心尽力为人民办好事)的一类(事情),课文全释可以一战。 战则请

可以凭借(这个条件)打一仗。(如果)打仗,请允许我

从。” 公与之乘。 战于

跟着去。”鲁庄公和他共乘一辆战车。齐鲁两国的军队在

长勺。 公将鼓之。 刿曰:“

长勺开战。鲁庄公将要下令击鼓(进军)。曹刿说:“

未可。” 齐人三鼓。 刿曰:“可矣。”

还不行。”齐国军队击了三次鼓。曹刿说:“可以(击鼓

齐师败绩。 公将驰之。

进攻)了。”齐国军队大败。庄公准备驱车追赶。课文全释刿曰:“未可。” 下视其辙,

曹刿说:“还不行。”他下车查看了齐军战车留下的痕迹,

登轼而望之, 曰:“可矣。”

又登上车前的横木眺望敌情,然后说:“可以追赶了。”

遂逐齐师。 既克, 公问

(庄公)就(命令鲁军)追击齐军。已经战胜,庄公问

其故。 对曰:“

曹刿(那样指挥军队)的原因。曹刿回答说:“

夫战, 勇气也。

作战, (是靠)敢作敢为毫不畏惧的气概。课文全释一鼓作气, 再而

第一次击鼓时士气振作起来 ,第二次击鼓的时候,

衰, 三而竭。

他们的士气衰减了,到第三次击鼓时他们的士气耗尽了。

彼竭我盈, 故克之。

敌人士气耗尽而我军士气高涨,因此战胜了他们。

夫大国,难测也,惧有伏焉。

(齐国这样的)大国,很难预料,(我)害怕他们有埋伏。

吾视其辙乱,望其旗靡,

我看到齐军战车轮迹混乱,又远远望见齐军战旗倒下,课文全释故逐之。”

(知道他们是真的败了)所以这时才追击他们。

公与之乘。战于长勺。公将鼓之。刿曰:“未可。”齐人三鼓。刿曰:“可矣。”齐师败绩。公将驰之。刿曰:“未可。”下视其辙,登轼而望之,曰:“可矣。”遂逐齐师。

既克,公问其故。对曰:“夫战,勇气也。一鼓作气,再而衰,三而竭。彼竭我盈,故克之。夫大国,难测也,惧有伏焉。吾视其辙乱,望其旗靡,故逐之。” 朗读欣赏,订正读音曹刿请见

肉食者谋之

又何间焉

肉食者鄙

弗敢专也

小惠未徧

小信未孚忠之属也

公与之乘

齐师败绩

下视其辙

夫战,勇气也。

望其旗靡guìjiànshíjiànbǐfúbiànfúshǔchéngjìzhéfúmǐ再读课文,思考问题:再次朗读课文,回答下列问题。

本文讲了一个什么样的故事?(概括)

按照什么顺序讲这个故事?

故事里出现了几个人物?他们分别具有什么样的性格特点?体现在哪里?

这个故事给现在人什么启示?故事背景词句解说十年春,齐师伐我。鲁公将战,曹刿请见。肉食者谋之,又何间焉?

肉食者鄙,未能远谋。

乃入见。问:何以战?公曰:衣食所安,弗敢专也,必以分人。小惠未徧,民弗从也。对曰:牺牲玉帛,弗敢加也,必以信。小信未孚,神弗福也。小大之狱,虽不能察,必以情。忠之属也。可以一战。战则请从。公与之乘。战于长勺。鲁公将鼓之。

刿曰:未可。

齐人三鼓。

刿曰:可矣齐齐齐师败绩鲁鲁公将驰之。

刿曰:未可。

下视其辙,登轼而望之,

曰:可矣。

遂逐齐师。既克,公问其故。对曰:夫战,勇气也。一鼓作气, 再而衰,三而竭。彼竭我盈, 故克之。夫大国,难测也,惧有伏焉。吾视其辙乱,望其旗靡, 故逐之。故事背景 齐与鲁是春秋时的邻国,齐是较强大的诸侯国,鲁是较弱小的诸侯国。齐鲁长勺之战的导火线是齐国的内乱。

齐襄公荒淫暴虐,他的两个弟弟公子小白和公子纠怕遭牵累,都出奔他国。公子小白出奔莒国,公子纠出奔鲁国。

齐襄公被齐国大臣杀死后,公子小白和公子纠都准备回国当国君。莒国和鲁国都各自护送公子小白和公子纠回齐国。公子小白抢先到达齐国夺得君位。公子小白就是后来的齐桓公,后成为春秋五霸之一。

齐桓公当上国君后,以鲁国曾帮助公子纠为借口,于公元前684年进攻鲁国。鲁国被迫出兵抵御,战于鲁国长勺。战争背景 长勺之战是齐桓公借口鲁国曾经帮助公子纠同自己争做国君而兴师问罪,企图吞并鲁国扩张领土,是大欺小、强欺弱的非正义战争。而对鲁国来说,则是抵御侵略、保卫国家的正义战争。

当时的形势对鲁国很不利,不仅鲁国弱小,军事力量对比悬殊,更因为当权者鲁庄公,准备迎战,却准备不足。由于鲁国危险,所以曹刿挺身而出,主动要与鲁庄公“论战”。春秋时作战主要用战车,战场必须适合车战。杓山以西、以南的大河为汶河上游,是鲁国通齐国的交通要道。鲁军沿汶河而上,过长勺氏地,再沿淄河而下,过莱芜谷,就可到达齐都临淄。此道后又称孔道,适合战车行军。杓山前的大河,河床平缓,最宽处达1公里余,东西蜿蜒长达10公里,适合大规模的车战。河两岸为丘陵,符合<曹刿论战>篇中“惧有伏焉”的地形。此地的长勺氏是分封给鲁国的氏族,因此鲁军能得到长勺氏的支持,站稳脚根,布阵迎敌。此地又是鲁国的边境地,东北10公里就是齐国修建的齐长城青石关,因此齐军可以在边境集结军队,而鲁军在战胜齐军后,可以“遂逐齐师”。点评:长勺之战是中国战争史上后发制人,疲敌制胜最早、最典型的战役,在中国战争史占有重要地位。

鲁国在作战中,鲁庄公能虚心听取曹刿的正确作战意见,遵循以逸待劳、后发制人、敌疲我打的积极防御、适时反击的方针,正确地选择战场,正确地把握反攻和追击的时机,从而牢牢地掌握了战争的主动权,赢得战役的重大胜利。其一鼓作气、再而衰、三而竭的军事思想,也为后世兵家提供了宝贵的借鉴之处。

历史上类似的以弱胜强的著名战役还有:巨鹿之战、淝水之战、官渡之战、赤壁之战等。介绍顺序——文章结构与详略战前讨论1 曹刿求见鲁庄公2 乡人阻止曹刿战术运用3 曹刿与庄公商议战后总结1 「击鼓」2 「追击」4 曹刿亲赴前敌1.论「击鼓」

(士气运用)2.论「追击」

(兵不厌诈)按照什么顺序讲这个故事?课文第一段写曹刿与鲁庄公讨论战争能不能打,凭什么可以战胜敌人,这是战前的政治准备;第二段写曹刿协助鲁庄公指挥打败齐军,取得战争的胜利;第三段写打败齐军后,曹刿给鲁庄公总结经验。

可见,课文是按着战前准备、战争进行、战后总结的顺序组织材料的。

课文详细地记叙了战前曹刿与鲁庄公讨论这一仗能不能打,以及战后的总结,而对长勺之战的经过写得非常简略。故事人物故事里出现了几个人物?曹刿:

鲁庄公:

乡人:

肉食者:

齐师:他们的性格乡人

肉食者

齐师不关心国家大事,认为应当由掌权者处理,与己无关。肉食者谋之,又何间焉。鄙代表人物鲁庄公骄傲轻敌

不讲战略战术齐人鼓之

齐人三鼓一、曹刿的优点﹕?勇于承担,忠贞爱国﹕

?担心鲁国官员识见浅陋,不能担当重任,于是自动请求谒见鲁庄公,提出自己的意见。

?不怕危险,请求鲁庄公允许他跟随鲁师作战。

?谙熟国事,识见卓越﹕

?对鲁国政治有深入认识,知道官员没有远大识见,不足以抵抗齐师。

?指出鲁庄公的小惠,只惠及亲信﹔而小信又未能感动上天﹔只有得到百姓的支持,才是取胜关键。

?观察入微,机智谨慎﹕

?曹刿在战争中知道大国虚实难测,可能诈败而布下伏兵﹔及至下车看到辙乱、旗靡,才下令追击。

?善于掌握心理,晓畅军事﹕

?能掌握齐师一鼓作气,再而衰,三而竭的心理,待彼竭我盈时才出击。二、鲁庄公鲁庄公的优点﹕

?平日善待臣下﹕衣食所安,弗敢专也。

?对神灵诚信﹕牺牲玉帛,弗敢加也。

?对百姓尽心﹕小大之,虽不能察,必以情。

?纳贤听谏﹕接受曹刿的意见并向他请教,信任而不干涉。

鲁庄公的缺点﹕

?急躁﹕未能沉着应战.

?谋略不足﹕肉食者鄙,未能远谋

?战前没有做好作战的准备,分析敌我形势,便决定迎战。

?政治上没有长远的计谋,未能明确指出爱民的重要。

?在战略运用上,没有全盘周详的计划。对现代人的启发曹刿:

1、位卑未敢忘忧国。

2、勇于毛遂自荐,承担责任。

3、做事情要一鼓作气。

4、获胜的根本是取信于民,获得人民的支持;战争中要善于分析敌情,把握战机;统治者应善于听取并采纳群众的意见……五赞鲁庄公——读后感《曹刿论战》的故事是众所周知的。曹刿,这位公元前684年长勺战争舞台上的主角,他的毛遂自荐的精神、取信于民的战略思想、把握战机的卓越才能、历来为世人所称道。

然而人们却忽略了这场战争中的另一人物鲁庄公姬同,往往认为这个物是不值得一提的。对此,我一直很有几分不平。试问:如果说当年不是他起用人才,曹刿的军事思想能得以实施,鲁国能取得这场战争的胜利吗? 今日重读《曹刿论战》,对鲁庄公有五赞。 一赞鲁庄公广开言路,使一介草民曹刿得以参与论战,

二赞鲁庄公面对曹刿“肉食者鄙”的批评和“小惠”、“小信”的刺耳意见,仍能虚怀若谷,唯才是用;

三赞鲁庄公不高高在上,而是亲临第一线深入实际,“战于长勺”“与之乘”,甘当配角,让能人“掌旗”;

四赞鲁庄公不被“齐人三鼓”势头吓懵头,用人决心坚定,不收回成命,不打退堂鼓,不干扰能人的作战部署;

五赞鲁庄公善于总结经验,“既克”之后能“问其故”,向内行请教,学习如何掌握战争的规律。 内容总结分析全文主旨本文通过记叙齐、鲁于长勺之战的经过及曹刿与鲁庄公对战术的议论,

刻划曹刿的忠君爱国,政治识见,军事才能和冷静沉着的性格;

同时说明致胜的关键在于民心的归向和适当的作战策略而非军队的多寡。 脉络梳理 第一段:

第一层:简明交待事件发生的时间、原因和庄公被迫迎击的打算 。交代齐鲁长勺之战背景的句子是:十年春,齐师伐我。

第二层:表现曹刿深谋远虑的政治远见和敢于负责的态度。

① 曹刿“请见”的主要原因是“肉食者鄙,未能远谋”。

②“鄙”为下文写庄公作铺垫,同时衬托出曹刿的远见卓识。

③ “远谋”是贯穿全文的线索。

第三层:曹刿和庄公的问答。说明:获取国人的信任,是战胜齐军的政治保证。(政治上取信于民是作战取胜的先决条件),即曹刿认为作战的先决条件是“小大之狱,虽不能察,必以情。”段落层次 第二段:

第一层:概括交待作战的地点和曹刿随庄公直接参战。

第二层:曹刿抓紧有利时机决定击鼓进军致使齐军大败。

第三层:曹刿戒骄戒躁、沉着果断,指挥鲁军取得战斗胜利。

本段运用对比的手法:

“公将鼓之”“公将驰之”表现庄公的急躁冒进;

“未可”“可矣”表现曹刿的胸有成竹和从容不迫。

证明曹刿指挥正确的句子:齐师败绩、遂逐齐师。段落层次 第三段:

第一层:总说一句指出士兵的勇气在战斗中具有极重要的作用。

第二层:阐述在战斗中要善于创造“彼竭我盈”的形势,并抓住这样的机会,实施反击。

①出自本文的一个成语是:一鼓作气—比喻趁劲头大的时候一下子把事情完成。

②有利于反攻的时机是:“彼竭我盈”之时。

第三层:阐述在战场上,即使处于有利的条件,也要善于从最坏处设想,当敌方强大时,更应如此。

①曹刿“下视其辙,登轼而望之”的原因是.夫大国,难测也,惧有伏焉。

②追击开始的时机是:“辙乱旗靡”之时。

③“辙乱旗靡”是怎么发现的?下视其辙,登轼而望之。段落层次 疑难阐释1、课文第二段文字只讲了不应该怎样做和应该怎样做,而不道破为什么,直到战争结束后才补叙出原因,这样写是为什么?

主要是为了情节记叙的真实、自然。可以推知,在生活逻辑中,在那个紧张激烈的战争时刻,曹刿不会解释原因,庄公也不会让他解释原因。当然,这样处理情节,客观上也为读者留下悬念,为情节增添了波澜,为后文留下了启发、思考,一举两得。疑难阐释2、文章涉及的是历史上以弱胜强的著名战例——“齐鲁长勺之战”,然而对战斗过程的描写却极其简略,这是为什么?

文章的中心在于表现曹刿的远见卓识。正是出于突出中心的需要,文章把曹刿在战前启发庄公认识取信于民的重要,在战中准确地掌握战机和祥察敌情以及在战后论述战争原理,都写得比较详细。其他于表现曹刿“远谋”无关的事,如战争的规模,战斗的情景一概不提;而对“论战”起引线作用的条件,如请见、从站、克敌等,也只是一笔带过。这样剪裁史料,安排详略,对突出文章中心起到极大的作用。阅读训练《曹刿论战》中反映战前政治准备,表现曹刿“取信于民”的战略思想的一句话是:

小大之狱,虽不能察,必以情。

曹刿冲破阻挠,坚持进见鲁庄公的原因是:

肉食者鄙,未能远谋

曹刿在对战争的论述中提出追击敌兵时机的句子是:

视其辙乱,望其旗靡;

本文中出现的一个成语是:

一鼓作气。 本文说明,要取得战争的胜利,必须_____________________________。(2分)

孟子论述决定战争胜负的三要素是天时、地利、人和。决定长勺之战胜负的要素是“人和”。根据上文内容推测,齐军之败,在哪一方面证明了孟子“人和”最重要的观点?(2分)( )

A、城非不高也 B、池非不深也

C、兵革非不坚利也 D、米粟非不多也取信于民,运用正确的战略战术,并掌握有利战机。 C《曹刿论战》记叙的是中国历史上的一次著名的以弱胜强的战例。请你:

(1)从文中找出两个成语:_______________、_______________。(1分)

(2)写出类似于“长勺之战”的历史上两个著名的战例:

____________________ ____________________(1分)

一鼓作气,彼竭我盈淝水之战,官渡之战创新题本文重点写了两个人物,他们的形象都非常鲜明。请你认真阅读后,针对这两个人物(或就其一),任选一个角度(如主人公性格特点、褒贬评价等),自拟一道试题,自己解答。(2分,(1)要用简答题,用其它题型的不给分。(2)抄用本卷中的试题不给分。(3)对编制得有价值的试题或有创见的答案,可另加1-2分)解释下面句中加点的词在上文中的意思。(2分)

(1)公与之乘( ) (2)公将驰之( )

(3)既克 ( ) (4) 望其旗靡 ( )

用现代汉语写出文中划线句子的意思。(2分)

夫大国,难测也,惧有伏焉。(共同)乘车;追击;战胜;倒下。大国是很难估测(它的行动),的,担心他们会设下埋伏。(2分,意思对即可。) 根据上文有关内容,发挥合理想象,在“齐师败绩”前简要补写出战斗的经过(可以运用文中原有的字词灵活组合或用自己的话叙述)。(2分)

参考:公鼓之,齐师士气已竭。(2分,意思对即可,可用现代问回答。) “一鼓作气”流传至今已成为人们耳熟能详的成语,但却有人常常把它误写成“一股作气”、“一鼓足气”等。想一想,你怎样运用文中的知识来帮助人们避免这些错误。(2分)

不设统一答案。(2分,合理解释“鼓”和“作”的意思各得1分。)

阅读短文《用兵八法》,结合上文内容,完成文后问题。(4分)用兵之法:高陵(山头)勿向(仰攻),背丘(高地)勿逆(迎击),佯北(假装失败)勿从(追逐),锐卒勿攻,饵兵(用来诱敌上钩的部队)勿食,归师勿遏(è 阻击),围师(包围敌方部队)必缺(让条出路),穷寇(走投无路的敌军)勿迫(逼迫)。此用兵之法也。(选自《孙子今译》)

(1)在长勺之战中,曹刿两次曰“未可”,各与短文中哪一条法则相吻合?(2分)

(2)结合“长勺之战”,对“用兵八法”目的加以深入分析,试从中归纳出战场上所应遵循的一条基本原则。(2分)

(要打败敌人,必先保存自己。(2分,意对即可。) 第一次与“锐卒勿攻”吻合,第二次与“佯北勿从”吻合。(2分,一点1分)解释下列各句中加点的词

①肉食者鄙( ) ②小惠未徧( )

③牺牲玉帛( ) ④虽不能察( )

下面各组句子中加点的词,意思相同的一项是【 】

A.肉食者谋 之 聚室而谋 曰

B.又何间 焉 又间 令吴广之次所旁丛祠中

C.弗敢加 也 万钟于我何加 焉

D.忠之属 也 属 予作文以记之鄙陋。

目光短浅. 同“遍”, 普遍。 古代祭祀用的猪、牛、羊等。 明察,

弄清楚。 A 益处;好处用现代汉语翻译下面两个句子。

小信未孚,神弗福也。

译文:

可以一战。战则请从。

译文: ①这只是小信用,不能为神所信服(信任),神灵是不会赐福(保佑)你的。 ②可凭借(这个条件)打一仗。(如果)作战,就请允许(我)跟随着去。曹刿认为“肉食者鄙,未能远谋”。在战前曹刿与鲁庄公的论战中,鲁庄公的“鄙”表现在哪里?曹刿的“远谋”又表现在哪里?用自己的话加以概括。

答:鲁庄公把战争取胜的希望寄托在少数人的支持和神灵的保佑上。曹刿认为取信于民是获胜的保证。 下列句子中加点词意思相同的一项是( )。(2分)

A.①肉食者谋之,又何间焉 ②挑拨离间

B.①遂逐齐师 ②三人行,必有我师焉

C.①望其旗靡 ②所向披靡

D.①忠之属也 ②属予作文以记之C 用现代汉语翻译下面句子。(4分)

(1)小惠未徧,民弗从也。

译文:_______________。

(2)彼竭我盈,故克之。

译文:_______________。小恩小惠未遍及百姓,百姓不会听从您的。 敌方的士气已经消失了,我方的士气正旺盛,所以能够战胜他们。 用原文语句回答下面问题。(2分)

曹刿阻止鲁庄公追击的原因是□□□□。(限四个字)

曹刿的“远谋”体现在哪里?用自己的话从政治和军事两方面简要说说。(2分)

(1)政治方面:____________

(2)军事方面:____________ 惧 有 伏 焉 认为取信于民是作战的先决条件。 善于把握进攻和追击的时机。 用现代汉语翻译下面的句子。

(1)小大之狱,虽不能察,必以情。

翻译

(2)忠之属也。可以一战。战则请从。(3分)

翻译:(2)(这是)尽了本职的一类(事情),可凭借(这个条件)打一仗,(如果)作战,就请允许我跟着去。(第(2)句语意基本正确记1分,省略成分补充正确记1分,“属”“请”译对记1分,不记0.5分)(1)大大小小的案件,即使不能一一细察,也一定要依据实情来处理。第(1)句语意基本正确记1分,“狱”“虽”“以”“情”译对两个记1分,不记0.5分;曹刿“下视其辙,登轼而望之”的原因是 。 (用原文回答)(2分)

读了这则短文,鲁国获胜给你启示最深的一点是什么?请联系生活实际简要谈谈你的看法。(不超过30字)(4分)夫大国,难测也(1分),惧有伏焉(1分) 鲁国获胜的主要启示有,获胜的根本是取信于民,获得人民的支持;战争中要善于分析敌情,把握战机;统治者应善于听取并采纳群众的意见……(学生结合课文任选一个角度,联系实际谈出看法,言之成理即可。记4分) 其他阅读题1. 下列说法中不正确的是哪一项?选择答案,将字母填涂在答题卡上。(2分)

A. “夫战,勇气也”意思是大丈夫打仗,靠的是勇气。“一鼓作气”在选文中的意思是趁劲头大的时候一下子把事情完成。

B. “彼竭我盈”中,“竭”和“盈”意思相对,揭示了敌我双方士气的对比,“彼竭我盈”之时正是反攻的有利时机。

C. 选文写曹刿在长勺之战中的言行,表现出曹刿胸有成竹,指挥若定,善于把握有利战机。

D. 选文刻画人物精练传神,如“公将鼓之”“公将驰之”仅仅8个字就刻画出了鲁庄公急于求成,轻率寡谋的特点。2. 参考“示例”,根据所给词语中加点字的意思,另写一个含这个字的成语。(3分)[示例]遂逐齐师——随波逐流

(1)既克——

攻无不克、克敌制胜、以柔克刚

(2)夫大国,难测也——

变幻莫测、高深莫测、居心叵测

(3)望其旗靡——

所向披靡、望风披靡、风靡一时用原文回答问题1、

A表明曹刿请见原因的句子是????????????? ?,????????? ??? 。

B《曹刿 论战》中曹刿冲破阻挠,坚持进见鲁庄公的原因是?????? ?? ,??????? ? 。

(肉食者鄙,未能远谋)2、

A《曹刿论战》中曹刿认为“可以一战”的理由是?? ,???? ,????。

B反映战前政治准备,取信于民的一句话是???? ,??????,??????。

C曹刿认为“可以之一战”的句子是???????? ,???????????? ,??????????。

D《曹刿论战》中反映战前政治准备,取信于民的一句话是???????????,??????????? ,?????????????。

E曹刿认为这此作战的先决条件是??????????,??????????,????????????。

(以上各题答案都是:小大之狱,虽不能察,必以情)3、成语“一鼓作气”的源出句是?????????? ,??????????,??????????。

(一鼓作气,再而衰,三而竭?? )4、点明战争地点的句子是???????? ,???????? 。

表明曹刿善于详察敌情的句子是??????????,??????????。

鲁国转入反攻的战略时机是?????????? 之时。?彼竭我盈或齐人三鼓公与之乘,战于长勺?下视其辙,登轼而望之5、“下视其辙,登轼而望之”的原因是?????? ,???????????? ,???????????? 。

(夫大国,难测也,惧有伏焉)

6、A简述胜负迹象的句子是???????????? ,?????????????? 。 B呼应“下视其辙,登轼而望之”的句子是???????????? ,??????????????。

(吾视其辙乱,望其旗靡)7、曹刿认为士兵作战凭借的精神力量的句子是???????????? ,??????????????。

(夫战,勇气也)

8、曹刿认为获胜原因的句子是????????????,?????????? 。

(彼竭我盈,故克之)《左传》简介《左传》是记载春秋时期各诸侯国的政治、经济、军事、文化的编年体史书,记事起于鲁隐公元年(前722年)止于鲁悼公四年(前453年)。相传是鲁国史官左丘明所编。

《左传》原名《左氏春秋》,后人将它配合《春秋》作为解经之书,称《春秋左氏传》,简称《左传》。它与《春秋公羊传》、《春秋谷梁传》合称“春秋三传”。但《公羊传》和《谷梁传》纯用义理解释《春秋》,而《左传》实质上是一部独立撰写的史书。后人将它与《春秋》配合,可能做过相应的处理。左传简介 《左传》记事基本以《春秋》所载鲁十二公为次序,但在鲁隐公元年之前,有鲁惠公生鲁隐公及隐公即位的说明;鲁哀公二十七年之后,又附录了鲁悼公四年至十四年晋国知伯被杀之事。

全书内容包括聘问、会盟、征伐、搜狩、城筑、婚丧、篡弑、族灭、出亡等。在广阔的社会背景下,记录了诸侯、卿大夫的活动,并把笔触深入到商贾、卜者、刺客、乐师、妾媵、百工、皂隶等阶层;通过对齐桓公、晋文公、秦穆公、楚庄王、吴王阖闾、越王勾践等霸业盛衰的叙写,反映了当时诸侯国之间错综复杂的角逐;而对鲁季孙氏、齐田成子、晋国韩、赵、魏诸卿与公室的矛盾,郑子产的改革等描述,又深刻地揭示了社会内部的变革及其趋向。 前人评说“左氏艳而富”,“《春秋》谨严,《左氏》浮夸”(韩愈《进学解》),这正表明《左传》在文学性方面比《春秋》有了很大增强。从《春秋》只作大事记式的记录,到《左传》中出现戏剧性的故事情节和栩栩如生的人物形象,是历史散文的一大进步。

如隐公元年记“郑伯克段于鄢”,作者按事件的开端、发展、高潮、结局有组织、有层次地加以叙述,表现了郑伯的狡诈狠毒、共叔段的野心勃勃、武姜的偏心酿祸,概括了郑国统治集团内部几十年斗争的历史。从中既可看到历史的进程,又可看到出现于历史舞台上的人物的举动神情。把历史的真实性、倾向的鲜明性、表达的形象性结合起来,通过具体的人物活动去展现历史画面,创立了中国历史撰述的优良传统,为后世史传文学的发展打下了良好的基础。叙写战争是《左传》的所长。全书写军事行动400多次,其中以晋楚城濮之战(僖二十八年)、秦晋崤之战(僖三十二、三十三年)、晋楚邲之战(宣十二年)、齐晋鞌之战(成公二年)、晋楚鄢陵之战(成公十六年)等五大战役最为出色。

作者能把每一战役放在大国争霸的背景下展开,写战场交锋多用略笔,战争之起因、战前的策划及战后的影响则详写,把战争的胜负与参战国的政局、民心的向背、将帅的品格等因素有机地联系起来,写出了某种历史的必然性。 《左传》叙述战争尤其讲究谋篇。

短篇如齐鲁长勺之战(庄公十年)先略叙鲁师得胜,而后详叙曹刿论其所以胜,由表及里,详略得宜。中篇如秦晋□之战写蹇叔哭而送师,有先见之明,穆公哭而迎师,知错能改,一首一尾遥相呼应。长篇如晋楚城濮之战,标出“取威定霸”为纲,文随战机,时紧时缓,几开几合,使情势波澜起伏,跌宕多姿,最终以周王册命晋文定霸作结。这些都是鲜明的例证。作者还常常在激烈紧张的战争气氛中,插入生动有趣的细节,如退避三舍、一麋之献、下车免胄等,显得优游不迫,所以桐城派古文家方苞说:“夫记事之文,成体者莫如《左传》。”词句解说词句解说1. 齐师伐我

「师」,军队;「齐师」,指齐国的军队。

「我」,指鲁国(因《左传》是春秋时代鲁国的史书,以鲁国的立场记事,故此称「我」)

2. 肉食者谋之,又何间焉?

「肉食者」,指朝中的大夫,受俸禄的人。

「谋」,筹谋,筹划的意思。

「之」,指示代词,指 「齐师伐我」一事。

「「间」,介入,参与其事的意思。

「焉」,疑问助词,无意思。

全句意思是:「(齐国军队讨伐我国)自然有朝 中官员筹划处理,又何需你来多管闲事呢? 。」3. 肉食者鄙,未能远谋

「鄙」,见识浅陋的意思。

「远谋」,有远大目光、长远谋略的意思。

全句意思是:「朝中官员见识浅陋,目光短浅,未能有长远的谋略。」

4. 何以战?

这句是倒装句,应理解为「以何战?」

全句意思是:「(庄公你)以为凭甚么可以与齐国一战呢?」5. 衣食所安,弗敢专也,必以分人

「安」,安身之意,指用以生活的意思。

「弗」,不的意思。

「专」,独享的意思。

全句意思是:「日常生活所需(衣食所安),不会独享,必定与朝中大臣分享。」

6. 小惠未徧,民弗从也

「小惠」,小小的恩惠的意思。

「徧」,遍及的意思。

「从」,跟从的意思。

-全句意思是:「这些只是小小的恩惠,并未能遍及普通的百姓,人民百姓是不会依从你的。」7. 牺牲玉帛,弗敢加也,必以信

「牺牲」,指祭祀时候用的牛羊等畜牲。

「玉帛」,指祭祀时候用的玉器和丝织品。

「加」,夸大,虚构的意思。

「信」,信实,诚恳的意思。

全句意思是:「日常祭祀时候必定诚恳信实,所用的祭品绝不会夸大虚报,必得到神明庇佑。」

8. 小信未孚,神弗福也

「小信」,小小信实的意思。

「孚」,令人相信的意思。

「福」,保佑的意思。

全句意思是:「这些只是小小的信实,并未能使神明相信,神明是不会因此而保佑你的。」小信未孚。

孚:金文作 ,小篆作 ,是孵的本字。《说文》:“卵孚也。” 朱俊声《通训定声》:“鸟抱恒以爪,反覆其卵.”又说:“鸟之孚卵皆如其期, 不失信也。”故引申有“信”义。

深孚众望;名孚众望9. 小大之狱,虽不能察,必以情

「狱」,诉讼案件的意思。

「察」,仔细查察的意思。

「情」,依实情处理的意思。

全句意思是:「不论大小的诉讼案件,我虽不能一一查察,但也必定据实情公平处理。」

10. 忠之属也,可以一战

「忠」,尽忠、尽心的意思。

「属」,一类的意思。

全句意思是:「你能够这样做,是尽心的表现,(人民必定会支持你),你可以凭这点去与齐国一战!」鲁庄公十年,齐国派军队来攻打我们鲁国。鲁庄公即将迎战。曹刿请求庄公接见。他的同乡说:“当官的人会谋划这件事的,你又为何要参与进去呢?”曹刿说:“当官的人目光短浅,不能深谋远虑。”于是就入朝觐见。

曹刿问:“大王您凭什么来作战?”庄公说:“衣服食物这些养身的东西,我从不敢独自享有,一定会拿来分给大家。”曹刿说:“小恩小惠不能普及,人民不会跟从你的。”庄公说:“用来祭神的牛、羊、猪、丝织品等的数目从不敢虚报,对神一定说实话。”曹刿说:“这只是小信用,不能被人神所信服,神是不会赐福给你的。”庄公说:“大的或小的案件,即使不能一一查清,也会按照实情来判断。”曹刿说:“这是尽了本职的一类事情,可以凭此来作战,如果作战,请允许我跟随着去。”第一段:

齐军伐鲁,鲁庄公准备迎战,曹刿主动请求面见庄公。

曹刿与庄公讨论作战所凭借的条件:民心的归向。战于长勺

「长勺」,鲁国的地方。

全句意思是:「(鲁国与齐国)于长勺开战。」

公将鼓之

「鼓」,击鼓指示进攻的意思。

全句意思是:「(战争一开始)鲁庄公打算击鼓命令军队展开进攻。」词句解说词句解说 齐人三鼓

全句意思是:「齐国军队已经进攻三次。」

齐师败绩

「败绩」,「绩」,功劳、效用的意思;「败」,失败、无效的意思。

全句意思是:「齐国的军队大败。」 公将驰之

「驰」,驱车追赶的意思;「之」,指齐军。

全句意思是:「鲁庄公想驱车追赶齐军。」

下视其辙

「辙」,车轮痕迹的意思。

全句意思是:「(曹刿)下车察看齐国军队车轮留下的痕迹。」

登轼而望之

「轼」,车前的扶手、 「之」,指齐军。

全句意思是:「(曹刿)登上车前的扶手察看(齐军的情况)。」 遂逐齐师

「遂」,于是的意思;

「逐」,驱逐的意思。

全句意思是:「于是将齐国军队驱走。」第二段:庄公与他同坐一辆战车,在长勺摆开了阵势。庄公将要击鼓命令进军,曹刿说:“还不行。”齐国的军队三次击鼓命令军队出击,曹刿说:“现在可以了。”齐国的军队大败。庄公将要驱车追赶齐军,曹刿说:“还不行。”他下车观察齐军战车的车轮滚过地面留下的痕迹,又登上车子前面的横木向远处眺望,说:“可以追击了。”于是庄公下令追击齐军。

曹刿运用适当的战术,辅助庄公击退齐军。既克

「既」,已经的意思。

「克」,战胜的意思。

全句意思是:「把齐国军队击败之后。」

夫战,勇气也

「夫」,语气助词,无意思,读作「扶」。

全句意思是:「作战讲求的是军队的士气。」一鼓作气,再而衰,三而竭

「作气」,激发士气的意思。

「衰」,衰竭,低落的意思。

「竭」,耗尽的意思。

全句意思是:「(军队的士气)第一次击鼓被激发起来,勇猛非常;再次击鼓时,士气开始衰减;到第三次击鼓时,士卒的勇气已经竭尽。 」彼竭我盈,故克之

「彼」,他(对方敌军)的意思;「我」,我军

「竭」,竭尽的意思;「盈」,充满的意思。

全句意思是:「(第三次击鼓后)敌方军队的士气已竭尽,而我军士气旺盛,因此我军能够打败他们。 」

夫大国,难测也,惧有伏焉

「大国」,指齐国。

「难测」,很难测度的意思

「伏」,埋伏的意思。

全句意思是:「(齐国)这样的大国是很难测度的,我担心(他们退兵)是诈败,暗埋伏兵。 」吾视其辙乱,望其旗靡,故逐之

「辙乱」,车轮痕迹混乱一片的意思。

「靡」,倒下的意思;「旗靡」,指军旗全倒下。

全句意思是:「我看见他们(齐军)撤退后车轮的痕迹一片混乱,旗帜全倒下来,(肯定他们是真的退兵了),故此放心追赶他们。 」第三段已经战胜了,庄公问他原因。曹刿说:“作战,靠的是勇气。第一次击鼓能振作士气,第二次士气就衰弱了,到了第三次士气就衰竭了。齐军士气衰竭,我军士气正旺盛,所以我们战胜了他们。他们是大国,很难推测他们,恐怕他们有埋伏。我见他们的车轮印很乱,旗子也倒下了,所以才下令追逐他们。”

曹刿向庄公分析作战的策略。原文对译课文全释十年春, 齐师伐我。

(鲁庄公)十年的春天,齐国军队攻打我(鲁)国。

公将战。 曹刿请见。 其乡人曰:

庄公将要迎战。曹刿请求拜见(庄公)。他的乡亲们说:

“肉食者谋之, 又何间焉?”

“那些吃大肉的大官们会商量这件事的,你为何去参与呢?”

刿曰:“肉食者鄙, 未能远谋。”

曹刿说:“那些吃大肉的大官们目光短浅,不能深谋远虑。”

乃入见。(曹刿)就进宫拜见(庄公)。课文全释问:“何以战?” 公曰:“衣食所

曹刿问:“您凭借什么作战?”庄公说:“穿得吃得这样一些

安, 弗敢专也, 必以分人。”

养生的东西,不敢独自享用,一定把它分给别人(臣子)。”

对曰:“小惠未徧,

曹刿应答说:“这种小恩小惠并没有普及到全体百姓身上,

民弗从也。” 公曰:“牺牲

他们不会跟从(您去拼命作战的)。”庄公说:“祭祀用的

玉帛,弗敢加也,必以信。”

祭品,不敢虚报,总是很诚实(有多少说多少)。”课文全释对曰:“小信未孚,

曹刿应答说:“小处守信用,还不能(受到神灵的充分)

神弗福也。” 公曰: “

信任。神灵是不会保佑(您打胜仗)。”庄公说: “

“小大之狱, 虽不能察, 必

大大小小的案件,(我)虽不能一一明察,但一定按

以情。” 对曰:“忠之

实情(来审理)。”曹刿应答说:“(这是)忠于职守

属也。

(尽心尽力为人民办好事)的一类(事情),课文全释可以一战。 战则请

可以凭借(这个条件)打一仗。(如果)打仗,请允许我

从。” 公与之乘。 战于

跟着去。”鲁庄公和他共乘一辆战车。齐鲁两国的军队在

长勺。 公将鼓之。 刿曰:“

长勺开战。鲁庄公将要下令击鼓(进军)。曹刿说:“

未可。” 齐人三鼓。 刿曰:“可矣。”

还不行。”齐国军队击了三次鼓。曹刿说:“可以(击鼓

齐师败绩。 公将驰之。

进攻)了。”齐国军队大败。庄公准备驱车追赶。课文全释刿曰:“未可。” 下视其辙,

曹刿说:“还不行。”他下车查看了齐军战车留下的痕迹,

登轼而望之, 曰:“可矣。”

又登上车前的横木眺望敌情,然后说:“可以追赶了。”

遂逐齐师。 既克, 公问

(庄公)就(命令鲁军)追击齐军。已经战胜,庄公问

其故。 对曰:“

曹刿(那样指挥军队)的原因。曹刿回答说:“

夫战, 勇气也。

作战, (是靠)敢作敢为毫不畏惧的气概。课文全释一鼓作气, 再而

第一次击鼓时士气振作起来 ,第二次击鼓的时候,

衰, 三而竭。

他们的士气衰减了,到第三次击鼓时他们的士气耗尽了。

彼竭我盈, 故克之。

敌人士气耗尽而我军士气高涨,因此战胜了他们。

夫大国,难测也,惧有伏焉。

(齐国这样的)大国,很难预料,(我)害怕他们有埋伏。

吾视其辙乱,望其旗靡,

我看到齐军战车轮迹混乱,又远远望见齐军战旗倒下,课文全释故逐之。”

(知道他们是真的败了)所以这时才追击他们。

同课章节目录

- 第一单元 比较与辨微

- 一 威尼斯商人(节选)

- 二* 江村小景

- 三* 一厘米

- 四 泰坦尼克号(节选)

- 诵读欣赏 文笔精华(九)

- 写作 把好文章的“舵”

- 第二单元 迅速捕捉阅读信息

- 五 藤野先生

- 六 生命与和平相爱

- 七* 热爱生命

- 八 贝多芬传(节选)

- 诵读欣赏 文笔精华(十)

- 写作 文贵立意 提炼主题

- 第三单元 入境始与亲

- 九 诸子论“和”

- 十 音乐的和谐之美

- 十一 生态系统和生态平衡(节选)

- 十二* 湖 树 山

- 诵读欣赏 文笔精华(十一)

- 写作 学会分析 言之有理

- 语文实践活动(师生自主设计)

- 第四单元 疑为学之始

- 十三 送行

- 十四* 给巴特勒的信

- 十五* 台阶

- 十六 呼兰河传(节选)

- 诵读欣赏 文笔精华(十二)

- 写作 论据充分 持之有故

- 名著推荐与阅读 《朝花夕拾》

- 第五单元 知人论世读经典

- 十七 曹刿论战

- 十八 邹忌讽齐王纳谏

- 十九 《孟子》三则

- 二十 出师表

- 二十一 小石潭记

- 二十二 茅屋为秋风所破歌

- 二十三 记承天寺夜游

- 诵读欣赏 诗词曲三首

- 写作 反复推敲 修饰语言

- 专题 我心中的语文

- 第六单元 横看成岭侧成峰

- 二十四 雪

- 《雪》四人谈

- 二十五 读《雪》需要联想

- 二十六 灵魂的柔软和坚硬

- 二十七 简洁精纯的《雪》

- 二十八 《雪》的独特之处

- 诵读欣赏 文笔精华(十三)

- 写作 风头 豹尾

- 修改文章专题训练