(特别免费资料)辽宁省锦州市08-09学年高一下学期期末考试(历史)

文档属性

| 名称 | (特别免费资料)辽宁省锦州市08-09学年高一下学期期末考试(历史) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 34.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 岳麓版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2009-07-16 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

辽宁省锦州市08-09学年高一下学期期末考试

历 史 试 卷

注意事项:

1、本试卷备有答题卡,请在答题卡上作答,否则无效。

2、本卷分第Ⅰ卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题),考试时间90分钟,满分100分。

第Ⅰ卷(选择题)

一、选择题(本大题有30小题,每题2分,共60分.每题所列的四个选项中只有一个选项符合题目要求)。

1.在中国古代,铁农具逐渐代替石制、骨制等笨重易损的农具是在

A.商和西周时期

B.春秋战国时期

C.西汉时期

D.隋唐朝时期

2.自宋代开始,租佃经营成为仅次于自耕农形式的重要经营方式。造成这种局面的主要原因是

A.农民乐于接受这种经营方式

B.土地兼并造成大量失去土地的农民

C.封建人身依附关系的彻底废除

D.商品经济的发展 ( http: / / www. / )

3、司马迁根据汉代经济分布特点将全国划分为四大经济区,除山东、山西外还有

A江南、塞外 B江东、龙门碣石以北

C江南、龙门碣石以北 D江南、长城以南

4、我国古代从何时获得“丝国”称号

A西周 B春秋 C战国 D汉代 ( http: / / www. / )

5、私营手工业在诸多行业中已超过官营手工业,并占据了主导地位是在

A宋朝 B明朝 C元朝 D清朝

6、明朝中后期,出现江南农村人口“昔日逐末之人尚少,今去农而改工商者三倍于前”的现象。这说明

A资本主义萌芽出现 B社会贫富分化加剧 C自然经济解体 D商品经济相对发达

7、据《东京梦华录》等记载,宋代都城多见“当街列床凳,堆垛冰雪”出售凉食和专向客商出租铺席宅舍等现象。这反映了

A.生活习俗改变 B.经商方式不受限制

C.官府鼓励经商 D.城市商业功能增强

8、据资料统计:在明后期至清前期200余年间,世界白银产量的一半流入中国,中国是当时世界经济和贸易的中心区域之一然而当时中国却没有出现强大的扫荡旧经济基础的革命性变化。其主要原因在于 ( http: / / www. / )

A自然经济的抵制和封建专制统治的阻碍 B大河流域的农耕文明不适于工商业发展

C鸦片大量流入导致中国白银大量外流 D英国工业革命后对中国进行商品输出

9.16世纪一位外交官说,在对东方的探险中,“宗教提供借口,而黄金提供动机”。这反映了当时

A.寻找黄金是为了传播基督教

B.输出黄金是殖民扩张的重要方式

C.黄金是推行外交政策的唯一手段

D.追求黄金是新航路开辟的推动力之一

10、随着新航路的开辟,最先走上殖民扩张道路的两个国家分别是w.w.w.k.s.5.u.c.o.m

A荷兰 英国 B葡萄牙 西班牙 C英国 法国 D俄罗斯 美国

11、徐刚在《世纪末的忧思》中说:“英国是蒸汽机的故乡,……可是煤烟带给英国的灾难是将房屋、树木、雕塑、桥梁一切熏成黑色,就连泰晤士河也不例外。……伦敦的烟雾中毒事件也是开世界纪录之先……”在蒸汽时代的英国,除了出现这些现象之外,还可能出现的现象是

①到处汽笛喧嚣,马达轰鸣,噪声烦人 ②国内市场繁荣,商品丰富

③城市劳动力经常性过剩,工人大量失业 ④人们生活节奏加快w.w.w.k.s.5.u.c.o.m

⑤贫富悬殊扩大,社会主义思想流行

A①②③④ B①②④⑤ C②③④⑤ D ①③④⑤

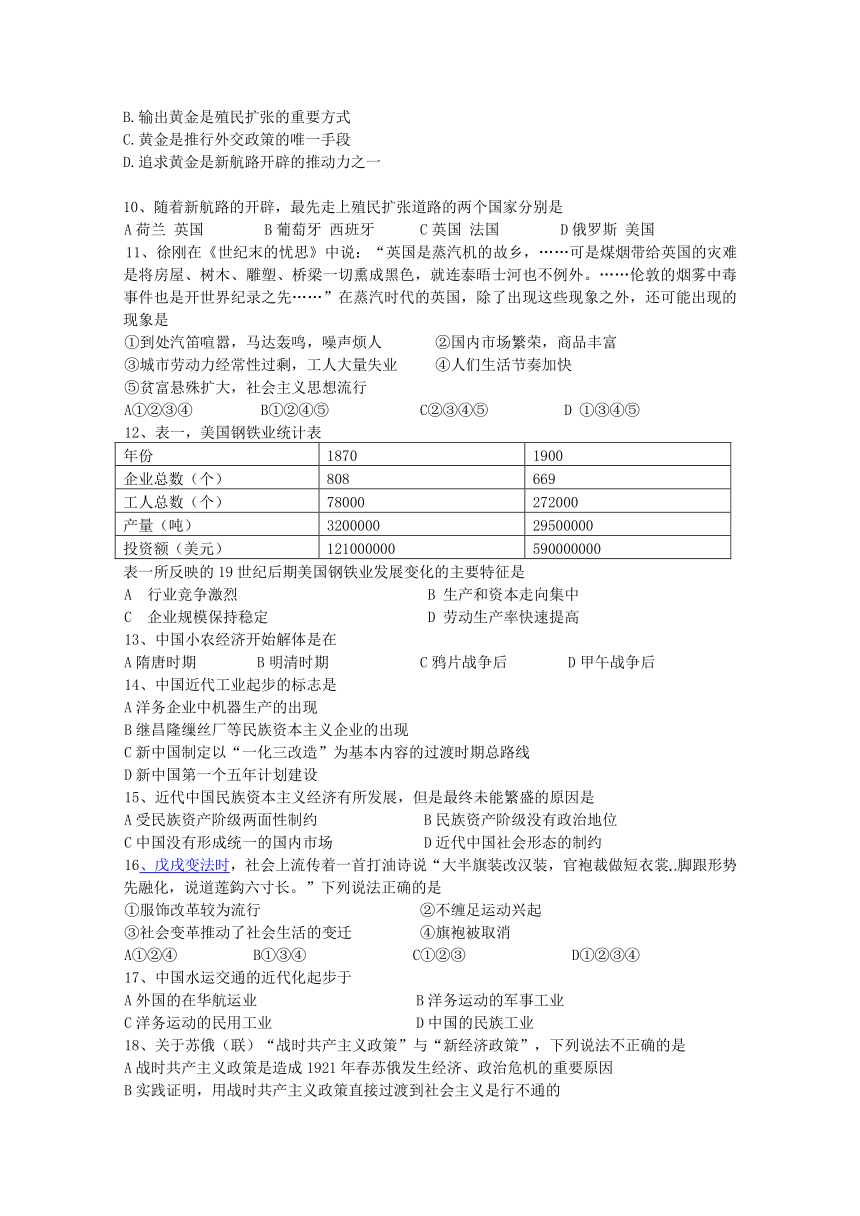

12、表一,美国钢铁业统计表

年份 1870 1900

企业总数(个) 808 669

工人总数(个) 78000 272000

产量(吨) 3200000 29500000

投资额(美元) 121000000 590000000

表一所反映的19世纪后期美国钢铁业发展变化的主要特征是

A 行业竞争激烈 B 生产和资本走向集中

C 企业规模保持稳定 D 劳动生产率快速提高

13、中国小农经济开始解体是在

A隋唐时期 B明清时期 C鸦片战争后 D甲午战争后

14、中国近代工业起步的标志是

A洋务企业中机器生产的出现

B继昌隆缫丝厂等民族资本主义企业的出现

C新中国制定以“一化三改造”为基本内容的过渡时期总路线

D新中国第一个五年计划建设

15、近代中国民族资本主义经济有所发展,但是最终未能繁盛的原因是

A受民族资产阶级两面性制约 B民族资产阶级没有政治地位

C中国没有形成统一的国内市场 D近代中国社会形态的制约

16、戊戌变法时 ( http: / / www. / ),社会上流传着一首打油诗说“大半旗装改汉装,官袍裁做短衣裳脚跟形势先融化,说道莲鈎六寸长。”下列说法正确的是

①服饰改革较为流行 ②不缠足运动兴起

③社会变革推动了社会生活的变迁 ④旗袍被取消

A①②④ B①③④ C①②③ D①②③④

17、中国水运交通的近代化起步于

A外国的在华航运业 B洋务运动的军事工业

C洋务运动的民用工业 D中国的民族工业

18、关于苏俄(联)“战时共产主义政策”与“新经济政策”,下列说法不正确的是

A战时共产主义政策是造成1921年春苏俄发生经济、政治危机的重要原因

B实践证明,用战时共产主义政策直接过渡到社会主义是行不通的

C农业集体化方针确立后,新经济政策被逐渐取消

D新经济政策的核心内容是实行余粮收集制,取消一切商品贸易

19、1929年美国发生的经济危机很快波及全世界,这主要是因为

A世界市场的作用 B资本主义在全球占据优势

C美国是头号资本主义大国 D经济规律在起作用

20、20世纪五、六十年代,发达国家进入“黄金时代”的主要原因是

A生产力发展的推动 B国家对生产关系的一系列改良和调整

C国内环境安定,工人运动处于低潮 D国际环境相对稳定,各国致力于本国经济的发展

21、苏联解体,而中国则走上了建设有中国特色社会主义道路,这表明

①在不发达国家走社会主义道路行不通 ②斯大林模式的失败

③社会主义改革必须坚持正确的理论指导 ④社会主义阶段必须大力发展社会生产力

A①② B③④ C①③④ D②③④

22.“脚踏黄河水倒流,搬来泰山作枕头;决心苦战十五年,赶上英国不发愁。”这首民歌创作的时代背景是

A.新中国成立之初,恢复与发展国民经济时期

B.1953年,中共中央决定推进手工业合作社运动

C.“大跃进”运动

D.“文化大革命”时期

23、下面是湖北天门县一农民家1974年、1980年贴的两幅春联:1974年:过年只有两斤米,压岁并无一分钱。横批:我也过年。1980年:过年储米十余担,压岁存款上千元。横批:欢度春节出现这种显著变化的主要原因是

A农民重新获得了土地所有权 B人民公社制的推行

C “调整、巩固、充实、提高”方针的提出 D农村经济体制改革

24、我国20世纪90年代改革开放的重点和标志是

A深圳珠海的大发展 B海南建省 C上海浦东的开发 D西部的开发

25、20多年的改革开放对中国社会的巨大影响包括

①我国GDP居世界第六位,在发展中国家中位列第一

②城镇化进程加快,中小城镇迅速发展

③中国步入互联网时代

④人们的生活水平和消费观念发生巨变

A①②③④ B①③④ C②③④ D①②④

26、与近代相比,第二次世界大战后的资本主义世界经济体系的不同之处是

A发达国家居于主导地位 B建立起制度性协调机制

C实现了自由贸易 D欧美与其他地区差距悬殊

27、1991年《欧洲联盟条约》、1992年《马斯特里赫特条约》和1993年《哥本哈根协议》的签订表明,欧洲共同体将发展成为一个拥有共同的货币、外交和安全政策与防务的欧洲联盟。欧盟的建立有利于构建

A区域统一的世界 B多元并存的世界

C欧洲协作的世界 D欧俄均衡的世界

28、下列经济区域合作组织中,包括成员国最多的是

A东盟 B北美自由贸易区 C亚太经合组织 D欧共体

29、当代经济区域集团化和经济全球化趋势迅速加强的根本原因是

A两级政治格局的解体 B各国经济发展的排他性

C联合国职能的加强 D生产力和社会分工的发展

30、在经济全球化中,各国之间的距离被“拉近”,世界变得越来越“小”。这种感觉直接源于

A各国之间经济上的亲密合作 B交通和通讯技术的日新月异

C各国生产和销售都连成一体 D东西方文化相互交流和影响

第Ⅱ卷(非选择题)

二、非选择题(本大题有4小题,共40分)

31.( 分)阅读下列材料:

材料一 徐州古丰县,有村曰朱陈。去县百余里,桑麻青芬氲。机梭声札札,牛驴走纷纭。女汲涧中水,男采山上薪。县远官事少,山深人俗淳。有财不行商,有丁不入军。家家守村业,头白不出门。……——白居易《朱陈村》

材料二 清政府对工商业实行重税政策,全国各地税关税卡林立,“关津有过路之税,镇集有落地之税”,商人有时“且贩自东市,既已纳课,货于西市,又复重征”,再加上官吏勒索舞弊,“以致商人裹足不前”。这对商品流通造成了极大的障碍。清政府对手工业产品实行违反价值规律的限价收购的做法,不仅见于云南铜矿,在四川、广西、湖南等省的铜矿中、在贵州的水银矿、铅矿中都有类似的情况存在。封建政权以超经济强制的手段对民间手工业进行直接掠夺,窒息了这些手工业部门的生机,商人宁愿求田问舍,将资金转向土地而不愿投入产业。

——白寿彝《中国通史》

材料三 世儒不察,以工商为末,妄议抑之。夫工固圣王之欲来,商又使其愿出于途者(指流通),盖皆本者。

——黄宗羲《明夷待访录》

请回答:

①材料一反映了古代中国农业经济的什么特点 (3分)

②依据材料二归纳清政府是如何压制工商业发展的,并分析其影响。(6分)

③材料三中黄宗羲提出了怎样的观点 (1分)分析其产生的时代背景。(3分)

32.社会主义国家在经济建设中,既有成功的经验,也有经历曲折的教训,阅读下列材料:

材料一 斯大林只看到成绩,看不到问题,在实现工业化使苏联国力增长后,尤其在卫国战争中取得胜利后,更在胜利面前变得骄傲起来,而使他执政下形成的苏联模式更加僵化……斯大林的执政年代是胜利和悲剧、苏联人民的英雄业绩和蒙受的巨大苦难交织在一起的时期。

——摘自宫达非《苏联剧变新探》

材料二 十一届三中全会以来,我们党认真总结以往在所有制问题上的经验教训,制定以公有制为主体、多种经济成分共同发展的方针,逐步消除所有制结构不合理对生产力的羁绊,出现了公有制实现形式多样化和多种经济成分共同发展的局面。

——摘自江泽民在中国共产党第十五次全国代表大会上的报告

材料三计划经济不等于社会主义,资本主义也有计划;市场经济不等于资本主义,社会主义也有市场。计划和市场都是经济手段。……三十几年的经验教训告诉我们,关起门来搞建设是不行的,发展不起来。

——摘编自《邓小平文选》

请回答:

(1)根据材料一并结合所学知识,分析斯大林时期苏联在经济建设中取得的成就和暴露出的弊端。

(2)根据材料二、三分析,十一届三中全会后,我国在经济建设方面与此前相比,发生了哪些重要转变?(3分)

33、制度创新是社会发展的重要推动力。阅读下列材料并回答问题。

材料一 我们美国正在打一场伟大而成功的战争。这不仅是一种反对匮乏、贫穷与经济不景气的战争,而且是一种争取民主政治生存的战争。我们正为挽救一种伟大而珍贵的政府形式而战;既是为我们自己,也是为全世界。

——富兰克林·罗斯福

材料二 这个国家需要进行大胆的、坚持不懈的试验,如果试验失败,就再试行一种办法,最重要的是要进行试验。

——富兰克林·罗斯福

材料三 改革开放胆子要大一些,要敢于试验,不能像小脚女人一样。看准了的,就大胆地试,大胆地闯。深圳的重要经验就是敢闯。没用一点闯的精神,没用一点“冒”的精神,没用一股气呀、劲呀,就走不出一条好路,走不出一条新路,就干不出新的事业。

——1992年邓小平在深圳的谈话

请回答:

(1)材料一中罗斯福所说的“伟大而成功的战争”是指什么?概括指出罗斯福进行这场“战争”的主要目的。(4分)

(2)根据材料一、三,结合所学知识,概括美、中两国改革背景的相似之处。(2分)

(3)根据材料并结合所学知识,简要谈谈罗斯福和邓小平是如何领导本国人民“闯”出新的发展道路的。(10分)

34、第二次世界大战结束以来,世界经济发展的趋势是经济的全球化和与之相伴的区域集团化。

请回答:

在全球化的进程中,资本主义世界经济体系确立,请问支撑这一体系的三大支柱是什么?(3分)

20世纪90年代以来,经济全球化加快的原因有哪些?(4分)

当今世界正逐渐形成一个欧美亚三足鼎立的世界经济格局。请指出其表现。(4分)

辽宁省锦州市08-09学年高一下学期期末考试

历史参考答案及评分标准

一、选择题(本大题有30小题,每题2分,共60分.每题所列的四个选项中只有一个选项符合题目要求。)

题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

答案 B B C D B D D A D B B B C A D

题号 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

答案 C C D A B D C D C A B B C D B

31.(9分)

①特点:“男耕女织”式的经营方式(自耕农经营模式)(1分)

②压制:对工商业实行重税政策,全国各地税关税卡林立;官吏勒索舞弊;对手工业产品限价收购;对民间手工业进行直接掠夺。(归纳出三点即可,3分)

影响:阻碍手工业的扩大再生产;强化自然经济,使中国落后于世界潮流。(2分)

③工商皆本。(1分)背景:明清时期工商业进一步发展,但仍然受到了重农抑商等政策的束缚。(2分)

32、(10分)

(1)成就:形成比较齐全的工业体系,基本实现工业化;工业生产总值跃居欧洲第一位、世界第二位;为战胜德国法西斯奠定了物质基础。(3分)

弊端:片面发展重工业,使农业和轻工业长期处于落后状态;忽视消费品生产,使人民生活水平提高缓慢;导致农民生产积极性不高;地方和企业积极性受到压抑,阻碍苏联经济发展。(4分)

(2)转变:从单一的公有制变为公有制为主的多种所有制结构;

从高度集中的计划经济体制变为社会主义市场经济体制;

从关起门来搞建设到对外开放,积极参与国际竞争。(3分)

33、(12分)

(1)“战争”指的是新政。目的:稳定资本主义制度。(2分)

(2)相似之处:均面临发展困境。美国当时出现了空前的经济危机。改革前的中国计划经济体制过于僵化,经济发展举步维艰。(2分)

(3)罗斯福采取了新政措施:如整顿财政金融、调整工业生产、调节农业生产、实行社会救济和以工代赈(4分)

邓小平领导中国人民进行改革,在农村实行家庭联产承包责任制;在城市对国有企业的进行改革;对外开放,建立经济特区;逐步确立社会主义市场经济体制。(4分)

34、(9分)

(1)支柱:国际货币基金组织、世界银行、关贸总协定。(3分)

(2)原因:科学技术的进步和生产力的发展是物质基础和根本推动力;

新型交通和通讯方式的发展为经济全球化提供了技术手段;

两极格局的结束消除政治障碍。

国际贸易迅速发展,范围扩大。(4分)

(3)表现:欧盟、北美自由贸易区、东盟、亚太经合组织的成立。(列举两例即可 ,2分)

历 史 试 卷

注意事项:

1、本试卷备有答题卡,请在答题卡上作答,否则无效。

2、本卷分第Ⅰ卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题),考试时间90分钟,满分100分。

第Ⅰ卷(选择题)

一、选择题(本大题有30小题,每题2分,共60分.每题所列的四个选项中只有一个选项符合题目要求)。

1.在中国古代,铁农具逐渐代替石制、骨制等笨重易损的农具是在

A.商和西周时期

B.春秋战国时期

C.西汉时期

D.隋唐朝时期

2.自宋代开始,租佃经营成为仅次于自耕农形式的重要经营方式。造成这种局面的主要原因是

A.农民乐于接受这种经营方式

B.土地兼并造成大量失去土地的农民

C.封建人身依附关系的彻底废除

D.商品经济的发展 ( http: / / www. / )

3、司马迁根据汉代经济分布特点将全国划分为四大经济区,除山东、山西外还有

A江南、塞外 B江东、龙门碣石以北

C江南、龙门碣石以北 D江南、长城以南

4、我国古代从何时获得“丝国”称号

A西周 B春秋 C战国 D汉代 ( http: / / www. / )

5、私营手工业在诸多行业中已超过官营手工业,并占据了主导地位是在

A宋朝 B明朝 C元朝 D清朝

6、明朝中后期,出现江南农村人口“昔日逐末之人尚少,今去农而改工商者三倍于前”的现象。这说明

A资本主义萌芽出现 B社会贫富分化加剧 C自然经济解体 D商品经济相对发达

7、据《东京梦华录》等记载,宋代都城多见“当街列床凳,堆垛冰雪”出售凉食和专向客商出租铺席宅舍等现象。这反映了

A.生活习俗改变 B.经商方式不受限制

C.官府鼓励经商 D.城市商业功能增强

8、据资料统计:在明后期至清前期200余年间,世界白银产量的一半流入中国,中国是当时世界经济和贸易的中心区域之一然而当时中国却没有出现强大的扫荡旧经济基础的革命性变化。其主要原因在于 ( http: / / www. / )

A自然经济的抵制和封建专制统治的阻碍 B大河流域的农耕文明不适于工商业发展

C鸦片大量流入导致中国白银大量外流 D英国工业革命后对中国进行商品输出

9.16世纪一位外交官说,在对东方的探险中,“宗教提供借口,而黄金提供动机”。这反映了当时

A.寻找黄金是为了传播基督教

B.输出黄金是殖民扩张的重要方式

C.黄金是推行外交政策的唯一手段

D.追求黄金是新航路开辟的推动力之一

10、随着新航路的开辟,最先走上殖民扩张道路的两个国家分别是w.w.w.k.s.5.u.c.o.m

A荷兰 英国 B葡萄牙 西班牙 C英国 法国 D俄罗斯 美国

11、徐刚在《世纪末的忧思》中说:“英国是蒸汽机的故乡,……可是煤烟带给英国的灾难是将房屋、树木、雕塑、桥梁一切熏成黑色,就连泰晤士河也不例外。……伦敦的烟雾中毒事件也是开世界纪录之先……”在蒸汽时代的英国,除了出现这些现象之外,还可能出现的现象是

①到处汽笛喧嚣,马达轰鸣,噪声烦人 ②国内市场繁荣,商品丰富

③城市劳动力经常性过剩,工人大量失业 ④人们生活节奏加快w.w.w.k.s.5.u.c.o.m

⑤贫富悬殊扩大,社会主义思想流行

A①②③④ B①②④⑤ C②③④⑤ D ①③④⑤

12、表一,美国钢铁业统计表

年份 1870 1900

企业总数(个) 808 669

工人总数(个) 78000 272000

产量(吨) 3200000 29500000

投资额(美元) 121000000 590000000

表一所反映的19世纪后期美国钢铁业发展变化的主要特征是

A 行业竞争激烈 B 生产和资本走向集中

C 企业规模保持稳定 D 劳动生产率快速提高

13、中国小农经济开始解体是在

A隋唐时期 B明清时期 C鸦片战争后 D甲午战争后

14、中国近代工业起步的标志是

A洋务企业中机器生产的出现

B继昌隆缫丝厂等民族资本主义企业的出现

C新中国制定以“一化三改造”为基本内容的过渡时期总路线

D新中国第一个五年计划建设

15、近代中国民族资本主义经济有所发展,但是最终未能繁盛的原因是

A受民族资产阶级两面性制约 B民族资产阶级没有政治地位

C中国没有形成统一的国内市场 D近代中国社会形态的制约

16、戊戌变法时 ( http: / / www. / ),社会上流传着一首打油诗说“大半旗装改汉装,官袍裁做短衣裳脚跟形势先融化,说道莲鈎六寸长。”下列说法正确的是

①服饰改革较为流行 ②不缠足运动兴起

③社会变革推动了社会生活的变迁 ④旗袍被取消

A①②④ B①③④ C①②③ D①②③④

17、中国水运交通的近代化起步于

A外国的在华航运业 B洋务运动的军事工业

C洋务运动的民用工业 D中国的民族工业

18、关于苏俄(联)“战时共产主义政策”与“新经济政策”,下列说法不正确的是

A战时共产主义政策是造成1921年春苏俄发生经济、政治危机的重要原因

B实践证明,用战时共产主义政策直接过渡到社会主义是行不通的

C农业集体化方针确立后,新经济政策被逐渐取消

D新经济政策的核心内容是实行余粮收集制,取消一切商品贸易

19、1929年美国发生的经济危机很快波及全世界,这主要是因为

A世界市场的作用 B资本主义在全球占据优势

C美国是头号资本主义大国 D经济规律在起作用

20、20世纪五、六十年代,发达国家进入“黄金时代”的主要原因是

A生产力发展的推动 B国家对生产关系的一系列改良和调整

C国内环境安定,工人运动处于低潮 D国际环境相对稳定,各国致力于本国经济的发展

21、苏联解体,而中国则走上了建设有中国特色社会主义道路,这表明

①在不发达国家走社会主义道路行不通 ②斯大林模式的失败

③社会主义改革必须坚持正确的理论指导 ④社会主义阶段必须大力发展社会生产力

A①② B③④ C①③④ D②③④

22.“脚踏黄河水倒流,搬来泰山作枕头;决心苦战十五年,赶上英国不发愁。”这首民歌创作的时代背景是

A.新中国成立之初,恢复与发展国民经济时期

B.1953年,中共中央决定推进手工业合作社运动

C.“大跃进”运动

D.“文化大革命”时期

23、下面是湖北天门县一农民家1974年、1980年贴的两幅春联:1974年:过年只有两斤米,压岁并无一分钱。横批:我也过年。1980年:过年储米十余担,压岁存款上千元。横批:欢度春节出现这种显著变化的主要原因是

A农民重新获得了土地所有权 B人民公社制的推行

C “调整、巩固、充实、提高”方针的提出 D农村经济体制改革

24、我国20世纪90年代改革开放的重点和标志是

A深圳珠海的大发展 B海南建省 C上海浦东的开发 D西部的开发

25、20多年的改革开放对中国社会的巨大影响包括

①我国GDP居世界第六位,在发展中国家中位列第一

②城镇化进程加快,中小城镇迅速发展

③中国步入互联网时代

④人们的生活水平和消费观念发生巨变

A①②③④ B①③④ C②③④ D①②④

26、与近代相比,第二次世界大战后的资本主义世界经济体系的不同之处是

A发达国家居于主导地位 B建立起制度性协调机制

C实现了自由贸易 D欧美与其他地区差距悬殊

27、1991年《欧洲联盟条约》、1992年《马斯特里赫特条约》和1993年《哥本哈根协议》的签订表明,欧洲共同体将发展成为一个拥有共同的货币、外交和安全政策与防务的欧洲联盟。欧盟的建立有利于构建

A区域统一的世界 B多元并存的世界

C欧洲协作的世界 D欧俄均衡的世界

28、下列经济区域合作组织中,包括成员国最多的是

A东盟 B北美自由贸易区 C亚太经合组织 D欧共体

29、当代经济区域集团化和经济全球化趋势迅速加强的根本原因是

A两级政治格局的解体 B各国经济发展的排他性

C联合国职能的加强 D生产力和社会分工的发展

30、在经济全球化中,各国之间的距离被“拉近”,世界变得越来越“小”。这种感觉直接源于

A各国之间经济上的亲密合作 B交通和通讯技术的日新月异

C各国生产和销售都连成一体 D东西方文化相互交流和影响

第Ⅱ卷(非选择题)

二、非选择题(本大题有4小题,共40分)

31.( 分)阅读下列材料:

材料一 徐州古丰县,有村曰朱陈。去县百余里,桑麻青芬氲。机梭声札札,牛驴走纷纭。女汲涧中水,男采山上薪。县远官事少,山深人俗淳。有财不行商,有丁不入军。家家守村业,头白不出门。……——白居易《朱陈村》

材料二 清政府对工商业实行重税政策,全国各地税关税卡林立,“关津有过路之税,镇集有落地之税”,商人有时“且贩自东市,既已纳课,货于西市,又复重征”,再加上官吏勒索舞弊,“以致商人裹足不前”。这对商品流通造成了极大的障碍。清政府对手工业产品实行违反价值规律的限价收购的做法,不仅见于云南铜矿,在四川、广西、湖南等省的铜矿中、在贵州的水银矿、铅矿中都有类似的情况存在。封建政权以超经济强制的手段对民间手工业进行直接掠夺,窒息了这些手工业部门的生机,商人宁愿求田问舍,将资金转向土地而不愿投入产业。

——白寿彝《中国通史》

材料三 世儒不察,以工商为末,妄议抑之。夫工固圣王之欲来,商又使其愿出于途者(指流通),盖皆本者。

——黄宗羲《明夷待访录》

请回答:

①材料一反映了古代中国农业经济的什么特点 (3分)

②依据材料二归纳清政府是如何压制工商业发展的,并分析其影响。(6分)

③材料三中黄宗羲提出了怎样的观点 (1分)分析其产生的时代背景。(3分)

32.社会主义国家在经济建设中,既有成功的经验,也有经历曲折的教训,阅读下列材料:

材料一 斯大林只看到成绩,看不到问题,在实现工业化使苏联国力增长后,尤其在卫国战争中取得胜利后,更在胜利面前变得骄傲起来,而使他执政下形成的苏联模式更加僵化……斯大林的执政年代是胜利和悲剧、苏联人民的英雄业绩和蒙受的巨大苦难交织在一起的时期。

——摘自宫达非《苏联剧变新探》

材料二 十一届三中全会以来,我们党认真总结以往在所有制问题上的经验教训,制定以公有制为主体、多种经济成分共同发展的方针,逐步消除所有制结构不合理对生产力的羁绊,出现了公有制实现形式多样化和多种经济成分共同发展的局面。

——摘自江泽民在中国共产党第十五次全国代表大会上的报告

材料三计划经济不等于社会主义,资本主义也有计划;市场经济不等于资本主义,社会主义也有市场。计划和市场都是经济手段。……三十几年的经验教训告诉我们,关起门来搞建设是不行的,发展不起来。

——摘编自《邓小平文选》

请回答:

(1)根据材料一并结合所学知识,分析斯大林时期苏联在经济建设中取得的成就和暴露出的弊端。

(2)根据材料二、三分析,十一届三中全会后,我国在经济建设方面与此前相比,发生了哪些重要转变?(3分)

33、制度创新是社会发展的重要推动力。阅读下列材料并回答问题。

材料一 我们美国正在打一场伟大而成功的战争。这不仅是一种反对匮乏、贫穷与经济不景气的战争,而且是一种争取民主政治生存的战争。我们正为挽救一种伟大而珍贵的政府形式而战;既是为我们自己,也是为全世界。

——富兰克林·罗斯福

材料二 这个国家需要进行大胆的、坚持不懈的试验,如果试验失败,就再试行一种办法,最重要的是要进行试验。

——富兰克林·罗斯福

材料三 改革开放胆子要大一些,要敢于试验,不能像小脚女人一样。看准了的,就大胆地试,大胆地闯。深圳的重要经验就是敢闯。没用一点闯的精神,没用一点“冒”的精神,没用一股气呀、劲呀,就走不出一条好路,走不出一条新路,就干不出新的事业。

——1992年邓小平在深圳的谈话

请回答:

(1)材料一中罗斯福所说的“伟大而成功的战争”是指什么?概括指出罗斯福进行这场“战争”的主要目的。(4分)

(2)根据材料一、三,结合所学知识,概括美、中两国改革背景的相似之处。(2分)

(3)根据材料并结合所学知识,简要谈谈罗斯福和邓小平是如何领导本国人民“闯”出新的发展道路的。(10分)

34、第二次世界大战结束以来,世界经济发展的趋势是经济的全球化和与之相伴的区域集团化。

请回答:

在全球化的进程中,资本主义世界经济体系确立,请问支撑这一体系的三大支柱是什么?(3分)

20世纪90年代以来,经济全球化加快的原因有哪些?(4分)

当今世界正逐渐形成一个欧美亚三足鼎立的世界经济格局。请指出其表现。(4分)

辽宁省锦州市08-09学年高一下学期期末考试

历史参考答案及评分标准

一、选择题(本大题有30小题,每题2分,共60分.每题所列的四个选项中只有一个选项符合题目要求。)

题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

答案 B B C D B D D A D B B B C A D

题号 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

答案 C C D A B D C D C A B B C D B

31.(9分)

①特点:“男耕女织”式的经营方式(自耕农经营模式)(1分)

②压制:对工商业实行重税政策,全国各地税关税卡林立;官吏勒索舞弊;对手工业产品限价收购;对民间手工业进行直接掠夺。(归纳出三点即可,3分)

影响:阻碍手工业的扩大再生产;强化自然经济,使中国落后于世界潮流。(2分)

③工商皆本。(1分)背景:明清时期工商业进一步发展,但仍然受到了重农抑商等政策的束缚。(2分)

32、(10分)

(1)成就:形成比较齐全的工业体系,基本实现工业化;工业生产总值跃居欧洲第一位、世界第二位;为战胜德国法西斯奠定了物质基础。(3分)

弊端:片面发展重工业,使农业和轻工业长期处于落后状态;忽视消费品生产,使人民生活水平提高缓慢;导致农民生产积极性不高;地方和企业积极性受到压抑,阻碍苏联经济发展。(4分)

(2)转变:从单一的公有制变为公有制为主的多种所有制结构;

从高度集中的计划经济体制变为社会主义市场经济体制;

从关起门来搞建设到对外开放,积极参与国际竞争。(3分)

33、(12分)

(1)“战争”指的是新政。目的:稳定资本主义制度。(2分)

(2)相似之处:均面临发展困境。美国当时出现了空前的经济危机。改革前的中国计划经济体制过于僵化,经济发展举步维艰。(2分)

(3)罗斯福采取了新政措施:如整顿财政金融、调整工业生产、调节农业生产、实行社会救济和以工代赈(4分)

邓小平领导中国人民进行改革,在农村实行家庭联产承包责任制;在城市对国有企业的进行改革;对外开放,建立经济特区;逐步确立社会主义市场经济体制。(4分)

34、(9分)

(1)支柱:国际货币基金组织、世界银行、关贸总协定。(3分)

(2)原因:科学技术的进步和生产力的发展是物质基础和根本推动力;

新型交通和通讯方式的发展为经济全球化提供了技术手段;

两极格局的结束消除政治障碍。

国际贸易迅速发展,范围扩大。(4分)

(3)表现:欧盟、北美自由贸易区、东盟、亚太经合组织的成立。(列举两例即可 ,2分)

同课章节目录