历史:1.2《战国时期的百家争鸣》教案(岳麓版08版必修3)

文档属性

| 名称 | 历史:1.2《战国时期的百家争鸣》教案(岳麓版08版必修3) |

|

|

| 格式 | rar | ||

| 文件大小 | 24.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 岳麓版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2009-07-31 16:39:00 | ||

图片预览

文档简介

本资料来自于资源最齐全的21世纪教育网www.21cnjy.com

第一单元 中国古代思想和科技

第2课 战国时期的百家争鸣

教 案

教学目标:

1、 了解诸子百家的代表人物及其主要思想,能够区分各家的主张;了解百家争鸣局面形成的重要意义以及各家学说对后世的影响。

2、 通过了解各家主张的异同,培养学生分析比较问题的能力。

3、 使学生认识到我国古代思想文化的辉煌灿烂以及思想文化在争鸣和碰撞中不断发展的规律。

重点:孟子的仁政思想;庄子的思想及其影响;法家的思想;百家争鸣的历史意义。

难点:庄子的思想及其影响

新课导入:

春秋时期,诸侯争霸,战国时期,互相兼并。总之,春秋战国时期是国家由分裂趋向统一的时期,是一个历史的大变革时代。那么,具体的又在哪些方面发生了变化呢?这些变化导致意识形态领域出现了什么现象?

讨论:战国时期出现百家争鸣的历史原因?

a、社会大变革是百家争鸣出现的根本原因;

b、分裂的政局和社会变革时代,造成思想和言论的空前自由;

c、面对动荡的兼并局势,各国君主都想称霸争雄,所以竟相礼贤下士、廷揽人才。

(各国有权势的大臣都私家养士,培植学派。如:齐国孟尝君田文,赵国平原君赵胜,魏国信陵君魏无忌,楚国春申君黄歇,秦国文信候吕不韦。 战国诸子一个共同特点:理想主义。)

一、 孟子、荀子与儒家

孟子名轲。战国时期伟大的思想家,儒家的主要代表之一,对儒家学说进一步发展,被称为“亚圣”。“孟母三迁”、“孟母对织”等就是流传下来的关于孟子的故事,至今仍有教育意义。

1、主要思想

(1)仁政学说——孟子政治思想的核心

①主张尊王贱霸,实行王道之治

a、内容:要求统治者以仁爱之心对待人民,以德服人,争取民心

孟子首先明确提出“王”与“霸”的政治概念,他认为“以力服人”是霸道,“以德服人”是王道。儒家倡导王道政治,反对霸道政治。孟子曰:“以力服人者,非心服也,力不瞻也。以德服人者,心中悦而诚服也。”冯友兰指出:“盖王、霸,乃孟子政治理想中二种不同的政治。中国后来之政治哲学,皆将政治分为此二种。王者之一切制作设施,均系为民,故民皆悦而从之;霸者则唯以武力征服人强使从已。”王道政治就是仁政。所以孟子说:“以德行仁政者王。”孟子把孔子“仁”的学说发展为更系统的“仁政学说”。

b、影响:后来成为中国传统政治思想的理论基础

②重民——施行仁政的途径 (体现了孟子的民本思想)(补充民本与民主的差别)

孟子认为实行仁政,必须重民。土地、人民、政事是国家的三件宝物。在此基础上,孟子又提出“民为贵,社稷次之,君为轻”的主张。他指出:a 君可换而民不可换 b 民意取代天意决定君主的选择 c“诛一夫”非为“弑君” 者实际上是对旧时法律无法约束的封建君王本身进行了约束,肯定了在一定条件下以下犯上也是一种可行的选择。人民具有反抗压迫和奴役的权利和自由。只有真正做到“保民而王”才能真正利于不败之地。还认为“天命是人民意志的体现”顺从人民的意志就是敬天。

孟子的“民本”思想,对中国有着非常深远的影响。对封建统治者缓和阶级矛盾,维护统治的长治久安发挥了重要作用。但是,孟子的封建“仁政”、“民本”思想并不是以维护人民利益为出发点的,是封建统治的一种策略。

(2)性善论——仁政学说的理论基础

孟子主张人性本善说,他认为,人一生下来就有仁、义、礼、智等天赋道德意识,人的品质不是外加的,是与生俱来的。为何人有不善?由于外界事物的陷溺,没有对原来的善性进加以培养。

疑难解析:孟子提出人性本善的思想,其理由是人人都有“善端”,即恻隐之心,羞恶之心、恭敬之心、是非之心,这些是天生的仁、义、礼、知的根苗。性善学说虽然是唯心主义哲学思想,但孟子强调君王要善待人民,要制民之产,使民有恒产,又有恒心地安于生产生活的思想,在当时具有一定的进步意义。

(3)人的修养和义利观

孟子倡导“养浩然之气”。他强调先义后利、舍生取义。要求人们应具有“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈”的人格精神。

浩然之气是一种以仁义为基本内核的至大至刚而塞于天地之间的崇高精神境界。人若具有这种精神境界就不会被外在的威胁和物欲所左右。得志时能推其所好与天下百姓共享,不得志时也能笃守正道洁身自好。孟子提出了大丈夫的标准:富 贵 不 能 淫,贫 贱 不 能 移,威 武 不 能 屈 作为人最崇高的气节和精神力量,高于人的物质生命的价值,它的最高表现为舍生取义。舍生取义发展了孔子杀身成仁的思想,(鱼和熊掌的例子)就人生价值而言,“人之所欲有甚于生者,所恶有甚于死者”,生死不是人之为人的最高价值所在,它要受到基于本心而树立起来的人的气节的制约。

评述:“重义轻利”思想,对中华民族道德观念的形成有着巨大的影响。“重义”对今天的精神文明仍然有着重要的现实意义。(民族气节、大义凛然、士可杀不可辱)

2、孟子思想的影响

孟子学说是对孔子学说的继承和发展。孟子十分钦佩孔子,并以孔子的继承人自居,四处周游大力宣传儒家的治国理论,为儒家思想在战国中期的进一步发展作出了巨大贡献。唐代以后,《孟子》一书被当作经典,南宋朱熹将其列为“四书”(《大学》、《中庸》、《论语》、《孟子》)之一,孟子被称为“亚圣”,地位仅次于孔子,对传统文化产生了很大影响。

孟子名言

老 吾 老 以 及 人 之 老,幼 吾 幼 以 及 人 之 幼。 恻隐之心, 人皆有之。

天 将 降 大 任 于 斯 人 也 ,必 先 苦 其 心 志 ,劳 其 筋 骨 ,饿 其 体 肤 空 乏 其身 。 五 十 步 笑 百 步。 尽 信 书 不 如 无 书。

富 贵 不 能 淫,贫 贱 不 能 移,威 武 不 能 屈,此 之 谓 大 丈夫。

(二)荀子

1、主要思想

(1)天人关系理论:“天行有偿”“制天命而用之”

荀子认为“天”就是客观存在的自然界,自然界有其运行的规律,顺应规律,也就可以利用规律改造自然,使自然更好地为人类服务。天地万物的运动变化是受隐藏在事物背后的客观规律左右的,人类社会的一切变化不是出自天意而是由人自己决定的。一个人若能做到务农而节用,天不能使其贫困;营养充足又能参加适时的运动,天不能使其生病。与其慕其在天者,不如敬其在己者。(具有朴素的唯物主义思想)

(2)性恶论

“人之性,恶;其善者,伪也。”伪就是人为。凡是善的有价值的东西都是人努力的产物。人应当有社会关系和礼,因为只有他们才使人异于禽兽。人要有道德,并不是因为人无法避开他,而是因为人应当具备他。他认为人性生来就是恶的,但凭借后天教育可以使人由恶变善。

荀子主张“性恶论”的理由:荀子说:人饿了便喜吃,冷了便喜穿,疲劳了便喜休息;苦饭不愿吃,破衣不爱穿,辛苦的事不乐意干;爱听好听的声音,爱看好看的颜色。顺着这些天性,人就不会循规蹈矩,因此,人性本是恶的。

思维拓展:孟子和荀子同为儒家学派的代表人物,在人性善恶问题上为什么会得出截然不同的结论?

(3)礼法并治——继承儒家,吸收法家(政治主张)

继承儒家思想,认为治国应以礼教为主,同时也吸收法家思想,主张礼法并施,王霸兼用,但以王道为主。他认为,要实现王道必须先有霸道。荀子打破“儒者不入秦”的惯例,亲自到只讲霸道的秦国去考察。他当着泰王的面,赞扬秦的治安政绩和官吏的奉公守法。然后荀子劝其更上一层楼,实行王道,但秦王没有接受他的建议。

荀子对君民关系的认识:

荀子说:“君者,舟也;庶人者,水也。水则载舟,水亦覆舟。”这就是著名的“君舟民水”的观点,对后世的政治思想影响很大,为后来历代有见识的封建帝王所采纳,对封建时代“治世”局面的出现起了一定的促进作用。

2、荀子思想的影响

荀子思想杂取百家,与孔孟的思想并不完全一致。在很长时间里,荀子学说不为正统的儒家所重视,被视为儒家的异端。但作为战国时期百家思想的集大成者,荀子学说对中国哲学具有深远的影响。

(荀子的思想虽然杂取百家,但思想主体继承了儒家学说,所以历史上一直把荀子看作是儒家学派的重要代表人物之一。)

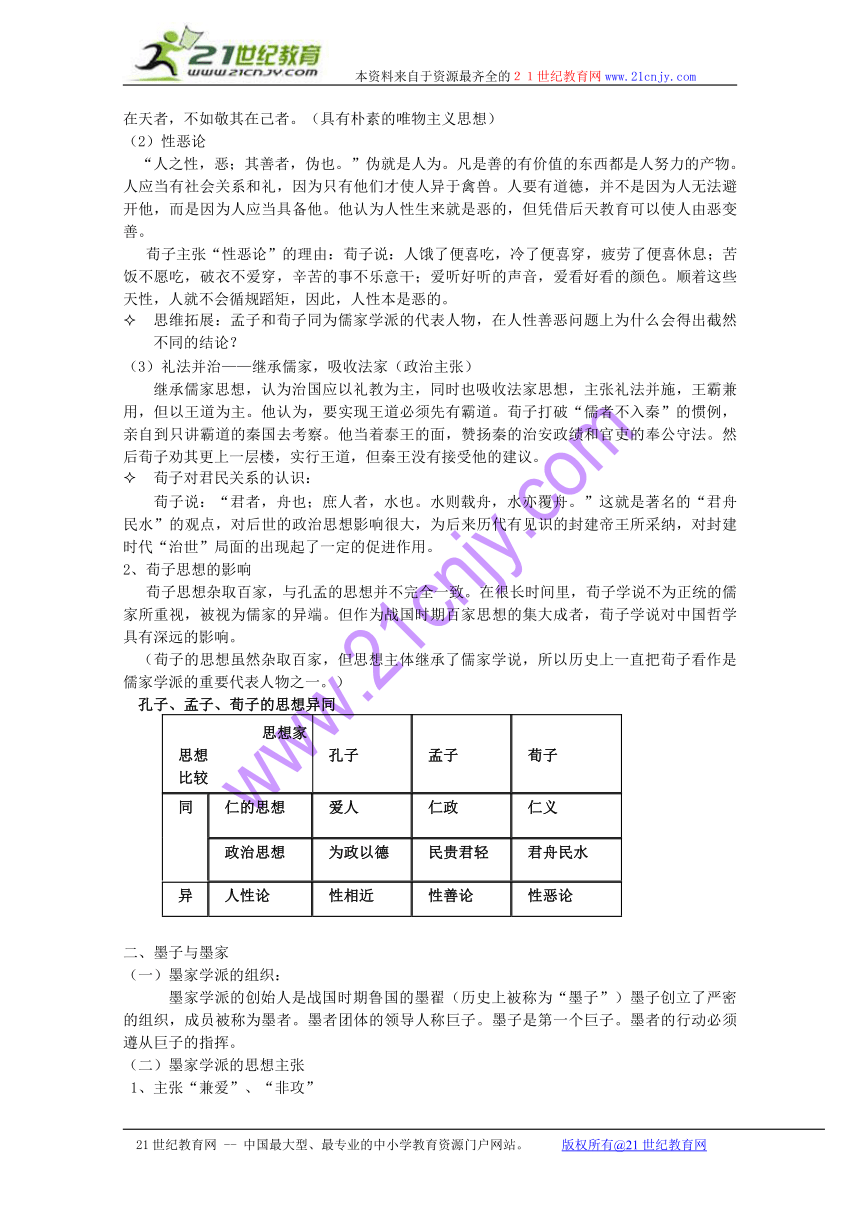

孔子、孟子、荀子的思想异同

思想家

思想比较 孔子 孟子 荀子

同 仁的思想 爱人 仁政 仁义

政治思想 为政以德 民贵君轻 君舟民水

异 人性论 性相近 性善论 性恶论

二、墨子与墨家

(一)墨家学派的组织:

墨家学派的创始人是战国时期鲁国的墨翟(历史上被称为“墨子”)墨子创立了严密的组织,成员被称为墨者。墨者团体的领导人称巨子。墨子是第一个巨子。墨者的行动必须遵从巨子的指挥。

(二)墨家学派的思想主张

1、主张“兼爱”、“非攻”

问:何为“兼爱”?与孔子的“仁”有何区别?

墨子把“兼爱”也称为“仁”,但与孔子所说的“仁”有很大的差别。孔子所说的仁是以血缘关系为基础的,是有等级差别的爱。“仁者,爱人,爱有等差。”而墨子主张的兼爱则是无等级差别的爱,不论“王公大人”还是普通“万民”,都不分轻重厚薄。

(注:“兼爱”是墨子哲学的中心概念。墨子主张的“兼爱”是普遍的无等级的爱,是爱一切人。)

墨子的“非攻”,就是反对不义的战争,主张各国和平共处。在当时的战争环境中,以墨子为首的墨者为宣传和平,四处奔波呼吁。

(2)尚力:强调生产劳动在社会生活中的地位。

尚贤:“故官无常贵,民无终贱,有能则举之,无能则下之。”

尚同:a 不分等级,举用贤才。“选天下之贤者,可立为天子。”

b 人们同上级长官同是非。“上之所是必皆是之,上之所非必皆非之。”“天下百姓皆上同与天子。”

(3)节用、节葬:反对统治者的铺张浪费。反对儒家的后葬和守孝三年。

3、墨子思想的地位

思考:a 墨家为何在战国一度成为显学?

(战国时期,奴隶制已走向瓦解,大量的小生产者应运而生,墨家学派反映了小生产者的要求,能够在小生产者中产生共鸣,在当时有着深厚的社会基础。)

b 为何战国以后不受人们重视了?

三、庄子与道家

1、庄子生平

庄子(约公元前369-约前286),名周,是战国中期宋国蒙地(今河南商丘市东北)人,大约生于公元前369年。庄子一生隐默无闻,却著述甚丰,作为道家思想的集大成者,他在中国哲学史、文学史以及各艺术领域都有极大的影响。老、庄与孔、孟共同构成了国民精神的源头。但是,庄子作为一个沉思默想、不求功名的隐士型思想家,他基本上没参加过任何重大的历史事件,所以,我们无法非常自信地为他写出一部线条清晰、先后承接的传记。据《庄子》记载 ,庄子住在贫民区 ,生活穷苦,靠打草鞋过活。有一次他向监河侯借粟,监河侯没有满足他的要求。还有一次,他穿着有补钉的布衣和破鞋去访问魏王,魏王问他何以如此潦倒,庄子说:“我是穷,不是潦倒,是所谓生不逢时。”他把自己比作落在荆棘丛里的猿猴,“处势不便,未足以逞其能也”。《史记》中记载,庄子曾在家乡做过管理漆园的小官,在职不久就归隐了。楚威王闻知以厚币礼聘,被庄子拒绝,在当时学者名人中,他和惠施经常往来,《庄子》书中有不少他和惠施进行讨论、争辩的故事。

庄周一生著书十余万言,书名《庄子》。这部文献的出现,标志着在战国时代,我国的哲学思想和文学语言,已经发展到玄远、高深的水平,是我国古代典籍中的瑰宝。因此,庄子不但是我国哲学史上一位著名的思想家,同时也是我国文学史上一位杰出的文学家。无论在哲学思想方面,还是文学语言方面,他都给予了我国历代的思想家和文学家以深刻的,巨大的影响,在我国思想吏、文学史上都有极重要的地位。

2、庄子的主要思想

(1)齐物论——相对主义的思想

“齐物”就是齐一万物。庄子认为,任何事物在本质上都是相同的,没有区别。

按照人的智性看来,善恶是非标准是客观存在。其实,这一套价值判断标准本来就是人自己创造的,而人却把它当成先天的存在,于是一套不经证明就拥有权威的价值系统就横亘在人们心里。儒者以人在现实社会的生存与幸福为理所当然的事,故而把人的内在理性与这一价值系统划上等号,符合这些价值的是真、善、美,违背的是伪、恶、丑。可是当庄子追问这一价值标准的来源,一直追寻到原初之思时,他就发现这只不过是人类自己在画地为牢、刻舟求剑。他认为世界上并没有一种绝对的价值,其实一切都是相对的存在。除了永恒的虚无是唯一的之外,一切都不是绝对的是或绝对的非。庄子认为,世界上没有是非、善恶、美丑的区分。他说:“有儒、墨之是非,以是其所非,而非其所是。”(《庄子集释》卷一下《齐物论》。)双方都自认为是,而说对方为非。即公说公有理,婆说婆有理。这样争论下去,是非永远没法搞清。如此,善恶也是如此。儒家认为厚葬是善,而墨家则认为薄葬是善。美丑也是这样,他说:“毛嫱、丽姬,人之所美也;鱼见之深入,鸟见之高飞,麋鹿见之决骤。”(《庄子集释》卷一下《齐物论》。)即毛嫱、丽姬是古代的美人,但是鱼儿见了她们,马上躲进深水里去,鸟儿见了她们马上高飞,麋鹿见了她们,马上就跑开了,并不认为她们美丽。

庄子夸大了事物的相对性,认为世间万事万物都是等值的,并没有什么不同,完全否定了事物有质的差别。因此,他认为:“天下莫大于秋毫之末,而太山为小;莫寿于殇子,而彭祖为夭。”(《庄子集释》卷一下《齐物论》。)在他看来,大和小、短命和长寿,没有区别。这样实际上就否定了客观世界的存在。但这种反常的话却打破了人们的时间观,进入了与天地同体的无时间境界,就不再有生死迟速,所以庄子用“庄周梦蝶”&“妻死鼓盆而歌”的故事,要求人们超越生死界限而得到达观。功名是人们梦寐以求的,但庄子却用“楚庙堂之神龟不如泥中拽尾之龟”&“梦中骷髅不愿返回人间”两个故事,教人对这些外在与生命的成功表示鄙夷。他希望用“齐万物,一死生”的思想,消解所有的理性与价值,使人们超越世俗,获得绝对的自然和自由。

既然庄子认为客观世界本来没有,所以认识就完全是主观的。他认为,“自其同者视之,万物皆一也。”(《庄子集释》卷二下《德充符》。)即如果从相同的观点去观察,则万物都相同。因此,他根本否认有判断是非的标准,否认检验真理的标准是社会实践。这样,他也就否认客观真理的存在。比如,他认为,居住问题就不存在客观标准,世上没有所谓“正处”:猴子在树上住,而人则认为危险;相反,人住在房子里舒适,但是把猴子放在房子里,就会感到不舒服。又如在味的问题上,根本没有什么“正味”。人吃蔬菜和肉羹。麋鹿吃草,而猫头鹰喜欢吃老鼠,谁知道什么是真正美好的味道呢 由于庄子否认客观真理的存在,因此,他认为人的认识正确与否,是不能判断的。

在庄子看来,人的认识能力和认识的可靠性都是值得怀疑的。就认识能力来说,他把人生 与认识都看成是梦幻,自以为有知的认识不过是一场大梦而已。他曾说:"吾生也有涯,而知也无涯。以有涯随无涯,殆已,已而为知者,殆而已矣。" 这就是说。生命是有限的,知识是无限的,用有限的生命去追求无限的知识只能是一场疲劳不堪结果。这实际上是取消知识,使人类回到原始状态。

庄子从相对主义的认识论出发,自然发展为怀疑论,甚至他对自己的存在也发生怀疑了。《庄子·齐物论》记载:“昔者庄周梦为胡蝶,栩栩然胡蝶也,自喻适志与!不知周也。俄然觉,则蘧然周也。不知周之梦为胡蝶与,胡蝶之梦为周与 ”(刘义典:《庄子补正》认为“自喻适志与!”五字“似是后人之注意入正文。)即庄子说他睡觉时做了一个梦,梦见他变成一只蝴蝶,他弄不清楚究竟是他做梦变成蝴蝶呢,还是蝴蝶做梦变成了庄子 庄子梦为蝴蝶的寓言,十分典型地说明庄子的不可知论和怀疑论。

相对主义:片面地夸大事物性质的相对性,抹煞其确定的规定性,取消事物之间的界限,从而根本否定事物的客观存在。

怀疑论: 对客观世界和客观真理是否存在、能否认识表示怀疑的哲学学说。

(2)“逍遥”的人生态度

a 定义:所谓“逍遥”就是对事物的变化采取一种旁观、超然的态度。

b 实现“逍遥”的方法:“无所恃”,不要受各种条件左右。

庄子认为,人生在世总是“未免乎累”,因为有才者要被社会强制征用,无才者又要被社会无情抛弃,在才与不才的缝隙中生活根本没有自由可言。人要自由最好就是摆脱周围的世界,如:是非、得失、祸福、生死等各种矛盾的困扰,以求得精神的安宁。所以庄子向往顺从自然的本性,驾驭六气的变化,在无限的时空中自由自在的往来,实现其逍遥游的理想。

逍遥游的前提是无恃,P9,但无条件的自由往往不太可能,故退而求其次,只要能做到逃避现实以求得心灵的安宁就可以了。所以庄子宁愿做一头在污泥里打滚而自得其乐的牛,也不愿为获千金和一国卿相之位而受羁绊。“终身不仕以快吾志”就是他的选择。“无恃”不仅是对外,也对内,即泯灭主体的意识活动而走向“无己”、“坐忘”。主体精神的丧失成了通向自由的必须条件。而自由本身就是一种在虚无悬想中与“道”合一的神秘精神体验。在这样的精神体验之中,人真正摆脱了一切外来的和自身的牵累,达到与时俱化、浮游于万物之上的境界。一切都是那么调适顺应,可以自由自在的在虚无的境界中遨游了。

(3)天人关系理论:天与人,不相胜

庄子说的“天”是指自然,“人”是指人为。属于自然的东西本来就有,是人所不能改变的,人为是对自然的一种破坏,无利而有害。因此,人必须顺从自然。

3、对文学、美学的影响

道家在中国哲学史上具有深远的影响,他几乎与儒家一样经久不衰,并与儒家的理论互补而共同构成中国传统思想文化的主干。在哲学上,魏晋玄学是儒道兼综的产物,宋明理学也改造吸收了老庄思想,而“以无为制有为”的政治权术更是历代统治阶级所欣赏的法宝。

四、韩非与法家

1、法家的来源

2、基本主张

(1)法、术、势理论——将法、术、势相结合,建立一个君主专制的中央集权国家。

法律是处理政事的基本(要求臣下必须遵守的)

权术是君主控御君臣的工具(君主时刻不能离开的)

势力是君主的政权、威势,即权威,是君主的“筋力”(前提)

法:韩非认为:“严家无悍虏,慈母多败子。吾以此知威势之可以禁暴,而厚德之不足以止乱也。”“上设重刑而奸乱止。”

术:包括授予官职,考察官吏,废黜,奖励,提升等。

势:“飞龙乘云,腾蛇游雾,云罢雾霁,而龙蛇与蚯蚓同矣,则失其所乘也。贤人而拙于不肖者,则权轻位卑也;不肖而能服于贤者,则权重位尊也。尧为匹夫不能治二三人,桀为天子能乱天下,吾以此知势位之足恃,而贤智之不足慕也。”他认为只有大权在握,有了权势才能做到“令行禁止”;有了权势也要造势,形成威严。秦始皇为自己正名,后世皇帝都要人们喊万岁等,都是在造势。

韩非提出的法、术、权三种理论观点,一直是封建统治者治国平天下的理论依据。所谓“法”,就是法律、法令。所谓“术”就是指统治的权术。所谓“势”就是指权力、势力。法律要靠权势来推行,国家的法又要靠各级官吏来执行(所以要选官、考官),所以这三者是互相依存,缺一不可的。其中法是公开的,是约束公众的;术是统治者个人掌握的,要深藏不露;势是法和术的基础,是最重要的,只有掌握了实权,有了巨大的权势,才可以推行法治,使用权术。

(2)变法革新的历史观

韩非认为,社会不断发展变化,历史永远不会倒退。他反对儒家“是古非今”的历史观,主张变法革新。这种思想适应了建立统一的中央集权政治的需要,为秦朝统一和建立君主专制中央集权制度提供了理论基础,对后世政治制度建设和改革产生深远影响。

4、 韩非思想的影响

韩非的思想适应了建立统一的中央集权政治体制的需要。在西汉以后的1000多年中,这种思想与儒家思想互为表里,成为中国古代社会统治思想的理论基础。

法家思想在战国备受推崇的原因

A 适应了当时政治改革的需要

B 符合国家由分裂走向统一的趋势

C 强调加强君主个人权威以加强中央集权

D有利于统治者加强对人民的控制

注:历史学家一般把中国封建社会统治思想的特点概括为“外儒内法”

五、孙膑与兵家

1、兵家代表人物

春秋:齐国的孙武,著《孙子兵法》,是世界上最早的成体系的军事理论

战国:卫国的吴起,著《吴子》;齐国的孙膑,著《孙膑兵法》

吴起、孙膑都是战国时期兵家的代表人物。他们都受《孙子兵法》的影响,同时又广泛地吸收了法家和其他各家的思想

2、孙膑的军事思想

① 生平:孙膑,齐国人,曾与庞涓一起学习兵法,后来庞涓在魏国当了将军,自认才能比不上孙膑,便将孙膑骗到魏国,借故施以膑刑,并加以软禁。后来,孙膑在齐国使臣的帮助下,秘密回到齐国,被任命为齐国军师,帮助齐将田忌打了很多胜仗,其中最著名的是桂陵之战。孙膑的军事思想经过其后学的整理,编为《孙膑兵法》一书。

② 军事思想:强调要懂得战争的规律,他注意利用和创造有利于已的形势,重视人的作用。

注:兵家是在战国时期兼并战争频繁发生,军事在国家政治生活中占有特别突出地位的情况下产生的。

七、诸子百家的历史影响

先秦时期的诸子百家,在经济、政治、法律、哲学、军事、文学艺术和自然科学等众多领域内所形成的思想理论,对后世文学艺术的发展产生了极大的影响。

儒家思想孕育了我国传统文化中的政治理想和道德准则。

道家学说构成了2000多年传统思想的哲学基础。

法家思想中的变革精神,成为历代进步思想家、政治家改革图治的理论武器。

在很大程度上,它们共同构成了中华民族传统文化的基本精神。

21世纪教育网 -- 中国最大型、最专业的中小学教育资源门户网站。 版权所有@21世纪教育网

第一单元 中国古代思想和科技

第2课 战国时期的百家争鸣

教 案

教学目标:

1、 了解诸子百家的代表人物及其主要思想,能够区分各家的主张;了解百家争鸣局面形成的重要意义以及各家学说对后世的影响。

2、 通过了解各家主张的异同,培养学生分析比较问题的能力。

3、 使学生认识到我国古代思想文化的辉煌灿烂以及思想文化在争鸣和碰撞中不断发展的规律。

重点:孟子的仁政思想;庄子的思想及其影响;法家的思想;百家争鸣的历史意义。

难点:庄子的思想及其影响

新课导入:

春秋时期,诸侯争霸,战国时期,互相兼并。总之,春秋战国时期是国家由分裂趋向统一的时期,是一个历史的大变革时代。那么,具体的又在哪些方面发生了变化呢?这些变化导致意识形态领域出现了什么现象?

讨论:战国时期出现百家争鸣的历史原因?

a、社会大变革是百家争鸣出现的根本原因;

b、分裂的政局和社会变革时代,造成思想和言论的空前自由;

c、面对动荡的兼并局势,各国君主都想称霸争雄,所以竟相礼贤下士、廷揽人才。

(各国有权势的大臣都私家养士,培植学派。如:齐国孟尝君田文,赵国平原君赵胜,魏国信陵君魏无忌,楚国春申君黄歇,秦国文信候吕不韦。 战国诸子一个共同特点:理想主义。)

一、 孟子、荀子与儒家

孟子名轲。战国时期伟大的思想家,儒家的主要代表之一,对儒家学说进一步发展,被称为“亚圣”。“孟母三迁”、“孟母对织”等就是流传下来的关于孟子的故事,至今仍有教育意义。

1、主要思想

(1)仁政学说——孟子政治思想的核心

①主张尊王贱霸,实行王道之治

a、内容:要求统治者以仁爱之心对待人民,以德服人,争取民心

孟子首先明确提出“王”与“霸”的政治概念,他认为“以力服人”是霸道,“以德服人”是王道。儒家倡导王道政治,反对霸道政治。孟子曰:“以力服人者,非心服也,力不瞻也。以德服人者,心中悦而诚服也。”冯友兰指出:“盖王、霸,乃孟子政治理想中二种不同的政治。中国后来之政治哲学,皆将政治分为此二种。王者之一切制作设施,均系为民,故民皆悦而从之;霸者则唯以武力征服人强使从已。”王道政治就是仁政。所以孟子说:“以德行仁政者王。”孟子把孔子“仁”的学说发展为更系统的“仁政学说”。

b、影响:后来成为中国传统政治思想的理论基础

②重民——施行仁政的途径 (体现了孟子的民本思想)(补充民本与民主的差别)

孟子认为实行仁政,必须重民。土地、人民、政事是国家的三件宝物。在此基础上,孟子又提出“民为贵,社稷次之,君为轻”的主张。他指出:a 君可换而民不可换 b 民意取代天意决定君主的选择 c“诛一夫”非为“弑君” 者实际上是对旧时法律无法约束的封建君王本身进行了约束,肯定了在一定条件下以下犯上也是一种可行的选择。人民具有反抗压迫和奴役的权利和自由。只有真正做到“保民而王”才能真正利于不败之地。还认为“天命是人民意志的体现”顺从人民的意志就是敬天。

孟子的“民本”思想,对中国有着非常深远的影响。对封建统治者缓和阶级矛盾,维护统治的长治久安发挥了重要作用。但是,孟子的封建“仁政”、“民本”思想并不是以维护人民利益为出发点的,是封建统治的一种策略。

(2)性善论——仁政学说的理论基础

孟子主张人性本善说,他认为,人一生下来就有仁、义、礼、智等天赋道德意识,人的品质不是外加的,是与生俱来的。为何人有不善?由于外界事物的陷溺,没有对原来的善性进加以培养。

疑难解析:孟子提出人性本善的思想,其理由是人人都有“善端”,即恻隐之心,羞恶之心、恭敬之心、是非之心,这些是天生的仁、义、礼、知的根苗。性善学说虽然是唯心主义哲学思想,但孟子强调君王要善待人民,要制民之产,使民有恒产,又有恒心地安于生产生活的思想,在当时具有一定的进步意义。

(3)人的修养和义利观

孟子倡导“养浩然之气”。他强调先义后利、舍生取义。要求人们应具有“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈”的人格精神。

浩然之气是一种以仁义为基本内核的至大至刚而塞于天地之间的崇高精神境界。人若具有这种精神境界就不会被外在的威胁和物欲所左右。得志时能推其所好与天下百姓共享,不得志时也能笃守正道洁身自好。孟子提出了大丈夫的标准:富 贵 不 能 淫,贫 贱 不 能 移,威 武 不 能 屈 作为人最崇高的气节和精神力量,高于人的物质生命的价值,它的最高表现为舍生取义。舍生取义发展了孔子杀身成仁的思想,(鱼和熊掌的例子)就人生价值而言,“人之所欲有甚于生者,所恶有甚于死者”,生死不是人之为人的最高价值所在,它要受到基于本心而树立起来的人的气节的制约。

评述:“重义轻利”思想,对中华民族道德观念的形成有着巨大的影响。“重义”对今天的精神文明仍然有着重要的现实意义。(民族气节、大义凛然、士可杀不可辱)

2、孟子思想的影响

孟子学说是对孔子学说的继承和发展。孟子十分钦佩孔子,并以孔子的继承人自居,四处周游大力宣传儒家的治国理论,为儒家思想在战国中期的进一步发展作出了巨大贡献。唐代以后,《孟子》一书被当作经典,南宋朱熹将其列为“四书”(《大学》、《中庸》、《论语》、《孟子》)之一,孟子被称为“亚圣”,地位仅次于孔子,对传统文化产生了很大影响。

孟子名言

老 吾 老 以 及 人 之 老,幼 吾 幼 以 及 人 之 幼。 恻隐之心, 人皆有之。

天 将 降 大 任 于 斯 人 也 ,必 先 苦 其 心 志 ,劳 其 筋 骨 ,饿 其 体 肤 空 乏 其身 。 五 十 步 笑 百 步。 尽 信 书 不 如 无 书。

富 贵 不 能 淫,贫 贱 不 能 移,威 武 不 能 屈,此 之 谓 大 丈夫。

(二)荀子

1、主要思想

(1)天人关系理论:“天行有偿”“制天命而用之”

荀子认为“天”就是客观存在的自然界,自然界有其运行的规律,顺应规律,也就可以利用规律改造自然,使自然更好地为人类服务。天地万物的运动变化是受隐藏在事物背后的客观规律左右的,人类社会的一切变化不是出自天意而是由人自己决定的。一个人若能做到务农而节用,天不能使其贫困;营养充足又能参加适时的运动,天不能使其生病。与其慕其在天者,不如敬其在己者。(具有朴素的唯物主义思想)

(2)性恶论

“人之性,恶;其善者,伪也。”伪就是人为。凡是善的有价值的东西都是人努力的产物。人应当有社会关系和礼,因为只有他们才使人异于禽兽。人要有道德,并不是因为人无法避开他,而是因为人应当具备他。他认为人性生来就是恶的,但凭借后天教育可以使人由恶变善。

荀子主张“性恶论”的理由:荀子说:人饿了便喜吃,冷了便喜穿,疲劳了便喜休息;苦饭不愿吃,破衣不爱穿,辛苦的事不乐意干;爱听好听的声音,爱看好看的颜色。顺着这些天性,人就不会循规蹈矩,因此,人性本是恶的。

思维拓展:孟子和荀子同为儒家学派的代表人物,在人性善恶问题上为什么会得出截然不同的结论?

(3)礼法并治——继承儒家,吸收法家(政治主张)

继承儒家思想,认为治国应以礼教为主,同时也吸收法家思想,主张礼法并施,王霸兼用,但以王道为主。他认为,要实现王道必须先有霸道。荀子打破“儒者不入秦”的惯例,亲自到只讲霸道的秦国去考察。他当着泰王的面,赞扬秦的治安政绩和官吏的奉公守法。然后荀子劝其更上一层楼,实行王道,但秦王没有接受他的建议。

荀子对君民关系的认识:

荀子说:“君者,舟也;庶人者,水也。水则载舟,水亦覆舟。”这就是著名的“君舟民水”的观点,对后世的政治思想影响很大,为后来历代有见识的封建帝王所采纳,对封建时代“治世”局面的出现起了一定的促进作用。

2、荀子思想的影响

荀子思想杂取百家,与孔孟的思想并不完全一致。在很长时间里,荀子学说不为正统的儒家所重视,被视为儒家的异端。但作为战国时期百家思想的集大成者,荀子学说对中国哲学具有深远的影响。

(荀子的思想虽然杂取百家,但思想主体继承了儒家学说,所以历史上一直把荀子看作是儒家学派的重要代表人物之一。)

孔子、孟子、荀子的思想异同

思想家

思想比较 孔子 孟子 荀子

同 仁的思想 爱人 仁政 仁义

政治思想 为政以德 民贵君轻 君舟民水

异 人性论 性相近 性善论 性恶论

二、墨子与墨家

(一)墨家学派的组织:

墨家学派的创始人是战国时期鲁国的墨翟(历史上被称为“墨子”)墨子创立了严密的组织,成员被称为墨者。墨者团体的领导人称巨子。墨子是第一个巨子。墨者的行动必须遵从巨子的指挥。

(二)墨家学派的思想主张

1、主张“兼爱”、“非攻”

问:何为“兼爱”?与孔子的“仁”有何区别?

墨子把“兼爱”也称为“仁”,但与孔子所说的“仁”有很大的差别。孔子所说的仁是以血缘关系为基础的,是有等级差别的爱。“仁者,爱人,爱有等差。”而墨子主张的兼爱则是无等级差别的爱,不论“王公大人”还是普通“万民”,都不分轻重厚薄。

(注:“兼爱”是墨子哲学的中心概念。墨子主张的“兼爱”是普遍的无等级的爱,是爱一切人。)

墨子的“非攻”,就是反对不义的战争,主张各国和平共处。在当时的战争环境中,以墨子为首的墨者为宣传和平,四处奔波呼吁。

(2)尚力:强调生产劳动在社会生活中的地位。

尚贤:“故官无常贵,民无终贱,有能则举之,无能则下之。”

尚同:a 不分等级,举用贤才。“选天下之贤者,可立为天子。”

b 人们同上级长官同是非。“上之所是必皆是之,上之所非必皆非之。”“天下百姓皆上同与天子。”

(3)节用、节葬:反对统治者的铺张浪费。反对儒家的后葬和守孝三年。

3、墨子思想的地位

思考:a 墨家为何在战国一度成为显学?

(战国时期,奴隶制已走向瓦解,大量的小生产者应运而生,墨家学派反映了小生产者的要求,能够在小生产者中产生共鸣,在当时有着深厚的社会基础。)

b 为何战国以后不受人们重视了?

三、庄子与道家

1、庄子生平

庄子(约公元前369-约前286),名周,是战国中期宋国蒙地(今河南商丘市东北)人,大约生于公元前369年。庄子一生隐默无闻,却著述甚丰,作为道家思想的集大成者,他在中国哲学史、文学史以及各艺术领域都有极大的影响。老、庄与孔、孟共同构成了国民精神的源头。但是,庄子作为一个沉思默想、不求功名的隐士型思想家,他基本上没参加过任何重大的历史事件,所以,我们无法非常自信地为他写出一部线条清晰、先后承接的传记。据《庄子》记载 ,庄子住在贫民区 ,生活穷苦,靠打草鞋过活。有一次他向监河侯借粟,监河侯没有满足他的要求。还有一次,他穿着有补钉的布衣和破鞋去访问魏王,魏王问他何以如此潦倒,庄子说:“我是穷,不是潦倒,是所谓生不逢时。”他把自己比作落在荆棘丛里的猿猴,“处势不便,未足以逞其能也”。《史记》中记载,庄子曾在家乡做过管理漆园的小官,在职不久就归隐了。楚威王闻知以厚币礼聘,被庄子拒绝,在当时学者名人中,他和惠施经常往来,《庄子》书中有不少他和惠施进行讨论、争辩的故事。

庄周一生著书十余万言,书名《庄子》。这部文献的出现,标志着在战国时代,我国的哲学思想和文学语言,已经发展到玄远、高深的水平,是我国古代典籍中的瑰宝。因此,庄子不但是我国哲学史上一位著名的思想家,同时也是我国文学史上一位杰出的文学家。无论在哲学思想方面,还是文学语言方面,他都给予了我国历代的思想家和文学家以深刻的,巨大的影响,在我国思想吏、文学史上都有极重要的地位。

2、庄子的主要思想

(1)齐物论——相对主义的思想

“齐物”就是齐一万物。庄子认为,任何事物在本质上都是相同的,没有区别。

按照人的智性看来,善恶是非标准是客观存在。其实,这一套价值判断标准本来就是人自己创造的,而人却把它当成先天的存在,于是一套不经证明就拥有权威的价值系统就横亘在人们心里。儒者以人在现实社会的生存与幸福为理所当然的事,故而把人的内在理性与这一价值系统划上等号,符合这些价值的是真、善、美,违背的是伪、恶、丑。可是当庄子追问这一价值标准的来源,一直追寻到原初之思时,他就发现这只不过是人类自己在画地为牢、刻舟求剑。他认为世界上并没有一种绝对的价值,其实一切都是相对的存在。除了永恒的虚无是唯一的之外,一切都不是绝对的是或绝对的非。庄子认为,世界上没有是非、善恶、美丑的区分。他说:“有儒、墨之是非,以是其所非,而非其所是。”(《庄子集释》卷一下《齐物论》。)双方都自认为是,而说对方为非。即公说公有理,婆说婆有理。这样争论下去,是非永远没法搞清。如此,善恶也是如此。儒家认为厚葬是善,而墨家则认为薄葬是善。美丑也是这样,他说:“毛嫱、丽姬,人之所美也;鱼见之深入,鸟见之高飞,麋鹿见之决骤。”(《庄子集释》卷一下《齐物论》。)即毛嫱、丽姬是古代的美人,但是鱼儿见了她们,马上躲进深水里去,鸟儿见了她们马上高飞,麋鹿见了她们,马上就跑开了,并不认为她们美丽。

庄子夸大了事物的相对性,认为世间万事万物都是等值的,并没有什么不同,完全否定了事物有质的差别。因此,他认为:“天下莫大于秋毫之末,而太山为小;莫寿于殇子,而彭祖为夭。”(《庄子集释》卷一下《齐物论》。)在他看来,大和小、短命和长寿,没有区别。这样实际上就否定了客观世界的存在。但这种反常的话却打破了人们的时间观,进入了与天地同体的无时间境界,就不再有生死迟速,所以庄子用“庄周梦蝶”&“妻死鼓盆而歌”的故事,要求人们超越生死界限而得到达观。功名是人们梦寐以求的,但庄子却用“楚庙堂之神龟不如泥中拽尾之龟”&“梦中骷髅不愿返回人间”两个故事,教人对这些外在与生命的成功表示鄙夷。他希望用“齐万物,一死生”的思想,消解所有的理性与价值,使人们超越世俗,获得绝对的自然和自由。

既然庄子认为客观世界本来没有,所以认识就完全是主观的。他认为,“自其同者视之,万物皆一也。”(《庄子集释》卷二下《德充符》。)即如果从相同的观点去观察,则万物都相同。因此,他根本否认有判断是非的标准,否认检验真理的标准是社会实践。这样,他也就否认客观真理的存在。比如,他认为,居住问题就不存在客观标准,世上没有所谓“正处”:猴子在树上住,而人则认为危险;相反,人住在房子里舒适,但是把猴子放在房子里,就会感到不舒服。又如在味的问题上,根本没有什么“正味”。人吃蔬菜和肉羹。麋鹿吃草,而猫头鹰喜欢吃老鼠,谁知道什么是真正美好的味道呢 由于庄子否认客观真理的存在,因此,他认为人的认识正确与否,是不能判断的。

在庄子看来,人的认识能力和认识的可靠性都是值得怀疑的。就认识能力来说,他把人生 与认识都看成是梦幻,自以为有知的认识不过是一场大梦而已。他曾说:"吾生也有涯,而知也无涯。以有涯随无涯,殆已,已而为知者,殆而已矣。" 这就是说。生命是有限的,知识是无限的,用有限的生命去追求无限的知识只能是一场疲劳不堪结果。这实际上是取消知识,使人类回到原始状态。

庄子从相对主义的认识论出发,自然发展为怀疑论,甚至他对自己的存在也发生怀疑了。《庄子·齐物论》记载:“昔者庄周梦为胡蝶,栩栩然胡蝶也,自喻适志与!不知周也。俄然觉,则蘧然周也。不知周之梦为胡蝶与,胡蝶之梦为周与 ”(刘义典:《庄子补正》认为“自喻适志与!”五字“似是后人之注意入正文。)即庄子说他睡觉时做了一个梦,梦见他变成一只蝴蝶,他弄不清楚究竟是他做梦变成蝴蝶呢,还是蝴蝶做梦变成了庄子 庄子梦为蝴蝶的寓言,十分典型地说明庄子的不可知论和怀疑论。

相对主义:片面地夸大事物性质的相对性,抹煞其确定的规定性,取消事物之间的界限,从而根本否定事物的客观存在。

怀疑论: 对客观世界和客观真理是否存在、能否认识表示怀疑的哲学学说。

(2)“逍遥”的人生态度

a 定义:所谓“逍遥”就是对事物的变化采取一种旁观、超然的态度。

b 实现“逍遥”的方法:“无所恃”,不要受各种条件左右。

庄子认为,人生在世总是“未免乎累”,因为有才者要被社会强制征用,无才者又要被社会无情抛弃,在才与不才的缝隙中生活根本没有自由可言。人要自由最好就是摆脱周围的世界,如:是非、得失、祸福、生死等各种矛盾的困扰,以求得精神的安宁。所以庄子向往顺从自然的本性,驾驭六气的变化,在无限的时空中自由自在的往来,实现其逍遥游的理想。

逍遥游的前提是无恃,P9,但无条件的自由往往不太可能,故退而求其次,只要能做到逃避现实以求得心灵的安宁就可以了。所以庄子宁愿做一头在污泥里打滚而自得其乐的牛,也不愿为获千金和一国卿相之位而受羁绊。“终身不仕以快吾志”就是他的选择。“无恃”不仅是对外,也对内,即泯灭主体的意识活动而走向“无己”、“坐忘”。主体精神的丧失成了通向自由的必须条件。而自由本身就是一种在虚无悬想中与“道”合一的神秘精神体验。在这样的精神体验之中,人真正摆脱了一切外来的和自身的牵累,达到与时俱化、浮游于万物之上的境界。一切都是那么调适顺应,可以自由自在的在虚无的境界中遨游了。

(3)天人关系理论:天与人,不相胜

庄子说的“天”是指自然,“人”是指人为。属于自然的东西本来就有,是人所不能改变的,人为是对自然的一种破坏,无利而有害。因此,人必须顺从自然。

3、对文学、美学的影响

道家在中国哲学史上具有深远的影响,他几乎与儒家一样经久不衰,并与儒家的理论互补而共同构成中国传统思想文化的主干。在哲学上,魏晋玄学是儒道兼综的产物,宋明理学也改造吸收了老庄思想,而“以无为制有为”的政治权术更是历代统治阶级所欣赏的法宝。

四、韩非与法家

1、法家的来源

2、基本主张

(1)法、术、势理论——将法、术、势相结合,建立一个君主专制的中央集权国家。

法律是处理政事的基本(要求臣下必须遵守的)

权术是君主控御君臣的工具(君主时刻不能离开的)

势力是君主的政权、威势,即权威,是君主的“筋力”(前提)

法:韩非认为:“严家无悍虏,慈母多败子。吾以此知威势之可以禁暴,而厚德之不足以止乱也。”“上设重刑而奸乱止。”

术:包括授予官职,考察官吏,废黜,奖励,提升等。

势:“飞龙乘云,腾蛇游雾,云罢雾霁,而龙蛇与蚯蚓同矣,则失其所乘也。贤人而拙于不肖者,则权轻位卑也;不肖而能服于贤者,则权重位尊也。尧为匹夫不能治二三人,桀为天子能乱天下,吾以此知势位之足恃,而贤智之不足慕也。”他认为只有大权在握,有了权势才能做到“令行禁止”;有了权势也要造势,形成威严。秦始皇为自己正名,后世皇帝都要人们喊万岁等,都是在造势。

韩非提出的法、术、权三种理论观点,一直是封建统治者治国平天下的理论依据。所谓“法”,就是法律、法令。所谓“术”就是指统治的权术。所谓“势”就是指权力、势力。法律要靠权势来推行,国家的法又要靠各级官吏来执行(所以要选官、考官),所以这三者是互相依存,缺一不可的。其中法是公开的,是约束公众的;术是统治者个人掌握的,要深藏不露;势是法和术的基础,是最重要的,只有掌握了实权,有了巨大的权势,才可以推行法治,使用权术。

(2)变法革新的历史观

韩非认为,社会不断发展变化,历史永远不会倒退。他反对儒家“是古非今”的历史观,主张变法革新。这种思想适应了建立统一的中央集权政治的需要,为秦朝统一和建立君主专制中央集权制度提供了理论基础,对后世政治制度建设和改革产生深远影响。

4、 韩非思想的影响

韩非的思想适应了建立统一的中央集权政治体制的需要。在西汉以后的1000多年中,这种思想与儒家思想互为表里,成为中国古代社会统治思想的理论基础。

法家思想在战国备受推崇的原因

A 适应了当时政治改革的需要

B 符合国家由分裂走向统一的趋势

C 强调加强君主个人权威以加强中央集权

D有利于统治者加强对人民的控制

注:历史学家一般把中国封建社会统治思想的特点概括为“外儒内法”

五、孙膑与兵家

1、兵家代表人物

春秋:齐国的孙武,著《孙子兵法》,是世界上最早的成体系的军事理论

战国:卫国的吴起,著《吴子》;齐国的孙膑,著《孙膑兵法》

吴起、孙膑都是战国时期兵家的代表人物。他们都受《孙子兵法》的影响,同时又广泛地吸收了法家和其他各家的思想

2、孙膑的军事思想

① 生平:孙膑,齐国人,曾与庞涓一起学习兵法,后来庞涓在魏国当了将军,自认才能比不上孙膑,便将孙膑骗到魏国,借故施以膑刑,并加以软禁。后来,孙膑在齐国使臣的帮助下,秘密回到齐国,被任命为齐国军师,帮助齐将田忌打了很多胜仗,其中最著名的是桂陵之战。孙膑的军事思想经过其后学的整理,编为《孙膑兵法》一书。

② 军事思想:强调要懂得战争的规律,他注意利用和创造有利于已的形势,重视人的作用。

注:兵家是在战国时期兼并战争频繁发生,军事在国家政治生活中占有特别突出地位的情况下产生的。

七、诸子百家的历史影响

先秦时期的诸子百家,在经济、政治、法律、哲学、军事、文学艺术和自然科学等众多领域内所形成的思想理论,对后世文学艺术的发展产生了极大的影响。

儒家思想孕育了我国传统文化中的政治理想和道德准则。

道家学说构成了2000多年传统思想的哲学基础。

法家思想中的变革精神,成为历代进步思想家、政治家改革图治的理论武器。

在很大程度上,它们共同构成了中华民族传统文化的基本精神。

21世纪教育网 -- 中国最大型、最专业的中小学教育资源门户网站。 版权所有@21世纪教育网

同课章节目录

- 第一单元 中国古代的思想与科技

- 第1课 孔子与老子

- 第2课 战国时期的百家争鸣

- 第3课 汉代的思想大一统

- 第4课 宋明理学

- 第5课 明清之际的进步思潮

- 第6课 中国古代的科学技术

- 第二单元 中国古代文艺长廊

- 第7课 汉字与书法

- 第8课 笔墨丹青

- 第9课 诗歌与小说

- 第10课 梨园春秋

- 第三单元 从人文精神之源到科学理性时代

- 第11课 希腊先哲的精神觉醒

- 第12课 文艺复兴巨匠的人文风采

- 第13课 挑战教皇的权威

- 第14课 理性之光

- 第15课 近代科学技术革命

- 第四单元 19世纪以来的世界文化

- 第17课 诗歌、小说与戏剧

- 第18课 音乐与美术

- 第19课 电影与电视

- 第五单元 近现代中国的先进思想

- 第20课 西学东渐

- 第21课 新文化运动

- 第22课 孙中山和他的民主追求

- 第23课 毛泽东与马克思主义的中国化

- 第24课 社会主义建设的思想指南

- 第六单元 现代世界的科技与文化

- 第25课 现代科学革命

- 第26课 改变世界的高新科技

- 第27课 新中国的科技成就

- 第28课 国运兴衰,系于教育

- 第29课 百花齐放 百家争鸣