2019年浙教版科学中考冲刺重高专训14 实验方案设计

文档属性

| 名称 | 2019年浙教版科学中考冲刺重高专训14 实验方案设计 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 347.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 浙教版 | ||

| 科目 | 科学 | ||

| 更新时间 | 2019-03-05 09:00:42 | ||

图片预览

文档简介

冲刺重高专训14 实验方案设计

实验设计题是近两年中考的热点,一般会将课本探究和实验进行改编,考查实验设计。实验设计题考查较多的题型,一是测量类实验设计,这类题按照实验原理测出需要的物理量即可,另一个探究规律类实验设计,这类题目一般运用控制变量法,控制除要探究的变量不同外,其他变量相同且适宜即可。

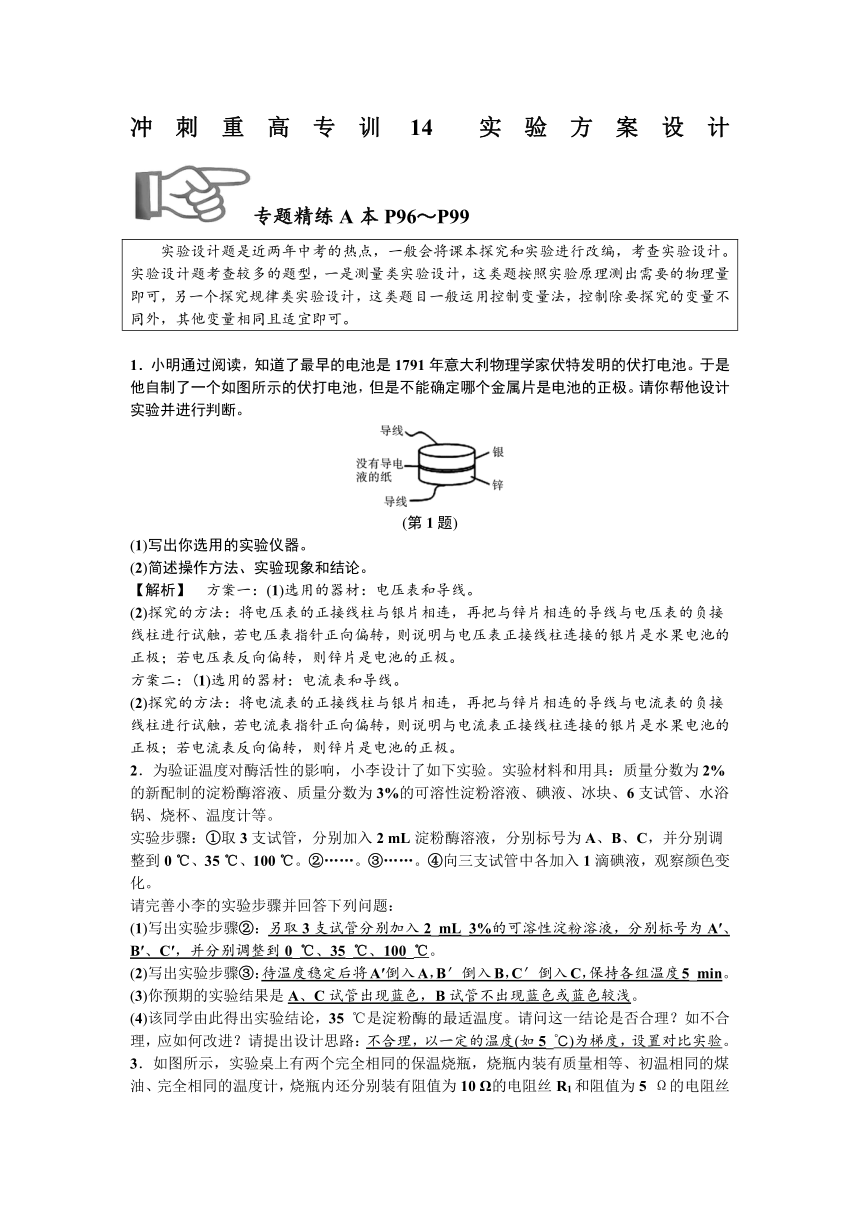

1.小明通过阅读,知道了最早的电池是1791年意大利物理学家伏特发明的伏打电池。于是他自制了一个如图所示的伏打电池,但是不能确定哪个金属片是电池的正极。请你帮他设计实验并进行判断。

(第1题)

(1)写出你选用的实验仪器。

(2)简述操作方法、实验现象和结论。

【解析】 方案一:(1)选用的器材:电压表和导线。

(2)探究的方法:将电压表的正接线柱与银片相连,再把与锌片相连的导线与电压表的负接线柱进行试触,若电压表指针正向偏转,则说明与电压表正接线柱连接的银片是水果电池的正极;若电压表反向偏转,则锌片是电池的正极。

方案二:(1)选用的器材:电流表和导线。

(2)探究的方法:将电流表的正接线柱与银片相连,再把与锌片相连的导线与电流表的负接线柱进行试触,若电流表指针正向偏转,则说明与电流表正接线柱连接的银片是水果电池的正极;若电流表反向偏转,则锌片是电池的正极。

2.为验证温度对酶活性的影响,小李设计了如下实验。实验材料和用具:质量分数为2%的新配制的淀粉酶溶液、质量分数为3%的可溶性淀粉溶液、碘液、冰块、6支试管、水浴锅、烧杯、温度计等。

实验步骤:①取3支试管,分别加入2 mL淀粉酶溶液,分别标号为A、B、C,并分别调整到0 ℃、35 ℃、100 ℃。②……。③……。④向三支试管中各加入1滴碘液,观察颜色变化。

请完善小李的实验步骤并回答下列问题:

(1)写出实验步骤②:另取3支试管分别加入2_mL_3%的可溶性淀粉溶液,分别标号为A′、B′、C′,并分别调整到0_℃、35_℃、100_℃。

(2)写出实验步骤③:待温度稳定后将A′倒入A,B′倒入B,C′倒入C,保持各组温度5_min。

(3)你预期的实验结果是A、C试管出现蓝色,B试管不出现蓝色或蓝色较浅。

(4)该同学由此得出实验结论,35 ℃是淀粉酶的最适温度。请问这一结论是否合理?如不合理,应如何改进?请提出设计思路:不合理,以一定的温度(如5_℃)为梯度,设置对比实验。

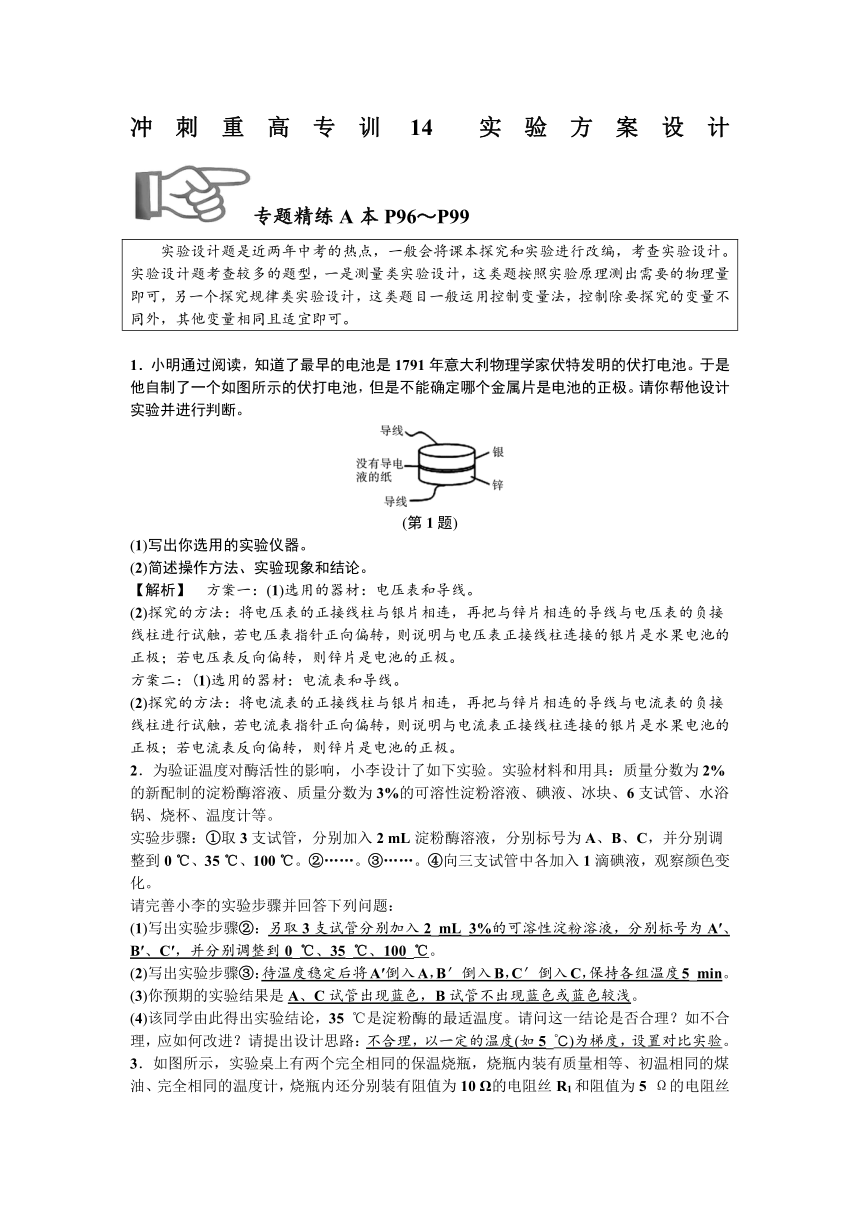

3.如图所示,实验桌上有两个完全相同的保温烧瓶,烧瓶内装有质量相等、初温相同的煤油、完全相同的温度计,烧瓶内还分别装有阻值为10 Ω的电阻丝R1和阻值为5 Ω的电阻丝R2。实验桌上还有满足实验要求的电源一个、开关一个以及导线若干。请利用上述实验器材,设计一个实验证明:煤油升高的温度与电阻丝的阻值有关。请画出实验电路图,写出实验步骤,画出实验数据记录表格。

甲 乙

(第3题)

【解析】 探究煤油升高的温度与电阻丝的阻值有关,要控制电流和通电时间相同,故将两电阻丝串联在电路中,如解图所示。

(第3题解)

实验步骤:①按照电路图连接电路,读出甲、乙烧瓶中温度计的示数t0,R1、R2的阻值,并记录在表格中;②闭合开关S,通电一段时间后,同时读出甲、乙烧瓶中温度计的示数t,并记录在表格中,断开开关S;③利用Δt=t-t0,计算出温度变化,并将Δt的值记录在表格中。

实验数据记录表如下:

甲

乙

R/Ω

t0/℃

t/℃

Δt/℃

4.小科为了比较不同的盐溶液对金属锈蚀速率的影响,在实验室进行了探究。

【实验器材和药品】 铁钉、氯化钙溶液、氯化钡溶液、氯化钠溶液、蒸馏水、试管若干支、计时器。

老师对实验的建议:盐溶液浓度不宜超过10%。

(1)该实验还可能用到的仪器有量筒、胶头滴管。

(2)结合老师建议,请你帮小科写出具体实验步骤。

【解析】 (2)答题要点:①铁钉质量、大小的控制;②盐溶液量的控制;③空白对照组的设置;④条件的设置;⑤观察对象的选择;⑥数据的记录、分析。

示例:①取四支干净的试管,标号A、B、C、D,分别装入质量、大小相同的铁钉;②在A、B、C三支试管中加入浓度均为10%的体积相同的氯化钙溶液、氯化钡溶液、氯化钠溶液,在D试管中加入相同体积的蒸馏水;③四组的铁钉一半没于溶液中,一半露在空气中;④一段时间后观察铁钉产生锈斑的面积;⑤记录数据并得出结论(相同浓度、相同体积的盐溶液中,锈斑产生的面积越大,该盐溶液对金属的锈蚀速率越大)。实验设计方案的表达形式可以是表格、装置图或文字描述。

5.小金自学了电学,知道了欧姆定律后,他想用实验来验证“通过导体的电流与这段导体两端的电压成正比”,于是找来了实验器材:电压表、电流表、电源、滑动变阻器、开关各一个,若干定值电阻、导线。请你利用这些器材帮他设计一个验证此结论的实验方案。

(1)画出实验的电路图。

(2)写出实验的步骤以及需要测量的物理量。

【解析】 (1)在探究电流与电压关系的实验中,变阻器、定值电阻、电流表串联,电压表测定值电阻两端电压,如解图所示。(2)实验步骤:①按照电路图连接电路,将滑动变阻器滑片移至阻值最大处,闭合开关。②移动滑片,用电压表和电流表分别测出定值电阻R两端的电压U1和通过的电流I1。③再移动滑片,重复步骤②,测得另两组对应的数值U2、I2、U3、I3。④比较U1/I1、U2/I2、U3/I3的数值,得出验证结论。⑤然后更换不同阻值的定值电阻,重复以上实验步骤①~④。

(第5题解)

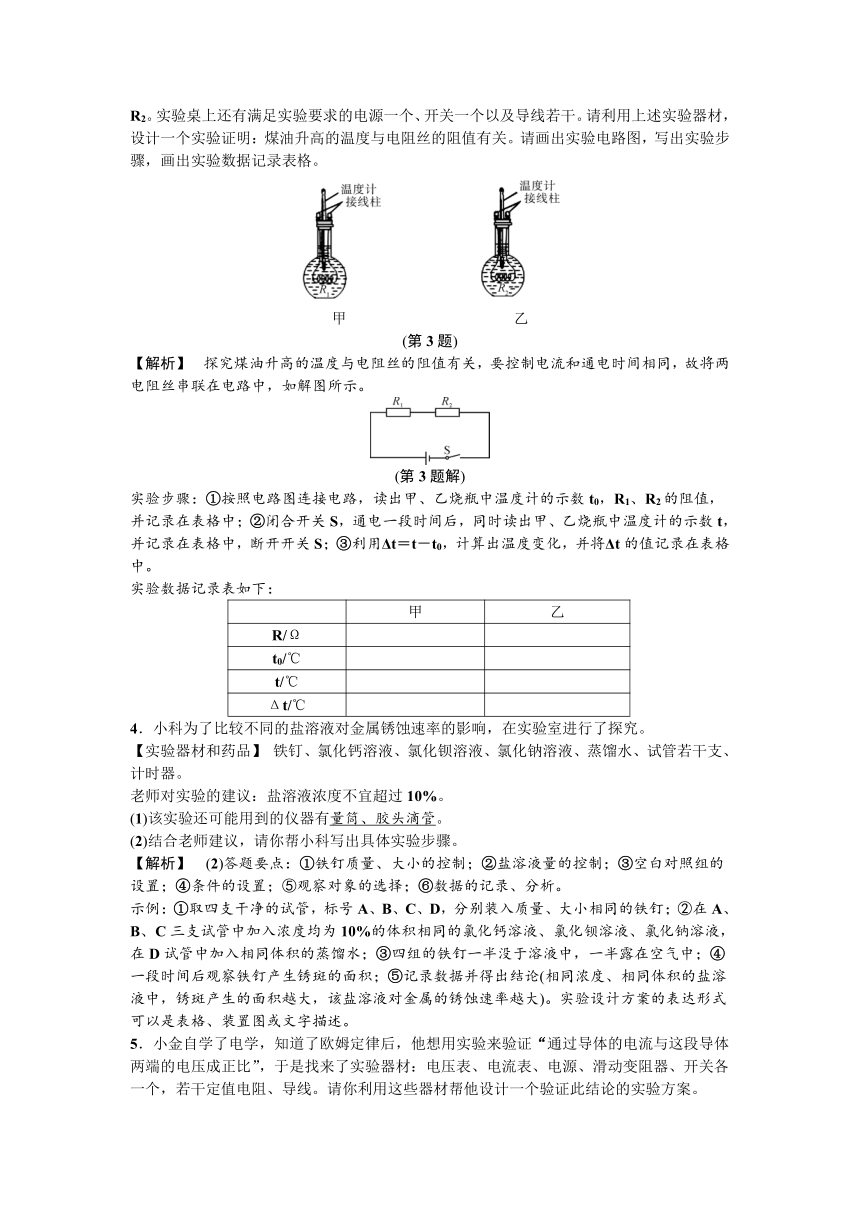

6.(2017·北京)在探究物体动能的大小与物体质量是否有关的实验中,需要控制物体的速度大小相等。为了控制物体的速度大小相等,小华选用了体积相等、质量不等的金属球A和B,利用如图所示的带滑槽的轨道进行实验。小华认为:如果A、B两球先后从轨道上同一高度处由静止开始释放,那么A、B两球到达轨道零刻度线处的速度大小相等。小刚对小华的观点提出了质疑。请你根据实验需要,添加适当的器材,设计实验检验小华的观点是否正确。请你写出检验的实验步骤。

(第6题)

【解析】 添加器材:完全相同的滑槽轨道一个。

实验步骤:①将完全相同的两个带有滑槽的轨道并排放在水平桌面上,使两端对齐;②将A、B两个金属球分别放置在两个轨道的最高点,从静止开始同时释放,观察两球是否并排滚动,直到轨道零刻度线处。实验分析:若两个小球A、B并排滚动到零刻度线处,说明小球下落的速度与小球的质量无关,小华的观点正确;若两个小球A、B先后滚动到零刻度线处,说明小球下落的速度与小球的质量有关,小刚的观点正确。

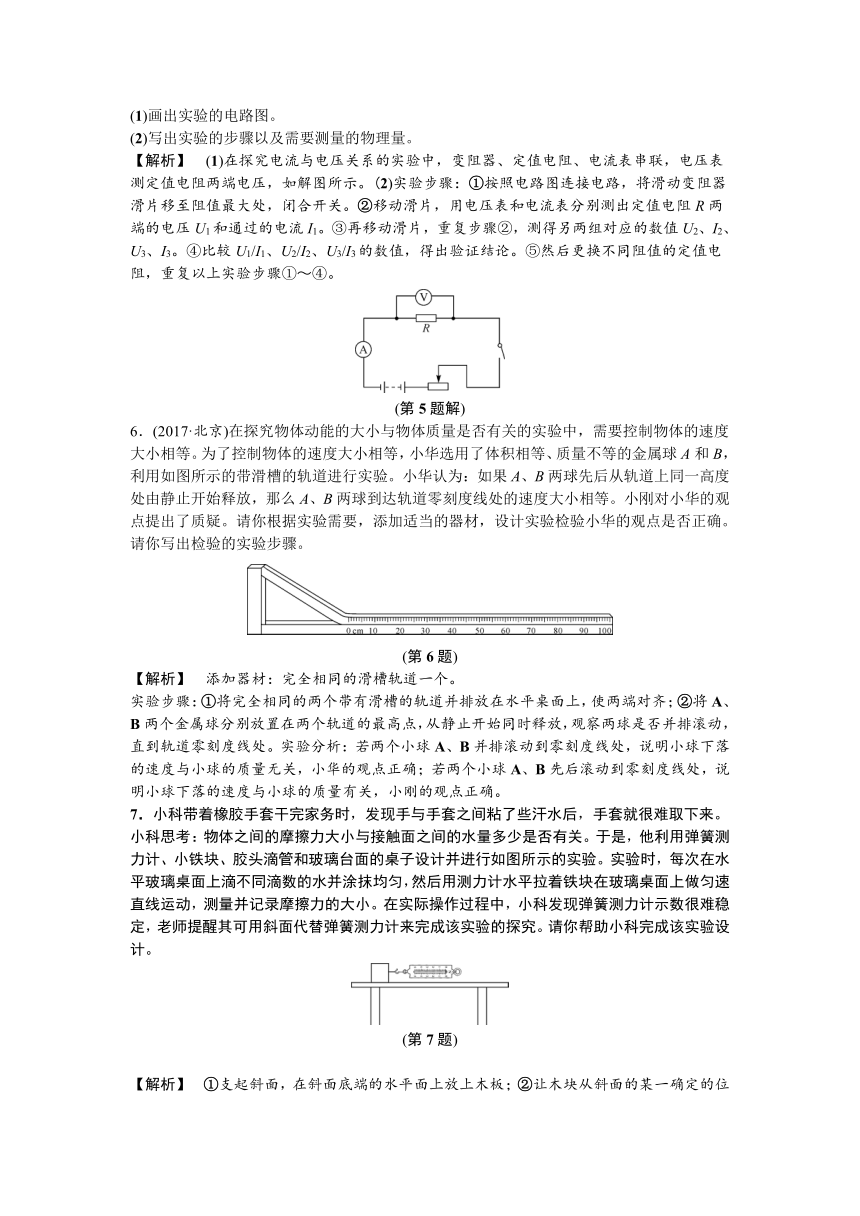

7.小科带着橡胶手套干完家务时,发现手与手套之间粘了些汗水后,手套就很难取下来。小科思考:物体之间的摩擦力大小与接触面之间的水量多少是否有关。于是,他利用弹簧测力计、小铁块、胶头滴管和玻璃台面的桌子设计并进行如图所示的实验。实验时,每次在水平玻璃桌面上滴不同滴数的水并涂抹均匀,然后用测力计水平拉着铁块在玻璃桌面上做匀速直线运动,测量并记录摩擦力的大小。在实际操作过程中,小科发现弹簧测力计示数很难稳定,老师提醒其可用斜面代替弹簧测力计来完成该实验的探究。请你帮助小科完成该实验设计。

(第7题)

【解析】 ①支起斜面,在斜面底端的水平面上放上木板;②让木块从斜面的某一确定的位置由静止滑下,用刻度尺测木块在水平木板上滑行的距离s1;③将木板用10滴水打湿并涂抹均匀,让木块从斜面的同一位置由静止滑下,用刻度尺测出木块在水平木板上滑行的距离s2;④将木板用20滴、30滴、40滴水打湿并涂抹均匀,重复实验②③,记录距离为s3、s4、s5;⑤比较木块几次在木板上滑行的距离,滑行越远摩擦力越小。

(第7题解)

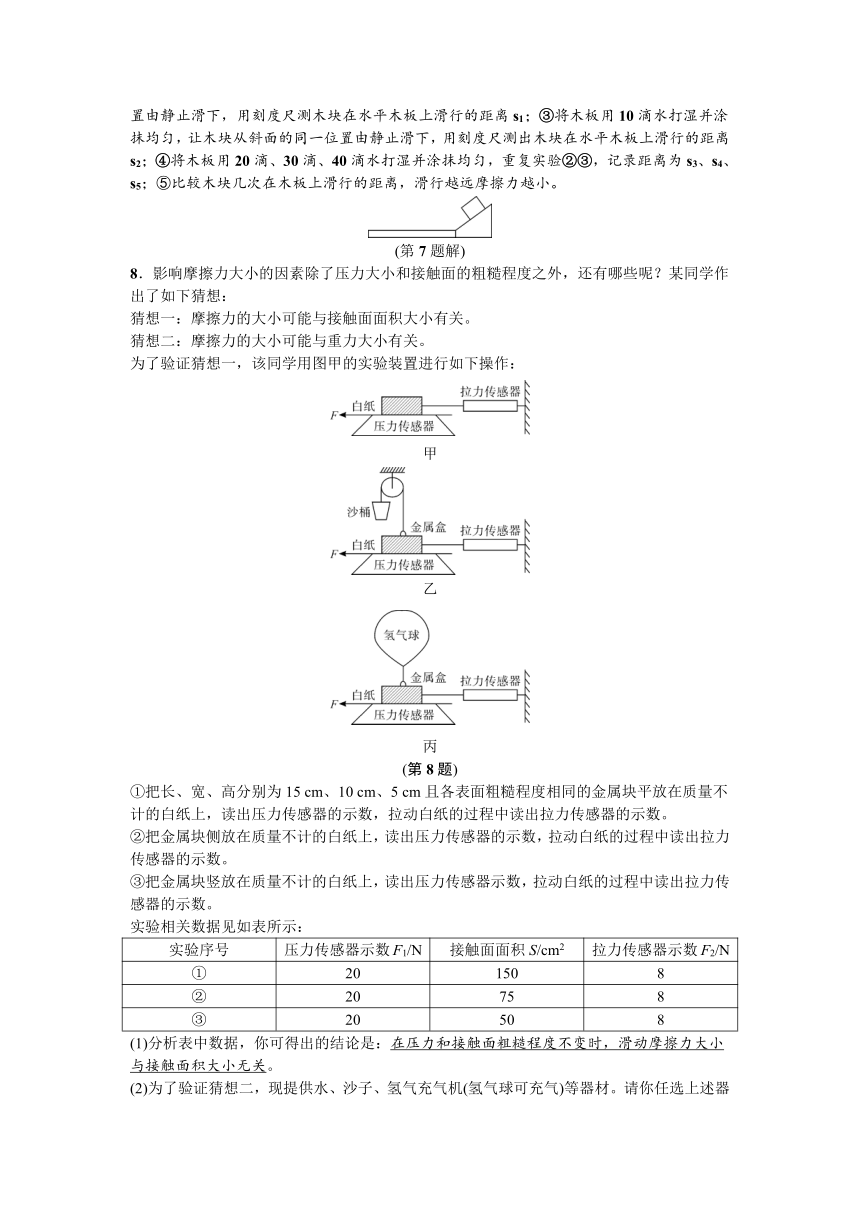

8.影响摩擦力大小的因素除了压力大小和接触面的粗糙程度之外,还有哪些呢?某同学作出了如下猜想:

猜想一:摩擦力的大小可能与接触面面积大小有关。

猜想二:摩擦力的大小可能与重力大小有关。

为了验证猜想一,该同学用图甲的实验装置进行如下操作:

甲

乙

丙

(第8题)

①把长、宽、高分别为15 cm、10 cm、5 cm且各表面粗糙程度相同的金属块平放在质量不计的白纸上,读出压力传感器的示数,拉动白纸的过程中读出拉力传感器的示数。

②把金属块侧放在质量不计的白纸上,读出压力传感器的示数,拉动白纸的过程中读出拉力传感器的示数。

③把金属块竖放在质量不计的白纸上,读出压力传感器示数,拉动白纸的过程中读出拉力传感器的示数。

实验相关数据见如表所示:

实验序号

压力传感器示数F1/N

接触面面积S/cm2

拉力传感器示数F2/N

①

20

150

8

②

20

75

8

③

20

50

8

(1)分析表中数据,你可得出的结论是:在压力和接触面粗糙程度不变时,滑动摩擦力大小与接触面积大小无关。

(2)为了验证猜想二,现提供水、沙子、氢气充气机(氢气球可充气)等器材。请你任选上述器材,参照图乙或图丙装置(任选其中一个)设计实验方案。

导学号:60306043

【解析】 (1)金属块在水平方向上受到的滑动摩擦力与拉力传感器对其的拉力为平衡力,大小相等,纵向分析表中数据,在压力和接触面粗糙程度不变时,滑动摩擦力大小与接触面积大小无关。(2)选用的器材:沙子、氢气充气机(氢气球可充气)。研究摩擦力的大小可能与重力大小有关,要控制压力与接触面粗糙程度相同,只改变重力大小,故①在图丙中,在金属盒中装入适量的沙子,记下压力传感器的示数F压,拉动白纸的过程中读出拉力传感器的示数F拉1;②在金属盒中增加沙子的质量,并用氢气充气机往氢气球内充气,直到记下压力传感器的示数F压不变,拉动白纸的过程中读出拉力传感器的示数F拉2;③重复②再做两次实验。

9.如图所示并联电路中,R0不变,Rx增大时,电路的总电阻R会增大(填“增大”“减小”或“不变”)。

(第9题)

现有如下器材:符合实验要求的电源,已调零的电流表和电压表各一个,开关一个,阻值已知且不同的四个定值电阻R1、R2、R3和R4,导线若干。请设计一个实验来验证上述结论。要求:

(1)画出实验的电路图。

(2)写出实验的步骤并设计记录数据的表格。

【解析】 因为R0、Rx并联,所以并联电路总电阻R并===,当R0不变,Rx增大时,减小,则R并增大。(1)电阻R1与其他电阻并联,电流表测干路电流,电压表测电阻两端的电压,如解图所示。

(第9题解)

(2)实验步骤:①断开开关S,用调节好的电流表、电压表按图连接电路。将电阻R1与R2并联接入电路,闭合开关S,记下电流表、电压表的示数I1、U1,记录在表格中;②断开开关S,将电阻R1与R3并联接入电路,闭合开关S,记下电流表、电压表的示数I2、U2,记录在表格中;③断开开关S,将电阻R1与R4并联接入电路,闭合开关S,记下电流表、电压表的示数I3、U3,记录在表格中;④由欧姆定律,利用公式R=,计算出每次并联电路总电阻R并,记录在表格中。根据记录的数据设计表格,如表所示:

实验序号

1

2

3

R1/Ω

并联的电阻R/Ω

电压U/V

电流I/A

R并/Ω

10.在二氧化锰催化过氧化氢分解的实验中,为了进一步探究二氧化锰的用量对过氧化氢分解速率的影响,小明用如图所示的装置以及实验室提供的实验所需药品和器材进行实验。老师对实验的建议:①每组实验可取100 mL 20%过氧化氢溶液,二氧化锰质量不宜超过2 g;②实验应设计4组。

(第10题)

(1)结合老师的建议,写出实验步骤①之后的其他步骤。

①检查装置的气密性;……

(2)实验时,长颈漏斗下端管口应在液面以下,其目的是防止产生的气体从长颈漏斗中逸出。

导学号:16786034

【解析】 (1)答题要点:a.四组实验的设计;b.变量的控制;c.观测对象的选择;d.数据记录与分析。示例:②取0.5 g二氧化锰加入锥形瓶中,连接好装置;③向长颈漏斗中加入10 mL 20%的过氧化氢溶液,用秒表记录量筒收集一定体积液体的时间;④换用三个相同的锥形瓶,各加入10 mL 20%的过氧化氢溶液,分别与1 g、1.5 g、2 g二氧化锰均匀混合,用相同装置重复步骤②③;⑤比较实验记录的四次时间大小,判断过氧化氢的分解速率与二氧化锰用量的关系。

11.(2018·天津)某校同学参加社会实践活动时,在山上发现一块很大的岩石,他们想测出这块岩石的密度。几位同学随身携带的工具和器材有:电子天平(附说明书)、购物用的弹簧测力计、卷尺、喝水用的茶缸、铁锤、细线和一瓶饮用水(已知水的密度为ρ0)请你从中选用部分工具和器材,帮他们设计一种精确测量岩石密度的实验方案。

(第11题)

要求:

(1)写出主要的实验步骤。

(2)写出岩石密度的数学表达式。(用已知量和测量量表示)

导学号:60306044

【解析】 (1)测物体密度所依据的实验原理是ρ=,所以要测出岩石的密度,就需要知道岩石的质量和岩石的体积,故设计实验步骤如下:①用铁锤敲击岩石,取下适当体积的小岩石块;②用电子天平称出小岩石块的质量,记为m0;③在茶缸中倒入适量水,称出茶缸和水的总质量,记为m1;④用细线系好小岩石块,提着细线的一端,将小岩石块浸没在水中保持静止(小岩石块不与茶缸接触),读出此时天平的示数,记为m2。(2)小岩石块浸没在水中,V=V排,排开水的质量m排=m2-m1,则其排开水的重力为G排=(m2-m1)g,根据阿基米德原理可知,F浮=G排=(m2-m1)g,又因为F浮=ρ水gV排=ρ0gV,故V==,所以岩石密度的表达式为ρ===ρ0。(答案不唯一)

12.小明对大白菜在秋冬季节霜冻后吃起来有点甜的现象比较好奇,查阅获取资料如下:

资料1:绿色植物通过光合作用制造的有机物主要以淀粉的方式存在,淀粉是不甜的。

资料2:科学研究表明,在冬季,一些蔬菜的植株体内会产生葡萄糖,溶于水后使细胞液中糖分增加、细胞液的凝固点降低,这样细胞液就不容易结冰,植株就不容易被破坏。

资料3:葡萄糖溶液与新制的氢氧化铜在加热的条件下,可生成砖红色沉淀,而淀粉不反应,据此可以检验葡萄糖的存在。

(1)分析资料1和2可知,冬天时一些蔬菜变甜,是这些植物对低温环境的一种适应。

(2)根据资料分析小明提出了探究的问题:低温下大白菜能将其植株内的淀粉转化为葡萄糖吗?他利用碘液(检验淀粉存在)、新制的氢氧化铜、酒精灯、研钵若干、烧杯(编号1~4)、试管若干、冰箱(冷藏室温度4 ℃左右,冷冻室温度-10 ℃左右)等器材,在常温下(20 ℃左右)利用新鲜的大白菜为原料,进行了实验探究。请将实验步骤补充完整。

①在大白菜基部切取一段叶片,置于研钵中研磨直至出现汁液,将等量汁液分别移入1号、2号两个烧杯中;②在1号烧杯中加入碘液,发现变蓝色;③在小试管中加2毫升质量分数为0.1%的氢氧化钠溶液,再滴加4至5滴质量分数为0.05%的硫酸铜溶液,有蓝色沉淀生成;④把小试管中的物质倒入2号烧杯,加热至沸腾并搅拌,发现蓝色沉淀逐渐消失并出现砖红色沉淀。

重复实验。记录现象并得出初步结论。

导学号:55516024

【解析】 (1)“分析资料1和2可知,冬天时一些蔬菜变甜”,使“细胞液中糖分增加,细胞液的凝固点降低,这样细胞液就不容易结冰,植株就不容易被冻坏”。因此是这些植物对低温环境的一种适应。

13.小徐在做了“绿叶在光下制造淀粉”的实验后,还想对光合作用的原料和产物进行进一步的探究。他设计了如图所示的装置进行实验。

(第13题)

(1)实验中采用同种植物的目的是保证实验条件尽量相同。

(2)为了达到实验目的,需将该装置放在光照环境中。

(3)实验结束时发现装置A中植物质量明显增加,原因是酵母菌进行有氧呼吸产生植物光合作用所需的CO2,植物进行光合作用产生有机物,重量增加。

(4)若还想证明光合作用需要水,请选择合适的材料设计实验,并简述实验思路。

【解析】 (1)实验中采用同种植物的目的是保证变量唯一。(2)植物进行光合作用的条件是光,所以为了达到实验目的,需将该装置放在有光的环境中。(3)酵母菌在有氧的条件下进行有氧呼吸产生二氧化碳,为A装置中的植物进行光合作用提供原料,所以A装置的植物通过光合作用制造有机物,质量明显增加。而乳酸菌属于厌氧菌,在有氧的条件下不能进行呼吸作用。

(4)若某植株的一叶片的主叶脉被切断,如解图所示,在阳光下照射4 h,经脱色并用碘液处理,A处呈棕褐色,B处呈蓝色。甲叶把主叶脉切断,由于叶脉中有输导组织导管和筛管,这样甲叶的A处就得不到从根运输来的水分了,因此在甲叶的A、B两处就形成以水分为唯一变量的对照实验组,实验的结果是B处变蓝,而A处不变蓝,说明B处的叶片进行了光合作用制造了淀粉,而A处不能进行光合作用,此实验证明植物进行光合作用需要水分。

(第13题解)

14.小金要测量一个定值电阻R的大小,但他只有一个电压表、一个电源和一个阻值已知的定值电阻R0,开关和导线若干。请你利用这些器材帮帮他设计测量定值电阻的实验方案。

(1)画出实验电路图。

(2)写出实验步骤及需要测量的物理量(用相应的符号表示)。

(3)写出计算待测电阻R的表达式。

【解析】 (1)由分析可知,先将电源、阻值已知的定值电阻R0、待测电阻R和一个开关串联起来,然后将电压表并联在R0两端,再将电压表并联在R两端,如解图所示。(2)实验步骤及需要测量的物理量:①按电路图连接实物电路;②将电压表并联在R0两端,闭合开关,测出R0两端的电压,记为U0;③再将电压表并联在R两端,测出R两端的电压,记为UR。(3)因为串联电路电流相等,所以=,整理后得:R=×R0。

(第14题解)

实验设计题是近两年中考的热点,一般会将课本探究和实验进行改编,考查实验设计。实验设计题考查较多的题型,一是测量类实验设计,这类题按照实验原理测出需要的物理量即可,另一个探究规律类实验设计,这类题目一般运用控制变量法,控制除要探究的变量不同外,其他变量相同且适宜即可。

1.小明通过阅读,知道了最早的电池是1791年意大利物理学家伏特发明的伏打电池。于是他自制了一个如图所示的伏打电池,但是不能确定哪个金属片是电池的正极。请你帮他设计实验并进行判断。

(第1题)

(1)写出你选用的实验仪器。

(2)简述操作方法、实验现象和结论。

【解析】 方案一:(1)选用的器材:电压表和导线。

(2)探究的方法:将电压表的正接线柱与银片相连,再把与锌片相连的导线与电压表的负接线柱进行试触,若电压表指针正向偏转,则说明与电压表正接线柱连接的银片是水果电池的正极;若电压表反向偏转,则锌片是电池的正极。

方案二:(1)选用的器材:电流表和导线。

(2)探究的方法:将电流表的正接线柱与银片相连,再把与锌片相连的导线与电流表的负接线柱进行试触,若电流表指针正向偏转,则说明与电流表正接线柱连接的银片是水果电池的正极;若电流表反向偏转,则锌片是电池的正极。

2.为验证温度对酶活性的影响,小李设计了如下实验。实验材料和用具:质量分数为2%的新配制的淀粉酶溶液、质量分数为3%的可溶性淀粉溶液、碘液、冰块、6支试管、水浴锅、烧杯、温度计等。

实验步骤:①取3支试管,分别加入2 mL淀粉酶溶液,分别标号为A、B、C,并分别调整到0 ℃、35 ℃、100 ℃。②……。③……。④向三支试管中各加入1滴碘液,观察颜色变化。

请完善小李的实验步骤并回答下列问题:

(1)写出实验步骤②:另取3支试管分别加入2_mL_3%的可溶性淀粉溶液,分别标号为A′、B′、C′,并分别调整到0_℃、35_℃、100_℃。

(2)写出实验步骤③:待温度稳定后将A′倒入A,B′倒入B,C′倒入C,保持各组温度5_min。

(3)你预期的实验结果是A、C试管出现蓝色,B试管不出现蓝色或蓝色较浅。

(4)该同学由此得出实验结论,35 ℃是淀粉酶的最适温度。请问这一结论是否合理?如不合理,应如何改进?请提出设计思路:不合理,以一定的温度(如5_℃)为梯度,设置对比实验。

3.如图所示,实验桌上有两个完全相同的保温烧瓶,烧瓶内装有质量相等、初温相同的煤油、完全相同的温度计,烧瓶内还分别装有阻值为10 Ω的电阻丝R1和阻值为5 Ω的电阻丝R2。实验桌上还有满足实验要求的电源一个、开关一个以及导线若干。请利用上述实验器材,设计一个实验证明:煤油升高的温度与电阻丝的阻值有关。请画出实验电路图,写出实验步骤,画出实验数据记录表格。

甲 乙

(第3题)

【解析】 探究煤油升高的温度与电阻丝的阻值有关,要控制电流和通电时间相同,故将两电阻丝串联在电路中,如解图所示。

(第3题解)

实验步骤:①按照电路图连接电路,读出甲、乙烧瓶中温度计的示数t0,R1、R2的阻值,并记录在表格中;②闭合开关S,通电一段时间后,同时读出甲、乙烧瓶中温度计的示数t,并记录在表格中,断开开关S;③利用Δt=t-t0,计算出温度变化,并将Δt的值记录在表格中。

实验数据记录表如下:

甲

乙

R/Ω

t0/℃

t/℃

Δt/℃

4.小科为了比较不同的盐溶液对金属锈蚀速率的影响,在实验室进行了探究。

【实验器材和药品】 铁钉、氯化钙溶液、氯化钡溶液、氯化钠溶液、蒸馏水、试管若干支、计时器。

老师对实验的建议:盐溶液浓度不宜超过10%。

(1)该实验还可能用到的仪器有量筒、胶头滴管。

(2)结合老师建议,请你帮小科写出具体实验步骤。

【解析】 (2)答题要点:①铁钉质量、大小的控制;②盐溶液量的控制;③空白对照组的设置;④条件的设置;⑤观察对象的选择;⑥数据的记录、分析。

示例:①取四支干净的试管,标号A、B、C、D,分别装入质量、大小相同的铁钉;②在A、B、C三支试管中加入浓度均为10%的体积相同的氯化钙溶液、氯化钡溶液、氯化钠溶液,在D试管中加入相同体积的蒸馏水;③四组的铁钉一半没于溶液中,一半露在空气中;④一段时间后观察铁钉产生锈斑的面积;⑤记录数据并得出结论(相同浓度、相同体积的盐溶液中,锈斑产生的面积越大,该盐溶液对金属的锈蚀速率越大)。实验设计方案的表达形式可以是表格、装置图或文字描述。

5.小金自学了电学,知道了欧姆定律后,他想用实验来验证“通过导体的电流与这段导体两端的电压成正比”,于是找来了实验器材:电压表、电流表、电源、滑动变阻器、开关各一个,若干定值电阻、导线。请你利用这些器材帮他设计一个验证此结论的实验方案。

(1)画出实验的电路图。

(2)写出实验的步骤以及需要测量的物理量。

【解析】 (1)在探究电流与电压关系的实验中,变阻器、定值电阻、电流表串联,电压表测定值电阻两端电压,如解图所示。(2)实验步骤:①按照电路图连接电路,将滑动变阻器滑片移至阻值最大处,闭合开关。②移动滑片,用电压表和电流表分别测出定值电阻R两端的电压U1和通过的电流I1。③再移动滑片,重复步骤②,测得另两组对应的数值U2、I2、U3、I3。④比较U1/I1、U2/I2、U3/I3的数值,得出验证结论。⑤然后更换不同阻值的定值电阻,重复以上实验步骤①~④。

(第5题解)

6.(2017·北京)在探究物体动能的大小与物体质量是否有关的实验中,需要控制物体的速度大小相等。为了控制物体的速度大小相等,小华选用了体积相等、质量不等的金属球A和B,利用如图所示的带滑槽的轨道进行实验。小华认为:如果A、B两球先后从轨道上同一高度处由静止开始释放,那么A、B两球到达轨道零刻度线处的速度大小相等。小刚对小华的观点提出了质疑。请你根据实验需要,添加适当的器材,设计实验检验小华的观点是否正确。请你写出检验的实验步骤。

(第6题)

【解析】 添加器材:完全相同的滑槽轨道一个。

实验步骤:①将完全相同的两个带有滑槽的轨道并排放在水平桌面上,使两端对齐;②将A、B两个金属球分别放置在两个轨道的最高点,从静止开始同时释放,观察两球是否并排滚动,直到轨道零刻度线处。实验分析:若两个小球A、B并排滚动到零刻度线处,说明小球下落的速度与小球的质量无关,小华的观点正确;若两个小球A、B先后滚动到零刻度线处,说明小球下落的速度与小球的质量有关,小刚的观点正确。

7.小科带着橡胶手套干完家务时,发现手与手套之间粘了些汗水后,手套就很难取下来。小科思考:物体之间的摩擦力大小与接触面之间的水量多少是否有关。于是,他利用弹簧测力计、小铁块、胶头滴管和玻璃台面的桌子设计并进行如图所示的实验。实验时,每次在水平玻璃桌面上滴不同滴数的水并涂抹均匀,然后用测力计水平拉着铁块在玻璃桌面上做匀速直线运动,测量并记录摩擦力的大小。在实际操作过程中,小科发现弹簧测力计示数很难稳定,老师提醒其可用斜面代替弹簧测力计来完成该实验的探究。请你帮助小科完成该实验设计。

(第7题)

【解析】 ①支起斜面,在斜面底端的水平面上放上木板;②让木块从斜面的某一确定的位置由静止滑下,用刻度尺测木块在水平木板上滑行的距离s1;③将木板用10滴水打湿并涂抹均匀,让木块从斜面的同一位置由静止滑下,用刻度尺测出木块在水平木板上滑行的距离s2;④将木板用20滴、30滴、40滴水打湿并涂抹均匀,重复实验②③,记录距离为s3、s4、s5;⑤比较木块几次在木板上滑行的距离,滑行越远摩擦力越小。

(第7题解)

8.影响摩擦力大小的因素除了压力大小和接触面的粗糙程度之外,还有哪些呢?某同学作出了如下猜想:

猜想一:摩擦力的大小可能与接触面面积大小有关。

猜想二:摩擦力的大小可能与重力大小有关。

为了验证猜想一,该同学用图甲的实验装置进行如下操作:

甲

乙

丙

(第8题)

①把长、宽、高分别为15 cm、10 cm、5 cm且各表面粗糙程度相同的金属块平放在质量不计的白纸上,读出压力传感器的示数,拉动白纸的过程中读出拉力传感器的示数。

②把金属块侧放在质量不计的白纸上,读出压力传感器的示数,拉动白纸的过程中读出拉力传感器的示数。

③把金属块竖放在质量不计的白纸上,读出压力传感器示数,拉动白纸的过程中读出拉力传感器的示数。

实验相关数据见如表所示:

实验序号

压力传感器示数F1/N

接触面面积S/cm2

拉力传感器示数F2/N

①

20

150

8

②

20

75

8

③

20

50

8

(1)分析表中数据,你可得出的结论是:在压力和接触面粗糙程度不变时,滑动摩擦力大小与接触面积大小无关。

(2)为了验证猜想二,现提供水、沙子、氢气充气机(氢气球可充气)等器材。请你任选上述器材,参照图乙或图丙装置(任选其中一个)设计实验方案。

导学号:60306043

【解析】 (1)金属块在水平方向上受到的滑动摩擦力与拉力传感器对其的拉力为平衡力,大小相等,纵向分析表中数据,在压力和接触面粗糙程度不变时,滑动摩擦力大小与接触面积大小无关。(2)选用的器材:沙子、氢气充气机(氢气球可充气)。研究摩擦力的大小可能与重力大小有关,要控制压力与接触面粗糙程度相同,只改变重力大小,故①在图丙中,在金属盒中装入适量的沙子,记下压力传感器的示数F压,拉动白纸的过程中读出拉力传感器的示数F拉1;②在金属盒中增加沙子的质量,并用氢气充气机往氢气球内充气,直到记下压力传感器的示数F压不变,拉动白纸的过程中读出拉力传感器的示数F拉2;③重复②再做两次实验。

9.如图所示并联电路中,R0不变,Rx增大时,电路的总电阻R会增大(填“增大”“减小”或“不变”)。

(第9题)

现有如下器材:符合实验要求的电源,已调零的电流表和电压表各一个,开关一个,阻值已知且不同的四个定值电阻R1、R2、R3和R4,导线若干。请设计一个实验来验证上述结论。要求:

(1)画出实验的电路图。

(2)写出实验的步骤并设计记录数据的表格。

【解析】 因为R0、Rx并联,所以并联电路总电阻R并===,当R0不变,Rx增大时,减小,则R并增大。(1)电阻R1与其他电阻并联,电流表测干路电流,电压表测电阻两端的电压,如解图所示。

(第9题解)

(2)实验步骤:①断开开关S,用调节好的电流表、电压表按图连接电路。将电阻R1与R2并联接入电路,闭合开关S,记下电流表、电压表的示数I1、U1,记录在表格中;②断开开关S,将电阻R1与R3并联接入电路,闭合开关S,记下电流表、电压表的示数I2、U2,记录在表格中;③断开开关S,将电阻R1与R4并联接入电路,闭合开关S,记下电流表、电压表的示数I3、U3,记录在表格中;④由欧姆定律,利用公式R=,计算出每次并联电路总电阻R并,记录在表格中。根据记录的数据设计表格,如表所示:

实验序号

1

2

3

R1/Ω

并联的电阻R/Ω

电压U/V

电流I/A

R并/Ω

10.在二氧化锰催化过氧化氢分解的实验中,为了进一步探究二氧化锰的用量对过氧化氢分解速率的影响,小明用如图所示的装置以及实验室提供的实验所需药品和器材进行实验。老师对实验的建议:①每组实验可取100 mL 20%过氧化氢溶液,二氧化锰质量不宜超过2 g;②实验应设计4组。

(第10题)

(1)结合老师的建议,写出实验步骤①之后的其他步骤。

①检查装置的气密性;……

(2)实验时,长颈漏斗下端管口应在液面以下,其目的是防止产生的气体从长颈漏斗中逸出。

导学号:16786034

【解析】 (1)答题要点:a.四组实验的设计;b.变量的控制;c.观测对象的选择;d.数据记录与分析。示例:②取0.5 g二氧化锰加入锥形瓶中,连接好装置;③向长颈漏斗中加入10 mL 20%的过氧化氢溶液,用秒表记录量筒收集一定体积液体的时间;④换用三个相同的锥形瓶,各加入10 mL 20%的过氧化氢溶液,分别与1 g、1.5 g、2 g二氧化锰均匀混合,用相同装置重复步骤②③;⑤比较实验记录的四次时间大小,判断过氧化氢的分解速率与二氧化锰用量的关系。

11.(2018·天津)某校同学参加社会实践活动时,在山上发现一块很大的岩石,他们想测出这块岩石的密度。几位同学随身携带的工具和器材有:电子天平(附说明书)、购物用的弹簧测力计、卷尺、喝水用的茶缸、铁锤、细线和一瓶饮用水(已知水的密度为ρ0)请你从中选用部分工具和器材,帮他们设计一种精确测量岩石密度的实验方案。

(第11题)

要求:

(1)写出主要的实验步骤。

(2)写出岩石密度的数学表达式。(用已知量和测量量表示)

导学号:60306044

【解析】 (1)测物体密度所依据的实验原理是ρ=,所以要测出岩石的密度,就需要知道岩石的质量和岩石的体积,故设计实验步骤如下:①用铁锤敲击岩石,取下适当体积的小岩石块;②用电子天平称出小岩石块的质量,记为m0;③在茶缸中倒入适量水,称出茶缸和水的总质量,记为m1;④用细线系好小岩石块,提着细线的一端,将小岩石块浸没在水中保持静止(小岩石块不与茶缸接触),读出此时天平的示数,记为m2。(2)小岩石块浸没在水中,V=V排,排开水的质量m排=m2-m1,则其排开水的重力为G排=(m2-m1)g,根据阿基米德原理可知,F浮=G排=(m2-m1)g,又因为F浮=ρ水gV排=ρ0gV,故V==,所以岩石密度的表达式为ρ===ρ0。(答案不唯一)

12.小明对大白菜在秋冬季节霜冻后吃起来有点甜的现象比较好奇,查阅获取资料如下:

资料1:绿色植物通过光合作用制造的有机物主要以淀粉的方式存在,淀粉是不甜的。

资料2:科学研究表明,在冬季,一些蔬菜的植株体内会产生葡萄糖,溶于水后使细胞液中糖分增加、细胞液的凝固点降低,这样细胞液就不容易结冰,植株就不容易被破坏。

资料3:葡萄糖溶液与新制的氢氧化铜在加热的条件下,可生成砖红色沉淀,而淀粉不反应,据此可以检验葡萄糖的存在。

(1)分析资料1和2可知,冬天时一些蔬菜变甜,是这些植物对低温环境的一种适应。

(2)根据资料分析小明提出了探究的问题:低温下大白菜能将其植株内的淀粉转化为葡萄糖吗?他利用碘液(检验淀粉存在)、新制的氢氧化铜、酒精灯、研钵若干、烧杯(编号1~4)、试管若干、冰箱(冷藏室温度4 ℃左右,冷冻室温度-10 ℃左右)等器材,在常温下(20 ℃左右)利用新鲜的大白菜为原料,进行了实验探究。请将实验步骤补充完整。

①在大白菜基部切取一段叶片,置于研钵中研磨直至出现汁液,将等量汁液分别移入1号、2号两个烧杯中;②在1号烧杯中加入碘液,发现变蓝色;③在小试管中加2毫升质量分数为0.1%的氢氧化钠溶液,再滴加4至5滴质量分数为0.05%的硫酸铜溶液,有蓝色沉淀生成;④把小试管中的物质倒入2号烧杯,加热至沸腾并搅拌,发现蓝色沉淀逐渐消失并出现砖红色沉淀。

重复实验。记录现象并得出初步结论。

导学号:55516024

【解析】 (1)“分析资料1和2可知,冬天时一些蔬菜变甜”,使“细胞液中糖分增加,细胞液的凝固点降低,这样细胞液就不容易结冰,植株就不容易被冻坏”。因此是这些植物对低温环境的一种适应。

13.小徐在做了“绿叶在光下制造淀粉”的实验后,还想对光合作用的原料和产物进行进一步的探究。他设计了如图所示的装置进行实验。

(第13题)

(1)实验中采用同种植物的目的是保证实验条件尽量相同。

(2)为了达到实验目的,需将该装置放在光照环境中。

(3)实验结束时发现装置A中植物质量明显增加,原因是酵母菌进行有氧呼吸产生植物光合作用所需的CO2,植物进行光合作用产生有机物,重量增加。

(4)若还想证明光合作用需要水,请选择合适的材料设计实验,并简述实验思路。

【解析】 (1)实验中采用同种植物的目的是保证变量唯一。(2)植物进行光合作用的条件是光,所以为了达到实验目的,需将该装置放在有光的环境中。(3)酵母菌在有氧的条件下进行有氧呼吸产生二氧化碳,为A装置中的植物进行光合作用提供原料,所以A装置的植物通过光合作用制造有机物,质量明显增加。而乳酸菌属于厌氧菌,在有氧的条件下不能进行呼吸作用。

(4)若某植株的一叶片的主叶脉被切断,如解图所示,在阳光下照射4 h,经脱色并用碘液处理,A处呈棕褐色,B处呈蓝色。甲叶把主叶脉切断,由于叶脉中有输导组织导管和筛管,这样甲叶的A处就得不到从根运输来的水分了,因此在甲叶的A、B两处就形成以水分为唯一变量的对照实验组,实验的结果是B处变蓝,而A处不变蓝,说明B处的叶片进行了光合作用制造了淀粉,而A处不能进行光合作用,此实验证明植物进行光合作用需要水分。

(第13题解)

14.小金要测量一个定值电阻R的大小,但他只有一个电压表、一个电源和一个阻值已知的定值电阻R0,开关和导线若干。请你利用这些器材帮帮他设计测量定值电阻的实验方案。

(1)画出实验电路图。

(2)写出实验步骤及需要测量的物理量(用相应的符号表示)。

(3)写出计算待测电阻R的表达式。

【解析】 (1)由分析可知,先将电源、阻值已知的定值电阻R0、待测电阻R和一个开关串联起来,然后将电压表并联在R0两端,再将电压表并联在R两端,如解图所示。(2)实验步骤及需要测量的物理量:①按电路图连接实物电路;②将电压表并联在R0两端,闭合开关,测出R0两端的电压,记为U0;③再将电压表并联在R两端,测出R两端的电压,记为UR。(3)因为串联电路电流相等,所以=,整理后得:R=×R0。

(第14题解)