6 北京的春节(导学案)(表格式)

文档属性

| 名称 | 6 北京的春节(导学案)(表格式) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 363.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2019-03-05 14:37:55 | ||

图片预览

文档简介

第二单元

本单元课文围绕“中华民风民俗”这一专题选编了4篇课文。这四篇课文从不同的角度介绍了各具特色的民风民俗,反映了中华文化的博大精深。在编排上采用了“一篇精读课文+三篇略读课文”的方式。文章从不同的地区、不同的民族、不同的风俗等各个角度向我们展现了一幅幅绚丽多姿的民俗风情画。精读课文《北京的春节》描绘的是节日风俗。三篇略读课文《藏戏》《各具特色的民居》《和田的维吾尔人》分别从戏曲、建筑和生活习俗等方面介绍了不同民族的特点。这一单元课文以介绍性的语言为主,侧重于谋篇布局及体会用词的准确、生动。本单元还安排了“口语交际·习作二”及“回顾·拓展二”,让学生感受和吸收民俗文化中的智慧,激发学生探究不同文化的兴趣,并在交流中提高学生的语言表达能力。

课题

内容简说

北京的春节

《北京的春节》描绘的是节日风俗,再现了北京人过春节的隆重与热闹、温馨与美好,表达了作者对传统文化的喜爱之情。

藏戏

藏戏被称为藏文化的“活化石”,课文讲的是藏戏的形成和其独具特色的艺术形式,表现了藏戏突出的雪域神奇色彩和不可抗拒的艺术魅力。

各具特色的民居

侧重写了被誉为“世界民居奇葩”的客家土楼和“傍水而居”的傣家竹楼的鲜明特色,展示了我国地方民居的多姿多彩。

和田的维吾尔人

课文介绍了能歌善舞的维吾尔人豁达乐观的性格特征和当地许多饶有趣味的风俗,表达了作者对和田的维吾尔人勤劳质朴、豁达乐观性格的赞美。

1.会写14个生字,自主学习掌握本单元的生词。

2.有感情地朗读课文,用心感受作者介绍的各具特色的民风民俗,体会中华文化的博大精深。

3.引导学生学习详写和略写相结合的写作方法以及课文准确的说明和生动的描述相结合的特点。

1.学习本单元的生字、新词,积累好词好句。

2.进一步了解文章的表达方法,体会作者怎样谋篇布局,准确用词、生动表达,并在习作中加以运用。

3.感受祖国各民族多样的民俗文化,吸收民族文化的智慧,培养学生热爱祖国文化的思想感情。

6.《北京的春节》……………………………………………………………… 2~3课时

7*.《藏戏》……………………………………………………………………… 1~2课时

8*.《各具特色的民居》………………………………………………………… 1~2课时

9*.《和田的维吾尔人》………………………………………………………… 1~2课时

口语交际·习作二 ……………………………………………………………… 3~4课时

回顾·拓展二 …………………………………………………………………… 1~2课时

1.充分利用多媒体课件,直观地再现与课文有关的画面,加深学生的感悟。

2.中华文化博大精深,可以让学生通过多种渠道搜集整理其他地区的民风民俗的相关资料,增进对祖国的了解。

3.本单元略读课文较多,要注重朗读,让学生在读中感悟。

北京的春节

课题

北京的春节

课型

新授课

设计说明

《北京的春节》按照时间顺序介绍了老北京过春节的风俗习惯。语言质朴、生动,反映出老北京人热爱生活、追求美好生活的心愿,表达了作者对传统文化的认同和喜爱。本课教学设计目的是让学生通过阅读初步感知课文的主要内容,并解决学习上的障碍,包括字、词、句等,以便进一步学习课文。在教学中,构建“自主、合作、探究”的学习模式,使每一个学生充分地参与教学活动;运用创设情境法、感悟品读法、读写结合法等多种教学方法,调动学生已有的生活经验、知识基础,在品读中理解课文内容,品味老舍的语言风格,学习按一定顺序、详略得当的写作方法。

学前准备

1.制作多媒体课件。(教师)

2.搜集与春节有关的资料。(学生)

课时安排

2课时

教学过程

第一课时

学习目标

1.会写本课的14个生字,正确读写和理解由生字组成的词语。

2.有感情地朗读课文,了解老北京春节的风俗习惯,感受春节热闹、喜庆的气氛。

学习重点

了解老北京的风俗习惯,感受传统文化的独特魅力,领悟民俗文化的丰富内涵。

学前准备

1.制作多媒体课件。(教师)

2.搜集有关春节的资料图片。(学生)

教学环节

导案

学案

达标检测

一、谈话导入,引出新课。(用时:5分钟)

1.谈话导入:同学们,你们喜欢过春节吗?说说理由。

2.让我们来看看老北京的孩子是怎样过春节的。(播放动漫、童谣)

3.现在,就让我们跟随作家老舍,走进老北京,过一个京味十足的春节,感受独特的民风民俗和魅力十足的年文化。

1.唤起学生对春节热闹喜庆气氛的回忆。

2.欣赏动漫、童谣。

3.说说你对春节的印象。

1.写出三个过春节的情景。

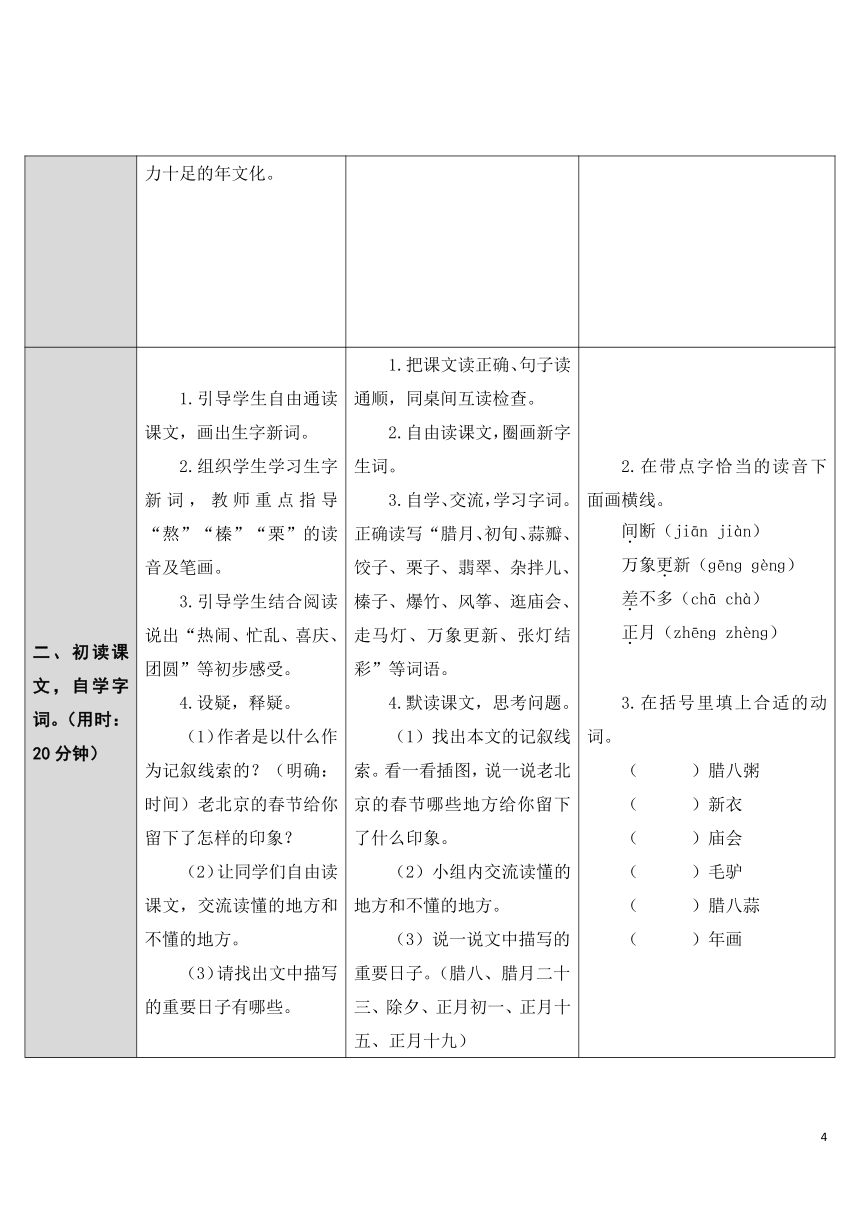

二、初读课文,自学字词。(用时:20分钟)

1.引导学生自由通读课文,画出生字新词。

2.组织学生学习生字新词,教师重点指导“熬”“榛”“栗”的读音及笔画。

3.引导学生结合阅读说出“热闹、忙乱、喜庆、团圆”等初步感受。

4.设疑,释疑。

(1)作者是以什么作为记叙线索的?(明确:时间)老北京的春节给你留下了怎样的印象?

(2)让同学们自由读课文,交流读懂的地方和不懂的地方。

(3)请找出文中描写的重要日子有哪些。

1.把课文读正确、句子读通顺,同桌间互读检查。

2.自由读课文,圈画新字生词。

3.自学、交流,学习字词。正确读写“腊月、初旬、蒜瓣、饺子、栗子、翡翠、杂拌儿、榛子、爆竹、风筝、逛庙会、走马灯、万象更新、张灯结彩”等词语。

4.默读课文,思考问题。

(1)找出本文的记叙线索。看一看插图,说一说老北京的春节哪些地方给你留下了什么印象。

(2)小组内交流读懂的地方和不懂的地方。

(3)说一说文中描写的重要日子。(腊八、腊月二十三、除夕、正月初一、正月十五、正月十九)

2.在带点字恰当的读音下面画横线。

间断(jiān jiàn)

万象更新(ɡēnɡ ɡènɡ)

差不多(chā chà)

正月(zhēnɡ zhènɡ)

3.在括号里填上合适的动词。

( )腊八粥

( )新衣

( )庙会

( )毛驴

( )腊八蒜

( )年画

三、细读课文,了解习俗。(用时:10分钟)

1.引导学生了解春节的时间和习俗。

(1)北京的春节是从哪一天开始,到哪一天结束的?

(2)阅读课文,填写学生活动卡。

2.组织学生汇报交流,教师相机点拨,理清顺序。

3.指导朗读课文,深入体会老北京春节的习俗。

1.默读课文,自主、合作完成阅读思考题。

(1)快速浏览课文,找出答案。

(2)默读课文,合作填写学生活动卡。

2.全班交流,理清顺序,说说对北京春节的总体印象。(年前——繁忙;过年——热闹;结束——平静)

3.朗读,体会。

4.北京的春节时间特别长,从 开始,到 结束,有一个多月。

5.写出几种老北京春节的习俗。

四、回顾总结,布置作业。(用时:5分钟)

1.教师总结本课的学习内容。

2.布置作业:抄写词语。

日夜不绝 万不得已

截然不同 各形各色

色味双美 灯火通宵

完成老师布置的作业。

6.用所给的词语写句子。

张灯结彩:

教学反思

《老北京的春节》是老舍先生的作品,语言真挚感人,字里行间蕴涵了对北京浓浓的热爱之情。教学时,我先让学生初读课文、检查学生生字词的预习情况,在教学过程中主要以读为主,使学生乐读,使学生在读中感悟,读中生情。了解老北京春节的风俗习惯,感受春节的热闹气氛。通过朗读春节中印象最深刻的一个日子,让学生加深感受。最后的配乐朗读,使学生入情入境,体会了作者热爱北京、热爱生活的思想感情。

第二课时

学习目标

1.了解老北京春节的风俗习惯,感受春节热闹、喜庆的气氛。

2.学习课文安排有序、详略得当的写法。

学习重点

学习按一定顺序、有详有略的表达方法,感受作者的语言特点。

学前准备

1.制作多媒体课件。(教师)

2.搜集与元宵节有关的资料。(师生)

教学环节

导案

学案

达标检测

一、复习导入,回顾旧知。(用时:5分钟)

1.听歌曲《恭喜》,重温过年的热闹气氛。

2.提问:《北京的春节》是按什么顺序来写的?主要写了什么?

1.学生听歌曲《恭喜》,回顾除夕。

2.交流本课的主要内容及写作顺序。

7.文章描写了北京春节的

与热闹,展示了春节习俗的 和 。

二、合作研读,领悟写法。(用时:15分钟)

1.设疑导读:文中哪些部分写得详细?哪些部分写得简略?

2.组织交流,领悟详略结合的写作方法。

3.引导探究:详略结合的写法有什么作用?

4.引导学生品读京味语言的特点,必要时可以示范。

5.引导读文,感受老北京春节风俗文化,体会作者的表达方法。

1.默读课文,把详写和略写的部分做上记号。

2.学生汇报。(明确作者详写的是“腊八、除夕、正月初一、正月十五”四个部分。)

3.小组探究:详略结合写法的好处。(对春节中的高潮部分进行详细描写,而其他部分则简略介绍,详略结合,重点突出,主次分明,北京的春节给人留下了深刻的印象。)

4.交流研讨:分为“腊八”队、“除夕”队、“正月初一”队、“正月十五”队展开朗读竞赛,品味语言。

5.品读课文,交流体会。

8.根据课文内容填空。

文章以 为经线,以人们的 为纬线构筑全文。作者先介绍北京的春节从

就开始了:人们熬腊八粥、泡腊八蒜、购买年货、过小年……做好过春节的充分准备;紧接着,详细描述过春节的三次高潮: ,

, 。最后写 春节结束。

三、品读课文,领悟表达特点。(用时:10分钟)

1.快速浏览课文,思考从哪儿能体会到作者对年文化的热爱。

2.启发思考:作者是运用什么写法使春节这一民俗给我们留下深刻印象的?

3.对比写法。阅读课后的《阅读链接》中两段关于春节习俗的描写,看看在写法上有什么不同,对你的习作有什么启发。

1.自由读“阅读链接”中的短文,思考:短文介绍了哪些节日习俗?同样是写过年,这三篇文章在写法上有什么不同?

2.小组合作探究。(舒乙的《北京的春节》介绍了春节期间的各种美食和风俗习惯。)

3.交流感受。(①表达要有一定的顺序;②写作时要注意详略,做到重点突出;③写自己感兴趣的部分,写出自己的真实感受。)

9.(1)文中具体介绍除夕的活动分别是做年菜、

、 、 、

、 、 。

(2)文中第七自然段作者从 、 、

几个方面描写了人们欢庆除夕的场景,表现了除夕的红火热闹。

四、总结回顾,布置作业。(用时:10分钟)

1.拓展阅读:春节各地的习俗。

2.布置作业:请你结合《北京的春节》和自己所过的春节,写一篇短文,谈谈感受或希望。

1.学生阅读。

2.学生写短文,谈谈感受或希望。

10.填空。

过年就是

,把

带回家。

板书设计

教学反思

本课安排了学生搜集与元宵节有关的资料这一环节,通过资料的搜集、交流,增强了学生的语文综合实践能力。通过引导学生朗读,让学生在读中感悟作者的写作方法。同时设计了对比环节,将本课的写作方法与“阅读链接”中两篇短文的写法加以对比,让学生明白不同的写作方法可以带来不同的感觉,以达到提高学生写作水平的目的。

《北京的春节》教学片段

交流中感受节日的热闹气氛(教学重点)?

生:北京的春节美好快乐。我是从课文第11、12自然段感受到的。这是对元宵节活动的描写。我来读读这两个自然段。

(学生读)

生:从第12自然段最后一句话“这的确是美好快乐的日子”可以看出北京的春节是美好快乐的。

师:你能抓住“美好快乐”这个关键词,而且观察到这个词所处的位置在——

生:(齐)第12自然段中最后一句话。

师:刚才××同学从内容的角度抓住了“美好快乐”这一关键词,让我们感受北京春节的特点。能否从表达的角度谈谈这句话在这两个自然段中所起的作用呢?

生:是对这两个自然段的总结。

师:我们把这样的句子叫做总结句。能不能从这两自然段中找出与之对应的句子?

生:第11自然段第一句话“元宵上市,春节的又一个高潮到了。”读完这句话就知道元宵节很快乐,是又一个高潮。

师:你说清了这句话在这两段中所处的位置及作用。同理,我们把这句话叫做——

生:(齐)总起句。

师:描写元宵节的两个自然段,运用总起句和总结句,使结构更加清晰,体现作者在统筹内容上的独具匠心。我们在写作中也可以采用这样“总—分—总”统筹安排内容。这是这段话在表达上的特点。刚才我们从内容、表达的角度从描写元宵节的段落中捕捉到这样的信息。同学们,用你们的慧眼还能从内容、情感、表达几个方面收集到一些信息,我们来比比看,看谁收集的信息多。

(生再读第11、12自然段,批注、勾画)

生:“正月十五,处处张灯结彩,整条大街像是办喜事,红火而美丽。”这句话描绘出元宵节的热闹。

师:这个句子用在我们身边的哪些场景合适?

生:晚上街道上的各式各样的彩灯亮起来,就可以用这句话来描述。

师:你来口头描述一下。

生:天色渐渐暗下来,新县城二环路上处处张灯结彩,整条大街像是办喜事,红火而美丽。

生:开庙会的时候,二环路装扮得很漂亮,也可以用这句话来描写。庙会即将来临,人们早早做好了准备,连二环路也焕然一新,处处张灯结彩,整条大街像是办喜事,红火而美丽。

赏析:《北京的春节》按时间顺序介绍了老北京过春节的一系列习俗。语言朴素而生动,字里行间透出人们欢欢喜喜过新年的温馨和美好。本教学片段通过师生之间的读书交流,使学生不再局限于去评价别人读书的好坏,而是伴随着自己对句子的理解和感悟,把评价与交流阅读体会结合起来,在阅读交流中真切地感受到北京的春节不一样的民风民俗,感受北京春节的热闹,突出以人为本和以学生发展为本的新理念,使学生在读书的过程中,能结合自己的情感体验来感悟文本内容。

本单元课文围绕“中华民风民俗”这一专题选编了4篇课文。这四篇课文从不同的角度介绍了各具特色的民风民俗,反映了中华文化的博大精深。在编排上采用了“一篇精读课文+三篇略读课文”的方式。文章从不同的地区、不同的民族、不同的风俗等各个角度向我们展现了一幅幅绚丽多姿的民俗风情画。精读课文《北京的春节》描绘的是节日风俗。三篇略读课文《藏戏》《各具特色的民居》《和田的维吾尔人》分别从戏曲、建筑和生活习俗等方面介绍了不同民族的特点。这一单元课文以介绍性的语言为主,侧重于谋篇布局及体会用词的准确、生动。本单元还安排了“口语交际·习作二”及“回顾·拓展二”,让学生感受和吸收民俗文化中的智慧,激发学生探究不同文化的兴趣,并在交流中提高学生的语言表达能力。

课题

内容简说

北京的春节

《北京的春节》描绘的是节日风俗,再现了北京人过春节的隆重与热闹、温馨与美好,表达了作者对传统文化的喜爱之情。

藏戏

藏戏被称为藏文化的“活化石”,课文讲的是藏戏的形成和其独具特色的艺术形式,表现了藏戏突出的雪域神奇色彩和不可抗拒的艺术魅力。

各具特色的民居

侧重写了被誉为“世界民居奇葩”的客家土楼和“傍水而居”的傣家竹楼的鲜明特色,展示了我国地方民居的多姿多彩。

和田的维吾尔人

课文介绍了能歌善舞的维吾尔人豁达乐观的性格特征和当地许多饶有趣味的风俗,表达了作者对和田的维吾尔人勤劳质朴、豁达乐观性格的赞美。

1.会写14个生字,自主学习掌握本单元的生词。

2.有感情地朗读课文,用心感受作者介绍的各具特色的民风民俗,体会中华文化的博大精深。

3.引导学生学习详写和略写相结合的写作方法以及课文准确的说明和生动的描述相结合的特点。

1.学习本单元的生字、新词,积累好词好句。

2.进一步了解文章的表达方法,体会作者怎样谋篇布局,准确用词、生动表达,并在习作中加以运用。

3.感受祖国各民族多样的民俗文化,吸收民族文化的智慧,培养学生热爱祖国文化的思想感情。

6.《北京的春节》……………………………………………………………… 2~3课时

7*.《藏戏》……………………………………………………………………… 1~2课时

8*.《各具特色的民居》………………………………………………………… 1~2课时

9*.《和田的维吾尔人》………………………………………………………… 1~2课时

口语交际·习作二 ……………………………………………………………… 3~4课时

回顾·拓展二 …………………………………………………………………… 1~2课时

1.充分利用多媒体课件,直观地再现与课文有关的画面,加深学生的感悟。

2.中华文化博大精深,可以让学生通过多种渠道搜集整理其他地区的民风民俗的相关资料,增进对祖国的了解。

3.本单元略读课文较多,要注重朗读,让学生在读中感悟。

北京的春节

课题

北京的春节

课型

新授课

设计说明

《北京的春节》按照时间顺序介绍了老北京过春节的风俗习惯。语言质朴、生动,反映出老北京人热爱生活、追求美好生活的心愿,表达了作者对传统文化的认同和喜爱。本课教学设计目的是让学生通过阅读初步感知课文的主要内容,并解决学习上的障碍,包括字、词、句等,以便进一步学习课文。在教学中,构建“自主、合作、探究”的学习模式,使每一个学生充分地参与教学活动;运用创设情境法、感悟品读法、读写结合法等多种教学方法,调动学生已有的生活经验、知识基础,在品读中理解课文内容,品味老舍的语言风格,学习按一定顺序、详略得当的写作方法。

学前准备

1.制作多媒体课件。(教师)

2.搜集与春节有关的资料。(学生)

课时安排

2课时

教学过程

第一课时

学习目标

1.会写本课的14个生字,正确读写和理解由生字组成的词语。

2.有感情地朗读课文,了解老北京春节的风俗习惯,感受春节热闹、喜庆的气氛。

学习重点

了解老北京的风俗习惯,感受传统文化的独特魅力,领悟民俗文化的丰富内涵。

学前准备

1.制作多媒体课件。(教师)

2.搜集有关春节的资料图片。(学生)

教学环节

导案

学案

达标检测

一、谈话导入,引出新课。(用时:5分钟)

1.谈话导入:同学们,你们喜欢过春节吗?说说理由。

2.让我们来看看老北京的孩子是怎样过春节的。(播放动漫、童谣)

3.现在,就让我们跟随作家老舍,走进老北京,过一个京味十足的春节,感受独特的民风民俗和魅力十足的年文化。

1.唤起学生对春节热闹喜庆气氛的回忆。

2.欣赏动漫、童谣。

3.说说你对春节的印象。

1.写出三个过春节的情景。

二、初读课文,自学字词。(用时:20分钟)

1.引导学生自由通读课文,画出生字新词。

2.组织学生学习生字新词,教师重点指导“熬”“榛”“栗”的读音及笔画。

3.引导学生结合阅读说出“热闹、忙乱、喜庆、团圆”等初步感受。

4.设疑,释疑。

(1)作者是以什么作为记叙线索的?(明确:时间)老北京的春节给你留下了怎样的印象?

(2)让同学们自由读课文,交流读懂的地方和不懂的地方。

(3)请找出文中描写的重要日子有哪些。

1.把课文读正确、句子读通顺,同桌间互读检查。

2.自由读课文,圈画新字生词。

3.自学、交流,学习字词。正确读写“腊月、初旬、蒜瓣、饺子、栗子、翡翠、杂拌儿、榛子、爆竹、风筝、逛庙会、走马灯、万象更新、张灯结彩”等词语。

4.默读课文,思考问题。

(1)找出本文的记叙线索。看一看插图,说一说老北京的春节哪些地方给你留下了什么印象。

(2)小组内交流读懂的地方和不懂的地方。

(3)说一说文中描写的重要日子。(腊八、腊月二十三、除夕、正月初一、正月十五、正月十九)

2.在带点字恰当的读音下面画横线。

间断(jiān jiàn)

万象更新(ɡēnɡ ɡènɡ)

差不多(chā chà)

正月(zhēnɡ zhènɡ)

3.在括号里填上合适的动词。

( )腊八粥

( )新衣

( )庙会

( )毛驴

( )腊八蒜

( )年画

三、细读课文,了解习俗。(用时:10分钟)

1.引导学生了解春节的时间和习俗。

(1)北京的春节是从哪一天开始,到哪一天结束的?

(2)阅读课文,填写学生活动卡。

2.组织学生汇报交流,教师相机点拨,理清顺序。

3.指导朗读课文,深入体会老北京春节的习俗。

1.默读课文,自主、合作完成阅读思考题。

(1)快速浏览课文,找出答案。

(2)默读课文,合作填写学生活动卡。

2.全班交流,理清顺序,说说对北京春节的总体印象。(年前——繁忙;过年——热闹;结束——平静)

3.朗读,体会。

4.北京的春节时间特别长,从 开始,到 结束,有一个多月。

5.写出几种老北京春节的习俗。

四、回顾总结,布置作业。(用时:5分钟)

1.教师总结本课的学习内容。

2.布置作业:抄写词语。

日夜不绝 万不得已

截然不同 各形各色

色味双美 灯火通宵

完成老师布置的作业。

6.用所给的词语写句子。

张灯结彩:

教学反思

《老北京的春节》是老舍先生的作品,语言真挚感人,字里行间蕴涵了对北京浓浓的热爱之情。教学时,我先让学生初读课文、检查学生生字词的预习情况,在教学过程中主要以读为主,使学生乐读,使学生在读中感悟,读中生情。了解老北京春节的风俗习惯,感受春节的热闹气氛。通过朗读春节中印象最深刻的一个日子,让学生加深感受。最后的配乐朗读,使学生入情入境,体会了作者热爱北京、热爱生活的思想感情。

第二课时

学习目标

1.了解老北京春节的风俗习惯,感受春节热闹、喜庆的气氛。

2.学习课文安排有序、详略得当的写法。

学习重点

学习按一定顺序、有详有略的表达方法,感受作者的语言特点。

学前准备

1.制作多媒体课件。(教师)

2.搜集与元宵节有关的资料。(师生)

教学环节

导案

学案

达标检测

一、复习导入,回顾旧知。(用时:5分钟)

1.听歌曲《恭喜》,重温过年的热闹气氛。

2.提问:《北京的春节》是按什么顺序来写的?主要写了什么?

1.学生听歌曲《恭喜》,回顾除夕。

2.交流本课的主要内容及写作顺序。

7.文章描写了北京春节的

与热闹,展示了春节习俗的 和 。

二、合作研读,领悟写法。(用时:15分钟)

1.设疑导读:文中哪些部分写得详细?哪些部分写得简略?

2.组织交流,领悟详略结合的写作方法。

3.引导探究:详略结合的写法有什么作用?

4.引导学生品读京味语言的特点,必要时可以示范。

5.引导读文,感受老北京春节风俗文化,体会作者的表达方法。

1.默读课文,把详写和略写的部分做上记号。

2.学生汇报。(明确作者详写的是“腊八、除夕、正月初一、正月十五”四个部分。)

3.小组探究:详略结合写法的好处。(对春节中的高潮部分进行详细描写,而其他部分则简略介绍,详略结合,重点突出,主次分明,北京的春节给人留下了深刻的印象。)

4.交流研讨:分为“腊八”队、“除夕”队、“正月初一”队、“正月十五”队展开朗读竞赛,品味语言。

5.品读课文,交流体会。

8.根据课文内容填空。

文章以 为经线,以人们的 为纬线构筑全文。作者先介绍北京的春节从

就开始了:人们熬腊八粥、泡腊八蒜、购买年货、过小年……做好过春节的充分准备;紧接着,详细描述过春节的三次高潮: ,

, 。最后写 春节结束。

三、品读课文,领悟表达特点。(用时:10分钟)

1.快速浏览课文,思考从哪儿能体会到作者对年文化的热爱。

2.启发思考:作者是运用什么写法使春节这一民俗给我们留下深刻印象的?

3.对比写法。阅读课后的《阅读链接》中两段关于春节习俗的描写,看看在写法上有什么不同,对你的习作有什么启发。

1.自由读“阅读链接”中的短文,思考:短文介绍了哪些节日习俗?同样是写过年,这三篇文章在写法上有什么不同?

2.小组合作探究。(舒乙的《北京的春节》介绍了春节期间的各种美食和风俗习惯。)

3.交流感受。(①表达要有一定的顺序;②写作时要注意详略,做到重点突出;③写自己感兴趣的部分,写出自己的真实感受。)

9.(1)文中具体介绍除夕的活动分别是做年菜、

、 、 、

、 、 。

(2)文中第七自然段作者从 、 、

几个方面描写了人们欢庆除夕的场景,表现了除夕的红火热闹。

四、总结回顾,布置作业。(用时:10分钟)

1.拓展阅读:春节各地的习俗。

2.布置作业:请你结合《北京的春节》和自己所过的春节,写一篇短文,谈谈感受或希望。

1.学生阅读。

2.学生写短文,谈谈感受或希望。

10.填空。

过年就是

,把

带回家。

板书设计

教学反思

本课安排了学生搜集与元宵节有关的资料这一环节,通过资料的搜集、交流,增强了学生的语文综合实践能力。通过引导学生朗读,让学生在读中感悟作者的写作方法。同时设计了对比环节,将本课的写作方法与“阅读链接”中两篇短文的写法加以对比,让学生明白不同的写作方法可以带来不同的感觉,以达到提高学生写作水平的目的。

《北京的春节》教学片段

交流中感受节日的热闹气氛(教学重点)?

生:北京的春节美好快乐。我是从课文第11、12自然段感受到的。这是对元宵节活动的描写。我来读读这两个自然段。

(学生读)

生:从第12自然段最后一句话“这的确是美好快乐的日子”可以看出北京的春节是美好快乐的。

师:你能抓住“美好快乐”这个关键词,而且观察到这个词所处的位置在——

生:(齐)第12自然段中最后一句话。

师:刚才××同学从内容的角度抓住了“美好快乐”这一关键词,让我们感受北京春节的特点。能否从表达的角度谈谈这句话在这两个自然段中所起的作用呢?

生:是对这两个自然段的总结。

师:我们把这样的句子叫做总结句。能不能从这两自然段中找出与之对应的句子?

生:第11自然段第一句话“元宵上市,春节的又一个高潮到了。”读完这句话就知道元宵节很快乐,是又一个高潮。

师:你说清了这句话在这两段中所处的位置及作用。同理,我们把这句话叫做——

生:(齐)总起句。

师:描写元宵节的两个自然段,运用总起句和总结句,使结构更加清晰,体现作者在统筹内容上的独具匠心。我们在写作中也可以采用这样“总—分—总”统筹安排内容。这是这段话在表达上的特点。刚才我们从内容、表达的角度从描写元宵节的段落中捕捉到这样的信息。同学们,用你们的慧眼还能从内容、情感、表达几个方面收集到一些信息,我们来比比看,看谁收集的信息多。

(生再读第11、12自然段,批注、勾画)

生:“正月十五,处处张灯结彩,整条大街像是办喜事,红火而美丽。”这句话描绘出元宵节的热闹。

师:这个句子用在我们身边的哪些场景合适?

生:晚上街道上的各式各样的彩灯亮起来,就可以用这句话来描述。

师:你来口头描述一下。

生:天色渐渐暗下来,新县城二环路上处处张灯结彩,整条大街像是办喜事,红火而美丽。

生:开庙会的时候,二环路装扮得很漂亮,也可以用这句话来描写。庙会即将来临,人们早早做好了准备,连二环路也焕然一新,处处张灯结彩,整条大街像是办喜事,红火而美丽。

赏析:《北京的春节》按时间顺序介绍了老北京过春节的一系列习俗。语言朴素而生动,字里行间透出人们欢欢喜喜过新年的温馨和美好。本教学片段通过师生之间的读书交流,使学生不再局限于去评价别人读书的好坏,而是伴随着自己对句子的理解和感悟,把评价与交流阅读体会结合起来,在阅读交流中真切地感受到北京的春节不一样的民风民俗,感受北京春节的热闹,突出以人为本和以学生发展为本的新理念,使学生在读书的过程中,能结合自己的情感体验来感悟文本内容。

同课章节目录

- 第一组

- 1 文言文两则(学弈,两小儿辩日)

- 2 匆匆

- 3 桃花心木

- 4* 顶碗少年

- 5* 手指

- 第二组

- 6 北京的春节

- 7* 藏戏

- 8* 各具特色的民居

- 第三组

- 9 十六年前的回忆

- 10* 灯光

- 11 为人民服务

- 12* 一夜的工作

- 第四组

- 13 卖火柴的小女孩

- 14 凡卡

- 15* 《鲁滨孙漂流记》

- 16* 《汤姆·索亚历险记》

- 第五组

- 17 跨越百年的美丽

- 18* 千年梦圆在今朝

- 19 真理诞生于一百个问号之后

- 20* 我最好的老师

- 第六组

- 成长足迹

- 依依惜别

- 古诗词背诵

- 1 七步诗

- 2 鸟鸣涧

- 3 芙蓉楼送辛渐

- 4 江畔独步寻花

- 5 石灰吟

- 6 竹石

- 7 闻官军收河南河北

- 8 已亥杂诗

- 9 浣溪沙

- 10 卜算子·送鲍浩然之浙东