人教2018版八年级历史下册第8课经济体制改革课件 (共33张PPT)

文档属性

| 名称 | 人教2018版八年级历史下册第8课经济体制改革课件 (共33张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 7.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2019-03-06 14:50:21 | ||

图片预览

文档简介

第8课

经济体制改革

一、家庭联产承包责任制

(一)背景:

中共十一届三中全会以后,党和政府实行改革开放政策。改革先从农村开始。

目的:调动农民的生产积极性,促进农村经济发展。

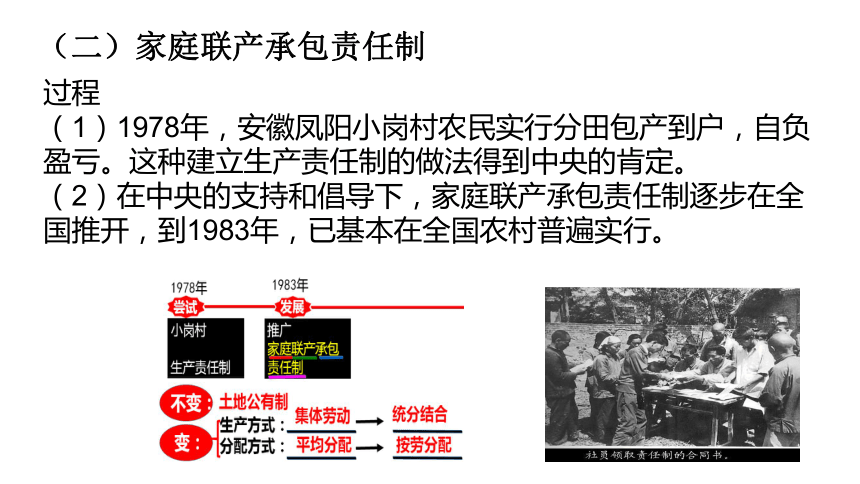

过程

(1)1978年,安徽凤阳小岗村农民实行分田包产到户,自负盈亏。这种建立生产责任制的做法得到中央的肯定。

(2)在中央的支持和倡导下,家庭联产承包责任制逐步在全国推开,到1983年,已基本在全国农村普遍实行。

(二)家庭联产承包责任制

家庭联产承包责任制是指农户以家庭为单位向集体组织承包土地等生产资料和生产任务的农业生产责任制形式。其基本特点是在保留集体经济必要的统一经营的同时,集体将土地和其他生产资料承包给农户,承包户根据承包合同规定的权限,独立作出经营决策,并在完成国家和集体任务的前提下分享经营成果,一般做法是将土地等按人口或劳动力比例根据责、权、利相结合的原则分给农户经营。承包户和集体经济组织签订承包合同。

家庭联产承包责任制(“大包干”)

农业生产得到大发展,农村开始富裕起来。

(2)生产资料所有制:在农业合作化前,土地等生产资料归个体农民私有,实行农民土地所有制;承包责任制建立在生产资料公有制基础上,土地和生产资料所有权归国家和集体,农民只是享有经营和使用权。

(3)生产经营管理方式:农民个体经济是单纯的以农民个体力量进行的一家一户的落后的生产方式;承包责任制下,集体统一农田基本建设,是家庭分散经营和集体统一经营相结合的双层经营管理制度。

(4)产品分配方式:农民个体经济不存在按劳分配和集体提留;承包责任制贯彻了按劳分配、多劳多得的原则,体现了社会主义制度的优越性。

(5)发展后果:个体经济的经营方式落后,个体力量薄弱,亦无法采用农业机械和新技术,束缚了生产力的发展;承包责任制调动了农民的积极性,有利于改革农业经营结构,有利于我国农业的商品化、现代化。

拓展:家庭联产承包责任制与我国农业合作化前的农民个体经济的主要不同:

(1)背景:农民个体经济是建国后,为消灭封建剥削制度,经土地改革形成的;承包责任制是为纠正人民公社“一大二公”的弊端而实行的农村经济体制的改革。

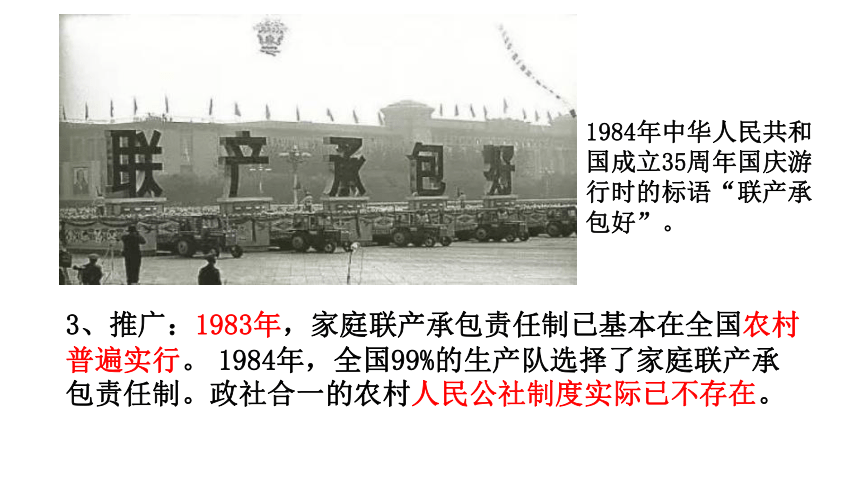

1984年中华人民共和国成立35周年国庆游行时的标语“联产承包好”。

3、推广:1983年,家庭联产承包责任制已基本在全国农村普遍实行。 1984年,全国99%的生产队选择了家庭联产承包责任制。政社合一的农村人民公社制度实际已不存在。

为了加强和完善农业生产责任制,1980年,四川首先在广汉县进行了人民公社政社分开、恢复乡政府的改革试点。图为取消人民公社后全国最早建立的四川广汉县向阳乡人民政府。

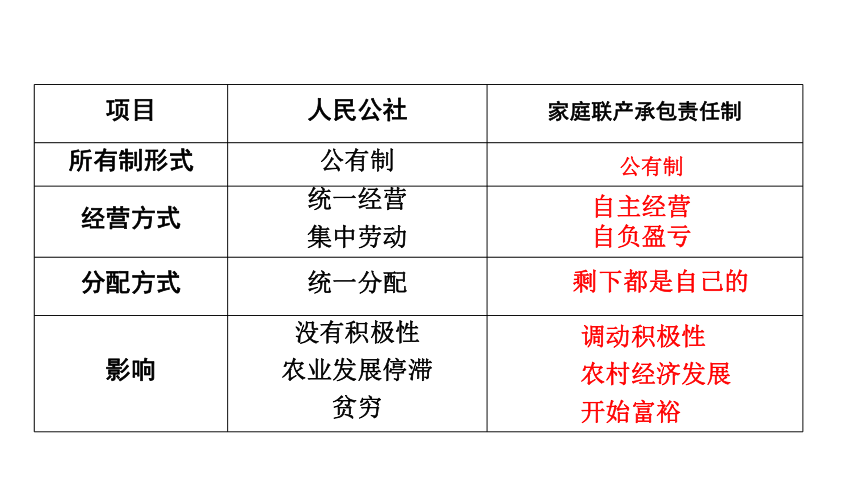

公有制

自主经营

自负盈亏

剩下都是自己的

调动积极性

农村经济发展

开始富裕

项目 人民公社 家庭联产承包责任制

所有制形式 公有制

经营方式 统一经营

集中劳动

分配方式 统一分配

影响 没有积极性

农业发展停滞

贫穷

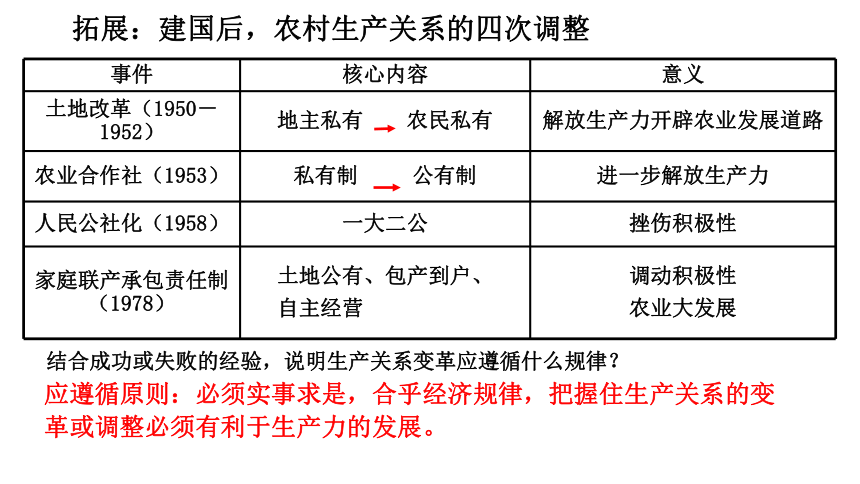

拓展:建国后,农村生产关系的四次调整

结合成功或失败的经验,说明生产关系变革应遵循什么规律?

应遵循原则:必须实事求是,合乎经济规律,把握住生产关系的变革或调整必须有利于生产力的发展。

事件 核心内容 意义

土地改革(1950-1952) 地主私有 农民私有 解放生产力开辟农业发展道路

农业合作社(1953) 私有制 公有制 进一步解放生产力

人民公社化(1958) 一大二公 挫伤积极性

家庭联产承包责任制(1978) 土地公有、包产到户、

自主经营 调动积极性

农业大发展

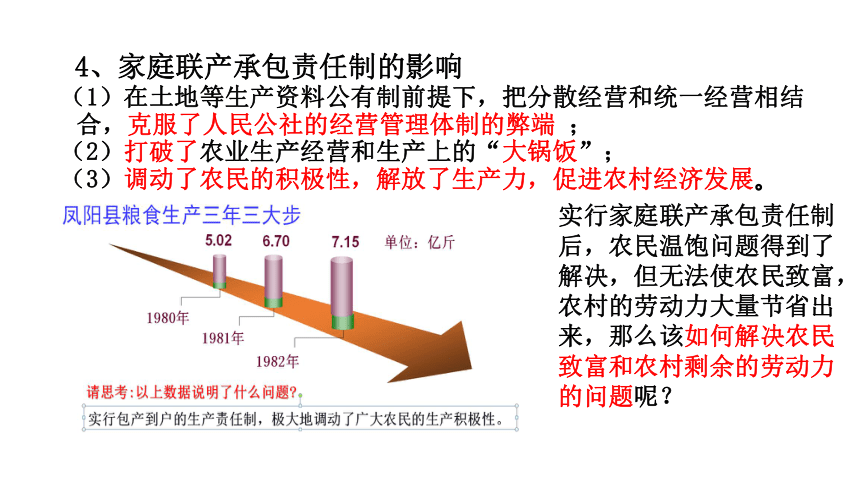

4、家庭联产承包责任制的影响

(1)在土地等生产资料公有制前提下,把分散经营和统一经营相结合,克服了人民公社的经营管理体制的弊端 ;

(2)打破了农业生产经营和生产上的“大锅饭”;

(3)调动了农民的积极性,解放了生产力,促进农村经济发展。

实行家庭联产承包责任制后,农民温饱问题得到了解决,但无法使农民致富,农村的劳动力大量节省出来,那么该如何解决农民致富和农村剩余的劳动力的问题呢?

水果生产基地

绿色蔬菜基地

花卉生产基地

茶叶生产基地

(1)发展现代农业:农业生产的专业化、商品化、社会化

(三)发展:

(2)乡镇企业的发展

乡镇企业:是指农村集体或个人创办的各类企业。乡镇企业原来叫社队企业,在经济体制改革前基本没有活力。

离土不离乡,进厂不进城

转化农村富余劳动力

乡镇企业异军突起,为农村致富和实现现代化开辟了一条新路,有力的推动了我国城市化进程。

材料:1999年国内生产总值的近1/3、农民收入的近1/3、出口创汇的近2/5都来自乡镇企业,而且这些都是国家财政很少支持的情况下实现的。1996年乡镇企业吸纳农村劳动力达13508万人;2000年,乡镇企业从业人员为12816万人,占农村劳动力的27.33%。

到2000年底,有38家乡镇企业

的商标成为全国驰名商标,有

216个产品获得中国乡镇企业名

牌称号。

河南新乡华星制药厂(刘庄)

河南新乡刘庄村

江苏江阴华西村

山东滕州大宗村

河南临颍南街村

(一)背景:1、农村改革成功,为继续深化改革打下了基础,改革的浪潮从农村涌向城市。

2.计划经济体制的弊端:

二、城市经济体制改革(国企改革)

材料一:“上班八点钟来,九点钟走人,十点钟时,随便往厂区大院里扔一个手榴弹也炸不死人。”

材料二:1956年夏天,上海天气很热,一家企业想买一批风扇,就打报告到上级有关部门申请,结果经过11个部门的层层审批,等申请报告批下来,夏天早过去了。

材料三:沈阳有两个厂,一个是铜厂,一个是电缆厂,这两个厂一墙之隔,但电缆厂归机械部门管,铜厂归冶金部门管,冶金部门把铜调到较远的其他地方去,电缆厂需要的铜又要从云南等地调进,造成了运输上的大量浪费,时间上的浪费,本来两个厂发展横向联合,通过签定合同就可以解决,但是不行。

两则材料说明国有企业中存在哪些问题?

提示:政府——要给企业下达生产任务,严格规定产品的数量、品种、样式等,还负责企业的原料供应、产品销售、新产品开发、人员安排、职工工资、奖金和福利的发放等。企业——只管生产。工人——干多干少,干与不干一个样,每月都能按照级别领取固定工资。

政府管得太多;企业没有自主权;工人没有积极性。政企不分,限制了企业的发展,使企业不能最大限度地创造财富,影响了国家财政收入。

虽然城市经济体制改革比农村复杂,但有了农村改革的成功经验,我们对城市改革很有信心。

——邓小平(1984年10月会见科尔的讲话)

(二)展开:

1984年10月十二届三中全会通过了《中共中央关于经济体制改革的决定》,要求加快以城市为重点的经济体制改革的步伐。

1984年10月21日《人民日报》刊登

二、城市经济体制改革

(三)中心环节:增强企业活力

原则:政企分开,所有权和经营权适当分离,进一步扩大企业生产经营自主权。

措施:实行各种形式的承包经营责任制和厂长负责制

(四)主要内容

1、把原来单一的公有制经济,发展为以公有制经济为主体的多种所有制经济。

2、对国有企业实行政企分开,逐步扩大企业的生产经营自主权,实行经营责任制。

3、实行以按劳分配为主、多种分配方式并存的制度。

(五)改革深化-----建立现代企业制度

建立现代企业制度就是按照“产权清晰、权责明确、政企分开、管理科学”的要求,对国有大企中型企业实行规范化的公司改革,使企业成为适应市场的法人实体和竞争主体,以适应发展社会化大生产和市场经济的要求。

“二汽”集团生产的新型汽车

截至1999年底全国有81.5﹪的企业进行了改制。

九十年代初,开始进行股份制改造,建立现代企业制度

北京天桥百货商场始建于1953年4月。在1958年就被评为“全国第一面商业红旗”。当人们还在争论股份制姓“社”还是姓“资”的时候,天桥百货商场已经着手股份制改造的工作。1984年7月25日,北京天桥百货股份有限公司成立,发行股票300万元。是全国第一家由国营企业转制为股份制的企业,被称作新中国的“商业第一股”。

4、意义:大大调动了企业、职工的积极性,增强了企业的活力和竞争实力;逐渐形成了一批有实力和活力的大企业集团;使国有资产大幅度增加,有利于国民经济的稳定和健康发展。

国有企业改革就是要把企业推向市场,在这个过程中出现企业职工下岗是不可避免的。这就需要在改革的过程中,不断完善社会保障制度,实施下岗职工再就业工程,以有利于改革的顺利推进,以利于社会的稳定和人民生活水平的提高。

探究:如何看待国有企业职工下岗问题?

1、建立:计划经济体制建立于“一五计划”末期,随着三大改造的完成,逐渐建立了生产资料公有制为基础的社会主义计划经济体制。

2、特征:(1)单一公有制,排斥多种经济形式和经营方式。

(2)生产经营决策在国家手中,企业缺乏自主权(指令性计划)。

(3)分配实行统收统支,平均主义,“大锅饭”。

(4)否定市场及价值规律对经济的调节作用,采用行政手段来调节。

3、评价:(1)积极:在共和国早期,对集中人力、物力、财力进行国家重点建设,促进“一五计划”超额完成,对经济的恢复,对生产资料私有制的社会主义改造,发挥过重要作用。

(2)消极:在计划经济体制下,各种商品的生产计划和销售价格都由中央统一制定,影响了人们的生产积极性,束缚了生产力的发展,导致商品供应严重不足,给人们生活带来了极大的不便。

(一)计划经济体制

三、社会主义市场经济体制的确立

1、背景:20世纪80年代末90年代初,中国社会主义现代化建设和改革开放遇到姓“资”姓“社”等问题的困扰。这些问题如不及时解决,就会影响我国改革开放和现代化建设的进程。在这关键时刻,邓小平于1992年初到南方视察。

(二)邓小平南方谈话

2、主要内容:(1)社会主义的本质是解放生产力,发展生产力,计划和市场都是手段,“计划多一点还是市场多一点,不是社会主义与资本主义的本质区别”

(2)要毫不动摇地坚持党的“一个中心、两个基本点”的基本路线

(3)发展才是硬道理,要抓住时机,发展自己,关键是发展经济。

3、影响:(1)深刻总结了十一届三中全会以来社会主义现代化建设事业的基本经验,标志着邓小平理论的成熟。

(2)明确了长期困扰和束缚人们思想的许多重大认识问题,具有重大而深远的意义。进一步解放了人们思想,对建设有中国特色社会主义产生了深远影响。

(3)成为中共十四大的指导思想。

(三)社会主义市场经济体制的建立

1、明确提出---中共十四大(1992)

(3)提出经济体制改革的目标:建立社会主义市场经济体制。

(1)高度评价了邓小平建设有中国特色社会主义理论,确立了它在全党的指导地位。

(2)以江泽民为核心的党的第三代领导集体形成。

国家计划

市场机制

行政手段

经济、法律手段

国家直接调控企业

国家调控市场,市场引导企业

结构单一

结构多元

平均主义

注重效率

市场经济是通过市场来实现资源配置的一种经济体制。它是商品经济高度发展的产物,不以社会基本制度的变化为转移。

社会主义市场经济,就是把公有制的优越性与市场经济对资源的优化配置有效地结合起来,同社会主义基本制度结合在一起,使市场在国家宏观调控下对资源配置起基础性作用。

计划经济体制 社会主义市场经济体制

运行机制

调节手段

调节方式

所有制结构

利益分配

2、基本框架确立:

1993年11月,党中央通过了《中共中央关于建立社会主义市场经济体制若干问题的决定》,指出:社会主义市场经济体制是同社会主义基本制度结合在一起的,建立社会主义市场经济体制,就是要使市场在国家宏观调控下对资源配置起基础性作用。

3、进一步创新:

1997年年,“十五”大报告指出,非公有制经济是我国社会主义市场经济的重要组成部分,进一步完善了社会主义市场经济理论。

4、初步建立:

到21世纪初,中国已经初步建立起社会主义市场经济体制,以公有制为主体,多种所有制共同发展的经济格局基本形成。

三、社会主义市场经济体制

5、社会主义市场经济体制建立的意义:有利于实现经济的协调发展和稳定高速增长,对现代化建设有巨大推动作用,使中国的经济实力明显增强。

国家

1978年

1992年

21世纪

1984年

开始农村改革

重点

城市

改革

改革目标:

建立社会主义市场经济体制

政策调整

制度创新、不断深化

模仿苏联的路

走自己的路

中国特色社会主义的新路

课堂小结

1. “凤阳地多不打粮,磙子一住就逃荒”,“改革鼓点先敲响,如今飞出金凤凰”。这词反映十一届三中全会以后农民生活的巨大变迁,这是因为我国广大农村( )

A.开展了土地改革 B.实行了家庭联产承包责任制

C.开展了人民公社化运动 D.成立了农业生产合作社

2. 1979年底,包产到户、包干到户还只是在个别地方尝试,比重仅占全国总农户的9%。到1984年底,比重已增至95%以上。包产到户、包干到户迅速发展是由于它( )

A.是农民自己的发明创造

B.使农民获得土地所有权

C.使农民收入得到平均分配

D.适应了农民的生产需求

D

巩固练习

B

3.下列关于农村改革情况的叙述,不正确的是( )

A.农村生产责任制的主要形式是家庭联产责任制在 B.农村建立生产责任制的前提是将土地分配给农民所有 C.农村改革调动了农民的生产积极性,促进了农村经济发展 D.农村乡镇企业的迅速发展是农村改革的重要成果

4. 1979年,我国农村地区有这样一副春联:“借新账还旧账账账不清,吃一斤买一斤斤斤不断。”横批:“已经过去”。这副春联说明( )

A.家庭联产承包责任制深得人心

B.农民对过去丰衣足食生活的怀念

C.农民获得土地所有权后非常喜悦

D.乡镇企业使广大农民的收入提高

B

A

5. 1984年3月24日,55位厂长、经理联名在报纸上发出“请给我们松绑的呼吁。这55人呼吁的主要内容是( )

A.实施“一五”计划 B.扩大企业自主权

C.进行三大改造 D.结束“文化大革命”

6. 1985年起,我国开始以国有企业改革为重点的城市改革,1992年后国有企业改革加快了步伐,大中企业向建立现代企业制度迈进。促进其改革步伐加快的主要因素是( )

A.十一届三中全会的召开

B.公司制、股份制的推行

C.提出建立社会主义市场经济体制

D.确立以公有制为主体的多种所有制经济

C

B

7. 1984年青岛海尔集团成立,它以创新为核心,努力建立灵活、高效的现代企业运行机制。同年,上海电机总厂发起组建上海飞乐音响公司,在本公司职工中发行股票。在政策上能够为这些企业的改制提供有力支持的是( )

A.民族区域自治制度 B.“一国两制”

C.家庭联产承包责任制 D.城市经济体制改革

8.小芸同学带着一个研究性学习课题,搜 集了“政企分开”“利改税”“股份制改革”等资料。根据这些信息,判断她 的研究性学习课题是( )

A.土地改革 B.家庭联产承包责任制

C.国有企业改革 D.资产阶级性质改革

D

C

9.社会主义市场经济体制是指在社会主义公有制基础上,市场在国家宏观调控下对资源配置起什么作用( )

A.基础性 B.决定性 C.辅助性 D.统治性

10.中国改革开放的过程也是思想解放的过程。在这一过程中,我们先后克服了“个人崇拜”“计划经济崇拜”和“公有制崇拜”。其中克服了“计划经济崇拜”的关键一步是指( )

A.十一届三中全会确立了改革开放的伟大决策

B.十二大明确提出建设有中国特色的社会主义

C.十三大阐明了社会主义初级阶段的基本理论

D.十四大确立了社会主义市场经济体制的目标

D

A

经济体制改革

一、家庭联产承包责任制

(一)背景:

中共十一届三中全会以后,党和政府实行改革开放政策。改革先从农村开始。

目的:调动农民的生产积极性,促进农村经济发展。

过程

(1)1978年,安徽凤阳小岗村农民实行分田包产到户,自负盈亏。这种建立生产责任制的做法得到中央的肯定。

(2)在中央的支持和倡导下,家庭联产承包责任制逐步在全国推开,到1983年,已基本在全国农村普遍实行。

(二)家庭联产承包责任制

家庭联产承包责任制是指农户以家庭为单位向集体组织承包土地等生产资料和生产任务的农业生产责任制形式。其基本特点是在保留集体经济必要的统一经营的同时,集体将土地和其他生产资料承包给农户,承包户根据承包合同规定的权限,独立作出经营决策,并在完成国家和集体任务的前提下分享经营成果,一般做法是将土地等按人口或劳动力比例根据责、权、利相结合的原则分给农户经营。承包户和集体经济组织签订承包合同。

家庭联产承包责任制(“大包干”)

农业生产得到大发展,农村开始富裕起来。

(2)生产资料所有制:在农业合作化前,土地等生产资料归个体农民私有,实行农民土地所有制;承包责任制建立在生产资料公有制基础上,土地和生产资料所有权归国家和集体,农民只是享有经营和使用权。

(3)生产经营管理方式:农民个体经济是单纯的以农民个体力量进行的一家一户的落后的生产方式;承包责任制下,集体统一农田基本建设,是家庭分散经营和集体统一经营相结合的双层经营管理制度。

(4)产品分配方式:农民个体经济不存在按劳分配和集体提留;承包责任制贯彻了按劳分配、多劳多得的原则,体现了社会主义制度的优越性。

(5)发展后果:个体经济的经营方式落后,个体力量薄弱,亦无法采用农业机械和新技术,束缚了生产力的发展;承包责任制调动了农民的积极性,有利于改革农业经营结构,有利于我国农业的商品化、现代化。

拓展:家庭联产承包责任制与我国农业合作化前的农民个体经济的主要不同:

(1)背景:农民个体经济是建国后,为消灭封建剥削制度,经土地改革形成的;承包责任制是为纠正人民公社“一大二公”的弊端而实行的农村经济体制的改革。

1984年中华人民共和国成立35周年国庆游行时的标语“联产承包好”。

3、推广:1983年,家庭联产承包责任制已基本在全国农村普遍实行。 1984年,全国99%的生产队选择了家庭联产承包责任制。政社合一的农村人民公社制度实际已不存在。

为了加强和完善农业生产责任制,1980年,四川首先在广汉县进行了人民公社政社分开、恢复乡政府的改革试点。图为取消人民公社后全国最早建立的四川广汉县向阳乡人民政府。

公有制

自主经营

自负盈亏

剩下都是自己的

调动积极性

农村经济发展

开始富裕

项目 人民公社 家庭联产承包责任制

所有制形式 公有制

经营方式 统一经营

集中劳动

分配方式 统一分配

影响 没有积极性

农业发展停滞

贫穷

拓展:建国后,农村生产关系的四次调整

结合成功或失败的经验,说明生产关系变革应遵循什么规律?

应遵循原则:必须实事求是,合乎经济规律,把握住生产关系的变革或调整必须有利于生产力的发展。

事件 核心内容 意义

土地改革(1950-1952) 地主私有 农民私有 解放生产力开辟农业发展道路

农业合作社(1953) 私有制 公有制 进一步解放生产力

人民公社化(1958) 一大二公 挫伤积极性

家庭联产承包责任制(1978) 土地公有、包产到户、

自主经营 调动积极性

农业大发展

4、家庭联产承包责任制的影响

(1)在土地等生产资料公有制前提下,把分散经营和统一经营相结合,克服了人民公社的经营管理体制的弊端 ;

(2)打破了农业生产经营和生产上的“大锅饭”;

(3)调动了农民的积极性,解放了生产力,促进农村经济发展。

实行家庭联产承包责任制后,农民温饱问题得到了解决,但无法使农民致富,农村的劳动力大量节省出来,那么该如何解决农民致富和农村剩余的劳动力的问题呢?

水果生产基地

绿色蔬菜基地

花卉生产基地

茶叶生产基地

(1)发展现代农业:农业生产的专业化、商品化、社会化

(三)发展:

(2)乡镇企业的发展

乡镇企业:是指农村集体或个人创办的各类企业。乡镇企业原来叫社队企业,在经济体制改革前基本没有活力。

离土不离乡,进厂不进城

转化农村富余劳动力

乡镇企业异军突起,为农村致富和实现现代化开辟了一条新路,有力的推动了我国城市化进程。

材料:1999年国内生产总值的近1/3、农民收入的近1/3、出口创汇的近2/5都来自乡镇企业,而且这些都是国家财政很少支持的情况下实现的。1996年乡镇企业吸纳农村劳动力达13508万人;2000年,乡镇企业从业人员为12816万人,占农村劳动力的27.33%。

到2000年底,有38家乡镇企业

的商标成为全国驰名商标,有

216个产品获得中国乡镇企业名

牌称号。

河南新乡华星制药厂(刘庄)

河南新乡刘庄村

江苏江阴华西村

山东滕州大宗村

河南临颍南街村

(一)背景:1、农村改革成功,为继续深化改革打下了基础,改革的浪潮从农村涌向城市。

2.计划经济体制的弊端:

二、城市经济体制改革(国企改革)

材料一:“上班八点钟来,九点钟走人,十点钟时,随便往厂区大院里扔一个手榴弹也炸不死人。”

材料二:1956年夏天,上海天气很热,一家企业想买一批风扇,就打报告到上级有关部门申请,结果经过11个部门的层层审批,等申请报告批下来,夏天早过去了。

材料三:沈阳有两个厂,一个是铜厂,一个是电缆厂,这两个厂一墙之隔,但电缆厂归机械部门管,铜厂归冶金部门管,冶金部门把铜调到较远的其他地方去,电缆厂需要的铜又要从云南等地调进,造成了运输上的大量浪费,时间上的浪费,本来两个厂发展横向联合,通过签定合同就可以解决,但是不行。

两则材料说明国有企业中存在哪些问题?

提示:政府——要给企业下达生产任务,严格规定产品的数量、品种、样式等,还负责企业的原料供应、产品销售、新产品开发、人员安排、职工工资、奖金和福利的发放等。企业——只管生产。工人——干多干少,干与不干一个样,每月都能按照级别领取固定工资。

政府管得太多;企业没有自主权;工人没有积极性。政企不分,限制了企业的发展,使企业不能最大限度地创造财富,影响了国家财政收入。

虽然城市经济体制改革比农村复杂,但有了农村改革的成功经验,我们对城市改革很有信心。

——邓小平(1984年10月会见科尔的讲话)

(二)展开:

1984年10月十二届三中全会通过了《中共中央关于经济体制改革的决定》,要求加快以城市为重点的经济体制改革的步伐。

1984年10月21日《人民日报》刊登

二、城市经济体制改革

(三)中心环节:增强企业活力

原则:政企分开,所有权和经营权适当分离,进一步扩大企业生产经营自主权。

措施:实行各种形式的承包经营责任制和厂长负责制

(四)主要内容

1、把原来单一的公有制经济,发展为以公有制经济为主体的多种所有制经济。

2、对国有企业实行政企分开,逐步扩大企业的生产经营自主权,实行经营责任制。

3、实行以按劳分配为主、多种分配方式并存的制度。

(五)改革深化-----建立现代企业制度

建立现代企业制度就是按照“产权清晰、权责明确、政企分开、管理科学”的要求,对国有大企中型企业实行规范化的公司改革,使企业成为适应市场的法人实体和竞争主体,以适应发展社会化大生产和市场经济的要求。

“二汽”集团生产的新型汽车

截至1999年底全国有81.5﹪的企业进行了改制。

九十年代初,开始进行股份制改造,建立现代企业制度

北京天桥百货商场始建于1953年4月。在1958年就被评为“全国第一面商业红旗”。当人们还在争论股份制姓“社”还是姓“资”的时候,天桥百货商场已经着手股份制改造的工作。1984年7月25日,北京天桥百货股份有限公司成立,发行股票300万元。是全国第一家由国营企业转制为股份制的企业,被称作新中国的“商业第一股”。

4、意义:大大调动了企业、职工的积极性,增强了企业的活力和竞争实力;逐渐形成了一批有实力和活力的大企业集团;使国有资产大幅度增加,有利于国民经济的稳定和健康发展。

国有企业改革就是要把企业推向市场,在这个过程中出现企业职工下岗是不可避免的。这就需要在改革的过程中,不断完善社会保障制度,实施下岗职工再就业工程,以有利于改革的顺利推进,以利于社会的稳定和人民生活水平的提高。

探究:如何看待国有企业职工下岗问题?

1、建立:计划经济体制建立于“一五计划”末期,随着三大改造的完成,逐渐建立了生产资料公有制为基础的社会主义计划经济体制。

2、特征:(1)单一公有制,排斥多种经济形式和经营方式。

(2)生产经营决策在国家手中,企业缺乏自主权(指令性计划)。

(3)分配实行统收统支,平均主义,“大锅饭”。

(4)否定市场及价值规律对经济的调节作用,采用行政手段来调节。

3、评价:(1)积极:在共和国早期,对集中人力、物力、财力进行国家重点建设,促进“一五计划”超额完成,对经济的恢复,对生产资料私有制的社会主义改造,发挥过重要作用。

(2)消极:在计划经济体制下,各种商品的生产计划和销售价格都由中央统一制定,影响了人们的生产积极性,束缚了生产力的发展,导致商品供应严重不足,给人们生活带来了极大的不便。

(一)计划经济体制

三、社会主义市场经济体制的确立

1、背景:20世纪80年代末90年代初,中国社会主义现代化建设和改革开放遇到姓“资”姓“社”等问题的困扰。这些问题如不及时解决,就会影响我国改革开放和现代化建设的进程。在这关键时刻,邓小平于1992年初到南方视察。

(二)邓小平南方谈话

2、主要内容:(1)社会主义的本质是解放生产力,发展生产力,计划和市场都是手段,“计划多一点还是市场多一点,不是社会主义与资本主义的本质区别”

(2)要毫不动摇地坚持党的“一个中心、两个基本点”的基本路线

(3)发展才是硬道理,要抓住时机,发展自己,关键是发展经济。

3、影响:(1)深刻总结了十一届三中全会以来社会主义现代化建设事业的基本经验,标志着邓小平理论的成熟。

(2)明确了长期困扰和束缚人们思想的许多重大认识问题,具有重大而深远的意义。进一步解放了人们思想,对建设有中国特色社会主义产生了深远影响。

(3)成为中共十四大的指导思想。

(三)社会主义市场经济体制的建立

1、明确提出---中共十四大(1992)

(3)提出经济体制改革的目标:建立社会主义市场经济体制。

(1)高度评价了邓小平建设有中国特色社会主义理论,确立了它在全党的指导地位。

(2)以江泽民为核心的党的第三代领导集体形成。

国家计划

市场机制

行政手段

经济、法律手段

国家直接调控企业

国家调控市场,市场引导企业

结构单一

结构多元

平均主义

注重效率

市场经济是通过市场来实现资源配置的一种经济体制。它是商品经济高度发展的产物,不以社会基本制度的变化为转移。

社会主义市场经济,就是把公有制的优越性与市场经济对资源的优化配置有效地结合起来,同社会主义基本制度结合在一起,使市场在国家宏观调控下对资源配置起基础性作用。

计划经济体制 社会主义市场经济体制

运行机制

调节手段

调节方式

所有制结构

利益分配

2、基本框架确立:

1993年11月,党中央通过了《中共中央关于建立社会主义市场经济体制若干问题的决定》,指出:社会主义市场经济体制是同社会主义基本制度结合在一起的,建立社会主义市场经济体制,就是要使市场在国家宏观调控下对资源配置起基础性作用。

3、进一步创新:

1997年年,“十五”大报告指出,非公有制经济是我国社会主义市场经济的重要组成部分,进一步完善了社会主义市场经济理论。

4、初步建立:

到21世纪初,中国已经初步建立起社会主义市场经济体制,以公有制为主体,多种所有制共同发展的经济格局基本形成。

三、社会主义市场经济体制

5、社会主义市场经济体制建立的意义:有利于实现经济的协调发展和稳定高速增长,对现代化建设有巨大推动作用,使中国的经济实力明显增强。

国家

1978年

1992年

21世纪

1984年

开始农村改革

重点

城市

改革

改革目标:

建立社会主义市场经济体制

政策调整

制度创新、不断深化

模仿苏联的路

走自己的路

中国特色社会主义的新路

课堂小结

1. “凤阳地多不打粮,磙子一住就逃荒”,“改革鼓点先敲响,如今飞出金凤凰”。这词反映十一届三中全会以后农民生活的巨大变迁,这是因为我国广大农村( )

A.开展了土地改革 B.实行了家庭联产承包责任制

C.开展了人民公社化运动 D.成立了农业生产合作社

2. 1979年底,包产到户、包干到户还只是在个别地方尝试,比重仅占全国总农户的9%。到1984年底,比重已增至95%以上。包产到户、包干到户迅速发展是由于它( )

A.是农民自己的发明创造

B.使农民获得土地所有权

C.使农民收入得到平均分配

D.适应了农民的生产需求

D

巩固练习

B

3.下列关于农村改革情况的叙述,不正确的是( )

A.农村生产责任制的主要形式是家庭联产责任制在 B.农村建立生产责任制的前提是将土地分配给农民所有 C.农村改革调动了农民的生产积极性,促进了农村经济发展 D.农村乡镇企业的迅速发展是农村改革的重要成果

4. 1979年,我国农村地区有这样一副春联:“借新账还旧账账账不清,吃一斤买一斤斤斤不断。”横批:“已经过去”。这副春联说明( )

A.家庭联产承包责任制深得人心

B.农民对过去丰衣足食生活的怀念

C.农民获得土地所有权后非常喜悦

D.乡镇企业使广大农民的收入提高

B

A

5. 1984年3月24日,55位厂长、经理联名在报纸上发出“请给我们松绑的呼吁。这55人呼吁的主要内容是( )

A.实施“一五”计划 B.扩大企业自主权

C.进行三大改造 D.结束“文化大革命”

6. 1985年起,我国开始以国有企业改革为重点的城市改革,1992年后国有企业改革加快了步伐,大中企业向建立现代企业制度迈进。促进其改革步伐加快的主要因素是( )

A.十一届三中全会的召开

B.公司制、股份制的推行

C.提出建立社会主义市场经济体制

D.确立以公有制为主体的多种所有制经济

C

B

7. 1984年青岛海尔集团成立,它以创新为核心,努力建立灵活、高效的现代企业运行机制。同年,上海电机总厂发起组建上海飞乐音响公司,在本公司职工中发行股票。在政策上能够为这些企业的改制提供有力支持的是( )

A.民族区域自治制度 B.“一国两制”

C.家庭联产承包责任制 D.城市经济体制改革

8.小芸同学带着一个研究性学习课题,搜 集了“政企分开”“利改税”“股份制改革”等资料。根据这些信息,判断她 的研究性学习课题是( )

A.土地改革 B.家庭联产承包责任制

C.国有企业改革 D.资产阶级性质改革

D

C

9.社会主义市场经济体制是指在社会主义公有制基础上,市场在国家宏观调控下对资源配置起什么作用( )

A.基础性 B.决定性 C.辅助性 D.统治性

10.中国改革开放的过程也是思想解放的过程。在这一过程中,我们先后克服了“个人崇拜”“计划经济崇拜”和“公有制崇拜”。其中克服了“计划经济崇拜”的关键一步是指( )

A.十一届三中全会确立了改革开放的伟大决策

B.十二大明确提出建设有中国特色的社会主义

C.十三大阐明了社会主义初级阶段的基本理论

D.十四大确立了社会主义市场经济体制的目标

D

A

同课章节目录

- 第一单元 中华人民共和国的成立和巩固

- 第1课 中华人民共和国成立

- 第2课 抗美援朝

- 第3课 土地改革

- 第二单元 社会主义制度的建立与社会主义建设的探索

- 第4课 新中国工业化的起步和人民代表大会制度的确立

- 第5课 三大改造

- 第6课 艰辛探索与建设成就

- 第三单元 中国特色社会主义道路

- 第7课 伟大的历史转折

- 第8课 经济体制改革

- 第9课 对外开放

- 第10课 建设中国特色社会主义

- 第11课 为实现中国梦而努力奋斗

- 第四单元 民族团结与祖国统一

- 第12课 民族大团结

- 第13课 香港和澳门回归祖国

- 第14课 海峡两岸的交往

- 第五单元 国防建设与外交成就

- 第15课 钢铁长城

- 第16课 独立自主的和平外交

- 第17课 外交事业的发展

- 第六单元 科技文化与社会生活

- 第18课 科技文化成就

- 第19课 社会生活的变迁

- 第20课 活动课:生活环境的巨大变化