统一多民族国家的捍卫者康熙帝

文档属性

| 名称 | 统一多民族国家的捍卫者康熙帝 |

|

|

| 格式 | rar | ||

| 文件大小 | 2.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2009-09-24 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

课件34张PPT。

《康熙大帝》主题曲《向天再借五百年》

沿着江山起起伏伏温柔的曲线

放马爱的中原爱的北国和江南

面对冰刀雪剑风雨多情的陪伴

珍惜苍天赐给我的金色的华年

做人一地肝胆做人何惧艰险

豪情不变年复一年

做人有苦有甜善恶分开两边

都为梦中的明天

看铁蹄铮铮踏遍万里河山

我站在风口浪尖紧握住日月旋转

愿烟火人间安得太平美满

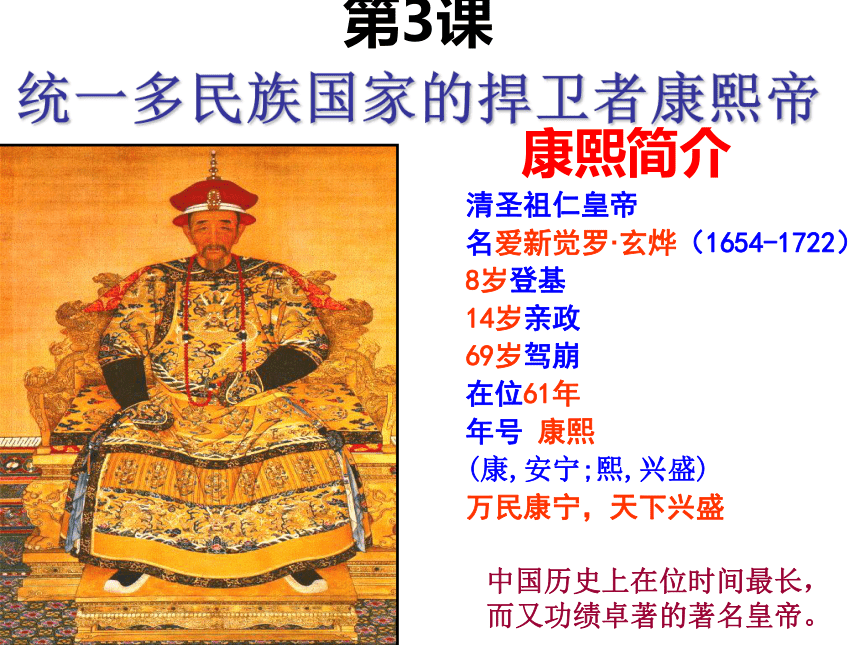

我真的还想再活五百年康熙简介清圣祖仁皇帝

名爱新觉罗·玄烨(1654-1722)

8岁登基

14岁亲政

69岁驾崩

在位61年

年号 康熙

(康,安宁;熙,兴盛)

万民康宁,天下兴盛中国历史上在位时间最长,而又功绩卓著的著名皇帝。第3课

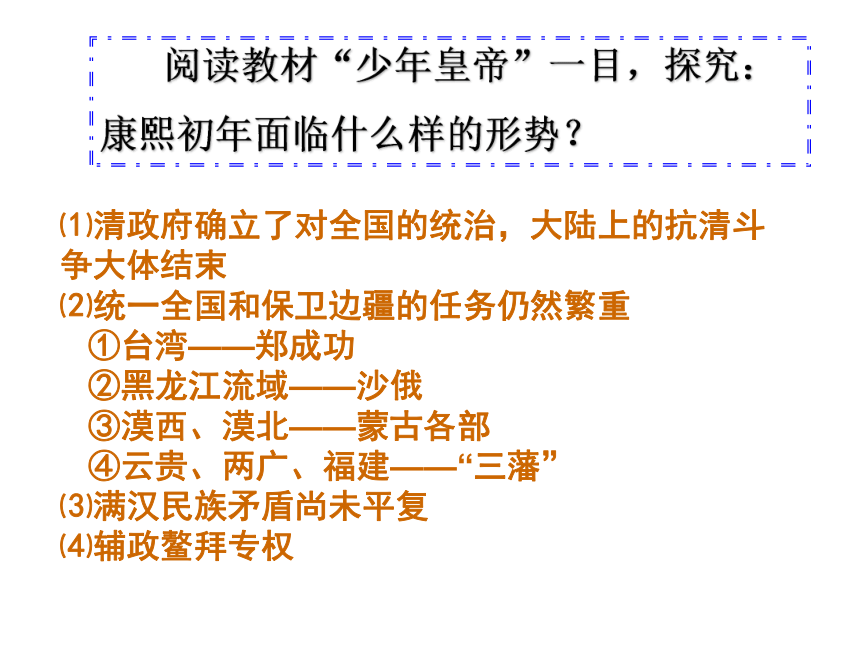

统一多民族国家的捍卫者康熙帝 阅读教材“少年皇帝”一目,探究:

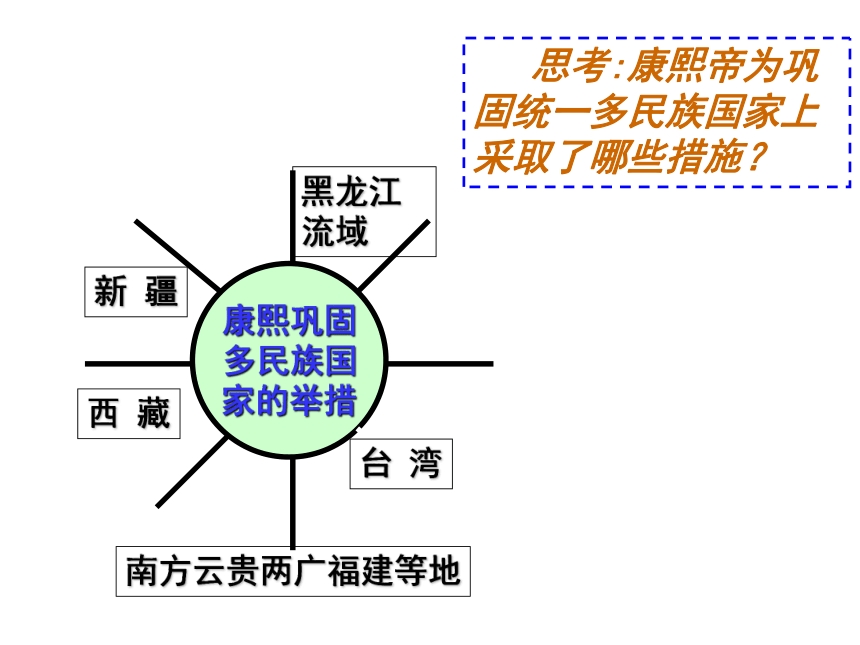

康熙初年面临什么样的形势?⑴清政府确立了对全国的统治,大陆上的抗清斗争大体结束

⑵统一全国和保卫边疆的任务仍然繁重

①台湾——郑成功

②黑龙江流域——沙俄

③漠西、漠北——蒙古各部

④云贵、两广、福建——“三藩”

⑶满汉民族矛盾尚未平复

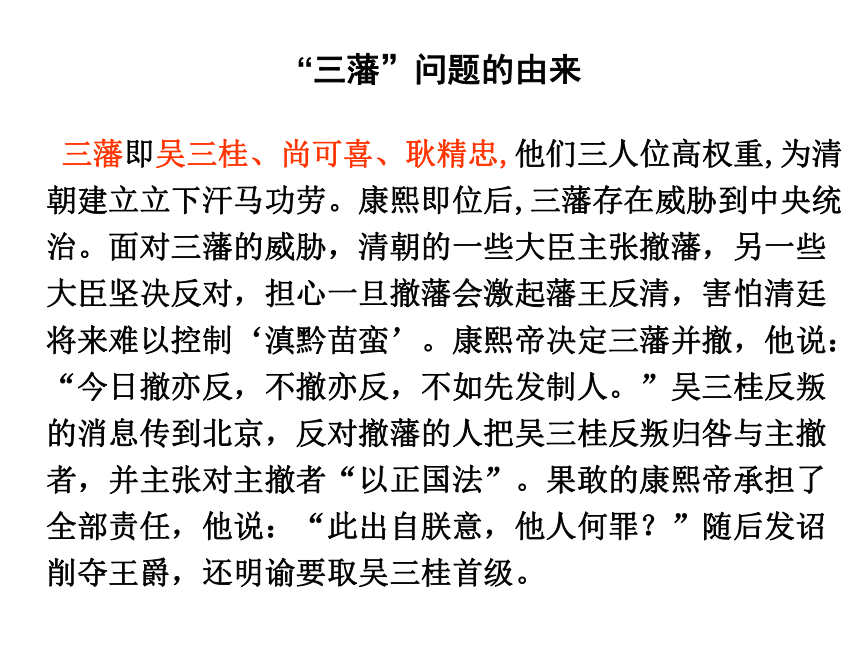

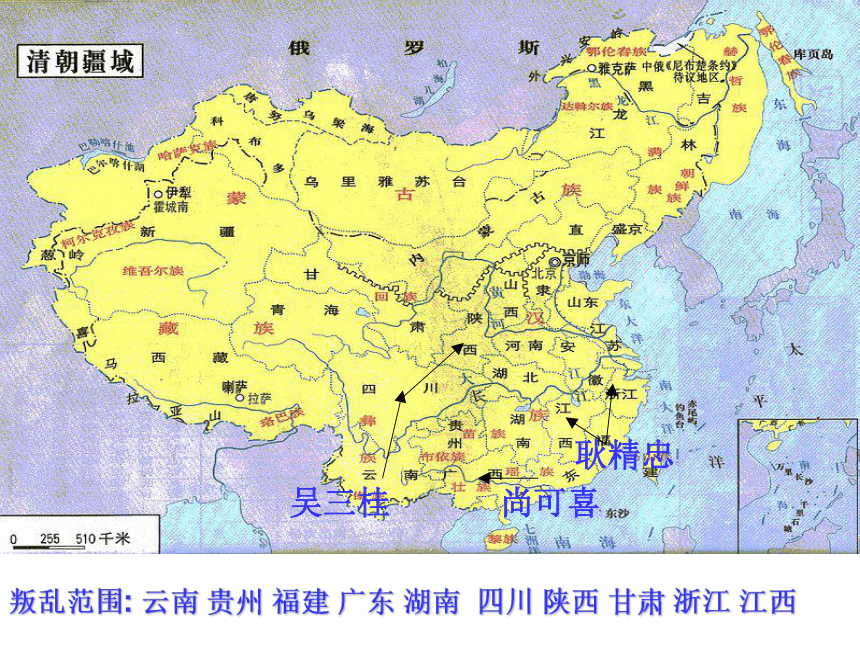

⑷辅政鳌拜专权 思考:康熙帝为巩固统一多民族国家上采取了哪些措施?对内:巩固统一国家1、平定“三藩”“三藩”问题的由来 三藩即吴三桂、尚可喜、耿精忠,他们三人位高权重,为清朝建立立下汗马功劳。康熙即位后,三藩存在威胁到中央统治。面对三藩的威胁,清朝的一些大臣主张撤藩,另一些大臣坚决反对,担心一旦撤藩会激起藩王反清,害怕清廷将来难以控制‘滇黔苗蛮’。康熙帝决定三藩并撤,他说:“今日撤亦反,不撤亦反,不如先发制人。”吴三桂反叛的消息传到北京,反对撤藩的人把吴三桂反叛归咎与主撤者,并主张对主撤者“以正国法”。果敢的康熙帝承担了全部责任,他说:“此出自朕意,他人何罪?”随后发诏削夺王爵,还明谕要取吴三桂首级。叛乱范围: 云南 贵州 福建 广东 湖南 四川 陕西 甘肃 浙江 江西吴三桂尚可喜耿精忠反映平三藩的《纪功图卷》(局部)你认为康熙帝平定三藩之乱有什么历史意义? 消除了割据、分裂的隐患,加强了国家统一;巩固了中央集权;

促进经济发展,安定民生。对康熙平定三藩之乱的评价史学界有两种不同的观点:

第一种观点认为:平定三藩,消灭了地方割据势力,有利于加强中央集权和维护国家统一。

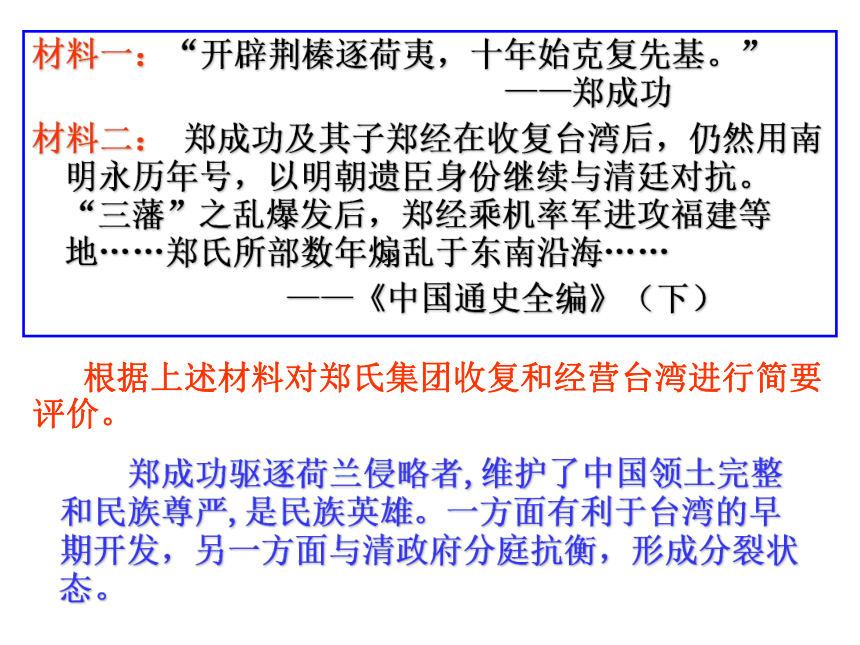

第二种观点认为:平定三藩,并非明智之举,难以为功。其依据有:第一,从原因上看,三藩之乱的发生是康熙对三藩处理政策不当造成的,汉武帝尚知以推恩令化王国为侯国,最后铲除王国势力,康熙在内地未治,人心不一的情况下,却不以政治手段徐图,贸然撤藩,指望军事手段的速效。第二,从结果来看,兴兵八年,祸及十省,使刚刚恢复的社会经济重遭破坏。第三,从性质上来看,康熙与三藩的矛盾,纯属统治阶级内部的斗争,无正义和非正义之分。思考中国古代封建王朝解决地方割据势力的手段可分为哪几种?试举例说明。你比较赞成哪种方式?为什么?对内:巩固统一国家1、平定“三藩”2、收复台湾材料一:“开辟荆榛逐荷夷,十年始克复先基。” ——郑成功

材料二: 郑成功及其子郑经在收复台湾后,仍然用南明永历年号,以明朝遗臣身份继续与清廷对抗。“三藩”之乱爆发后,郑经乘机率军进攻福建等地……郑氏所部数年煽乱于东南沿海……

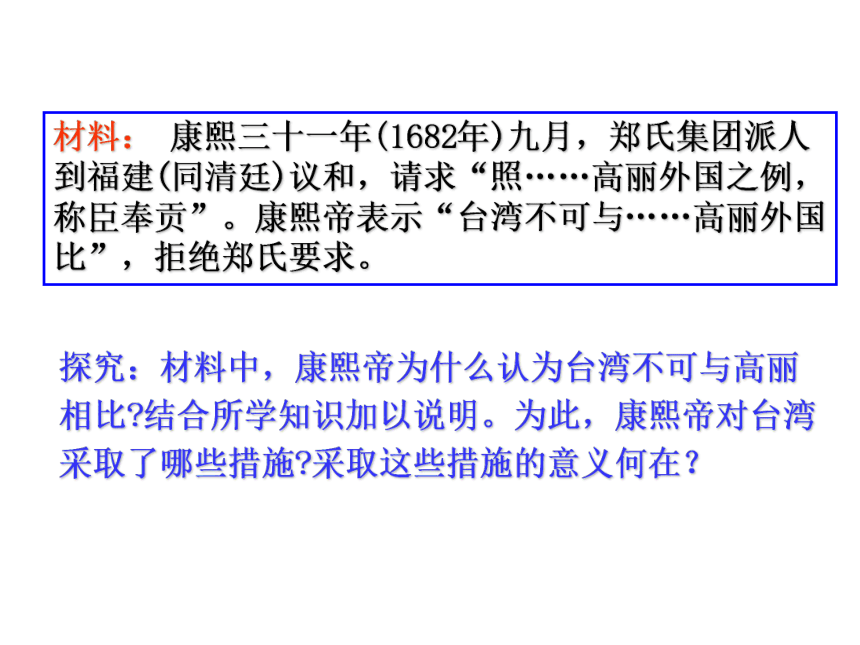

——《中国通史全编》(下) 根据上述材料对郑氏集团收复和经营台湾进行简要评价。 郑成功驱逐荷兰侵略者,维护了中国领土完整和民族尊严,是民族英雄。一方面有利于台湾的早期开发,另一方面与清政府分庭抗衡,形成分裂状态。材料: 康熙三十一年(1682年)九月,郑氏集团派人到福建(同清廷)议和,请求“照……高丽外国之例,称臣奉贡”。康熙帝表示“台湾不可与……高丽外国比”,拒绝郑氏要求。探究:材料中,康熙帝为什么认为台湾不可与高丽相比?结合所学知识加以说明。为此,康熙帝对台湾采取了哪些措施?采取这些措施的意义何在?施琅进军台湾施琅 启用降将施琅,彰显胆略见识

武力收复台湾,安定东南海疆

台湾设府置县,促进联系发展1684年清朝

设置台湾府 1683年,清军进入台湾,郑成功的后代归顺清朝。

1684年,清政府设置台湾府,隶属福建省,实现了统一。耕田采甘蔗清人绘《台湾风俗图》 从这些图中你能看出清政府收复台湾的历史意义吗? 清末诗人丘逢甲《春愁》:

“ 春愁难遣强看山, 往事惊心泪欲潸。

四百万人同一哭, 去年今日割台湾。”

于右任是参加辛亥革命的国民党元老。在1962年1月24日病重时在台湾写下《望大陆诗》:

“葬我于高山之上兮,望我大陆。

大陆不可见兮,只有痛哭。

葬我于高山之上兮,望我故乡。

故乡不可见兮,永远不忘。

天苍苍,野茫茫,山之上,国有殇。”对内:巩固统一国家1、平定“三藩”2、收复台湾3、三征噶尔丹 康熙时,蒙古族分为漠南蒙古、漠北蒙古和漠西蒙古三个部分。除了漠南蒙古早已归属清朝外,其他两部也都臣服了清朝。准噶尔是漠西蒙古的一支,本来在伊犁一带过游牧生活。 自从噶尔丹(1644—1697)统治准噶尔部以后,他野心勃勃,先兼并了漠西蒙古其他部落,又向东进攻漠北蒙古。漠北蒙古抵抗失败后逃到漠南,请求清朝政府保护。噶尔丹自以为有沙俄撑腰,十分骄横,以追击漠北蒙古为名,大举进犯漠南。历史纵横《平定准噶尔图卷》局部四月天山路,今朝瀚海行。

积沙流绝塞,落日度连营。

战伐因声罪,驰驱为息兵。

敢云黄屋重?辛苦事亲征。

——康熙 结果影响:

噶尔丹自杀,平叛取得胜利。

打击了新疆、蒙古分裂力量对内:巩固统一国家1、平定“三藩”2、收复台湾3、三征噶尔丹4、加强民族团结⑴尊崇儒家文化

①表现:

A.拜祭孔庙

B.恢复开科取士,延揽汉族文士

②影响:

既缓和了阶级和民族矛盾,

又加快了满族文化的发展步伐⑵加强与蒙、藏民族团结,尊重喇嘛教

①表现:

A.在多伦与内外蒙首领会盟

B.册封班禅、哲布尊丹巴、章嘉等活佛

②影响:

加强了对西藏和蒙古的管理历史纵横

加强对西藏管辖的三大措施:

册封制度、驻藏大臣、金瓶掣签

按喇嘛教的说法,在达赖和班禅逝世时出生的男孩,为他们的“转世灵童”。以往,达赖、班禅转世制度很不严密,常常出现几个同时出生的男孩争夺转世灵童地位的矛盾。为了防止这一弊端,乾隆帝颁发金瓶,由驻藏大臣将找到的“灵童”们的名字,写在象牙签上,投入金瓶中,由喇嘛诵经后,经驻藏大臣主持,摇动金瓶抽签。中签的灵童,报中央政府批准后,即为合法的继承人。 对外:维护国家主权——抗击沙俄东北的黑龙江流域在康熙的祖父和曾祖父的时候,就是努尔哈赤和皇太极的时候已经完全归附于清朝,由于清军入关八旗主力南下,沙皇俄国的军队借着这个机会就侵入了黑龙江流域。康熙统一台湾之后,决定反击沙俄的侵略,康熙派萨布素率领军队到了雅克萨,两次战争取得雅克萨反击战的完全的胜利。经过:

⑴ 康熙亲自东巡,了解敌情,制定方略

⑵ 分别命令彭春、萨布素组织两次收复雅克萨之战对外:维护国家主权——抗击沙俄结果:1689年中俄双方签订《尼布楚条约》,从法律上确定中俄东段边界 1689年《尼布楚条约》规定: 中俄两国以格尔必齐河、额尔古纳河和外兴安岭往东至海为界,岭北河西属俄国,岭南河东属中国。 《尼布楚条约》意义: 1.双方平等协商下签署的平等条约; 2.肯定了“两江一岛”属中国。 (即黑龙江、乌苏里江流域和库页岛)对内:巩固统一国家1、平定“三藩”2、收复台湾3、三征噶尔丹4、加强民族团结消除了割据分裂的隐患,加强了国家统一;巩固了中央集权;促进经济发展,安定民生。加强了台湾同祖国内地的联系,促进了台湾的开发,巩固了祖国的海防。打击了新疆、蒙古分裂力量抗击了沙俄的侵略,确定了中俄东段边界尊崇儒家文化既缓和了阶级和民族矛盾,又加快了满族文化的发展步伐加强与蒙、藏民族团结,尊重喇嘛教加强了对西藏和蒙古的管理康熙帝巩固多民族国家的重大举措及影响对外:维护国家主权——抗击沙俄西跨葱岭西北达巴尔喀什湖北接西伯利亚东北至黑龙江以北外兴安岭和库页岛东临太平洋东南到台湾及附属岛屿钓鱼岛、赤尾屿等南到南海诸岛清朝行政区划: 包括18个省, 5个将军辖区, 2个办事大臣辖区我国辽阔的版图在清朝前期最终奠定对内:巩固统一国家1、平定“三藩”2、收复台湾3、三征噶尔丹4、加强民族团结消除了割据分裂的隐患,加强了国家统一;巩固了中央集权;促进经济发展,安定民生。加强了台湾同祖国内地的联系,促进了台湾的开发,巩固了祖国的海防。打击了新疆、蒙古分裂力量抗击了沙俄的侵略,确定了中俄东段边界尊崇儒家文化既缓和了阶级和民族矛盾,又加快了满族文化的发展步伐加强与蒙、藏民族团结,尊重喇嘛教加强了对西藏和蒙古的管理康熙帝巩固多民族国家的重大举措及影响对外:维护国家主权——抗击沙俄 意义

1、促进了民族融合。

2、开创了康乾盛世的繁盛时代。

3、巩固了统一的多民族国家。

4、为今天我们统一多民族国家奠定了基础。思考 明清时期巩固统一多民族国家的政策措施,较以前相比,最大的特点是什么?抵制外来侵略感悟历史几种评价康熙的观点一种观点是对康熙的称颂——是一位杰出的封建帝王。另一种观点是对康熙的重新评价——延误了历史的进程

认为康熙帝有才无识,没有把握住历史的机遇,因循误国。所谓的“康乾盛世”只能说是落日的余辉。 1、机智果敢。八岁即位,十六岁智擒螯拜,稳定了朝廷秩序。

2、维护并巩固了国家统一。平定三藩之乱和准葛尔贵族葛尔丹的叛乱,派兵攻入台湾设立台 湾府;加强对西藏地区的统治;组织雅克萨之战,迫使俄国签定《尼不楚条约》维护了国家的领土主权。

3、学识渊博,弘扬了中国古代文化。一生苦研儒学,推崇程朱理学,开博学鸿儒科,编撰《古今图书集成》《全唐诗》《康熙字典》。

4、重视农业发展。实行更名田制度和摊丁入亩制度,推动了社会生产力的发展。

5、拉开了长达150年的“康乾盛世”的序幕 从当时中国的情况看,资本主义萌芽在明朝中后期已经出现,到康熙时,正在逐渐滋长,这为资本主义的产生提供了一定的条件,也说明中国具备了社会变革的一定的经济条件.其次,当时中国的封建政治思想体系也面临者前所未有的质疑与挑战:一方面清朝入主中原使“华夷有别”、“以夏变夷”论不攻自破;另一方面以顾炎武、李贽等人为代表,中国出现了反对封建专制制度的民主思想,这些思想与欧洲的启蒙思想不谋而合,说明中国已经具备了社会改革的思想基础。

然而就在这关键时刻,号称英明好学、文武全才的康熙帝,是抓住时代发展的机遇,厉行变革,还是“拨乱反正”,使业已落后的封建社会复苏呢?从他的思想行为看,他选择了后者。阅读材料:

“昔秦兴土石之工,修建长城。我朝施恩于喀尔喀,使之防备朔方,较长城更为坚固。”

“守国之道,惟在修德安民,民心悦则邦本宁,而边境自固,所谓众志成城也。” ——康熙⑴ 明朝修了十多次长城,而清朝却不修长城,结合康熙帝的这两段话,想一想,清朝为何不修长城?⑵ 历史上还有哪一皇帝也有同样的民族思想,他采取过那些属于这一 思想的民族政策?康熙说,“昔秦兴土石之工,修筑长城。我朝施恩于喀尔喀,使之防备朔方,较长城更为坚固”。换句话说,就是喀尔喀蒙古,整个的蒙古变成了清朝的坚强的无形的牢固的长城。中国从秦汉的匈奴,到明朝的蒙古,这个历史难题两千年来没有解决,康熙把这个问题解决了,这是一个很大的历史贡献。 ⑴ 明朝修了十多次长城,而清朝却不修长城,结合康熙帝的这两段话,想一想,清朝为何不修长城?解题关键:得民心者得天下康熙帝认为,国家的统治、边境的稳固,最主要在于“修德安民”,假如统治者以德治民,则国家根基稳固,边境自然安全。清朝通过多伦会盟,施恩于漠北蒙古,使那里的民族为清所用,这样就可以众志成城,不用在修长城。⑵ 历史上还有哪一皇帝也有同样的民族思想,他采取过那些属于这一 思想的民族政策?唐太宗

册封、设置机构、和亲

播放电视剧《康熙大帝》主题曲《向天再借五百年》

如果康熙大帝真的向天借来了五百年,中国社会将会发生怎样的变化?

根据你所知道的康熙大帝,作一合理猜想。

《康熙大帝》主题曲《向天再借五百年》

沿着江山起起伏伏温柔的曲线

放马爱的中原爱的北国和江南

面对冰刀雪剑风雨多情的陪伴

珍惜苍天赐给我的金色的华年

做人一地肝胆做人何惧艰险

豪情不变年复一年

做人有苦有甜善恶分开两边

都为梦中的明天

看铁蹄铮铮踏遍万里河山

我站在风口浪尖紧握住日月旋转

愿烟火人间安得太平美满

我真的还想再活五百年康熙简介清圣祖仁皇帝

名爱新觉罗·玄烨(1654-1722)

8岁登基

14岁亲政

69岁驾崩

在位61年

年号 康熙

(康,安宁;熙,兴盛)

万民康宁,天下兴盛中国历史上在位时间最长,而又功绩卓著的著名皇帝。第3课

统一多民族国家的捍卫者康熙帝 阅读教材“少年皇帝”一目,探究:

康熙初年面临什么样的形势?⑴清政府确立了对全国的统治,大陆上的抗清斗争大体结束

⑵统一全国和保卫边疆的任务仍然繁重

①台湾——郑成功

②黑龙江流域——沙俄

③漠西、漠北——蒙古各部

④云贵、两广、福建——“三藩”

⑶满汉民族矛盾尚未平复

⑷辅政鳌拜专权 思考:康熙帝为巩固统一多民族国家上采取了哪些措施?对内:巩固统一国家1、平定“三藩”“三藩”问题的由来 三藩即吴三桂、尚可喜、耿精忠,他们三人位高权重,为清朝建立立下汗马功劳。康熙即位后,三藩存在威胁到中央统治。面对三藩的威胁,清朝的一些大臣主张撤藩,另一些大臣坚决反对,担心一旦撤藩会激起藩王反清,害怕清廷将来难以控制‘滇黔苗蛮’。康熙帝决定三藩并撤,他说:“今日撤亦反,不撤亦反,不如先发制人。”吴三桂反叛的消息传到北京,反对撤藩的人把吴三桂反叛归咎与主撤者,并主张对主撤者“以正国法”。果敢的康熙帝承担了全部责任,他说:“此出自朕意,他人何罪?”随后发诏削夺王爵,还明谕要取吴三桂首级。叛乱范围: 云南 贵州 福建 广东 湖南 四川 陕西 甘肃 浙江 江西吴三桂尚可喜耿精忠反映平三藩的《纪功图卷》(局部)你认为康熙帝平定三藩之乱有什么历史意义? 消除了割据、分裂的隐患,加强了国家统一;巩固了中央集权;

促进经济发展,安定民生。对康熙平定三藩之乱的评价史学界有两种不同的观点:

第一种观点认为:平定三藩,消灭了地方割据势力,有利于加强中央集权和维护国家统一。

第二种观点认为:平定三藩,并非明智之举,难以为功。其依据有:第一,从原因上看,三藩之乱的发生是康熙对三藩处理政策不当造成的,汉武帝尚知以推恩令化王国为侯国,最后铲除王国势力,康熙在内地未治,人心不一的情况下,却不以政治手段徐图,贸然撤藩,指望军事手段的速效。第二,从结果来看,兴兵八年,祸及十省,使刚刚恢复的社会经济重遭破坏。第三,从性质上来看,康熙与三藩的矛盾,纯属统治阶级内部的斗争,无正义和非正义之分。思考中国古代封建王朝解决地方割据势力的手段可分为哪几种?试举例说明。你比较赞成哪种方式?为什么?对内:巩固统一国家1、平定“三藩”2、收复台湾材料一:“开辟荆榛逐荷夷,十年始克复先基。” ——郑成功

材料二: 郑成功及其子郑经在收复台湾后,仍然用南明永历年号,以明朝遗臣身份继续与清廷对抗。“三藩”之乱爆发后,郑经乘机率军进攻福建等地……郑氏所部数年煽乱于东南沿海……

——《中国通史全编》(下) 根据上述材料对郑氏集团收复和经营台湾进行简要评价。 郑成功驱逐荷兰侵略者,维护了中国领土完整和民族尊严,是民族英雄。一方面有利于台湾的早期开发,另一方面与清政府分庭抗衡,形成分裂状态。材料: 康熙三十一年(1682年)九月,郑氏集团派人到福建(同清廷)议和,请求“照……高丽外国之例,称臣奉贡”。康熙帝表示“台湾不可与……高丽外国比”,拒绝郑氏要求。探究:材料中,康熙帝为什么认为台湾不可与高丽相比?结合所学知识加以说明。为此,康熙帝对台湾采取了哪些措施?采取这些措施的意义何在?施琅进军台湾施琅 启用降将施琅,彰显胆略见识

武力收复台湾,安定东南海疆

台湾设府置县,促进联系发展1684年清朝

设置台湾府 1683年,清军进入台湾,郑成功的后代归顺清朝。

1684年,清政府设置台湾府,隶属福建省,实现了统一。耕田采甘蔗清人绘《台湾风俗图》 从这些图中你能看出清政府收复台湾的历史意义吗? 清末诗人丘逢甲《春愁》:

“ 春愁难遣强看山, 往事惊心泪欲潸。

四百万人同一哭, 去年今日割台湾。”

于右任是参加辛亥革命的国民党元老。在1962年1月24日病重时在台湾写下《望大陆诗》:

“葬我于高山之上兮,望我大陆。

大陆不可见兮,只有痛哭。

葬我于高山之上兮,望我故乡。

故乡不可见兮,永远不忘。

天苍苍,野茫茫,山之上,国有殇。”对内:巩固统一国家1、平定“三藩”2、收复台湾3、三征噶尔丹 康熙时,蒙古族分为漠南蒙古、漠北蒙古和漠西蒙古三个部分。除了漠南蒙古早已归属清朝外,其他两部也都臣服了清朝。准噶尔是漠西蒙古的一支,本来在伊犁一带过游牧生活。 自从噶尔丹(1644—1697)统治准噶尔部以后,他野心勃勃,先兼并了漠西蒙古其他部落,又向东进攻漠北蒙古。漠北蒙古抵抗失败后逃到漠南,请求清朝政府保护。噶尔丹自以为有沙俄撑腰,十分骄横,以追击漠北蒙古为名,大举进犯漠南。历史纵横《平定准噶尔图卷》局部四月天山路,今朝瀚海行。

积沙流绝塞,落日度连营。

战伐因声罪,驰驱为息兵。

敢云黄屋重?辛苦事亲征。

——康熙 结果影响:

噶尔丹自杀,平叛取得胜利。

打击了新疆、蒙古分裂力量对内:巩固统一国家1、平定“三藩”2、收复台湾3、三征噶尔丹4、加强民族团结⑴尊崇儒家文化

①表现:

A.拜祭孔庙

B.恢复开科取士,延揽汉族文士

②影响:

既缓和了阶级和民族矛盾,

又加快了满族文化的发展步伐⑵加强与蒙、藏民族团结,尊重喇嘛教

①表现:

A.在多伦与内外蒙首领会盟

B.册封班禅、哲布尊丹巴、章嘉等活佛

②影响:

加强了对西藏和蒙古的管理历史纵横

加强对西藏管辖的三大措施:

册封制度、驻藏大臣、金瓶掣签

按喇嘛教的说法,在达赖和班禅逝世时出生的男孩,为他们的“转世灵童”。以往,达赖、班禅转世制度很不严密,常常出现几个同时出生的男孩争夺转世灵童地位的矛盾。为了防止这一弊端,乾隆帝颁发金瓶,由驻藏大臣将找到的“灵童”们的名字,写在象牙签上,投入金瓶中,由喇嘛诵经后,经驻藏大臣主持,摇动金瓶抽签。中签的灵童,报中央政府批准后,即为合法的继承人。 对外:维护国家主权——抗击沙俄东北的黑龙江流域在康熙的祖父和曾祖父的时候,就是努尔哈赤和皇太极的时候已经完全归附于清朝,由于清军入关八旗主力南下,沙皇俄国的军队借着这个机会就侵入了黑龙江流域。康熙统一台湾之后,决定反击沙俄的侵略,康熙派萨布素率领军队到了雅克萨,两次战争取得雅克萨反击战的完全的胜利。经过:

⑴ 康熙亲自东巡,了解敌情,制定方略

⑵ 分别命令彭春、萨布素组织两次收复雅克萨之战对外:维护国家主权——抗击沙俄结果:1689年中俄双方签订《尼布楚条约》,从法律上确定中俄东段边界 1689年《尼布楚条约》规定: 中俄两国以格尔必齐河、额尔古纳河和外兴安岭往东至海为界,岭北河西属俄国,岭南河东属中国。 《尼布楚条约》意义: 1.双方平等协商下签署的平等条约; 2.肯定了“两江一岛”属中国。 (即黑龙江、乌苏里江流域和库页岛)对内:巩固统一国家1、平定“三藩”2、收复台湾3、三征噶尔丹4、加强民族团结消除了割据分裂的隐患,加强了国家统一;巩固了中央集权;促进经济发展,安定民生。加强了台湾同祖国内地的联系,促进了台湾的开发,巩固了祖国的海防。打击了新疆、蒙古分裂力量抗击了沙俄的侵略,确定了中俄东段边界尊崇儒家文化既缓和了阶级和民族矛盾,又加快了满族文化的发展步伐加强与蒙、藏民族团结,尊重喇嘛教加强了对西藏和蒙古的管理康熙帝巩固多民族国家的重大举措及影响对外:维护国家主权——抗击沙俄西跨葱岭西北达巴尔喀什湖北接西伯利亚东北至黑龙江以北外兴安岭和库页岛东临太平洋东南到台湾及附属岛屿钓鱼岛、赤尾屿等南到南海诸岛清朝行政区划: 包括18个省, 5个将军辖区, 2个办事大臣辖区我国辽阔的版图在清朝前期最终奠定对内:巩固统一国家1、平定“三藩”2、收复台湾3、三征噶尔丹4、加强民族团结消除了割据分裂的隐患,加强了国家统一;巩固了中央集权;促进经济发展,安定民生。加强了台湾同祖国内地的联系,促进了台湾的开发,巩固了祖国的海防。打击了新疆、蒙古分裂力量抗击了沙俄的侵略,确定了中俄东段边界尊崇儒家文化既缓和了阶级和民族矛盾,又加快了满族文化的发展步伐加强与蒙、藏民族团结,尊重喇嘛教加强了对西藏和蒙古的管理康熙帝巩固多民族国家的重大举措及影响对外:维护国家主权——抗击沙俄 意义

1、促进了民族融合。

2、开创了康乾盛世的繁盛时代。

3、巩固了统一的多民族国家。

4、为今天我们统一多民族国家奠定了基础。思考 明清时期巩固统一多民族国家的政策措施,较以前相比,最大的特点是什么?抵制外来侵略感悟历史几种评价康熙的观点一种观点是对康熙的称颂——是一位杰出的封建帝王。另一种观点是对康熙的重新评价——延误了历史的进程

认为康熙帝有才无识,没有把握住历史的机遇,因循误国。所谓的“康乾盛世”只能说是落日的余辉。 1、机智果敢。八岁即位,十六岁智擒螯拜,稳定了朝廷秩序。

2、维护并巩固了国家统一。平定三藩之乱和准葛尔贵族葛尔丹的叛乱,派兵攻入台湾设立台 湾府;加强对西藏地区的统治;组织雅克萨之战,迫使俄国签定《尼不楚条约》维护了国家的领土主权。

3、学识渊博,弘扬了中国古代文化。一生苦研儒学,推崇程朱理学,开博学鸿儒科,编撰《古今图书集成》《全唐诗》《康熙字典》。

4、重视农业发展。实行更名田制度和摊丁入亩制度,推动了社会生产力的发展。

5、拉开了长达150年的“康乾盛世”的序幕 从当时中国的情况看,资本主义萌芽在明朝中后期已经出现,到康熙时,正在逐渐滋长,这为资本主义的产生提供了一定的条件,也说明中国具备了社会变革的一定的经济条件.其次,当时中国的封建政治思想体系也面临者前所未有的质疑与挑战:一方面清朝入主中原使“华夷有别”、“以夏变夷”论不攻自破;另一方面以顾炎武、李贽等人为代表,中国出现了反对封建专制制度的民主思想,这些思想与欧洲的启蒙思想不谋而合,说明中国已经具备了社会改革的思想基础。

然而就在这关键时刻,号称英明好学、文武全才的康熙帝,是抓住时代发展的机遇,厉行变革,还是“拨乱反正”,使业已落后的封建社会复苏呢?从他的思想行为看,他选择了后者。阅读材料:

“昔秦兴土石之工,修建长城。我朝施恩于喀尔喀,使之防备朔方,较长城更为坚固。”

“守国之道,惟在修德安民,民心悦则邦本宁,而边境自固,所谓众志成城也。” ——康熙⑴ 明朝修了十多次长城,而清朝却不修长城,结合康熙帝的这两段话,想一想,清朝为何不修长城?⑵ 历史上还有哪一皇帝也有同样的民族思想,他采取过那些属于这一 思想的民族政策?康熙说,“昔秦兴土石之工,修筑长城。我朝施恩于喀尔喀,使之防备朔方,较长城更为坚固”。换句话说,就是喀尔喀蒙古,整个的蒙古变成了清朝的坚强的无形的牢固的长城。中国从秦汉的匈奴,到明朝的蒙古,这个历史难题两千年来没有解决,康熙把这个问题解决了,这是一个很大的历史贡献。 ⑴ 明朝修了十多次长城,而清朝却不修长城,结合康熙帝的这两段话,想一想,清朝为何不修长城?解题关键:得民心者得天下康熙帝认为,国家的统治、边境的稳固,最主要在于“修德安民”,假如统治者以德治民,则国家根基稳固,边境自然安全。清朝通过多伦会盟,施恩于漠北蒙古,使那里的民族为清所用,这样就可以众志成城,不用在修长城。⑵ 历史上还有哪一皇帝也有同样的民族思想,他采取过那些属于这一 思想的民族政策?唐太宗

册封、设置机构、和亲

播放电视剧《康熙大帝》主题曲《向天再借五百年》

如果康熙大帝真的向天借来了五百年,中国社会将会发生怎样的变化?

根据你所知道的康熙大帝,作一合理猜想。

同课章节目录

- 第一单元 古代中国的政治家

- 第1课 统一中国的第一个皇帝秦始皇

- 第2课 大唐盛世的奠基人唐太宗

- 第3课 统一多民族国家的捍卫者康熙帝

- 第二单元 东西方的先哲

- 第1课 儒家文化创始人孔子

- 探究活动课一 追寻孔子的足迹

- 第2课 西方哲学的代表柏拉图

- 第3课 古希腊文化的集大成者亚里士多德

- 第三单元 欧美资产阶级革命时代的杰出人物

- 第1课 英国革命的领导者克伦威尔

- 第2课 美国国父华盛顿

- 第3课 一代雄狮拿破仑

- 第四单元 亚洲觉醒的先躯

- 第1课 中国民主革命的先行者孙中山

- 第2课 圣雄甘地

- 第3课 新土耳其的缔造者凯末尔

- 第五单元 无产阶级革命家

- 第1课 科学社会主义的奠基人马克思

- 第2课 无产阶级革命导师恩格斯

- 第3课 第一个社会主义国家的缔造者列宁

- 第4课 新中国的缔造者毛泽东

- 第5课 中国改革开放和现代化建设的总设计师邓小平

- 探究活动课二 春天的故事

- 第六单元 杰出的科学家

- 第1课 杰出的中医药学家李时珍

- 第2课 中国铁路之父詹天佑

- 第3课 中国地质力学的奠基人李四光

- 第4课 近代科学之父牛顿

- 第5课 20世纪的科学伟人爱因斯坦