第22课 活动课中国传统文化的起源 课件(共88张PPT)

文档属性

| 名称 | 第22课 活动课中国传统文化的起源 课件(共88张PPT) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 34.9MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2019-03-07 14:50:53 | ||

图片预览

文档简介

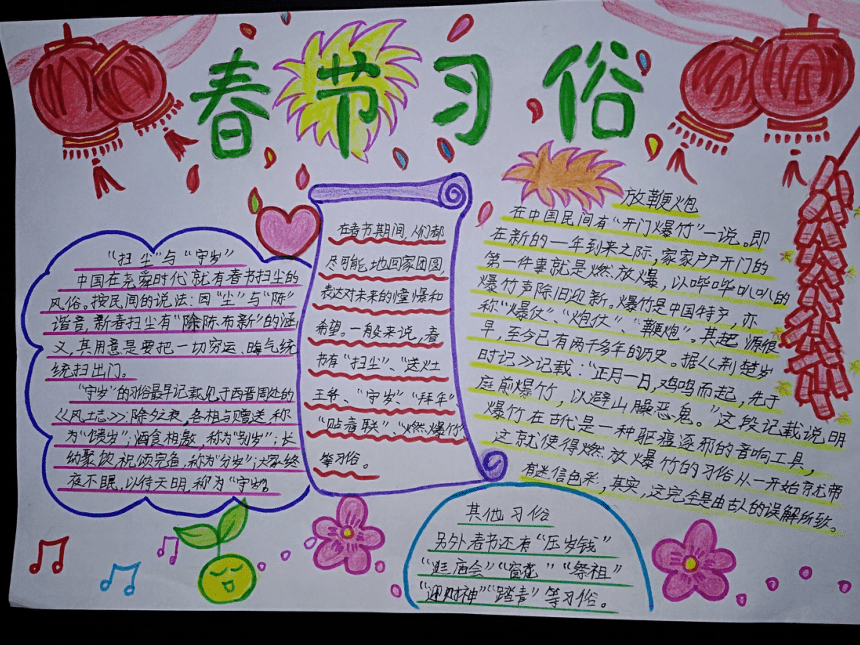

课件88张PPT。中国传统节日春节、清明节、端午节、中秋节等都是我们非常熟悉的节日。在祖国悠久的历史中,这些节日是怎么形成和演变的?又反映出我们民族怎样的习俗和文化观念?传承至今,这些节日对今天的中国有什么影响?我们应该如何正确看待呢?让我们通过这节课的探索、学习,走进这些传统节日,在感受传统文化魅力的同时,探寻这些节日的渊源与风俗。

主题一传统节日的起源与风俗一、春 节二、清明节 相传大禹治水后,人们就用“清明”之语庆贺水患已除,天下太平。

中国传统的清明节大约始于周代。 农历二十四节气之一,每年的阳历四月五是一个祭祀祖先的节日,主要是扫墓, 扫墓是慎终追远、敦亲睦族及行孝的具体表现。 三、端午节端午节起源与传说孝感市文昌中学感受端午民俗文化课题 第三小组制作

端午节名称由来:

“端”字有“初始”的意思,因此“端五”就是“初五”。而按照历法五月正是“午”月,因此“端五”也就渐渐演变成了“端午”。

《燕京岁时记》记载:“初五为五月单五,盖端字之转音也。” 传说端午节是为了纪念战国时代楚国诗人屈原,他在五月初五这天投汨罗江自尽殉国。

屈平,字原,通常称为屈原,又自云名正则,号灵均,汉族,战国末期楚国丹阳(今湖北秭归)人,楚武王熊通之子屈瑕的后代。 起源之一 纪念屈原 此说最早出自南朝梁代吴均《续齐谐记》和南朝宗懔《荆楚岁时记》。

据说,屈原投汨罗江后,当地百姓闻讯马上划船捞救,一直行至洞庭湖,始终不见屈原的尸体。那时,恰逢雨天,湖面上的小舟一起汇集在岸边的亭子旁。当人们得知是为了打捞贤臣屈大夫时,再次冒雨出动,争相划进茫茫的洞庭湖。为了寄托哀思,人们荡舟江河之上,此后才逐渐发展成为龙舟竞赛。百姓们又怕江河里的鱼吃掉他的身体,就纷纷回家拿来米团投入江中,以免鱼虾糟蹋屈原的尸体,后来就成了吃粽子的习俗。

看来,端午节吃粽子、赛龙舟与纪念屈原相关,有唐代文秀《端午》诗为证:“节分端午自谁言,万古传闻为屈原。堪笑楚江空渺渺,不能洗得直臣冤。” 起源之一 纪念屈原相关习俗 起源之二 纪念孝女曹娥 此说出自东汉《曹娥碑》。

曹娥是东汉上虞人,父亲溺于江中,数日不见尸体,当时孝女曹娥年仅十四岁,昼夜沿江号哭。过了十七天,在五月五日投江,五日后抱出父尸。 起源之三 迎涛神 春秋时,吴国忠臣伍子胥含冤而死之后,化为涛神,世人哀而祭之,故有端午节。 起源之三 迎涛神 伍子胥名员,楚国人,父兄均为楚王所杀,后来子胥投奔吴国,带吴伐楚,五战五胜,攻破楚都郢城。

当时楚平王已死,子胥掘墓鞭尸三百,以报杀父兄之仇。吴王阖闾死后,其孙夫差继位,吴军士气高昂,百战百胜,越国大败,越王勾践请和,夫差许之。伍子胥建议,应彻底消灭越国,夫差不听,吴国太守受越国贿赂,谗言陷害子胥,夫差信之,赐子胥宝剑,子胥以此死。

子胥本为忠良,视死如归,在死前对邻舍人说:“我死后,将我眼睛挖出悬挂在吴都之东门上,以看越国军队入城灭吴”,便自刎而死,夫差闻言大怒,令取子胥之尸体装在皮革里于五月五日投入大江,因此相传端午节亦为纪念伍子胥之日。 起源之四 龙的节日 这种说法来自闻一多的《端午考》和《端午的历史教育》。他认为,五月初五是古代吴越地区“龙”的部落举行图腾祭祀的日子。

其主要理由是:

(一)端午节两个最主要的活动吃粽子和竞渡,都与龙相关。粽子投入水里常被蛟龙所窃,而竞渡则用的是龙舟。

(二)竞渡与古代吴越地方的关系尤深,况且吴越百姓还有断发纹身“以像龙子”的习俗。

(三)古代五月初五日有用“五彩丝系臂”的民间风俗,这应当是“像龙子”的纹身习俗的遗迹。 起源之五 恶日 在先秦时代,普遍认为五月是个毒月,五日是恶日,相传这天邪佞当道,五毒并出。

宋徽宗赵佶五月初五生,从小寄养在宫外。可见,古代以五月初五为恶日,是普遍现象。可见从先秦以后,此日均为不吉之日。这样,在此日插菖蒲、艾叶以驱鬼,薰苍术、白芷和喝雄黄酒以避疫,就是顺理成章的事。并且人们还避“端五”忌讳,称之为“端午”。 起源之五 恶日 挂艾虎避五毒挂艾草众多说法中,以纪念屈原说影响最为广泛。由于屈原的人格艺超群,人们也愿意把这一纪念日归之他。端午节的由来端午

(唐·文秀)

节分端午自谁言,万古传闻为屈原。

堪笑楚江空渺渺,不能洗得直臣冤。 端午诗词分享 通过以上同学的解读,相信大家对春节、清明节、端午节的由来和古时候相关习俗已经有了一定的了解,但是,你知道随着历史车轮的滚动,今天的中国,传统节日的习俗和传承发生了怎样的变化吗?下面我们请第七小组的同学为大家展示他们的研究成果!

主题二

春节、清明节、端午节习俗的

变与不变707班 第七组Part1

春节古代诗人眼中的春节 · 爆竹声中一岁除,春风送暖入屠苏。

· 海日生残夜,江春入旧年。

· 故乡今夜思千里,霜鬓明朝又一年。

· 今年元夜时,月与灯依旧。

· 莺啼燕语报新年,马邑龙堆路几千。

· 儿童强不睡,相守夜欢哗。

· 历添新岁月,春满旧山河。古代拜年扫尘 据典籍记载,上古就有年终扫除的习惯。 据《吕氏春秋》记载,中国在尧舜时代就有春节扫尘的风俗。按民间的说法:因“尘”与“陈”谐音,新春扫尘有“除陈布新”的涵义,其用意是要把一切“穷运”、“晦气” 统统扫出门。《清嘉录》卷十二记载:“腊将残,择宪书宜扫舍宇日,去庭户尘秽。或有在二十三日、二十四日及二十七日者,俗呼‘打尘埃’”。 腊月二十四“扫房”,对庭院内外进行彻底的大清理。 民谚称“腊月二十四,掸尘扫房子”。举行过祭灶后,便正式地开始做迎接过年的准备。扫尘就是年终大扫除,北方称“扫房”,南方叫“掸尘”。在春节前扫尘,是中国人民素有的传统习惯。扫尘之日,全家上下齐动手,用心打扫房屋、庭院,擦洗锅碗、拆洗被褥,干干净净迎接新年。其实,人们借助"尘"与"陈"的谐音表达除陈、除旧的意愿。做豆腐,接玉皇 民谚称:“腊月二十五,磨豆腐。”一些地方还有在除夕以前吃豆腐渣的风俗。民间传说灶王上天汇报后,玉帝会下界查访,看各家各户是否如灶王所奏的那样,于是各家各户就吃豆腐渣以示清苦,瞒过玉皇的惩罚。 旧俗、新俗都认为灶神上天后,天帝玉皇于农历十二月二十五日亲自下界,查察人间善恶,并定来年祸福,所以家家祭之以祈福,称为“接玉皇”。这一天起居、言语都要谨慎,争取好表现,以博取玉皇欢心,降福来年。鞭春牛 临安府进春牛于禁庭。立春前一日,以镇鼓锣吹妓乐迎春牛,往府衙前迎春馆内,至日侵晨,郡守率僚佐以彩仗鞭春,如方州仪。 ——《梦梁录》

立春日,各省会府州县卫遵制鞭春。京师除各署鞭春外,以彩绘按图经制芒神土牛,舁以彩亭,导以仪仗鼓吹。交春之刻,京兆尹帅两学诸生恭进大内。——《帝京岁时纪胜》 进入春天后,农耕成为第一要紧事,牛当然就是最重要的角色之一。自周朝起便有制土牛,鞭策以鼓舞大家春耕的做法。现代春运春运 毫无疑问,春运这场全国大迁徙,依然是春节话题的“头版头条”。今年春运,全国旅客发送量预计将达29.78亿人次,相当于把整个欧洲人口搬4次家。春运不仅有抢票的焦灼、旅途的劳顿,更有返乡的雀跃、团圆的深情。按照有关新闻客户端阅读量统计,在相关议题中,“春运”超越“春联”“春晚”,以绝对优势高居榜首;与春运相关话题,“回家”超过“旅游”十倍。在新浪微博上,由于自己要踏上回家之路,或者心系归途中的亲人,“00后”和“60后”最为关注春运。数据虽然抽象,却勾勒出一幅流动中国的现实图景,每个人都能在背后看到父母期盼的眼神,看到刚一到家就摆上桌的热腾腾的饭菜。

“不同群体,对于“中国年”有着不同期盼。人民网舆情监测室的数据统计显示,00后、60后最关注春运如何回家,90后最多的注意力在抢红包,晋升为家庭主要支柱的80后们则更愿意携带一家老小通过全家福记录下温馨的春节时光,70后更关注一年辛苦得来的奖金……这一组涵盖各个年龄段人群的数据,无疑是当今中国的一个缩影,可以从中体会人群的流动、代际的更替,更可以从中勾画出千家万户阖家团聚、其乐融融的年景。”

春运 在一些主要的新闻客户端,最受关注的春节新闻,“大龄未婚青年如何回家见父母”占据前列。春节前,一首《春节自救指南》也火爆一时。虽有烦恼,但这也未尝不是一种“甜蜜的烦恼”,有人催婚、有人关心,总是对在大城市里独自漂泊的一种慰藉,这又何尝不是北上广的年轻人乡愁的一部分?其实,有关过年的所有愉快、纠结和吐槽,都传递着浓浓的温情与暖意。春节,不仅仅意味着“有钱没钱,回家过年”的团聚期盼,也不只是一份新年礼物的简单给予,更象征着休整后重新出发的美好愿景。

“新春、新年,亲情的温暖、欢聚的时光,也有了不同的载体。与一般观感不同,手机上的“年味”其实并不淡。在2017年淘宝年货节上,全国有2.8万个村的村民通过农村淘宝置办年货,而农村淘宝精选的200种土货,吸引了全球365个城市的消费者抢购。数据显示,年轻人不仅热心于“爆买”,也非常在意“过年”,他们十分关注传统年俗。根据新浪微博数据,与“春节”相关话题的累计讨论量达3.9亿,“回家”“过年”“年夜饭”“全家福”仍然是高频热词。其实,对中国家庭而言,过年堪称周期性的“集体仪式”,不仅赓续着辞旧迎新的传统习俗,更寄托了吉祥如意的美好夙愿。”

总结 古代人较为迷信,所以他们的节日习俗中带有迷信的成分。而现代人工作忙,生活压力大,很多人都去了外地工作,所以“回家吃饭”成了过年最大的习俗。这就是春节的变化。“家是人类心灵的归宿。”这就是现代人“春运”的原因。但是,即使春节有这么大的变化,不变的永远是人们一颗渴望团圆幸福的心。

Part2

清明节古代扫墓祭祖、踏青 中国历史上,寒食禁火,祭奠先人,早已蔚为习俗。唐朝之后,寒食节逐渐式微,于清明节扫墓祭祖成了此后持续不断的节俗传统。唐朝大诗人白居易《寒食野望吟》诗云:“乌啼鹊噪昏乔木,清明寒食谁家哭?风吹旷野纸钱飞,古墓累累春草绿。棠梨花映白杨树,尽是生死离别处。冥漠重泉哭不闻,萧萧暮雨人归去。”宋朝诗人高菊卿也曾于一诗中描写道:“南北山头多墓田,清明祭扫各纷然。纸灰飞作白蝴蝶,泪血染成红杜鹃。日落狐狸眠冢上,一滴何曾到九泉!” 清明之时,正值春回大地,人们乃因利趁便,扫墓之余亦一家老少在山乡野间游乐一番,回家时顺手折几枝叶芽初绽的柳枝戴在头上,怡乐融融。也有的人特意于清明节期间到大自然去欣赏和领略生机勃勃的春日景象,郊外远足,一抒在严冬以来的郁结心胸,这种踏青也叫春游,古代叫探春、寻春。其含义,就是脚踏青草,在郊野游玩,观赏春色。清明前后正是踏青的好时光,所以成为清明节俗的一项重要内容。古时妇女平日不能随便出游,清明扫墓是难得的踏青的机会,故妇女们在清明节比男人玩得更开心,民间有“女人的清明男人的年”之说。现代新的祭奠方式 今天中国人过清明节,创新性的祭祀方式正在越来越受到大家的欢迎。通过互联网祭扫平台表达对逝去亲人的哀思,在网站上可以提供建立网上纪念馆、高仿真网上祭奠、召开网上追悼会、发表追思纪念文章等服务,甚至有的还可以提供VR、3D等新技术,让用户身临其境地感受实地扫墓的场景。这种新兴的祭扫方式不仅文明、清洁,还不受时间、空间的限制,即便是身在远方的游子,也可以随时寄托哀思。海外游子定居国外,每年清明节很难回乡为亲人扫墓,近年来越来越多的游子在提供网上祭扫服务的网站上为家里去世的亲人创建网上纪念馆。每到清明节,便打开网页,为亲人上香、点烛、献花、留言。为倡导绿色环保的文明祭祀方式,各级政府部门也相继推出网上祭扫平台,引导群众通过互联网追思故人。总结 清明节的习俗并没有发生很大的变化,不变的都是祭奠祖先,感受春天的习俗。它的变化主要是为现代外地人提供了一个“网上祭奠”的新通道。

“传统节日在历史长河中,仪典的外在表现形式会不断随时代而变更,但其中的精神内核或灵魂则不会轻易改变,向不同时代的人们发出顽强的召唤。从本质上看,近年来清明节祭扫方式的转变正是祭扫内核的回归——对亲人追思和生命价值的审视,这正是中华优秀传统文化生生不息的体现。”

Part3

端午节古代吃粽子 南朝梁文学家吴钧在《续齐偕记》中说:“屈原五月五日投汨罗而死,楚人哀之,遂以竹筒贮米,投水祭之。”于是以讹传讹,相沿成俗。可见人们对忠义之士感情之弥笃了。粽子并非源自祭奠屈原之死,它的起源说法很多。 早在春秋时期,用菰叶(茭白叶)包黍米成牛角状,称"角黍";用竹筒装米密封烤熟,称"筒粽"。东汉末年,以草木灰水浸泡黍米,因水中含碱,用菰叶包黍米成四角形,煮熟,成为广东碱水粽。

晋代,粽子被正式定为端午节食品。这时,包粽子的原料除糯米外,还添加中药益智仁,煮熟的粽子称"益智粽"。时人周处《岳阳风土记》记载:"俗以菰叶裹黍米,……煮之,合烂熟,于五月五日至夏至啖之,一名粽,一名黍。"南北朝时期,出现杂粽。米中掺杂禽兽肉、板栗、红枣、赤豆等,品种增多。粽子还用作交往的礼品。

到了唐代,粽子的用米,已"白莹如玉",其形状出现锥形、菱形。日本文献中就记载有"大唐粽子"。宋朝时,已有"蜜饯粽",即果品入粽。诗人苏东坡有"时于粽里见杨梅"的诗句。这时还出现用粽子堆成楼台亭阁、木车牛马作的广告,说明宋代吃粽子已很时尚。元、明时期,粽子的包裹料已从菰叶变革为箬叶,后来又出现用芦苇叶包的粽子,附加料已出现豆沙、猪肉、松子仁、枣子、胡桃等等,品种更加丰富多彩。挂艾叶菖蒲,佩香包 端午节佩戴香囊,不但有避邪驱瘟之意,而且有襟头点缀之风。香囊内有朱砂、雄黄、香药,外包以丝布,清香四溢,再以五色丝线弦扣成索,作各种不同形状,结成一串,形形色色,玲珑夺目。 佩香囊,聚香凝神、避邪驱瘟、襟头点缀。 端午过后,邪气主要是湿热、秽浊,所以要芳香化湿,芳香化浊,端午节的习俗中总离不开芳香。

民谚说:“清明插柳,端午插艾”。在端午节,人们把插艾和菖蒲作为重要内容之一。家家都洒扫庭除,以菖蒲、艾条插于门眉,悬于堂中。艾,又名家艾、艾蒿。它的茎、叶都含有挥发性芳香油。它所产生的奇特芳香,可驱蚊蝇、虫蚁,净化空气。中医以艾入药,有理气血、暖子宫、祛寒湿的功能。将艾叶加工成“艾绒”,是灸法治病的重要药材。菖蒲是多年生水生草本植物,它狭长的叶片也含有挥发性芳香油,是提神通窍、健骨消滞、杀虫灭菌的药物。可见,古人插艾和菖蒲是有一定防病作用的。划龙舟 6月5日,福建省长乐市江田镇三溪村村民在夜竞龙舟。当晚,福建省长乐市江田镇三溪村村民举行盛大的夜间龙舟竞渡活动,迎接中华民族传统节日端午节。夜竞龙舟是当地独特的传统民俗活动,每年端午节来临,村里的男女老少都会相聚一起夜竞龙舟。现代 农历五月初五是每年的端午节。节日中,一些人正忙于与亲朋好友团聚,一些人正在游玩的路上,一些人或仍在加班……不管怎样,他们都在以自己的方式过端午节,诠释着自己对于节日的理解。他们和你我,都值得互道一声:“端午安康”。

和几乎所有的传统节日一样,端午节前后,舆论场中关于节日的话题也持续升温:端午节的氛围是不是变淡了?期待过端午是不是只为了3天假期?这还是以前的那个端午节吗?诸如此类,展现了社会对于端午节在传统文化与现代生活之间张力的一种焦虑,或者说是反思。总结 端午节的并没有什么新兴习俗。由于社会原因,现在的端午节种种习俗都消失了,似乎不变的也就只有团聚吃几个粽子了。所以,在现代,应该对端午节进行转型,转变成对现代更适宜的习俗。

尾声 虽然中国的传统文化博大精深,但是因为社会的变化,那些传统文化总会有所变化,特别是科技高速发展的今天。

在现在,

“变”的只是过节的形式,

“不变”的永远是一颗对团圆,对“福”,对快乐的向往。Thanks!707班 7组制作

PPT制作 朱雨田

搜集资料 钱海萌 张艺贤

该PPT图片全部来自百度图片。没有用任何一张有“版权”说明的图片。

部分资料来源于同组成员的搜集,其他资料全部来源于“知乎”和“百度百科”。主题三、舌尖上的传统节日众所周知,中国是一个吃的王国,作为一个吃货云集的国家,任何节日,“吃”永远是一个永恒的主题,那么,你对于我国传统节日中吃的文化了解多少呢?下面,我们一起来欣赏第八组的同学为我们带来的“舌尖上的传统节日”春节的传统美食 春节除了合家团圆,那些令人垂涎欲滴的美食也成了过年的标志。各地风俗迥异,代表美食花样百出。那么大家知道春节有哪些传统美食吗?春节、清明节、端午节的传统美食制作小组:707班第8小组

饺子 北京俗谚:“好吃不过饺子”。饺子广受普通百姓的欢迎,多用皮包馅,通过水煮或煎、炸、蒸等方法加工成熟。饺子起源于南北朝时期,是一种历史悠久的民间吃食。每逢新春佳节,饺子就更是不可缺少的美味佳肴。糍粑 糍粑同样也是春节里一道可口的点心,尤其是在南方的武夷山一代最为盛行。糍粑是以糯米为主料,制作成可大可小的团状,搁芝麻炒香磨粉拌白砂糖(或是黄豆炒香磨粉拌白砂糖)的盘里滚动,即可取食。但凡有喜事,当地人都要做红糖拌糍粑招待客人。年糕 过春节的时候,在我国南方,年糕肯定是必备的,就算是没有人吃,也会在家里摆上几块,为了图个好兆头,年糕的寓意是年高,发财,甜蜜,代表着一年内生活美满,年年高升。煎堆 煎堆华北地区称麻团,东北地区称麻圆,海南又称珍袋,是中国油炸面食的一种,流行于广东地区。煎堆以糯米粉团炸起,加上芝麻而制成,有些包在麻茸、豆沙等馅料,有些没有,也是广东常见的贺年食品,有“煎堆辘辘,金银满屋”之意。清明节的传统美食 在你的家乡,清明节都吃些什么美食?清明节是我国的传统节日,不同地方有不同的饮食习俗,如江南吃青团子、客家人吃艾粄、厦门吃薄饼……具体清明节吃什么?一起来了解一下清明节的传统食物吧。青团 清明时节,江南一带有吃青团子的风俗习惯。青团子实际是用是用一种名叫“浆麦草”的野生植物捣烂后挤压出汁,接着取用这种汁同晾干后的水磨纯糯米粉拌匀揉和,然后开始制作。馓子 我国南北各地清明节有吃馓子的食俗。“馓子”为一油炸食品,香脆精美,古时叫“寒具”。寒食节禁火寒食的风俗在我国大部分地区已不流行,但与这个节日有关的馓子却深受世人的喜爱。暖菇包 暖菇包是泰宁的传统特色小吃。暖菇原料学名鼠曲草,又叫佛耳草,当地人称为暖菇草。每年清明前夕,田间地头长满鼠曲草,毛茸茸、鲜嫩嫩的,正是采摘的好时节,也是制作暖菇包的好季节。艾粄 客家人清明节要吃艾粄,因为有句老话,叫“清明前后吃艾粄,一年四季不生病”。艾粄是清明节客家人必备的传统小食。端午节的传统美食 最早出现的端午时食,应属西汉的“枭羹”。《史记》“孝武本纪”注引如淳言:“汉使东郡送枭,五月五日为枭羹以赐百官。以恶鸟,故食之”。大约因为枭不易捕捉,所以吃枭羹的习俗并没有持续下来。锉是端午的主角-粽子,在稍晚的东汉就已出现。一直要到晋朝,粽子才成为端午的应节食品。《风土记》:“五月五日,与夏至同,……先此二节一日,又以菰叶裹黏米,杂以粟,以淳浓灰汁煮之令熟。”同时又有另一种端午节食,称为“龟”也只在晋朝昙花一现,随即销声匿迹。只有《风土记》中称为“角黍”的粽子,因为附会在屈原的传说上,千百年来,成为最受人欢迎的端午节食。粽子 粽子:古称“角黍”,真正有文字记载的粽子见于晋周处的《风土记》;而流传有序,历史最悠久的粽子则是西安的蜂蜜凉粽子,载于唐韦巨源《食谱》。粽早在春秋时期就已出现,最初是用来祭祀祖先和神灵;到了晋代,粽子成为端午节庆食物。雄黄酒 雄黄酒:端午饮雄黄酒的习俗,从前在长江流域地区极为盛行。用研磨成粉末的雄黄泡制的白酒或黄酒。雄黄可以用做解毒剂、杀虫药。于是古代人就认为雄黄可以克制蛇、蝎等百虫,“善能杀百毒、辟百邪、制蛊毒,人佩之,入山林而虎狼伏,入川水而百毒避”。五黄 五黄:江浙一带有端午节吃“五黄”的习俗。此外浙北端午节还有吃豆腐的习俗。五黄指黄瓜、黄鳝、黄鱼、鸭蛋黄、雄黄酒。也有其他说法,咸鸭蛋可以用黄豆替代。打糕 打糕:端午节是吉林省延边朝鲜族人民隆重的节日。这一天最有代表性的食品是清香的打糕。打糕,就是将艾蒿与糯米饭,放置于独木凿成的大木槽里,用长柄木捶打制而成的米糕。这种食品很有民族特色,又可增添节日的气氛。结语 说了这么多,传统美食的意义,不光是品味菜品的味道,还有传统美食的食材天然,就地取材和人们的智慧。从一道传统美食中,我们可以看到,一个地方的历史和一代代人的记忆。它们将通过美食传承下去,活在一代代中国人的心中。致谢 首先,感谢360百科、网易新闻、新华网、搜狐网等网站给予的图文资料和技术支持,没有这些支持,以上所有内容有大部分无法呈现。其次,感谢本组组员对本人的精神鼓励,这极大地激励我去完成这项工作。最后,我要感谢在网上发表评论、提供资料的广大网友们,他们的文字使得以上内容发生重大改变,也使得我能够借鉴很多。感谢!

主题一传统节日的起源与风俗一、春 节二、清明节 相传大禹治水后,人们就用“清明”之语庆贺水患已除,天下太平。

中国传统的清明节大约始于周代。 农历二十四节气之一,每年的阳历四月五是一个祭祀祖先的节日,主要是扫墓, 扫墓是慎终追远、敦亲睦族及行孝的具体表现。 三、端午节端午节起源与传说孝感市文昌中学感受端午民俗文化课题 第三小组制作

端午节名称由来:

“端”字有“初始”的意思,因此“端五”就是“初五”。而按照历法五月正是“午”月,因此“端五”也就渐渐演变成了“端午”。

《燕京岁时记》记载:“初五为五月单五,盖端字之转音也。” 传说端午节是为了纪念战国时代楚国诗人屈原,他在五月初五这天投汨罗江自尽殉国。

屈平,字原,通常称为屈原,又自云名正则,号灵均,汉族,战国末期楚国丹阳(今湖北秭归)人,楚武王熊通之子屈瑕的后代。 起源之一 纪念屈原 此说最早出自南朝梁代吴均《续齐谐记》和南朝宗懔《荆楚岁时记》。

据说,屈原投汨罗江后,当地百姓闻讯马上划船捞救,一直行至洞庭湖,始终不见屈原的尸体。那时,恰逢雨天,湖面上的小舟一起汇集在岸边的亭子旁。当人们得知是为了打捞贤臣屈大夫时,再次冒雨出动,争相划进茫茫的洞庭湖。为了寄托哀思,人们荡舟江河之上,此后才逐渐发展成为龙舟竞赛。百姓们又怕江河里的鱼吃掉他的身体,就纷纷回家拿来米团投入江中,以免鱼虾糟蹋屈原的尸体,后来就成了吃粽子的习俗。

看来,端午节吃粽子、赛龙舟与纪念屈原相关,有唐代文秀《端午》诗为证:“节分端午自谁言,万古传闻为屈原。堪笑楚江空渺渺,不能洗得直臣冤。” 起源之一 纪念屈原相关习俗 起源之二 纪念孝女曹娥 此说出自东汉《曹娥碑》。

曹娥是东汉上虞人,父亲溺于江中,数日不见尸体,当时孝女曹娥年仅十四岁,昼夜沿江号哭。过了十七天,在五月五日投江,五日后抱出父尸。 起源之三 迎涛神 春秋时,吴国忠臣伍子胥含冤而死之后,化为涛神,世人哀而祭之,故有端午节。 起源之三 迎涛神 伍子胥名员,楚国人,父兄均为楚王所杀,后来子胥投奔吴国,带吴伐楚,五战五胜,攻破楚都郢城。

当时楚平王已死,子胥掘墓鞭尸三百,以报杀父兄之仇。吴王阖闾死后,其孙夫差继位,吴军士气高昂,百战百胜,越国大败,越王勾践请和,夫差许之。伍子胥建议,应彻底消灭越国,夫差不听,吴国太守受越国贿赂,谗言陷害子胥,夫差信之,赐子胥宝剑,子胥以此死。

子胥本为忠良,视死如归,在死前对邻舍人说:“我死后,将我眼睛挖出悬挂在吴都之东门上,以看越国军队入城灭吴”,便自刎而死,夫差闻言大怒,令取子胥之尸体装在皮革里于五月五日投入大江,因此相传端午节亦为纪念伍子胥之日。 起源之四 龙的节日 这种说法来自闻一多的《端午考》和《端午的历史教育》。他认为,五月初五是古代吴越地区“龙”的部落举行图腾祭祀的日子。

其主要理由是:

(一)端午节两个最主要的活动吃粽子和竞渡,都与龙相关。粽子投入水里常被蛟龙所窃,而竞渡则用的是龙舟。

(二)竞渡与古代吴越地方的关系尤深,况且吴越百姓还有断发纹身“以像龙子”的习俗。

(三)古代五月初五日有用“五彩丝系臂”的民间风俗,这应当是“像龙子”的纹身习俗的遗迹。 起源之五 恶日 在先秦时代,普遍认为五月是个毒月,五日是恶日,相传这天邪佞当道,五毒并出。

宋徽宗赵佶五月初五生,从小寄养在宫外。可见,古代以五月初五为恶日,是普遍现象。可见从先秦以后,此日均为不吉之日。这样,在此日插菖蒲、艾叶以驱鬼,薰苍术、白芷和喝雄黄酒以避疫,就是顺理成章的事。并且人们还避“端五”忌讳,称之为“端午”。 起源之五 恶日 挂艾虎避五毒挂艾草众多说法中,以纪念屈原说影响最为广泛。由于屈原的人格艺超群,人们也愿意把这一纪念日归之他。端午节的由来端午

(唐·文秀)

节分端午自谁言,万古传闻为屈原。

堪笑楚江空渺渺,不能洗得直臣冤。 端午诗词分享 通过以上同学的解读,相信大家对春节、清明节、端午节的由来和古时候相关习俗已经有了一定的了解,但是,你知道随着历史车轮的滚动,今天的中国,传统节日的习俗和传承发生了怎样的变化吗?下面我们请第七小组的同学为大家展示他们的研究成果!

主题二

春节、清明节、端午节习俗的

变与不变707班 第七组Part1

春节古代诗人眼中的春节 · 爆竹声中一岁除,春风送暖入屠苏。

· 海日生残夜,江春入旧年。

· 故乡今夜思千里,霜鬓明朝又一年。

· 今年元夜时,月与灯依旧。

· 莺啼燕语报新年,马邑龙堆路几千。

· 儿童强不睡,相守夜欢哗。

· 历添新岁月,春满旧山河。古代拜年扫尘 据典籍记载,上古就有年终扫除的习惯。 据《吕氏春秋》记载,中国在尧舜时代就有春节扫尘的风俗。按民间的说法:因“尘”与“陈”谐音,新春扫尘有“除陈布新”的涵义,其用意是要把一切“穷运”、“晦气” 统统扫出门。《清嘉录》卷十二记载:“腊将残,择宪书宜扫舍宇日,去庭户尘秽。或有在二十三日、二十四日及二十七日者,俗呼‘打尘埃’”。 腊月二十四“扫房”,对庭院内外进行彻底的大清理。 民谚称“腊月二十四,掸尘扫房子”。举行过祭灶后,便正式地开始做迎接过年的准备。扫尘就是年终大扫除,北方称“扫房”,南方叫“掸尘”。在春节前扫尘,是中国人民素有的传统习惯。扫尘之日,全家上下齐动手,用心打扫房屋、庭院,擦洗锅碗、拆洗被褥,干干净净迎接新年。其实,人们借助"尘"与"陈"的谐音表达除陈、除旧的意愿。做豆腐,接玉皇 民谚称:“腊月二十五,磨豆腐。”一些地方还有在除夕以前吃豆腐渣的风俗。民间传说灶王上天汇报后,玉帝会下界查访,看各家各户是否如灶王所奏的那样,于是各家各户就吃豆腐渣以示清苦,瞒过玉皇的惩罚。 旧俗、新俗都认为灶神上天后,天帝玉皇于农历十二月二十五日亲自下界,查察人间善恶,并定来年祸福,所以家家祭之以祈福,称为“接玉皇”。这一天起居、言语都要谨慎,争取好表现,以博取玉皇欢心,降福来年。鞭春牛 临安府进春牛于禁庭。立春前一日,以镇鼓锣吹妓乐迎春牛,往府衙前迎春馆内,至日侵晨,郡守率僚佐以彩仗鞭春,如方州仪。 ——《梦梁录》

立春日,各省会府州县卫遵制鞭春。京师除各署鞭春外,以彩绘按图经制芒神土牛,舁以彩亭,导以仪仗鼓吹。交春之刻,京兆尹帅两学诸生恭进大内。——《帝京岁时纪胜》 进入春天后,农耕成为第一要紧事,牛当然就是最重要的角色之一。自周朝起便有制土牛,鞭策以鼓舞大家春耕的做法。现代春运春运 毫无疑问,春运这场全国大迁徙,依然是春节话题的“头版头条”。今年春运,全国旅客发送量预计将达29.78亿人次,相当于把整个欧洲人口搬4次家。春运不仅有抢票的焦灼、旅途的劳顿,更有返乡的雀跃、团圆的深情。按照有关新闻客户端阅读量统计,在相关议题中,“春运”超越“春联”“春晚”,以绝对优势高居榜首;与春运相关话题,“回家”超过“旅游”十倍。在新浪微博上,由于自己要踏上回家之路,或者心系归途中的亲人,“00后”和“60后”最为关注春运。数据虽然抽象,却勾勒出一幅流动中国的现实图景,每个人都能在背后看到父母期盼的眼神,看到刚一到家就摆上桌的热腾腾的饭菜。

“不同群体,对于“中国年”有着不同期盼。人民网舆情监测室的数据统计显示,00后、60后最关注春运如何回家,90后最多的注意力在抢红包,晋升为家庭主要支柱的80后们则更愿意携带一家老小通过全家福记录下温馨的春节时光,70后更关注一年辛苦得来的奖金……这一组涵盖各个年龄段人群的数据,无疑是当今中国的一个缩影,可以从中体会人群的流动、代际的更替,更可以从中勾画出千家万户阖家团聚、其乐融融的年景。”

春运 在一些主要的新闻客户端,最受关注的春节新闻,“大龄未婚青年如何回家见父母”占据前列。春节前,一首《春节自救指南》也火爆一时。虽有烦恼,但这也未尝不是一种“甜蜜的烦恼”,有人催婚、有人关心,总是对在大城市里独自漂泊的一种慰藉,这又何尝不是北上广的年轻人乡愁的一部分?其实,有关过年的所有愉快、纠结和吐槽,都传递着浓浓的温情与暖意。春节,不仅仅意味着“有钱没钱,回家过年”的团聚期盼,也不只是一份新年礼物的简单给予,更象征着休整后重新出发的美好愿景。

“新春、新年,亲情的温暖、欢聚的时光,也有了不同的载体。与一般观感不同,手机上的“年味”其实并不淡。在2017年淘宝年货节上,全国有2.8万个村的村民通过农村淘宝置办年货,而农村淘宝精选的200种土货,吸引了全球365个城市的消费者抢购。数据显示,年轻人不仅热心于“爆买”,也非常在意“过年”,他们十分关注传统年俗。根据新浪微博数据,与“春节”相关话题的累计讨论量达3.9亿,“回家”“过年”“年夜饭”“全家福”仍然是高频热词。其实,对中国家庭而言,过年堪称周期性的“集体仪式”,不仅赓续着辞旧迎新的传统习俗,更寄托了吉祥如意的美好夙愿。”

总结 古代人较为迷信,所以他们的节日习俗中带有迷信的成分。而现代人工作忙,生活压力大,很多人都去了外地工作,所以“回家吃饭”成了过年最大的习俗。这就是春节的变化。“家是人类心灵的归宿。”这就是现代人“春运”的原因。但是,即使春节有这么大的变化,不变的永远是人们一颗渴望团圆幸福的心。

Part2

清明节古代扫墓祭祖、踏青 中国历史上,寒食禁火,祭奠先人,早已蔚为习俗。唐朝之后,寒食节逐渐式微,于清明节扫墓祭祖成了此后持续不断的节俗传统。唐朝大诗人白居易《寒食野望吟》诗云:“乌啼鹊噪昏乔木,清明寒食谁家哭?风吹旷野纸钱飞,古墓累累春草绿。棠梨花映白杨树,尽是生死离别处。冥漠重泉哭不闻,萧萧暮雨人归去。”宋朝诗人高菊卿也曾于一诗中描写道:“南北山头多墓田,清明祭扫各纷然。纸灰飞作白蝴蝶,泪血染成红杜鹃。日落狐狸眠冢上,一滴何曾到九泉!” 清明之时,正值春回大地,人们乃因利趁便,扫墓之余亦一家老少在山乡野间游乐一番,回家时顺手折几枝叶芽初绽的柳枝戴在头上,怡乐融融。也有的人特意于清明节期间到大自然去欣赏和领略生机勃勃的春日景象,郊外远足,一抒在严冬以来的郁结心胸,这种踏青也叫春游,古代叫探春、寻春。其含义,就是脚踏青草,在郊野游玩,观赏春色。清明前后正是踏青的好时光,所以成为清明节俗的一项重要内容。古时妇女平日不能随便出游,清明扫墓是难得的踏青的机会,故妇女们在清明节比男人玩得更开心,民间有“女人的清明男人的年”之说。现代新的祭奠方式 今天中国人过清明节,创新性的祭祀方式正在越来越受到大家的欢迎。通过互联网祭扫平台表达对逝去亲人的哀思,在网站上可以提供建立网上纪念馆、高仿真网上祭奠、召开网上追悼会、发表追思纪念文章等服务,甚至有的还可以提供VR、3D等新技术,让用户身临其境地感受实地扫墓的场景。这种新兴的祭扫方式不仅文明、清洁,还不受时间、空间的限制,即便是身在远方的游子,也可以随时寄托哀思。海外游子定居国外,每年清明节很难回乡为亲人扫墓,近年来越来越多的游子在提供网上祭扫服务的网站上为家里去世的亲人创建网上纪念馆。每到清明节,便打开网页,为亲人上香、点烛、献花、留言。为倡导绿色环保的文明祭祀方式,各级政府部门也相继推出网上祭扫平台,引导群众通过互联网追思故人。总结 清明节的习俗并没有发生很大的变化,不变的都是祭奠祖先,感受春天的习俗。它的变化主要是为现代外地人提供了一个“网上祭奠”的新通道。

“传统节日在历史长河中,仪典的外在表现形式会不断随时代而变更,但其中的精神内核或灵魂则不会轻易改变,向不同时代的人们发出顽强的召唤。从本质上看,近年来清明节祭扫方式的转变正是祭扫内核的回归——对亲人追思和生命价值的审视,这正是中华优秀传统文化生生不息的体现。”

Part3

端午节古代吃粽子 南朝梁文学家吴钧在《续齐偕记》中说:“屈原五月五日投汨罗而死,楚人哀之,遂以竹筒贮米,投水祭之。”于是以讹传讹,相沿成俗。可见人们对忠义之士感情之弥笃了。粽子并非源自祭奠屈原之死,它的起源说法很多。 早在春秋时期,用菰叶(茭白叶)包黍米成牛角状,称"角黍";用竹筒装米密封烤熟,称"筒粽"。东汉末年,以草木灰水浸泡黍米,因水中含碱,用菰叶包黍米成四角形,煮熟,成为广东碱水粽。

晋代,粽子被正式定为端午节食品。这时,包粽子的原料除糯米外,还添加中药益智仁,煮熟的粽子称"益智粽"。时人周处《岳阳风土记》记载:"俗以菰叶裹黍米,……煮之,合烂熟,于五月五日至夏至啖之,一名粽,一名黍。"南北朝时期,出现杂粽。米中掺杂禽兽肉、板栗、红枣、赤豆等,品种增多。粽子还用作交往的礼品。

到了唐代,粽子的用米,已"白莹如玉",其形状出现锥形、菱形。日本文献中就记载有"大唐粽子"。宋朝时,已有"蜜饯粽",即果品入粽。诗人苏东坡有"时于粽里见杨梅"的诗句。这时还出现用粽子堆成楼台亭阁、木车牛马作的广告,说明宋代吃粽子已很时尚。元、明时期,粽子的包裹料已从菰叶变革为箬叶,后来又出现用芦苇叶包的粽子,附加料已出现豆沙、猪肉、松子仁、枣子、胡桃等等,品种更加丰富多彩。挂艾叶菖蒲,佩香包 端午节佩戴香囊,不但有避邪驱瘟之意,而且有襟头点缀之风。香囊内有朱砂、雄黄、香药,外包以丝布,清香四溢,再以五色丝线弦扣成索,作各种不同形状,结成一串,形形色色,玲珑夺目。 佩香囊,聚香凝神、避邪驱瘟、襟头点缀。 端午过后,邪气主要是湿热、秽浊,所以要芳香化湿,芳香化浊,端午节的习俗中总离不开芳香。

民谚说:“清明插柳,端午插艾”。在端午节,人们把插艾和菖蒲作为重要内容之一。家家都洒扫庭除,以菖蒲、艾条插于门眉,悬于堂中。艾,又名家艾、艾蒿。它的茎、叶都含有挥发性芳香油。它所产生的奇特芳香,可驱蚊蝇、虫蚁,净化空气。中医以艾入药,有理气血、暖子宫、祛寒湿的功能。将艾叶加工成“艾绒”,是灸法治病的重要药材。菖蒲是多年生水生草本植物,它狭长的叶片也含有挥发性芳香油,是提神通窍、健骨消滞、杀虫灭菌的药物。可见,古人插艾和菖蒲是有一定防病作用的。划龙舟 6月5日,福建省长乐市江田镇三溪村村民在夜竞龙舟。当晚,福建省长乐市江田镇三溪村村民举行盛大的夜间龙舟竞渡活动,迎接中华民族传统节日端午节。夜竞龙舟是当地独特的传统民俗活动,每年端午节来临,村里的男女老少都会相聚一起夜竞龙舟。现代 农历五月初五是每年的端午节。节日中,一些人正忙于与亲朋好友团聚,一些人正在游玩的路上,一些人或仍在加班……不管怎样,他们都在以自己的方式过端午节,诠释着自己对于节日的理解。他们和你我,都值得互道一声:“端午安康”。

和几乎所有的传统节日一样,端午节前后,舆论场中关于节日的话题也持续升温:端午节的氛围是不是变淡了?期待过端午是不是只为了3天假期?这还是以前的那个端午节吗?诸如此类,展现了社会对于端午节在传统文化与现代生活之间张力的一种焦虑,或者说是反思。总结 端午节的并没有什么新兴习俗。由于社会原因,现在的端午节种种习俗都消失了,似乎不变的也就只有团聚吃几个粽子了。所以,在现代,应该对端午节进行转型,转变成对现代更适宜的习俗。

尾声 虽然中国的传统文化博大精深,但是因为社会的变化,那些传统文化总会有所变化,特别是科技高速发展的今天。

在现在,

“变”的只是过节的形式,

“不变”的永远是一颗对团圆,对“福”,对快乐的向往。Thanks!707班 7组制作

PPT制作 朱雨田

搜集资料 钱海萌 张艺贤

该PPT图片全部来自百度图片。没有用任何一张有“版权”说明的图片。

部分资料来源于同组成员的搜集,其他资料全部来源于“知乎”和“百度百科”。主题三、舌尖上的传统节日众所周知,中国是一个吃的王国,作为一个吃货云集的国家,任何节日,“吃”永远是一个永恒的主题,那么,你对于我国传统节日中吃的文化了解多少呢?下面,我们一起来欣赏第八组的同学为我们带来的“舌尖上的传统节日”春节的传统美食 春节除了合家团圆,那些令人垂涎欲滴的美食也成了过年的标志。各地风俗迥异,代表美食花样百出。那么大家知道春节有哪些传统美食吗?春节、清明节、端午节的传统美食制作小组:707班第8小组

饺子 北京俗谚:“好吃不过饺子”。饺子广受普通百姓的欢迎,多用皮包馅,通过水煮或煎、炸、蒸等方法加工成熟。饺子起源于南北朝时期,是一种历史悠久的民间吃食。每逢新春佳节,饺子就更是不可缺少的美味佳肴。糍粑 糍粑同样也是春节里一道可口的点心,尤其是在南方的武夷山一代最为盛行。糍粑是以糯米为主料,制作成可大可小的团状,搁芝麻炒香磨粉拌白砂糖(或是黄豆炒香磨粉拌白砂糖)的盘里滚动,即可取食。但凡有喜事,当地人都要做红糖拌糍粑招待客人。年糕 过春节的时候,在我国南方,年糕肯定是必备的,就算是没有人吃,也会在家里摆上几块,为了图个好兆头,年糕的寓意是年高,发财,甜蜜,代表着一年内生活美满,年年高升。煎堆 煎堆华北地区称麻团,东北地区称麻圆,海南又称珍袋,是中国油炸面食的一种,流行于广东地区。煎堆以糯米粉团炸起,加上芝麻而制成,有些包在麻茸、豆沙等馅料,有些没有,也是广东常见的贺年食品,有“煎堆辘辘,金银满屋”之意。清明节的传统美食 在你的家乡,清明节都吃些什么美食?清明节是我国的传统节日,不同地方有不同的饮食习俗,如江南吃青团子、客家人吃艾粄、厦门吃薄饼……具体清明节吃什么?一起来了解一下清明节的传统食物吧。青团 清明时节,江南一带有吃青团子的风俗习惯。青团子实际是用是用一种名叫“浆麦草”的野生植物捣烂后挤压出汁,接着取用这种汁同晾干后的水磨纯糯米粉拌匀揉和,然后开始制作。馓子 我国南北各地清明节有吃馓子的食俗。“馓子”为一油炸食品,香脆精美,古时叫“寒具”。寒食节禁火寒食的风俗在我国大部分地区已不流行,但与这个节日有关的馓子却深受世人的喜爱。暖菇包 暖菇包是泰宁的传统特色小吃。暖菇原料学名鼠曲草,又叫佛耳草,当地人称为暖菇草。每年清明前夕,田间地头长满鼠曲草,毛茸茸、鲜嫩嫩的,正是采摘的好时节,也是制作暖菇包的好季节。艾粄 客家人清明节要吃艾粄,因为有句老话,叫“清明前后吃艾粄,一年四季不生病”。艾粄是清明节客家人必备的传统小食。端午节的传统美食 最早出现的端午时食,应属西汉的“枭羹”。《史记》“孝武本纪”注引如淳言:“汉使东郡送枭,五月五日为枭羹以赐百官。以恶鸟,故食之”。大约因为枭不易捕捉,所以吃枭羹的习俗并没有持续下来。锉是端午的主角-粽子,在稍晚的东汉就已出现。一直要到晋朝,粽子才成为端午的应节食品。《风土记》:“五月五日,与夏至同,……先此二节一日,又以菰叶裹黏米,杂以粟,以淳浓灰汁煮之令熟。”同时又有另一种端午节食,称为“龟”也只在晋朝昙花一现,随即销声匿迹。只有《风土记》中称为“角黍”的粽子,因为附会在屈原的传说上,千百年来,成为最受人欢迎的端午节食。粽子 粽子:古称“角黍”,真正有文字记载的粽子见于晋周处的《风土记》;而流传有序,历史最悠久的粽子则是西安的蜂蜜凉粽子,载于唐韦巨源《食谱》。粽早在春秋时期就已出现,最初是用来祭祀祖先和神灵;到了晋代,粽子成为端午节庆食物。雄黄酒 雄黄酒:端午饮雄黄酒的习俗,从前在长江流域地区极为盛行。用研磨成粉末的雄黄泡制的白酒或黄酒。雄黄可以用做解毒剂、杀虫药。于是古代人就认为雄黄可以克制蛇、蝎等百虫,“善能杀百毒、辟百邪、制蛊毒,人佩之,入山林而虎狼伏,入川水而百毒避”。五黄 五黄:江浙一带有端午节吃“五黄”的习俗。此外浙北端午节还有吃豆腐的习俗。五黄指黄瓜、黄鳝、黄鱼、鸭蛋黄、雄黄酒。也有其他说法,咸鸭蛋可以用黄豆替代。打糕 打糕:端午节是吉林省延边朝鲜族人民隆重的节日。这一天最有代表性的食品是清香的打糕。打糕,就是将艾蒿与糯米饭,放置于独木凿成的大木槽里,用长柄木捶打制而成的米糕。这种食品很有民族特色,又可增添节日的气氛。结语 说了这么多,传统美食的意义,不光是品味菜品的味道,还有传统美食的食材天然,就地取材和人们的智慧。从一道传统美食中,我们可以看到,一个地方的历史和一代代人的记忆。它们将通过美食传承下去,活在一代代中国人的心中。致谢 首先,感谢360百科、网易新闻、新华网、搜狐网等网站给予的图文资料和技术支持,没有这些支持,以上所有内容有大部分无法呈现。其次,感谢本组组员对本人的精神鼓励,这极大地激励我去完成这项工作。最后,我要感谢在网上发表评论、提供资料的广大网友们,他们的文字使得以上内容发生重大改变,也使得我能够借鉴很多。感谢!

同课章节目录

- 第一单元 隋唐时期:繁荣与开放的时代

- 第1课 隋朝的统一与灭亡

- 第2课 从“贞观之治”到“开元盛世”

- 第3课 盛唐气象

- 第4课 唐朝的中外文化交流

- 第5课 安史之乱与唐朝衰亡

- 第二单元 辽宋夏金元时期:民族关系发展和社会变化

- 第6课 北宋的政治

- 第7课 辽、西夏与北宋的并立

- 第8课 金与南宋的对峙

- 第9课 宋代经济的发展

- 第10课 蒙古族的兴起与元朝的建立

- 第11课 元朝的统治

- 第12课 宋元时期的都市和文化

- 第13课 宋元时期的科技与中外交通

- 第三单元 明清时期:统一多民族国家的巩固与发展

- 第14课 明朝的统治

- 第15课 明朝的对外关系

- 第16课 明朝的科技、建筑与文学

- 第17课 明朝的灭亡

- 第18课 统一多民族国家的巩固和发展

- 第19课 清朝前期社会经济的发展

- 第20课 清朝君主专制的强化

- 第21课 清朝前期的文学艺术

- 第22课 活动课:中国传统节日的起源