第12课《诗经二首》课件(共47张PPT)

文档属性

| 名称 | 第12课《诗经二首》课件(共47张PPT) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 23.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2019-03-08 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

第12课

《诗经》二首

聆 听 三 千 年 华 夏 先 民 吟 唱

感 受 公 元 前 东 方 文 明 辉 煌

1.了解有关《诗经》的文学常识;反复朗读,感受诗的节奏和韵律。(重点)

2.了解赋、比、兴三种表现手法;品味诗歌重章叠句、回环往复的语言特点。(难点)

3.体会其中蕴含的美好情感,体会《诗经》优美的语言和独特的艺术魅力。(重点)

学习目标

作品简介

《诗经》是我国的第一部诗歌总集,它收集了从西周到春秋时期约500年间的诗歌305篇。在先秦古籍中,被称 为《诗》或《诗三百》。相传孔子曾整理过这些诗并用来传授弟子,所以后来被尊为儒家的“五经”之一,称为《诗经》。《诗经》是中国现实主义文学的源头(中国浪漫主义文学的源头是屈原的《离骚》)。其内容主要有以下三点:

1、它揭露了贵族阶层的荒淫、残暴,深刻反映了沉重的徭(兵)役给百姓带来的灾难与痛苦。

2、表达了劳苦民众对统治者残酷压榨的不满与不平,寄托对美好生活的向往和追求。

3、反映了那一时代人们的爱情生活和婚姻状况。

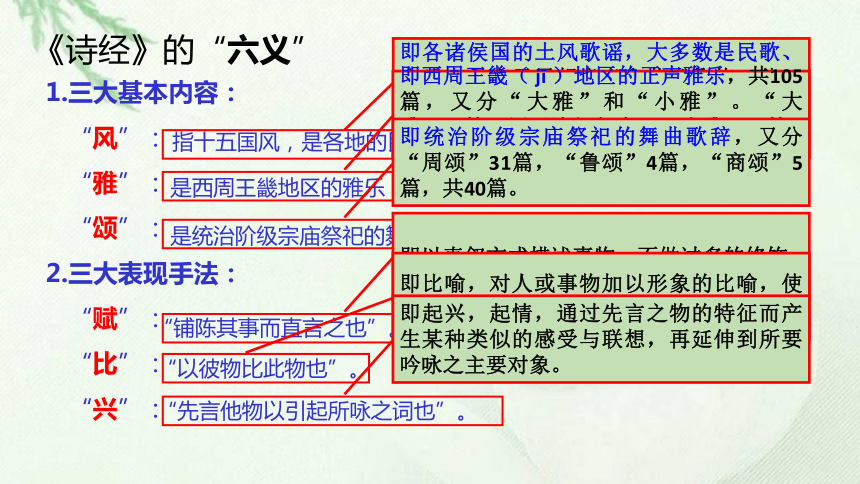

1.三大基本内容:

“风”:

“雅”:

“颂”:

2.三大表现手法:

“赋”:

“比”:

“兴”:

“先言他物以引起所咏之词也”。

指十五国风,是各地的民歌。

是西周王畿地区的雅乐,又分为“大雅”和“小雅”。

是统治阶级宗庙祭祀的舞曲歌辞。

“铺陈其事而直言之也”。

“以彼物比此物也”。

《诗经》的“六义”

即各诸侯国的土风歌谣,大多数是民歌、土乐,最富于思想意义和艺术价值。共15国风,160篇 。

即西周王畿( jī )地区的正声雅乐,共105篇,又分“大雅”和“小雅”。“大雅”31篇,用于诸侯朝会;“小雅”74篇,用于贵族宴享。

即统治阶级宗庙祭祀的舞曲歌辞,又分“周颂”31篇,“鲁颂”4篇,“商颂”5篇,共40篇。

即以直叙方式描述事物,不做过多的修饰。

即比喻,对人或事物加以形象的比喻,使其特征更加鲜明突出。

即起兴,起情,通过先言之物的特征而产生某种类似的感受与联想,再延伸到所要吟咏之主要对象。

关雎

《诗经》

关雎

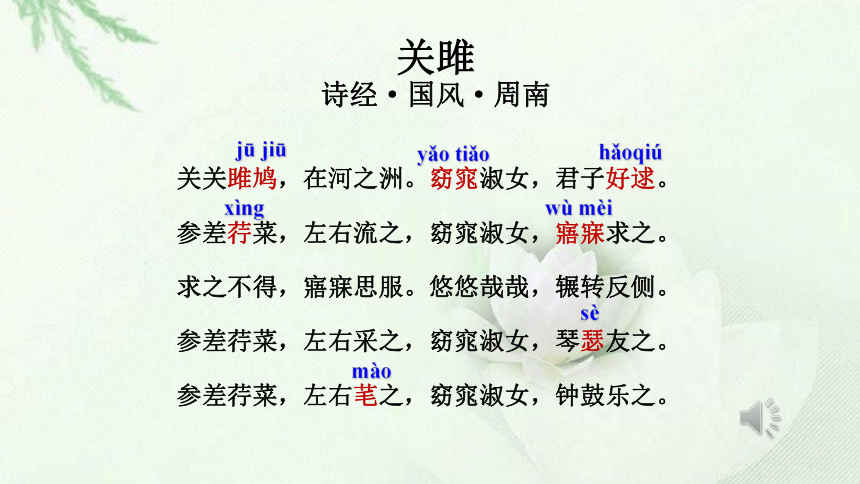

诗经·国风·周南

关关雎鸠,在河之洲。窈窕淑女,君子好逑。

参差荇菜,左右流之,窈窕淑女,寤寐求之。

求之不得,寤寐思服。悠悠哉哉,辗转反侧。

参差荇菜,左右采之,窈窕淑女,琴瑟友之。

参差荇菜,左右芼之,窈窕淑女,钟鼓乐之。

jū jiū

yǎo tiǎo

hǎoqiú

xìng

wù mèi

sè

mào

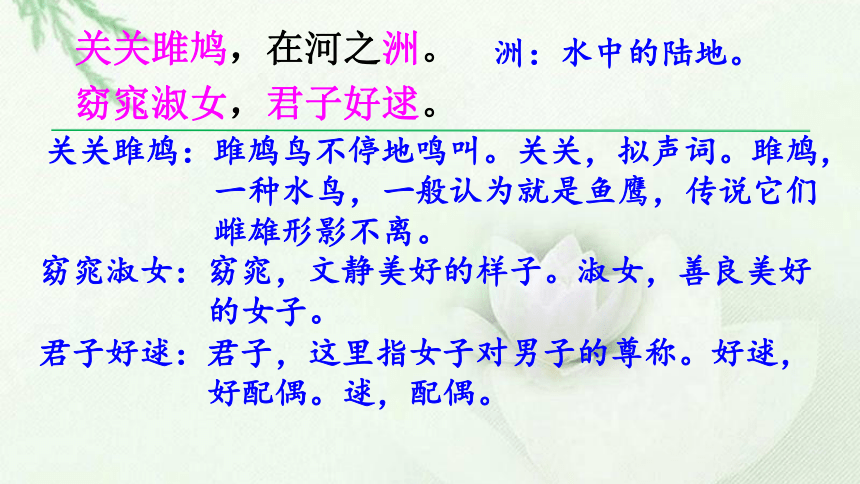

关关雎鸠,在河之洲。

窈窕淑女,君子好逑。

关关雎鸠:雎鸠鸟不停地鸣叫。关关,拟声词。雎鸠,

一种水鸟,一般认为就是鱼鹰,传说它们

雌雄形影不离。

洲:水中的陆地。

窈窕淑女:窈窕,文静美好的样子。淑女,善良美好

的女子。

君子好逑:君子,这里指女子对男子的尊称。好逑,

好配偶。逑,配偶。

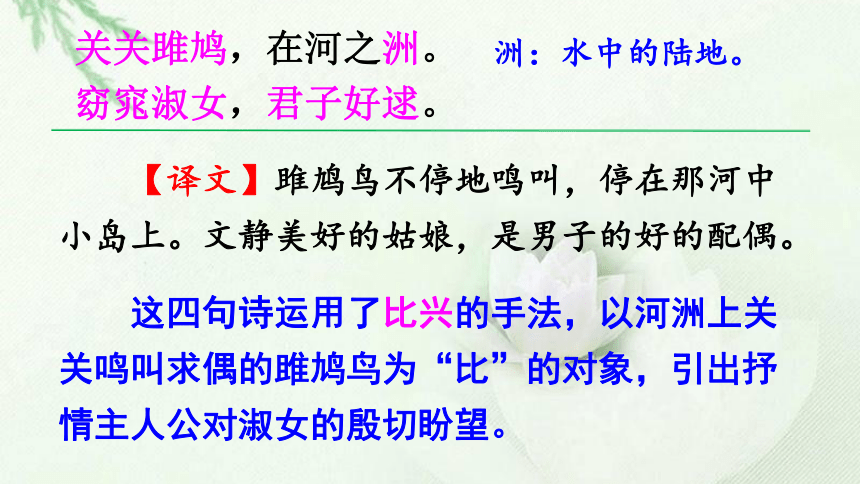

这四句诗运用了比兴的手法,以河洲上关关鸣叫求偶的雎鸠鸟为“比”的对象,引出抒情主人公对淑女的殷切盼望。

【译文】雎鸠鸟不停地鸣叫,停在那河中小岛上。文静美好的姑娘,是男子的好的配偶。

关关雎鸠,在河之洲。

窈窕淑女,君子好逑。

洲:水中的陆地。

参差荇菜,左右流之。

窈窕淑女,寤寐求之。

参差:长短不齐。

荇菜:一种可食的水草。

流:求取。

寤寐:这里指日日夜夜。

寤,醒时。寐,睡时。

【译文】(水中)长短不齐的荇菜,在船的左右两边捞取它。文静美好的姑娘,日日夜夜想追求。

参差荇菜,左右流之。

窈窕淑女,寤寐求之。

以荇菜的流动不定来比喻淑女的难求,以时而左时而右捞取荇菜的动作,隐喻君子对淑女锲而不舍的追求。

求之不得,寤寐思服。

悠哉悠哉,辗转反侧。

思服:思念。服,思念。

悠:忧思的样子。

辗转反侧:形容心中有事,躺在床上翻来覆去地不

能入睡。

【译文】追求没能如心愿,日日夜夜在心头挂牵。思念之情绵绵不尽,翻来覆去难以入眠。

求之不得,寤寐思服。

悠哉悠哉,辗转反侧。

这是对男子思念心上人的心理活动的描写,极其生动逼真。两个“悠哉”连用,突出地表现了男子长夜不寐的相思之苦。

心理描写(实写)

参差荇菜,左右采之。

窈窕淑女,琴瑟友之。

琴瑟友之:弹琴鼓瑟对她表示亲近。

【译文】(水中)长短不齐的荇菜,在船的左右采摘它。文静美好的姑娘,(我)弹琴鼓瑟对她表示亲近。

参差荇菜,左右采之。

窈窕淑女,琴瑟友之。

托物起兴,以不停地采摘荇菜喻指对淑女的不懈追求。

男子设想姑娘已经答应了自己的请求,自己在用弹琴鼓瑟来表现二人相处时的和谐愉快。

虚写

参差荇菜,左右芼之。

窈窕淑女,钟鼓乐之。

芼:挑选。

钟鼓乐之:敲钟击鼓使她快乐。

【译文】(水中)长短不齐的荇菜,在船的左右来挑选它。文静美好的姑娘,(我敲着)钟鼓使她快乐。

参差荇菜,左右芼之。

窈窕淑女,钟鼓乐之。

结婚时的热闹场面,这是饱受相思之苦的男子对未来的设想,是他寤寐期盼实现的愿望。

虚写

《关雎》写一个男子对女子的思念之情,是一首爱情诗,为什么开头要从“关关雎鸠,在河之洲”写起?

《关雎》从“关关雎鸠,在河之洲”写起,是运用了“比兴”的手法。“关关雎鸠,在河之洲”描绘了一幅美好的画面:成双成对的雎鸠鸟在沙洲上嬉闹戏逐,发出悦耳的和鸣。这本是诗人眼前之景,但水鸟和鸣也可用来比喻男女间和谐恩爱,和下文“窈窕淑女,君子好逑”意义上有关联,这使得诗人的情感与自然景物相契相合,浑然一体,达到了情景交融的艺术境界。

诗人思想感情变化的过程:

渴望与追求

欢聚和成亲

忧思与烦恼

幻想

受挫

关雎

表白爱情愿望

寤寐思念之苦

幻想愿望实现

追求爱情

窈窕淑女

君子好逑

寤寐思服

辗转反侧

琴瑟友之

钟鼓乐之

结构梳理

联想到爱情真诚(起兴)

苦闷与焦灼(实写)

和谐与欢乐(虚写)

《关雎》写的是一个男子对爱慕的女子的思念、追求的过程,写求之不得的焦虑和幻想求而得之的喜悦,反映了古代劳动人民对美好爱情的向往和执着的追求。

主旨概括

1.托物起兴,借景抒情

写法借鉴

全诗以物起兴,以雎鸠鸟的鸣叫,引出主人公对淑女的爱慕;以不停地采摘荇菜,表现主人公对淑女的不懈追求;以想象中追求到淑女后“友之”“乐之”的情景表现主人公对淑女的热切渴望。

2.采用双声叠韵的联绵词

本诗采用了一些双声叠韵的联绵词,增强了诗歌音调的和谐美和人物描写的生动性。如“窈窕”是叠韵词,“参差”是双声词,“辗转”既是双声词又是叠韵词。用各类词来修饰动作(如“辗转反侧”)、摹写形象(如“窈窕淑女”)、描写景物(如“参差荇菜”),使得诗歌活泼生动,音韵和谐。

关关雎鸠, 窈窕淑女,

参差荇菜, 窈窕淑女,

求之不得, 悠哉悠哉,

参差荇菜, 窈窕淑女,

参差荇菜, 窈窕淑女,

在河之洲。

君子好逑。

左右流之。

寤寐求之。

寤寐思服。

辗转反侧。

左右采之。

琴瑟友之。

左右芼之。

钟鼓乐之。

课文内容填空:

蒹葭

《诗经》

蒹葭

诗经·国风·秦风

蒹葭苍苍,白露为霜。所谓伊人,在水一方。溯洄从之,道阻且长。溯游从之,宛在水中央。

蒹葭萋萋,白露未晞。所谓伊人,在水之湄。溯洄从之,道阻且跻。溯游从之,宛在水中坻。

蒹葭采采,白露未已。所谓伊人,在水之涘。溯洄从之,道阻且右。溯游从之,宛在水中沚。

sù huí

wǎn

xī

méi

jī

chí

sì

zhǐ

yī rén

蒹葭苍苍,白露为霜。

所谓伊人,在水一方。

蒹葭:芦苇。

苍苍:茂盛的样子。

伊人:那人,指所爱的人。

在水一方:在水的另一边,指对岸。

【译文】河畔芦苇长得十分茂盛,深秋白露凝结成了霜。我那日思夜想的人,就站在对岸河边上。

环境描写

描绘了一幅露凝霜结萧瑟冷寂的晚秋图。渲染了凄清惆怅的气氛。

以“蒹葭”起兴,交代了主人公所思慕的对象和其所在的地点,写出了主人公的思慕之切和可望而不可即的惆怅心情。

蒹葭苍苍,白露为霜。

所谓伊人,在水一方。

溯洄从之,道阻且长。

溯游从之,宛在水中央。

溯洄从之:逆流而上去追寻。溯洄,逆流而上。洄,逆流。从,跟随、追寻。之,代“伊人”。

阻:艰险。

溯游:顺流而下。

宛:仿佛,好像。

【译文】逆流而上去追寻她,道路险阻而又漫长。顺流而下去追寻她,(她)仿佛就站在水中的沙洲上。

溯洄从之,道阻且长。

溯游从之,宛在水中央。

叙写追求“伊人”的道路艰难而漫长,表现了主人公对爱情的执着追求,以及因不能见到心上人而焦虑、忧愁的心情。

蒹葭萋萋,白露未晞。

所谓伊人,在水之湄。

萋萋:茂盛的样子。

晞:干。

湄:岸边,水与草相接的地方。

【译文】河畔芦苇一片茂盛,清晨露水尚未晒干。我那魂牵梦绕的人,她就站在河的那一边。

溯洄从之,道阻且跻。

溯游从之,宛在水中坻。

道阻且跻:路又险又高。阻,险。

跻,(路)高而陡。

坻:水中的高地。

【译文】逆流而上去追寻她,道路坎坷又高险。顺流而下寻觅她,(她)仿佛就站在水中的高地上。

溯洄从之,道阻且跻。

溯游从之,宛在水中坻。

反衬

道路之难走反衬了主人公思念之切与焦急。

河水的苍茫浩渺、飘忽不定,更写出了与“伊人”因水相隔而造成的痛苦和无奈。

蒹葭采采,白露未已。

所谓伊人,在水之涘。

采采:茂盛鲜明的样子。

未已:没有完,这里指还没有干。

【译文】河畔芦苇长得非常繁茂,清晨的白露依然逗留。我所怀念的心上人,她就站在河的另一头。

涘:水边。

白露为霜

白露未晞

白露未已

在水一方

在水之湄

在水之涘

暗示时光的流逝和追求者的深情执着。

暗示“伊人”的踪迹飘忽,难以寻觅。

溯洄从之,道阻且右。

溯游从之,宛在水中沚。

右:向右迂曲。

沚:水中的小块陆地。

【译文】逆流而上去追寻她,道路险阻又迂回难走。顺流而下去追寻她,(她)仿佛就站在水中的陆地上。

道阻且长

道阻且跻

道阻且右

宛在水中沚

宛在水中坻

宛在水中央

道路上遇到的的重重苦难以及“伊人”的飘忽不定,表现出了主人公对“伊人”坚持不懈、深情执着的追寻。

诗中的重章叠句有何作用?

每章开头均以“蒹葭”“白露”起兴,渲染出一种萧索凄迷的氛围,为人物的活动提供了特定的场景,更烘托了所思不见的怅惘心情。“白露为霜”“白露未晞”“白露未已”的变化又构成一个相对完整的时空序列,暗示了时光的流逝和追求者的深情执着。重章叠句更显韵味悠长,强化了诗歌的抒情性和音乐美。从上游到下游,从此岸再到彼岸,地点的变化,写出了主人公不畏险阻地一再追寻、几度求索,也暗示了“ 伊人” 的踪迹飘忽,难以寻觅。

想象“伊人”的形象

诗人苦苦追寻的“伊人”是怎样的一个形象呢?

长期以来,人们对《蒹葭》主题的解读众说纷纭,莫衷一是,直接导致了对诗中“伊人”形象有多重理解。持“爱情说”者,认为“伊人”是意中人;持“政治说”者,认为“伊人”是贤能之人;持“理想说”者,认为“伊人”象征着理想。其实,无论“伊人”是何人,指的是什么,诗歌中的主人公都是经历了许多波折,一直苦苦追寻着“伊人”。这其实体现了一种深刻的人生意义,美好的事物总是可望难即的,不管最后主人公是否寻得“伊人”,这追寻过程本身就具有极大的意义。

蒹葭

反复咏叹

在水一方

伊人难求

结构梳理

溯洄从之——道阻且长

溯游从之——宛在水中央

在水之湄

溯洄从之——道阻且跻

溯游从之——宛在水中坻

在水之涘

溯洄从之——道阻且右

溯游从之——宛在水中沚

《蒹葭》是一首情景相生的爱情诗。通过对实际情景的描写和对想象、幻想之景的描述,淋漓尽致地表达了主人公对意中人可望不可即的苦恼和惆怅及对其强烈的思念之情。

主旨概括

1.情景交融

写法借鉴

全诗融写景、抒情于一体,可谓情景交融,意境凄清美丽。烟水迷离的景和主人公如醉如痴的情难解难分;深秋苍凉的景象和主人公失意的心情浑然一体;主人公的执着追求和“伊人”宛在、寻之无踪的朦胧境界相互映衬;“伊人”高洁而又魅力无穷的气质被兼葭白露、秋水澄明的景致生动细腻地烘托了出来。

2.象征手法

诗主人公所追求的“伊人”,既可以是客观存在的意中人,也可以是理想的象征。“水”也是一个被广泛使用的象征意象,它既可以指分隔主人公和意中人的河流,也可以指横亘在现实和理想之间的无法逾越的障碍。更加深含蓄的象征手法,使诗歌内涵更加丰富,意味更加深远。

《关雎》和《蒹葭》在内容情感和表现形式上有什么异同?

深入探究

相同点

都是当时的民歌

都运用了“兴”的手法,借景抒情,托物寄意

都大量使用重章叠句的艺术形式,反复咏唱

都使用了双声叠韵词,富于声韵美

不同点

关雎

蒹葭

一首热情的恋歌,表现了对爱情和婚姻大胆执着的追求。

这首诗含蓄委婉地抒发了对“伊人”可望而不可即的无限情意。

叙事线索明晰,画面形象可见。

意境含蓄,场景朦胧,情感韵味更加浓郁。

《关雎》和《蒹葭》在内容情感和表现形式上有什么异同?

1.下列各项中对加线词语的解释有误的一项是 ( )

A.窈窕淑女,君子好逑(配偶)

参差荇菜,左右流之(流走)

B.参差荇菜,左右芼之(挑选)

溯游从之,宛在水中央(跟随、追寻)

C.溯洄从之,道阻且跻[(路)高]

蒹葭采采,白露未已(茂盛鲜明的样子)

D.溯洄从之,道阻且右(向右迂曲)

蒹葭萋萋,白露未晞(干)

课堂小练

A

2.下列说法不正确的一项是 ( )

A.《关雎》中“关关雎鸠,在河之洲”采用的是起兴的手法。

B.《关雎》这首诗是按照“表达爱意—饱受思念之苦—幻想愿望实现”这样的线索展开的。

C.《蒹葭》全诗不着一个“思”字、“愁”字,读者却可以体会到主人公那种深深的爱慕和求而不得的惆怅。

D.《蒹葭》是《诗经》中表现“朦胧美”的名篇。这首诗和《关雎》都可以看作爱情诗,二者在内容方面没有多大的差别。

D

3.填空。

(1)是我国最早的一部诗歌总集 ,收录了从西周到春秋时期的诗歌 篇,包括 、 、 三个部分。

《诗经》

305

风

雅

颂

(2)《诗经》的句式以四言为主。根据不同内容表达的需要,分别采用 、 、 的表现手法。

赋

比

兴

(3)《关雎》中统领全篇的诗句是: , 。

窈窕淑女

君子好逑

(4)《蒹葭》中描绘露凝霜结的晚秋图来渲染气氛的诗句是: , 。

蒹葭苍苍

白露为霜

《诗经》二首

聆 听 三 千 年 华 夏 先 民 吟 唱

感 受 公 元 前 东 方 文 明 辉 煌

1.了解有关《诗经》的文学常识;反复朗读,感受诗的节奏和韵律。(重点)

2.了解赋、比、兴三种表现手法;品味诗歌重章叠句、回环往复的语言特点。(难点)

3.体会其中蕴含的美好情感,体会《诗经》优美的语言和独特的艺术魅力。(重点)

学习目标

作品简介

《诗经》是我国的第一部诗歌总集,它收集了从西周到春秋时期约500年间的诗歌305篇。在先秦古籍中,被称 为《诗》或《诗三百》。相传孔子曾整理过这些诗并用来传授弟子,所以后来被尊为儒家的“五经”之一,称为《诗经》。《诗经》是中国现实主义文学的源头(中国浪漫主义文学的源头是屈原的《离骚》)。其内容主要有以下三点:

1、它揭露了贵族阶层的荒淫、残暴,深刻反映了沉重的徭(兵)役给百姓带来的灾难与痛苦。

2、表达了劳苦民众对统治者残酷压榨的不满与不平,寄托对美好生活的向往和追求。

3、反映了那一时代人们的爱情生活和婚姻状况。

1.三大基本内容:

“风”:

“雅”:

“颂”:

2.三大表现手法:

“赋”:

“比”:

“兴”:

“先言他物以引起所咏之词也”。

指十五国风,是各地的民歌。

是西周王畿地区的雅乐,又分为“大雅”和“小雅”。

是统治阶级宗庙祭祀的舞曲歌辞。

“铺陈其事而直言之也”。

“以彼物比此物也”。

《诗经》的“六义”

即各诸侯国的土风歌谣,大多数是民歌、土乐,最富于思想意义和艺术价值。共15国风,160篇 。

即西周王畿( jī )地区的正声雅乐,共105篇,又分“大雅”和“小雅”。“大雅”31篇,用于诸侯朝会;“小雅”74篇,用于贵族宴享。

即统治阶级宗庙祭祀的舞曲歌辞,又分“周颂”31篇,“鲁颂”4篇,“商颂”5篇,共40篇。

即以直叙方式描述事物,不做过多的修饰。

即比喻,对人或事物加以形象的比喻,使其特征更加鲜明突出。

即起兴,起情,通过先言之物的特征而产生某种类似的感受与联想,再延伸到所要吟咏之主要对象。

关雎

《诗经》

关雎

诗经·国风·周南

关关雎鸠,在河之洲。窈窕淑女,君子好逑。

参差荇菜,左右流之,窈窕淑女,寤寐求之。

求之不得,寤寐思服。悠悠哉哉,辗转反侧。

参差荇菜,左右采之,窈窕淑女,琴瑟友之。

参差荇菜,左右芼之,窈窕淑女,钟鼓乐之。

jū jiū

yǎo tiǎo

hǎoqiú

xìng

wù mèi

sè

mào

关关雎鸠,在河之洲。

窈窕淑女,君子好逑。

关关雎鸠:雎鸠鸟不停地鸣叫。关关,拟声词。雎鸠,

一种水鸟,一般认为就是鱼鹰,传说它们

雌雄形影不离。

洲:水中的陆地。

窈窕淑女:窈窕,文静美好的样子。淑女,善良美好

的女子。

君子好逑:君子,这里指女子对男子的尊称。好逑,

好配偶。逑,配偶。

这四句诗运用了比兴的手法,以河洲上关关鸣叫求偶的雎鸠鸟为“比”的对象,引出抒情主人公对淑女的殷切盼望。

【译文】雎鸠鸟不停地鸣叫,停在那河中小岛上。文静美好的姑娘,是男子的好的配偶。

关关雎鸠,在河之洲。

窈窕淑女,君子好逑。

洲:水中的陆地。

参差荇菜,左右流之。

窈窕淑女,寤寐求之。

参差:长短不齐。

荇菜:一种可食的水草。

流:求取。

寤寐:这里指日日夜夜。

寤,醒时。寐,睡时。

【译文】(水中)长短不齐的荇菜,在船的左右两边捞取它。文静美好的姑娘,日日夜夜想追求。

参差荇菜,左右流之。

窈窕淑女,寤寐求之。

以荇菜的流动不定来比喻淑女的难求,以时而左时而右捞取荇菜的动作,隐喻君子对淑女锲而不舍的追求。

求之不得,寤寐思服。

悠哉悠哉,辗转反侧。

思服:思念。服,思念。

悠:忧思的样子。

辗转反侧:形容心中有事,躺在床上翻来覆去地不

能入睡。

【译文】追求没能如心愿,日日夜夜在心头挂牵。思念之情绵绵不尽,翻来覆去难以入眠。

求之不得,寤寐思服。

悠哉悠哉,辗转反侧。

这是对男子思念心上人的心理活动的描写,极其生动逼真。两个“悠哉”连用,突出地表现了男子长夜不寐的相思之苦。

心理描写(实写)

参差荇菜,左右采之。

窈窕淑女,琴瑟友之。

琴瑟友之:弹琴鼓瑟对她表示亲近。

【译文】(水中)长短不齐的荇菜,在船的左右采摘它。文静美好的姑娘,(我)弹琴鼓瑟对她表示亲近。

参差荇菜,左右采之。

窈窕淑女,琴瑟友之。

托物起兴,以不停地采摘荇菜喻指对淑女的不懈追求。

男子设想姑娘已经答应了自己的请求,自己在用弹琴鼓瑟来表现二人相处时的和谐愉快。

虚写

参差荇菜,左右芼之。

窈窕淑女,钟鼓乐之。

芼:挑选。

钟鼓乐之:敲钟击鼓使她快乐。

【译文】(水中)长短不齐的荇菜,在船的左右来挑选它。文静美好的姑娘,(我敲着)钟鼓使她快乐。

参差荇菜,左右芼之。

窈窕淑女,钟鼓乐之。

结婚时的热闹场面,这是饱受相思之苦的男子对未来的设想,是他寤寐期盼实现的愿望。

虚写

《关雎》写一个男子对女子的思念之情,是一首爱情诗,为什么开头要从“关关雎鸠,在河之洲”写起?

《关雎》从“关关雎鸠,在河之洲”写起,是运用了“比兴”的手法。“关关雎鸠,在河之洲”描绘了一幅美好的画面:成双成对的雎鸠鸟在沙洲上嬉闹戏逐,发出悦耳的和鸣。这本是诗人眼前之景,但水鸟和鸣也可用来比喻男女间和谐恩爱,和下文“窈窕淑女,君子好逑”意义上有关联,这使得诗人的情感与自然景物相契相合,浑然一体,达到了情景交融的艺术境界。

诗人思想感情变化的过程:

渴望与追求

欢聚和成亲

忧思与烦恼

幻想

受挫

关雎

表白爱情愿望

寤寐思念之苦

幻想愿望实现

追求爱情

窈窕淑女

君子好逑

寤寐思服

辗转反侧

琴瑟友之

钟鼓乐之

结构梳理

联想到爱情真诚(起兴)

苦闷与焦灼(实写)

和谐与欢乐(虚写)

《关雎》写的是一个男子对爱慕的女子的思念、追求的过程,写求之不得的焦虑和幻想求而得之的喜悦,反映了古代劳动人民对美好爱情的向往和执着的追求。

主旨概括

1.托物起兴,借景抒情

写法借鉴

全诗以物起兴,以雎鸠鸟的鸣叫,引出主人公对淑女的爱慕;以不停地采摘荇菜,表现主人公对淑女的不懈追求;以想象中追求到淑女后“友之”“乐之”的情景表现主人公对淑女的热切渴望。

2.采用双声叠韵的联绵词

本诗采用了一些双声叠韵的联绵词,增强了诗歌音调的和谐美和人物描写的生动性。如“窈窕”是叠韵词,“参差”是双声词,“辗转”既是双声词又是叠韵词。用各类词来修饰动作(如“辗转反侧”)、摹写形象(如“窈窕淑女”)、描写景物(如“参差荇菜”),使得诗歌活泼生动,音韵和谐。

关关雎鸠, 窈窕淑女,

参差荇菜, 窈窕淑女,

求之不得, 悠哉悠哉,

参差荇菜, 窈窕淑女,

参差荇菜, 窈窕淑女,

在河之洲。

君子好逑。

左右流之。

寤寐求之。

寤寐思服。

辗转反侧。

左右采之。

琴瑟友之。

左右芼之。

钟鼓乐之。

课文内容填空:

蒹葭

《诗经》

蒹葭

诗经·国风·秦风

蒹葭苍苍,白露为霜。所谓伊人,在水一方。溯洄从之,道阻且长。溯游从之,宛在水中央。

蒹葭萋萋,白露未晞。所谓伊人,在水之湄。溯洄从之,道阻且跻。溯游从之,宛在水中坻。

蒹葭采采,白露未已。所谓伊人,在水之涘。溯洄从之,道阻且右。溯游从之,宛在水中沚。

sù huí

wǎn

xī

méi

jī

chí

sì

zhǐ

yī rén

蒹葭苍苍,白露为霜。

所谓伊人,在水一方。

蒹葭:芦苇。

苍苍:茂盛的样子。

伊人:那人,指所爱的人。

在水一方:在水的另一边,指对岸。

【译文】河畔芦苇长得十分茂盛,深秋白露凝结成了霜。我那日思夜想的人,就站在对岸河边上。

环境描写

描绘了一幅露凝霜结萧瑟冷寂的晚秋图。渲染了凄清惆怅的气氛。

以“蒹葭”起兴,交代了主人公所思慕的对象和其所在的地点,写出了主人公的思慕之切和可望而不可即的惆怅心情。

蒹葭苍苍,白露为霜。

所谓伊人,在水一方。

溯洄从之,道阻且长。

溯游从之,宛在水中央。

溯洄从之:逆流而上去追寻。溯洄,逆流而上。洄,逆流。从,跟随、追寻。之,代“伊人”。

阻:艰险。

溯游:顺流而下。

宛:仿佛,好像。

【译文】逆流而上去追寻她,道路险阻而又漫长。顺流而下去追寻她,(她)仿佛就站在水中的沙洲上。

溯洄从之,道阻且长。

溯游从之,宛在水中央。

叙写追求“伊人”的道路艰难而漫长,表现了主人公对爱情的执着追求,以及因不能见到心上人而焦虑、忧愁的心情。

蒹葭萋萋,白露未晞。

所谓伊人,在水之湄。

萋萋:茂盛的样子。

晞:干。

湄:岸边,水与草相接的地方。

【译文】河畔芦苇一片茂盛,清晨露水尚未晒干。我那魂牵梦绕的人,她就站在河的那一边。

溯洄从之,道阻且跻。

溯游从之,宛在水中坻。

道阻且跻:路又险又高。阻,险。

跻,(路)高而陡。

坻:水中的高地。

【译文】逆流而上去追寻她,道路坎坷又高险。顺流而下寻觅她,(她)仿佛就站在水中的高地上。

溯洄从之,道阻且跻。

溯游从之,宛在水中坻。

反衬

道路之难走反衬了主人公思念之切与焦急。

河水的苍茫浩渺、飘忽不定,更写出了与“伊人”因水相隔而造成的痛苦和无奈。

蒹葭采采,白露未已。

所谓伊人,在水之涘。

采采:茂盛鲜明的样子。

未已:没有完,这里指还没有干。

【译文】河畔芦苇长得非常繁茂,清晨的白露依然逗留。我所怀念的心上人,她就站在河的另一头。

涘:水边。

白露为霜

白露未晞

白露未已

在水一方

在水之湄

在水之涘

暗示时光的流逝和追求者的深情执着。

暗示“伊人”的踪迹飘忽,难以寻觅。

溯洄从之,道阻且右。

溯游从之,宛在水中沚。

右:向右迂曲。

沚:水中的小块陆地。

【译文】逆流而上去追寻她,道路险阻又迂回难走。顺流而下去追寻她,(她)仿佛就站在水中的陆地上。

道阻且长

道阻且跻

道阻且右

宛在水中沚

宛在水中坻

宛在水中央

道路上遇到的的重重苦难以及“伊人”的飘忽不定,表现出了主人公对“伊人”坚持不懈、深情执着的追寻。

诗中的重章叠句有何作用?

每章开头均以“蒹葭”“白露”起兴,渲染出一种萧索凄迷的氛围,为人物的活动提供了特定的场景,更烘托了所思不见的怅惘心情。“白露为霜”“白露未晞”“白露未已”的变化又构成一个相对完整的时空序列,暗示了时光的流逝和追求者的深情执着。重章叠句更显韵味悠长,强化了诗歌的抒情性和音乐美。从上游到下游,从此岸再到彼岸,地点的变化,写出了主人公不畏险阻地一再追寻、几度求索,也暗示了“ 伊人” 的踪迹飘忽,难以寻觅。

想象“伊人”的形象

诗人苦苦追寻的“伊人”是怎样的一个形象呢?

长期以来,人们对《蒹葭》主题的解读众说纷纭,莫衷一是,直接导致了对诗中“伊人”形象有多重理解。持“爱情说”者,认为“伊人”是意中人;持“政治说”者,认为“伊人”是贤能之人;持“理想说”者,认为“伊人”象征着理想。其实,无论“伊人”是何人,指的是什么,诗歌中的主人公都是经历了许多波折,一直苦苦追寻着“伊人”。这其实体现了一种深刻的人生意义,美好的事物总是可望难即的,不管最后主人公是否寻得“伊人”,这追寻过程本身就具有极大的意义。

蒹葭

反复咏叹

在水一方

伊人难求

结构梳理

溯洄从之——道阻且长

溯游从之——宛在水中央

在水之湄

溯洄从之——道阻且跻

溯游从之——宛在水中坻

在水之涘

溯洄从之——道阻且右

溯游从之——宛在水中沚

《蒹葭》是一首情景相生的爱情诗。通过对实际情景的描写和对想象、幻想之景的描述,淋漓尽致地表达了主人公对意中人可望不可即的苦恼和惆怅及对其强烈的思念之情。

主旨概括

1.情景交融

写法借鉴

全诗融写景、抒情于一体,可谓情景交融,意境凄清美丽。烟水迷离的景和主人公如醉如痴的情难解难分;深秋苍凉的景象和主人公失意的心情浑然一体;主人公的执着追求和“伊人”宛在、寻之无踪的朦胧境界相互映衬;“伊人”高洁而又魅力无穷的气质被兼葭白露、秋水澄明的景致生动细腻地烘托了出来。

2.象征手法

诗主人公所追求的“伊人”,既可以是客观存在的意中人,也可以是理想的象征。“水”也是一个被广泛使用的象征意象,它既可以指分隔主人公和意中人的河流,也可以指横亘在现实和理想之间的无法逾越的障碍。更加深含蓄的象征手法,使诗歌内涵更加丰富,意味更加深远。

《关雎》和《蒹葭》在内容情感和表现形式上有什么异同?

深入探究

相同点

都是当时的民歌

都运用了“兴”的手法,借景抒情,托物寄意

都大量使用重章叠句的艺术形式,反复咏唱

都使用了双声叠韵词,富于声韵美

不同点

关雎

蒹葭

一首热情的恋歌,表现了对爱情和婚姻大胆执着的追求。

这首诗含蓄委婉地抒发了对“伊人”可望而不可即的无限情意。

叙事线索明晰,画面形象可见。

意境含蓄,场景朦胧,情感韵味更加浓郁。

《关雎》和《蒹葭》在内容情感和表现形式上有什么异同?

1.下列各项中对加线词语的解释有误的一项是 ( )

A.窈窕淑女,君子好逑(配偶)

参差荇菜,左右流之(流走)

B.参差荇菜,左右芼之(挑选)

溯游从之,宛在水中央(跟随、追寻)

C.溯洄从之,道阻且跻[(路)高]

蒹葭采采,白露未已(茂盛鲜明的样子)

D.溯洄从之,道阻且右(向右迂曲)

蒹葭萋萋,白露未晞(干)

课堂小练

A

2.下列说法不正确的一项是 ( )

A.《关雎》中“关关雎鸠,在河之洲”采用的是起兴的手法。

B.《关雎》这首诗是按照“表达爱意—饱受思念之苦—幻想愿望实现”这样的线索展开的。

C.《蒹葭》全诗不着一个“思”字、“愁”字,读者却可以体会到主人公那种深深的爱慕和求而不得的惆怅。

D.《蒹葭》是《诗经》中表现“朦胧美”的名篇。这首诗和《关雎》都可以看作爱情诗,二者在内容方面没有多大的差别。

D

3.填空。

(1)是我国最早的一部诗歌总集 ,收录了从西周到春秋时期的诗歌 篇,包括 、 、 三个部分。

《诗经》

305

风

雅

颂

(2)《诗经》的句式以四言为主。根据不同内容表达的需要,分别采用 、 、 的表现手法。

赋

比

兴

(3)《关雎》中统领全篇的诗句是: , 。

窈窕淑女

君子好逑

(4)《蒹葭》中描绘露凝霜结的晚秋图来渲染气氛的诗句是: , 。

蒹葭苍苍

白露为霜

同课章节目录

- 第一单元

- 1 社戏

- 2 回延安

- 3*安塞腰鼓

- 4*灯笼

- 写作 学习仿写

- 口语交际 应对

- 第二单元

- 5 大自然的语言

- 6 阿西莫夫短文两篇

- 7*大雁归来

- 8*时间的脚印

- 写作 说明的顺序

- 第三单元

- 9 桃花源记

- 10 小石潭记

- 11*核舟记

- 12《诗经》二首

- 写作 学写读后感

- 名著导读 《傅雷家书》:选择性阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 任务一 学习演讲词

- 13 最后一次讲演

- 14 应有格物致知精神

- 15 我一生中的重要抉择

- 16 庆祝奥林匹克运动复兴25周年

- 任务二 撰写演讲稿

- 任务三 举办演讲比赛

- 第五单元

- 17 壶口瀑布

- 18 在长江源头各拉丹冬

- 19*登勃朗峰

- 20*一滴水经过丽江

- 写作 学写游记

- 口语交际 即席讲话

- 第六单元

- 21 《庄子》二则

- 22 《礼记》二则

- 23* 马说

- 24 唐诗三首

- 写作 学写故事

- 名著导读 《钢铁是怎样炼成的》:摘抄和做笔记

- 课外古诗词诵读