历史:2.3《寻找人类的祖先》教案(新人教版选修5)

文档属性

| 名称 | 历史:2.3《寻找人类的祖先》教案(新人教版选修5) |

|

|

| 格式 | rar | ||

| 文件大小 | 44.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2009-09-30 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

本资料来自于资源最齐全的21世纪教育网www.21cnjy.com

第二单元 人类起源之谜

第3课 寻找人类的祖先

教案

一、教学目标

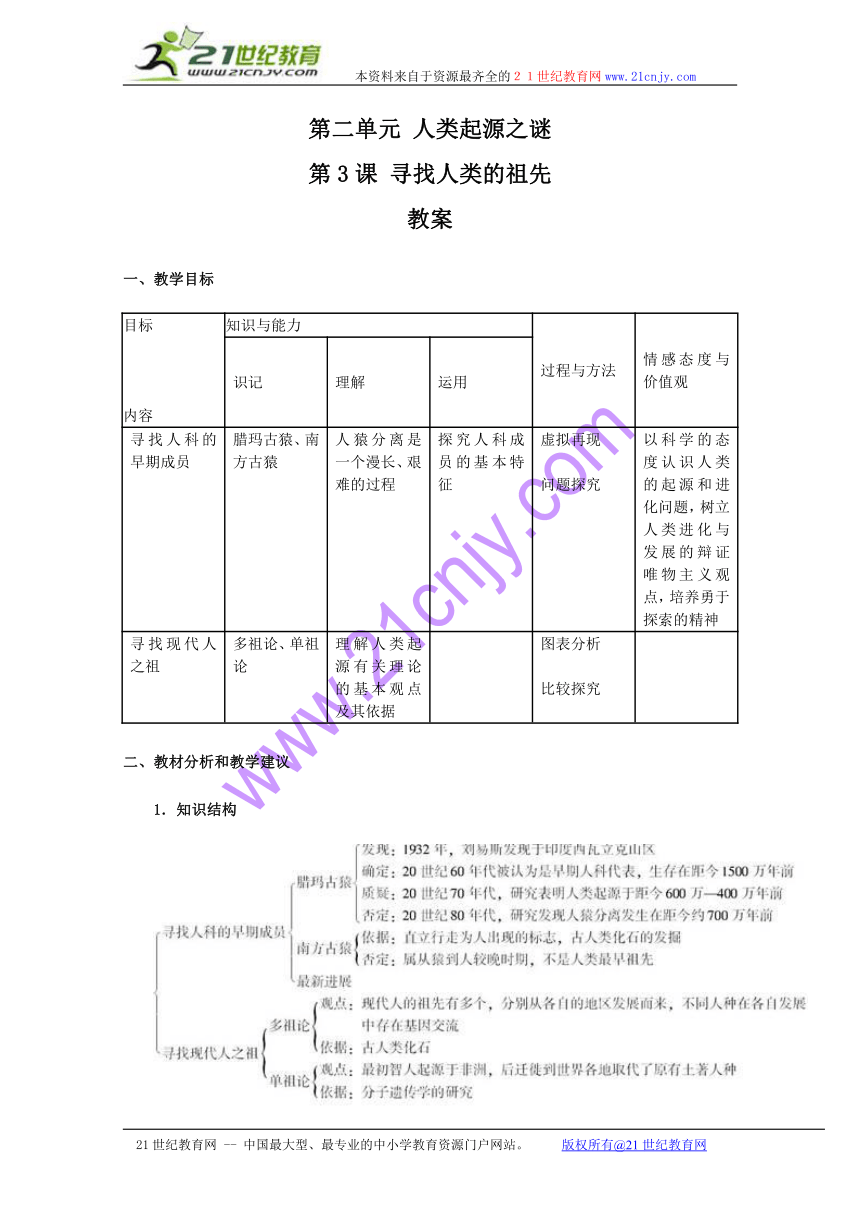

目标 内容 知识与能力 过程与方法 情感态度与价值观

识记 理解 运用

寻找人科的早期成员 腊玛古猿、南方古猿 人猿分离是一个漫长、艰难的过程 探究人科成员的基本特征 虚拟再现 问题探究 以科学的态度认识人类的起源和进化问题,树立人类进化与发展的辩证唯物主义观点,培养勇于探索的精神

寻找现代人之祖 多祖论、单祖论 理解人类起源有关理论的基本观点及其依据 图表分析 比较探究

二、教材分析和教学建议

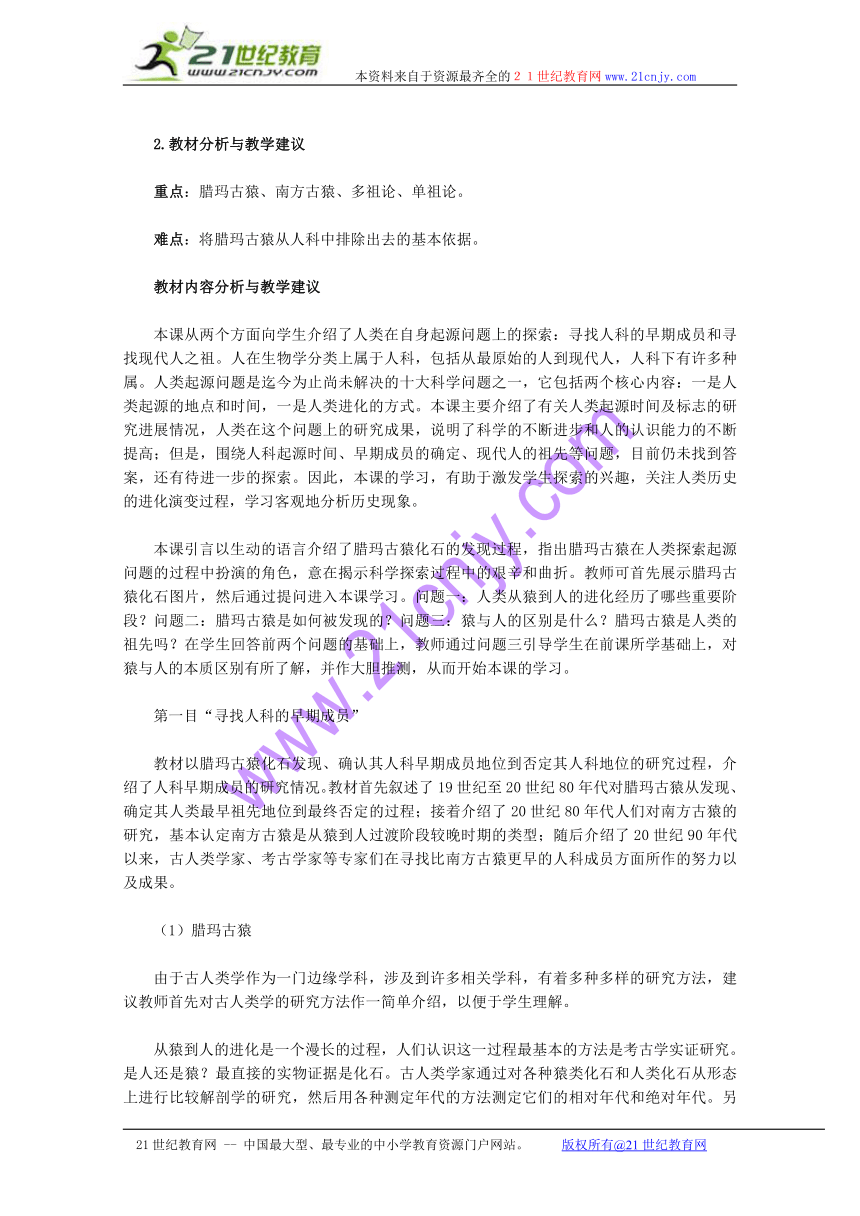

1.知识结构

2.教材分析与教学建议

重点:腊玛古猿、南方古猿、多祖论、单祖论。

难点:将腊玛古猿从人科中排除出去的基本依据。

教材内容分析与教学建议

本课从两个方面向学生介绍了人类在自身起源问题上的探索:寻找人科的早期成员和寻找现代人之祖。人在生物学分类上属于人科,包括从最原始的人到现代人,人科下有许多种属。人类起源问题是迄今为止尚未解决的十大科学问题之一,它包括两个核心内容:一是人类起源的地点和时间,一是人类进化的方式。本课主要介绍了有关人类起源时间及标志的研究进展情况,人类在这个问题上的研究成果,说明了科学的不断进步和人的认识能力的不断提高;但是,围绕人科起源时间、早期成员的确定、现代人的祖先等问题,目前仍未找到答案,还有待进一步的探索。因此,本课的学习,有助于激发学生探索的兴趣,关注人类历史的进化演变过程,学习客观地分析历史现象。

本课引言以生动的语言介绍了腊玛古猿化石的发现过程,指出腊玛古猿在人类探索起源问题的过程中扮演的角色,意在揭示科学探索过程中的艰辛和曲折。教师可首先展示腊玛古猿化石图片,然后通过提问进入本课学习。问题一:人类从猿到人的进化经历了哪些重要阶段?问题二:腊玛古猿是如何被发现的?问题三:猿与人的区别是什么?腊玛古猿是人类的祖先吗?在学生回答前两个问题的基础上,教师通过问题三引导学生在前课所学基础上,对猿与人的本质区别有所了解,并作大胆推测,从而开始本课的学习。

第一目“寻找人科的早期成员”

教材以腊玛古猿化石发现、确认其人科早期成员地位到否定其人科地位的研究过程,介绍了人科早期成员的研究情况。教材首先叙述了19世纪至20世纪80年代对腊玛古猿从发现、确定其人类最早祖先地位到最终否定的过程;接着介绍了20世纪80年代人们对南方古猿的研究,基本认定南方古猿是从猿到人过渡阶段较晚时期的类型;随后介绍了20世纪90年代以来,古人类学家、考古学家等专家们在寻找比南方古猿更早的人科成员方面所作的努力以及成果。

(1)腊玛古猿

由于古人类学作为一门边缘学科,涉及到许多相关学科,有着多种多样的研究方法,建议教师首先对古人类学的研究方法作一简单介绍,以便于学生理解。

从猿到人的进化是一个漫长的过程,人们认识这一过程最基本的方法是考古学实证研究。是人还是猿?最直接的实物证据是化石。古人类学家通过对各种猿类化石和人类化石从形态上进行比较解剖学的研究,然后用各种测定年代的方法测定它们的相对年代和绝对年代。另一方面,分子生物学家通过对现代人、各种猿以及其他的高等灵长类动物的蛋白质大分子进行研究,从它们差别的大小,根据变异的速度来计算它们起源的年代,这是分子钟假设研究。此外还应指出,古人类学研究还受到社会和意识形态等多种因素的影响和制约,如人们对腊玛古猿的认识过程就充分说明了这一点。

为便于学生理解,可先结合前课所学,如提问学生从猿到人最初的变化是什么?人的进化经历了哪些时期?然后指出人与猿的三个主要区别:两足的直立行走、牙齿的形状和式样、脑容量的扩大。人的进化经历了:森林古猿、腊玛古猿、南方古猿,再经过直立人(猿人)、早期智人(尼安德特人)、晚期智人(克罗马农人)而进化成现代人。

在一个相当长的时期内,人们普遍认为腊玛古猿是人科的早期成员。腊玛古猿的发现过程本课引言已有生动介绍,建议教师不妨采用,并略加补充。最早发现腊玛古猿的是美国人刘易斯(G·E·Lewis)。1932年,美国耶鲁大学研究生刘易斯在印度西瓦立克(Siwalik)山区中新世中、晚期的地层中,发现了一块古猿的右上颌骨化石,上有犬齿以后的牙齿,以及犬齿和两个门齿的齿槽。1934年,刘易斯发表研究报告,以印度神腊玛的名字,把它命名为“腊玛古猿” (Ramapithecus),意为“希望之光”。刘易斯研究腊玛古猿化石后认为,腊玛古猿生活年代大约距今1400万年至800万年之间,它不属于猿类,而属一个新属种——人科的早期成员。教师可结合教材腊玛古猿右上颌骨插图,与人类牙齿形状图相比较,说明刘易斯确定其为人科早期成员的依据。刘易斯主要是依据复原的腊玛古猿牙齿的形状和式样作此判断的。腊玛古猿复原的齿弓呈抛物线形,犬齿小,不突出,牙齿排列较密,无齿隙,前部牙齿向前的突出度较小。而灵长目中非人类动物的牙齿都很大,适合咀嚼树叶和其他相对坚硬的食物,而且都长着大而突出的犬牙,以抵御敌人的侵袭;犬牙和切齿之间以及犬牙和臼齿之间均有缝隙,且臼齿在切齿后面,排成平行的两排。人类的牙齿则明显与之不同,最重要的区别在于,人的犬牙并不比其他牙齿特别突出,所有牙齿都比其他动物的牙齿小得多,而且排成连续不断的曲线形,中间没有任何空隙。刘易斯比较后认为,腊玛古猿牙齿所具有的这些特征,是因为腊玛古猿从其他猿分化出来之后,在地面上度过的时间愈来愈长,于是,巨大的犬牙逐渐退化了,而切齿却变得愈来愈锐利,以便咬碎较硬的食物。据此,刘易斯推断腊玛古猿反映了从猿向人过渡的趋势,人科(Hominidae),属名腊玛,是人类的早期代表。

20世纪60年代,耶鲁大学古人类学家西蒙斯(Elwyn Simons)发表了一篇标志性的科学论文,宣布他发现腊玛古猿的颊齿(前臼齿和臼齿)有些像人的颊齿,牙齿的咬合面平整,不像猿那样尖锐。他又发现它的犬齿比猿的较短而且钝。西蒙斯还宣称重建这个不完全的上颌骨得出的形状像人的上颌骨,就是齿弓向后稍稍张开,而不是现存猿类的“U”字形。因此他认为腊玛古猿是小的似猿动物,是已知最早的人科成员物种。西蒙斯还与另一位英国人类学家戴维·皮尔比姆(David Pilbeam)一起,在研究后作出了更进一步的推论,提出腊玛古猿是两足直立行走、进行狩猎和生活在一个复杂的社会环境里的。因为发现最早的腊玛古猿的地层是在古老的中新世,因而西蒙斯和皮尔比姆得出结论,最初的人出现于距今至少1500万年前,可能是3000万年前,这种观点在当时被绝大多数古人类学家所接受,成为20世纪六七十年代在此问题上的权威说法。

20世纪70年代后期,大量中新世古猿化石在肯尼亚、匈牙利和希腊、土耳其、中国等地都有发现,越来越多的古人类学家改变了自己原先的想法,认为腊玛古猿不大可能是人的祖先,而更像猿类。

早在20世纪60年代后期,分子人类学有了重大发展。70年代,伯克利加利福尼亚大学的两位生物化学家阿伦·威尔逊(Allan Wilson)和文森特·萨里奇(Vincent Sarich),根据其分子钟假设理论,推算出最早的人类物种出现在距今约500万年前。这一发现与当时流行的古人类学理论有着极大的差别,后者认为最早的人类物种出现在1500万~3000万年前,两者相差达1000万年,因而古人类学家普遍认为分子钟的计算是不准确的。同时,分子人类学家把人类的遗传基因与其他猿猴的遗传基因相比较后发现,人类98?4%的脱氧核糖核酸同黑猩猩的完全相同。研究还表明,人类、黑猩猩和大猩猩的血液蛋白互相的差别程度是相等的,换而言之,500万年前的某种进化事件使一个共同祖先同时分开向3个不同的方向发展,这种发展不仅使一个共同的祖先进化到现代人,也进化到现代的黑猩猩和现代的大猩猩。建议教师结合教材中《分子人类学的人类进化示意图》予以分析说明。当时,这种观点与传统观点有较大分歧,按照传统观点,黑猩猩与大猩猩的关系最为密切,而与人的距离较大。

围绕腊玛古猿是否为人科成员,古人类学家与分子人类学家的激烈争论持续了10多年。直到20世纪80年代,分子人类学家通过多次计算,最终测出了最早的人类物种的出现在距今约700万年前,这与古人类学家的结论相接近。体质人类学家也通过比较解剖学的研究,证实了这一结论。

20世纪80年代,旧金山加州大学的洛温斯坦(Jerold M.Lowenstein)在腊玛古猿牙齿中发现活性蛋白,他将蛋白提取物注入兔子体内导致抗体的形成,这些抗体对猩猩的抗原产生了无可置疑的反应。说明腊玛古猿与猩猩关系密切,而不是与人类关系最近的黑猩猩关系密切。同时,古人类学家皮尔比姆经过多年挖掘,在西瓦立克山区每一个化石地点,甚至同一层位都同时有腊玛古猿和另一种肯定是猿类的西瓦古猿(Sivapithecus)化石的存在,两者在形态、性状等方面没有重大的差别。皮尔比姆还发现了第一个腊玛古猿的脸部,其面部与猩猩脸的近似程度远大于与黑猩猩脸的近似程度。在一个比较完整的腊玛古猿下颌骨上,其齿弓清楚地呈“V”字形,而远非刘易斯复原的像人那样的抛物线形。这些都清楚地表明了腊玛古猿更接近猿,它不是人科的早期成员。因此,古人类学家认定腊玛古猿是西瓦古猿的同义词,它们应该是同一类古猿的雌雄个体。

以上研究事实说明,腊玛古猿不是最早的人类,虽然它在人类祖先演化的历史中具有很重要的地位,是人类从猿类中分化出来的第一阶,被恩格斯称之为“正在形成中的人”。但它不属人科,最早人类的时间必须重新界定。这样,古人类学家根据化石相信了人类的历史大大缩短了。

(2)南方古猿

否定了腊玛古猿作为人类的早期成员地位之后,人们又开始寻找新的人类早期代表。这时,人们已普遍将直立行走作为人的特性最早出现的标志。以此为标准,人们在寻找的过程中将目光投向了腊玛古猿之后的南方古猿。人们对南方古猿的认识也同样经历了一个过程。

南方古猿化石最早是1924年在南非北开普省汤恩附近发现的,化石包括一个小孩的不完整头骨,即部分颅骨,面骨、下颌骨和脑壳,科学的估计认为这个小孩生活在大约200万年前。当时的古人类学家雷蒙德·达特(R·Dart)教授研究后,认为这个头骨很像猿,但又带有人的不少性状。1925年他发表文章,认为这个“汤恩小孩”是“真正的猿和人之间的类型”,是人和猿之间的“缺环”,定名为南方古猿(Australopithecus)。可是汤恩小孩究竟是人还是猿,在古人类学界引起了激烈的争论,因为当时古人类学界一般都认为脑容量的扩大才是人的标志。此后直到60年代,随着更多南方古猿化石的发现,古人类学界才逐渐承认南方古猿是人科的早期成员,在分类学上归入人科。70年代,古人类学家在非洲发现了一种距今约300万年前到390万年前的化石——南方古猿阿法种。他们在那里发现了一具距今约350万年的人科动物遗骨,将其命名为“露西”。露西的骨架保存得非常完整:共有52根骨头,相当于人体骨架的40%,是已发现的最早的、保存最完好的人类祖先的骨架。露西所代表的南方古猿阿法种因此被认为是南方古猿非洲种的祖先,又是人的祖先。但是,古人类学家计算出在两足行走的人科动物的进化历史中,从700万年前的群体起源到今天之间,至少存在过16个物种,在南方古猿之前还应存在比它更古老的人科动物,但至今尚未发现能肯定的早期人科化石资料,所以有关这一问题的研究一直在继续。

(3)最新进展

20世纪90年代,非洲的古人类化石重要发现接连不断。1992年,在埃塞俄比亚的阿拉米斯发现距今440万年的南猿化石,最初被命名为“始祖南猿”,经过进一步发掘与研究,更名为“始祖地栖猿”即教材中所说“地猿”。1995年在西岸的卡那坡地点发现的距今410万年的原始类型南猿化石,被命名为“湖滨南猿”。令人瞩目的是,它们的下肢骨显示出直立行走的特点,而上肢骨却仍保留着上攀援的特点。这表明分子生物学所推测的距今500万年人与猿分道扬镳可能是对的。但到目前为止,这一问题尚未形成定论,人们仍在寻找人类的最早祖先。

教学建议:本目涉及较多学科专有名词或专业术语,理论性较强,教师可先请学生阅读本目内容,提出自己不懂的问题,逐一解决后,请学生再次阅读本目内容,讨论以下问题:刘易斯认为腊玛古猿是人科的早期成员的依据是什么?西蒙斯的研究有何意义?20世纪70年代后期,人们是如何研究人类起源问题的?有何突破?20世纪80年代,腊玛古猿人科地位又是如何被彻底否定的?人猿相别主要依据是什么?南方古猿是人类的最早祖先吗?为什么?目前人类在这一问题上的研究进展如何?教学中可通过展示腊玛古猿右上颌骨复原图、腊玛古猿比较完整的下颌骨图,帮助学生理解古人类学家对腊玛古猿的认识过程。结合【学思之窗】的学习,说明人类在这一领域最新的研究成果及意义。

第二目“寻找现代人之祖”

教材汇集了目前古人类学主要的三种理论假说:多祖论、单祖论和夏娃理论,使学生了解古人类学对现代人起源问题的研究情况。

(1)多祖论

多祖论又称多地区进化假说、直接演化说或连续说,以美国密执安大学沃尔波夫(Milford H. Wolpoff)为主。该理论认为现代人有多个祖先,他们是由当地的早期智人以至直立人经过几十万年的时间演化而来的,各人种在很久以前就有所分别,各自平行发展演化成为现代人类,但长期以来有基因交流,所以保持为一个人种。如欧洲的白种人是由当地的尼安德特人逐渐演变来的,亚洲黄种人则由当地早期智人和北京人、爪哇人等演变而来。他们提出了一些化石证据,指出不同地区的最早人类种群与现代人之间的骨骼特征的连续性。

(2)单祖论

单祖论又称“诺亚方舟说”“伊甸园说”“出自非洲说”。单祖论假设现代人被看作是起源于一个地区,一群群现代智人由这个地区迁徙和扩散到世界的其他地方,替代了那里的现代人以前的人群。如目前较为流行的“出自非洲说”认为,第一批现代人最早出现在撒哈拉以南的非洲,这些现代人后来迁徙到世界各地:一支进入欧洲的尼安德特人区域,消灭了土著尼安德特人,形成了现代的欧洲人;另一支进入亚洲地区,替代了亚洲土著,发展成为现代黄种人。

目前,科学研究的成果充分支持单祖论的理论。现在世界上的一切种族,虽然各人种的肤色、发色、眼色、发形、面部特征、身材、头形等互有区别,但是这些性状的差别并不表示遗传性上的本质区别,他们都属于人类学上的同一发展阶段──新人。各人种之间可以相互通婚,都能生育健康的具有正常生育能力的后代,这就充分证明了单祖论的正确性。

讲述单祖论时,可参考【历史纵横】引用的“夏娃理论”适当展开。“夏娃”理论是现代分子生物学发展的产物。1987年,美国3个学生通过对现代人胎盘线粒体DNA的研究分析各大洲人,研究发现,现代人类的线粒体DNA可以分成两大类,第一类仅见于一些非洲人中,第二类则分布于包括其他非洲人在内的所有种族中。而第二类线粒体DNA的最终源头也在非洲人中。也就是说,现代人类的线粒体DNA均来自非洲的一位女性,她是人类各种族的共同祖先,研究小组将这位幸运的女性称为“夏娃”。这一理论因此被称为“夏娃”理论。同时,在现代各种族中,非洲人之间的线粒体DNA的差异最大,这表明非洲人线粒体DNA中所积累的突变最多。非洲人是最古老的种族,从而也证明了非洲人是最早出现的现代人类。他们于是提出假说,认为人类于20万年前起源于非洲,于13万年前走出非洲,并完全取代了原先各地的人类。“夏娃”及其后代是现代人类(晚期智人),当“夏娃”的后代们来到世界各地时,各地已有许多古人类在生息,如欧洲的尼安德特人、中国的北京人等。研究小组认为,“夏娃”的后代们(即现代人的祖先)来到世界各地后,并没有与当地土著的古人类混合交融,而是“完全取代了”他们。这是因为,如果现代人的祖先与土著古人类混合的话,那些古人类就会将自身的、与“夏娃”不同的线粒体DNA遗传下来,现代居民中也就会出现许多种线粒体DNA。可事实上,现代各种族居民的线粒体DNA是高度一致的,都来自同一个女性祖先“夏娃”,除此之外不存在着其他来源的线粒体DNA。据此推断,那些古人类都灭绝了,被现代人类的祖先完全取代了。世界各地的现代人类不是从当地的古人类发展而来的,而是来自非洲。

目前多区进化说与非洲起源说的争论仍在进行,双方都在寻找更多证据:更可靠的化石资料,线粒体DNA以外的其他证据,如Y染色体上DNA以及古老化石骨骼中的DNA,还有改进统计分析方法等。

教学建议:本目为古人类学在现代人祖先问题上的几种理论假说,具有开放性。可指导学生阅读本目内容后,选择一种理论相互研讨。

三、教学设计与案例

1.教学设计

寻找人科的早期成员。本课内容与前课“人类进化的历程”联系紧密,建议教师首先可采用谈话法,了解学生对前课所学内容的理解掌握情况,如古猿是怎样进化到人的?人猿相别的关键因素是什么?也可通过列表理清人类进化的基本阶段,然后进入本课的学习。为帮助理解,首先可通过谈话法,简略介绍几种古人类学的基本研究方法,然后请学生阅读教材并思考:刘易斯为什么认为腊玛古猿是人科早期成员?依据是什么?他的这一观点是如何被推翻的?教师可采用比较法,利用教材中腊玛古猿化石的两幅插图,与猿、人作比较,了解人科成员的基本特征,引导学生认识古人类学寻找人科早期成员所经历的曲折历程。南方古猿在前课就已出现,可通过师生共同回忆人类进化的基本阶段,说明南方古猿的地位。20世纪90年代以来的发现,可通过图片、音像资料或文字材料向学生加以介绍,同时结合【学思之窗】,通过讨论完成问题,说明人类的不懈探索将有助于对这一问题的认识。

寻找现代人之祖。教师可引导学生阅读教材,归纳有关理论的主要观点和依据,任选其中一种理论作为自己的观点,说明自己选择这种理论的理由,通过小组提问答辩完成学习任务。也可由教师提出系列问题,在师生共同参与下完成,如多祖论、单祖论的主要观点和依据是什么?多祖论、单祖论无法回答的问题各是什么?学生通过分析、比较,找到答案。还可以以辩论会的形式完成本目的教学任务。

小结可结合本课探究学习总结来完成,重在使学生体会科学探索的艰辛。

2.教学案例

案例一 在介绍腊玛古猿的研究过程时,用实物投影,或电脑、幻灯比较两幅图片:

图片1:刘易斯复原破损的腊玛古猿右上颌骨化石图:

腊玛古猿复原的齿弓呈抛物线形,犬齿小,不突出,牙齿排列较密,无齿隙,牙齿的咬合面平整,不像猿那样尖锐。前部牙齿向前的突出度较小。

图片2:皮尔比姆等人找到的比较完整的腊玛古猿下颌骨:

腊玛古猿的颌骨呈V字形,不是刘易斯复原的像人的抛物线形,这说明腊玛古猿更接近猿,它不是人科的早期成员。

案例二 在介绍寻找现代人之祖的过程时,可利用计算机、实物投影,以文字的形式介绍相关理论,重点介绍分子遗传学方面的研究成果──夏娃理论。

20世纪,人们发现了细胞中的线粒体,1963年,又发现线粒体中也有DNA。线粒体DNA在许多方面不同于细胞核DNA。线粒体DNA的遗传方式十分独特,即严格的母系遗传。脊椎动物精子中的线粒体DNA不会进入受精卵,即使个别进入,也会很快分解。所以子代的线粒体DNA只来自母方,父方的线粒体DNA不会遗传给子代。

上世纪80年代中期,美国加州大学伯克莱分校的威尔逊遗传小组研究了世界不同种族居民的线粒体DNA,他们发现全人类的线粒体DNA基本相同,差异很少,平均歧异率为0?32%左右,而线粒体DNA又是严格的母系遗传,因此,从逻辑上说,现代世界各种族居民的线粒体DNA最终都是从一个共同的女性祖先那儿遗传下来的。威尔逊小组通过追溯不同种族线粒体DNA的原型,确定了现代人类线粒体DNA的发展谱系。他们发现,现代人类的线粒体DNA可以分成两大类,第一类仅见于一些非洲人中,第二类则分布于包括其他非洲人在内的所有种族中。而第二类线粒体DNA的最终源头也在非洲人中。也就是说,现代人类的线粒体DNA均来自非洲的一位女性,她是人类各种族的共同祖先。威尔逊等人说:“我们可以将这位幸运的女性称为夏娃,她的世系一直延续至今。”这一理论因此被称为“夏娃”理论。同时,在现代各种族中,非洲人之间的线粒体DNA的差异最大,这表明非洲人线粒体DNA中所积累的突变最多。非洲人是最古老的种族,从而也证明了非洲人是最早出现的现代人类。

四、问题解答

【学思之窗】

如果“韬玛”化石的时间被证实的话,将意味着什么?

解题关键:人类最早起源问题的基本观点。

思路引领:对人科最早成员出现的时间、地区及代表的重新认识。

答案提示:“韬玛”填补了人类演化早期的一个重要空白,它比以前发现的最古老的人类祖先还早300万年,填补了古人类学史上800万—400万年间古人类化石的缺环。“韬玛”的发现地点在乍得,距离此前非洲发现古人类化石的地方如肯尼亚等存在地域跨度,这表明,非洲大陆原始人类比我们原先所认为的分布还要广,这对于最早的原始人类起源地的旧观点是一个大的挑战。

【探究学习总结】

本课测评

1.将腊玛古猿从人科成员中排除出去,关键性的因素有哪些?

解题关键:人类起源的时间、人与类人猿在解剖学上的差异。

思路引领:人科成员的基本特征。

答案提示:分子人类学研究表明人类起源于500万年前而不是1500万年;分子生物学研究证明腊玛古猿与猩猩关系密切,而不是与人类关系最近的黑猩猩关系密切;考古学的研究发现证明腊玛古猿不具人的性状。

2.关于现代人的起源问题,目前有几种观点,这些观点的主要依据是什么?

解题关键:现代人起源的主要观点。

思路引领:现代人起源的主要观点及依据。

答案提示:现代人起源主要观点有:多祖论、单祖论。多祖论以古人类学化石的发掘和研究为依据,单祖论以分子遗传学的研究为依据。

21世纪教育网 -- 中国最大型、最专业的中小学教育资源门户网站。 版权所有@21世纪教育网

第二单元 人类起源之谜

第3课 寻找人类的祖先

教案

一、教学目标

目标 内容 知识与能力 过程与方法 情感态度与价值观

识记 理解 运用

寻找人科的早期成员 腊玛古猿、南方古猿 人猿分离是一个漫长、艰难的过程 探究人科成员的基本特征 虚拟再现 问题探究 以科学的态度认识人类的起源和进化问题,树立人类进化与发展的辩证唯物主义观点,培养勇于探索的精神

寻找现代人之祖 多祖论、单祖论 理解人类起源有关理论的基本观点及其依据 图表分析 比较探究

二、教材分析和教学建议

1.知识结构

2.教材分析与教学建议

重点:腊玛古猿、南方古猿、多祖论、单祖论。

难点:将腊玛古猿从人科中排除出去的基本依据。

教材内容分析与教学建议

本课从两个方面向学生介绍了人类在自身起源问题上的探索:寻找人科的早期成员和寻找现代人之祖。人在生物学分类上属于人科,包括从最原始的人到现代人,人科下有许多种属。人类起源问题是迄今为止尚未解决的十大科学问题之一,它包括两个核心内容:一是人类起源的地点和时间,一是人类进化的方式。本课主要介绍了有关人类起源时间及标志的研究进展情况,人类在这个问题上的研究成果,说明了科学的不断进步和人的认识能力的不断提高;但是,围绕人科起源时间、早期成员的确定、现代人的祖先等问题,目前仍未找到答案,还有待进一步的探索。因此,本课的学习,有助于激发学生探索的兴趣,关注人类历史的进化演变过程,学习客观地分析历史现象。

本课引言以生动的语言介绍了腊玛古猿化石的发现过程,指出腊玛古猿在人类探索起源问题的过程中扮演的角色,意在揭示科学探索过程中的艰辛和曲折。教师可首先展示腊玛古猿化石图片,然后通过提问进入本课学习。问题一:人类从猿到人的进化经历了哪些重要阶段?问题二:腊玛古猿是如何被发现的?问题三:猿与人的区别是什么?腊玛古猿是人类的祖先吗?在学生回答前两个问题的基础上,教师通过问题三引导学生在前课所学基础上,对猿与人的本质区别有所了解,并作大胆推测,从而开始本课的学习。

第一目“寻找人科的早期成员”

教材以腊玛古猿化石发现、确认其人科早期成员地位到否定其人科地位的研究过程,介绍了人科早期成员的研究情况。教材首先叙述了19世纪至20世纪80年代对腊玛古猿从发现、确定其人类最早祖先地位到最终否定的过程;接着介绍了20世纪80年代人们对南方古猿的研究,基本认定南方古猿是从猿到人过渡阶段较晚时期的类型;随后介绍了20世纪90年代以来,古人类学家、考古学家等专家们在寻找比南方古猿更早的人科成员方面所作的努力以及成果。

(1)腊玛古猿

由于古人类学作为一门边缘学科,涉及到许多相关学科,有着多种多样的研究方法,建议教师首先对古人类学的研究方法作一简单介绍,以便于学生理解。

从猿到人的进化是一个漫长的过程,人们认识这一过程最基本的方法是考古学实证研究。是人还是猿?最直接的实物证据是化石。古人类学家通过对各种猿类化石和人类化石从形态上进行比较解剖学的研究,然后用各种测定年代的方法测定它们的相对年代和绝对年代。另一方面,分子生物学家通过对现代人、各种猿以及其他的高等灵长类动物的蛋白质大分子进行研究,从它们差别的大小,根据变异的速度来计算它们起源的年代,这是分子钟假设研究。此外还应指出,古人类学研究还受到社会和意识形态等多种因素的影响和制约,如人们对腊玛古猿的认识过程就充分说明了这一点。

为便于学生理解,可先结合前课所学,如提问学生从猿到人最初的变化是什么?人的进化经历了哪些时期?然后指出人与猿的三个主要区别:两足的直立行走、牙齿的形状和式样、脑容量的扩大。人的进化经历了:森林古猿、腊玛古猿、南方古猿,再经过直立人(猿人)、早期智人(尼安德特人)、晚期智人(克罗马农人)而进化成现代人。

在一个相当长的时期内,人们普遍认为腊玛古猿是人科的早期成员。腊玛古猿的发现过程本课引言已有生动介绍,建议教师不妨采用,并略加补充。最早发现腊玛古猿的是美国人刘易斯(G·E·Lewis)。1932年,美国耶鲁大学研究生刘易斯在印度西瓦立克(Siwalik)山区中新世中、晚期的地层中,发现了一块古猿的右上颌骨化石,上有犬齿以后的牙齿,以及犬齿和两个门齿的齿槽。1934年,刘易斯发表研究报告,以印度神腊玛的名字,把它命名为“腊玛古猿” (Ramapithecus),意为“希望之光”。刘易斯研究腊玛古猿化石后认为,腊玛古猿生活年代大约距今1400万年至800万年之间,它不属于猿类,而属一个新属种——人科的早期成员。教师可结合教材腊玛古猿右上颌骨插图,与人类牙齿形状图相比较,说明刘易斯确定其为人科早期成员的依据。刘易斯主要是依据复原的腊玛古猿牙齿的形状和式样作此判断的。腊玛古猿复原的齿弓呈抛物线形,犬齿小,不突出,牙齿排列较密,无齿隙,前部牙齿向前的突出度较小。而灵长目中非人类动物的牙齿都很大,适合咀嚼树叶和其他相对坚硬的食物,而且都长着大而突出的犬牙,以抵御敌人的侵袭;犬牙和切齿之间以及犬牙和臼齿之间均有缝隙,且臼齿在切齿后面,排成平行的两排。人类的牙齿则明显与之不同,最重要的区别在于,人的犬牙并不比其他牙齿特别突出,所有牙齿都比其他动物的牙齿小得多,而且排成连续不断的曲线形,中间没有任何空隙。刘易斯比较后认为,腊玛古猿牙齿所具有的这些特征,是因为腊玛古猿从其他猿分化出来之后,在地面上度过的时间愈来愈长,于是,巨大的犬牙逐渐退化了,而切齿却变得愈来愈锐利,以便咬碎较硬的食物。据此,刘易斯推断腊玛古猿反映了从猿向人过渡的趋势,人科(Hominidae),属名腊玛,是人类的早期代表。

20世纪60年代,耶鲁大学古人类学家西蒙斯(Elwyn Simons)发表了一篇标志性的科学论文,宣布他发现腊玛古猿的颊齿(前臼齿和臼齿)有些像人的颊齿,牙齿的咬合面平整,不像猿那样尖锐。他又发现它的犬齿比猿的较短而且钝。西蒙斯还宣称重建这个不完全的上颌骨得出的形状像人的上颌骨,就是齿弓向后稍稍张开,而不是现存猿类的“U”字形。因此他认为腊玛古猿是小的似猿动物,是已知最早的人科成员物种。西蒙斯还与另一位英国人类学家戴维·皮尔比姆(David Pilbeam)一起,在研究后作出了更进一步的推论,提出腊玛古猿是两足直立行走、进行狩猎和生活在一个复杂的社会环境里的。因为发现最早的腊玛古猿的地层是在古老的中新世,因而西蒙斯和皮尔比姆得出结论,最初的人出现于距今至少1500万年前,可能是3000万年前,这种观点在当时被绝大多数古人类学家所接受,成为20世纪六七十年代在此问题上的权威说法。

20世纪70年代后期,大量中新世古猿化石在肯尼亚、匈牙利和希腊、土耳其、中国等地都有发现,越来越多的古人类学家改变了自己原先的想法,认为腊玛古猿不大可能是人的祖先,而更像猿类。

早在20世纪60年代后期,分子人类学有了重大发展。70年代,伯克利加利福尼亚大学的两位生物化学家阿伦·威尔逊(Allan Wilson)和文森特·萨里奇(Vincent Sarich),根据其分子钟假设理论,推算出最早的人类物种出现在距今约500万年前。这一发现与当时流行的古人类学理论有着极大的差别,后者认为最早的人类物种出现在1500万~3000万年前,两者相差达1000万年,因而古人类学家普遍认为分子钟的计算是不准确的。同时,分子人类学家把人类的遗传基因与其他猿猴的遗传基因相比较后发现,人类98?4%的脱氧核糖核酸同黑猩猩的完全相同。研究还表明,人类、黑猩猩和大猩猩的血液蛋白互相的差别程度是相等的,换而言之,500万年前的某种进化事件使一个共同祖先同时分开向3个不同的方向发展,这种发展不仅使一个共同的祖先进化到现代人,也进化到现代的黑猩猩和现代的大猩猩。建议教师结合教材中《分子人类学的人类进化示意图》予以分析说明。当时,这种观点与传统观点有较大分歧,按照传统观点,黑猩猩与大猩猩的关系最为密切,而与人的距离较大。

围绕腊玛古猿是否为人科成员,古人类学家与分子人类学家的激烈争论持续了10多年。直到20世纪80年代,分子人类学家通过多次计算,最终测出了最早的人类物种的出现在距今约700万年前,这与古人类学家的结论相接近。体质人类学家也通过比较解剖学的研究,证实了这一结论。

20世纪80年代,旧金山加州大学的洛温斯坦(Jerold M.Lowenstein)在腊玛古猿牙齿中发现活性蛋白,他将蛋白提取物注入兔子体内导致抗体的形成,这些抗体对猩猩的抗原产生了无可置疑的反应。说明腊玛古猿与猩猩关系密切,而不是与人类关系最近的黑猩猩关系密切。同时,古人类学家皮尔比姆经过多年挖掘,在西瓦立克山区每一个化石地点,甚至同一层位都同时有腊玛古猿和另一种肯定是猿类的西瓦古猿(Sivapithecus)化石的存在,两者在形态、性状等方面没有重大的差别。皮尔比姆还发现了第一个腊玛古猿的脸部,其面部与猩猩脸的近似程度远大于与黑猩猩脸的近似程度。在一个比较完整的腊玛古猿下颌骨上,其齿弓清楚地呈“V”字形,而远非刘易斯复原的像人那样的抛物线形。这些都清楚地表明了腊玛古猿更接近猿,它不是人科的早期成员。因此,古人类学家认定腊玛古猿是西瓦古猿的同义词,它们应该是同一类古猿的雌雄个体。

以上研究事实说明,腊玛古猿不是最早的人类,虽然它在人类祖先演化的历史中具有很重要的地位,是人类从猿类中分化出来的第一阶,被恩格斯称之为“正在形成中的人”。但它不属人科,最早人类的时间必须重新界定。这样,古人类学家根据化石相信了人类的历史大大缩短了。

(2)南方古猿

否定了腊玛古猿作为人类的早期成员地位之后,人们又开始寻找新的人类早期代表。这时,人们已普遍将直立行走作为人的特性最早出现的标志。以此为标准,人们在寻找的过程中将目光投向了腊玛古猿之后的南方古猿。人们对南方古猿的认识也同样经历了一个过程。

南方古猿化石最早是1924年在南非北开普省汤恩附近发现的,化石包括一个小孩的不完整头骨,即部分颅骨,面骨、下颌骨和脑壳,科学的估计认为这个小孩生活在大约200万年前。当时的古人类学家雷蒙德·达特(R·Dart)教授研究后,认为这个头骨很像猿,但又带有人的不少性状。1925年他发表文章,认为这个“汤恩小孩”是“真正的猿和人之间的类型”,是人和猿之间的“缺环”,定名为南方古猿(Australopithecus)。可是汤恩小孩究竟是人还是猿,在古人类学界引起了激烈的争论,因为当时古人类学界一般都认为脑容量的扩大才是人的标志。此后直到60年代,随着更多南方古猿化石的发现,古人类学界才逐渐承认南方古猿是人科的早期成员,在分类学上归入人科。70年代,古人类学家在非洲发现了一种距今约300万年前到390万年前的化石——南方古猿阿法种。他们在那里发现了一具距今约350万年的人科动物遗骨,将其命名为“露西”。露西的骨架保存得非常完整:共有52根骨头,相当于人体骨架的40%,是已发现的最早的、保存最完好的人类祖先的骨架。露西所代表的南方古猿阿法种因此被认为是南方古猿非洲种的祖先,又是人的祖先。但是,古人类学家计算出在两足行走的人科动物的进化历史中,从700万年前的群体起源到今天之间,至少存在过16个物种,在南方古猿之前还应存在比它更古老的人科动物,但至今尚未发现能肯定的早期人科化石资料,所以有关这一问题的研究一直在继续。

(3)最新进展

20世纪90年代,非洲的古人类化石重要发现接连不断。1992年,在埃塞俄比亚的阿拉米斯发现距今440万年的南猿化石,最初被命名为“始祖南猿”,经过进一步发掘与研究,更名为“始祖地栖猿”即教材中所说“地猿”。1995年在西岸的卡那坡地点发现的距今410万年的原始类型南猿化石,被命名为“湖滨南猿”。令人瞩目的是,它们的下肢骨显示出直立行走的特点,而上肢骨却仍保留着上攀援的特点。这表明分子生物学所推测的距今500万年人与猿分道扬镳可能是对的。但到目前为止,这一问题尚未形成定论,人们仍在寻找人类的最早祖先。

教学建议:本目涉及较多学科专有名词或专业术语,理论性较强,教师可先请学生阅读本目内容,提出自己不懂的问题,逐一解决后,请学生再次阅读本目内容,讨论以下问题:刘易斯认为腊玛古猿是人科的早期成员的依据是什么?西蒙斯的研究有何意义?20世纪70年代后期,人们是如何研究人类起源问题的?有何突破?20世纪80年代,腊玛古猿人科地位又是如何被彻底否定的?人猿相别主要依据是什么?南方古猿是人类的最早祖先吗?为什么?目前人类在这一问题上的研究进展如何?教学中可通过展示腊玛古猿右上颌骨复原图、腊玛古猿比较完整的下颌骨图,帮助学生理解古人类学家对腊玛古猿的认识过程。结合【学思之窗】的学习,说明人类在这一领域最新的研究成果及意义。

第二目“寻找现代人之祖”

教材汇集了目前古人类学主要的三种理论假说:多祖论、单祖论和夏娃理论,使学生了解古人类学对现代人起源问题的研究情况。

(1)多祖论

多祖论又称多地区进化假说、直接演化说或连续说,以美国密执安大学沃尔波夫(Milford H. Wolpoff)为主。该理论认为现代人有多个祖先,他们是由当地的早期智人以至直立人经过几十万年的时间演化而来的,各人种在很久以前就有所分别,各自平行发展演化成为现代人类,但长期以来有基因交流,所以保持为一个人种。如欧洲的白种人是由当地的尼安德特人逐渐演变来的,亚洲黄种人则由当地早期智人和北京人、爪哇人等演变而来。他们提出了一些化石证据,指出不同地区的最早人类种群与现代人之间的骨骼特征的连续性。

(2)单祖论

单祖论又称“诺亚方舟说”“伊甸园说”“出自非洲说”。单祖论假设现代人被看作是起源于一个地区,一群群现代智人由这个地区迁徙和扩散到世界的其他地方,替代了那里的现代人以前的人群。如目前较为流行的“出自非洲说”认为,第一批现代人最早出现在撒哈拉以南的非洲,这些现代人后来迁徙到世界各地:一支进入欧洲的尼安德特人区域,消灭了土著尼安德特人,形成了现代的欧洲人;另一支进入亚洲地区,替代了亚洲土著,发展成为现代黄种人。

目前,科学研究的成果充分支持单祖论的理论。现在世界上的一切种族,虽然各人种的肤色、发色、眼色、发形、面部特征、身材、头形等互有区别,但是这些性状的差别并不表示遗传性上的本质区别,他们都属于人类学上的同一发展阶段──新人。各人种之间可以相互通婚,都能生育健康的具有正常生育能力的后代,这就充分证明了单祖论的正确性。

讲述单祖论时,可参考【历史纵横】引用的“夏娃理论”适当展开。“夏娃”理论是现代分子生物学发展的产物。1987年,美国3个学生通过对现代人胎盘线粒体DNA的研究分析各大洲人,研究发现,现代人类的线粒体DNA可以分成两大类,第一类仅见于一些非洲人中,第二类则分布于包括其他非洲人在内的所有种族中。而第二类线粒体DNA的最终源头也在非洲人中。也就是说,现代人类的线粒体DNA均来自非洲的一位女性,她是人类各种族的共同祖先,研究小组将这位幸运的女性称为“夏娃”。这一理论因此被称为“夏娃”理论。同时,在现代各种族中,非洲人之间的线粒体DNA的差异最大,这表明非洲人线粒体DNA中所积累的突变最多。非洲人是最古老的种族,从而也证明了非洲人是最早出现的现代人类。他们于是提出假说,认为人类于20万年前起源于非洲,于13万年前走出非洲,并完全取代了原先各地的人类。“夏娃”及其后代是现代人类(晚期智人),当“夏娃”的后代们来到世界各地时,各地已有许多古人类在生息,如欧洲的尼安德特人、中国的北京人等。研究小组认为,“夏娃”的后代们(即现代人的祖先)来到世界各地后,并没有与当地土著的古人类混合交融,而是“完全取代了”他们。这是因为,如果现代人的祖先与土著古人类混合的话,那些古人类就会将自身的、与“夏娃”不同的线粒体DNA遗传下来,现代居民中也就会出现许多种线粒体DNA。可事实上,现代各种族居民的线粒体DNA是高度一致的,都来自同一个女性祖先“夏娃”,除此之外不存在着其他来源的线粒体DNA。据此推断,那些古人类都灭绝了,被现代人类的祖先完全取代了。世界各地的现代人类不是从当地的古人类发展而来的,而是来自非洲。

目前多区进化说与非洲起源说的争论仍在进行,双方都在寻找更多证据:更可靠的化石资料,线粒体DNA以外的其他证据,如Y染色体上DNA以及古老化石骨骼中的DNA,还有改进统计分析方法等。

教学建议:本目为古人类学在现代人祖先问题上的几种理论假说,具有开放性。可指导学生阅读本目内容后,选择一种理论相互研讨。

三、教学设计与案例

1.教学设计

寻找人科的早期成员。本课内容与前课“人类进化的历程”联系紧密,建议教师首先可采用谈话法,了解学生对前课所学内容的理解掌握情况,如古猿是怎样进化到人的?人猿相别的关键因素是什么?也可通过列表理清人类进化的基本阶段,然后进入本课的学习。为帮助理解,首先可通过谈话法,简略介绍几种古人类学的基本研究方法,然后请学生阅读教材并思考:刘易斯为什么认为腊玛古猿是人科早期成员?依据是什么?他的这一观点是如何被推翻的?教师可采用比较法,利用教材中腊玛古猿化石的两幅插图,与猿、人作比较,了解人科成员的基本特征,引导学生认识古人类学寻找人科早期成员所经历的曲折历程。南方古猿在前课就已出现,可通过师生共同回忆人类进化的基本阶段,说明南方古猿的地位。20世纪90年代以来的发现,可通过图片、音像资料或文字材料向学生加以介绍,同时结合【学思之窗】,通过讨论完成问题,说明人类的不懈探索将有助于对这一问题的认识。

寻找现代人之祖。教师可引导学生阅读教材,归纳有关理论的主要观点和依据,任选其中一种理论作为自己的观点,说明自己选择这种理论的理由,通过小组提问答辩完成学习任务。也可由教师提出系列问题,在师生共同参与下完成,如多祖论、单祖论的主要观点和依据是什么?多祖论、单祖论无法回答的问题各是什么?学生通过分析、比较,找到答案。还可以以辩论会的形式完成本目的教学任务。

小结可结合本课探究学习总结来完成,重在使学生体会科学探索的艰辛。

2.教学案例

案例一 在介绍腊玛古猿的研究过程时,用实物投影,或电脑、幻灯比较两幅图片:

图片1:刘易斯复原破损的腊玛古猿右上颌骨化石图:

腊玛古猿复原的齿弓呈抛物线形,犬齿小,不突出,牙齿排列较密,无齿隙,牙齿的咬合面平整,不像猿那样尖锐。前部牙齿向前的突出度较小。

图片2:皮尔比姆等人找到的比较完整的腊玛古猿下颌骨:

腊玛古猿的颌骨呈V字形,不是刘易斯复原的像人的抛物线形,这说明腊玛古猿更接近猿,它不是人科的早期成员。

案例二 在介绍寻找现代人之祖的过程时,可利用计算机、实物投影,以文字的形式介绍相关理论,重点介绍分子遗传学方面的研究成果──夏娃理论。

20世纪,人们发现了细胞中的线粒体,1963年,又发现线粒体中也有DNA。线粒体DNA在许多方面不同于细胞核DNA。线粒体DNA的遗传方式十分独特,即严格的母系遗传。脊椎动物精子中的线粒体DNA不会进入受精卵,即使个别进入,也会很快分解。所以子代的线粒体DNA只来自母方,父方的线粒体DNA不会遗传给子代。

上世纪80年代中期,美国加州大学伯克莱分校的威尔逊遗传小组研究了世界不同种族居民的线粒体DNA,他们发现全人类的线粒体DNA基本相同,差异很少,平均歧异率为0?32%左右,而线粒体DNA又是严格的母系遗传,因此,从逻辑上说,现代世界各种族居民的线粒体DNA最终都是从一个共同的女性祖先那儿遗传下来的。威尔逊小组通过追溯不同种族线粒体DNA的原型,确定了现代人类线粒体DNA的发展谱系。他们发现,现代人类的线粒体DNA可以分成两大类,第一类仅见于一些非洲人中,第二类则分布于包括其他非洲人在内的所有种族中。而第二类线粒体DNA的最终源头也在非洲人中。也就是说,现代人类的线粒体DNA均来自非洲的一位女性,她是人类各种族的共同祖先。威尔逊等人说:“我们可以将这位幸运的女性称为夏娃,她的世系一直延续至今。”这一理论因此被称为“夏娃”理论。同时,在现代各种族中,非洲人之间的线粒体DNA的差异最大,这表明非洲人线粒体DNA中所积累的突变最多。非洲人是最古老的种族,从而也证明了非洲人是最早出现的现代人类。

四、问题解答

【学思之窗】

如果“韬玛”化石的时间被证实的话,将意味着什么?

解题关键:人类最早起源问题的基本观点。

思路引领:对人科最早成员出现的时间、地区及代表的重新认识。

答案提示:“韬玛”填补了人类演化早期的一个重要空白,它比以前发现的最古老的人类祖先还早300万年,填补了古人类学史上800万—400万年间古人类化石的缺环。“韬玛”的发现地点在乍得,距离此前非洲发现古人类化石的地方如肯尼亚等存在地域跨度,这表明,非洲大陆原始人类比我们原先所认为的分布还要广,这对于最早的原始人类起源地的旧观点是一个大的挑战。

【探究学习总结】

本课测评

1.将腊玛古猿从人科成员中排除出去,关键性的因素有哪些?

解题关键:人类起源的时间、人与类人猿在解剖学上的差异。

思路引领:人科成员的基本特征。

答案提示:分子人类学研究表明人类起源于500万年前而不是1500万年;分子生物学研究证明腊玛古猿与猩猩关系密切,而不是与人类关系最近的黑猩猩关系密切;考古学的研究发现证明腊玛古猿不具人的性状。

2.关于现代人的起源问题,目前有几种观点,这些观点的主要依据是什么?

解题关键:现代人起源的主要观点。

思路引领:现代人起源的主要观点及依据。

答案提示:现代人起源主要观点有:多祖论、单祖论。多祖论以古人类学化石的发掘和研究为依据,单祖论以分子遗传学的研究为依据。

21世纪教育网 -- 中国最大型、最专业的中小学教育资源门户网站。 版权所有@21世纪教育网

同课章节目录

- 第一单元 历史与历史“重现”

- 1 历史是什么

- 2 历史学什么

- 3 历史学怎样“重现”历史

- 4 历史学有什么社会功能

- 探究活动课一 我们身边的历史学

- 第二单元 人类起源之谜

- 1 人从哪里来

- 2 人类进化的历程

- 3 寻找人类的祖先

- 4 人类起源在何方

- 第三单元 米诺斯宫殿遗址与克里特文明

- 1 克里特岛的美丽传说

- 2 伊文思的惊人发现

- 3 克里特文明的“重现”

- 4 克里特文明的未解之谜

- 第四单元 二里头文化的探索

- 1 二里头遗址的发掘

- 2 二里头遗址的文化遗存

- 3 二里头文化与认识夏史

- 4 二里头文化中的疑难问题

- 第五单元 三星堆遗址──古蜀文明之谜

- 1 “一醒惊天下”的三星堆遗址

- 2 三星堆文化的丰富内涵

- 3 三星堆文化和古蜀文明

- 4 三星堆文化的未解之谜

- 第六单元 玛雅文明的消失

- 1 玛雅文明的发现

- 2 玛雅文明的历史

- 3 玛雅人的智慧

- 4 玛雅文明的假说

- 第七单元 大津巴布韦遗址与非洲文明探秘

- 1 穆塔帕王国与“黄金国”的传说

- 2 大津巴布韦遗址的发掘

- 3 大津巴布韦遗址的建筑与文化

- 4 谁创造了大津巴布韦文明

- 探究活动课二 走进历史博物馆