七年级历史下册复习要点

图片预览

文档简介

第六学习主题:繁荣与开放的社会

第1课 从“开皇之治”到“贞观之治

1.隋朝建立于581 年,都城在长安,建立者是隋文帝杨坚,其年号为开皇。

2.唐朝建立于618 年,都城是长安,建立者是李渊。

3.唐太宗的姓名是李世民,年号为贞观。

4.隋文帝治理国家的措施有哪些?(课本P2)

5.“贞观之治”的主要内容?(课本P4—6)

6、“贞观之治”形成的原因?答:(1)唐太宗吸取历代、特别是隋朝灭亡的教训,调整了统治政策;(2)唐太宗制定的有利于发展生产、巩固政权的措施直接产生了作用;唐太宗本人的精明能干,励精图治;(3)国家统一,广大人民的辛勤劳动。

7、隋朝与秦朝有哪些相似之处?(答:都是暴政而亡;封建专制统治时间短暂;只有两代统治者)

8、唐太宗是我国历史上最著名的皇帝之一,请说说他为什么著名?(说明“贞观之治”局面怎样出现?)(课本P4—6)

9、阅读材料,回答问题:“凡事皆须务本。国以人为本,人以衣食为本......若兵戈屡动,土木不息,而欲不夺农时,其可得乎?”

——《贞观政要》

(1)材料中的“务本”指什么?(答:发展农业生产。)

(2)唐太宗在这方面采取什么措施?(答:轻徭薄赋,减轻农民负担。推行唐 初建立的赋役制度,允许农民交纳一定的实物来代替劳役,保证了生产时间。)

(3)这些措施取得什么成效?(答:国家经济发展,国力强盛。)

10、阅读材料,回答问题::“自古皆贵中华,贱夷狄,朕独爱之如一”

(1)这段话是谁说的?材料中的 “中华”、“夷狄”指什么?(答:唐太宗;“中华”指生活在中原地区的汉族;“夷狄”指生活在边疆的少数民族)

(2)这段话体现了他什么思想?(答:体现了他对汉族和少数民族一视同仁的开明思想)

(3)他为此采取了什么措施?收到什么成效?(答:采取了恩威并施的政策,改善民族关系。这种政策受到了良好效果,唐太宗被少数民族尊称为“天可汗”。)

11、阅读材料,回答问题::“舟所以比人君,水所以比黎庶,水能载舟,亦能覆舟”

(1)这段话说明谁与谁的什么关系?(答:说明皇帝与百姓之间相互依存的关系。得民心得天下,失民心失天下。)

(2)这段比喻对吗?举例说明。(答:此比喻正确。如:隋炀帝实行暴政,失民心而失天下,国家灭亡。唐太宗实行开明仁政,得民心而得天下,国家强盛,出现“贞观之治”局面。

第2课 走向全盛时期的唐朝

1.我国历史上唯一的女皇帝是武则天,她于690 年称帝,国号为周。

2.唐朝的鼎盛时期是唐玄宗(李隆基)统治前期。712年,李隆基当了皇帝,他就是唐玄宗,唐玄宗统治前期,主要的年号是开元。后期天宝年间,出现安史之乱。

3.唐玄宗前期任用的著名宰相是宋景和姚崇,他们都是被 武则天发现和提拔的人才。

4、武则天首开“殿试”考查进士。还亲自编写农书,指导生产。

5.简述武则天的政绩。(课本P9)

6.说说“开元盛世”是怎么样出现的?(开元盛世出现的原因?)(课本P10——11)

第3课 科举制度的创立和发展

1.隋文帝废除三国以来的九品中正制,(重门第出身,不利于人才选拔),实行“分科举人”

2、隋炀帝时开设进士科,科举制度正式创立。科举制度中最重要的科目是进士科。

3、唐朝科举分常科和制举两大类,常科设明经、进士等科目。

4.唐代为什么要“三十老明经,五十少进士”的说法?(课本P15)(答:唐朝进士科考试内容:包括儒家经典、诗赋、时务策写作,对于文学水平和治国治民的见解要求高。明经科考试内容:重考儒家经典的记忆和理解。唐朝进士科的录取率约为1/60 ,明经的录取率约为1/10)

5.科举制度的作用和影响是什么?(课本P16)

6、与世袭制、九品中正制相比,科举制度有何进步性?(同下题)

7、科举制度的实施与唐朝的繁荣有何关系?答:(1)科举制的实施满足了中小地主参政的愿望,缓和了阶级矛盾,扩大了地主阶级的统治基础,有利于统治者政权的巩固和国家的统一;(2)科举制与九品中正制相比,国家掌握了选拔官吏的权利,开放了仕途之路,选拔了一批促进国家发展的优秀人才进入各级政权。有利于社会的进步发展。(3)科举制的实施有利于选拔真才实学的人才,同时有利地推动了学校教育的发展,推动了文化的繁荣。

8、比较隋唐科举与明清科举的异同(相同与不同之处?)(课本P15-16;课本P62-63)

答:相同:都是通过考试来选拔官吏;基本特征都是分科考试、择优录用。

不同:(1)考试内容不同:隋唐科举重考经书背诵理解和诗赋、时务策的写作,对文学水平和治国治民的见解要求较高;明清科举考试范围是四书五经,文体是死板的“八股文”,所述观点必须遵循朱熹《四书集注》的观点,不能有自己的见解。(2)影响不同:隋唐科举能选出真才实学的人才进入各级政权,有利于社会发展,使人才不断更新;;明清科举“八股取士”使读书人脱离现实,缺乏实际能力。(3)作用不同:隋唐科举当时使社会文化繁荣,人才辈出;明清科举“八股取士”虽然加强了君权但禁锢了人们思想,阻碍了社会文化的发展。

9、比较古今考试制度的异同(相同与不同之处?) (课本P17)

答:相同:(1)基本特征都是分科考试、择优录用;(2)考试纪律都十分严格;(3)都是公开、公平地选拔人才的考试;

不同:(1)考试科目不同。科举重考文科知识;今天考试有文科和理科,知识全面(2)考试内容不同。科举重考经书背诵理解和诗赋、时务策的写作,与生活实际联系少;今天考试内容与生活实际联系密切,重学生实际能力;(3)考试目的不同:科举在选拔人才的同时是控制人才,以维护统治阶级的统治;今天考试是为了选拔人才来建设更加繁荣、强大的社会主义国家。

第4课 唐朝的民族关系

1.写出唐朝时下列民族的祖先:

(1)藏族 : 吐蕃(2)彝族、白族: 六诏(3)维吾尔族 :回纥。

2.唐朝时青藏高原上生活着吐蕃人。7世纪前期,吐蕃的首领称赞普。吐蕃首领松赞干布统一各部,建立了以逻些(今拉萨)为都城的强大政权。

3.唐太宗将文成公主嫁给了吐蕃赞普松赞干布,为此他修建了布达拉宫

唐中宗把金城公主嫁给吐蕃赞普尺带珠丹。

4.823 年,唐蕃正式结盟,并建立会盟碑,至今屹立于拉萨的大昭寺门前。

5.唐太宗时,在回纥兵的帮助下打败东突厥;755年(唐玄宗时)唐朝发生安史之乱,又在回纥兵的帮助下,收复了长安和洛阳。(帮助唐朝灭亡东突厥、平定安史之乱的少数民族是回纥。)

6、8世纪前期,六诏中发展较快的蒙舍诏统一各诏,建立了以太和城(今云南大理)为中心的南诏政权。

7、.唐玄宗册封南诏首领皮罗阁为云南王;册封回纥首领骨力裵罗为怀仁可汗

8、.唐朝通过哪些方式加强与少数民族的联系?(答:联姻、结盟、册封、经济文化交往等)

第5课 唐朝的对外文化交流

1.唐朝时,日本官方十多次派使节(遣唐使)同时还有许多留学生和僧人到唐朝访问的目的是密切两国关系,学习唐朝先进的经济文化,其代表人物有空海、阿倍仲麻吕和吉备真备。

2、借鉴汉字草书,创制日本的草书字母“平假名”的是空海;

借鉴汉字偏旁,创制日本字母“片假名”的是吉备真备。

阿倍仲麻吕的中国名字叫晁衡。他与诗人李白、王维很好。

3、、唐朝时为中日两国交流作出突出贡献的僧人是鉴真,他六次东渡日本,促进了日本佛学、医学、建筑(唐招提寺)和雕塑水平的提高。,出现“唐风洋溢奈良城”。

4.中国古代称印度半岛为天竺。唐太宗时,僧人玄奘从长安出发,到天竺。学习佛学,求取佛经,他和他的弟子还把旅途见闻写成历史文献〈〈大唐西域记〉〉。

5.唐朝对外文化交流发展的原因是什么?(答:(1)唐朝的经济繁荣、文化先进;(2)唐朝对外交通发达;(3)唐朝对外开放的政策。)

6.为什么说唐朝是一个开放的社会?(答:国家对外开放;对少数民族政策开明;科举考试的选官制度开放)

第七学习主题 民族关系的发展与经济重心的南移

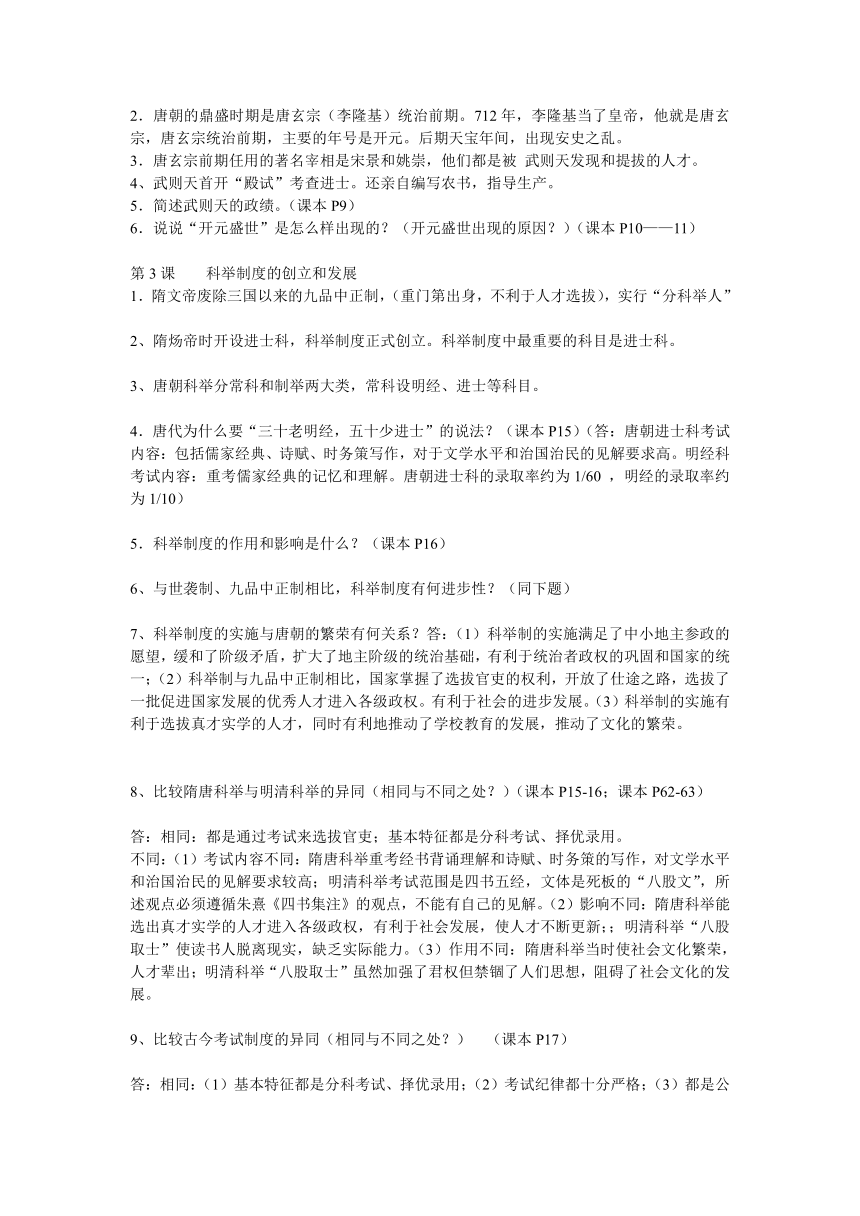

第1课 辽、宋、西夏、金的并立

1、唐灭亡后,907年——960年进入五代十国时期。五代指后梁、后唐、后晋、后汉、后周。

2.916年,契丹族首领耶律阿保机建立了契丹国,定都上京(今内蒙古巴林左旗南),947年,耶律德光改国号为辽。从后唐节度使石敬瑭手中夺取幽云十六州,打开入侵中原的门户。

3.960年,后周大将赵匡胤发动 “陈桥兵变”,改国号为宋,定都东京(今河南开封),史称北宋。

4.1038年,党项族首领元昊称帝,国号大夏,定都兴庆(今宁夏银川),史称西夏。

5、1115年,女真族首领完颜阿骨打称帝,国号金,定都会宁府(今黑龙江阿城),后灭北宋后迁都到中都。

6.1127年,金灭亡北宋。赵构以临安(今浙江杭州)为都城,建立了南宋政权。他就是宋高宗。

7.(1)1004年辽与北宋在澶州大战(宋真宗在寇准劝说下亲征胜利),在1005年宋辽议和,史称澶渊之盟;

(2)1044年北宋与西夏多次战争后达成和议;

(3)1140年北宋抗金爱国英雄岳飞率领“岳家军”在郾城大捷(金军统帅兀术),在1141年南宋与金订立和约。(岳飞后因秦桧诬陷以“莫须有”罪名杀害。)

总结:宋朝(北宋与南宋)与各个少数民族政权之间虽战终和,以和为主,宋朝与各个少数民族在边境设置贸易市场叫榷场,维持双方友好交往的和平关系)

7.辽、西夏与北宋以及金与南宋的“战”与“和”给各方带来怎样的影响?(课本P40)

第2课 南方经济的发展

1.宋朝时期,南方重要的经济作物是棉花。南宋时,在南方兴起的手工业是棉纺织业,成为我国古代重要的手工业行业。

2.著名的瓷都景德镇兴起于北宋景德年间。

3.世界上最早的纸币名叫交子,出现于北宋的四川地区。南宋时发行的纸币叫会子。

4.南宋主要的外贸港口是广州和泉州,政府在那里专门管理外贸的机构是市舶使。

5、南宋都城临安既是南方的政治中心,又是一座繁华的商业都市。

6.两宋时南方经济发展的表现?(课本P42——45)

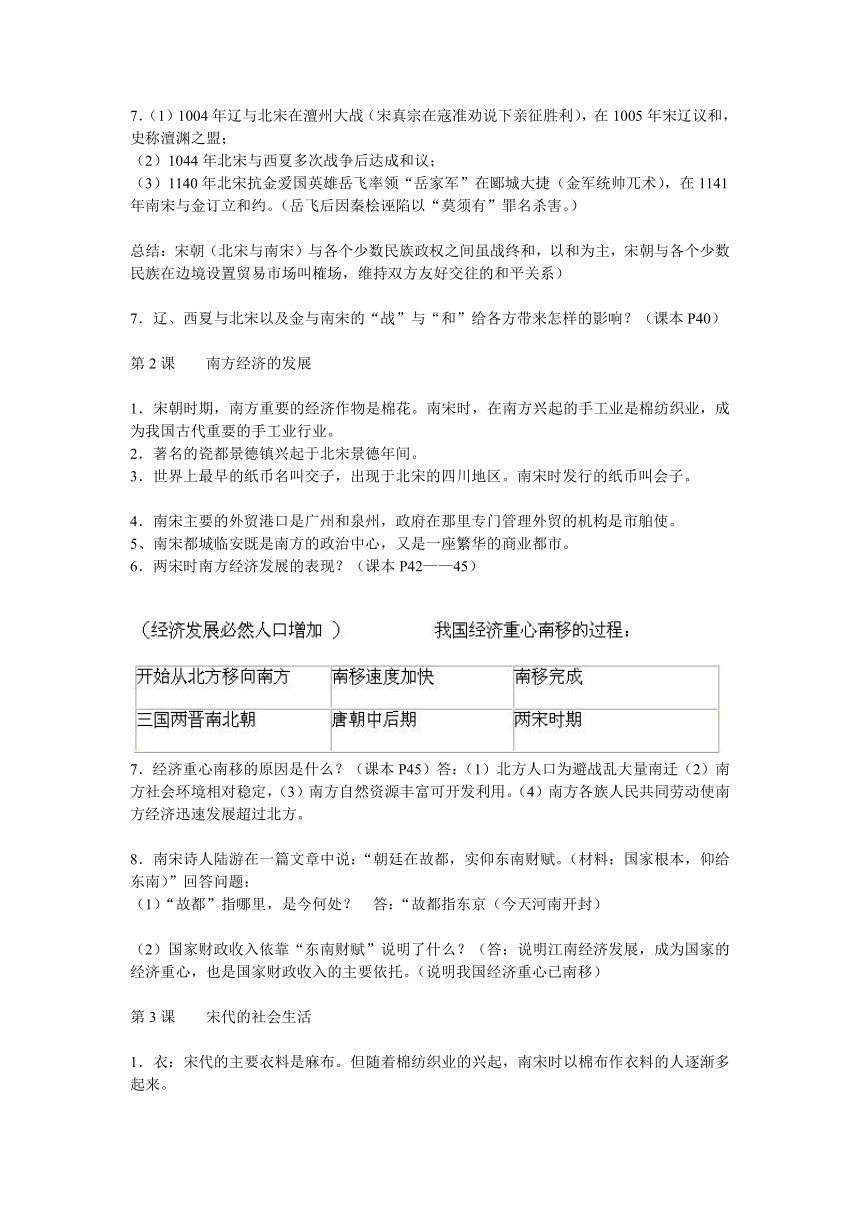

7.经济重心南移的原因是什么?(课本P45)答:(1)北方人口为避战乱大量南迁(2)南方社会环境相对稳定,(3)南方自然资源丰富可开发利用。(4)南方各族人民共同劳动使南方经济迅速发展超过北方。

8.南宋诗人陆游在一篇文章中说:“朝廷在故都,实仰东南财赋。(材料:国家根本,仰给东南)”回答问题:

(1)“故都”指哪里,是今何处? 答:“故都指东京(今天河南开封)

(2)国家财政收入依靠“东南财赋”说明了什么?(答:说明江南经济发展,成为国家的经济重心,也是国家财政收入的主要依托。(说明我国经济重心已南移)

第3课 宋代的社会生活

1.衣:宋代的主要衣料是麻布。但随着棉纺织业的兴起,南宋时以棉布作衣料的人逐渐多起来。

2.食:宋代北方人以面食为主,南方人以米饭为主。北方人多以羊肉为肉食,南方人除吃猪肉外,鱼肉已成为桌上的大餐。以前的食用油多是动物油,宋代开始普遍食用植物油

东京除用柴草作燃料外,还大量使用煤作为燃料。

3、住:宋代农民的住房多为茅屋,城市平民的住房多为瓦顶平房为主。贵族官僚已经修园林式建筑。

4、行:宋代富人多乘轿子或马车。一般百姓以牛车、驴车为交通工具。南方多舟船。宋朝商人在海上航行,用指南针导航。

5、北宋都城东京有专门供人娱乐的场所,叫瓦子,南宋都城临安供人娱乐的场所叫瓦舍。

6、简述宋代社会生活的基本特点?答:(1)城市繁华热闹。大街小巷店铺林立,打破了唐朝以来住宅区(坊)与商业区(市)严格分开的限制;(2)城市生活丰富多彩,有专门的娱乐场所瓦子,还有茶馆等。

第4课 成吉思汗与忽必烈

1.1206年,蒙古各部落尊推铁木真为成吉思汗,蒙古汗国形成,他创制蒙古文字,建立军政合一的政权体制,他和他的子孙发动对外扩张战争,建立起蒙古帝国。。

2.1271年,忽必烈改国号为元,他就是元世祖,第二年定都大都(今北京)。

3.蒙古先灭西夏,后又灭金,1276年灭南宋,在1279 年,元朝统一中国。

4.南宋抗元爱国英雄是文天祥。写有《过零丁洋》“人生自古谁无死,留取丹心照汗青”。

5.元朝建立行省制度:在中央管理全国政务的是中书省,并设宣政院,专门负责对全国佛教事务和藏族地区军政事务的管理。在地方设立行中书省管理地方政务。

元朝管理琉球(今台湾)和澎湖列岛的专门机构是澎湖巡检司。

6.元朝时,棉布取代麻布开始成为老百姓的主要衣料

7.元朝的汉人指:汉族人和生活在黄河流域的契丹族人、女真人。

8.回族形成于元朝。他们信奉宗教伊斯兰教。(体现民族大融合)

9.黄道婆的棉纺织业技术学自黎族,传播到松江(今上海)。

10.元世祖(忽必烈)时,意大利商人马可·波罗来中国,后写书《马可·波罗行记》记录了元朝大都的繁华。

11、忽必烈统一后实施的管理国家的措施及其作用?(课本P54—55)

第八学习主题 统一的多民族国家的巩固和发展

第1课 明清专制集权的加强

1.1368 年,元末农民起义领袖朱元璋在应天(今南京)建立了明朝,他就是明太祖,年号为洪武。

2.明太祖废除了延续一千多年的丞相制度(秦朝建立),目的是加强君主专制。

3.明朝实行“厂卫” 制度,实行恐怖专政。“厂卫”是东厂、西厂、锦衣卫等特务机构的合称,职权大。

4.1616年,建立后金的统治者是女真族努尔哈赤;

皇太极改女真族为满洲,在1636年改国号为清,都城盛京(今沈阳),他就是清太宗。

5.1644 年清军入关(山海关),灭亡了李自成领导的明末农民起义,皇帝是顺治帝。后来清朝都城迁到北京。

6.明清两代,曾作为政府的中枢机构是内阁。

7.清初,使皇权受到限制的机构是议政王大臣会议。

8.明清时期统治者加强君权的主要措施及作用?

(1)明太祖时,废除丞相制度和中书省;权分六部管理,六部直接对皇帝负责。这一措施使皇帝直接控制了朝中军政大权。

(2)明成祖时,设立内阁,协助皇帝处理政务。这一措施进一步加强了君权。

(3)明朝利用厂卫制度,实行恐怖专政。这一措施监视官吏、镇压百姓,强化了君权。

(4)清朝雍正帝时设置军机处,协助皇帝处理军务,军国大政均由年机大臣遵照皇帝旨意传达给有关官员执行,军机处成为皇帝专权的工具。这一措施使君主专制达到顶峰。

(5)明清时期实行八股取士和大兴文字狱。这一措施在当时加强了君权,但禁锢了人们思想,严重阻碍了我国文化发展和社会进步。

9、阅读材料,回答问题:自洪武13年,罢丞相不设,析中书省之政归六部,以尚书任天下事……帝方自操威柄,学士鲜有所决。——《明史》

(1)“帝”指谁?(答:明太祖朱元璋)(2)六部指什么?(答:吏部、户部、礼部、兵部、刑部、工部)(3)帝方自操威柄指什么?(答:明太祖把一切权力集中在手)(4)这一措施有什么作用?(答:使皇帝直接控制了朝廷的军政大权)

10.八股文的内容、形式及其危害?(课本P62—63)

11.文字狱的危害有哪些?(举例说明)(课本P63)

12.阅读系列顾炎武抨击八股取士的材料,回答问题::“八股之害等于焚书坑儒,而败坏人才有甚于(秦朝)咸阳之郊所坑者。”

(1) 以上材料中的“焚书”“咸阳之郊所坑”指的是什么?(答:“焚书坑儒”)

(2) 你认为顾炎武对八股取士的抨击是否正确?为什么?(答:正确。因为八股取士使读书人脱离现实,缺乏实际能力;它禁锢了人们思想,阻碍了文化的发展和社会进步。)

第2课 明朝的对外文化交流

1.明成祖(朱棣)派郑和下西洋的目的是为加强与海外的联系,并宣扬国威

2、1405 年,派郑和率领船队从刘家港(今江苏太仓境内)出发,第一次出使西洋(东南亚地区和印度洋沿岸)。

郑和1405——1433年先后七次下西洋,最远到达红海沿岸和非洲东海岸。

3.唐朝时,我国就有人到南洋(东南亚地区)谋生。郑和下西洋后,促进华侨到南洋开发。

4.试评价郑和下西洋的历史地位。(为什么说郑和不愧为世界杰出的航海家?)(课本P67)

5、明末清初,西方传教士东来中国,在传播西方文化同时也把中国文化传到西方。最著名的是意大利人利玛窦和德意志人汤若望。

利玛窦贡献:介绍给中国第一部西方数学《几何原本》和地图《坤舆万国图》,拓宽了中国人的视野。还写一本《中国札记》让西方人了解中国。

第3课 明清时期的反侵略斗争

1.倭寇:在东南沿海由日本海盗、武士与不法商人勾结形成的武装集团,他们走私、劫掠,严重威胁人民的生产和生活。

2、明朝中期,政府派到浙东抗倭的将领是戚继光。民族英雄戚继光的抗倭业绩彪炳千秋。

“封候非我意,但愿海波平”—— 戚继光(表达了他不计名利,立志扫除倭患的决心。)

3、1561年,戚继光率领“戚家军”在 台州九战九捷,基本扫清了浙江沿海倭寇,后在福建、广东继续抗倭。最后基本平息东南沿海的倭患。

4、1661 年,郑成功率军从金门出发,度过台湾海峡,攻破赤嵌城,并长期围攻台湾城。

1662年民族英雄郑成功从荷兰殖民者(占据30多年)手中收复台湾。

5、17世纪中期,沙俄入侵我国黑龙江流域。以雅克萨、尼布楚为据点,烧杀抢掠,无恶不作。

6、康熙帝在1685—1686年,清军(水陆并进)围攻雅克萨,两次大败沙俄侵略军。

康熙帝组织雅克萨之战的目的是为了保卫中国边疆不受侵犯。

7、中俄《尼布楚条约》解决的主要问题是:中俄东段边界问题。

8、1689年,中俄签订的第一个边界条约是《尼布楚条约》(这是一个平等条约)。

10、《尼布楚条约》的主要内容、意义是什么?(课本P75)(答:条约规定,黑龙江和乌苏里江(包括库页岛在内)的大片地区是中国的领土。从法律上划定了中俄东段边界。)

第4课 清朝对边疆地区的治理

1.清初,顺治帝册封西藏喇嘛教首领为五世达赖。

2.康熙帝时册封西藏喇嘛教首领为五世班禅。

3.雍正帝时,设置驻藏大臣管理西藏。清政府通过“金奔巴瓶”制度确定达赖、班禅的继承人,并由驻藏大臣督办。

4.康熙帝决定武力统一台湾。在1683年派施琅率军打败郑军攻占台湾。

1684 年清政府设置台湾府,隶属福建省。台湾府的设置,巩固了清朝对东南边疆的统治。

5、康熙帝平息了漠西蒙古在沙俄支持下的准葛尔丹的叛乱;

乾隆帝平息了新疆“回部”大小和卓的叛乱。

6、清政府先后设置了乌里雅苏台将军和伊犁将军,加强对北部和西北边疆的统治,对维护国家的统一和领土完整起了重要作用。

7.被清政府称为“回部”的,是指我国新疆天山南麓的维吾尔族居住的地方。

8.清朝前期,我国疆域最终奠定:西跨葱岭,西北抵巴尔喀什湖,北接西伯利亚,东北达外兴安岭及库页岛,东临太平洋,东南至台湾岛及其附属岛屿等,南到南海诸岛,西南到喜马拉雅山脉。是亚洲东部最大的国家。

第5课 封建帝国的危机

1.康熙、雍正、乾隆时期,经济繁荣,国力强盛,史称“康乾盛世”。

2、原产于美洲的甘薯、玉米、马铃薯、烟草(明朝中后期传入中国)等作物迅速推广种植。

3、景德镇的瓷器生产工艺水平高:有青花瓷、五彩瓷、粉彩瓷、珐琅彩瓷等。

4、清朝丝织业生产超过苏州、杭州,成为新兴丝织业中心的城市是南京。

松江、无锡的棉布畅销各地。

5.从唐至清,长期作为重要的对外贸易港口的城市是广州。

清朝专门管理外贸的机构是“广东十三行”

6、强大的清王朝迅速走向衰落在乾隆中期以后。

7、“闭关锁国”政策所产生的最大影响:使中国在世界上逐渐落伍。

8、清朝由康乾盛世走向衰落的原因是什么?(盛世之下潜伏危机的因素?)(课本P84)

9、“闭关锁国”政策的形成过程:

(1)清朝初年,为打击郑成功等反清势力,实行严厉的“海禁”政策,禁止商民出海;

(2)统一台湾后,放松了“海禁”政策,允许松江、泉州、广州等地通商;

(3)乾隆年间,面对西方国家的贪欲,清政府只准广州一地同外国贸易。形成严格限制对外贸易的“闭关锁国”政策。(注意:不是禁止对外贸易)

10.清朝闭关锁国政策有哪些规定?(课本P84—85)

11、清朝闭关锁国政策对中国有什么影响?(包括积极作用和消极作用)(课本P85)

12.阅读下列材料,回答问题::“天朝物产丰富,无所不有,原不假(借助)外夷(外国)货物以通有无。特因天朝所产茶叶,瓷器、丝巾为西洋各国及尔国必须之物,是以(所以)加恩体恤,在澳门开设洋行,俾得日有用资。 ——————1793年乾隆帝致英国皇帝书

(1) 以上材料中的“天朝”是指哪一朝?(答:清朝)

(2) 据上述材料指出乾隆帝对外国通商的认识,并作简要评价。答:认为清朝物产丰富,不需要与外国交往;与外国交往是对外国的恩赐;实际上中国已经在世界上落伍了,这反映了清朝统治者的愚昧无知、目光短浅、夜郎自大、故步自封的落后思想。

第九学习主题 中国古代文化(下)

第1课 印刷术、指南针与火药

1.隋唐时,我国发明了雕版印刷术。世界现存最早标有确切年代的雕版印刷品是唐朝时刻印868年的《金刚经》。宋朝时,雕版印刷进入全盛时期。

2、唐朝末年,成为雕版印刷中心的城市是成都。

3.北宋中期,平民毕昇发明了活字印刷术。不久传到日本、朝鲜,元朝时传到欧洲。活字印刷术的发明是印刷技术的一次重大飞跃。400 多年后,欧洲才有活字印刷术。

元代发明家王祯发明转轮排字盘,大大提高了排字效率。

4.战国时,人们利用天然磁石制成的最早指南工具是司南。

5、北宋时,指南针发明,并开始用于航海。

我国是世界上最早把指南针用于航海的国家。12世纪指南针经阿拉伯传入欧洲。

6.唐朝时,炼丹家发明火药,唐朝末年开始应用于军事。

宋元时期,火器运用已很广泛。13至14世纪,火器传入阿拉伯和欧洲。

7、在中西文化交流中作出重大贡献的是阿拉伯人。

8.我国古代发明的火药的主要成分是硫磺、木炭和硝石。

9.造纸术、印刷术、指南针和火药“四大发明”为人类文明的进步发展作出了什么贡献?(课本P94)答:造纸术有利于文化事业的传播与发展;印刷术对世界文明的发展作出重大贡献;指南针促进了世界航海也的发展;火药和火药武器传播到欧洲,对其资产阶级革命起了一定作用。总之中国“四大发明”问世界文化的进步发展作出了巨大贡献。

10.阅读下列记载北宋船队出使高丽(朝鲜)的材料,回答问题:

洋中不可往,惟观星斗前迈。若晦暝(天气昏暗),则用指浮针以揆南北。———————《宣和奉使高丽图经》

(1).据以上材料说明北宋船队在海洋中是怎样确定航向的?答:天气晴朗时观星斗,天气昏暗时用“指浮针”。(2).材料中所说的“指浮针”是指什么?(答案:指南针)(3)、它的发明产生了怎样的影响?(答案:它的发明被广泛应用于生产和生活,特别促进了航海业的发展,对世界文化的发展作出了卓越贡献。)

第2课 建筑奇观

1.隋朝时,杰出工匠李春设计和主持建造的赵州桥,是世界上现存的最古老的大型石拱桥。

“百尺高虹横水面,一弯新月出云霄。”这是对赵州桥的赞美。

2.隋炀帝时修建的大运河:以洛阳为中心,东起余,北达涿郡。由北向南分为永济渠、通济渠、邗沟、江南河四段。全长2000 多千米,是世界上最长的运河。

3.明朝建立后,统治者为了加强对蒙古族和女真族的防御,重修长城。明长城西起嘉峪关东到鸭绿江,全长6000 多千米。明长城是历代规模最大、防御设施最完善的城防工程。

4.明朝(明成祖)北京城:由宫城、皇城和京城三大部分构成。宫城是明清两朝的皇宫,也是北京城的核心。宫城就又称紫禁城。也就是今天的故宫。

5、故宫是世界上现存最大、最完整的宫殿建筑群,全面反映了我国古代建筑,特别是木结构建筑的杰出成就。

6、明清皇帝登基、颁布重要诏书等重大庆典仪式的地方在太和殿。

7.元朝大运河:元世祖(忽必烈)统一全国后,开凿了从今山东临清到东平的会通河,从通州到大都的通惠河,缩短了江南到大都的距离。元朝大运河的中心是大都(今北京)。

8.京杭大运河作用:沟通了海河、黄河、淮河、长江和钱塘江五大流域,加强了南北的交流,促进了经济和文化的发展。

9.有人说隋炀帝开凿大运河“罪在当代(当时),功在千秋”。你认为这样评价正确吗?为什么?(课本P101)(答:“罪在当时”是因为开凿大运河给当时的人们增加了沉重的负担;“功在千秋”是因为大运河沟通了海河、黄河、淮河、长江和钱塘江五大流域,加强了南北的交流,促进了经济和文化的发展,造福后世。

第3课 科技巨著与史学巨著

1、李时珍遍著的《本草纲目》被西方誉为“中药宝库”“东方医学巨典”。(课本P102—103)

2、“鉴于往事,有资于治道——宋神宗”对《资治通鉴》的评价。此书主要围绕国家兴衰和百姓生息的主题展开,其写作目的是“以史为鉴”,

第4课 唐诗与宋词

1.唐诗是我国诗歌发展的颠峰。边塞诗人有岑参、高适等;田园诗人有王维、孟浩然等。

2.李白和杜甫不同的诗篇风格主要是因为他们所处的社会环境(时代)不同。

3、对宋词的发展贡献最大是苏轼。

第5课 明清小说

1.小说在明代繁荣起来原因:是为适应商品经济发展后壮大的市民阶层的需要。

明代“三大奇书”指:《三国演义》、《水浒传》、《西游记》

2.《三国演义》是罗贯中在史书《三国志》和民间传说的基础写成的长篇历史小说。主要内容:是描绘三国时期的政治和军事斗争,寄托了作者渴望国家从分裂走向统一理想。

3.《水浒传》是施耐庵以北宋末年宋江起义为题材写成的长篇英雄传奇小说。

4.《西游记》是吴承恩根据民间广为流传的神话故事创作的浪漫主义长篇神话小说。刻画了勇敢反抗天庭玉帝,妖魔鬼怪的神通广大的孙悟空形象,表达了中国人民勇敢、坚韧地摧毁一切邪恶势力、征婚服大自然的愿望和决心。

5.我国最优秀的古典小说是:《红楼梦》,作者是曹雪芹。全书以贾府的盛衰为主线,以贾宝玉和林黛玉的爱情为核心。揭示了封建社会必然走向崩溃的历史命运。小说以其丰富的文化内涵成为中国封建社会的百科全书。

6、阅读材料,回答问题::苏轼在《东坡志林》中转引他人的话说:街巷中,人们听三国故事,听到刘备败了,大家就不断地皱眉头,有的还流出眼泪。

(1)民间流传的三国故事具有一种什么倾向?(民间尊敬刘备)(2)这对《三国演义》的创作有何影响?(作者在创作中会着重赞扬刘备而贬低曹操)

第6课 石窟艺术宝库

1.世界上现存最大的石窟艺术宝库是是莫高窟,又称千佛洞,位于甘肃敦煌东南鸣沙山的断崖上。至今保留着约500个洞窟,其中大部分是唐朝时开凿的。

2、世界上最大的石刻弥勒佛坐像是四川乐山大。

3、我国晚期石窟艺术的代表是重庆大足石刻,把中国石窟艺术推向一个新的高峰。

4.山西大同的云冈石窟,是北魏中后期时开始建造的,雕刻艺术独特,继承了秦汉以来的艺术还融汇了南亚一带的雕刻风格。

5、河南洛阳的龙门石窟,是北魏迁都洛阳时开始建造的,现存的大部分是唐朝时开凿的。利用岩面雕刻的摩崖造像水平高。

第7课 书法与绘画

2.(1)人物画在唐代进入黄金时期,著名画家有唐朝的阎立本,代表作《步辇图》、《历代帝王;

吴道子(被誉为“画圣”)代表作《送子天王图》他的画有“吴带当风”特点。

(2)山水画在宋元时期达到高峰;北宋有“残山剩水”;元代有水墨山水画。

(3)风俗画以北宋张择端的《清明上河图》为代表,描绘都城东京汴河两岸人们生活;

(4)花鸟画在明代变得充实、成熟完美。

徐渭的大写意花鸟画把中国传统绘画推到直逼近代的新阶段。

第1课 从“开皇之治”到“贞观之治

1.隋朝建立于581 年,都城在长安,建立者是隋文帝杨坚,其年号为开皇。

2.唐朝建立于618 年,都城是长安,建立者是李渊。

3.唐太宗的姓名是李世民,年号为贞观。

4.隋文帝治理国家的措施有哪些?(课本P2)

5.“贞观之治”的主要内容?(课本P4—6)

6、“贞观之治”形成的原因?答:(1)唐太宗吸取历代、特别是隋朝灭亡的教训,调整了统治政策;(2)唐太宗制定的有利于发展生产、巩固政权的措施直接产生了作用;唐太宗本人的精明能干,励精图治;(3)国家统一,广大人民的辛勤劳动。

7、隋朝与秦朝有哪些相似之处?(答:都是暴政而亡;封建专制统治时间短暂;只有两代统治者)

8、唐太宗是我国历史上最著名的皇帝之一,请说说他为什么著名?(说明“贞观之治”局面怎样出现?)(课本P4—6)

9、阅读材料,回答问题:“凡事皆须务本。国以人为本,人以衣食为本......若兵戈屡动,土木不息,而欲不夺农时,其可得乎?”

——《贞观政要》

(1)材料中的“务本”指什么?(答:发展农业生产。)

(2)唐太宗在这方面采取什么措施?(答:轻徭薄赋,减轻农民负担。推行唐 初建立的赋役制度,允许农民交纳一定的实物来代替劳役,保证了生产时间。)

(3)这些措施取得什么成效?(答:国家经济发展,国力强盛。)

10、阅读材料,回答问题::“自古皆贵中华,贱夷狄,朕独爱之如一”

(1)这段话是谁说的?材料中的 “中华”、“夷狄”指什么?(答:唐太宗;“中华”指生活在中原地区的汉族;“夷狄”指生活在边疆的少数民族)

(2)这段话体现了他什么思想?(答:体现了他对汉族和少数民族一视同仁的开明思想)

(3)他为此采取了什么措施?收到什么成效?(答:采取了恩威并施的政策,改善民族关系。这种政策受到了良好效果,唐太宗被少数民族尊称为“天可汗”。)

11、阅读材料,回答问题::“舟所以比人君,水所以比黎庶,水能载舟,亦能覆舟”

(1)这段话说明谁与谁的什么关系?(答:说明皇帝与百姓之间相互依存的关系。得民心得天下,失民心失天下。)

(2)这段比喻对吗?举例说明。(答:此比喻正确。如:隋炀帝实行暴政,失民心而失天下,国家灭亡。唐太宗实行开明仁政,得民心而得天下,国家强盛,出现“贞观之治”局面。

第2课 走向全盛时期的唐朝

1.我国历史上唯一的女皇帝是武则天,她于690 年称帝,国号为周。

2.唐朝的鼎盛时期是唐玄宗(李隆基)统治前期。712年,李隆基当了皇帝,他就是唐玄宗,唐玄宗统治前期,主要的年号是开元。后期天宝年间,出现安史之乱。

3.唐玄宗前期任用的著名宰相是宋景和姚崇,他们都是被 武则天发现和提拔的人才。

4、武则天首开“殿试”考查进士。还亲自编写农书,指导生产。

5.简述武则天的政绩。(课本P9)

6.说说“开元盛世”是怎么样出现的?(开元盛世出现的原因?)(课本P10——11)

第3课 科举制度的创立和发展

1.隋文帝废除三国以来的九品中正制,(重门第出身,不利于人才选拔),实行“分科举人”

2、隋炀帝时开设进士科,科举制度正式创立。科举制度中最重要的科目是进士科。

3、唐朝科举分常科和制举两大类,常科设明经、进士等科目。

4.唐代为什么要“三十老明经,五十少进士”的说法?(课本P15)(答:唐朝进士科考试内容:包括儒家经典、诗赋、时务策写作,对于文学水平和治国治民的见解要求高。明经科考试内容:重考儒家经典的记忆和理解。唐朝进士科的录取率约为1/60 ,明经的录取率约为1/10)

5.科举制度的作用和影响是什么?(课本P16)

6、与世袭制、九品中正制相比,科举制度有何进步性?(同下题)

7、科举制度的实施与唐朝的繁荣有何关系?答:(1)科举制的实施满足了中小地主参政的愿望,缓和了阶级矛盾,扩大了地主阶级的统治基础,有利于统治者政权的巩固和国家的统一;(2)科举制与九品中正制相比,国家掌握了选拔官吏的权利,开放了仕途之路,选拔了一批促进国家发展的优秀人才进入各级政权。有利于社会的进步发展。(3)科举制的实施有利于选拔真才实学的人才,同时有利地推动了学校教育的发展,推动了文化的繁荣。

8、比较隋唐科举与明清科举的异同(相同与不同之处?)(课本P15-16;课本P62-63)

答:相同:都是通过考试来选拔官吏;基本特征都是分科考试、择优录用。

不同:(1)考试内容不同:隋唐科举重考经书背诵理解和诗赋、时务策的写作,对文学水平和治国治民的见解要求较高;明清科举考试范围是四书五经,文体是死板的“八股文”,所述观点必须遵循朱熹《四书集注》的观点,不能有自己的见解。(2)影响不同:隋唐科举能选出真才实学的人才进入各级政权,有利于社会发展,使人才不断更新;;明清科举“八股取士”使读书人脱离现实,缺乏实际能力。(3)作用不同:隋唐科举当时使社会文化繁荣,人才辈出;明清科举“八股取士”虽然加强了君权但禁锢了人们思想,阻碍了社会文化的发展。

9、比较古今考试制度的异同(相同与不同之处?) (课本P17)

答:相同:(1)基本特征都是分科考试、择优录用;(2)考试纪律都十分严格;(3)都是公开、公平地选拔人才的考试;

不同:(1)考试科目不同。科举重考文科知识;今天考试有文科和理科,知识全面(2)考试内容不同。科举重考经书背诵理解和诗赋、时务策的写作,与生活实际联系少;今天考试内容与生活实际联系密切,重学生实际能力;(3)考试目的不同:科举在选拔人才的同时是控制人才,以维护统治阶级的统治;今天考试是为了选拔人才来建设更加繁荣、强大的社会主义国家。

第4课 唐朝的民族关系

1.写出唐朝时下列民族的祖先:

(1)藏族 : 吐蕃(2)彝族、白族: 六诏(3)维吾尔族 :回纥。

2.唐朝时青藏高原上生活着吐蕃人。7世纪前期,吐蕃的首领称赞普。吐蕃首领松赞干布统一各部,建立了以逻些(今拉萨)为都城的强大政权。

3.唐太宗将文成公主嫁给了吐蕃赞普松赞干布,为此他修建了布达拉宫

唐中宗把金城公主嫁给吐蕃赞普尺带珠丹。

4.823 年,唐蕃正式结盟,并建立会盟碑,至今屹立于拉萨的大昭寺门前。

5.唐太宗时,在回纥兵的帮助下打败东突厥;755年(唐玄宗时)唐朝发生安史之乱,又在回纥兵的帮助下,收复了长安和洛阳。(帮助唐朝灭亡东突厥、平定安史之乱的少数民族是回纥。)

6、8世纪前期,六诏中发展较快的蒙舍诏统一各诏,建立了以太和城(今云南大理)为中心的南诏政权。

7、.唐玄宗册封南诏首领皮罗阁为云南王;册封回纥首领骨力裵罗为怀仁可汗

8、.唐朝通过哪些方式加强与少数民族的联系?(答:联姻、结盟、册封、经济文化交往等)

第5课 唐朝的对外文化交流

1.唐朝时,日本官方十多次派使节(遣唐使)同时还有许多留学生和僧人到唐朝访问的目的是密切两国关系,学习唐朝先进的经济文化,其代表人物有空海、阿倍仲麻吕和吉备真备。

2、借鉴汉字草书,创制日本的草书字母“平假名”的是空海;

借鉴汉字偏旁,创制日本字母“片假名”的是吉备真备。

阿倍仲麻吕的中国名字叫晁衡。他与诗人李白、王维很好。

3、、唐朝时为中日两国交流作出突出贡献的僧人是鉴真,他六次东渡日本,促进了日本佛学、医学、建筑(唐招提寺)和雕塑水平的提高。,出现“唐风洋溢奈良城”。

4.中国古代称印度半岛为天竺。唐太宗时,僧人玄奘从长安出发,到天竺。学习佛学,求取佛经,他和他的弟子还把旅途见闻写成历史文献〈〈大唐西域记〉〉。

5.唐朝对外文化交流发展的原因是什么?(答:(1)唐朝的经济繁荣、文化先进;(2)唐朝对外交通发达;(3)唐朝对外开放的政策。)

6.为什么说唐朝是一个开放的社会?(答:国家对外开放;对少数民族政策开明;科举考试的选官制度开放)

第七学习主题 民族关系的发展与经济重心的南移

第1课 辽、宋、西夏、金的并立

1、唐灭亡后,907年——960年进入五代十国时期。五代指后梁、后唐、后晋、后汉、后周。

2.916年,契丹族首领耶律阿保机建立了契丹国,定都上京(今内蒙古巴林左旗南),947年,耶律德光改国号为辽。从后唐节度使石敬瑭手中夺取幽云十六州,打开入侵中原的门户。

3.960年,后周大将赵匡胤发动 “陈桥兵变”,改国号为宋,定都东京(今河南开封),史称北宋。

4.1038年,党项族首领元昊称帝,国号大夏,定都兴庆(今宁夏银川),史称西夏。

5、1115年,女真族首领完颜阿骨打称帝,国号金,定都会宁府(今黑龙江阿城),后灭北宋后迁都到中都。

6.1127年,金灭亡北宋。赵构以临安(今浙江杭州)为都城,建立了南宋政权。他就是宋高宗。

7.(1)1004年辽与北宋在澶州大战(宋真宗在寇准劝说下亲征胜利),在1005年宋辽议和,史称澶渊之盟;

(2)1044年北宋与西夏多次战争后达成和议;

(3)1140年北宋抗金爱国英雄岳飞率领“岳家军”在郾城大捷(金军统帅兀术),在1141年南宋与金订立和约。(岳飞后因秦桧诬陷以“莫须有”罪名杀害。)

总结:宋朝(北宋与南宋)与各个少数民族政权之间虽战终和,以和为主,宋朝与各个少数民族在边境设置贸易市场叫榷场,维持双方友好交往的和平关系)

7.辽、西夏与北宋以及金与南宋的“战”与“和”给各方带来怎样的影响?(课本P40)

第2课 南方经济的发展

1.宋朝时期,南方重要的经济作物是棉花。南宋时,在南方兴起的手工业是棉纺织业,成为我国古代重要的手工业行业。

2.著名的瓷都景德镇兴起于北宋景德年间。

3.世界上最早的纸币名叫交子,出现于北宋的四川地区。南宋时发行的纸币叫会子。

4.南宋主要的外贸港口是广州和泉州,政府在那里专门管理外贸的机构是市舶使。

5、南宋都城临安既是南方的政治中心,又是一座繁华的商业都市。

6.两宋时南方经济发展的表现?(课本P42——45)

7.经济重心南移的原因是什么?(课本P45)答:(1)北方人口为避战乱大量南迁(2)南方社会环境相对稳定,(3)南方自然资源丰富可开发利用。(4)南方各族人民共同劳动使南方经济迅速发展超过北方。

8.南宋诗人陆游在一篇文章中说:“朝廷在故都,实仰东南财赋。(材料:国家根本,仰给东南)”回答问题:

(1)“故都”指哪里,是今何处? 答:“故都指东京(今天河南开封)

(2)国家财政收入依靠“东南财赋”说明了什么?(答:说明江南经济发展,成为国家的经济重心,也是国家财政收入的主要依托。(说明我国经济重心已南移)

第3课 宋代的社会生活

1.衣:宋代的主要衣料是麻布。但随着棉纺织业的兴起,南宋时以棉布作衣料的人逐渐多起来。

2.食:宋代北方人以面食为主,南方人以米饭为主。北方人多以羊肉为肉食,南方人除吃猪肉外,鱼肉已成为桌上的大餐。以前的食用油多是动物油,宋代开始普遍食用植物油

东京除用柴草作燃料外,还大量使用煤作为燃料。

3、住:宋代农民的住房多为茅屋,城市平民的住房多为瓦顶平房为主。贵族官僚已经修园林式建筑。

4、行:宋代富人多乘轿子或马车。一般百姓以牛车、驴车为交通工具。南方多舟船。宋朝商人在海上航行,用指南针导航。

5、北宋都城东京有专门供人娱乐的场所,叫瓦子,南宋都城临安供人娱乐的场所叫瓦舍。

6、简述宋代社会生活的基本特点?答:(1)城市繁华热闹。大街小巷店铺林立,打破了唐朝以来住宅区(坊)与商业区(市)严格分开的限制;(2)城市生活丰富多彩,有专门的娱乐场所瓦子,还有茶馆等。

第4课 成吉思汗与忽必烈

1.1206年,蒙古各部落尊推铁木真为成吉思汗,蒙古汗国形成,他创制蒙古文字,建立军政合一的政权体制,他和他的子孙发动对外扩张战争,建立起蒙古帝国。。

2.1271年,忽必烈改国号为元,他就是元世祖,第二年定都大都(今北京)。

3.蒙古先灭西夏,后又灭金,1276年灭南宋,在1279 年,元朝统一中国。

4.南宋抗元爱国英雄是文天祥。写有《过零丁洋》“人生自古谁无死,留取丹心照汗青”。

5.元朝建立行省制度:在中央管理全国政务的是中书省,并设宣政院,专门负责对全国佛教事务和藏族地区军政事务的管理。在地方设立行中书省管理地方政务。

元朝管理琉球(今台湾)和澎湖列岛的专门机构是澎湖巡检司。

6.元朝时,棉布取代麻布开始成为老百姓的主要衣料

7.元朝的汉人指:汉族人和生活在黄河流域的契丹族人、女真人。

8.回族形成于元朝。他们信奉宗教伊斯兰教。(体现民族大融合)

9.黄道婆的棉纺织业技术学自黎族,传播到松江(今上海)。

10.元世祖(忽必烈)时,意大利商人马可·波罗来中国,后写书《马可·波罗行记》记录了元朝大都的繁华。

11、忽必烈统一后实施的管理国家的措施及其作用?(课本P54—55)

第八学习主题 统一的多民族国家的巩固和发展

第1课 明清专制集权的加强

1.1368 年,元末农民起义领袖朱元璋在应天(今南京)建立了明朝,他就是明太祖,年号为洪武。

2.明太祖废除了延续一千多年的丞相制度(秦朝建立),目的是加强君主专制。

3.明朝实行“厂卫” 制度,实行恐怖专政。“厂卫”是东厂、西厂、锦衣卫等特务机构的合称,职权大。

4.1616年,建立后金的统治者是女真族努尔哈赤;

皇太极改女真族为满洲,在1636年改国号为清,都城盛京(今沈阳),他就是清太宗。

5.1644 年清军入关(山海关),灭亡了李自成领导的明末农民起义,皇帝是顺治帝。后来清朝都城迁到北京。

6.明清两代,曾作为政府的中枢机构是内阁。

7.清初,使皇权受到限制的机构是议政王大臣会议。

8.明清时期统治者加强君权的主要措施及作用?

(1)明太祖时,废除丞相制度和中书省;权分六部管理,六部直接对皇帝负责。这一措施使皇帝直接控制了朝中军政大权。

(2)明成祖时,设立内阁,协助皇帝处理政务。这一措施进一步加强了君权。

(3)明朝利用厂卫制度,实行恐怖专政。这一措施监视官吏、镇压百姓,强化了君权。

(4)清朝雍正帝时设置军机处,协助皇帝处理军务,军国大政均由年机大臣遵照皇帝旨意传达给有关官员执行,军机处成为皇帝专权的工具。这一措施使君主专制达到顶峰。

(5)明清时期实行八股取士和大兴文字狱。这一措施在当时加强了君权,但禁锢了人们思想,严重阻碍了我国文化发展和社会进步。

9、阅读材料,回答问题:自洪武13年,罢丞相不设,析中书省之政归六部,以尚书任天下事……帝方自操威柄,学士鲜有所决。——《明史》

(1)“帝”指谁?(答:明太祖朱元璋)(2)六部指什么?(答:吏部、户部、礼部、兵部、刑部、工部)(3)帝方自操威柄指什么?(答:明太祖把一切权力集中在手)(4)这一措施有什么作用?(答:使皇帝直接控制了朝廷的军政大权)

10.八股文的内容、形式及其危害?(课本P62—63)

11.文字狱的危害有哪些?(举例说明)(课本P63)

12.阅读系列顾炎武抨击八股取士的材料,回答问题::“八股之害等于焚书坑儒,而败坏人才有甚于(秦朝)咸阳之郊所坑者。”

(1) 以上材料中的“焚书”“咸阳之郊所坑”指的是什么?(答:“焚书坑儒”)

(2) 你认为顾炎武对八股取士的抨击是否正确?为什么?(答:正确。因为八股取士使读书人脱离现实,缺乏实际能力;它禁锢了人们思想,阻碍了文化的发展和社会进步。)

第2课 明朝的对外文化交流

1.明成祖(朱棣)派郑和下西洋的目的是为加强与海外的联系,并宣扬国威

2、1405 年,派郑和率领船队从刘家港(今江苏太仓境内)出发,第一次出使西洋(东南亚地区和印度洋沿岸)。

郑和1405——1433年先后七次下西洋,最远到达红海沿岸和非洲东海岸。

3.唐朝时,我国就有人到南洋(东南亚地区)谋生。郑和下西洋后,促进华侨到南洋开发。

4.试评价郑和下西洋的历史地位。(为什么说郑和不愧为世界杰出的航海家?)(课本P67)

5、明末清初,西方传教士东来中国,在传播西方文化同时也把中国文化传到西方。最著名的是意大利人利玛窦和德意志人汤若望。

利玛窦贡献:介绍给中国第一部西方数学《几何原本》和地图《坤舆万国图》,拓宽了中国人的视野。还写一本《中国札记》让西方人了解中国。

第3课 明清时期的反侵略斗争

1.倭寇:在东南沿海由日本海盗、武士与不法商人勾结形成的武装集团,他们走私、劫掠,严重威胁人民的生产和生活。

2、明朝中期,政府派到浙东抗倭的将领是戚继光。民族英雄戚继光的抗倭业绩彪炳千秋。

“封候非我意,但愿海波平”—— 戚继光(表达了他不计名利,立志扫除倭患的决心。)

3、1561年,戚继光率领“戚家军”在 台州九战九捷,基本扫清了浙江沿海倭寇,后在福建、广东继续抗倭。最后基本平息东南沿海的倭患。

4、1661 年,郑成功率军从金门出发,度过台湾海峡,攻破赤嵌城,并长期围攻台湾城。

1662年民族英雄郑成功从荷兰殖民者(占据30多年)手中收复台湾。

5、17世纪中期,沙俄入侵我国黑龙江流域。以雅克萨、尼布楚为据点,烧杀抢掠,无恶不作。

6、康熙帝在1685—1686年,清军(水陆并进)围攻雅克萨,两次大败沙俄侵略军。

康熙帝组织雅克萨之战的目的是为了保卫中国边疆不受侵犯。

7、中俄《尼布楚条约》解决的主要问题是:中俄东段边界问题。

8、1689年,中俄签订的第一个边界条约是《尼布楚条约》(这是一个平等条约)。

10、《尼布楚条约》的主要内容、意义是什么?(课本P75)(答:条约规定,黑龙江和乌苏里江(包括库页岛在内)的大片地区是中国的领土。从法律上划定了中俄东段边界。)

第4课 清朝对边疆地区的治理

1.清初,顺治帝册封西藏喇嘛教首领为五世达赖。

2.康熙帝时册封西藏喇嘛教首领为五世班禅。

3.雍正帝时,设置驻藏大臣管理西藏。清政府通过“金奔巴瓶”制度确定达赖、班禅的继承人,并由驻藏大臣督办。

4.康熙帝决定武力统一台湾。在1683年派施琅率军打败郑军攻占台湾。

1684 年清政府设置台湾府,隶属福建省。台湾府的设置,巩固了清朝对东南边疆的统治。

5、康熙帝平息了漠西蒙古在沙俄支持下的准葛尔丹的叛乱;

乾隆帝平息了新疆“回部”大小和卓的叛乱。

6、清政府先后设置了乌里雅苏台将军和伊犁将军,加强对北部和西北边疆的统治,对维护国家的统一和领土完整起了重要作用。

7.被清政府称为“回部”的,是指我国新疆天山南麓的维吾尔族居住的地方。

8.清朝前期,我国疆域最终奠定:西跨葱岭,西北抵巴尔喀什湖,北接西伯利亚,东北达外兴安岭及库页岛,东临太平洋,东南至台湾岛及其附属岛屿等,南到南海诸岛,西南到喜马拉雅山脉。是亚洲东部最大的国家。

第5课 封建帝国的危机

1.康熙、雍正、乾隆时期,经济繁荣,国力强盛,史称“康乾盛世”。

2、原产于美洲的甘薯、玉米、马铃薯、烟草(明朝中后期传入中国)等作物迅速推广种植。

3、景德镇的瓷器生产工艺水平高:有青花瓷、五彩瓷、粉彩瓷、珐琅彩瓷等。

4、清朝丝织业生产超过苏州、杭州,成为新兴丝织业中心的城市是南京。

松江、无锡的棉布畅销各地。

5.从唐至清,长期作为重要的对外贸易港口的城市是广州。

清朝专门管理外贸的机构是“广东十三行”

6、强大的清王朝迅速走向衰落在乾隆中期以后。

7、“闭关锁国”政策所产生的最大影响:使中国在世界上逐渐落伍。

8、清朝由康乾盛世走向衰落的原因是什么?(盛世之下潜伏危机的因素?)(课本P84)

9、“闭关锁国”政策的形成过程:

(1)清朝初年,为打击郑成功等反清势力,实行严厉的“海禁”政策,禁止商民出海;

(2)统一台湾后,放松了“海禁”政策,允许松江、泉州、广州等地通商;

(3)乾隆年间,面对西方国家的贪欲,清政府只准广州一地同外国贸易。形成严格限制对外贸易的“闭关锁国”政策。(注意:不是禁止对外贸易)

10.清朝闭关锁国政策有哪些规定?(课本P84—85)

11、清朝闭关锁国政策对中国有什么影响?(包括积极作用和消极作用)(课本P85)

12.阅读下列材料,回答问题::“天朝物产丰富,无所不有,原不假(借助)外夷(外国)货物以通有无。特因天朝所产茶叶,瓷器、丝巾为西洋各国及尔国必须之物,是以(所以)加恩体恤,在澳门开设洋行,俾得日有用资。 ——————1793年乾隆帝致英国皇帝书

(1) 以上材料中的“天朝”是指哪一朝?(答:清朝)

(2) 据上述材料指出乾隆帝对外国通商的认识,并作简要评价。答:认为清朝物产丰富,不需要与外国交往;与外国交往是对外国的恩赐;实际上中国已经在世界上落伍了,这反映了清朝统治者的愚昧无知、目光短浅、夜郎自大、故步自封的落后思想。

第九学习主题 中国古代文化(下)

第1课 印刷术、指南针与火药

1.隋唐时,我国发明了雕版印刷术。世界现存最早标有确切年代的雕版印刷品是唐朝时刻印868年的《金刚经》。宋朝时,雕版印刷进入全盛时期。

2、唐朝末年,成为雕版印刷中心的城市是成都。

3.北宋中期,平民毕昇发明了活字印刷术。不久传到日本、朝鲜,元朝时传到欧洲。活字印刷术的发明是印刷技术的一次重大飞跃。400 多年后,欧洲才有活字印刷术。

元代发明家王祯发明转轮排字盘,大大提高了排字效率。

4.战国时,人们利用天然磁石制成的最早指南工具是司南。

5、北宋时,指南针发明,并开始用于航海。

我国是世界上最早把指南针用于航海的国家。12世纪指南针经阿拉伯传入欧洲。

6.唐朝时,炼丹家发明火药,唐朝末年开始应用于军事。

宋元时期,火器运用已很广泛。13至14世纪,火器传入阿拉伯和欧洲。

7、在中西文化交流中作出重大贡献的是阿拉伯人。

8.我国古代发明的火药的主要成分是硫磺、木炭和硝石。

9.造纸术、印刷术、指南针和火药“四大发明”为人类文明的进步发展作出了什么贡献?(课本P94)答:造纸术有利于文化事业的传播与发展;印刷术对世界文明的发展作出重大贡献;指南针促进了世界航海也的发展;火药和火药武器传播到欧洲,对其资产阶级革命起了一定作用。总之中国“四大发明”问世界文化的进步发展作出了巨大贡献。

10.阅读下列记载北宋船队出使高丽(朝鲜)的材料,回答问题:

洋中不可往,惟观星斗前迈。若晦暝(天气昏暗),则用指浮针以揆南北。———————《宣和奉使高丽图经》

(1).据以上材料说明北宋船队在海洋中是怎样确定航向的?答:天气晴朗时观星斗,天气昏暗时用“指浮针”。(2).材料中所说的“指浮针”是指什么?(答案:指南针)(3)、它的发明产生了怎样的影响?(答案:它的发明被广泛应用于生产和生活,特别促进了航海业的发展,对世界文化的发展作出了卓越贡献。)

第2课 建筑奇观

1.隋朝时,杰出工匠李春设计和主持建造的赵州桥,是世界上现存的最古老的大型石拱桥。

“百尺高虹横水面,一弯新月出云霄。”这是对赵州桥的赞美。

2.隋炀帝时修建的大运河:以洛阳为中心,东起余,北达涿郡。由北向南分为永济渠、通济渠、邗沟、江南河四段。全长2000 多千米,是世界上最长的运河。

3.明朝建立后,统治者为了加强对蒙古族和女真族的防御,重修长城。明长城西起嘉峪关东到鸭绿江,全长6000 多千米。明长城是历代规模最大、防御设施最完善的城防工程。

4.明朝(明成祖)北京城:由宫城、皇城和京城三大部分构成。宫城是明清两朝的皇宫,也是北京城的核心。宫城就又称紫禁城。也就是今天的故宫。

5、故宫是世界上现存最大、最完整的宫殿建筑群,全面反映了我国古代建筑,特别是木结构建筑的杰出成就。

6、明清皇帝登基、颁布重要诏书等重大庆典仪式的地方在太和殿。

7.元朝大运河:元世祖(忽必烈)统一全国后,开凿了从今山东临清到东平的会通河,从通州到大都的通惠河,缩短了江南到大都的距离。元朝大运河的中心是大都(今北京)。

8.京杭大运河作用:沟通了海河、黄河、淮河、长江和钱塘江五大流域,加强了南北的交流,促进了经济和文化的发展。

9.有人说隋炀帝开凿大运河“罪在当代(当时),功在千秋”。你认为这样评价正确吗?为什么?(课本P101)(答:“罪在当时”是因为开凿大运河给当时的人们增加了沉重的负担;“功在千秋”是因为大运河沟通了海河、黄河、淮河、长江和钱塘江五大流域,加强了南北的交流,促进了经济和文化的发展,造福后世。

第3课 科技巨著与史学巨著

1、李时珍遍著的《本草纲目》被西方誉为“中药宝库”“东方医学巨典”。(课本P102—103)

2、“鉴于往事,有资于治道——宋神宗”对《资治通鉴》的评价。此书主要围绕国家兴衰和百姓生息的主题展开,其写作目的是“以史为鉴”,

第4课 唐诗与宋词

1.唐诗是我国诗歌发展的颠峰。边塞诗人有岑参、高适等;田园诗人有王维、孟浩然等。

2.李白和杜甫不同的诗篇风格主要是因为他们所处的社会环境(时代)不同。

3、对宋词的发展贡献最大是苏轼。

第5课 明清小说

1.小说在明代繁荣起来原因:是为适应商品经济发展后壮大的市民阶层的需要。

明代“三大奇书”指:《三国演义》、《水浒传》、《西游记》

2.《三国演义》是罗贯中在史书《三国志》和民间传说的基础写成的长篇历史小说。主要内容:是描绘三国时期的政治和军事斗争,寄托了作者渴望国家从分裂走向统一理想。

3.《水浒传》是施耐庵以北宋末年宋江起义为题材写成的长篇英雄传奇小说。

4.《西游记》是吴承恩根据民间广为流传的神话故事创作的浪漫主义长篇神话小说。刻画了勇敢反抗天庭玉帝,妖魔鬼怪的神通广大的孙悟空形象,表达了中国人民勇敢、坚韧地摧毁一切邪恶势力、征婚服大自然的愿望和决心。

5.我国最优秀的古典小说是:《红楼梦》,作者是曹雪芹。全书以贾府的盛衰为主线,以贾宝玉和林黛玉的爱情为核心。揭示了封建社会必然走向崩溃的历史命运。小说以其丰富的文化内涵成为中国封建社会的百科全书。

6、阅读材料,回答问题::苏轼在《东坡志林》中转引他人的话说:街巷中,人们听三国故事,听到刘备败了,大家就不断地皱眉头,有的还流出眼泪。

(1)民间流传的三国故事具有一种什么倾向?(民间尊敬刘备)(2)这对《三国演义》的创作有何影响?(作者在创作中会着重赞扬刘备而贬低曹操)

第6课 石窟艺术宝库

1.世界上现存最大的石窟艺术宝库是是莫高窟,又称千佛洞,位于甘肃敦煌东南鸣沙山的断崖上。至今保留着约500个洞窟,其中大部分是唐朝时开凿的。

2、世界上最大的石刻弥勒佛坐像是四川乐山大。

3、我国晚期石窟艺术的代表是重庆大足石刻,把中国石窟艺术推向一个新的高峰。

4.山西大同的云冈石窟,是北魏中后期时开始建造的,雕刻艺术独特,继承了秦汉以来的艺术还融汇了南亚一带的雕刻风格。

5、河南洛阳的龙门石窟,是北魏迁都洛阳时开始建造的,现存的大部分是唐朝时开凿的。利用岩面雕刻的摩崖造像水平高。

第7课 书法与绘画

2.(1)人物画在唐代进入黄金时期,著名画家有唐朝的阎立本,代表作《步辇图》、《历代帝王;

吴道子(被誉为“画圣”)代表作《送子天王图》他的画有“吴带当风”特点。

(2)山水画在宋元时期达到高峰;北宋有“残山剩水”;元代有水墨山水画。

(3)风俗画以北宋张择端的《清明上河图》为代表,描绘都城东京汴河两岸人们生活;

(4)花鸟画在明代变得充实、成熟完美。

徐渭的大写意花鸟画把中国传统绘画推到直逼近代的新阶段。

同课章节目录

- 第六学习主题 繁荣与开放的社会

- 第1课 从“开皇之治”到“贞观之治”

- 第2课 走向全盛的唐朝

- 第3课 科举制度的创立和发展

- 第4课 唐朝的民族关系

- 第5课 唐朝的对外文化交流

- 主题活动四 历史遗址考察

- 第七学习主题 民族关系的发展与经济重心的南移

- 第6课 辽、宋、西夏、金的并立

- 第7课 南方经济的发展

- 第8课 宋代的社会生活

- 第9课 成吉思汗与忽必烈

- 第八学习主题 统一的多民族国家的巩固和发展

- 第10课 明清专制集权的加强

- 第11课 明朝的对外经济文化交流

- 第12课 明清时期的反侵略斗争

- 第13课 清朝对边疆地区的治理

- 第14课 封建帝国的危机

- 主题活动五 演讲会

- 第九学习主题 中国古代文化(下)

- 第15课 印刷术、指南针与火药

- 第16课 建筑奇观

- 第17课 科技巨著与史学巨著

- 第18课 唐诗与宋词

- 第19课 明清小说

- 第20课 石窟艺术宝库

- 第21课 书法与绘画

- 主题活动六 走近印刷术

- 主题活动七 中国古代文学艺术欣赏会