第二单元 《社会主义制度的建立与社会主义建设的探索》单元测试题(解析版)

文档属性

| 名称 | 第二单元 《社会主义制度的建立与社会主义建设的探索》单元测试题(解析版) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 236.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2019-03-09 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

第二单元 《社会主义制度的建立与社会主义建设的探索》单元测试题

一、选择题(每小题只有一个正确答案)

1.在探索建设社会主义道路中模范人物被誉为“铁人”的大庆石油工人是( )

A.钱三强 B.邓稼先 C.王进喜 D.孔繁森

2.2.社会主义制度在我国建立的标志是( )

A.中华人民共和国宣告成立 B.过渡时期的总路线公布之后

C.社会主义三大改造基本完成 D.第一个五年计划的编制

3.社会主义建设的总路线忽视了( )

A.人民的愿望 B.客观经济规律 C.人民的积极性 D.党的领导

4.毛泽东说:“现在我们能造什么?能造桌子椅子,能造茶碗茶壶……但是,一辆汽车、一架飞机、一辆坦克、一辆拖拉机都不能造。”这种局面的改变始于( )

A.土地改革基本完成 B.“一五”计划成功实施

C.三大改造基本完成 D.抗美援朝战争胜利结束

5.“一化三改造”是人们对过渡时期总路线基本内容的概括。这里的“一化”是( )

A.工业化 B.军事化 C.现代化 D.集体化

6.1956年底,三大改造的完成,标志着我国建立起社会主义制度。三大改造的实质是( )

A.消灭了个体农民 B.消灭了资本主义

C.建立起生产资料社会主义公有制 D.消灭了剥削制度

7.下列各项中,与“大跃进”和人民公社运动无关的是( )。

A.对社会主义建设缺少经验 B.忽视了客观的经济规律

C.急于求成 D.实事求是

8.“文化大革命”期间,许多领导干部、专家学者和民主人士被诬陷为“走资本主义当权派”,“反动学术权威”等,遭到批斗迫害。该现象充分反映了( )

A.民主与法制遭到严重的践踏 B.没有制定法律

C.“走资派”企图夺取政权 D.党中央出现了修正主义

9.我国在探索建设社会主义道路的过程中涌现出大批先进人物,这些人物有( )

①王进喜 ②邱少云 ③雷锋 ④焦裕禄 ⑤黄继光

A.①②③④ B.②③④ C.①③④ D.②④⑤

10.1954年制定的《中华人民共和国宪法》公布前,曾有1.5亿人民参加讨论,提出了118万条修改和补充意见,充分说明( )

A.它是新中国第一部社会主义类型的宪法 B.它体现了人民的意志

C.它体现了人民民主原则和社会主义原则 D.它是我国建设社会主义的保证

11.20世纪60年代,面对严重自然灾害,以强烈的责任心鞠躬尽瘁,全心全意为兰考人民服务的是( )

A.邓嫁先 B.王进喜 C.焦裕禄 D.雷锋

12.梁漱溟先生是近现代著名的人士,也是广雅曾经的校长。据史料记载:1953年9月,在全国政协常委扩大会上讨论过渡时期总路线期间,他在发言中提出,建国的计划必须方方面面相配合,不能忽略了中国人口大多数的农民并引用有的人的话,说“现在工人生活在九天,农民生活在九地”。由此引起民毛泽东的不满。在一次指名批评是反对总路线,是要求照顾农民,对农民施“小仁政”,而不施发展的“大仁政”。请问,从材料中可以看出以毛泽东所指的“大仁政”指的是什么政策( )

A.优先发展农业 B.优先发展交通运输业

C.优先发展重工业 D.“农轻重”三业均衡发展

13.在新中国建设的历程中,总有一些地方站在时代的潮头,见证了中国的发展。引领经济建设的潮流。下列这些地方按照它们曾经站在时代潮头的时间顺序排列正确的是( )

①大庆 ②深圳 ③长春 ④凤阳小岗村

A.①③④② B.③①④② C.①③②④ D.③①②④

14.下图是一套纪念邮票照片,上面写着人民代表大会成立五十周年。请问这套邮票是哪一年发行的( )

/

A.1982年 B.1999年 C.2004年 D.2006年

15.“从一九七四年到一九七六年,由于‘四人帮’的干扰破坏,全国大约损失工业总产值一千亿元,钢产量两千八百万吨,财政收入四百亿元……”。这则材料反映出文化大革命的一个严重后果是( )

A.民主法制遭到践踏 B.国民经济遭受巨大损失

C.经济结构极不合理 D.科学文化教育事业遭到摧残

16.建国以来,我国各项工作的开展基本是围绕“经济建设”这个中心进行的,但是下列哪一个时期却背离了这个中心( )

A.土地改革时期 B.三大改造时期

C.文化大革命时期 D.大跃进运动时期

17.1962年1月27日,刘少奇在《扩大的中央工作会议上的讲话》中说:“过去我们经常把缺点、错误和成绩比之于一个指头和九个指头的关系……我到湖南的一个地方,农民说是‘三分天灾,七分人祸’。”“七分人祸”是指( )

A.农业合作化运动 B.土地改革运动

C.“文化大革命” D.“大跃进”和人民公社化运动

18.2016年,是我国第十三个五年计划的开局年。建国以来,我国开展以“五年”为周期的国民经济建设计划是借鉴下列哪个国家的经验( )

A.苏联 B.法国 C.英国 D.美国

19.“车轮飞转东西南北追风去,钢水奔腾春夏秋冬入眼来。”这幅春联描述了我国“一五”计划期间的两项建设成就。这两项成就是( )

①长春第一汽车制造厂建成投产

②鞍山钢铁公司大型轧钢厂建成投产

③沈阳第一机床厂建成投产

④宝成铁路建成通车。

A.①② B.②③ C.③④ D.②④

20.如图主题与下列口号精神相近的是( )

/

A.人有多大胆,地有多大产 B.自愿又互利,发展合作社

C.公共食堂好吃饭不花钱 D.联产承包制,走上富裕路

21.1958年,中共中央提出“工业以钢为纲”,号召一切部门都要为钢铁生产“停车让路”,支援大炼钢铁。为了炼钢,人们砸铁锅,收废铁,甚至拆下钢窗铁门作原料。这一现象反映的是( )

A.三大改造的基本完成 B.第一个五年计划的实施

C.“大跃进”运动的开展 D.人民公社化运动的进行

22.20世纪30年代以来“生铁、煤炭、钢、石油总是优先于饮食、住房、医院、学校和服务行业。“…工业化加上类似封建的管理所付出的代价是灾难性的,……对人的漠不关心到了无以复加的地步”,材料中的观点认为在“斯大林模式”下( )

A.高度集中的管理体制不利于生产发展 B.轻工业优先于重工业发展

C.单一的公有制体制阻碍了生产发展 D.工业化加速的同时忽视了改善民生

23.在某次全国政协会议上,一位政协代表向毛泽东发言:“ 后,很多老字号的质量明显下滑,除了东来顺的羊肉,常常被群众议论的还有全聚德的烤鸭,这家烤鸭店的烤鸭变得‘烤不脆,咬不动,不好吃了’……”横线处的内容应是( )

A.公私合营 B.土地改革 C.阶级斗争 D.大炼钢铁

24.1920年苏俄农民流传这样的说法:“土地属于我们,面包却属于你们;水属于我们,鱼却属于你们;森林属于我们,木材却属于你们。”上述说法反映的是 ( )

A.新经济政策 B.战后苏联的政治经济体制

C.苏联“一五计划” D.战时共产主义政策

25.下列各项,与我国发动“大跃进”和人民公社化运动的原因无关的是( )

A.对社会主义建设缺乏经验 B.对国情认识不清

C.急于求成,忽视经济规律 D.苏联撕毁合同

二、简答题

26.“左”的错误在全国各地严重泛滥开来,其主要标志是什么?

27.我国社会主义基本制度确立和进入社会主义初级阶段的标志是什么?

28.学习了《中国历史》第四册,你最敬佩的历史人物有那些?你敬佩的理由是什么?

29.阅读下列材料:

大会着重指出:“当前党和人民的主要任务是集中主要力量发展社会生产力,把我国尽快地由落后的农业国变为先进的工业国,以满足人民日益增长的物质和文化的需要。”

请回答:

(1)这是哪次会议的内容?是哪一年召开的?

(2)这次会议是如何看待当时中国社会的主要矛盾的?

(3)你能说出这次会议的意义吗?

(4)结合所学知识分析这次会议精神为什么没有在实践中得到贯彻执行?

三、综合题

30.某校历史兴趣小组在探究新中国发展历程时,搜集到以下材料。请你参与这次探究活动,完成下列问题。

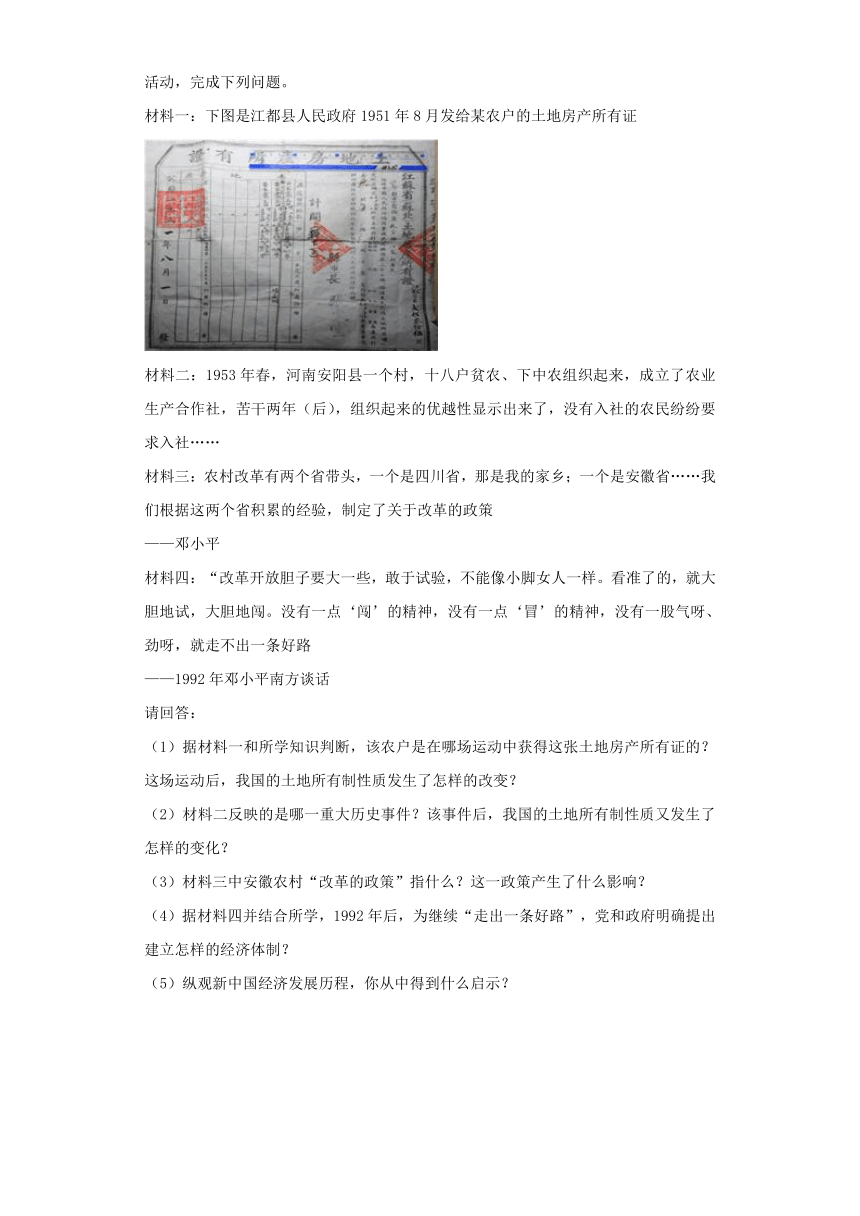

材料一:下图是江都县人民政府1951年8月发给某农户的土地房产所有证

/

材料二:1953年春,河南安阳县一个村,十八户贫农、下中农组织起来,成立了农业生产合作社,苦干两年(后),组织起来的优越性显示出来了,没有入社的农民纷纷要求入社……

材料三:农村改革有两个省带头,一个是四川省,那是我的家乡;一个是安徽省……我们根据这两个省积累的经验,制定了关于改革的政策

——邓小平

材料四:“改革开放胆子要大一些,敢于试验,不能像小脚女人一样。看准了的,就大胆地试,大胆地闯。没有一点‘闯’的精神,没有一点‘冒’的精神,没有一股气呀、劲呀,就走不出一条好路

——1992年邓小平南方谈话

请回答:

(1)据材料一和所学知识判断,该农户是在哪场运动中获得这张土地房产所有证的?这场运动后,我国的土地所有制性质发生了怎样的改变?

(2)材料二反映的是哪一重大历史事件?该事件后,我国的土地所有制性质又发生了怎样的变化?

(3)材料三中安徽农村“改革的政策”指什么?这一政策产生了什么影响?

(4)据材料四并结合所学,1992年后,为继续“走出一条好路”,党和政府明确提出建立怎样的经济体制?

(5)纵观新中国经济发展历程,你从中得到什么启示?

参考答案

1.C

【解析】依据所学知识可知,1960年4月,王进喜带领的钻井队打出了大庆油田的第一口油井,以吃大苦、耐大劳、公而忘私、忘我拼搏的劳动赢得了人们的赞誉,人们称他是“铁人”。以王进喜为代表的工人阶级的艰苦创业精神,也被誉为“铁人”精神,C项符合题意;A项是“两弹一星”元勋;B项被誉为“两弹元勋”;D项被誉为“领导干部的楷模”“新时期的焦裕禄”等;由此分析ABD三项不符合题意。故选C。

2.C

【解析】试题分析: 本题主要考查社会主义制度在我国建立的标志。社会主义制度在我国建立的标志是1956年我国实现对农业、手工业和资本主义工商业的社会主义改造的基本完成,因为,从此我国实现了把生产资料私有制转变为社会主义私有制的任务,初步建立起社会主义基本制度。故答案选C。

考点:人教新课标八年级下册?对社会主义道路的探索?三大改造

3.B

【解析】结合所学知识可知,1958年5月中共八大二次会议通过的社会主义建设总路线就是:“鼓足干劲,力争上游,多快好省地建设社会主义”。这条总路线是中国共产党探索中国式的建设道路的一次尝试。其正确的一面,是反映了广大人民群众的迫切要求改变经济文化落后状况的普遍愿望。但是,这条总路线的核心内容,忽视了客观的经济发展规律。因此只有选项B符合题意,故选B。

4.B

【解析】结合所学知识可知,1953年,我国为了改变工业落后的面貌。决定实行一五计划,重点发展重工业,1957年,一五计划超额完成,改变了工业落后的局面,所以答案选B。

5.A

【解析】结合所学知识可知,中国共产党在1953年提出了过渡时期的总路线,是以“一化三改造”为核心内容的总路线,包括两个方面的内容:中共中央提出要在一个相当长的时间内,一是逐步实现社会主义工业化,这是总路线的主体;二是逐步实现对农业、手工业和资本主义工商业的社会主义改造,这是总路线的两翼。这两个方面互相联系,互相促进,互相制约,体现了发展生产力和改革生产关系的有机统一,是一条社会主义建设和社会主义改造同时并举的路线。故“一化”是实现社会主义工业化,故A符合题意;军事化、现代化、集体化与“一化三改造”无关。故BCD不符合题意。故选A。

6.C

【解析】结合所学知识可知,1953年开始,我国进行的社会主义的三大改造,就是对农业、手工业、资本主义工商业的生产资料私有制转变为生产资料公有制,到1956年底三大改造的完成,标志着我国社会主义公有制经济占主导地位,标志着社会主义制度在我国基本建立起来。因此三大改造的实质是将生产资料私有制改造为社会主义公有制。所以只有选项C符合题意,故选C。

7.D

【解析】结合所学知识可知,由于对社会主义建设缺少经验,又急于求成,忽视了客观的经济规律,党和政府错误的发动了“大跃进”和人民公社运动,使国民经济出现严重困难。因此,ABC都属于发动“大跃进”和人民公社运动的原因,故ABC不符合题意;实事求是与“大跃进”和人民公社运动无关,故D符合题意。故选D。

8.A

【解析】结合所学知识可知,文化大革命期间,许多领导干部、专家学者和民主人士被诬陷为“走资本主义当权派”,“反动学术权威”等,遭到批斗迫害。这是民主与法制遭到严重的践踏的表现。故A符合题意;B说法明显错误;CD和题文材料无关,不符合题意。故选A。

9.C

【解析】

【详解】

依据课本所学,中共八大后我国进入探索建设社会主义道路的良好开端。社会主义建设虽然发生严重失误,但仍然取得显著成就。广大人民和干部中涌现出大批先进人物,像大庆油田工人王进喜、两弹元勋邓稼先、县委书记焦裕禄等。他们为社会主义建设事业作出了卓越贡献,成为全国人民的楷模。①③④正确,C项符合题意;抗美援朝战场中国人民志愿军与敌人战斗中,涌现出无数可歌可泣的英雄人物,黄继光和邱少云就是他们的代表。②⑤错误,ABD三项不合题意,故选择C。

【点睛】

“探索建设社会主义道路的过程中”是解题的关键。1956年中国共产党第八次全国代表大在北京召开,是探索建设社会主义道路的良好开端,此后我国进入十年探索建设社会主义道路时期,这期间涌现出大批先进人物,像大庆油田工人王进喜、两弹元勋邓稼先、县委书记焦裕禄等。黄继光和邱少云出现在1950——1953年抗美援朝时期。

10.B

【解析】根据所学知识可知,1954年9月第一届全国人民代表大会在北京召开,大会制定了《中华人民共和国宪法》,这是我国第一部社会主义类型的宪法,也是我国有史以来真正反映人民利益的宪法。题干材料“有1.5亿人民参加讨论,提出118万条修改和补充意见” 充分说明人民共和国宪法》体现了人民的意志,故选B。

点睛:解答本题的关键要熟悉《中华人民共和国宪法》,1954年第一届全国人民代表大会制定了《中华人民共和国宪法》,这是我国第一部社会主义类型的宪法,也是我国有史以来真正反映人民利益的宪法。

11.C

【解析】结合所学知识可知,焦裕禄1962年被调到河南省兰考县担任县委书记,同全县干部和群众一起,面对严重自然灾害进行顽强斗争,努力改变兰考面貌,被誉为“党的好干部”、“人民的好公仆”,选项C符合题意;而选项A邓嫁先被誉为两弹元勋;选项B王进喜是石油工人;选项D雷锋是学习的榜样,不符合题意。因此只有选项C符合题意,故选C。

12.C

【解析】结合所学知识可知,为了有计划地进行社会主义建设,制定了过渡时期总路线,就是要在一个相当长的时期内,逐步实现国家的社会主义工业化,并逐步实现国家对农业、对手工业和对资本主义工商业的社会主义改造。梁漱溟先生引用的话“现在工人生活在九天,农民生活在九地”指的是在工业化过程中,优先发展重工业,让农业为工业发展提供资金,农民负担沉重;所以毛泽东说他是“小仁政”,而“大仁政”是指优先发展重工业的政策;因此只有选项C符合题意,故选C。

13.B

【解析】

依据课本所学,1956—1966年探索建设社会主义时期我国建成了大庆油田;1980年深圳经济特区建立,是改革开放以来建立的首批对外开放经济特区;1953—1957年一五计划时期长春是在东北地区建立工业的重要代表区域;1978年十一届三中全会以后,凤阳小岗村率先实行家庭联产承包责任制,农村经济体制改革的开始。按此顺序排列③①④②正确,B项符合题意。由此可知ACD三项不合题意,故选择B。

14.C

【解析】依据题干“人民代表大会成立五十周年”可知,这套邮票是2004年发行的。结合课本所所学,1954年9月召开第一届全国人民代表大会,形成了人民代表大会制度。人民代表大会制度是我国的根本政治制度,为社会主义民主建设奠定了基础。“人民代表大会成立五十周年”即2004年。C项符合题意。由此可知ABD三项不合题意,故选择C。

15.B

【解析】

试题分析:本题考查的是文化大革命的相关知识,文化大革命是党在探索建设社会主义道路过程中的一次严重失误,对全国的经济、民主、法制、文化都造成极大破坏,题干材料反映的是文化大革命使国民经济遭受巨大损失。ACD三项在题干材料中不能体现,都不符合这一题意,故被排除。B符合题意,故选B。

【考点定位】人教版八年级下·社会主义道路的探索·“文化大革命”的十年

16.C

【解析】

试题分析:本题考察学生对文化大革命的认识,根据所学知识,文化大革命是一场领导者错误发动被反革命集团利用,给党和国家带来沉重灾难的内乱,是以阶级斗争为纲发展的恶果,文革中,造反派冲击政府机关,成立了革命委员会,使国家政权遭到了严重削弱,民主与法制遭到了践踏,文革中,大批工人,农民离开岗位闹革命严重阻碍了国家经济的发展,文革影响了全民族文化素质的提高和现代化事业的发展,A项是建国后举行的土地改革运动,B是社会主义革命时期,D是片面夸大了人的主观能动性,追求经济建设的高指标,高速度的运动,本题选C。

考点:文革的影响

点评:本题难度适中,考察学生对历史问题的识记和分析理解能力,文革是一场内乱,不是任何形式的革命,文革带给我们的教训是深刻的,它告诫我们,在建立社会主义制度以后,必须坚定不移地把工作重点转移到经济建设上来,必须坚持党的民主集中制,反对任何形式的个人崇拜,须进一步建全社会主义民主和社会主义法制。

17.D

【解析】

依据已学知识可知,1958年中共发动“大跃进”和人民公社化运动是由于社会主义建设缺乏经验,对国情没有认识清楚,急于求成,违背了客观经济规律,导致了国民经济严重下滑。这种状况持续到1961年,故D符合题意;农业合作化运动发生在1953——1956年;土地改革运动发生在1950——1952年底;文化大革命运动发生在1966——1976年。因此ABC不符合题意。故选D。

18.A

【解析】

试题分析: 本题考查中国一五计划的相关史实。根据课本所学,苏联斯大林社会主义建设过程中,实行了两个五年计划,重点发展重工业,使苏联由传统的农业国变为强盛的工业国,国防力量大大加强。我国社会建设的探索经验是借鉴的苏联。实行了一五计划重点发展重工业。初步建立了我国的工业化体系。选择A。

考点:人教版新课标八年级历史下册·社会主义道路的探索·工业化的起步。

19.A

【解析】依据所学知识可知,“车轮飞转东西南北追风去”反映的是一五计划期间(1956年)中国第一个生产载重汽车的工厂——长春第一汽车制造厂生产出第一辆汽车;“钢水奔腾春夏秋冬入眼来。”反映的是一五计划期间(1953年底),鞍山钢铁公司大型轧钢厂等三大工程建成投产。因此题干中这幅春联描述的这两项成就是①②项,故选A。

20.A

【解析】根据题干图片“猪羊肥大赛黄牛”的信息,结合所学可知,1958年,建设社会主义总路线提出后,我国开展了大跃进运动,浮夸风盛行,图片“猪羊肥大赛黄牛”正是浮夸风的体现,与这一口号相似的还有“人有多大胆,地有多大产”,这也是浮夸风的体现,A项符合题意;“自愿又互利,发展合作社”是三代改造时期的口号,B项不符合题意;“公共食堂好吃饭不花钱”是人民公社化运动,是“共产风”的体现,C项不符合题意;“联产承包制,走上富裕路”是家庭联产承包责任制的体现,D项不符合题意;故选A。

21.C

【解析】

根据题干中的关键信息“1958年”“大炼钢铁”结合所学知识可知,1958年中共中央发动的大跃进表现在工业上首先是要求钢产量指标翻一番,还提出赶超英国的口号,为达到这一目标,在全国范围掀起以大炼钢铁为中心的大跃进运动。许多工厂,农村学校机关,建起小高炉炼铁、炼钢,为了炼钢,人们砸铁锅,收废铁,甚至拆下钢窗铁门做原料。因此题干材料中这一现象反映的是“大跃进”运动的开展。故选C。

22.D

【解析】

【详解】

依据题干“20世纪30年代以来‘生铁、煤炭、钢、石油总是优先于饮食、住房、医院、学校和服务行业’‘…工业化加上类似封建的管理所付出的代价是灾难性的,……对人的漠不关心到了无以复加的地步’”, 结合所学知识可知,材料中的观点认为在“斯大林模式”下工业化加速的同时忽视了改善民生。在斯大林模式下,片面发展重工业,强调产值和产量,造成了产品品种少,质量差,国家从农民手中拿走的东西太多,严重地损害了广大农民的利益,农民没有生产积极性,农业产量长期停滞不前。故正确答案为D。ABC的观点在题干材料中不能体现,与题意不符,故选D。

23.A

【解析】依据所学知识可知,公私合营以后,很多的老字号有私有制转变为公有制,转变速度过快、过急,出现了材料中的一系列问题。故选A。

24.D

【解析】

试题解析:读题干找出关键词1920年,然后分析各选项新经济政策1921年,战后苏联的政治经济体制形成于1936年,苏联“一五计划”从1928-1933年,战时共产主义政策从1918-1920年。

考点:战时共产主义政策

点评:本题考查的基础知识的准确掌握以及审题、分析理解问题的能力,重点在于时间的掌握。

25.D

【解析】本题是否定式选择题。由于中国刚刚从革命战争阶段转向社会主义建设,党和人民对我国社会主义所处的发展阶段认识不足,对如何建设社会主义缺少经验,又急于求成,忽视了客观的经济规律。1958年,党中央发动了“大跃进”和人民公社化运动。苏联单方面撕毁合同是在1958年之后,D项符合题意;ACD三项“大跃进”和人民公社化运动有关,不合题意。由此分析ABC三项符合题意,故选择D。

26.①高指标②瞎指挥③浮夸风④“共产”风

【解析】结合所学知识可知,“左”的错误在全国各地严重泛滥开来,其主要标志是高指标、瞎指挥、浮夸风和“共产”风,国家和人民面临严重的经济困难。

点睛:抓住题眼“‘左’的错误在全国各地严重泛滥开来的主要标志”,是解题的关键;1958年5月八大二次会议后,党中央错误地发动了“大跃进”和人民公社化运动,使得“左”的错误在全国各地严重泛滥起来,主要标志是高指标、瞎指挥、浮夸风和“共产”风,国家和人民面临严重的经济困难。

27.三大改造的完成。

【解析】依据所学知识可知,1956年对农业、手工业和资本主义工商业的三大改造的完成,使生产资料私有制转变为社会主义公有制,标志着社会主义制度在我国的确立,我国进入了社会主义初级阶段。

28.略

【解析】解答本题要注意从《中国历史》第四册中列举历史人物,并且说出敬佩的理由。比如:我敬佩的人物有:焦裕禄、雷锋、王进喜、邓稼先、袁隆平、邓小平。敬佩理由:袁隆平培育成功籼型杂交水稻,亩产量大幅度提高,给世界人民带来了福音,他也被广泛誉为“杂交水稻之父”。

29.(1)中共八大;1956年。

(2)国内的主要矛盾,是人民对于建立先进工业国的要求同落后的农业国现实之间的矛盾;是人民对于经济文化迅速发展的需要同当前经济文化不能满足人民需要的状况之间的矛盾。

(3)这是探索社会主义道路的良好开端(或为党的建设和社会主义建设指明了方向)。

(4)对国情分析不够;缺乏建设经验;对社会主义建设急于求成;忽视客观的经济规律。

【解析】试题分析:本题为简答题,考查学生运用所学知识,解决实际问题的能力。试题分设四个小问进行考查。

(1)此题主要考查中共八大的相关知识内容。依据已学知识可知,1956年的中共八大上,分析了我国形势的变化,指出在社会主义制度已经建立的情况下,国内的主要矛盾是人民对于建立先进的工业国的要求,同落后的农业国的现实之间的矛盾;是人民对于经济文化迅速发展的需要,同当前经济文化不能满足人民需要的状况之间的矛盾。

(2)此题主要考查中共八大的相关知识内容。结合第(1)小题的分析可知,会议认为当前国内的主要矛盾是人民对于建立先进工业国的要求同落后的农业国现实之间的矛盾;是人民对于经济文化迅速发展的需要同当前经济文化不能满足人民需要的状况之间的矛盾。

(3)此题主要考查中共八大的相关知识内容。依据已学知识可知,中共八大的路线是正确的,提出许多方针和设想富有创造性,是对我国自己建设社会主义道路一次成功探索。

(4)此题主要考查中共八大的相关知识内容。联系已学知识可知,中共八大后,由于缺少经验,又急于求成,忽视了客观经济规律,对我国所处的发展阶段认识不足,党中央错误地发动了“大跃进”和人民公社化运动,给我国经济建设带来了严重破坏,故没有得到贯彻执行。

考点:人教新课标八年级历史下册·社会主义道路的探索·探索建设社会主义的道路

30.(1)土地改革

由地主阶级的土地所有制改变为农民的土地所有制。

(2)对农业的社会主义改造(农业合作化)

使土地私有制转变为土地公有制。

(3)家庭联产承包责任制。调动了农民生产积极性;农业生产得到大发展;农村开始富裕起来

(4)建立社会主义市场经济体制。

(5)政策的制定应实事求是,符合国情,符合人民利益;生产关系的调整应适应生产力发展;要遵循经济发展的客观规律。

【解析】(1)根据材料中的时间“1951年8月”可知,这是在土地改革时期,农民获得了土地房产所有证;依据所学知识可知,土地改革后我国的土地由地主阶级的土地所有制改变为农民的土地所有制。

(2)根据材料中的内容“1953年春,河南安阳县一个村,十八户贫农、下中农组织起来,成立了农业生产合作社”结合所学知识可知,这是三大改造时期我国对农业的社会主义改造;三大改造完成后使我国的土地私有制转变为土地公有制。

(3)依据所学知识可知,材料三中安徽农村“改革的政策”指实行家庭联产承包责任制;家庭联产承包责任制的实行调动了农民生产积极性,农业生产得到大发展,农村开始富裕起来。

(4)依据所学知识可知,1992年后,为继续“走出一条好路”,党和政府明确提出建立社会主义市场经济体制的政策。

(5)本题属于开放性试题,言之有理即可。如:政策的制定应实事求是,要符合本国国情,符合人民的利益;生产关系的调整应适应生产力发展规律;要遵循经济发展的客观规律等等。

点睛:解答本题的关键是掌握我国建国后在农村对生产关系进行的调整的政策。1950年到1952年底进行的是土地改革,有词可以回答第一问;1953年到1956年实行了对农业、手工业、资本主义工商业的社会主义改造,由此解答第二问;1978年三大改造后在农村实行了家庭联产承包责任制,由此回答第三问。1992年十四大上提出建立社会主义市场经济体制,由此回答底四问。根据材料中政策的调整总结归纳认识启示即可。

一、选择题(每小题只有一个正确答案)

1.在探索建设社会主义道路中模范人物被誉为“铁人”的大庆石油工人是( )

A.钱三强 B.邓稼先 C.王进喜 D.孔繁森

2.2.社会主义制度在我国建立的标志是( )

A.中华人民共和国宣告成立 B.过渡时期的总路线公布之后

C.社会主义三大改造基本完成 D.第一个五年计划的编制

3.社会主义建设的总路线忽视了( )

A.人民的愿望 B.客观经济规律 C.人民的积极性 D.党的领导

4.毛泽东说:“现在我们能造什么?能造桌子椅子,能造茶碗茶壶……但是,一辆汽车、一架飞机、一辆坦克、一辆拖拉机都不能造。”这种局面的改变始于( )

A.土地改革基本完成 B.“一五”计划成功实施

C.三大改造基本完成 D.抗美援朝战争胜利结束

5.“一化三改造”是人们对过渡时期总路线基本内容的概括。这里的“一化”是( )

A.工业化 B.军事化 C.现代化 D.集体化

6.1956年底,三大改造的完成,标志着我国建立起社会主义制度。三大改造的实质是( )

A.消灭了个体农民 B.消灭了资本主义

C.建立起生产资料社会主义公有制 D.消灭了剥削制度

7.下列各项中,与“大跃进”和人民公社运动无关的是( )。

A.对社会主义建设缺少经验 B.忽视了客观的经济规律

C.急于求成 D.实事求是

8.“文化大革命”期间,许多领导干部、专家学者和民主人士被诬陷为“走资本主义当权派”,“反动学术权威”等,遭到批斗迫害。该现象充分反映了( )

A.民主与法制遭到严重的践踏 B.没有制定法律

C.“走资派”企图夺取政权 D.党中央出现了修正主义

9.我国在探索建设社会主义道路的过程中涌现出大批先进人物,这些人物有( )

①王进喜 ②邱少云 ③雷锋 ④焦裕禄 ⑤黄继光

A.①②③④ B.②③④ C.①③④ D.②④⑤

10.1954年制定的《中华人民共和国宪法》公布前,曾有1.5亿人民参加讨论,提出了118万条修改和补充意见,充分说明( )

A.它是新中国第一部社会主义类型的宪法 B.它体现了人民的意志

C.它体现了人民民主原则和社会主义原则 D.它是我国建设社会主义的保证

11.20世纪60年代,面对严重自然灾害,以强烈的责任心鞠躬尽瘁,全心全意为兰考人民服务的是( )

A.邓嫁先 B.王进喜 C.焦裕禄 D.雷锋

12.梁漱溟先生是近现代著名的人士,也是广雅曾经的校长。据史料记载:1953年9月,在全国政协常委扩大会上讨论过渡时期总路线期间,他在发言中提出,建国的计划必须方方面面相配合,不能忽略了中国人口大多数的农民并引用有的人的话,说“现在工人生活在九天,农民生活在九地”。由此引起民毛泽东的不满。在一次指名批评是反对总路线,是要求照顾农民,对农民施“小仁政”,而不施发展的“大仁政”。请问,从材料中可以看出以毛泽东所指的“大仁政”指的是什么政策( )

A.优先发展农业 B.优先发展交通运输业

C.优先发展重工业 D.“农轻重”三业均衡发展

13.在新中国建设的历程中,总有一些地方站在时代的潮头,见证了中国的发展。引领经济建设的潮流。下列这些地方按照它们曾经站在时代潮头的时间顺序排列正确的是( )

①大庆 ②深圳 ③长春 ④凤阳小岗村

A.①③④② B.③①④② C.①③②④ D.③①②④

14.下图是一套纪念邮票照片,上面写着人民代表大会成立五十周年。请问这套邮票是哪一年发行的( )

/

A.1982年 B.1999年 C.2004年 D.2006年

15.“从一九七四年到一九七六年,由于‘四人帮’的干扰破坏,全国大约损失工业总产值一千亿元,钢产量两千八百万吨,财政收入四百亿元……”。这则材料反映出文化大革命的一个严重后果是( )

A.民主法制遭到践踏 B.国民经济遭受巨大损失

C.经济结构极不合理 D.科学文化教育事业遭到摧残

16.建国以来,我国各项工作的开展基本是围绕“经济建设”这个中心进行的,但是下列哪一个时期却背离了这个中心( )

A.土地改革时期 B.三大改造时期

C.文化大革命时期 D.大跃进运动时期

17.1962年1月27日,刘少奇在《扩大的中央工作会议上的讲话》中说:“过去我们经常把缺点、错误和成绩比之于一个指头和九个指头的关系……我到湖南的一个地方,农民说是‘三分天灾,七分人祸’。”“七分人祸”是指( )

A.农业合作化运动 B.土地改革运动

C.“文化大革命” D.“大跃进”和人民公社化运动

18.2016年,是我国第十三个五年计划的开局年。建国以来,我国开展以“五年”为周期的国民经济建设计划是借鉴下列哪个国家的经验( )

A.苏联 B.法国 C.英国 D.美国

19.“车轮飞转东西南北追风去,钢水奔腾春夏秋冬入眼来。”这幅春联描述了我国“一五”计划期间的两项建设成就。这两项成就是( )

①长春第一汽车制造厂建成投产

②鞍山钢铁公司大型轧钢厂建成投产

③沈阳第一机床厂建成投产

④宝成铁路建成通车。

A.①② B.②③ C.③④ D.②④

20.如图主题与下列口号精神相近的是( )

/

A.人有多大胆,地有多大产 B.自愿又互利,发展合作社

C.公共食堂好吃饭不花钱 D.联产承包制,走上富裕路

21.1958年,中共中央提出“工业以钢为纲”,号召一切部门都要为钢铁生产“停车让路”,支援大炼钢铁。为了炼钢,人们砸铁锅,收废铁,甚至拆下钢窗铁门作原料。这一现象反映的是( )

A.三大改造的基本完成 B.第一个五年计划的实施

C.“大跃进”运动的开展 D.人民公社化运动的进行

22.20世纪30年代以来“生铁、煤炭、钢、石油总是优先于饮食、住房、医院、学校和服务行业。“…工业化加上类似封建的管理所付出的代价是灾难性的,……对人的漠不关心到了无以复加的地步”,材料中的观点认为在“斯大林模式”下( )

A.高度集中的管理体制不利于生产发展 B.轻工业优先于重工业发展

C.单一的公有制体制阻碍了生产发展 D.工业化加速的同时忽视了改善民生

23.在某次全国政协会议上,一位政协代表向毛泽东发言:“ 后,很多老字号的质量明显下滑,除了东来顺的羊肉,常常被群众议论的还有全聚德的烤鸭,这家烤鸭店的烤鸭变得‘烤不脆,咬不动,不好吃了’……”横线处的内容应是( )

A.公私合营 B.土地改革 C.阶级斗争 D.大炼钢铁

24.1920年苏俄农民流传这样的说法:“土地属于我们,面包却属于你们;水属于我们,鱼却属于你们;森林属于我们,木材却属于你们。”上述说法反映的是 ( )

A.新经济政策 B.战后苏联的政治经济体制

C.苏联“一五计划” D.战时共产主义政策

25.下列各项,与我国发动“大跃进”和人民公社化运动的原因无关的是( )

A.对社会主义建设缺乏经验 B.对国情认识不清

C.急于求成,忽视经济规律 D.苏联撕毁合同

二、简答题

26.“左”的错误在全国各地严重泛滥开来,其主要标志是什么?

27.我国社会主义基本制度确立和进入社会主义初级阶段的标志是什么?

28.学习了《中国历史》第四册,你最敬佩的历史人物有那些?你敬佩的理由是什么?

29.阅读下列材料:

大会着重指出:“当前党和人民的主要任务是集中主要力量发展社会生产力,把我国尽快地由落后的农业国变为先进的工业国,以满足人民日益增长的物质和文化的需要。”

请回答:

(1)这是哪次会议的内容?是哪一年召开的?

(2)这次会议是如何看待当时中国社会的主要矛盾的?

(3)你能说出这次会议的意义吗?

(4)结合所学知识分析这次会议精神为什么没有在实践中得到贯彻执行?

三、综合题

30.某校历史兴趣小组在探究新中国发展历程时,搜集到以下材料。请你参与这次探究活动,完成下列问题。

材料一:下图是江都县人民政府1951年8月发给某农户的土地房产所有证

/

材料二:1953年春,河南安阳县一个村,十八户贫农、下中农组织起来,成立了农业生产合作社,苦干两年(后),组织起来的优越性显示出来了,没有入社的农民纷纷要求入社……

材料三:农村改革有两个省带头,一个是四川省,那是我的家乡;一个是安徽省……我们根据这两个省积累的经验,制定了关于改革的政策

——邓小平

材料四:“改革开放胆子要大一些,敢于试验,不能像小脚女人一样。看准了的,就大胆地试,大胆地闯。没有一点‘闯’的精神,没有一点‘冒’的精神,没有一股气呀、劲呀,就走不出一条好路

——1992年邓小平南方谈话

请回答:

(1)据材料一和所学知识判断,该农户是在哪场运动中获得这张土地房产所有证的?这场运动后,我国的土地所有制性质发生了怎样的改变?

(2)材料二反映的是哪一重大历史事件?该事件后,我国的土地所有制性质又发生了怎样的变化?

(3)材料三中安徽农村“改革的政策”指什么?这一政策产生了什么影响?

(4)据材料四并结合所学,1992年后,为继续“走出一条好路”,党和政府明确提出建立怎样的经济体制?

(5)纵观新中国经济发展历程,你从中得到什么启示?

参考答案

1.C

【解析】依据所学知识可知,1960年4月,王进喜带领的钻井队打出了大庆油田的第一口油井,以吃大苦、耐大劳、公而忘私、忘我拼搏的劳动赢得了人们的赞誉,人们称他是“铁人”。以王进喜为代表的工人阶级的艰苦创业精神,也被誉为“铁人”精神,C项符合题意;A项是“两弹一星”元勋;B项被誉为“两弹元勋”;D项被誉为“领导干部的楷模”“新时期的焦裕禄”等;由此分析ABD三项不符合题意。故选C。

2.C

【解析】试题分析: 本题主要考查社会主义制度在我国建立的标志。社会主义制度在我国建立的标志是1956年我国实现对农业、手工业和资本主义工商业的社会主义改造的基本完成,因为,从此我国实现了把生产资料私有制转变为社会主义私有制的任务,初步建立起社会主义基本制度。故答案选C。

考点:人教新课标八年级下册?对社会主义道路的探索?三大改造

3.B

【解析】结合所学知识可知,1958年5月中共八大二次会议通过的社会主义建设总路线就是:“鼓足干劲,力争上游,多快好省地建设社会主义”。这条总路线是中国共产党探索中国式的建设道路的一次尝试。其正确的一面,是反映了广大人民群众的迫切要求改变经济文化落后状况的普遍愿望。但是,这条总路线的核心内容,忽视了客观的经济发展规律。因此只有选项B符合题意,故选B。

4.B

【解析】结合所学知识可知,1953年,我国为了改变工业落后的面貌。决定实行一五计划,重点发展重工业,1957年,一五计划超额完成,改变了工业落后的局面,所以答案选B。

5.A

【解析】结合所学知识可知,中国共产党在1953年提出了过渡时期的总路线,是以“一化三改造”为核心内容的总路线,包括两个方面的内容:中共中央提出要在一个相当长的时间内,一是逐步实现社会主义工业化,这是总路线的主体;二是逐步实现对农业、手工业和资本主义工商业的社会主义改造,这是总路线的两翼。这两个方面互相联系,互相促进,互相制约,体现了发展生产力和改革生产关系的有机统一,是一条社会主义建设和社会主义改造同时并举的路线。故“一化”是实现社会主义工业化,故A符合题意;军事化、现代化、集体化与“一化三改造”无关。故BCD不符合题意。故选A。

6.C

【解析】结合所学知识可知,1953年开始,我国进行的社会主义的三大改造,就是对农业、手工业、资本主义工商业的生产资料私有制转变为生产资料公有制,到1956年底三大改造的完成,标志着我国社会主义公有制经济占主导地位,标志着社会主义制度在我国基本建立起来。因此三大改造的实质是将生产资料私有制改造为社会主义公有制。所以只有选项C符合题意,故选C。

7.D

【解析】结合所学知识可知,由于对社会主义建设缺少经验,又急于求成,忽视了客观的经济规律,党和政府错误的发动了“大跃进”和人民公社运动,使国民经济出现严重困难。因此,ABC都属于发动“大跃进”和人民公社运动的原因,故ABC不符合题意;实事求是与“大跃进”和人民公社运动无关,故D符合题意。故选D。

8.A

【解析】结合所学知识可知,文化大革命期间,许多领导干部、专家学者和民主人士被诬陷为“走资本主义当权派”,“反动学术权威”等,遭到批斗迫害。这是民主与法制遭到严重的践踏的表现。故A符合题意;B说法明显错误;CD和题文材料无关,不符合题意。故选A。

9.C

【解析】

【详解】

依据课本所学,中共八大后我国进入探索建设社会主义道路的良好开端。社会主义建设虽然发生严重失误,但仍然取得显著成就。广大人民和干部中涌现出大批先进人物,像大庆油田工人王进喜、两弹元勋邓稼先、县委书记焦裕禄等。他们为社会主义建设事业作出了卓越贡献,成为全国人民的楷模。①③④正确,C项符合题意;抗美援朝战场中国人民志愿军与敌人战斗中,涌现出无数可歌可泣的英雄人物,黄继光和邱少云就是他们的代表。②⑤错误,ABD三项不合题意,故选择C。

【点睛】

“探索建设社会主义道路的过程中”是解题的关键。1956年中国共产党第八次全国代表大在北京召开,是探索建设社会主义道路的良好开端,此后我国进入十年探索建设社会主义道路时期,这期间涌现出大批先进人物,像大庆油田工人王进喜、两弹元勋邓稼先、县委书记焦裕禄等。黄继光和邱少云出现在1950——1953年抗美援朝时期。

10.B

【解析】根据所学知识可知,1954年9月第一届全国人民代表大会在北京召开,大会制定了《中华人民共和国宪法》,这是我国第一部社会主义类型的宪法,也是我国有史以来真正反映人民利益的宪法。题干材料“有1.5亿人民参加讨论,提出118万条修改和补充意见” 充分说明人民共和国宪法》体现了人民的意志,故选B。

点睛:解答本题的关键要熟悉《中华人民共和国宪法》,1954年第一届全国人民代表大会制定了《中华人民共和国宪法》,这是我国第一部社会主义类型的宪法,也是我国有史以来真正反映人民利益的宪法。

11.C

【解析】结合所学知识可知,焦裕禄1962年被调到河南省兰考县担任县委书记,同全县干部和群众一起,面对严重自然灾害进行顽强斗争,努力改变兰考面貌,被誉为“党的好干部”、“人民的好公仆”,选项C符合题意;而选项A邓嫁先被誉为两弹元勋;选项B王进喜是石油工人;选项D雷锋是学习的榜样,不符合题意。因此只有选项C符合题意,故选C。

12.C

【解析】结合所学知识可知,为了有计划地进行社会主义建设,制定了过渡时期总路线,就是要在一个相当长的时期内,逐步实现国家的社会主义工业化,并逐步实现国家对农业、对手工业和对资本主义工商业的社会主义改造。梁漱溟先生引用的话“现在工人生活在九天,农民生活在九地”指的是在工业化过程中,优先发展重工业,让农业为工业发展提供资金,农民负担沉重;所以毛泽东说他是“小仁政”,而“大仁政”是指优先发展重工业的政策;因此只有选项C符合题意,故选C。

13.B

【解析】

依据课本所学,1956—1966年探索建设社会主义时期我国建成了大庆油田;1980年深圳经济特区建立,是改革开放以来建立的首批对外开放经济特区;1953—1957年一五计划时期长春是在东北地区建立工业的重要代表区域;1978年十一届三中全会以后,凤阳小岗村率先实行家庭联产承包责任制,农村经济体制改革的开始。按此顺序排列③①④②正确,B项符合题意。由此可知ACD三项不合题意,故选择B。

14.C

【解析】依据题干“人民代表大会成立五十周年”可知,这套邮票是2004年发行的。结合课本所所学,1954年9月召开第一届全国人民代表大会,形成了人民代表大会制度。人民代表大会制度是我国的根本政治制度,为社会主义民主建设奠定了基础。“人民代表大会成立五十周年”即2004年。C项符合题意。由此可知ABD三项不合题意,故选择C。

15.B

【解析】

试题分析:本题考查的是文化大革命的相关知识,文化大革命是党在探索建设社会主义道路过程中的一次严重失误,对全国的经济、民主、法制、文化都造成极大破坏,题干材料反映的是文化大革命使国民经济遭受巨大损失。ACD三项在题干材料中不能体现,都不符合这一题意,故被排除。B符合题意,故选B。

【考点定位】人教版八年级下·社会主义道路的探索·“文化大革命”的十年

16.C

【解析】

试题分析:本题考察学生对文化大革命的认识,根据所学知识,文化大革命是一场领导者错误发动被反革命集团利用,给党和国家带来沉重灾难的内乱,是以阶级斗争为纲发展的恶果,文革中,造反派冲击政府机关,成立了革命委员会,使国家政权遭到了严重削弱,民主与法制遭到了践踏,文革中,大批工人,农民离开岗位闹革命严重阻碍了国家经济的发展,文革影响了全民族文化素质的提高和现代化事业的发展,A项是建国后举行的土地改革运动,B是社会主义革命时期,D是片面夸大了人的主观能动性,追求经济建设的高指标,高速度的运动,本题选C。

考点:文革的影响

点评:本题难度适中,考察学生对历史问题的识记和分析理解能力,文革是一场内乱,不是任何形式的革命,文革带给我们的教训是深刻的,它告诫我们,在建立社会主义制度以后,必须坚定不移地把工作重点转移到经济建设上来,必须坚持党的民主集中制,反对任何形式的个人崇拜,须进一步建全社会主义民主和社会主义法制。

17.D

【解析】

依据已学知识可知,1958年中共发动“大跃进”和人民公社化运动是由于社会主义建设缺乏经验,对国情没有认识清楚,急于求成,违背了客观经济规律,导致了国民经济严重下滑。这种状况持续到1961年,故D符合题意;农业合作化运动发生在1953——1956年;土地改革运动发生在1950——1952年底;文化大革命运动发生在1966——1976年。因此ABC不符合题意。故选D。

18.A

【解析】

试题分析: 本题考查中国一五计划的相关史实。根据课本所学,苏联斯大林社会主义建设过程中,实行了两个五年计划,重点发展重工业,使苏联由传统的农业国变为强盛的工业国,国防力量大大加强。我国社会建设的探索经验是借鉴的苏联。实行了一五计划重点发展重工业。初步建立了我国的工业化体系。选择A。

考点:人教版新课标八年级历史下册·社会主义道路的探索·工业化的起步。

19.A

【解析】依据所学知识可知,“车轮飞转东西南北追风去”反映的是一五计划期间(1956年)中国第一个生产载重汽车的工厂——长春第一汽车制造厂生产出第一辆汽车;“钢水奔腾春夏秋冬入眼来。”反映的是一五计划期间(1953年底),鞍山钢铁公司大型轧钢厂等三大工程建成投产。因此题干中这幅春联描述的这两项成就是①②项,故选A。

20.A

【解析】根据题干图片“猪羊肥大赛黄牛”的信息,结合所学可知,1958年,建设社会主义总路线提出后,我国开展了大跃进运动,浮夸风盛行,图片“猪羊肥大赛黄牛”正是浮夸风的体现,与这一口号相似的还有“人有多大胆,地有多大产”,这也是浮夸风的体现,A项符合题意;“自愿又互利,发展合作社”是三代改造时期的口号,B项不符合题意;“公共食堂好吃饭不花钱”是人民公社化运动,是“共产风”的体现,C项不符合题意;“联产承包制,走上富裕路”是家庭联产承包责任制的体现,D项不符合题意;故选A。

21.C

【解析】

根据题干中的关键信息“1958年”“大炼钢铁”结合所学知识可知,1958年中共中央发动的大跃进表现在工业上首先是要求钢产量指标翻一番,还提出赶超英国的口号,为达到这一目标,在全国范围掀起以大炼钢铁为中心的大跃进运动。许多工厂,农村学校机关,建起小高炉炼铁、炼钢,为了炼钢,人们砸铁锅,收废铁,甚至拆下钢窗铁门做原料。因此题干材料中这一现象反映的是“大跃进”运动的开展。故选C。

22.D

【解析】

【详解】

依据题干“20世纪30年代以来‘生铁、煤炭、钢、石油总是优先于饮食、住房、医院、学校和服务行业’‘…工业化加上类似封建的管理所付出的代价是灾难性的,……对人的漠不关心到了无以复加的地步’”, 结合所学知识可知,材料中的观点认为在“斯大林模式”下工业化加速的同时忽视了改善民生。在斯大林模式下,片面发展重工业,强调产值和产量,造成了产品品种少,质量差,国家从农民手中拿走的东西太多,严重地损害了广大农民的利益,农民没有生产积极性,农业产量长期停滞不前。故正确答案为D。ABC的观点在题干材料中不能体现,与题意不符,故选D。

23.A

【解析】依据所学知识可知,公私合营以后,很多的老字号有私有制转变为公有制,转变速度过快、过急,出现了材料中的一系列问题。故选A。

24.D

【解析】

试题解析:读题干找出关键词1920年,然后分析各选项新经济政策1921年,战后苏联的政治经济体制形成于1936年,苏联“一五计划”从1928-1933年,战时共产主义政策从1918-1920年。

考点:战时共产主义政策

点评:本题考查的基础知识的准确掌握以及审题、分析理解问题的能力,重点在于时间的掌握。

25.D

【解析】本题是否定式选择题。由于中国刚刚从革命战争阶段转向社会主义建设,党和人民对我国社会主义所处的发展阶段认识不足,对如何建设社会主义缺少经验,又急于求成,忽视了客观的经济规律。1958年,党中央发动了“大跃进”和人民公社化运动。苏联单方面撕毁合同是在1958年之后,D项符合题意;ACD三项“大跃进”和人民公社化运动有关,不合题意。由此分析ABC三项符合题意,故选择D。

26.①高指标②瞎指挥③浮夸风④“共产”风

【解析】结合所学知识可知,“左”的错误在全国各地严重泛滥开来,其主要标志是高指标、瞎指挥、浮夸风和“共产”风,国家和人民面临严重的经济困难。

点睛:抓住题眼“‘左’的错误在全国各地严重泛滥开来的主要标志”,是解题的关键;1958年5月八大二次会议后,党中央错误地发动了“大跃进”和人民公社化运动,使得“左”的错误在全国各地严重泛滥起来,主要标志是高指标、瞎指挥、浮夸风和“共产”风,国家和人民面临严重的经济困难。

27.三大改造的完成。

【解析】依据所学知识可知,1956年对农业、手工业和资本主义工商业的三大改造的完成,使生产资料私有制转变为社会主义公有制,标志着社会主义制度在我国的确立,我国进入了社会主义初级阶段。

28.略

【解析】解答本题要注意从《中国历史》第四册中列举历史人物,并且说出敬佩的理由。比如:我敬佩的人物有:焦裕禄、雷锋、王进喜、邓稼先、袁隆平、邓小平。敬佩理由:袁隆平培育成功籼型杂交水稻,亩产量大幅度提高,给世界人民带来了福音,他也被广泛誉为“杂交水稻之父”。

29.(1)中共八大;1956年。

(2)国内的主要矛盾,是人民对于建立先进工业国的要求同落后的农业国现实之间的矛盾;是人民对于经济文化迅速发展的需要同当前经济文化不能满足人民需要的状况之间的矛盾。

(3)这是探索社会主义道路的良好开端(或为党的建设和社会主义建设指明了方向)。

(4)对国情分析不够;缺乏建设经验;对社会主义建设急于求成;忽视客观的经济规律。

【解析】试题分析:本题为简答题,考查学生运用所学知识,解决实际问题的能力。试题分设四个小问进行考查。

(1)此题主要考查中共八大的相关知识内容。依据已学知识可知,1956年的中共八大上,分析了我国形势的变化,指出在社会主义制度已经建立的情况下,国内的主要矛盾是人民对于建立先进的工业国的要求,同落后的农业国的现实之间的矛盾;是人民对于经济文化迅速发展的需要,同当前经济文化不能满足人民需要的状况之间的矛盾。

(2)此题主要考查中共八大的相关知识内容。结合第(1)小题的分析可知,会议认为当前国内的主要矛盾是人民对于建立先进工业国的要求同落后的农业国现实之间的矛盾;是人民对于经济文化迅速发展的需要同当前经济文化不能满足人民需要的状况之间的矛盾。

(3)此题主要考查中共八大的相关知识内容。依据已学知识可知,中共八大的路线是正确的,提出许多方针和设想富有创造性,是对我国自己建设社会主义道路一次成功探索。

(4)此题主要考查中共八大的相关知识内容。联系已学知识可知,中共八大后,由于缺少经验,又急于求成,忽视了客观经济规律,对我国所处的发展阶段认识不足,党中央错误地发动了“大跃进”和人民公社化运动,给我国经济建设带来了严重破坏,故没有得到贯彻执行。

考点:人教新课标八年级历史下册·社会主义道路的探索·探索建设社会主义的道路

30.(1)土地改革

由地主阶级的土地所有制改变为农民的土地所有制。

(2)对农业的社会主义改造(农业合作化)

使土地私有制转变为土地公有制。

(3)家庭联产承包责任制。调动了农民生产积极性;农业生产得到大发展;农村开始富裕起来

(4)建立社会主义市场经济体制。

(5)政策的制定应实事求是,符合国情,符合人民利益;生产关系的调整应适应生产力发展;要遵循经济发展的客观规律。

【解析】(1)根据材料中的时间“1951年8月”可知,这是在土地改革时期,农民获得了土地房产所有证;依据所学知识可知,土地改革后我国的土地由地主阶级的土地所有制改变为农民的土地所有制。

(2)根据材料中的内容“1953年春,河南安阳县一个村,十八户贫农、下中农组织起来,成立了农业生产合作社”结合所学知识可知,这是三大改造时期我国对农业的社会主义改造;三大改造完成后使我国的土地私有制转变为土地公有制。

(3)依据所学知识可知,材料三中安徽农村“改革的政策”指实行家庭联产承包责任制;家庭联产承包责任制的实行调动了农民生产积极性,农业生产得到大发展,农村开始富裕起来。

(4)依据所学知识可知,1992年后,为继续“走出一条好路”,党和政府明确提出建立社会主义市场经济体制的政策。

(5)本题属于开放性试题,言之有理即可。如:政策的制定应实事求是,要符合本国国情,符合人民的利益;生产关系的调整应适应生产力发展规律;要遵循经济发展的客观规律等等。

点睛:解答本题的关键是掌握我国建国后在农村对生产关系进行的调整的政策。1950年到1952年底进行的是土地改革,有词可以回答第一问;1953年到1956年实行了对农业、手工业、资本主义工商业的社会主义改造,由此解答第二问;1978年三大改造后在农村实行了家庭联产承包责任制,由此回答第三问。1992年十四大上提出建立社会主义市场经济体制,由此回答底四问。根据材料中政策的调整总结归纳认识启示即可。

同课章节目录

- 第一单元 中华人民共和国的成立和巩固

- 第1课 中华人民共和国成立

- 第2课 抗美援朝

- 第3课 土地改革

- 第二单元 社会主义制度的建立与社会主义建设的探索

- 第4课 新中国工业化的起步和人民代表大会制度的确立

- 第5课 三大改造

- 第6课 艰辛探索与建设成就

- 第三单元 中国特色社会主义道路

- 第7课 伟大的历史转折

- 第8课 经济体制改革

- 第9课 对外开放

- 第10课 建设中国特色社会主义

- 第11课 为实现中国梦而努力奋斗

- 第四单元 民族团结与祖国统一

- 第12课 民族大团结

- 第13课 香港和澳门回归祖国

- 第14课 海峡两岸的交往

- 第五单元 国防建设与外交成就

- 第15课 钢铁长城

- 第16课 独立自主的和平外交

- 第17课 外交事业的发展

- 第六单元 科技文化与社会生活

- 第18课 科技文化成就

- 第19课 社会生活的变迁

- 第20课 活动课:生活环境的巨大变化