外交关系的突破

图片预览

文档简介

课件15张PPT。长

风

破

浪

会

有

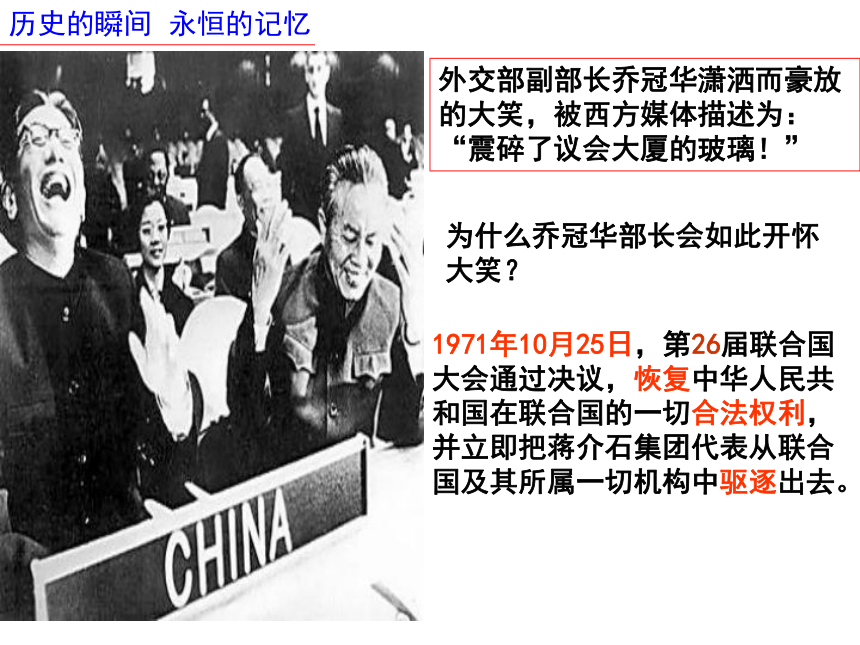

时外交的突破历史的瞬间 永恒的记忆外交部副部长乔冠华潇洒而豪放的大笑,被西方媒体描述为:“震碎了议会大厦的玻璃!”为什么乔冠华部长会如此开怀大笑?1971年10月25日,第26届联合国

大会通过决议,恢复中华人民共

和国在联合国的一切合法权利,

并立即把蒋介石集团代表从联合

国及其所属一切机构中驱逐出去。 (1)中国是联合国创始国之一,也是安理会常任理事国之一。中国对联合国的筹建和成立做过重要贡献。(2)新中国初期美国的干扰,支持蒋介石集团非法占据中国在联合国的合法席位。中国在联合国合法席位为什么用“恢复”?而不用“加入”之类的说法?打了折扣的和平理想中国为什么能恢复在联合国合法席位?(1)广大亚、非、拉美发展中国家取得独立并日益成为国际事务中一支举足轻重的力量。

(2)美国孤立中国的政策破产。(3)新中国国际地位的逐步提高。国力逐步提升。 中国决不允许在联合国出现“两个中国”或“一中一台”的局面。

这是尼克松政府在联合国制造“两个中国”阴谋的大暴露。

对此,中国政府和中国人民绝对不能容忍,并且坚决反对。

世界上根本不存在“两个中国”,只有一个中国,就是中华人

民共和国,台湾是中国领土的一部分。假如你是当时外交部发言人,

对于美国提出的“双重代表权”方案,

你作何回应? ……联合国没有中国的参加就没有代表性,解决不了世界上任何重大的问题;……中国的参加使联合国变成了真正意义上的联合国 ……

——1971年致中国代表团的欢迎词

“在联合国这样一个普遍性最为广泛的国际组织里,中国代表团受到如此热烈的欢迎,那当然是对我们的国家、对中国革命的胜利的肯定。我们代表这样一个伟大的国家,当然觉得很荣幸、很骄傲,但我们更多地想到的是这一时刻的重大意义。美国操纵联合国搞强权政治,围墙中国围堵了20年,到这个时候彻底失败了。中国的地位获得极大的提高,在深度和广度上的影响也更大,分量更重了。国际形势从这个时候开始发生了深刻的变化……”

———1971年乔冠华团长在联大上的讲话 请问:从上述材料中你感受到了什么?中国恢复在联合国合法席位的历史意义?国内:这是中国外交战线上的一个重大胜利。提高了中国的国际地位。推动了中国外交事业的发展。国际:中国作为联合国安全理事会常任理事国之一,在维护世界和平,促进全球发展,加强国际社会的合作等国际事务中发挥着越来越重要的作用。破冰之旅—尼克松访华(1972年2月21日)“总统先生,你把手伸过了世界上最辽阔的海洋来和我握手。22年没交往了呵!”

———周恩来“我知道,1954年在日内瓦会议时福斯特·杜勒斯拒绝同周握手,使他身受侮辱。因此我走完梯级时决心伸出我的手,一边向他走去。当我们的手相握时,一个时代结束了,另一个时代开始了。”

——《尼克松回忆录》为什么美国从最初敌视中国,到现在主动愿意同中国交往?中国又为什么想同美国这个宿敌改善关系呢?

美:(1)美国孤立中国的政策破产。

(2)与苏联争霸中处于劣势 。

(3)中苏分歧,企图利用中国牵制苏联。

(4)美国陷入侵越战争的泥潭 。

(5)新中国国际地位的逐步提高,国力逐步提升。 中:(1)中苏关系恶化,缓和对美关系有利于对抗苏 之霸权主义。

(2)有利于解决台湾问题,实现统一大业。

(3)有利于扩大我国国际影响,打开外交新局面。 中美关系正常化经历了一个较长的过程。

请制表完成此过程。美乒乓球队访华1972.21971.71971.4基辛格秘密访华尼克松总统访华

《中美联合公报》中美发表建交公报1979.1中美正式建交1978.12你知道中美之间三个联合公报吗?公 报 名 称时 间内 容意 义《中美联合公报》1972年2月28日开始走向正常化《关于建立外交关系

的联合公报》1978年12月实现了正常化《八一七公报》1982年8月17日妥善处理台湾问题的

一个范例求同存异神女应无恙,当惊世界殊“当我们的手相握时,一个时代结束了,另一个时代开始了。”

——《尼克松回忆录》一九七九年邓小平访美一九七二年尼克松访华意义:打破了外交僵局,推动了中国外交事业的发展,开 创了外交新局面,表明中国国际地位有了明显提高“刀光下”远行中国 4、今天重温《中日联合声明》,你有何感想?中日关系重焕生机“在动荡的世界形势下,

应该加速实现同中华人

民共和国的邦交正常化

强有力地开展和平外交。”

——田中角荣1、促使田中首相要加速中日邦交正常化的原因是什么?2、此行的目的为何?

3、有何意义?国家间之所以出现分离聚合、亲疏冷热的复杂关系,主要是由各国 的决定的。各个主权国家因其 的变化而导致对外政策的变化,这必然对国际社会产生不同程度的影响,使原来的国家关系发生相应的变化。 国家利益和国家力量国家利益和国家力量意料之外,情理之中探究一:结合历史如何展望中美关系? 探究二:如何理解中日关系历史与希望并存?胡锦涛会见日本前首相桥本胡锦涛与美国总统布什2005.9.13

风

破

浪

会

有

时外交的突破历史的瞬间 永恒的记忆外交部副部长乔冠华潇洒而豪放的大笑,被西方媒体描述为:“震碎了议会大厦的玻璃!”为什么乔冠华部长会如此开怀大笑?1971年10月25日,第26届联合国

大会通过决议,恢复中华人民共

和国在联合国的一切合法权利,

并立即把蒋介石集团代表从联合

国及其所属一切机构中驱逐出去。 (1)中国是联合国创始国之一,也是安理会常任理事国之一。中国对联合国的筹建和成立做过重要贡献。(2)新中国初期美国的干扰,支持蒋介石集团非法占据中国在联合国的合法席位。中国在联合国合法席位为什么用“恢复”?而不用“加入”之类的说法?打了折扣的和平理想中国为什么能恢复在联合国合法席位?(1)广大亚、非、拉美发展中国家取得独立并日益成为国际事务中一支举足轻重的力量。

(2)美国孤立中国的政策破产。(3)新中国国际地位的逐步提高。国力逐步提升。 中国决不允许在联合国出现“两个中国”或“一中一台”的局面。

这是尼克松政府在联合国制造“两个中国”阴谋的大暴露。

对此,中国政府和中国人民绝对不能容忍,并且坚决反对。

世界上根本不存在“两个中国”,只有一个中国,就是中华人

民共和国,台湾是中国领土的一部分。假如你是当时外交部发言人,

对于美国提出的“双重代表权”方案,

你作何回应? ……联合国没有中国的参加就没有代表性,解决不了世界上任何重大的问题;……中国的参加使联合国变成了真正意义上的联合国 ……

——1971年致中国代表团的欢迎词

“在联合国这样一个普遍性最为广泛的国际组织里,中国代表团受到如此热烈的欢迎,那当然是对我们的国家、对中国革命的胜利的肯定。我们代表这样一个伟大的国家,当然觉得很荣幸、很骄傲,但我们更多地想到的是这一时刻的重大意义。美国操纵联合国搞强权政治,围墙中国围堵了20年,到这个时候彻底失败了。中国的地位获得极大的提高,在深度和广度上的影响也更大,分量更重了。国际形势从这个时候开始发生了深刻的变化……”

———1971年乔冠华团长在联大上的讲话 请问:从上述材料中你感受到了什么?中国恢复在联合国合法席位的历史意义?国内:这是中国外交战线上的一个重大胜利。提高了中国的国际地位。推动了中国外交事业的发展。国际:中国作为联合国安全理事会常任理事国之一,在维护世界和平,促进全球发展,加强国际社会的合作等国际事务中发挥着越来越重要的作用。破冰之旅—尼克松访华(1972年2月21日)“总统先生,你把手伸过了世界上最辽阔的海洋来和我握手。22年没交往了呵!”

———周恩来“我知道,1954年在日内瓦会议时福斯特·杜勒斯拒绝同周握手,使他身受侮辱。因此我走完梯级时决心伸出我的手,一边向他走去。当我们的手相握时,一个时代结束了,另一个时代开始了。”

——《尼克松回忆录》为什么美国从最初敌视中国,到现在主动愿意同中国交往?中国又为什么想同美国这个宿敌改善关系呢?

美:(1)美国孤立中国的政策破产。

(2)与苏联争霸中处于劣势 。

(3)中苏分歧,企图利用中国牵制苏联。

(4)美国陷入侵越战争的泥潭 。

(5)新中国国际地位的逐步提高,国力逐步提升。 中:(1)中苏关系恶化,缓和对美关系有利于对抗苏 之霸权主义。

(2)有利于解决台湾问题,实现统一大业。

(3)有利于扩大我国国际影响,打开外交新局面。 中美关系正常化经历了一个较长的过程。

请制表完成此过程。美乒乓球队访华1972.21971.71971.4基辛格秘密访华尼克松总统访华

《中美联合公报》中美发表建交公报1979.1中美正式建交1978.12你知道中美之间三个联合公报吗?公 报 名 称时 间内 容意 义《中美联合公报》1972年2月28日开始走向正常化《关于建立外交关系

的联合公报》1978年12月实现了正常化《八一七公报》1982年8月17日妥善处理台湾问题的

一个范例求同存异神女应无恙,当惊世界殊“当我们的手相握时,一个时代结束了,另一个时代开始了。”

——《尼克松回忆录》一九七九年邓小平访美一九七二年尼克松访华意义:打破了外交僵局,推动了中国外交事业的发展,开 创了外交新局面,表明中国国际地位有了明显提高“刀光下”远行中国 4、今天重温《中日联合声明》,你有何感想?中日关系重焕生机“在动荡的世界形势下,

应该加速实现同中华人

民共和国的邦交正常化

强有力地开展和平外交。”

——田中角荣1、促使田中首相要加速中日邦交正常化的原因是什么?2、此行的目的为何?

3、有何意义?国家间之所以出现分离聚合、亲疏冷热的复杂关系,主要是由各国 的决定的。各个主权国家因其 的变化而导致对外政策的变化,这必然对国际社会产生不同程度的影响,使原来的国家关系发生相应的变化。 国家利益和国家力量国家利益和国家力量意料之外,情理之中探究一:结合历史如何展望中美关系? 探究二:如何理解中日关系历史与希望并存?胡锦涛会见日本前首相桥本胡锦涛与美国总统布什2005.9.13

同课章节目录

- 专题一:古代中国的政治制度

- 一:中国早期政治制度的特点

- 二:走向“大一统”的秦汉政治

- 三:君主专制政体的演进与强化

- 四:专制时代晚期的政治形态

- 专题二:近代中国维护国家主权的斗争

- 一:列强入侵与民族危机

- 二:中国军民维护国家主权的斗争

- 三:伟大的抗日战争

- 专题三:近代中国的民主革命

- 一:太平天国运动

- 二:辛亥革命

- 三:新民主主义革命

- 专题四:现代中国的政治建设与祖国统一

- 一:新中国初期的政治建设

- 二:政治建设的曲折历程及其历史性转折

- 三:“一国两制”的伟大构想及其实践

- 专题五:现代中国的对外关系

- 一:新中国初期的外交

- 二:外交关系的突破

- 三:新时期的外交政策与成

- 专题六:古代希腊、罗马的政治文明

- 一:民主政治的摇篮——古代希腊

- 二:卓尔不群的雅典

- 三:罗马人的法律

- 专题七:近代西方民主政治的确立与发展

- 一:代议制的确立与完善

- 二:美国1787年宪法

- 三:民主政治的扩展

- 专题八:解放人类的阳光大道

- 一:马克思主义的诞生

- 二:国际工人运动的艰辛历程

- 三:俄国十月社会主义革命

- 专题九:当今世界政治格局的多极化趋势

- 一:美苏争锋

- 二:新兴力量的崛起

- 三:多极化趋势的加强

- 学习与探究之一:秦朝在中国历史上的地位

- 学习与探究之二:模拟古罗马法庭