第2课 “罢黜百家,独尊儒术” 课件(36张PPT)

文档属性

| 名称 | 第2课 “罢黜百家,独尊儒术” 课件(36张PPT) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1003.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2019-03-11 09:52:25 | ||

图片预览

文档简介

第2课 罢黜百家,独尊儒术

儒家思想经历:

春秋时期,应运而生

→战国后期,蔚然大宗

→秦朝时候,遭到打击

→西汉初年,逐渐复苏

→汉武帝时期,正统思想

任何怀抱理想,在现实世界找不到精神家园的人,都

是丧家狗。——李零

春秋战国时期的儒学代表人物有哪些?他们对儒学有

哪些贡献?为什么儒家思想在春秋战国时期会成为“丧家

狗”?

孔子:“仁”和“礼”;“为政以德”

孟子:“仁政”;“民贵君轻”

各国热衷于兼并战争和改革变法;儒家思想不能立竿见影富国强兵

荀子:“仁义”和“王道”;“礼法并施”、“君舟民水”

秦朝时,儒家思想的历史地位如何?请用史实说明。

焚书坑儒

法家思想指导下的秦王朝(15年),穷兵黩武,暴政苛刑,很快走上了灭亡之路。

到了西汉……

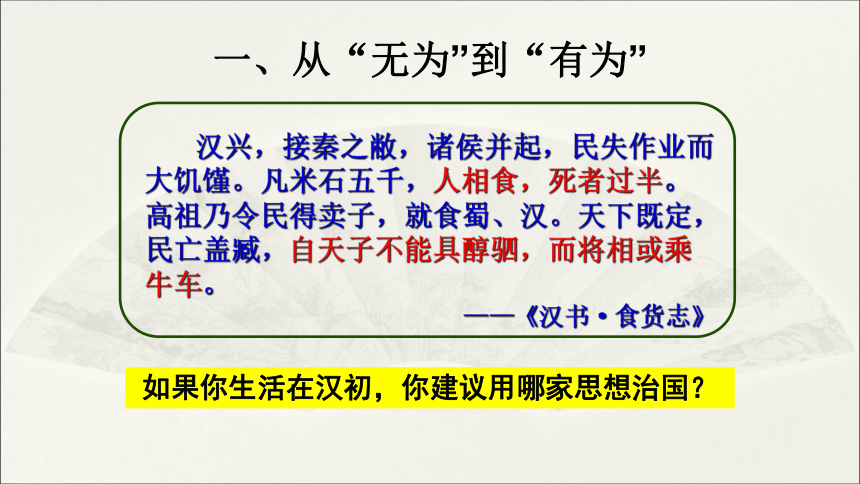

汉兴,接秦之敝,诸侯并起,民失作业而大饥馑。凡米石五千,人相食,死者过半。高祖乃令民得卖子,就食蜀、汉。天下既定,民亡盖臧,自天子不能具醇驷,而将相或乘牛车。

——《汉书·食货志》

如果你生活在汉初,你建议用哪家思想治国?

一、从“无为”到“有为”

汉初以黄老思想治理国家的原因?

(1)客观: 西汉初年,经济残破,百废待兴;黄老之学适应了当时休养生息政策的需要;

(2)主观:汉初统治者吸取秦亡的教训。

黄老思想的主要内容:无为而治

1、汉初的“无为而治”

“人法地,地法天,天法道,道法自然。”

——老子

“无为”:遵循自然的法则而不妄为;

“治”:治理。

意思是自己不妄为而使天下得到治理。

无为而治不是一无所为,不是什么都不做;而是不妄为,不随意而为,不违道而为。

什么是“无为而治”?

概念阐释

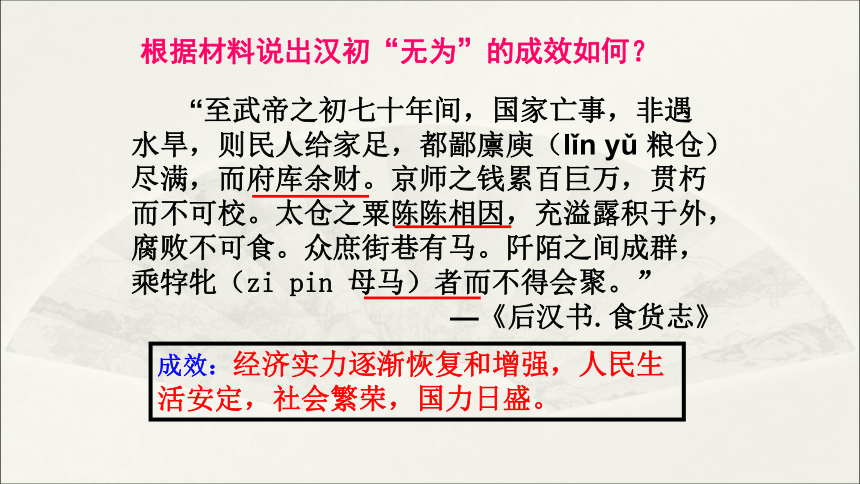

根据材料说出汉初“无为”的成效如何?

“至武帝之初七十年间,国家亡事,非遇水旱,则民人给家足,都鄙廪庾(lǐn yǔ 粮仓)尽满,而府库余财。京师之钱累百巨万,贯朽而不可校。太仓之粟陈陈相因,充溢露积于外,腐败不可食。众庶街巷有马。阡陌之间成群,乘牸牝(zi pin 母马)者而不得会聚。”

—《后汉书.食货志》

成效:经济实力逐渐恢复和增强,人民生活安定,社会繁荣,国力日盛。

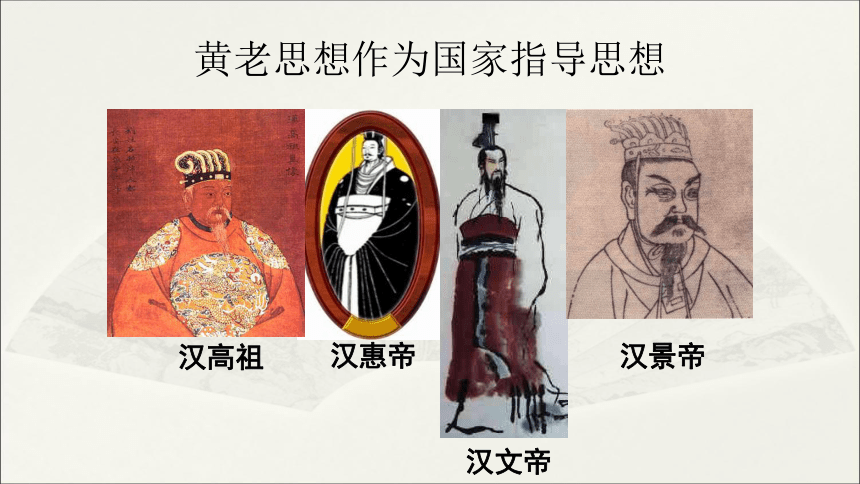

黄老思想作为国家指导思想

汉惠帝

汉文帝

汉景帝

汉高祖

材料一:元朔元年秋,匈奴入辽西,杀太守、入渔阳、雁门、败都尉,杀略三千余人。元朔二年春正月,匈奴入上谷、渔阳,杀略吏民千余人。元朔三年夏,匈奴入代,杀太守;入雁门,杀略千余人。元朔四年夏,匈奴入代、定襄、上郡,杀略千余人。

——班固《汉书·武帝纪》

材料二:偃说上曰:“古者诸侯地不过百里,强弱之形易制。今诸侯或连城数十,地方千里,缓则骄奢易为淫乱,急则阻其强而合从以逆京师。今以法割削之,则逆节萌起,前日晁错是也。”于是上从其计。

——班固《汉书·主父偃传》

材料三:(汉初)富者田连阡陌,贫者无立锥之地,又专川泽之利,管山林之饶,荒淫越制,逾侈以相高……民愁亡聊,亡逃山林,转为盗贼。赭衣半道,断狱岁以千万数。汉兴循而未改。

——班固《汉书·食货志》

①匈奴威胁着西北边疆的安全。

②王国问题的存在严重影响到中央集权的巩固。

③土地兼并剧烈。

原因:

①汉朝经济实力的恢复和增强(前提)

②社会潜伏着危机:王国问题、土地兼并、匈奴为患等问题(必要性)

③汉武帝个人素质

分析汉武帝从“无为”向“有为”转变的原因

2、汉武帝的“有为而治”

汉武帝其人

如武帝之雄才大略,不改文景之恭俭以济斯民,虽诗书所称,何有加焉。

——班固

秦皇汉武、元世祖、拿破仑,或数百年,数十年而斩,亦可谓有志之士矣。拿破仑兴法典,汉武帝纪赞,不言武功,又有千年之志者。

——孙中山

汉武帝的6个第一:

(1)第一个用儒家学说统一思想的皇帝。

(2)第一个创立太学培养人才的皇帝。

(3)第一个大力拓展中国疆土的皇帝。

(4)第一个开通西域的皇帝。

(5)第一个用皇帝年号来纪元的皇帝。

(6)第一个用罪己诏形式进行自我批评的皇帝。

汉武帝的“有为”包括政治上、经济上、军事上等,想一想以前所学内容(必修①必修②)有何表现?

思考?

汉武帝刘彻(公元前156年~前87年)

汉武帝 “有为”的表现

政治:必修①:

(1)加强中央集权:颁布推恩令(2)加强皇权:用身边做侍从、秘书工作的人任尚书令、侍中,参与军国大事,以削弱相权;

经济:必修②:

抑制富商大贾的势力,稳定物价。实行货币官铸、盐铁专卖、物价管理、向工商业者加征重税等

军事:外交:

成功反击匈奴;派张骞出使西域等

为了配合政治、经济、军事上的”有为”,汉武帝还需要思想上的“有为”作支撑,那么什么样的思想符合当时统治的需要呢?

合作学习

学生表演历史短剧“罢黜百家,独尊儒术”:

其中由老师扮演汉武帝,学生共分为3个小组,分别扮演当时的法家(A组)、道家(B组)、儒家(董仲舒,C组)的代表人物,分别说明自己的主张及理由。

二、“罢黜百家,独尊儒术”的提出

董仲舒

汉代儒学代表、大学问家

三次应对策问《天人三策》晚年著《春秋繁露》,创制新儒学体系。

“罢黜百家,独尊儒术”政治格局,为此后两千余年间封建统治者所沿袭。

材料一:“天子受命于天,天下受命于天子。” (《春秋繁露·为人者天地》)

“受命之君,天意之所予也。”(《春秋繁露·深察民号》)

(1)根据材料一,董仲舒提出了什么观点?

宣扬君权神授,人君受命于天,统治天下。

材料二:“观天人相与之际,甚可畏也。国家将有失道之败,而天乃先出灾害以谴告之,不知自省,又出怪异以警惧之,尚不知变,而伤败乃至。以此见天心之仁爱人君而欲止其乱也。”

“与天同者,大治”,天降祥瑞;“与天异者,大乱”,天降灾祸。

“屈民而伸君,屈君而伸天,春秋之大义也。”

(2)根据材料二,董仲舒提出了什么观点?

人君无道,天会降下灾异加以谴责和威慑,人君必须遵循天道。

材料三:《春秋》大一统者,天地之常经,古今之通谊也。今师异道,人异论,百家殊方,指意不同,是以上亡以持一统;法制数变,下不知所守。臣愚以为诸不在六艺之科,孔子之术者,皆绝其道,勿使并进。邪辟之说灭息,然后统纪可一而法度可明,民知所从矣。

——《汉书·董仲舒传》

(3)根据材料三,董仲舒提出了什么观点?

大一统思想

材料四:“君臣、父子、夫妇之义,皆与诸阴阳之道。君为阳,臣为阴,父为阳,子为阴,夫为阳,妻为阴。……王道之三纲,可求于天。 ”

—— 《春秋繁露·基义》

(4)根据材料四,董仲舒提出了什么观点?

三纲五常

二、“罢黜百家,独尊儒术”的提出

新的儒学思想

1、特点

2、内容

⑴君主统治的合理性-----“君权神授”

⑵君主权力的有限性-----如果人君无道,天将降下灾异来谴责和威慑。

①以儒家为骨干,融合道家、法家和阴阳五行家的一些思想而形成的新的思想体系。

②为儒学披上神学外衣(具有神学色彩)。

“大一统”思想

天人感应

仁政(限田、薄敛、省役)和三纲五常

3、董仲舒的“新儒学思想”的影响

(1)新儒学为封建统治提供了理论依据。对于扭转内外松弛的局势十分有利,深受汉武帝的赏识,并付诸实行。

(2)为儒学成为封建社会的正统思想起到了关键性作用。

想一想,汉武帝既然“独尊儒术”,为什么在他统治思想中又杂糅了一些其他学派的思想?

学思之窗

答:汉武帝独尊儒术的目的不单纯是为尊儒,其真正目的是要加强专制主义中央集权统治,于是所有其他有助于实现这个目的的思想他也都会吸取。

有人认为:就其实质而言,“罢黜百家,独尊儒术”与秦朝的“焚书坑儒”是相同的。

请回答:你认为上述观点是否有道理?结合秦汉史实指出依据。

有一定道理。

秦朝“焚书坑儒”和汉武帝“罢黜百家,独尊儒术”,虽然确立的统治思想不同,但都是为了适应加强中央集权的需要。都属于思想文化专制的需要。

董仲舒的新儒学思想

4、实质:思想文化专制

董仲舒改造后的新儒学有利于解决汉武帝面临的社会问题吗?

▼边境不宁

▼诸侯王势力割据势力威胁中央集权

▼土地兼并严重

▼阶级矛盾尖锐

▲加强中央集权

▲加强君权

▲限制土地兼并

▲缓和阶级矛盾,制定规范限制人民

面临问题

董仲舒的学说

解决之道

◇“春秋大一统”“罢黜百家,独尊儒术”,思想上的统一

◇“君权神授”“天人合一””天人感应”

◇限田、薄敛、省役

◇制定道德标准“三纲五常”

② 学术文化自身的发展。(文化符合)

① 社会的政治经济形势。(社会危机 背景)

一种思想在一个时代的地位与哪些因素有关?

③ 统治者的需要。(统治者的推崇)

三、儒学成为正统

阅读P10

汉武帝采取什么方法在全国推广儒学?最终又产生了什么样的影响?

1、思想:汉武帝接受董仲舒“罢黜百家,独尊儒术”的建议。

2、政治:汉武帝起用很多儒学家参与国家大政。

3、教育:汉武帝大力推行儒学教育。

教科书:

教官:

官办最高学府:

地方教育系统:

儒家经典—五经

五经博士

太学

考试合格做官

——凭儒学入仕

郡县立学校

——儒学在民间独尊

——儒学垄断教育

正统思想 主流地位

三、儒学成为正统

评价

积极

消极

1.加强了中央集权,巩固了大一统的国家,有利于稳定社会秩序

2.对儒学为主流的传统文化起了积极作用

3.发扬了中华民族传统美德

1.含有唯心主义的成分

2.扼杀不同流派的思想,有专制作风

3.带有神学迷信色彩,为了维护封建专制和等级制度而宣扬纲常伦理

董仲舒的新儒学中有哪些积极成分?哪些又是在现实生活中要扬弃的?

思考

董仲舒以后的儒学与先秦儒学有何不同

(1)地位:先秦儒学只是百家之一,而董仲舒以后的儒学被当成真理而独尊。

(2)内容:先秦儒学谈论现实问题,而董仲舒以后的儒学谈论神学。

(3)追求:先秦儒学是对“真理”的追求,而董仲舒以后的儒学则成为儒者的“政治敲门砖”。

(4)先秦儒学处于充实发展中,而董仲舒以后的儒学则被当作“圣经”。

一、从“无为”到“有为”

二、董仲舒 “罢黜百家,独尊儒术”的提出

三、儒学成为正统

小结

再见

儒家思想经历:

春秋时期,应运而生

→战国后期,蔚然大宗

→秦朝时候,遭到打击

→西汉初年,逐渐复苏

→汉武帝时期,正统思想

任何怀抱理想,在现实世界找不到精神家园的人,都

是丧家狗。——李零

春秋战国时期的儒学代表人物有哪些?他们对儒学有

哪些贡献?为什么儒家思想在春秋战国时期会成为“丧家

狗”?

孔子:“仁”和“礼”;“为政以德”

孟子:“仁政”;“民贵君轻”

各国热衷于兼并战争和改革变法;儒家思想不能立竿见影富国强兵

荀子:“仁义”和“王道”;“礼法并施”、“君舟民水”

秦朝时,儒家思想的历史地位如何?请用史实说明。

焚书坑儒

法家思想指导下的秦王朝(15年),穷兵黩武,暴政苛刑,很快走上了灭亡之路。

到了西汉……

汉兴,接秦之敝,诸侯并起,民失作业而大饥馑。凡米石五千,人相食,死者过半。高祖乃令民得卖子,就食蜀、汉。天下既定,民亡盖臧,自天子不能具醇驷,而将相或乘牛车。

——《汉书·食货志》

如果你生活在汉初,你建议用哪家思想治国?

一、从“无为”到“有为”

汉初以黄老思想治理国家的原因?

(1)客观: 西汉初年,经济残破,百废待兴;黄老之学适应了当时休养生息政策的需要;

(2)主观:汉初统治者吸取秦亡的教训。

黄老思想的主要内容:无为而治

1、汉初的“无为而治”

“人法地,地法天,天法道,道法自然。”

——老子

“无为”:遵循自然的法则而不妄为;

“治”:治理。

意思是自己不妄为而使天下得到治理。

无为而治不是一无所为,不是什么都不做;而是不妄为,不随意而为,不违道而为。

什么是“无为而治”?

概念阐释

根据材料说出汉初“无为”的成效如何?

“至武帝之初七十年间,国家亡事,非遇水旱,则民人给家足,都鄙廪庾(lǐn yǔ 粮仓)尽满,而府库余财。京师之钱累百巨万,贯朽而不可校。太仓之粟陈陈相因,充溢露积于外,腐败不可食。众庶街巷有马。阡陌之间成群,乘牸牝(zi pin 母马)者而不得会聚。”

—《后汉书.食货志》

成效:经济实力逐渐恢复和增强,人民生活安定,社会繁荣,国力日盛。

黄老思想作为国家指导思想

汉惠帝

汉文帝

汉景帝

汉高祖

材料一:元朔元年秋,匈奴入辽西,杀太守、入渔阳、雁门、败都尉,杀略三千余人。元朔二年春正月,匈奴入上谷、渔阳,杀略吏民千余人。元朔三年夏,匈奴入代,杀太守;入雁门,杀略千余人。元朔四年夏,匈奴入代、定襄、上郡,杀略千余人。

——班固《汉书·武帝纪》

材料二:偃说上曰:“古者诸侯地不过百里,强弱之形易制。今诸侯或连城数十,地方千里,缓则骄奢易为淫乱,急则阻其强而合从以逆京师。今以法割削之,则逆节萌起,前日晁错是也。”于是上从其计。

——班固《汉书·主父偃传》

材料三:(汉初)富者田连阡陌,贫者无立锥之地,又专川泽之利,管山林之饶,荒淫越制,逾侈以相高……民愁亡聊,亡逃山林,转为盗贼。赭衣半道,断狱岁以千万数。汉兴循而未改。

——班固《汉书·食货志》

①匈奴威胁着西北边疆的安全。

②王国问题的存在严重影响到中央集权的巩固。

③土地兼并剧烈。

原因:

①汉朝经济实力的恢复和增强(前提)

②社会潜伏着危机:王国问题、土地兼并、匈奴为患等问题(必要性)

③汉武帝个人素质

分析汉武帝从“无为”向“有为”转变的原因

2、汉武帝的“有为而治”

汉武帝其人

如武帝之雄才大略,不改文景之恭俭以济斯民,虽诗书所称,何有加焉。

——班固

秦皇汉武、元世祖、拿破仑,或数百年,数十年而斩,亦可谓有志之士矣。拿破仑兴法典,汉武帝纪赞,不言武功,又有千年之志者。

——孙中山

汉武帝的6个第一:

(1)第一个用儒家学说统一思想的皇帝。

(2)第一个创立太学培养人才的皇帝。

(3)第一个大力拓展中国疆土的皇帝。

(4)第一个开通西域的皇帝。

(5)第一个用皇帝年号来纪元的皇帝。

(6)第一个用罪己诏形式进行自我批评的皇帝。

汉武帝的“有为”包括政治上、经济上、军事上等,想一想以前所学内容(必修①必修②)有何表现?

思考?

汉武帝刘彻(公元前156年~前87年)

汉武帝 “有为”的表现

政治:必修①:

(1)加强中央集权:颁布推恩令(2)加强皇权:用身边做侍从、秘书工作的人任尚书令、侍中,参与军国大事,以削弱相权;

经济:必修②:

抑制富商大贾的势力,稳定物价。实行货币官铸、盐铁专卖、物价管理、向工商业者加征重税等

军事:外交:

成功反击匈奴;派张骞出使西域等

为了配合政治、经济、军事上的”有为”,汉武帝还需要思想上的“有为”作支撑,那么什么样的思想符合当时统治的需要呢?

合作学习

学生表演历史短剧“罢黜百家,独尊儒术”:

其中由老师扮演汉武帝,学生共分为3个小组,分别扮演当时的法家(A组)、道家(B组)、儒家(董仲舒,C组)的代表人物,分别说明自己的主张及理由。

二、“罢黜百家,独尊儒术”的提出

董仲舒

汉代儒学代表、大学问家

三次应对策问《天人三策》晚年著《春秋繁露》,创制新儒学体系。

“罢黜百家,独尊儒术”政治格局,为此后两千余年间封建统治者所沿袭。

材料一:“天子受命于天,天下受命于天子。” (《春秋繁露·为人者天地》)

“受命之君,天意之所予也。”(《春秋繁露·深察民号》)

(1)根据材料一,董仲舒提出了什么观点?

宣扬君权神授,人君受命于天,统治天下。

材料二:“观天人相与之际,甚可畏也。国家将有失道之败,而天乃先出灾害以谴告之,不知自省,又出怪异以警惧之,尚不知变,而伤败乃至。以此见天心之仁爱人君而欲止其乱也。”

“与天同者,大治”,天降祥瑞;“与天异者,大乱”,天降灾祸。

“屈民而伸君,屈君而伸天,春秋之大义也。”

(2)根据材料二,董仲舒提出了什么观点?

人君无道,天会降下灾异加以谴责和威慑,人君必须遵循天道。

材料三:《春秋》大一统者,天地之常经,古今之通谊也。今师异道,人异论,百家殊方,指意不同,是以上亡以持一统;法制数变,下不知所守。臣愚以为诸不在六艺之科,孔子之术者,皆绝其道,勿使并进。邪辟之说灭息,然后统纪可一而法度可明,民知所从矣。

——《汉书·董仲舒传》

(3)根据材料三,董仲舒提出了什么观点?

大一统思想

材料四:“君臣、父子、夫妇之义,皆与诸阴阳之道。君为阳,臣为阴,父为阳,子为阴,夫为阳,妻为阴。……王道之三纲,可求于天。 ”

—— 《春秋繁露·基义》

(4)根据材料四,董仲舒提出了什么观点?

三纲五常

二、“罢黜百家,独尊儒术”的提出

新的儒学思想

1、特点

2、内容

⑴君主统治的合理性-----“君权神授”

⑵君主权力的有限性-----如果人君无道,天将降下灾异来谴责和威慑。

①以儒家为骨干,融合道家、法家和阴阳五行家的一些思想而形成的新的思想体系。

②为儒学披上神学外衣(具有神学色彩)。

“大一统”思想

天人感应

仁政(限田、薄敛、省役)和三纲五常

3、董仲舒的“新儒学思想”的影响

(1)新儒学为封建统治提供了理论依据。对于扭转内外松弛的局势十分有利,深受汉武帝的赏识,并付诸实行。

(2)为儒学成为封建社会的正统思想起到了关键性作用。

想一想,汉武帝既然“独尊儒术”,为什么在他统治思想中又杂糅了一些其他学派的思想?

学思之窗

答:汉武帝独尊儒术的目的不单纯是为尊儒,其真正目的是要加强专制主义中央集权统治,于是所有其他有助于实现这个目的的思想他也都会吸取。

有人认为:就其实质而言,“罢黜百家,独尊儒术”与秦朝的“焚书坑儒”是相同的。

请回答:你认为上述观点是否有道理?结合秦汉史实指出依据。

有一定道理。

秦朝“焚书坑儒”和汉武帝“罢黜百家,独尊儒术”,虽然确立的统治思想不同,但都是为了适应加强中央集权的需要。都属于思想文化专制的需要。

董仲舒的新儒学思想

4、实质:思想文化专制

董仲舒改造后的新儒学有利于解决汉武帝面临的社会问题吗?

▼边境不宁

▼诸侯王势力割据势力威胁中央集权

▼土地兼并严重

▼阶级矛盾尖锐

▲加强中央集权

▲加强君权

▲限制土地兼并

▲缓和阶级矛盾,制定规范限制人民

面临问题

董仲舒的学说

解决之道

◇“春秋大一统”“罢黜百家,独尊儒术”,思想上的统一

◇“君权神授”“天人合一””天人感应”

◇限田、薄敛、省役

◇制定道德标准“三纲五常”

② 学术文化自身的发展。(文化符合)

① 社会的政治经济形势。(社会危机 背景)

一种思想在一个时代的地位与哪些因素有关?

③ 统治者的需要。(统治者的推崇)

三、儒学成为正统

阅读P10

汉武帝采取什么方法在全国推广儒学?最终又产生了什么样的影响?

1、思想:汉武帝接受董仲舒“罢黜百家,独尊儒术”的建议。

2、政治:汉武帝起用很多儒学家参与国家大政。

3、教育:汉武帝大力推行儒学教育。

教科书:

教官:

官办最高学府:

地方教育系统:

儒家经典—五经

五经博士

太学

考试合格做官

——凭儒学入仕

郡县立学校

——儒学在民间独尊

——儒学垄断教育

正统思想 主流地位

三、儒学成为正统

评价

积极

消极

1.加强了中央集权,巩固了大一统的国家,有利于稳定社会秩序

2.对儒学为主流的传统文化起了积极作用

3.发扬了中华民族传统美德

1.含有唯心主义的成分

2.扼杀不同流派的思想,有专制作风

3.带有神学迷信色彩,为了维护封建专制和等级制度而宣扬纲常伦理

董仲舒的新儒学中有哪些积极成分?哪些又是在现实生活中要扬弃的?

思考

董仲舒以后的儒学与先秦儒学有何不同

(1)地位:先秦儒学只是百家之一,而董仲舒以后的儒学被当成真理而独尊。

(2)内容:先秦儒学谈论现实问题,而董仲舒以后的儒学谈论神学。

(3)追求:先秦儒学是对“真理”的追求,而董仲舒以后的儒学则成为儒者的“政治敲门砖”。

(4)先秦儒学处于充实发展中,而董仲舒以后的儒学则被当作“圣经”。

一、从“无为”到“有为”

二、董仲舒 “罢黜百家,独尊儒术”的提出

三、儒学成为正统

小结

再见

同课章节目录

- 第一单元 中国传统文化主流思想的演变

- 第1课 “百家争鸣”和儒家思想的形成

- 第2课 “罢黜百家 独尊儒术”

- 第3课 宋明理学

- 第4课 明清之际活跃的儒家思想

- 第二单元 西方人文精神的起源及其发展

- 第5课 西方人文主义思想的起源

- 第6课 文艺复兴和宗教改革

- 第7课 启蒙运动

- 第三单元 古代中国的科学技术与文学艺术

- 第8课 古代中国的发明和发现

- 第9课 辉煌灿烂的文学

- 第10课 充满魅力的书画和戏曲艺术

- 第四单元 近代以来世界的科学发展历程

- 第11课 物理学的重大进展

- 第12课 探索生命起源之谜

- 第13课 从蒸汽机到互联网

- 第五单元 近代中国的思想解放潮流

- 第14课 从“师夷长技”到维新变法

- 第15课 三民主义的形成和发展

- 第16课 新文化运动与马克思主义的传播

- 第六单元 20世纪以来中国重大思想理论成果

- 第17课 毛泽东思想

- 第18课 中国特色社会主义理论体系的形成与发展

- 第七单元 现代中国的科技、教育与文学艺术

- 第19课 中华人民共和国成立以来的重大科技成就

- 第20课 “百花齐放”“百家争鸣”

- 第21课 现代中国教育的发展

- 第八单元 19世纪以来的世界文学艺术

- 第22课 文学的繁荣

- 第23课 美术的辉煌

- 第24课 音乐与影视艺术