人教版七年级历史下册第7课辽、西夏与北宋的并立 课件 (共30张PPT)

文档属性

| 名称 | 人教版七年级历史下册第7课辽、西夏与北宋的并立 课件 (共30张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 4.9MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2019-03-10 11:30:42 | ||

图片预览

文档简介

第7课 辽、西夏与北宋的并立

一、契丹族与党项族

契丹族兴起:

隋唐时期,与汉族联系日益密切

唐朝末年,北方汉人带去了先进的生产技术和生活方式

9世纪后期,契丹已有了农耕、冶铁等行业

辽墓壁画《契丹人饮马图》

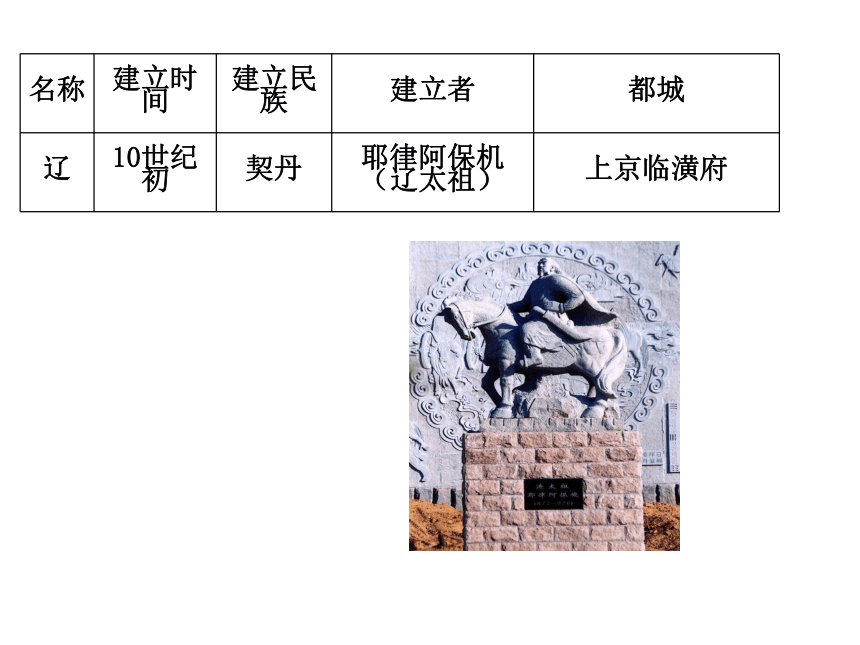

名称 建立时间 建立民族 建立者 都城

辽 10世纪初 契丹 耶律阿保机(辽太祖) 上京临潢府

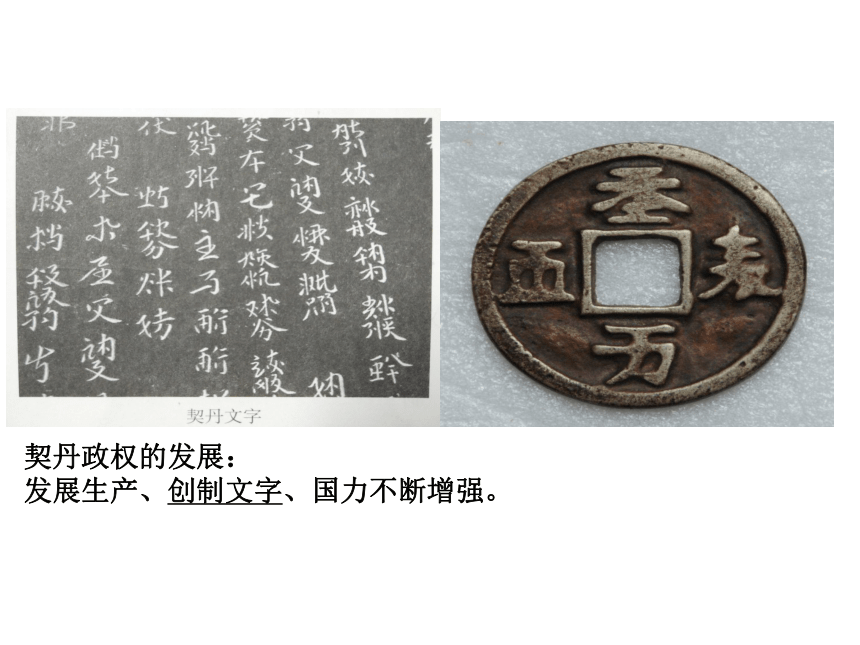

契丹政权的发展:

发展生产、创制文字、国力不断增强。

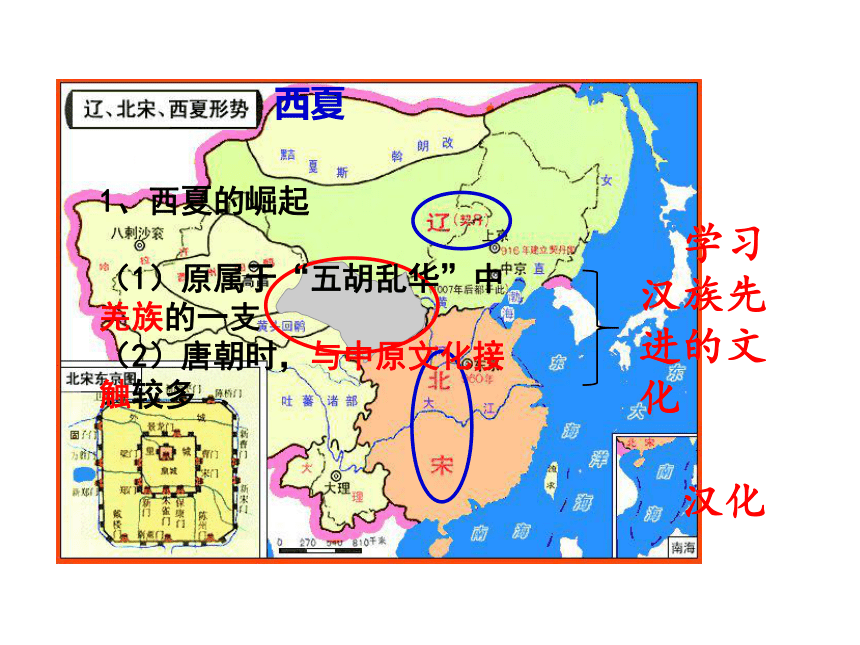

西夏

1、西夏的崛起

(1)原属于“五胡乱华”中羌族的一支

(2)唐朝时,与中原文化接触较多

学习汉族先进的文化

汉化

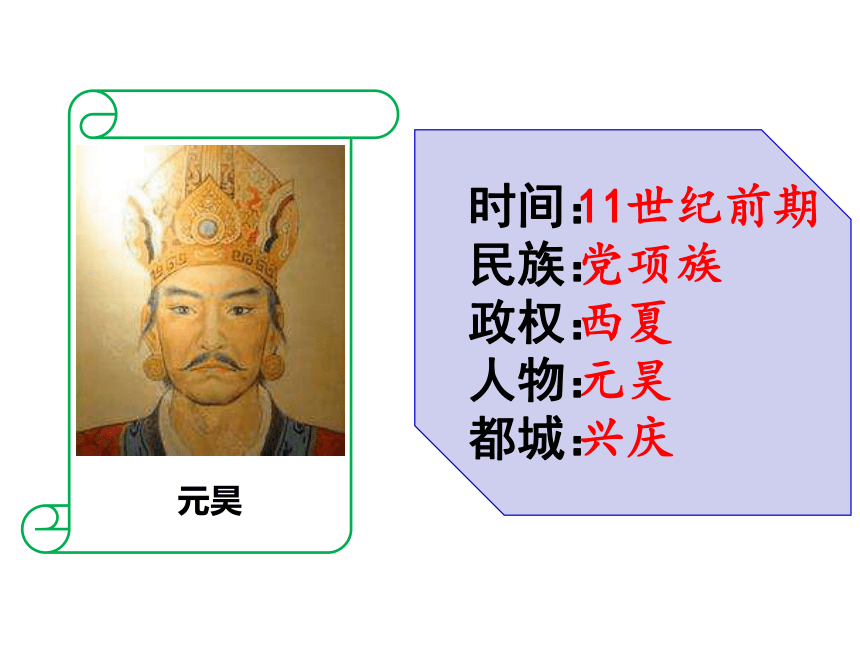

时间:

民族:

政权:

人物:

都城:

11世纪前期

党项族

西夏

元昊

兴庆

元昊

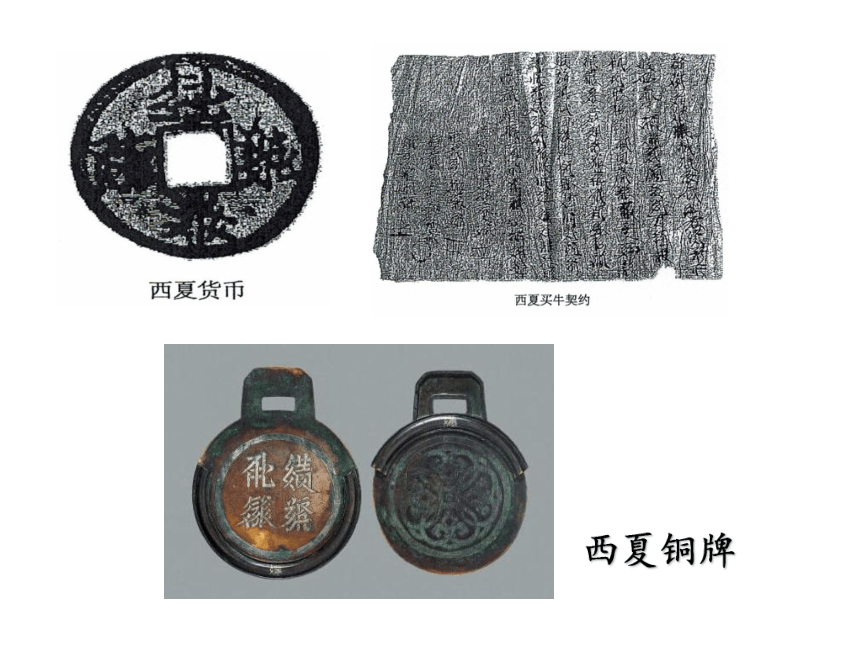

西夏铜牌

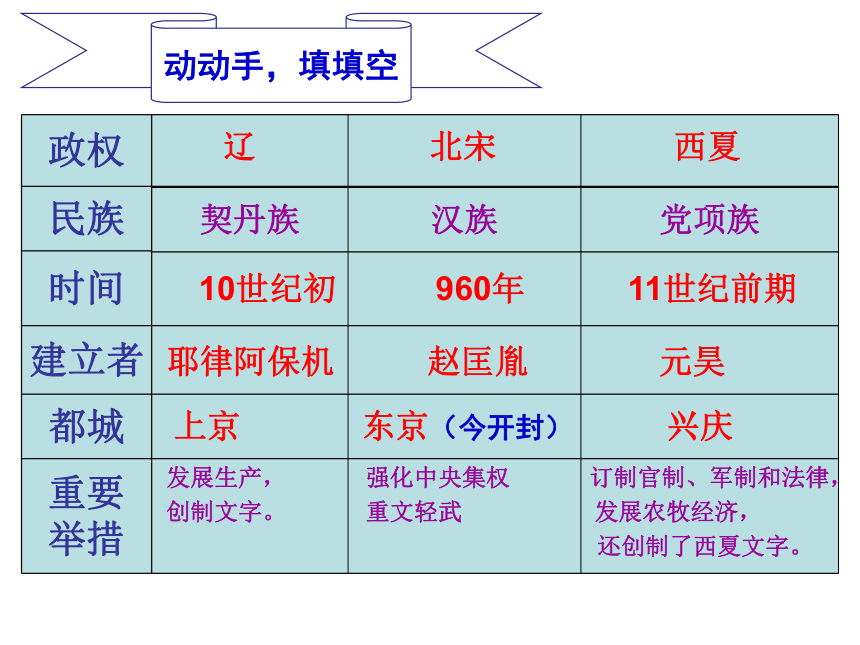

政权

民族

时间

建立者

都城

重要

举措

辽 北宋 西夏

10世纪初 960年 11世纪前期

耶律阿保机 赵匡胤 元昊

上京 东京(今开封) 兴庆

发展生产, 强化中央集权 订制官制、军制和法律,

创制文字。 重文轻武 发展农牧经济,

还创制了西夏文字。

动动手,填填空

契丹族 汉族 党项族

辽与北宋的和战

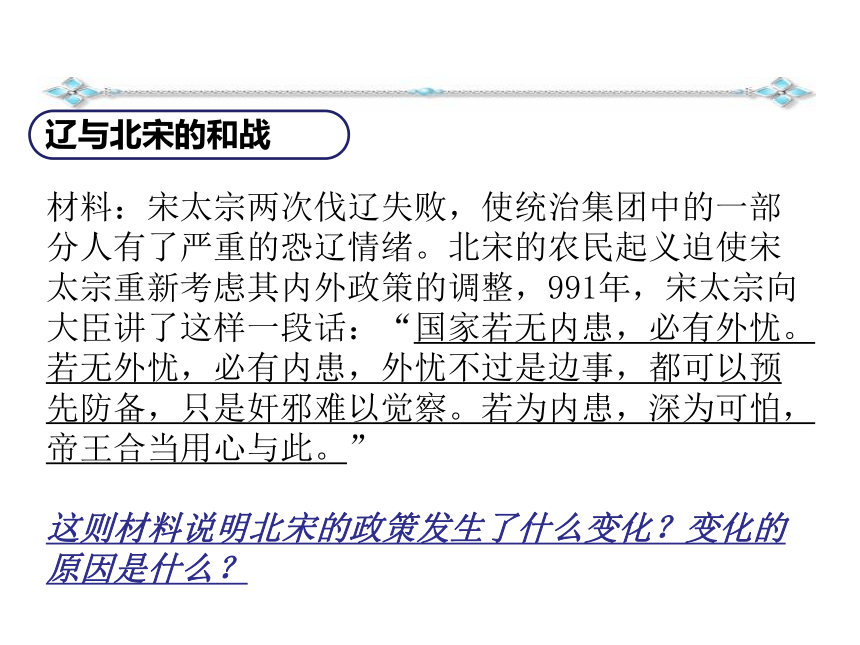

材料:宋太宗两次伐辽失败,使统治集团中的一部分人有了严重的恐辽情绪。北宋的农民起义迫使宋太宗重新考虑其内外政策的调整,991年,宋太宗向大臣讲了这样一段话:“国家若无内患,必有外忧。若无外忧,必有内患,外忧不过是边事,都可以预先防备,只是奸邪难以觉察。若为内患,深为可怕,帝王合当用心与此。”

这则材料说明北宋的政策发生了什么变化?变化的原因是什么?

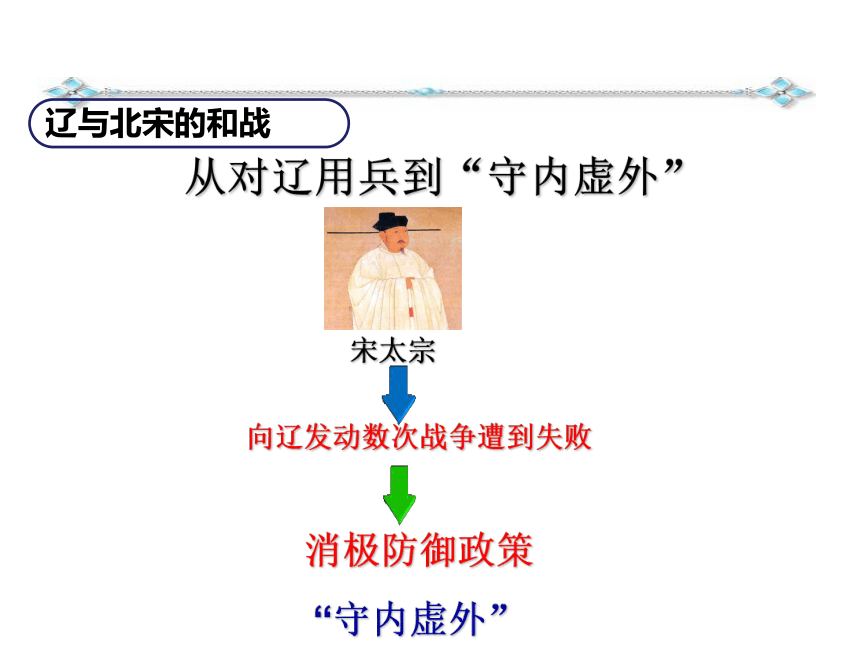

从对辽用兵到“守内虚外”

宋太宗

向辽发动数次战争遭到失败

消极防御政策

“守内虚外”

辽与北宋的和战

契 丹 的 兴 起

幽州

云州

上京

黄龙府

农安

临潢府

女

真

韦

室

鞨

水

黑

靺

巴林左旗南

黄

河

河

辽

河

土

河

潢

江

龙

黑

海

渤

海

本

日

契

丹

(辽)

后

晋

海

东

高

丽

943年契丹(辽)疆域

幽云十六州地区

阴

山

木叶山

东京

开封

北

辽

云州

武州

新州

朔州

寰州

应州

蔚州

涿州

幽州

顺州

蓟州

檀州

儒州

妫州

莫州

濮阳

澶州

北京

大同

蓟县

高粱河

陈家谷

幽云十六州

宋辽主要交战

地点

岐沟关

瓦桥关

瀛州

河间

宋

渤

海

河

黄

水

干

桑

宋辽交战形势

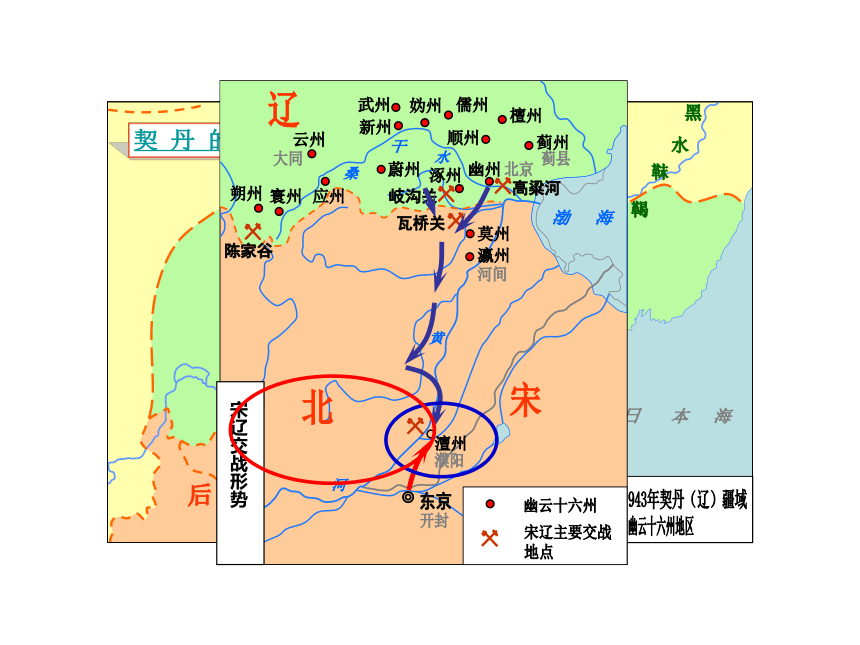

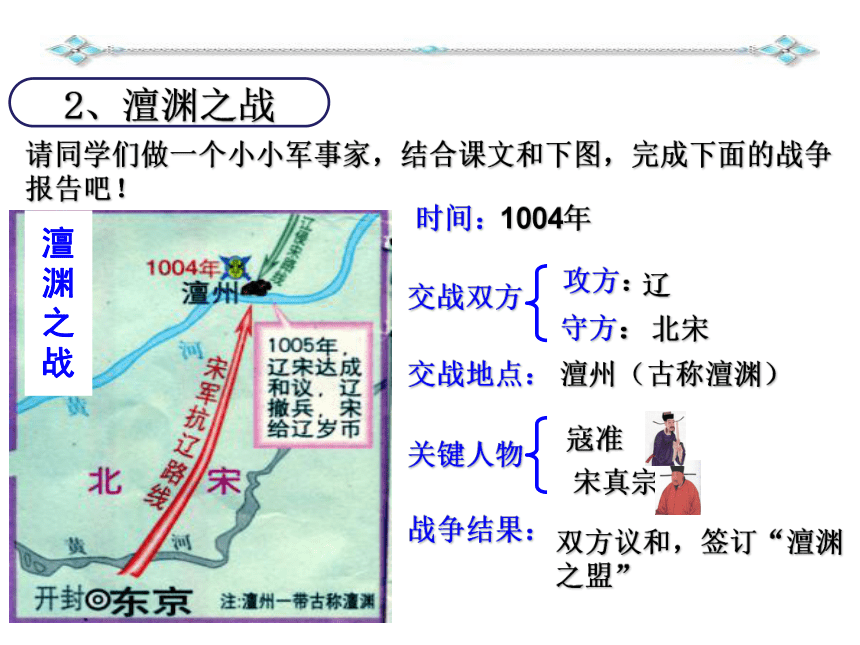

2、澶渊之战

时间:

交战双方

交战地点:

关键人物

战争结果:

请同学们做一个小小军事家,结合课文和下图,完成下面的战争报告吧!

攻方:

守方:

1004年

辽

北宋

澶州(古称澶渊)

寇准

宋真宗

双方议和,签订“澶渊之盟”

澶

渊

之

战

材料一

在宋采取守势后,辽朝却对宋展开攻势。《辽史》载:“将与宋战,(萧)挞凛(辽军大将)中弩,我兵(辽兵)失倚。

材料二

“北方的强敌,一时既无法驱除,而建都开封,尤使宋室处一极不利的形势下。……这一层,宋人未尝不知。然而客观的条件,使他们无法改计。”

——钱穆《国史大纲》

为什么北宋打了胜仗还要签订盟约呢?

澶渊之盟是辽与北宋在双方力量相对均衡的条件下互相妥协的产物

材料一 从宋真宗到宋仁宗的几十年间,农民的各种赋役负担都以直线上升的速度增加,举例如下:

项目 景德年间 庆历年间

商税 450万(贯) 1975万(贯)

酒税 428万(贯) 1710万(贯)

盐税 355万(贯) 715万(贯)

总计 1233万(贯) 4400万(贯)

评价?

材料二:(辽)与朝廷和好年深,蕃汉人户休养生息,人人安居,不乐战斗。 ——苏辙:《栾城集》

材料三:澶渊之盟以后,双方在交界处开设贸易场所,称为“榷场”。官府和商人用各种商品在此进行交换,互通有无。

材料四:尽管澶渊之盟常给人以“城下之盟”的印象,但基本内容还是平等的,北宋并没有丢大太的面子。……且和平实现后,北宋还能送双方贸易中获得大量盈余,辽朝亦可借此获得其必需品,因而对双方都是划算的。 ——《中国政治通史》

澶渊之盟订立,众说纷纭

北宋人觉得 辽人觉得 站在中华民族的角度,我们认为

澶渊之盟订立,众说纷纭

北宋人觉得 辽人觉得 站在中华民族的角度,我们认为

澶渊之盟是一个屈辱的和约,“岁币”成为北宋人民的负担。

澶渊之盟不仅使辽安然脱险,还得到了“岁币”。

澶渊之盟的订立有其积极的一面:它结束了辽宋之间几十年的战争,使此后的辽宋边境长期处于相对和平稳定的状态。

对辽来说,澶渊之盟不仅使辽安然脱险,还得到了“岁币”。

对于北宋来说,澶渊之盟是一个屈辱的合约,“岁币”成为北宋人民的负担。

从整个中华民族的发展看,澶渊之盟的订立有其积极的一面:它结束了辽宋之间几十年的战争,使此后的辽宋边境长期处于相对和平稳定的状态,不仅双方边境地区的生产得到发展,而且还彼此贸易。

战争

连年的战争使西夏受到很大损失,人民处于困苦之中

元昊向宋称臣,宋给西夏岁币,重新开放边境贸易市场。

宋夏边界贸易兴旺

阅读课文36页第一段,思考并回答下列问题:

1.元昊称帝以后,西夏与北宋关系怎样?

2.后来西夏为什么与北宋议和?

3.订立宋夏和约内容是什么?

4.宋夏和议有什么作用?

探究二:战争与和平(交往篇)

3、西夏与北宋的和战

辽

北宋

西夏

材料二:……达成和议,宋册封元昊为‘夏国主’,元昊对宋称臣……宋每年予西夏‘岁赐’……

——张帆《中国古代简史》

材料一:元昊称帝后,先后与北宋进行了三川口、好水川、定川寨之战。

——《宋史新论》

1.根据材料,概括宋夏关系

发生了怎样的变化?

宋夏关系:休战事 定君臣

战争与和平

2.读史料:

材料:直至宋仁宗庆历四年(1044年),北宋与西夏达成和平协议,史称“庆历和议”。这次平等和议换得了宋夏将近半个世纪的和平。

根据课本知识回答宋夏和议的内容和影响

元昊向宋称臣,宋给西夏岁币。议和后,宋夏边界贸易兴旺。

想一想?

探史明理

有人说辽、夏对宋的战争是侵略战争,你赞同这种看法吗?说出理由。

思考:有人说辽、夏对宋的战争是侵略战争,你赞同这种看法吗?说出理由。

不赞同。辽、西夏的建立者分别是契丹族和党项族,这两个民族从居住区域、历史传统、民族文化习俗等方面看,都属于中华民族的一部分。因此,辽、西夏对宋的战争冲突,都属于民族内部问题,不是侵略战争。

但是,辽、西夏对宋的战争中,大肆的抢劫破坏了当地人民正常的生活,是非正义的。

回顾:历史上的民族交流与融合

1、民族迁徙

三国两晋南北朝时,北方少数民族内迁和中原汉人南迁

2、战争与交往

春秋战国时期,中原与北方少数民族的战争;

秦汉时期,北击匈奴

唐太宗时击败东、西突厥

3、少数民族统治者改革(汉化)

北魏孝文帝改革

4、友好往来

唐朝,汉族与北方少数民族杂居、通婚,文成公主入藏

寻踪辽夏:

在我国现在的五十六个民族中,没有契丹族、党项族,他们是怎样神秘“消失”的呢?

拓展延伸:

1.与北宋签订澶渊之盟的少数民族政权是( )

A.西夏 B.金 C.辽 D.元

C

2.1038年少数民族首领元昊建立的

政权在右图A、B、C、D中的哪一处

( )

C

3.下列能正确反映北宋与少数民族政权并立的示意图的

是( )

C

4.宋和西夏达成和议后,产生的积极影响包括( )

①增加了中原人民的经济负担

②促进了宋与西夏的和平交往

③推动了西北边境地区的发展

④北宋获得相对安定的发展环境

A.①②③ B.②③④

C.①③④ D.①②④

B

D

5.“大宋皇帝谨致誓书于大契丹皇帝阙下:共遵诚信,

虔奉欢盟,以风土之宜,助军旅之费,每岁以绢二十

万匹,银一十万两……差人搬送至雄州交割。”下列

史实哪一项与此盟约无关( )

A.辽军攻宋发生澶州之战

B.北宋应允给辽岁币

C.以后辽宋之间保持和平局面

D.宋辽以淮水到大散关为界

一、契丹族与党项族

契丹族兴起:

隋唐时期,与汉族联系日益密切

唐朝末年,北方汉人带去了先进的生产技术和生活方式

9世纪后期,契丹已有了农耕、冶铁等行业

辽墓壁画《契丹人饮马图》

名称 建立时间 建立民族 建立者 都城

辽 10世纪初 契丹 耶律阿保机(辽太祖) 上京临潢府

契丹政权的发展:

发展生产、创制文字、国力不断增强。

西夏

1、西夏的崛起

(1)原属于“五胡乱华”中羌族的一支

(2)唐朝时,与中原文化接触较多

学习汉族先进的文化

汉化

时间:

民族:

政权:

人物:

都城:

11世纪前期

党项族

西夏

元昊

兴庆

元昊

西夏铜牌

政权

民族

时间

建立者

都城

重要

举措

辽 北宋 西夏

10世纪初 960年 11世纪前期

耶律阿保机 赵匡胤 元昊

上京 东京(今开封) 兴庆

发展生产, 强化中央集权 订制官制、军制和法律,

创制文字。 重文轻武 发展农牧经济,

还创制了西夏文字。

动动手,填填空

契丹族 汉族 党项族

辽与北宋的和战

材料:宋太宗两次伐辽失败,使统治集团中的一部分人有了严重的恐辽情绪。北宋的农民起义迫使宋太宗重新考虑其内外政策的调整,991年,宋太宗向大臣讲了这样一段话:“国家若无内患,必有外忧。若无外忧,必有内患,外忧不过是边事,都可以预先防备,只是奸邪难以觉察。若为内患,深为可怕,帝王合当用心与此。”

这则材料说明北宋的政策发生了什么变化?变化的原因是什么?

从对辽用兵到“守内虚外”

宋太宗

向辽发动数次战争遭到失败

消极防御政策

“守内虚外”

辽与北宋的和战

契 丹 的 兴 起

幽州

云州

上京

黄龙府

农安

临潢府

女

真

韦

室

鞨

水

黑

靺

巴林左旗南

黄

河

河

辽

河

土

河

潢

江

龙

黑

海

渤

海

本

日

契

丹

(辽)

后

晋

海

东

高

丽

943年契丹(辽)疆域

幽云十六州地区

阴

山

木叶山

东京

开封

北

辽

云州

武州

新州

朔州

寰州

应州

蔚州

涿州

幽州

顺州

蓟州

檀州

儒州

妫州

莫州

濮阳

澶州

北京

大同

蓟县

高粱河

陈家谷

幽云十六州

宋辽主要交战

地点

岐沟关

瓦桥关

瀛州

河间

宋

渤

海

河

黄

水

干

桑

宋辽交战形势

2、澶渊之战

时间:

交战双方

交战地点:

关键人物

战争结果:

请同学们做一个小小军事家,结合课文和下图,完成下面的战争报告吧!

攻方:

守方:

1004年

辽

北宋

澶州(古称澶渊)

寇准

宋真宗

双方议和,签订“澶渊之盟”

澶

渊

之

战

材料一

在宋采取守势后,辽朝却对宋展开攻势。《辽史》载:“将与宋战,(萧)挞凛(辽军大将)中弩,我兵(辽兵)失倚。

材料二

“北方的强敌,一时既无法驱除,而建都开封,尤使宋室处一极不利的形势下。……这一层,宋人未尝不知。然而客观的条件,使他们无法改计。”

——钱穆《国史大纲》

为什么北宋打了胜仗还要签订盟约呢?

澶渊之盟是辽与北宋在双方力量相对均衡的条件下互相妥协的产物

材料一 从宋真宗到宋仁宗的几十年间,农民的各种赋役负担都以直线上升的速度增加,举例如下:

项目 景德年间 庆历年间

商税 450万(贯) 1975万(贯)

酒税 428万(贯) 1710万(贯)

盐税 355万(贯) 715万(贯)

总计 1233万(贯) 4400万(贯)

评价?

材料二:(辽)与朝廷和好年深,蕃汉人户休养生息,人人安居,不乐战斗。 ——苏辙:《栾城集》

材料三:澶渊之盟以后,双方在交界处开设贸易场所,称为“榷场”。官府和商人用各种商品在此进行交换,互通有无。

材料四:尽管澶渊之盟常给人以“城下之盟”的印象,但基本内容还是平等的,北宋并没有丢大太的面子。……且和平实现后,北宋还能送双方贸易中获得大量盈余,辽朝亦可借此获得其必需品,因而对双方都是划算的。 ——《中国政治通史》

澶渊之盟订立,众说纷纭

北宋人觉得 辽人觉得 站在中华民族的角度,我们认为

澶渊之盟订立,众说纷纭

北宋人觉得 辽人觉得 站在中华民族的角度,我们认为

澶渊之盟是一个屈辱的和约,“岁币”成为北宋人民的负担。

澶渊之盟不仅使辽安然脱险,还得到了“岁币”。

澶渊之盟的订立有其积极的一面:它结束了辽宋之间几十年的战争,使此后的辽宋边境长期处于相对和平稳定的状态。

对辽来说,澶渊之盟不仅使辽安然脱险,还得到了“岁币”。

对于北宋来说,澶渊之盟是一个屈辱的合约,“岁币”成为北宋人民的负担。

从整个中华民族的发展看,澶渊之盟的订立有其积极的一面:它结束了辽宋之间几十年的战争,使此后的辽宋边境长期处于相对和平稳定的状态,不仅双方边境地区的生产得到发展,而且还彼此贸易。

战争

连年的战争使西夏受到很大损失,人民处于困苦之中

元昊向宋称臣,宋给西夏岁币,重新开放边境贸易市场。

宋夏边界贸易兴旺

阅读课文36页第一段,思考并回答下列问题:

1.元昊称帝以后,西夏与北宋关系怎样?

2.后来西夏为什么与北宋议和?

3.订立宋夏和约内容是什么?

4.宋夏和议有什么作用?

探究二:战争与和平(交往篇)

3、西夏与北宋的和战

辽

北宋

西夏

材料二:……达成和议,宋册封元昊为‘夏国主’,元昊对宋称臣……宋每年予西夏‘岁赐’……

——张帆《中国古代简史》

材料一:元昊称帝后,先后与北宋进行了三川口、好水川、定川寨之战。

——《宋史新论》

1.根据材料,概括宋夏关系

发生了怎样的变化?

宋夏关系:休战事 定君臣

战争与和平

2.读史料:

材料:直至宋仁宗庆历四年(1044年),北宋与西夏达成和平协议,史称“庆历和议”。这次平等和议换得了宋夏将近半个世纪的和平。

根据课本知识回答宋夏和议的内容和影响

元昊向宋称臣,宋给西夏岁币。议和后,宋夏边界贸易兴旺。

想一想?

探史明理

有人说辽、夏对宋的战争是侵略战争,你赞同这种看法吗?说出理由。

思考:有人说辽、夏对宋的战争是侵略战争,你赞同这种看法吗?说出理由。

不赞同。辽、西夏的建立者分别是契丹族和党项族,这两个民族从居住区域、历史传统、民族文化习俗等方面看,都属于中华民族的一部分。因此,辽、西夏对宋的战争冲突,都属于民族内部问题,不是侵略战争。

但是,辽、西夏对宋的战争中,大肆的抢劫破坏了当地人民正常的生活,是非正义的。

回顾:历史上的民族交流与融合

1、民族迁徙

三国两晋南北朝时,北方少数民族内迁和中原汉人南迁

2、战争与交往

春秋战国时期,中原与北方少数民族的战争;

秦汉时期,北击匈奴

唐太宗时击败东、西突厥

3、少数民族统治者改革(汉化)

北魏孝文帝改革

4、友好往来

唐朝,汉族与北方少数民族杂居、通婚,文成公主入藏

寻踪辽夏:

在我国现在的五十六个民族中,没有契丹族、党项族,他们是怎样神秘“消失”的呢?

拓展延伸:

1.与北宋签订澶渊之盟的少数民族政权是( )

A.西夏 B.金 C.辽 D.元

C

2.1038年少数民族首领元昊建立的

政权在右图A、B、C、D中的哪一处

( )

C

3.下列能正确反映北宋与少数民族政权并立的示意图的

是( )

C

4.宋和西夏达成和议后,产生的积极影响包括( )

①增加了中原人民的经济负担

②促进了宋与西夏的和平交往

③推动了西北边境地区的发展

④北宋获得相对安定的发展环境

A.①②③ B.②③④

C.①③④ D.①②④

B

D

5.“大宋皇帝谨致誓书于大契丹皇帝阙下:共遵诚信,

虔奉欢盟,以风土之宜,助军旅之费,每岁以绢二十

万匹,银一十万两……差人搬送至雄州交割。”下列

史实哪一项与此盟约无关( )

A.辽军攻宋发生澶州之战

B.北宋应允给辽岁币

C.以后辽宋之间保持和平局面

D.宋辽以淮水到大散关为界

同课章节目录

- 第一单元 隋唐时期:繁荣与开放的时代

- 第1课 隋朝的统一与灭亡

- 第2课 从“贞观之治”到“开元盛世”

- 第3课 盛唐气象

- 第4课 唐朝的中外文化交流

- 第5课 安史之乱与唐朝衰亡

- 第二单元 辽宋夏金元时期:民族关系发展和社会变化

- 第6课 北宋的政治

- 第7课 辽、西夏与北宋的并立

- 第8课 金与南宋的对峙

- 第9课 宋代经济的发展

- 第10课 蒙古族的兴起与元朝的建立

- 第11课 元朝的统治

- 第12课 宋元时期的都市和文化

- 第13课 宋元时期的科技与中外交通

- 第三单元 明清时期:统一多民族国家的巩固与发展

- 第14课 明朝的统治

- 第15课 明朝的对外关系

- 第16课 明朝的科技、建筑与文学

- 第17课 明朝的灭亡

- 第18课 统一多民族国家的巩固和发展

- 第19课 清朝前期社会经济的发展

- 第20课 清朝君主专制的强化

- 第21课 清朝前期的文学艺术

- 第22课 活动课:中国传统节日的起源