五年级下册语文课件-18 将相和(共56张PPT) 人教新课标

文档属性

| 名称 | 五年级下册语文课件-18 将相和(共56张PPT) 人教新课标 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 3.7MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2019-03-11 08:30:28 | ||

图片预览

文档简介

课件56张PPT。负荆请罪新课导入18 将相和R·五年级语文下册 司马迁,字子长,西汉夏阳(今陕西韩城南)人,伟大的史学家、文学家、思想家。

代表作:《史记》。人物简介赵国 和氏璧 召集 蔺相如

允诺 渑池 胆怯 鼓瑟 击缶

拒绝 上卿 诸位 负荆请罪赵国 和氏璧 召集 蔺相如

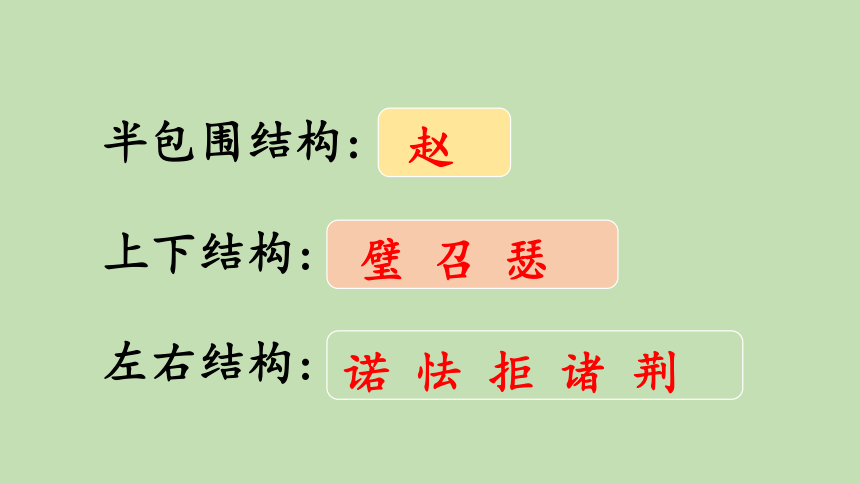

允诺 渑池 胆怯 鼓瑟 击缶

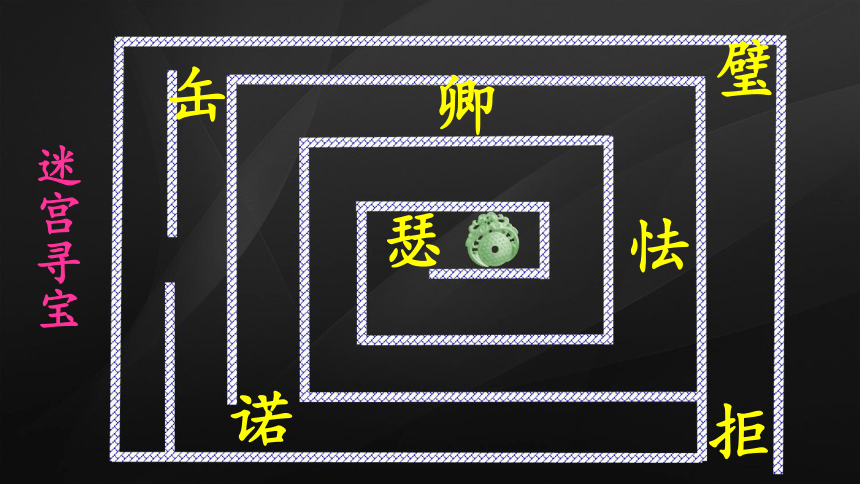

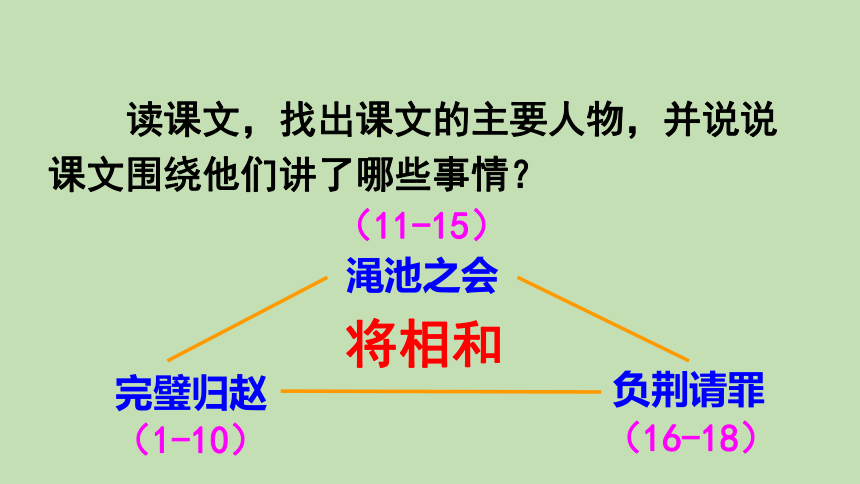

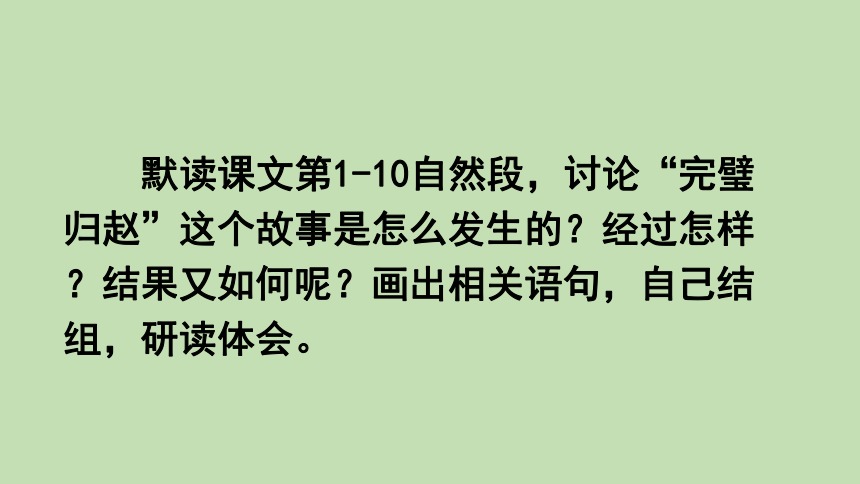

拒绝 上卿 诸位 负荆请罪bìnuòzhàozhàolìnqièjùmiǎnsèzhūqīnɡjīnɡfǒu我会读迷宫寻宝拒璧缶卿诺怯瑟我会写半包围结构:上下结构:左右结构: 读课文,找出课文的主要人物,并说说课文围绕他们讲了哪些事情?将相和完璧归赵 默读课文第1-10自然段,讨论“完璧归赵”这个故事是怎么发生的?经过怎样?结果又如何呢?画出相关语句,自己结组,研读体会。 战国时候,秦国最强,常常进攻别的国家。

有一回,赵王得了一件无价之宝,叫和氏璧。秦王知道了,就写一封信给赵王,说愿意拿十五座城换这块璧。战国:我国历史上的一个时期(前475或前403—前221),因各诸侯国之间连年战争,被称为“战国”。当时,比较强的国家有七个,即秦、楚、齐、赵、燕、魏、韩,被称为“战国七雄”,秦国是最强大的一个。知识备查秦国强盛赵国弱小蔺相如出使秦国

识破秦王骗宝面目

巧设计谋完璧归赵 再读第1-10自然段,说说蔺相如是如何识破秦王骗宝面目的? 蔺相如到了秦国,进宫见了秦王,献上和氏璧。秦王双手捧住璧,一边看一边称赞,绝口不提十五座城的事。称赞绝口不提暴露秦王骗宝的丑恶嘴脸双手捧住璧面对秦王的不守信,蔺相如是如何做的?巧设计谋要回和氏璧理直气壮谈条件争取时间送回和氏璧人和和氏璧都安全回国 阅读课文,找出蔺相如说的话读一读,注意人物的语气和情感,说一说你从中体会到蔺相如是个怎样的人?1.秦王绝口不提十五座城的事的时候:“这块璧有点儿小毛病,让我指给您看。”2.秦王把和氏璧交给蔺相如后: “我看您并不想交付十五座城。现在璧在我手里,您要是强逼我,我的脑袋和璧就一块儿撞碎在这柱子上!”蔺相如为什么要提出举行典礼呢?原因二:争取时间暗度陈仓,把和氏璧送回赵国。原因一:让更多的人知道秦王不守信,以城换璧的事是假的,赢得舆论支持。为人谨慎,考虑周全3.举行典礼时: “和氏璧已经送回赵国去了。您如果有诚意的话,先把十五座城交给我国,我国马上派人把璧送来,决不失信。不然,您杀了我也没有用,天下的人都知道秦国是从来不讲信用的!”1.和氏璧已经送回赵国去了。2.秦王没有办法,只得客客气气地把蔺相如送回赵国。3.蔺相如立了功,赵王封他做上大夫。我们爱表演 学完了“完璧归赵”,大家可以根据自己的喜好,选择秦王或蔺相如,课后分角色进行表演。渑池之会去吧,怕有危险;不去吧,又显得太胆怯。 众人对“渑池之会”是什么态度?读课文,说一说。赵王:对秦王不能示弱,还是去的好。蔺相如: 为了应对“渑池之会”,赵国做了什么准备?为什么要这么写? 蔺相如认为对秦王不能示弱,还是去的好,赵王才决定动身,让蔺相如随行。大将军廉颇带着军队送他们到边界上,作好了抵御秦兵的准备。为后文秦王放赵王回国埋下伏笔秦王:蔺相如:要赵王鼓瑟让秦王击缶蔺相如为了让秦王击缶,他是怎么做的?“请您为赵王击缶。”秦王拒绝了。

蔺相如再要求,秦王还是拒绝。

蔺相如说:“您现在离我只有五步远。您不答应,我就跟您拼了!”

秦王被逼得没法,只好敲了一下缶。

蔺相如也叫人记录下来,说在渑池会上,秦王为赵王击缶。出言要求书面记录行动威逼1.(秦王)不敢拿赵王怎么样,只好让赵王回去。2.蔺相如在渑池会上又立了功。赵王封蔺相如为上卿,职位比廉颇高。负荆请罪蔺相如被封为上卿完璧归赵蔺相如被封为上大夫蔺相如职位比廉颇高廉颇不服渑池之会 读一读课文,说说蔺相如是怎么面对廉颇的挑衅的?1.这话传到了蔺相如耳朵里,蔺相如就2.有一天,蔺相如坐车出去,远远看见廉颇骑着高头大马过来了,他蔺相如这样做是因为害怕廉颇吗? 秦王我都不怕,会怕廉将军吗?大家知道,秦王不敢进攻我们赵国,就因为武有廉颇,文有蔺相如。如果我们俩闹不和,就会削弱赵国的力量,秦国必然乘机来打我们。我所以避着廉将军,为的是我们赵国呀!以国家利益为重,为国着想顾大局,识大体 廉颇听到蔺相如的话后是什么反应?蔺相如面对廉颇的道歉又是怎么做的?廉颇:蔺相如:脱下战袍,背上荆条,到蔺相如门上请罪热情迎接我来说一说 学完本课,和同学之间互相说一说你们喜欢廉颇还是蔺相如?并说明理由。★将相和好的原因是什么?表面原因:蔺相如的博大胸襟和廉颇的勇于认错、知错就改。

实际原因:共同的爱国思想,共同的认识:将相和则国家安。完璧归赵:蔺相如理直气壮、撞(勇敢机智)负荆请罪渑池之会:蔺相如生气极了、拼(爱国、勇敢)蔺相如 避、迎(团结忍让)廉颇 脱、背(知错就改)以国家利益为重将相和结构梳理 本文通过记叙“完璧归赵”“渑池之会”“负荆请罪”三个小故事,赞扬了蔺相如勇敢机智、不畏强暴的斗争精神和顾全大局、以国家利益为重的可贵品质,也赞扬了廉颇知错就改的精神,同时还赞颂了他们的爱国精神。课堂小结“史家之绝唱,无韵之离骚”

鲁迅先生之所以这样评价《史记》,首先是因为它的史学价值。《史记》是我国第一部纪传体通史,也是二十四史中的第一部史书。其次就是在古代史籍中,《史记》又是一部传记文学名著,有着很高的文学成就。最后就是《史记》是在当时条件下的一部比较尊重历史的史书。拓展延伸一、为加点字选择正确的读音,画“√”。

蔺相如(lìn lìnɡ) 允诺(nuò ruò)

渑池(mǐn miǎn) 上卿(qīn qīnɡ)

胆怯(qiè què) 击缶(fǒu fǒ)√√√√√√随堂练习二、按要求写句子。1.秦王真的拿十五座城来换。

我把璧交给他。(用关联词合成一句话)如果秦王真的拿十五座城来换,我就把璧交给他。 2.秦王我都不怕,会怕廉将军吗?(改为陈述句)秦王我都不怕,不会怕廉将军。三、阅读下面的短文,并回答问题。 相传在春秋时期的楚国,有个叫卞和的人,在楚山中拾到一块璞玉(即未经过加工的美玉),把它奉献给了楚厉王。厉王就叫辨别玉的专家来鉴定,鉴定的结果说是石头。厉王大怒,认为卞和在欺骗、戏弄自己,就以欺君之罪,砍掉了卞和的左脚。不久,厉王死了,武王即位,卞和又把这块璞玉奉献给武王。武王叫辨别玉的专家来鉴定,结果同样说是石头,武王以欺君之罪,砍掉了卞和右脚。武王死后,文王即位。卞和抱着璞玉到楚山下大哭,哭了三天三夜。眼泪哭干了,最后哭出了血。文王听说后,就派人问他,说:“天下被砍掉脚的人很多,都没有这样痛苦,你为什么哭得这样悲伤呢?”卞和回答说:“我不是为我的脚被砍掉而悲伤痛哭,我所悲伤的是有人竟把宝玉说成是石头,给忠贞的人扣上欺骗的罪名。”文王于是就派人对这块璞玉进行加工,果然是一块罕见的宝玉。于是就把这块宝玉命名为“和氏璧”。由于这块宝玉的珍奇,加之来历的不平凡,因此,便成了世间所公认的至宝,价值连城。这也是秦王不惜以15座城为诱饵来骗取“和氏璧”的原因所在。1.卞和把玉献给厉王、武王,为什么他们砍掉他的脚? 因为他们请人鉴定的结果是石头,厉王、武王都认为卞和在欺骗、戏弄自己。2.为什么将这块玉命名为“和氏璧”? 这块宝玉是春秋时期楚人卞和在楚山中所得,卞和为了献玉,先后被两位君王砍掉双脚,后来楚文王发现这块“石头”果真是美玉,为卞和的忠诚所感动。于是把这块宝玉命名为“和氏璧”。3.从卞和献玉这件事,看出卞和具有怎样的特点?忠贞、执著。课后习题参考答案1.有感情地朗读课文。结合课文内容,说说你喜欢哪个人物,为什么。(1)朗读指导:本文的前两个故事中,要读出蔺相如的勇敢机智、不畏强暴的品质,语气坚定有力,语调坚实激昂,语速沉稳适中。第三个故事中,要抓住蔺相如和廉颇两个人的语言,认真揣摩人物心理的变化,读蔺相如的话语气应坦诚、真挚,要反映他宽广、豁达的内心世界。

(2)参考答案:我喜欢蔺相如,因为他勇敢机智、不畏强暴,顾全大局、宽宏大量,以国家利益为重。2.默读课文,给三个故事加上小标题,并分别说说主要内容,再说说这三个故事之间的联系。 参考答案:三个故事的小标题可以定为“完璧归赵”“渑池之会”“负荆请罪”。 主要内容:赵王得到了一件无价之宝,叫和氏璧,秦王愿意拿出十五座城池换这块璧。蔺相如来到秦国,献上和氏璧。秦王双手捧璧,赞不绝口,但绝口不提十五座城的事。蔺相如见秦王没有拿城换璧的诚意,便以璧上有瑕疵为借口取回和氏璧,并以举行典礼为由拖延时间,将璧送回了赵国。这就是完璧归赵的故事。 秦王约赵王在渑池会见。秦王要赵王鼓瑟。赵王不好推辞,鼓了一段。秦王就叫人记录下来,说在渑池会上赵王为秦王鼓瑟。蔺相如见秦王这样侮辱赵王,便走到秦王面前,以死相逼,迫使秦王为赵王击缶。秦王无奈,只好敲了一下缶。蔺相如也叫人记了下来,说渑池会上秦王为赵王击缶。这就是渑池之会的故事。 渑池会后,赵王封蔺相如为上卿,职位比廉颇高。廉颇很不服气,便扬言找机会给蔺相如难堪。为了避免与廉颇发生冲突,蔺相如请病假不上朝。在路上遇见廉颇,远远看见便叫马车夫把车往回赶。手下的人问蔺相如,为什么要怕廉颇。蔺相如说出了自己的想法。蔺相如的话传到了廉颇的耳朵里,他静心想了想,觉得自己为了争一口气而不顾国家的利益,实在不应该。就脱下战袍,背上荆条到蔺相如门上请罪。这就是负荆请罪的故事。 联系:“完璧归赵”的结果是蔺相如被封为上大夫,这是他在“渑池之会”后晋升为上卿的前提,而蔺相如晋升为上卿,是将相产生矛盾的直接原因,才有了解决矛盾的“负荆请罪”。第二个故事是第一个故事的发展,前两个故事是第三个故事的原因。3.提出自己感兴趣的或者不懂的问题,跟大家讨论。如,渑池会上,蔺相如为什么逼秦王击缶?秦王击缶后,为什么“不敢拿赵王怎么样”? 参考答案:渑池会上,秦王叫人记录下赵王为其鼓瑟一事,是为了说明秦王可以命令赵王,他们之间是不平等的,这对赵国是奇耻大辱。而蔺相如逼秦王击缶,是为了说明两国之间是平等的,从而维护了赵国的尊严。秦王知道“廉颇已经在边境上作好了准备”,蔺相如又拼死保护赵王,所以“不敢拿赵王怎么样”。课后作业1、课外阅读:既然将相和同心协力保赵国,最终赵国为什么还是被秦国灭亡了?

2、写一件发生在同学、朋友之间的团结友爱的故事,要写清楚故事的前因后果。

代表作:《史记》。人物简介赵国 和氏璧 召集 蔺相如

允诺 渑池 胆怯 鼓瑟 击缶

拒绝 上卿 诸位 负荆请罪赵国 和氏璧 召集 蔺相如

允诺 渑池 胆怯 鼓瑟 击缶

拒绝 上卿 诸位 负荆请罪bìnuòzhàozhàolìnqièjùmiǎnsèzhūqīnɡjīnɡfǒu我会读迷宫寻宝拒璧缶卿诺怯瑟我会写半包围结构:上下结构:左右结构: 读课文,找出课文的主要人物,并说说课文围绕他们讲了哪些事情?将相和完璧归赵 默读课文第1-10自然段,讨论“完璧归赵”这个故事是怎么发生的?经过怎样?结果又如何呢?画出相关语句,自己结组,研读体会。 战国时候,秦国最强,常常进攻别的国家。

有一回,赵王得了一件无价之宝,叫和氏璧。秦王知道了,就写一封信给赵王,说愿意拿十五座城换这块璧。战国:我国历史上的一个时期(前475或前403—前221),因各诸侯国之间连年战争,被称为“战国”。当时,比较强的国家有七个,即秦、楚、齐、赵、燕、魏、韩,被称为“战国七雄”,秦国是最强大的一个。知识备查秦国强盛赵国弱小蔺相如出使秦国

识破秦王骗宝面目

巧设计谋完璧归赵 再读第1-10自然段,说说蔺相如是如何识破秦王骗宝面目的? 蔺相如到了秦国,进宫见了秦王,献上和氏璧。秦王双手捧住璧,一边看一边称赞,绝口不提十五座城的事。称赞绝口不提暴露秦王骗宝的丑恶嘴脸双手捧住璧面对秦王的不守信,蔺相如是如何做的?巧设计谋要回和氏璧理直气壮谈条件争取时间送回和氏璧人和和氏璧都安全回国 阅读课文,找出蔺相如说的话读一读,注意人物的语气和情感,说一说你从中体会到蔺相如是个怎样的人?1.秦王绝口不提十五座城的事的时候:“这块璧有点儿小毛病,让我指给您看。”2.秦王把和氏璧交给蔺相如后: “我看您并不想交付十五座城。现在璧在我手里,您要是强逼我,我的脑袋和璧就一块儿撞碎在这柱子上!”蔺相如为什么要提出举行典礼呢?原因二:争取时间暗度陈仓,把和氏璧送回赵国。原因一:让更多的人知道秦王不守信,以城换璧的事是假的,赢得舆论支持。为人谨慎,考虑周全3.举行典礼时: “和氏璧已经送回赵国去了。您如果有诚意的话,先把十五座城交给我国,我国马上派人把璧送来,决不失信。不然,您杀了我也没有用,天下的人都知道秦国是从来不讲信用的!”1.和氏璧已经送回赵国去了。2.秦王没有办法,只得客客气气地把蔺相如送回赵国。3.蔺相如立了功,赵王封他做上大夫。我们爱表演 学完了“完璧归赵”,大家可以根据自己的喜好,选择秦王或蔺相如,课后分角色进行表演。渑池之会去吧,怕有危险;不去吧,又显得太胆怯。 众人对“渑池之会”是什么态度?读课文,说一说。赵王:对秦王不能示弱,还是去的好。蔺相如: 为了应对“渑池之会”,赵国做了什么准备?为什么要这么写? 蔺相如认为对秦王不能示弱,还是去的好,赵王才决定动身,让蔺相如随行。大将军廉颇带着军队送他们到边界上,作好了抵御秦兵的准备。为后文秦王放赵王回国埋下伏笔秦王:蔺相如:要赵王鼓瑟让秦王击缶蔺相如为了让秦王击缶,他是怎么做的?“请您为赵王击缶。”秦王拒绝了。

蔺相如再要求,秦王还是拒绝。

蔺相如说:“您现在离我只有五步远。您不答应,我就跟您拼了!”

秦王被逼得没法,只好敲了一下缶。

蔺相如也叫人记录下来,说在渑池会上,秦王为赵王击缶。出言要求书面记录行动威逼1.(秦王)不敢拿赵王怎么样,只好让赵王回去。2.蔺相如在渑池会上又立了功。赵王封蔺相如为上卿,职位比廉颇高。负荆请罪蔺相如被封为上卿完璧归赵蔺相如被封为上大夫蔺相如职位比廉颇高廉颇不服渑池之会 读一读课文,说说蔺相如是怎么面对廉颇的挑衅的?1.这话传到了蔺相如耳朵里,蔺相如就2.有一天,蔺相如坐车出去,远远看见廉颇骑着高头大马过来了,他蔺相如这样做是因为害怕廉颇吗? 秦王我都不怕,会怕廉将军吗?大家知道,秦王不敢进攻我们赵国,就因为武有廉颇,文有蔺相如。如果我们俩闹不和,就会削弱赵国的力量,秦国必然乘机来打我们。我所以避着廉将军,为的是我们赵国呀!以国家利益为重,为国着想顾大局,识大体 廉颇听到蔺相如的话后是什么反应?蔺相如面对廉颇的道歉又是怎么做的?廉颇:蔺相如:脱下战袍,背上荆条,到蔺相如门上请罪热情迎接我来说一说 学完本课,和同学之间互相说一说你们喜欢廉颇还是蔺相如?并说明理由。★将相和好的原因是什么?表面原因:蔺相如的博大胸襟和廉颇的勇于认错、知错就改。

实际原因:共同的爱国思想,共同的认识:将相和则国家安。完璧归赵:蔺相如理直气壮、撞(勇敢机智)负荆请罪渑池之会:蔺相如生气极了、拼(爱国、勇敢)蔺相如 避、迎(团结忍让)廉颇 脱、背(知错就改)以国家利益为重将相和结构梳理 本文通过记叙“完璧归赵”“渑池之会”“负荆请罪”三个小故事,赞扬了蔺相如勇敢机智、不畏强暴的斗争精神和顾全大局、以国家利益为重的可贵品质,也赞扬了廉颇知错就改的精神,同时还赞颂了他们的爱国精神。课堂小结“史家之绝唱,无韵之离骚”

鲁迅先生之所以这样评价《史记》,首先是因为它的史学价值。《史记》是我国第一部纪传体通史,也是二十四史中的第一部史书。其次就是在古代史籍中,《史记》又是一部传记文学名著,有着很高的文学成就。最后就是《史记》是在当时条件下的一部比较尊重历史的史书。拓展延伸一、为加点字选择正确的读音,画“√”。

蔺相如(lìn lìnɡ) 允诺(nuò ruò)

渑池(mǐn miǎn) 上卿(qīn qīnɡ)

胆怯(qiè què) 击缶(fǒu fǒ)√√√√√√随堂练习二、按要求写句子。1.秦王真的拿十五座城来换。

我把璧交给他。(用关联词合成一句话)如果秦王真的拿十五座城来换,我就把璧交给他。 2.秦王我都不怕,会怕廉将军吗?(改为陈述句)秦王我都不怕,不会怕廉将军。三、阅读下面的短文,并回答问题。 相传在春秋时期的楚国,有个叫卞和的人,在楚山中拾到一块璞玉(即未经过加工的美玉),把它奉献给了楚厉王。厉王就叫辨别玉的专家来鉴定,鉴定的结果说是石头。厉王大怒,认为卞和在欺骗、戏弄自己,就以欺君之罪,砍掉了卞和的左脚。不久,厉王死了,武王即位,卞和又把这块璞玉奉献给武王。武王叫辨别玉的专家来鉴定,结果同样说是石头,武王以欺君之罪,砍掉了卞和右脚。武王死后,文王即位。卞和抱着璞玉到楚山下大哭,哭了三天三夜。眼泪哭干了,最后哭出了血。文王听说后,就派人问他,说:“天下被砍掉脚的人很多,都没有这样痛苦,你为什么哭得这样悲伤呢?”卞和回答说:“我不是为我的脚被砍掉而悲伤痛哭,我所悲伤的是有人竟把宝玉说成是石头,给忠贞的人扣上欺骗的罪名。”文王于是就派人对这块璞玉进行加工,果然是一块罕见的宝玉。于是就把这块宝玉命名为“和氏璧”。由于这块宝玉的珍奇,加之来历的不平凡,因此,便成了世间所公认的至宝,价值连城。这也是秦王不惜以15座城为诱饵来骗取“和氏璧”的原因所在。1.卞和把玉献给厉王、武王,为什么他们砍掉他的脚? 因为他们请人鉴定的结果是石头,厉王、武王都认为卞和在欺骗、戏弄自己。2.为什么将这块玉命名为“和氏璧”? 这块宝玉是春秋时期楚人卞和在楚山中所得,卞和为了献玉,先后被两位君王砍掉双脚,后来楚文王发现这块“石头”果真是美玉,为卞和的忠诚所感动。于是把这块宝玉命名为“和氏璧”。3.从卞和献玉这件事,看出卞和具有怎样的特点?忠贞、执著。课后习题参考答案1.有感情地朗读课文。结合课文内容,说说你喜欢哪个人物,为什么。(1)朗读指导:本文的前两个故事中,要读出蔺相如的勇敢机智、不畏强暴的品质,语气坚定有力,语调坚实激昂,语速沉稳适中。第三个故事中,要抓住蔺相如和廉颇两个人的语言,认真揣摩人物心理的变化,读蔺相如的话语气应坦诚、真挚,要反映他宽广、豁达的内心世界。

(2)参考答案:我喜欢蔺相如,因为他勇敢机智、不畏强暴,顾全大局、宽宏大量,以国家利益为重。2.默读课文,给三个故事加上小标题,并分别说说主要内容,再说说这三个故事之间的联系。 参考答案:三个故事的小标题可以定为“完璧归赵”“渑池之会”“负荆请罪”。 主要内容:赵王得到了一件无价之宝,叫和氏璧,秦王愿意拿出十五座城池换这块璧。蔺相如来到秦国,献上和氏璧。秦王双手捧璧,赞不绝口,但绝口不提十五座城的事。蔺相如见秦王没有拿城换璧的诚意,便以璧上有瑕疵为借口取回和氏璧,并以举行典礼为由拖延时间,将璧送回了赵国。这就是完璧归赵的故事。 秦王约赵王在渑池会见。秦王要赵王鼓瑟。赵王不好推辞,鼓了一段。秦王就叫人记录下来,说在渑池会上赵王为秦王鼓瑟。蔺相如见秦王这样侮辱赵王,便走到秦王面前,以死相逼,迫使秦王为赵王击缶。秦王无奈,只好敲了一下缶。蔺相如也叫人记了下来,说渑池会上秦王为赵王击缶。这就是渑池之会的故事。 渑池会后,赵王封蔺相如为上卿,职位比廉颇高。廉颇很不服气,便扬言找机会给蔺相如难堪。为了避免与廉颇发生冲突,蔺相如请病假不上朝。在路上遇见廉颇,远远看见便叫马车夫把车往回赶。手下的人问蔺相如,为什么要怕廉颇。蔺相如说出了自己的想法。蔺相如的话传到了廉颇的耳朵里,他静心想了想,觉得自己为了争一口气而不顾国家的利益,实在不应该。就脱下战袍,背上荆条到蔺相如门上请罪。这就是负荆请罪的故事。 联系:“完璧归赵”的结果是蔺相如被封为上大夫,这是他在“渑池之会”后晋升为上卿的前提,而蔺相如晋升为上卿,是将相产生矛盾的直接原因,才有了解决矛盾的“负荆请罪”。第二个故事是第一个故事的发展,前两个故事是第三个故事的原因。3.提出自己感兴趣的或者不懂的问题,跟大家讨论。如,渑池会上,蔺相如为什么逼秦王击缶?秦王击缶后,为什么“不敢拿赵王怎么样”? 参考答案:渑池会上,秦王叫人记录下赵王为其鼓瑟一事,是为了说明秦王可以命令赵王,他们之间是不平等的,这对赵国是奇耻大辱。而蔺相如逼秦王击缶,是为了说明两国之间是平等的,从而维护了赵国的尊严。秦王知道“廉颇已经在边境上作好了准备”,蔺相如又拼死保护赵王,所以“不敢拿赵王怎么样”。课后作业1、课外阅读:既然将相和同心协力保赵国,最终赵国为什么还是被秦国灭亡了?

2、写一件发生在同学、朋友之间的团结友爱的故事,要写清楚故事的前因后果。

同课章节目录

- 第一组

- 1 草原

- 2* 丝绸之路

- 3 白杨

- 4* 把铁路修到拉萨去

- 第二组

- 5 古诗词三首

- 6 冬阳·童年·骆驼队

- 7* 祖父的园子

- 8 童年的发现

- 9* 儿童诗两首

- 第三组

- 10 杨氏之子

- 11 晏子使楚

- 12* 半截蜡烛

- 13* 打电话

- 第四组

- 14 再见了,亲人

- 15* 金色的鱼钩

- 16 桥

- 17* 梦想的力量

- 第五组

- 18 将相和

- 19 草船借箭

- 20* 景阳冈

- 21* 猴王出世

- 第六组

- 信息传递改变着我们的生活

- 利用信息,写简单的研究报告

- 第七组

- 22 人物描写一组

- 23* 刷子李

- 24* 金钱的魔力

- 第八组

- 25 自己的花是让别人看的

- 26 威尼斯的小艇

- 27 与象共舞

- 28* 彩色的非洲

- 选读课文

- 1 拉萨古城

- 2 故事两则

- 3 一件运动衫

- 4 丰碑

- 5 电子计算机与多媒体

- 6 我们家的男子汉

- 7 孔明智退司马懿

- 8 维也纳生活圆舞曲

- 9 我有一个强大的祖国