第三单元 明清时期:统一多民族国家的巩固与发展 单元测试题

文档属性

| 名称 | 第三单元 明清时期:统一多民族国家的巩固与发展 单元测试题 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 292.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2019-03-11 10:24:40 | ||

图片预览

文档简介

第三单元 明清时期:统一多民族国家的巩固与发展单元测试题

学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________

一.选择题(共25小题)

1.有关京剧说法正确的是( )

A.京剧是中国现存最古老的戏曲

B.博采众长又具有北京地方特色

C.最著名的剧目是《窦娥冤》

D.京剧正式形成于明朝

2.属于“中国明代科技”的书籍有( )

①《齐民要术》

②《农政全书》

③《天工开物》

④《本草纲目》

A.①②② B.①②④ C.①③④ D.②③④

3.图为清政府颁发的“金奔巴瓶”。与此相关的制度产生的影响是( )

A.密切了汉藏间的文化交流

B.加强了中央对西藏的管辖

C.推动了西藏地区经济发展

D.统一了藏族地区宗教信仰

4.小说《三国演义》讲述了“刮骨疗伤”的故事:关羽被一枝带毒的冷箭射中右臂,神医华佗为他用刀刮骨去毒。史书《三国志关羽传》中记载:“羽尝为流矢所中,贯其左臂”。小明同学进一步查阅史料发现:华佗死于建安13年(公元208年),而关羽中箭则是建安24年(公元219年)。这说明了( )

①关羽中箭是在华佗死后

②历史事实与文学作品有一定的区别

③《三国演义》的内容都是凭空杜撰的

④文学作品是为了突出关羽的英雄气概

A.①②③ B.①②④ C.①③④ D.②③④

5.小说《三国演义》在描写赤壁之战时有“蒋干盗书”“草船借箭”“巧借东风”等脍炙人口的故事,但这些故事却不见于史书记载,由此看来( )

A.赤壁之战是虚构的一次战役

B.《三国演义》是一部文学作品,与历史无关

C.这是史书撰写者美化赤壁之战

D.《三国演义》虚构成分较多,和历史现实有区别

6.京剧中脸谱与人物形象息息相关,如关羽红脸,代表仗义忠心。舞台上的曹操经常被描绘成奸猾狡诈而生性多疑,因此判断,曹操的脸谱颜色应该是( )

A.白色 B.黄色 C.黑色 D.绿色

7.下列关于清王朝加强与西藏联系的措施,说法正确的是( )

A.清朝时期,西藏正式归属中央管辖

B.顺治皇帝册封“班禅额尔德尼”

C.康熙皇帝设立“金瓶掣签”制度

D.设立驻藏大臣与班禅、达赖共同管理西藏

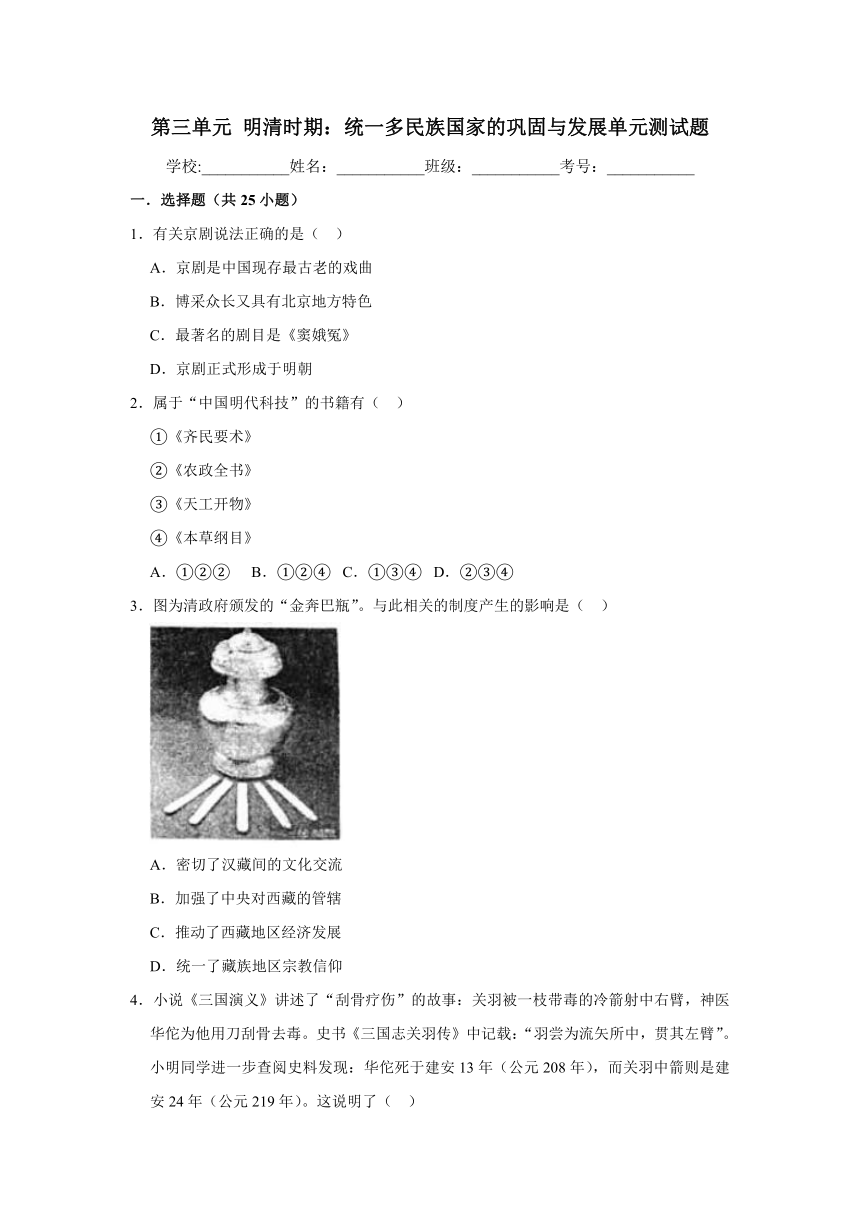

8.下列一组漫画描绘了我国古代臣子上朝礼仪的变化:由宋以前的坐到宋太祖以后的站,到了明代只能是跪着说话了。君臣关系的这种变化,反映了中国古代中央政治制度演变 的重要特点是( )

A.君主专制不断加强 B.中央加强对地方管理

C.内阁取代了宰相 D.丞相制度废除的结果

9.清代政府发布最高命令分为两种:一种是明发上谕,一种是寄信上谕。其中寄信上谕是指上谕由皇帝、军机处拟定后,封盖“办理军机处”印,不再经由六部,直接寄给受命令的人。这一做法的主要作用是( )

A.保证了决策机密 B.强化了专制皇权

C.提高了行政效率 D.适应了军务需要

10.以下史实能反映出中国古代和非洲友好交往的是( )

A.西域都护府建立 B.玄奘西游

C.鉴真东渡 D.郑和下西洋

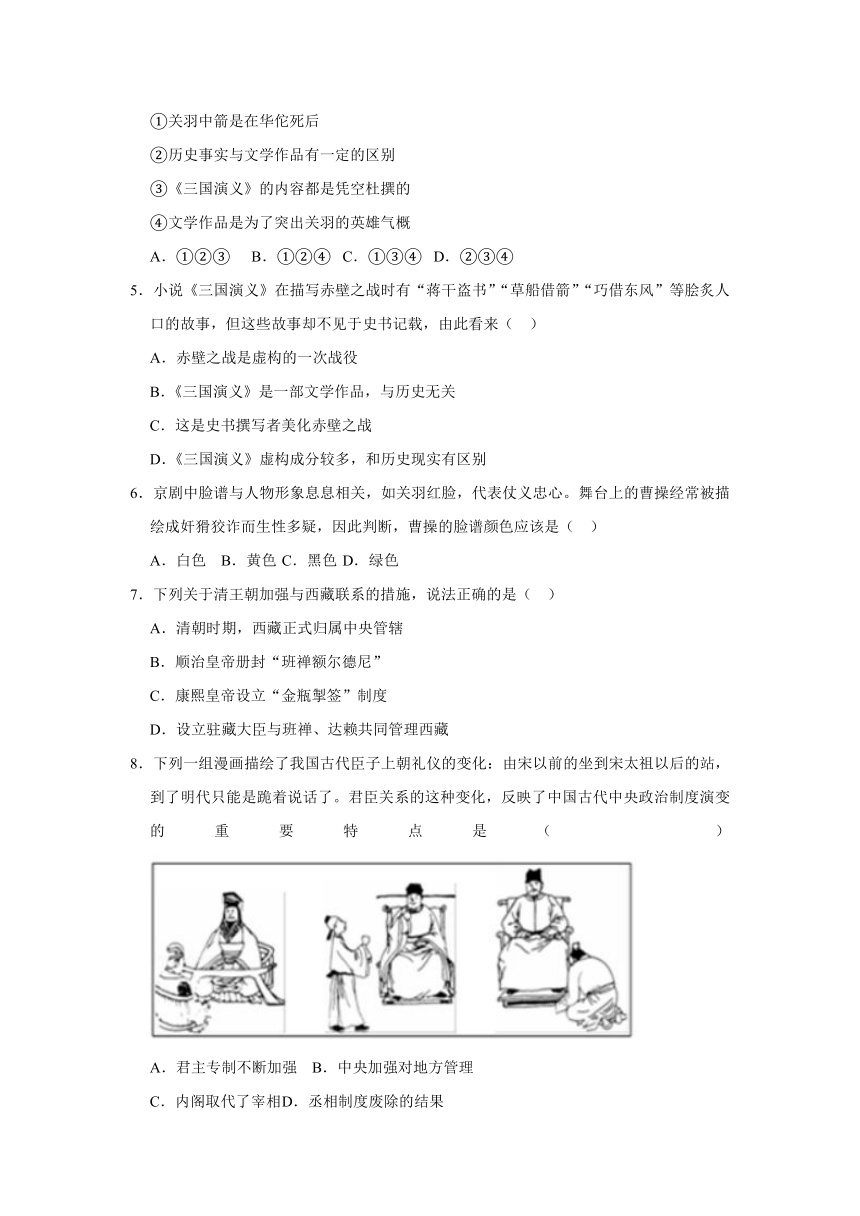

11.清政府为了加强对图中①处的管辖,所采取的措施是( )

A.设立宣政院 B.设置台湾府

C.设置驻藏大臣 D.设置伊犁将军

12.“它分布地以北京为中心,遍及中国。被誉为‘国剧’.走遍世界各地,成为介绍、传播中国传统艺术文化的重要媒介。”材料中的“它”是( )

A.《红楼梦》 B.京剧 C.昆剧 D.《本草纲目》

13.反映中国古代君主专制强化的单元是( )

A.《禁荣与开放的时代》

B.《民族关系发展与社会变化》

C.《统一多民族国家的巩固与发展》

D.《政权分立与民族交随》

14.1776年,亚当?斯密的《国富论》首次出版。该书中指出:“中国似乎长期处于静止状态……一个忽视或鄙视国外贸易,只允许外国船舶驶入一二港口的国家,不能经营在不同法制下所可经营的那么多交易。”由此可见,当时的中国实行了( )

A.闭关锁国 B.休养生息 C.轻徭薄赋 D.自由贸易

15.梁启超曾把中国古代的某一机构比喻成“将留声机器所传之声,按字誊出的写字机器”。据此可知,该机构是( )

A.秦朝的郡守 B.西汉的西域都护

C.明朝的厂卫 D.清朝的军机处

16.随着商业的发展,为了增强竞争力,清朝时期,各地域商人结成商帮,投身于商贸活动。其中最著名的是( )

A.晋商 徽商 B.晋商 闽商

C.川商 粤商 D.川商 徽商

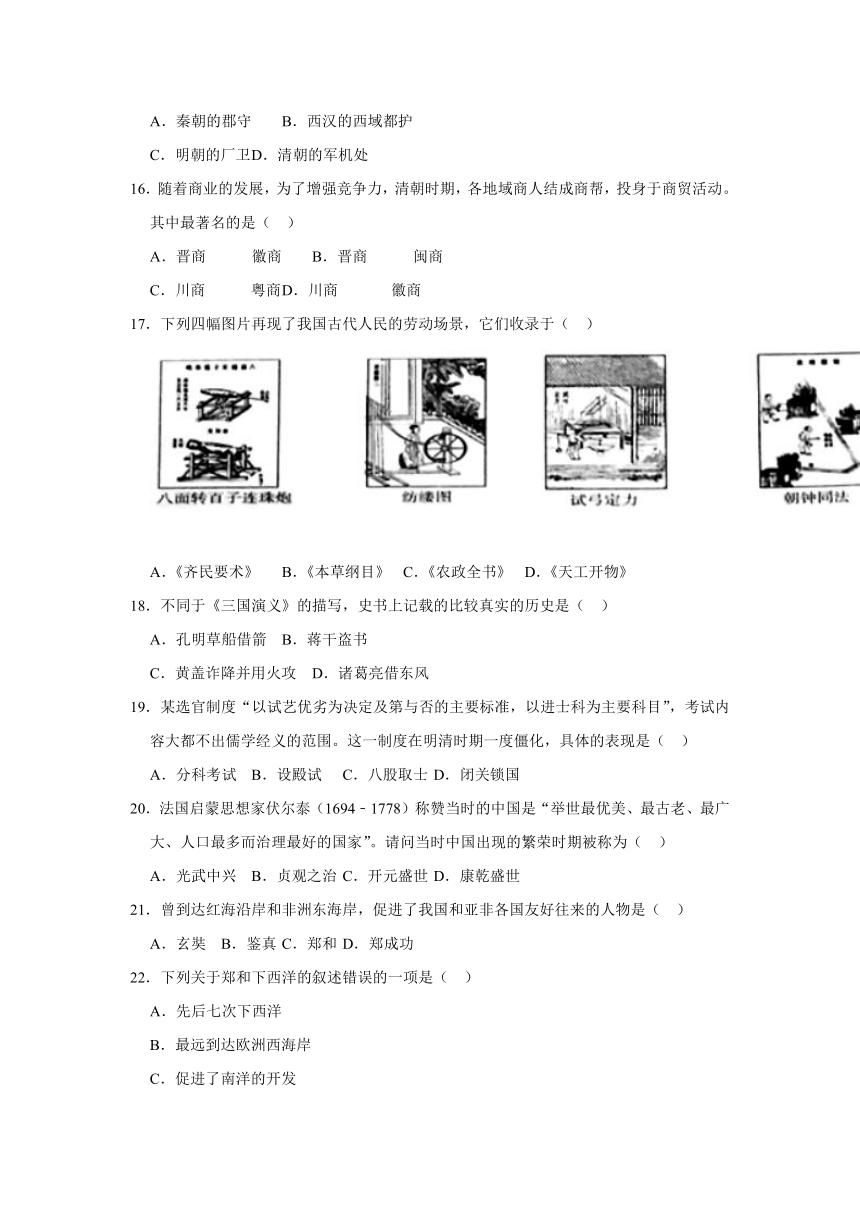

17.下列四幅图片再现了我国古代人民的劳动场景,它们收录于( )

A.《齐民要术》 B.《本草纲目》 C.《农政全书》 D.《天工开物》

18.不同于《三国演义》的描写,史书上记载的比较真实的历史是( )

A.孔明草船借箭 B.蒋干盗书

C.黄盖诈降并用火攻 D.诸葛亮借东风

19.某选官制度“以试艺优劣为决定及第与否的主要标准,以进士科为主要科目”,考试内容大都不出儒学经义的范围。这一制度在明清时期一度僵化,具体的表现是( )

A.分科考试 B.设殿试 C.八股取士 D.闭关锁国

20.法国启蒙思想家伏尔泰(1694﹣1778)称赞当时的中国是“举世最优美、最古老、最广大、人口最多而治理最好的国家”。请问当时中国出现的繁荣时期被称为( )

A.光武中兴 B.贞观之治 C.开元盛世 D.康乾盛世

21.曾到达红海沿岸和非洲东海岸,促进了我国和亚非各国友好往来的人物是( )

A.玄奘 B.鉴真 C.郑和 D.郑成功

22.下列关于郑和下西洋的叙述错误的一项是( )

A.先后七次下西洋

B.最远到达欧洲西海岸

C.促进了南洋的开发

D.目的是为了加强同海外各国的联系

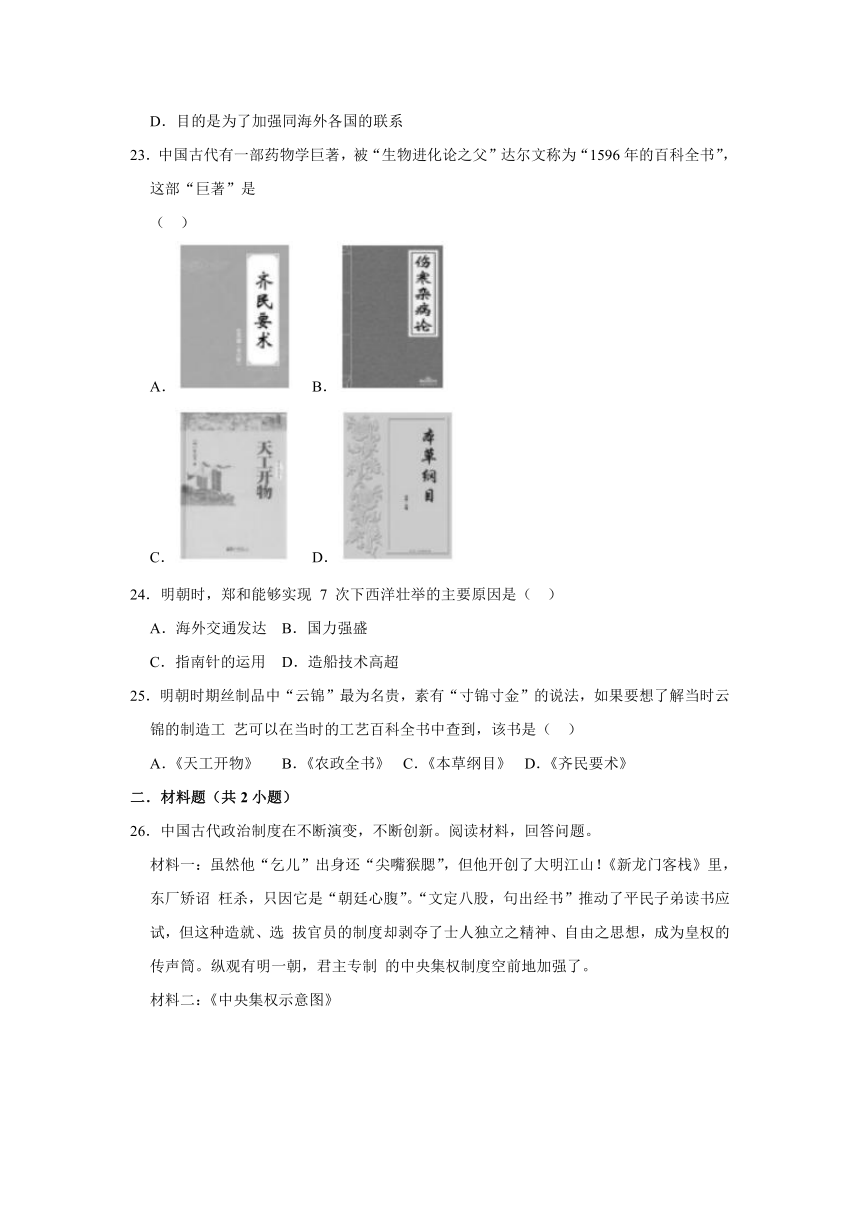

23.中国古代有一部药物学巨著,被“生物进化论之父”达尔文称为“1596年的百科全书”,这部“巨著”是

( )

A. B.

C. D.

24.明朝时,郑和能够实现 7 次下西洋壮举的主要原因是( )

A.海外交通发达 B.国力强盛

C.指南针的运用 D.造船技术高超

25.明朝时期丝制品中“云锦”最为名贵,素有“寸锦寸金”的说法,如果要想了解当时云锦的制造工 艺可以在当时的工艺百科全书中查到,该书是( )

A.《天工开物》 B.《农政全书》 C.《本草纲目》 D.《齐民要术》

二.材料题(共2小题)

26.中国古代政治制度在不断演变,不断创新。阅读材料,回答问题。

材料一:虽然他“乞儿”出身还“尖嘴猴腮”,但他开创了大明江山!《新龙门客栈》里,东厂矫诏 枉杀,只因它是“朝廷心腹”。“文定八股,句出经书”推动了平民子弟读书应试,但这种造就、选 拔官员的制度却剥夺了士人独立之精神、自由之思想,成为皇权的传声筒。纵观有明一朝,君主专制 的中央集权制度空前地加强了。

材料二:《中央集权示意图》

(1)材料一中的“他”指的是谁?“句出经书”中的“经书”指什么?

(2)材料二中,图一制度的名称是什么?图二是哪个朝代的什么制度?与图一、图二 相比,图三的中央机构设置有何变化?

(3)根据材料一和材料二,结合所学知识,说一说明朝为了进一步强化皇权,还采取了哪些措施?

(4)综合以上材料,中国古代政治制度呈现出怎样的演变趋势?

27.阅读材料回答问题。

材料一:宋太祖曾问赵普:“吾欲息天下之兵,为国家建长久之计,其道如何?”赵普答曰:“……无他奇巧也,惟稍夺其权,制其钱谷,收其精兵,天下自安矣。”

材料二:罢丞相不设,析中书省政归六部,以尚书任天下事,侍郎贰(副)之,而殿阁大学士只备顾问。帝方自操威柄,学士鲜所参决。

﹣﹣《职官志》

材料三:……年间,用兵西北,以内阁在大和门外,保直(官吏值班)者多虑漏泄事机,始设军需房于隆宗门内,选内阁中书之谨密者入直缮写。后名军机处……机务及用兵皆军机大臣承旨,天子无日不与(军机)大臣相见,无论宦寺(宦官)不得参,即承旨诸臣(军机大臣)亦只供传达缮撰,而不能稍有赞画于其间也。

﹣﹣赵翼《檐曝杂记?军机处》

(1)材料一中宋太祖为节制地方经济权力,“制其钱谷”,他采取了什么措施?请例举一项宋太祖加强权力的其他措施。

(2)材料二中“帝”是哪位皇帝?“罢丞相不设,析中书省政归六部”是什么措施?“帝方自操威柄”是什么意思?

(3)材料三中“……年间”省略号处应该填什么?最初设置军机处的直接原因是什么?

(4)综合上述材料,指出中国古代专制制度的发展趋势?

第三单元 明清时期:统一多民族国家的巩固与发展单元测试题

参考答案与试题解析

一.选择题(共25小题)

1.【解答】明清时期,戏剧表演成为城乡人民重要的文化活动。北京是戏曲荟萃之地。在19世纪中期,以徽剧、汉调为基础,融合吸收其他剧种的曲调和表演方法,形成京剧。京剧博采众长又具有北京地方特色京剧的角色。行当有明确的划分,早期分为七行,以后归为生、旦、净、丑四行,又将唱、念、做、打相结合,全面体现了中国戏曲的精华。京剧被称为中国的“国粹”之一,被誉为“国剧”。选项B符合题意。

故选:B。

2.【解答】据所学知识可知,《齐民要术》是北朝时期的著名的农学家贾思勰所著的一部农业科学著作;《农政全书》是明代末年一部重要的农业科学巨著;《天工开物》明朝末年宋应星的科技著作;《本草纲目》是明代一部具有总结性药物学巨著。②③④符合题意。

故选:D。

3.【解答】图为清政府颁发的“金奔巴瓶”。与此相关的制度产生的影响是加强了中央对西藏的管辖。“金奔巴瓶”反映了清朝与西藏地区的关系,金奔巴瓶是清朝时期中央政府赐予西藏地方政府的,标志着清朝中央政府对西藏的管辖进一步加强。乾隆帝时制定了“金瓶掣签”制度,规定了西藏喇嘛教活佛转世的人选,必须用中央颁发的金奔巴瓶抽签决定,由驻藏大臣监督,规范了灵童转世程序,“金瓶掣签”制度稳定了西藏的政局,有效地加强了中央对西藏的管辖。

故选:B。

4.【解答】据题干“小说《三国演义》讲述了‘刮骨疗伤’的故事:关羽被一枝带毒的冷箭射中右臂,神医华佗为他用刀刮骨去毒。史书《三国志关羽传》中记载:‘羽尝为流矢所中,贯其左臂’.小明同学进一步查阅史料发现:华佗死于建安13年(公元208年),而关羽中箭则是建安24年(公元219年)。”可知,这说明了关羽中箭是在华佗死后,历史事实与文学作品有一定的区别,文学作品是为了突出关羽的英雄气概。

故选:B。

5.【解答】成书于元末明初的《三国演义》,是我国最早的一部长篇历史小说。这部小说,是罗贯中根据历史记载和民间传说创作的。书中描写了东汉末年和三国时期错综复杂的政治与军事斗争,故事情节生动曲折,人物形象栩栩如生。“蒋干盗书”“草船借箭”“巧借东风”等这些脍炙人口的故事都出自《三国演义》。

故选:D。

6.【解答】京剧中脸谱与人物形象息息相关,如关羽红脸,代表仗义忠心。舞台上的曹操经常被描绘成奸猾狡诈而生性多疑,因此判断,曹操的脸谱颜色应该是白色。中国传统戏曲脸谱的各种颜色分别代表的意义为:红色:代表忠贞、英勇的人物性格,如:黄飞虎、关羽。蓝色:代表刚强、骁勇、有心计的人物性格,如:窦尔敦。黑色:代表正直、无私、刚直不阿的人物形象,如:包公。白色:代表阴险、疑诈、飞扬、肃煞的人物形象。如:曹操。

故选:A。

7.【解答】元朝时期,元政府在中央设宣政院,负责管理藏族地区的行政事务,西藏成为元朝正式的行政区。清政府为加强对西藏的管辖制定了金瓶掣签制度。乾隆帝制定“金瓶掣签制度”,规定喇嘛教活佛转世人选必须由中央颁发的金奔巴瓶抽签决定,这一措施加强了对西藏的管辖。清朝时期,清朝顺治皇帝册封“达赖喇嘛”,康熙皇帝册封“班禅额尔德尼”,并规定以后历世达赖和班禅都必须经过中央政府的册封,1727年,雍正设置驻藏大臣,代表中央政府与达赖和班禅共同管理西藏事务,规定达赖和班禅的继承,必须报请中央政府批准,加强对西藏的管理。选项D符合题意。

故选:D。

8.【解答】仔细观察图片并结合所学知识可知,从图1到图3的变化从大臣坐议事,到站议事,到跪受笔录,说明大臣地位的下降,皇权不断的加强,反映出中国古代君主专制发展的趋势是君主专制的强化。

故选:A。

9.【解答】清代政府发布最高命令分为两种:一种是明发上谕,一种是寄信上谕。其中寄信上谕是指上谕由皇帝、军机处拟定后,封盖“办理军机处”印,不再经由六部,直接寄给受命令的人。这一做法的主要作用是强化了专制皇权。为了加强君主专制,雍正帝设立军机处,军国大事完全凭皇帝裁决,军机大臣只是跪在地上拿笔记录,然后传达给中央各部和地方官员去执行。议政王大臣会议名存实亡,到乾隆帝时撤销,它的设立标志着我国封建君主集权的进一步强化。

故选:B。

10.【解答】西域都护府建立反映的是西汉政府对新疆的管理;玄奘西游反映的是中印两国的经济文化交流;鉴真东渡反映的是中日两国的经济文化交流;1405年到1433年,郑和七次下西洋,到达亚非三十多个国家和地区,最远到达非洲东海岸和红海一带。加强了中国与亚非各国的友好往来和经济交流,促进了南洋地区社会经济发展。

故选:D。

11.【解答】观察题干图片可知,图中①处是西藏,清政府为了加强对图中①处的管辖,所采取的措施是设置驻藏大臣。1727年,清朝开始设置驻藏大臣。明确规定驻藏大臣代表中央政府与达赖,班禅共同管理西藏事务。

故选:C。

12.【解答】“它分布地以北京为中心,遍及中国。被誉为‘国剧’.走遍世界各地,成为介绍、传播中国传统艺术文化的重要媒介。”材料中的“它”是京剧。明清时期,戏剧表演成为城乡人民重要的文化活动。北京是戏曲荟萃之地。在19世纪中期道光帝在位时期,以徽剧、汉调为基础,融合吸收其他剧种的曲调和表演方法,形成京剧。京剧集中体现了中国戏曲的精华,是中国文化的“国粹”之一,被誉为“国剧”。

故选:B。

13.【解答】《统一多民族国家的巩固与发展》主要反映的明清时期的社会特点,而明清时期中国古代君主专制不断强化。明清时期,统一的多民族国家得到发展和巩固,经济和文化取得了一定成就。同时专制统治不断强化,对外闭关锁国,社会危机日益加深。

故选:C。

14.【解答】依据题干所给材料中“一个忽视或鄙视国外贸易,只允许外国船舶驶入一二港口的国家,不能经营在不同法制下所可经营的那么多交易”可知,此应为明清王朝禁止中国人赴海外经商和限制外国商人到中国进行贸易的“闭关锁国”政策。

故选:A。

15.【解答】梁启超曾把中国古代的某一机构比喻成“将留声机器所传之声,按字誊出的写字机器”。据此可知,该机构是军机处。为加强君主专制,雍正帝设立军机处,议政王大臣会议名存实亡,到乾隆帝时撤销,军国大事由皇帝决断,军机大臣只是跪受笔录,然后传达给中央和地方部门去执行。这样地方军政首脑实际上直接听命与皇帝。标志着我国的封建君主专制制度进一步强化,我国君主专制达到顶峰。

故选:D。

16.【解答】明清时期,北京和南京是全国性的商贸城市,还出现了数十座较大的商业城市。许多富人携带重金,积极从事商贸活动,出现了有名的商帮,如山西的晋商,安徽的徽商。晋商、徽商等历史上著名的商帮,形成于明清时期。随着商业的发展,为了增强竞争力,清朝时期,各地域商人结成商帮,投身于商贸活动。其中最著名的是晋商、徽商。

故选:A。

17.【解答】明朝末年宋应星的《天工开物》,总结了明代农业和手工业生产技术,还反映了明代我国手工工场的生产面貌,涉及农业和手工业等三十个生产部门,被外国学者称为中国“17世纪的工艺百科全书”。观察题干四幅图片,它们再现了我国古代人民的劳动场景,它们收录于《天工开物》。

故选:D。

18.【解答】历史小说是以历史题材为基础,通过文学创作,构思出作为作品思想主题服务的具体情节和人物形象。它要求本质的反映历史的真实面貌,在这个前提下允许对故事情节和人物形象进行艺术加工和虚构,充分展开想象的翅膀。因此,其故事情节和人物事迹与历史实际并不完全一致。罗贯中的《三国演义》是我国第一部长篇历史小说。书中描写了东汉末年和三国时期错综复杂的政治与军事斗争。不同于《三国演义》的描写,史书上记载的比较真实的历史是选项C。

故选:C。

19.【解答】魏晋以来,官员大多从各地高门权贵的子弟中选拔。权贵子弟无论优劣,都可以做官。隋炀帝时正式设置进士科,考核参选者对时事的看法,按考试成绩选拔人才。唐朝时科举考试科目以进士、明经最重要,武则天时又推行了殿试和武举,唐玄宗时诗赋成为进士科主要考试内容。宋朝时考试内容重经义,大幅扩大进士录取名额。明清时科举考试只许在四书五经范围内命题,答卷的文体必须分为八个部分,被称为“八股文”,所以这一制度在明清时期一度僵化,具体的表现是八股取士。

故选:C。

20.【解答】明中期到清前期经济的发展,造就了中华帝国的最后一个繁荣时期﹣﹣康乾盛世,这一时期手工生产十分兴盛,纺织品、瓷器和茶叶等物资大量出口,对西方贸易形成巨大顺差,世界市场上一半白银流入中国,此时的商业也很发达,19世纪初,全世界有10个拥有50万以上居民的城市,中国就有六个,因此法国启蒙学者伏尔泰称赞当时的中国是“举世最优美、最古老、最广大、人口最多而治理最好的国家”。D选项符合题意。

故选:D。

21.【解答】为了宣扬明朝的国威和加强与海外各国的联系,1405﹣1433年,明成祖派郑和七次下西洋,经历亚非的30多个国家和地区,最远到达红海沿岸和非洲东海岸。郑和下西洋加强了中国与亚非各国的友好关系,促进了中国与亚非各国的经济文化交流。曾到达红海沿岸和非洲东海岸,促进了我国和亚非各国友好往来的人物是郑和。

故选:C。

22.【解答】为了宣扬明朝的国威和加强与海外各国的联系,1405﹣1433年,明成祖派郑和七次下西洋,经历亚非的30多个国家和地区,最远到达红海沿岸和非洲东海岸。郑和下西洋加强了中国与亚非各国的友好关系,促进了中国与亚非各国的经济文化交流,促进了南洋的开发。选项B符合题意。

故选:B。

23.【解答】《本草纲目》是1590年出版的图书,作者是李时珍。《本草纲目》,药学著作,五十二卷。全书共190多万字,载有药物1892种,收集医方11096个,绘制精美插图1160幅,分为16部、60类,是中国古代汉医集大成者。李时珍在继承和总结以前本草学成就的基础上,结合作者长期学习、采访所积累的大量药学知识,经过实践和钻研,历时数十年而编成的一部巨著。书中不仅考正了过去本草学中的若干错误,综合了大量科学资料,提出了较科学的药物分类方法,溶入先进的生物进化思想,并反映了丰富的临床实践。本书也是一部具有世界性影响的博物学著作。被达尔文称为“1596年的百科全书”。

故选:D。

24.【解答】明朝前期,社会安定,国力强盛,为宣扬国威,1405年到1433年,明成祖派郑和七次下西洋。故明朝时,郑和能够实现 7 次下西洋壮举的主要原因是国力强盛。

故选:B。

25.【解答】明朝杰出的科学家宋应星所著的《天工开物》,总结明代农业和手工业生产技术,还反映了明代我国手工工场的生产面貌,涉及到农业和手工业等三十多个生产部门,作者在书中强调人类要和自然相协调、人力要和自然力相配合。这部书被外国学者称为“中国17世纪的工艺百科全书”。如果要想了解当时云锦的制造工 艺可以在当时的工艺百科全书中查到,该书是《天工开物》。

故选:A。

二.材料题(共2小题)

26.【解答】(1)据材料“他开创了大明江山…推动了平民子弟读书应试,但这种造就、选拔官员的制度却剥夺了士人独立之精神、自由之思想,成为皇权的传声筒。纵观有明一朝,君主专制的中央集权制度空前地加强了”并结合所学知识可知,材料一中的“他”指的是朱元璋;1368年朱元璋建立明朝,定都应天,后改名为南京。明朝为了选拔听命于皇帝的忠实奴仆,实行八股取士,只许在四书五经范围内命题,考生只能根据指定的观点答卷,不准发挥自己的见解。答卷的文本,必须分成八个部分,称为“八股文”。

(2)观察题干图片可知,图一反映的政治制度是我国历史上秦朝创立的一套封建专制主义中央集权制度,图二反映的政治制度是我国历史上隋朝的三省六部制。为了适应统一的需要,加强封建统治,秦朝创立了一套封建专制主义中央集权制度。最高统治者称皇帝,至高无上,总揽全国一切大权,中央政府设丞相、太尉、御史大夫,分管行政、军事和监察,最后由皇帝决断。在地方,推行郡县制,郡县制的推行,在我国历史上影响深远。隋朝确立三省六部制。唐朝沿用隋朝的三省六部制,并进一步完善。中央设尚书省、中书省和门下省,尚书省下设吏部、户部、礼部、兵部、刑部、工部六部,其中刑部负责案件的侦办和审理。各部门之间既分工合作,集思广益,提高效率,又互相牵制,加强了以皇权为核心的中央集权。与图一、图二相比,图三反映政治制度变化的原因是皇权与相权矛盾的加剧,为解决这一矛盾,明初的皇帝废除丞相,权分六部;明成祖设立内阁,协助皇帝处理国家事务。

(3)依据课本知识,明太祖加强君权:政治上,在地方,废除行中书省,设立直属中央的三司,分管民政、刑狱和军政;(丞相制度开始于秦朝,废除于明朝;六部:工、户、礼、兵、刑、吏);设立特务机构锦衣卫,兼管对臣民的监视、侦查,侍卫亲军,由皇帝直接指挥。明成祖加强君权:1421年迁都北京,加强中央对北方的控制;进一步强化君权,继续执行削藩政策;增设特务机构东厂,加强对臣民的监视和侦查。厂卫特务机构的设置,是明朝君主专制高度强化的一种表现。

(4)综合以上材料可知,中国古代政治制度呈现出皇权不断加强,相权不断削弱,中央集权不断加强,地方权力不断削弱的趋势。

故答案为:

(1)朱元璋;四书五经。

(2)封建专制主义中央集权制度;隋朝,三省六部制;明朝废除丞相,权分六部,明成祖设立内阁,协助皇帝处理国家事务。

(3)明太祖加强君权:政治上,在地方,废除行中书省,设立直属中央的三司,分管民政、刑狱和军政;(丞相制度开始于秦朝,废除于明朝;六部:工、户、礼、兵、刑、吏);设立特务机构锦衣卫,兼管对臣民的监视、侦查,侍卫亲军,由皇帝直接指挥。明成祖加强君权:1421年迁都北京,加强中央对北方的控制;进一步强化君权,继续执行削藩政策;增设特务机构东厂,加强对臣民的监视和侦查。厂卫特务机构的设置,是明朝君主专制高度强化的一种表现。

(4)皇权不断加强,相权不断削弱,中央集权不断加强,地方权力不断削弱的趋势。

27.【解答】(1)材料一中宋太祖为节制地方经济权力,“制其钱谷”,他采取的措施是取消节度使收税权力;设转运使,把地方财赋收归中央。宋太祖加强权力的其他措施有解除禁军将领的兵权、派文官担任各地州县的长官。

(2)材料二中“罢丞相不设”的“帝”是明太祖;“罢丞相不设,析中书省政归六部”是废除丞相制度,把中书省权力分归六部;“帝方自操威柄”的意思是皇帝亲自掌握军政大权措施。

(3)材料三内容中“……年间”省略号处应该填雍正;最初设置军机处的直接原因是为用兵西北,防止泄露军事机密。

(4)综合上述材料,可知中国古代专制制度的发展趋势是君主专制(皇权)不断加强。

故答案为:

(1)取消节度使收税权力;设转运使,把地方财赋收归中央。解除禁军将领的兵权、派文官担任各地州县的长官。

(2)明太祖; 废除丞相制度,把中书省权力分归六部;皇帝亲自掌握军政大权。

(3)雍正;为用兵西北,防止泄露军事机密。

(4)君主专制(皇权)不断加强。

学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________

一.选择题(共25小题)

1.有关京剧说法正确的是( )

A.京剧是中国现存最古老的戏曲

B.博采众长又具有北京地方特色

C.最著名的剧目是《窦娥冤》

D.京剧正式形成于明朝

2.属于“中国明代科技”的书籍有( )

①《齐民要术》

②《农政全书》

③《天工开物》

④《本草纲目》

A.①②② B.①②④ C.①③④ D.②③④

3.图为清政府颁发的“金奔巴瓶”。与此相关的制度产生的影响是( )

A.密切了汉藏间的文化交流

B.加强了中央对西藏的管辖

C.推动了西藏地区经济发展

D.统一了藏族地区宗教信仰

4.小说《三国演义》讲述了“刮骨疗伤”的故事:关羽被一枝带毒的冷箭射中右臂,神医华佗为他用刀刮骨去毒。史书《三国志关羽传》中记载:“羽尝为流矢所中,贯其左臂”。小明同学进一步查阅史料发现:华佗死于建安13年(公元208年),而关羽中箭则是建安24年(公元219年)。这说明了( )

①关羽中箭是在华佗死后

②历史事实与文学作品有一定的区别

③《三国演义》的内容都是凭空杜撰的

④文学作品是为了突出关羽的英雄气概

A.①②③ B.①②④ C.①③④ D.②③④

5.小说《三国演义》在描写赤壁之战时有“蒋干盗书”“草船借箭”“巧借东风”等脍炙人口的故事,但这些故事却不见于史书记载,由此看来( )

A.赤壁之战是虚构的一次战役

B.《三国演义》是一部文学作品,与历史无关

C.这是史书撰写者美化赤壁之战

D.《三国演义》虚构成分较多,和历史现实有区别

6.京剧中脸谱与人物形象息息相关,如关羽红脸,代表仗义忠心。舞台上的曹操经常被描绘成奸猾狡诈而生性多疑,因此判断,曹操的脸谱颜色应该是( )

A.白色 B.黄色 C.黑色 D.绿色

7.下列关于清王朝加强与西藏联系的措施,说法正确的是( )

A.清朝时期,西藏正式归属中央管辖

B.顺治皇帝册封“班禅额尔德尼”

C.康熙皇帝设立“金瓶掣签”制度

D.设立驻藏大臣与班禅、达赖共同管理西藏

8.下列一组漫画描绘了我国古代臣子上朝礼仪的变化:由宋以前的坐到宋太祖以后的站,到了明代只能是跪着说话了。君臣关系的这种变化,反映了中国古代中央政治制度演变 的重要特点是( )

A.君主专制不断加强 B.中央加强对地方管理

C.内阁取代了宰相 D.丞相制度废除的结果

9.清代政府发布最高命令分为两种:一种是明发上谕,一种是寄信上谕。其中寄信上谕是指上谕由皇帝、军机处拟定后,封盖“办理军机处”印,不再经由六部,直接寄给受命令的人。这一做法的主要作用是( )

A.保证了决策机密 B.强化了专制皇权

C.提高了行政效率 D.适应了军务需要

10.以下史实能反映出中国古代和非洲友好交往的是( )

A.西域都护府建立 B.玄奘西游

C.鉴真东渡 D.郑和下西洋

11.清政府为了加强对图中①处的管辖,所采取的措施是( )

A.设立宣政院 B.设置台湾府

C.设置驻藏大臣 D.设置伊犁将军

12.“它分布地以北京为中心,遍及中国。被誉为‘国剧’.走遍世界各地,成为介绍、传播中国传统艺术文化的重要媒介。”材料中的“它”是( )

A.《红楼梦》 B.京剧 C.昆剧 D.《本草纲目》

13.反映中国古代君主专制强化的单元是( )

A.《禁荣与开放的时代》

B.《民族关系发展与社会变化》

C.《统一多民族国家的巩固与发展》

D.《政权分立与民族交随》

14.1776年,亚当?斯密的《国富论》首次出版。该书中指出:“中国似乎长期处于静止状态……一个忽视或鄙视国外贸易,只允许外国船舶驶入一二港口的国家,不能经营在不同法制下所可经营的那么多交易。”由此可见,当时的中国实行了( )

A.闭关锁国 B.休养生息 C.轻徭薄赋 D.自由贸易

15.梁启超曾把中国古代的某一机构比喻成“将留声机器所传之声,按字誊出的写字机器”。据此可知,该机构是( )

A.秦朝的郡守 B.西汉的西域都护

C.明朝的厂卫 D.清朝的军机处

16.随着商业的发展,为了增强竞争力,清朝时期,各地域商人结成商帮,投身于商贸活动。其中最著名的是( )

A.晋商 徽商 B.晋商 闽商

C.川商 粤商 D.川商 徽商

17.下列四幅图片再现了我国古代人民的劳动场景,它们收录于( )

A.《齐民要术》 B.《本草纲目》 C.《农政全书》 D.《天工开物》

18.不同于《三国演义》的描写,史书上记载的比较真实的历史是( )

A.孔明草船借箭 B.蒋干盗书

C.黄盖诈降并用火攻 D.诸葛亮借东风

19.某选官制度“以试艺优劣为决定及第与否的主要标准,以进士科为主要科目”,考试内容大都不出儒学经义的范围。这一制度在明清时期一度僵化,具体的表现是( )

A.分科考试 B.设殿试 C.八股取士 D.闭关锁国

20.法国启蒙思想家伏尔泰(1694﹣1778)称赞当时的中国是“举世最优美、最古老、最广大、人口最多而治理最好的国家”。请问当时中国出现的繁荣时期被称为( )

A.光武中兴 B.贞观之治 C.开元盛世 D.康乾盛世

21.曾到达红海沿岸和非洲东海岸,促进了我国和亚非各国友好往来的人物是( )

A.玄奘 B.鉴真 C.郑和 D.郑成功

22.下列关于郑和下西洋的叙述错误的一项是( )

A.先后七次下西洋

B.最远到达欧洲西海岸

C.促进了南洋的开发

D.目的是为了加强同海外各国的联系

23.中国古代有一部药物学巨著,被“生物进化论之父”达尔文称为“1596年的百科全书”,这部“巨著”是

( )

A. B.

C. D.

24.明朝时,郑和能够实现 7 次下西洋壮举的主要原因是( )

A.海外交通发达 B.国力强盛

C.指南针的运用 D.造船技术高超

25.明朝时期丝制品中“云锦”最为名贵,素有“寸锦寸金”的说法,如果要想了解当时云锦的制造工 艺可以在当时的工艺百科全书中查到,该书是( )

A.《天工开物》 B.《农政全书》 C.《本草纲目》 D.《齐民要术》

二.材料题(共2小题)

26.中国古代政治制度在不断演变,不断创新。阅读材料,回答问题。

材料一:虽然他“乞儿”出身还“尖嘴猴腮”,但他开创了大明江山!《新龙门客栈》里,东厂矫诏 枉杀,只因它是“朝廷心腹”。“文定八股,句出经书”推动了平民子弟读书应试,但这种造就、选 拔官员的制度却剥夺了士人独立之精神、自由之思想,成为皇权的传声筒。纵观有明一朝,君主专制 的中央集权制度空前地加强了。

材料二:《中央集权示意图》

(1)材料一中的“他”指的是谁?“句出经书”中的“经书”指什么?

(2)材料二中,图一制度的名称是什么?图二是哪个朝代的什么制度?与图一、图二 相比,图三的中央机构设置有何变化?

(3)根据材料一和材料二,结合所学知识,说一说明朝为了进一步强化皇权,还采取了哪些措施?

(4)综合以上材料,中国古代政治制度呈现出怎样的演变趋势?

27.阅读材料回答问题。

材料一:宋太祖曾问赵普:“吾欲息天下之兵,为国家建长久之计,其道如何?”赵普答曰:“……无他奇巧也,惟稍夺其权,制其钱谷,收其精兵,天下自安矣。”

材料二:罢丞相不设,析中书省政归六部,以尚书任天下事,侍郎贰(副)之,而殿阁大学士只备顾问。帝方自操威柄,学士鲜所参决。

﹣﹣《职官志》

材料三:……年间,用兵西北,以内阁在大和门外,保直(官吏值班)者多虑漏泄事机,始设军需房于隆宗门内,选内阁中书之谨密者入直缮写。后名军机处……机务及用兵皆军机大臣承旨,天子无日不与(军机)大臣相见,无论宦寺(宦官)不得参,即承旨诸臣(军机大臣)亦只供传达缮撰,而不能稍有赞画于其间也。

﹣﹣赵翼《檐曝杂记?军机处》

(1)材料一中宋太祖为节制地方经济权力,“制其钱谷”,他采取了什么措施?请例举一项宋太祖加强权力的其他措施。

(2)材料二中“帝”是哪位皇帝?“罢丞相不设,析中书省政归六部”是什么措施?“帝方自操威柄”是什么意思?

(3)材料三中“……年间”省略号处应该填什么?最初设置军机处的直接原因是什么?

(4)综合上述材料,指出中国古代专制制度的发展趋势?

第三单元 明清时期:统一多民族国家的巩固与发展单元测试题

参考答案与试题解析

一.选择题(共25小题)

1.【解答】明清时期,戏剧表演成为城乡人民重要的文化活动。北京是戏曲荟萃之地。在19世纪中期,以徽剧、汉调为基础,融合吸收其他剧种的曲调和表演方法,形成京剧。京剧博采众长又具有北京地方特色京剧的角色。行当有明确的划分,早期分为七行,以后归为生、旦、净、丑四行,又将唱、念、做、打相结合,全面体现了中国戏曲的精华。京剧被称为中国的“国粹”之一,被誉为“国剧”。选项B符合题意。

故选:B。

2.【解答】据所学知识可知,《齐民要术》是北朝时期的著名的农学家贾思勰所著的一部农业科学著作;《农政全书》是明代末年一部重要的农业科学巨著;《天工开物》明朝末年宋应星的科技著作;《本草纲目》是明代一部具有总结性药物学巨著。②③④符合题意。

故选:D。

3.【解答】图为清政府颁发的“金奔巴瓶”。与此相关的制度产生的影响是加强了中央对西藏的管辖。“金奔巴瓶”反映了清朝与西藏地区的关系,金奔巴瓶是清朝时期中央政府赐予西藏地方政府的,标志着清朝中央政府对西藏的管辖进一步加强。乾隆帝时制定了“金瓶掣签”制度,规定了西藏喇嘛教活佛转世的人选,必须用中央颁发的金奔巴瓶抽签决定,由驻藏大臣监督,规范了灵童转世程序,“金瓶掣签”制度稳定了西藏的政局,有效地加强了中央对西藏的管辖。

故选:B。

4.【解答】据题干“小说《三国演义》讲述了‘刮骨疗伤’的故事:关羽被一枝带毒的冷箭射中右臂,神医华佗为他用刀刮骨去毒。史书《三国志关羽传》中记载:‘羽尝为流矢所中,贯其左臂’.小明同学进一步查阅史料发现:华佗死于建安13年(公元208年),而关羽中箭则是建安24年(公元219年)。”可知,这说明了关羽中箭是在华佗死后,历史事实与文学作品有一定的区别,文学作品是为了突出关羽的英雄气概。

故选:B。

5.【解答】成书于元末明初的《三国演义》,是我国最早的一部长篇历史小说。这部小说,是罗贯中根据历史记载和民间传说创作的。书中描写了东汉末年和三国时期错综复杂的政治与军事斗争,故事情节生动曲折,人物形象栩栩如生。“蒋干盗书”“草船借箭”“巧借东风”等这些脍炙人口的故事都出自《三国演义》。

故选:D。

6.【解答】京剧中脸谱与人物形象息息相关,如关羽红脸,代表仗义忠心。舞台上的曹操经常被描绘成奸猾狡诈而生性多疑,因此判断,曹操的脸谱颜色应该是白色。中国传统戏曲脸谱的各种颜色分别代表的意义为:红色:代表忠贞、英勇的人物性格,如:黄飞虎、关羽。蓝色:代表刚强、骁勇、有心计的人物性格,如:窦尔敦。黑色:代表正直、无私、刚直不阿的人物形象,如:包公。白色:代表阴险、疑诈、飞扬、肃煞的人物形象。如:曹操。

故选:A。

7.【解答】元朝时期,元政府在中央设宣政院,负责管理藏族地区的行政事务,西藏成为元朝正式的行政区。清政府为加强对西藏的管辖制定了金瓶掣签制度。乾隆帝制定“金瓶掣签制度”,规定喇嘛教活佛转世人选必须由中央颁发的金奔巴瓶抽签决定,这一措施加强了对西藏的管辖。清朝时期,清朝顺治皇帝册封“达赖喇嘛”,康熙皇帝册封“班禅额尔德尼”,并规定以后历世达赖和班禅都必须经过中央政府的册封,1727年,雍正设置驻藏大臣,代表中央政府与达赖和班禅共同管理西藏事务,规定达赖和班禅的继承,必须报请中央政府批准,加强对西藏的管理。选项D符合题意。

故选:D。

8.【解答】仔细观察图片并结合所学知识可知,从图1到图3的变化从大臣坐议事,到站议事,到跪受笔录,说明大臣地位的下降,皇权不断的加强,反映出中国古代君主专制发展的趋势是君主专制的强化。

故选:A。

9.【解答】清代政府发布最高命令分为两种:一种是明发上谕,一种是寄信上谕。其中寄信上谕是指上谕由皇帝、军机处拟定后,封盖“办理军机处”印,不再经由六部,直接寄给受命令的人。这一做法的主要作用是强化了专制皇权。为了加强君主专制,雍正帝设立军机处,军国大事完全凭皇帝裁决,军机大臣只是跪在地上拿笔记录,然后传达给中央各部和地方官员去执行。议政王大臣会议名存实亡,到乾隆帝时撤销,它的设立标志着我国封建君主集权的进一步强化。

故选:B。

10.【解答】西域都护府建立反映的是西汉政府对新疆的管理;玄奘西游反映的是中印两国的经济文化交流;鉴真东渡反映的是中日两国的经济文化交流;1405年到1433年,郑和七次下西洋,到达亚非三十多个国家和地区,最远到达非洲东海岸和红海一带。加强了中国与亚非各国的友好往来和经济交流,促进了南洋地区社会经济发展。

故选:D。

11.【解答】观察题干图片可知,图中①处是西藏,清政府为了加强对图中①处的管辖,所采取的措施是设置驻藏大臣。1727年,清朝开始设置驻藏大臣。明确规定驻藏大臣代表中央政府与达赖,班禅共同管理西藏事务。

故选:C。

12.【解答】“它分布地以北京为中心,遍及中国。被誉为‘国剧’.走遍世界各地,成为介绍、传播中国传统艺术文化的重要媒介。”材料中的“它”是京剧。明清时期,戏剧表演成为城乡人民重要的文化活动。北京是戏曲荟萃之地。在19世纪中期道光帝在位时期,以徽剧、汉调为基础,融合吸收其他剧种的曲调和表演方法,形成京剧。京剧集中体现了中国戏曲的精华,是中国文化的“国粹”之一,被誉为“国剧”。

故选:B。

13.【解答】《统一多民族国家的巩固与发展》主要反映的明清时期的社会特点,而明清时期中国古代君主专制不断强化。明清时期,统一的多民族国家得到发展和巩固,经济和文化取得了一定成就。同时专制统治不断强化,对外闭关锁国,社会危机日益加深。

故选:C。

14.【解答】依据题干所给材料中“一个忽视或鄙视国外贸易,只允许外国船舶驶入一二港口的国家,不能经营在不同法制下所可经营的那么多交易”可知,此应为明清王朝禁止中国人赴海外经商和限制外国商人到中国进行贸易的“闭关锁国”政策。

故选:A。

15.【解答】梁启超曾把中国古代的某一机构比喻成“将留声机器所传之声,按字誊出的写字机器”。据此可知,该机构是军机处。为加强君主专制,雍正帝设立军机处,议政王大臣会议名存实亡,到乾隆帝时撤销,军国大事由皇帝决断,军机大臣只是跪受笔录,然后传达给中央和地方部门去执行。这样地方军政首脑实际上直接听命与皇帝。标志着我国的封建君主专制制度进一步强化,我国君主专制达到顶峰。

故选:D。

16.【解答】明清时期,北京和南京是全国性的商贸城市,还出现了数十座较大的商业城市。许多富人携带重金,积极从事商贸活动,出现了有名的商帮,如山西的晋商,安徽的徽商。晋商、徽商等历史上著名的商帮,形成于明清时期。随着商业的发展,为了增强竞争力,清朝时期,各地域商人结成商帮,投身于商贸活动。其中最著名的是晋商、徽商。

故选:A。

17.【解答】明朝末年宋应星的《天工开物》,总结了明代农业和手工业生产技术,还反映了明代我国手工工场的生产面貌,涉及农业和手工业等三十个生产部门,被外国学者称为中国“17世纪的工艺百科全书”。观察题干四幅图片,它们再现了我国古代人民的劳动场景,它们收录于《天工开物》。

故选:D。

18.【解答】历史小说是以历史题材为基础,通过文学创作,构思出作为作品思想主题服务的具体情节和人物形象。它要求本质的反映历史的真实面貌,在这个前提下允许对故事情节和人物形象进行艺术加工和虚构,充分展开想象的翅膀。因此,其故事情节和人物事迹与历史实际并不完全一致。罗贯中的《三国演义》是我国第一部长篇历史小说。书中描写了东汉末年和三国时期错综复杂的政治与军事斗争。不同于《三国演义》的描写,史书上记载的比较真实的历史是选项C。

故选:C。

19.【解答】魏晋以来,官员大多从各地高门权贵的子弟中选拔。权贵子弟无论优劣,都可以做官。隋炀帝时正式设置进士科,考核参选者对时事的看法,按考试成绩选拔人才。唐朝时科举考试科目以进士、明经最重要,武则天时又推行了殿试和武举,唐玄宗时诗赋成为进士科主要考试内容。宋朝时考试内容重经义,大幅扩大进士录取名额。明清时科举考试只许在四书五经范围内命题,答卷的文体必须分为八个部分,被称为“八股文”,所以这一制度在明清时期一度僵化,具体的表现是八股取士。

故选:C。

20.【解答】明中期到清前期经济的发展,造就了中华帝国的最后一个繁荣时期﹣﹣康乾盛世,这一时期手工生产十分兴盛,纺织品、瓷器和茶叶等物资大量出口,对西方贸易形成巨大顺差,世界市场上一半白银流入中国,此时的商业也很发达,19世纪初,全世界有10个拥有50万以上居民的城市,中国就有六个,因此法国启蒙学者伏尔泰称赞当时的中国是“举世最优美、最古老、最广大、人口最多而治理最好的国家”。D选项符合题意。

故选:D。

21.【解答】为了宣扬明朝的国威和加强与海外各国的联系,1405﹣1433年,明成祖派郑和七次下西洋,经历亚非的30多个国家和地区,最远到达红海沿岸和非洲东海岸。郑和下西洋加强了中国与亚非各国的友好关系,促进了中国与亚非各国的经济文化交流。曾到达红海沿岸和非洲东海岸,促进了我国和亚非各国友好往来的人物是郑和。

故选:C。

22.【解答】为了宣扬明朝的国威和加强与海外各国的联系,1405﹣1433年,明成祖派郑和七次下西洋,经历亚非的30多个国家和地区,最远到达红海沿岸和非洲东海岸。郑和下西洋加强了中国与亚非各国的友好关系,促进了中国与亚非各国的经济文化交流,促进了南洋的开发。选项B符合题意。

故选:B。

23.【解答】《本草纲目》是1590年出版的图书,作者是李时珍。《本草纲目》,药学著作,五十二卷。全书共190多万字,载有药物1892种,收集医方11096个,绘制精美插图1160幅,分为16部、60类,是中国古代汉医集大成者。李时珍在继承和总结以前本草学成就的基础上,结合作者长期学习、采访所积累的大量药学知识,经过实践和钻研,历时数十年而编成的一部巨著。书中不仅考正了过去本草学中的若干错误,综合了大量科学资料,提出了较科学的药物分类方法,溶入先进的生物进化思想,并反映了丰富的临床实践。本书也是一部具有世界性影响的博物学著作。被达尔文称为“1596年的百科全书”。

故选:D。

24.【解答】明朝前期,社会安定,国力强盛,为宣扬国威,1405年到1433年,明成祖派郑和七次下西洋。故明朝时,郑和能够实现 7 次下西洋壮举的主要原因是国力强盛。

故选:B。

25.【解答】明朝杰出的科学家宋应星所著的《天工开物》,总结明代农业和手工业生产技术,还反映了明代我国手工工场的生产面貌,涉及到农业和手工业等三十多个生产部门,作者在书中强调人类要和自然相协调、人力要和自然力相配合。这部书被外国学者称为“中国17世纪的工艺百科全书”。如果要想了解当时云锦的制造工 艺可以在当时的工艺百科全书中查到,该书是《天工开物》。

故选:A。

二.材料题(共2小题)

26.【解答】(1)据材料“他开创了大明江山…推动了平民子弟读书应试,但这种造就、选拔官员的制度却剥夺了士人独立之精神、自由之思想,成为皇权的传声筒。纵观有明一朝,君主专制的中央集权制度空前地加强了”并结合所学知识可知,材料一中的“他”指的是朱元璋;1368年朱元璋建立明朝,定都应天,后改名为南京。明朝为了选拔听命于皇帝的忠实奴仆,实行八股取士,只许在四书五经范围内命题,考生只能根据指定的观点答卷,不准发挥自己的见解。答卷的文本,必须分成八个部分,称为“八股文”。

(2)观察题干图片可知,图一反映的政治制度是我国历史上秦朝创立的一套封建专制主义中央集权制度,图二反映的政治制度是我国历史上隋朝的三省六部制。为了适应统一的需要,加强封建统治,秦朝创立了一套封建专制主义中央集权制度。最高统治者称皇帝,至高无上,总揽全国一切大权,中央政府设丞相、太尉、御史大夫,分管行政、军事和监察,最后由皇帝决断。在地方,推行郡县制,郡县制的推行,在我国历史上影响深远。隋朝确立三省六部制。唐朝沿用隋朝的三省六部制,并进一步完善。中央设尚书省、中书省和门下省,尚书省下设吏部、户部、礼部、兵部、刑部、工部六部,其中刑部负责案件的侦办和审理。各部门之间既分工合作,集思广益,提高效率,又互相牵制,加强了以皇权为核心的中央集权。与图一、图二相比,图三反映政治制度变化的原因是皇权与相权矛盾的加剧,为解决这一矛盾,明初的皇帝废除丞相,权分六部;明成祖设立内阁,协助皇帝处理国家事务。

(3)依据课本知识,明太祖加强君权:政治上,在地方,废除行中书省,设立直属中央的三司,分管民政、刑狱和军政;(丞相制度开始于秦朝,废除于明朝;六部:工、户、礼、兵、刑、吏);设立特务机构锦衣卫,兼管对臣民的监视、侦查,侍卫亲军,由皇帝直接指挥。明成祖加强君权:1421年迁都北京,加强中央对北方的控制;进一步强化君权,继续执行削藩政策;增设特务机构东厂,加强对臣民的监视和侦查。厂卫特务机构的设置,是明朝君主专制高度强化的一种表现。

(4)综合以上材料可知,中国古代政治制度呈现出皇权不断加强,相权不断削弱,中央集权不断加强,地方权力不断削弱的趋势。

故答案为:

(1)朱元璋;四书五经。

(2)封建专制主义中央集权制度;隋朝,三省六部制;明朝废除丞相,权分六部,明成祖设立内阁,协助皇帝处理国家事务。

(3)明太祖加强君权:政治上,在地方,废除行中书省,设立直属中央的三司,分管民政、刑狱和军政;(丞相制度开始于秦朝,废除于明朝;六部:工、户、礼、兵、刑、吏);设立特务机构锦衣卫,兼管对臣民的监视、侦查,侍卫亲军,由皇帝直接指挥。明成祖加强君权:1421年迁都北京,加强中央对北方的控制;进一步强化君权,继续执行削藩政策;增设特务机构东厂,加强对臣民的监视和侦查。厂卫特务机构的设置,是明朝君主专制高度强化的一种表现。

(4)皇权不断加强,相权不断削弱,中央集权不断加强,地方权力不断削弱的趋势。

27.【解答】(1)材料一中宋太祖为节制地方经济权力,“制其钱谷”,他采取的措施是取消节度使收税权力;设转运使,把地方财赋收归中央。宋太祖加强权力的其他措施有解除禁军将领的兵权、派文官担任各地州县的长官。

(2)材料二中“罢丞相不设”的“帝”是明太祖;“罢丞相不设,析中书省政归六部”是废除丞相制度,把中书省权力分归六部;“帝方自操威柄”的意思是皇帝亲自掌握军政大权措施。

(3)材料三内容中“……年间”省略号处应该填雍正;最初设置军机处的直接原因是为用兵西北,防止泄露军事机密。

(4)综合上述材料,可知中国古代专制制度的发展趋势是君主专制(皇权)不断加强。

故答案为:

(1)取消节度使收税权力;设转运使,把地方财赋收归中央。解除禁军将领的兵权、派文官担任各地州县的长官。

(2)明太祖; 废除丞相制度,把中书省权力分归六部;皇帝亲自掌握军政大权。

(3)雍正;为用兵西北,防止泄露军事机密。

(4)君主专制(皇权)不断加强。

同课章节目录

- 第一单元 隋唐时期:繁荣与开放的时代

- 第1课 隋朝的统一与灭亡

- 第2课 从“贞观之治”到“开元盛世”

- 第3课 盛唐气象

- 第4课 唐朝的中外文化交流

- 第5课 安史之乱与唐朝衰亡

- 第二单元 辽宋夏金元时期:民族关系发展和社会变化

- 第6课 北宋的政治

- 第7课 辽、西夏与北宋的并立

- 第8课 金与南宋的对峙

- 第9课 宋代经济的发展

- 第10课 蒙古族的兴起与元朝的建立

- 第11课 元朝的统治

- 第12课 宋元时期的都市和文化

- 第13课 宋元时期的科技与中外交通

- 第三单元 明清时期:统一多民族国家的巩固与发展

- 第14课 明朝的统治

- 第15课 明朝的对外关系

- 第16课 明朝的科技、建筑与文学

- 第17课 明朝的灭亡

- 第18课 统一多民族国家的巩固和发展

- 第19课 清朝前期社会经济的发展

- 第20课 清朝君主专制的强化

- 第21课 清朝前期的文学艺术

- 第22课 活动课:中国传统节日的起源